人美版八年级美术上册(北京)《第七课 北京中轴线建筑》教学设计

文档属性

| 名称 | 人美版八年级美术上册(北京)《第七课 北京中轴线建筑》教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 16:44:13 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课名 《北京中轴线建筑 》

是否属于地方课程或校本课程 否

学科 美术 学段 初中 年级 初二年级 授课时间

教材 书名:《 美术》八年级(上册)

出版社: 人民美术出版社 出版日期:2017 年7 月

指导思想与理论依据

指导思想:《美术课程标准》(2011版)七至九年级学段“欣赏·评述”学习领域内容中提出,初中美术课要让学生“欣赏不同时代和文化的美术作品,了解重要的美术家及流派。通过描述、分析、比较与讨论等方式,认识美术的不同门类及表现形式,尊重人类文化遗产……”。本课中,学生在欣赏北京中轴线建筑的过程中,可以更好地了解美术的特征,认识建筑艺术与历史、建筑艺术与文化的关系,探究建筑艺术的文化价值,从而感知美术对社会的独特贡献。 理论依据: 本课以皮亚杰建构主义为依据,根据学生的心理特点及他们已有的美术知识基础合理设计教学环节。建构主义是一种关于知识和学习的理论,强调学习者的主动性,认为学习是学习者基于原有的知识经验生成意义、建构理解的过程,而这一过程常常是在社会文化互动中完成的。

多元智能理论有助于教师从学生的智能分布的角度,去更深入了解学生,我们可以将理论用于两方面:1.利用多元智能理论指导因材施教的教学观,针对不同学生的智能特点进行教学,创造适合不同基础、不同接受程度的个体的教学方法;;2、树立多元多维的评价观方式,根据每名学生自身发展的特点,从多维度、多角度进行评价,使学生普遍可以树立学习方面的自信心,以达到更好的学效果。

教学内容分析

本课属于“欣赏·评述”学习领域内容,是继博物馆系列课、《罗丹的雕塑》等欣赏课后的建筑欣赏课。北京是一座有近千年建都史的著名历史文化名城,中轴线建筑积淀了历朝历代的文化精粹,这座城市为大家留下了丰富的历史文化遗产。本课意在引导学生通过欣赏、分析北京中轴线建筑,感受北京中轴线古今建筑之美。 四个小组学生代表的课件展示,分别阐述了北京中轴线建筑的主要城门、宫殿、中轴线两侧对应建筑及中轴线延伸等几个部分的知识点。学生在欣赏图片的过程中,分析、讨论北京中轴线建筑的布局特点和布局意义,从中感受到中国古代建筑的艺术性和丰富性,领略中国优秀传统文化的魅力。

本课的最后,通过与美国华盛顿城市布局的对比,感受东西方文化的差异,使学生学会尊重并理解不同国家、民族的文化。在继承中国优秀传统文化的同时,学习吸收其他民族、其他国家的文化精髓与宝贵经验。

教学背景分析

学生情况: 顺义第三中学虽然地处顺义城区,但生源水平参差不齐,有的学生自律性比较强,知识面比较广,而大部分学生知识面比较窄,学习比较被动。经过初一一年的学习,初二学生有了一定的历史文化与艺术审美的积累。针对这种情况,教师课前做了细致安排,如把学生分组,有针对性的搜集北京中轴线建筑资料,以导游介绍的形式激发学生学习积极性。

教学方式及手段:

教学方式:启发式、问题引导、讨论、讲授。

教学手段:教师通过介绍北京中轴线上的建筑,启发学生思考北京中轴线建筑布局的特点和意义。教师在介绍地安门相关知识时,通过引导学生进行“拆与不拆地安门建筑”的讨论,树立学生对中国古建筑的保护意识。

教学重点及分析:

赏析北京中轴线建筑,并分析其建筑布局特点,体会北京中轴线建筑背后所蕴含的“皇权至上”、“中正安和”的建城理念。

教学难点及分析:

通过对北京中轴线建筑布局的讨论,引发学生思考城市规划布局背后所蕴含的“皇权至上”、“中正安和”的建城理念。

教学目标

知识与技能 欣赏、了解北京中轴线建筑与故宫建筑的特点,认识其背后所涵盖的中国传统文化知识。

过程与方法

1、学生通过搜集北京中轴线建筑的资料,并以导游身份向同学们讲解、分析中轴线建筑的布局特点和文化内涵。

2、学生欣赏北京中轴线建筑作品,并运用学过的欣赏方法,通过描述、分析、比较,加深对北京城市布局特点的认识,感受中国传统文化的魅力。

情感、态度和价值观

积极搜集课前资料,通过描述、分析、比较等欣赏方法,感受北京中轴线建筑所蕴含的无穷魅力,激发学生对北京的热爱之情。

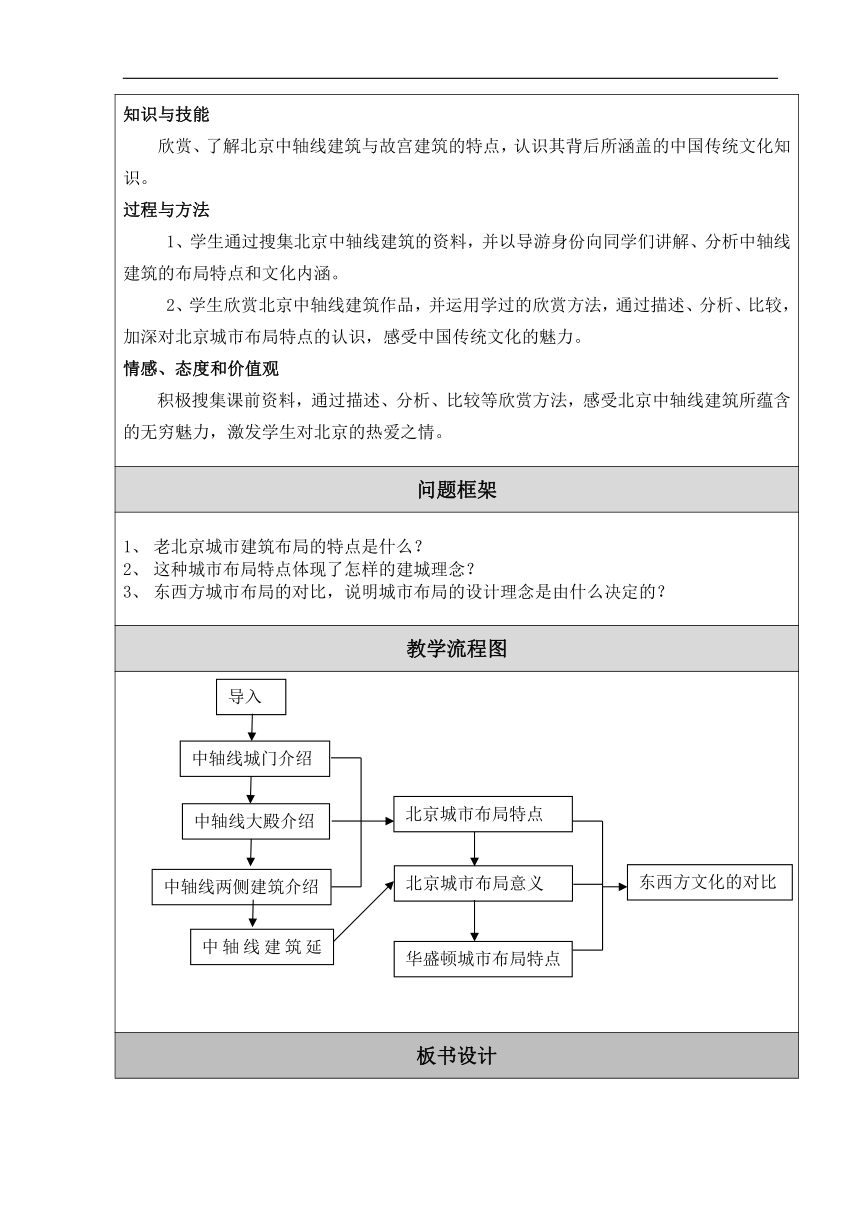

问题框架

老北京城市建筑布局的特点是什么?

这种城市布局特点体现了怎样的建城理念?

东西方城市布局的对比,说明城市布局的设计理念是由什么决定的?

教学流程图

板书设计

教学过程(表格描述)

教学环节 教师活动 学生活动 设置意图

创设情境 (2分钟) 我们生活的城市——北京——有着800多年的建都史,正是这样悠久的历史,北京为我们留下了丰富的历史文化遗产。在北京城有一条贯穿南北的中轴线建筑,建筑大师梁思成先生曾经给予它非常高的赞美。这条中轴线上的建筑都异常雄伟、壮观,你知道这条中轴线吗?知道它都有哪些建筑吗?

板书——北京中轴线建筑 学生分成四组,每组派一个学生做准备。

学生听教师讲解,思考问题。 设置情境,引发学生关注、探究北京城中轴线建筑的兴趣。

新课讲解 (36分钟) 课下给大家留了任务:搜集有关北京中轴线建筑的资料,请每个组派个代表来当导游,为大家进行讲解。其他同学看pad,每人完成一个表格作业,最后全班同学来个比赛,看看谁获得的点赞最多。

学生在介绍的过程中,教师给予适时地补充,从北京城方位上让学生了解中轴线城门建筑的位置,在讲解地安门的时候,引发学生对于保护古建筑的思考。

教师在听学生代表介绍的过程中,通过适时的补充,引导学生感受故宫建筑群的规模宏大、气势雄伟。

教师组织学生探究、交流,以太和殿为例,研究中国古代宫殿建筑有哪些特色,反应了中国哪些历史文化。

教师组织学生探究、交流:城市中轴线左右对称布局的意义?

教师根据学生讨论结果总结:1、对称的美感;2、突出中轴线建筑的重要性。

教师通过引导学生总结北京中轴线的延伸意义,使学生感受古老的北京焕发着青春和活力。

教师组织学生探究、交流:你能概括一下北京城城市建设布局的特点吗?这样布局设计的目的是什么?

学生把pad打开,准备完成表格。

一组学生代表:

主要介绍两部分知识:

1、北京中轴线的概念。

2、北京中轴线上主要城门介绍。

学生观看大屏幕,在听学生代表介绍中轴线城门的过程中,感受老北京城门建筑的雄伟、壮观,思考关于地安门建筑拆与不拆的问题,引发学生关注老北京建筑古迹的保护。

二组学生代表:

主要介绍两部分知识:

1、故宫城历史、布局介绍。

2、太和殿的具体分析。

学生欣赏太和殿的图片,通过二组学生的介绍,感受太和殿的布局之美、结构之美、色彩之美,并通过思考红色和黄色的色彩对比,体会太和殿在故宫建筑群中至高无上的地位,感受中国传统文化的魅力。

三组学生代表介绍:

1、介绍中轴线左右对称的建筑。

2、左右对称布局的意义。

学生欣赏图片,寻找北京中轴线对应的建筑,并思考:这样左右对称布局的意义。

四组学生代表介绍:

介绍中轴线的延伸。

2、水立方、鸟巢建筑的寓意。

学生欣赏图片,思考延长线上水立方和鸟巢两座建筑有怎样的寓意?感受两座建筑将“天圆地方”的民族传统文化与现代建筑的完美组合。

学生分析讨论:

1、主要建筑都在中轴线上,规模宏大、雄伟壮观。左右两侧建筑形成呼应。中轴布局、左右对称。

2、突出“皇权至上、中正安和”的建城理念。

观察交流,感受中轴线城门建筑作品的艺术魅力,并思考问题。

通过对故宫太和殿的具体分析,了解太和殿布局建设的意义。

以太和殿为例,通过探究、交流,研究中国古代建筑的特色。

通过一环紧扣一环的欣赏、讨论,带领学生分析本课的重点。

了解北京城建筑的布局特点和意义,感受北京城的历史和文化。

课堂练习展示(3分钟) 教师组织学生完成pad表格的分析,请学生做总结。

学生通过pad完成表格的上传,并请一位同学做展示。

拓 展

提

高

(4分钟) 今天这堂课我们分析了古老的北京城城市布局特点,接下来我们看看西方有代表性的美国华盛顿城市布局特点。

教师组织学生讨论,通过东西方两座城市的布局对比,感受不同国家、城市建设所蕴含的历史文化。

教师总结发言。 学生观看视频,思考美国华盛顿城市布局特点。

通过分析与讨论,了解美国的历史文化,在继承中国优秀传统文的同时,尊重世界多元文化发展。

学习效果评价设计

评价方式 学生自评、互评;多元智能评价、教师总结点评。

评价量规

学生课堂学习活动的评价:

1、是否按老师要求搜集资料。

2、是否能随老师引导而积极思考并发表自己的见解。

课堂上能否提出有效质疑,深入思考城市规划布局意义。

4、是否能独立完成表格内容。

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

教学特色: 本课在教学设计中和以往相比具有以下几个特点:

1、美术核心素养知识落实到课堂教学。本节欣赏课涉及“文化理解”和“审美判断”等核心素养知识。为了贴近实际生活,增加学习兴趣,本课让学生以导游的身份向大家介绍北京中轴线建筑,教师做适当地补充,引导学生进行深入思考,这种授课方式贯穿始终。

2、教学内容选取详略得当,具有针对性。北京中轴线建筑种类很多,本课只能选取部分具有代表性的建筑进行讲解。老师把北京中轴线建筑分成四部分来介绍,通过层层讲解,深入探讨,突破本课的教学重点和难点,让学生感受到北京城市布局的特点和涵盖的文化内涵。

3、pad和美术课堂的完美结合。学生在听课的过程中,通过pad完成表格作业,上传到学生作品库后,全班同学都可以看见彼此的作业,并且可以为优秀作品点赞,这个过程大大地激发了学生学习的兴趣,提高了他们互相交流、展示的愿望。

4、利用东西方城市布局的对比,提高学生对文化的理解与判断。在学生系统学习掌握北京中轴线建筑的特点后,拿出美国华盛顿市作为比较,使学生从文化、宗教、意识形态等各个方面获得更直观、更深刻的认识,在拓宽知识面的同时也加深了对本课核心内容的理解,是本课的升华部分。

课名 《北京中轴线建筑 》

是否属于地方课程或校本课程 否

学科 美术 学段 初中 年级 初二年级 授课时间

教材 书名:《 美术》八年级(上册)

出版社: 人民美术出版社 出版日期:2017 年7 月

指导思想与理论依据

指导思想:《美术课程标准》(2011版)七至九年级学段“欣赏·评述”学习领域内容中提出,初中美术课要让学生“欣赏不同时代和文化的美术作品,了解重要的美术家及流派。通过描述、分析、比较与讨论等方式,认识美术的不同门类及表现形式,尊重人类文化遗产……”。本课中,学生在欣赏北京中轴线建筑的过程中,可以更好地了解美术的特征,认识建筑艺术与历史、建筑艺术与文化的关系,探究建筑艺术的文化价值,从而感知美术对社会的独特贡献。 理论依据: 本课以皮亚杰建构主义为依据,根据学生的心理特点及他们已有的美术知识基础合理设计教学环节。建构主义是一种关于知识和学习的理论,强调学习者的主动性,认为学习是学习者基于原有的知识经验生成意义、建构理解的过程,而这一过程常常是在社会文化互动中完成的。

多元智能理论有助于教师从学生的智能分布的角度,去更深入了解学生,我们可以将理论用于两方面:1.利用多元智能理论指导因材施教的教学观,针对不同学生的智能特点进行教学,创造适合不同基础、不同接受程度的个体的教学方法;;2、树立多元多维的评价观方式,根据每名学生自身发展的特点,从多维度、多角度进行评价,使学生普遍可以树立学习方面的自信心,以达到更好的学效果。

教学内容分析

本课属于“欣赏·评述”学习领域内容,是继博物馆系列课、《罗丹的雕塑》等欣赏课后的建筑欣赏课。北京是一座有近千年建都史的著名历史文化名城,中轴线建筑积淀了历朝历代的文化精粹,这座城市为大家留下了丰富的历史文化遗产。本课意在引导学生通过欣赏、分析北京中轴线建筑,感受北京中轴线古今建筑之美。 四个小组学生代表的课件展示,分别阐述了北京中轴线建筑的主要城门、宫殿、中轴线两侧对应建筑及中轴线延伸等几个部分的知识点。学生在欣赏图片的过程中,分析、讨论北京中轴线建筑的布局特点和布局意义,从中感受到中国古代建筑的艺术性和丰富性,领略中国优秀传统文化的魅力。

本课的最后,通过与美国华盛顿城市布局的对比,感受东西方文化的差异,使学生学会尊重并理解不同国家、民族的文化。在继承中国优秀传统文化的同时,学习吸收其他民族、其他国家的文化精髓与宝贵经验。

教学背景分析

学生情况: 顺义第三中学虽然地处顺义城区,但生源水平参差不齐,有的学生自律性比较强,知识面比较广,而大部分学生知识面比较窄,学习比较被动。经过初一一年的学习,初二学生有了一定的历史文化与艺术审美的积累。针对这种情况,教师课前做了细致安排,如把学生分组,有针对性的搜集北京中轴线建筑资料,以导游介绍的形式激发学生学习积极性。

教学方式及手段:

教学方式:启发式、问题引导、讨论、讲授。

教学手段:教师通过介绍北京中轴线上的建筑,启发学生思考北京中轴线建筑布局的特点和意义。教师在介绍地安门相关知识时,通过引导学生进行“拆与不拆地安门建筑”的讨论,树立学生对中国古建筑的保护意识。

教学重点及分析:

赏析北京中轴线建筑,并分析其建筑布局特点,体会北京中轴线建筑背后所蕴含的“皇权至上”、“中正安和”的建城理念。

教学难点及分析:

通过对北京中轴线建筑布局的讨论,引发学生思考城市规划布局背后所蕴含的“皇权至上”、“中正安和”的建城理念。

教学目标

知识与技能 欣赏、了解北京中轴线建筑与故宫建筑的特点,认识其背后所涵盖的中国传统文化知识。

过程与方法

1、学生通过搜集北京中轴线建筑的资料,并以导游身份向同学们讲解、分析中轴线建筑的布局特点和文化内涵。

2、学生欣赏北京中轴线建筑作品,并运用学过的欣赏方法,通过描述、分析、比较,加深对北京城市布局特点的认识,感受中国传统文化的魅力。

情感、态度和价值观

积极搜集课前资料,通过描述、分析、比较等欣赏方法,感受北京中轴线建筑所蕴含的无穷魅力,激发学生对北京的热爱之情。

问题框架

老北京城市建筑布局的特点是什么?

这种城市布局特点体现了怎样的建城理念?

东西方城市布局的对比,说明城市布局的设计理念是由什么决定的?

教学流程图

板书设计

教学过程(表格描述)

教学环节 教师活动 学生活动 设置意图

创设情境 (2分钟) 我们生活的城市——北京——有着800多年的建都史,正是这样悠久的历史,北京为我们留下了丰富的历史文化遗产。在北京城有一条贯穿南北的中轴线建筑,建筑大师梁思成先生曾经给予它非常高的赞美。这条中轴线上的建筑都异常雄伟、壮观,你知道这条中轴线吗?知道它都有哪些建筑吗?

板书——北京中轴线建筑 学生分成四组,每组派一个学生做准备。

学生听教师讲解,思考问题。 设置情境,引发学生关注、探究北京城中轴线建筑的兴趣。

新课讲解 (36分钟) 课下给大家留了任务:搜集有关北京中轴线建筑的资料,请每个组派个代表来当导游,为大家进行讲解。其他同学看pad,每人完成一个表格作业,最后全班同学来个比赛,看看谁获得的点赞最多。

学生在介绍的过程中,教师给予适时地补充,从北京城方位上让学生了解中轴线城门建筑的位置,在讲解地安门的时候,引发学生对于保护古建筑的思考。

教师在听学生代表介绍的过程中,通过适时的补充,引导学生感受故宫建筑群的规模宏大、气势雄伟。

教师组织学生探究、交流,以太和殿为例,研究中国古代宫殿建筑有哪些特色,反应了中国哪些历史文化。

教师组织学生探究、交流:城市中轴线左右对称布局的意义?

教师根据学生讨论结果总结:1、对称的美感;2、突出中轴线建筑的重要性。

教师通过引导学生总结北京中轴线的延伸意义,使学生感受古老的北京焕发着青春和活力。

教师组织学生探究、交流:你能概括一下北京城城市建设布局的特点吗?这样布局设计的目的是什么?

学生把pad打开,准备完成表格。

一组学生代表:

主要介绍两部分知识:

1、北京中轴线的概念。

2、北京中轴线上主要城门介绍。

学生观看大屏幕,在听学生代表介绍中轴线城门的过程中,感受老北京城门建筑的雄伟、壮观,思考关于地安门建筑拆与不拆的问题,引发学生关注老北京建筑古迹的保护。

二组学生代表:

主要介绍两部分知识:

1、故宫城历史、布局介绍。

2、太和殿的具体分析。

学生欣赏太和殿的图片,通过二组学生的介绍,感受太和殿的布局之美、结构之美、色彩之美,并通过思考红色和黄色的色彩对比,体会太和殿在故宫建筑群中至高无上的地位,感受中国传统文化的魅力。

三组学生代表介绍:

1、介绍中轴线左右对称的建筑。

2、左右对称布局的意义。

学生欣赏图片,寻找北京中轴线对应的建筑,并思考:这样左右对称布局的意义。

四组学生代表介绍:

介绍中轴线的延伸。

2、水立方、鸟巢建筑的寓意。

学生欣赏图片,思考延长线上水立方和鸟巢两座建筑有怎样的寓意?感受两座建筑将“天圆地方”的民族传统文化与现代建筑的完美组合。

学生分析讨论:

1、主要建筑都在中轴线上,规模宏大、雄伟壮观。左右两侧建筑形成呼应。中轴布局、左右对称。

2、突出“皇权至上、中正安和”的建城理念。

观察交流,感受中轴线城门建筑作品的艺术魅力,并思考问题。

通过对故宫太和殿的具体分析,了解太和殿布局建设的意义。

以太和殿为例,通过探究、交流,研究中国古代建筑的特色。

通过一环紧扣一环的欣赏、讨论,带领学生分析本课的重点。

了解北京城建筑的布局特点和意义,感受北京城的历史和文化。

课堂练习展示(3分钟) 教师组织学生完成pad表格的分析,请学生做总结。

学生通过pad完成表格的上传,并请一位同学做展示。

拓 展

提

高

(4分钟) 今天这堂课我们分析了古老的北京城城市布局特点,接下来我们看看西方有代表性的美国华盛顿城市布局特点。

教师组织学生讨论,通过东西方两座城市的布局对比,感受不同国家、城市建设所蕴含的历史文化。

教师总结发言。 学生观看视频,思考美国华盛顿城市布局特点。

通过分析与讨论,了解美国的历史文化,在继承中国优秀传统文的同时,尊重世界多元文化发展。

学习效果评价设计

评价方式 学生自评、互评;多元智能评价、教师总结点评。

评价量规

学生课堂学习活动的评价:

1、是否按老师要求搜集资料。

2、是否能随老师引导而积极思考并发表自己的见解。

课堂上能否提出有效质疑,深入思考城市规划布局意义。

4、是否能独立完成表格内容。

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

教学特色: 本课在教学设计中和以往相比具有以下几个特点:

1、美术核心素养知识落实到课堂教学。本节欣赏课涉及“文化理解”和“审美判断”等核心素养知识。为了贴近实际生活,增加学习兴趣,本课让学生以导游的身份向大家介绍北京中轴线建筑,教师做适当地补充,引导学生进行深入思考,这种授课方式贯穿始终。

2、教学内容选取详略得当,具有针对性。北京中轴线建筑种类很多,本课只能选取部分具有代表性的建筑进行讲解。老师把北京中轴线建筑分成四部分来介绍,通过层层讲解,深入探讨,突破本课的教学重点和难点,让学生感受到北京城市布局的特点和涵盖的文化内涵。

3、pad和美术课堂的完美结合。学生在听课的过程中,通过pad完成表格作业,上传到学生作品库后,全班同学都可以看见彼此的作业,并且可以为优秀作品点赞,这个过程大大地激发了学生学习的兴趣,提高了他们互相交流、展示的愿望。

4、利用东西方城市布局的对比,提高学生对文化的理解与判断。在学生系统学习掌握北京中轴线建筑的特点后,拿出美国华盛顿市作为比较,使学生从文化、宗教、意识形态等各个方面获得更直观、更深刻的认识,在拓宽知识面的同时也加深了对本课核心内容的理解,是本课的升华部分。

同课章节目录