2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》第一单元《天下有道 丘不与易也》课件(49张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》第一单元《天下有道 丘不与易也》课件(49张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 15:30:40 | ||

图片预览

文档简介

天下有道 丘不与易也

——《论语》

教学目标

1、结合具体语句分析几类人对孔子的不同态

度,把握孔子的形象,学习其伟大精神。

2、探究拓展孔子“知其不可而为之”的精神,

积累作文素材。

第一课:天下有道,丘不与易也

意思为:如果天下太平,我就不会与你们一道来从事改革了。

选文展示孔子主张入世救国,以改变天下为己任,勇于担当社会责任的精神和知其不可为而为之的坚韧品质。

一、有感情地朗读课文(注意读出不同的语气),并结合具体词句分析这几类人对孔子的态度以及孔子的反应。

1【原文】 仪封人(1)请见,曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之(2)。出曰:“二三子何患于丧(sàng) (3)乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)(4)。”

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。”

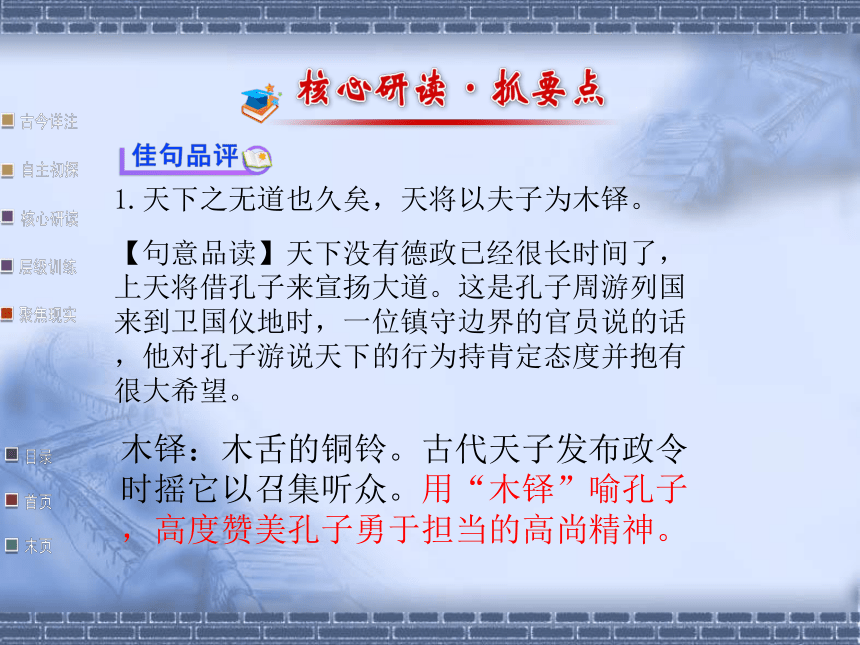

1.天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎。

【句意品读】天下没有德政已经很长时间了,上天将借孔子来宣扬大道。这是孔子周游列国来到卫国仪地时,一位镇守边界的官员说的话,他对孔子游说天下的行为持肯定态度并抱有很大希望。

木铎:木舌的铜铃。古代天子发布政令时摇它以召集听众。用“木铎”喻孔子,高度赞美孔子勇于担当的高尚精神。

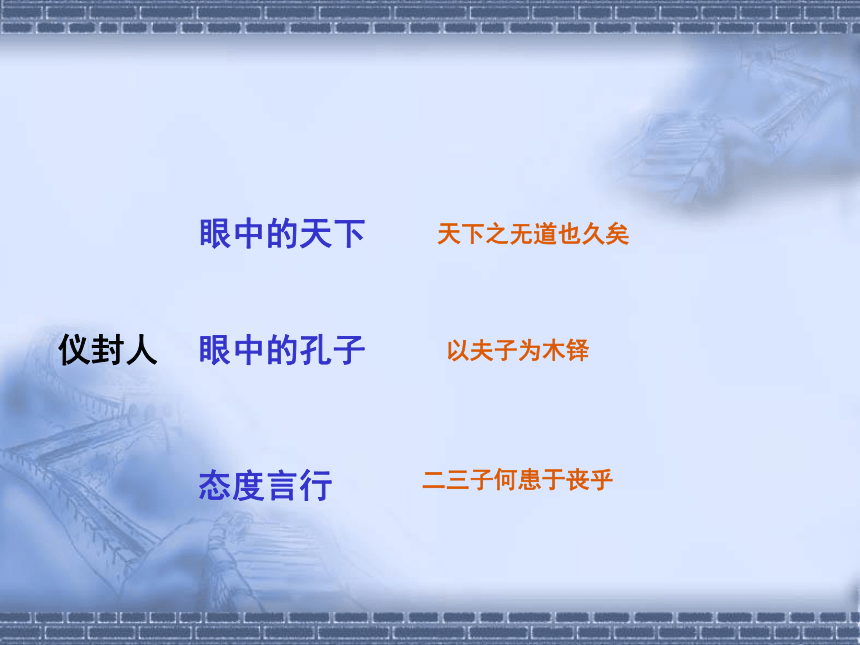

仪封人

眼中的天下

天下之无道也久矣

眼中的孔子

以夫子为木铎

态度言行

二三子何患于丧乎

【内涵评析】春秋时代,各诸侯国争霸,民众身处乱世,渴望过安居乐业、和谐幸福的生活。孔子在鲁国做小司空时,把鲁国的土地分为山林、川泽、丘陵、高原、平地,根据其不同土地属性,指导百姓种植和渔牧。由于他的政绩突出,不久就升任为大司寇,掌管鲁国司法刑狱事务,为国家的最高司法长官,位同卿大夫。孔子在司寇任上三年,鲁国安定太平,他以很强的能力和高尚的德行,得到了鲁国国君的信任和民众的拥护。孔子从政的能力和业绩还远扬其他诸侯国,所以,卫国仪地镇守边界的官员对孔子很崇拜,把匡救天下的希望寄托在孔子身上。

第二则

长沮(jù)、桀(jié)溺耦(ǒu)而耕。孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆(yú)者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易之?且而与其从辟(bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。”

1.第2则选文中桀溺和孔子都通过语言表达了自己的看法,应该如何理解他们所说的话?

【分析探究】桀溺说的话中意思有两层。一层是说,天下到处都像洪水横流一般混乱,你同谁去改变它呢?另一层是说,你子路与其追随孔子,为什么不跟着我们这些避世之士,出世而隐居呢?

孔子的话也有两层意思。一层是说,人不可以跟鸟兽同群,自己只会跟世间众生在一起;他要告诉桀溺等人,自己只会生活在世间众生之中。另一层是说,自己之所以要改变这个世界,是因为天下没有德政。他要告诉桀溺等人,天下越是混乱自己越不会选择避世。

2.试比较孔子跟长沮、桀溺、荷蓧丈人这类人的异同,并简要说说自己的看法。

【分析探究】

类 别

相同

不同

孔子

对混乱污浊的现实强烈不满

力图改变现实,并且不屈不挠;重视社会道义的担当,对自我考虑较少

长沮、桀溺、

荷蓧丈人

面对现实,不想改变,选择了消极避世的生活态度;不太重视对社会道义的担当

【评析】

这一章反映孔子关于社会改革的主观愿望

和积极的入世思想。

儒家不倡导消极避世的做法,这与道家不同。

儒家认为,即使不能齐家治国平天下,也要独善其身,做一个有道德修养的人。孔子就是这样一位身体力行者。所以,他感到自己有一种社会责任心,正因为社会动乱、天下无道,面对不解与嘲讽,要以天下为己任,为社会改革而努力,他才与自己的弟子们不知辛苦地四处呼吁,为社会改革而努力,这是一种可贵的忧患意识和历史责任感。

3【原文】

楚狂接舆(1)歌而过孔子曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而已而!今之从政者殆(dài)而!”孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。

3【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。

【句意品读】过去的不能挽回,将来的还可以赶得上。楚国狂人接舆所唱的内容有着深刻道理。接舆认为,孔子周游列国,宣传自己政治主张的做法是徒劳的,已经过去的就算了,不能挽回弥补,希望他从现在起就不要再过问政治了,隐去还不迟啊!

往者不可谏,来者犹可追。

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。《归去来兮辞》

【内涵评析】从接舆唱歌可以看出,并不是所有人都支持孔子,接舆就是反对者之一。接舆的观点表现了消极避世的思想。接舆认为孔子虽然带着学生游说于各国之间,一路风尘仆仆,但他的目标很难达到,所以要加以讽刺劝喻。“往者不可谏,来者犹可追”这句话富有哲理和启发性。我们在处理个人生活中的事情,总结自己人生道路上的成败得失等,过去了的就让它过去吧,关键是要抓住未来。不要沉迷过去,要努力去改变未来。

4、【原文】

子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào) (1)。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分(2),孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ) (3)而食(sì) (4)之。见其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。”

4【译文】

子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“我手脚不停地劳作,五谷还来不及播种,哪里顾得上你的老师是谁?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,只是为了实行君臣之义的。至于道的行不通,早就知道了。”

1、荷蓧丈人对孔子的态度如何?

2、从荷蓧丈人留宿子路,并杀鸡做饭款待他,甚至还把他的两个儿子叫来拜见子路,这

说明什么?

3、孔子的态度说明什么?

4、如何理解子路的话?

批评

知道长幼之间的礼节

尊敬

4、如何理解子路的话?

丈人对子路的态度亦是对孔子的态度,孔子也是了解丈人的隐世追求的,子路针对丈人的一番话,可以作为孔子的代言。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也。行其义也。道之不行,已知之矣!” 不做官就违背了臣对君应秉持的原则。丈人懂得长幼之节不可废,却隐居躬耕废弃了君臣之义。丈人想要保持自身的清白,却违背了君臣之间的伦理准则,君子做官本来就是行义(而非谋利)。“道之不行,已知之矣”,孔子早就知道改变无道社会的主张难以推行,但勇于担当匡救天下的责任,他不能放弃!

在子路的心目中,荷蓧丈人这么有才能的人是应当出来为君主分忧,帮助君主安定天下的,否则他便是对君主不义。

4【评析】

过去有一个时期,人们认为这一章中老丈所说:“四体不勤,五谷不分”是劳动人民对孔丘的批判等等。这恐怕是理解上和思想方法上的问题。对此,我们不想多作评论,因为当时不是科学研究,而是政治需要。

其实,本章的要点不在于此,而在于后面子路所作的总结。即认为,隐居山林避世是不对的,老丈与他的儿子的关系仍然保持,却抛弃了君臣之伦。这是儒家向来都不提倡的,儒家做官为行义而非谋利。最后一句因为明知改变无道社会的主张无法推行,

但仍坚持不懈,凸现了他在推行道义方面惊人的执着。反映了孔子明知其不可为而为之的执着精神。

5、【原文】

子路宿于石门(1)。晨门(2)曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

【译文】子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?”

是知其不可而为之者与?

【句意品读】就是那位明知自己做不到却坚持去做的人吗?这句话借守门人之口凸显了孔子在推行社会道义方面惊人的执着,对孔子的勇于担当匡救天下的责任感,永不言弃的精神给予了高度赞扬。

【内涵评析】孔子的人生目标不是追求个人的荣华富贵,而是要担当匡救天下的大任。而孔子要实现这个目标,在“晨门”看来,犹如上天揽月。即使是孔子自己,也知道很难做到。“知其不可而为之”,表现出孔子孜孜不倦的执着精神,反映了他以匡救天下为己任的宽广胸怀。孔子的行为在今天仍有借鉴意义,人要有锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗得来的。

二、讨论思考:

你是如何评价孔子“知其不可而为之”的做法?请说明理由:

⑴在“礼乐崩坏”、秩序紊乱的春秋末期,孔子提出“仁、礼”的主张,想恢复西周的“礼制”是不现实的。

⑵孔子周游列国,大力宣扬了自己的政治主张,使儒家学派成为春秋战国时期最大的一个流派,对后世影响深远。

⑶“知其不可而为之”的精神光照千古。

炎帝之少女名曰女娃女娃游于东海溺而不返故为精卫常衔西山之木石以堙于东海 《山海经·北山经》

炎帝之少女名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。

比喻意志坚决,不畏艰难。是古人颂扬善良愿望和锲而不舍精神的神话故事。

“女娲补天”、“精卫填海”、“夸父追日”、“后羿射日”等经典故事,均体现了知其不可而为之精神。天可以补吗?大海可以填吗?烈焰可以追赶吗?太阳可以射落吗?似乎都不可能。但中国远古的英雄却偏偏说:能!偏偏把不可能的事当作可能去争取,去奋斗。这就形成一种精神, 进取的过程是最重要的,结果倒在其次。生命的精彩在于争取另一种可能性的过程之中。

文天祥 :人生自古谁无死,留取丹心照汗青

史可法(抗清名将):

城亡我亡,头可断,志不可屈

谭嗣同:我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑

布鲁诺:坚持“日心说”,被宗教裁判所关押审问

八年,烧死在罗马鲜花广场上

“火会更使真理永恒”

西西弗斯:蔑视众神的命运安排,每天将巨石推上

山顶,滚落,再推,决不屈服……

三、归纳整理“知其不可而为之”的作文素材, 思考挖掘素材的不 同侧重点:

“知其不可而为之”昭示了生命的不屈与坚韧。拥有这种精神的人会勇敢面对困难不屈服,创造生命的华丽篇章。?

黄大发 36年间,他带领全村干部群众,握锄头,抡铁锤,砸钢钎,用血肉之躯硬生生地在绝壁上凿出一条长近万米、地跨3个村的“生命渠”,结束了当地长期缺水的历史,使草王坝每年粮食产量从原来的6万斤增加到近百万斤;他带领群众修村路、架电线、“坡改梯”、建学校,让当地贫穷落后的面貌大大改观。迎难而上、敢为人先、勇于担当、披荆斩棘、攻坚克难,这是“当代愚公”黄大发和他带领的修渠村民身上再现出知其不可而为之中国精神。

“知其不可而为之” 是一种勇于担当的强烈社会责任感,

“知其不可而为之”是一种对真理的坚决捍卫、对理想的执着追求,

“知其不可而为之” 是一种对不平现实的勇敢抗争……

“知其不可而为之” 是…

“知其不可而为之” 是一种面对困难敢于知难而进的积极进取精神,

“知其不可而为之” 是一种不抛弃、不放弃的坚定信念……

冬天萧瑟,万物凋零,腊梅深知寒冬不适宜万物生存,但它“知其不可而为之”,凌寒独自开,昭示了一种贯穿生命的不屈与坚韧。

悬崖峭壁,土壤贫乏,迎客松明知在此生长非常困难,但它“知其不可而为之”,在岩石夹缝中生存,笑迎天下客,昭示了一种生命的蓬勃与无惧。

茫茫戈壁,滚滚黄沙,一株纤细的小草明知在此生长非常困难,但它“知其不可而为之”,在飞沙烈日下生存,吐露自身的一抹绿,显示生命的蓬勃与倔强。

文天祥

史可法

谭嗣同

⑵ 科学发展:布鲁诺

西西弗斯

愚公

精卫

⑴ 人生道路

⑶ 社会进步

知其不可而为之

归类—挖掘—整理

思考问题:

请同学们根据课文用简洁的语言概括孔子的为人。

积极入世

勇于担当

以天下为己任

泽被后世

一代名相诸葛亮毕生“竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死”,明知蜀国不可兴而为先帝知遇之恩托孤白帝城,辅佐后主鞠躬尽瘁,死而后已,最终虽然没有实现三国归蜀的理想乌托邦,但却成就了一个为知己者死的忠义大儒。

文天祥仅是一介书生,但他同样拥有铮铮铁骨,“故不自量力,而以身殉之”言辞同样掷地有声!

临刑前,监斩官告诉文天祥,此时反悔还可以当丞相,文天祥答,“吾事毕矣。”南向拜而死。数日后,文天祥的妻子欧阳氏前来收尸。其衣带中有字曰:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”

“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”面对厄运,面对人生的大起大落,林则徐的精彩之处,不仅在于他能在国难当头时,挺身而出,力挽狂澜;不仅在于他能在仕途通达、身居高位时,倾心尽力地为国效力;也不仅在于他广东禁烟、虎门销烟等的惊世之举。还在于即便在被革职流放的极端逆境中,即便在个人命运遭遇空前苦难和厄运时,人格和灵魂中依旧保持固有的那份伟大和高贵。

鉴湖女侠秋瑾因策划武装起义而被捕、遇难,实践了其生前“即不获成功而死,亦吾所不悔也”的诺言,并以自己的鲜血,洗雪了女子未闻有“死于谋光复者”的羞耻,可说是杀身成仁、舍生取义。

1、为中华崛起而读书

2、关心国家大事(风声、雨声、读书

声,声声入耳;家事、国事、天下

事,事事关心)

3、敢于和不良风气作斗争

4、从身边小事做起(尊敬长辈、孝敬

父母、关心同学)

莫隐逸,勇担当

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。自隐于青山绿水固然可以获得精神的超脱自在,但这世界需要的,是以天下为己任的胸怀与担当。

纵观中国古代文化史,恬然归隐的思想贯穿始终。沉醉于湖光山色,令人向往,却缺少了心怀天下的担当。

蔡元培面对乌烟瘴气的北大,以担当

之精神引进德国的办学理念,在北大提倡

学术民主、思想自由。蔡元培用崇高的理

想、坚贞的信念驱散了密布的乌云,赋予

北大一个兼容并包的全新灵魂。崔永元面对电视界的商业化、庸俗化,以一己之力对抗浅薄与浮躁,呼唤道德与良知,尽管饱受抑郁、失眠的折磨,他却以担当的精神,坚定信念、坚守良知,为世界带来一丝曙光。

宋儒张载有云——为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。这与孙中山“以担当中国改革发展为己任”的担当精神不谋而合。在社会发展的浪潮中,梅妻鹤子固然清高,却缺少了指点江山的豪情与担当。

王孙兮归来,山中兮不可久留。漫漫人生路,勿忘与担当同行……

(节选自2012年高考山东卷优秀作文)

【点评】上文立意为“担当”,标题、开端、行文、举例和结尾处处扣题,对中国古人推崇的隐逸思想进行了自己独立的思考,文章以老练娴熟、磅礴大气的语言,箴语式的点题,游刃有余的化用诗句的能力,以及对文化、社会和人生的深刻洞悉,提出了“莫隐逸,勇担当”的观点,非常具有现实意义。在列举事例时,运用正反对比的论证方法,所列举事例有时间跨度,具有“穿越性”;所引用的名句,有直接引用,有间接引用,还有化用。文章字里行间渗透出考生丰厚的知识积累和文化素养。

用青春铸造生命之梯

—湖北荆州长江大学学生勇救落水儿童

10月24日,为了抢救两名落水少年,长江大学十多名大学生手拉手结成人梯扑进江中营救,两名男孩获救,陈及时、何东旭、方招3名大学生不幸被江水吞没,英勇献身。

当天下午2时左右,一些同学在长江边游玩时,突然发现两个小男孩在江中挣扎。同学们迅速冲了过去,徐彬成同学很快救起了一个男孩。同时,其他几个同学也跳下水去救另外一个男孩,但施救并不顺利。情急之下,站在沙滩上的十多名同学赶紧手拉手组成人梯下水帮忙,另一名少年也获救。但意想不到的事情发生了,由于水情复杂,加上学生们体力不支,最终搭起的人梯被冲垮了,很多学生落入江中。情况危急,岸边的同学们大声呼救。这时,正在附近的冬泳队队员闻声赶来,相继从水中救起6名大学生,而陈及时、何东旭、方招3人却消失在湍急的江水中。

三位同学在人梯中留下了青春的气息和温度,人们的手心里感知着,人们的内心里永远铭记着。

五、课后探究:

阅读鲍鹏山《黑暗王国里的残烛》,并

结合课文 谈谈你对“士不可不弘毅,任重而

道 远。仁以为己任,不亦重乎!死而后已,

不亦远乎!”的理解。

——《论语》

教学目标

1、结合具体语句分析几类人对孔子的不同态

度,把握孔子的形象,学习其伟大精神。

2、探究拓展孔子“知其不可而为之”的精神,

积累作文素材。

第一课:天下有道,丘不与易也

意思为:如果天下太平,我就不会与你们一道来从事改革了。

选文展示孔子主张入世救国,以改变天下为己任,勇于担当社会责任的精神和知其不可为而为之的坚韧品质。

一、有感情地朗读课文(注意读出不同的语气),并结合具体词句分析这几类人对孔子的态度以及孔子的反应。

1【原文】 仪封人(1)请见,曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之(2)。出曰:“二三子何患于丧(sàng) (3)乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)(4)。”

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。”

1.天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎。

【句意品读】天下没有德政已经很长时间了,上天将借孔子来宣扬大道。这是孔子周游列国来到卫国仪地时,一位镇守边界的官员说的话,他对孔子游说天下的行为持肯定态度并抱有很大希望。

木铎:木舌的铜铃。古代天子发布政令时摇它以召集听众。用“木铎”喻孔子,高度赞美孔子勇于担当的高尚精神。

仪封人

眼中的天下

天下之无道也久矣

眼中的孔子

以夫子为木铎

态度言行

二三子何患于丧乎

【内涵评析】春秋时代,各诸侯国争霸,民众身处乱世,渴望过安居乐业、和谐幸福的生活。孔子在鲁国做小司空时,把鲁国的土地分为山林、川泽、丘陵、高原、平地,根据其不同土地属性,指导百姓种植和渔牧。由于他的政绩突出,不久就升任为大司寇,掌管鲁国司法刑狱事务,为国家的最高司法长官,位同卿大夫。孔子在司寇任上三年,鲁国安定太平,他以很强的能力和高尚的德行,得到了鲁国国君的信任和民众的拥护。孔子从政的能力和业绩还远扬其他诸侯国,所以,卫国仪地镇守边界的官员对孔子很崇拜,把匡救天下的希望寄托在孔子身上。

第二则

长沮(jù)、桀(jié)溺耦(ǒu)而耕。孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆(yú)者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易之?且而与其从辟(bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。”

1.第2则选文中桀溺和孔子都通过语言表达了自己的看法,应该如何理解他们所说的话?

【分析探究】桀溺说的话中意思有两层。一层是说,天下到处都像洪水横流一般混乱,你同谁去改变它呢?另一层是说,你子路与其追随孔子,为什么不跟着我们这些避世之士,出世而隐居呢?

孔子的话也有两层意思。一层是说,人不可以跟鸟兽同群,自己只会跟世间众生在一起;他要告诉桀溺等人,自己只会生活在世间众生之中。另一层是说,自己之所以要改变这个世界,是因为天下没有德政。他要告诉桀溺等人,天下越是混乱自己越不会选择避世。

2.试比较孔子跟长沮、桀溺、荷蓧丈人这类人的异同,并简要说说自己的看法。

【分析探究】

类 别

相同

不同

孔子

对混乱污浊的现实强烈不满

力图改变现实,并且不屈不挠;重视社会道义的担当,对自我考虑较少

长沮、桀溺、

荷蓧丈人

面对现实,不想改变,选择了消极避世的生活态度;不太重视对社会道义的担当

【评析】

这一章反映孔子关于社会改革的主观愿望

和积极的入世思想。

儒家不倡导消极避世的做法,这与道家不同。

儒家认为,即使不能齐家治国平天下,也要独善其身,做一个有道德修养的人。孔子就是这样一位身体力行者。所以,他感到自己有一种社会责任心,正因为社会动乱、天下无道,面对不解与嘲讽,要以天下为己任,为社会改革而努力,他才与自己的弟子们不知辛苦地四处呼吁,为社会改革而努力,这是一种可贵的忧患意识和历史责任感。

3【原文】

楚狂接舆(1)歌而过孔子曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而已而!今之从政者殆(dài)而!”孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。

3【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。

【句意品读】过去的不能挽回,将来的还可以赶得上。楚国狂人接舆所唱的内容有着深刻道理。接舆认为,孔子周游列国,宣传自己政治主张的做法是徒劳的,已经过去的就算了,不能挽回弥补,希望他从现在起就不要再过问政治了,隐去还不迟啊!

往者不可谏,来者犹可追。

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。《归去来兮辞》

【内涵评析】从接舆唱歌可以看出,并不是所有人都支持孔子,接舆就是反对者之一。接舆的观点表现了消极避世的思想。接舆认为孔子虽然带着学生游说于各国之间,一路风尘仆仆,但他的目标很难达到,所以要加以讽刺劝喻。“往者不可谏,来者犹可追”这句话富有哲理和启发性。我们在处理个人生活中的事情,总结自己人生道路上的成败得失等,过去了的就让它过去吧,关键是要抓住未来。不要沉迷过去,要努力去改变未来。

4、【原文】

子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào) (1)。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分(2),孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ) (3)而食(sì) (4)之。见其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。”

4【译文】

子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“我手脚不停地劳作,五谷还来不及播种,哪里顾得上你的老师是谁?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,只是为了实行君臣之义的。至于道的行不通,早就知道了。”

1、荷蓧丈人对孔子的态度如何?

2、从荷蓧丈人留宿子路,并杀鸡做饭款待他,甚至还把他的两个儿子叫来拜见子路,这

说明什么?

3、孔子的态度说明什么?

4、如何理解子路的话?

批评

知道长幼之间的礼节

尊敬

4、如何理解子路的话?

丈人对子路的态度亦是对孔子的态度,孔子也是了解丈人的隐世追求的,子路针对丈人的一番话,可以作为孔子的代言。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也。行其义也。道之不行,已知之矣!” 不做官就违背了臣对君应秉持的原则。丈人懂得长幼之节不可废,却隐居躬耕废弃了君臣之义。丈人想要保持自身的清白,却违背了君臣之间的伦理准则,君子做官本来就是行义(而非谋利)。“道之不行,已知之矣”,孔子早就知道改变无道社会的主张难以推行,但勇于担当匡救天下的责任,他不能放弃!

在子路的心目中,荷蓧丈人这么有才能的人是应当出来为君主分忧,帮助君主安定天下的,否则他便是对君主不义。

4【评析】

过去有一个时期,人们认为这一章中老丈所说:“四体不勤,五谷不分”是劳动人民对孔丘的批判等等。这恐怕是理解上和思想方法上的问题。对此,我们不想多作评论,因为当时不是科学研究,而是政治需要。

其实,本章的要点不在于此,而在于后面子路所作的总结。即认为,隐居山林避世是不对的,老丈与他的儿子的关系仍然保持,却抛弃了君臣之伦。这是儒家向来都不提倡的,儒家做官为行义而非谋利。最后一句因为明知改变无道社会的主张无法推行,

但仍坚持不懈,凸现了他在推行道义方面惊人的执着。反映了孔子明知其不可为而为之的执着精神。

5、【原文】

子路宿于石门(1)。晨门(2)曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

【译文】子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?”

是知其不可而为之者与?

【句意品读】就是那位明知自己做不到却坚持去做的人吗?这句话借守门人之口凸显了孔子在推行社会道义方面惊人的执着,对孔子的勇于担当匡救天下的责任感,永不言弃的精神给予了高度赞扬。

【内涵评析】孔子的人生目标不是追求个人的荣华富贵,而是要担当匡救天下的大任。而孔子要实现这个目标,在“晨门”看来,犹如上天揽月。即使是孔子自己,也知道很难做到。“知其不可而为之”,表现出孔子孜孜不倦的执着精神,反映了他以匡救天下为己任的宽广胸怀。孔子的行为在今天仍有借鉴意义,人要有锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗得来的。

二、讨论思考:

你是如何评价孔子“知其不可而为之”的做法?请说明理由:

⑴在“礼乐崩坏”、秩序紊乱的春秋末期,孔子提出“仁、礼”的主张,想恢复西周的“礼制”是不现实的。

⑵孔子周游列国,大力宣扬了自己的政治主张,使儒家学派成为春秋战国时期最大的一个流派,对后世影响深远。

⑶“知其不可而为之”的精神光照千古。

炎帝之少女名曰女娃女娃游于东海溺而不返故为精卫常衔西山之木石以堙于东海 《山海经·北山经》

炎帝之少女名曰女娃。女娃游于东海,溺而不返,故为精卫,常衔西山之木石,以堙于东海。

比喻意志坚决,不畏艰难。是古人颂扬善良愿望和锲而不舍精神的神话故事。

“女娲补天”、“精卫填海”、“夸父追日”、“后羿射日”等经典故事,均体现了知其不可而为之精神。天可以补吗?大海可以填吗?烈焰可以追赶吗?太阳可以射落吗?似乎都不可能。但中国远古的英雄却偏偏说:能!偏偏把不可能的事当作可能去争取,去奋斗。这就形成一种精神, 进取的过程是最重要的,结果倒在其次。生命的精彩在于争取另一种可能性的过程之中。

文天祥 :人生自古谁无死,留取丹心照汗青

史可法(抗清名将):

城亡我亡,头可断,志不可屈

谭嗣同:我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑

布鲁诺:坚持“日心说”,被宗教裁判所关押审问

八年,烧死在罗马鲜花广场上

“火会更使真理永恒”

西西弗斯:蔑视众神的命运安排,每天将巨石推上

山顶,滚落,再推,决不屈服……

三、归纳整理“知其不可而为之”的作文素材, 思考挖掘素材的不 同侧重点:

“知其不可而为之”昭示了生命的不屈与坚韧。拥有这种精神的人会勇敢面对困难不屈服,创造生命的华丽篇章。?

黄大发 36年间,他带领全村干部群众,握锄头,抡铁锤,砸钢钎,用血肉之躯硬生生地在绝壁上凿出一条长近万米、地跨3个村的“生命渠”,结束了当地长期缺水的历史,使草王坝每年粮食产量从原来的6万斤增加到近百万斤;他带领群众修村路、架电线、“坡改梯”、建学校,让当地贫穷落后的面貌大大改观。迎难而上、敢为人先、勇于担当、披荆斩棘、攻坚克难,这是“当代愚公”黄大发和他带领的修渠村民身上再现出知其不可而为之中国精神。

“知其不可而为之” 是一种勇于担当的强烈社会责任感,

“知其不可而为之”是一种对真理的坚决捍卫、对理想的执着追求,

“知其不可而为之” 是一种对不平现实的勇敢抗争……

“知其不可而为之” 是…

“知其不可而为之” 是一种面对困难敢于知难而进的积极进取精神,

“知其不可而为之” 是一种不抛弃、不放弃的坚定信念……

冬天萧瑟,万物凋零,腊梅深知寒冬不适宜万物生存,但它“知其不可而为之”,凌寒独自开,昭示了一种贯穿生命的不屈与坚韧。

悬崖峭壁,土壤贫乏,迎客松明知在此生长非常困难,但它“知其不可而为之”,在岩石夹缝中生存,笑迎天下客,昭示了一种生命的蓬勃与无惧。

茫茫戈壁,滚滚黄沙,一株纤细的小草明知在此生长非常困难,但它“知其不可而为之”,在飞沙烈日下生存,吐露自身的一抹绿,显示生命的蓬勃与倔强。

文天祥

史可法

谭嗣同

⑵ 科学发展:布鲁诺

西西弗斯

愚公

精卫

⑴ 人生道路

⑶ 社会进步

知其不可而为之

归类—挖掘—整理

思考问题:

请同学们根据课文用简洁的语言概括孔子的为人。

积极入世

勇于担当

以天下为己任

泽被后世

一代名相诸葛亮毕生“竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死”,明知蜀国不可兴而为先帝知遇之恩托孤白帝城,辅佐后主鞠躬尽瘁,死而后已,最终虽然没有实现三国归蜀的理想乌托邦,但却成就了一个为知己者死的忠义大儒。

文天祥仅是一介书生,但他同样拥有铮铮铁骨,“故不自量力,而以身殉之”言辞同样掷地有声!

临刑前,监斩官告诉文天祥,此时反悔还可以当丞相,文天祥答,“吾事毕矣。”南向拜而死。数日后,文天祥的妻子欧阳氏前来收尸。其衣带中有字曰:“孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无愧。”

“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”面对厄运,面对人生的大起大落,林则徐的精彩之处,不仅在于他能在国难当头时,挺身而出,力挽狂澜;不仅在于他能在仕途通达、身居高位时,倾心尽力地为国效力;也不仅在于他广东禁烟、虎门销烟等的惊世之举。还在于即便在被革职流放的极端逆境中,即便在个人命运遭遇空前苦难和厄运时,人格和灵魂中依旧保持固有的那份伟大和高贵。

鉴湖女侠秋瑾因策划武装起义而被捕、遇难,实践了其生前“即不获成功而死,亦吾所不悔也”的诺言,并以自己的鲜血,洗雪了女子未闻有“死于谋光复者”的羞耻,可说是杀身成仁、舍生取义。

1、为中华崛起而读书

2、关心国家大事(风声、雨声、读书

声,声声入耳;家事、国事、天下

事,事事关心)

3、敢于和不良风气作斗争

4、从身边小事做起(尊敬长辈、孝敬

父母、关心同学)

莫隐逸,勇担当

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。自隐于青山绿水固然可以获得精神的超脱自在,但这世界需要的,是以天下为己任的胸怀与担当。

纵观中国古代文化史,恬然归隐的思想贯穿始终。沉醉于湖光山色,令人向往,却缺少了心怀天下的担当。

蔡元培面对乌烟瘴气的北大,以担当

之精神引进德国的办学理念,在北大提倡

学术民主、思想自由。蔡元培用崇高的理

想、坚贞的信念驱散了密布的乌云,赋予

北大一个兼容并包的全新灵魂。崔永元面对电视界的商业化、庸俗化,以一己之力对抗浅薄与浮躁,呼唤道德与良知,尽管饱受抑郁、失眠的折磨,他却以担当的精神,坚定信念、坚守良知,为世界带来一丝曙光。

宋儒张载有云——为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。这与孙中山“以担当中国改革发展为己任”的担当精神不谋而合。在社会发展的浪潮中,梅妻鹤子固然清高,却缺少了指点江山的豪情与担当。

王孙兮归来,山中兮不可久留。漫漫人生路,勿忘与担当同行……

(节选自2012年高考山东卷优秀作文)

【点评】上文立意为“担当”,标题、开端、行文、举例和结尾处处扣题,对中国古人推崇的隐逸思想进行了自己独立的思考,文章以老练娴熟、磅礴大气的语言,箴语式的点题,游刃有余的化用诗句的能力,以及对文化、社会和人生的深刻洞悉,提出了“莫隐逸,勇担当”的观点,非常具有现实意义。在列举事例时,运用正反对比的论证方法,所列举事例有时间跨度,具有“穿越性”;所引用的名句,有直接引用,有间接引用,还有化用。文章字里行间渗透出考生丰厚的知识积累和文化素养。

用青春铸造生命之梯

—湖北荆州长江大学学生勇救落水儿童

10月24日,为了抢救两名落水少年,长江大学十多名大学生手拉手结成人梯扑进江中营救,两名男孩获救,陈及时、何东旭、方招3名大学生不幸被江水吞没,英勇献身。

当天下午2时左右,一些同学在长江边游玩时,突然发现两个小男孩在江中挣扎。同学们迅速冲了过去,徐彬成同学很快救起了一个男孩。同时,其他几个同学也跳下水去救另外一个男孩,但施救并不顺利。情急之下,站在沙滩上的十多名同学赶紧手拉手组成人梯下水帮忙,另一名少年也获救。但意想不到的事情发生了,由于水情复杂,加上学生们体力不支,最终搭起的人梯被冲垮了,很多学生落入江中。情况危急,岸边的同学们大声呼救。这时,正在附近的冬泳队队员闻声赶来,相继从水中救起6名大学生,而陈及时、何东旭、方招3人却消失在湍急的江水中。

三位同学在人梯中留下了青春的气息和温度,人们的手心里感知着,人们的内心里永远铭记着。

五、课后探究:

阅读鲍鹏山《黑暗王国里的残烛》,并

结合课文 谈谈你对“士不可不弘毅,任重而

道 远。仁以为己任,不亦重乎!死而后已,

不亦远乎!”的理解。

同课章节目录