2020-2021学年人教版语文选修《先秦诸子选读》:1.6《 有教无类》课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版语文选修《先秦诸子选读》:1.6《 有教无类》课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 357.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 15:35:32 | ||

图片预览

文档简介

*六、有 教 无 类

【语言梳理薄】

一、熟语积累及运用

1.有教无类:对各类人平等看待,都施以教育。类,种类,区别。

2.不愤不启:指不到学生努力想弄明白某个问题却还没弄明白,就不去开导他。愤,郁结,指有疑难问题想弄明白。启,开导、启发。

3.不悱不发:指不到学生想表达某种意思却表达不出来,就不去启发他。悱,想说而说不出来,不知如何表达。发,启发。

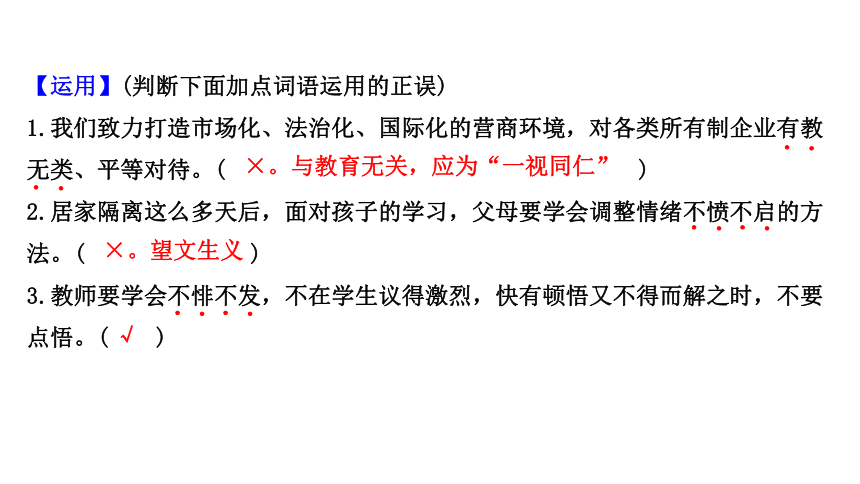

【运用】(判断下面加点词语运用的正误)

1.我们致力打造市场化、法治化、国际化的营商环境,对各类所有制企业有教

无类、平等对待。( )

2.居家隔离这么多天后,面对孩子的学习,父母要学会调整情绪不愤不启的方

法。( )

3.教师要学会不悱不发,不在学生议得激烈,快有顿悟又不得而解之时,不要

点悟。( )

×。与教育无关,应为“一视同仁”

×。望文生义

√

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

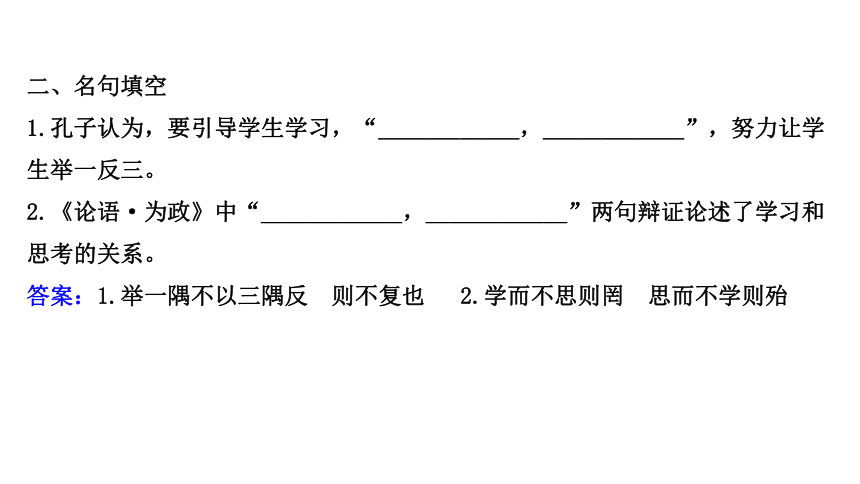

二、名句填空

1.孔子认为,要引导学生学习,“____________,____________”,努力让学生举一反三。?

2.《论语·为政》中“____________,____________”两句辩证论述了学习和思考的关系。?

答案:1.举一隅不以三隅反 则不复也 2.学而不思则罔 思而不学则殆

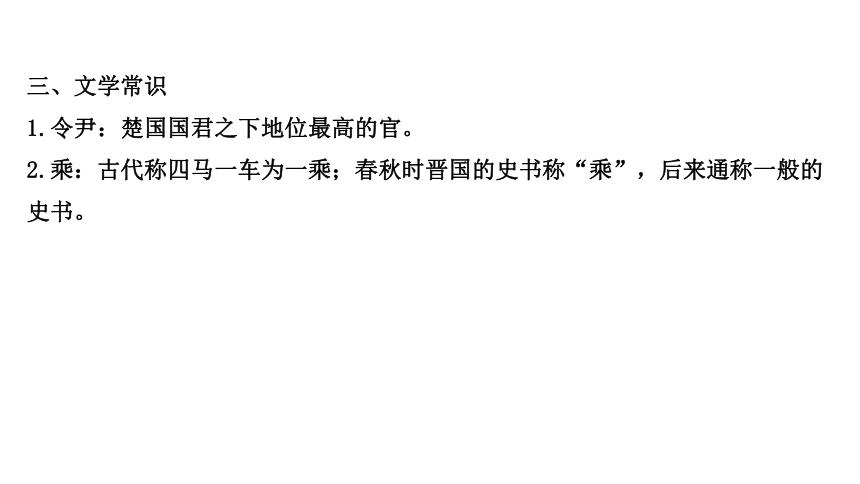

三、文学常识

1.令尹:楚国国君之下地位最高的官。

2.乘:古代称四马一车为一乘;春秋时晋国的史书称“乘”,后来通称一般的史书。

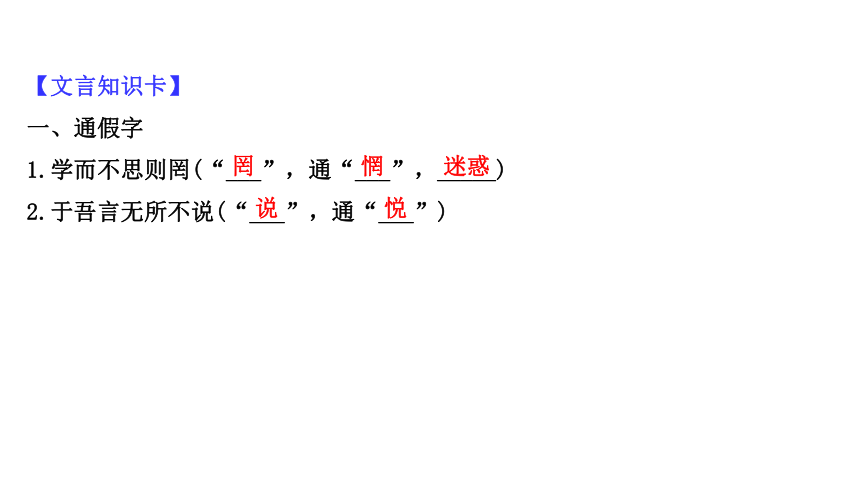

【文言知识卡】

一、通假字

1.学而不思则罔(“___”,通“___”,_____)

2.于吾言无所不说(“___”,通“___”)

罔

惘

迷惑

说

悦

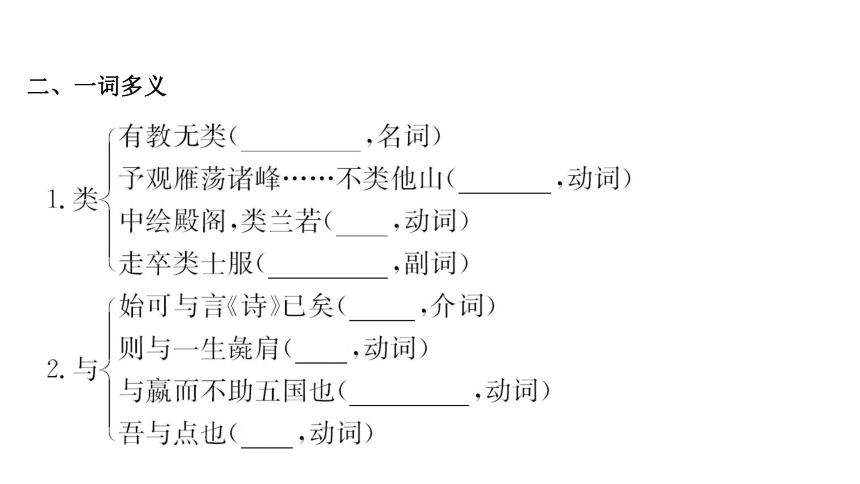

二、一词多义

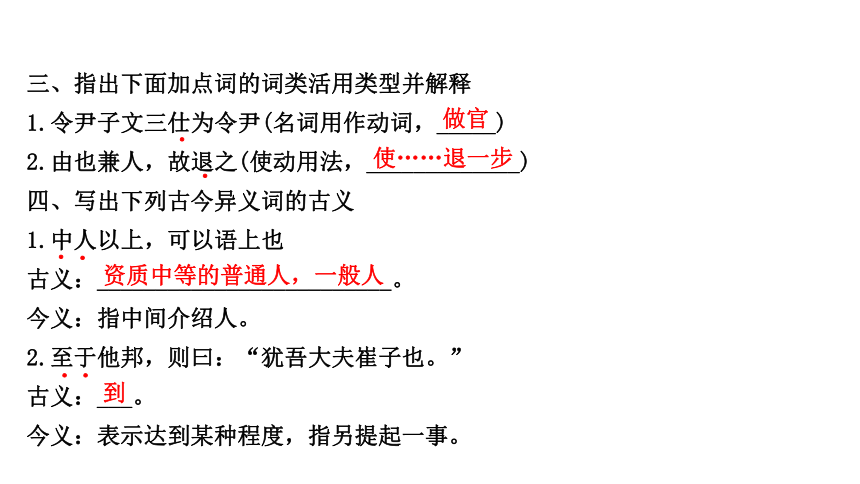

三、指出下面加点词的词类活用类型并解释

1.令尹子文三仕为令尹(名词用作动词,_____)

2.由也兼人,故退之(使动用法,_____________)

四、写出下列古今异义词的古义

1.中人以上,可以语上也

古义:_________________________。

今义:指中间介绍人。

2.至于他邦,则曰:“犹吾大夫崔子也。”

古义:___。

今义:表示达到某种程度,指另提起一事。

做官

使……退一步

资质中等的普通人,一般人

到

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

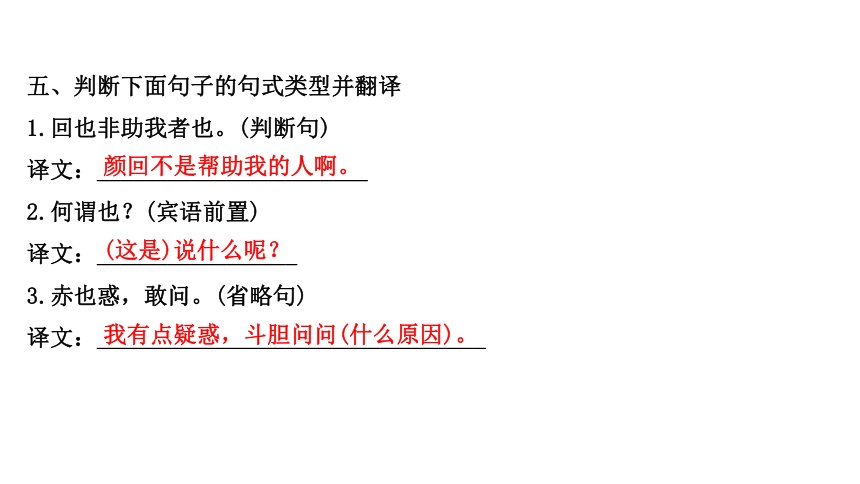

五、判断下面句子的句式类型并翻译

1.回也非助我者也。(判断句)

译文:_______________________

2.何谓也?(宾语前置)

译文:_________________

3.赤也惑,敢问。(省略句)

译文:_________________________________

颜回不是帮助我的人啊。

(这是)说什么呢?

我有点疑惑,斗胆问问(什么原因)。

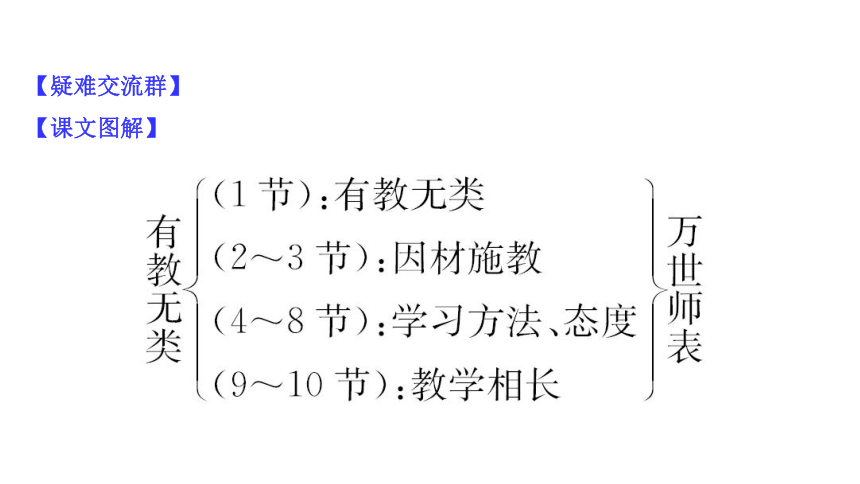

【疑难交流群】

【课文图解】

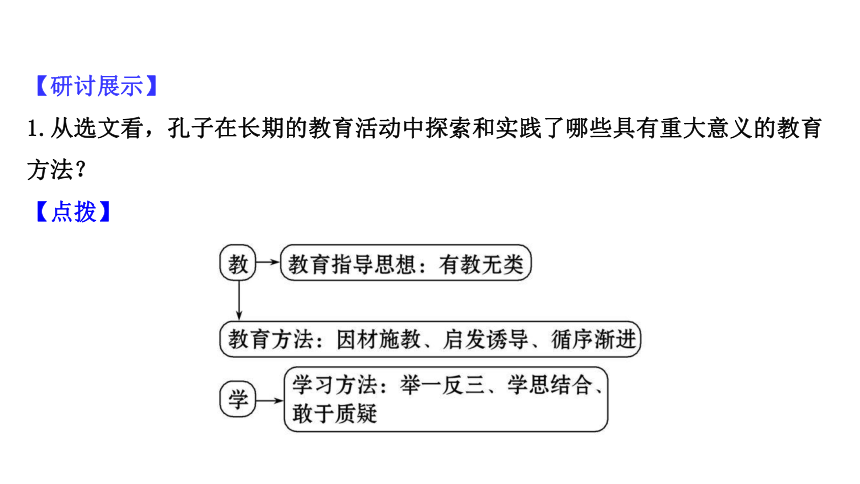

【研讨展示】

1.从选文看,孔子在长期的教育活动中探索和实践了哪些具有重大意义的教育方法?

【点拨】

2.第2、3、9三则选文表现了孔子的什么教育方法?反映了孔子什么教育观念?

【点拨】①教育方法:因材施教、启发诱导、循序渐进。 ②孔子向来认为,人的智力从出生就有聪明和愚笨的差别,即上智、下愚与中人。既然人的智力有一定的差距,那么,孔子在教学过程中,就提出了“因材施教”的原则。

【备选要点】

1.文中第9则和第10则引用了《诗经》中的语句,这起到了怎样的作用?

【点拨】(1)在这两则对话中,孔子对子贡和子夏的反馈给予了极高的评价。这种评价其实是对学习中的思考和联想的肯定。

(2)《诗经》中的这两句话,被孔子及其弟子引入谈话中,是剥去了其表面上的显性的东西,深入其思想的深处,为体现孔子注重引导和联想的教学方法,起到了铺垫和辅助的作用。

2.孔子所说的“贫而乐,富而好礼”与子贡所说的“贫而无谄,富而无骄”两者之间有什么联系和区别?

【点拨】无论是“贫而乐,富而好礼”还是“贫而无谄,富而无骄”,其精神都与“富贵不能淫,贫贱不能移”相一致。

但两者又有层次和境界上的差别,“贫而无谄,富而无骄”是说一个人虽然贫困、潦倒,但还是不谄媚,不拍马屁,不去巴结讨好人;虽然富裕,发了财,但还是不以财傲人,不得意忘形,不骄奢淫逸,能做到这一步还只是限于对贫富本身的计较。“贫而乐,富而好礼”则上升到对礼乐之道的追求上,是更高的标准。

【思维升华】

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”

如何理解上面这段文字所揭示的道理?它给我们怎样的人生启发?

【点拨】普通人在贫穷的地位上,往往会生出自卑心理,又容易谄媚巴结;在富贵的地位上,则易骄慢放肆,这两种都是不可取的。能够贫而无谄,富而无骄,是知道自守了。可是这个境界,虽然不生谄媚或者骄肆这些烦恼,但是心中还离不开贫富二相,离圣人境界还是很远的。

孔子所说的境界,追求着成圣成贤,忘记贫困的忧恼,所以他乐;虽然家境富贵,可是他绝不会有骄慢心,处处都能够遵礼而行,在富贵当中也不自知富贵。换句话说,他将贫富都忘了,心中已经没有贫富的区别。这就是圣人的境界了。

这段文字启发我们:贫困时不要自卑,富贵时不要骄傲;贫困时要有志向,富贵时要守礼守法;不以物喜,不以己悲。如此才能活得从容而有意义。

【文本自测区】

一、阅读文中语段,完成1~3题。

子曰:“有教无类。”

子曰:“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。”

子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之!”

公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰:‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰:‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

1.对文中的内容理解和分析不正确的一项是 ( )

A.“有教无类”的意思是不分身份、地位均要教育;不管品行、习性,对所有的人都平等地加以教育。

B.“中人以上,可以语上也……”反映了孔子因材施教的教学思想,即教育要结合受教育者的地位高下来有针对性地进行。

C.子路和冉有问孔子同样的问题,孔子却给出了不同的回答,这是由于两个学生的性格、能力不同。

D.公西华能够注意到孔子前后的回答有所不同,说明他是一个细心、爱思考的人。

【明确】选B。“结合受教育者的地位高下”错,应是结合受教育者的资质水平。

2.从上文看,孔子的“因材施教”的“材”包括哪两个方面?

【明确】 一是资质水平的不同;二是性格、能力的不同。

3.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

译文: ___________________________________________________________

(2)子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

译文:___________________________________________________________

【明确】(1)子路问道:“听到了就去做吗?”孔子说:“有父亲兄长活着,怎么能听到了就去做呢?”

(2)孔子说:“冉求平时做事退缩,所以我这样回答他,推进他一把,以便他遇事能够放下包袱;子路敢作敢为,有时不够慎重,所以我这样回答他,以使他遇事能够退一步想想。”

二、阅读文中语段,完成4、5题。

子张问曰:“令尹子文三仕为令尹,无喜色;三已之,无愠色。旧令尹之政,必以告新令尹。何如?”子曰:“忠矣。”曰:“仁矣乎?”曰:“未知。焉得仁?”

“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至于他邦,则曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。之一邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。何如?”子曰:“清矣。”曰:“仁矣乎?”子曰:“未知。焉得仁?”

4.对文中有关词语的理解和分析不正确的一项是 ( )

A.令尹是楚国在春秋战国时代的最高官衔,是掌握政治事务、发号施令的最高官,总揽军政大权于一身。

B.弑,古代指子杀父、臣杀君。这个词在封建社会自带贬义色彩。

C.乘,古代称兵车。每乘,拥有四匹马拉的车一辆,车上甲士三人,车下步卒七十二人,后勤人员二十五人,共计一百人。千乘之国,指拥有许多兵马的国家,即诸侯国。

D.大夫是古代的一个官职名。西周以后先秦诸侯国中,在国君之下设卿、大夫、士三级。大夫世袭,有封地。后世遂以大夫为一般任官职之称。

【明确】选D。大夫在古代不是一个官职名,是一个官阶名。

5.结合选文中孔子对令尹子文和陈文子的评价,解释“忠”和“清”的含义。

【明确】“忠”是对人对事尽心尽力;“清”是保持自身的清白。

【课内素材站】

有 教 无 类

“有教无类”作为孔子在教育对象方面的基本原则,具有极其丰富的内涵,包含了人们不分出身贵贱、不管品行善恶、不论智力高低,也不拘泥于地域和种族差异等,人人都可以接受教育等多重涵义。

孔子的学生来自不同的家庭,身份也很复杂, 只有少数是贵族子弟(如南宫敬叔、司马牛)和商人子弟(如子贡),大多数是平民(如颜回、曾参、子路)。这表明孔子是不看重学生的出身和等级的。

【话题延伸】

人性皆善,而其类有善恶之殊者,气习之染也。故君子有教,则人皆可以复于善,而不当复论其类之恶矣。 ——朱熹《论语集注》

【品评】人不论品行善恶、聪明愚笨,都能够进行教育。

【课外人物志】

于漪:教文育人 德智融合

于漪,这是一个在谈到新中国语文教育思想变革时

不得不提的名字,也是无数中国教师心中的偶像。68年

的从教生涯,于漪用“站上讲台就是生命在歌唱”的精

神走出了自己的语文教学之路。“教文育人”“德智融

合”等主张在全国产生重大影响,被誉为“育人的一代

师表,教改的一面旗帜”。

开设公开课近2 000节、培养三代特级教师、著述数百万字……如今已91岁高龄的上海市杨浦高级中学名誉校长、“人民教育家”于漪,依然以奋斗姿态站在教育改革和教师培养最前沿,践行着“让生命与使命同行”的铮铮誓言。

在她教过的学生中,有人在毕业十几年、几十年后,还能整段背出她当时在课堂上讲过的话;在她带教过的老师里,有人为了“抢”到前排座位听她上课,竟不惜专门配副眼镜,冒充近视眼……

于漪的语文课,就是有这样的魔力。

“流利动听,如诗一般,没有废话,入耳入心。”于漪的学生、原上海闸北区第二中心小学校长葛起裕说。

作为新中国培养的第一代语文教师,于漪带着人民教师的初心和改革创新精神不断探索语文教育的“秘密”。

1978年初,报告文学《哥德巴赫猜想》发表,兴奋的于漪找到学校数学老师,告诉对方“这是了不起的成就,我们唱个‘双簧’,你给学生讲陈景润的科学贡献,我讲陈景润为科学献身的精神”。

这正是于漪“教文育人”思想的体现。在她看来,语文不仅是教孩子理解和运用语言文字,更是在建设他们的精神家园,塑造其灵魂。进入新世纪,于漪提出语文学科要“德智融合”,即充分挖掘学科内在的育人价值,将其与知识传授能力的培养相融合,真正将立德树人落实到学科主渠道、课堂主阵地,加强教师的育德能力,获得全国教育界高度认可。

到了耄耋之年,于漪研究起了周杰伦和《还珠格格》。因为她发现,孩子们都被他们“圈粉”了,而自己喜欢的一些比较资深的歌手却很难引起学生共鸣。有学生直言:“周杰伦的歌就是学不像,好就好在学不像。”

这让做了一辈子教师的于漪心头一震。“我们想的和学生想的距离有多大啊!”她认为,一名好老师,就要有能力走进学生的生活世界和心灵世界。“教育绝不能高高在上,一定要‘目中有人’。”

走进学生的内心,是为了点亮一盏明灯。“教师的工作应该是‘双重奏’,不仅自己的人生要奏响中国特色教育的交响曲,还要引领学生走一条正确健康的人生路。”

在新教师培训中,于漪多次引用英国小说《月亮与六便士》来阐明观点:首先心中要有月亮,也就是理想信念,去真正敬畏专业、尊重孩子,还要有学识,如此才能看透“六个便士”,看透物质的诱惑。“满地都是便士,作为教师,必须抬头看见月亮。”

走进学生的内心,还必须“一辈子学做教师”。“庸医杀人不用刀,教师教学出了错,就像庸医一样,是在误人子弟。”于漪告诉青年教师,最重要的是在实践中不断攀登,这种攀登不只是教育技巧,更是人生态度、情感世界。

从教生涯中,于漪总是想方设法让青年教师尽快成长。她首创教师与教师的师徒“带教”方法,让一批批青年教师脱颖而出,并形成了全国罕见的“特级教师”团队。

教师这个职业,寄托着于漪一生的追求与热爱。“我甘愿做一块铺路石,让中青年老师‘踏’过去。”她说。

于漪家里有一本她专用的挂历,挂历上几乎每一个日子都画上了圈,不少格子里还不止一个圈。她用“来不及”形容自己的工作,因为还有太多事情值得她“较真”。

当教育功利化现象愈演愈烈,家长忙于带孩子参加各种各样的校外补习班,学校只盯着升学率的时候,她呼吁:“教育不能只‘育分’,更要教学生学会做人。要教在今天,想在明天。”

当看到小学生写下“祝你成为百万富翁”这些“毕业赠言”时,于漪感到忧心。“‘学生为谁而学、教师为谁而教’,教育工作者应该在学生的学习动机和动力方面多下点功夫。”

于漪还认为,中国教育必须有自己的话语权。她多次撰文说,任何国家的教育,特别是基础教育,必须传承本民族的优秀文化,弘扬民族精神,培养为本民族、本国建设服务的人才。眼光向内,不是排斥国外,而是立足于本国,以我为主。

从教68年,于漪从未离开讲台。她臂膀单薄而一身正气,始终挺着中国教师的脊梁。“当我把生命和国家命运、人民幸福联系在一起的时候,我就觉得我永远是有力量的,我仍然跟年轻人一样,仍然有壮志豪情!”于漪说。

一枝一叶

总关情

文章中哪些细节让你感动?哪几句话最能激起你心底的波澜?画出来,与同学们交流一下吧。

三言两语

话主题

请以于漪为论据,写一段话论证“有教无类”这一话题。

当一名好老师,要懂得和孩子交流,做老师无论如何都不能误解孩子,不能随便对孩子说“不”。“不”是最没有力量的。教课也是如此。学生作文写不好,于漪不会对学生说“你怎么不行”,而是精心地指导,教学生“怎么写才能好、才能行”。于漪坚持:教育学生要多正面引导,让他们饮琼浆,对他们灌醍

醐,这样学生才有精神养料。“教育绝不能高高在上,一定要

‘目中有人’,走进学生的世界。”这才是有教无类的教育。

【语言梳理薄】

一、熟语积累及运用

1.有教无类:对各类人平等看待,都施以教育。类,种类,区别。

2.不愤不启:指不到学生努力想弄明白某个问题却还没弄明白,就不去开导他。愤,郁结,指有疑难问题想弄明白。启,开导、启发。

3.不悱不发:指不到学生想表达某种意思却表达不出来,就不去启发他。悱,想说而说不出来,不知如何表达。发,启发。

【运用】(判断下面加点词语运用的正误)

1.我们致力打造市场化、法治化、国际化的营商环境,对各类所有制企业有教

无类、平等对待。( )

2.居家隔离这么多天后,面对孩子的学习,父母要学会调整情绪不愤不启的方

法。( )

3.教师要学会不悱不发,不在学生议得激烈,快有顿悟又不得而解之时,不要

点悟。( )

×。与教育无关,应为“一视同仁”

×。望文生义

√

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

二、名句填空

1.孔子认为,要引导学生学习,“____________,____________”,努力让学生举一反三。?

2.《论语·为政》中“____________,____________”两句辩证论述了学习和思考的关系。?

答案:1.举一隅不以三隅反 则不复也 2.学而不思则罔 思而不学则殆

三、文学常识

1.令尹:楚国国君之下地位最高的官。

2.乘:古代称四马一车为一乘;春秋时晋国的史书称“乘”,后来通称一般的史书。

【文言知识卡】

一、通假字

1.学而不思则罔(“___”,通“___”,_____)

2.于吾言无所不说(“___”,通“___”)

罔

惘

迷惑

说

悦

二、一词多义

三、指出下面加点词的词类活用类型并解释

1.令尹子文三仕为令尹(名词用作动词,_____)

2.由也兼人,故退之(使动用法,_____________)

四、写出下列古今异义词的古义

1.中人以上,可以语上也

古义:_________________________。

今义:指中间介绍人。

2.至于他邦,则曰:“犹吾大夫崔子也。”

古义:___。

今义:表示达到某种程度,指另提起一事。

做官

使……退一步

资质中等的普通人,一般人

到

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

五、判断下面句子的句式类型并翻译

1.回也非助我者也。(判断句)

译文:_______________________

2.何谓也?(宾语前置)

译文:_________________

3.赤也惑,敢问。(省略句)

译文:_________________________________

颜回不是帮助我的人啊。

(这是)说什么呢?

我有点疑惑,斗胆问问(什么原因)。

【疑难交流群】

【课文图解】

【研讨展示】

1.从选文看,孔子在长期的教育活动中探索和实践了哪些具有重大意义的教育方法?

【点拨】

2.第2、3、9三则选文表现了孔子的什么教育方法?反映了孔子什么教育观念?

【点拨】①教育方法:因材施教、启发诱导、循序渐进。 ②孔子向来认为,人的智力从出生就有聪明和愚笨的差别,即上智、下愚与中人。既然人的智力有一定的差距,那么,孔子在教学过程中,就提出了“因材施教”的原则。

【备选要点】

1.文中第9则和第10则引用了《诗经》中的语句,这起到了怎样的作用?

【点拨】(1)在这两则对话中,孔子对子贡和子夏的反馈给予了极高的评价。这种评价其实是对学习中的思考和联想的肯定。

(2)《诗经》中的这两句话,被孔子及其弟子引入谈话中,是剥去了其表面上的显性的东西,深入其思想的深处,为体现孔子注重引导和联想的教学方法,起到了铺垫和辅助的作用。

2.孔子所说的“贫而乐,富而好礼”与子贡所说的“贫而无谄,富而无骄”两者之间有什么联系和区别?

【点拨】无论是“贫而乐,富而好礼”还是“贫而无谄,富而无骄”,其精神都与“富贵不能淫,贫贱不能移”相一致。

但两者又有层次和境界上的差别,“贫而无谄,富而无骄”是说一个人虽然贫困、潦倒,但还是不谄媚,不拍马屁,不去巴结讨好人;虽然富裕,发了财,但还是不以财傲人,不得意忘形,不骄奢淫逸,能做到这一步还只是限于对贫富本身的计较。“贫而乐,富而好礼”则上升到对礼乐之道的追求上,是更高的标准。

【思维升华】

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”

如何理解上面这段文字所揭示的道理?它给我们怎样的人生启发?

【点拨】普通人在贫穷的地位上,往往会生出自卑心理,又容易谄媚巴结;在富贵的地位上,则易骄慢放肆,这两种都是不可取的。能够贫而无谄,富而无骄,是知道自守了。可是这个境界,虽然不生谄媚或者骄肆这些烦恼,但是心中还离不开贫富二相,离圣人境界还是很远的。

孔子所说的境界,追求着成圣成贤,忘记贫困的忧恼,所以他乐;虽然家境富贵,可是他绝不会有骄慢心,处处都能够遵礼而行,在富贵当中也不自知富贵。换句话说,他将贫富都忘了,心中已经没有贫富的区别。这就是圣人的境界了。

这段文字启发我们:贫困时不要自卑,富贵时不要骄傲;贫困时要有志向,富贵时要守礼守法;不以物喜,不以己悲。如此才能活得从容而有意义。

【文本自测区】

一、阅读文中语段,完成1~3题。

子曰:“有教无类。”

子曰:“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。”

子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之!”

公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰:‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰:‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

1.对文中的内容理解和分析不正确的一项是 ( )

A.“有教无类”的意思是不分身份、地位均要教育;不管品行、习性,对所有的人都平等地加以教育。

B.“中人以上,可以语上也……”反映了孔子因材施教的教学思想,即教育要结合受教育者的地位高下来有针对性地进行。

C.子路和冉有问孔子同样的问题,孔子却给出了不同的回答,这是由于两个学生的性格、能力不同。

D.公西华能够注意到孔子前后的回答有所不同,说明他是一个细心、爱思考的人。

【明确】选B。“结合受教育者的地位高下”错,应是结合受教育者的资质水平。

2.从上文看,孔子的“因材施教”的“材”包括哪两个方面?

【明确】 一是资质水平的不同;二是性格、能力的不同。

3.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

译文: ___________________________________________________________

(2)子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

译文:___________________________________________________________

【明确】(1)子路问道:“听到了就去做吗?”孔子说:“有父亲兄长活着,怎么能听到了就去做呢?”

(2)孔子说:“冉求平时做事退缩,所以我这样回答他,推进他一把,以便他遇事能够放下包袱;子路敢作敢为,有时不够慎重,所以我这样回答他,以使他遇事能够退一步想想。”

二、阅读文中语段,完成4、5题。

子张问曰:“令尹子文三仕为令尹,无喜色;三已之,无愠色。旧令尹之政,必以告新令尹。何如?”子曰:“忠矣。”曰:“仁矣乎?”曰:“未知。焉得仁?”

“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。至于他邦,则曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。之一邦,则又曰:‘犹吾大夫崔子也。’违之。何如?”子曰:“清矣。”曰:“仁矣乎?”子曰:“未知。焉得仁?”

4.对文中有关词语的理解和分析不正确的一项是 ( )

A.令尹是楚国在春秋战国时代的最高官衔,是掌握政治事务、发号施令的最高官,总揽军政大权于一身。

B.弑,古代指子杀父、臣杀君。这个词在封建社会自带贬义色彩。

C.乘,古代称兵车。每乘,拥有四匹马拉的车一辆,车上甲士三人,车下步卒七十二人,后勤人员二十五人,共计一百人。千乘之国,指拥有许多兵马的国家,即诸侯国。

D.大夫是古代的一个官职名。西周以后先秦诸侯国中,在国君之下设卿、大夫、士三级。大夫世袭,有封地。后世遂以大夫为一般任官职之称。

【明确】选D。大夫在古代不是一个官职名,是一个官阶名。

5.结合选文中孔子对令尹子文和陈文子的评价,解释“忠”和“清”的含义。

【明确】“忠”是对人对事尽心尽力;“清”是保持自身的清白。

【课内素材站】

有 教 无 类

“有教无类”作为孔子在教育对象方面的基本原则,具有极其丰富的内涵,包含了人们不分出身贵贱、不管品行善恶、不论智力高低,也不拘泥于地域和种族差异等,人人都可以接受教育等多重涵义。

孔子的学生来自不同的家庭,身份也很复杂, 只有少数是贵族子弟(如南宫敬叔、司马牛)和商人子弟(如子贡),大多数是平民(如颜回、曾参、子路)。这表明孔子是不看重学生的出身和等级的。

【话题延伸】

人性皆善,而其类有善恶之殊者,气习之染也。故君子有教,则人皆可以复于善,而不当复论其类之恶矣。 ——朱熹《论语集注》

【品评】人不论品行善恶、聪明愚笨,都能够进行教育。

【课外人物志】

于漪:教文育人 德智融合

于漪,这是一个在谈到新中国语文教育思想变革时

不得不提的名字,也是无数中国教师心中的偶像。68年

的从教生涯,于漪用“站上讲台就是生命在歌唱”的精

神走出了自己的语文教学之路。“教文育人”“德智融

合”等主张在全国产生重大影响,被誉为“育人的一代

师表,教改的一面旗帜”。

开设公开课近2 000节、培养三代特级教师、著述数百万字……如今已91岁高龄的上海市杨浦高级中学名誉校长、“人民教育家”于漪,依然以奋斗姿态站在教育改革和教师培养最前沿,践行着“让生命与使命同行”的铮铮誓言。

在她教过的学生中,有人在毕业十几年、几十年后,还能整段背出她当时在课堂上讲过的话;在她带教过的老师里,有人为了“抢”到前排座位听她上课,竟不惜专门配副眼镜,冒充近视眼……

于漪的语文课,就是有这样的魔力。

“流利动听,如诗一般,没有废话,入耳入心。”于漪的学生、原上海闸北区第二中心小学校长葛起裕说。

作为新中国培养的第一代语文教师,于漪带着人民教师的初心和改革创新精神不断探索语文教育的“秘密”。

1978年初,报告文学《哥德巴赫猜想》发表,兴奋的于漪找到学校数学老师,告诉对方“这是了不起的成就,我们唱个‘双簧’,你给学生讲陈景润的科学贡献,我讲陈景润为科学献身的精神”。

这正是于漪“教文育人”思想的体现。在她看来,语文不仅是教孩子理解和运用语言文字,更是在建设他们的精神家园,塑造其灵魂。进入新世纪,于漪提出语文学科要“德智融合”,即充分挖掘学科内在的育人价值,将其与知识传授能力的培养相融合,真正将立德树人落实到学科主渠道、课堂主阵地,加强教师的育德能力,获得全国教育界高度认可。

到了耄耋之年,于漪研究起了周杰伦和《还珠格格》。因为她发现,孩子们都被他们“圈粉”了,而自己喜欢的一些比较资深的歌手却很难引起学生共鸣。有学生直言:“周杰伦的歌就是学不像,好就好在学不像。”

这让做了一辈子教师的于漪心头一震。“我们想的和学生想的距离有多大啊!”她认为,一名好老师,就要有能力走进学生的生活世界和心灵世界。“教育绝不能高高在上,一定要‘目中有人’。”

走进学生的内心,是为了点亮一盏明灯。“教师的工作应该是‘双重奏’,不仅自己的人生要奏响中国特色教育的交响曲,还要引领学生走一条正确健康的人生路。”

在新教师培训中,于漪多次引用英国小说《月亮与六便士》来阐明观点:首先心中要有月亮,也就是理想信念,去真正敬畏专业、尊重孩子,还要有学识,如此才能看透“六个便士”,看透物质的诱惑。“满地都是便士,作为教师,必须抬头看见月亮。”

走进学生的内心,还必须“一辈子学做教师”。“庸医杀人不用刀,教师教学出了错,就像庸医一样,是在误人子弟。”于漪告诉青年教师,最重要的是在实践中不断攀登,这种攀登不只是教育技巧,更是人生态度、情感世界。

从教生涯中,于漪总是想方设法让青年教师尽快成长。她首创教师与教师的师徒“带教”方法,让一批批青年教师脱颖而出,并形成了全国罕见的“特级教师”团队。

教师这个职业,寄托着于漪一生的追求与热爱。“我甘愿做一块铺路石,让中青年老师‘踏’过去。”她说。

于漪家里有一本她专用的挂历,挂历上几乎每一个日子都画上了圈,不少格子里还不止一个圈。她用“来不及”形容自己的工作,因为还有太多事情值得她“较真”。

当教育功利化现象愈演愈烈,家长忙于带孩子参加各种各样的校外补习班,学校只盯着升学率的时候,她呼吁:“教育不能只‘育分’,更要教学生学会做人。要教在今天,想在明天。”

当看到小学生写下“祝你成为百万富翁”这些“毕业赠言”时,于漪感到忧心。“‘学生为谁而学、教师为谁而教’,教育工作者应该在学生的学习动机和动力方面多下点功夫。”

于漪还认为,中国教育必须有自己的话语权。她多次撰文说,任何国家的教育,特别是基础教育,必须传承本民族的优秀文化,弘扬民族精神,培养为本民族、本国建设服务的人才。眼光向内,不是排斥国外,而是立足于本国,以我为主。

从教68年,于漪从未离开讲台。她臂膀单薄而一身正气,始终挺着中国教师的脊梁。“当我把生命和国家命运、人民幸福联系在一起的时候,我就觉得我永远是有力量的,我仍然跟年轻人一样,仍然有壮志豪情!”于漪说。

一枝一叶

总关情

文章中哪些细节让你感动?哪几句话最能激起你心底的波澜?画出来,与同学们交流一下吧。

三言两语

话主题

请以于漪为论据,写一段话论证“有教无类”这一话题。

当一名好老师,要懂得和孩子交流,做老师无论如何都不能误解孩子,不能随便对孩子说“不”。“不”是最没有力量的。教课也是如此。学生作文写不好,于漪不会对学生说“你怎么不行”,而是精心地指导,教学生“怎么写才能好、才能行”。于漪坚持:教育学生要多正面引导,让他们饮琼浆,对他们灌醍

醐,这样学生才有精神养料。“教育绝不能高高在上,一定要

‘目中有人’,走进学生的世界。”这才是有教无类的教育。

同课章节目录