2020-2021学年人教版语文选修《先秦诸子选读》:2.2 《王何必曰利》课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版语文选修《先秦诸子选读》:2.2 《王何必曰利》课件(39张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 351.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

二、王何必曰利

【语言梳理薄】

一、熟语积累及运用

1.不远千里:不以千里为远。形容不顾或不怕路途遥远。

2.鸡鸣而起:鸡一叫即起身做事。形容勤奋不怠,刻苦自励。

【运用】(判断下列加点词语运用的正误)

1.看到这么多工人居然不远千里前往雷神山医院建设工地参与建设,他十分感

动,写下了这首小诗。 ( )

2.中国睡眠研究会报告显示,中国成年人失眠发生率接近四成。不少人鸡鸣

而起,失眠成愁。(

)

√

×。“鸡鸣而起”形容勤奋不怠,刻苦自励。这里犯了望

文生义的错误。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

二、文化常识

蹠: 就是“盗跖”,又名柳下跖、柳展雄,在先秦古籍中被称为“盗跖”和“桀跖”,中国民间传说中春秋时期率领盗匪数千人的大盗。

【文言知识卡】

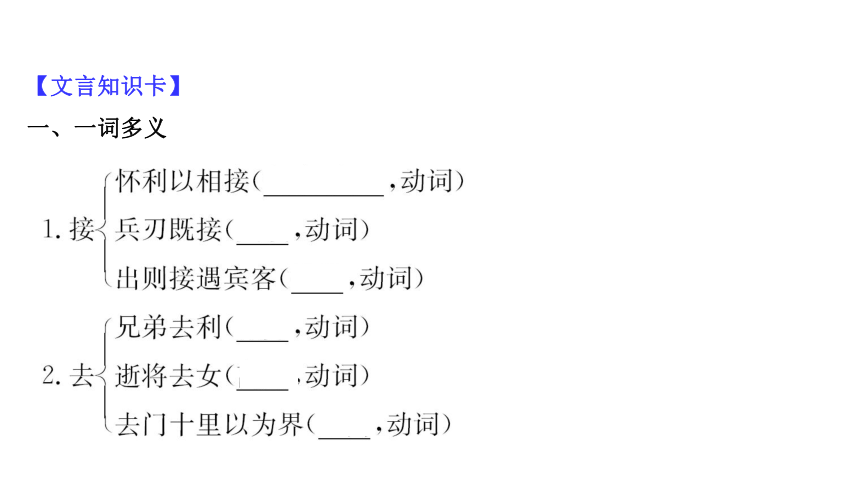

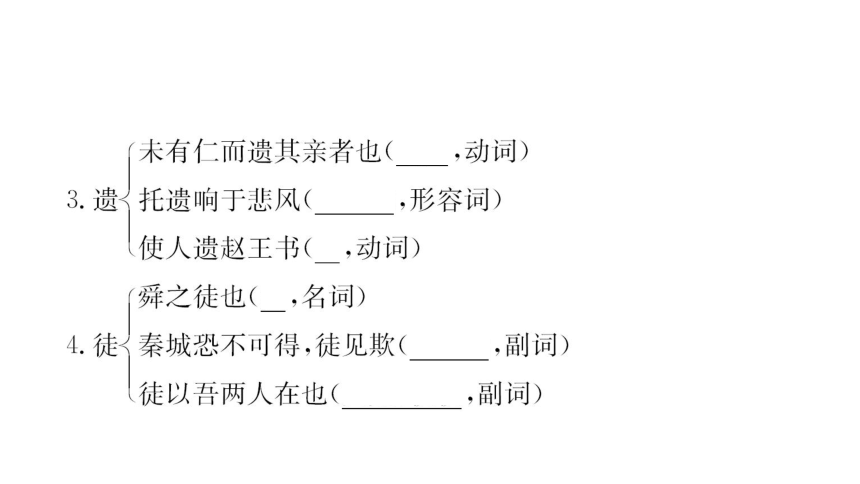

一、一词多义

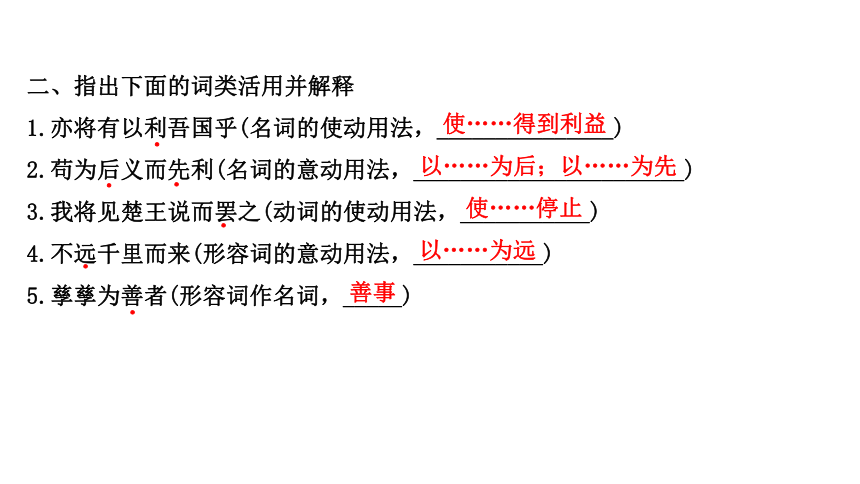

二、指出下面的词类活用并解释

1.亦将有以利吾国乎(名词的使动用法,_______________)

2.苟为后义而先利(名词的意动用法,_______________________)

3.我将见楚王说而罢之(动词的使动用法,___________)

4.不远千里而来(形容词的意动用法,___________)

5.孳孳为善者(形容词作名词,_____)

使……得到利益

以……为后;以……为先

使……停止

以……为远

善事

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

三、写出下列古今异义词的古义

利与善之间也

古义:___________

今义:中间

……的差别

﹒

﹒

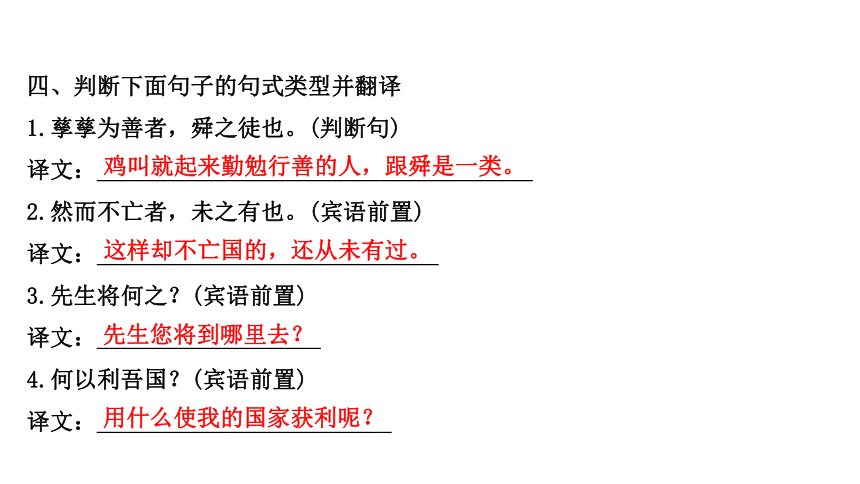

四、判断下面句子的句式类型并翻译

1.孳孳为善者,舜之徒也。(判断句)

译文:_____________________________________

2.然而不亡者,未之有也。(宾语前置)

译文:_____________________________

3.先生将何之?(宾语前置)

译文:___________________

4.何以利吾国?(宾语前置)

译文:_________________________

鸡叫就起来勤勉行善的人,跟舜是一类。

这样却不亡国的,还从未有过。

先生您将到哪里去?

用什么使我的国家获利呢?

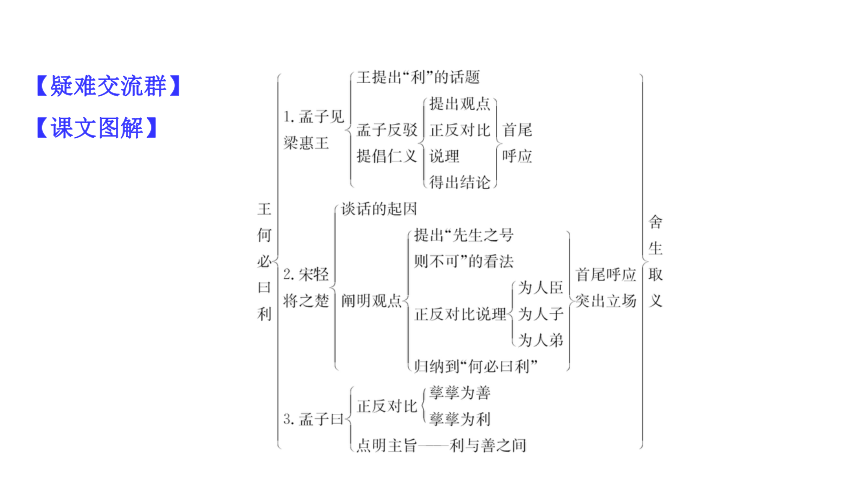

【疑难交流群】

【课文图解】

【研讨展示】

1. 唯利是图的价值观有何危害?请你结合文中的观点谈谈自己的看法。

【点拨】唯利是图这种价值观完全忽视了“义”的要求,把求利作为终极目标,为了追求“利”的最大化,必然会不择手段,这样就会使人丧失对道义的追求,不关爱、不体恤他人,如果人人如此,那么社会必将陷入无序状态,阻碍社会的正常发展。

2.孟子是如何阐述“利害”与“战争”“和平”之间的关系的?应该怎样评价孟子的这一思想主张?

【点拨】(1)关系:①在孟子看来,和平是很重要的,所以他也非常支持宋 制止战争、维护和平的行为。②但和平的前提是仁义,而不是利害关系。

如果用利害关系去换得一时的和平,早晚也会失去和平。因为基于利害关系的和平,实际上隐伏着很多不和平的因素,这就好比人与人之间都以利害关系相互对待,一旦因为利害关系发生冲突,必然导致争斗,失去稳定与和平。

相反,如果以仁义为前提赢得和平,则会保持长久的稳定与发展,不仅不会失去和平,而且还会使天下人心归服,安定统一。这是因为基于仁义的和平,使人与人之间都以仁义道德相互对待,没有根本的利害冲突,人人忠诚谦让,仁爱正义,不会有什么战争的危机。

(2)评价:从理论上说,孟子的这一思想主张是很有道理的,也是能够自圆其说的。但是从历史和现实的实践来看,无论是战争还是和平,既然有军事行动发生,就不可能没有利害关系在内,也不可能有纯粹为抽象的仁义道德而战的战争和纯粹为抽象的仁义道德而罢兵停战的和平出现,在孟子所处的战国时代,就更没有这种可能。

【备选要点】

孟子是如何运用对比和照应来增强说服力的?

【点拨】(1)孟子对梁惠王,开头说“王何必曰利?亦有仁义而已矣”,结尾回到同样的意思(只是具体说法有所变化),既形成了呼应,又突出了立场。中间先说“利”字当头的坏处,接着说推行仁义的好处,正反对比,使主旨更加鲜明。

(2)孟子对宋 ,开头说“先生之志则大矣,先生之号则不可”,结尾归结到

“何必曰利”,同样有形成呼应、突出立场的作用。而紧要处则细细道来:反

面的例子从“为人臣”“为人子”“为人弟”等各方面分说,正面的例子也从

“为人臣”“为人子”“为人弟”等各方面分说,十分晓畅。

(3)总之,孟子用鲜明的对比和照应,把应该何去何从的道理说得明快有力。

【思维升华】

学习了本文,你对孟子的义利观有什么认识?社会发展到今天,你觉得孟子义利观的意义何在?

【点拨】(1)孟子的义利观,实质上是价值观。义与利的关系实质上是道德价值与经济价值、社会正义与社会功利的关系。孟子所讲的“义”实质上是一种利,一种社会功利,国家的长远利益。孟子言义,反对利,但并非完全不言利,只是主张先义后利、以义统利、见利思义,反对后义而先利、见利忘义、放弃义而去追求物质利益。

(2)孟子的义利观形成于我国封建制度确立的初期,由于受到历史和阶级的局限,难免包含一些封建糟粕。但是孟子的“义”所要求的尊敬长辈、非有勿取、修养气节等,已成为中华民族的传统美德和珍贵的精神遗产,对今天仍然有积极意义。

【文本自测区】

一、阅读文中语段,完成1~3题。

孟子见梁惠王。王曰:“叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣!万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)亦将有以利吾国乎 ( )

(2)何以利吾家 ( )

(3)弑其君者,必千乘之家 ( )

(4)未有仁而遗其亲者也 ( )

【明确】(1)有……的手段 (2)卿大夫的采地食邑 (3)杀害 (4)遗弃

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.下列对原文有关语句的理解,不正确的一项是 ( )

A.在孟子拜见梁惠王时,梁惠王直言所谈之利,并不完全是切己私利,这从“利吾国”中可以看出。

B.孟子回答的“王何必曰利?亦有仁义而已矣”,因势利导顺应梁惠王的话题,说之以“仁义”之利。

C.因为梁惠王怀有谋利之心,孟子于是说以“仁义”之大利,用来消除梁惠王所贪图的眼前之小利。

D.孟子认为,讲“仁义”的人不会抛弃父母,不会不顾念自己的君王,因此,“仁义”足以立国。

【明确】选B。并不是因势利导顺应梁惠王的话题,而是首先否定了他的张口说“利”。

3.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?

译文:?_________________________________________________________

(2)苟为后义而先利,不夺不餍。

译文:?_________________________________________________________

【明确】(1)老人家,您不辞长途辛劳前来,将有使我国得到利益的手段吧?

(2)但如果以义为后、以利为先,那么大臣不杀掉国君而夺取他的全部财利,就不会感到满足。

二、阅读文中语段,完成4~6题。

宋 将之楚,孟子遇于石丘,曰:“先生将何之?”

曰:“吾闻秦、楚构兵,我将见楚王说而罢之。楚王不悦,我将见秦王说

而罢之。二王我将有所遇焉。”

曰:“轲也请无问其详,愿闻其指。说之将何如?”

曰:“我将言其不利也。”

曰:“先生之志则大矣,先生之号则不可。先生以利说秦、楚之王,秦、楚之王悦于利,以罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于利也。为人臣者怀利以事其君,为人子者怀利以事其父,为人弟者怀利以事其兄,是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。先生以仁义说秦、楚之王,秦、楚之王悦于仁义,而罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于仁义也。为人臣者怀仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。何必曰利?”

(《孟子·告子下》)

4.解释下列句子中加点的实词。

(1)吾闻秦、楚构兵 ( )

(2)二王我将有所遇焉 ( )

(3)愿闻其指 ( )

(4)怀利以相接 ( )

【明确】(1)交战 (2)投合 (3)意旨、意向 (4)交接、交往

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.下列对选项内容的理解,不正确的一项是 ( )

A.为了停止秦楚之间的战争,宋 准备向秦王或楚王进言,建议他们停止战

争。

B.宋 准备用利说服秦王或楚王,孟子认为这样会悦于小利也失于大利。

C.孟子运用了假设论证和对比论证反驳了宋 ,“君臣、父子、兄弟终去仁

义,怀利以相接”,国家必然灭亡。

D.孟子反对言利,并把这一点提高到了仁政方案能否实现的高度来认识。

【明确】选D。孟子反对一切从利的动机出发,反对先利而后义,并不反对言

利。

6.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)先生之志则大矣,先生之号则不可。

译文:________________________________________________________

(2)是三军之士乐罢而悦于仁义也。

译文: ________________________________________________________

【明确】(1)先生的志向是大的,但是先生打着利这一名号却不行。

(2)这会使三军之士乐于休兵而喜欢仁义。

【课内素材站】

以义为先,以义统利

孟子提倡义,反对利,其实质就是要求人们以“义”为先,以“义”统利,遵循社会道德规范、政治原则,反对见利忘义、放弃仁义去追求物质利益。

孟子对义利问题的关注,源于他对天下苍生命运的关怀。孟子把弘扬仁义置于私利之上,背后虽然摆脱不了君臣父子的传统观念,却可以启发我们省察唯利是图的社会价值观的弊害。

【话题延伸】

小人处事,于利合者为利,于利背者为害。君子处事,于义合者为利,于义背者为害。 ——清·金缨《格言联璧·处世类》

【品评】品德卑劣的人做事,以利益与自己相合者为利,以违背自己利益者为害。品德高尚的人做事,以道义与自己相合者为利,以违背道义者为害。

【课外人物志】

我愿把知识和能力全部贡献出来

他三十五年如一日行走太行,用科技力量打开百姓脱

贫致富之门;他埋头耕耘、无私奉献,直至生命最后一息。

他就是河北农业大学教授、全国优秀共产党员、“人民

楷模”国家荣誉称号获得者李保国。

“我见不得老百姓穷”

1958年,李保国出生于河北武邑县的一个农村家庭。1981年,李保国大学毕业后留校任教。上班仅十几天,他便和另外两名教授一起扎进太行山,搞起了山区开发研究。

李保国常说:“我是农村长大的,过去家里很穷,见不得老百姓穷。我是国家恢复高考后培养的第一届大学生,学农林专业,该用学到的知识为农民做点儿什么。”

当时的太行山,水灾旱灾频发,交通不便,2/3的地区年人均收入不足50元,十分贫困。李保国和课题组同事选择极度贫困的河北省邢台县浆水镇前南峪村作为开发试点,用愚公移山精神,跟石头山“较起了劲儿”。

前南峪村的荒山秃岭,经李保国和同事们十几年的开发治理,秃岭变成“山顶洋槐戴帽、山中果树缠腰、山底梯田抱脚”的景象,林木覆盖率达90.7%,植被覆盖率达94.6%。

为引领太行山百姓脱贫致富,李保国又全身心投入山区开发治理和经济林栽培技术研究,先后完成山区开发研究成果28项。他在太行山区推广林业技术36项,建立了太行山板栗集约栽培、优质无公害苹果栽培、绿色核桃栽培等技术体系,让140万亩荒山披绿,带领10万农民甩掉了“穷帽子”。

“不为名来、不为利去”

李保国在林业技术推广方面,有求必应,从未收过农民一分钱讲课费,从未拿过企业股份。李保国说:“只有不为名来、不为利去,一个心眼儿为百姓,农民才信你,才听你。”

30多年与农民朝夕相处,李保国与农民结下了深厚感情,学会了用农民的语言和他们交谈,传播新技术。朴实的农民也用自己特有的方式感谢李保国。

每逢正月到村里,农民都争相邀请李保国做客、吃饭。一次遭遇交通阻塞,李保国急着赶回去上课,村民甚至拆掉了自家院墙,为他“开路”。李保国说:“为了农民兄弟的真心实意,我愿把知识和能力全部贡献出来。”

无论何时何地,他对农民提出的各种问题,总是不厌其烦地耐心解答。对待慕名咨询的农民,他从来不慢待。“看到乡亲们渴求技术和知识的那种眼神,我真舍不得离开。”李保国永远牢记自己是共产党员,是农民的儿子,服务好农民是他的最大职责。

“把最新的知识教给学生”

“是共产党员,我就要为党负责;是教师,我就要为学生负责。”这是李保国的口头禅,也是他教学工作的真实写照。

李保国是知名教授,不管有多忙,他都坚持给本科生上课,先后有

1 000多名本科生听过他的课。有人劝他:“你光带研究生、搞科研就超工作量了,本科生的课麻烦,象征性地上几次,剩下的给年轻老师分分就行了。”他却依然坚持,说要从本科阶段开始引导,让学生热爱农林专业。

李保国竭尽心力培养德才兼备的合格人才。他采取以专业课带动素质教育、启发式加压推进专业课教育的举措,从表达、思维、实践等方面,着重培养学生的说、写、做能力,取得很好效果。

长期的科研工作,大量的科研成果,丰富的实践经验,李保国最了解学科的前沿、农村的需要、果农的期盼。他及时把科研成果和实践经验充实到教学中,把生产一线的信息及时更新在教材和授课中。“我要把最新的知识教给学生,使他们站在学科前沿。”无论是课题攻关还是下乡实习,李保国都与学生一同做试验课题、上山下园、住通铺,手把手、肩并肩,场景感人至深;许多学生在校期间就成绩骄人。

一枝一叶

总关情

文章中哪些细节让你感动?哪几句话最能激起你心底的波澜?画出来,与同学们交流一下吧。

三言两语

话主题

请以李保国为论据,写一段话论证“义利”这一话题。

作为大学教授、博士生导师,李保国本可守在书斋中,过着自己体面而优裕的生活。然而他的梦想却是“太行山的父老乡亲富起来了,我的事业才算成功”。他把实验室安在了山沟里,把论文写在了大地上。李保国严辨义利,砥身砺行,“不为钱来、不为利往”,让农民群众心服口服,愿意跟着一起干,无愧为“太行山上的新愚公”。

【语言梳理薄】

一、熟语积累及运用

1.不远千里:不以千里为远。形容不顾或不怕路途遥远。

2.鸡鸣而起:鸡一叫即起身做事。形容勤奋不怠,刻苦自励。

【运用】(判断下列加点词语运用的正误)

1.看到这么多工人居然不远千里前往雷神山医院建设工地参与建设,他十分感

动,写下了这首小诗。 ( )

2.中国睡眠研究会报告显示,中国成年人失眠发生率接近四成。不少人鸡鸣

而起,失眠成愁。(

)

√

×。“鸡鸣而起”形容勤奋不怠,刻苦自励。这里犯了望

文生义的错误。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

二、文化常识

蹠: 就是“盗跖”,又名柳下跖、柳展雄,在先秦古籍中被称为“盗跖”和“桀跖”,中国民间传说中春秋时期率领盗匪数千人的大盗。

【文言知识卡】

一、一词多义

二、指出下面的词类活用并解释

1.亦将有以利吾国乎(名词的使动用法,_______________)

2.苟为后义而先利(名词的意动用法,_______________________)

3.我将见楚王说而罢之(动词的使动用法,___________)

4.不远千里而来(形容词的意动用法,___________)

5.孳孳为善者(形容词作名词,_____)

使……得到利益

以……为后;以……为先

使……停止

以……为远

善事

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

三、写出下列古今异义词的古义

利与善之间也

古义:___________

今义:中间

……的差别

﹒

﹒

四、判断下面句子的句式类型并翻译

1.孳孳为善者,舜之徒也。(判断句)

译文:_____________________________________

2.然而不亡者,未之有也。(宾语前置)

译文:_____________________________

3.先生将何之?(宾语前置)

译文:___________________

4.何以利吾国?(宾语前置)

译文:_________________________

鸡叫就起来勤勉行善的人,跟舜是一类。

这样却不亡国的,还从未有过。

先生您将到哪里去?

用什么使我的国家获利呢?

【疑难交流群】

【课文图解】

【研讨展示】

1. 唯利是图的价值观有何危害?请你结合文中的观点谈谈自己的看法。

【点拨】唯利是图这种价值观完全忽视了“义”的要求,把求利作为终极目标,为了追求“利”的最大化,必然会不择手段,这样就会使人丧失对道义的追求,不关爱、不体恤他人,如果人人如此,那么社会必将陷入无序状态,阻碍社会的正常发展。

2.孟子是如何阐述“利害”与“战争”“和平”之间的关系的?应该怎样评价孟子的这一思想主张?

【点拨】(1)关系:①在孟子看来,和平是很重要的,所以他也非常支持宋 制止战争、维护和平的行为。②但和平的前提是仁义,而不是利害关系。

如果用利害关系去换得一时的和平,早晚也会失去和平。因为基于利害关系的和平,实际上隐伏着很多不和平的因素,这就好比人与人之间都以利害关系相互对待,一旦因为利害关系发生冲突,必然导致争斗,失去稳定与和平。

相反,如果以仁义为前提赢得和平,则会保持长久的稳定与发展,不仅不会失去和平,而且还会使天下人心归服,安定统一。这是因为基于仁义的和平,使人与人之间都以仁义道德相互对待,没有根本的利害冲突,人人忠诚谦让,仁爱正义,不会有什么战争的危机。

(2)评价:从理论上说,孟子的这一思想主张是很有道理的,也是能够自圆其说的。但是从历史和现实的实践来看,无论是战争还是和平,既然有军事行动发生,就不可能没有利害关系在内,也不可能有纯粹为抽象的仁义道德而战的战争和纯粹为抽象的仁义道德而罢兵停战的和平出现,在孟子所处的战国时代,就更没有这种可能。

【备选要点】

孟子是如何运用对比和照应来增强说服力的?

【点拨】(1)孟子对梁惠王,开头说“王何必曰利?亦有仁义而已矣”,结尾回到同样的意思(只是具体说法有所变化),既形成了呼应,又突出了立场。中间先说“利”字当头的坏处,接着说推行仁义的好处,正反对比,使主旨更加鲜明。

(2)孟子对宋 ,开头说“先生之志则大矣,先生之号则不可”,结尾归结到

“何必曰利”,同样有形成呼应、突出立场的作用。而紧要处则细细道来:反

面的例子从“为人臣”“为人子”“为人弟”等各方面分说,正面的例子也从

“为人臣”“为人子”“为人弟”等各方面分说,十分晓畅。

(3)总之,孟子用鲜明的对比和照应,把应该何去何从的道理说得明快有力。

【思维升华】

学习了本文,你对孟子的义利观有什么认识?社会发展到今天,你觉得孟子义利观的意义何在?

【点拨】(1)孟子的义利观,实质上是价值观。义与利的关系实质上是道德价值与经济价值、社会正义与社会功利的关系。孟子所讲的“义”实质上是一种利,一种社会功利,国家的长远利益。孟子言义,反对利,但并非完全不言利,只是主张先义后利、以义统利、见利思义,反对后义而先利、见利忘义、放弃义而去追求物质利益。

(2)孟子的义利观形成于我国封建制度确立的初期,由于受到历史和阶级的局限,难免包含一些封建糟粕。但是孟子的“义”所要求的尊敬长辈、非有勿取、修养气节等,已成为中华民族的传统美德和珍贵的精神遗产,对今天仍然有积极意义。

【文本自测区】

一、阅读文中语段,完成1~3题。

孟子见梁惠王。王曰:“叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣!万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)亦将有以利吾国乎 ( )

(2)何以利吾家 ( )

(3)弑其君者,必千乘之家 ( )

(4)未有仁而遗其亲者也 ( )

【明确】(1)有……的手段 (2)卿大夫的采地食邑 (3)杀害 (4)遗弃

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.下列对原文有关语句的理解,不正确的一项是 ( )

A.在孟子拜见梁惠王时,梁惠王直言所谈之利,并不完全是切己私利,这从“利吾国”中可以看出。

B.孟子回答的“王何必曰利?亦有仁义而已矣”,因势利导顺应梁惠王的话题,说之以“仁义”之利。

C.因为梁惠王怀有谋利之心,孟子于是说以“仁义”之大利,用来消除梁惠王所贪图的眼前之小利。

D.孟子认为,讲“仁义”的人不会抛弃父母,不会不顾念自己的君王,因此,“仁义”足以立国。

【明确】选B。并不是因势利导顺应梁惠王的话题,而是首先否定了他的张口说“利”。

3.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?

译文:?_________________________________________________________

(2)苟为后义而先利,不夺不餍。

译文:?_________________________________________________________

【明确】(1)老人家,您不辞长途辛劳前来,将有使我国得到利益的手段吧?

(2)但如果以义为后、以利为先,那么大臣不杀掉国君而夺取他的全部财利,就不会感到满足。

二、阅读文中语段,完成4~6题。

宋 将之楚,孟子遇于石丘,曰:“先生将何之?”

曰:“吾闻秦、楚构兵,我将见楚王说而罢之。楚王不悦,我将见秦王说

而罢之。二王我将有所遇焉。”

曰:“轲也请无问其详,愿闻其指。说之将何如?”

曰:“我将言其不利也。”

曰:“先生之志则大矣,先生之号则不可。先生以利说秦、楚之王,秦、楚之王悦于利,以罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于利也。为人臣者怀利以事其君,为人子者怀利以事其父,为人弟者怀利以事其兄,是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。先生以仁义说秦、楚之王,秦、楚之王悦于仁义,而罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于仁义也。为人臣者怀仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。何必曰利?”

(《孟子·告子下》)

4.解释下列句子中加点的实词。

(1)吾闻秦、楚构兵 ( )

(2)二王我将有所遇焉 ( )

(3)愿闻其指 ( )

(4)怀利以相接 ( )

【明确】(1)交战 (2)投合 (3)意旨、意向 (4)交接、交往

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.下列对选项内容的理解,不正确的一项是 ( )

A.为了停止秦楚之间的战争,宋 准备向秦王或楚王进言,建议他们停止战

争。

B.宋 准备用利说服秦王或楚王,孟子认为这样会悦于小利也失于大利。

C.孟子运用了假设论证和对比论证反驳了宋 ,“君臣、父子、兄弟终去仁

义,怀利以相接”,国家必然灭亡。

D.孟子反对言利,并把这一点提高到了仁政方案能否实现的高度来认识。

【明确】选D。孟子反对一切从利的动机出发,反对先利而后义,并不反对言

利。

6.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)先生之志则大矣,先生之号则不可。

译文:________________________________________________________

(2)是三军之士乐罢而悦于仁义也。

译文: ________________________________________________________

【明确】(1)先生的志向是大的,但是先生打着利这一名号却不行。

(2)这会使三军之士乐于休兵而喜欢仁义。

【课内素材站】

以义为先,以义统利

孟子提倡义,反对利,其实质就是要求人们以“义”为先,以“义”统利,遵循社会道德规范、政治原则,反对见利忘义、放弃仁义去追求物质利益。

孟子对义利问题的关注,源于他对天下苍生命运的关怀。孟子把弘扬仁义置于私利之上,背后虽然摆脱不了君臣父子的传统观念,却可以启发我们省察唯利是图的社会价值观的弊害。

【话题延伸】

小人处事,于利合者为利,于利背者为害。君子处事,于义合者为利,于义背者为害。 ——清·金缨《格言联璧·处世类》

【品评】品德卑劣的人做事,以利益与自己相合者为利,以违背自己利益者为害。品德高尚的人做事,以道义与自己相合者为利,以违背道义者为害。

【课外人物志】

我愿把知识和能力全部贡献出来

他三十五年如一日行走太行,用科技力量打开百姓脱

贫致富之门;他埋头耕耘、无私奉献,直至生命最后一息。

他就是河北农业大学教授、全国优秀共产党员、“人民

楷模”国家荣誉称号获得者李保国。

“我见不得老百姓穷”

1958年,李保国出生于河北武邑县的一个农村家庭。1981年,李保国大学毕业后留校任教。上班仅十几天,他便和另外两名教授一起扎进太行山,搞起了山区开发研究。

李保国常说:“我是农村长大的,过去家里很穷,见不得老百姓穷。我是国家恢复高考后培养的第一届大学生,学农林专业,该用学到的知识为农民做点儿什么。”

当时的太行山,水灾旱灾频发,交通不便,2/3的地区年人均收入不足50元,十分贫困。李保国和课题组同事选择极度贫困的河北省邢台县浆水镇前南峪村作为开发试点,用愚公移山精神,跟石头山“较起了劲儿”。

前南峪村的荒山秃岭,经李保国和同事们十几年的开发治理,秃岭变成“山顶洋槐戴帽、山中果树缠腰、山底梯田抱脚”的景象,林木覆盖率达90.7%,植被覆盖率达94.6%。

为引领太行山百姓脱贫致富,李保国又全身心投入山区开发治理和经济林栽培技术研究,先后完成山区开发研究成果28项。他在太行山区推广林业技术36项,建立了太行山板栗集约栽培、优质无公害苹果栽培、绿色核桃栽培等技术体系,让140万亩荒山披绿,带领10万农民甩掉了“穷帽子”。

“不为名来、不为利去”

李保国在林业技术推广方面,有求必应,从未收过农民一分钱讲课费,从未拿过企业股份。李保国说:“只有不为名来、不为利去,一个心眼儿为百姓,农民才信你,才听你。”

30多年与农民朝夕相处,李保国与农民结下了深厚感情,学会了用农民的语言和他们交谈,传播新技术。朴实的农民也用自己特有的方式感谢李保国。

每逢正月到村里,农民都争相邀请李保国做客、吃饭。一次遭遇交通阻塞,李保国急着赶回去上课,村民甚至拆掉了自家院墙,为他“开路”。李保国说:“为了农民兄弟的真心实意,我愿把知识和能力全部贡献出来。”

无论何时何地,他对农民提出的各种问题,总是不厌其烦地耐心解答。对待慕名咨询的农民,他从来不慢待。“看到乡亲们渴求技术和知识的那种眼神,我真舍不得离开。”李保国永远牢记自己是共产党员,是农民的儿子,服务好农民是他的最大职责。

“把最新的知识教给学生”

“是共产党员,我就要为党负责;是教师,我就要为学生负责。”这是李保国的口头禅,也是他教学工作的真实写照。

李保国是知名教授,不管有多忙,他都坚持给本科生上课,先后有

1 000多名本科生听过他的课。有人劝他:“你光带研究生、搞科研就超工作量了,本科生的课麻烦,象征性地上几次,剩下的给年轻老师分分就行了。”他却依然坚持,说要从本科阶段开始引导,让学生热爱农林专业。

李保国竭尽心力培养德才兼备的合格人才。他采取以专业课带动素质教育、启发式加压推进专业课教育的举措,从表达、思维、实践等方面,着重培养学生的说、写、做能力,取得很好效果。

长期的科研工作,大量的科研成果,丰富的实践经验,李保国最了解学科的前沿、农村的需要、果农的期盼。他及时把科研成果和实践经验充实到教学中,把生产一线的信息及时更新在教材和授课中。“我要把最新的知识教给学生,使他们站在学科前沿。”无论是课题攻关还是下乡实习,李保国都与学生一同做试验课题、上山下园、住通铺,手把手、肩并肩,场景感人至深;许多学生在校期间就成绩骄人。

一枝一叶

总关情

文章中哪些细节让你感动?哪几句话最能激起你心底的波澜?画出来,与同学们交流一下吧。

三言两语

话主题

请以李保国为论据,写一段话论证“义利”这一话题。

作为大学教授、博士生导师,李保国本可守在书斋中,过着自己体面而优裕的生活。然而他的梦想却是“太行山的父老乡亲富起来了,我的事业才算成功”。他把实验室安在了山沟里,把论文写在了大地上。李保国严辨义利,砥身砺行,“不为钱来、不为利往”,让农民群众心服口服,愿意跟着一起干,无愧为“太行山上的新愚公”。

同课章节目录