2020-2021学年高二语文人教版选修先秦诸子选读第四单元《 有无相生》课件(38张PPT) (1)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高二语文人教版选修先秦诸子选读第四单元《 有无相生》课件(38张PPT) (1) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 391.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 15:38:25 | ||

图片预览

文档简介

有 无 相 生

【语言梳理薄】

一、熟语积累及运用

1.以德报怨:用恩惠回报别人的怨恨。

2.千里之行,始于足下:很遥远的行程,是从脚下那一小步走出来的。比喻事情的成功都是从小到大逐渐积累起来的。

【运用】(判断下列加点词语运用的正误)

1.如果国与国之间都认为以德报怨是最好的相处之道,那么人类的文化将要承

担极大的重任,因为人类的基因是帮不上多少忙的。 ( )

2.近日,全球智能共享单车摩拜单车携手联合国环境署等权威机构发起世界骑

行日,鼓励人们千里之行,始于足下,用骑行改变世界。

( )

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

√

×。“千里之行,始于足下”用在这里望文生义。

二、名句填空

1.《老子》“ ____________,____________”表明有和没有、困难和简单并

不是直接对立的。?

2. “____________,____________”表明容易的事、小事积累多了就会发生

量变。?

3.老子用高台起于一筐土做比喻,得出了“____________,____________”

的结论。?

答案:1.有无相生 难易相成 2.天下难事必作于易 天下大事必作于细

3.九层之台 起于累土

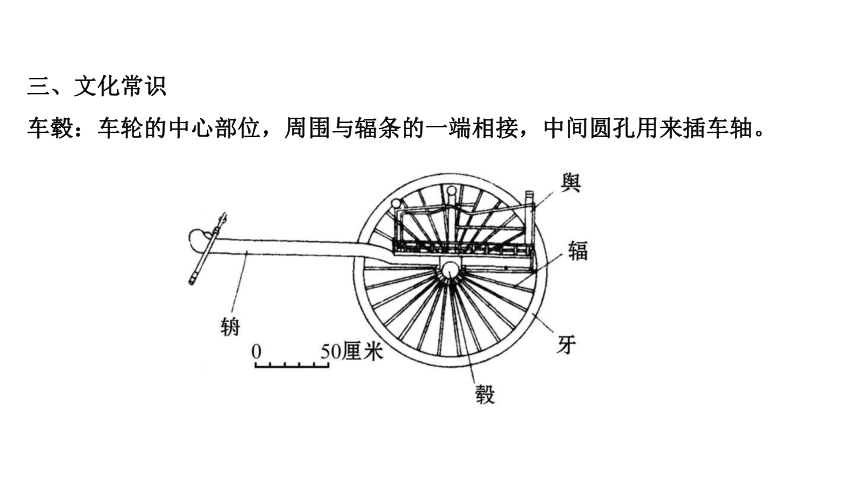

三、文化常识

车毂:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间圆孔用来插车轴。

【文言知识卡】

一、通假字

1.自见者不明 (“___”同“___”)

2.死而不亡者寿 (“___”通“___”,_____)

见

现

亡

妄

荒谬

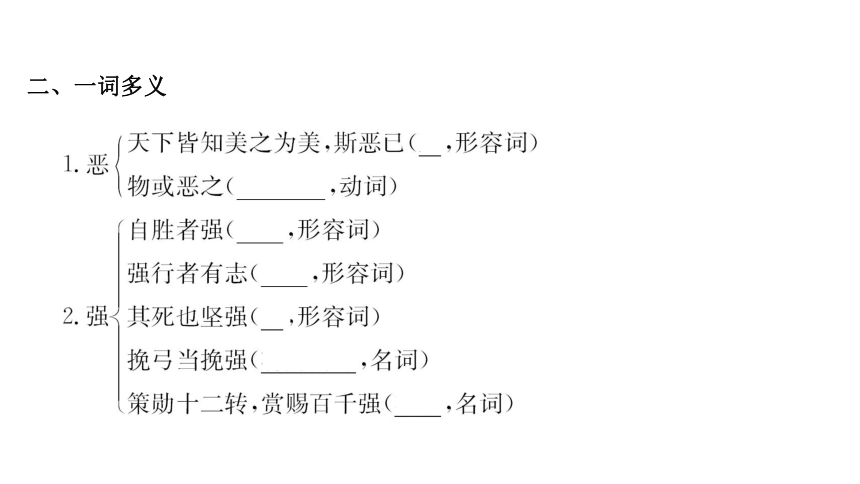

二、一词多义

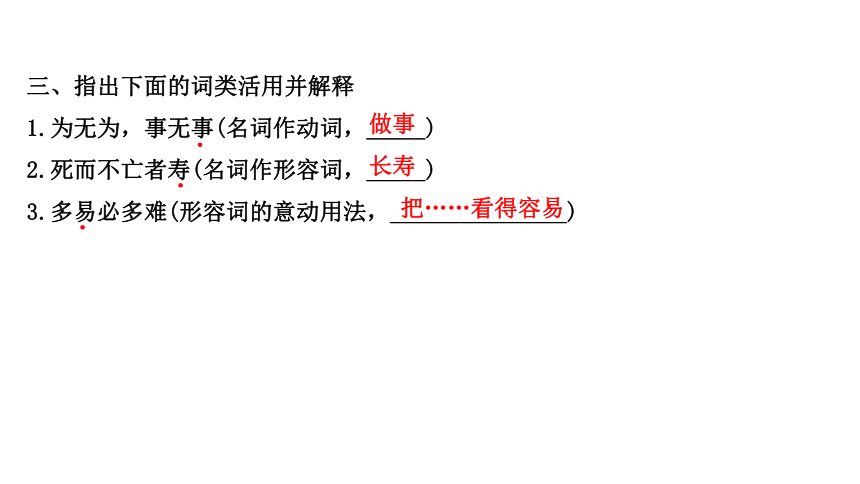

三、指出下面的词类活用并解释

1.为无为,事无事(名词作动词,_____)

2.死而不亡者寿(名词作形容词,_____)

3.多易必多难(形容词的意动用法,_______________)

﹒

﹒

﹒

做事

长寿

把……看得容易

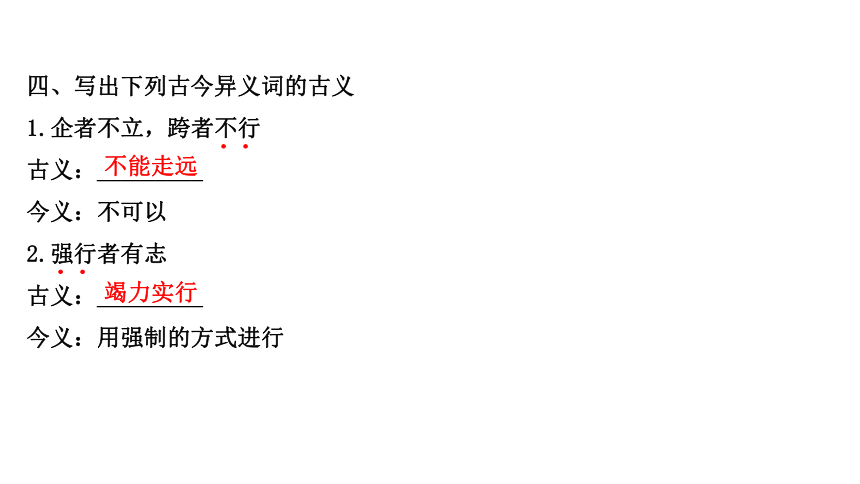

四、写出下列古今异义词的古义

1.企者不立,跨者不行

古义:_________

今义:不可以

2.强行者有志

古义:_________

今义:用强制的方式进行

﹒

﹒

﹒

﹒

不能走远

竭力实行

五、判断下面句子的句式类型并翻译

1.知人者智,自知者明。(宾语前置)

译文:_____________________________________

2.图难于其易。(状语后置)

译文:_____________________________

了解别人的人聪明,了解自己的人圣明。

从难事的容易处入手来解决它。

【疑难交流群】

【课文图解】

【研讨展示】

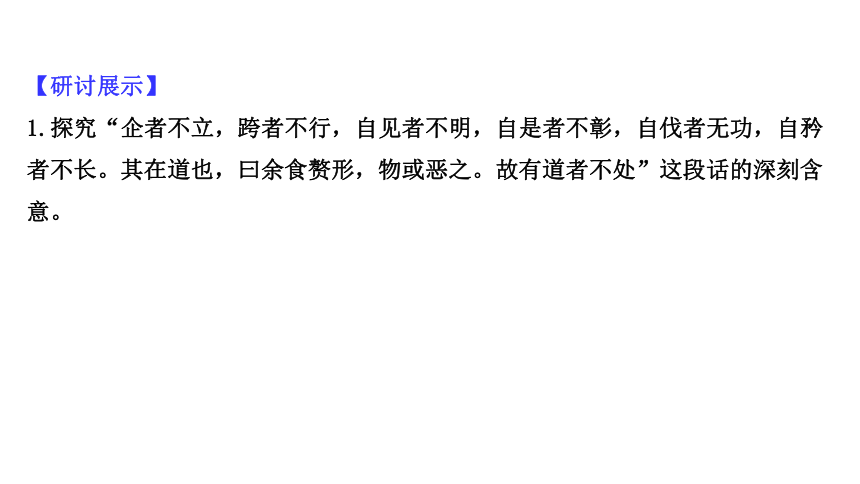

1.探究“企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘形,物或恶之。故有道者不处”这段话的深刻含意。

【点拨】在此,老子以辩证的观点告诫人们应如何修身养性。老子用“企者不立,跨者不行”的现象做比喻,说明“自见”“自是”“自伐”“自矜”的后果都是不好的,不足取的。这些轻浮、急躁的举动都是反自然的,虽然在短期内可以收到预期效果,但那是不能持久的。急躁冒进,自我炫耀,反而达不到自己的目的。个人修身是这样,那么为政呢?也应该这样,即“自见者不明”“自是者不彰”“自伐者无功”“自矜者不长”。这些表现及其结果往往是对立的、相互矛盾的。反过来,当然要提倡自谦、自省、自警。可见,老子一而再、再而三地强调以退为进的处世哲学,主张“无为而治”的为政之道。

2.这些选文在语言表达和道理阐释方面有哪些鲜明的特点?

【点拨】(1)行文凝练畅达,采用大量的韵语。排比和对偶,像诗,也像歌谣,语言简短精练又充满哲理,是格言。

(2)设喻生动、形象,使抽象的道理浅显易懂。如,选文第2则以“车”“器”“室”设喻,形象阐明了对一切事物起决定作用的是“无”的道理;选文第6则以“合抱之木”“九层之台”“千里之行”设喻,形象阐明了任何事情都要从开头积累才能成功的道理;选文第7则以“人”“草木”设喻,形象阐明了守弱则强的道理。

【备选要点】

文章告诉我们哪些为人处世的道理?

【点拨】

【思维升华】

《老子》的说理给你怎样的感觉?他的思维有何独到之处?请小组交流一下。

【点拨】春秋战国时代,在文学思想、学术等方面确实是一个开放的时代,诸子百家纷纷著书立说,他们的作品及思想每每风神独具,美不胜收。而老子给人的感觉是,他是一位低头沉思的哲人,他的话不多,却总是那么新颖独特,别开生面。

在观察社会和人生的时候,老子有一大特点,是擅长逆向思维,所谓逆向思维是跟顺向思维相对而言的。顺向思维是顺着习惯性的路线去思考,逆向思维则是循着跟习惯性路线相反的方向去思考。所以逆向思维常常意味着对传统思维定式的超越,具有意想不到的开创性。所以老子的思想独特而深刻,往往语出惊人,发人深省。

【文本自测区】

一、阅读文中语段,完成1、2题。

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。 (《老子》第二章)

三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。 (《老子》第十一章)

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘形,物或恶之。故有道者不处。 (《老子》第二十四章)

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。 (《老子》第三十三章)

1.下列对文段内容的理解和分析不正确的一项是 ( )

A.老子把很多社会人生现象提炼为一系列的对立项,认为这些对立因素都是相反相成的。

B.自以为是的人,虽是要彰显自己,却往往不能彰显自己;自我夸耀的人,虽是显示自己的功劳,却往往不被认为有功或者不能成就大功。

C.老子认为“自知”比“知人”更加重要,“胜人”比“自胜”更加难得。

D.人们做事常常是在将要成功的时候却失败了。假如将要完成的时候像开始的时候一样谨慎,就不会败坏事情了。

【明确】选C。应为:“自胜”比“胜人”更加难得。

2.上面的文段从哪两个方面给我们以思想启迪?试简要概括。

【明确】(1)认识世界:对立统一,相辅相成,相互依存;

(2)认识自己:不自以为是,有自知之明。

二、阅读文中语段,完成3、4题。

为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德,图难于其易,为大于其细。天下难事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

(《老子》第六十三章)

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

(《老子》第六十四章)

人之生也柔弱,其死也坚强。草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则灭,木强则折。强大处下,柔弱处上。

(《老子》第七十六章)

3.下列关于选文内容分析不正确的一项是 ( )

A.老子认为,天下大事都得自于小事,没有“小”,就没有“大”,善于做好小事,就能够成为真正的圣人、伟人。

B.“防微杜渐”“防患于未然”是老子重要的处事方法,他要求做事要有预见,要及时处理好事件,不要等到出了问题再去想办法处理它。

C.老子对社会与人生有着深刻的洞察。他认为世界的东西,凡是坚强的都是死的一类,凡是柔弱的都是生的一类。因此,他认为人不可逞强斗胜,而应柔顺谦虚。

D.老子的语言巧用修辞,哲理深刻奇警,如“九层之台,起于累土。千里之行,始于足下”运用比喻、夸张的手法,阐述了积累的重要意义。

【解析】选D。D项中无夸张手法。

4.“九层之台,起于累土。千里之行,始于足下”说明了什么道理?

答:__________________________________________________________

__________________________________________________________

参考答案:老子用非常形象的比喻说明了这样一个道理:任何事物的成功或远大目标的实现都是从眼前的具体、细小的事情逐步积累发展起来的。

【课内素材站】

以退为进,取得成功

老子主张“强大处下,柔弱处上”,体现了老子“以退为进”的处世智慧。它启发我们要善于隐藏自己的优势或者强项,不要一味地逞强好胜,这样才能更好地保全自己,使自己更持久,更有韧性,从而积聚力量以取得最后的成功。

【话题延伸】

1.知进退存亡,而不失其正者,其唯圣人乎。 ——《易经》

【品评】知道前进和后退、生存和灭亡而又不失掉正确原则的人,这种人可称作圣人。

2.将欲歙之,必固张之。 ——《老子》

【品评】要想夺取些什么,得暂且先给些什么。指先付出代价以诱使对方放松警惕,然后找机会夺取。

【课外人物志】

探索星空不停歇

——“人民科学家”叶培建

他是我国嫦娥系列月球探测器研制团队的“大专家”,是无数年轻人心中的“主心骨”。从“资源二号”到“嫦娥一号”,从圆梦月球到逐梦火星,有他在,“发射不紧张、队员吃得香”。为中国航天事业尤其是空间事业兢兢业业奉献50余年,一生矢志“为人民服务、做人民的科学家”。他,就是此次被授予“人民科学家”国家荣誉称号的中国空间技术研究院技术顾问、中国科学院院士叶培建。

“我们需要做一些‘冒险的事情’,真正去开拓、去创新”

1月3日,中国人自主研制的嫦娥四号探测器稳稳地降落在月球背面的冯·卡门撞击坑,中国代表全人类首次揭开了古老月背的神秘面纱……

在嫦娥四号成功落月的当天,一张照片在网上火了:嫦娥四号成功落月的那一刻,74岁的叶培建静静走到嫦娥四号探测器项目执行总监张熇的身后,对她表示祝贺和鼓励;而作为与叶培建共事多年、亦师亦友的张熇,此刻再也无法掩饰住内心的激动,流下了幸福的泪水……两代“嫦娥人”的手紧紧握在了一起!

“我们一起经历了那么多,以后要走的路还很长!”叶培建深有感触地说。

诚然,从嫦娥一号艰难立项,到嫦娥四号究竟去哪儿?叶培建的探月之路,走得并不容易。

嫦娥一号时,研制经费有限,叶培建和同事们一起,把一分钱掰成两半花,精打细算地铺就中国第一台月球探测器的“奔月”之路。

嫦娥四号时,鉴于嫦娥三号成功落月,有人认为我们应该见好就收,为了稳妥起见,还是应该把探测器落在月球正面,叶培建则极力主张到月球背面去。

“对于技术的进步和人类探月事业的发展,我们需要做一些‘冒险的事情’,真正去开拓、去创新,开辟新的天地。”叶培建说。

思想有多远,才能走多远。就这样,中国的“奔月之梦”在叶培建和同事们的不懈努力下,完成了举世瞩目的圆梦之旅,书写了人类探月史上崭新的一页。

“要用‘航天梦’来托举‘中国梦’”

伟大事业都始于梦想、基于创新、成于实干。

曾有人质疑,为何要花如此大的代价和精力去探索月球和火星以及更深远的宇宙?

对此,叶培建总是抱有自己的态度:“人类在地球、太阳系都是很渺小的,不走出去,我们注定难以为继。月球是全人类的,但谁开发谁利用,我们今天不去,以后可能想去都难。”

过去,国家在一穷二白、比较落后的情况下,是几年一颗卫星。现如今一年几十颗卫星,让中国人有了更多仰望星空的能力。实践证明,只有创新才能让我们的国家发展得更快、更好。

“过去我总说,‘要做个可怕的人’,就是要让困难怕你。”叶培建认为,航天是一项“差一点点就成功、差一点点就失败”的事业,面对困难就要迎难而上、越挫越勇。当前,我们的国家面临更严峻的形势、更复杂的变化,我们要发展,就必须要靠创新,必须要技术上更强大。

中国探月工程的论证报告提出,到2020年前完成探月工程“绕、落、回”三步走计划。叶培建告诉记者,2020年,我们计划中的嫦娥五号将完成采样返回;紧接着,对火星的探测也将拉开帷幕……

“火星探测是我国真正意义上的第一次行星探测,第一次火星任务将会把三件事情一次做成:首先将探测器发射到火星,对火星进行全球观测;其次降落在火星;同时火星车要开出来,在火星上巡视勘测。这将是全世界首次在一次火星探测任务中完成上述三个目标,在工程实现上是很大的创新,中国现在就是要做别人没有做的事情。”叶培建说。

“一个伟大的中国,一个强大的社会主义国家,必然方方面面都要强,要用‘航天梦’来托举‘中国梦’。”叶培建说,随着月球采样返回、火星探测、建设空间站等任务的完成,我们建设航天强国、科技强国的目标一定会实现。

“只有把今后的事情做好,把队伍带好,才能够对得起这个称号”

“亲爱的叶培建爷爷:得知您被授予‘人民科学家’国家荣誉称号,我们杭州市崇文实验学校的全体‘小海燕’要向您致以少先队员最崇高的敬意:敬礼!祝贺您,叶爷爷!”

被授予“人民科学家”国家荣誉称号后,叶培建收到一封杭州小学生写给他的信。

在不少大学校园的讲台上,在很多小学校园的课堂里,人们总能见到这位年过七旬的叶院士。

“我的这份成绩是人民给的,我是人民的科学家,也必然发自内心地感谢人民。”叶培建总是告诫自己,永远做人民的一分子,继续努力为人民服务。

虽然已经75岁了,叶培建仍称自己“身体还可以”“还有很多事情要做”。

“我只是千千万万个中国航天人的代表之一,只有把今后的事情做好,把队伍带好,才能够对得起这个称号,无愧于人民。”叶培建说。

一枝一叶

总关情

文章中哪些细节让你感动?哪几句话最能激起你心底的波澜?画出来,与同学们交流一下吧。

三言两语

话主题

请以叶培建为论据,写一段话论证“托举”这一话题。

伟大事业都始于梦想、基于创新、成于实干。他是我国嫦娥系列月球探测器研制团队的“大专家”,是无数年轻人心中的“主心骨”。从“资源二号”到“嫦娥一号”,从圆梦月球到逐梦火星,用“航天梦”来托举“中国梦”。他,就是此次被授予“人民科学家”国家荣誉称号的中国空间技术研究院技术顾问、中国科学院院士叶培建。思想有多远,才能走多远。中国的“奔月之梦”在叶培建和同事们的不懈努力下,完成了举世瞩目的圆梦之旅,书写了人类探月史上崭新的一页。

【语言梳理薄】

一、熟语积累及运用

1.以德报怨:用恩惠回报别人的怨恨。

2.千里之行,始于足下:很遥远的行程,是从脚下那一小步走出来的。比喻事情的成功都是从小到大逐渐积累起来的。

【运用】(判断下列加点词语运用的正误)

1.如果国与国之间都认为以德报怨是最好的相处之道,那么人类的文化将要承

担极大的重任,因为人类的基因是帮不上多少忙的。 ( )

2.近日,全球智能共享单车摩拜单车携手联合国环境署等权威机构发起世界骑

行日,鼓励人们千里之行,始于足下,用骑行改变世界。

( )

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

√

×。“千里之行,始于足下”用在这里望文生义。

二、名句填空

1.《老子》“ ____________,____________”表明有和没有、困难和简单并

不是直接对立的。?

2. “____________,____________”表明容易的事、小事积累多了就会发生

量变。?

3.老子用高台起于一筐土做比喻,得出了“____________,____________”

的结论。?

答案:1.有无相生 难易相成 2.天下难事必作于易 天下大事必作于细

3.九层之台 起于累土

三、文化常识

车毂:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间圆孔用来插车轴。

【文言知识卡】

一、通假字

1.自见者不明 (“___”同“___”)

2.死而不亡者寿 (“___”通“___”,_____)

见

现

亡

妄

荒谬

二、一词多义

三、指出下面的词类活用并解释

1.为无为,事无事(名词作动词,_____)

2.死而不亡者寿(名词作形容词,_____)

3.多易必多难(形容词的意动用法,_______________)

﹒

﹒

﹒

做事

长寿

把……看得容易

四、写出下列古今异义词的古义

1.企者不立,跨者不行

古义:_________

今义:不可以

2.强行者有志

古义:_________

今义:用强制的方式进行

﹒

﹒

﹒

﹒

不能走远

竭力实行

五、判断下面句子的句式类型并翻译

1.知人者智,自知者明。(宾语前置)

译文:_____________________________________

2.图难于其易。(状语后置)

译文:_____________________________

了解别人的人聪明,了解自己的人圣明。

从难事的容易处入手来解决它。

【疑难交流群】

【课文图解】

【研讨展示】

1.探究“企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘形,物或恶之。故有道者不处”这段话的深刻含意。

【点拨】在此,老子以辩证的观点告诫人们应如何修身养性。老子用“企者不立,跨者不行”的现象做比喻,说明“自见”“自是”“自伐”“自矜”的后果都是不好的,不足取的。这些轻浮、急躁的举动都是反自然的,虽然在短期内可以收到预期效果,但那是不能持久的。急躁冒进,自我炫耀,反而达不到自己的目的。个人修身是这样,那么为政呢?也应该这样,即“自见者不明”“自是者不彰”“自伐者无功”“自矜者不长”。这些表现及其结果往往是对立的、相互矛盾的。反过来,当然要提倡自谦、自省、自警。可见,老子一而再、再而三地强调以退为进的处世哲学,主张“无为而治”的为政之道。

2.这些选文在语言表达和道理阐释方面有哪些鲜明的特点?

【点拨】(1)行文凝练畅达,采用大量的韵语。排比和对偶,像诗,也像歌谣,语言简短精练又充满哲理,是格言。

(2)设喻生动、形象,使抽象的道理浅显易懂。如,选文第2则以“车”“器”“室”设喻,形象阐明了对一切事物起决定作用的是“无”的道理;选文第6则以“合抱之木”“九层之台”“千里之行”设喻,形象阐明了任何事情都要从开头积累才能成功的道理;选文第7则以“人”“草木”设喻,形象阐明了守弱则强的道理。

【备选要点】

文章告诉我们哪些为人处世的道理?

【点拨】

【思维升华】

《老子》的说理给你怎样的感觉?他的思维有何独到之处?请小组交流一下。

【点拨】春秋战国时代,在文学思想、学术等方面确实是一个开放的时代,诸子百家纷纷著书立说,他们的作品及思想每每风神独具,美不胜收。而老子给人的感觉是,他是一位低头沉思的哲人,他的话不多,却总是那么新颖独特,别开生面。

在观察社会和人生的时候,老子有一大特点,是擅长逆向思维,所谓逆向思维是跟顺向思维相对而言的。顺向思维是顺着习惯性的路线去思考,逆向思维则是循着跟习惯性路线相反的方向去思考。所以逆向思维常常意味着对传统思维定式的超越,具有意想不到的开创性。所以老子的思想独特而深刻,往往语出惊人,发人深省。

【文本自测区】

一、阅读文中语段,完成1、2题。

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。 (《老子》第二章)

三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。 (《老子》第十一章)

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘形,物或恶之。故有道者不处。 (《老子》第二十四章)

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。 (《老子》第三十三章)

1.下列对文段内容的理解和分析不正确的一项是 ( )

A.老子把很多社会人生现象提炼为一系列的对立项,认为这些对立因素都是相反相成的。

B.自以为是的人,虽是要彰显自己,却往往不能彰显自己;自我夸耀的人,虽是显示自己的功劳,却往往不被认为有功或者不能成就大功。

C.老子认为“自知”比“知人”更加重要,“胜人”比“自胜”更加难得。

D.人们做事常常是在将要成功的时候却失败了。假如将要完成的时候像开始的时候一样谨慎,就不会败坏事情了。

【明确】选C。应为:“自胜”比“胜人”更加难得。

2.上面的文段从哪两个方面给我们以思想启迪?试简要概括。

【明确】(1)认识世界:对立统一,相辅相成,相互依存;

(2)认识自己:不自以为是,有自知之明。

二、阅读文中语段,完成3、4题。

为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德,图难于其易,为大于其细。天下难事必作于易,天下大事必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

(《老子》第六十三章)

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

(《老子》第六十四章)

人之生也柔弱,其死也坚强。草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则灭,木强则折。强大处下,柔弱处上。

(《老子》第七十六章)

3.下列关于选文内容分析不正确的一项是 ( )

A.老子认为,天下大事都得自于小事,没有“小”,就没有“大”,善于做好小事,就能够成为真正的圣人、伟人。

B.“防微杜渐”“防患于未然”是老子重要的处事方法,他要求做事要有预见,要及时处理好事件,不要等到出了问题再去想办法处理它。

C.老子对社会与人生有着深刻的洞察。他认为世界的东西,凡是坚强的都是死的一类,凡是柔弱的都是生的一类。因此,他认为人不可逞强斗胜,而应柔顺谦虚。

D.老子的语言巧用修辞,哲理深刻奇警,如“九层之台,起于累土。千里之行,始于足下”运用比喻、夸张的手法,阐述了积累的重要意义。

【解析】选D。D项中无夸张手法。

4.“九层之台,起于累土。千里之行,始于足下”说明了什么道理?

答:__________________________________________________________

__________________________________________________________

参考答案:老子用非常形象的比喻说明了这样一个道理:任何事物的成功或远大目标的实现都是从眼前的具体、细小的事情逐步积累发展起来的。

【课内素材站】

以退为进,取得成功

老子主张“强大处下,柔弱处上”,体现了老子“以退为进”的处世智慧。它启发我们要善于隐藏自己的优势或者强项,不要一味地逞强好胜,这样才能更好地保全自己,使自己更持久,更有韧性,从而积聚力量以取得最后的成功。

【话题延伸】

1.知进退存亡,而不失其正者,其唯圣人乎。 ——《易经》

【品评】知道前进和后退、生存和灭亡而又不失掉正确原则的人,这种人可称作圣人。

2.将欲歙之,必固张之。 ——《老子》

【品评】要想夺取些什么,得暂且先给些什么。指先付出代价以诱使对方放松警惕,然后找机会夺取。

【课外人物志】

探索星空不停歇

——“人民科学家”叶培建

他是我国嫦娥系列月球探测器研制团队的“大专家”,是无数年轻人心中的“主心骨”。从“资源二号”到“嫦娥一号”,从圆梦月球到逐梦火星,有他在,“发射不紧张、队员吃得香”。为中国航天事业尤其是空间事业兢兢业业奉献50余年,一生矢志“为人民服务、做人民的科学家”。他,就是此次被授予“人民科学家”国家荣誉称号的中国空间技术研究院技术顾问、中国科学院院士叶培建。

“我们需要做一些‘冒险的事情’,真正去开拓、去创新”

1月3日,中国人自主研制的嫦娥四号探测器稳稳地降落在月球背面的冯·卡门撞击坑,中国代表全人类首次揭开了古老月背的神秘面纱……

在嫦娥四号成功落月的当天,一张照片在网上火了:嫦娥四号成功落月的那一刻,74岁的叶培建静静走到嫦娥四号探测器项目执行总监张熇的身后,对她表示祝贺和鼓励;而作为与叶培建共事多年、亦师亦友的张熇,此刻再也无法掩饰住内心的激动,流下了幸福的泪水……两代“嫦娥人”的手紧紧握在了一起!

“我们一起经历了那么多,以后要走的路还很长!”叶培建深有感触地说。

诚然,从嫦娥一号艰难立项,到嫦娥四号究竟去哪儿?叶培建的探月之路,走得并不容易。

嫦娥一号时,研制经费有限,叶培建和同事们一起,把一分钱掰成两半花,精打细算地铺就中国第一台月球探测器的“奔月”之路。

嫦娥四号时,鉴于嫦娥三号成功落月,有人认为我们应该见好就收,为了稳妥起见,还是应该把探测器落在月球正面,叶培建则极力主张到月球背面去。

“对于技术的进步和人类探月事业的发展,我们需要做一些‘冒险的事情’,真正去开拓、去创新,开辟新的天地。”叶培建说。

思想有多远,才能走多远。就这样,中国的“奔月之梦”在叶培建和同事们的不懈努力下,完成了举世瞩目的圆梦之旅,书写了人类探月史上崭新的一页。

“要用‘航天梦’来托举‘中国梦’”

伟大事业都始于梦想、基于创新、成于实干。

曾有人质疑,为何要花如此大的代价和精力去探索月球和火星以及更深远的宇宙?

对此,叶培建总是抱有自己的态度:“人类在地球、太阳系都是很渺小的,不走出去,我们注定难以为继。月球是全人类的,但谁开发谁利用,我们今天不去,以后可能想去都难。”

过去,国家在一穷二白、比较落后的情况下,是几年一颗卫星。现如今一年几十颗卫星,让中国人有了更多仰望星空的能力。实践证明,只有创新才能让我们的国家发展得更快、更好。

“过去我总说,‘要做个可怕的人’,就是要让困难怕你。”叶培建认为,航天是一项“差一点点就成功、差一点点就失败”的事业,面对困难就要迎难而上、越挫越勇。当前,我们的国家面临更严峻的形势、更复杂的变化,我们要发展,就必须要靠创新,必须要技术上更强大。

中国探月工程的论证报告提出,到2020年前完成探月工程“绕、落、回”三步走计划。叶培建告诉记者,2020年,我们计划中的嫦娥五号将完成采样返回;紧接着,对火星的探测也将拉开帷幕……

“火星探测是我国真正意义上的第一次行星探测,第一次火星任务将会把三件事情一次做成:首先将探测器发射到火星,对火星进行全球观测;其次降落在火星;同时火星车要开出来,在火星上巡视勘测。这将是全世界首次在一次火星探测任务中完成上述三个目标,在工程实现上是很大的创新,中国现在就是要做别人没有做的事情。”叶培建说。

“一个伟大的中国,一个强大的社会主义国家,必然方方面面都要强,要用‘航天梦’来托举‘中国梦’。”叶培建说,随着月球采样返回、火星探测、建设空间站等任务的完成,我们建设航天强国、科技强国的目标一定会实现。

“只有把今后的事情做好,把队伍带好,才能够对得起这个称号”

“亲爱的叶培建爷爷:得知您被授予‘人民科学家’国家荣誉称号,我们杭州市崇文实验学校的全体‘小海燕’要向您致以少先队员最崇高的敬意:敬礼!祝贺您,叶爷爷!”

被授予“人民科学家”国家荣誉称号后,叶培建收到一封杭州小学生写给他的信。

在不少大学校园的讲台上,在很多小学校园的课堂里,人们总能见到这位年过七旬的叶院士。

“我的这份成绩是人民给的,我是人民的科学家,也必然发自内心地感谢人民。”叶培建总是告诫自己,永远做人民的一分子,继续努力为人民服务。

虽然已经75岁了,叶培建仍称自己“身体还可以”“还有很多事情要做”。

“我只是千千万万个中国航天人的代表之一,只有把今后的事情做好,把队伍带好,才能够对得起这个称号,无愧于人民。”叶培建说。

一枝一叶

总关情

文章中哪些细节让你感动?哪几句话最能激起你心底的波澜?画出来,与同学们交流一下吧。

三言两语

话主题

请以叶培建为论据,写一段话论证“托举”这一话题。

伟大事业都始于梦想、基于创新、成于实干。他是我国嫦娥系列月球探测器研制团队的“大专家”,是无数年轻人心中的“主心骨”。从“资源二号”到“嫦娥一号”,从圆梦月球到逐梦火星,用“航天梦”来托举“中国梦”。他,就是此次被授予“人民科学家”国家荣誉称号的中国空间技术研究院技术顾问、中国科学院院士叶培建。思想有多远,才能走多远。中国的“奔月之梦”在叶培建和同事们的不懈努力下,完成了举世瞩目的圆梦之旅,书写了人类探月史上崭新的一页。

同课章节目录