2020-2021学年高二语文人教版选修先秦诸子选读第五单元二《鹏之徙于南冥》课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高二语文人教版选修先秦诸子选读第五单元二《鹏之徙于南冥》课件(35张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 273.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 15:39:57 | ||

图片预览

文档简介

二、鹏之徙于南冥

【语言梳理薄】

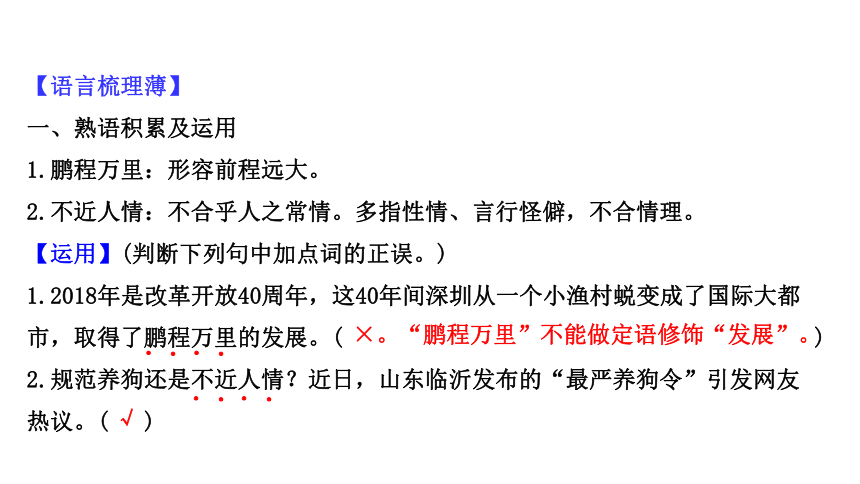

一、熟语积累及运用

1.鹏程万里:形容前程远大。

2.不近人情:不合乎人之常情。多指性情、言行怪僻,不合情理。

【运用】(判断下列句中加点词的正误。)

1.2018年是改革开放40周年,这40年间深圳从一个小渔村蜕变成了国际大都

市,取得了鹏程万里的发展。( )

2.规范养狗还是不近人情?近日,山东临沂发布的“最严养狗令”引发网友

热议。( )

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

×。“鹏程万里”不能做定语修饰“发展”。

√

二、名句填空

1. 《鹏之徙于南冥》中写大鹏起飞的广度和高度的句子是“________, _________”。?

2.《鹏之徙于南冥》中用“ ________, _________”写出了水与舟的关系,表明了有所待的大与小 。?

答案:1. 水击三千里 抟扶摇而上者九万里

2.且夫水之积也不厚 则其负大舟也无力

三、文学常识

许由:是尧时候的高士。相传尧帝要把君位让给他,他推辞不受,逃至箕山下,农耕而食;尧帝又请他做九州长官,他到颍水边洗耳,表示不愿听到这些世俗浊言。后世把许由和与他同时代的隐士巢父,并称为巢由或巢许,用以指代隐居不仕者。

【文言知识卡】

一、通假字

1.北冥有鱼 (“___”通“___”)

2.其翼若垂天之云 (“___”通“___”)

冥

溟

垂

陲

二、一词多义

三、指出下列句子中加点词的词类活用并解释

1.奚以之九万里而南为(名词作动词,_______)

2.而征一国者(动词的使动用法,___________)

3.其坚不能自举也(形容词作名词,_____)

4.吾惊怖其言(为动用法,_________________)

﹒

﹒

﹒

﹒

向南飞

使……信任

硬度

为……惊讶、震惊

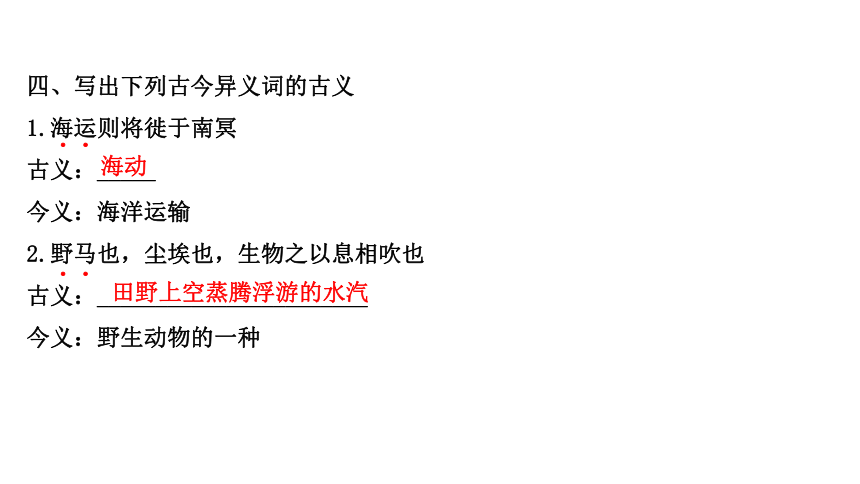

四、写出下列古今异义词的古义

1.海运则将徙于南冥

古义:_____

今义:海洋运输

2.野马也,尘埃也,生物之以息相吹也

古义:_______________________

今义:野生动物的一种

﹒

﹒

﹒

﹒

海动

田野上空蒸腾浮游的水汽

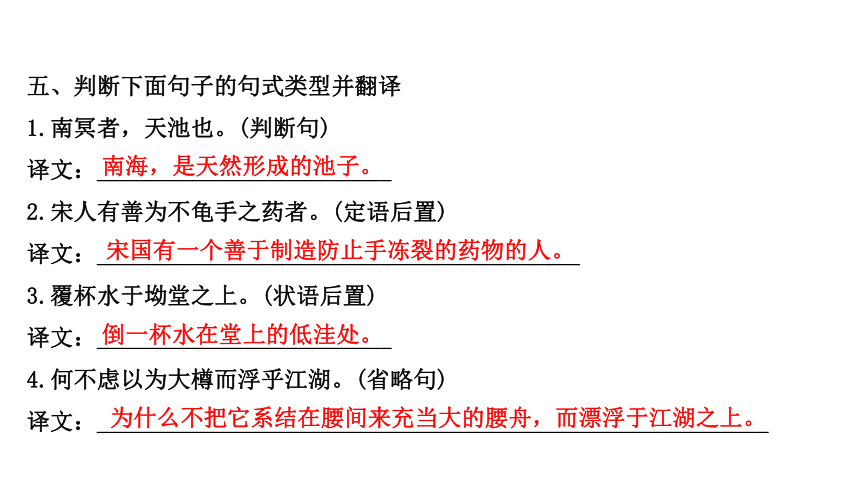

五、判断下面句子的句式类型并翻译

1.南冥者,天池也。(判断句)

译文:_________________________

2.宋人有善为不龟手之药者。(定语后置)

译文:_________________________________________

3.覆杯水于坳堂之上。(状语后置)

译文:_________________________

4.何不虑以为大樽而浮乎江湖。(省略句)

译文:_________________________________________________________

南海,是天然形成的池子。

宋国有一个善于制造防止手冻裂的药物的人。

倒一杯水在堂上的低洼处。

为什么不把它系结在腰间来充当大的腰舟,而漂浮于江湖之上。

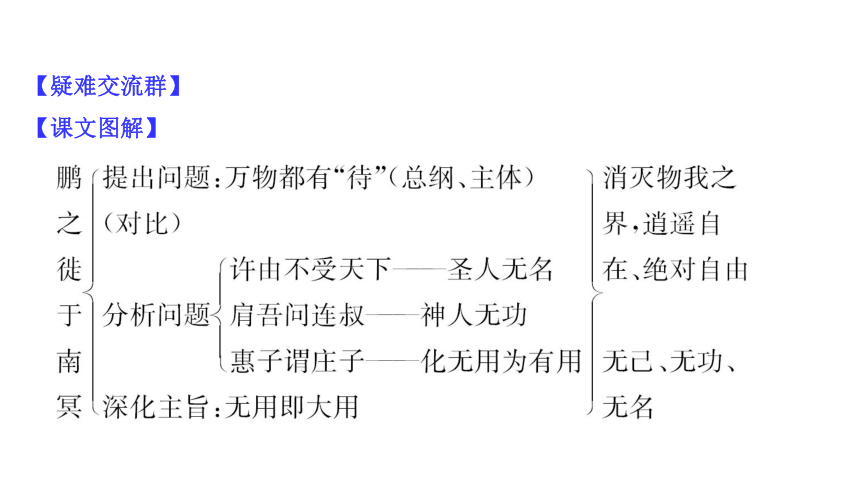

【疑难交流群】

【课文图解】

【研讨展示】

1.文章在提出“逍遥游”之前为什么先强调“小大之辩”?

【点拨】(1)就精神境界、气象和格局而言,明乎“小大之辩”才能明白抉择的目标和追求的方向。庄子认为“逍遥游”是人生至大至高的境界、气象和格局,在提出这一境界、气象和格局之前,他先提出了一系列较小的境界、气象和格局,比如“知效一官、行比一乡、德合一君、而征一国者”、宋荣子、列子等。

(2)由于先已明确了“小大之辩”的意旨,文章后半部分就不必再费力去剖析人生境界、气象和格局的“小大之辩”,而直接把它们放在“而征一国者”之后,层层提升和推进,使层次更加明晰。

(3)由于文章前半部分以大鹏、小雀等确立的“小大之辩”,跟文章后半部分人生境界、气象和格局的“小大之辩”,有某种类比、映衬关系,所以其气势更加飞扬,文思更加生动,颇有引人入胜之妙。

2.“汤之问棘”一段话与课文前面相关内容似有重复之嫌,你是如何理解的?

【点拨】第一段中对大鹏的描述出自《齐谐》,《齐谐》是记载怪异之事的书,人们会怀疑它的真实性,故而,作者引“汤之问棘”来加以证实;再者,前后两处描写详略不同,描写也有异:对于鹏之背,前者为“不知其几千里也”,后者为“背若泰山”;对于“扶摇”,前者没有描述其形状,后者用“羊角”描其状。其实,这是庄子的有意之笔,通过“重言”(即重复之言)来加重论说的分量,加深读者对“小大之辩”的理解,与开头部分呼应。

【备选要点】

1.作者对大鹏的态度是怎样的?为什么?

【点拨】庄子对他塑造的大鹏形象,原则上是否定的。因为,在庄子看来,大鹏的展翅翱翔,还不能算是真正的逍遥和绝对的自由,因为它还要凭借六月的大风。但是,作者又义正词严地驳斥蜩与学鸠的嘲笑,强调指出有“小大之辩”,并且三次浓墨重彩、不避重复地描绘大鹏的雄伟形象,热爱之情跃然纸上。

作者在向往着逍遥却又无法逍遥的大鹏形象里,隐藏着自己难言的苦情。那雄伟的大鹏形象所体现的正是作者欲飞的理想和无法飞起的悲哀。

2.惠子和庄子的大瓠之争,可做怎样的理解?

【点拨】这里蕴含着对“有用”和“无用”的认识问题。庄子认为只要不凝滞于物,则大小皆为可用,这是“有用”。“有用”必须超然物外,优游于忘我之境。当然,最好是“无用”,“无用”则无害,也无困苦,就可以逍遥自在,绝对自由了。因而“无用”就是“大用”,这是庄子追求的理想境界。而惠子则基于对现实的认识,自然限于一般的理解和困惑。

【思维升华】

庄子为何“笑”万物?在庄子看来,怎样才能达到“逍遥游”的境界?你如何评价庄子的这种思想?

【点拨】因为万物都“有所待”,都不能做到“逍遥游”,所以庄子认为他们是可笑的。

在庄子看来,只有任其自然,随其变化,无乎所待,以游无穷,才能达到“逍遥游”的境界。而能达到这种境界的,也只有其文中提到的“至人、神人、圣人”了,因为他们“无己、无功、无名”。

庄子认为,人应当不受任何束缚,自由自在地活动。这实际上反映了庄子要求超越时间和空间,摆脱客观现实的影响和制约,忘掉一切,在主观幻想中实现“逍遥”的人生观。这种超脱于现实,否定人在社会生活中的一切作用的虚无主义与绝对自由,在现实生活中是不可能实现的。

【文本自测区】

一、阅读文中语段,完成1、2题。

肩吾问于连叔曰:“吾闻言于接舆,大而无当,往而不返。吾惊怖其言,犹河汉而无极也,大有径庭,不近人情焉。”连叔曰:“其言谓何哉?”“曰:‘藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约若处子;不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。其神凝,使物不疵疠而年谷熟。’吾以是狂而不信也。”连叔曰:“然!瞽者无以与乎文章之观,聋者无以与乎钟鼓之声。岂唯形骸有聋盲哉?夫知亦有之。是其言也,犹时女也。之人也,之德也,将旁礴万物以为一,世蕲乎乱,孰弊弊焉以天下为事!之人也,物莫之伤,大浸稽天而不溺,大旱金石流、土山焦而不热。是其尘垢秕糠,将犹陶铸尧、舜者也,孰肯分分然以物为事!”

1.下列对文段内容的理解和分析不正确的一项是 ( )

A.文段先写了逍遥游的神人的仙容仙姿,显其不受年寿的限制,再写其游于四海的自由,最后写其神化之功。

B.肩吾“惊怖其言”“狂而不信”,与课文里“小知不及大知,小年不及大年”是一致的。

C.神人的尘垢秕糠都能制造出尧舜那样的圣贤君主来,也就不把治理天下当回事了,也就是无为无功的境界。

D.文段中的神人“乘云气,御飞龙”,与“御风而行”的列子一个档次,都“有所待”。

【明确】选D。神人其他神力非列子所能。

2.选文通过写肩吾跟连叔的对话,塑造了一个怎样的形象?

【明确】塑造了一个神奇的、如姑射山的神人形象,神人“不食五谷,吸风饮露”,“游乎四海之外”,“其神凝,使物不疵疠而年谷熟”,有拯救天下苍生的大功,但他却“孰肯分分然以物为事”,不求功,不居功。

二、阅读文中语段,完成3、4题。

故夫知效一官、行比一乡、德合一君、而征一国者,其自视也,亦若此矣。而宋荣子犹然笑之。且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。彼其于世,未数数然也。虽然,犹有未树也。夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。彼于致福者,未数数然也。此虽免乎行,犹有所待者也。若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。

3.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.只有顺应万物的本性,达到万物一体,才能无所待,才是逍遥游。

B.如果目光短浅,自己受到功名利禄的束缚,那么就无法摆脱各种制约。

C.宋荣子能够对世人的赞誉与诽谤置之度外,能够认清自我与外物的区别。

D.如果人类不自鸣得意,不汲汲于利益,便会达到逍遥游的境界。

【明确】选D。列子不汲汲于利益,但庄子认为他仍然没有达到逍遥游的境界。

4.你认为庄子所说的“逍遥游”指的是什么?如何达到这种境界?

【明确】“逍遥游”指的是:乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷。达到这种境界要做到:无己、无功、无名。

【课内素材站】

自由,无价之追求

庄子用超常的想象力和对比手法,表达了人应当不受任何束缚,自由自在地活动的思想。这实际上反映了庄子要求超越时间和空间,摆脱客观现实的影响和制约,忘掉一切,在主观幻想中实现“逍遥”的人生观。这是庄子因不满黑暗现实的羁绊而提出来的一种理想社会的生活方式,就连他自己也未必能做到。但我们每个人都应该积极进取奋力拼搏,实现自己的人生价值,去追求精神自由和个性解放。

【话题延伸】

1.安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜? ——李白

【品评】这句话显示了诗人想用远离现实的办法表示对权臣贵戚的鄙弃和不妥协,对自由生活的向往。这种反抗现实的精神使李白的游仙诗富于英雄主义,充满阳刚之气。

2.我是仙蓬旧主人,一生常得自由身。退归自合称山长,变化犹应侍帝晨。得酒不妨开口笑,学人难作捧心颦。垄中且复随缘住,又见湖边草木新。 ——陆游《遣兴》

【品评】中国的知识分子,深受儒道思想的影响,骨子里就有“达则兼济天下,穷则独善其身”的心理,即便是爱国诗人陆游,在晚年壮志难酬之后,也去追求自由的隐士生活。

【课外人物志】

中国羽毛球走向辉煌的奠基人

“我回国后与当时的全国冠军交手,打了他个15∶0、15∶6。”被誉为新中国羽毛球事业“拓荒者”的王文教回忆道。差距如此悬殊,深深震撼了他,这促使当时年仅20岁的他下定决心离开印尼,回到祖国,为振兴祖国的羽毛球事业贡献力量。

当今的国际羽坛,中国队乃名副其实的主角。可在新中国成立之初,百废待兴,我国的羽毛球水平也处于起步阶段。祖籍福建南安的王文教1933年出生于印尼,20世纪50年代初是印尼家喻户晓的羽毛球明星。1953年,王文教随印尼体育观摩团参加了在天津举办的全国四项球类运动会,正是这次比赛,让他意识到了中国羽球与世界顶尖水平的巨大差距。

运动会结束后,王文教又随团赴沈阳、上海等多地参观,看到祖国上下热火朝天的建设景象,离开印尼、回归祖国的想法也悄悄地在他的心里生根、发芽。

可这又谈何容易!回国,意味着不仅要放弃优越的生活条件和已经取得的荣誉地位,而且要与生活在印尼的亲人们分别。“我妈妈不同意,她说,你要回去受苦。我跟她讲现在有变化,新中国跟旧中国不一样,我母亲不信,结果我还是要回来。”

1954年,王文教不顾印尼方面的阻拦和家人的反对,与搭档陈福寿等华侨青年一起,踏上了归国的旅程。为此,他们毅然签下了“永不回印尼”的保证书。

这一决定,不仅改变了王文教的命运,也让中国羽毛球迎来了加速发展的春天。回国之后,国家体委以王文教、陈福寿等为主,在中央体育学院成立羽毛球班,王文教担任教练和队长。训练设施的不足和物资匮乏,起初让王文教有些不适应。当时北京没有合适的场地,他就带着队员们在天津基督教青年会的礼堂里训练。由于营养不够,王文教的腿部出现了浮肿。

“回来的时候需要粮票,没有粮票买不到东西。后来我妈妈知道我出现了浮肿,就寄了好多吃的给我。”王文教说,“当时我一回来,有6个月试用期,试用期间只有17块人民币,伙食费还要交9块,只剩下8块钱,后来我的自行车也都卖掉了。但这不算什么,因为我感觉年轻人怎么样都行,因为体育可以锻炼一个人的意志品质。”

1956年11月,福建省成立了我国第一支省级羽毛球队,随后上海、广东、天津、湖南、湖北等相继建队。两年后,随着中国羽毛球协会在武汉正式成立,全国已有20多个省、市成立羽毛球队。在此期间,全国性比赛也开始密集举行。王文教等人带回的先进打法和理念,犹如一颗“火种”呈燎原之势,使羽毛球运动员战术水平也有了明显提高。

从20世纪60年代初开始,伤病缠身的王文教逐渐淡出比赛,专心当教练。王文教曾因为“海外背景”受到冲击,被下放到农村“改造”。直到1972年初,王文教从农村被调回北京,负责组建新的国家队。王文教重新回到钟爱的羽球世界,将国家队总教练的重担义无反顾地扛在肩上。

执教二十余载,王文教培养出一大批羽球人才:杨阳、赵剑华、李永波、田秉毅……可谓桃李满天下。在其执教期内,中国羽毛球队一共获得56个单打世界冠军和9个团体世界冠军。在这众多冠军中,让王文教印象最为深刻的是1982年率队参加在英国举行的汤姆斯杯,那也是1981年中国加入国际羽联后首次参加该项赛事。

“当时的决赛,我们第一天1∶3落后印尼,第二天打他们4∶1,总比分5∶4反败为胜。当时很自豪,感觉到我们能够为祖国争光,很不容易,觉得中国人非常了不起。”

两年后,中国女队又首次在尤伯杯中折桂,并由此开启了五连冠的征程。毫不夸张地说,王文教,就是中国羽毛球走向辉煌的奠基人,而“人民楷模”的称号正是对其几十年来心怀祖国、辛勤付出的最好褒奖。

在得知获得这一称号后,王文教说:“感谢祖国惦记着我,这是我没有想到的。获得国家的认可我非常激动。”如今的王文教,虽然离开国家队一线多年,但他的爱国情怀、为国争光的精神,仍激励着中国羽毛球队年青一代,向着中国体育新的辉煌前进。

一枝一叶

总关情

文章中哪些细节让你感动?哪几句话最能激起你心底的波澜?画出来,与同学们交流一下吧。

三言两语

话主题

请以王文教为论据,写一段话论证“超越极限”这一话题。

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”愈是艰难的绝境,愈能促进人发挥潜力,超越看似不可征服的极限。王文教任羽毛队主教练时,面临物资匮乏、伤病缠身的困扰,他克服困难,实现了羽毛球成绩的超越。正是有了许许多多像王文教一样的超越,我们才有了不断的攀登与进步。

【语言梳理薄】

一、熟语积累及运用

1.鹏程万里:形容前程远大。

2.不近人情:不合乎人之常情。多指性情、言行怪僻,不合情理。

【运用】(判断下列句中加点词的正误。)

1.2018年是改革开放40周年,这40年间深圳从一个小渔村蜕变成了国际大都

市,取得了鹏程万里的发展。( )

2.规范养狗还是不近人情?近日,山东临沂发布的“最严养狗令”引发网友

热议。( )

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

×。“鹏程万里”不能做定语修饰“发展”。

√

二、名句填空

1. 《鹏之徙于南冥》中写大鹏起飞的广度和高度的句子是“________, _________”。?

2.《鹏之徙于南冥》中用“ ________, _________”写出了水与舟的关系,表明了有所待的大与小 。?

答案:1. 水击三千里 抟扶摇而上者九万里

2.且夫水之积也不厚 则其负大舟也无力

三、文学常识

许由:是尧时候的高士。相传尧帝要把君位让给他,他推辞不受,逃至箕山下,农耕而食;尧帝又请他做九州长官,他到颍水边洗耳,表示不愿听到这些世俗浊言。后世把许由和与他同时代的隐士巢父,并称为巢由或巢许,用以指代隐居不仕者。

【文言知识卡】

一、通假字

1.北冥有鱼 (“___”通“___”)

2.其翼若垂天之云 (“___”通“___”)

冥

溟

垂

陲

二、一词多义

三、指出下列句子中加点词的词类活用并解释

1.奚以之九万里而南为(名词作动词,_______)

2.而征一国者(动词的使动用法,___________)

3.其坚不能自举也(形容词作名词,_____)

4.吾惊怖其言(为动用法,_________________)

﹒

﹒

﹒

﹒

向南飞

使……信任

硬度

为……惊讶、震惊

四、写出下列古今异义词的古义

1.海运则将徙于南冥

古义:_____

今义:海洋运输

2.野马也,尘埃也,生物之以息相吹也

古义:_______________________

今义:野生动物的一种

﹒

﹒

﹒

﹒

海动

田野上空蒸腾浮游的水汽

五、判断下面句子的句式类型并翻译

1.南冥者,天池也。(判断句)

译文:_________________________

2.宋人有善为不龟手之药者。(定语后置)

译文:_________________________________________

3.覆杯水于坳堂之上。(状语后置)

译文:_________________________

4.何不虑以为大樽而浮乎江湖。(省略句)

译文:_________________________________________________________

南海,是天然形成的池子。

宋国有一个善于制造防止手冻裂的药物的人。

倒一杯水在堂上的低洼处。

为什么不把它系结在腰间来充当大的腰舟,而漂浮于江湖之上。

【疑难交流群】

【课文图解】

【研讨展示】

1.文章在提出“逍遥游”之前为什么先强调“小大之辩”?

【点拨】(1)就精神境界、气象和格局而言,明乎“小大之辩”才能明白抉择的目标和追求的方向。庄子认为“逍遥游”是人生至大至高的境界、气象和格局,在提出这一境界、气象和格局之前,他先提出了一系列较小的境界、气象和格局,比如“知效一官、行比一乡、德合一君、而征一国者”、宋荣子、列子等。

(2)由于先已明确了“小大之辩”的意旨,文章后半部分就不必再费力去剖析人生境界、气象和格局的“小大之辩”,而直接把它们放在“而征一国者”之后,层层提升和推进,使层次更加明晰。

(3)由于文章前半部分以大鹏、小雀等确立的“小大之辩”,跟文章后半部分人生境界、气象和格局的“小大之辩”,有某种类比、映衬关系,所以其气势更加飞扬,文思更加生动,颇有引人入胜之妙。

2.“汤之问棘”一段话与课文前面相关内容似有重复之嫌,你是如何理解的?

【点拨】第一段中对大鹏的描述出自《齐谐》,《齐谐》是记载怪异之事的书,人们会怀疑它的真实性,故而,作者引“汤之问棘”来加以证实;再者,前后两处描写详略不同,描写也有异:对于鹏之背,前者为“不知其几千里也”,后者为“背若泰山”;对于“扶摇”,前者没有描述其形状,后者用“羊角”描其状。其实,这是庄子的有意之笔,通过“重言”(即重复之言)来加重论说的分量,加深读者对“小大之辩”的理解,与开头部分呼应。

【备选要点】

1.作者对大鹏的态度是怎样的?为什么?

【点拨】庄子对他塑造的大鹏形象,原则上是否定的。因为,在庄子看来,大鹏的展翅翱翔,还不能算是真正的逍遥和绝对的自由,因为它还要凭借六月的大风。但是,作者又义正词严地驳斥蜩与学鸠的嘲笑,强调指出有“小大之辩”,并且三次浓墨重彩、不避重复地描绘大鹏的雄伟形象,热爱之情跃然纸上。

作者在向往着逍遥却又无法逍遥的大鹏形象里,隐藏着自己难言的苦情。那雄伟的大鹏形象所体现的正是作者欲飞的理想和无法飞起的悲哀。

2.惠子和庄子的大瓠之争,可做怎样的理解?

【点拨】这里蕴含着对“有用”和“无用”的认识问题。庄子认为只要不凝滞于物,则大小皆为可用,这是“有用”。“有用”必须超然物外,优游于忘我之境。当然,最好是“无用”,“无用”则无害,也无困苦,就可以逍遥自在,绝对自由了。因而“无用”就是“大用”,这是庄子追求的理想境界。而惠子则基于对现实的认识,自然限于一般的理解和困惑。

【思维升华】

庄子为何“笑”万物?在庄子看来,怎样才能达到“逍遥游”的境界?你如何评价庄子的这种思想?

【点拨】因为万物都“有所待”,都不能做到“逍遥游”,所以庄子认为他们是可笑的。

在庄子看来,只有任其自然,随其变化,无乎所待,以游无穷,才能达到“逍遥游”的境界。而能达到这种境界的,也只有其文中提到的“至人、神人、圣人”了,因为他们“无己、无功、无名”。

庄子认为,人应当不受任何束缚,自由自在地活动。这实际上反映了庄子要求超越时间和空间,摆脱客观现实的影响和制约,忘掉一切,在主观幻想中实现“逍遥”的人生观。这种超脱于现实,否定人在社会生活中的一切作用的虚无主义与绝对自由,在现实生活中是不可能实现的。

【文本自测区】

一、阅读文中语段,完成1、2题。

肩吾问于连叔曰:“吾闻言于接舆,大而无当,往而不返。吾惊怖其言,犹河汉而无极也,大有径庭,不近人情焉。”连叔曰:“其言谓何哉?”“曰:‘藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约若处子;不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。其神凝,使物不疵疠而年谷熟。’吾以是狂而不信也。”连叔曰:“然!瞽者无以与乎文章之观,聋者无以与乎钟鼓之声。岂唯形骸有聋盲哉?夫知亦有之。是其言也,犹时女也。之人也,之德也,将旁礴万物以为一,世蕲乎乱,孰弊弊焉以天下为事!之人也,物莫之伤,大浸稽天而不溺,大旱金石流、土山焦而不热。是其尘垢秕糠,将犹陶铸尧、舜者也,孰肯分分然以物为事!”

1.下列对文段内容的理解和分析不正确的一项是 ( )

A.文段先写了逍遥游的神人的仙容仙姿,显其不受年寿的限制,再写其游于四海的自由,最后写其神化之功。

B.肩吾“惊怖其言”“狂而不信”,与课文里“小知不及大知,小年不及大年”是一致的。

C.神人的尘垢秕糠都能制造出尧舜那样的圣贤君主来,也就不把治理天下当回事了,也就是无为无功的境界。

D.文段中的神人“乘云气,御飞龙”,与“御风而行”的列子一个档次,都“有所待”。

【明确】选D。神人其他神力非列子所能。

2.选文通过写肩吾跟连叔的对话,塑造了一个怎样的形象?

【明确】塑造了一个神奇的、如姑射山的神人形象,神人“不食五谷,吸风饮露”,“游乎四海之外”,“其神凝,使物不疵疠而年谷熟”,有拯救天下苍生的大功,但他却“孰肯分分然以物为事”,不求功,不居功。

二、阅读文中语段,完成3、4题。

故夫知效一官、行比一乡、德合一君、而征一国者,其自视也,亦若此矣。而宋荣子犹然笑之。且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。彼其于世,未数数然也。虽然,犹有未树也。夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。彼于致福者,未数数然也。此虽免乎行,犹有所待者也。若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。

3.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.只有顺应万物的本性,达到万物一体,才能无所待,才是逍遥游。

B.如果目光短浅,自己受到功名利禄的束缚,那么就无法摆脱各种制约。

C.宋荣子能够对世人的赞誉与诽谤置之度外,能够认清自我与外物的区别。

D.如果人类不自鸣得意,不汲汲于利益,便会达到逍遥游的境界。

【明确】选D。列子不汲汲于利益,但庄子认为他仍然没有达到逍遥游的境界。

4.你认为庄子所说的“逍遥游”指的是什么?如何达到这种境界?

【明确】“逍遥游”指的是:乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷。达到这种境界要做到:无己、无功、无名。

【课内素材站】

自由,无价之追求

庄子用超常的想象力和对比手法,表达了人应当不受任何束缚,自由自在地活动的思想。这实际上反映了庄子要求超越时间和空间,摆脱客观现实的影响和制约,忘掉一切,在主观幻想中实现“逍遥”的人生观。这是庄子因不满黑暗现实的羁绊而提出来的一种理想社会的生活方式,就连他自己也未必能做到。但我们每个人都应该积极进取奋力拼搏,实现自己的人生价值,去追求精神自由和个性解放。

【话题延伸】

1.安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜? ——李白

【品评】这句话显示了诗人想用远离现实的办法表示对权臣贵戚的鄙弃和不妥协,对自由生活的向往。这种反抗现实的精神使李白的游仙诗富于英雄主义,充满阳刚之气。

2.我是仙蓬旧主人,一生常得自由身。退归自合称山长,变化犹应侍帝晨。得酒不妨开口笑,学人难作捧心颦。垄中且复随缘住,又见湖边草木新。 ——陆游《遣兴》

【品评】中国的知识分子,深受儒道思想的影响,骨子里就有“达则兼济天下,穷则独善其身”的心理,即便是爱国诗人陆游,在晚年壮志难酬之后,也去追求自由的隐士生活。

【课外人物志】

中国羽毛球走向辉煌的奠基人

“我回国后与当时的全国冠军交手,打了他个15∶0、15∶6。”被誉为新中国羽毛球事业“拓荒者”的王文教回忆道。差距如此悬殊,深深震撼了他,这促使当时年仅20岁的他下定决心离开印尼,回到祖国,为振兴祖国的羽毛球事业贡献力量。

当今的国际羽坛,中国队乃名副其实的主角。可在新中国成立之初,百废待兴,我国的羽毛球水平也处于起步阶段。祖籍福建南安的王文教1933年出生于印尼,20世纪50年代初是印尼家喻户晓的羽毛球明星。1953年,王文教随印尼体育观摩团参加了在天津举办的全国四项球类运动会,正是这次比赛,让他意识到了中国羽球与世界顶尖水平的巨大差距。

运动会结束后,王文教又随团赴沈阳、上海等多地参观,看到祖国上下热火朝天的建设景象,离开印尼、回归祖国的想法也悄悄地在他的心里生根、发芽。

可这又谈何容易!回国,意味着不仅要放弃优越的生活条件和已经取得的荣誉地位,而且要与生活在印尼的亲人们分别。“我妈妈不同意,她说,你要回去受苦。我跟她讲现在有变化,新中国跟旧中国不一样,我母亲不信,结果我还是要回来。”

1954年,王文教不顾印尼方面的阻拦和家人的反对,与搭档陈福寿等华侨青年一起,踏上了归国的旅程。为此,他们毅然签下了“永不回印尼”的保证书。

这一决定,不仅改变了王文教的命运,也让中国羽毛球迎来了加速发展的春天。回国之后,国家体委以王文教、陈福寿等为主,在中央体育学院成立羽毛球班,王文教担任教练和队长。训练设施的不足和物资匮乏,起初让王文教有些不适应。当时北京没有合适的场地,他就带着队员们在天津基督教青年会的礼堂里训练。由于营养不够,王文教的腿部出现了浮肿。

“回来的时候需要粮票,没有粮票买不到东西。后来我妈妈知道我出现了浮肿,就寄了好多吃的给我。”王文教说,“当时我一回来,有6个月试用期,试用期间只有17块人民币,伙食费还要交9块,只剩下8块钱,后来我的自行车也都卖掉了。但这不算什么,因为我感觉年轻人怎么样都行,因为体育可以锻炼一个人的意志品质。”

1956年11月,福建省成立了我国第一支省级羽毛球队,随后上海、广东、天津、湖南、湖北等相继建队。两年后,随着中国羽毛球协会在武汉正式成立,全国已有20多个省、市成立羽毛球队。在此期间,全国性比赛也开始密集举行。王文教等人带回的先进打法和理念,犹如一颗“火种”呈燎原之势,使羽毛球运动员战术水平也有了明显提高。

从20世纪60年代初开始,伤病缠身的王文教逐渐淡出比赛,专心当教练。王文教曾因为“海外背景”受到冲击,被下放到农村“改造”。直到1972年初,王文教从农村被调回北京,负责组建新的国家队。王文教重新回到钟爱的羽球世界,将国家队总教练的重担义无反顾地扛在肩上。

执教二十余载,王文教培养出一大批羽球人才:杨阳、赵剑华、李永波、田秉毅……可谓桃李满天下。在其执教期内,中国羽毛球队一共获得56个单打世界冠军和9个团体世界冠军。在这众多冠军中,让王文教印象最为深刻的是1982年率队参加在英国举行的汤姆斯杯,那也是1981年中国加入国际羽联后首次参加该项赛事。

“当时的决赛,我们第一天1∶3落后印尼,第二天打他们4∶1,总比分5∶4反败为胜。当时很自豪,感觉到我们能够为祖国争光,很不容易,觉得中国人非常了不起。”

两年后,中国女队又首次在尤伯杯中折桂,并由此开启了五连冠的征程。毫不夸张地说,王文教,就是中国羽毛球走向辉煌的奠基人,而“人民楷模”的称号正是对其几十年来心怀祖国、辛勤付出的最好褒奖。

在得知获得这一称号后,王文教说:“感谢祖国惦记着我,这是我没有想到的。获得国家的认可我非常激动。”如今的王文教,虽然离开国家队一线多年,但他的爱国情怀、为国争光的精神,仍激励着中国羽毛球队年青一代,向着中国体育新的辉煌前进。

一枝一叶

总关情

文章中哪些细节让你感动?哪几句话最能激起你心底的波澜?画出来,与同学们交流一下吧。

三言两语

话主题

请以王文教为论据,写一段话论证“超越极限”这一话题。

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”愈是艰难的绝境,愈能促进人发挥潜力,超越看似不可征服的极限。王文教任羽毛队主教练时,面临物资匮乏、伤病缠身的困扰,他克服困难,实现了羽毛球成绩的超越。正是有了许许多多像王文教一样的超越,我们才有了不断的攀登与进步。

同课章节目录