北京市石景山2021届高三上学期期末考试文言文讲评(课件31张)

文档属性

| 名称 | 北京市石景山2021届高三上学期期末考试文言文讲评(课件31张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 119.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 20:26:24 | ||

图片预览

文档简介

文言文阅读

《论语》阅读

读下面的文言文,完成下面小题。

原文:老子曰:“至治之极,邻国相望,鸡狗之声相闻,民各甘其食,美其服,安其俗,乐其业,至老死不相往来。”必用此为务,輓近世涂民耳目,则几无行矣。

太史公曰:虞夏以来,耳目欲极声色之好,口欲穷刍豢之味,身安逸乐,而心夸矜势能之荣。使俗之渐。民久矣,虽户说以妙论,终不能化。故善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。

翻译: 老子说:“太平盛世到了极盛时期,邻国的人互相望得见,鸡狗的叫声彼此听得到,各国的百姓都认为自己的饮食甜美,自己的服装漂亮,习惯于自己的风俗,喜爱自己的职业,直到老死也不相互往来。”如果定要采用这种主张,把它作为要务,来闭塞近代百姓的耳目,那几乎是不可行的。

太史公说:虞舜和夏朝以来,人们的耳目都想尽量享受声色的美好,口里都想尝遍各种肉类的滋味,身体安于安闲快乐的生活,而心里夸耀拥有权势才干的光荣。致使这种风俗浸染百姓的思想已经很久,即使用(老子所讲的)妙论去挨家挨户地劝说,也终究不能改变。因此,(掌权者对于百姓)最高明的办法是听其自然发展,其次是向有利的方向引导他们,再次是教育他们,再次是制定法规去约束他们,最下等的办法是和他们争利。

原文:夫山西饶材、竹、玉石;山东多鱼、盐、漆;江南出梓、桂、金、珠玑;龙门、碣石北多马、牛、羊、筋角;铜、铁则千里往往山出棋置:此其大较也。皆中国人民所喜好,谣俗被服饮食奉生送死之具也。故待农而食之,虞【1】而出之,工而成之,商而通之。此宁有政教发征期会哉?人各任其能,竭其力,以得所欲。故物贱之征贵,贵之征贱,各劝其业,乐其事,若水之趋下,日夜无休时,不召而自来,不求而民出之。岂非道之所符,而自然之验邪?

翻译:太行山以西富有木材、竹子、玉石;太行山以东盛产鱼、盐、漆;长江以南出产梓树、桂木、金、珠玑;龙门、碣石以北多产马、牛、羊、筋角;铜、铁则往往在方圆千里的山中就有出产,(产地)如棋子那样密布。这是物产分布的大致情况。这些都是中原百姓所喜爱的,是人们日常生活所习用的服装、饮食、养生、送葬的东西。所以,靠农夫耕种,才有吃的粮食;靠虞人管理,山泽才能开发出资源;靠工匠做工,器物才能制成;靠商贾贩卖,物资才能流通。这难道有政令教化去征调限期会集吗?人们各自发挥自己的才能,竭尽自己的力量,去求得他们所想要的东西。所以,社会上的各种物资,物品价格低廉,商人就会把商品销售到可以贵卖的地方;物品价格昂贵,商人就会从价格低廉的地方运来销售。人们各自勤勉地从事他们的职业,乐意去做他们的工作,好像水向下奔流,日日夜夜没有停止的时候,不用召唤就自己到来,物产不须征求而百姓自己就生产出来。难道这不是符合于规律而且是自然发展的验证吗?

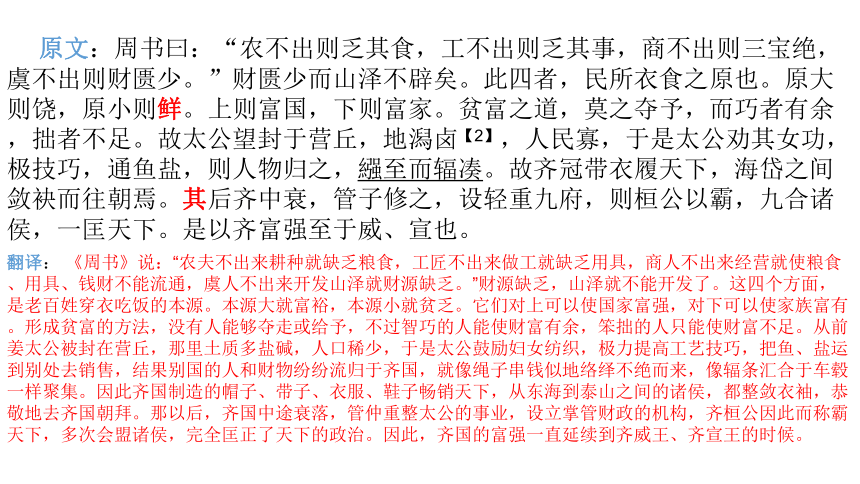

原文:周书曰:“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞不出则财匮少。”财匮少而山泽不辟矣。此四者,民所衣食之原也。原大则饶,原小则鲜。上则富国,下则富家。贫富之道,莫之夺予,而巧者有余,拙者不足。故太公望封于营丘,地潟卤【2】,人民寡,于是太公劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之,繦至而辐凑。故齐冠带衣履天下,海岱之间敛袂而往朝焉。其后齐中衰,管子修之,设轻重九府,则桓公以霸,九合诸侯,一匡天下。是以齐富强至于威、宣也。

翻译: 《周书》说:“农夫不出来耕种就缺乏粮食,工匠不出来做工就缺乏用具,商人不出来经营就使粮食、用具、钱财不能流通,虞人不出来开发山泽就财源缺乏。”财源缺乏,山泽就不能开发了。这四个方面,是老百姓穿衣吃饭的本源。本源大就富裕,本源小就贫乏。它们对上可以使国家富强,对下可以使家族富有。形成贫富的方法,没有人能够夺走或给予,不过智巧的人能使财富有余,笨拙的人只能使财富不足。从前姜太公被封在营丘,那里土质多盐碱,人口稀少,于是太公鼓励妇女纺织,极力提高工艺技巧,把鱼、盐运到别处去销售,结果别国的人和财物纷纷流归于齐国,就像绳子串钱似地络绎不绝而来,像辐条汇合于车毂一样聚集。因此齐国制造的帽子、带子、衣服、鞋子畅销天下,从东海到泰山之间的诸侯,都整敛衣袖,恭敬地去齐国朝拜。那以后,齐国中途衰落,管仲重整太公的事业,设立掌管财政的机构,齐桓公因此而称霸天下,多次会盟诸侯,完全匡正了天下的政治。因此,齐国的富强一直延续到齐威王、齐宣王的时候。

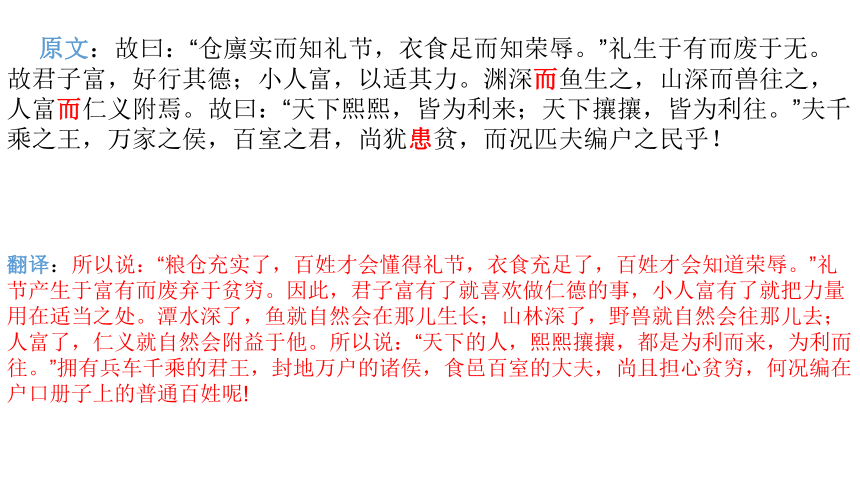

原文:故曰:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”礼生于有而废于无。故君子富,好行其德;小人富,以适其力。渊深而鱼生之,山深而兽往之,人富而仁义附焉。故曰:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”夫千乘之王,万家之侯,百室之君,尚犹患贫,而况匹夫编户之民乎!

翻译:所以说:“粮仓充实了,百姓才会懂得礼节,衣食充足了,百姓才会知道荣辱。”礼节产生于富有而废弃于贫穷。因此,君子富有了就喜欢做仁德的事,小人富有了就把力量用在适当之处。潭水深了,鱼就自然会在那儿生长;山林深了,野兽就自然会往那儿去;人富了,仁义就自然会附益于他。所以说:“天下的人,熙熙攘攘,都是为利而来,为利而往。”拥有兵车千乘的君王,封地万户的诸侯,食邑百室的大夫,尚且担心贫穷,何况编在户口册子上的普通百姓呢!

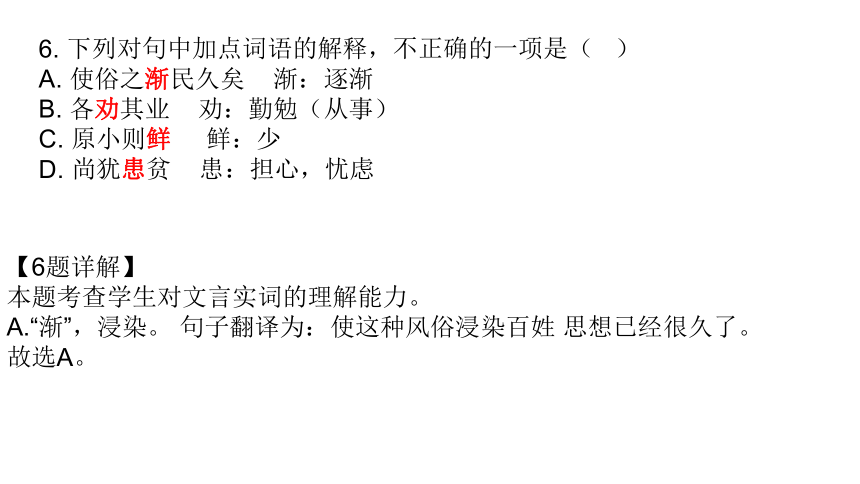

6. 下列对句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A. 使俗之渐民久矣 渐:逐渐

B. 各劝其业 劝:勤勉(从事)

C. 原小则鲜 鲜:少

D. 尚犹患贫 患:担心,忧虑

【6题详解】

本题考查学生对文言实词的理解能力。

A.“渐”,浸染。 句子翻译为:使这种风俗浸染百姓 思想已经很久了。

故选A。

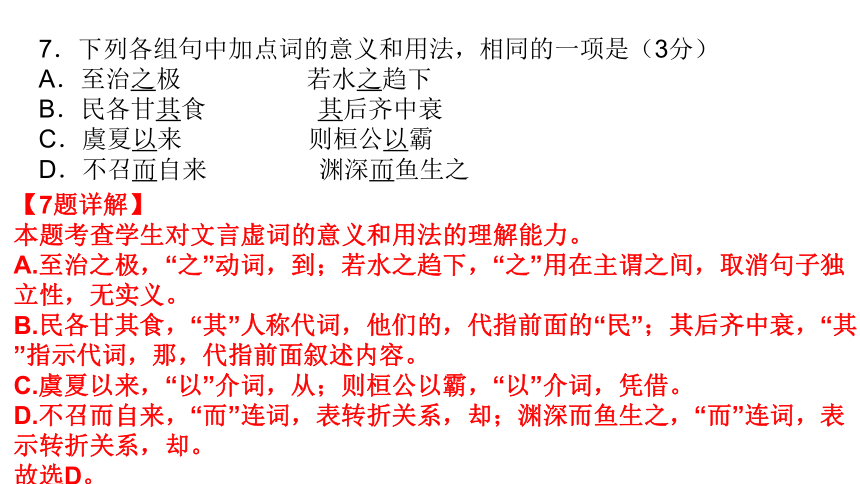

7.下列各组句中加点词的意义和用法,相同的一项是(3分)

A.至治之极????????????????? 若水之趋下

B.民各甘其食??????????????? 其后齐中衰

C.虞夏以来? ????????????????则桓公以霸

D.不召而自来 ???????????????渊深而鱼生之

【7题详解】

本题考查学生对文言虚词的意义和用法的理解能力。

A.至治之极,“之”动词,到;若水之趋下,“之”用在主谓之间,取消句子独立性,无实义。

B.民各甘其食,“其”人称代词,他们的,代指前面的“民”;其后齐中衰,“其”指示代词,那,代指前面叙述内容。

C.虞夏以来,“以”介词,从;则桓公以霸,“以”介词,凭借。

D.不召而自来,“而”连词,表转折关系,却;渊深而鱼生之,“而”连词,表示转折关系,却。

故选D。

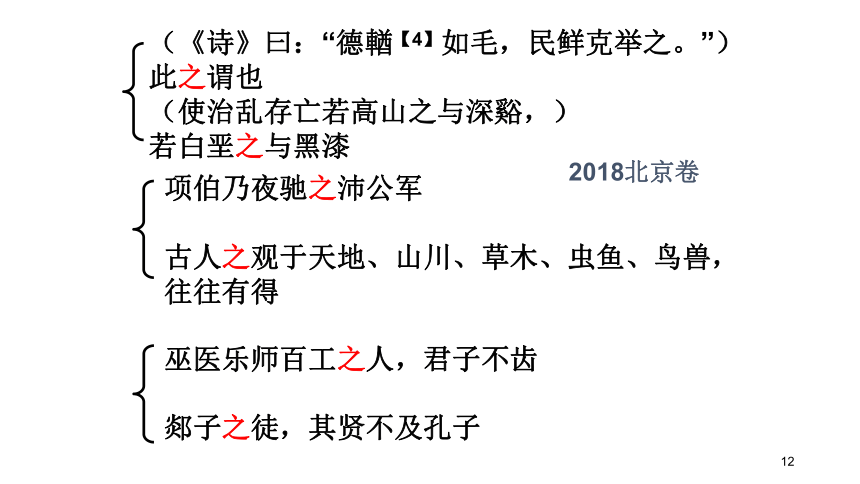

18、之

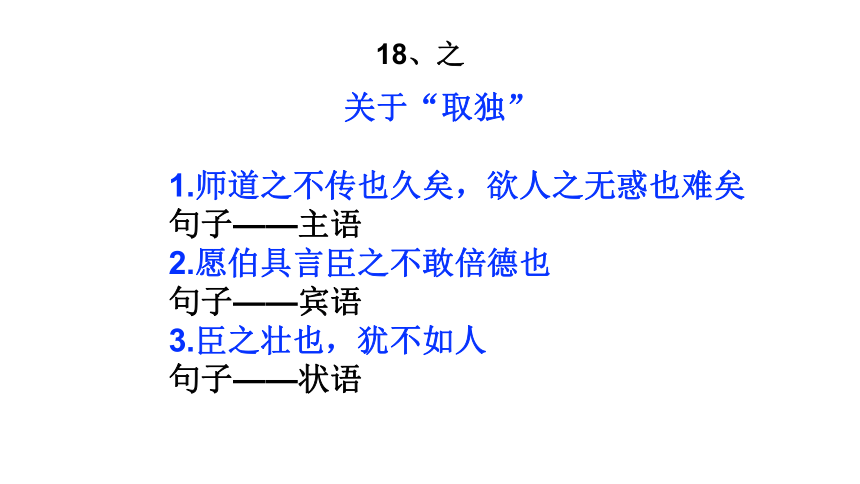

关于“取独”

1.师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

句子——主语

2.愿伯具言臣之不敢倍德也

句子——宾语

3.臣之壮也,犹不如人

句子——状语

9

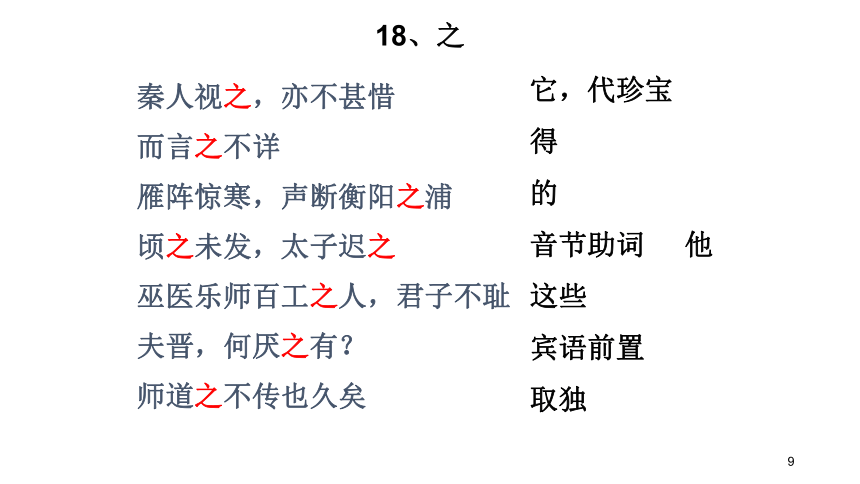

18、之

秦人视之,亦不甚惜

而言之不详

雁阵惊寒,声断衡阳之浦

顷之未发,太子迟之

巫医乐师百工之人,君子不耻

夫晋,何厌之有?

师道之不传也久矣

它,代珍宝

得

的

音节助词 他

这些

宾语前置

取独

10

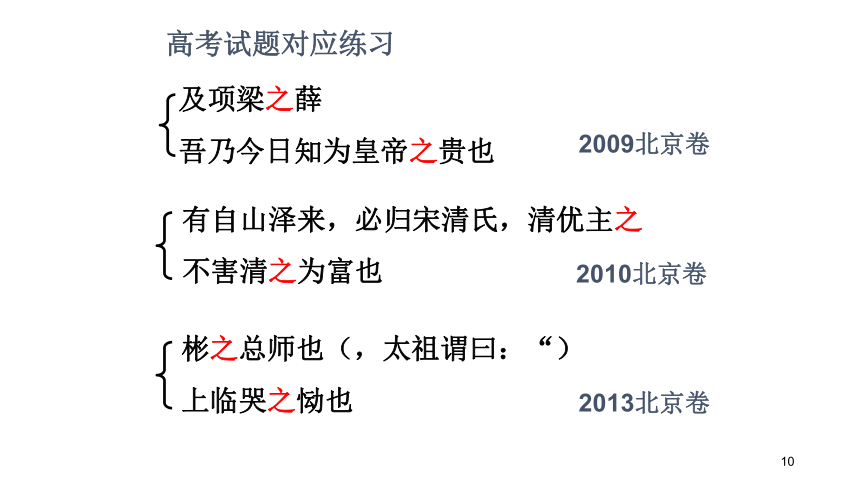

高考试题对应练习

及项梁之薛

吾乃今日知为皇帝之贵也

有自山泽来,必归宋清氏,清优主之

不害清之为富也

2009北京卷

2010北京卷

彬之总师也(,太祖谓曰:“)

上临哭之恸也

2013北京卷

11

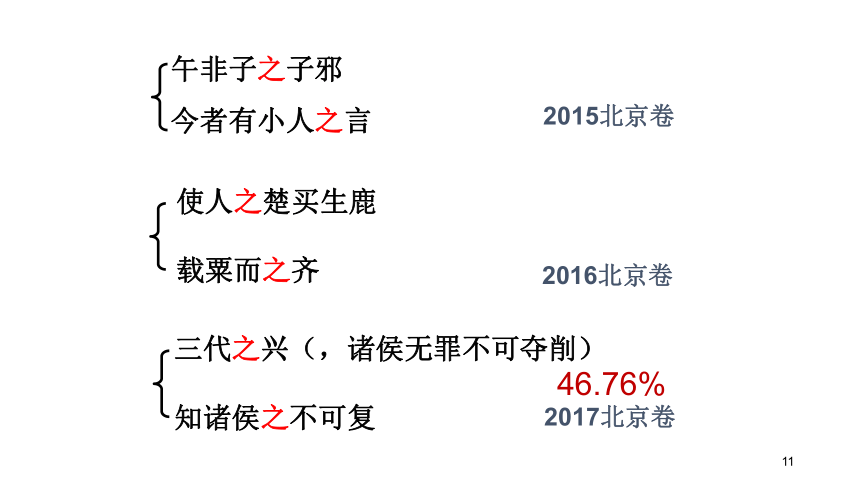

午非子之子邪

今者有小人之言

2015北京卷

使人之楚买生鹿

载粟而之齐

2016北京卷

三代之兴(,诸侯无罪不可夺削)

知诸侯之不可复

2017北京卷

46.76%

12

项伯乃夜驰之沛公军

古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得

巫医乐师百工之人,君子不齿

郯子之徒,其贤不及孔子

(《诗》曰:“德輶【4】如毛,民鲜克举之。”)

此之谓也 ???????

(使治乱存亡若高山之与深谿,)

若白垩之与黑漆

2018北京卷

其:

(一)代词

1.第三人称代词。作领属性定语,可译为“他的”“它的”(包括复数)。

臣从其计,大王亦幸赦臣。(《廉颇蔺相如列传》)

2.第三人称代词。作主谓短语中的小主语,可译为“他”“它”。

秦王恐其破壁。(《廉颇蔺相如列传》)

3.活用为第一人称或第二人称,译为“我的”“我(自己)”或者“你的”“你”。

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》)

4.指示代词,表示远指,可译为“那”“那个”“那些”“那里”。

既其出,则或咎其欲出者。(《游褒禅山记》)

5.指示代词,表示近指,相当于“这”“这个”“这些”。

有蒋氏者,专其利三世矣。(《捕蛇者说》)

6.指示代词,表示“其中的”,后面多为数词。

于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》)

其:

(二)副词

1.表祈使语气,相当于“还是”“就”。 失其所与,不知,吾其还也!(《烛之武退秦师》)

2.加强揣测语气,相当于“恐怕”“大概”。 圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?(《师说》)

3.加强反问语气,相当于“难道”“怎么”。 尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?(《游褒禅山记》)

4.表示告诫、期望的语气,相当于“一定”。 与尔三矢,尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》)

(三)连词

1.表示选择关系,相当于“是……还是……”。 天之苍苍,其正色邪,其远而无所至极邪?(《逍遥游》)

2.表示假设关系,相当于“如果”。 其极刑,曰:“顺我,即先刺心;否则,四肢解尽,心犹不死。”(《狱中杂记》)

(如果遇到执行凌迟这种刑罚,刽子手便对犯人说:“你依我,给我若干钱,我就先刺心,叫你一下子便死;不然的话,我把你四肢剐尽,你心一下子死不了,叫你受罪。“其”相当于“如果”。)

以

(一)介词

1.表示工具,可译为“拿”“用”“凭着”。 愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》)

2.表示凭借,可译为“凭”“靠”。 以勇气闻于诸侯。(《廉颇蔺相如列传》)

3.表示所处置的对象,可译为“把”。申之以孝悌之义。(《寡人之于国也》)

4.表示原因,可译为“因为”“由于”。赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》)

5.表示依据,可译为“按照”“依照”“根据”。斧斤以时入山林。(《寡人之于国也》)

(二)连词

1.表示并列或递进关系,可译为“而”“又”“而且”“并且”等。夫夷以近,则游者众。(《游褒禅山记》)

2.表示承接关系,可不译。樊哙侧其盾以撞。(《鸿门宴》)

3.表示目的关系,可译为“来”“用来”“以致”等。则请立太子为王,以绝秦望。(《廉颇蔺相如列传》)

4.表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为“因为”。不赂者以赂者丧。(《六国论》)

5.表示修饰关系,连接状语和中心语,可译为“而”,或省去。余与四人拥火以入。(《游褒禅山记》)

6. 表因果,常常在表示原因的分句前,可译为“因为”。古人之观于天地山川草木虫鱼鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。 《游褒禅山记》

以

(三)助词

表时间、方位和范围 指从此以往十五都予赵。(《廉颇蔺相如列传》)

(四)动词

1.以为,认为。皆以美于徐公。(《邹忌讽齐王纳谏》)

2.用,任用。忠不必用兮,贤不必以。(《涉江》)

3.率领。令骑将灌婴以五千骑追之。(《鸿门宴》)

(五)名词

可译为“缘由”“原因”。古人秉烛游,良有以也!(李白《春夜宴桃李园序》)

(六)通“已”,止。无以,则王乎?(《齐桓晋文之事》)

【复词】 “以是”、“是以”“以故”,相当于“因此”,引出事理发展或推断的结果。

是以十九年而刀刃若新发于硎。(《庖丁解牛》)

以故其后名之曰褒禅。(《游褒禅山记》)

8.下列对文中画线语句的理解,不正确的一项是(3分)

A.而心夸矜势能之荣

???但是心里以矜持骄傲为荣

B.虽户说以妙论

???即使用(老子所讲的)妙论去挨家挨户地劝说

C.铜、铁则千里往往山出棋置

铜、铁则往往在方圆千里的山中就有出产,(产地)如棋子那样密布

D.繦至而辐凑

像绳子串钱似地络绎不绝而来,像辐条汇合于车毂一样聚集

【8题详解】

本题考查学生对文言语句的理解能力。

A.“而心夸矜势能之荣”译为:然而精神上还要炫耀自己权势与才能的荣耀。“夸矜”,炫耀;“势能”,权势与才能。

故选A。

9.根据文意,下列理解和推断,不正确的一项是(3分)

A.老子描绘的“至治”社会中,人们自给自足,安居乐业,满足现状,互不往来。

B.各地物产丰富,各有特色,价格各异,其中的商机有助于人们实现财富的增长。

C.太公和管仲都重视经济发展与法治,使齐国一直保持兴盛富强,桓公称霸天下。

D.“人富而仁义附”强调财富的作用,或对人们正确价值观的形成产生不良影响。

【9题详解】

本题考查学生对文章内容的理解和推断能力。

C.“太公和管仲都重视经济发展与法治”错误,根据原文表述“故太公望封于营丘,地潟卤, 人民寡,于是太公劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之,繦至而辐凑。”翻译为现代文维:从前姜太公被封在营丘,那里土质多盐碱,人口稀少,于是太公鼓励妇女纺织,极力提高工艺技巧,把鱼、盐运到别处去销售,结果别国的人和财物纷纷流归于齐国,就像绳子串钱似地络绎不绝而来,像辐条汇合于车毂一样聚集。据此分析,姜太公只重视经济发展,而不重视法治。

故选C。

10.将文中画波浪线的语句译为现代汉语。(2分)

?? ?贫富之道,莫之夺予

【10题详解】

本题考查学生的文言翻译能力。

“道”名词,方法;“莫”否定副词,没有;“夺”动词,夺走;“予”动词,给予。

10. 形成贫富的方法,没有人能够夺走或给予

11. 例1:不用政令强制要求,顺应人们的生活需求,各类物资通过农、虞、工、商自然得到生产、开发、制造、流通。

例2:营丘原本土质不好,人口稀少,太公鼓励民众积极发展生产与贸易,齐国得以兴盛富强。

文言文翻译:

1. 文言语境中单个字词的理解

2.课内(已知)知识的课外迁移

11.关于国家经济发展,司马迁提出:“故善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。”请根据文意分别概括可以印证“因之”“利道之”的例子。(4分)

11. 例1:不用政令强制要求,顺应人们的生活需求,各类物资通过农、虞、工、商自然得到生产、开发、制造、流通。

例2:营丘原本土质不好,人口稀少,太公鼓励民众积极发展生产与贸易,齐国得以兴盛富强。

【11题详解】

本题考查学生的分析概括能力。

题干中提到“关于国家经济发展,司马迁提出:‘故善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。’”首先理解“故善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。”其意为:因此,(掌权者对于百姓)最高明的办法是听其自然发展,其次是向有利的方向引导他们,再次是教育他们,再次是制定法规去约束他们,最下等的办法是和他们争利。根据题干要求“请根据文意分别概括可以印证“因之”“利道之”的例子。”即概括文中听其自然发展的例子和向有利的方向引导他们的例子。原文第三自然段“人各任其能,竭其力,以得所欲。故物贱之征贵,贵之征贱,各劝其业,乐其事,若水之趋下,日夜无休时,不召而自来,不求而民出之。岂非道之所符,而自然之验邪?”便是听其自然发展的例子;原文第四段“。故太公望封于营丘,地潟卤, 人民寡,于是太公劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之,繦至而辐凑。”便是向有利的方向引导他们的例子。根据原文内容的翻译理解,组织答案即可。

名著阅读——《论语》

①子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”(《论语·子路》)

翻译:

孔子说:“熟读《诗》三百篇,叫他去从政做官治理百姓,却不能通达行政;叫他出使四方各国,却不能恰当地赋诗应对;这样,就是诗读得再多,又有什么用呢?”

②陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也。’‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。”(《论语·季氏》)

翻译:

陈亢向伯鱼问道:“你在老师那里有得到与众不同的教诲吗?”伯鱼回答说:没有。他曾经独自站在那里,我快步走过庭中,他说:‘学《诗》了吗?’我回答说:‘没有。’他说:不学《诗》就不会应对说话。‘我退回后就学《诗》。

孔子说:“学生们为什么没有人学诗呢?诗可以激发心志,可以提高观察力,可以培养群体观念,可以学得讽刺方法。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

③子曰:“小子何莫学夫诗?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”(《论语·阳货》)

在孔子看来,学《诗》有哪些作用?请根据以上几则《论语》选文简要说明。

翻译:

孔子说:“学生们为什么没有人学诗呢?诗可以激发心志,可以提高观察力,可以培养群体观念,可以学得讽刺方法。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

【答案】①可以指导为政,助力外交(授之以政而达,使于四方能专对)。②可以增进交流而协调人际关系(不学诗无以言、可以群可以怨、事父事君)。③可增加知识(多识鸟兽草木之名),可训练思维以培养联想力观察力(可以兴可以观)。

【详解】本题考查筛选并概括文章内容的能力。

根据第一则材料孔子提出的观点是,在人们努力学习的基础上“授之以政”,进行实际锻炼;若不能完成,则让其“使于四方”进行锻炼,让知识接受实践的检验;若还没有明显的改观,那他就真是一个死读书、读死书的人了。孔子在这则语录里主要是讲《诗经》可以应用于从政和外交活动,有其实用功能。

第二则材料“不学诗,无以言”意思是:人要是不学《诗》,则无以与人言语了,真的不知道该怎么说话。学《诗》可以增进交流而协调人际关系。

第三则材料中“可以兴”是可以表达思想,抒发情怀;“可以观”是可以体察诗人的心境,观察当时的社会。所以读诗可以受到启发,明白很多事理。“可以群”是学了诗,涵养了心性,提升了自身素质,就更懂得也更善于与人相处,因为可以用诗的学问和知识与朋友切磋,所谓以文会友。“可以怨”是学了诗可以发牢骚,因为可以用诗来表达自己的不平,疏导情绪。“迩之事父,远之事君”即学到事奉君主和长辈的道理;还有可以多认识鸟兽草木的名称。

1.《论语》阅读问题

(1)古汉语阅读能力弱

(2)分析归纳能力弱

2.《论语》备考层次:

(1)文字层次,主要针对语言文字的理解和积累,达到读懂文章、积累知识的目的;

(2)文章层次,主要针对章法技巧的分析和鉴赏,达到学习章法、培养能力的目的;

(3)文化层次,主要针对文化传统的评析和传承,达到传承文化、提升思想的目的。

主题

内容

要点

核心词

政治

为政以德

孔子的德政主张

德、礼

克己复礼

孔子的礼治主张

礼、道、孝悌、仁

知其不可而为之

孔子坚忍不拔的精神

礼、入世

修身

仁者爱人

孔子的价值(仁爱)观

孝、忠恕、仁、志向

君子之风

道德修养的内容和要求(行为观)

义、利,仁、知、勇,文与质

周而不比

孔子的交往观

君子、小人,义、利

学习

与

教育

诲人不倦

孔子的教育观

教学、义、礼

高山仰止

孔子的高尚品德

道德、仁

沂水春风

孔子的礼治思想

教学、志向、理想

哲学

中庸之道

孔子的哲学基础(处世观)

中庸、义、礼、和

3.二轮备考(查缺补漏)

4.考场《论语》作答原则

① 看清题目要求,联系题中提供的原材料作答

② 说明解释类、理解概括题,要关注注解,仔细推敲关键词句

④ 分析评价题要有条理,呈分总、总分结构

第一步:归纳点出(通过筛选信息,点出孔子观点或儒家观点)

第二步:分析文本(结合题中相关材料或《论语》其它语句分析)

第三步:联系实际进行评或析,要求有具体内容,有多层次分析

《论语》阅读

读下面的文言文,完成下面小题。

原文:老子曰:“至治之极,邻国相望,鸡狗之声相闻,民各甘其食,美其服,安其俗,乐其业,至老死不相往来。”必用此为务,輓近世涂民耳目,则几无行矣。

太史公曰:虞夏以来,耳目欲极声色之好,口欲穷刍豢之味,身安逸乐,而心夸矜势能之荣。使俗之渐。民久矣,虽户说以妙论,终不能化。故善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。

翻译: 老子说:“太平盛世到了极盛时期,邻国的人互相望得见,鸡狗的叫声彼此听得到,各国的百姓都认为自己的饮食甜美,自己的服装漂亮,习惯于自己的风俗,喜爱自己的职业,直到老死也不相互往来。”如果定要采用这种主张,把它作为要务,来闭塞近代百姓的耳目,那几乎是不可行的。

太史公说:虞舜和夏朝以来,人们的耳目都想尽量享受声色的美好,口里都想尝遍各种肉类的滋味,身体安于安闲快乐的生活,而心里夸耀拥有权势才干的光荣。致使这种风俗浸染百姓的思想已经很久,即使用(老子所讲的)妙论去挨家挨户地劝说,也终究不能改变。因此,(掌权者对于百姓)最高明的办法是听其自然发展,其次是向有利的方向引导他们,再次是教育他们,再次是制定法规去约束他们,最下等的办法是和他们争利。

原文:夫山西饶材、竹、玉石;山东多鱼、盐、漆;江南出梓、桂、金、珠玑;龙门、碣石北多马、牛、羊、筋角;铜、铁则千里往往山出棋置:此其大较也。皆中国人民所喜好,谣俗被服饮食奉生送死之具也。故待农而食之,虞【1】而出之,工而成之,商而通之。此宁有政教发征期会哉?人各任其能,竭其力,以得所欲。故物贱之征贵,贵之征贱,各劝其业,乐其事,若水之趋下,日夜无休时,不召而自来,不求而民出之。岂非道之所符,而自然之验邪?

翻译:太行山以西富有木材、竹子、玉石;太行山以东盛产鱼、盐、漆;长江以南出产梓树、桂木、金、珠玑;龙门、碣石以北多产马、牛、羊、筋角;铜、铁则往往在方圆千里的山中就有出产,(产地)如棋子那样密布。这是物产分布的大致情况。这些都是中原百姓所喜爱的,是人们日常生活所习用的服装、饮食、养生、送葬的东西。所以,靠农夫耕种,才有吃的粮食;靠虞人管理,山泽才能开发出资源;靠工匠做工,器物才能制成;靠商贾贩卖,物资才能流通。这难道有政令教化去征调限期会集吗?人们各自发挥自己的才能,竭尽自己的力量,去求得他们所想要的东西。所以,社会上的各种物资,物品价格低廉,商人就会把商品销售到可以贵卖的地方;物品价格昂贵,商人就会从价格低廉的地方运来销售。人们各自勤勉地从事他们的职业,乐意去做他们的工作,好像水向下奔流,日日夜夜没有停止的时候,不用召唤就自己到来,物产不须征求而百姓自己就生产出来。难道这不是符合于规律而且是自然发展的验证吗?

原文:周书曰:“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞不出则财匮少。”财匮少而山泽不辟矣。此四者,民所衣食之原也。原大则饶,原小则鲜。上则富国,下则富家。贫富之道,莫之夺予,而巧者有余,拙者不足。故太公望封于营丘,地潟卤【2】,人民寡,于是太公劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之,繦至而辐凑。故齐冠带衣履天下,海岱之间敛袂而往朝焉。其后齐中衰,管子修之,设轻重九府,则桓公以霸,九合诸侯,一匡天下。是以齐富强至于威、宣也。

翻译: 《周书》说:“农夫不出来耕种就缺乏粮食,工匠不出来做工就缺乏用具,商人不出来经营就使粮食、用具、钱财不能流通,虞人不出来开发山泽就财源缺乏。”财源缺乏,山泽就不能开发了。这四个方面,是老百姓穿衣吃饭的本源。本源大就富裕,本源小就贫乏。它们对上可以使国家富强,对下可以使家族富有。形成贫富的方法,没有人能够夺走或给予,不过智巧的人能使财富有余,笨拙的人只能使财富不足。从前姜太公被封在营丘,那里土质多盐碱,人口稀少,于是太公鼓励妇女纺织,极力提高工艺技巧,把鱼、盐运到别处去销售,结果别国的人和财物纷纷流归于齐国,就像绳子串钱似地络绎不绝而来,像辐条汇合于车毂一样聚集。因此齐国制造的帽子、带子、衣服、鞋子畅销天下,从东海到泰山之间的诸侯,都整敛衣袖,恭敬地去齐国朝拜。那以后,齐国中途衰落,管仲重整太公的事业,设立掌管财政的机构,齐桓公因此而称霸天下,多次会盟诸侯,完全匡正了天下的政治。因此,齐国的富强一直延续到齐威王、齐宣王的时候。

原文:故曰:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”礼生于有而废于无。故君子富,好行其德;小人富,以适其力。渊深而鱼生之,山深而兽往之,人富而仁义附焉。故曰:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”夫千乘之王,万家之侯,百室之君,尚犹患贫,而况匹夫编户之民乎!

翻译:所以说:“粮仓充实了,百姓才会懂得礼节,衣食充足了,百姓才会知道荣辱。”礼节产生于富有而废弃于贫穷。因此,君子富有了就喜欢做仁德的事,小人富有了就把力量用在适当之处。潭水深了,鱼就自然会在那儿生长;山林深了,野兽就自然会往那儿去;人富了,仁义就自然会附益于他。所以说:“天下的人,熙熙攘攘,都是为利而来,为利而往。”拥有兵车千乘的君王,封地万户的诸侯,食邑百室的大夫,尚且担心贫穷,何况编在户口册子上的普通百姓呢!

6. 下列对句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A. 使俗之渐民久矣 渐:逐渐

B. 各劝其业 劝:勤勉(从事)

C. 原小则鲜 鲜:少

D. 尚犹患贫 患:担心,忧虑

【6题详解】

本题考查学生对文言实词的理解能力。

A.“渐”,浸染。 句子翻译为:使这种风俗浸染百姓 思想已经很久了。

故选A。

7.下列各组句中加点词的意义和用法,相同的一项是(3分)

A.至治之极????????????????? 若水之趋下

B.民各甘其食??????????????? 其后齐中衰

C.虞夏以来? ????????????????则桓公以霸

D.不召而自来 ???????????????渊深而鱼生之

【7题详解】

本题考查学生对文言虚词的意义和用法的理解能力。

A.至治之极,“之”动词,到;若水之趋下,“之”用在主谓之间,取消句子独立性,无实义。

B.民各甘其食,“其”人称代词,他们的,代指前面的“民”;其后齐中衰,“其”指示代词,那,代指前面叙述内容。

C.虞夏以来,“以”介词,从;则桓公以霸,“以”介词,凭借。

D.不召而自来,“而”连词,表转折关系,却;渊深而鱼生之,“而”连词,表示转折关系,却。

故选D。

18、之

关于“取独”

1.师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

句子——主语

2.愿伯具言臣之不敢倍德也

句子——宾语

3.臣之壮也,犹不如人

句子——状语

9

18、之

秦人视之,亦不甚惜

而言之不详

雁阵惊寒,声断衡阳之浦

顷之未发,太子迟之

巫医乐师百工之人,君子不耻

夫晋,何厌之有?

师道之不传也久矣

它,代珍宝

得

的

音节助词 他

这些

宾语前置

取独

10

高考试题对应练习

及项梁之薛

吾乃今日知为皇帝之贵也

有自山泽来,必归宋清氏,清优主之

不害清之为富也

2009北京卷

2010北京卷

彬之总师也(,太祖谓曰:“)

上临哭之恸也

2013北京卷

11

午非子之子邪

今者有小人之言

2015北京卷

使人之楚买生鹿

载粟而之齐

2016北京卷

三代之兴(,诸侯无罪不可夺削)

知诸侯之不可复

2017北京卷

46.76%

12

项伯乃夜驰之沛公军

古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得

巫医乐师百工之人,君子不齿

郯子之徒,其贤不及孔子

(《诗》曰:“德輶【4】如毛,民鲜克举之。”)

此之谓也 ???????

(使治乱存亡若高山之与深谿,)

若白垩之与黑漆

2018北京卷

其:

(一)代词

1.第三人称代词。作领属性定语,可译为“他的”“它的”(包括复数)。

臣从其计,大王亦幸赦臣。(《廉颇蔺相如列传》)

2.第三人称代词。作主谓短语中的小主语,可译为“他”“它”。

秦王恐其破壁。(《廉颇蔺相如列传》)

3.活用为第一人称或第二人称,译为“我的”“我(自己)”或者“你的”“你”。

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》)

4.指示代词,表示远指,可译为“那”“那个”“那些”“那里”。

既其出,则或咎其欲出者。(《游褒禅山记》)

5.指示代词,表示近指,相当于“这”“这个”“这些”。

有蒋氏者,专其利三世矣。(《捕蛇者说》)

6.指示代词,表示“其中的”,后面多为数词。

于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》)

其:

(二)副词

1.表祈使语气,相当于“还是”“就”。 失其所与,不知,吾其还也!(《烛之武退秦师》)

2.加强揣测语气,相当于“恐怕”“大概”。 圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?(《师说》)

3.加强反问语气,相当于“难道”“怎么”。 尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?(《游褒禅山记》)

4.表示告诫、期望的语气,相当于“一定”。 与尔三矢,尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》)

(三)连词

1.表示选择关系,相当于“是……还是……”。 天之苍苍,其正色邪,其远而无所至极邪?(《逍遥游》)

2.表示假设关系,相当于“如果”。 其极刑,曰:“顺我,即先刺心;否则,四肢解尽,心犹不死。”(《狱中杂记》)

(如果遇到执行凌迟这种刑罚,刽子手便对犯人说:“你依我,给我若干钱,我就先刺心,叫你一下子便死;不然的话,我把你四肢剐尽,你心一下子死不了,叫你受罪。“其”相当于“如果”。)

以

(一)介词

1.表示工具,可译为“拿”“用”“凭着”。 愿以十五城请易璧。(《廉颇蔺相如列传》)

2.表示凭借,可译为“凭”“靠”。 以勇气闻于诸侯。(《廉颇蔺相如列传》)

3.表示所处置的对象,可译为“把”。申之以孝悌之义。(《寡人之于国也》)

4.表示原因,可译为“因为”“由于”。赵王岂以一璧之故欺秦邪?(《廉颇蔺相如列传》)

5.表示依据,可译为“按照”“依照”“根据”。斧斤以时入山林。(《寡人之于国也》)

(二)连词

1.表示并列或递进关系,可译为“而”“又”“而且”“并且”等。夫夷以近,则游者众。(《游褒禅山记》)

2.表示承接关系,可不译。樊哙侧其盾以撞。(《鸿门宴》)

3.表示目的关系,可译为“来”“用来”“以致”等。则请立太子为王,以绝秦望。(《廉颇蔺相如列传》)

4.表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为“因为”。不赂者以赂者丧。(《六国论》)

5.表示修饰关系,连接状语和中心语,可译为“而”,或省去。余与四人拥火以入。(《游褒禅山记》)

6. 表因果,常常在表示原因的分句前,可译为“因为”。古人之观于天地山川草木虫鱼鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。 《游褒禅山记》

以

(三)助词

表时间、方位和范围 指从此以往十五都予赵。(《廉颇蔺相如列传》)

(四)动词

1.以为,认为。皆以美于徐公。(《邹忌讽齐王纳谏》)

2.用,任用。忠不必用兮,贤不必以。(《涉江》)

3.率领。令骑将灌婴以五千骑追之。(《鸿门宴》)

(五)名词

可译为“缘由”“原因”。古人秉烛游,良有以也!(李白《春夜宴桃李园序》)

(六)通“已”,止。无以,则王乎?(《齐桓晋文之事》)

【复词】 “以是”、“是以”“以故”,相当于“因此”,引出事理发展或推断的结果。

是以十九年而刀刃若新发于硎。(《庖丁解牛》)

以故其后名之曰褒禅。(《游褒禅山记》)

8.下列对文中画线语句的理解,不正确的一项是(3分)

A.而心夸矜势能之荣

???但是心里以矜持骄傲为荣

B.虽户说以妙论

???即使用(老子所讲的)妙论去挨家挨户地劝说

C.铜、铁则千里往往山出棋置

铜、铁则往往在方圆千里的山中就有出产,(产地)如棋子那样密布

D.繦至而辐凑

像绳子串钱似地络绎不绝而来,像辐条汇合于车毂一样聚集

【8题详解】

本题考查学生对文言语句的理解能力。

A.“而心夸矜势能之荣”译为:然而精神上还要炫耀自己权势与才能的荣耀。“夸矜”,炫耀;“势能”,权势与才能。

故选A。

9.根据文意,下列理解和推断,不正确的一项是(3分)

A.老子描绘的“至治”社会中,人们自给自足,安居乐业,满足现状,互不往来。

B.各地物产丰富,各有特色,价格各异,其中的商机有助于人们实现财富的增长。

C.太公和管仲都重视经济发展与法治,使齐国一直保持兴盛富强,桓公称霸天下。

D.“人富而仁义附”强调财富的作用,或对人们正确价值观的形成产生不良影响。

【9题详解】

本题考查学生对文章内容的理解和推断能力。

C.“太公和管仲都重视经济发展与法治”错误,根据原文表述“故太公望封于营丘,地潟卤, 人民寡,于是太公劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之,繦至而辐凑。”翻译为现代文维:从前姜太公被封在营丘,那里土质多盐碱,人口稀少,于是太公鼓励妇女纺织,极力提高工艺技巧,把鱼、盐运到别处去销售,结果别国的人和财物纷纷流归于齐国,就像绳子串钱似地络绎不绝而来,像辐条汇合于车毂一样聚集。据此分析,姜太公只重视经济发展,而不重视法治。

故选C。

10.将文中画波浪线的语句译为现代汉语。(2分)

?? ?贫富之道,莫之夺予

【10题详解】

本题考查学生的文言翻译能力。

“道”名词,方法;“莫”否定副词,没有;“夺”动词,夺走;“予”动词,给予。

10. 形成贫富的方法,没有人能够夺走或给予

11. 例1:不用政令强制要求,顺应人们的生活需求,各类物资通过农、虞、工、商自然得到生产、开发、制造、流通。

例2:营丘原本土质不好,人口稀少,太公鼓励民众积极发展生产与贸易,齐国得以兴盛富强。

文言文翻译:

1. 文言语境中单个字词的理解

2.课内(已知)知识的课外迁移

11.关于国家经济发展,司马迁提出:“故善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。”请根据文意分别概括可以印证“因之”“利道之”的例子。(4分)

11. 例1:不用政令强制要求,顺应人们的生活需求,各类物资通过农、虞、工、商自然得到生产、开发、制造、流通。

例2:营丘原本土质不好,人口稀少,太公鼓励民众积极发展生产与贸易,齐国得以兴盛富强。

【11题详解】

本题考查学生的分析概括能力。

题干中提到“关于国家经济发展,司马迁提出:‘故善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。’”首先理解“故善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。”其意为:因此,(掌权者对于百姓)最高明的办法是听其自然发展,其次是向有利的方向引导他们,再次是教育他们,再次是制定法规去约束他们,最下等的办法是和他们争利。根据题干要求“请根据文意分别概括可以印证“因之”“利道之”的例子。”即概括文中听其自然发展的例子和向有利的方向引导他们的例子。原文第三自然段“人各任其能,竭其力,以得所欲。故物贱之征贵,贵之征贱,各劝其业,乐其事,若水之趋下,日夜无休时,不召而自来,不求而民出之。岂非道之所符,而自然之验邪?”便是听其自然发展的例子;原文第四段“。故太公望封于营丘,地潟卤, 人民寡,于是太公劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之,繦至而辐凑。”便是向有利的方向引导他们的例子。根据原文内容的翻译理解,组织答案即可。

名著阅读——《论语》

①子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”(《论语·子路》)

翻译:

孔子说:“熟读《诗》三百篇,叫他去从政做官治理百姓,却不能通达行政;叫他出使四方各国,却不能恰当地赋诗应对;这样,就是诗读得再多,又有什么用呢?”

②陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也。’‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。”(《论语·季氏》)

翻译:

陈亢向伯鱼问道:“你在老师那里有得到与众不同的教诲吗?”伯鱼回答说:没有。他曾经独自站在那里,我快步走过庭中,他说:‘学《诗》了吗?’我回答说:‘没有。’他说:不学《诗》就不会应对说话。‘我退回后就学《诗》。

孔子说:“学生们为什么没有人学诗呢?诗可以激发心志,可以提高观察力,可以培养群体观念,可以学得讽刺方法。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

③子曰:“小子何莫学夫诗?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”(《论语·阳货》)

在孔子看来,学《诗》有哪些作用?请根据以上几则《论语》选文简要说明。

翻译:

孔子说:“学生们为什么没有人学诗呢?诗可以激发心志,可以提高观察力,可以培养群体观念,可以学得讽刺方法。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

【答案】①可以指导为政,助力外交(授之以政而达,使于四方能专对)。②可以增进交流而协调人际关系(不学诗无以言、可以群可以怨、事父事君)。③可增加知识(多识鸟兽草木之名),可训练思维以培养联想力观察力(可以兴可以观)。

【详解】本题考查筛选并概括文章内容的能力。

根据第一则材料孔子提出的观点是,在人们努力学习的基础上“授之以政”,进行实际锻炼;若不能完成,则让其“使于四方”进行锻炼,让知识接受实践的检验;若还没有明显的改观,那他就真是一个死读书、读死书的人了。孔子在这则语录里主要是讲《诗经》可以应用于从政和外交活动,有其实用功能。

第二则材料“不学诗,无以言”意思是:人要是不学《诗》,则无以与人言语了,真的不知道该怎么说话。学《诗》可以增进交流而协调人际关系。

第三则材料中“可以兴”是可以表达思想,抒发情怀;“可以观”是可以体察诗人的心境,观察当时的社会。所以读诗可以受到启发,明白很多事理。“可以群”是学了诗,涵养了心性,提升了自身素质,就更懂得也更善于与人相处,因为可以用诗的学问和知识与朋友切磋,所谓以文会友。“可以怨”是学了诗可以发牢骚,因为可以用诗来表达自己的不平,疏导情绪。“迩之事父,远之事君”即学到事奉君主和长辈的道理;还有可以多认识鸟兽草木的名称。

1.《论语》阅读问题

(1)古汉语阅读能力弱

(2)分析归纳能力弱

2.《论语》备考层次:

(1)文字层次,主要针对语言文字的理解和积累,达到读懂文章、积累知识的目的;

(2)文章层次,主要针对章法技巧的分析和鉴赏,达到学习章法、培养能力的目的;

(3)文化层次,主要针对文化传统的评析和传承,达到传承文化、提升思想的目的。

主题

内容

要点

核心词

政治

为政以德

孔子的德政主张

德、礼

克己复礼

孔子的礼治主张

礼、道、孝悌、仁

知其不可而为之

孔子坚忍不拔的精神

礼、入世

修身

仁者爱人

孔子的价值(仁爱)观

孝、忠恕、仁、志向

君子之风

道德修养的内容和要求(行为观)

义、利,仁、知、勇,文与质

周而不比

孔子的交往观

君子、小人,义、利

学习

与

教育

诲人不倦

孔子的教育观

教学、义、礼

高山仰止

孔子的高尚品德

道德、仁

沂水春风

孔子的礼治思想

教学、志向、理想

哲学

中庸之道

孔子的哲学基础(处世观)

中庸、义、礼、和

3.二轮备考(查缺补漏)

4.考场《论语》作答原则

① 看清题目要求,联系题中提供的原材料作答

② 说明解释类、理解概括题,要关注注解,仔细推敲关键词句

④ 分析评价题要有条理,呈分总、总分结构

第一步:归纳点出(通过筛选信息,点出孔子观点或儒家观点)

第二步:分析文本(结合题中相关材料或《论语》其它语句分析)

第三步:联系实际进行评或析,要求有具体内容,有多层次分析

同课章节目录