高二化学知能训练(鲁科版选修6):主题3 物质的检测综合检测

文档属性

| 名称 | 高二化学知能训练(鲁科版选修6):主题3 物质的检测综合检测 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 93.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2011-12-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

主题综合检测(三)

一、选择题(本题包括15小题,每小题3分,共45分)

1.(2010年高考浙江卷)下列说法中,正确的是( )

A.光导纤维、棉花、油脂、ABS树脂都是由高分子化合物组成的物质

B.开发核能、太阳能等新能源、推广甲醇汽油、使用无磷洗涤剂都可直接降低碳排放

C.红外光谱仪、核磁共振仪、质谱仪都可用于有机化合物结构的分析

D.阴极射线、α 粒子散射现象及布朗运动的发现都对原子结构模型的建立作出了贡献

解析:选C。A项光导纤维主要成分是SiO2,它和油脂都不是高分子化合物;B项无磷洗涤剂与降低碳排放无关;D项布朗运动的发现与原子结构模型的建立无关。

2.(2010年高考天津卷)化学已渗透到人类生活的各个方面。下列说法不正确的是( )

A.阿司匹林具有解热镇痛作用

B.可以用Si3N4、Al2O3制作高温结构陶瓷制品

C.在入海口的钢铁闸门上装一定数量的铜块可防止闸门被腐蚀

D.禁止使用四乙基铅作汽油抗爆震剂,可减少汽车尾气污染

解析:选C。阿司匹林为解热镇痛药,A正确;高温结构陶瓷的基体的主要成分有Al2O3、MgO·Al2O3、SiO2、Si3N4、SiC等,B正确;钢铁闸门上装一定数量的铜块,形成铁 铜原电池,铁为负极,加速铁的腐蚀,C错;禁止使用含铅汽油,以防止铅对空气的污染,D正确。

3.下列关于实验的基本操作及安全知识的有关叙述正确的是( )

A.用洁净的玻璃棒蘸取某溶液做焰色反应实验

B.苯酚浓溶液沾皮肤上后立即用酒精擦洗

C.将浓氨水和浓盐酸存放在同一层药品橱中

D.配制银氨溶液时,将AgNO3溶液逐滴滴入稀氨水中

解析:选B。本题考查实验基本操作。做焰色反应应用耐高温的铂或铁丝,A错;苯酚有毒,易溶于酒精,B对;浓氨水和浓盐酸都易挥发,会生成氯化铵,C错;配制银氨溶液时应将稀氨水逐滴滴入硝酸银溶液中,D错。

4.以下各组中的所有物质在一定条件下都能跟水发生反应的是( )

①生石灰、木炭、二氧化硫、蔗糖 ②镁、甲苯、葡萄糖、淀粉 ③电石、乙酸乙酯、蛋白质、硫黄 ④氯气、溴乙烷、过氧化钠、二氧化氮 ⑤明矾、氧化铝、二氧化硅、纤维素

A.①④ B.②③

C.①②⑤ D.①③④⑤

解析:选A。主要考查一些常见物质的性质。②中的甲苯不与水反应,③中硫黄不与水反应,⑤中氧化铝、二氧化硅都不与水反应,所以①④正确。

5.检验下列有机物的方法中正确的是(双选)( )

A.向氯仿中加入AgNO3溶液检验其含有的氯元素

B.用酸性KMnO4溶液鉴别乙烯和乙炔

C.用FeCl3溶液鉴别苯和苯酚

D.用新制Cu(OH)2悬浊液鉴别乙醇、乙醛和乙酸

解析:选CD。A.氯仿CHCl3不能在水溶液中电离出Cl-,故不能直接加入AgNO3溶液检验氯元素的存在;B.乙烯、乙炔都能使酸性KMnO4溶液退色,故不能鉴别;C.FeCl3遇苯酚呈紫色,故可以用来鉴别苯和苯酚;D.加入新制Cu(OH)2悬浊液,蓝色的Cu(OH)2沉淀消失、呈蓝色溶液的是乙酸,加热剩余二者,有砖红色沉淀产生的溶液是乙醛;无砖红色沉淀的是乙醇。

6.(2010年高考天津卷)下列鉴别方法可行的是( )

A.用氨水鉴别Al3+、Mg2+和Ag+

B.用Ba(NO3)2溶液鉴别Cl-、SO和CO

C.用核磁共振氢谱鉴别1 溴丙烷和2 溴丙烷

D.用KMnO4酸性溶液鉴别CH3CH===CHCH2OH和CH3CH2CH2CHO

解析:选C。将氨水滴到Al3+、Mg2+的溶液中均有白色沉淀产生,现象相同,不能鉴别;将Ba(NO3)2滴到SO、CO的溶液中,均产生白色沉淀,现象相同,不能鉴别;1 溴丙烷中有3种氢,而2 溴丙烷中有2种氢,所以核磁共振可以用来鉴别;D项中两种物质均能使酸性KMnO4退色,不能鉴别。

7.对于某些离子的检验及结论一定正确的是( )

A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO

B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO

C.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH

D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+

解析:选C。可使澄清石灰水变浑浊的无色气体可能是CO2,也可能为SO2,而产生CO2物质中可能含有CO,也可能含有HCO,故A不一定正确;满足B选项中所给现象的物质中可能含有SO,也可能含有Ag+,B也不一定正确;能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体一定为NH3,而与OH-作用产生NH3的溶液一定含有NH,C正确;含有Ca2+也会有D选项中所给现象。

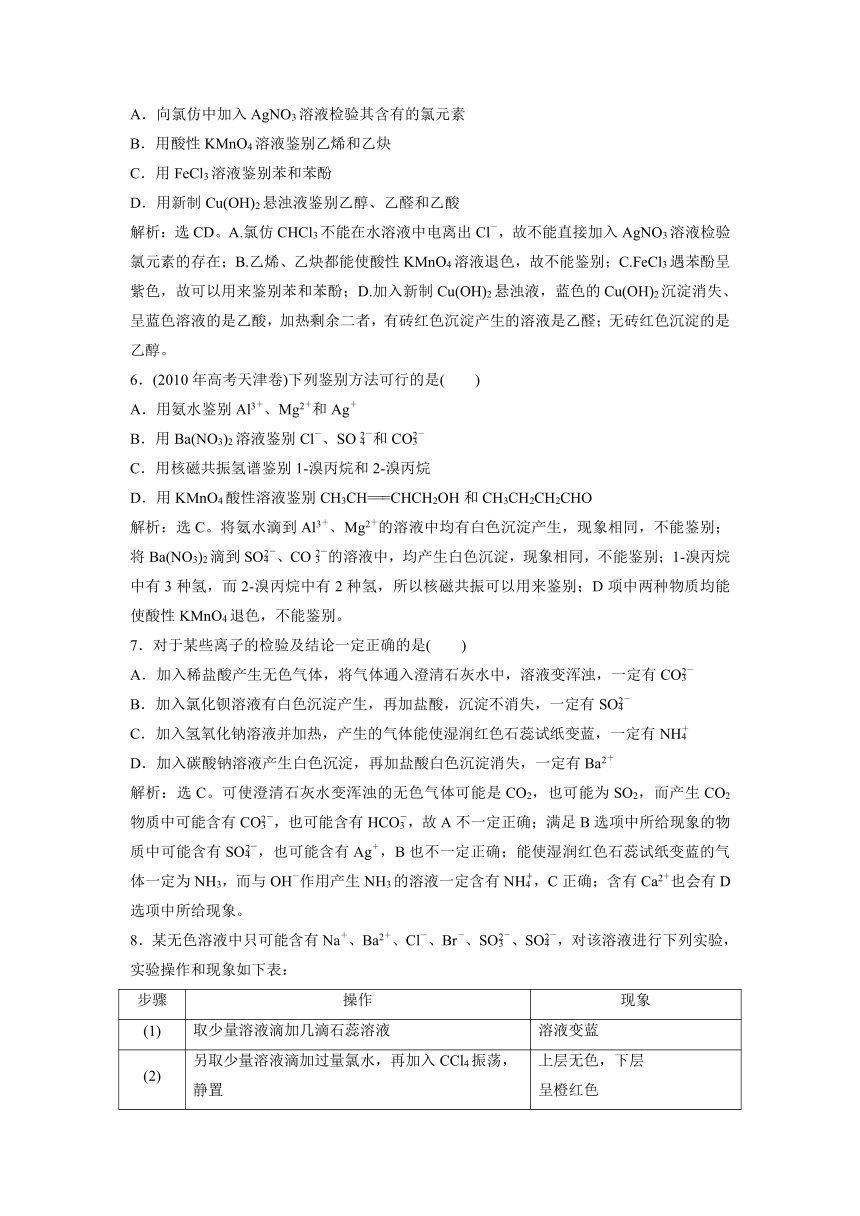

8.某无色溶液中只可能含有Na+、Ba2+、Cl-、Br-、SO、SO,对该溶液进行下列实验,实验操作和现象如下表:

步骤 操作 现象

(1) 取少量溶液滴加几滴石蕊溶液 溶液变蓝

(2) 另取少量溶液滴加过量氯水,再加入CCl4振荡,静置 上层无色,下层呈橙红色

(3) 取(2)上层溶液,加入过量Ba(NO3)2溶液和稀HNO3,过滤 有白色沉淀产生

(4) 向(3)的滤液中加入过量AgNO3溶液和稀HNO3 有白色沉淀产生

下列结论正确的是( )

A.可能含有Cl-、SO、SO

B.肯定没有Ba2+、Cl-、Br-

C.不能确定Na+、SO、SO

D.肯定含有Na+、Br-、SO

解析:选D。本题考查离子的检验。滴加几滴石蕊溶液,溶液变蓝,说明原溶液显碱性,则一定有SO,SO水解显碱性。滴加过量氯水,生成了溴单质,则原溶液中有Br-。实验(3)不能证明原溶液中是否有SO,因为氯水有强氧化性,可以将SO氧化生成SO。实验(4)不能确定原溶液中是否有Cl-,因为实验(2)加入的氯水对其有干扰,在阳离子中只能是Na+,D选项正确。

9.下列实验方案不合理的是( )

A.往FeSO4溶液中滴入KSCN溶液,检验FeSO4是否氧化变质

B.用浓溴水除去苯中混有的苯酚杂质

C.用焰色反应鉴别NaCl,KNO3,BaCl2

D.用加强热的方法除去Na2CO3固体中混有的NaHCO3和NH4Cl

解析:选B。B中浓溴水与苯酚反应生成三溴苯酚在水中为白色沉淀,在有机溶剂苯中易溶解,故难以除去。A中Fe2+若被氧化为Fe3+,则遇SCN-显红色,D中NaHCO3加热可分解生成Na2CO3、水和CO2,NH4Cl受热分解生成NH3和HCl,气体脱离体系。

10.在允许加热的条件下,只用一种试剂就可以鉴别硫酸铵、氯化钾、氯化镁、硫酸铝和硫酸铁溶液,这种试剂是( )

A.NaOH B.NH3·H2O

C.AgNO3 D.BaCl2

解析:选A。鉴别含有不同溶质的溶液,选择试剂要根据被鉴别物质中所含有的阴离子和阳离子来决定,鉴别阴离子选用含阳离子的试剂,鉴别阳离子要选用含阴离子的试剂,这种试剂加入后要求能迅速观察到不同的现象。五种溶液中只含有SO、Cl-两种阴离子,很难选择阳离子,排除C、D;氨水是一种弱碱,有三种被检溶液跟氨水反应,其中两种现象相同难以区别,B错;NaOH是强碱,跟五种溶液反应有不同现象,用离子方程式表示如下:①NH+OH-NH3↑+H2O,②Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓(白色),③Al3++3OH-===Al(OH)3↓(白色),Al(OH)3+OH-===[Al(OH)4]-(沉淀溶解),④Fe3++3OH-===Fe(OH)3↓(红褐色),氯化钾溶液加入NaOH溶液无明显现象,五种溶液被区别开,A正确。

11.(2011年高考四川卷)下列实验“操作和现象”与“结论”对应关系正确的是( )

操作和现象 结论

A 向装有Fe(NO3)2溶液的试管中加入稀H2SO4,在管口观察到红棕色气体 HNO3分解生成了NO2

B 向淀粉溶液中加入稀H2SO4,加热几分钟,冷却后再加入新制Cu(OH)2浊液,加热,没有红色沉淀生成 淀粉没有水解成葡萄糖

C 向无水乙醇中加入浓H2SO4,加热至170 ℃,产生的气体通入酸性KMnO4溶液,紫红色褪去 使溶液褪色的气体只是乙烯

D 向饱和Na2CO3溶液中通入足量CO2,溶液变浑浊 析出了NaHCO3

解析:选D。硝酸亚铁溶液中加入硫酸,二价铁离子与氢离子、硝酸根离子发生氧化还原反应,生成NO气体,在管口被氧化成红棕色的NO2气体;葡萄糖与新制氢氧化铜浊液的反应需在碱性条件下进行,因此要先加碱中和酸,再检验;乙醇和浓硫酸发生反应除生成乙烯外,还可能生成SO2气体,SO2气体也能使酸性高锰酸钾溶液褪色。

12.有下列溶液:①0.5 mol·L-1的NaOH溶液和1.0 mol·L-1HCl溶液等体积混合后的溶液;②pH=0的溶液;③c(H+)=1×10-10mol·L-1的溶液;④0.1 mol·L-1CH3COOH溶液。它们的酸性由强到弱的顺序是( )

A.②>①>④>③ B.④>③>①>②

C.②>①>③>④ D.①>②>④>③

解析:选A。①中NaOH和HCl中和后,HCl过量,c(H+)=(1.0 mol·L-1-0.5 mol·L-1)/2=0.25 mol·L-1;②中c(H+)=1mol·L-1;③中c(H+)=1×10-10mol·L-1;④中醋酸是弱酸,电离程度比较小。H+离子浓度越大,酸性越强,酸性顺序为:②>①>④>③。

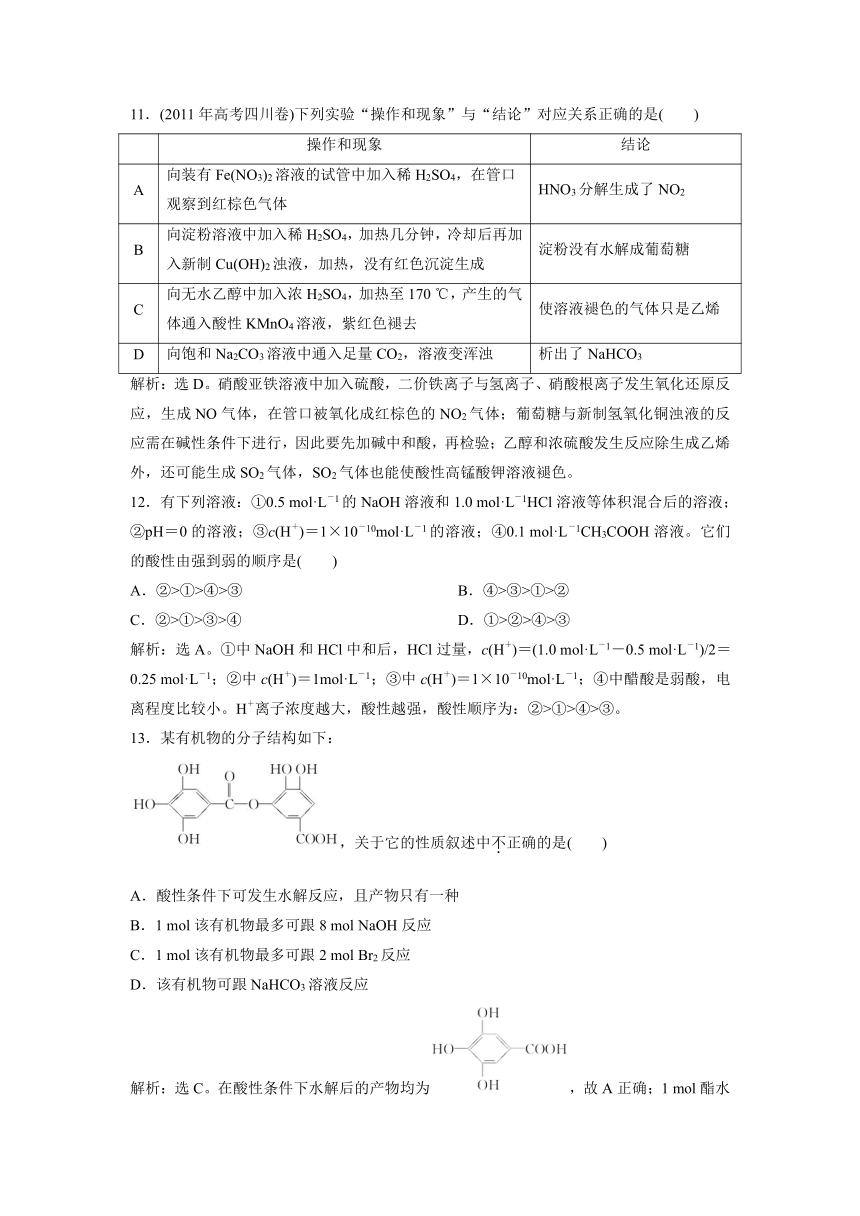

13.某有机物的分子结构如下:

,关于它的性质叙述中不正确的是( )

A.酸性条件下可发生水解反应,且产物只有一种

B.1 mol该有机物最多可跟8 mol NaOH反应

C.1 mol该有机物最多可跟2 mol Br2反应

D.该有机物可跟NaHCO3溶液反应

解析:选C。在酸性条件下水解后的产物均为,故A正确;1 mol酯水解(碱性下)需1 mol NaOH,酚羟基需6 mol NaOH,羧基还需1 mol NaOH,故B正确;羧酸的酸性比碳酸强,该有机物能与NaHCO3反应,故D正确。

14.根据下列描述的实验现象能判断相应的化学反应基本完成的是( )

A.酯化反应后滴加混有酚酞的饱和碳酸钠溶液,振荡,红色变浅

B.油脂皂化反应后,静置,反应混合液不分层

C.蔗糖水解后,反应液使蓝色石蕊试纸变红

D.液溴和苯的混合物持续沸腾时,导管末端的硝酸银溶液中出现淡黄色沉淀

解析:选B。A项酯化反应为可逆反应,若反应后混合液中含有未反应的CH3COOH,则滴入Na2CO3溶液时,发生反应:Na2CO3+2CH3COOH===2CH3COONa+CO2↑+H2O,从而使溶液的碱性减弱,通入酚酞则红色变浅,而且酯化反应以无机酸(常用浓H2SO4)作催化剂,同样会使酚酞颜色变浅或消失,这不能作为此反应已完成的判断依据。B项油脂不水解,皂化反应后生成羧酸盐和醇(丙三醇),它们均易溶于水,故反应完成后混合液不分层,若有未反应的油脂则分层,故B项符合题意。C项蔗糖的水解往往是在H2SO4的催化作用下进行的,反应混合液肯定呈酸性,能使蓝色石蕊试纸变红,即反应不管是否进行到底都会有此现象,不合题意。D项液溴与苯的混合液中加入铁粉后,体系处于沸腾状态,反应过程中生成的HBr气体必然逸出,故导管末端的AgNO3溶液肯定会出现淡黄色沉淀(Ag++Br-===AgBr↓)但这并不标志反应基本完成,不合题意。

15.亚硝酸钠俗称“工业盐”,有很强的毒性,因外观与口感和食盐相似,而常常被误用、误食,为了区分亚硝酸钠与食盐,某研究性小组通过查阅资料后得知:亚硝酸钠具有强氧化性,可与硝酸银溶液反应产生沉淀,亚硝酸是一种弱酸,不稳定,易分解为两种气体,据此他们设计了如下方案:①分别向盛有两种溶液的试管中加入稀硫酸,如试管中有红棕色气体产生的为亚硝酸钠;②用洁净的玻璃棒分别蘸取两种无色溶液滴在淀粉碘化钾试纸上,出现蓝色的是亚硝酸钠;③向两支盛有硫酸亚铁溶液的试管中分别加入氯化钠和亚硝酸钠,溶液变棕黄色的是亚硝酸钠;④分别向盛有两种溶液的试管中加入硝酸银,有白色沉淀产生的是氯化钠,另一支试管内是亚硝酸钠。其中能够区分亚硝酸钠与食盐的操作及结论正确的是( )

A.①②③④ B.①②④

C.①②③ D.①③④

解析:选C。亚硝酸钠可与硝酸银溶液反应产生沉淀,即不能利用硝酸银溶液来区别亚硝酸钠和氯化钠,所以操作④错误。

二、非选择题(本题包括5小题,共55分)

16.(10分)在中和滴定操作过程中,由以下各项因操作不当引起的实验误差,用“偏高”、“偏低”或“无影响”等填空:

(1)滴定管用蒸馏水洗净后,未用已知浓度的标准溶液润洗,使滴定结果________;

(2)锥形瓶用蒸馏水洗净后,又用待测溶液润洗,使滴定结果________;

(3)滴定管(装标准溶液)在滴定前尖嘴处有气泡,滴定终了无气泡,使滴定结果________;

(4)滴定前平视,滴定终了俯视,使滴定结果________;

(5)滴定前仰视,滴定终了平视,使滴定结果________;

(6)过早估计终点,使滴定结果________;

(7)过晚估计终点,使滴定结果________;

(8)用含Na2O杂质的NaOH固体来配制已知浓度的标准溶液,用于滴定未知浓度的盐酸,使测得盐酸的浓度________;

(9)用含Na2CO3杂质的NaOH固体来配制已知浓度的标准溶液,用于滴定未知浓度的盐酸,使测得盐酸的浓度________;

(10)洗涤锥形瓶时,误把稀食盐水当做蒸馏水,然后用锥形瓶装待测的盐酸,用NaOH标准溶液滴定时,对测得的结果________。

解析:中和滴定误差分析的依据c待=K·

根据V标 的偏大或偏小判断c待是偏高还是偏低。如(1)滴定管装液前未用标准溶液润洗,会使标准溶液稀释,导致所消耗V标偏大,使测定的c待偏高;又如(2)锥形瓶装液前用待测液润洗,会使锥形瓶内待测的溶质增加,导致所消耗的V标偏大,使测定的c待偏高,其余各项可仿此分析。

答案:(1)偏高 (2)偏高 (3)偏高 (4)偏低 (5)偏低

(6)偏低 (7)偏高 (8)偏低 (9)偏高 (10)无影响

17.(8分)某一无色溶液,可能含有Cu2+、NH、Fe3+、Al3+、Mg2+、Na+、CO、K+、SO等离子中的一种或几种,为确定其组成,做如下实验:①取少量待测溶液,向其中滴入盐酸酸化的氯化钡溶液,生成白色沉淀。②取少量待测溶液,向其中加入过氧化钠,产生无色无味气体,并生成白色沉淀;加入过量过氧化钠时,沉淀部分溶解。试判断:

溶液中一定存在的离子有

________________________________________________________________________,

一定不存在的离子有

________________________________________________________________________。

解析:无色溶液,排除Cu2+、Fe3+的存在。溶液中加入Na2O2将有NaOH生成,但无刺激性气味NH3产生,说明无NH存在。据加入Na2O2生成沉淀的情况判断有Al3+及Mg2+,Al3+、Mg2+与CO均不共存,所以无CO存在。又据加入盐酸酸化的BaCl2溶液生成白色沉淀,说明有SO存在。

答案:SO、Al3+、Mg2+ NH、CO、Fe3+、Cu2+

18.(12分)(2011年北京东城区高二期末测试)已知稀溴水和氯化铁溶液都呈黄色。现在向足量的稀溴化亚铁溶液中,加入1~2滴液溴,振荡后溶液呈黄色。

(1)甲同学认为这不是发生化学反应所致,则使溶液呈黄色的物质是:________(填化学式,下同);

乙同学认为这是发生化学反应所致,则使溶液呈黄色的物质是:________。

(2)你认为哪位同学的观点是正确的是________(填“甲”或“乙”)。为了验证你的判断的正确性,请根据下面所提供的试剂,用两种方法加以验证,并将选用的试剂代号及实验中观察到的现象填入下表。

实验可供选用的试剂:

A.酸性高锰酸钾溶液 B.氢氧化钠溶液 C.四氯化碳

D.硫氰化钾溶液 E.硝酸银溶液 F.淀粉碘化钾溶液

实验方案 所选用试剂(填代号) 实验现象

方案一

方案二

(3)根据上述实验推测,若在稀溴化亚铁溶液中通入氯气,则首先被氧化的离子是________;若选用淀粉碘化钾溶液来判断哪位同学的推断是正确的,你认为是否可行________。理由是________________________________________________________________________。

(4)在标准状况下,若向100.0 mL溴化亚铁溶液中通入268.8 mL Cl2时有70%的溴被氧化,则原溴化亚铁溶液的物质的量浓度为________mol·L-1。所发生反应的离子方程式为:________________________________________________________________________。

解析:(2)向FeBr2稀溶液中加入液溴发生反应:2Fe2++Br2===2Fe3++2Br-。若加入KSCN溶液,溶液显红色,则说明发生化学反应;若加入CCl4振荡静置后有机层呈橙色,则证明溴没有参与化学反应。

(4)向FeBr2溶液中通入Cl2时,由于还原性:Fe2+>Br-,故先氧化Fe2+,然后再氧化Br-。设FeBr2为x mol,则利用电子守恒有:

x+2x×0.7=×2,解得x=0.01,则c(FeBr2)==0.1 mol·L-1。

由化学计量数之比等于反应物或生成物的物质的量之比有:

n(Fe2+)∶n(Br-)∶n(Cl2)=0.01∶(0.02×0.7)∶0.012=10∶14∶12。

据此可写出反应的离子方程式为:10Fe2++14Br-+12Cl2===10Fe3++24Cl-+7Br2。

答案:(1)Br2 Fe3+

(2)乙 方案一:C 有机层呈无色

方案二:D 溶液显红色

(3)Fe2+ 不可行 Br2和Fe3+都能氧化I-,从而使淀粉碘化钾溶液显蓝色

(4)0.1 10Fe2++14Br-+12Cl2===10Fe3++24Cl-+7Br2

19.(10分)(2011年高考山东卷)美国化学家R.F.Heck因发现如下Heck反应而获得2010年诺贝尔化学奖。

(X为卤原子,R为取代基)经由Heck反应合成M(一种防晒剂)的路线如下:

回答下列问题:

(1)M可发生的反应类型是________。

a.取代反应 b.酯化反应

c.缩聚反应 d.加成反应

(2)C与浓H2SO4共热生成F,F能使酸性KMnO4溶液褪色,F的结构简式是

________________________________________________________________________。

D在一定条件下反应生成高分子化合物G,G的结构简式是

________________________________________________________________________。

(3)在A→B的反应中,检验A是否反应完全的试剂是________。

(4)E的一种同分异构体K符合下列条件:苯环上有两个取代基且苯环上只有两种不同化学环境的氢,与FeCl3溶液作用显紫色。K与过量NaOH溶液共热,发生反应的方程式为________________________________________________________________________。

解析:本题考查有机化学基础,意在考查考生的分析推断能力。(1)M含有酯基,能够发生水解反应(属于取代反应),a对;含有碳碳双键,能够发生加成反应,d对;不能发生缩聚反应和酯化反应。(2)根据图示转化关系,可以推断C为(CH3)2CHCH2CH2OH,则F为,D为,能够发生加聚反应,得到的高分子G为。

(3)A为CH2===CHCHO,检验A是否完全反应可以选用银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液。(4)根据K的结构特点,可以推断K为,与过量NaOH溶液共热的反应为:+2NaOH+NaX+H2O。

答案:(1)ad

(2)(CH3)2CHCH===CH2

(3)新制氢氧化铜悬浊液(或新制银氨溶液)

(4)

20.(15分)近段时间,液奶事件使人们增强了食品安全意识。衡量液奶质量的重要指标是蛋白质的含量,由于直接测定蛋白质技术比较复杂。目前,常用一种叫凯氏定氮法(kjeldahl meldhod)的方法,通过测定氮元素含量间接推算样品中蛋白质含量。不法分子在液奶中加入三聚氰胺(C3H6N6),其目的是提高含氮量。某同学设计实验测定某品牌液奶中蛋白质水溶液的浓度。下表是该品牌液奶商标的一部分信息:

原料产品类型产品标准号保质期生产日期营养成分 鲜牛奶低脂灭菌纯牛乳Q/NMRY114常温密闭保存6个月2010-9-8每100 g内含蛋白质≥3.3 g脂肪0.5 g~1.5 g 非脂乳固体≥8.2 g

该液奶样品中蛋白质含氮质量分数为16.8%。

实验步骤如下:①取该液奶V mL,用含催化剂的热硫酸处理,使蛋白质中的有机氮全部转化成NH;②在如图所示的洗气瓶C中装入足量硫酸溶液,称重W1 g;③将步骤①所得溶液全部转入烧瓶中,用分液漏斗向烧瓶中加入过量的氢氧化钠溶液;④实验完毕,称C装置+溶液总质量为W2 g。

(1)实验完毕后,要迅速洗涤分液漏斗,其目的是

______________________________________________________________

_____________________________________________________________。

实验过程中,向烧瓶里加入过量氢氧化钠溶液,并充分加热,其目的是

________________________________________________________________________。

(2)该实验方案存在明显缺陷,请指出三条______________________、__________________、________________。

(3)C中稀硫酸能不能换成浓硫酸,________(填“能”或“否”);理由是________________________________________________________________________。

(4)下列因素会导致测定结果偏低的有________。

A.装置漏气

B.烧瓶没有干燥

C.向烧瓶中加入烧碱溶液量不足

D.液奶中掺有三聚氰胺

解析:(1)分液漏斗活塞是磨口玻璃塞,容易与氢氧化钠溶液反应生成具有黏合性的硅酸钠溶液,它会将活塞与漏斗颈黏在一起,实验完毕,要迅速洗涤分液漏斗;加入过量氢氧化钠溶液,且充分加热使NH全部转化成NH3,并将氨气排入洗气瓶中。(2)该方案没有考虑氨气极易溶于硫酸溶液引起倒吸现象,也没有考虑排尽烧瓶中的氨气,用量差法测定氨气质量,氨气必须干燥等。(3)浓硫酸具有强吸水性,会吸收空气中的水,使测得结果偏高。(4)依题意,装置漏气,会损失氨气,测得结果偏低;烧瓶没有干燥对实验没有影响;加烧碱量不足,NH不能完全转化成NH3,测得结果偏低;液奶中掺有三聚氰胺会使测得结果偏高。

答案:(1)避免氢氧化钠溶液与二氧化硅反应生成硅酸钠把活塞与漏斗颈黏在一起 使NH完全转化成NH3

(2)没有设计防倒吸装置,可能会引起倒吸 没有排尽烧瓶中的氨气,会产生误差 氨气没有干燥,硫酸吸收了氨气带的水分

(3)否 浓硫酸吸收空气中的水,导致测定结果偏高

(4)AC

一、选择题(本题包括15小题,每小题3分,共45分)

1.(2010年高考浙江卷)下列说法中,正确的是( )

A.光导纤维、棉花、油脂、ABS树脂都是由高分子化合物组成的物质

B.开发核能、太阳能等新能源、推广甲醇汽油、使用无磷洗涤剂都可直接降低碳排放

C.红外光谱仪、核磁共振仪、质谱仪都可用于有机化合物结构的分析

D.阴极射线、α 粒子散射现象及布朗运动的发现都对原子结构模型的建立作出了贡献

解析:选C。A项光导纤维主要成分是SiO2,它和油脂都不是高分子化合物;B项无磷洗涤剂与降低碳排放无关;D项布朗运动的发现与原子结构模型的建立无关。

2.(2010年高考天津卷)化学已渗透到人类生活的各个方面。下列说法不正确的是( )

A.阿司匹林具有解热镇痛作用

B.可以用Si3N4、Al2O3制作高温结构陶瓷制品

C.在入海口的钢铁闸门上装一定数量的铜块可防止闸门被腐蚀

D.禁止使用四乙基铅作汽油抗爆震剂,可减少汽车尾气污染

解析:选C。阿司匹林为解热镇痛药,A正确;高温结构陶瓷的基体的主要成分有Al2O3、MgO·Al2O3、SiO2、Si3N4、SiC等,B正确;钢铁闸门上装一定数量的铜块,形成铁 铜原电池,铁为负极,加速铁的腐蚀,C错;禁止使用含铅汽油,以防止铅对空气的污染,D正确。

3.下列关于实验的基本操作及安全知识的有关叙述正确的是( )

A.用洁净的玻璃棒蘸取某溶液做焰色反应实验

B.苯酚浓溶液沾皮肤上后立即用酒精擦洗

C.将浓氨水和浓盐酸存放在同一层药品橱中

D.配制银氨溶液时,将AgNO3溶液逐滴滴入稀氨水中

解析:选B。本题考查实验基本操作。做焰色反应应用耐高温的铂或铁丝,A错;苯酚有毒,易溶于酒精,B对;浓氨水和浓盐酸都易挥发,会生成氯化铵,C错;配制银氨溶液时应将稀氨水逐滴滴入硝酸银溶液中,D错。

4.以下各组中的所有物质在一定条件下都能跟水发生反应的是( )

①生石灰、木炭、二氧化硫、蔗糖 ②镁、甲苯、葡萄糖、淀粉 ③电石、乙酸乙酯、蛋白质、硫黄 ④氯气、溴乙烷、过氧化钠、二氧化氮 ⑤明矾、氧化铝、二氧化硅、纤维素

A.①④ B.②③

C.①②⑤ D.①③④⑤

解析:选A。主要考查一些常见物质的性质。②中的甲苯不与水反应,③中硫黄不与水反应,⑤中氧化铝、二氧化硅都不与水反应,所以①④正确。

5.检验下列有机物的方法中正确的是(双选)( )

A.向氯仿中加入AgNO3溶液检验其含有的氯元素

B.用酸性KMnO4溶液鉴别乙烯和乙炔

C.用FeCl3溶液鉴别苯和苯酚

D.用新制Cu(OH)2悬浊液鉴别乙醇、乙醛和乙酸

解析:选CD。A.氯仿CHCl3不能在水溶液中电离出Cl-,故不能直接加入AgNO3溶液检验氯元素的存在;B.乙烯、乙炔都能使酸性KMnO4溶液退色,故不能鉴别;C.FeCl3遇苯酚呈紫色,故可以用来鉴别苯和苯酚;D.加入新制Cu(OH)2悬浊液,蓝色的Cu(OH)2沉淀消失、呈蓝色溶液的是乙酸,加热剩余二者,有砖红色沉淀产生的溶液是乙醛;无砖红色沉淀的是乙醇。

6.(2010年高考天津卷)下列鉴别方法可行的是( )

A.用氨水鉴别Al3+、Mg2+和Ag+

B.用Ba(NO3)2溶液鉴别Cl-、SO和CO

C.用核磁共振氢谱鉴别1 溴丙烷和2 溴丙烷

D.用KMnO4酸性溶液鉴别CH3CH===CHCH2OH和CH3CH2CH2CHO

解析:选C。将氨水滴到Al3+、Mg2+的溶液中均有白色沉淀产生,现象相同,不能鉴别;将Ba(NO3)2滴到SO、CO的溶液中,均产生白色沉淀,现象相同,不能鉴别;1 溴丙烷中有3种氢,而2 溴丙烷中有2种氢,所以核磁共振可以用来鉴别;D项中两种物质均能使酸性KMnO4退色,不能鉴别。

7.对于某些离子的检验及结论一定正确的是( )

A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO

B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO

C.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH

D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,一定有Ba2+

解析:选C。可使澄清石灰水变浑浊的无色气体可能是CO2,也可能为SO2,而产生CO2物质中可能含有CO,也可能含有HCO,故A不一定正确;满足B选项中所给现象的物质中可能含有SO,也可能含有Ag+,B也不一定正确;能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体一定为NH3,而与OH-作用产生NH3的溶液一定含有NH,C正确;含有Ca2+也会有D选项中所给现象。

8.某无色溶液中只可能含有Na+、Ba2+、Cl-、Br-、SO、SO,对该溶液进行下列实验,实验操作和现象如下表:

步骤 操作 现象

(1) 取少量溶液滴加几滴石蕊溶液 溶液变蓝

(2) 另取少量溶液滴加过量氯水,再加入CCl4振荡,静置 上层无色,下层呈橙红色

(3) 取(2)上层溶液,加入过量Ba(NO3)2溶液和稀HNO3,过滤 有白色沉淀产生

(4) 向(3)的滤液中加入过量AgNO3溶液和稀HNO3 有白色沉淀产生

下列结论正确的是( )

A.可能含有Cl-、SO、SO

B.肯定没有Ba2+、Cl-、Br-

C.不能确定Na+、SO、SO

D.肯定含有Na+、Br-、SO

解析:选D。本题考查离子的检验。滴加几滴石蕊溶液,溶液变蓝,说明原溶液显碱性,则一定有SO,SO水解显碱性。滴加过量氯水,生成了溴单质,则原溶液中有Br-。实验(3)不能证明原溶液中是否有SO,因为氯水有强氧化性,可以将SO氧化生成SO。实验(4)不能确定原溶液中是否有Cl-,因为实验(2)加入的氯水对其有干扰,在阳离子中只能是Na+,D选项正确。

9.下列实验方案不合理的是( )

A.往FeSO4溶液中滴入KSCN溶液,检验FeSO4是否氧化变质

B.用浓溴水除去苯中混有的苯酚杂质

C.用焰色反应鉴别NaCl,KNO3,BaCl2

D.用加强热的方法除去Na2CO3固体中混有的NaHCO3和NH4Cl

解析:选B。B中浓溴水与苯酚反应生成三溴苯酚在水中为白色沉淀,在有机溶剂苯中易溶解,故难以除去。A中Fe2+若被氧化为Fe3+,则遇SCN-显红色,D中NaHCO3加热可分解生成Na2CO3、水和CO2,NH4Cl受热分解生成NH3和HCl,气体脱离体系。

10.在允许加热的条件下,只用一种试剂就可以鉴别硫酸铵、氯化钾、氯化镁、硫酸铝和硫酸铁溶液,这种试剂是( )

A.NaOH B.NH3·H2O

C.AgNO3 D.BaCl2

解析:选A。鉴别含有不同溶质的溶液,选择试剂要根据被鉴别物质中所含有的阴离子和阳离子来决定,鉴别阴离子选用含阳离子的试剂,鉴别阳离子要选用含阴离子的试剂,这种试剂加入后要求能迅速观察到不同的现象。五种溶液中只含有SO、Cl-两种阴离子,很难选择阳离子,排除C、D;氨水是一种弱碱,有三种被检溶液跟氨水反应,其中两种现象相同难以区别,B错;NaOH是强碱,跟五种溶液反应有不同现象,用离子方程式表示如下:①NH+OH-NH3↑+H2O,②Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓(白色),③Al3++3OH-===Al(OH)3↓(白色),Al(OH)3+OH-===[Al(OH)4]-(沉淀溶解),④Fe3++3OH-===Fe(OH)3↓(红褐色),氯化钾溶液加入NaOH溶液无明显现象,五种溶液被区别开,A正确。

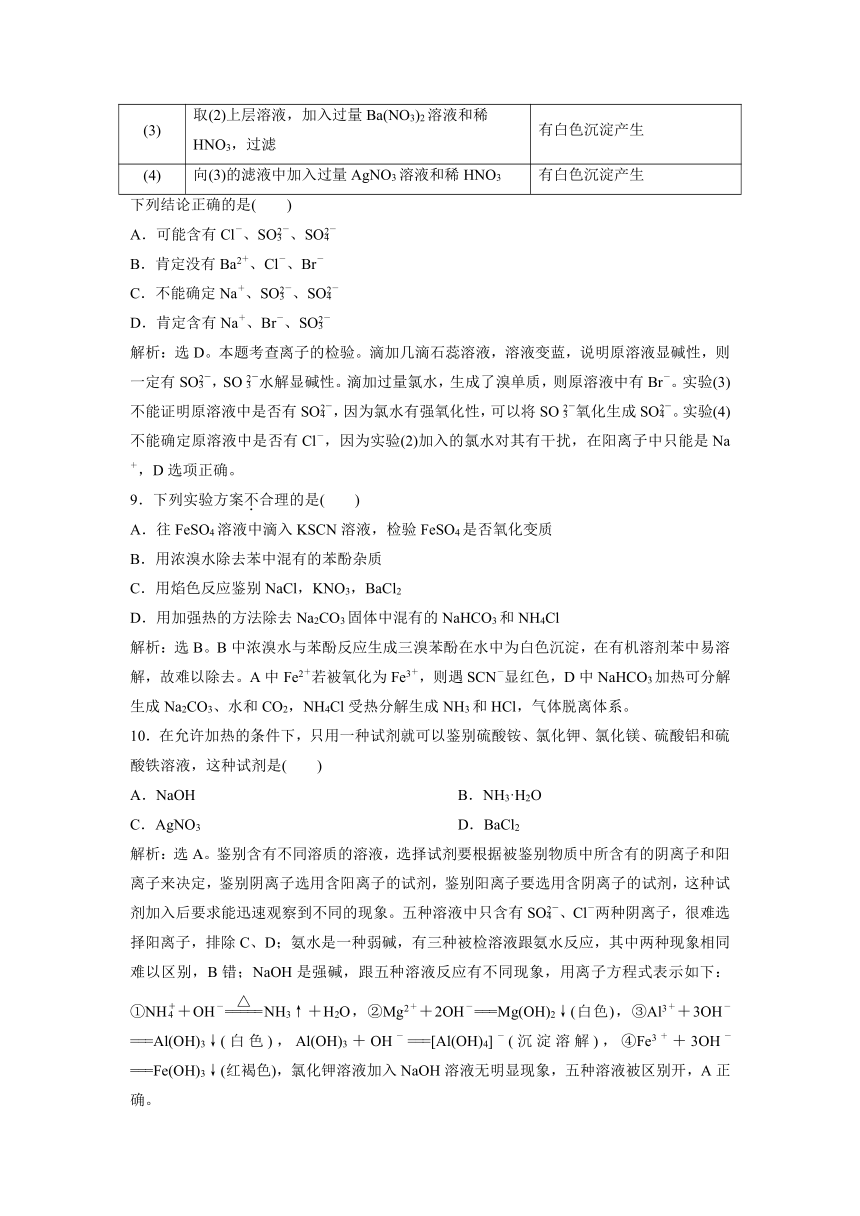

11.(2011年高考四川卷)下列实验“操作和现象”与“结论”对应关系正确的是( )

操作和现象 结论

A 向装有Fe(NO3)2溶液的试管中加入稀H2SO4,在管口观察到红棕色气体 HNO3分解生成了NO2

B 向淀粉溶液中加入稀H2SO4,加热几分钟,冷却后再加入新制Cu(OH)2浊液,加热,没有红色沉淀生成 淀粉没有水解成葡萄糖

C 向无水乙醇中加入浓H2SO4,加热至170 ℃,产生的气体通入酸性KMnO4溶液,紫红色褪去 使溶液褪色的气体只是乙烯

D 向饱和Na2CO3溶液中通入足量CO2,溶液变浑浊 析出了NaHCO3

解析:选D。硝酸亚铁溶液中加入硫酸,二价铁离子与氢离子、硝酸根离子发生氧化还原反应,生成NO气体,在管口被氧化成红棕色的NO2气体;葡萄糖与新制氢氧化铜浊液的反应需在碱性条件下进行,因此要先加碱中和酸,再检验;乙醇和浓硫酸发生反应除生成乙烯外,还可能生成SO2气体,SO2气体也能使酸性高锰酸钾溶液褪色。

12.有下列溶液:①0.5 mol·L-1的NaOH溶液和1.0 mol·L-1HCl溶液等体积混合后的溶液;②pH=0的溶液;③c(H+)=1×10-10mol·L-1的溶液;④0.1 mol·L-1CH3COOH溶液。它们的酸性由强到弱的顺序是( )

A.②>①>④>③ B.④>③>①>②

C.②>①>③>④ D.①>②>④>③

解析:选A。①中NaOH和HCl中和后,HCl过量,c(H+)=(1.0 mol·L-1-0.5 mol·L-1)/2=0.25 mol·L-1;②中c(H+)=1mol·L-1;③中c(H+)=1×10-10mol·L-1;④中醋酸是弱酸,电离程度比较小。H+离子浓度越大,酸性越强,酸性顺序为:②>①>④>③。

13.某有机物的分子结构如下:

,关于它的性质叙述中不正确的是( )

A.酸性条件下可发生水解反应,且产物只有一种

B.1 mol该有机物最多可跟8 mol NaOH反应

C.1 mol该有机物最多可跟2 mol Br2反应

D.该有机物可跟NaHCO3溶液反应

解析:选C。在酸性条件下水解后的产物均为,故A正确;1 mol酯水解(碱性下)需1 mol NaOH,酚羟基需6 mol NaOH,羧基还需1 mol NaOH,故B正确;羧酸的酸性比碳酸强,该有机物能与NaHCO3反应,故D正确。

14.根据下列描述的实验现象能判断相应的化学反应基本完成的是( )

A.酯化反应后滴加混有酚酞的饱和碳酸钠溶液,振荡,红色变浅

B.油脂皂化反应后,静置,反应混合液不分层

C.蔗糖水解后,反应液使蓝色石蕊试纸变红

D.液溴和苯的混合物持续沸腾时,导管末端的硝酸银溶液中出现淡黄色沉淀

解析:选B。A项酯化反应为可逆反应,若反应后混合液中含有未反应的CH3COOH,则滴入Na2CO3溶液时,发生反应:Na2CO3+2CH3COOH===2CH3COONa+CO2↑+H2O,从而使溶液的碱性减弱,通入酚酞则红色变浅,而且酯化反应以无机酸(常用浓H2SO4)作催化剂,同样会使酚酞颜色变浅或消失,这不能作为此反应已完成的判断依据。B项油脂不水解,皂化反应后生成羧酸盐和醇(丙三醇),它们均易溶于水,故反应完成后混合液不分层,若有未反应的油脂则分层,故B项符合题意。C项蔗糖的水解往往是在H2SO4的催化作用下进行的,反应混合液肯定呈酸性,能使蓝色石蕊试纸变红,即反应不管是否进行到底都会有此现象,不合题意。D项液溴与苯的混合液中加入铁粉后,体系处于沸腾状态,反应过程中生成的HBr气体必然逸出,故导管末端的AgNO3溶液肯定会出现淡黄色沉淀(Ag++Br-===AgBr↓)但这并不标志反应基本完成,不合题意。

15.亚硝酸钠俗称“工业盐”,有很强的毒性,因外观与口感和食盐相似,而常常被误用、误食,为了区分亚硝酸钠与食盐,某研究性小组通过查阅资料后得知:亚硝酸钠具有强氧化性,可与硝酸银溶液反应产生沉淀,亚硝酸是一种弱酸,不稳定,易分解为两种气体,据此他们设计了如下方案:①分别向盛有两种溶液的试管中加入稀硫酸,如试管中有红棕色气体产生的为亚硝酸钠;②用洁净的玻璃棒分别蘸取两种无色溶液滴在淀粉碘化钾试纸上,出现蓝色的是亚硝酸钠;③向两支盛有硫酸亚铁溶液的试管中分别加入氯化钠和亚硝酸钠,溶液变棕黄色的是亚硝酸钠;④分别向盛有两种溶液的试管中加入硝酸银,有白色沉淀产生的是氯化钠,另一支试管内是亚硝酸钠。其中能够区分亚硝酸钠与食盐的操作及结论正确的是( )

A.①②③④ B.①②④

C.①②③ D.①③④

解析:选C。亚硝酸钠可与硝酸银溶液反应产生沉淀,即不能利用硝酸银溶液来区别亚硝酸钠和氯化钠,所以操作④错误。

二、非选择题(本题包括5小题,共55分)

16.(10分)在中和滴定操作过程中,由以下各项因操作不当引起的实验误差,用“偏高”、“偏低”或“无影响”等填空:

(1)滴定管用蒸馏水洗净后,未用已知浓度的标准溶液润洗,使滴定结果________;

(2)锥形瓶用蒸馏水洗净后,又用待测溶液润洗,使滴定结果________;

(3)滴定管(装标准溶液)在滴定前尖嘴处有气泡,滴定终了无气泡,使滴定结果________;

(4)滴定前平视,滴定终了俯视,使滴定结果________;

(5)滴定前仰视,滴定终了平视,使滴定结果________;

(6)过早估计终点,使滴定结果________;

(7)过晚估计终点,使滴定结果________;

(8)用含Na2O杂质的NaOH固体来配制已知浓度的标准溶液,用于滴定未知浓度的盐酸,使测得盐酸的浓度________;

(9)用含Na2CO3杂质的NaOH固体来配制已知浓度的标准溶液,用于滴定未知浓度的盐酸,使测得盐酸的浓度________;

(10)洗涤锥形瓶时,误把稀食盐水当做蒸馏水,然后用锥形瓶装待测的盐酸,用NaOH标准溶液滴定时,对测得的结果________。

解析:中和滴定误差分析的依据c待=K·

根据V标 的偏大或偏小判断c待是偏高还是偏低。如(1)滴定管装液前未用标准溶液润洗,会使标准溶液稀释,导致所消耗V标偏大,使测定的c待偏高;又如(2)锥形瓶装液前用待测液润洗,会使锥形瓶内待测的溶质增加,导致所消耗的V标偏大,使测定的c待偏高,其余各项可仿此分析。

答案:(1)偏高 (2)偏高 (3)偏高 (4)偏低 (5)偏低

(6)偏低 (7)偏高 (8)偏低 (9)偏高 (10)无影响

17.(8分)某一无色溶液,可能含有Cu2+、NH、Fe3+、Al3+、Mg2+、Na+、CO、K+、SO等离子中的一种或几种,为确定其组成,做如下实验:①取少量待测溶液,向其中滴入盐酸酸化的氯化钡溶液,生成白色沉淀。②取少量待测溶液,向其中加入过氧化钠,产生无色无味气体,并生成白色沉淀;加入过量过氧化钠时,沉淀部分溶解。试判断:

溶液中一定存在的离子有

________________________________________________________________________,

一定不存在的离子有

________________________________________________________________________。

解析:无色溶液,排除Cu2+、Fe3+的存在。溶液中加入Na2O2将有NaOH生成,但无刺激性气味NH3产生,说明无NH存在。据加入Na2O2生成沉淀的情况判断有Al3+及Mg2+,Al3+、Mg2+与CO均不共存,所以无CO存在。又据加入盐酸酸化的BaCl2溶液生成白色沉淀,说明有SO存在。

答案:SO、Al3+、Mg2+ NH、CO、Fe3+、Cu2+

18.(12分)(2011年北京东城区高二期末测试)已知稀溴水和氯化铁溶液都呈黄色。现在向足量的稀溴化亚铁溶液中,加入1~2滴液溴,振荡后溶液呈黄色。

(1)甲同学认为这不是发生化学反应所致,则使溶液呈黄色的物质是:________(填化学式,下同);

乙同学认为这是发生化学反应所致,则使溶液呈黄色的物质是:________。

(2)你认为哪位同学的观点是正确的是________(填“甲”或“乙”)。为了验证你的判断的正确性,请根据下面所提供的试剂,用两种方法加以验证,并将选用的试剂代号及实验中观察到的现象填入下表。

实验可供选用的试剂:

A.酸性高锰酸钾溶液 B.氢氧化钠溶液 C.四氯化碳

D.硫氰化钾溶液 E.硝酸银溶液 F.淀粉碘化钾溶液

实验方案 所选用试剂(填代号) 实验现象

方案一

方案二

(3)根据上述实验推测,若在稀溴化亚铁溶液中通入氯气,则首先被氧化的离子是________;若选用淀粉碘化钾溶液来判断哪位同学的推断是正确的,你认为是否可行________。理由是________________________________________________________________________。

(4)在标准状况下,若向100.0 mL溴化亚铁溶液中通入268.8 mL Cl2时有70%的溴被氧化,则原溴化亚铁溶液的物质的量浓度为________mol·L-1。所发生反应的离子方程式为:________________________________________________________________________。

解析:(2)向FeBr2稀溶液中加入液溴发生反应:2Fe2++Br2===2Fe3++2Br-。若加入KSCN溶液,溶液显红色,则说明发生化学反应;若加入CCl4振荡静置后有机层呈橙色,则证明溴没有参与化学反应。

(4)向FeBr2溶液中通入Cl2时,由于还原性:Fe2+>Br-,故先氧化Fe2+,然后再氧化Br-。设FeBr2为x mol,则利用电子守恒有:

x+2x×0.7=×2,解得x=0.01,则c(FeBr2)==0.1 mol·L-1。

由化学计量数之比等于反应物或生成物的物质的量之比有:

n(Fe2+)∶n(Br-)∶n(Cl2)=0.01∶(0.02×0.7)∶0.012=10∶14∶12。

据此可写出反应的离子方程式为:10Fe2++14Br-+12Cl2===10Fe3++24Cl-+7Br2。

答案:(1)Br2 Fe3+

(2)乙 方案一:C 有机层呈无色

方案二:D 溶液显红色

(3)Fe2+ 不可行 Br2和Fe3+都能氧化I-,从而使淀粉碘化钾溶液显蓝色

(4)0.1 10Fe2++14Br-+12Cl2===10Fe3++24Cl-+7Br2

19.(10分)(2011年高考山东卷)美国化学家R.F.Heck因发现如下Heck反应而获得2010年诺贝尔化学奖。

(X为卤原子,R为取代基)经由Heck反应合成M(一种防晒剂)的路线如下:

回答下列问题:

(1)M可发生的反应类型是________。

a.取代反应 b.酯化反应

c.缩聚反应 d.加成反应

(2)C与浓H2SO4共热生成F,F能使酸性KMnO4溶液褪色,F的结构简式是

________________________________________________________________________。

D在一定条件下反应生成高分子化合物G,G的结构简式是

________________________________________________________________________。

(3)在A→B的反应中,检验A是否反应完全的试剂是________。

(4)E的一种同分异构体K符合下列条件:苯环上有两个取代基且苯环上只有两种不同化学环境的氢,与FeCl3溶液作用显紫色。K与过量NaOH溶液共热,发生反应的方程式为________________________________________________________________________。

解析:本题考查有机化学基础,意在考查考生的分析推断能力。(1)M含有酯基,能够发生水解反应(属于取代反应),a对;含有碳碳双键,能够发生加成反应,d对;不能发生缩聚反应和酯化反应。(2)根据图示转化关系,可以推断C为(CH3)2CHCH2CH2OH,则F为,D为,能够发生加聚反应,得到的高分子G为。

(3)A为CH2===CHCHO,检验A是否完全反应可以选用银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液。(4)根据K的结构特点,可以推断K为,与过量NaOH溶液共热的反应为:+2NaOH+NaX+H2O。

答案:(1)ad

(2)(CH3)2CHCH===CH2

(3)新制氢氧化铜悬浊液(或新制银氨溶液)

(4)

20.(15分)近段时间,液奶事件使人们增强了食品安全意识。衡量液奶质量的重要指标是蛋白质的含量,由于直接测定蛋白质技术比较复杂。目前,常用一种叫凯氏定氮法(kjeldahl meldhod)的方法,通过测定氮元素含量间接推算样品中蛋白质含量。不法分子在液奶中加入三聚氰胺(C3H6N6),其目的是提高含氮量。某同学设计实验测定某品牌液奶中蛋白质水溶液的浓度。下表是该品牌液奶商标的一部分信息:

原料产品类型产品标准号保质期生产日期营养成分 鲜牛奶低脂灭菌纯牛乳Q/NMRY114常温密闭保存6个月2010-9-8每100 g内含蛋白质≥3.3 g脂肪0.5 g~1.5 g 非脂乳固体≥8.2 g

该液奶样品中蛋白质含氮质量分数为16.8%。

实验步骤如下:①取该液奶V mL,用含催化剂的热硫酸处理,使蛋白质中的有机氮全部转化成NH;②在如图所示的洗气瓶C中装入足量硫酸溶液,称重W1 g;③将步骤①所得溶液全部转入烧瓶中,用分液漏斗向烧瓶中加入过量的氢氧化钠溶液;④实验完毕,称C装置+溶液总质量为W2 g。

(1)实验完毕后,要迅速洗涤分液漏斗,其目的是

______________________________________________________________

_____________________________________________________________。

实验过程中,向烧瓶里加入过量氢氧化钠溶液,并充分加热,其目的是

________________________________________________________________________。

(2)该实验方案存在明显缺陷,请指出三条______________________、__________________、________________。

(3)C中稀硫酸能不能换成浓硫酸,________(填“能”或“否”);理由是________________________________________________________________________。

(4)下列因素会导致测定结果偏低的有________。

A.装置漏气

B.烧瓶没有干燥

C.向烧瓶中加入烧碱溶液量不足

D.液奶中掺有三聚氰胺

解析:(1)分液漏斗活塞是磨口玻璃塞,容易与氢氧化钠溶液反应生成具有黏合性的硅酸钠溶液,它会将活塞与漏斗颈黏在一起,实验完毕,要迅速洗涤分液漏斗;加入过量氢氧化钠溶液,且充分加热使NH全部转化成NH3,并将氨气排入洗气瓶中。(2)该方案没有考虑氨气极易溶于硫酸溶液引起倒吸现象,也没有考虑排尽烧瓶中的氨气,用量差法测定氨气质量,氨气必须干燥等。(3)浓硫酸具有强吸水性,会吸收空气中的水,使测得结果偏高。(4)依题意,装置漏气,会损失氨气,测得结果偏低;烧瓶没有干燥对实验没有影响;加烧碱量不足,NH不能完全转化成NH3,测得结果偏低;液奶中掺有三聚氰胺会使测得结果偏高。

答案:(1)避免氢氧化钠溶液与二氧化硅反应生成硅酸钠把活塞与漏斗颈黏在一起 使NH完全转化成NH3

(2)没有设计防倒吸装置,可能会引起倒吸 没有排尽烧瓶中的氨气,会产生误差 氨气没有干燥,硫酸吸收了氨气带的水分

(3)否 浓硫酸吸收空气中的水,导致测定结果偏高

(4)AC