统编版语文八年级下册第六单元 先贤圣论 单元集体备课教案

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册第六单元 先贤圣论 单元集体备课教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 459.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-02-28 20:05:07 | ||

图片预览

文档简介

先贤圣论

21 《庄子》二则

庄子的想象力极为丰富,语言运用自如,灵活多变,能把一些微妙难言的哲理说得通俗易懂。鲁迅先生称赞其文“汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也”。郭沫若也评价说:“以思想家而兼文章家的人,在中国古代哲人中,实在是绝无仅有。”庄子在先秦诸子中,思想或文风都是属于南方一系,即楚文化的代表,所谓“庄狂屈狷”,正道出了他独有的浪漫主义精神。

1.积累文言词汇,把握故事主旨。

2.感受庄子生活的诗意,了解庄子的志趣。

3.拓宽阅读视野,增加对传统文化经典的了解,提高文化品位。

第一课时 北冥有鱼

一、新课导入

有一天,庄子梦见自己变成了一只翩翩起舞的蝴蝶,非常快乐,悠然自得,突然梦醒了,发现自己仍是僵卧在床的庄子。不知是庄子做梦变成了蝴蝶呢,还是蝴蝶做梦变成了庄子。庄子就是这样的浪漫,这样的富有想象力。今天,让我们一起来了解庄子的想象力。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.作者介绍。

庄子(约前369—前286),名周,战国时期宋国蒙(今河南商丘东北)人,哲学家,道家学派的代表人物,与老子并称为“老庄”。道家的主要精神是崇尚自然。庄子对待生活的态度是:一切顺其自然,“安时而处顺”“知其不可奈何而安之若命”“清静无为”。政治上主张“无为而治”。

2.作品简介。

《庄子》一书是庄子及其后学的著作,今存33篇,包括内篇7篇、外篇15篇和杂篇11篇。其文想象奇幻,构思巧妙,善用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。它不仅有很高的哲学成就,对后世文学的发展也有着深远的影响。人们评价这本书为“文学的哲学、哲学的文学”。

3.自由地、大声地朗读文章,注意读准字音和停顿。

北冥(míng) 齐谐(xié) 抟扶摇而上(tuán)

4.借助注释、工具书,并结合上下文语境解释词语。

(1)重点词语。

怒而飞:振奋,这里指用力鼓动翅膀。

其翼若垂天之云:悬挂在天空的云。

志怪者也:记载。

抟扶摇而上者九万里:盘旋飞翔。

去以六月息者也:气息,这里指风。

亦若是则已矣:这样。

(2)通假字。

北冥有鱼(“冥”,同“溟”,海)

(3)词类活用。

志怪者也(形容词用作名词,怪异的事物)

南冥者,天池也(名词用作形容词,天然的)

(4)一词多义。

为其名为鲲(叫作)化而为鸟(成为)

之鹏之背,不知其几千里也(的)鹏之徙于南冥也(用在主谓之间,取消句子独立性)

其其名为鹏(代词,它的)其视下也(代词,代大鹏)

而化而为鸟(连词,表顺承)怒而飞(连词,表修饰)

5.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)怒而飞,其翼若垂天之云。

【交流点拨】用力鼓动翅膀飞起来,它的翅膀就像悬挂在天空的云。

(2)是鸟也,海运则将徙于南冥。

【交流点拨】这种鸟在海水运动、海风刮起时就将迁往南海。

(3)鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

【交流点拨】当鹏往南海迁徙的时候,翅膀一击水就能飞行三千里,它乘着旋风盘旋飞至九万里的高空,凭借着六月的大风离开。

(4)野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

【交流点拨】山野中的雾气,空气中的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。

(5)天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

【交流点拨】天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?

6.在理解文意的基础上,背诵课文。

三、自学指导(二)——合作与探究

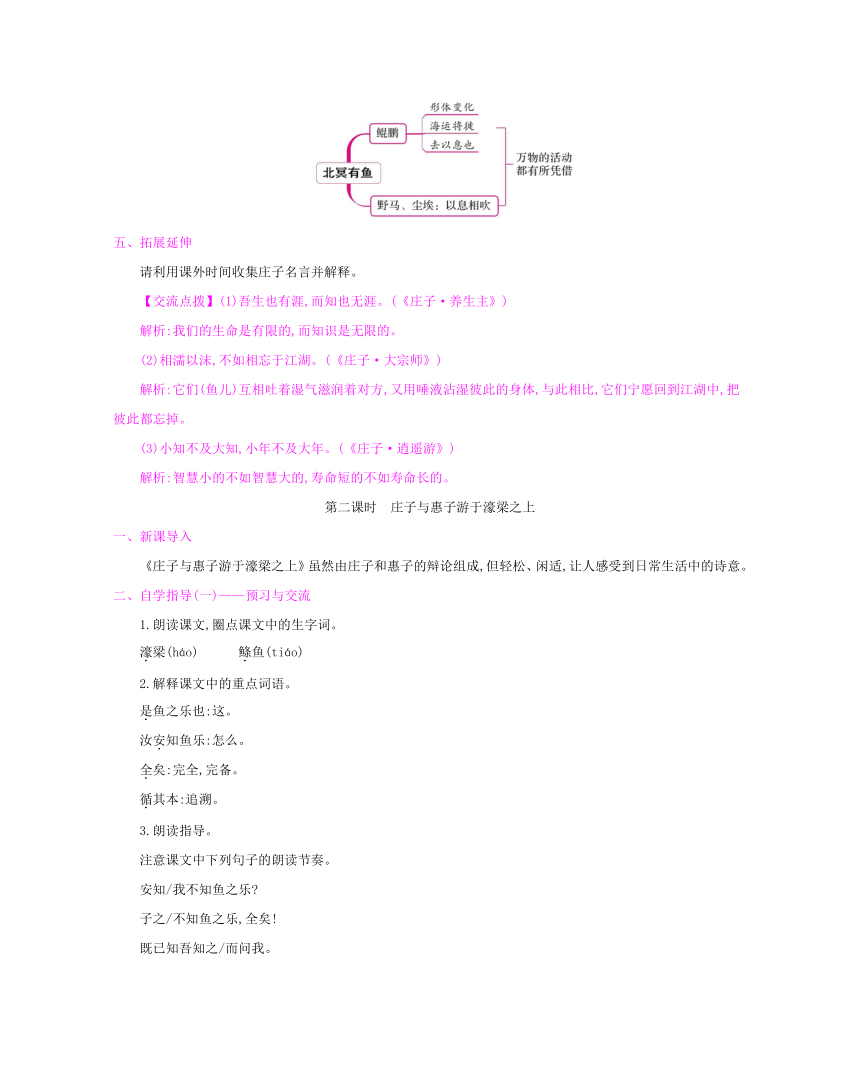

1.默读课文,说说文中讲了哪几层意思。

【交流点拨】文章讲了三层意思:

第一层:从开头到“其翼若垂天之云”,写北冥之鱼由鲲到鹏的变化:鲲、鹏形体之大,气象之宏,令人瞠目。

第二层:从“是鸟也”到“生物之以息相吹也”,引用《齐谐》之言,写大鹏迁徙南冥的气势——乘风而起,水击三千,扶摇九万。

第三层:从“天之苍苍”到结尾,作者仰观苍天,拟想大鹏俯瞰大地,抒发了一种天地浑然的感慨。

2.开头作者写鲲、鹏运用了哪两种修辞手法?表达上有何作用?

【交流点拨】“鲲之大,不知其几千里也。”“鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。”

运用了夸张、比喻的修辞手法。先极言鲲鹏之大,后又用比喻说明鹏奋起而飞,翅膀像垂天之云。神奇壮美,充满浓厚的浪漫主义色彩。

3.为什么要迁徙到南冥?

【交流点拨】南冥是天然形成的水池,是鹏心目中的理想境地,它要追求一种精神的自由。

与出发地“北冥”形成对比,表现鲲鹏从邈远幽深的极北之地迁徙到极南之地,可见其志向远大。

4.“野马”“尘埃”的运动依靠什么?写它们有什么作用?

【交流点拨】它们运动必须依靠气息,这里和鹏相比,说明万物均“有所凭借”“依靠”,万物无论大小,都受到不同的限制,处在不同的束缚之中。因此,“鹏”“野马”“尘埃”,状似逍遥,其实并没有达到真正的逍遥。

5.在庄子的作品中,往往借用寓言故事说理,使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。文章借鲲鹏的寓言说明什么道理?

【交流点拨】说明任何事物的存在都是依附于一定的条件,它们的活动都有所凭借。

四、板书设计

五、拓展延伸

请利用课外时间收集庄子名言并解释。

【交流点拨】(1)吾生也有涯,而知也无涯。(《庄子·养生主》)

解析:我们的生命是有限的,而知识是无限的。

(2)相濡以沫,不如相忘于江湖。(《庄子·大宗师》)

解析:它们(鱼儿)互相吐着湿气滋润着对方,又用唾液沾湿彼此的身体,与此相比,它们宁愿回到江湖中,把彼此都忘掉。

(3)小知不及大知,小年不及大年。(《庄子·逍遥游》)

解析:智慧小的不如智慧大的,寿命短的不如寿命长的。

第二课时 庄子与惠子游于濠梁之上

一、新课导入

《庄子与惠子游于濠梁之上》虽然由庄子和惠子的辩论组成,但轻松、闲适,让人感受到日常生活中的诗意。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.朗读课文,圈点课文中的生字词。

濠梁(háo) 鲦鱼(tiáo)

2.解释课文中的重点词语。

是鱼之乐也:这。

汝安知鱼乐:怎么。

全矣:完全,完备。

循其本:追溯。

3.朗读指导。

注意课文中下列句子的朗读节奏。

安知/我不知鱼之乐?

子之/不知鱼之乐,全矣!

既已知吾知之/而问我。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)读通文意。

1.结合注释自行翻译课文,圈点勾画,标示出疑难词句。

2.小组讨论,质疑,解疑。

3.积累文言知识。

(二)文本探究。

4.庄子和惠子围绕什么话题展开了辩论?他们的观点和论据各是什么?

【交流点拨】辩题:庄子是否知道“鱼乐”。

庄子观点:我知道鱼很快乐。

庄子论据一:你不是我,怎么会知道我不知道鱼的快乐?

庄子论据二:你说的“你怎么知道鱼的快乐”这句话,说明你已经知道我知道鱼儿的快乐才来问我的。现在我来告诉你吧,我是在濠水的桥上知道鱼儿是快乐的。

惠子观点:你不知道鱼的快乐。

惠子论据:我不是你,固然不知道你的想法;你不是鱼,你也不知道鱼的快乐。

5.你认为在濠梁之上,到底谁赢了?

【交流点拨】(1)从逻辑上看,惠子是胜者。庄子是靠故意曲解惠子的意思,才在争论中得以维持自己最初的判断,而这种做法显然是有悖于逻辑判断规则的。

(2)从形式上看,庄子是胜者。因为庄子说了后,惠子就没有话可以用来反驳了。

庄子是诡辩,巧辩。惠子是力辩,理辩。

6.这段辩论十分巧妙,请你说说它“巧妙”在何处。

【交流点拨】“濠梁之辩”的巧妙之处在于,除了两人的雄辩之外,还在于它具有无穷的韵味。辩论的双方都紧扣主题,但辩论者的思维截然不同。

惠施是从认知的规律上来说的,人和鱼是两种不同的生物,人不可能感受到鱼的喜怒哀乐。

庄周则是从艺术规律上来说的,人乐鱼亦乐。

从认知规律上来说,庄周的人乐鱼亦乐的逻辑推理纯属诡辩,但这种诡辩并不使人反感,因为庄周完全是以艺术心态去看待世界的,典型的“移情”作用,庄周是把自己的快乐“转移”到鱼的情绪上,反过来更衬托出庄周的快乐。

7.在这场辩论中,我们可以看到庄子与惠子在思想、性格、气质等方面都有差异,他们的人生态度也各不相同,结合课文试做分析。

【交流点拨】惠子好辩,重分析。对于事物有一种寻根究底的认知态度,重点放在知识的探讨上。惠子的思考像做数学证明题一样,层层推理,讲究逻辑。惠子通过逻辑推理,从科学角度认识了世界。

庄子智辩,重点放在感观上。对于外界事物的认识,带有欣赏的态度,将主观的情意发挥到外物上而产生移情同感的作用。

如果说惠子带有逻辑家的个性,那么庄子则具有艺术家的气质,他心境旷达,视荣华富贵如敝屣,他有着高雅的生活情趣,他鄙视功名富贵,追求快乐自由。

(三)写作特色。

8.精彩的论辩艺术。

通篇主要采用对话的形式,两人一句接着一句,用“以子之矛,攻子之盾”的方法,把这场辩论深化,显示了精彩的诡辩艺术。

9.笔法轻松,充满机智和幽默。

围绕庄子是否知道“鱼之乐”的问题展开辩论,将深奥的逻辑问题,用轻松、闲适的笔调描述出来,二人语言不乏幽默,令人感受到日常生活中的诗意。

四、板书设计

五、拓展延伸

这一场辩论中的庄子与惠子,你更欣赏的是谁?为什么?

【交流点拨】示例一:欣赏庄子,因为庄子能以愉快的心境,对待周围的事物,追求天人合一、推崇自然,机智、善辩。

示例二:欣赏惠子,因为惠子机智好辩,善于抓住对方的漏洞之处,对于事物有着寻根究底的认真态度。

22 《礼记》二则

《礼记》又名《小戴礼记》《小戴记》,据传为西汉经学家戴圣编纂而成,是秦汉以前各种礼仪论著的选集,有《学记》《礼运》等四十九篇,主要记载了先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家论著的汇编。今天我们一起来学习其中的两篇。

1.借助注释和工具书理解基本内容。

2.积累文言词语,并能有节奏地背诵课文。

3.理解“实践出真知”的生活道理。

4.了解先贤圣哲关于人类社会的伟大构想,把握“大同”社会的基本特征。

5.学习古人敢于冲破现实羁绊,大胆追求理想的精神和智慧,激发学生树立远大的理想,为人类造福,做一个真正的社会人。

第一课时 虽有嘉肴

一、新课导入

同学们,当一份精美诱人的菜肴摆在你面前时,你能忍住不吃吗?当你从书上学得一种新的技能时,你能不去实践一下吗?我想,你们一定会响亮地回答“不能”。今人尤此,含蓄而深沉的古人又会有怎样的表现呢?今天,就让我们一起走进《虽有嘉肴》,寻找答案吧!

二、自学指导(一)——预习与交流

1.读准下面加点字的读音。

嘉肴(yáo) 自强(qiǎng) 兑命(yuè) 学学半(xiào)

2.作品简介。

《礼记》,集中体现了先秦儒家的政治、哲学和伦理思想,是研究先秦社会的重要资料。全书用记叙文形式写成,有的用短小生动的故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写和刻画,书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻,具有较高的文学价值。

3.积累下面的文言字词。

虽有嘉肴:即使。

不知其旨也:味美。

虽有至道:最好的道理。至,到达极点。

然后能自反也:自我反思。

是故学然后知不足:所以。

教学相长也:教与学是互相推动、互相促进的。

《兑命》曰“学学半”:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩(xiào)”,教导。

4.古今异义。

不知其旨也(古义:味美;今义:意旨、用意等)

然后能自强也(古义:勉励;今义:强大,强盛)

教然后知困(古义:困惑;今义:困难)

5.特殊句式。

倒装句:其此之谓乎!

【交流点拨】宾语前置句,原顺序应为“其谓此乎”。

6.翻译下列句子。

(1)虽有至道,弗学,不知其善也。

【交流点拨】即使有最好的道理,不去学习,就不会了解它的好处。

(2)是故学然后知不足,教然后知困。

【交流点拨】所以,学习才能知道自己的不足,教人才能知道自己的困惑。

(3)知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

【交流点拨】知道自己的不足,这样以后才能自我反思;有了困惑,这样以后才能自我勉励。

(4)《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

【交流点拨】《兑命》篇说“教别人,占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理吧!

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.文章主要论述了什么道理?

【交流点拨】教学相长。人学习之后就会知道不足,知道了不足之处,才能反省自己、提高自己;教人之后才能知道自己有理解不了的地方,这样才会自我勉励,不断提高。教和学是相互促进,相辅相成的。

2.作者是怎么论述这一道理的?(论证思路)

【交流点拨】作者用类比的方法切入话题,首先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理;其次,再对举“学”与“教”所产出的“知不足”和“知困”两种情况,并进一步解释,将论述引向深入,得出“教学相长”的结论;最后,引用《兑命》中“学学半”的话加以印证。

(二)深层探究。

3.开头“虽有嘉肴”一句有什么作用?

【交流点拨】文章开头从“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也” 写起,目的是引出下文“虽有至道,弗学,不知其善也” ,即学习实践的重要性,进而引出下文对教与学关系的论述,用“嘉肴”“至道”作类比,教与学的关系就浅显易懂了,这种说理的方法叫作“类比推理”。

4.你从“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也”悟出了什么道理?

【交流点拨】实践非常重要,要把明白了的道理付诸行动,通过行动来证明道理是否正确。

5.学习会使人知识越来越丰富,思想越来越充实,本文中却说“学然后知不足”,你如何理解?

【交流点拨】只有学习,才会知道知识浩如烟海,学问没有止境,所以,越学视野越开阔,越学越感到自己知识的不足。

6.“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点是什么?两者之间是什么关系?

【交流点拨】相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从教和学两个方面来说明教和学的关系,两者是相互促进、共同提高的,说得直接全面,是作者要表达的主要观点;后者则只从教的角度来说明,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉,是对前者的补充论证。

两者关系:前者是全文的观点,后者是引用论据来补充强调观点的,二者并非并列关系,而是主从关系。

(三)写作特色。

7.逻辑严密。

先是强调要学习,要实践;接下来指出“学”和“教”的作用;再由此进一步讨论其效果;最后得出“教学相长”的结论。

8.对偶严谨。

《虽有嘉肴》共十六句话,前十二句均为对偶句式。这类句式不仅从形式上看起来比较整齐,也有增强表意效果的功能。前六句以“嘉肴”与“至道”对举,是一组类比,让读者更好地体会到二者的相似性。第七、八句和第九至十二句是从两个角度入手,论述教与学的关系,双管齐下,更为合理、全面严谨。

四、板书设计

五、拓展延伸

积累有关《礼记》中的名言名句。

(1)苟利国家,不求富贵。

(2)择师不可不慎也。

(3)博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

(4)凡事豫则立,不豫则废。

(5)水至清则无鱼,人至察则无徒。

(6)一张一弛,文武之道也。

(7)玉不琢,不成器;人不学,不知道。

(8)来而不往非礼也。

第二课时 大道之行也

一、新课导入

路不拾遗,夜不闭户,天下无贼,可以说是我们中国几千年来的梦想。在两千多年前,我们的孔圣人也提出了一种社会模式,他称之为大同社会。大同社会完全可以做到路不拾遗,夜不闭户,天下无贼。那么,大同社会到底是怎样一种社会呢?它具有什么特征呢?今天,我们就走进选自《礼记》的《大道之行也》。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.朗读课文,圈点课文生字词。

天下为公(wéi) 选贤与能(jǔ) 讲信修睦(mù)

矜(guān) 男有分(fèn) 货恶其弃于地也(wù)

2.听老师范读,用“∕”画出课文的朗读停顿。

大道/之行也,天下/为公。选贤/与能,讲信/修睦。故/人/不独亲其亲,不独子其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者/皆/有所养,男/有分,女/有归。货/恶其弃于地也,不必/藏于己;力/恶其不出于身也,不必/为己。是故/谋闭∕而不兴,盗窃乱贼/而不作,故/外户/而不闭。是谓大同。

3.大声读课文,理解课文重点词语。

(1)找出通假字,写出本字并做简要解释。

选贤与能(“与”,同“举”,推举、选拔)

矜、寡、孤、独(“矜”,同“鳏”,老而无妻)

(2)古今异义。

讲信修睦(古义:培养;今义:修改)

女有归(古义:女子出嫁;今义:归来,归属)

盗窃乱贼而不作(古义:害人;今义:偷东西的人)

(3)一词多义。

为天下为公(动词,是)不必为己(介词,为了)

亲故人不独亲其亲(前一个“亲”是形容词用作动词,以……为亲;后一个“亲”是名词,指父母)

子不独子其子(前一个“子”是名词用作动词,以……为子;后一个“子”是名词,指子女)

4.语文常识。

“四书”:《论语》《大学》《中庸》《孟子》。

“五经”:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》(简称:诗、书、礼、易、春秋)

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.根据文义,全文可以分为几层?

【交流点拨】可分为三层:作者运用了“总—分—总”的论述方法。

第一层:“大道之行也……讲信修睦。”这一层是对“大同”社会的纲领性说明(根本特征),是总说。

第二层:“故人不独亲其亲……不必为己。”详述“大同”社会的基本特征。

第三层:“是故谋闭而不兴……是谓大同。”总结全文。

2.文章紧扣哪个四字短语展开对大同社会的描述?

【交流点拨】天下为公。

3.大道指什么?大同指什么?大道之行指什么?

【交流点拨】大道,可以理解为治理社会的最高准则;

大同,可以理解为儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

大道之行,是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定、和平的大同社会。

4.“大道”和“大同”之间的关系是怎样的?

【交流点拨】“大道”与“大同”之间是前提与结果的关系,施行大道,才能实现社会大同。

(二)文本探究。

5.“大同”社会的根本特征是什么?

【交流点拨】根本特征:天下为公,选贤与能,讲信修睦。

6.本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的?

【交流点拨】三个方面:①满足生存需要,人人都能得到全社会的关爱。

②满足发展需要,人人都能安居乐业。

③满足精神需要,货尽其用,人尽其力。

7.作者理想中的大同社会是什么样子的?

【交流点拨】“是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同”。即:路不拾遗,夜不闭户 。

8.陶渊明描绘的“世外桃源”艺术地再现了“大同”社会的风貌,因此二者有许多相似的地方。请参照示例,从两文中再找出一例,说说它们的相似之处。

示例:从“阡陌交通,鸡犬相闻”可以看出“桃源”中生活环境和平安宁,这就是“大同”社会中的“盗窃乱贼而不作”。

【交流点拨】(1)从“黄发垂髫,并怡然自乐”可以看出“桃源”中的老人和孩子因为受到全社会的关爱,生活极其幸福,这就是“大同”社会中“老有所终”“幼有所长”(“矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”或“不独亲其亲,不独子其子”)。

(2)从“其中往来种作,男女衣着,悉如外人”可以看出“桃源”中的男人和女人各司其职,这就是“大同”社会中“男有分,女有归”。

四、板书设计

五、拓展延伸

圣哲先贤话大同

(1)孙中山的“天下为公”。

孙中山先生是一位十分推崇大同学说的人,他说:“大同世界即所谓‘天下为公’。”在此基础上,他独创性地提出“三民主义”(即“民族、民生、民权”)就是对“大同学说”的继承和发扬。

(2)谭峭提出的“太平”“大和”理想社会。

谭峭在《化书》中说:“食均则仁义生,仁义生则礼乐序,礼乐序则民不怨,民不怨则神不怒,太平之业也。”由太平社会而进至更高级的社会,就是“大和”社会,他说:“是以大人无亲无疏,无爱无恶,是谓大和。”

23 马 说

他,初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用都遭到冷遇,甚至三次登门都被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。他,才华横溢,位居“唐宋八大家”之首!他,踌躇满志,却抑郁不得志。所以他作《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。他,就是一代大文豪——韩愈!

1.积累文言实词、虚词,培养文言语感,整体感知课文内容,理清行文思路。

2.体会作者寄托在文中的思想感情,了解封建社会中人才被埋没的可悲情况。

3.理解文中伯乐和千里马的寓意以及二者的关系,体会本文托物寓意的写法。

第一课时

一、新课导入

“物尽其用,人尽其才”是人才实现自身价值的理想境界。但在很多时候,特别是古代封建社会,人才被埋没的现象非常严重,很多人才常哀叹怀才不遇、生不逢时。人才被埋没的原因是什么呢?今天我们就来一起学习这篇《马说》。(板书文题、作者)

二、自学指导(一)——预习与交流

1.作者介绍。

韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟州)人,唐代文学家、思想家、教育家。有《昌黎先生集》传世。

韩愈在政治上反对藩镇割据,思想上尊儒排佛。力反六朝以来的骈偶文风,提倡散体,与柳宗元同为古文运动的倡导者。他的散文,在继承先秦两汉古文文风的基础上加以创新和发展,气势雄健,被尊为“唐宋八大家”之首。

2.文体链接。

“说”是古代的一种议论性文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感情,写法上不拘一格,与现代杂文颇为相似。《马说》是通篇借物比喻的杂文,属论说文体。本文是作者《杂说》四篇中的第四篇,题目是后人加的。

3.积累字词。

朗读课文,找出文中的生字词,并注音。

祗(zhǐ) 骈(pián) 槽枥(cáo lì)

食马者(sì) 粟(sù) 邪(yé)

4.积累文言词语。

(1)重点词语。

祗辱于奴隶人之手:同“衹(只)”,只、仅。

一食或尽粟一石:有时。

且欲与常马等不可得:犹,尚且。

食之不能尽其材:才能、才干。

执策而临之:面对。

(2)通假字。

食马者不知其能千里而食也(同“饲”,喂)

才美不外见(同“现”)

(3)一词多义。

能虽有千里之能(才能)安求其能千里也(能够)

食食之不能尽其材(同“饲”,喂)食不饱(吃)

其不知其能千里而食也(代千里马)其真无马邪(表示加强诘问语气)其真不知马也(表示推测,恐怕)鸣之而不能通其意(代词,它的)

之祗辱于奴隶人之手(结构助词,的)鸣之而不能通其意(语气助词,无意义)马之千里者(结构助词,定语后置的标志)策之不以其道(代词,代千里马)

策策之不以其道(动词,用马鞭驱赶)执策而临之(名词,马鞭)

以不以千里称也(凭借)策之不以其道(按照)

(4)古今异义。

然后有千里马(古义:这样以后;今义:表顺接的连词)

故虽有名马(古义:即使;今义:虽然)

一食或尽粟一石(古义:有时;今义:或者,并列连词)

是马也(古义:这样;今义:判断动词)

策之不以其道(古义:正确的方法;今义:道路)

(5)词类活用。

策之不以其道(名词用作动词,用马鞭驱赶)

食之不能尽其材(形容词的使动用法,使……尽,竭尽)

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.读一读。

【交流点拨】世/有伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗/辱于/奴隶人/之手,骈死于/槽枥之间,不以/千里/称也。

马之千里者,一食/或尽粟一石。食马者/不知/其能千里/而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其/真无马邪?其/真不知马也!

2.熟读课文,说说每一段的内容,理清结构。

【交流点拨】第一段(1):说明伯乐对千里马命运的决定作用。

第二段(2):揭示千里马被埋没的根本原因。

第三段(3):总结全文。表现作者对封建统治者摧残人才的愤慨之情。

(二)文本探究。

仔细阅读第1段,回答问题。

3.本段表达了作者的什么观点?

【交流点拨】世有伯乐,然后有千里马。

4.没有伯乐,千里马的命运将如何呢?

【交流点拨】辱没在奴仆手里,(和普通马)一同死在马厩里面,不以千里马而著称。

5.本段文字说明了什么?

【交流点拨】说明了伯乐对千里马的重要作用。

(三)课堂小结。

文章一开篇就提出了“世有伯乐,然后有千里马”的见解,这就说明了千里马对伯乐的依赖关系,即伯乐对千里马有决定作用,因为除伯乐以外没有人能识别千里马,既然如此,千里马的命运就决定于是否有伯乐来发现它了,而实际的情形是“千里马常有,而伯乐不常有”,所以千里马的悲惨命运就具有必然性了。很多的千里马“祗辱于奴隶人之手”,受尽无知小人的气,最后竟然和普通马一同死于马厩之中,其遭遇之不幸,结局之惨痛,真非笔墨所能形容,从字里行间可见作者的痛惜之情。

四、板书设计

五、拓展延伸

马价十倍

人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。往见伯乐曰:“臣有骏马,欲卖之,比三旦立于市,人莫与言。子还而视之,去而顾之,臣请献 一朝之贾。” 伯乐乃还而视之,去而顾之。一旦而马价十倍。

(选自《战国策》)

第二课时

一、新课导入

韩愈的《马说》给世人带来震撼,激起古今许多有才之士的共鸣,原因何在?今天我们继续在课文中寻找答案。

二、自学指导——合作与探究

(一)文本探究。

1.本文的论点是什么?

【交流点拨】世有伯乐,然后有千里马。

2.作者是如何层层深入论证论点的?

【交流点拨】首先提出全文论点,接着从正反两方面对论点做概括论述,第2段进一步从反面展开论述,说明伯乐对千里马的重要性;第3段对“食马者”进行辛辣的嘲讽,结尾再次强调造成不合理现象的原因,是“其真不知马也”,点明主旨,并与开头的论点照应。

(二)主题探究。

3.本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

【交流点拨】不是。借千里马难遇伯乐,最终被埋没,来对埋没人才的社会现状做了揭露。

4.本文的“千里马”“伯乐”“食马者”各比喻什么?

【交流点拨】“伯乐”指能识别人才的统治者。“千里马”指封建社会那些被埋没、遭摧残的怀才不遇的贤能志士。“食马者”是指愚昧无知的统治者。

5.作者通过描写千里马的遭遇,表达了怎样的思想感情?

【交流点拨】以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能。寄托作者的愤懑不平和穷困潦倒之感,并对统治者埋没人才、摧残人才,进行了讽刺、针砭和控诉。

(三)语言品析。

6.这篇短文仅一百余字,多次提到“千里马”,却不显得啰唆。作者提到“千里马”的方式有哪几种?各具有怎样的效果?

【交流点拨】(1)直称,如“千里马”。正面提及,表述严正。

(2)暗称,如“名马”“马之千里者”。表述委婉,虽不直呼其名,而意在其中。

(3)代称,如“是马也”。表意简洁含蓄。

(四)写法探究。

7.试分析托物寓意的手法在文中是如何体现的。

【交流点拨】本文通篇说马,而意在论人,这里以物作喻,用“千里马”比喻出类拔萃的人,用“伯乐”比喻知贤识才的人,这种写法称为托物寓意。此写法的一个显著特点是寓深刻思想于具体形象之中,例如,用“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”来描绘千里马的遭遇,用“食不饱,力不足,才美不外见”来揭示它才能被埋没的原因,激发人们的不平感,也表达了当时千万有才之士的悲愤。又如,用“策之不以其道……‘天下无马!’”来刻画“食马者”的浅薄愚妄,更具有辛辣的嘲讽作用。

三、板书设计

四、拓展延伸

马的风姿——诗词中的马

(1)马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。(岑参《逢入京使》)

(2)乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。(白居易《钱塘湖春行》)

(3)老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。(曹操《龟虽寿》)

(4)草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。(王维《观猎》)

(5)春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。(孟郊《登科后》)

24 唐诗三首

我国的诗歌源远流长,从《诗经》算起,至今已有两千多年的历史了。一首首诗歌,脍炙人口,我们朗诵着诗歌长大,我们品味着诗歌行走,我们书写着诗歌成长。

1.有感情地朗读并熟练地背诵课文。

2.品味语言,体味诗歌的内涵。

3.培养热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

第一课时 石 壕 吏

一、新课导入

唐肃宗乾元元年(758)冬末,杜甫回到战乱后的故乡——洛阳。此时,唐军围攻叛军所占的邺郡,胜利在望。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军全线崩溃,郭子仪退守河阳,洛阳一带又骚乱起来。诗人这时被迫离去,经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上他所看到的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声。著名的“三吏”“三别”,就是根据这番经历写成的。其中,《石壕吏》因构思巧妙和情节生动而流传得最广。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.朗读课文,圈点课文生字词。

石壕吏(háo lì) 逾墙走(yú) 泣幽咽(yè)

邺城戍(yè shù) 河阳役(yì)

2.听老师朗读课文,用“∕”画出朗读的停顿。

暮投∕石壕村,有吏∕夜∕捉人。老翁∕逾墙∕走,老妇∕出门∕看。

吏呼∕一何∕怒!妇啼∕一何∕苦!

听妇∕前∕致词:三男∕邺城∕戍。一男∕附书∕至,二男∕新∕战死。存者∕且∕偷生,死者∕长已矣!室中∕更∕无人,惟有∕乳下∕孙。有孙∕母∕未去,出入∕无∕完裙。老妪∕力∕虽衰,请从∕吏∕夜归,急应∕河阳∕役,犹得∕备∕晨炊。

夜久∕语声∕绝,如闻∕泣∕幽咽。天明∕登∕前途,独与∕老翁∕别。

3.大声朗读课文,理解课文中的重点词语。

(1)三男邺城戍:防守。

(2)死者长已矣:停止,这里指生命结束。

(3)如闻泣幽咽:形容低微、断续的哭声。

4.创作背景。

《石壕吏》写于战乱流离时期。在短短两三年中,由于“安史之乱”,他携带家眷和逃难的百姓一道受冻挨饿,避难流亡,卷进了生活的底层。在沦陷区,山河破碎之感甚深。战乱给百姓造成的灾难深深地震撼着诗人的心灵,使他写出了《春望》《北征》和“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等一系列具有高度人民性和爱国思想的不朽诗篇。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)梳理诗意:速读课文,梳理诗歌结构。

【交流点拨】第一部分(1):交代故事发生的时间、地点、人物,是故事的开端。

第二部分(2~3):故事的发展和高潮。写老妇人力陈家事,揭露战争的罪恶:妻离子散、家破人亡。

第三部分(4):故事的结局。暗示老妇已被差役带走 。

(二)读懂诗情。

1.你读到一个怎样的故事?用诗中的语句概括老妇人一家人的不同遭遇。

【交流点拨】官差深夜捉丁不得,拉老妇人充数的故事。

①三男邺城戍,二男新战死;

②孙方乳,媳无裙;

③翁逾墙,妇夜往。

2.诗歌标题为《石壕吏》,诗人为什么没有正面描写“悍吏”?

【交流点拨】从作品形式美的角度来看,诗人虚实结合,藏问于答,不写差吏的追问,而只写老妇的哭诉,从哭诉中写出潜台词、画外音,将差吏的形象融入老妇的“前致词”中,有一种言有尽而意无穷的境界。

从当时的时代背景来看,虽然诗人一向憎恨统治阶级压迫百姓的行径,但能否平定这场叛乱关系到国家和百姓的命运,所以诗人支持这场战争,并且希望此战获胜。同时他也明白大敌当前,百姓应当为此做出牺牲。正是出于这种考虑,他对统治阶级爪牙的凶横残暴只是含蓄地予以揭露。

(三)课堂小结。

《石壕吏》一诗描写了战乱给人民带来的沉重灾难,揭露了官吏的残暴,表现了诗人对时局的忧虑,对劳动人民的深切同情。

四、板书设计

五、拓展延伸

杜甫名句

(1)读书破万卷,下笔如有神。(《奉赠韦左丞丈二十二韵》)

(2)浮云终日行,游子久不至。(《梦李白二首》)

(3)万国尽征戍,烽火被冈峦。(《垂老别》)

(4)出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。(《蜀相》)

(5)细雨鱼儿出,微风燕子斜。[《水槛遣心二首》(其一)]

(6)随风潜入夜,润物细无声。(《春夜喜雨》)

(7)自去自来梁上燕,相亲相近水中鸥。(《江村》)

(8)迟日江山丽,春风花草香。[《绝句二首》(其一)]

(9)新松恨不高千尺,恶竹应须斩万竿![《将赴成都草堂途中有作先寄严郑公五首》(其四)]

第二课时 茅屋为秋风所破歌

一、新课导入

“杜甫很忙”

2012年3月,杜甫突然在网络爆红,关于杜甫的涂鸦图片在微博上疯转。在这些对语文课本图片的“再创作”里,杜甫时而手扛机枪,时而双手抱吉他,时而摆造型自拍,时而脚踏摩托车……被网友戏称为“杜甫很忙”。 这一组“杜甫很忙”的课本涂鸦图片,让已经成名1200多年的诗圣杜甫,突然又成了“微博红人”。

今天,我们一起来学习杜甫的《茅屋为秋风所破歌》。

二、自学指导——合作与探究

(一)整体感知。

1.读准节奏。

八月/秋高/风怒号,卷我/屋上/三重茅。茅飞/渡江/洒江郊,高者/挂罥/长林梢,下者/飘转/沉塘坳。

南村群童/欺我/老无力,忍能/对面/为盗贼。公然/抱茅/入竹去,唇焦/口燥/呼不得,归来/倚杖/自叹息。

俄顷/风定/云墨色,秋天/漠漠/向昏黑。布衾多年/冷似铁,娇儿恶卧/踏里裂。床头屋漏/无干处,雨脚如麻/未断绝。自经丧乱/少睡眠,长夜沾湿/何由彻!

安得/广厦/千万间,大庇/天下寒士/俱欢颜!风雨不动/安如山。呜呼!何时/眼前/突兀见此屋,吾庐/独破/受冻/死亦足!

2.读通诗意。

八月秋深,狂风怒号,(风)卷走了我屋顶上的好多层茅草。茅草乱飞,渡过江面,散落在江的对岸。飞得高的茅草悬挂在高高的树梢上,飞得低的飘飘洒洒沉落到低洼的水塘里。

南村的一群儿童欺负我年老没力气,竟然狠心这样当面做抢掠的事,毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林去了。(我喊得)口干舌燥也没有用处,只好回来,拄着拐杖,独自叹息。

一会儿,风停了,天空中乌云黑得像墨,深秋天色灰蒙蒙的,渐渐黑下来。布被盖了多年,又冷又硬,像铁板似的。孩子睡相不好,把被里蹬破了。一下雨屋顶漏雨,连床头都没有一点干的地方。雨点不间断,像下垂的麻线一样密集。自从战乱以来,睡眠的时间很少,长夜漫漫,屋漏床湿,怎能挨到天亮。

怎样才能得到千万间宽敞高大的房子?普遍地庇护天下贫寒的读书人,让他们个个都开颜欢笑,(房子)不为风雨所动摇,安稳得像山一样。唉!什么时候眼前出现这样高耸的房屋,(即使)唯独我的茅屋被吹破,自己受冻而死也甘心!

3.请简要概括这首诗各段的段意。

【交流点拨】第1段,秋风破屋。第2段,群童抱茅。第3段,夜雨湿屋,长夜难眠。第4段,直抒感慨,祈求广厦。

(二)梳理诗意。

4.这首诗歌共写了几个画面?给每一段拟一个小标题。感受诗人感情的变化。

【交流点拨】第1段:秋风破屋——焦灼痛苦。

第2段:群童抱茅——无可奈何。

第3段:屋漏床湿——忧思不绝。

第4段:祈盼广厦——忧国忧民。

5.将诗人在每段中的心理活动或思想感情凝练成一个字写出来。

【交流点拨】第1段:秋风破屋——悲。

第2段:群童抱茅——叹。

第3段:破屋漏雨——忧。

第4段:祈求广厦——愿。

(三)文本探究。

第1段赏析。

6.“卷我屋上三重茅”课文中“三重茅”解释为“多层茅草”,如果“三”是指“多”,那么杜甫草堂的茅草就盖得很厚,以当时杜甫的处境来看,会是这样吗?

【交流点拨】三:是虚数,古人用“三”,有时形容多,有时则可以形容少。

在“三番五次、三令五申、三缄其口”等词语中表示多。

在“三言两语”中表示少。

“三”在此句中形容少。“三重茅”指草堂屋顶很薄,茅草很少。

7.诗人为什么用“怒号”而不用“猛烈”或是“凶猛”等词语来描写秋风呢?

【交流点拨】“怒号”说明风之大、风之猛烈和风之无情。同时,还运用了拟人的手法。

8.“卷”和“吹”相比较,在描写风之猛烈上哪个词更好?

【交流点拨】“卷”字好。既形象又有力度。

9.后面的动词还有哪些?其用法有什么好处?

【交流点拨】还有:“飞”“洒”“挂”“飘转”“沉”等动词。刻画了茅草飞扬的场面。侧面写出了风的大。

第2段赏析。

10.落在地上的茅草拾回来还是可以修葺茅屋的。可是被一群顽童抱跑了,诗人着急了。他说:“南村群童欺我老无力”,可是当时杜甫写作此诗的时候才49岁啊,为什么用了一个“老”字呢?是不是用得不正确呢?

【交流点拨】诗人饱经战乱之苦,是未老先衰、心力交瘁啊。

11.“归来倚仗自叹息”,作者叹息什么?

【交流点拨】一叹自己命苦,老天无情毁屋,接下来的日子该怎么过;二叹群童幼稚,不明诗人苦衷;三叹黎民生活困苦(战乱给百姓造成的痛苦)。

第3段赏析。

12.茅屋被风吹破之后,最怕什么?

【交流点拨】下雨。

13.文中的哪两个句子表现了诗人的这种痛苦难眠的心情?

【交流点拨】自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

14.这一段运用了什么修辞手法?写出了什么?

【交流点拨】比喻,写出了杜甫生活的困窘、痛苦。

第4段赏析。

15.杜甫一向关心人民疾苦,他的诗素有“诗史”之称,但为什么在这首诗中他却一反常态,只写自己的个人遭遇?谈谈你

的理解。

【交流点拨】诗人以小见大,推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。

三、板书设计

四、拓展延伸

1.杜甫的确很忙:看!

泰山脚下,他抒发豪情:会当凌绝顶,一览众山小。

长安城里,他睹物伤怀:感时花溅泪,恨别鸟惊心。

武侯祠堂,他拜谒先贤:出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

细雨里,他热情赞颂: 好雨知时节,当春乃发生。

春光中,他陶醉其中:黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

登高时,他伤春悲秋:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

战乱间,他心系黎民,大呼:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!

2.你能说出其他反映诗人忧国忧民情怀的语句吗?

(1)杜甫忧国忧民的诗歌名句:

【交流点拨】①国破山河在,城春草木深。

②朱门酒肉臭,路有冻死骨。

(2)其他“古仁人”忧国忧民的语句:

【交流点拨】①长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。(屈原《离骚》)

②先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(范仲淹《岳阳楼记》)

③位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。(陆游《病起书怀》)

④天下兴亡,匹夫有责。(顾炎武《日知录》)

3.你能说出有关杜甫的对联吗?

【交流点拨】(1)草堂留后世,诗圣著千秋。(朱德为杜甫草堂撰写的对联)

(2)世上疮痍诗中圣哲,民间疾苦笔底波澜。(郭沫若题成都杜甫草堂诗史堂联)

第三课时 卖 炭 翁

一、新课导入

白居易在诗歌上一向主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,今天我们就来学习他的一首“为事”所作的诗歌——《卖炭翁》。

二、自学指导——合作与探究

(一)整体感知。

1.自读课文,注意读准字音。

伐薪(xīn) 翩翩两骑(piān) 口称敕(chì)

2.把握重点词语。

(1)解释下列词语。

伐薪烧炭南山中:木柴。

两鬓苍苍十指黑:灰白。

卖炭得钱何所营:谋求。

翩翩两骑来是谁:轻快的样子。

手把文书口称敕:指皇帝的命令。

回车叱牛牵向北:掉转。

(2)通假字。

系向牛头充炭直(“直”,同“值”,价钱)

(二)文本探究。

3.这是一首叙事诗,我们说叙事诗包括时间、地点、人物、事件等要素,那本文的叙事要素是什么呢?

【交流点拨】地点——市南门外。

人物——卖炭翁、黄衣使者、白衫儿。

事件——记叙了卖炭翁烧炭运炭以及炭被掠夺的经过。(板书:烧炭——运炭——抢炭)

4.开头一句交代卖炭翁伐薪烧炭的地点在哪里?为什么要这样交代?

【交流点拨】地点是在长安附近的终南山上。为下文埋下伏笔,说明路远,下雪天的山路必然难行。

5.“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”,诗人是从什么角度刻画卖炭翁的?为什么要这样写?

【交流点拨】外貌描写。着重从颜色加以点染,“满面尘灰”指脸上的颜色,“苍苍”(灰白色)指耳边鬓角头发的颜色。“烟火色”“十指黑”说明烧炭艰辛。这样写形象逼真地刻画了老人悲苦的形象,表现卖炭翁烧炭的艰辛,说明炭的来之不易。

6.“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”从什么角度刻画卖炭翁?

【交流点拨】心理描写。天冷可他身上“衣正单”,总该盼天气暖和吧,可卖炭翁却“愿天寒”,希望天更冷些。因为他知道:天暖,炭就贱了;天寒,炭价就会更高一些。为了炭价高一点,他宁愿自己受冻。这种矛盾反常的心理活动,深刻地揭示了卖炭翁的悲惨处境。

7.文章多处使用了对比,既有卖炭翁自身的对比,又有卖炭翁与宫使的对比,请从诗中找出这些句子,并说说各自的作用。

【交流点拨】(1)“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫”对比,写出宫市掠夺的残酷。

(2)“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊。

(3)“衣正单”与“愿天寒”对比,强烈对比之中写出了卖炭翁为生活所迫的悲苦无奈,“可怜”两字倾注了无限同情,催人泪下。

(三)课堂小结。

白居易写作《新乐府》是在元和初年,这正是宫市为害最深的时候。他对宫市有十分的了解,对黎民百姓又有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》来。但是,《卖炭翁》的意义,远不止于对宫市的揭露。诗人在卖炭翁这个典型形象上,概括了唐代劳动人民的辛酸和悲苦,通过卖炭这一件小事反映出了当时社会的黑暗和不平。读这首诗,我们所看到的不仅仅是卖炭翁一个人,透过他,仿佛有许许多多种田的、打猎的、织布的人出现在我们眼前。他们虽然不是“两鬓苍苍十指黑”,但也各自带着劳苦生活的标记;他们虽然不会因为卖炭而受到损害,但也各自在田租或赋税的重压下流下辛酸和仇恨的泪水。

《卖炭翁》这首诗不但在当时有积极意义,即使对于今天的读者也有一定的教育作用。全诗描写了卖炭翁辛劳烧炭、艰难运炭上市、炭被宫使掠夺的悲惨经过。借卖炭翁的不幸遭遇,为百姓鸣不平,用卖炭翁的形象反映广大劳动人民的辛酸和痛苦,打击中唐的弊政之一“宫市”,揭露统治阶级对劳动人民的残酷剥削。

三、板书设计

四、拓展延伸

白居易的诗歌理论

白居易的思想,综合儒、佛、道三家,以儒家思想为主导。

白居易不仅留下近三千首诗,还提出一整套诗歌理论。他把诗比作果树,提出“根情、苗言、华声、实义”(《与元九书》)的观点,他认为“情”是诗歌的根本条件,“感人心者,莫先乎情”(《与元九书》),而情感的产生又是有感于事而系于时政。因此,诗歌创作不能离开现实,必须取材于现实生活中的各种事件,反映一个时代的社会政治状况。他继承了《诗经》以来的比兴美刺传统,重视诗歌的现实内容和社会作用。强调诗歌揭露、批评政治弊端的功能。

白居易的诗歌

白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。也是唐朝写诗存诗最多的一个。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

21 《庄子》二则

庄子的想象力极为丰富,语言运用自如,灵活多变,能把一些微妙难言的哲理说得通俗易懂。鲁迅先生称赞其文“汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也”。郭沫若也评价说:“以思想家而兼文章家的人,在中国古代哲人中,实在是绝无仅有。”庄子在先秦诸子中,思想或文风都是属于南方一系,即楚文化的代表,所谓“庄狂屈狷”,正道出了他独有的浪漫主义精神。

1.积累文言词汇,把握故事主旨。

2.感受庄子生活的诗意,了解庄子的志趣。

3.拓宽阅读视野,增加对传统文化经典的了解,提高文化品位。

第一课时 北冥有鱼

一、新课导入

有一天,庄子梦见自己变成了一只翩翩起舞的蝴蝶,非常快乐,悠然自得,突然梦醒了,发现自己仍是僵卧在床的庄子。不知是庄子做梦变成了蝴蝶呢,还是蝴蝶做梦变成了庄子。庄子就是这样的浪漫,这样的富有想象力。今天,让我们一起来了解庄子的想象力。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.作者介绍。

庄子(约前369—前286),名周,战国时期宋国蒙(今河南商丘东北)人,哲学家,道家学派的代表人物,与老子并称为“老庄”。道家的主要精神是崇尚自然。庄子对待生活的态度是:一切顺其自然,“安时而处顺”“知其不可奈何而安之若命”“清静无为”。政治上主张“无为而治”。

2.作品简介。

《庄子》一书是庄子及其后学的著作,今存33篇,包括内篇7篇、外篇15篇和杂篇11篇。其文想象奇幻,构思巧妙,善用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。它不仅有很高的哲学成就,对后世文学的发展也有着深远的影响。人们评价这本书为“文学的哲学、哲学的文学”。

3.自由地、大声地朗读文章,注意读准字音和停顿。

北冥(míng) 齐谐(xié) 抟扶摇而上(tuán)

4.借助注释、工具书,并结合上下文语境解释词语。

(1)重点词语。

怒而飞:振奋,这里指用力鼓动翅膀。

其翼若垂天之云:悬挂在天空的云。

志怪者也:记载。

抟扶摇而上者九万里:盘旋飞翔。

去以六月息者也:气息,这里指风。

亦若是则已矣:这样。

(2)通假字。

北冥有鱼(“冥”,同“溟”,海)

(3)词类活用。

志怪者也(形容词用作名词,怪异的事物)

南冥者,天池也(名词用作形容词,天然的)

(4)一词多义。

为其名为鲲(叫作)化而为鸟(成为)

之鹏之背,不知其几千里也(的)鹏之徙于南冥也(用在主谓之间,取消句子独立性)

其其名为鹏(代词,它的)其视下也(代词,代大鹏)

而化而为鸟(连词,表顺承)怒而飞(连词,表修饰)

5.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)怒而飞,其翼若垂天之云。

【交流点拨】用力鼓动翅膀飞起来,它的翅膀就像悬挂在天空的云。

(2)是鸟也,海运则将徙于南冥。

【交流点拨】这种鸟在海水运动、海风刮起时就将迁往南海。

(3)鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。

【交流点拨】当鹏往南海迁徙的时候,翅膀一击水就能飞行三千里,它乘着旋风盘旋飞至九万里的高空,凭借着六月的大风离开。

(4)野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

【交流点拨】山野中的雾气,空气中的尘埃,都是生物用气息吹拂的结果。

(5)天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

【交流点拨】天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?

6.在理解文意的基础上,背诵课文。

三、自学指导(二)——合作与探究

1.默读课文,说说文中讲了哪几层意思。

【交流点拨】文章讲了三层意思:

第一层:从开头到“其翼若垂天之云”,写北冥之鱼由鲲到鹏的变化:鲲、鹏形体之大,气象之宏,令人瞠目。

第二层:从“是鸟也”到“生物之以息相吹也”,引用《齐谐》之言,写大鹏迁徙南冥的气势——乘风而起,水击三千,扶摇九万。

第三层:从“天之苍苍”到结尾,作者仰观苍天,拟想大鹏俯瞰大地,抒发了一种天地浑然的感慨。

2.开头作者写鲲、鹏运用了哪两种修辞手法?表达上有何作用?

【交流点拨】“鲲之大,不知其几千里也。”“鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。”

运用了夸张、比喻的修辞手法。先极言鲲鹏之大,后又用比喻说明鹏奋起而飞,翅膀像垂天之云。神奇壮美,充满浓厚的浪漫主义色彩。

3.为什么要迁徙到南冥?

【交流点拨】南冥是天然形成的水池,是鹏心目中的理想境地,它要追求一种精神的自由。

与出发地“北冥”形成对比,表现鲲鹏从邈远幽深的极北之地迁徙到极南之地,可见其志向远大。

4.“野马”“尘埃”的运动依靠什么?写它们有什么作用?

【交流点拨】它们运动必须依靠气息,这里和鹏相比,说明万物均“有所凭借”“依靠”,万物无论大小,都受到不同的限制,处在不同的束缚之中。因此,“鹏”“野马”“尘埃”,状似逍遥,其实并没有达到真正的逍遥。

5.在庄子的作品中,往往借用寓言故事说理,使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。文章借鲲鹏的寓言说明什么道理?

【交流点拨】说明任何事物的存在都是依附于一定的条件,它们的活动都有所凭借。

四、板书设计

五、拓展延伸

请利用课外时间收集庄子名言并解释。

【交流点拨】(1)吾生也有涯,而知也无涯。(《庄子·养生主》)

解析:我们的生命是有限的,而知识是无限的。

(2)相濡以沫,不如相忘于江湖。(《庄子·大宗师》)

解析:它们(鱼儿)互相吐着湿气滋润着对方,又用唾液沾湿彼此的身体,与此相比,它们宁愿回到江湖中,把彼此都忘掉。

(3)小知不及大知,小年不及大年。(《庄子·逍遥游》)

解析:智慧小的不如智慧大的,寿命短的不如寿命长的。

第二课时 庄子与惠子游于濠梁之上

一、新课导入

《庄子与惠子游于濠梁之上》虽然由庄子和惠子的辩论组成,但轻松、闲适,让人感受到日常生活中的诗意。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.朗读课文,圈点课文中的生字词。

濠梁(háo) 鲦鱼(tiáo)

2.解释课文中的重点词语。

是鱼之乐也:这。

汝安知鱼乐:怎么。

全矣:完全,完备。

循其本:追溯。

3.朗读指导。

注意课文中下列句子的朗读节奏。

安知/我不知鱼之乐?

子之/不知鱼之乐,全矣!

既已知吾知之/而问我。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)读通文意。

1.结合注释自行翻译课文,圈点勾画,标示出疑难词句。

2.小组讨论,质疑,解疑。

3.积累文言知识。

(二)文本探究。

4.庄子和惠子围绕什么话题展开了辩论?他们的观点和论据各是什么?

【交流点拨】辩题:庄子是否知道“鱼乐”。

庄子观点:我知道鱼很快乐。

庄子论据一:你不是我,怎么会知道我不知道鱼的快乐?

庄子论据二:你说的“你怎么知道鱼的快乐”这句话,说明你已经知道我知道鱼儿的快乐才来问我的。现在我来告诉你吧,我是在濠水的桥上知道鱼儿是快乐的。

惠子观点:你不知道鱼的快乐。

惠子论据:我不是你,固然不知道你的想法;你不是鱼,你也不知道鱼的快乐。

5.你认为在濠梁之上,到底谁赢了?

【交流点拨】(1)从逻辑上看,惠子是胜者。庄子是靠故意曲解惠子的意思,才在争论中得以维持自己最初的判断,而这种做法显然是有悖于逻辑判断规则的。

(2)从形式上看,庄子是胜者。因为庄子说了后,惠子就没有话可以用来反驳了。

庄子是诡辩,巧辩。惠子是力辩,理辩。

6.这段辩论十分巧妙,请你说说它“巧妙”在何处。

【交流点拨】“濠梁之辩”的巧妙之处在于,除了两人的雄辩之外,还在于它具有无穷的韵味。辩论的双方都紧扣主题,但辩论者的思维截然不同。

惠施是从认知的规律上来说的,人和鱼是两种不同的生物,人不可能感受到鱼的喜怒哀乐。

庄周则是从艺术规律上来说的,人乐鱼亦乐。

从认知规律上来说,庄周的人乐鱼亦乐的逻辑推理纯属诡辩,但这种诡辩并不使人反感,因为庄周完全是以艺术心态去看待世界的,典型的“移情”作用,庄周是把自己的快乐“转移”到鱼的情绪上,反过来更衬托出庄周的快乐。

7.在这场辩论中,我们可以看到庄子与惠子在思想、性格、气质等方面都有差异,他们的人生态度也各不相同,结合课文试做分析。

【交流点拨】惠子好辩,重分析。对于事物有一种寻根究底的认知态度,重点放在知识的探讨上。惠子的思考像做数学证明题一样,层层推理,讲究逻辑。惠子通过逻辑推理,从科学角度认识了世界。

庄子智辩,重点放在感观上。对于外界事物的认识,带有欣赏的态度,将主观的情意发挥到外物上而产生移情同感的作用。

如果说惠子带有逻辑家的个性,那么庄子则具有艺术家的气质,他心境旷达,视荣华富贵如敝屣,他有着高雅的生活情趣,他鄙视功名富贵,追求快乐自由。

(三)写作特色。

8.精彩的论辩艺术。

通篇主要采用对话的形式,两人一句接着一句,用“以子之矛,攻子之盾”的方法,把这场辩论深化,显示了精彩的诡辩艺术。

9.笔法轻松,充满机智和幽默。

围绕庄子是否知道“鱼之乐”的问题展开辩论,将深奥的逻辑问题,用轻松、闲适的笔调描述出来,二人语言不乏幽默,令人感受到日常生活中的诗意。

四、板书设计

五、拓展延伸

这一场辩论中的庄子与惠子,你更欣赏的是谁?为什么?

【交流点拨】示例一:欣赏庄子,因为庄子能以愉快的心境,对待周围的事物,追求天人合一、推崇自然,机智、善辩。

示例二:欣赏惠子,因为惠子机智好辩,善于抓住对方的漏洞之处,对于事物有着寻根究底的认真态度。

22 《礼记》二则

《礼记》又名《小戴礼记》《小戴记》,据传为西汉经学家戴圣编纂而成,是秦汉以前各种礼仪论著的选集,有《学记》《礼运》等四十九篇,主要记载了先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家论著的汇编。今天我们一起来学习其中的两篇。

1.借助注释和工具书理解基本内容。

2.积累文言词语,并能有节奏地背诵课文。

3.理解“实践出真知”的生活道理。

4.了解先贤圣哲关于人类社会的伟大构想,把握“大同”社会的基本特征。

5.学习古人敢于冲破现实羁绊,大胆追求理想的精神和智慧,激发学生树立远大的理想,为人类造福,做一个真正的社会人。

第一课时 虽有嘉肴

一、新课导入

同学们,当一份精美诱人的菜肴摆在你面前时,你能忍住不吃吗?当你从书上学得一种新的技能时,你能不去实践一下吗?我想,你们一定会响亮地回答“不能”。今人尤此,含蓄而深沉的古人又会有怎样的表现呢?今天,就让我们一起走进《虽有嘉肴》,寻找答案吧!

二、自学指导(一)——预习与交流

1.读准下面加点字的读音。

嘉肴(yáo) 自强(qiǎng) 兑命(yuè) 学学半(xiào)

2.作品简介。

《礼记》,集中体现了先秦儒家的政治、哲学和伦理思想,是研究先秦社会的重要资料。全书用记叙文形式写成,有的用短小生动的故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写和刻画,书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻,具有较高的文学价值。

3.积累下面的文言字词。

虽有嘉肴:即使。

不知其旨也:味美。

虽有至道:最好的道理。至,到达极点。

然后能自反也:自我反思。

是故学然后知不足:所以。

教学相长也:教与学是互相推动、互相促进的。

《兑命》曰“学学半”:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩(xiào)”,教导。

4.古今异义。

不知其旨也(古义:味美;今义:意旨、用意等)

然后能自强也(古义:勉励;今义:强大,强盛)

教然后知困(古义:困惑;今义:困难)

5.特殊句式。

倒装句:其此之谓乎!

【交流点拨】宾语前置句,原顺序应为“其谓此乎”。

6.翻译下列句子。

(1)虽有至道,弗学,不知其善也。

【交流点拨】即使有最好的道理,不去学习,就不会了解它的好处。

(2)是故学然后知不足,教然后知困。

【交流点拨】所以,学习才能知道自己的不足,教人才能知道自己的困惑。

(3)知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

【交流点拨】知道自己的不足,这样以后才能自我反思;有了困惑,这样以后才能自我勉励。

(4)《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

【交流点拨】《兑命》篇说“教别人,占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理吧!

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.文章主要论述了什么道理?

【交流点拨】教学相长。人学习之后就会知道不足,知道了不足之处,才能反省自己、提高自己;教人之后才能知道自己有理解不了的地方,这样才会自我勉励,不断提高。教和学是相互促进,相辅相成的。

2.作者是怎么论述这一道理的?(论证思路)

【交流点拨】作者用类比的方法切入话题,首先以“嘉肴”为喻,指出“弗食,不知其旨”,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善”的道理;其次,再对举“学”与“教”所产出的“知不足”和“知困”两种情况,并进一步解释,将论述引向深入,得出“教学相长”的结论;最后,引用《兑命》中“学学半”的话加以印证。

(二)深层探究。

3.开头“虽有嘉肴”一句有什么作用?

【交流点拨】文章开头从“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也” 写起,目的是引出下文“虽有至道,弗学,不知其善也” ,即学习实践的重要性,进而引出下文对教与学关系的论述,用“嘉肴”“至道”作类比,教与学的关系就浅显易懂了,这种说理的方法叫作“类比推理”。

4.你从“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也”悟出了什么道理?

【交流点拨】实践非常重要,要把明白了的道理付诸行动,通过行动来证明道理是否正确。

5.学习会使人知识越来越丰富,思想越来越充实,本文中却说“学然后知不足”,你如何理解?

【交流点拨】只有学习,才会知道知识浩如烟海,学问没有止境,所以,越学视野越开阔,越学越感到自己知识的不足。

6.“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点是什么?两者之间是什么关系?

【交流点拨】相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从教和学两个方面来说明教和学的关系,两者是相互促进、共同提高的,说得直接全面,是作者要表达的主要观点;后者则只从教的角度来说明,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉,是对前者的补充论证。

两者关系:前者是全文的观点,后者是引用论据来补充强调观点的,二者并非并列关系,而是主从关系。

(三)写作特色。

7.逻辑严密。

先是强调要学习,要实践;接下来指出“学”和“教”的作用;再由此进一步讨论其效果;最后得出“教学相长”的结论。

8.对偶严谨。

《虽有嘉肴》共十六句话,前十二句均为对偶句式。这类句式不仅从形式上看起来比较整齐,也有增强表意效果的功能。前六句以“嘉肴”与“至道”对举,是一组类比,让读者更好地体会到二者的相似性。第七、八句和第九至十二句是从两个角度入手,论述教与学的关系,双管齐下,更为合理、全面严谨。

四、板书设计

五、拓展延伸

积累有关《礼记》中的名言名句。

(1)苟利国家,不求富贵。

(2)择师不可不慎也。

(3)博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

(4)凡事豫则立,不豫则废。

(5)水至清则无鱼,人至察则无徒。

(6)一张一弛,文武之道也。

(7)玉不琢,不成器;人不学,不知道。

(8)来而不往非礼也。

第二课时 大道之行也

一、新课导入

路不拾遗,夜不闭户,天下无贼,可以说是我们中国几千年来的梦想。在两千多年前,我们的孔圣人也提出了一种社会模式,他称之为大同社会。大同社会完全可以做到路不拾遗,夜不闭户,天下无贼。那么,大同社会到底是怎样一种社会呢?它具有什么特征呢?今天,我们就走进选自《礼记》的《大道之行也》。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.朗读课文,圈点课文生字词。

天下为公(wéi) 选贤与能(jǔ) 讲信修睦(mù)

矜(guān) 男有分(fèn) 货恶其弃于地也(wù)

2.听老师范读,用“∕”画出课文的朗读停顿。

大道/之行也,天下/为公。选贤/与能,讲信/修睦。故/人/不独亲其亲,不独子其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者/皆/有所养,男/有分,女/有归。货/恶其弃于地也,不必/藏于己;力/恶其不出于身也,不必/为己。是故/谋闭∕而不兴,盗窃乱贼/而不作,故/外户/而不闭。是谓大同。

3.大声读课文,理解课文重点词语。

(1)找出通假字,写出本字并做简要解释。

选贤与能(“与”,同“举”,推举、选拔)

矜、寡、孤、独(“矜”,同“鳏”,老而无妻)

(2)古今异义。

讲信修睦(古义:培养;今义:修改)

女有归(古义:女子出嫁;今义:归来,归属)

盗窃乱贼而不作(古义:害人;今义:偷东西的人)

(3)一词多义。

为天下为公(动词,是)不必为己(介词,为了)

亲故人不独亲其亲(前一个“亲”是形容词用作动词,以……为亲;后一个“亲”是名词,指父母)

子不独子其子(前一个“子”是名词用作动词,以……为子;后一个“子”是名词,指子女)

4.语文常识。

“四书”:《论语》《大学》《中庸》《孟子》。

“五经”:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》(简称:诗、书、礼、易、春秋)

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.根据文义,全文可以分为几层?

【交流点拨】可分为三层:作者运用了“总—分—总”的论述方法。

第一层:“大道之行也……讲信修睦。”这一层是对“大同”社会的纲领性说明(根本特征),是总说。

第二层:“故人不独亲其亲……不必为己。”详述“大同”社会的基本特征。

第三层:“是故谋闭而不兴……是谓大同。”总结全文。

2.文章紧扣哪个四字短语展开对大同社会的描述?

【交流点拨】天下为公。

3.大道指什么?大同指什么?大道之行指什么?

【交流点拨】大道,可以理解为治理社会的最高准则;

大同,可以理解为儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

大道之行,是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定、和平的大同社会。

4.“大道”和“大同”之间的关系是怎样的?

【交流点拨】“大道”与“大同”之间是前提与结果的关系,施行大道,才能实现社会大同。

(二)文本探究。

5.“大同”社会的根本特征是什么?

【交流点拨】根本特征:天下为公,选贤与能,讲信修睦。

6.本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的?

【交流点拨】三个方面:①满足生存需要,人人都能得到全社会的关爱。

②满足发展需要,人人都能安居乐业。

③满足精神需要,货尽其用,人尽其力。

7.作者理想中的大同社会是什么样子的?

【交流点拨】“是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同”。即:路不拾遗,夜不闭户 。

8.陶渊明描绘的“世外桃源”艺术地再现了“大同”社会的风貌,因此二者有许多相似的地方。请参照示例,从两文中再找出一例,说说它们的相似之处。

示例:从“阡陌交通,鸡犬相闻”可以看出“桃源”中生活环境和平安宁,这就是“大同”社会中的“盗窃乱贼而不作”。

【交流点拨】(1)从“黄发垂髫,并怡然自乐”可以看出“桃源”中的老人和孩子因为受到全社会的关爱,生活极其幸福,这就是“大同”社会中“老有所终”“幼有所长”(“矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”或“不独亲其亲,不独子其子”)。

(2)从“其中往来种作,男女衣着,悉如外人”可以看出“桃源”中的男人和女人各司其职,这就是“大同”社会中“男有分,女有归”。

四、板书设计

五、拓展延伸

圣哲先贤话大同

(1)孙中山的“天下为公”。

孙中山先生是一位十分推崇大同学说的人,他说:“大同世界即所谓‘天下为公’。”在此基础上,他独创性地提出“三民主义”(即“民族、民生、民权”)就是对“大同学说”的继承和发扬。

(2)谭峭提出的“太平”“大和”理想社会。

谭峭在《化书》中说:“食均则仁义生,仁义生则礼乐序,礼乐序则民不怨,民不怨则神不怒,太平之业也。”由太平社会而进至更高级的社会,就是“大和”社会,他说:“是以大人无亲无疏,无爱无恶,是谓大和。”

23 马 说

他,初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用都遭到冷遇,甚至三次登门都被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。他,才华横溢,位居“唐宋八大家”之首!他,踌躇满志,却抑郁不得志。所以他作《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。他,就是一代大文豪——韩愈!

1.积累文言实词、虚词,培养文言语感,整体感知课文内容,理清行文思路。

2.体会作者寄托在文中的思想感情,了解封建社会中人才被埋没的可悲情况。

3.理解文中伯乐和千里马的寓意以及二者的关系,体会本文托物寓意的写法。

第一课时

一、新课导入

“物尽其用,人尽其才”是人才实现自身价值的理想境界。但在很多时候,特别是古代封建社会,人才被埋没的现象非常严重,很多人才常哀叹怀才不遇、生不逢时。人才被埋没的原因是什么呢?今天我们就来一起学习这篇《马说》。(板书文题、作者)

二、自学指导(一)——预习与交流

1.作者介绍。

韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟州)人,唐代文学家、思想家、教育家。有《昌黎先生集》传世。

韩愈在政治上反对藩镇割据,思想上尊儒排佛。力反六朝以来的骈偶文风,提倡散体,与柳宗元同为古文运动的倡导者。他的散文,在继承先秦两汉古文文风的基础上加以创新和发展,气势雄健,被尊为“唐宋八大家”之首。

2.文体链接。

“说”是古代的一种议论性文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感情,写法上不拘一格,与现代杂文颇为相似。《马说》是通篇借物比喻的杂文,属论说文体。本文是作者《杂说》四篇中的第四篇,题目是后人加的。

3.积累字词。

朗读课文,找出文中的生字词,并注音。

祗(zhǐ) 骈(pián) 槽枥(cáo lì)

食马者(sì) 粟(sù) 邪(yé)

4.积累文言词语。

(1)重点词语。

祗辱于奴隶人之手:同“衹(只)”,只、仅。

一食或尽粟一石:有时。

且欲与常马等不可得:犹,尚且。

食之不能尽其材:才能、才干。

执策而临之:面对。

(2)通假字。

食马者不知其能千里而食也(同“饲”,喂)

才美不外见(同“现”)

(3)一词多义。

能虽有千里之能(才能)安求其能千里也(能够)

食食之不能尽其材(同“饲”,喂)食不饱(吃)

其不知其能千里而食也(代千里马)其真无马邪(表示加强诘问语气)其真不知马也(表示推测,恐怕)鸣之而不能通其意(代词,它的)

之祗辱于奴隶人之手(结构助词,的)鸣之而不能通其意(语气助词,无意义)马之千里者(结构助词,定语后置的标志)策之不以其道(代词,代千里马)

策策之不以其道(动词,用马鞭驱赶)执策而临之(名词,马鞭)

以不以千里称也(凭借)策之不以其道(按照)

(4)古今异义。

然后有千里马(古义:这样以后;今义:表顺接的连词)

故虽有名马(古义:即使;今义:虽然)

一食或尽粟一石(古义:有时;今义:或者,并列连词)

是马也(古义:这样;今义:判断动词)

策之不以其道(古义:正确的方法;今义:道路)

(5)词类活用。

策之不以其道(名词用作动词,用马鞭驱赶)

食之不能尽其材(形容词的使动用法,使……尽,竭尽)

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)整体感知。

1.读一读。

【交流点拨】世/有伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗/辱于/奴隶人/之手,骈死于/槽枥之间,不以/千里/称也。

马之千里者,一食/或尽粟一石。食马者/不知/其能千里/而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其/真无马邪?其/真不知马也!

2.熟读课文,说说每一段的内容,理清结构。

【交流点拨】第一段(1):说明伯乐对千里马命运的决定作用。

第二段(2):揭示千里马被埋没的根本原因。

第三段(3):总结全文。表现作者对封建统治者摧残人才的愤慨之情。

(二)文本探究。

仔细阅读第1段,回答问题。

3.本段表达了作者的什么观点?

【交流点拨】世有伯乐,然后有千里马。

4.没有伯乐,千里马的命运将如何呢?

【交流点拨】辱没在奴仆手里,(和普通马)一同死在马厩里面,不以千里马而著称。

5.本段文字说明了什么?

【交流点拨】说明了伯乐对千里马的重要作用。

(三)课堂小结。

文章一开篇就提出了“世有伯乐,然后有千里马”的见解,这就说明了千里马对伯乐的依赖关系,即伯乐对千里马有决定作用,因为除伯乐以外没有人能识别千里马,既然如此,千里马的命运就决定于是否有伯乐来发现它了,而实际的情形是“千里马常有,而伯乐不常有”,所以千里马的悲惨命运就具有必然性了。很多的千里马“祗辱于奴隶人之手”,受尽无知小人的气,最后竟然和普通马一同死于马厩之中,其遭遇之不幸,结局之惨痛,真非笔墨所能形容,从字里行间可见作者的痛惜之情。

四、板书设计

五、拓展延伸

马价十倍

人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。往见伯乐曰:“臣有骏马,欲卖之,比三旦立于市,人莫与言。子还而视之,去而顾之,臣请献 一朝之贾。” 伯乐乃还而视之,去而顾之。一旦而马价十倍。

(选自《战国策》)

第二课时

一、新课导入

韩愈的《马说》给世人带来震撼,激起古今许多有才之士的共鸣,原因何在?今天我们继续在课文中寻找答案。

二、自学指导——合作与探究

(一)文本探究。

1.本文的论点是什么?

【交流点拨】世有伯乐,然后有千里马。

2.作者是如何层层深入论证论点的?

【交流点拨】首先提出全文论点,接着从正反两方面对论点做概括论述,第2段进一步从反面展开论述,说明伯乐对千里马的重要性;第3段对“食马者”进行辛辣的嘲讽,结尾再次强调造成不合理现象的原因,是“其真不知马也”,点明主旨,并与开头的论点照应。

(二)主题探究。

3.本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

【交流点拨】不是。借千里马难遇伯乐,最终被埋没,来对埋没人才的社会现状做了揭露。

4.本文的“千里马”“伯乐”“食马者”各比喻什么?

【交流点拨】“伯乐”指能识别人才的统治者。“千里马”指封建社会那些被埋没、遭摧残的怀才不遇的贤能志士。“食马者”是指愚昧无知的统治者。

5.作者通过描写千里马的遭遇,表达了怎样的思想感情?

【交流点拨】以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能。寄托作者的愤懑不平和穷困潦倒之感,并对统治者埋没人才、摧残人才,进行了讽刺、针砭和控诉。

(三)语言品析。

6.这篇短文仅一百余字,多次提到“千里马”,却不显得啰唆。作者提到“千里马”的方式有哪几种?各具有怎样的效果?

【交流点拨】(1)直称,如“千里马”。正面提及,表述严正。

(2)暗称,如“名马”“马之千里者”。表述委婉,虽不直呼其名,而意在其中。

(3)代称,如“是马也”。表意简洁含蓄。

(四)写法探究。

7.试分析托物寓意的手法在文中是如何体现的。

【交流点拨】本文通篇说马,而意在论人,这里以物作喻,用“千里马”比喻出类拔萃的人,用“伯乐”比喻知贤识才的人,这种写法称为托物寓意。此写法的一个显著特点是寓深刻思想于具体形象之中,例如,用“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”来描绘千里马的遭遇,用“食不饱,力不足,才美不外见”来揭示它才能被埋没的原因,激发人们的不平感,也表达了当时千万有才之士的悲愤。又如,用“策之不以其道……‘天下无马!’”来刻画“食马者”的浅薄愚妄,更具有辛辣的嘲讽作用。

三、板书设计

四、拓展延伸

马的风姿——诗词中的马

(1)马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。(岑参《逢入京使》)

(2)乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。(白居易《钱塘湖春行》)

(3)老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。(曹操《龟虽寿》)

(4)草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。(王维《观猎》)

(5)春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。(孟郊《登科后》)

24 唐诗三首

我国的诗歌源远流长,从《诗经》算起,至今已有两千多年的历史了。一首首诗歌,脍炙人口,我们朗诵着诗歌长大,我们品味着诗歌行走,我们书写着诗歌成长。

1.有感情地朗读并熟练地背诵课文。

2.品味语言,体味诗歌的内涵。

3.培养热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

第一课时 石 壕 吏

一、新课导入

唐肃宗乾元元年(758)冬末,杜甫回到战乱后的故乡——洛阳。此时,唐军围攻叛军所占的邺郡,胜利在望。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军全线崩溃,郭子仪退守河阳,洛阳一带又骚乱起来。诗人这时被迫离去,经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上他所看到的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声。著名的“三吏”“三别”,就是根据这番经历写成的。其中,《石壕吏》因构思巧妙和情节生动而流传得最广。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.朗读课文,圈点课文生字词。

石壕吏(háo lì) 逾墙走(yú) 泣幽咽(yè)

邺城戍(yè shù) 河阳役(yì)

2.听老师朗读课文,用“∕”画出朗读的停顿。

暮投∕石壕村,有吏∕夜∕捉人。老翁∕逾墙∕走,老妇∕出门∕看。

吏呼∕一何∕怒!妇啼∕一何∕苦!

听妇∕前∕致词:三男∕邺城∕戍。一男∕附书∕至,二男∕新∕战死。存者∕且∕偷生,死者∕长已矣!室中∕更∕无人,惟有∕乳下∕孙。有孙∕母∕未去,出入∕无∕完裙。老妪∕力∕虽衰,请从∕吏∕夜归,急应∕河阳∕役,犹得∕备∕晨炊。

夜久∕语声∕绝,如闻∕泣∕幽咽。天明∕登∕前途,独与∕老翁∕别。

3.大声朗读课文,理解课文中的重点词语。

(1)三男邺城戍:防守。

(2)死者长已矣:停止,这里指生命结束。

(3)如闻泣幽咽:形容低微、断续的哭声。

4.创作背景。

《石壕吏》写于战乱流离时期。在短短两三年中,由于“安史之乱”,他携带家眷和逃难的百姓一道受冻挨饿,避难流亡,卷进了生活的底层。在沦陷区,山河破碎之感甚深。战乱给百姓造成的灾难深深地震撼着诗人的心灵,使他写出了《春望》《北征》和“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等一系列具有高度人民性和爱国思想的不朽诗篇。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)梳理诗意:速读课文,梳理诗歌结构。

【交流点拨】第一部分(1):交代故事发生的时间、地点、人物,是故事的开端。

第二部分(2~3):故事的发展和高潮。写老妇人力陈家事,揭露战争的罪恶:妻离子散、家破人亡。

第三部分(4):故事的结局。暗示老妇已被差役带走 。

(二)读懂诗情。

1.你读到一个怎样的故事?用诗中的语句概括老妇人一家人的不同遭遇。

【交流点拨】官差深夜捉丁不得,拉老妇人充数的故事。

①三男邺城戍,二男新战死;

②孙方乳,媳无裙;

③翁逾墙,妇夜往。

2.诗歌标题为《石壕吏》,诗人为什么没有正面描写“悍吏”?

【交流点拨】从作品形式美的角度来看,诗人虚实结合,藏问于答,不写差吏的追问,而只写老妇的哭诉,从哭诉中写出潜台词、画外音,将差吏的形象融入老妇的“前致词”中,有一种言有尽而意无穷的境界。

从当时的时代背景来看,虽然诗人一向憎恨统治阶级压迫百姓的行径,但能否平定这场叛乱关系到国家和百姓的命运,所以诗人支持这场战争,并且希望此战获胜。同时他也明白大敌当前,百姓应当为此做出牺牲。正是出于这种考虑,他对统治阶级爪牙的凶横残暴只是含蓄地予以揭露。

(三)课堂小结。

《石壕吏》一诗描写了战乱给人民带来的沉重灾难,揭露了官吏的残暴,表现了诗人对时局的忧虑,对劳动人民的深切同情。

四、板书设计

五、拓展延伸

杜甫名句

(1)读书破万卷,下笔如有神。(《奉赠韦左丞丈二十二韵》)

(2)浮云终日行,游子久不至。(《梦李白二首》)

(3)万国尽征戍,烽火被冈峦。(《垂老别》)

(4)出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。(《蜀相》)

(5)细雨鱼儿出,微风燕子斜。[《水槛遣心二首》(其一)]

(6)随风潜入夜,润物细无声。(《春夜喜雨》)

(7)自去自来梁上燕,相亲相近水中鸥。(《江村》)

(8)迟日江山丽,春风花草香。[《绝句二首》(其一)]

(9)新松恨不高千尺,恶竹应须斩万竿![《将赴成都草堂途中有作先寄严郑公五首》(其四)]

第二课时 茅屋为秋风所破歌

一、新课导入

“杜甫很忙”

2012年3月,杜甫突然在网络爆红,关于杜甫的涂鸦图片在微博上疯转。在这些对语文课本图片的“再创作”里,杜甫时而手扛机枪,时而双手抱吉他,时而摆造型自拍,时而脚踏摩托车……被网友戏称为“杜甫很忙”。 这一组“杜甫很忙”的课本涂鸦图片,让已经成名1200多年的诗圣杜甫,突然又成了“微博红人”。

今天,我们一起来学习杜甫的《茅屋为秋风所破歌》。

二、自学指导——合作与探究

(一)整体感知。

1.读准节奏。

八月/秋高/风怒号,卷我/屋上/三重茅。茅飞/渡江/洒江郊,高者/挂罥/长林梢,下者/飘转/沉塘坳。

南村群童/欺我/老无力,忍能/对面/为盗贼。公然/抱茅/入竹去,唇焦/口燥/呼不得,归来/倚杖/自叹息。

俄顷/风定/云墨色,秋天/漠漠/向昏黑。布衾多年/冷似铁,娇儿恶卧/踏里裂。床头屋漏/无干处,雨脚如麻/未断绝。自经丧乱/少睡眠,长夜沾湿/何由彻!

安得/广厦/千万间,大庇/天下寒士/俱欢颜!风雨不动/安如山。呜呼!何时/眼前/突兀见此屋,吾庐/独破/受冻/死亦足!

2.读通诗意。

八月秋深,狂风怒号,(风)卷走了我屋顶上的好多层茅草。茅草乱飞,渡过江面,散落在江的对岸。飞得高的茅草悬挂在高高的树梢上,飞得低的飘飘洒洒沉落到低洼的水塘里。

南村的一群儿童欺负我年老没力气,竟然狠心这样当面做抢掠的事,毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林去了。(我喊得)口干舌燥也没有用处,只好回来,拄着拐杖,独自叹息。

一会儿,风停了,天空中乌云黑得像墨,深秋天色灰蒙蒙的,渐渐黑下来。布被盖了多年,又冷又硬,像铁板似的。孩子睡相不好,把被里蹬破了。一下雨屋顶漏雨,连床头都没有一点干的地方。雨点不间断,像下垂的麻线一样密集。自从战乱以来,睡眠的时间很少,长夜漫漫,屋漏床湿,怎能挨到天亮。

怎样才能得到千万间宽敞高大的房子?普遍地庇护天下贫寒的读书人,让他们个个都开颜欢笑,(房子)不为风雨所动摇,安稳得像山一样。唉!什么时候眼前出现这样高耸的房屋,(即使)唯独我的茅屋被吹破,自己受冻而死也甘心!

3.请简要概括这首诗各段的段意。

【交流点拨】第1段,秋风破屋。第2段,群童抱茅。第3段,夜雨湿屋,长夜难眠。第4段,直抒感慨,祈求广厦。

(二)梳理诗意。

4.这首诗歌共写了几个画面?给每一段拟一个小标题。感受诗人感情的变化。

【交流点拨】第1段:秋风破屋——焦灼痛苦。

第2段:群童抱茅——无可奈何。

第3段:屋漏床湿——忧思不绝。

第4段:祈盼广厦——忧国忧民。

5.将诗人在每段中的心理活动或思想感情凝练成一个字写出来。

【交流点拨】第1段:秋风破屋——悲。

第2段:群童抱茅——叹。

第3段:破屋漏雨——忧。

第4段:祈求广厦——愿。

(三)文本探究。

第1段赏析。

6.“卷我屋上三重茅”课文中“三重茅”解释为“多层茅草”,如果“三”是指“多”,那么杜甫草堂的茅草就盖得很厚,以当时杜甫的处境来看,会是这样吗?

【交流点拨】三:是虚数,古人用“三”,有时形容多,有时则可以形容少。

在“三番五次、三令五申、三缄其口”等词语中表示多。

在“三言两语”中表示少。

“三”在此句中形容少。“三重茅”指草堂屋顶很薄,茅草很少。

7.诗人为什么用“怒号”而不用“猛烈”或是“凶猛”等词语来描写秋风呢?

【交流点拨】“怒号”说明风之大、风之猛烈和风之无情。同时,还运用了拟人的手法。

8.“卷”和“吹”相比较,在描写风之猛烈上哪个词更好?

【交流点拨】“卷”字好。既形象又有力度。

9.后面的动词还有哪些?其用法有什么好处?

【交流点拨】还有:“飞”“洒”“挂”“飘转”“沉”等动词。刻画了茅草飞扬的场面。侧面写出了风的大。

第2段赏析。

10.落在地上的茅草拾回来还是可以修葺茅屋的。可是被一群顽童抱跑了,诗人着急了。他说:“南村群童欺我老无力”,可是当时杜甫写作此诗的时候才49岁啊,为什么用了一个“老”字呢?是不是用得不正确呢?

【交流点拨】诗人饱经战乱之苦,是未老先衰、心力交瘁啊。

11.“归来倚仗自叹息”,作者叹息什么?

【交流点拨】一叹自己命苦,老天无情毁屋,接下来的日子该怎么过;二叹群童幼稚,不明诗人苦衷;三叹黎民生活困苦(战乱给百姓造成的痛苦)。

第3段赏析。

12.茅屋被风吹破之后,最怕什么?

【交流点拨】下雨。

13.文中的哪两个句子表现了诗人的这种痛苦难眠的心情?

【交流点拨】自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

14.这一段运用了什么修辞手法?写出了什么?

【交流点拨】比喻,写出了杜甫生活的困窘、痛苦。

第4段赏析。

15.杜甫一向关心人民疾苦,他的诗素有“诗史”之称,但为什么在这首诗中他却一反常态,只写自己的个人遭遇?谈谈你

的理解。

【交流点拨】诗人以小见大,推己及人,希冀“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”,表达了诗人关心民生疾苦、忧国忧民的深沉情感。

三、板书设计

四、拓展延伸

1.杜甫的确很忙:看!

泰山脚下,他抒发豪情:会当凌绝顶,一览众山小。

长安城里,他睹物伤怀:感时花溅泪,恨别鸟惊心。

武侯祠堂,他拜谒先贤:出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

细雨里,他热情赞颂: 好雨知时节,当春乃发生。

春光中,他陶醉其中:黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

登高时,他伤春悲秋:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

战乱间,他心系黎民,大呼:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!

2.你能说出其他反映诗人忧国忧民情怀的语句吗?

(1)杜甫忧国忧民的诗歌名句:

【交流点拨】①国破山河在,城春草木深。

②朱门酒肉臭,路有冻死骨。

(2)其他“古仁人”忧国忧民的语句:

【交流点拨】①长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。(屈原《离骚》)

②先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(范仲淹《岳阳楼记》)

③位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。(陆游《病起书怀》)

④天下兴亡,匹夫有责。(顾炎武《日知录》)

3.你能说出有关杜甫的对联吗?

【交流点拨】(1)草堂留后世,诗圣著千秋。(朱德为杜甫草堂撰写的对联)

(2)世上疮痍诗中圣哲,民间疾苦笔底波澜。(郭沫若题成都杜甫草堂诗史堂联)

第三课时 卖 炭 翁

一、新课导入

白居易在诗歌上一向主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,今天我们就来学习他的一首“为事”所作的诗歌——《卖炭翁》。

二、自学指导——合作与探究

(一)整体感知。

1.自读课文,注意读准字音。

伐薪(xīn) 翩翩两骑(piān) 口称敕(chì)

2.把握重点词语。

(1)解释下列词语。

伐薪烧炭南山中:木柴。

两鬓苍苍十指黑:灰白。

卖炭得钱何所营:谋求。

翩翩两骑来是谁:轻快的样子。

手把文书口称敕:指皇帝的命令。

回车叱牛牵向北:掉转。

(2)通假字。

系向牛头充炭直(“直”,同“值”,价钱)

(二)文本探究。

3.这是一首叙事诗,我们说叙事诗包括时间、地点、人物、事件等要素,那本文的叙事要素是什么呢?

【交流点拨】地点——市南门外。

人物——卖炭翁、黄衣使者、白衫儿。

事件——记叙了卖炭翁烧炭运炭以及炭被掠夺的经过。(板书:烧炭——运炭——抢炭)

4.开头一句交代卖炭翁伐薪烧炭的地点在哪里?为什么要这样交代?

【交流点拨】地点是在长安附近的终南山上。为下文埋下伏笔,说明路远,下雪天的山路必然难行。

5.“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”,诗人是从什么角度刻画卖炭翁的?为什么要这样写?

【交流点拨】外貌描写。着重从颜色加以点染,“满面尘灰”指脸上的颜色,“苍苍”(灰白色)指耳边鬓角头发的颜色。“烟火色”“十指黑”说明烧炭艰辛。这样写形象逼真地刻画了老人悲苦的形象,表现卖炭翁烧炭的艰辛,说明炭的来之不易。

6.“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”从什么角度刻画卖炭翁?

【交流点拨】心理描写。天冷可他身上“衣正单”,总该盼天气暖和吧,可卖炭翁却“愿天寒”,希望天更冷些。因为他知道:天暖,炭就贱了;天寒,炭价就会更高一些。为了炭价高一点,他宁愿自己受冻。这种矛盾反常的心理活动,深刻地揭示了卖炭翁的悲惨处境。

7.文章多处使用了对比,既有卖炭翁自身的对比,又有卖炭翁与宫使的对比,请从诗中找出这些句子,并说说各自的作用。

【交流点拨】(1)“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫”对比,写出宫市掠夺的残酷。

(2)“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊。

(3)“衣正单”与“愿天寒”对比,强烈对比之中写出了卖炭翁为生活所迫的悲苦无奈,“可怜”两字倾注了无限同情,催人泪下。

(三)课堂小结。

白居易写作《新乐府》是在元和初年,这正是宫市为害最深的时候。他对宫市有十分的了解,对黎民百姓又有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》来。但是,《卖炭翁》的意义,远不止于对宫市的揭露。诗人在卖炭翁这个典型形象上,概括了唐代劳动人民的辛酸和悲苦,通过卖炭这一件小事反映出了当时社会的黑暗和不平。读这首诗,我们所看到的不仅仅是卖炭翁一个人,透过他,仿佛有许许多多种田的、打猎的、织布的人出现在我们眼前。他们虽然不是“两鬓苍苍十指黑”,但也各自带着劳苦生活的标记;他们虽然不会因为卖炭而受到损害,但也各自在田租或赋税的重压下流下辛酸和仇恨的泪水。

《卖炭翁》这首诗不但在当时有积极意义,即使对于今天的读者也有一定的教育作用。全诗描写了卖炭翁辛劳烧炭、艰难运炭上市、炭被宫使掠夺的悲惨经过。借卖炭翁的不幸遭遇,为百姓鸣不平,用卖炭翁的形象反映广大劳动人民的辛酸和痛苦,打击中唐的弊政之一“宫市”,揭露统治阶级对劳动人民的残酷剥削。

三、板书设计

四、拓展延伸

白居易的诗歌理论

白居易的思想,综合儒、佛、道三家,以儒家思想为主导。

白居易不仅留下近三千首诗,还提出一整套诗歌理论。他把诗比作果树,提出“根情、苗言、华声、实义”(《与元九书》)的观点,他认为“情”是诗歌的根本条件,“感人心者,莫先乎情”(《与元九书》),而情感的产生又是有感于事而系于时政。因此,诗歌创作不能离开现实,必须取材于现实生活中的各种事件,反映一个时代的社会政治状况。他继承了《诗经》以来的比兴美刺传统,重视诗歌的现实内容和社会作用。强调诗歌揭露、批评政治弊端的功能。

白居易的诗歌

白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。也是唐朝写诗存诗最多的一个。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读