必修2第二章第三节化学反应速率和限度同步练习(带解析)

文档属性

| 名称 | 必修2第二章第三节化学反应速率和限度同步练习(带解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-01 10:34:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

必修2第二章第三节化学反应速率和限度同步练习(带解析)

第I卷(选择题)

一、单选题

1.在恒温、体积为2L的密闭容器中进行反应:2A(g)3B(g)+C(g),若反应物在前20s由3mol降为1.8mol,则前20s的平均反应速率为(

)

A.v(B)=0.03mol·L-1·s-1

B.v(B)=0.045mol·L-1·s-1

C.v(C)=0.03mol·L-1·s-1

D.v(C)=0.06mol·L-1·s-1

2.对于化学反应,下列反应速率关系正确的是(

)

A.

B.

C.

D.

3.下列有关化学反应速率的说法正确的是(

)

A.对任何化学反应来说,反应速率越快,反应现象就越明显

B.化学反应速率是衡量化学反应进行快慢的物理量

C.若某化学反应的反应速率为,则表示在该时间内反应物和生成物的浓度变化量都为

D.化学反应速率通常用单位时间内任何一种反应物浓度的减少量或任何一种生成物浓度的增加量来表示

4.速率与限度是研究化学反应的重要视角,下列叙述错误的是(

)

A.对于反应,其他条件不变,增加木炭的量,反应速率不变

B.某物质化学反应速率为是指时该物质的浓度为

C.氯酸钾分解制取氧气时添加少量二氧化锰,可增大反应速率

D.在给定条件下,达到平衡时,可逆反应完成程度达到最大

5.已知一定温度下,在2L的密闭容器中,合成氨反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)的各物质数据如下:

N2

H2

NH3

起始时各物质的物质的量/mol

2.0

6.0

0

2s末各物质的物质的量/mol

1.2

3.6

1.6

以氢气来表示该化学反应的反应速率为(

)

A.0.2mol·L-1·s-1

B.0.4mol·L-1·s-1

C.0.6mol·L-1·s-1

D.0.8mol·L-1·s-1

6.把0.6

mol

X气体和0.4

mol

Y气体混合于容积为2

L的容器中,使其发生如下反应:3X(g)+Y(g)?nZ(g)+2W(g)。5

min末生成0.2

mol

W,若测知以Z浓度变化表示的平均反应速率为0.02

mol·(L·min)-1,则n的值为(

)

A.4

B.3

C.2

D.1

7.下列关于化学反应的说法正确的是(

)

A.加入催化剂一定能加快化学反应速率

B.化学反应的速率主要由反应物性质决定

C.平衡状态是一种静止的状态,因为反应物和生成物的浓度不再改变

D.化学反应的限度不可以通过改变条件而发生改变

8.化学反应速率受外界条件如反应温度、反应物浓度、压强、催化剂等的影响。烧烤时,用扇子向红热的木炭扇风,火会更旺,其原因是(

)

A.压强降低,反应减慢

B.温度降低,反应加快

C.使CO2浓度增加,反应加快

D.使O2浓度增加,反应加快

9.常温下,在一个密闭容器中盛有SO2和O2,它们的起始浓度分别是0.8

mol

/L和0.4

mol

/L,在一定的条件下它们反应生成SO3,10

min后测得SO3的浓度是0.6

mol

/L,则在这10

min内SO2的平均反应速率是( )

A.0.06

mol

/(L·min)

B.0.03mol

/(L·min)

C.0.01

mol

/(L·min)

D.0.02mol

/(L·min)

10.在一密闭容器中充入一定量的H2和N2,经测定反应开始后3s内平均速率的v(H2)=0.3mol/(L?s),则3s末NH3的浓度为(

)

A.0.4mol/L

B.0.6mol/L

C.0.9mol/L

D.1.2mol/L

11.对于化学反应的限度的叙述,错误的是(

)

A.化学反应的限度与时间的长短无关

B.化学反应达到限度时,正、逆反应速率相等

C.化学反应的限度是不可改变的

D.任何可逆反应都有一定的限度

12.在一体积不变的密闭容器中发生反应A(g)+3B(g)→2C(g)。开始反应时,A的浓度为2mol/L。反应进行2min时,测得容器中A

的浓度为1.8mol/L,则该2min内A的平均反应速率是

(

)

A.0.4

mol/(L?min)

B.0.3

mol/(L?min)

C.0.2

mol/(L?min)

D.0.1mol/(L?min)

13.光气(COCl2)在农药、医药等领域都有许多用途。一定温度下,恒容密闭容器中,CO与Cl2在催化剂的作用下发生反应:CO(g)+Cl2(g)?COCl2(g)。下列说法能充分说明该反应已经达到化学平衡状态的是(

)

A.每生成1mol光气,消耗1mol一氧化碳

B.CO、Cl2、COCl2的浓度相等

C.CO、Cl2、COCl2在密闭容器中共存

D.CO、Cl2、COCl2的浓度不再变化

14.下列措施对增大反应速率明显有效地是

(

)

A.Na与水反应时增大水的用量

B.Fe与稀硫酸反应制取氢气时,改用浓硫酸

C.在K2SO4与BaCl2两溶液反应时,增大压强

D.将铝片改为铝粉,做铝与氧气反应的实验

15.在一定温度下,下列叙述不是可逆反应A(g)+3B(g)?2C(g)达到平衡标志的是(

)

①C的生成速率与C的分解速率相等;

②单位时间生成amol

A,同时生成3amolB;

③A、B、C的浓度不再变化;

④A、B、C的物质的量不再变化

A.②

B.④

C.③

D.①

16.一定温度下,在一固定体积的密闭容器中,能说明可逆反应A

(g)+3B

(g)2C

(g)达到平衡的说法中,正确的组合是(

)

①C

的生成速率和

C

的分解速率相等

②单位时间内生成

a

mol

A,同时生成

3a

mol

B

③气体密度不再变化

④

混合气体的平均相对分子质量不变

⑤A、B、C

的物质的量之比为

1∶3∶2

A.①④

B.②③⑤

C.①④⑤

D.④⑤

17.用铁片与稀硫酸反应制取氢气时,下列措施会加快氢气产生速率的是(

)

A.加少量醋酸钠固体

B.不用稀硫酸,改用98%浓硫酸

C.滴加少量CuSO4溶液

D.加少量硫酸钠固体

18.在一恒温、恒容的密闭容器中发生反应A(s)+2B(g)C(g)+D(g),当下列物理量不再变化时,不能够表明该反应已达平衡状态的是(

)

A.混合气体的压强

B.混合气体的平均相对分子质量

C.A的物质的量

D.B的物质的量浓度

19.将4molA气体和2molB气体置于1L的密闭容器中,混合后发生如下反应:2A(g)+B(g)=2C(g)。若经2s后测得C的浓度为1.2mol/L,下列说法正确的是(

)

A.用物质A表示的反应速率为1.2mol/(L·s)

B.2s时物质A的转化率为30%

C.用物质B表示的反应速率为0.6mol/(L·s)

D.2s时物质B的浓度为0.6mol/L

20.下列生产或实验事实引出的结论不正确的是(

)

选项

事实

结论

A

其他条件相同,Na2S2O3溶液和H2SO4溶液反应,升高溶液的温度,析出硫沉淀所需时间缩短

当其他条件不变时,升高反应温度,化学反应速率加快

B

工业制硫酸过程中,在SO3的吸收阶段,吸收塔里要装填瓷环

增大气液接触面积,使SO3的吸收速率增大

C

在容积可变的密闭容器中发生反应:2NH3(g)N2(g)+3H2(g),把容器的体积缩小一半

反应速率减慢

D

A.B两支试管中分别加入等体积5%的H2O2溶液,在B试管中加入2~3滴FeCl3溶液,B试管中产生气泡快

当其他条件不变时,催化剂可以改变化学反应速率

第II卷(非选择题)

二、填空题

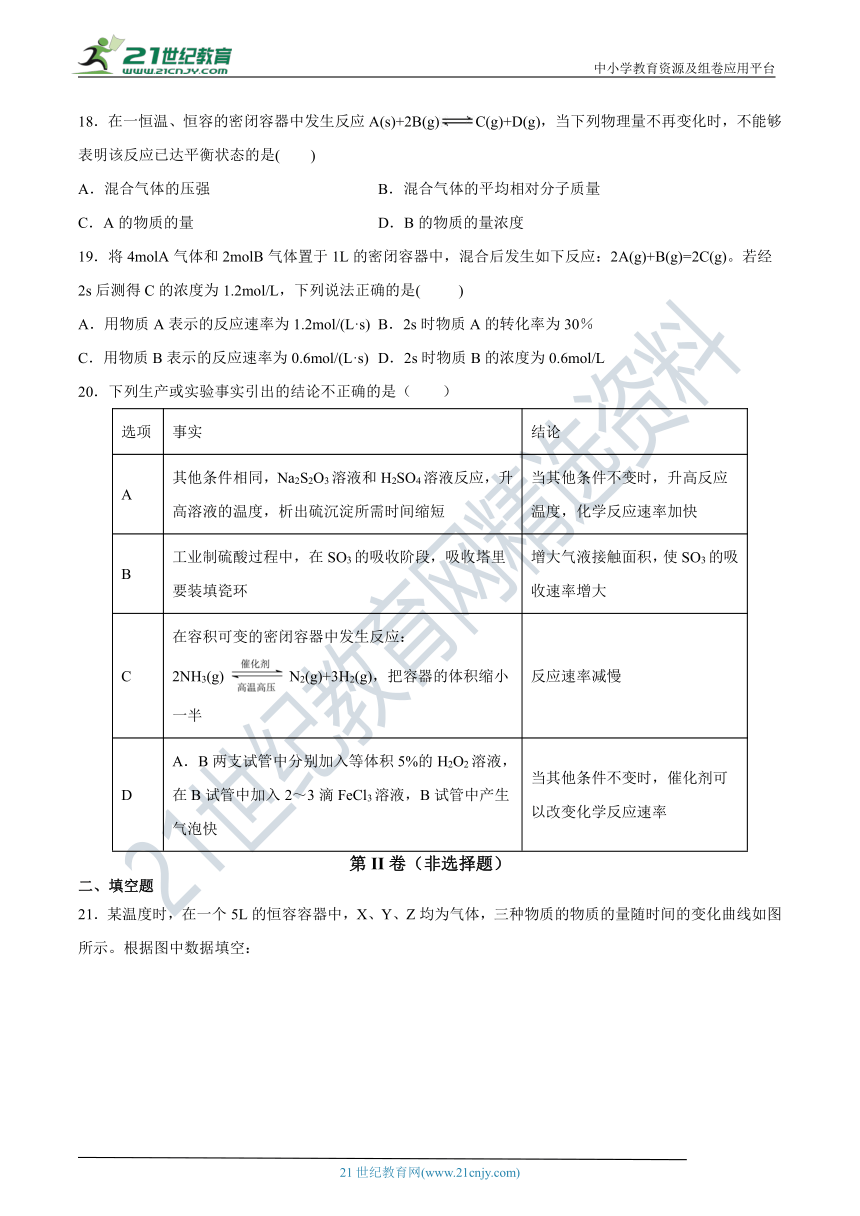

21.某温度时,在一个5L的恒容容器中,X、Y、Z均为气体,三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据填空:

(1)该反应的化学方程式为______。

(2)反应开始至2min,以气体Z表示的平均反应速率为______。平衡时X的转化率为______。

(3)?2min反应达到平衡,容器内混合气体的平均相对分子质量比起始时______填“大”、“小”或“相等”,下同,混合气体密度比起始时______。

(4)下列叙述能证明该反应已经达到化学平衡状态的是填序号______。

A.Y的体积分数不再变化???????

B.容器内气体压强不再变化

C.υ(X)

:υ(Y)

=?3:1????????

D.单位时间内消耗3n?mol

X同时生成2n?mol

Z

22.在体积为2

L密闭容器中加入反应物A、B,发生如下反应:A+2B3C。经2

min后,A的浓度从开始时的1.0mol·L-1

降到0.8

mol·L-1。已知反应开始时B的浓度是1.2mol·L-1。则:2min末B的浓度______,C的物质的量____。2min内,用A物质的浓度变化来表示该反应的反应速率,即V(A)=______。

三、实验题

23.化学理论较为枯燥,若用化学实验来阐释理论,则会使理论具有趣味性,某班级化学学习小组通过实验室制备CO2的反应探究某些化学理论。下表是实验过程中的数据及相关信息:

序号

反应温度/℃

c(HCl)/(mol·L-1)

V(HCl)/mL

10g

CaCO3的形状

t/min

①

20

2

10

块状

t1

②

20

4

10

块状

t2

③

20

2

10

粉状

t3

④

40

2

10

粉状

t4

⑤

40

4

10

粉状

t5

表示收集CO2体积为a

mL所需的时间。注:气体体积均在相同条件下测得。

(1)由表中的信息可知,实验的目的是探究__________。

(2)表格中的实验①和实验②是探究_____对化学反应速率的影响。分析表格中的信息可知,影响该化学反应速率的因素还有______________________________。

(3)收集a

mLCO2所需的时间最少的是实验______________________________。

四、计算题

24.向一个容积为5?L的密闭容器中充入6

mol

H2和2

mol

CO,在恒温和催化剂作用下发生反应:2H2(g)+CO(g)CH3OH(g),经过5?min后达到平衡状态。若测得平衡时容器内CH3OH的物质的量为1?mol,则:

(1)反应开始至平衡时,以H2的浓度变化表示该反应的平均速率v(H2)=__________。

(2)起始状态与平衡状态容器内的压强之比为______。

25.将气体A、B置于固定容积为2

L的密闭容器中,发生反应:3A(g)+B(g)?2C(g)+2D(g),反应进行到10

s末,达到平衡,测得A的物质的量为1.8

mol,B的物质的量为0.6

mol,C的物质的量为0.8

mol。

(1)用C表示10

s内反应的平均反应速率为______。

(2)反应前A的物质的量浓度是_______。

(3)10

s末,生成物D的浓度为______。

(4)A与B的平衡转化率之比为_______。

(5)平衡后,若改变下列条件,生成D的速率如何变化(填“增大”、“减小”或“不变”):

①降低温度____;

②增大压强____

③增大A的浓度_____;

④恒容下充入Ne______。

(6)下列叙述能说明该反应已达到化学平衡状态的是(填标号)_

_______;

A.v(B)=2v(C)

B.容器内压强不再发生变化

C.A的体积分数不再发生变化

D.器内气体密度不再发生变化

E.相同时间内消耗n

mol的B的同时生成2n

mol的D

参考答案

1.B

解析:

反应物为A,20s内△n(A)=3mol-1.8mol=1.2mol,容器体积为2L,则v(A)=,同一反应同一时段内反应速率之比等于计量数之比,所以v(B)=

0.045mol·L-1·s-1,v(C)=0.015mol·L-1·s-1,故答案为B。

2.C

解析:

W为固体,不能表示反应速率,故A、D项错误;

根据化学反应速率之比等于化学计量数之比可知,,则,,则,故B项错误,C项正确。

故选:C。

3.B

解析:

A.反应速率快的反应现象不一定明显,如NaOH与HCl的反应等。反应速率慢的反应现象可能明显,如铁生锈等,A错误;

B.化学反应速率用来定量表示化学反应进行的快慢的物理量,B正确;

C.若某化学反应的反应速率为,则表示内对应反应物或生成物的浓度变化量为,C错误;

D.一般不用固体和纯液体表示化学反应速率,因为固体和纯液体的浓度可视为常数,D错误;

故答案为:B。

4.B

解析:

A.对于反应,其他条件不变,增加木炭的量不能改变其浓度,故反应速率不变,A正确;

B.某物质化学反应速率为是指平均内该物质的浓度的变化量为,B错误;

C.二氧化锰可以催化氯酸钾分解,因此,氯酸钾分解制取氧气时添加少量二氧化锰,可增大反应速率,C正确;

D.化学平衡状态就是在给定条件下某可逆反应所能达到的最大限度,D正确;

综上所述,相关叙述错误的是B。

5.C

解析:

由表格数据可知,△n(H2)=6.0mol-3.6mol=2.4mol,则以氨气来表示该化学反应的反应速率为=0.6

mol·L-1·s-1。

故选C。

6.C

解析:

根据v(Z)=,则生成Z的物质的量为5min×0.02mol/(L?min)×2L=0.2mol,变化的物质的量之比等于化学计量数之比,则n:2=??n(Z):?n(W)=0.2mol:0.2mol,故n=2,答案选C。

7.B

解析:

A.催化剂有正催化剂,还有负催化剂,负催化剂不能加快化学反应速率,故A错误;

B.反应物性质决定化学反应的速率,外因影响化学反应速率,故B正确;

C.

当化学反应在一定条件下达到限度时,正、逆反应速率相等,反应未停止,处于相对静止状态,故C错误;

D.

当化学反应在一定条件下达到限度时,正、逆反应速率相等,当外界条件改变导致正逆反应速率不等,限度发生改变,故D错误;

故选:B。

8.D

解析:

碳和氧气反应,碳的表面积和氧气的浓度是影响反应速率的主要因素,用扇子向红热的木炭扇风,可增大氧气的浓度,反应速率加快,火会更旺,答案选D。

9.A

解析:

10

min后测得SO3的浓度是0.6

mol

/L,根据反应方程式:,SO2的浓度变化量是0.6

mol

/L,,故答案为:A。

10.B

解析:

根据反应的化学方程式为:N2+3H22NH3可得:ν(H2):ν(NH3?)=3:2,则ν(NH3?)=(2/3)ν(H2)=(2/3)×0.45mol/(L·s)=0.30

mol/(L·s),所以2s末NH3的浓度为:c(NH3)=Δt

·ν(NH3?)=2s×0.30mol/(L·s)=0.60mol/L,答案选B。

11.C

解析:

A.化学反应的限度与反应物性质和外部因素有关,与时间长短无关,故A正确;

B.化学反应达到限度时,各物质的物质的量不再改变,正逆反应速率相等,且不为0,故B正确;

C.化学反应的限度与反应物性质和外部因素有关,当条件发生变化时,反应的限度是可能改变的,故C错误;

D.可逆反应不能完全转化,任何可逆反应都有一定的限度,故D正确;

故答案为C。

12.D

解析:

根据反应速率的定义和计算公式可求:;故答案为:D。

13.D

解析:

化学反应达到化学平衡状态时,正逆反应速率相等,且不等于0,各物质的浓度不再发生变化,由此衍生的一些物理量不发生变化,以此进行判断,得出正确结论。

A.每生成1mol光气,消耗1mol一氧化碳都表示的是正反应方向的反应,不能作为达到平衡的依据,故A错误;

B.平衡时各物质的浓度关系取决于反应物的起始量和转化的程度,CO、Cl2、COCl2的浓度相等不能作为达到平衡的依据,所以B错误;

C.该反应为可逆反应,无论是否达到平衡状态,都存在CO、Cl2、COCl2在容器中共存的特点,故C错误;

D.当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,故D正确;

答案选D。

14.D

解析:

A.水为纯液体,改变用量,浓度不变,反应速率不变,故A错误;

B.常温下,铁遇浓硫酸发生钝化,反应停止,不再产生氢气,故B错误;

C.压强的改变只能适用于有气体参加的反应,增大压强,反应速率可以加快,而对液体或溶液几乎没有影响,故C错误;

D.将Al片改为Al粉,接触面积增大,反应速率加快,故D正确。

故选:D。

15.A

解析:

①C的生成速率与C的分解速率相等,故正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故①正确;

②单位时间生成amol

A,同时生成3amolB,反应同向,在任何情况下都成立,不能判定是否达到平衡状态,故②错误;

③A、B、C的浓度不再变化,说明达到平衡状态,故③正确;

④A、B、C的物质的量不再变化,说明达到平衡状态,故④正确;

答案选A。

16.A

解析:

A

(g)+3B

(g)2C

(g)

①C的生成速率与C的分解速率相等,故正逆反应速率相等,反应达到平衡,故①正确;

②单位时间内生成

a

mol

A是逆反应,同时生成

3a

mol

B也是逆反应,未体现正与逆的关系,不能判断平衡状态,故②错误;

③密度=,气体的总质量不变,体积不变,故气体密度不再变化不可作为判断是否达到平衡状态的依据,故③错误;

④平均相对分子质量=,总质量不变,总物质的量会变,当平均相对分子质量不变时,反应达到平衡状态,故④正确;

⑤平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,故A、B、C的物质的量比为1:3:2不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故⑤错误;

说法正确的为①④,答案选A。

17.C

解析:

加快铁与稀硫酸的反应速率,可通过增大浓度、升高温度、形成原电池反应或者增大反应物接触面积等措施,据此分析解答。

A.

加少量醋酸钠固体,醋酸根会与H+结合,导致氢离子的浓度减小,反应速率减慢,A项错误;

B.

不用稀硫酸,改用98%浓硫酸,铁遇浓硫酸会钝化,没有氢气产生,B项错误;

C.

滴加少量CuSO4溶液,铁会置换出铜,构成原电池加快化学反应速率,C项正确;

D.

加少量硫酸钠固体,氢离子的浓度不变,反应的速率几乎不影响,D项错误;

答案选C。

18.A

解析:

A.

恒温、恒容时,体系的压强与气体分子的物质的量有关系,该化学反应前后气体的总物质的量不变,则反应的任何时候,混合气体的压强始终不变,故无法通过压强不变来判断反应是否达到平衡状态,A正确;

B.

,该平衡的正反应是气体质量增大的反应,当反应达到平衡时,气体的总质量不再改变,由于气体的总物质的量不变,所以平衡时,混合气体的平均相对分子质量不变,则混合气体的平均相对分子质量不变,表明反应达到平衡状态,B错误;

C.

A的物质的量不再变化,可以表明该反应已达到平衡状态,C错误;

D.

在恒容状态下,B的物质的量浓度不变,则B的物质的量也不再变化,可以表明该反应已达到平衡状态,D错误;

故合理选项为A。

19.B

解析:

A.若经2s后测得C的浓度为1.2mol?L?1,则物质C的平均速率为,用A物质表示的反应速率υ(A)=υ(C)=0.6mol?L?1·s?1,故A错误;

B.根据A选项分析得到υ(A)=υ(C)=0.6mol?L?1·s?1,则,Δn(A)=1.2mol,2s时物质A的转化率,故B正确;

C.若经2s后测得C的浓度为1.2mol?L?1,则物质C的平均速率为,用物质表示的反应速率υ(B)=υ(C)=×0.6mol?L?1·s?1=0.3mol?L?1·s?1,故C错误;

D.根据B选项分析得到Δn(A)=1.2mol,Δn(B)=Δn(A)=×1.2mol=0.6mol,则2s时物质B的物质的量为2mol?0.6mol=1.4mol,物质的量浓度为,故D错误。

答案为B。

20.C

解析:

A.升高温度,增大活化分子百分数,反应速率增大,选项A正确;

B.增大气液接触面积,可增大反应速率,选项B正确;

C.压缩容器体积,反应物、生成物浓度均增加,正逆反应速率均加快,选项C不正确;

D.氯化铁为过氧化氢分解的催化剂,加入催化剂,降低反应的活化能,加快反应速率,选项D正确;

答案选C。

21.3X(g)

+

Y(g)

2Z(g)

0.02

mol?L-1?min-1

30%

大

相等

AB

解析:

⑴根据图像可知,X、Y是反应物,Z为生成物,分别改变量为0.3

mol,0.1

mol,0.2

mol,根据改变量之比等于计量系数之比,因此得到该反应的化学方程式为3X(g)

+

Y(g)

2Z(g),故答案为3X(g)

+

Y(g)

2Z(g);

⑵反应开始至2min,以气体Z表示的平均反应速率为,平衡时X改变量为0.3

mol,此时X的转化率为,故答案为0.02

mol?L-1?min-1;30%;

⑶2min反应达到平衡,平均相对分子质量,气体质量未变,气体物质的量减小,因此容器内混合气体的平均相对分子质量比起始时大,,气体质量未变,容器体积未变,混合气体密度比起始时相等,故答案为大;相等;

⑷A选项,Y的体积分数不再变化,证明达到平衡,故A正确,符合题意;

B选项,反应向右,压强不断减小,当容器内气体压强不再变化,则达到平衡,故B正确,符合题意;

C选项,υ(X)

:υ(Y)

=

3:1,反应速率没有正逆,因此不能说明达到平衡,故C错误,不符合题意;

D选项,单位时间内消耗3n

mol

X,正反应方向,同时生成2n

mol

Z,正反应方向,铜一个方向不能说明达到平衡,故D错误,不符合题意;

综上所述,答案为AB。

22.0.8mol/L

1.2mol

0.1mol·L-1·min-1

解析:

根据方程式可知

A+2B3C

起始浓度(mol/L)

1

1.2

0

转化浓度(mol/L)

0.2

0.4

0.6

2min末浓度(mol/L)0.8

0.8

0.6

所以2

min末B的浓度为0.8

mol·L-1,C的物质的量为0.6

mol·L-1×2L=1.2mol;2

min内,用A物质的浓度变化来表示该反应的反应速率,即v(A)==0.1

mol·L-1·min-1。

23.外界条件对化学反应速率的影响

浓度

反应物间的接触面积、温度

⑤

解析:

(1)通过表中不同的温度、盐酸不同的浓度和碳酸钙不同的形状可知该实验的目的是探究外界条件对化学反应速率的影响,故答案为:外界条件对化学反应速率的影响;

(2)表中实验①和实验②的温度、收集气体体积、碳酸钙形状均相同,不同的是实验①的c(HCl)=2mol·L-1,实验②的c(HCl)=4mol·L-1,故这两个实验探究的是浓度对化学反应速率的影响,故答案为:浓度;反应物间的接触面积、温度;

(3)实验⑤的温度最高、浓度最大,且碳酸钙为粉末状态,故实验⑤的反应速率最大,所用时间最少,故答案为:⑤。

24.0.08?mol/(L·min)

4∶3

解析:

(1),根据反应速率之比等于化学计量系数比,故,故答案为:0.08

mol/(L·min);

(2)根据三段分析可知:,又同温同体积时,压强之比等于气体的物质的量之比,故起始状态与平衡状态容器内的压强之比为(6+2):(4+1+1)=4:3,故答案为:4:3。

25.0.04mol/(L?s)

1.5

mol/L

0.4

mol/L

1:1

减小

增大

增大

不变

C

解析:

(1)用C表示10s内反应的平均反应速率为;

(2)10s末C的物质的量为0.8mol,则Δn(A)=1.5Δn(C)=1.5×0.8mol=1.2mol,反应前A的物质的量为1.2mol+1.8mol=3mol,则反应前A的物质的量浓度是;

(3)10s末,Δn(D)=Δn(C)=0.8mol,生成物D的浓度为;

(4)Δn(B)=Δn(C)=×0.8mol=0.4mol,根据(2)中得到A转化率,B的转化率,则A与B的平衡转化率之比为40%:40%=1:1;

(5)①降低温度,速率减小;

②增大压强,速率增大;

③增大A的浓度;

④恒容下充入Ne,反应体系的浓度不变,速率不变;

(6)A.v(B)=2v(C),未谈正反应速率和逆反应速率,且速率比也错误,不能作为判断平衡标志,故A不符合题意;

B.正反应是体积不变的反应,压强始终不变,因此容器内压强不再发生变化,不能作为判断平衡标志,故B不符合题意;

C.A的体积分数不再发生变化可作为判断平衡标志,故C符合题意;

D.密度等于气体质量除以容器体积,气体质量不变,容器体积不变,密度始终不变,因此容器内气体密度不再发生变化,不能作为判断平衡标志,故D不符合题意;

E.相同时间内消耗nmol的B,正向反应,同时生成2nmol的D,正向反应,同一个方向,不能作为判断平衡标志,故E不符合题意;

综上所述,答案为C。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

必修2第二章第三节化学反应速率和限度同步练习(带解析)

第I卷(选择题)

一、单选题

1.在恒温、体积为2L的密闭容器中进行反应:2A(g)3B(g)+C(g),若反应物在前20s由3mol降为1.8mol,则前20s的平均反应速率为(

)

A.v(B)=0.03mol·L-1·s-1

B.v(B)=0.045mol·L-1·s-1

C.v(C)=0.03mol·L-1·s-1

D.v(C)=0.06mol·L-1·s-1

2.对于化学反应,下列反应速率关系正确的是(

)

A.

B.

C.

D.

3.下列有关化学反应速率的说法正确的是(

)

A.对任何化学反应来说,反应速率越快,反应现象就越明显

B.化学反应速率是衡量化学反应进行快慢的物理量

C.若某化学反应的反应速率为,则表示在该时间内反应物和生成物的浓度变化量都为

D.化学反应速率通常用单位时间内任何一种反应物浓度的减少量或任何一种生成物浓度的增加量来表示

4.速率与限度是研究化学反应的重要视角,下列叙述错误的是(

)

A.对于反应,其他条件不变,增加木炭的量,反应速率不变

B.某物质化学反应速率为是指时该物质的浓度为

C.氯酸钾分解制取氧气时添加少量二氧化锰,可增大反应速率

D.在给定条件下,达到平衡时,可逆反应完成程度达到最大

5.已知一定温度下,在2L的密闭容器中,合成氨反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)的各物质数据如下:

N2

H2

NH3

起始时各物质的物质的量/mol

2.0

6.0

0

2s末各物质的物质的量/mol

1.2

3.6

1.6

以氢气来表示该化学反应的反应速率为(

)

A.0.2mol·L-1·s-1

B.0.4mol·L-1·s-1

C.0.6mol·L-1·s-1

D.0.8mol·L-1·s-1

6.把0.6

mol

X气体和0.4

mol

Y气体混合于容积为2

L的容器中,使其发生如下反应:3X(g)+Y(g)?nZ(g)+2W(g)。5

min末生成0.2

mol

W,若测知以Z浓度变化表示的平均反应速率为0.02

mol·(L·min)-1,则n的值为(

)

A.4

B.3

C.2

D.1

7.下列关于化学反应的说法正确的是(

)

A.加入催化剂一定能加快化学反应速率

B.化学反应的速率主要由反应物性质决定

C.平衡状态是一种静止的状态,因为反应物和生成物的浓度不再改变

D.化学反应的限度不可以通过改变条件而发生改变

8.化学反应速率受外界条件如反应温度、反应物浓度、压强、催化剂等的影响。烧烤时,用扇子向红热的木炭扇风,火会更旺,其原因是(

)

A.压强降低,反应减慢

B.温度降低,反应加快

C.使CO2浓度增加,反应加快

D.使O2浓度增加,反应加快

9.常温下,在一个密闭容器中盛有SO2和O2,它们的起始浓度分别是0.8

mol

/L和0.4

mol

/L,在一定的条件下它们反应生成SO3,10

min后测得SO3的浓度是0.6

mol

/L,则在这10

min内SO2的平均反应速率是( )

A.0.06

mol

/(L·min)

B.0.03mol

/(L·min)

C.0.01

mol

/(L·min)

D.0.02mol

/(L·min)

10.在一密闭容器中充入一定量的H2和N2,经测定反应开始后3s内平均速率的v(H2)=0.3mol/(L?s),则3s末NH3的浓度为(

)

A.0.4mol/L

B.0.6mol/L

C.0.9mol/L

D.1.2mol/L

11.对于化学反应的限度的叙述,错误的是(

)

A.化学反应的限度与时间的长短无关

B.化学反应达到限度时,正、逆反应速率相等

C.化学反应的限度是不可改变的

D.任何可逆反应都有一定的限度

12.在一体积不变的密闭容器中发生反应A(g)+3B(g)→2C(g)。开始反应时,A的浓度为2mol/L。反应进行2min时,测得容器中A

的浓度为1.8mol/L,则该2min内A的平均反应速率是

(

)

A.0.4

mol/(L?min)

B.0.3

mol/(L?min)

C.0.2

mol/(L?min)

D.0.1mol/(L?min)

13.光气(COCl2)在农药、医药等领域都有许多用途。一定温度下,恒容密闭容器中,CO与Cl2在催化剂的作用下发生反应:CO(g)+Cl2(g)?COCl2(g)。下列说法能充分说明该反应已经达到化学平衡状态的是(

)

A.每生成1mol光气,消耗1mol一氧化碳

B.CO、Cl2、COCl2的浓度相等

C.CO、Cl2、COCl2在密闭容器中共存

D.CO、Cl2、COCl2的浓度不再变化

14.下列措施对增大反应速率明显有效地是

(

)

A.Na与水反应时增大水的用量

B.Fe与稀硫酸反应制取氢气时,改用浓硫酸

C.在K2SO4与BaCl2两溶液反应时,增大压强

D.将铝片改为铝粉,做铝与氧气反应的实验

15.在一定温度下,下列叙述不是可逆反应A(g)+3B(g)?2C(g)达到平衡标志的是(

)

①C的生成速率与C的分解速率相等;

②单位时间生成amol

A,同时生成3amolB;

③A、B、C的浓度不再变化;

④A、B、C的物质的量不再变化

A.②

B.④

C.③

D.①

16.一定温度下,在一固定体积的密闭容器中,能说明可逆反应A

(g)+3B

(g)2C

(g)达到平衡的说法中,正确的组合是(

)

①C

的生成速率和

C

的分解速率相等

②单位时间内生成

a

mol

A,同时生成

3a

mol

B

③气体密度不再变化

④

混合气体的平均相对分子质量不变

⑤A、B、C

的物质的量之比为

1∶3∶2

A.①④

B.②③⑤

C.①④⑤

D.④⑤

17.用铁片与稀硫酸反应制取氢气时,下列措施会加快氢气产生速率的是(

)

A.加少量醋酸钠固体

B.不用稀硫酸,改用98%浓硫酸

C.滴加少量CuSO4溶液

D.加少量硫酸钠固体

18.在一恒温、恒容的密闭容器中发生反应A(s)+2B(g)C(g)+D(g),当下列物理量不再变化时,不能够表明该反应已达平衡状态的是(

)

A.混合气体的压强

B.混合气体的平均相对分子质量

C.A的物质的量

D.B的物质的量浓度

19.将4molA气体和2molB气体置于1L的密闭容器中,混合后发生如下反应:2A(g)+B(g)=2C(g)。若经2s后测得C的浓度为1.2mol/L,下列说法正确的是(

)

A.用物质A表示的反应速率为1.2mol/(L·s)

B.2s时物质A的转化率为30%

C.用物质B表示的反应速率为0.6mol/(L·s)

D.2s时物质B的浓度为0.6mol/L

20.下列生产或实验事实引出的结论不正确的是(

)

选项

事实

结论

A

其他条件相同,Na2S2O3溶液和H2SO4溶液反应,升高溶液的温度,析出硫沉淀所需时间缩短

当其他条件不变时,升高反应温度,化学反应速率加快

B

工业制硫酸过程中,在SO3的吸收阶段,吸收塔里要装填瓷环

增大气液接触面积,使SO3的吸收速率增大

C

在容积可变的密闭容器中发生反应:2NH3(g)N2(g)+3H2(g),把容器的体积缩小一半

反应速率减慢

D

A.B两支试管中分别加入等体积5%的H2O2溶液,在B试管中加入2~3滴FeCl3溶液,B试管中产生气泡快

当其他条件不变时,催化剂可以改变化学反应速率

第II卷(非选择题)

二、填空题

21.某温度时,在一个5L的恒容容器中,X、Y、Z均为气体,三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据填空:

(1)该反应的化学方程式为______。

(2)反应开始至2min,以气体Z表示的平均反应速率为______。平衡时X的转化率为______。

(3)?2min反应达到平衡,容器内混合气体的平均相对分子质量比起始时______填“大”、“小”或“相等”,下同,混合气体密度比起始时______。

(4)下列叙述能证明该反应已经达到化学平衡状态的是填序号______。

A.Y的体积分数不再变化???????

B.容器内气体压强不再变化

C.υ(X)

:υ(Y)

=?3:1????????

D.单位时间内消耗3n?mol

X同时生成2n?mol

Z

22.在体积为2

L密闭容器中加入反应物A、B,发生如下反应:A+2B3C。经2

min后,A的浓度从开始时的1.0mol·L-1

降到0.8

mol·L-1。已知反应开始时B的浓度是1.2mol·L-1。则:2min末B的浓度______,C的物质的量____。2min内,用A物质的浓度变化来表示该反应的反应速率,即V(A)=______。

三、实验题

23.化学理论较为枯燥,若用化学实验来阐释理论,则会使理论具有趣味性,某班级化学学习小组通过实验室制备CO2的反应探究某些化学理论。下表是实验过程中的数据及相关信息:

序号

反应温度/℃

c(HCl)/(mol·L-1)

V(HCl)/mL

10g

CaCO3的形状

t/min

①

20

2

10

块状

t1

②

20

4

10

块状

t2

③

20

2

10

粉状

t3

④

40

2

10

粉状

t4

⑤

40

4

10

粉状

t5

表示收集CO2体积为a

mL所需的时间。注:气体体积均在相同条件下测得。

(1)由表中的信息可知,实验的目的是探究__________。

(2)表格中的实验①和实验②是探究_____对化学反应速率的影响。分析表格中的信息可知,影响该化学反应速率的因素还有______________________________。

(3)收集a

mLCO2所需的时间最少的是实验______________________________。

四、计算题

24.向一个容积为5?L的密闭容器中充入6

mol

H2和2

mol

CO,在恒温和催化剂作用下发生反应:2H2(g)+CO(g)CH3OH(g),经过5?min后达到平衡状态。若测得平衡时容器内CH3OH的物质的量为1?mol,则:

(1)反应开始至平衡时,以H2的浓度变化表示该反应的平均速率v(H2)=__________。

(2)起始状态与平衡状态容器内的压强之比为______。

25.将气体A、B置于固定容积为2

L的密闭容器中,发生反应:3A(g)+B(g)?2C(g)+2D(g),反应进行到10

s末,达到平衡,测得A的物质的量为1.8

mol,B的物质的量为0.6

mol,C的物质的量为0.8

mol。

(1)用C表示10

s内反应的平均反应速率为______。

(2)反应前A的物质的量浓度是_______。

(3)10

s末,生成物D的浓度为______。

(4)A与B的平衡转化率之比为_______。

(5)平衡后,若改变下列条件,生成D的速率如何变化(填“增大”、“减小”或“不变”):

①降低温度____;

②增大压强____

③增大A的浓度_____;

④恒容下充入Ne______。

(6)下列叙述能说明该反应已达到化学平衡状态的是(填标号)_

_______;

A.v(B)=2v(C)

B.容器内压强不再发生变化

C.A的体积分数不再发生变化

D.器内气体密度不再发生变化

E.相同时间内消耗n

mol的B的同时生成2n

mol的D

参考答案

1.B

解析:

反应物为A,20s内△n(A)=3mol-1.8mol=1.2mol,容器体积为2L,则v(A)=,同一反应同一时段内反应速率之比等于计量数之比,所以v(B)=

0.045mol·L-1·s-1,v(C)=0.015mol·L-1·s-1,故答案为B。

2.C

解析:

W为固体,不能表示反应速率,故A、D项错误;

根据化学反应速率之比等于化学计量数之比可知,,则,,则,故B项错误,C项正确。

故选:C。

3.B

解析:

A.反应速率快的反应现象不一定明显,如NaOH与HCl的反应等。反应速率慢的反应现象可能明显,如铁生锈等,A错误;

B.化学反应速率用来定量表示化学反应进行的快慢的物理量,B正确;

C.若某化学反应的反应速率为,则表示内对应反应物或生成物的浓度变化量为,C错误;

D.一般不用固体和纯液体表示化学反应速率,因为固体和纯液体的浓度可视为常数,D错误;

故答案为:B。

4.B

解析:

A.对于反应,其他条件不变,增加木炭的量不能改变其浓度,故反应速率不变,A正确;

B.某物质化学反应速率为是指平均内该物质的浓度的变化量为,B错误;

C.二氧化锰可以催化氯酸钾分解,因此,氯酸钾分解制取氧气时添加少量二氧化锰,可增大反应速率,C正确;

D.化学平衡状态就是在给定条件下某可逆反应所能达到的最大限度,D正确;

综上所述,相关叙述错误的是B。

5.C

解析:

由表格数据可知,△n(H2)=6.0mol-3.6mol=2.4mol,则以氨气来表示该化学反应的反应速率为=0.6

mol·L-1·s-1。

故选C。

6.C

解析:

根据v(Z)=,则生成Z的物质的量为5min×0.02mol/(L?min)×2L=0.2mol,变化的物质的量之比等于化学计量数之比,则n:2=??n(Z):?n(W)=0.2mol:0.2mol,故n=2,答案选C。

7.B

解析:

A.催化剂有正催化剂,还有负催化剂,负催化剂不能加快化学反应速率,故A错误;

B.反应物性质决定化学反应的速率,外因影响化学反应速率,故B正确;

C.

当化学反应在一定条件下达到限度时,正、逆反应速率相等,反应未停止,处于相对静止状态,故C错误;

D.

当化学反应在一定条件下达到限度时,正、逆反应速率相等,当外界条件改变导致正逆反应速率不等,限度发生改变,故D错误;

故选:B。

8.D

解析:

碳和氧气反应,碳的表面积和氧气的浓度是影响反应速率的主要因素,用扇子向红热的木炭扇风,可增大氧气的浓度,反应速率加快,火会更旺,答案选D。

9.A

解析:

10

min后测得SO3的浓度是0.6

mol

/L,根据反应方程式:,SO2的浓度变化量是0.6

mol

/L,,故答案为:A。

10.B

解析:

根据反应的化学方程式为:N2+3H22NH3可得:ν(H2):ν(NH3?)=3:2,则ν(NH3?)=(2/3)ν(H2)=(2/3)×0.45mol/(L·s)=0.30

mol/(L·s),所以2s末NH3的浓度为:c(NH3)=Δt

·ν(NH3?)=2s×0.30mol/(L·s)=0.60mol/L,答案选B。

11.C

解析:

A.化学反应的限度与反应物性质和外部因素有关,与时间长短无关,故A正确;

B.化学反应达到限度时,各物质的物质的量不再改变,正逆反应速率相等,且不为0,故B正确;

C.化学反应的限度与反应物性质和外部因素有关,当条件发生变化时,反应的限度是可能改变的,故C错误;

D.可逆反应不能完全转化,任何可逆反应都有一定的限度,故D正确;

故答案为C。

12.D

解析:

根据反应速率的定义和计算公式可求:;故答案为:D。

13.D

解析:

化学反应达到化学平衡状态时,正逆反应速率相等,且不等于0,各物质的浓度不再发生变化,由此衍生的一些物理量不发生变化,以此进行判断,得出正确结论。

A.每生成1mol光气,消耗1mol一氧化碳都表示的是正反应方向的反应,不能作为达到平衡的依据,故A错误;

B.平衡时各物质的浓度关系取决于反应物的起始量和转化的程度,CO、Cl2、COCl2的浓度相等不能作为达到平衡的依据,所以B错误;

C.该反应为可逆反应,无论是否达到平衡状态,都存在CO、Cl2、COCl2在容器中共存的特点,故C错误;

D.当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,故D正确;

答案选D。

14.D

解析:

A.水为纯液体,改变用量,浓度不变,反应速率不变,故A错误;

B.常温下,铁遇浓硫酸发生钝化,反应停止,不再产生氢气,故B错误;

C.压强的改变只能适用于有气体参加的反应,增大压强,反应速率可以加快,而对液体或溶液几乎没有影响,故C错误;

D.将Al片改为Al粉,接触面积增大,反应速率加快,故D正确。

故选:D。

15.A

解析:

①C的生成速率与C的分解速率相等,故正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故①正确;

②单位时间生成amol

A,同时生成3amolB,反应同向,在任何情况下都成立,不能判定是否达到平衡状态,故②错误;

③A、B、C的浓度不再变化,说明达到平衡状态,故③正确;

④A、B、C的物质的量不再变化,说明达到平衡状态,故④正确;

答案选A。

16.A

解析:

A

(g)+3B

(g)2C

(g)

①C的生成速率与C的分解速率相等,故正逆反应速率相等,反应达到平衡,故①正确;

②单位时间内生成

a

mol

A是逆反应,同时生成

3a

mol

B也是逆反应,未体现正与逆的关系,不能判断平衡状态,故②错误;

③密度=,气体的总质量不变,体积不变,故气体密度不再变化不可作为判断是否达到平衡状态的依据,故③错误;

④平均相对分子质量=,总质量不变,总物质的量会变,当平均相对分子质量不变时,反应达到平衡状态,故④正确;

⑤平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,故A、B、C的物质的量比为1:3:2不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故⑤错误;

说法正确的为①④,答案选A。

17.C

解析:

加快铁与稀硫酸的反应速率,可通过增大浓度、升高温度、形成原电池反应或者增大反应物接触面积等措施,据此分析解答。

A.

加少量醋酸钠固体,醋酸根会与H+结合,导致氢离子的浓度减小,反应速率减慢,A项错误;

B.

不用稀硫酸,改用98%浓硫酸,铁遇浓硫酸会钝化,没有氢气产生,B项错误;

C.

滴加少量CuSO4溶液,铁会置换出铜,构成原电池加快化学反应速率,C项正确;

D.

加少量硫酸钠固体,氢离子的浓度不变,反应的速率几乎不影响,D项错误;

答案选C。

18.A

解析:

A.

恒温、恒容时,体系的压强与气体分子的物质的量有关系,该化学反应前后气体的总物质的量不变,则反应的任何时候,混合气体的压强始终不变,故无法通过压强不变来判断反应是否达到平衡状态,A正确;

B.

,该平衡的正反应是气体质量增大的反应,当反应达到平衡时,气体的总质量不再改变,由于气体的总物质的量不变,所以平衡时,混合气体的平均相对分子质量不变,则混合气体的平均相对分子质量不变,表明反应达到平衡状态,B错误;

C.

A的物质的量不再变化,可以表明该反应已达到平衡状态,C错误;

D.

在恒容状态下,B的物质的量浓度不变,则B的物质的量也不再变化,可以表明该反应已达到平衡状态,D错误;

故合理选项为A。

19.B

解析:

A.若经2s后测得C的浓度为1.2mol?L?1,则物质C的平均速率为,用A物质表示的反应速率υ(A)=υ(C)=0.6mol?L?1·s?1,故A错误;

B.根据A选项分析得到υ(A)=υ(C)=0.6mol?L?1·s?1,则,Δn(A)=1.2mol,2s时物质A的转化率,故B正确;

C.若经2s后测得C的浓度为1.2mol?L?1,则物质C的平均速率为,用物质表示的反应速率υ(B)=υ(C)=×0.6mol?L?1·s?1=0.3mol?L?1·s?1,故C错误;

D.根据B选项分析得到Δn(A)=1.2mol,Δn(B)=Δn(A)=×1.2mol=0.6mol,则2s时物质B的物质的量为2mol?0.6mol=1.4mol,物质的量浓度为,故D错误。

答案为B。

20.C

解析:

A.升高温度,增大活化分子百分数,反应速率增大,选项A正确;

B.增大气液接触面积,可增大反应速率,选项B正确;

C.压缩容器体积,反应物、生成物浓度均增加,正逆反应速率均加快,选项C不正确;

D.氯化铁为过氧化氢分解的催化剂,加入催化剂,降低反应的活化能,加快反应速率,选项D正确;

答案选C。

21.3X(g)

+

Y(g)

2Z(g)

0.02

mol?L-1?min-1

30%

大

相等

AB

解析:

⑴根据图像可知,X、Y是反应物,Z为生成物,分别改变量为0.3

mol,0.1

mol,0.2

mol,根据改变量之比等于计量系数之比,因此得到该反应的化学方程式为3X(g)

+

Y(g)

2Z(g),故答案为3X(g)

+

Y(g)

2Z(g);

⑵反应开始至2min,以气体Z表示的平均反应速率为,平衡时X改变量为0.3

mol,此时X的转化率为,故答案为0.02

mol?L-1?min-1;30%;

⑶2min反应达到平衡,平均相对分子质量,气体质量未变,气体物质的量减小,因此容器内混合气体的平均相对分子质量比起始时大,,气体质量未变,容器体积未变,混合气体密度比起始时相等,故答案为大;相等;

⑷A选项,Y的体积分数不再变化,证明达到平衡,故A正确,符合题意;

B选项,反应向右,压强不断减小,当容器内气体压强不再变化,则达到平衡,故B正确,符合题意;

C选项,υ(X)

:υ(Y)

=

3:1,反应速率没有正逆,因此不能说明达到平衡,故C错误,不符合题意;

D选项,单位时间内消耗3n

mol

X,正反应方向,同时生成2n

mol

Z,正反应方向,铜一个方向不能说明达到平衡,故D错误,不符合题意;

综上所述,答案为AB。

22.0.8mol/L

1.2mol

0.1mol·L-1·min-1

解析:

根据方程式可知

A+2B3C

起始浓度(mol/L)

1

1.2

0

转化浓度(mol/L)

0.2

0.4

0.6

2min末浓度(mol/L)0.8

0.8

0.6

所以2

min末B的浓度为0.8

mol·L-1,C的物质的量为0.6

mol·L-1×2L=1.2mol;2

min内,用A物质的浓度变化来表示该反应的反应速率,即v(A)==0.1

mol·L-1·min-1。

23.外界条件对化学反应速率的影响

浓度

反应物间的接触面积、温度

⑤

解析:

(1)通过表中不同的温度、盐酸不同的浓度和碳酸钙不同的形状可知该实验的目的是探究外界条件对化学反应速率的影响,故答案为:外界条件对化学反应速率的影响;

(2)表中实验①和实验②的温度、收集气体体积、碳酸钙形状均相同,不同的是实验①的c(HCl)=2mol·L-1,实验②的c(HCl)=4mol·L-1,故这两个实验探究的是浓度对化学反应速率的影响,故答案为:浓度;反应物间的接触面积、温度;

(3)实验⑤的温度最高、浓度最大,且碳酸钙为粉末状态,故实验⑤的反应速率最大,所用时间最少,故答案为:⑤。

24.0.08?mol/(L·min)

4∶3

解析:

(1),根据反应速率之比等于化学计量系数比,故,故答案为:0.08

mol/(L·min);

(2)根据三段分析可知:,又同温同体积时,压强之比等于气体的物质的量之比,故起始状态与平衡状态容器内的压强之比为(6+2):(4+1+1)=4:3,故答案为:4:3。

25.0.04mol/(L?s)

1.5

mol/L

0.4

mol/L

1:1

减小

增大

增大

不变

C

解析:

(1)用C表示10s内反应的平均反应速率为;

(2)10s末C的物质的量为0.8mol,则Δn(A)=1.5Δn(C)=1.5×0.8mol=1.2mol,反应前A的物质的量为1.2mol+1.8mol=3mol,则反应前A的物质的量浓度是;

(3)10s末,Δn(D)=Δn(C)=0.8mol,生成物D的浓度为;

(4)Δn(B)=Δn(C)=×0.8mol=0.4mol,根据(2)中得到A转化率,B的转化率,则A与B的平衡转化率之比为40%:40%=1:1;

(5)①降低温度,速率减小;

②增大压强,速率增大;

③增大A的浓度;

④恒容下充入Ne,反应体系的浓度不变,速率不变;

(6)A.v(B)=2v(C),未谈正反应速率和逆反应速率,且速率比也错误,不能作为判断平衡标志,故A不符合题意;

B.正反应是体积不变的反应,压强始终不变,因此容器内压强不再发生变化,不能作为判断平衡标志,故B不符合题意;

C.A的体积分数不再发生变化可作为判断平衡标志,故C符合题意;

D.密度等于气体质量除以容器体积,气体质量不变,容器体积不变,密度始终不变,因此容器内气体密度不再发生变化,不能作为判断平衡标志,故D不符合题意;

E.相同时间内消耗nmol的B,正向反应,同时生成2nmol的D,正向反应,同一个方向,不能作为判断平衡标志,故E不符合题意;

综上所述,答案为C。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)