第18课《在长江源头各拉丹冬》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课《在长江源头各拉丹冬》课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-01 16:37:02 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

《长江之歌》中第一句是这样唱的:“你从雪山走来,春潮是你的风采。”歌词中的“雪山”就是长江的源头——各拉丹冬雪山。各拉丹冬位于青海省杂多县唐古拉山乡境内,海拔6621米,是唐古拉山脉最高峰,藏语意为“高高尖尖的山峰”。为长江的源头。

今天我们学习马丽华的游记散文《在长江源头各拉丹冬》,揭开各拉丹冬神秘的面纱,感受雪域高原的壮美景色,体会作者表达的细腻而丰富的情感。

导入新课

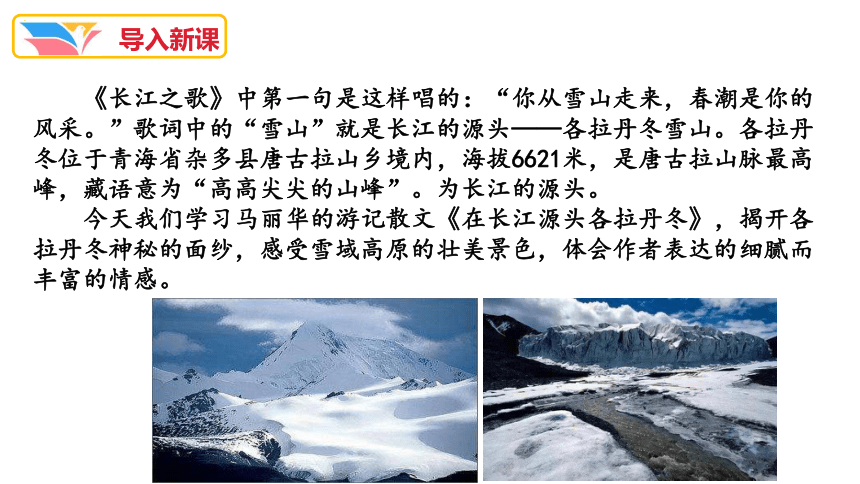

在长江源头各拉丹冬

马丽华,山东济南市,一级作家、编审,现任中国藏学出版社总编辑。其于1976年进藏、在西藏工作和生活了27年,曾经写过10多本关于西藏人文地理的纪实作品,主要作品有诗集《我的太阳》,散文集《追你到高原》《终极风景》,长篇纪实散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》,被誉为“西藏的歌者和行者”。

作者介绍

1996年,马丽华从遥远的山东来到西藏,正如三毛痴迷于撒哈拉大沙漠一样,马丽华深情地眷恋着藏北高原的雪山草地。西藏这种自然和人文“秘境”,让马丽华产生了“审美眩晕”。马丽华的足迹几乎走遍了西藏的每一个角落。她曾自豪地写道:我所能谈及的西藏已被自己的目光注视过,已被自己的双脚接触过,已被自己的心灵感知过。多年的西藏游历,让马丽华有机会对自己的所到之处进行观察、欣赏、体验、记录,这段经历不经意间构成了她个人生命中最有价值的部分。马丽华说:从中提取的关键词,全都响亮而光彩。

《藏北游历》的写作与人文纪录电影《万里藏北》的拍摄关系密切。马丽华是这部电影的主创之一,在拍摄过程中更深刻地认识了藏北的自然与人文,也经历了“高原反应”、骨折等种种磨难。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,随后记录下此次经历。

背景介绍

字词积累

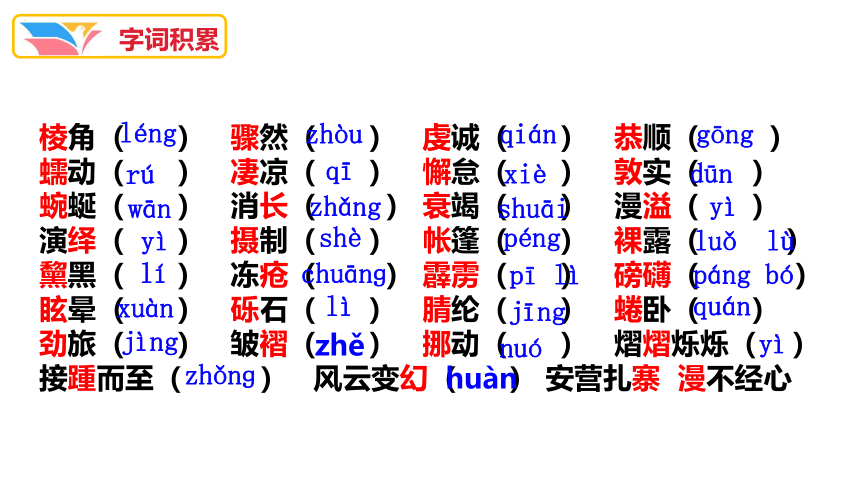

棱角(

)

骤然(

)

虔诚(

)

恭顺(

)

蠕动(

)

凄凉(

)

懈怠(

)

敦实(

)

蜿蜒(

)

消长(

)

衰竭(

)

漫溢(

)

演绎(

)

摄制(

)

帐篷(

)

裸露(

)

黧黑(

)

冻疮(

)

霹雳(

)

磅礴(

)

眩晕(

)

砾石(

)

腈纶(

)

蜷卧(

)

劲旅(

)

皱褶(

)

挪动(

)

熠熠烁烁(

)

接踵而至(

)

风云变幻(

)

安营扎寨

漫不经心

léng

zhòu

qián

gōng

rú

qī

xiè

dūn

wān

zhǎng

shuāi

yì

yì

shè

péng

luǒ

lù

lí

chuānɡ

pī

lì

páng

bó

xuàn

lì

jīng

quán

jìng

zhě

nuó

yì

zhǒnɡ

huàn

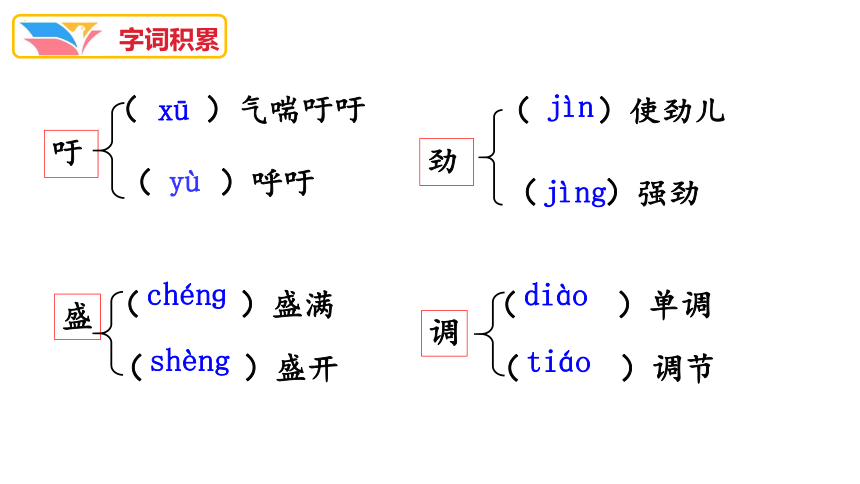

字词积累

(

)盛开

(

)气喘吁吁

(

)使劲儿

吁

劲

(

)呼吁

(

)强劲

xū

yù

jìn

jìng

(

)盛满

盛

chénɡ

shèng

(

)调节

(

)单调

调

diào

tiáo

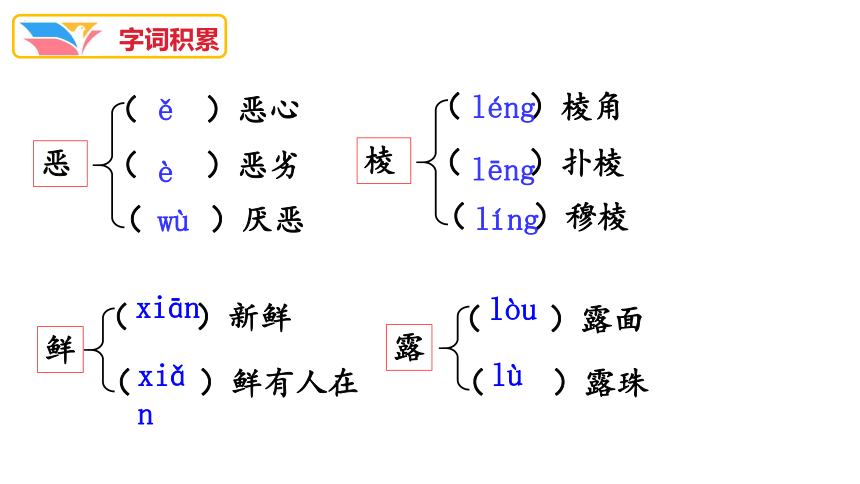

(

)恶心

恶

(

)恶劣

ě

è

字词积累

(

)厌恶

wù

(

)棱角

棱

(

)扑棱

léng

lēng

(

)穆棱

líng

(

)鲜有人在

(

)新鲜

鲜

xiān

xiǎn

(

)露珠

(

)露面

露

lòu

lù

字词积累

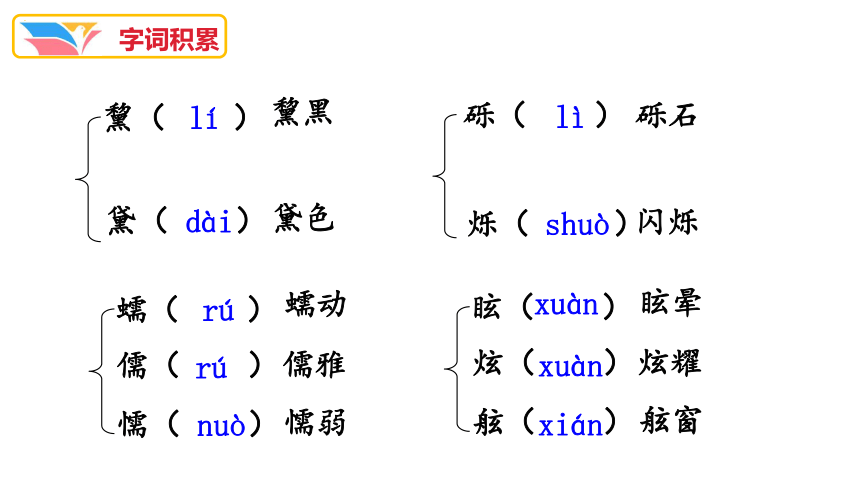

砾(

)

烁(

)

黧(

)

黛(

)

黧黑

黛色

lí

dài

闪烁

砾石

lì

shuò

蠕(

)

儒(

)

蠕动

儒雅

rú

rú

懦(

)

懦弱

nuò

眩(

)

炫(

)

眩晕

炫耀

xuàn

xuàn

舷(

)

舷窗

xián

字词积累

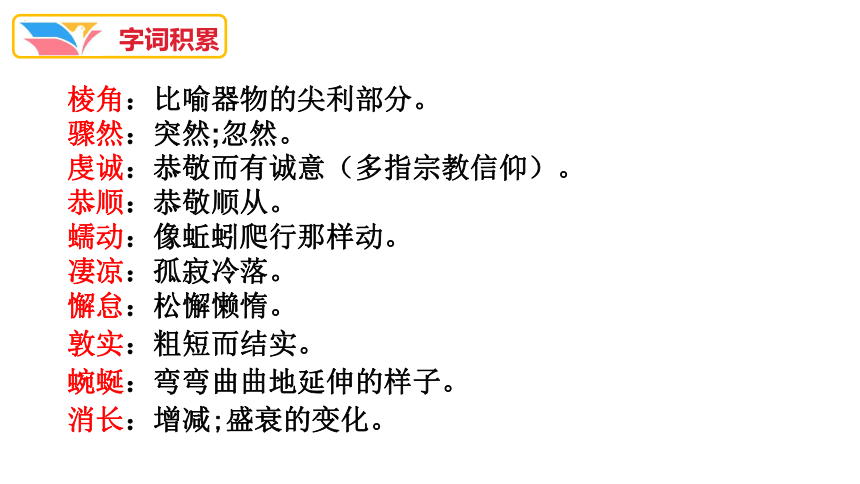

棱角:比喻器物的尖利部分。

骤然:突然;忽然。

虔诚:恭敬而有诚意(多指宗教信仰)。

恭顺:恭敬顺从。

蠕动:像蚯蚓爬行那样动。

凄凉:孤寂冷落。

懈怠:松懈懒惰。

敦实:粗短而结实。

蜿蜒:弯弯曲曲地延伸的样子。

消长:增减;盛衰的变化。

衰竭:因病而生理机能极度衰弱。

漫溢:水满向外流。

演绎:推演铺陈。

安营扎寨:比喻建立临时的劳动或工作基地。

风云变幻:比喻局势的动荡与变化。

接踵而至:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

历历在目:一个一个清清楚楚地展现在眼前。

川流不息:行人、车马等,像水流一样连续不断地行进。

漫不经心:疏忽大意,一点儿也不放在心上。

熠熠烁烁:形容光彩闪耀的样子。

字词积累

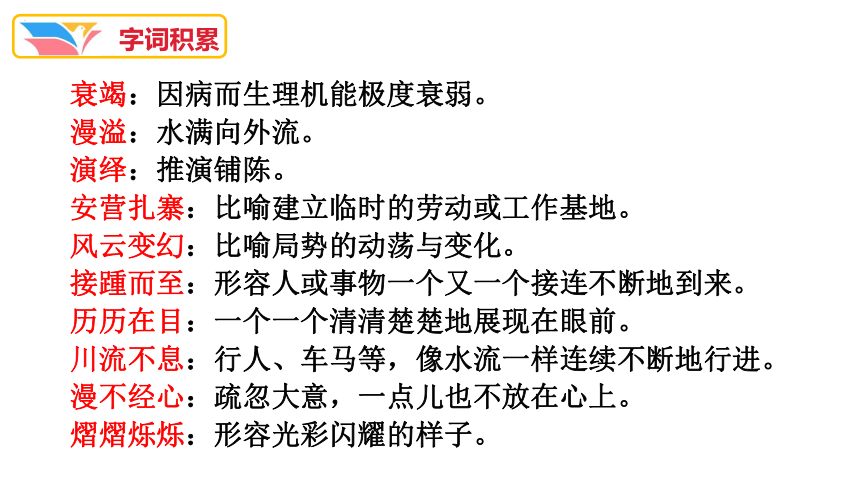

1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,我们的车子驶过冰河,直接进到山脚冰塔林中。我们在各拉丹冬以东几公里处的草坝子上搭起了帐篷,远处便是白色金字塔状的各拉丹冬雪峰。我们慢慢沿着冰河接近冰山,穿梭在冰塔林里。后来我因身体受伤而只能蜷卧在最近的一座冰山脚下,置身于冰窟。第二天我仍随大部队进入冰塔林,终于过了冰河,在冰河的砾石堆里寻找古人类生活过的痕迹,最后因没了力气而被车子接回。

读游记,首先要了解作者的基本行程,作者一般都会用移步换景的方式来交代游踪,所以,大家可圈画表示时间、地点变化的词,以此概括行程。

整体感知

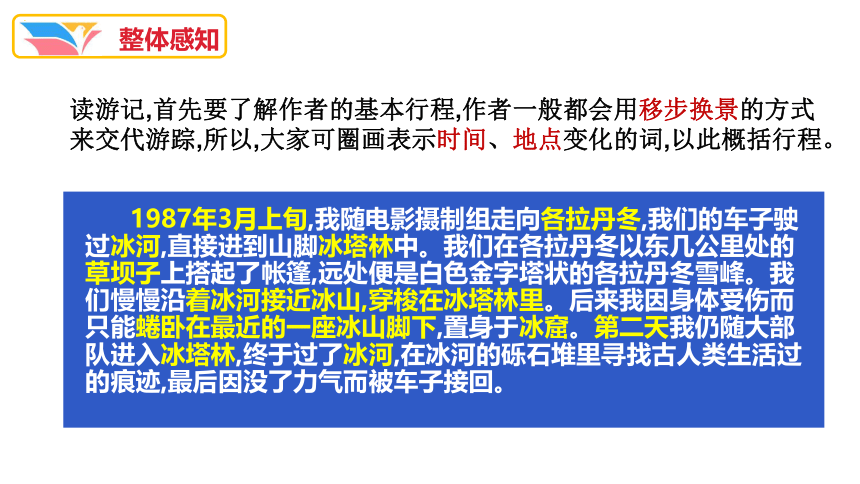

整体感知

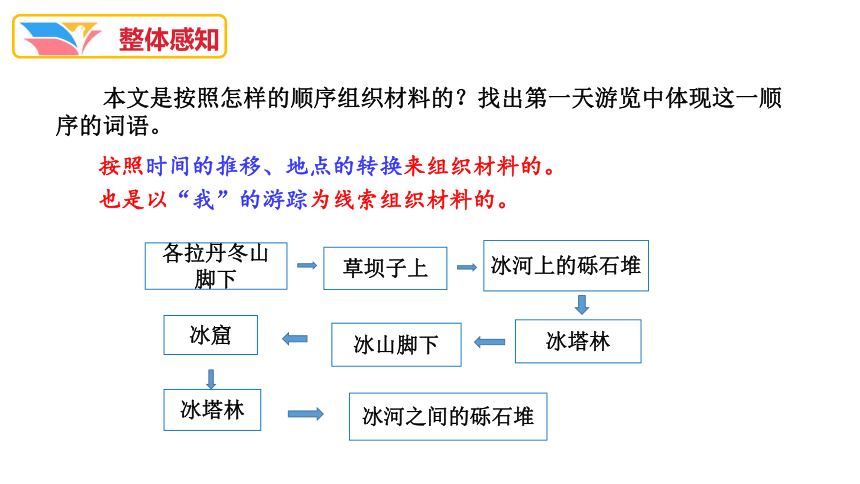

本文是按照怎样的顺序组织材料的?找出第一天游览中体现这一顺序的词语。

按照时间的推移、地点的转换来组织材料的。

也是以“我”的游踪为线索组织材料的。

各拉丹冬山脚下

草坝子上

冰河上的砾石堆

冰塔林

冰山脚下

冰塔林

冰窟

冰河之间的砾石堆

整体感知

课文可分为几部分?用自己的话概括每部分的主要内容。

第一部分

(第1、2段)

第二部分

(第3—11段)

第三部分

(第12—15段)

写初见各拉丹冬的景象。

详写第一天在各拉丹冬不同地点所见的景象及感受。

略写第二天再次进入冰塔林的经过。

整体感知

所见所感

细读课文,将课文大致梳理出作者的

“景物特征”

“身体状况”

“内心感受”

思考这三部分的关系

景物特征

身体状况

内心感受

初见各拉丹冬

(远观)

详写各拉丹冬

(四顾)

详写各拉丹冬

(近看)

详写各拉丹冬

(细看)

再入冰塔林

(半卧细察)

纵向比照

整体感知

所见所感

高峻、雄壮、

变化莫测

尚属正常

感叹雪山的雄伟神迷之感

辽阔、浩茫、奇美

高原反应,发烧疼痛

担心影响心态,

感叹自然的伟大

图案多样

摔伤,恶心,

呼吸困难

赞美自然,

凄凉、无奈

晶莹闪耀,形态多样

“我要死了”

感到温暖,思绪飞扬,被自然震撼

“冰面疏松”

“流水漫溢”

“似乎已经衰竭”

想象长江的故事

细腻、灵动

越来越糟糕

细致、富有诗意

精读细研

1.在藏北高原大山脚下仰望各拉丹冬雪峰,作者看到了怎样的景象?

各拉丹冬

阴阳二坡

西北阴坡

尽是冰雪,景色单调

东南阳坡

好看

阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。

此句运用比喻和拟人的修辞手法,生动形象地写出了各拉丹冬雪山棱角多、层次分明,富有雕塑感的特点。

研读第①②段

2.作者为何要提到风行一时的“长江考察热”?

赞美了探索长江源头的探险者,既侧面表现各拉丹冬自然环境的险恶,也暗示了下文作者和摄制组将遭遇严峻的考验。

精读细研

研读第①②段

精读细研

研读第①②段

季节上的隆冬将尽,但严寒还将在此驻防三两个月。远不是秋高气爽时节的明媚,这一个风云变幻的季节里,气势磅礴的密云来去匆匆,形如金字塔的各拉丹冬主峰难得在云遮雾障中一现尊容。

3.读课文,说说考察的环境是怎样的。请找出相应的描写。

准确生动地刻画出了各拉丹冬严寒气候停留的时间之久、天气的变化无常,表现了气候之恶劣,为下文描写作者爬各拉丹冬山的艰难埋下伏笔。

游记中,写景和叙事同步展开,一切的景,因有了人的参与,才称其为“景”。一个优秀的作家在写游记的时候,一定不会忘了自己,他定会动用多种感官体验、多种表达方式来抒写个人化的旅游体验。所以,我们读游记,要关注的不仅是景,还有人—人的经历,人的感受,人的思考,这些才是游记的灵魂。

精读细研

研读第二部分

讲述经历

到草坝子上安营扎寨之后,我的各种倒霉迹象接踵而至:手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。更糟糕的是,我在冰河上拍照的时候,不小心脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。

精读细研

研读第二部分

讲述经历

娇贵而无用的尾椎骨已经折断,连带腰椎也错了位。后来,因为高海拔,头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难—典型的缺氧反应袭来,外加新伤剧痛,索性哪儿都不去了,一个人蜷卧在最近的这座冰山脚下。第二天,我仍随大部队进入冰塔林。在滑极了的冰河上一点点挪动,时而也需爬行,

精读细研

研读第二部分

讲述经历

在有坡度的地方,就翻身滚将起来,终于过了冰河,我便半卧在砾石堆上仔细寻找起来,看有没有贝壳、植物之类化石,或者古人类生活过的痕迹,可是很遗憾,没有。而我似乎已经衰竭,心想碰巧哪一口气上不来,就长眠于此吧。后来,见我再也没有力气返回了,杰巴他们开着车过来,接我过这一段冰河。我不甘心在车里闷坐,又挣扎着去了那座冰河中间的砾石堆。

精读细研

研读第二部分

精读细研

研读第二部分

我在各拉丹冬都有哪些“倒霉”的事情发生?

①手背生起了冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动;

②连夜高烧,不思饮食;

③摔倒在冰河上,致使尾椎骨折断,第八节腰椎错位;

④出现头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难等高原缺氧反应。

文中多次写到作者的身体状况,这些内容有什么作用?

作者反复叙写自己在各拉丹冬糟糕的身体状况,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险,体现了作者坚强不屈、敢于探索、不怕牺牲的精神。

品读5、6自然段:从文中找出描写各拉丹冬雪山景物的语句。作者是按照怎样的顺序来描绘的?从中感受到雪山怎样的特点?

远处全景:晶莹连绵的冰峰;平坦辽阔的冰河;远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅。

近景(沿冰河接近冰山):冰山像屏风,精雕细刻着各种图案;冰塔林由许多冰的庄园,冰的院落组成。

感受:天地间浩浩苍苍;这一派奇美令人眩晕。

精读细研

研读第二部分

品读第10、11自然段:思考作者是从什么角度描写哪些景物,抓住了景物什么特点?从中感受到了雪山怎样的特点。

精读细研

研读第二部分

角

度

特

点

触

觉

听

觉:写风

视

觉:冰体

感

受:

远比想象的要温暖

声音大(呼啸);不停息(川流不息);威力大(扫荡)

漂亮千姿百态(挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩);熠熠烁烁,光彩夺目;裂纹纵横、皱褶环绕

是琼瑶仙境;这波纹是否就是年轮?

5、6段和10、11段,作者分两次集中描写雪山,这两次描写有什么不同?为什么在写第二次之前,还要写第一次来观看雪山的感受?

精读细研

研读第二部分

两次写观赏雪山的感受,表现了作者对雪山认识逐渐加深,对雪山的情感步步增强。也在读者心中留下深刻印象。

5、6段是从低处观赏描写,10、11段是从高处观赏描写,这样从不同角度展现了各拉丹冬雪山神韵。

根据第二部分的内容,完成下面的表格。

所至

所见

所感

砾石堆上

接近冰山

爬过冰洞

置身冰窟

晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河、

浩浩苍苍的冰天雪地

屏风一般、各种图案

许多冰的庄园冰的院落

纷纷扬扬的雪粒、千姿百态的冰体、

太阳下的冰世界、冰山上纵横的裂纹

感叹造物主无所不能的创造力

图案形状难以名状

自成一番天地

感慨自然永恒的存在和漫长的变化

精读细研

研读第二部分

精读细研

研读第二部分

各拉丹东为唐古拉山脉最高的一组雪山群,藏语意为“高高尖尖之山峰”,主峰海拔6621米,是长江的源头。各拉丹东地质构造复杂,冰川活动频繁,地形条件恶劣。抬望眼去,气势磅礴的密云来去匆匆形如白色金字塔的各拉丹东主峰在云遮雾障中,静静地伫立在浩浩苍苍的天地之间。

[欣赏美景]

各拉丹冬主峰

这是长江奇观之一。冰塔林是大自然慢慢精雕细刻的作品。冰川各部分因运动速度或者温度不同导致冰体密度不同,在冰川表面造成一些裂缝和裂隙,这些纵横相间的裂隙将冰川分割成一个个冰块,在特定的气候条件下(如风、太阳辐射等),裂缝处冰层融化较快,慢慢形成一个个耸立的冰塔。看上去,有晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河、屏风般的冰山、巨大的冰谷、狭小的冰洞,还有许多冰的庄园和冰的院落这一切构成了自成天地的冰塔林。

[欣赏美景]

冰

塔

林

精读细研

研读第二部分

看上去就像琼瑶仙境,阳光照耀下,静穆而晶莹,自然力把冰体雕刻成了最漂亮的这番模样。看,挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁。

[欣赏美景]

冰

窟

精读细研

研读第二部分

精读细研

研读第二部分

找出文章中描写冰山和冰塔林的句子,并分别说说它们有什么特点。

冰山:这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。图案形态随意性很强,难说像什么。——形态各异,美如图案

冰塔林:①冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。——静穆的晶莹和洁白,形状各异。

②那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。——景象美丽

③小小的我便蜷卧在这巨人之发下。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁,光彩夺目。——光彩夺目

精读细研

研读第三部分

重点描写了风声和坚冰之下的流水。

感悟:一刻不停,开始演绎长江的故事。

品读第12-14自然段:这几段描写的重点是什么,作者从中感悟到了什么?

精读细研

研读第三部分

详写

第一天在不同地点所见的景象及感受。

略写

第二天再次进入冰塔林的经过。

作者两次进入冰塔林,第一天的行程和第二天的行程在写法上有什么不同呢?

品味语言

此刻倒霉迹象接踵而至,频频小震酝酿着某一两次大地震:手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食,……活动时只能以极轻极慢动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。

运用比喻的修辞手法,用幽默风趣的笔调把活动时缓慢的动作比作霹雳舞的“太空步”,生动形象地表现了高原反应带给作者的痛苦。

品味语言

杰巴、安托、开大车的大胡子师傅,头戴狐皮帽,身裹羊皮袍,肩扛比人身还长的大冰凌,蠕动在巨大的冰谷里,一列小小身影。远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。

“蠕动”一词传神地写出了人在冰谷里行走时身影的渺小,侧面表现了冰谷的宽阔巨大。

“统领”一词赋予各拉丹东人以人的情态,突出表现了各拉丹东在冰雪世界中的统领姿态。

“劲旅”一词写出了被冰雪覆盖着的山脉的威武挺拔。

品味语言

1.这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?

“眩晕”原指感觉到本身或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接;“卖弄”原指有意显示、炫耀,这里贬义词褒用,指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。这两个词生动形象地表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色时的震撼,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

品味语言

这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。

运用比喻和拟人的修辞方法,把冰山比作屏风,“精雕细刻”赋予了风以人的动作,生动形象地写出了冰山被风长期吹刮而形成的图案之丰富的特征。

品味语言

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

运用景物描写,交代了这里天气变幻莫测,气候恶劣的情形,突出了探险队员坚强的意志和无私奉献的精神。

品味语言

是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白。永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。

运用比喻、拟人的修辞方法,把这处处是冰、处处洁白的地方比作“琼瑶仙境”,生动地表现了此地的唯美纯洁,表达了作者对这里的喜爱和赞美之情。

“切割”“雕凿”:拟人化的写法,尽显阳光和朔风的威力巨大、动作精巧,这样导致“冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样”。

品味语言

冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

语言简洁准确,形象性强。运用短句,富有节奏感,具有音律之美,读起来朗朗上口,表现出冰体形状之多,令人目不暇接,表现了作者对大自然改变冰体形态的惊讶、赞美之情。

“流苏……像长发……”运用了比喻的修辞手法,写出了冰窟中形状的怪异、美丽,流露出作者的喜爱之情。

品味语言

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

表达了作者对冰山秀丽奇特的形态的喜爱之情和对大自然鬼斧神工的赞叹。

品味语言

过午的太阳强烈,冰面疏松多了,有流水漫溢出来。此刻除了风声,还有一种声音轻易便可辨别出来。那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始演绎长江的故事

各拉丹东山峰冰雪融化成的水,源远流长,最终汇成了奔腾不息的万里长江,孕育了中华民族,哺育了中华儿女,表达了作者对各拉丹东的赞叹和敬佩之情。

在长江源头各拉丹冬

所至:山脚下、草坝子上、接近冰山和冰塔林、置身冰窟、再入冰河

原始的美

苦痛的美

永恒的美

所见:高峻、雄壮、变幻莫测、图案多样、晶莹闪耀、冰面疏松、流水漫溢

所感:身体疼痛、感叹自然

天地大美

人在其中

板书设计

《长江之歌》中第一句是这样唱的:“你从雪山走来,春潮是你的风采。”歌词中的“雪山”就是长江的源头——各拉丹冬雪山。各拉丹冬位于青海省杂多县唐古拉山乡境内,海拔6621米,是唐古拉山脉最高峰,藏语意为“高高尖尖的山峰”。为长江的源头。

今天我们学习马丽华的游记散文《在长江源头各拉丹冬》,揭开各拉丹冬神秘的面纱,感受雪域高原的壮美景色,体会作者表达的细腻而丰富的情感。

导入新课

在长江源头各拉丹冬

马丽华,山东济南市,一级作家、编审,现任中国藏学出版社总编辑。其于1976年进藏、在西藏工作和生活了27年,曾经写过10多本关于西藏人文地理的纪实作品,主要作品有诗集《我的太阳》,散文集《追你到高原》《终极风景》,长篇纪实散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》,被誉为“西藏的歌者和行者”。

作者介绍

1996年,马丽华从遥远的山东来到西藏,正如三毛痴迷于撒哈拉大沙漠一样,马丽华深情地眷恋着藏北高原的雪山草地。西藏这种自然和人文“秘境”,让马丽华产生了“审美眩晕”。马丽华的足迹几乎走遍了西藏的每一个角落。她曾自豪地写道:我所能谈及的西藏已被自己的目光注视过,已被自己的双脚接触过,已被自己的心灵感知过。多年的西藏游历,让马丽华有机会对自己的所到之处进行观察、欣赏、体验、记录,这段经历不经意间构成了她个人生命中最有价值的部分。马丽华说:从中提取的关键词,全都响亮而光彩。

《藏北游历》的写作与人文纪录电影《万里藏北》的拍摄关系密切。马丽华是这部电影的主创之一,在拍摄过程中更深刻地认识了藏北的自然与人文,也经历了“高原反应”、骨折等种种磨难。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,随后记录下此次经历。

背景介绍

字词积累

棱角(

)

骤然(

)

虔诚(

)

恭顺(

)

蠕动(

)

凄凉(

)

懈怠(

)

敦实(

)

蜿蜒(

)

消长(

)

衰竭(

)

漫溢(

)

演绎(

)

摄制(

)

帐篷(

)

裸露(

)

黧黑(

)

冻疮(

)

霹雳(

)

磅礴(

)

眩晕(

)

砾石(

)

腈纶(

)

蜷卧(

)

劲旅(

)

皱褶(

)

挪动(

)

熠熠烁烁(

)

接踵而至(

)

风云变幻(

)

安营扎寨

漫不经心

léng

zhòu

qián

gōng

rú

qī

xiè

dūn

wān

zhǎng

shuāi

yì

yì

shè

péng

luǒ

lù

lí

chuānɡ

pī

lì

páng

bó

xuàn

lì

jīng

quán

jìng

zhě

nuó

yì

zhǒnɡ

huàn

字词积累

(

)盛开

(

)气喘吁吁

(

)使劲儿

吁

劲

(

)呼吁

(

)强劲

xū

yù

jìn

jìng

(

)盛满

盛

chénɡ

shèng

(

)调节

(

)单调

调

diào

tiáo

(

)恶心

恶

(

)恶劣

ě

è

字词积累

(

)厌恶

wù

(

)棱角

棱

(

)扑棱

léng

lēng

(

)穆棱

líng

(

)鲜有人在

(

)新鲜

鲜

xiān

xiǎn

(

)露珠

(

)露面

露

lòu

lù

字词积累

砾(

)

烁(

)

黧(

)

黛(

)

黧黑

黛色

lí

dài

闪烁

砾石

lì

shuò

蠕(

)

儒(

)

蠕动

儒雅

rú

rú

懦(

)

懦弱

nuò

眩(

)

炫(

)

眩晕

炫耀

xuàn

xuàn

舷(

)

舷窗

xián

字词积累

棱角:比喻器物的尖利部分。

骤然:突然;忽然。

虔诚:恭敬而有诚意(多指宗教信仰)。

恭顺:恭敬顺从。

蠕动:像蚯蚓爬行那样动。

凄凉:孤寂冷落。

懈怠:松懈懒惰。

敦实:粗短而结实。

蜿蜒:弯弯曲曲地延伸的样子。

消长:增减;盛衰的变化。

衰竭:因病而生理机能极度衰弱。

漫溢:水满向外流。

演绎:推演铺陈。

安营扎寨:比喻建立临时的劳动或工作基地。

风云变幻:比喻局势的动荡与变化。

接踵而至:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

历历在目:一个一个清清楚楚地展现在眼前。

川流不息:行人、车马等,像水流一样连续不断地行进。

漫不经心:疏忽大意,一点儿也不放在心上。

熠熠烁烁:形容光彩闪耀的样子。

字词积累

1987年3月上旬,我随电影摄制组走向各拉丹冬,我们的车子驶过冰河,直接进到山脚冰塔林中。我们在各拉丹冬以东几公里处的草坝子上搭起了帐篷,远处便是白色金字塔状的各拉丹冬雪峰。我们慢慢沿着冰河接近冰山,穿梭在冰塔林里。后来我因身体受伤而只能蜷卧在最近的一座冰山脚下,置身于冰窟。第二天我仍随大部队进入冰塔林,终于过了冰河,在冰河的砾石堆里寻找古人类生活过的痕迹,最后因没了力气而被车子接回。

读游记,首先要了解作者的基本行程,作者一般都会用移步换景的方式来交代游踪,所以,大家可圈画表示时间、地点变化的词,以此概括行程。

整体感知

整体感知

本文是按照怎样的顺序组织材料的?找出第一天游览中体现这一顺序的词语。

按照时间的推移、地点的转换来组织材料的。

也是以“我”的游踪为线索组织材料的。

各拉丹冬山脚下

草坝子上

冰河上的砾石堆

冰塔林

冰山脚下

冰塔林

冰窟

冰河之间的砾石堆

整体感知

课文可分为几部分?用自己的话概括每部分的主要内容。

第一部分

(第1、2段)

第二部分

(第3—11段)

第三部分

(第12—15段)

写初见各拉丹冬的景象。

详写第一天在各拉丹冬不同地点所见的景象及感受。

略写第二天再次进入冰塔林的经过。

整体感知

所见所感

细读课文,将课文大致梳理出作者的

“景物特征”

“身体状况”

“内心感受”

思考这三部分的关系

景物特征

身体状况

内心感受

初见各拉丹冬

(远观)

详写各拉丹冬

(四顾)

详写各拉丹冬

(近看)

详写各拉丹冬

(细看)

再入冰塔林

(半卧细察)

纵向比照

整体感知

所见所感

高峻、雄壮、

变化莫测

尚属正常

感叹雪山的雄伟神迷之感

辽阔、浩茫、奇美

高原反应,发烧疼痛

担心影响心态,

感叹自然的伟大

图案多样

摔伤,恶心,

呼吸困难

赞美自然,

凄凉、无奈

晶莹闪耀,形态多样

“我要死了”

感到温暖,思绪飞扬,被自然震撼

“冰面疏松”

“流水漫溢”

“似乎已经衰竭”

想象长江的故事

细腻、灵动

越来越糟糕

细致、富有诗意

精读细研

1.在藏北高原大山脚下仰望各拉丹冬雪峰,作者看到了怎样的景象?

各拉丹冬

阴阳二坡

西北阴坡

尽是冰雪,景色单调

东南阳坡

好看

阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黧黑的骨骼,有如刀削一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。

此句运用比喻和拟人的修辞手法,生动形象地写出了各拉丹冬雪山棱角多、层次分明,富有雕塑感的特点。

研读第①②段

2.作者为何要提到风行一时的“长江考察热”?

赞美了探索长江源头的探险者,既侧面表现各拉丹冬自然环境的险恶,也暗示了下文作者和摄制组将遭遇严峻的考验。

精读细研

研读第①②段

精读细研

研读第①②段

季节上的隆冬将尽,但严寒还将在此驻防三两个月。远不是秋高气爽时节的明媚,这一个风云变幻的季节里,气势磅礴的密云来去匆匆,形如金字塔的各拉丹冬主峰难得在云遮雾障中一现尊容。

3.读课文,说说考察的环境是怎样的。请找出相应的描写。

准确生动地刻画出了各拉丹冬严寒气候停留的时间之久、天气的变化无常,表现了气候之恶劣,为下文描写作者爬各拉丹冬山的艰难埋下伏笔。

游记中,写景和叙事同步展开,一切的景,因有了人的参与,才称其为“景”。一个优秀的作家在写游记的时候,一定不会忘了自己,他定会动用多种感官体验、多种表达方式来抒写个人化的旅游体验。所以,我们读游记,要关注的不仅是景,还有人—人的经历,人的感受,人的思考,这些才是游记的灵魂。

精读细研

研读第二部分

讲述经历

到草坝子上安营扎寨之后,我的各种倒霉迹象接踵而至:手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。更糟糕的是,我在冰河上拍照的时候,不小心脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。

精读细研

研读第二部分

讲述经历

娇贵而无用的尾椎骨已经折断,连带腰椎也错了位。后来,因为高海拔,头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难—典型的缺氧反应袭来,外加新伤剧痛,索性哪儿都不去了,一个人蜷卧在最近的这座冰山脚下。第二天,我仍随大部队进入冰塔林。在滑极了的冰河上一点点挪动,时而也需爬行,

精读细研

研读第二部分

讲述经历

在有坡度的地方,就翻身滚将起来,终于过了冰河,我便半卧在砾石堆上仔细寻找起来,看有没有贝壳、植物之类化石,或者古人类生活过的痕迹,可是很遗憾,没有。而我似乎已经衰竭,心想碰巧哪一口气上不来,就长眠于此吧。后来,见我再也没有力气返回了,杰巴他们开着车过来,接我过这一段冰河。我不甘心在车里闷坐,又挣扎着去了那座冰河中间的砾石堆。

精读细研

研读第二部分

精读细研

研读第二部分

我在各拉丹冬都有哪些“倒霉”的事情发生?

①手背生起了冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动;

②连夜高烧,不思饮食;

③摔倒在冰河上,致使尾椎骨折断,第八节腰椎错位;

④出现头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难等高原缺氧反应。

文中多次写到作者的身体状况,这些内容有什么作用?

作者反复叙写自己在各拉丹冬糟糕的身体状况,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的艰险,体现了作者坚强不屈、敢于探索、不怕牺牲的精神。

品读5、6自然段:从文中找出描写各拉丹冬雪山景物的语句。作者是按照怎样的顺序来描绘的?从中感受到雪山怎样的特点?

远处全景:晶莹连绵的冰峰;平坦辽阔的冰河;远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅。

近景(沿冰河接近冰山):冰山像屏风,精雕细刻着各种图案;冰塔林由许多冰的庄园,冰的院落组成。

感受:天地间浩浩苍苍;这一派奇美令人眩晕。

精读细研

研读第二部分

品读第10、11自然段:思考作者是从什么角度描写哪些景物,抓住了景物什么特点?从中感受到了雪山怎样的特点。

精读细研

研读第二部分

角

度

特

点

触

觉

听

觉:写风

视

觉:冰体

感

受:

远比想象的要温暖

声音大(呼啸);不停息(川流不息);威力大(扫荡)

漂亮千姿百态(挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩);熠熠烁烁,光彩夺目;裂纹纵横、皱褶环绕

是琼瑶仙境;这波纹是否就是年轮?

5、6段和10、11段,作者分两次集中描写雪山,这两次描写有什么不同?为什么在写第二次之前,还要写第一次来观看雪山的感受?

精读细研

研读第二部分

两次写观赏雪山的感受,表现了作者对雪山认识逐渐加深,对雪山的情感步步增强。也在读者心中留下深刻印象。

5、6段是从低处观赏描写,10、11段是从高处观赏描写,这样从不同角度展现了各拉丹冬雪山神韵。

根据第二部分的内容,完成下面的表格。

所至

所见

所感

砾石堆上

接近冰山

爬过冰洞

置身冰窟

晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河、

浩浩苍苍的冰天雪地

屏风一般、各种图案

许多冰的庄园冰的院落

纷纷扬扬的雪粒、千姿百态的冰体、

太阳下的冰世界、冰山上纵横的裂纹

感叹造物主无所不能的创造力

图案形状难以名状

自成一番天地

感慨自然永恒的存在和漫长的变化

精读细研

研读第二部分

精读细研

研读第二部分

各拉丹东为唐古拉山脉最高的一组雪山群,藏语意为“高高尖尖之山峰”,主峰海拔6621米,是长江的源头。各拉丹东地质构造复杂,冰川活动频繁,地形条件恶劣。抬望眼去,气势磅礴的密云来去匆匆形如白色金字塔的各拉丹东主峰在云遮雾障中,静静地伫立在浩浩苍苍的天地之间。

[欣赏美景]

各拉丹冬主峰

这是长江奇观之一。冰塔林是大自然慢慢精雕细刻的作品。冰川各部分因运动速度或者温度不同导致冰体密度不同,在冰川表面造成一些裂缝和裂隙,这些纵横相间的裂隙将冰川分割成一个个冰块,在特定的气候条件下(如风、太阳辐射等),裂缝处冰层融化较快,慢慢形成一个个耸立的冰塔。看上去,有晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河、屏风般的冰山、巨大的冰谷、狭小的冰洞,还有许多冰的庄园和冰的院落这一切构成了自成天地的冰塔林。

[欣赏美景]

冰

塔

林

精读细研

研读第二部分

看上去就像琼瑶仙境,阳光照耀下,静穆而晶莹,自然力把冰体雕刻成了最漂亮的这番模样。看,挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁。

[欣赏美景]

冰

窟

精读细研

研读第二部分

精读细研

研读第二部分

找出文章中描写冰山和冰塔林的句子,并分别说说它们有什么特点。

冰山:这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。图案形态随意性很强,难说像什么。——形态各异,美如图案

冰塔林:①冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。——静穆的晶莹和洁白,形状各异。

②那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。——景象美丽

③小小的我便蜷卧在这巨人之发下。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁,光彩夺目。——光彩夺目

精读细研

研读第三部分

重点描写了风声和坚冰之下的流水。

感悟:一刻不停,开始演绎长江的故事。

品读第12-14自然段:这几段描写的重点是什么,作者从中感悟到了什么?

精读细研

研读第三部分

详写

第一天在不同地点所见的景象及感受。

略写

第二天再次进入冰塔林的经过。

作者两次进入冰塔林,第一天的行程和第二天的行程在写法上有什么不同呢?

品味语言

此刻倒霉迹象接踵而至,频频小震酝酿着某一两次大地震:手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食,……活动时只能以极轻极慢动作进行,犹如霹雳舞的“太空步”。

运用比喻的修辞手法,用幽默风趣的笔调把活动时缓慢的动作比作霹雳舞的“太空步”,生动形象地表现了高原反应带给作者的痛苦。

品味语言

杰巴、安托、开大车的大胡子师傅,头戴狐皮帽,身裹羊皮袍,肩扛比人身还长的大冰凌,蠕动在巨大的冰谷里,一列小小身影。远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。

“蠕动”一词传神地写出了人在冰谷里行走时身影的渺小,侧面表现了冰谷的宽阔巨大。

“统领”一词赋予各拉丹东人以人的情态,突出表现了各拉丹东在冰雪世界中的统领姿态。

“劲旅”一词写出了被冰雪覆盖着的山脉的威武挺拔。

品味语言

1.这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?

“眩晕”原指感觉到本身或周围的东西旋转,这里指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接;“卖弄”原指有意显示、炫耀,这里贬义词褒用,指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。这两个词生动形象地表现了作者面对冰峰、冰河、冰谷等景色时的震撼,以及基于人与自然的对比而产生的对自然的敬畏。

品味语言

这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。

运用比喻和拟人的修辞方法,把冰山比作屏风,“精雕细刻”赋予了风以人的动作,生动形象地写出了冰山被风长期吹刮而形成的图案之丰富的特征。

品味语言

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

运用景物描写,交代了这里天气变幻莫测,气候恶劣的情形,突出了探险队员坚强的意志和无私奉献的精神。

品味语言

是琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白。永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。

运用比喻、拟人的修辞方法,把这处处是冰、处处洁白的地方比作“琼瑶仙境”,生动地表现了此地的唯美纯洁,表达了作者对这里的喜爱和赞美之情。

“切割”“雕凿”:拟人化的写法,尽显阳光和朔风的威力巨大、动作精巧,这样导致“冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样”。

品味语言

冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

语言简洁准确,形象性强。运用短句,富有节奏感,具有音律之美,读起来朗朗上口,表现出冰体形状之多,令人目不暇接,表现了作者对大自然改变冰体形态的惊讶、赞美之情。

“流苏……像长发……”运用了比喻的修辞手法,写出了冰窟中形状的怪异、美丽,流露出作者的喜爱之情。

品味语言

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

表达了作者对冰山秀丽奇特的形态的喜爱之情和对大自然鬼斧神工的赞叹。

品味语言

过午的太阳强烈,冰面疏松多了,有流水漫溢出来。此刻除了风声,还有一种声音轻易便可辨别出来。那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始演绎长江的故事

各拉丹东山峰冰雪融化成的水,源远流长,最终汇成了奔腾不息的万里长江,孕育了中华民族,哺育了中华儿女,表达了作者对各拉丹东的赞叹和敬佩之情。

在长江源头各拉丹冬

所至:山脚下、草坝子上、接近冰山和冰塔林、置身冰窟、再入冰河

原始的美

苦痛的美

永恒的美

所见:高峻、雄壮、变幻莫测、图案多样、晶莹闪耀、冰面疏松、流水漫溢

所感:身体疼痛、感叹自然

天地大美

人在其中

板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读