第14课《应有格物致知精神》课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课《应有格物致知精神》课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-01 18:53:43 | ||

图片预览

文档简介

1. 四川省的一名女高中生今年以比较高的分数考入了中国科技大学物理专业。入学后,她的高超的计算能力受到了老师和同学们的交口称赞。可是,她做实验的能力非常差,一连三周下来,她竟未能完整地做好一个实验,这又使她的老师大为恼火。这是一个典型的高分低能的例子,造成这个女大学生高分低能的原因是什么呢?

2.古时人们总以为天圆地方,麦哲伦的环球航行证实了地球是圆的,可见对地球形状的正确认识是通过麦哲伦的这次实践之旅。

3.我国的印刷术最初使用的是雕版印刷,后经毕昇一次次实验才发明了活字印刷,可见是不断地实践提升了认识。确实,要真正了解一个事物,最好的办法就是去试验、去探究。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”说的就是这个道理。

导入新课

耳闻之不如目见之,目见之不如足践之。——刘向

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 ——陆游

不入虎穴,焉得虎子。 ——《后汉书》

其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

——鲁迅

一切推理都必须从观察与实验中来。 ——伽利略

除了实验之外,没有别的办法可以识别错误。

——狄德罗

导入新课

有人说中国的孩子“高分低能”“会读书不会研究”缺乏创新精神和实践动手能力。问题出在哪里呢?丁肇中教授的文章会给我们极大的启发。

应有格物致知精神

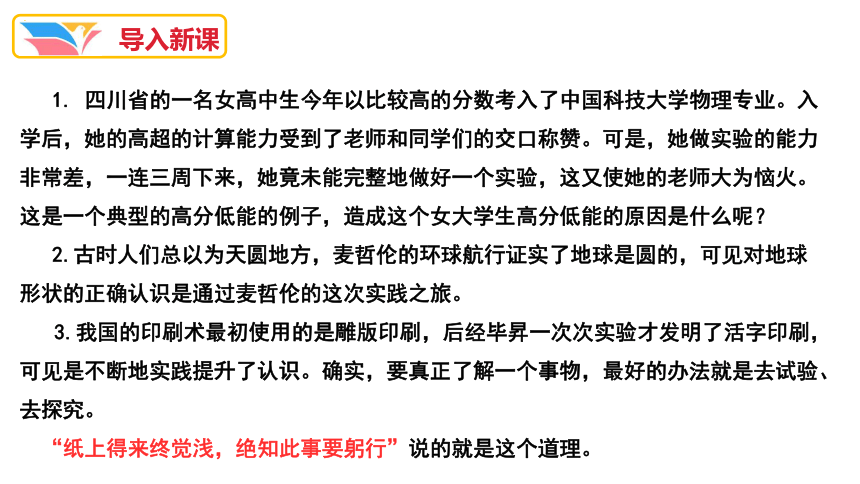

丁肇中,1936年生,祖籍山东日照,美籍华裔物理学家,中国科技大学名誉教授,1962年获物理学博士学位。1974年在实验中发现了一种新粒子并用英文字母“J”命名该粒子,因此获1976年诺贝尔物理学奖。 丁肇中热心培养中国高能物理学人才,经常选拔中国青年科学工作者去他所领导的小组工作。

作者简介

本文选自《瞭望》1991年第44期。有改动。这是作者1991年10月在北京人民大会堂举行的“情系中华”大会上发表的演讲。受传统教育的影响,我国基础教育过于注重基础知识和基本技能的训练,而忽视对学生创新精神和实践能力的培养,这就致使学生不能适应时代的发展,因而影响到了民族的振兴和国家的前途。鉴于此,作者根据现代学术的发展和个人的经验,联系传统文化和我国的现状,向我们提出了忠告:应有格物致知精神。

背景介绍

“格物致知”是古代认识论的重要命题,语出《礼记·大学》:“致知在格物,物格而后知至。”“格物”就是探察物体,“致知”就是获得知识。前者是后者的手段,后者是前者的目的。“格物致知”的意思是通过实验探察物体,从而获得知识。标题表明了本文的中心论点。

文题解读

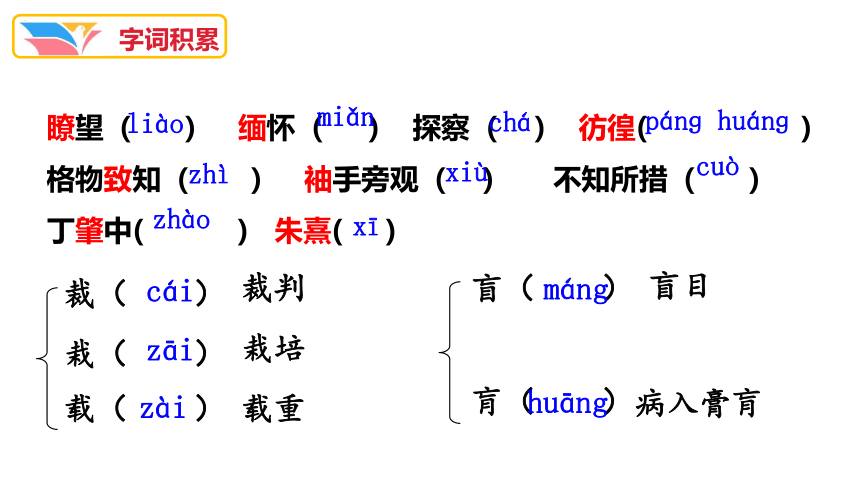

瞭望( ) 缅怀( ) 探察( ) 彷徨( )

格物致知( ) 袖手旁观( ) 不知所措( )

丁肇中( ) 朱熹( )

zhào

xī

zhì

xiù

chá

cuò

pánɡ huánɡ

liào

miǎn

字词积累

栽( )

载( )

裁( )

裁判

栽培

载重

cái

zāi

zài

肓( )

盲( )

盲目

病入膏肓

máng

huāng

( )埋没

埋

( )埋怨

mái

mán

字词积累

( ) 应变

应

( ) 应该

yìng

yīng

( )埋没

量

( )埋怨

liáng

liàng

( )应当

当

( )适当

dāng

dàng

字词积累

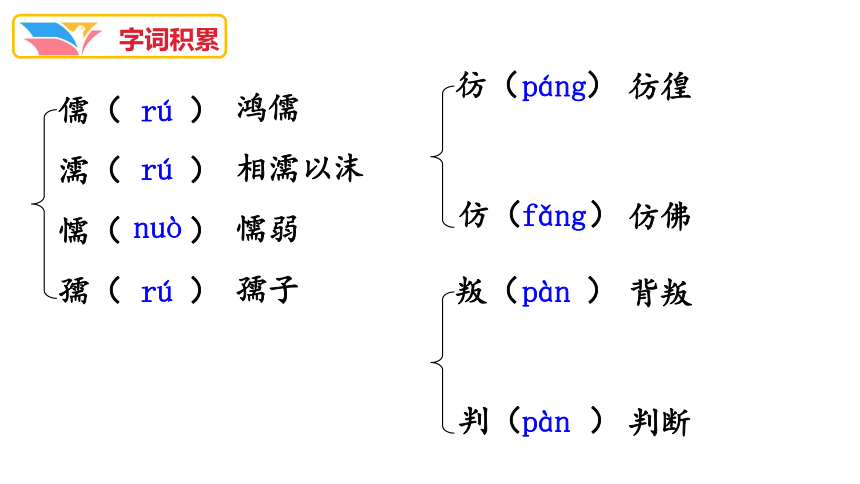

濡( )

懦( )

儒( )

孺( )

鸿儒

相濡以沫

懦弱

孺子

rú

rú

nuò

rú

彷( )

仿( )

仿佛

彷徨

páng

fǎng

叛( )

判( )

判断

背叛

pàn

pàn

瞭望:登高远望或特指从高处或远处监视敌情。

缅怀:怀念或追想(已往的人或事,含崇敬意)。

彷徨:走来走去,,不知该往何处去,犹豫不决。

修身:指努力提高自己的品德修养。

清谈:本指魏晋间一些士大夫不务实际,空谈哲理。后世泛指一般不切实际的谈论。

字词积累

正心:即心要端正。

齐家:即把自己的家族整顿好。

袖手旁观:比喻置身事外,既不过问,也不协助别人。

一帆风顺:比喻非常顺利,毫无挫折。

格物致知:推究事物的原理法则而总结为理性知识。

不知所措:不知道怎么办才好。形容处境为难或心神慌乱。

字词积累

2.本文的论点是什么?

应有格物致知精神。(课题即是论点)

3.文章结尾作者提出怎样的希望(结论)?

1.课文论述的话题是什么??

谈谈中国学生应该怎样学习自然科学。

整体感知

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

整体感知

按照“提出问题——分析问题——解决问题”的论证结构,划分文章的段落层次,理清论证思路。

分析问题

解决问题

得出结论

必须重视格物致知精神

(13)

提出论题

首先,指出传统教育的弊端。

然后,分析科学上的实验精神的重要性。

接着,指出当今的中国学生依然轻视实验精神。

(1---2)

中国学生应该怎样学习自然科学。

论点:应有格物致知精神

精读细研

1.第1段写了哪些内容?有什么作用?

第1段是此次演讲的开场白,作者首先表达了对被授予特别荣誉奖的感谢,说明了自己写《怀念》这篇文章的初衷,并由此引出演讲的主题——学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。

研读第一部分(1—2)

2.“格物致知”一词出自《大学》,其含义是什么?

《大学》里“格物致知”的含义是:从探察物体而得到知识。也就是通过实验得到知识。

精读细研

研读第二部分(3—12)

1.传统的中国教育,并不重视真正的格物和致知,这是为什么呢?

可能是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。埋没了真正的真正的“格物致知”的意义。

2.《大学》中“格物致知”的目的是什么? 这个目的与丁教授讲的格物致知的目的一样么?

①《大学》本身就说,格物致知的目的,是使人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国的田地,从而追求儒家的最高理想——平天下。

②不一样。丁教授讲的目的是通过实验得到新知识(培养实验精神)

精读细研

研读第二部分(3—12)

3.作者举了王阳明的例子。我们探讨一下:王阳明“格”竹子失败证明了什么?

王阳明的“格物”实际上是“格己”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界。

证明实验的过程不是消极的观察而是积极的探测,也证明了中国古代的传统教育没有真正理解格物致知的含义。

4.第⑧段作者举研究竹子的例子有什么作用?

与上文第④段王阳明“格”竹失败的事例形成对比,论证了“实验的过程是积极的探测”这一观点。

伽利略在意大利比萨斜塔上同时抛下两个材料桢,生量不同的铁球,证明了不同重量的物体在空气中自由降落时以同样的速度落地。

精读细研

研读第二部分(3—12)

5.作者主要是从哪几个方面来论述格物致知精神在科学上的重要性的?

①科学发展史告诉我们:新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的

②实验的过程:不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测;不是毫无选择的测量,它需要有小心具体的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标。

③中国学生现状:中国学生大部偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

精读细研

6.作者列举了什么例子从反面论证实验精神在科学上的重要性?

因为这个文化背景,中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己做主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的唯一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。

研读第二部分(3—12)

7.演讲者在演讲过程中举自己的亲身经验为证,有什么好处?

二来演讲者作为一位德高望重的科学家,自己求学时代的经历对于广大青年学子来说,本身就具有很大的示范和参考意义。

一来这并不是一篇严格意义上的议论文,而是一篇演讲,演讲注重沟通、交流,用自己的经历“现身说法”,真实而亲切,有助于拉近与听众的距离,取得更好的演讲效果;

精读细研

研读第二部分(3—12)

精读细研

研读第三部分(13)

1.为什么说当今社会需要真正的格物致知的精神?

真正的格物致知精神,不但研究学术不可缺少,而且对应付今天的世界环境也是不可少的。

2.作者认为今天的教育应当怎样发扬真正的格物致知精神?

在今天一般的教育里,我们需要培养实验的精神,就是说,不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。

精读细研

3.“格物致知”真正的意义是什么?

第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;

第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。

4.再读第三部分,说说作者在结尾表达了什么希望?

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

精读细研

研读第三部分(13)

5.为什么要提倡“格物致知”的精神?

第一,这是由中国传统教育导致的中国学生的弱点决定的。

第二,这是科学发展的历史和实验过程证明了的。

第三,这是应付今天的世界环境必不可少的。

6.从现代观念看,真正的“格物致知”是什么?

通过实地实验得到知识,是有计划、有目的地积极探测客观世界。

7.作者认为我们应该怎样培养真正的格物致知精神?

①在今天一般的教育里,我们需要培养实验的精神。就是说,不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上。

②我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。

③应克服只空想、只动脑而不动手的学习习惯,培养动手能力和实际操作能力;

④克服想当然的毛病,培养“知其然更要知其所以然”的探究精神,学会在观察、实验的过程中获得知识。

精读细研

研读第三部分(13)

论证方法

第2段引用《大学》,指出“格物致知”的基本意思,第3段引用《大学》介绍“格物致知”的目的,解释“格物致知”真意被埋没的原因。

道理论证

(1)借王阳明“格”竹苦思头痛的失败的事例,论述传统儒家对实验的态度是把探察外界误认为探讨自己,有力地证明了“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。

(2)借通过实验了解竹子性质的事例,证明了“实验过程不是消极的观察,而是积极的,有计划的”。

举例论证

(3)借中国学生成绩好而面临研究工作却束手无策的事例,论述了“中国学生偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象思维而不愿动手”,从而反面论证了实验精神的重要性。

(4)借作者的亲身经验论述了以埋头苦读应付一切的做法对于实际的需要毫无帮助。

王阳明“格”竹子的失败事例,与通过科学实验了解竹子性质的事例进行对比,突出新知识的获得只能通过实地实验。

对比论证

论证方法

道理论证与举例论证相结合的好处

为了说明传统的中国教育并不重视真正的格物致知,作者运用道理论证,引用了《大学》中的话,增强了说服力;为了证明实验精神的重要性,作者运用举例论证,举了自己初到美国学物理不知所措的经历。这两种论证方法相结合,使得文章深入浅出,通俗易懂。

这篇演讲是如何层层推进、思路清晰地阐述观点的?

最后,他又从学术研究话题,扩大到如何应对当下的世界环境,提升了演讲的现实意义。

首先提出演讲的主题——学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。

然后从中国传统教育引出“格物致知”,并与现代学术关联起来。

接着将目光放到中国学生身上,并以自己在国内和国外的求学科研经历,特别是受挫的经历,告诫大家要改正传统教育偏理论轻实验的缺点。

层层推进

思路清晰

论证思路

1.“一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力”中的“眼光”“勇气”“毅力”三个词语能否调换位置?为什么?

不能。一个成功的实验,首先要有眼光,能选择正确的目标;选择目标后,要想使实验取得成功,必须有勇气,同时要有持之以恒的毅力。这三个词语按逻辑顺序排列的,所以不能调换。

品析语言

2.第11段中“大都”“往往”“常常”这几个词能否删掉?为什么?

不能。这几个词是指在一般情况下,不包括特殊情况,体现了语言的准确严谨性。“大都”指大部分,强调了中国学生轻视实验、不愿动手是普遍存在的现象;“往往”“都得近一百分”突出了中国学生考试成绩好;“常常”“不知所措”突出了中国学生在研究工作中的能力低,从反面论证了实验精神的重要性。

品析语言

2.古时人们总以为天圆地方,麦哲伦的环球航行证实了地球是圆的,可见对地球形状的正确认识是通过麦哲伦的这次实践之旅。

3.我国的印刷术最初使用的是雕版印刷,后经毕昇一次次实验才发明了活字印刷,可见是不断地实践提升了认识。确实,要真正了解一个事物,最好的办法就是去试验、去探究。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”说的就是这个道理。

导入新课

耳闻之不如目见之,目见之不如足践之。——刘向

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 ——陆游

不入虎穴,焉得虎子。 ——《后汉书》

其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

——鲁迅

一切推理都必须从观察与实验中来。 ——伽利略

除了实验之外,没有别的办法可以识别错误。

——狄德罗

导入新课

有人说中国的孩子“高分低能”“会读书不会研究”缺乏创新精神和实践动手能力。问题出在哪里呢?丁肇中教授的文章会给我们极大的启发。

应有格物致知精神

丁肇中,1936年生,祖籍山东日照,美籍华裔物理学家,中国科技大学名誉教授,1962年获物理学博士学位。1974年在实验中发现了一种新粒子并用英文字母“J”命名该粒子,因此获1976年诺贝尔物理学奖。 丁肇中热心培养中国高能物理学人才,经常选拔中国青年科学工作者去他所领导的小组工作。

作者简介

本文选自《瞭望》1991年第44期。有改动。这是作者1991年10月在北京人民大会堂举行的“情系中华”大会上发表的演讲。受传统教育的影响,我国基础教育过于注重基础知识和基本技能的训练,而忽视对学生创新精神和实践能力的培养,这就致使学生不能适应时代的发展,因而影响到了民族的振兴和国家的前途。鉴于此,作者根据现代学术的发展和个人的经验,联系传统文化和我国的现状,向我们提出了忠告:应有格物致知精神。

背景介绍

“格物致知”是古代认识论的重要命题,语出《礼记·大学》:“致知在格物,物格而后知至。”“格物”就是探察物体,“致知”就是获得知识。前者是后者的手段,后者是前者的目的。“格物致知”的意思是通过实验探察物体,从而获得知识。标题表明了本文的中心论点。

文题解读

瞭望( ) 缅怀( ) 探察( ) 彷徨( )

格物致知( ) 袖手旁观( ) 不知所措( )

丁肇中( ) 朱熹( )

zhào

xī

zhì

xiù

chá

cuò

pánɡ huánɡ

liào

miǎn

字词积累

栽( )

载( )

裁( )

裁判

栽培

载重

cái

zāi

zài

肓( )

盲( )

盲目

病入膏肓

máng

huāng

( )埋没

埋

( )埋怨

mái

mán

字词积累

( ) 应变

应

( ) 应该

yìng

yīng

( )埋没

量

( )埋怨

liáng

liàng

( )应当

当

( )适当

dāng

dàng

字词积累

濡( )

懦( )

儒( )

孺( )

鸿儒

相濡以沫

懦弱

孺子

rú

rú

nuò

rú

彷( )

仿( )

仿佛

彷徨

páng

fǎng

叛( )

判( )

判断

背叛

pàn

pàn

瞭望:登高远望或特指从高处或远处监视敌情。

缅怀:怀念或追想(已往的人或事,含崇敬意)。

彷徨:走来走去,,不知该往何处去,犹豫不决。

修身:指努力提高自己的品德修养。

清谈:本指魏晋间一些士大夫不务实际,空谈哲理。后世泛指一般不切实际的谈论。

字词积累

正心:即心要端正。

齐家:即把自己的家族整顿好。

袖手旁观:比喻置身事外,既不过问,也不协助别人。

一帆风顺:比喻非常顺利,毫无挫折。

格物致知:推究事物的原理法则而总结为理性知识。

不知所措:不知道怎么办才好。形容处境为难或心神慌乱。

字词积累

2.本文的论点是什么?

应有格物致知精神。(课题即是论点)

3.文章结尾作者提出怎样的希望(结论)?

1.课文论述的话题是什么??

谈谈中国学生应该怎样学习自然科学。

整体感知

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

整体感知

按照“提出问题——分析问题——解决问题”的论证结构,划分文章的段落层次,理清论证思路。

分析问题

解决问题

得出结论

必须重视格物致知精神

(13)

提出论题

首先,指出传统教育的弊端。

然后,分析科学上的实验精神的重要性。

接着,指出当今的中国学生依然轻视实验精神。

(1---2)

中国学生应该怎样学习自然科学。

论点:应有格物致知精神

精读细研

1.第1段写了哪些内容?有什么作用?

第1段是此次演讲的开场白,作者首先表达了对被授予特别荣誉奖的感谢,说明了自己写《怀念》这篇文章的初衷,并由此引出演讲的主题——学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。

研读第一部分(1—2)

2.“格物致知”一词出自《大学》,其含义是什么?

《大学》里“格物致知”的含义是:从探察物体而得到知识。也就是通过实验得到知识。

精读细研

研读第二部分(3—12)

1.传统的中国教育,并不重视真正的格物和致知,这是为什么呢?

可能是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。埋没了真正的真正的“格物致知”的意义。

2.《大学》中“格物致知”的目的是什么? 这个目的与丁教授讲的格物致知的目的一样么?

①《大学》本身就说,格物致知的目的,是使人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国的田地,从而追求儒家的最高理想——平天下。

②不一样。丁教授讲的目的是通过实验得到新知识(培养实验精神)

精读细研

研读第二部分(3—12)

3.作者举了王阳明的例子。我们探讨一下:王阳明“格”竹子失败证明了什么?

王阳明的“格物”实际上是“格己”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界。

证明实验的过程不是消极的观察而是积极的探测,也证明了中国古代的传统教育没有真正理解格物致知的含义。

4.第⑧段作者举研究竹子的例子有什么作用?

与上文第④段王阳明“格”竹失败的事例形成对比,论证了“实验的过程是积极的探测”这一观点。

伽利略在意大利比萨斜塔上同时抛下两个材料桢,生量不同的铁球,证明了不同重量的物体在空气中自由降落时以同样的速度落地。

精读细研

研读第二部分(3—12)

5.作者主要是从哪几个方面来论述格物致知精神在科学上的重要性的?

①科学发展史告诉我们:新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的

②实验的过程:不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测;不是毫无选择的测量,它需要有小心具体的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标。

③中国学生现状:中国学生大部偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

精读细研

6.作者列举了什么例子从反面论证实验精神在科学上的重要性?

因为这个文化背景,中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己做主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的唯一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。

研读第二部分(3—12)

7.演讲者在演讲过程中举自己的亲身经验为证,有什么好处?

二来演讲者作为一位德高望重的科学家,自己求学时代的经历对于广大青年学子来说,本身就具有很大的示范和参考意义。

一来这并不是一篇严格意义上的议论文,而是一篇演讲,演讲注重沟通、交流,用自己的经历“现身说法”,真实而亲切,有助于拉近与听众的距离,取得更好的演讲效果;

精读细研

研读第二部分(3—12)

精读细研

研读第三部分(13)

1.为什么说当今社会需要真正的格物致知的精神?

真正的格物致知精神,不但研究学术不可缺少,而且对应付今天的世界环境也是不可少的。

2.作者认为今天的教育应当怎样发扬真正的格物致知精神?

在今天一般的教育里,我们需要培养实验的精神,就是说,不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。

精读细研

3.“格物致知”真正的意义是什么?

第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;

第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。

4.再读第三部分,说说作者在结尾表达了什么希望?

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

精读细研

研读第三部分(13)

5.为什么要提倡“格物致知”的精神?

第一,这是由中国传统教育导致的中国学生的弱点决定的。

第二,这是科学发展的历史和实验过程证明了的。

第三,这是应付今天的世界环境必不可少的。

6.从现代观念看,真正的“格物致知”是什么?

通过实地实验得到知识,是有计划、有目的地积极探测客观世界。

7.作者认为我们应该怎样培养真正的格物致知精神?

①在今天一般的教育里,我们需要培养实验的精神。就是说,不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上。

②我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。

③应克服只空想、只动脑而不动手的学习习惯,培养动手能力和实际操作能力;

④克服想当然的毛病,培养“知其然更要知其所以然”的探究精神,学会在观察、实验的过程中获得知识。

精读细研

研读第三部分(13)

论证方法

第2段引用《大学》,指出“格物致知”的基本意思,第3段引用《大学》介绍“格物致知”的目的,解释“格物致知”真意被埋没的原因。

道理论证

(1)借王阳明“格”竹苦思头痛的失败的事例,论述传统儒家对实验的态度是把探察外界误认为探讨自己,有力地证明了“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”。

(2)借通过实验了解竹子性质的事例,证明了“实验过程不是消极的观察,而是积极的,有计划的”。

举例论证

(3)借中国学生成绩好而面临研究工作却束手无策的事例,论述了“中国学生偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象思维而不愿动手”,从而反面论证了实验精神的重要性。

(4)借作者的亲身经验论述了以埋头苦读应付一切的做法对于实际的需要毫无帮助。

王阳明“格”竹子的失败事例,与通过科学实验了解竹子性质的事例进行对比,突出新知识的获得只能通过实地实验。

对比论证

论证方法

道理论证与举例论证相结合的好处

为了说明传统的中国教育并不重视真正的格物致知,作者运用道理论证,引用了《大学》中的话,增强了说服力;为了证明实验精神的重要性,作者运用举例论证,举了自己初到美国学物理不知所措的经历。这两种论证方法相结合,使得文章深入浅出,通俗易懂。

这篇演讲是如何层层推进、思路清晰地阐述观点的?

最后,他又从学术研究话题,扩大到如何应对当下的世界环境,提升了演讲的现实意义。

首先提出演讲的主题——学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。

然后从中国传统教育引出“格物致知”,并与现代学术关联起来。

接着将目光放到中国学生身上,并以自己在国内和国外的求学科研经历,特别是受挫的经历,告诫大家要改正传统教育偏理论轻实验的缺点。

层层推进

思路清晰

论证思路

1.“一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力”中的“眼光”“勇气”“毅力”三个词语能否调换位置?为什么?

不能。一个成功的实验,首先要有眼光,能选择正确的目标;选择目标后,要想使实验取得成功,必须有勇气,同时要有持之以恒的毅力。这三个词语按逻辑顺序排列的,所以不能调换。

品析语言

2.第11段中“大都”“往往”“常常”这几个词能否删掉?为什么?

不能。这几个词是指在一般情况下,不包括特殊情况,体现了语言的准确严谨性。“大都”指大部分,强调了中国学生轻视实验、不愿动手是普遍存在的现象;“往往”“都得近一百分”突出了中国学生考试成绩好;“常常”“不知所措”突出了中国学生在研究工作中的能力低,从反面论证了实验精神的重要性。

品析语言

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读