20.曹刿论战讲练课件——河南省2020-2021学年九年级下册语文部编版(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 20.曹刿论战讲练课件——河南省2020-2021学年九年级下册语文部编版(共28张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 700.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-02 11:28:37 | ||

图片预览

文档简介

人教版

20.曹刿论战

guì

jiàn

bǐ

fú

bó

fú

孚

靡

辙

轼

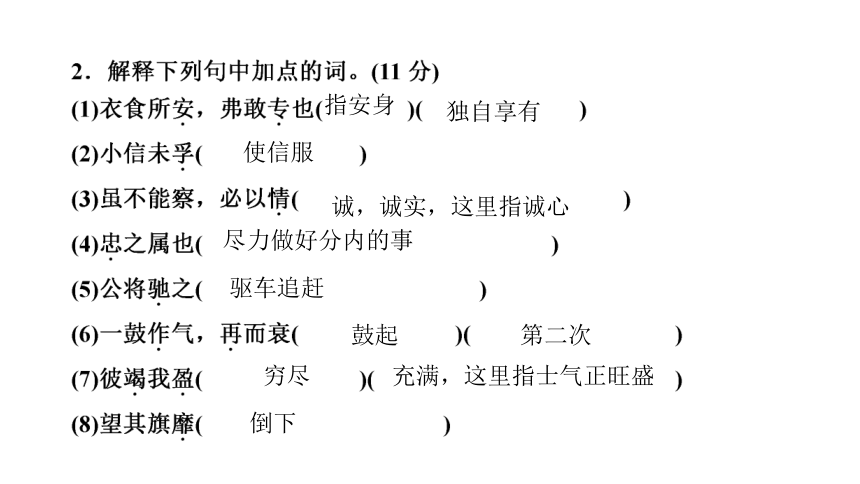

指安身

独自享有

使信服

诚,诚实,这里指诚心

尽力做好分内的事

驱车追赶

鼓起

第二次

穷尽

充满,这里指士气正旺盛

倒下

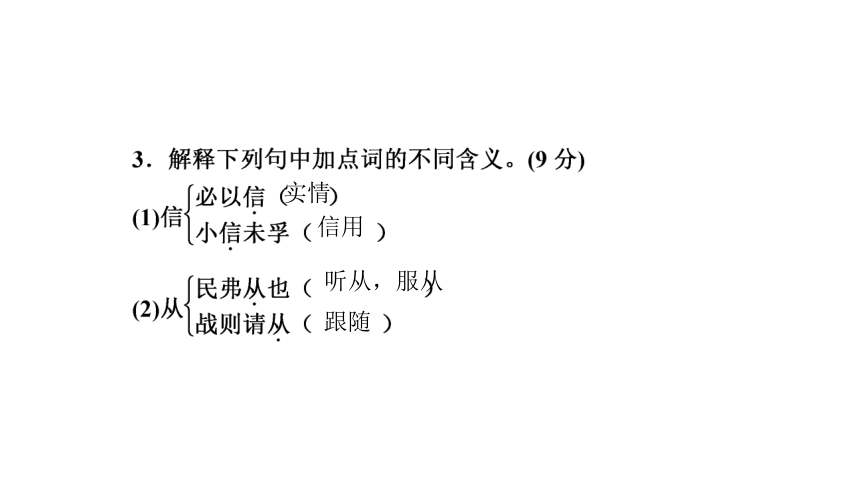

实情

信用

听从,服从

跟随

原因,缘故

因此,所以

凭,靠

把,拿

依据,按照

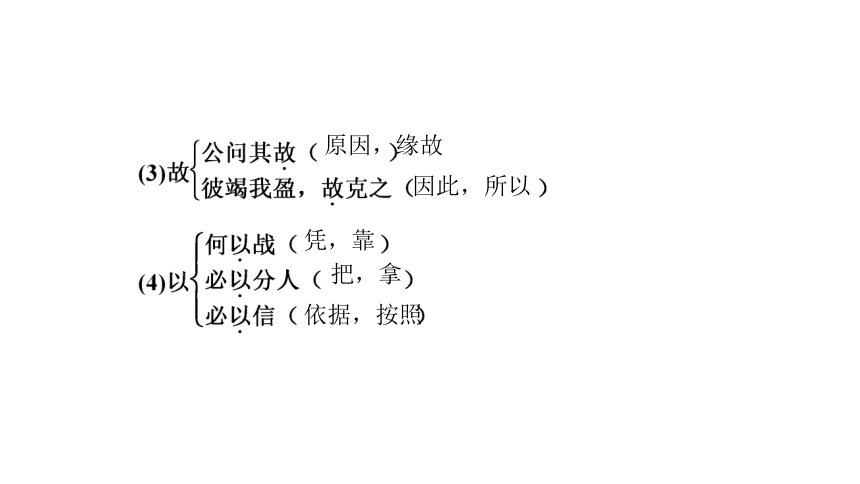

讨伐

砍伐

参与

空隙

浅陋,这里指目光短浅

卑鄙,粗俗

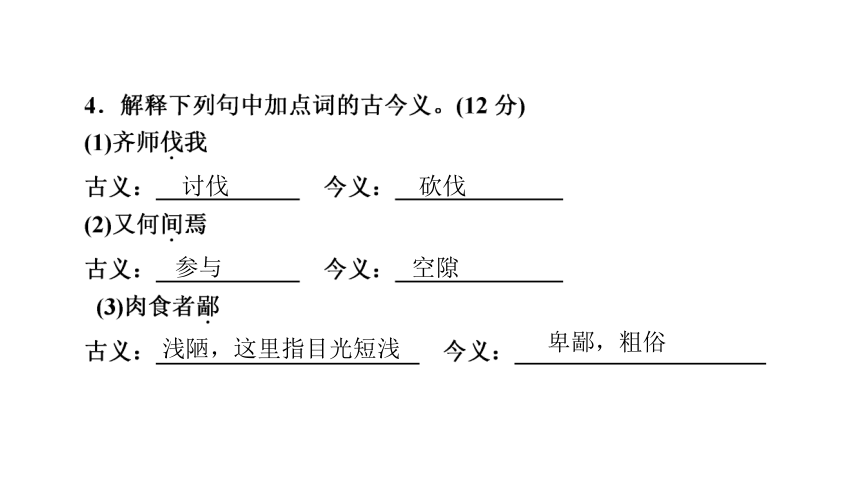

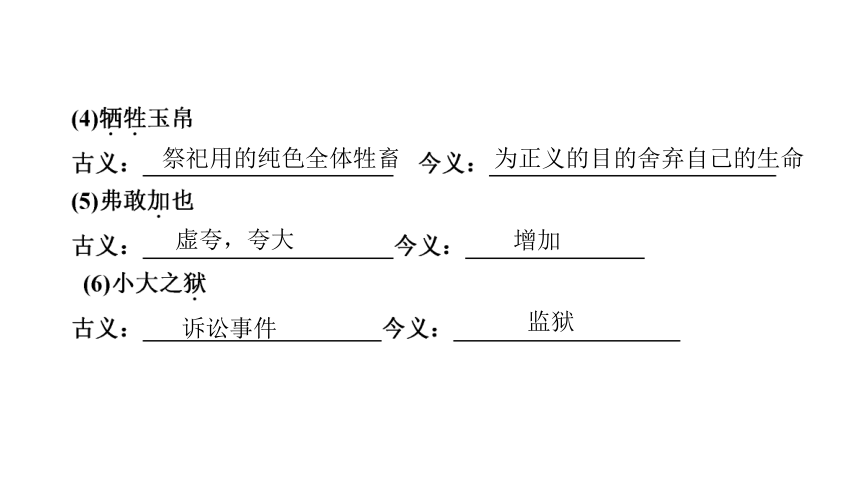

祭祀用的纯色全体牲畜

为正义的目的舍弃自己的生命

虚夸,夸大

增加

诉讼事件

监狱

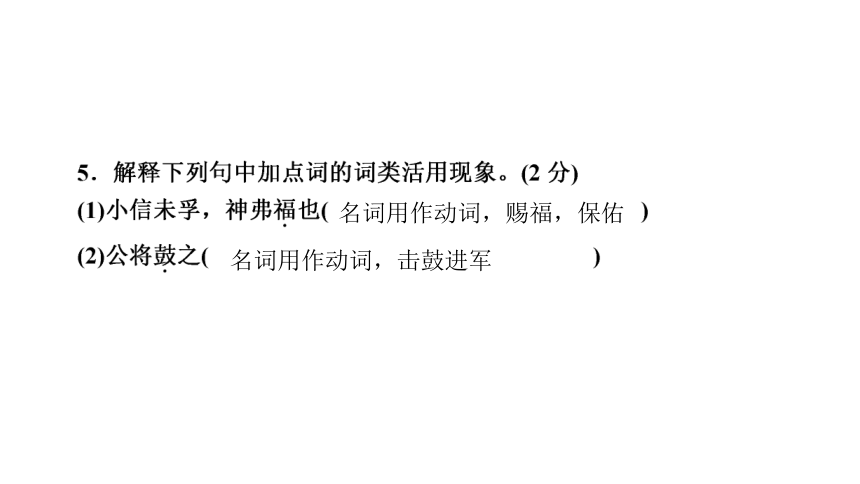

名词用作动词,赐福,保佑

名词用作动词,击鼓进军

6.翻译下列句子。 (8分)

(1)肉食者谋之,又何间焉?

当权者会谋划这件事,(你)又何必参与呢?

(2)小大之狱,虽不能察,必以情。

大大小小的诉讼事件,(我)即使不能一一明察,也一定以诚心来判断。

(3)忠之属也。可以一战。战则请从。

(这)是尽职分之类的事情。可凭借(这个条件)打一仗。如果打仗请允许我跟随。

(4)下视其辙,登轼而望之。

(曹刿)向下察看(齐军)车轮碾出的痕迹,又登上车前的横木眺望齐国军队。

7.课文名句默写。(13分)

(1)曹刿请见的原因是:_______________,____________________。

(2)鲁庄公在战前取信于民的措施是:_____________________________。

(3)曹刿在齐军三鼓之后才下令发动进攻的原因是:_________________

______________________________________________________________

(4)曹刿在追击“败绩”的齐军前所做的事情是:_____________________认为可以开始追击的理由是:___________________________________

肉食者鄙

未能远谋

小大之狱,虽不能察,必以情

一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈。

下视其辙,登轼而望之。

吾视其辙乱,望其旗靡。

阅读下面两个语段,完成1~4题。(共10分)

(一)十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:”可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(《曹刿论战》)

(二)夫战,勇气也,再而衰,三而竭。国藩于此数语,常常体念。大约用兵无他巧妙,常存有余不尽之气而已。孙仲谋之攻合肥,受创于张辽;诸葛武侯之攻陈仓,受创于郝昭,皆初气过锐,渐就衰竭之故。惟荀罃①之拔②逼阳③,气已竭而复振;陆抗之拔西陵,预料城之不能遽④下,而蓄养锐气,先备⑤外援,以待内之自毙。此善于用气者也。

(节选自曾国藩《挺经》)

【注释】①荀罃:春秋时晋国大将。②拔:攻下。③逼阳:姓,古夷族一支。④遽:迅速。⑤备:准备。

C

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

夫大国,难测也,惧有伏焉。

(齐国是)大国,很难预测(它的实情),(我)怕(他们)设有埋伏。

3.语段(一)的标题是后人另加的。后人为什么用“曹刿论战”而不用“长勺之战”作为标题?(2分)

语段(一)主要写的是曹刿对战争制胜之道的议论,表现了曹刿的“远谋”,而对长勺之战中双方的对峙交锋描述不多。

4.用兵者应该怎样利用士气取胜?请结合语段(一)(二)的内容分条概括。(4分)

①当敌人士气衰竭、我方士气高涨时要及时进攻。②要善于保存士气,不要“初气过锐”。③当士气衰竭时要设法振作士气。④当不能迅速取胜时要善于蓄养锐气。

【参考译文】(二)作战,靠的是勇气,第二次(击鼓,士兵们的勇气)就减弱了,第三次(击鼓,士兵们的勇气)就枯竭了。我对这几句话,经常思索玩味。大概用兵并无其他奥妙,经常保持锐气不可用尽就可以了。孙权攻打合肥,受挫于张辽;诸葛亮攻打陈仓,受挫于郝昭。两者失败都因起初气势太盛,渐渐就衰竭无力。只有荀罃攻克逼阳,士气衰竭而又重新振作;陆抗攻克西陵,事先预料难以迅速取胜,因而养精蓄锐,先安排好外援,等待城中敌人力尽自毙。这是善于利用士气作战的人。

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《曹刿论战》)

(二)契丹既围瀛州,直犯贝、魏,中外震骇。参知政事王钦若,江南人也,请幸金陵。陈尧叟,蜀人也,请幸成都。帝问准,准心知二人谋,乃阳若不知,曰:“谁为陛下画此策者,罪可诛也。今陛下神武,将臣协和,若大驾亲征,贼自当遁去。不然,出奇以挠其谋,坚守以老其师,劳轶之势,我得胜算矣。奈何弃庙社欲幸楚、蜀远地?所在人心崩溃,贼乘势深入,天下可复保耶?”遂请帝幸澶州。

(节选自《宋史》)

遍及,普遍

倒下

6.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。

作战,靠的是勇气。第一次击鼓能够鼓起士气,第二次(击鼓士气)就开始低落了,第三次(击鼓士气)就穷尽了。

7.长勺之战最终鲁国大胜,请结合语段(一)简要分析鲁国取胜的原因。(3分)

鲁国取胜的原因有:①鲁庄公能取信于民,得到人民的支持;②有曹刿在战场上审时度势的正确指挥。(意思对即可)

8.“夫战,勇气也。”阅读上面两个语段,简要说明曹刿和寇准分别是如何理解利用士气这一道理的。(4分)

曹刿认为,两军交战之初,士气正盛时应尽量避免和敌人交战;等敌人多次进攻无果以后,士气就会衰落。这时我军养精蓄锐,士气盛大,就可以趁机攻击敌人。寇准认为皇帝亲征能够鼓舞士气,或者是避开敌人的锋芒,打乱敌人的计划,坚守阵地消磨敌人的士气,使敌人困乏疲惫。(意思对即可)

【参考译文】(二)不久,契丹围困了瀛州,一直侵犯到贝州和魏州,朝廷内外都震惊恐慌起来。副宰相王钦若,是江南人,请求皇帝到金陵去;陈尧叟,是蜀地人,请求皇帝到成都去。皇帝问寇准,寇准心里知道这两个人的阴谋,却假装不知道,说:“谁是替陛下筹划这个计策的人?他的罪可以杀头。现在陛下是神明威武的皇帝,武将和文臣都很团结,如果您亲自领兵出征,敌人自然而然就会逃跑。不这样,(那就)出奇兵打乱敌人的计划,坚守阵地消磨敌人的士气,使敌人困乏疲惫。从疲劳和安逸的(敌我)形势来看,我们有必胜的把握。为什么要抛弃太庙太社,到楚、蜀这样边远的地方去呢?问题在于人心崩溃了,敌人乘势而入,天下还能够保住吗?”就请求皇帝到澶州去。

20.曹刿论战

guì

jiàn

bǐ

fú

bó

fú

孚

靡

辙

轼

指安身

独自享有

使信服

诚,诚实,这里指诚心

尽力做好分内的事

驱车追赶

鼓起

第二次

穷尽

充满,这里指士气正旺盛

倒下

实情

信用

听从,服从

跟随

原因,缘故

因此,所以

凭,靠

把,拿

依据,按照

讨伐

砍伐

参与

空隙

浅陋,这里指目光短浅

卑鄙,粗俗

祭祀用的纯色全体牲畜

为正义的目的舍弃自己的生命

虚夸,夸大

增加

诉讼事件

监狱

名词用作动词,赐福,保佑

名词用作动词,击鼓进军

6.翻译下列句子。 (8分)

(1)肉食者谋之,又何间焉?

当权者会谋划这件事,(你)又何必参与呢?

(2)小大之狱,虽不能察,必以情。

大大小小的诉讼事件,(我)即使不能一一明察,也一定以诚心来判断。

(3)忠之属也。可以一战。战则请从。

(这)是尽职分之类的事情。可凭借(这个条件)打一仗。如果打仗请允许我跟随。

(4)下视其辙,登轼而望之。

(曹刿)向下察看(齐军)车轮碾出的痕迹,又登上车前的横木眺望齐国军队。

7.课文名句默写。(13分)

(1)曹刿请见的原因是:_______________,____________________。

(2)鲁庄公在战前取信于民的措施是:_____________________________。

(3)曹刿在齐军三鼓之后才下令发动进攻的原因是:_________________

______________________________________________________________

(4)曹刿在追击“败绩”的齐军前所做的事情是:_____________________认为可以开始追击的理由是:___________________________________

肉食者鄙

未能远谋

小大之狱,虽不能察,必以情

一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈。

下视其辙,登轼而望之。

吾视其辙乱,望其旗靡。

阅读下面两个语段,完成1~4题。(共10分)

(一)十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:”可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(《曹刿论战》)

(二)夫战,勇气也,再而衰,三而竭。国藩于此数语,常常体念。大约用兵无他巧妙,常存有余不尽之气而已。孙仲谋之攻合肥,受创于张辽;诸葛武侯之攻陈仓,受创于郝昭,皆初气过锐,渐就衰竭之故。惟荀罃①之拔②逼阳③,气已竭而复振;陆抗之拔西陵,预料城之不能遽④下,而蓄养锐气,先备⑤外援,以待内之自毙。此善于用气者也。

(节选自曾国藩《挺经》)

【注释】①荀罃:春秋时晋国大将。②拔:攻下。③逼阳:姓,古夷族一支。④遽:迅速。⑤备:准备。

C

2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

夫大国,难测也,惧有伏焉。

(齐国是)大国,很难预测(它的实情),(我)怕(他们)设有埋伏。

3.语段(一)的标题是后人另加的。后人为什么用“曹刿论战”而不用“长勺之战”作为标题?(2分)

语段(一)主要写的是曹刿对战争制胜之道的议论,表现了曹刿的“远谋”,而对长勺之战中双方的对峙交锋描述不多。

4.用兵者应该怎样利用士气取胜?请结合语段(一)(二)的内容分条概括。(4分)

①当敌人士气衰竭、我方士气高涨时要及时进攻。②要善于保存士气,不要“初气过锐”。③当士气衰竭时要设法振作士气。④当不能迅速取胜时要善于蓄养锐气。

【参考译文】(二)作战,靠的是勇气,第二次(击鼓,士兵们的勇气)就减弱了,第三次(击鼓,士兵们的勇气)就枯竭了。我对这几句话,经常思索玩味。大概用兵并无其他奥妙,经常保持锐气不可用尽就可以了。孙权攻打合肥,受挫于张辽;诸葛亮攻打陈仓,受挫于郝昭。两者失败都因起初气势太盛,渐渐就衰竭无力。只有荀罃攻克逼阳,士气衰竭而又重新振作;陆抗攻克西陵,事先预料难以迅速取胜,因而养精蓄锐,先安排好外援,等待城中敌人力尽自毙。这是善于利用士气作战的人。

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《曹刿论战》)

(二)契丹既围瀛州,直犯贝、魏,中外震骇。参知政事王钦若,江南人也,请幸金陵。陈尧叟,蜀人也,请幸成都。帝问准,准心知二人谋,乃阳若不知,曰:“谁为陛下画此策者,罪可诛也。今陛下神武,将臣协和,若大驾亲征,贼自当遁去。不然,出奇以挠其谋,坚守以老其师,劳轶之势,我得胜算矣。奈何弃庙社欲幸楚、蜀远地?所在人心崩溃,贼乘势深入,天下可复保耶?”遂请帝幸澶州。

(节选自《宋史》)

遍及,普遍

倒下

6.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。(2分)

夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。

作战,靠的是勇气。第一次击鼓能够鼓起士气,第二次(击鼓士气)就开始低落了,第三次(击鼓士气)就穷尽了。

7.长勺之战最终鲁国大胜,请结合语段(一)简要分析鲁国取胜的原因。(3分)

鲁国取胜的原因有:①鲁庄公能取信于民,得到人民的支持;②有曹刿在战场上审时度势的正确指挥。(意思对即可)

8.“夫战,勇气也。”阅读上面两个语段,简要说明曹刿和寇准分别是如何理解利用士气这一道理的。(4分)

曹刿认为,两军交战之初,士气正盛时应尽量避免和敌人交战;等敌人多次进攻无果以后,士气就会衰落。这时我军养精蓄锐,士气盛大,就可以趁机攻击敌人。寇准认为皇帝亲征能够鼓舞士气,或者是避开敌人的锋芒,打乱敌人的计划,坚守阵地消磨敌人的士气,使敌人困乏疲惫。(意思对即可)

【参考译文】(二)不久,契丹围困了瀛州,一直侵犯到贝州和魏州,朝廷内外都震惊恐慌起来。副宰相王钦若,是江南人,请求皇帝到金陵去;陈尧叟,是蜀地人,请求皇帝到成都去。皇帝问寇准,寇准心里知道这两个人的阴谋,却假装不知道,说:“谁是替陛下筹划这个计策的人?他的罪可以杀头。现在陛下是神明威武的皇帝,武将和文臣都很团结,如果您亲自领兵出征,敌人自然而然就会逃跑。不这样,(那就)出奇兵打乱敌人的计划,坚守阵地消磨敌人的士气,使敌人困乏疲惫。从疲劳和安逸的(敌我)形势来看,我们有必胜的把握。为什么要抛弃太庙太社,到楚、蜀这样边远的地方去呢?问题在于人心崩溃了,敌人乘势而入,天下还能够保住吗?”就请求皇帝到澶州去。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读