统编版三年级下册语文第三单元9古诗三首 课件 (共46张 )

文档属性

| 名称 | 统编版三年级下册语文第三单元9古诗三首 课件 (共46张 ) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-02 22:39:40 | ||

图片预览

文档简介

我国有很多传统节日,关于这些传统节日,你知道多少呢?我们赶紧走进课文,去看看古人是怎样迎接新年的?诗人杜牧在清明节这天看到了什么?在诗人王维那个年代,人们又是怎样过重阳节的?

9 古诗三首

苏

苏醒

sū

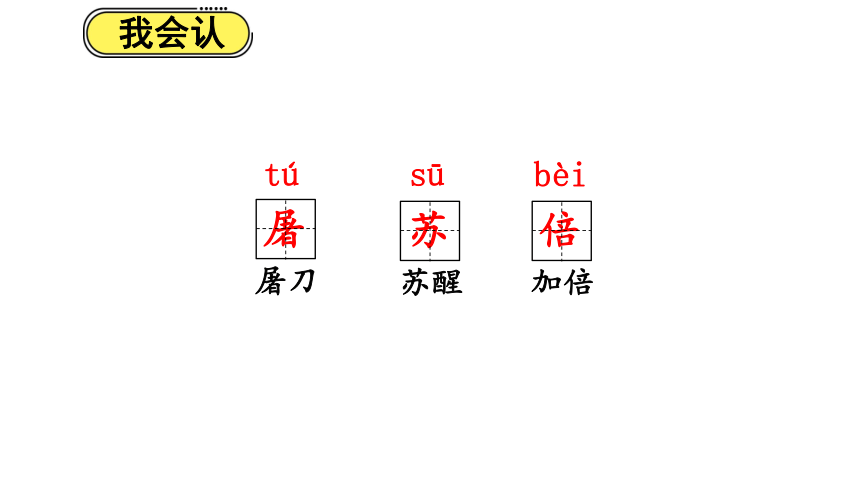

我会认

屠

屠刀

tú

倍

加倍

bèi

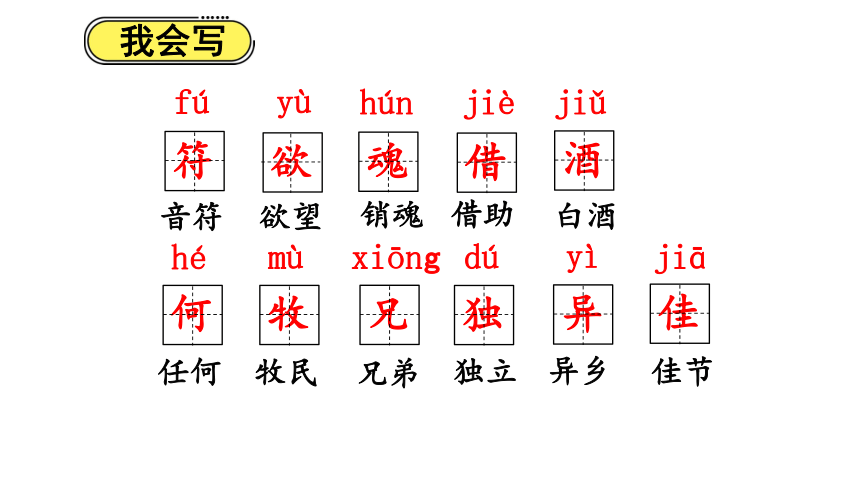

我会写

魂

牧

欲

符

音符

欲望

销魂

牧民

mù

借

借助

酒

白酒

jiè

jiǔ

兄

兄弟

独

独立

异

异乡

hún

佳

佳节

jiā

fú

yù

dú

xiōng

yì

何

任何

hé

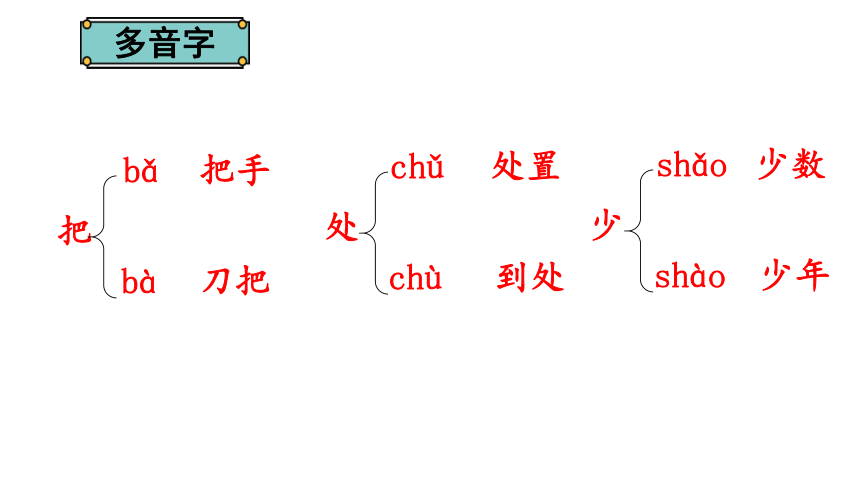

多音字

把

bǎ

把手

bà

刀把

处

chǔ

处置

chù

到处

少

shǎo

少数

shào

少年

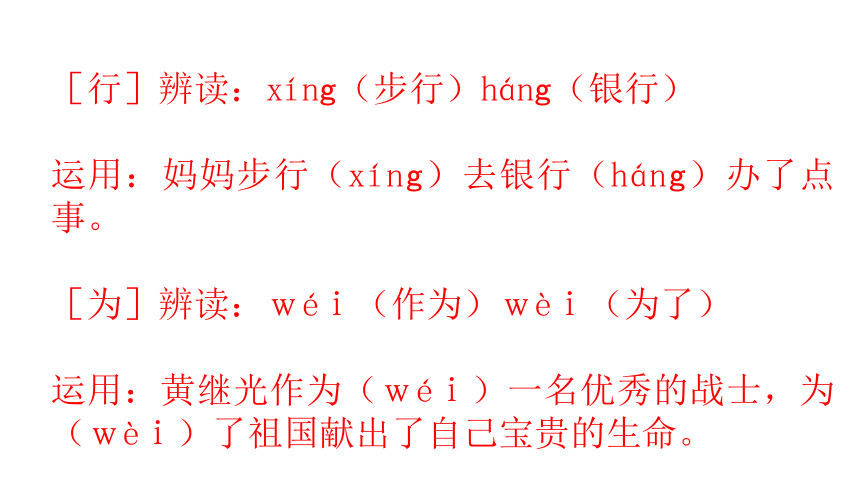

[行]辨读:xíng(步行)háng(银行)

运用:妈妈步行(xíng)去银行(háng)办了点事。

[为]辨读:wéi(作为)wèi(为了)

运用:黄继光作为(wéi)一名优秀的战士,为(wèi)了祖国献出了自己宝贵的生命。

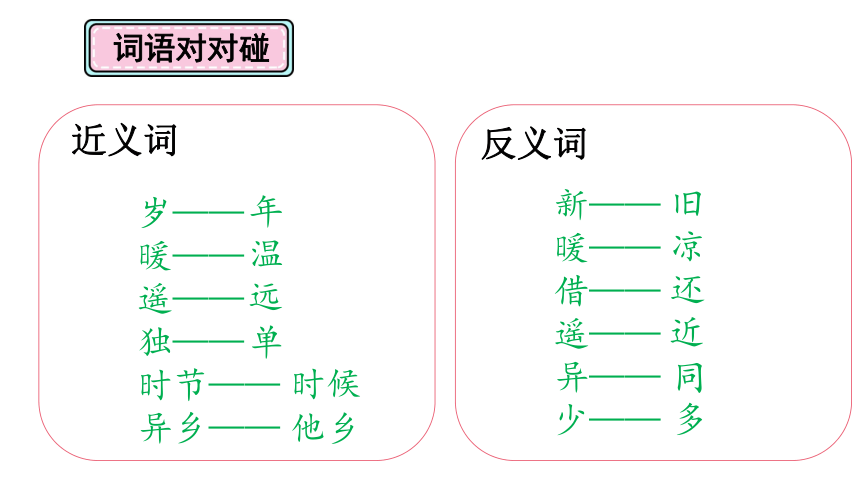

近义词

反义词

词语对对碰

岁——

暖——

遥——

独——

时节——

异乡——

新——

暖——

借——

遥——

异——

少——

年

温

远

单

旧

凉

还

近

同

多

时候

他乡

元日

【宋】王安石

课文朗读

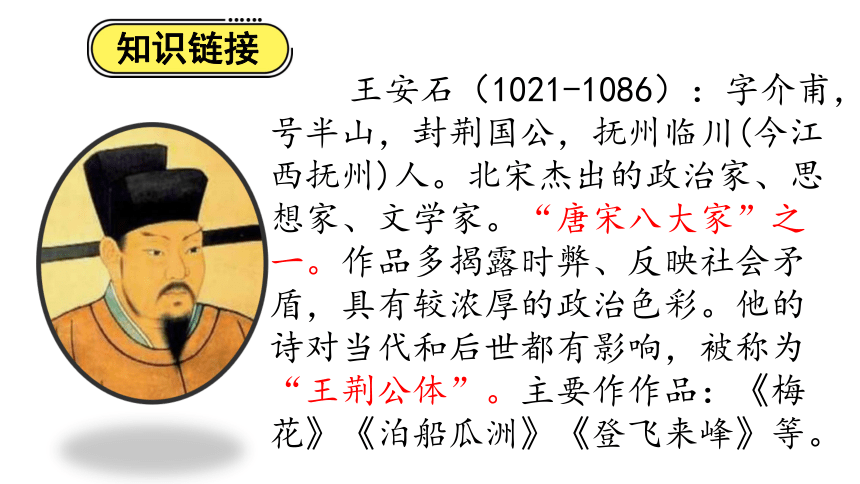

王安石(1021-1086):字介甫,号半山,封荆国公,抚州临川(今江西抚州)人。北宋杰出的政治家、思想家、文学家。“唐宋八大家”之一。作品多揭露时弊、反映社会矛盾,具有较浓厚的政治色彩。他的诗对当代和后世都有影响,被称为“王荆公体”。主要作作品:《梅花》《泊船瓜洲》《登飞来峰》等。

知识链接

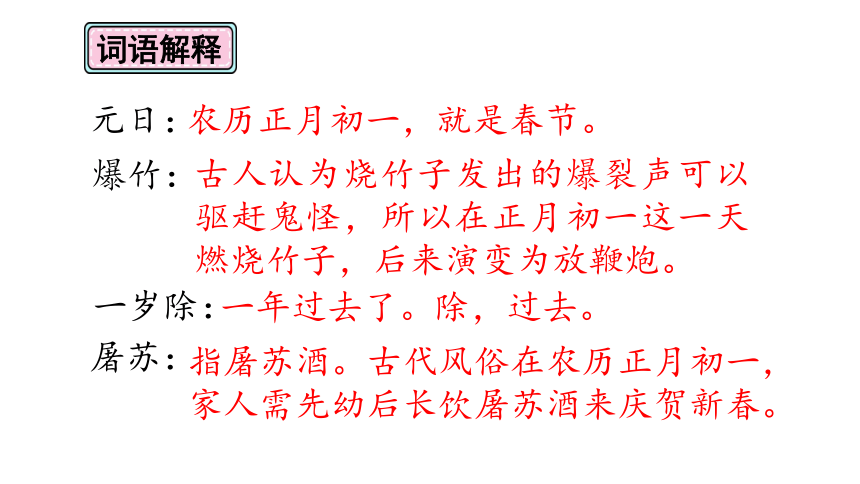

元日:

农历正月初一,就是春节。

古人认为烧竹子发出的爆裂声可以驱赶鬼怪,所以在正月初一这一天燃烧竹子,后来演变为放鞭炮。

词语解释

一岁除:

一年过去了。除,过去。

爆竹:

屠苏:

指屠苏酒。古代风俗在农历正月初一,家人需先幼后长饮屠苏酒来庆贺新春。

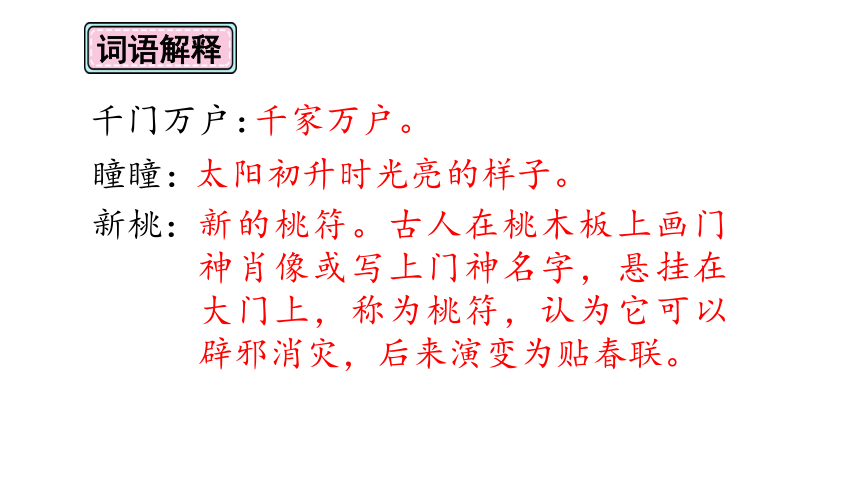

千门万户:

千家万户。

太阳初升时光亮的样子。

词语解释

新桃:

新的桃符。古人在桃木板上画门神肖像或写上门神名字,悬挂在大门上,称为桃符,认为它可以辟邪消灾,后来演变为贴春联。

瞳瞳:

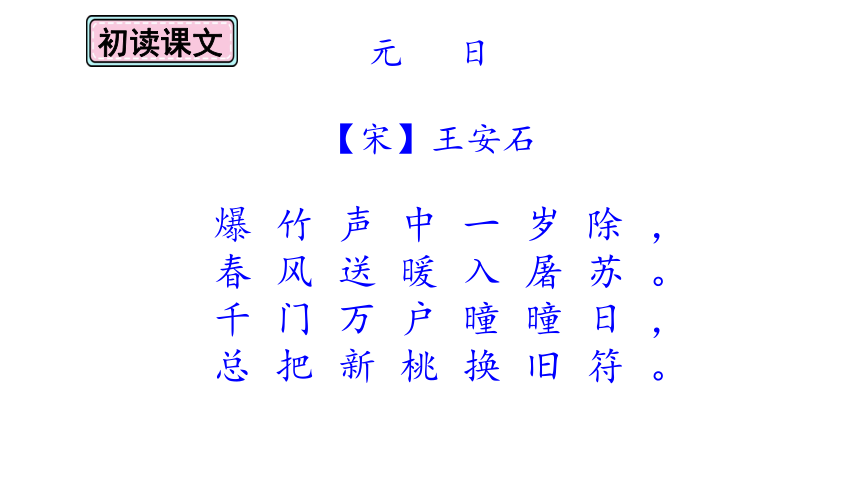

初读课文

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

元 日

【宋】王安石

理解诗句

爆竹声中,旧的一年已经过去了,在送暖的春风中,阖家欢饮屠苏美酒。

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

这两句诗描绘了我国人民欢度春节时盛大的喜庆情景。爆竹声响是辞旧迎新的标志,是喜庆心情的流露。

理解诗句

在守夜中,千家万户迎来了初升的太阳,然后,用新的桃符换掉旧符。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

这两句诗写出了人们对美好生活的祝福和期盼。

《元日》一诗文笔轻快,色调明朗,眼前景与心中情水乳交融,是一首融情入景,寓意深刻的好诗。

元日

板书设计

辞旧迎新

欢度佳节

爆竹声中一岁除

春风送暖入屠苏(酒)

千门万户曈曈日(旭日初升)

总把新桃换旧符(吉祥好运)

中心思想

《元日》一诗通过描绘人们过年时放鞭炮、饮屠苏酒、贴春联的场景,表达人们的欢乐心情和对新的一年的美好祝愿。

反复诵读,背诵全诗。

作业

清 明

【唐】杜牧

知识链接

杜牧(803-853),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”。

文学成就:诗、赋、古文都堪称名家。与晚唐另一位杰出的诗人李商隐齐名,并称“小李杜”。

主要作品:《清明》《江南春》《泊秦淮》等。

纷纷:

指雨持续不停地下着。

这里指心情有些茫然、惆怅。

词语解释

何处:

哪里,什么地方。

断魂:

初读课文

清 明

[唐]杜牧

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处去,

牧童遥指杏花村。

理解诗句

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

清明时节,细雨绵绵,旅途中的人走在远离家乡的路上,不由得怀念着已故的亲人,心情极度哀伤、烦乱。

这两句诗描写的是清明时节细雨绵绵,人们扫墓、祭奠亡魂路上悲伤的场景。表达了诗人的悲愁之情。这里的“欲断魂”极妙地表达了这种精神状态,与“雨纷纷”的环境遥相呼应。

这两句诗描写了什么情景?表达了作者的什么情感?

请问附近哪里有酒馆?放牛的小孩用手指着远处的杏花村。

借问酒家何处去,

牧童遥指杏花村。

理解诗句

一个“借问”,一个“遥指”,话不多,动作不多,却写得极富神韵,同时刻画了人物的情态。通过牧童俏皮的一指,抹去了诗人心头的阴云,使人感到悠远的意境,使全诗的气氛豁然明快。

句中“借问”和“遥指”用得很妙,你能说出它们妙在哪里吗?

《清明》一诗描写了清明时节的天气特征,同时借助清明节的特殊传统意义,抒发了孤身行路之人的情绪和希望,以及对家里亲人的思念。突出天涯游子的孤独之感。

清 明

清明

板书设计

悲愁之情

时节

雨纷纷

路上

行人

欲断魂

借问

酒家

何处有

牧童

遥指

杏花村

借酒浇愁

中心思想

《清明》一诗通过描写清明时节蒙蒙细雨的情景,以及作者在路上的所见所闻及独特感受,表达了作者怀念已故亲人哀愁凄凉的心情。

背默这首古诗。

作业

九月九日忆山东兄弟

【唐】王维

知识链接

王维(701?-761),字摩诘,蒲州(今山西永济县)人,少年聪慧,9岁时就以文才出名,开元进士。任过大乐丞、右拾遗等官,他多オ多艺,不仅能作诗,而且懂音乐、绘画,是唐代山水田园派的代表。文学成就:他的诗,题材、风格多样化,特别是田园山水诗,具有较高的艺术性。和孟浩然一起被称为“王孟”。主要作品:《鸟鸣涧》《山居秋暝》《鹿柴》等。

九月九日:

农历的九月初九,即重阳节。这一天有登高、佩戴茱萸、喝菊花酒的风俗。

回想;记得。

词语解释

独:

孤身一人。

忆:

异乡:

他乡。

为:

做;作为。

客:

漂泊在外的人。

逢:

遇到。

佳节:

美好的节日,这里指重阳节。

加倍,更加。

词语解释

遥知:

在遥远的地方猜想。

倍:

登高:

古时习俗,每年重阳节这天,人们都要登上高处。

遍:

全都。

茱萸:

一种落叶小乔木,有浓烈的香味,茎可入药。

初读课文

九月九日忆山东兄弟

[唐]王维

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

理解诗句

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

我独自一人在外地,人地生疏,举目无亲,感到寂寞,每次遇到节日我就更加思念家中的亲人。

这两句诗直抒胸臆,抒发了作者的思乡之情。

这两句诗表达了诗人怎样的思想感情?

理解诗句

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

我在遥远的地方想到兄弟们一定都登上了高处,都插着茱萸,站在那高高的地方,单单缺少我一个人。

后两句是诗人的联想,抒发了思念亲人之情及孤独寂寞之感。

后两句诗表达了诗人怎样的思想感情?

《九月九日忆山东兄弟》这首诗很朴实地表达了诗人对兄弟们的思念之情。人们思念不在一处的兄弟,这是一种很自然的亲情;尤其是在节日,这种感情会更浓烈。“每逢佳节倍思亲”一句,具有高度的概括性,抒发了古今中外人们的共同感情,所以至今常被引用。

九月九日忆山东兄弟

愁苦

想象

板书设计

兄弟登高

遍插茱萸

异乡异客

倍思亲

中心思想

《九月九日忆山东兄弟》一诗抓住重阳节登高这一习俗,抒发了思念亲人的感情,发自肺腑,情真意切,千百年来一直被人们传诵。

作业

有感情地朗读这首诗,背诵这首诗。

有感情地朗读课文。背诵课文。默写《清明》。

课后习题解答

(1)有感情地朗读课文。

[教师指导]本文共三首诗,第一首《元日》写的是过年时的热闹场景,朗读时要用欢快的语气来读。第二首《清明》写的是清明节祭奠亲人的路上的场景,应用悲伤的语气来读。第三首《九月九日忆山东兄弟》写的是客居他乡、孤身一人、思念家乡的场景,读时应用落寞、伤感的语气来读。

(2)背诵课文。

[教师指导]背诵课文时在熟读、速读及理解诗意的基础上背诵。

(3)默写《清明》。

[教师指导]默写时注意“纷、欲、魂、酒、牧、遥”等字的写法。

这三首诗分别写的是哪个传统节日?写出了什么样的节日情景?

《元日》写的是春节,《清明》写的是清明节,《九月九日忆山东兄弟》写的是重阳节。《元日》写的是人们过年时放鞭炮、饮屠苏酒、贴春联的情景。《清明》写的是清明节时,行人祭奠亲人路上悲伤的情景。《九月九日忆山东兄弟》写的是客居他乡,孤身一人,思念家乡,想象家乡亲人登高望远的情景。

9 古诗三首

苏

苏醒

sū

我会认

屠

屠刀

tú

倍

加倍

bèi

我会写

魂

牧

欲

符

音符

欲望

销魂

牧民

mù

借

借助

酒

白酒

jiè

jiǔ

兄

兄弟

独

独立

异

异乡

hún

佳

佳节

jiā

fú

yù

dú

xiōng

yì

何

任何

hé

多音字

把

bǎ

把手

bà

刀把

处

chǔ

处置

chù

到处

少

shǎo

少数

shào

少年

[行]辨读:xíng(步行)háng(银行)

运用:妈妈步行(xíng)去银行(háng)办了点事。

[为]辨读:wéi(作为)wèi(为了)

运用:黄继光作为(wéi)一名优秀的战士,为(wèi)了祖国献出了自己宝贵的生命。

近义词

反义词

词语对对碰

岁——

暖——

遥——

独——

时节——

异乡——

新——

暖——

借——

遥——

异——

少——

年

温

远

单

旧

凉

还

近

同

多

时候

他乡

元日

【宋】王安石

课文朗读

王安石(1021-1086):字介甫,号半山,封荆国公,抚州临川(今江西抚州)人。北宋杰出的政治家、思想家、文学家。“唐宋八大家”之一。作品多揭露时弊、反映社会矛盾,具有较浓厚的政治色彩。他的诗对当代和后世都有影响,被称为“王荆公体”。主要作作品:《梅花》《泊船瓜洲》《登飞来峰》等。

知识链接

元日:

农历正月初一,就是春节。

古人认为烧竹子发出的爆裂声可以驱赶鬼怪,所以在正月初一这一天燃烧竹子,后来演变为放鞭炮。

词语解释

一岁除:

一年过去了。除,过去。

爆竹:

屠苏:

指屠苏酒。古代风俗在农历正月初一,家人需先幼后长饮屠苏酒来庆贺新春。

千门万户:

千家万户。

太阳初升时光亮的样子。

词语解释

新桃:

新的桃符。古人在桃木板上画门神肖像或写上门神名字,悬挂在大门上,称为桃符,认为它可以辟邪消灾,后来演变为贴春联。

瞳瞳:

初读课文

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

元 日

【宋】王安石

理解诗句

爆竹声中,旧的一年已经过去了,在送暖的春风中,阖家欢饮屠苏美酒。

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

这两句诗描绘了我国人民欢度春节时盛大的喜庆情景。爆竹声响是辞旧迎新的标志,是喜庆心情的流露。

理解诗句

在守夜中,千家万户迎来了初升的太阳,然后,用新的桃符换掉旧符。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

这两句诗写出了人们对美好生活的祝福和期盼。

《元日》一诗文笔轻快,色调明朗,眼前景与心中情水乳交融,是一首融情入景,寓意深刻的好诗。

元日

板书设计

辞旧迎新

欢度佳节

爆竹声中一岁除

春风送暖入屠苏(酒)

千门万户曈曈日(旭日初升)

总把新桃换旧符(吉祥好运)

中心思想

《元日》一诗通过描绘人们过年时放鞭炮、饮屠苏酒、贴春联的场景,表达人们的欢乐心情和对新的一年的美好祝愿。

反复诵读,背诵全诗。

作业

清 明

【唐】杜牧

知识链接

杜牧(803-853),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”。

文学成就:诗、赋、古文都堪称名家。与晚唐另一位杰出的诗人李商隐齐名,并称“小李杜”。

主要作品:《清明》《江南春》《泊秦淮》等。

纷纷:

指雨持续不停地下着。

这里指心情有些茫然、惆怅。

词语解释

何处:

哪里,什么地方。

断魂:

初读课文

清 明

[唐]杜牧

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处去,

牧童遥指杏花村。

理解诗句

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

清明时节,细雨绵绵,旅途中的人走在远离家乡的路上,不由得怀念着已故的亲人,心情极度哀伤、烦乱。

这两句诗描写的是清明时节细雨绵绵,人们扫墓、祭奠亡魂路上悲伤的场景。表达了诗人的悲愁之情。这里的“欲断魂”极妙地表达了这种精神状态,与“雨纷纷”的环境遥相呼应。

这两句诗描写了什么情景?表达了作者的什么情感?

请问附近哪里有酒馆?放牛的小孩用手指着远处的杏花村。

借问酒家何处去,

牧童遥指杏花村。

理解诗句

一个“借问”,一个“遥指”,话不多,动作不多,却写得极富神韵,同时刻画了人物的情态。通过牧童俏皮的一指,抹去了诗人心头的阴云,使人感到悠远的意境,使全诗的气氛豁然明快。

句中“借问”和“遥指”用得很妙,你能说出它们妙在哪里吗?

《清明》一诗描写了清明时节的天气特征,同时借助清明节的特殊传统意义,抒发了孤身行路之人的情绪和希望,以及对家里亲人的思念。突出天涯游子的孤独之感。

清 明

清明

板书设计

悲愁之情

时节

雨纷纷

路上

行人

欲断魂

借问

酒家

何处有

牧童

遥指

杏花村

借酒浇愁

中心思想

《清明》一诗通过描写清明时节蒙蒙细雨的情景,以及作者在路上的所见所闻及独特感受,表达了作者怀念已故亲人哀愁凄凉的心情。

背默这首古诗。

作业

九月九日忆山东兄弟

【唐】王维

知识链接

王维(701?-761),字摩诘,蒲州(今山西永济县)人,少年聪慧,9岁时就以文才出名,开元进士。任过大乐丞、右拾遗等官,他多オ多艺,不仅能作诗,而且懂音乐、绘画,是唐代山水田园派的代表。文学成就:他的诗,题材、风格多样化,特别是田园山水诗,具有较高的艺术性。和孟浩然一起被称为“王孟”。主要作品:《鸟鸣涧》《山居秋暝》《鹿柴》等。

九月九日:

农历的九月初九,即重阳节。这一天有登高、佩戴茱萸、喝菊花酒的风俗。

回想;记得。

词语解释

独:

孤身一人。

忆:

异乡:

他乡。

为:

做;作为。

客:

漂泊在外的人。

逢:

遇到。

佳节:

美好的节日,这里指重阳节。

加倍,更加。

词语解释

遥知:

在遥远的地方猜想。

倍:

登高:

古时习俗,每年重阳节这天,人们都要登上高处。

遍:

全都。

茱萸:

一种落叶小乔木,有浓烈的香味,茎可入药。

初读课文

九月九日忆山东兄弟

[唐]王维

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

理解诗句

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

我独自一人在外地,人地生疏,举目无亲,感到寂寞,每次遇到节日我就更加思念家中的亲人。

这两句诗直抒胸臆,抒发了作者的思乡之情。

这两句诗表达了诗人怎样的思想感情?

理解诗句

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

我在遥远的地方想到兄弟们一定都登上了高处,都插着茱萸,站在那高高的地方,单单缺少我一个人。

后两句是诗人的联想,抒发了思念亲人之情及孤独寂寞之感。

后两句诗表达了诗人怎样的思想感情?

《九月九日忆山东兄弟》这首诗很朴实地表达了诗人对兄弟们的思念之情。人们思念不在一处的兄弟,这是一种很自然的亲情;尤其是在节日,这种感情会更浓烈。“每逢佳节倍思亲”一句,具有高度的概括性,抒发了古今中外人们的共同感情,所以至今常被引用。

九月九日忆山东兄弟

愁苦

想象

板书设计

兄弟登高

遍插茱萸

异乡异客

倍思亲

中心思想

《九月九日忆山东兄弟》一诗抓住重阳节登高这一习俗,抒发了思念亲人的感情,发自肺腑,情真意切,千百年来一直被人们传诵。

作业

有感情地朗读这首诗,背诵这首诗。

有感情地朗读课文。背诵课文。默写《清明》。

课后习题解答

(1)有感情地朗读课文。

[教师指导]本文共三首诗,第一首《元日》写的是过年时的热闹场景,朗读时要用欢快的语气来读。第二首《清明》写的是清明节祭奠亲人的路上的场景,应用悲伤的语气来读。第三首《九月九日忆山东兄弟》写的是客居他乡、孤身一人、思念家乡的场景,读时应用落寞、伤感的语气来读。

(2)背诵课文。

[教师指导]背诵课文时在熟读、速读及理解诗意的基础上背诵。

(3)默写《清明》。

[教师指导]默写时注意“纷、欲、魂、酒、牧、遥”等字的写法。

这三首诗分别写的是哪个传统节日?写出了什么样的节日情景?

《元日》写的是春节,《清明》写的是清明节,《九月九日忆山东兄弟》写的是重阳节。《元日》写的是人们过年时放鞭炮、饮屠苏酒、贴春联的情景。《清明》写的是清明节时,行人祭奠亲人路上悲伤的情景。《九月九日忆山东兄弟》写的是客居他乡,孤身一人,思念家乡,想象家乡亲人登高望远的情景。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地