【新教材】9.说“木叶” 教学案——2020-2021学年高中语文部编版(2019)必修下册

文档属性

| 名称 | 【新教材】9.说“木叶” 教学案——2020-2021学年高中语文部编版(2019)必修下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 224.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-01 21:39:10 | ||

图片预览

文档简介

9.说“木叶”

任务情境

素养目标

1.学习知识性读物,了解其内容,并学以致用,利用阅读所得探究一些具体问题,例如诗歌语言中的暗示性问题

2.细读《说“木叶”》,比较其与《中国建筑的特征》在思考方法和语言表达上的特点

1.语言建构与运用:体会文中所列举的诗句的意蕴,借鉴文中观点,尝试分析更多的诗句

2.思维发展与提升:把握基本观点,理解作者说理的层次和逻辑

3.审美鉴赏与创造:梳理文中所说的“木叶”与“树叶”的不同特征,品味诗词意象背后的意蕴

4.文化传承与理解:自主梳理更多的古诗词意象,加深对传统诗词的喜爱

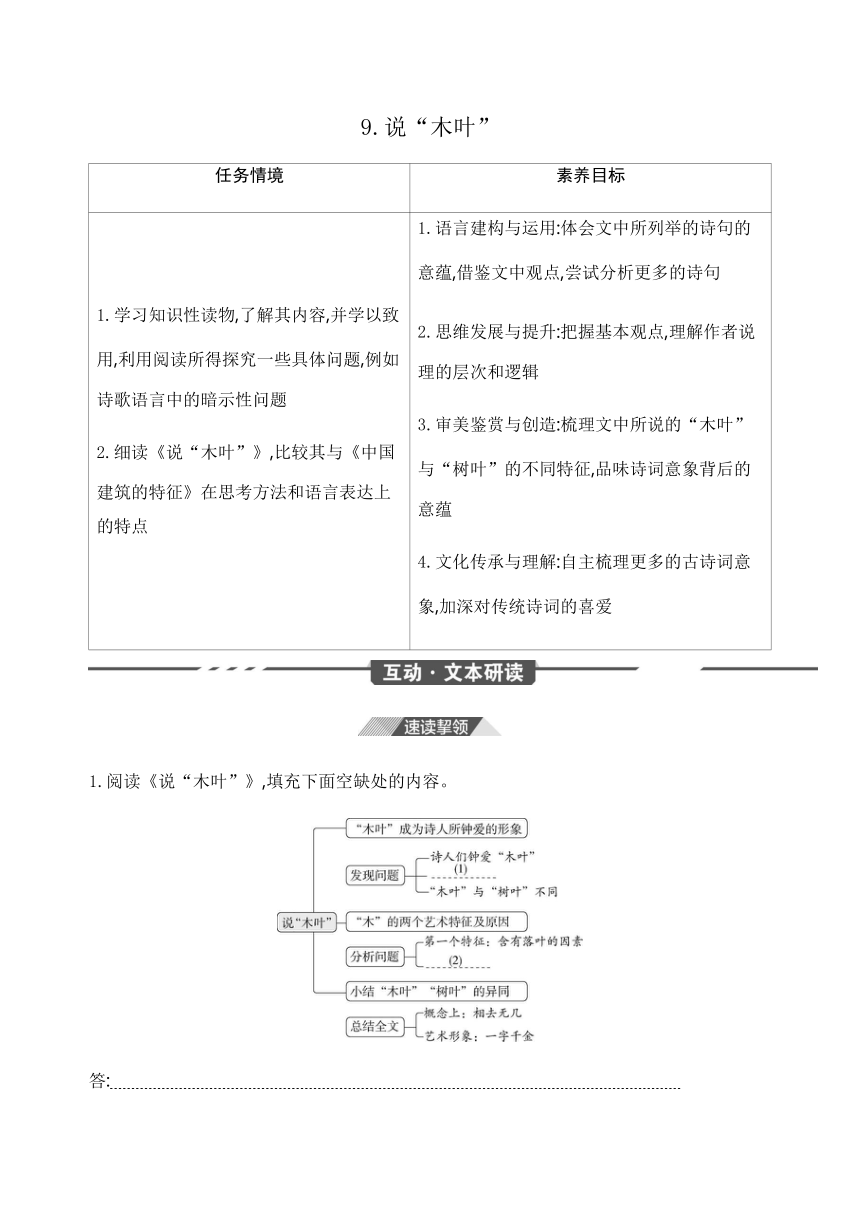

1.阅读《说“木叶”》,填充下面空缺处的内容。

答:?================================================================

================================================================?

答案 (1)古诗很少用“树叶” (2)第二个特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息

2.《说“木叶”》中写“木叶”的真正目的何在?

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

答案 真正目的是阐述诗歌语言暗示性的特点。

目标一 把握文章的内容和思路

1.第4段通过研究古代诗人们在什么场合才用“木”,得出了怎样的结论?

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

答案 概括出“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。自屈原开始把“木”字用在秋风叶落的季节之中,后代诗人们都将“木”用在秋天的情景中以取得鲜明的形象效果;“树”没有落叶的形象,而“木”显然有落叶的景况。

2.第5段和第4段是什么关系?有什么作用?

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

答案 第5段在第4段的基础上进一步阐述“木”为什么“含有落叶的因素”这一特征,并引出语言“暗示性”的问题,过渡到阐述“木”的第二个艺术特征。

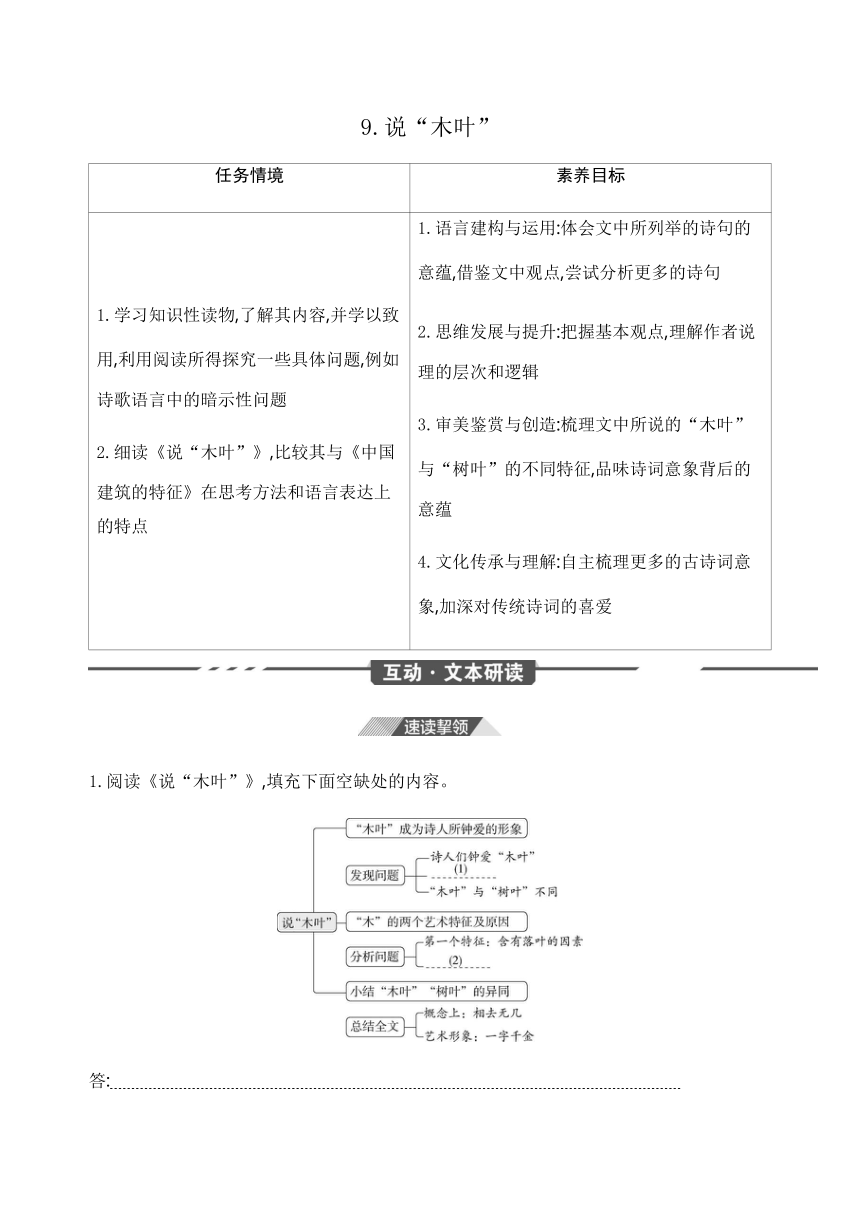

3.结合《说“木叶”》第4—6段,从特征、意味和适用场合等方面分析一下“树”与“木”的不同。

答:?================================================================

================================================================?

答案

比较项

树

木

特 征

繁茂的枝叶、枝叶绿色、树干褐绿色

枝叶疏朗、黄色、本质的干燥

意 味

饱满、飘零

疏朗、干燥、空阔

适用场合

满树叶子吹动,浓荫密密层层,没有悲感

秋风叶落,常跟离愁别绪联系起来,有悲愁的意蕴

目标二 分析写作特色

4.课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,却拟题为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何?

答:?================================================================

================================================================?

答案 标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整篇文章的行文思路就要改变,可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。

而标题拟为“说‘木叶’”,把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

5.第5段中“这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在”,请从修辞的角度分析这个句子的妙处。

答:?================================================================

答案 此处运用拟人修辞,“躲”形象、鲜明、生动地说明了暗示性和概念之间的关系:有关联,但是属于语言的潜在意义。诗歌语言有了暗示性,才使得语言“言有尽而意无穷”。

(以下任务在班级内分组进行)

任务 学习知识性读物,要了解其内容,还要学以致用,利用阅读所得探究一些具体问题。例如《说“木叶”》中所说的“暗示性”在古代诗歌中其实并不罕见,“柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象都具有比较强的暗示性,带有某些特定的意蕴。品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”经常出现在什么样的场景中,能引起哪些联想,具有怎样的暗示性。也可自选形象,搜集资料,分析它们在具体诗作中的含意,思考其暗示性的由来。

①闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

②灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人。(罗隐《柳》)

③扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

④渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。(晏几道《清平乐》)

⑤柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识、京华倦客?(周邦彦《兰陵王》)

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

答案 (示例)①出现在思念故乡的场景中。“柳”常种于檐前屋后,在古诗中又常常有故乡的意味。

②出现在离别的场景中。“柳”与“留”谐音,古人在送别之时,往往折柳相送,以表达依依惜别之情。

③出现在描写春天的场景中。柳树因其吐青早,而成为春天的象征。提起柳树,就让人想起充满勃勃生机的春天,表达了诗人春天来临时喜悦、欢快的心情。

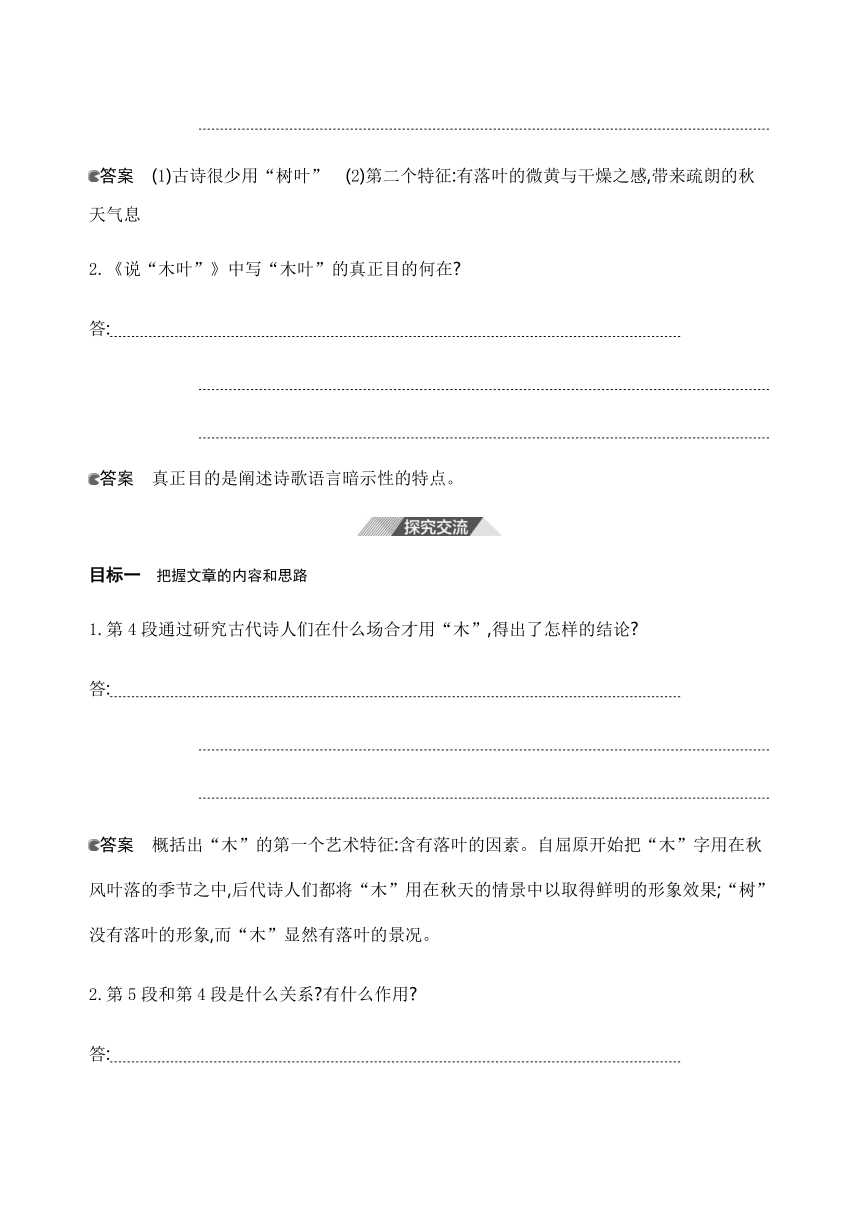

1.《中国建筑的特征》和《说“木叶”》这两篇文章在思考方法和语言表达上各有特点,请比较。

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

================================================================?

答案

思考方法

语言表达

1.按照从整体到局部(由主到次)的顺序展开说明

2.在总结中国建筑的“风格和手法”时,称之为中国建筑的“文法”

3.提出各民族的建筑之间的可译性

4.概括中国建筑的显著特点,理论层面上的解释和形象生动的描述相结合

运用多种说明方法:作诠释、举例子、打比方、作比较、列数字、列图表、摹状貌、下定义、引用等

说

┐

木

叶

└

1.为什么要说“木叶”?①列举出一种文学现象:诗人们钟爱“木叶”。②解释“木叶”就是“树叶”。③从“概念”走向诗歌的“形象”思维中

2.阐述“木叶”的“木”的两个特征

3.总结。“木叶”与“树叶”概念虽相同,但艺术形象相差甚远

1.以小见大,深入浅出

2.引用大量诗句

2.本单元所选的文章或记述科学探究的历程,或阐说不同领域的研究成果。阅读这些文章,能让我们感受科学工作的艰辛和乐趣,体验学术研究的独特魅力,还能让我们了解“发现”与“创造”背后的思维方式。例如,屠呦呦从中国古代典籍中找到灵感,转换研究思路,最终取得突破;梁思成从整体的视角概括中国传统建筑的特点,又借用语言学的概念来进行归纳总结。细读本单元课文,想想其中包含的科学思维方式带给你哪些启发,与同学交流。

答:?================================================================

================================================================?

答案 ①《青蒿素:人类征服疾病的一小步》在叙述屠呦呦研发青蒿素和中医药对人类抵抗疾病的贡献的过程中,运用了由一般到特殊的演绎思维和由个别到一般的归纳思维。

②《一名物理学家的教育历程》中,作者从对鲤鱼世界的想象中,认识到人类观察空间的局限性,间接感悟到高维空间存在的可能,是由感性想象上升到理性创造的思维过程。

③《中国建筑的特征》在说明中国建筑特征的过程中,运用了归纳概括思维和类比说明思维。

④《说“木叶”》从论述“木叶”切入,把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读中,从现象谈到本质,从个别谈到一般,化抽象为形象,化深奥为简单,深入浅出地阐发理论。

启发:在学习和生活中,我们每天都会接触大量新鲜的事物,每天也都会接触很多司空见惯的事物,我们要向这些科学家学习,学习他们对科学探索的热情,从感兴趣的某一点出发,深入钻研,运用分析、概括、归纳的思维方法,总结出事物的普遍规律,探求事物的本质。同时,要开拓视野,激活思维,从前人的经验中吸取灵感,对学习方法和研究方法加以创新,取得新的突破。

分析论点、论据和论证方法

这类题目一般多考查论据与论点的关系,或者是论证的结构。答题时要注意以下几点。

首先要注意文章的题目。文章题目或点明中心论点,或提出论述的问题,或点出议论的范围。

其次要抓住文章的中心论点和分论点。中心论点或出现在题目,或出现在文章开头,或归纳于文章结尾;分论点往往位于文段开头或结尾。

再次是论据,也就是用来论证论点的材料,包括事实论据和理论论据、正面论据和反面论据。论据在文章中主要起证明或反驳论点的作用,有时也起丰富文章内容、增强文章的说服力、增强文章的文采和可读性等作用。

最后是论证。论证的思路一般是首先提出论题,概述议论范围,或点明中心论点,交代写作目的。然后运用举例论证、类比论证、比喻论证等方法对提出的论点进行论证和分析。最后或归纳论点,总结全文;或明确任务,提出做法。

阅读下面的文字,完成问题。

古往今来的大多数人类文明对于狗都有正面的认识、高度的赞美。从虚构的神话到现实的表达,人们很早就开始用画笔记录下这些伙伴的身影,赋予它们忠诚、勇猛、机敏的品质与永恒的生命。

生活在战国时期的思想家韩非子曾记载过一个有趣的故事。有一天,齐王问一位画家:“什么东西最难画?”画家答道:“犬马难,鬼神易。”因为犬马与人们的生活息息相关,大家天天都看在眼里,想要把它们画得看起来相像,并不容易;而鬼神之流,谁都没有亲眼所见,自然可以任由画家发挥,好画许多。通过这则故事,我们得以了解我国古人在绘画创作时力求形似的主张。

若论今天国人最熟悉的猎犬形象,恐怕非《大闹天宫》动画片中伴随二郎神左右的哮天神犬莫属。事实上,猎犬也正是历代画家最爱描绘的犬类。

从现存的仰韶彩陶上,我们便可以看到四肢开张、飞奔向前的猎犬图案。两汉时期的画像石、画像砖上也有许多类似的形象。它们共同表现出狗对于人类最早也是最重要的价值——为人类追击猎物,这也是像“狩”“猎”这样的汉字部首属“犬”的原因。

我国古人曾将犬分为三类,其中之一便是“田犬”,即猎犬。在欧洲中世纪的抄本插图上,也清晰地描绘了狗的四种不同功能:牧羊,逐鹿,追兔和为主人报仇,一半与打猎有关。晋人傅玄在他的《走狗赋》中,赞美优秀的猎犬兼具鹰与虎的“劲武”,也谈到了当时西域进献名犬的故实。

自晋代以来,上层社会开始以驯养和搜求异域名犬为乐,而西域国家也常以名犬作为国礼进献给中原王朝的统治者。这时的猎犬不仅仅会狩猎,还要承担外交的职责。唐代诗人杜甫曾以一篇《天狗赋》尽显天宝年间宫廷所畜西域异犬的风姿。在唐懿德太子李重润墓室里,有一幅今天被命名为《架鹞驯犬图》的壁画。画中描绘了一位唐代内官装束的男子手擎鹞鹰,回首俯视一只抬腿示好的猎犬的场景。猎犬身体修长,双耳尖耸,正是佳犬的特征。另一边,一位胡人驯犬师恭敬地随侍其后——正如杜甫赋文中所提到的那样,西域进献的猎犬都由专门的胡人跟随驯养。

《架鹞驯犬图》为我们提供了不同于以往的猎犬形象。画中的猎犬不再只是一味地奔跑逐猎,它们开始与主人互动,亲昵而温顺。在一派融洽的画面氛围背后,是猎犬地位的进一步上升与礼仪功能的变化。这一点在更早一些的唐章怀太子墓《狩猎出行图》的壁画中也得到体现——在这幅壁画中,猎犬依偎在猎手的怀里,等待着出击的时刻,尽显待遇优渥。

(摘编自《光明日报》《画中瑞犬迎春来》)

下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

( )

A.文章通过画犬论述熟悉的形象难画,并引申出犬与人类的关系。

B.第二段引用韩非子所载故事,是为了突出我国古人绘画创作时力求形似的观点。

C.第五段引用《走狗赋》中内容,能表现出猎犬兼具鹰与虎的“劲武”的特点。

D.最后两段从《架鹞驯犬图》出发,重点论述猎犬从狩猎到被驯养的演变。

答案 B B项,“是为了突出我国古人绘画创作时力求形似的观点”分析错误,“韩非子所载故事”这一论据主要是为了突出犬马难画这一观点。

一、结识作者

“盛唐气象”第一人——林庚

林庚(1910—2006),字静希,诗人、学者。林庚的一生充满诗意。当年读清华大学中文系时,他的毕业论文就是他的第一本新诗集《夜》。此后,他陆续出版的几部诗集,被誉为给诗坛带来了“一份晚唐的美丽”。现代诗人废名曾说:“在新诗当中,林庚的分量或者比任何人都要重些。”他笔耕不辍,90岁高龄时还出版了一本诗集。

林庚对中国文学史的研究独树一帜,他对唐诗做出了“盛唐气象”“少年精神”等经典概括。20世纪40年代以来,他曾三度撰写中国文学史,其中《中国文学简史》作为高校教材流传至今。

代表作品:诗集《春野与窗》《北平情歌》《冬眠曲及其他》等,学术著作《诗人屈原及其作品研究》《诗人李白》《唐诗综论》等。

二、探寻背景

20世纪80年代,诗坛呈现出萎靡不振的景象,专门发表诗歌的报纸杂志寥寥无几。针对这种现状,林庚曾说:“当代诗歌路子不对……诗歌的语言,是艺术的语言、诗化的语言、精练的语言,它需要从日常的生活语言中不断进行提炼,既不能脱离生活语言,又要超越生活语言。”本文正是通过对古代诗歌中“木”字的解说,说明诗歌语言的特点。

一、课内挖掘

处处留心皆学问

文学作品中,一个字精妙与否,足以决定作品是出神入化,还是索然无味。尤其是我们的古典诗词,用短短的几个字,造就了丰富的情感与博大的意境,使人读后满口余香。

本文作者林庚以他深厚的文学素养与丰富的想象力,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落木”所形成的诗的意境的差别做出了极为精细的美学辨析。他的这种文学研究精神值得我们学习。

应用角度 细心与发现 严谨治学

二、经典素材

严谨不苟,终成学问大家

鲁迅先生既是一位热情的战士,也是一位冷静的学者。他的治学精神和他的勇敢的战士精神一样,在学问上也是不妥协的!他如果要研究什么,他便丝毫不肯放松。自从介绍了新艺术的理论到中国来以后,从根本上介绍得最多最好的还是只有他一个人。他有许多出版的书籍,自校对到封面的装帧,全部是出于他自己之手。他校对时,一个字一个字地细校,从不马虎放过,没有半点放松。不马虎,不苟且,从根本上下功夫,这便是他的治学精神。

三、热点链接

严谨治学,默默耕耘,演绎别样芳华

鲁统部,2018年在天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院担任院长,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,广东省“珠江学者”特聘教授,享受国务院特殊津贴。鲁统部把教书育人作为自己的天职。他一直保持着严谨的作风和谦恭的品格。为了更好地了解学生的学习状况,他定期组织研究生讨论会和学术交流会。在理论联系实际方面进行深入研究和探讨,用自己的研究成果来激发学生的学习热情,用自己的思维方式和研究方法来引导学生思考和分析问题,为学生今后创造性地进行工作奠定坚实的基础。鲁统部心系学生和年轻教师,不论科研任务多么繁忙,出差多么劳累,都不忘关心学生与年轻教师的科研进展,时刻嘱咐学生操作安全,他经常亲自前往实验室检查学生有没有做好防护措施。为优化实验室环境,他亲自为学生送去净化空气的绿植。

鲁统部在平凡的工作岗位上做出了不平凡的事情,如同春风化雨,深深地教育了广大的学生,也树立起一个受人尊敬的师德典范。

读了上面的故事,你有什么感想,写下来吧!

================================================================?

================================================================?

================================================================?

================================================================?

================================================================?

?

一、基础达标(12分)

阅读下面的文字,完成问题。(9分)

“薜荔”是古诗文中 的意象,古代文人仕途困惑,怀才不遇,身处逆境,常借薜荔抒情,以解心愁。中唐诗人柳宗元被贬柳州时写到“惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙”,晚唐诗人沈彬亦有诗云“薜荔惹烟笼蟋蟀,芰荷翻雨泼鸳鸯”,诗因薜荔而生出凄楚的意味。有趣的是,薜荔也有另外一面,薜荔不 ,在寂寞中生长,延伸着碧绿的藤蔓,任密雨侵袭,依然绿意盎然,活出了自己的精彩。屈原《离骚》中就有“擥木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊”的诗句,借薜荔这种芳草来表达清高芳洁之意。夏天来了,薜荔更显生机,碧绿的藤条坚韧地攀附墙壁,形成一扇天然的绿壁,任凭风雨雷电轰击,也不能分离它们。( )。待到挂果时,薜荔藤叶丛里挂满了青果,煞是可爱,初唐宋之问有诗云“薜荔摇青气,桄榔翳碧苔”,描写了蔓生浓绿的薜荔、 的桄榔与碧苔相映成趣的景致,令人 。?

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)

( )

A.司空见惯 同流合污 袅袅婷婷 心驰神往

B.层出不穷 随波逐流 袅袅婷婷 爽心悦目

C.司空见惯 随波逐流 亭亭玉立 心驰神往

D.层出不穷 同流合污 亭亭玉立 爽心悦目

答案 C 第一处,司空见惯:看惯了就不觉得奇怪。层出不穷:接连不断地出现,没有穷尽。材料中强调“薜荔”这一意象在古诗文中十分常见,用“司空见惯”更恰当。第二处,随波逐流:随着波浪起伏,跟着流水漂荡,比喻自己没有主见,随着潮流走。同流合污:随着坏人一起做坏事。根据下文“在寂寞中生长”“活出了自己的精彩”等内容可知,用“随波逐流”更恰当。第三处,袅袅婷婷:形容女子走路体态轻盈柔美。亭亭玉立:形容美女身材修长或花木等形体挺拔。文中形容桄榔,用“亭亭玉立”更合适。第四处,心驰神往:心神飞到(向往的地方),形容非常向往。爽心悦目:景色美丽,令人心情愉快。文中说的是诗歌描写生动,不是实指眼前景色美好,用“心驰神往”更恰当。

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)

( )

A.古代一些文人仕途不顺,他们怀才不遇,身处逆境,常借薜荔抒情,以解心愁。

B.古代文人仕途多困惑,或怀才不遇,或身处逆境,常借薜荔抒情,以解心愁。

C.古代文人仕途不顺或怀才不遇,他们常常为解心愁而借薜荔抒情。

D.古代文人多仕途困惑或怀才不遇,他们身处逆境之时常借薜荔抒情,以解心愁。

答案 D 文中画线句子的语病主要是不合逻辑,修改的关键是把句子的逻辑关系理顺。A、B两项,“身处逆境”包括了“仕途不顺”及“怀才不遇”,不能并提。C项中“仕途不顺”与“怀才不遇”有交叉,不合逻辑。综合分析,D项修改最恰当。

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分)

( )

A.若是晴朗的夏日,远远望去仿佛一片彩霞,阳光为它涂上一层金色

B.若是天气晴朗,阳光为它涂上一层金色,远远望去仿佛一片彩霞

C.远远望去,阳光为它涂上一层金色,简直是一片彩霞

D.远远望去,简直是一片彩霞,阳光为它涂上一层金色

答案 B 上文已经交代“夏天来了”,这里就不需要再说“夏日”,由此排除A项。上文提到“风雨雷电”,这里说“天气晴朗”,应先说阳光照射,后说仿佛彩霞,这样更符合逻辑。故选B项。

4.下列诗句对仗工整的一项是(3分)

( )

A.柿叶翻红霜景秋,碧天如水倚红楼。

B.青云未得平行去,梦到江南身旅羁。

C.白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新。

D.花鬚柳眼各无赖,紫蝶黄蜂俱有情。

答案 D 诗句要对仗工整,上下句的对应词语要结构相同、词性相同。A项,“霜景秋”为名词加名词形式,“倚红楼”为动词加名词形式,故排除此项;B项,“青云”为偏正式词语,“梦到”为主谓式词语,故排除此项;C项,“白沙翠竹”为并列式,“相送柴门”为动宾式,故排除此项。

二、阅读提升(9分)

阅读下面的文字,完成问题。(9分)

青与绿

林

庚

“青青河畔草,郁郁园中柳”“枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草”,草与柳在古代诗词中经常这样同时并见,要说明其间的缘故,根本上还是因为都涉及春天。“杨柳东风树,青青夹御河”“野火烧不尽,春风吹又生”,柳树是代表着春风的,而草则又与春风共其命运。“池塘生春草,园柳变鸣禽”,春回大地的信息,首先就体现在草与柳的变化上。“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”,只是那么一点点若有若无的草的痕迹,便宣告了春天的来临。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,柳枝上刚萌发出点点的细叶,料峭的春风便已来到了人间。这个细叶,在诗词中又被称为“柳眼”,仿佛在说碧玉妆成的柳树,忽然从睡梦中醒来,睁开了眼睛,同时也就是春天的开始了。所谓“风回小院庭芜绿,柳眼春相续”,草透出了绿意,柳睁开来眼睛,这是多么富于生意的绿色世界啊。

世界是绿色的,可是诗人却爱说“青青河畔草”“青青夹御河”“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”。“柳色新”自是嫩绿色,所谓“看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识”,可是却非说“青青”不可。春天叫作青春;“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”“青春复随冠冕入,紫禁正耐烟花绕”。而春游也叫作踏青,却不说踏绿。春天唤作青阳,春神名曰青帝,少年称为青年,那么到底是谁代表着春天呢?

绿与青原是相近的颜色,所以青天又称碧落、碧空,碧也就是绿。绿草可以称为青草,绿柳却不能称为青柳,但是“天官动将星,汉地柳条青”却又是好诗。“春晚绿野秀”,这绿野却很少被称为青野。大概由于绿指的是具体的现实的世界,而青则仿佛带有某种概括性的深远意义。绿原是一种和谐的色调,在万紫千红的春天,绿乃是多样统一的典范。而青则更为单纯、凝净、清醒、永久,松树因此都被称为青松。所谓青山绿水,何尝不是两种性格的说明呢?这或者会给我们带来一点生活中的启发。谁不愿意青山不改、青春常在呢?但这只是一种理想,从现实到理想,从具体性到概括性,本来是绿的却说成青的,但愿人长久,千里共青青。

(节选自《唐诗综论》,有删改)

5.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

( )

A.诗词中将“细叶”称为“柳眼”,是因为春天开始时,柳枝上刚萌发出的细叶仿佛柳树的眼睛。

B.绿指的是具体的现实的世界的颜色,而青代表的是某种意义,它已经不属于颜色的范畴。

C.绿和青本是相近的颜色,但绿侧重表现客观世界,青侧重表现主观感受,青松不能称为绿松就是例证。

D.青山绿水,既有单纯、凝净、清醒、永久的青,又有和谐统一的绿,正是青与绿两种性格的说明。

答案 D A项,“刚萌发出的细叶仿佛柳树的眼睛”是对文章的误读;B项,“青代表的是某种意义,它已经不属于颜色的范畴”错误,青首先是一种颜色,只是“仿佛带有某种概括性的深远意义”;C项,“青松不能称为绿松”是用来证明“青则更为单纯、凝净、清醒、永久”的,而不是用来证明“青侧重表现主观感受”的。

6.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

( )

A.文章用草和柳的关系引出话题,并且以这两种常见的事物来论证青与绿的本质区别,利于读者理解。

B.“草色遥看近却无”“不知细叶谁裁出”“柳眼春相续”等诗句都能证明春回大地首先体现在草与柳的变化上。

C.作者用“青青河畔草”“青青夹御河”证明了世界虽是绿色的,可诗人们却爱用“青”表现绿色这个观点。

D.“客舍青青柳色新”“汉地柳条青”都能证明“绿柳却不能称为青柳”这一观点有失偏颇。

答案 D D项,这两句诗不能证明,且“绿柳却不能称为青柳”没有偏颇。“客舍青青柳色新”在第2段,本来用以论述“世界是绿色的,可是诗人却爱说‘青青河畔草’“青青夹御河”‘渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新’”,但它可以说明柳色能够用青修饰;“汉地柳条青”在第3段,作者说是好诗,说明绿柳虽然不能称为青柳,但柳条可以用青修饰。由此看来,古诗中的柳色、柳条和柳是有区别的。

7.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

( )

A.柳树代表着春风,而草又与春风共其命运,所以草与柳在古代诗词中经常同时出现。

B.春天叫作青春,春游叫作踏青,春天唤作青阳,春神名曰青帝,作者认为青代表着春天。

C.绿柳、绿野均指诗人眼中现实的世界,而青仿佛带有某种深远的意义,所以一般没有青柳、青野之说。

D.由绿到青,由具体到概括,由现实到理想,这里既有诗人们的理想,也有作者的期望。

答案 B B项,“作者认为青代表着春天”错误,原文说“到底是谁代表着春天呢”,从最后一段来看,代表着春天的不只是青。

三、创新应用(17分)

8.请从“竹”“旦”“月”三字中任选一个,参照下面文字中画线句子的形式进行仿写。(5分)

中国汉字有着无穷的魅力。其独特的形美和义美,随时都能勾起人们无限的联想和想象。例如:一个“马”字,让你仿佛看到了鬃毛飘扬昂首长啸的骏马,孤独踯躅在寂寞的沙场。一个“雨”字,让你仿佛看到了小雨淅淅沥沥地洒落,红了樱桃,绿了芭蕉。

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

================================================================?

================================================================?

答案 (示例1)一个“竹”字,让你仿佛看到了翠绿秀颀的万竿斜竹,在阳光里筛下斑驳的影子,耳边竹风飒飒,地上竹影婆娑。

(示例2)一个“旦”字,让你仿佛看到了一轮红彤彤的太阳从地平线上冉冉升起,云蒸霞蔚,气象万千。

解析 解答此类题要抓住例句的句式特点和修辞手法,仿照其特点造句。仿写时要注意形似和神似。

9.用一句话概括下面这段文字的主要信息。(不超过30字)(6分)

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌》)自从屈原歌唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”至于王褒《渡河北》的名句“秋风吹木叶,还似洞庭波”,则其所受的影响更是显然了。在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

================================================================?

答案 “木叶”自屈原的《九歌》中唱出而成为诗人们钟爱的形象。

解析 此题根据文段中的“自从屈原歌唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们”“在这里我们乃看见‘木叶’是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象”等内容概括即可。注意字数的要求。

10.(2020山东济南高一阶段性检测)下面文段有四处语言表达的问题,请写出有问题的句子的序号并修改,使文段准确流畅。(6分)

①中央城市工作会议给城市顽症开出了多剂方案。②“融不进的城市,回不去的故乡”击碎了多少外来务工人员的梦想,即将实施的《居住证暂行条例》,会让更多异乡人在城市里找到了归属感;③“不能让孩子输在起跑线上”让年轻父母为孩子择校发愁,“就近入学”的新政,会让“狼爸虎妈”们卸下沉重的包袱;④“最悲伤作文”让人心酸,“2020年确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成”的誓言,许给了“野百合”们一个不远的春天。⑤突破每一次改革,⑥都会给迷茫中的人们以安心,给焦虑中的人们以方向。

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

================================================================?

答案 第①句,“方案”改为“良药”。第②句改为“找到归属感”。第⑤句去掉“突破”,或改为“改革的每一次突破”。第⑥句,“迷茫”与“焦虑”位置互换,或“安心”与“方向”位置互换。

解析 第①句搭配不当,“给城市顽症开出了多剂方案”,“顽症”是比喻说法,那么与之搭配的应是“良药”;第②句不合逻辑,既然是“即将实施的”,那么“找到了归属感”的“了”就应该删掉;第⑤句“突破每一次改革”搭配不当,去掉“突破”,或改为“改革的每一次突破”;第⑥句“都会给迷茫中的人们以安心,给焦虑中的人们以方向”搭配不当,“迷茫”与“焦虑”位置互换,或“安心”与“方向”位置互换。

任务情境

素养目标

1.学习知识性读物,了解其内容,并学以致用,利用阅读所得探究一些具体问题,例如诗歌语言中的暗示性问题

2.细读《说“木叶”》,比较其与《中国建筑的特征》在思考方法和语言表达上的特点

1.语言建构与运用:体会文中所列举的诗句的意蕴,借鉴文中观点,尝试分析更多的诗句

2.思维发展与提升:把握基本观点,理解作者说理的层次和逻辑

3.审美鉴赏与创造:梳理文中所说的“木叶”与“树叶”的不同特征,品味诗词意象背后的意蕴

4.文化传承与理解:自主梳理更多的古诗词意象,加深对传统诗词的喜爱

1.阅读《说“木叶”》,填充下面空缺处的内容。

答:?================================================================

================================================================?

答案 (1)古诗很少用“树叶” (2)第二个特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息

2.《说“木叶”》中写“木叶”的真正目的何在?

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

答案 真正目的是阐述诗歌语言暗示性的特点。

目标一 把握文章的内容和思路

1.第4段通过研究古代诗人们在什么场合才用“木”,得出了怎样的结论?

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

答案 概括出“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。自屈原开始把“木”字用在秋风叶落的季节之中,后代诗人们都将“木”用在秋天的情景中以取得鲜明的形象效果;“树”没有落叶的形象,而“木”显然有落叶的景况。

2.第5段和第4段是什么关系?有什么作用?

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

答案 第5段在第4段的基础上进一步阐述“木”为什么“含有落叶的因素”这一特征,并引出语言“暗示性”的问题,过渡到阐述“木”的第二个艺术特征。

3.结合《说“木叶”》第4—6段,从特征、意味和适用场合等方面分析一下“树”与“木”的不同。

答:?================================================================

================================================================?

答案

比较项

树

木

特 征

繁茂的枝叶、枝叶绿色、树干褐绿色

枝叶疏朗、黄色、本质的干燥

意 味

饱满、飘零

疏朗、干燥、空阔

适用场合

满树叶子吹动,浓荫密密层层,没有悲感

秋风叶落,常跟离愁别绪联系起来,有悲愁的意蕴

目标二 分析写作特色

4.课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,却拟题为“说‘木叶’”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何?

答:?================================================================

================================================================?

答案 标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整篇文章的行文思路就要改变,可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。

而标题拟为“说‘木叶’”,把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

5.第5段中“这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在”,请从修辞的角度分析这个句子的妙处。

答:?================================================================

答案 此处运用拟人修辞,“躲”形象、鲜明、生动地说明了暗示性和概念之间的关系:有关联,但是属于语言的潜在意义。诗歌语言有了暗示性,才使得语言“言有尽而意无穷”。

(以下任务在班级内分组进行)

任务 学习知识性读物,要了解其内容,还要学以致用,利用阅读所得探究一些具体问题。例如《说“木叶”》中所说的“暗示性”在古代诗歌中其实并不罕见,“柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象都具有比较强的暗示性,带有某些特定的意蕴。品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”经常出现在什么样的场景中,能引起哪些联想,具有怎样的暗示性。也可自选形象,搜集资料,分析它们在具体诗作中的含意,思考其暗示性的由来。

①闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

②灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人。(罗隐《柳》)

③扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

④渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。(晏几道《清平乐》)

⑤柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识、京华倦客?(周邦彦《兰陵王》)

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

答案 (示例)①出现在思念故乡的场景中。“柳”常种于檐前屋后,在古诗中又常常有故乡的意味。

②出现在离别的场景中。“柳”与“留”谐音,古人在送别之时,往往折柳相送,以表达依依惜别之情。

③出现在描写春天的场景中。柳树因其吐青早,而成为春天的象征。提起柳树,就让人想起充满勃勃生机的春天,表达了诗人春天来临时喜悦、欢快的心情。

1.《中国建筑的特征》和《说“木叶”》这两篇文章在思考方法和语言表达上各有特点,请比较。

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

================================================================?

答案

思考方法

语言表达

1.按照从整体到局部(由主到次)的顺序展开说明

2.在总结中国建筑的“风格和手法”时,称之为中国建筑的“文法”

3.提出各民族的建筑之间的可译性

4.概括中国建筑的显著特点,理论层面上的解释和形象生动的描述相结合

运用多种说明方法:作诠释、举例子、打比方、作比较、列数字、列图表、摹状貌、下定义、引用等

说

┐

木

叶

└

1.为什么要说“木叶”?①列举出一种文学现象:诗人们钟爱“木叶”。②解释“木叶”就是“树叶”。③从“概念”走向诗歌的“形象”思维中

2.阐述“木叶”的“木”的两个特征

3.总结。“木叶”与“树叶”概念虽相同,但艺术形象相差甚远

1.以小见大,深入浅出

2.引用大量诗句

2.本单元所选的文章或记述科学探究的历程,或阐说不同领域的研究成果。阅读这些文章,能让我们感受科学工作的艰辛和乐趣,体验学术研究的独特魅力,还能让我们了解“发现”与“创造”背后的思维方式。例如,屠呦呦从中国古代典籍中找到灵感,转换研究思路,最终取得突破;梁思成从整体的视角概括中国传统建筑的特点,又借用语言学的概念来进行归纳总结。细读本单元课文,想想其中包含的科学思维方式带给你哪些启发,与同学交流。

答:?================================================================

================================================================?

答案 ①《青蒿素:人类征服疾病的一小步》在叙述屠呦呦研发青蒿素和中医药对人类抵抗疾病的贡献的过程中,运用了由一般到特殊的演绎思维和由个别到一般的归纳思维。

②《一名物理学家的教育历程》中,作者从对鲤鱼世界的想象中,认识到人类观察空间的局限性,间接感悟到高维空间存在的可能,是由感性想象上升到理性创造的思维过程。

③《中国建筑的特征》在说明中国建筑特征的过程中,运用了归纳概括思维和类比说明思维。

④《说“木叶”》从论述“木叶”切入,把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读中,从现象谈到本质,从个别谈到一般,化抽象为形象,化深奥为简单,深入浅出地阐发理论。

启发:在学习和生活中,我们每天都会接触大量新鲜的事物,每天也都会接触很多司空见惯的事物,我们要向这些科学家学习,学习他们对科学探索的热情,从感兴趣的某一点出发,深入钻研,运用分析、概括、归纳的思维方法,总结出事物的普遍规律,探求事物的本质。同时,要开拓视野,激活思维,从前人的经验中吸取灵感,对学习方法和研究方法加以创新,取得新的突破。

分析论点、论据和论证方法

这类题目一般多考查论据与论点的关系,或者是论证的结构。答题时要注意以下几点。

首先要注意文章的题目。文章题目或点明中心论点,或提出论述的问题,或点出议论的范围。

其次要抓住文章的中心论点和分论点。中心论点或出现在题目,或出现在文章开头,或归纳于文章结尾;分论点往往位于文段开头或结尾。

再次是论据,也就是用来论证论点的材料,包括事实论据和理论论据、正面论据和反面论据。论据在文章中主要起证明或反驳论点的作用,有时也起丰富文章内容、增强文章的说服力、增强文章的文采和可读性等作用。

最后是论证。论证的思路一般是首先提出论题,概述议论范围,或点明中心论点,交代写作目的。然后运用举例论证、类比论证、比喻论证等方法对提出的论点进行论证和分析。最后或归纳论点,总结全文;或明确任务,提出做法。

阅读下面的文字,完成问题。

古往今来的大多数人类文明对于狗都有正面的认识、高度的赞美。从虚构的神话到现实的表达,人们很早就开始用画笔记录下这些伙伴的身影,赋予它们忠诚、勇猛、机敏的品质与永恒的生命。

生活在战国时期的思想家韩非子曾记载过一个有趣的故事。有一天,齐王问一位画家:“什么东西最难画?”画家答道:“犬马难,鬼神易。”因为犬马与人们的生活息息相关,大家天天都看在眼里,想要把它们画得看起来相像,并不容易;而鬼神之流,谁都没有亲眼所见,自然可以任由画家发挥,好画许多。通过这则故事,我们得以了解我国古人在绘画创作时力求形似的主张。

若论今天国人最熟悉的猎犬形象,恐怕非《大闹天宫》动画片中伴随二郎神左右的哮天神犬莫属。事实上,猎犬也正是历代画家最爱描绘的犬类。

从现存的仰韶彩陶上,我们便可以看到四肢开张、飞奔向前的猎犬图案。两汉时期的画像石、画像砖上也有许多类似的形象。它们共同表现出狗对于人类最早也是最重要的价值——为人类追击猎物,这也是像“狩”“猎”这样的汉字部首属“犬”的原因。

我国古人曾将犬分为三类,其中之一便是“田犬”,即猎犬。在欧洲中世纪的抄本插图上,也清晰地描绘了狗的四种不同功能:牧羊,逐鹿,追兔和为主人报仇,一半与打猎有关。晋人傅玄在他的《走狗赋》中,赞美优秀的猎犬兼具鹰与虎的“劲武”,也谈到了当时西域进献名犬的故实。

自晋代以来,上层社会开始以驯养和搜求异域名犬为乐,而西域国家也常以名犬作为国礼进献给中原王朝的统治者。这时的猎犬不仅仅会狩猎,还要承担外交的职责。唐代诗人杜甫曾以一篇《天狗赋》尽显天宝年间宫廷所畜西域异犬的风姿。在唐懿德太子李重润墓室里,有一幅今天被命名为《架鹞驯犬图》的壁画。画中描绘了一位唐代内官装束的男子手擎鹞鹰,回首俯视一只抬腿示好的猎犬的场景。猎犬身体修长,双耳尖耸,正是佳犬的特征。另一边,一位胡人驯犬师恭敬地随侍其后——正如杜甫赋文中所提到的那样,西域进献的猎犬都由专门的胡人跟随驯养。

《架鹞驯犬图》为我们提供了不同于以往的猎犬形象。画中的猎犬不再只是一味地奔跑逐猎,它们开始与主人互动,亲昵而温顺。在一派融洽的画面氛围背后,是猎犬地位的进一步上升与礼仪功能的变化。这一点在更早一些的唐章怀太子墓《狩猎出行图》的壁画中也得到体现——在这幅壁画中,猎犬依偎在猎手的怀里,等待着出击的时刻,尽显待遇优渥。

(摘编自《光明日报》《画中瑞犬迎春来》)

下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

( )

A.文章通过画犬论述熟悉的形象难画,并引申出犬与人类的关系。

B.第二段引用韩非子所载故事,是为了突出我国古人绘画创作时力求形似的观点。

C.第五段引用《走狗赋》中内容,能表现出猎犬兼具鹰与虎的“劲武”的特点。

D.最后两段从《架鹞驯犬图》出发,重点论述猎犬从狩猎到被驯养的演变。

答案 B B项,“是为了突出我国古人绘画创作时力求形似的观点”分析错误,“韩非子所载故事”这一论据主要是为了突出犬马难画这一观点。

一、结识作者

“盛唐气象”第一人——林庚

林庚(1910—2006),字静希,诗人、学者。林庚的一生充满诗意。当年读清华大学中文系时,他的毕业论文就是他的第一本新诗集《夜》。此后,他陆续出版的几部诗集,被誉为给诗坛带来了“一份晚唐的美丽”。现代诗人废名曾说:“在新诗当中,林庚的分量或者比任何人都要重些。”他笔耕不辍,90岁高龄时还出版了一本诗集。

林庚对中国文学史的研究独树一帜,他对唐诗做出了“盛唐气象”“少年精神”等经典概括。20世纪40年代以来,他曾三度撰写中国文学史,其中《中国文学简史》作为高校教材流传至今。

代表作品:诗集《春野与窗》《北平情歌》《冬眠曲及其他》等,学术著作《诗人屈原及其作品研究》《诗人李白》《唐诗综论》等。

二、探寻背景

20世纪80年代,诗坛呈现出萎靡不振的景象,专门发表诗歌的报纸杂志寥寥无几。针对这种现状,林庚曾说:“当代诗歌路子不对……诗歌的语言,是艺术的语言、诗化的语言、精练的语言,它需要从日常的生活语言中不断进行提炼,既不能脱离生活语言,又要超越生活语言。”本文正是通过对古代诗歌中“木”字的解说,说明诗歌语言的特点。

一、课内挖掘

处处留心皆学问

文学作品中,一个字精妙与否,足以决定作品是出神入化,还是索然无味。尤其是我们的古典诗词,用短短的几个字,造就了丰富的情感与博大的意境,使人读后满口余香。

本文作者林庚以他深厚的文学素养与丰富的想象力,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落木”所形成的诗的意境的差别做出了极为精细的美学辨析。他的这种文学研究精神值得我们学习。

应用角度 细心与发现 严谨治学

二、经典素材

严谨不苟,终成学问大家

鲁迅先生既是一位热情的战士,也是一位冷静的学者。他的治学精神和他的勇敢的战士精神一样,在学问上也是不妥协的!他如果要研究什么,他便丝毫不肯放松。自从介绍了新艺术的理论到中国来以后,从根本上介绍得最多最好的还是只有他一个人。他有许多出版的书籍,自校对到封面的装帧,全部是出于他自己之手。他校对时,一个字一个字地细校,从不马虎放过,没有半点放松。不马虎,不苟且,从根本上下功夫,这便是他的治学精神。

三、热点链接

严谨治学,默默耕耘,演绎别样芳华

鲁统部,2018年在天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院担任院长,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,广东省“珠江学者”特聘教授,享受国务院特殊津贴。鲁统部把教书育人作为自己的天职。他一直保持着严谨的作风和谦恭的品格。为了更好地了解学生的学习状况,他定期组织研究生讨论会和学术交流会。在理论联系实际方面进行深入研究和探讨,用自己的研究成果来激发学生的学习热情,用自己的思维方式和研究方法来引导学生思考和分析问题,为学生今后创造性地进行工作奠定坚实的基础。鲁统部心系学生和年轻教师,不论科研任务多么繁忙,出差多么劳累,都不忘关心学生与年轻教师的科研进展,时刻嘱咐学生操作安全,他经常亲自前往实验室检查学生有没有做好防护措施。为优化实验室环境,他亲自为学生送去净化空气的绿植。

鲁统部在平凡的工作岗位上做出了不平凡的事情,如同春风化雨,深深地教育了广大的学生,也树立起一个受人尊敬的师德典范。

读了上面的故事,你有什么感想,写下来吧!

================================================================?

================================================================?

================================================================?

================================================================?

================================================================?

?

一、基础达标(12分)

阅读下面的文字,完成问题。(9分)

“薜荔”是古诗文中 的意象,古代文人仕途困惑,怀才不遇,身处逆境,常借薜荔抒情,以解心愁。中唐诗人柳宗元被贬柳州时写到“惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙”,晚唐诗人沈彬亦有诗云“薜荔惹烟笼蟋蟀,芰荷翻雨泼鸳鸯”,诗因薜荔而生出凄楚的意味。有趣的是,薜荔也有另外一面,薜荔不 ,在寂寞中生长,延伸着碧绿的藤蔓,任密雨侵袭,依然绿意盎然,活出了自己的精彩。屈原《离骚》中就有“擥木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊”的诗句,借薜荔这种芳草来表达清高芳洁之意。夏天来了,薜荔更显生机,碧绿的藤条坚韧地攀附墙壁,形成一扇天然的绿壁,任凭风雨雷电轰击,也不能分离它们。( )。待到挂果时,薜荔藤叶丛里挂满了青果,煞是可爱,初唐宋之问有诗云“薜荔摇青气,桄榔翳碧苔”,描写了蔓生浓绿的薜荔、 的桄榔与碧苔相映成趣的景致,令人 。?

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)

( )

A.司空见惯 同流合污 袅袅婷婷 心驰神往

B.层出不穷 随波逐流 袅袅婷婷 爽心悦目

C.司空见惯 随波逐流 亭亭玉立 心驰神往

D.层出不穷 同流合污 亭亭玉立 爽心悦目

答案 C 第一处,司空见惯:看惯了就不觉得奇怪。层出不穷:接连不断地出现,没有穷尽。材料中强调“薜荔”这一意象在古诗文中十分常见,用“司空见惯”更恰当。第二处,随波逐流:随着波浪起伏,跟着流水漂荡,比喻自己没有主见,随着潮流走。同流合污:随着坏人一起做坏事。根据下文“在寂寞中生长”“活出了自己的精彩”等内容可知,用“随波逐流”更恰当。第三处,袅袅婷婷:形容女子走路体态轻盈柔美。亭亭玉立:形容美女身材修长或花木等形体挺拔。文中形容桄榔,用“亭亭玉立”更合适。第四处,心驰神往:心神飞到(向往的地方),形容非常向往。爽心悦目:景色美丽,令人心情愉快。文中说的是诗歌描写生动,不是实指眼前景色美好,用“心驰神往”更恰当。

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)

( )

A.古代一些文人仕途不顺,他们怀才不遇,身处逆境,常借薜荔抒情,以解心愁。

B.古代文人仕途多困惑,或怀才不遇,或身处逆境,常借薜荔抒情,以解心愁。

C.古代文人仕途不顺或怀才不遇,他们常常为解心愁而借薜荔抒情。

D.古代文人多仕途困惑或怀才不遇,他们身处逆境之时常借薜荔抒情,以解心愁。

答案 D 文中画线句子的语病主要是不合逻辑,修改的关键是把句子的逻辑关系理顺。A、B两项,“身处逆境”包括了“仕途不顺”及“怀才不遇”,不能并提。C项中“仕途不顺”与“怀才不遇”有交叉,不合逻辑。综合分析,D项修改最恰当。

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分)

( )

A.若是晴朗的夏日,远远望去仿佛一片彩霞,阳光为它涂上一层金色

B.若是天气晴朗,阳光为它涂上一层金色,远远望去仿佛一片彩霞

C.远远望去,阳光为它涂上一层金色,简直是一片彩霞

D.远远望去,简直是一片彩霞,阳光为它涂上一层金色

答案 B 上文已经交代“夏天来了”,这里就不需要再说“夏日”,由此排除A项。上文提到“风雨雷电”,这里说“天气晴朗”,应先说阳光照射,后说仿佛彩霞,这样更符合逻辑。故选B项。

4.下列诗句对仗工整的一项是(3分)

( )

A.柿叶翻红霜景秋,碧天如水倚红楼。

B.青云未得平行去,梦到江南身旅羁。

C.白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新。

D.花鬚柳眼各无赖,紫蝶黄蜂俱有情。

答案 D 诗句要对仗工整,上下句的对应词语要结构相同、词性相同。A项,“霜景秋”为名词加名词形式,“倚红楼”为动词加名词形式,故排除此项;B项,“青云”为偏正式词语,“梦到”为主谓式词语,故排除此项;C项,“白沙翠竹”为并列式,“相送柴门”为动宾式,故排除此项。

二、阅读提升(9分)

阅读下面的文字,完成问题。(9分)

青与绿

林

庚

“青青河畔草,郁郁园中柳”“枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草”,草与柳在古代诗词中经常这样同时并见,要说明其间的缘故,根本上还是因为都涉及春天。“杨柳东风树,青青夹御河”“野火烧不尽,春风吹又生”,柳树是代表着春风的,而草则又与春风共其命运。“池塘生春草,园柳变鸣禽”,春回大地的信息,首先就体现在草与柳的变化上。“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”,只是那么一点点若有若无的草的痕迹,便宣告了春天的来临。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,柳枝上刚萌发出点点的细叶,料峭的春风便已来到了人间。这个细叶,在诗词中又被称为“柳眼”,仿佛在说碧玉妆成的柳树,忽然从睡梦中醒来,睁开了眼睛,同时也就是春天的开始了。所谓“风回小院庭芜绿,柳眼春相续”,草透出了绿意,柳睁开来眼睛,这是多么富于生意的绿色世界啊。

世界是绿色的,可是诗人却爱说“青青河畔草”“青青夹御河”“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”。“柳色新”自是嫩绿色,所谓“看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识”,可是却非说“青青”不可。春天叫作青春;“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”“青春复随冠冕入,紫禁正耐烟花绕”。而春游也叫作踏青,却不说踏绿。春天唤作青阳,春神名曰青帝,少年称为青年,那么到底是谁代表着春天呢?

绿与青原是相近的颜色,所以青天又称碧落、碧空,碧也就是绿。绿草可以称为青草,绿柳却不能称为青柳,但是“天官动将星,汉地柳条青”却又是好诗。“春晚绿野秀”,这绿野却很少被称为青野。大概由于绿指的是具体的现实的世界,而青则仿佛带有某种概括性的深远意义。绿原是一种和谐的色调,在万紫千红的春天,绿乃是多样统一的典范。而青则更为单纯、凝净、清醒、永久,松树因此都被称为青松。所谓青山绿水,何尝不是两种性格的说明呢?这或者会给我们带来一点生活中的启发。谁不愿意青山不改、青春常在呢?但这只是一种理想,从现实到理想,从具体性到概括性,本来是绿的却说成青的,但愿人长久,千里共青青。

(节选自《唐诗综论》,有删改)

5.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

( )

A.诗词中将“细叶”称为“柳眼”,是因为春天开始时,柳枝上刚萌发出的细叶仿佛柳树的眼睛。

B.绿指的是具体的现实的世界的颜色,而青代表的是某种意义,它已经不属于颜色的范畴。

C.绿和青本是相近的颜色,但绿侧重表现客观世界,青侧重表现主观感受,青松不能称为绿松就是例证。

D.青山绿水,既有单纯、凝净、清醒、永久的青,又有和谐统一的绿,正是青与绿两种性格的说明。

答案 D A项,“刚萌发出的细叶仿佛柳树的眼睛”是对文章的误读;B项,“青代表的是某种意义,它已经不属于颜色的范畴”错误,青首先是一种颜色,只是“仿佛带有某种概括性的深远意义”;C项,“青松不能称为绿松”是用来证明“青则更为单纯、凝净、清醒、永久”的,而不是用来证明“青侧重表现主观感受”的。

6.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

( )

A.文章用草和柳的关系引出话题,并且以这两种常见的事物来论证青与绿的本质区别,利于读者理解。

B.“草色遥看近却无”“不知细叶谁裁出”“柳眼春相续”等诗句都能证明春回大地首先体现在草与柳的变化上。

C.作者用“青青河畔草”“青青夹御河”证明了世界虽是绿色的,可诗人们却爱用“青”表现绿色这个观点。

D.“客舍青青柳色新”“汉地柳条青”都能证明“绿柳却不能称为青柳”这一观点有失偏颇。

答案 D D项,这两句诗不能证明,且“绿柳却不能称为青柳”没有偏颇。“客舍青青柳色新”在第2段,本来用以论述“世界是绿色的,可是诗人却爱说‘青青河畔草’“青青夹御河”‘渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新’”,但它可以说明柳色能够用青修饰;“汉地柳条青”在第3段,作者说是好诗,说明绿柳虽然不能称为青柳,但柳条可以用青修饰。由此看来,古诗中的柳色、柳条和柳是有区别的。

7.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

( )

A.柳树代表着春风,而草又与春风共其命运,所以草与柳在古代诗词中经常同时出现。

B.春天叫作青春,春游叫作踏青,春天唤作青阳,春神名曰青帝,作者认为青代表着春天。

C.绿柳、绿野均指诗人眼中现实的世界,而青仿佛带有某种深远的意义,所以一般没有青柳、青野之说。

D.由绿到青,由具体到概括,由现实到理想,这里既有诗人们的理想,也有作者的期望。

答案 B B项,“作者认为青代表着春天”错误,原文说“到底是谁代表着春天呢”,从最后一段来看,代表着春天的不只是青。

三、创新应用(17分)

8.请从“竹”“旦”“月”三字中任选一个,参照下面文字中画线句子的形式进行仿写。(5分)

中国汉字有着无穷的魅力。其独特的形美和义美,随时都能勾起人们无限的联想和想象。例如:一个“马”字,让你仿佛看到了鬃毛飘扬昂首长啸的骏马,孤独踯躅在寂寞的沙场。一个“雨”字,让你仿佛看到了小雨淅淅沥沥地洒落,红了樱桃,绿了芭蕉。

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

================================================================?

================================================================?

答案 (示例1)一个“竹”字,让你仿佛看到了翠绿秀颀的万竿斜竹,在阳光里筛下斑驳的影子,耳边竹风飒飒,地上竹影婆娑。

(示例2)一个“旦”字,让你仿佛看到了一轮红彤彤的太阳从地平线上冉冉升起,云蒸霞蔚,气象万千。

解析 解答此类题要抓住例句的句式特点和修辞手法,仿照其特点造句。仿写时要注意形似和神似。

9.用一句话概括下面这段文字的主要信息。(不超过30字)(6分)

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌》)自从屈原歌唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”至于王褒《渡河北》的名句“秋风吹木叶,还似洞庭波”,则其所受的影响更是显然了。在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

================================================================?

答案 “木叶”自屈原的《九歌》中唱出而成为诗人们钟爱的形象。

解析 此题根据文段中的“自从屈原歌唱出这动人的诗句,它的鲜明的形象,影响了此后历代的诗人们”“在这里我们乃看见‘木叶’是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象”等内容概括即可。注意字数的要求。

10.(2020山东济南高一阶段性检测)下面文段有四处语言表达的问题,请写出有问题的句子的序号并修改,使文段准确流畅。(6分)

①中央城市工作会议给城市顽症开出了多剂方案。②“融不进的城市,回不去的故乡”击碎了多少外来务工人员的梦想,即将实施的《居住证暂行条例》,会让更多异乡人在城市里找到了归属感;③“不能让孩子输在起跑线上”让年轻父母为孩子择校发愁,“就近入学”的新政,会让“狼爸虎妈”们卸下沉重的包袱;④“最悲伤作文”让人心酸,“2020年确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成”的誓言,许给了“野百合”们一个不远的春天。⑤突破每一次改革,⑥都会给迷茫中的人们以安心,给焦虑中的人们以方向。

答:?================================================================

================================================================?

================================================================?

================================================================?

答案 第①句,“方案”改为“良药”。第②句改为“找到归属感”。第⑤句去掉“突破”,或改为“改革的每一次突破”。第⑥句,“迷茫”与“焦虑”位置互换,或“安心”与“方向”位置互换。

解析 第①句搭配不当,“给城市顽症开出了多剂方案”,“顽症”是比喻说法,那么与之搭配的应是“良药”;第②句不合逻辑,既然是“即将实施的”,那么“找到了归属感”的“了”就应该删掉;第⑤句“突破每一次改革”搭配不当,去掉“突破”,或改为“改革的每一次突破”;第⑥句“都会给迷茫中的人们以安心,给焦虑中的人们以方向”搭配不当,“迷茫”与“焦虑”位置互换,或“安心”与“方向”位置互换。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])