13 短文两篇 讲练课件——湖北省黄冈市九年级下册语文部编版(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 13 短文两篇 讲练课件——湖北省黄冈市九年级下册语文部编版(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 516.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第四单元

13 短文两篇

◆走近作者

弗朗西斯·培根(1561—1626),英国哲学家、作家。著有《新工具论》《亨利第七王朝史》、幻想游记《新大西岛》和58篇短文组成的《随笔》。马克思称培根为“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”。

马南邨(1912—1966),原名邓拓,福建闽侯人。新闻记者、政论家、杂文作家。主要作品有杂文集《燕山夜话》、诗词集《邓拓诗词选》等。

◆文学常识

朱熹读书法:凡读书,须要读得字字响亮,不可误一字,不可少一字,不可多一字,不可倒一字,不可牵强暗记,只是要多诵数遍,自然上口,久远不忘。古人云,“读书百遍,其义自见”。谓读得熟,则不待解说,自晓其义也。余尝谓,读书有三到,谓心到,眼到,口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

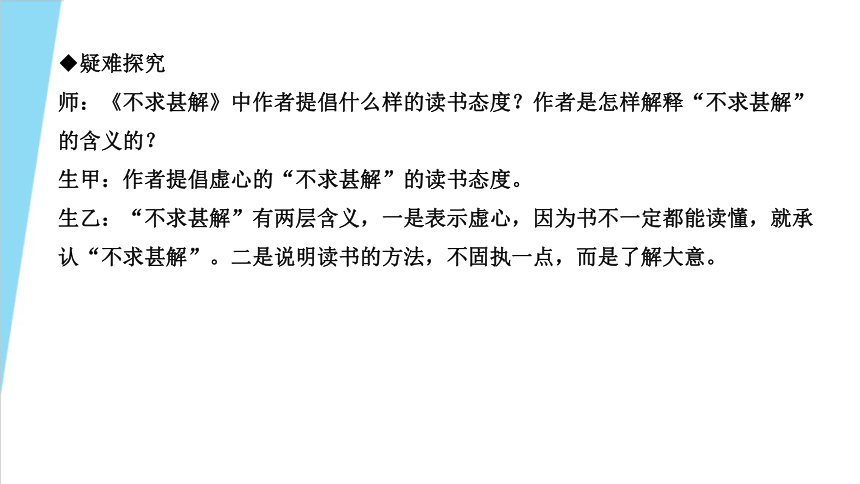

◆疑难探究

师:《不求甚解》中作者提倡什么样的读书态度?作者是怎样解释“不求甚解”的含义的?

生甲:作者提倡虚心的“不求甚解”的读书态度。

生乙:“不求甚解”有两层含义,一是表示虚心,因为书不一定都能读懂,就承认“不求甚解”。二是说明读书的方法,不固执一点,而是了解大意。

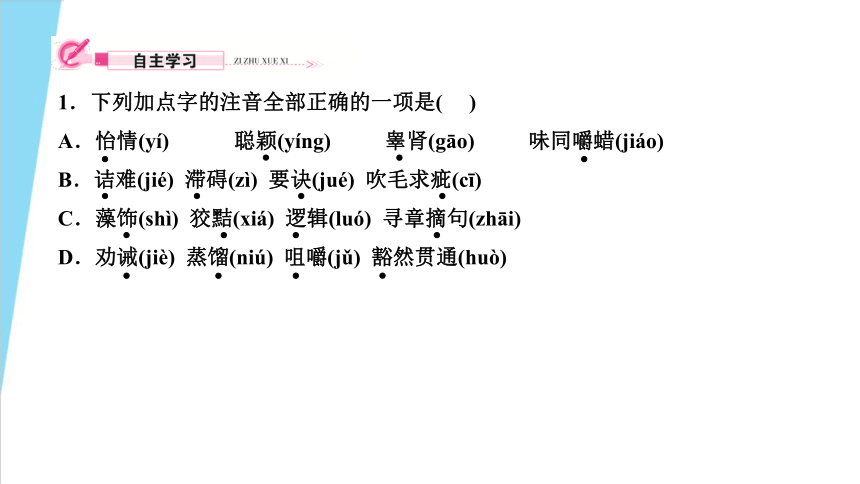

1.下列加点字的注音全部正确的一项是( C )

A.怡情(yí) 聪颖(yíng) 睾肾(gāo) 味同嚼蜡(jiáo)

B.诘难(jié) 滞碍(zì) 要诀(jué) 吹毛求疵(cī)

C.藻饰(shì) 狡黠(xiá) 逻辑(luó) 寻章摘句(zhāi)

D.劝诫(jiè) 蒸馏(niú) 咀嚼(jǔ) 豁然贯通(huò)

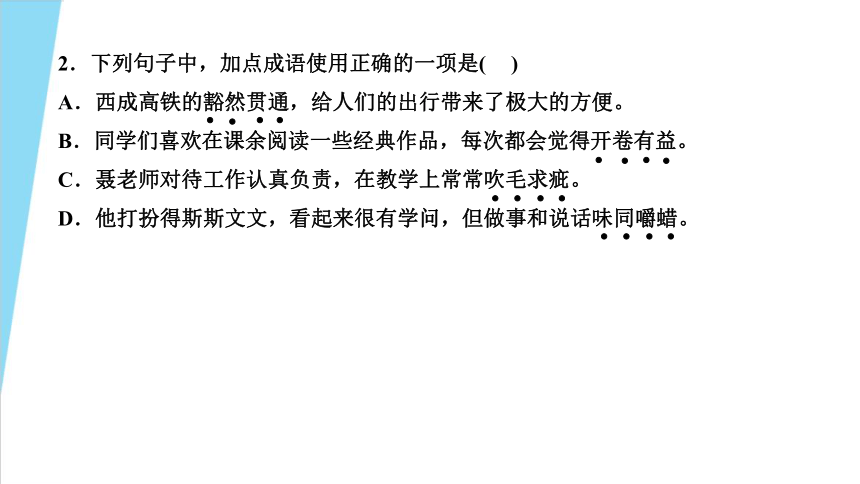

2.下列句子中,加点成语使用正确的一项是( B )

A.西成高铁的豁然贯通,给人们的出行带来了极大的方便。

B.同学们喜欢在课余阅读一些经典作品,每次都会觉得开卷有益。

C.聂老师对待工作认真负责,在教学上常常吹毛求疵。

D.他打扮得斯斯文文,看起来很有学问,但做事和说话味同嚼蜡。

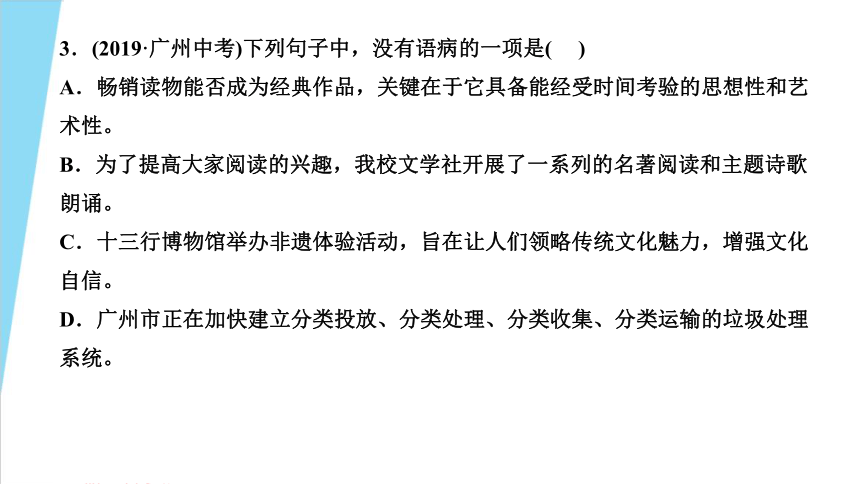

3.(2019·广州中考)下列句子中,没有语病的一项是( C )

A.畅销读物能否成为经典作品,关键在于它具备能经受时间考验的思想性和艺术性。

B.为了提高大家阅读的兴趣,我校文学社开展了一系列的名著阅读和主题诗歌朗诵。

C.十三行博物馆举办非遗体验活动,旨在让人们领略传统文化魅力,增强文化自信。

D.广州市正在加快建立分类投放、分类处理、分类收集、分类运输的垃圾处理系统。

【点拨】A项,两面对一面,在“具备”前加“是否”;B项,成分残缺,在句尾加上“等系列活动”;D项,语序不当,次序应为“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”。

4.(原创题)下列各句中,标点符号使用不规范的一项是( A )

A.读了拜伦的诗,就想到西班牙去,想看看西班牙女郎的头发是黑的,还是金黄的?

B.读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

C.据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略”。

D.宋代理学家陆象山的语录中说:“读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。”

5.下列说法不正确的一项是( B )

A. 《谈读书》的作者培根创作的《培根随笔》是英国随笔文学的开山之作, “知识就是力量”这句经典名言即由培根第一次提出。

B.《钢铁是怎样炼成的》《红星照耀中国》《昆虫记》的作者分别是苏联作家尼古拉·奥斯特洛夫斯基、英国记者埃德加·斯诺、法国昆虫学家法布尔。

C.“倘若在永久的生命中,只容有一次极乐的应许,我要至诚地求着。”这是一个表示假设关系的复句。

D. “我在母亲怀里”和“我在母亲怀里笑”中“在”字的词性分别是动词、介词。

【点拨】埃德加·斯诺是美国记者。

6.(2019·自贡中考)依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( C )

千年书院经时间打磨,其永恒的智慧值得现代人铭记与发展。我们应________,________,________,________,________。

①让书院在新时代中展现出时代风采和永久魅力 ②守住书院根脉

③古为今用,去芜存菁 ④呵护书院历史 ⑤激活书院文化

A.①④⑤②③ B.②①④⑤③ C.②④⑤③① D.①③④⑤②

(2019·襄阳中考)

从小学生“读书等身”说开去

①只要每天坚持读书,就能做到“读书等身”。

②江苏昆山玉峰实验学校改进教育方式,十几年来,开展每日午读、亲子读书会、阅读节等活动,让孩子们爱上了阅读。小学6年的时间,一个孩子竟能读1700本课外书。阅读不仅让孩子开阔了视野、提高了成绩,还锻炼了口才和思维,跟爸爸妈妈在家里相处也变得更加融洽。

③有感于读书给孩子带来的变化,玉峰实验学校的一位家长突发奇想,让孩子与读过的书合一张影,结果发现书堆起来,跟孩子身高一样高。如果要解码该校一些小学生“6年读1700本书”的奧秘,或许正源于学校通过改进教育方式,让这

里有了更多“读书等身”的孩子,其实现路径就是挤时间读书——“只要每天坚持花 20分钟时间,就能在小学6年读完1700本书。”

④第十六次全国国民阅读调查显示,2018 年我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.67本,与2017 年基本持平;超过半数成年国民倾向于数字阅读,纸质阅读比例下降;在对个人阅读数量评价中,只有2.1%的成年国民认为自己阅读数量很多,6.3%的认为自己阅读数量比较多,37.8%的认为自己阅读数量一般,41.5%的认为自己阅读数量很少或比较少。成年国民阅读数量少最主要的原因是“工作忙没时间”。相比小学生“读书等身”,我们是否有点汗颜?

⑤古人云:“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”抗战名将彭雪枫常告诫自己:“如果不抓紧时间学习, 我会输给工作的。”在戎马倥偬的岁月里,他不论行军作战多么艰苦,都坚持每日读书,常常

手不释卷、挑灯夜战。他的名言是“知识之在于我,向来是如饥似渴的”,座右铭是“苦读苦读一百个苦读”,约法三章是“每日决学两小时”。今天我们各方面条件都比过去优越得多,即使工作再忙,其实也不难发现有一些碎片时间。比如在公交、地铁等车时,在银行排队时,或者睡前20分钟,都能成为自己专享的读书时间。

⑥鲁迅说:“哪里有天才?我是把别人喝咖啡的工夫都用在写作上了。”对读书人而言,就是应该合理地利用自己的时间碎片。在碎片化的时间里,是拿手机刷屏,还是读电子书或者手不释卷,是对我们读书习惯与学习定力的考验。如果在碎片化时间看碎片化信息,那么浅表、庸俗就会无形放大;如果在这期间读有价值的东西,那么我们的修养和才干就会不断累积。所以,我们提倡多读书、读好书,其价值和意义就在这里,同时读纸质书和读电子书也并不相悖。

⑦“读书破万卷,下笔如有神。”古人早已为我们指出了读与写之间的关系。在这个新时代,人人都想“下笔如有神”,取得像大文豪们那样“著作等身”的成就。然而,梦想不会从天而降,还需先静下心来,多挤点时间,“读书破万卷”,才能厚积薄发、梦想成真。作为普通人,纵然我们做不到“著作等身”,但只要每天坚持读书,也能做到“读书等身”。

(有删改)

7.下面对原文理解和分析不正确的一项是( B )

A.江苏昆山玉峰实验学校通过多种活动方式,让学生爱上了阅读,也让更多孩子“读书等身”。

B.第④段引用了大量的调查数据,意在告诉我们:成年人纸质阅读量明显不足,原因是工作忙没有时间。

C.选文第⑦段论述了读与写的关系:读是写的前提,只有大量的阅读,才能厚积薄发。

D.全文思路清晰,结构严谨,既摆事实又讲道理,具有很强的现实意义。

【点拨】只是借口。

8.这篇文章的中心论点是什么,请用原文语句回答。

只要每天坚持读书,就能做到“读书等身”。

9.第②③段主要运用了哪一种论证方法?有什么作用?

举例论证,通过列举“玉峰实验学校开展各种读书活动,成效显著”的事例,具体有力地论证了中心论点“只要每天坚持读书,就能做到‘读书等身’”, 增强了说服力。

10.仔细阅读第⑤段,分析本段的论证思路。

先引用名言强调抓紧时间读书的重要性,接着列举彭雪枫勤读的例子,告诉我们要抓紧时间,坚持每日读书,最后告诉我们:一些碎片时间,是可以成为读书时间的。

11.根据本文观点,说一说在今天这个网络化、信息化的时代,我们可以怎样读书。(答三点即可)

示例:坚持每天阅读;合理利用自己的碎片时间;要读有价值的东西;静下心来挤时间读;读书形式可以多样化;多读书,读好书。

12.(2019·台州中考)名著阅读可以采取多部联读的方法。下面是《西游记》《镜花缘》《格列佛游记》三部作品的阅读任务,请你完成。

【任务一】探究《西游记》《镜花缘》中的“女儿国”。

(1)简要概述唐僧和林之洋在“女儿国”的经历。

《西游记》中女儿国国王相中唐僧后准备留他为国王,自己不惜屈尊为王后,唐僧不答应,最后孙悟空用计获得通关文牒,并帮助唐僧脱身。《镜花缘》中女儿国国王相中林之洋后准备招他为妃,林之洋想尽办法却脱不了身,受尽折磨,最后在唐敖的帮助下才得以脱身。

(2)作者写两人在“女儿国”的经历有何用意?请简要说说。

《西游记》叙述唐僧在女儿国的经历,意在突出唐僧西天取经途中不受外界诱惑

的坚定意志。《镜花缘》叙述林之洋在女儿国的经历,描述女子所受的痛苦,意在表现女儿国的风俗习惯,揭露封建陋习。

【任务二】探究孙悟空、唐敖、格列佛三个人物形象。

(3)同学们在探究这三个人物形象时,有的认为他们都很机智,有的认为他们都很勇敢。你支持哪种观点?请结合作品相关内容简要阐述。

示例一:我认为他们都很机智。孙悟空一路上与妖魔鬼怪斗智,如三借芭蕉扇这一情节中,不断与铁扇公主斗智;唐敖在女儿国,揭檄文治水智救林之洋;格列佛在小人国机智地用一泡尿浇灭宫廷大火。

示例二:我认为他们都很勇敢。孙悟空大闹天宫,勇敢地与天庭对抗;唐敖在淑士国挺身而出,救出身处险境的徐承志;格列佛不畏艰险,一次次勇敢地冒险出航。

13 短文两篇

◆走近作者

弗朗西斯·培根(1561—1626),英国哲学家、作家。著有《新工具论》《亨利第七王朝史》、幻想游记《新大西岛》和58篇短文组成的《随笔》。马克思称培根为“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”。

马南邨(1912—1966),原名邓拓,福建闽侯人。新闻记者、政论家、杂文作家。主要作品有杂文集《燕山夜话》、诗词集《邓拓诗词选》等。

◆文学常识

朱熹读书法:凡读书,须要读得字字响亮,不可误一字,不可少一字,不可多一字,不可倒一字,不可牵强暗记,只是要多诵数遍,自然上口,久远不忘。古人云,“读书百遍,其义自见”。谓读得熟,则不待解说,自晓其义也。余尝谓,读书有三到,谓心到,眼到,口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

◆疑难探究

师:《不求甚解》中作者提倡什么样的读书态度?作者是怎样解释“不求甚解”的含义的?

生甲:作者提倡虚心的“不求甚解”的读书态度。

生乙:“不求甚解”有两层含义,一是表示虚心,因为书不一定都能读懂,就承认“不求甚解”。二是说明读书的方法,不固执一点,而是了解大意。

1.下列加点字的注音全部正确的一项是( C )

A.怡情(yí) 聪颖(yíng) 睾肾(gāo) 味同嚼蜡(jiáo)

B.诘难(jié) 滞碍(zì) 要诀(jué) 吹毛求疵(cī)

C.藻饰(shì) 狡黠(xiá) 逻辑(luó) 寻章摘句(zhāi)

D.劝诫(jiè) 蒸馏(niú) 咀嚼(jǔ) 豁然贯通(huò)

2.下列句子中,加点成语使用正确的一项是( B )

A.西成高铁的豁然贯通,给人们的出行带来了极大的方便。

B.同学们喜欢在课余阅读一些经典作品,每次都会觉得开卷有益。

C.聂老师对待工作认真负责,在教学上常常吹毛求疵。

D.他打扮得斯斯文文,看起来很有学问,但做事和说话味同嚼蜡。

3.(2019·广州中考)下列句子中,没有语病的一项是( C )

A.畅销读物能否成为经典作品,关键在于它具备能经受时间考验的思想性和艺术性。

B.为了提高大家阅读的兴趣,我校文学社开展了一系列的名著阅读和主题诗歌朗诵。

C.十三行博物馆举办非遗体验活动,旨在让人们领略传统文化魅力,增强文化自信。

D.广州市正在加快建立分类投放、分类处理、分类收集、分类运输的垃圾处理系统。

【点拨】A项,两面对一面,在“具备”前加“是否”;B项,成分残缺,在句尾加上“等系列活动”;D项,语序不当,次序应为“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”。

4.(原创题)下列各句中,标点符号使用不规范的一项是( A )

A.读了拜伦的诗,就想到西班牙去,想看看西班牙女郎的头发是黑的,还是金黄的?

B.读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

C.据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,“三人务于精熟,而亮独观其大略”。

D.宋代理学家陆象山的语录中说:“读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。”

5.下列说法不正确的一项是( B )

A. 《谈读书》的作者培根创作的《培根随笔》是英国随笔文学的开山之作, “知识就是力量”这句经典名言即由培根第一次提出。

B.《钢铁是怎样炼成的》《红星照耀中国》《昆虫记》的作者分别是苏联作家尼古拉·奥斯特洛夫斯基、英国记者埃德加·斯诺、法国昆虫学家法布尔。

C.“倘若在永久的生命中,只容有一次极乐的应许,我要至诚地求着。”这是一个表示假设关系的复句。

D. “我在母亲怀里”和“我在母亲怀里笑”中“在”字的词性分别是动词、介词。

【点拨】埃德加·斯诺是美国记者。

6.(2019·自贡中考)依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( C )

千年书院经时间打磨,其永恒的智慧值得现代人铭记与发展。我们应________,________,________,________,________。

①让书院在新时代中展现出时代风采和永久魅力 ②守住书院根脉

③古为今用,去芜存菁 ④呵护书院历史 ⑤激活书院文化

A.①④⑤②③ B.②①④⑤③ C.②④⑤③① D.①③④⑤②

(2019·襄阳中考)

从小学生“读书等身”说开去

①只要每天坚持读书,就能做到“读书等身”。

②江苏昆山玉峰实验学校改进教育方式,十几年来,开展每日午读、亲子读书会、阅读节等活动,让孩子们爱上了阅读。小学6年的时间,一个孩子竟能读1700本课外书。阅读不仅让孩子开阔了视野、提高了成绩,还锻炼了口才和思维,跟爸爸妈妈在家里相处也变得更加融洽。

③有感于读书给孩子带来的变化,玉峰实验学校的一位家长突发奇想,让孩子与读过的书合一张影,结果发现书堆起来,跟孩子身高一样高。如果要解码该校一些小学生“6年读1700本书”的奧秘,或许正源于学校通过改进教育方式,让这

里有了更多“读书等身”的孩子,其实现路径就是挤时间读书——“只要每天坚持花 20分钟时间,就能在小学6年读完1700本书。”

④第十六次全国国民阅读调查显示,2018 年我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.67本,与2017 年基本持平;超过半数成年国民倾向于数字阅读,纸质阅读比例下降;在对个人阅读数量评价中,只有2.1%的成年国民认为自己阅读数量很多,6.3%的认为自己阅读数量比较多,37.8%的认为自己阅读数量一般,41.5%的认为自己阅读数量很少或比较少。成年国民阅读数量少最主要的原因是“工作忙没时间”。相比小学生“读书等身”,我们是否有点汗颜?

⑤古人云:“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。”抗战名将彭雪枫常告诫自己:“如果不抓紧时间学习, 我会输给工作的。”在戎马倥偬的岁月里,他不论行军作战多么艰苦,都坚持每日读书,常常

手不释卷、挑灯夜战。他的名言是“知识之在于我,向来是如饥似渴的”,座右铭是“苦读苦读一百个苦读”,约法三章是“每日决学两小时”。今天我们各方面条件都比过去优越得多,即使工作再忙,其实也不难发现有一些碎片时间。比如在公交、地铁等车时,在银行排队时,或者睡前20分钟,都能成为自己专享的读书时间。

⑥鲁迅说:“哪里有天才?我是把别人喝咖啡的工夫都用在写作上了。”对读书人而言,就是应该合理地利用自己的时间碎片。在碎片化的时间里,是拿手机刷屏,还是读电子书或者手不释卷,是对我们读书习惯与学习定力的考验。如果在碎片化时间看碎片化信息,那么浅表、庸俗就会无形放大;如果在这期间读有价值的东西,那么我们的修养和才干就会不断累积。所以,我们提倡多读书、读好书,其价值和意义就在这里,同时读纸质书和读电子书也并不相悖。

⑦“读书破万卷,下笔如有神。”古人早已为我们指出了读与写之间的关系。在这个新时代,人人都想“下笔如有神”,取得像大文豪们那样“著作等身”的成就。然而,梦想不会从天而降,还需先静下心来,多挤点时间,“读书破万卷”,才能厚积薄发、梦想成真。作为普通人,纵然我们做不到“著作等身”,但只要每天坚持读书,也能做到“读书等身”。

(有删改)

7.下面对原文理解和分析不正确的一项是( B )

A.江苏昆山玉峰实验学校通过多种活动方式,让学生爱上了阅读,也让更多孩子“读书等身”。

B.第④段引用了大量的调查数据,意在告诉我们:成年人纸质阅读量明显不足,原因是工作忙没有时间。

C.选文第⑦段论述了读与写的关系:读是写的前提,只有大量的阅读,才能厚积薄发。

D.全文思路清晰,结构严谨,既摆事实又讲道理,具有很强的现实意义。

【点拨】只是借口。

8.这篇文章的中心论点是什么,请用原文语句回答。

只要每天坚持读书,就能做到“读书等身”。

9.第②③段主要运用了哪一种论证方法?有什么作用?

举例论证,通过列举“玉峰实验学校开展各种读书活动,成效显著”的事例,具体有力地论证了中心论点“只要每天坚持读书,就能做到‘读书等身’”, 增强了说服力。

10.仔细阅读第⑤段,分析本段的论证思路。

先引用名言强调抓紧时间读书的重要性,接着列举彭雪枫勤读的例子,告诉我们要抓紧时间,坚持每日读书,最后告诉我们:一些碎片时间,是可以成为读书时间的。

11.根据本文观点,说一说在今天这个网络化、信息化的时代,我们可以怎样读书。(答三点即可)

示例:坚持每天阅读;合理利用自己的碎片时间;要读有价值的东西;静下心来挤时间读;读书形式可以多样化;多读书,读好书。

12.(2019·台州中考)名著阅读可以采取多部联读的方法。下面是《西游记》《镜花缘》《格列佛游记》三部作品的阅读任务,请你完成。

【任务一】探究《西游记》《镜花缘》中的“女儿国”。

(1)简要概述唐僧和林之洋在“女儿国”的经历。

《西游记》中女儿国国王相中唐僧后准备留他为国王,自己不惜屈尊为王后,唐僧不答应,最后孙悟空用计获得通关文牒,并帮助唐僧脱身。《镜花缘》中女儿国国王相中林之洋后准备招他为妃,林之洋想尽办法却脱不了身,受尽折磨,最后在唐敖的帮助下才得以脱身。

(2)作者写两人在“女儿国”的经历有何用意?请简要说说。

《西游记》叙述唐僧在女儿国的经历,意在突出唐僧西天取经途中不受外界诱惑

的坚定意志。《镜花缘》叙述林之洋在女儿国的经历,描述女子所受的痛苦,意在表现女儿国的风俗习惯,揭露封建陋习。

【任务二】探究孙悟空、唐敖、格列佛三个人物形象。

(3)同学们在探究这三个人物形象时,有的认为他们都很机智,有的认为他们都很勇敢。你支持哪种观点?请结合作品相关内容简要阐述。

示例一:我认为他们都很机智。孙悟空一路上与妖魔鬼怪斗智,如三借芭蕉扇这一情节中,不断与铁扇公主斗智;唐敖在女儿国,揭檄文治水智救林之洋;格列佛在小人国机智地用一泡尿浇灭宫廷大火。

示例二:我认为他们都很勇敢。孙悟空大闹天宫,勇敢地与天庭对抗;唐敖在淑士国挺身而出,救出身处险境的徐承志;格列佛不畏艰险,一次次勇敢地冒险出航。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读