2020—2021学年七年级语文部编版下册批25课《河中石兽》练习题

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年七年级语文部编版下册批25课《河中石兽》练习题 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 90.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-03 00:00:00 | ||

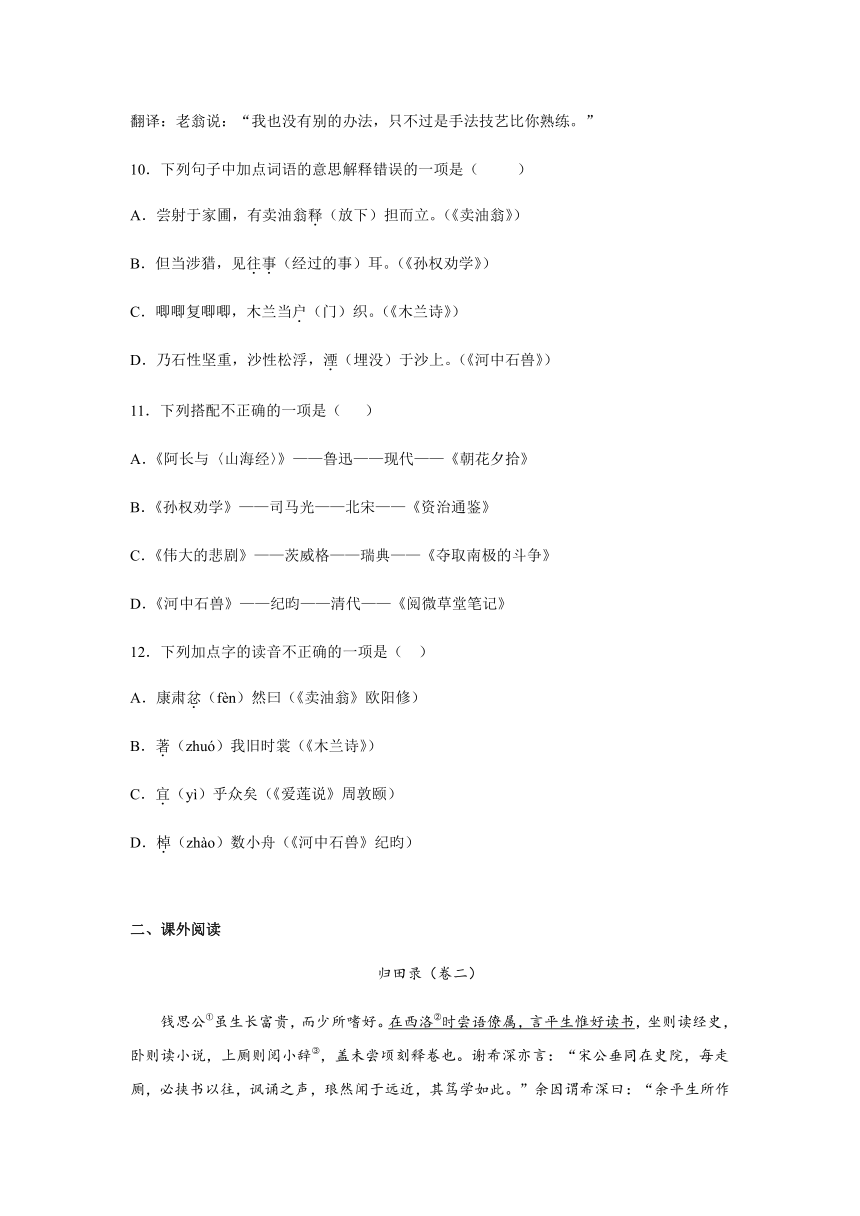

图片预览

文档简介

《河中石兽》

一、选择题

1.下列叙述不符合原文《河中石兽》意思的一项是(

)

A.一种见解是从石性和沙性角度做分析,认为应在石兽落水处寻找石兽。

B.一种见解是从水暴涨冲击石兽而走做分析,认为应该到河的下游去寻找石兽。

C.一种见解是从石性、沙性和水冲击角度做综合分析,认为应到石兽落水的上游去寻找石兽。

D.三种见解都是正确的,只不过实践更重要。

2.下列对《河中石兽》的理解和分析,有误的一项是(

)

A.文章叙述以时间为序。先写寺僧寻找石兽未得,再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

B.文章语言简洁。如写寺僧沿河打捞石兽,仅用“棹”“曳”“寻”等动词领起三个短句,简述打捞经过,以“无迹”交代结果。

C.文章寓理于事。作者借人们寻找石兽的经过及令人惊讶的结局,引出天下事不可“据理臆断”的深层思考。

D.文章人物各具特点。在打捞石兽一事上,寺僧不切实际,认识片面;讲学家不深思熟虑而盲目行动;老河兵综合考虑,实事求是。

3.下列句中加点字解释有误的一项是(

)

A.但(只是)当涉猎,见往事耳。(《孙权劝学》)

B.尝(曾经)射于家圃。(欧阳修《卖油翁》)

C.香远益(好处)清,亭亭净植。(周敦颐《爱莲说》)

D.山门圮于河,二石兽并(一起)沉焉。(纪昀《河中石兽》)

4.下列加点词的解释有误的一项是(

)

A.阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中。

阅,看。(纪昀《河中石兽》)

B.斯是陋室,惟吾德馨。

馨,这里指德行美好。(刘禹锡《陋室铭》)

C.香远益清,亭亭净植。

益,更加。(周敦颐《爱莲说》)

D.有卖油翁释担而立,睨之久而不去。

释,放下。欧阳修《卖油翁》)

5.下列句中加点字解释有误的一项是(

)

A.但当涉猎,见往事耳。

往事:过去发生的事。

(《孙权劝学》)

B.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

形:形体、躯体

。

(《陋室铭》刘禹锡)

C.愿为市鞍马,从此替爷征。

市:买。

(《木兰诗》)

D.求二石兽于水中,竟不可得。

求:寻找。

(《河中石兽》纪昀)

6.下列各项中说法有误的一项是(

)

A.《河中石兽》的叙述以时间为序。先写寺僧寻找石兽未得,然后再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

B.《木兰诗》选自宋代郭茂倩编写的《乐府诗集》,这是南北朝时北方的一首乐府民歌。

C.《陋室铭》的作者是刘禹锡,字梦得,唐代诗人,哲学家。铭,古代刻在器物上用来警诫自己或称述功德的文字,后来成为一种文体。

D.《卖油翁》选自《归田录》,作者是苏轼,字永叔,晚号六一居士,谥号文忠,是我国北宋著名文学家、史学家。

7.下列对课文内容解说不合文意的一项是( )

A.《伟大的悲剧》一文讲述了挪威探险家阿蒙森和英国探险家斯科特在南极展开的一场富于戏剧性又令人心酸的角逐。最后,斯科特和他的队员们在归途中悲壮覆灭。因此,他们彻底失败了。

B.《太空一日》具体叙述了航天英雄杨利伟太空一日的紧张和惊险,以及看到的太空奇景和所遇的神秘的敲击声等故事,表现了英雄杨利伟严谨的科学态度、坚定的意志、献身的精神和对祖国,对人民,对战友,对亲人的无限感念之情。

C.《带上她的眼睛》是一部科幻小说,用轻快又略带哀伤的笔触刻画了一个动人故事。

D.《河中石兽》选自清代大学士纪昀的《阅微草堂笔记》,文章主要内容是河里掉了石兽,因为水的冲力和石兽本身重量的原因,所以找石兽要从石兽掉落的上游去找。文章意思就是要具体考虑问题,不能想当然。

8.下列有关文学常识和课文内容表述不正确的一项是(

)

A.《孙权劝学》选自《资治通鉴》。《资治通鉴》是北宋史学家、政治家司马光主持编撰的一部编年体史书。

B.《河中石兽》的叙述以时间为序,先写寺僧寻找石兽未得,然后再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

C.《假如生活欺骗了你》是英国诗人普希金的诗作,为世界各国人民广为传诵。他的著名诗作还有《自由颂》《致大海》《至恰达耶夫》等。

D.《太空一日》选自《天地九重》,作者杨利伟,中国第一位进入太空的宇航员。

9.下列翻译有误的一项(

)

A.是非木柿,岂能为暴涨携之去?(《河中石兽》纪昀)

翻译:这(石兽)不是木片,怎么能被洪水带走呢?

B.菊之爱,陶后鲜有闻。(《爱莲说》周敦颐)

翻译:对于菊花的喜爱,(从)陶渊明以后很少听到过。

C.斯是陋室,惟吾德馨。(《陋室铭》刘禹锡)

翻译:这是简陋的房子,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

D.翁曰:“无他,但手熟尔。”(《卖油翁》欧阳修)

翻译:老翁说:“我也没有别的办法,只不过是手法技艺比你熟练。”

10.下列句子中加点词语的意思解释错误的一项是(

)

A.尝射于家圃,有卖油翁释(放下)担而立。(《卖油翁》)

B.但当涉猎,见往事(经过的事)耳。(《孙权劝学》)

C.唧唧复唧唧,木兰当户(门)织。(《木兰诗》)

D.乃石性坚重,沙性松浮,湮(埋没)于沙上。(《河中石兽》)

11.下列搭配不正确的一项是(

)

A.《阿长与〈山海经〉》——鲁迅——现代——《朝花夕拾》

B.《孙权劝学》——司马光——北宋——《资治通鉴》

C.《伟大的悲剧》——茨威格——瑞典——《夺取南极的斗争》

D.《河中石兽》——纪昀——清代——《阅微草堂笔记》

12.下列加点字的读音不正确的一项是(

)

A.康肃忿(fèn)然曰(《卖油翁》欧阳修)

B.著(zhuó)我旧时裳(《木兰诗》)

C.宜(yì)乎众矣(《爱莲说》周敦颐)

D.棹(zhào)数小舟(《河中石兽》纪昀)

二、课外阅读

归田录(卷二)

钱思公①虽生长富贵,而少所嗜好。在西洛②时尝语僚属,言平生惟好读书,坐则读经史,卧则读小说,上厕则阅小辞③,盖未尝顷刻释卷也。谢希深亦言:“宋公垂同在史院,每走厕,必挟书以往,讽诵之声,琅然闻于远近,其笃学如此。”余因谓希深曰:“余平生所作文章多在三上乃马上枕上厕上也。该为此又可以属思④尔。”

(注释):①钱思公:钱惟演,北宋“西昆体”代表作家之一。下文提及的谢希深(谢绛)、宋公垂(宋绶)也以文学知名一时。②西洛:西京洛阳。③小辞:指短小的诗词。④属思:思考,构思。

13.下列句中加点词的意思相同的一组是(

)

A.琅然闻于远近

求二石兽于水中(《河中石兽》)

B.盖未尝顷刻释卷也

有卖油翁释担而立(《卖油翁》)

C.必挟书以往

蒙辞以军中多务(《孙权劝学》)

D.坐则读经史

然则天下之事(《河中石兽》)

14.文中画波浪线句子断句正确的一项是:(

)

A.余平生所作文章/多在三上/乃马上/枕上/厕上也

B.余平生所作/文章多/在三上/乃马上枕上厕上也

C.余平生/所作文章多/在三上/乃马上/枕上/厕上也

D.余平生所作文章多/在三上/乃马上/枕上/厕上也

15.用现代汉语翻译文中画直线的句子。

16.选文讲了三个人物的读书故事,他们的共同特点是什么?请用自己的话概括。

阅读文言文《雁奴后说》选段,完成小题

雁奴后说

宋祁

雁奴,雁之最小者,性尤机警。每群雁夜宿,雁奴独不瞑①,为之伺察。或微闻人声,必先号鸣,群雁则杂然相呼引去。

后乡人益巧设诡计,以中雁奴之欲。于是先视陂藪②雁所常处者,阴布大网,多穿土穴于其傍。日未入,人各持束縕③并匿穴中,须其夜艾,则燎火穴外,雁奴先警,急灭其火。群雁惊视无见,复就栖焉。于是三燎三灭,雁奴三叫,众雁三惊;已而无所见,则众雁谓奴之无验也,互唼④迭击之,又就栖然。少选,火复举,雁奴畏众击,不敢鸣。

乡人闻其无声,乃举网张之,率十获五。

(注释)①眼,通“眠”。②陂藪(bēisou),陂,堤岸、湖边。藪,湖泽通称。③繼,乱麻绳。④唼(shào),水鸟吞食声,这里指鸣叫。

17.解释下列句中加点字的意思。

(1)以中雁奴之欲高化数科足政

(2)阴布大网

18.下列各句朗读停顿有误的一项是(

)

A.后乡人/益巧设/诡计

B.众雁/谓奴之/无验也

C.盖/石性/坚重

D.必于石下迎水处/啮沙/为坎穴

19.用现代汉语翻译:雁奴,雁之最小者,性尤机警。

20.本文与《河中石兽》都采用了________的写法。本文通过雁奴报警及其结局,讽喻只看表面现象不辨真假良莠以致以怨报德的现象:《河中石兽》则借人们寻找石兽的经过及其令人惊讶的结局,引出天下事不可“___________”的道理。

21.文中雁奴报警及其结局,很容易让我们想到家喻户晓的儿童故事《狼来了》,前者是“好心没好报”,后者是“骗人没好报”。请结合故事寓意,就《雁奴后说》和《狼来了》任选其一,谈谈你的看法。

阅读文言文,完成下面小题

农夫耕于田,数息而后一锄。行者见而哂之,曰:“甚矣,农之惰也!数息而后一锄,此田竟月不成!”农夫曰:“予莫知所以耕,子可示我以耕之术乎?”行者解衣下田,一息而数锄,一锄尽一身之力。未及移时气竭汗雨喘喘焉不能作声且仆于田。谓农夫曰:“今而后知耕田之难也。”农夫曰:“非耕难,乃子之术谬矣!人之处事亦然,欲速则不达也。”行者服而退。

22.解释下列句中加点的词。

(1)人之处事亦然

然:

(2)行者见而哂之

哂:

23.下列断句正确的一项是(

)。

A.未及移时气竭/汗雨喘喘焉/不能作声/且仆于田。

B.未及移时/气竭汗雨/喘喘焉不能作声/且仆于田。

C.未及移时/气竭汗雨喘喘焉/不能作声/且仆于田。

D.未及移时气竭/汗雨喘喘焉/不能作/声且仆于田。

24.将下面的句子译成现代汉语。

予莫知所以耕,子可示我以耕之术乎?

25.《河中石兽》和本文都采用了借事说理的写法,《河中石兽》所写的事情是______________,而本文讲述了____________的故事。

26.文中除了告诉我们“欲速则不达”的道理外,你还得到什么启示?

王荆公病喘,药用紫团山人参,不可得。时薛师政自河东还适有之赠公数两不受。人有劝公曰:“公之疾非此药不可治,疾可忧,药不足辞。”公曰:“平生无紫团参,亦活到今日。”竟不受。公面?①黑,门人忧之,以问医。医曰:“此垢污,非疾也。”进澡豆②令公颒③面。公曰:“天生黑于予,澡豆其如予何!”

(选自沈括《梦溪笔谈》,有删减)

(注释)①?(lí):黑。②澡豆:古代用来供洗涤用的粉剂。③颒(huì):洗脸。

27.下列句中加点词意思相同的一组是(

)

A.不可得

果得于数里外(《河中石兽》)

B.公之疾飞此药不可治

孤岂欲卿治经为博士邪(《孙权劝学》)

C.药不足辞

旦辞爷娘去(《木兰诗》)

D.天生黑于予

山门圮于河(《河中石兽》)

28.给文中画波浪线句子断句正确的一项是(

)

A.时薛师政自河东/还适有之/赠公数两/不受。

B.时薛师政自河东/还适有之/赠公/数两不受。

C.时薛师政自河东还/适有之/赠公数两/不受。

D.时薛师政自河东还/适有之/赠公/数两不受。

29.用现代汉语翻译文中画直线的句子。

30.通过选文能看出王荆公具有怎样的性格和品质?

管仲破厚葬

齐国好厚葬,布帛①尽于衣裘②,材木尽于棺椁③。桓公患之,以告管仲曰:“布帛尽则无以为蔽,材木尽则无以为守备,而人厚葬之不休,禁之奈何?”管仲对曰:“凡人之有为也,非名之,则利之也。”于是乃下令曰:“棺椁过度者戮其尸,罪夫当丧者。”夫戮④死,无名;罪当丧者,无利。人何故为之也,未几厚葬之风休矣。

(节选自《韩非子·内储说上》)

(注)①布帛:泛指织物。②衣裘:裘,皮衣。此指死人的衣着。③椁(guǒ)在棺材外面的大棺材。④戮:侮辱

31.下列各组句子中,加点词语意义相同的一项是

A.布帛尽则无以为蔽/岂能为暴涨携之去(《河中石兽》)

B.材木尽则无以为守备/有龙则灵(《陋室铭》)

C.于是乃下令曰/斯是陋室《室》

D.人何故为之也/而两狼之并驱如故(《狼》)

32.下列选项中,加点文言虚词的含义和用法与例句相同的一项是

(

)

例句:桓公患之

A.无丝竹之乱耳(《陋室铭》)

B.何陋之有(《陋室铭》)

C.予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)

D.当求之于上流(《河中石兽》)

33.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

凡人之有为也,非名之,则利之也。

34.简要概括桓公的形象特点,说说短文给你的启示。

刻舟求剑

楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽①契②其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!

(节选自《吕氏春秋·察今》)

﹝注释﹞①遽(jù):

立刻,急忙,马上。②契(qì)

:

用刀刻。

35.解释下列句子中加点的词语。(每小题1分,共2分)

(1)从其所契者入水求之

求:________

(2)楚人有涉江者

者:__________

36.把文中的画线句翻译成现代汉语。

求剑若此,不亦惑乎!

37.“楚人”与《河中石兽》中的讲学家有什么共同之处?

阅读下文,完成下面小题。

蜀中有杜处士①,好书画,所宝②以百数。有戴嵩③牛一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以身随。一日曝④书画,有牧童见之,拊⑤掌大笑曰:“此画斗牛也。牛斗力在角尾搐⑥入两股间今乃掉⑦尾而斗谬矣。”处士笑而然之。

古诗云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

选自(《苏东坡文集》)

(注释)①杜处士:姓杜的读书人。②宝:这里是动词,珍藏。③戴嵩:唐代画家。④曝:晒。⑤拊:拍。⑥搐:此处指“夹”。⑦掉:摆动。

38.下列句中加点字与文中“之”字用法相同的一项是(

)

A.何陋之有(《陋室铭》)

B.水陆草木之花(《爱蓬说》

C.大兄何见事之晚乎(《孙权劝学》)

D.凡河中失石,当求之于上流(《河中石兽》)

39.文中画波浪线的句子断句正确的一项是(

)

A.牛斗力在角/尾搐入两股间/今乃掉尾而斗/谬矣!

B.牛斗/力在角尾搐入两股间/今乃掉尾而斗/谬矣!

C.牛斗/力在角尾搐入两股间/今乃掉尾/而斗谬矣!

D.牛斗力在角/尾搐入两股间/今乃掉尾/而斗谬矣!

40.用现代汉语翻译文中画直线的句子。

41.文中第②段有什么作用?

三、对比阅读

阅读下面的文段,回答后面的问题。

(甲)

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(《爱莲说》)

(乙)

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

(《陋室铭》)

(丙)

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

(《河中石兽》)

(丁)

翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射?”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,唯手熟尔。”康肃笑而遣之。

(《卖油翁》)

42.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是(

)

A.可爱者甚蕃(甚:很)

B.亭亭净植(植:直立)

C.可以调素琴(调:调弄)

D.如其言(如:如果)

43.下列句子中,“之”的意义和用法与例句相同的一项是(

)

例句:无丝竹之乱耳

A.岂能为暴涨携之去(《河中石兽》)

B.水陆草木之花(《爱莲说》)

C.予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)

D.沿河求之(《河中石兽》)

44.下列加点字的意思相同的一项是(

)

A.结友而别/可远观而不可亵玩焉

B.蒙辞以军中多务/以我酌油知之

C.尔安敢轻吾射/无他,但手熟尔

D.是非木杮/如是再啮,石又再转。

45.下列句子中,与“何陋之有”句式相同的一项是(

)

A.莲,花之君子者也。(《爱莲说》)

B.岂能为暴涨携之去。(《河中石兽》)

C.当求之于上流。(《河中石兽》)

D.棹数小舟,曳铁钯(《河中石兽》)

46.将下面的句子翻译成现代汉语。

①斯是陋室,惟吾德馨。

②是非木杮,岂能为暴涨携之去?

阅读下面的文言文,完成下面小题。

(甲)一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(节选自纪昀《河中石兽》)

(乙)伊犁城中无井,皆出汲于河。一佐领①曰:“戈壁皆积沙无水,故草木不生。今城中多老树,苟其下无水,树安得活?”乃拔木就根下凿井,果皆得泉,特汲须修绠②耳。知古称雍州土厚水深,灼然③不谬④。徐舍人蒸远曾预斯役,尝为余言,此佐领可云格物⑤。蒸远能举其名,惜忘之矣。

(节选自纪昀《阅微草堂笔记》卷八)

(注释)①[佐领]地方官员。②[修绠(gěng)]长长的绳子。③[灼然]明白清楚的样子。④[谬]荒谬,错误。⑤[格物]推究事理。

47.下列各组句子中,加点的词语意义相同的一项是(?

?)

A.故草木不生\而两狼之并驱如故(《狼》)

B.但知其一\但微颔之(《卖油翁》)

C.如是再啮\安能辨我是雄雌(《木兰诗》)

D.蒸远能举其名\有仙则名(《陋室铭》)

48.下列选项中加点的词的意义和用法与例句相同的一项是

(

)

例句:然则天下之事

A.其反激之力(《河中石兽》

B.予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》

C.康肃笑而遣之(《卖油翁》)

D.一老河兵闻之(《河中石兽》)

49.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)凡河中失石,当求之于上流。

(2)今城中多老树,苟其下无水,树安得活?

50.(甲)文中老河兵正确判断出石兽的位置,(乙)文中佐领准确找到水。阅读两文,说出他们能够解决问题的共同原因。

阅读下面的古诗文,完成小题。

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤

51.请给下列句中的加点字标注读音。

(1)决眦____________

(2)棹数小舟____________

52.下列句中加点词意思相同的一项是(

)

A.阅十余岁

阅人无数

B.竟不可得

有志竟成

C.如是再啮

是非不分

D.求之下流,固颠

固若金汤

53.完成下列语句的翻译。

(1)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

(2)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤

54.请根据《望岳》《河中石兽》的内容将对联补充完整。

杜甫____抒凌云志

____寻石兽悟____理

阅读下面文言文,完成后面小题

(甲文)

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(选自部编版七年级下册语文《河中石兽》,人民教育出版社)

(乙文)

近岁延州永宁关大河岸崩,入地数十尺。土下得竹笋一林,凡①数百茎根干相连悉化为石。适②有中人③过,亦取数茎去,云欲进呈。延郡素④无竹,此入在数十尺土下,不知其何代物。无乃⑤旷古以前,地卑⑥气湿而宜竹邪?

婺州金华山有松石,又如桃核、芦根、鱼、蟹之类皆有成石者,然皆其地本有之物,不足深怪。此深地中所无,又非本土所有之物,特可异耳。

(选自沈括《梦溪笔谈》,上海古籍出版社)

(注释)①凡:总共。②适:恰好。③中人:宦官。④素:向来。⑤无乃:莫非,恐怕

是。⑥卑:地势低。

55.解释下列句子中加点字的意思。

(1)阅十余岁________

(2)是非木杮________

(2)近岁延州永宁关大河岸崩________

(4)亦取数茎去________

56.用“/”划分句子停顿,限画两处。

凡

数

百

茎

根

干

相

连

悉

化

为

石

57.用现代汉语解释下面句子。

(1)如其言,果得于数里外。

(2)延郡素无竹,此入在数十尺土下,不知其何代物。

58.根据文章内容填空。

甲文中老河兵根据实际经验,在寻求河中石兽的过程中,综合考虑了石性、沙性、水流运动等因素,得出让人叹服的推断:“____________”(用原文语句填空)。乙文中沈括根据竹笋化石推测出延州远古时代的地貌及气候特征:____________(用现代汉语句子填空)。这两篇文章均启发我们:我们探究事务的道理、规律时,应当____________。

阅读下面两个语段,完成下面小题。

(一)

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(纪昀《河中石兽》)

(二)

宋河中府浮梁①,用铁牛八维②之,一牛且数万斤。治平③中,水暴涨绝梁,牵牛,没于河,募能出之者。真定④僧怀丙以二大舟实土,夹牛维之,用大木为权衡⑤状钩牛,徐去其土,舟浮牛出。转运使张焘以闻,赐之紫衣⑥。

(冯梦龙《智囊全集》)

(注)①浮梁:浮桥。②维:系,连结。③治平:北宋英宗赵曙的年号。④真定:指今天河北正定。⑤权衡:秤锤秤杆。⑥紫衣:唐以后,朝廷以赐僧人紫色袈裟表示荣宠。

59.下面各组句子中,加点词语解释错误的一项是(

)

A.二石兽并沉焉

并:一起

B.曳铁钯,寻十余里无迹

曳:

拖,拉

C.湮于沙上

湮:埋没

D.但知其一

但:但是

60.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

61.语段(一)中两次写到讲学家和老河兵的“笑”,分别刻画出人物怎样的特点或心理?

62.为什么老河兵能得出正确结论,怀丙能够捞出铁牛?结合语段(一)(二)谈一谈你的收获。

四、课内阅读

阅读《河中石兽》,完成下列小题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:"尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?"众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:"凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?"

如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

63.解释下列加点词在文中的意思。

(1)阅十余岁

阅:__________

(2)竟不可得

竟:__________

(3)是非木柿

是:__________

(4)必于石下迎水处啮沙为坎穴

啮:__________

64.下列加点字意思和用法相同的一项是(

)

A.一老河兵闻之

何陋之有

B.乃石性坚重

太丘舍去,去后乃至

C.盖以诱敌

盖石性坚重

D.岂能为暴涨携之去

愿为市鞍马

65.下列语句翻译有误的一项是(

)

A.二石兽并沉焉。

译文:两只石善并列着沉入了河中。

B.棹数小舟。

译文:划着几只小船。

C.凡河中失石。

译文:凡是沉在河中的石头。

D.求之下流,固颠。译文:到下游寻找石头,固然荒唐。

66.下列对选文理解有误的一项是(

)

A.本文记叙了人们寻找石善的经过及其令人惊讶的结局,而且从中悟出了天下事“但知其一,不知其二者多矣”,不可“据理臆断”的道理。

B.本文善于在叙述中制造节奏波澜,平而不板。作者先写打捞石善无果,再写讲学家的议论令“众服为确论”,谁知作者又引出了老河兵的“又笑曰”,谜底这才揭晓。

C.文中,讲学家的“笑”,是笑寺僧不懂得推究“物理”;而老河兵的“笑”,则是笑讲学家既有理论知识,又有实践经验,却还是判断错误。

D.文中,讲学家认为石善应是“湮于沙上,渐沉渐深耳”;而老河兵则认为由于河水的冲激,又硬又重的石兽反而会溯流而上,应该到河的上游寻找。

阅读纪昀的《河中石兽》,完成小题。

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

67.解释下列语句中划线的词。

(1)山门圮于河 圮:

(2)不能究物理 究:

(3)湮于沙上 湮:

(4)啮沙为坎穴

啮:

68.翻译下面语句。

是非木柿,岂能为暴涨携之去?

69.河中寻找石兽,为什么老河兵的方法是正确的?

70.本文细节刻画非常传神,品味讲学家“闻之笑曰”时有何心理?

阅读下面短文,完成下面小题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

71.下列加点字解释错误的一项是(

)

A.阅十余岁

阅:经过、经历

B.棹数小舟

棹:划(船)

C.尔辈不能究物理

物理:一门学料

D.湮于沙上

湮:埋没

72.用现代汉语翻译下面句子。

(1)求二石兽于水中,竟不可得。

(2)凡河中失石,当求之于上流。

73.下列对文章理解和分析有误的一项是(

)

A.文章叙述以时间为序,先写寺僧寻找石兽未得,再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

B.文章语言简洁。如写寺僧沿河打捞石兽,仅用“棹”“曳”“寻”等动词领起三个短句;简述打捞经过,以“无迹”交代结果。

C.文章寓理于事。作者借人们寻找石兽的经过及令人惊讶的结局,引出天下事不可“据理臆断”的深层思考。

D.文中人物各具特点。在打捞石兽一事上,寺僧不切实际,认识片面;讲学家不深思熟虑而盲目行动;老河兵综合考虑,实事求是。

74.你从这则故事中得到了怎样的启示?写出一点即可。

五、填空题

75.文学常识填空。

《河中石兽》选自《__________》,作者_____,字____,_____代学者、_____家。

76.解释下面文段中加点词。

沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

①干_______

②圮___________

③阅__________

④棹___________

六、句子默写

77.阅读理解全文后填空。

对于河中石兽的位置,寺僧判断其在______,依据是___________;讲学家判断其在___________,理由是__________;老水兵则判断其在_________,是因为__________。

78.河中石兽(纪昀)

(1)__________,固颠;__________,不更颠乎?

(2)文中告诉人们做任何事情都不能依靠主观想象而妄下定论的句子是:__________,__________,__________,__________?

七、情景默写

79.默写。

(1)____________________,惟解漫天作雪飞。(韩愈《晚春》)

(2)双兔傍地走,__________________?(《木兰诗》)

(3)__________________,草色入帘青。(刘禹锡《陋室铭》)

(4)本册教材中,不少古诗的诗句都出现了“山”这个词。其中,你最喜欢的一句是:__________________,__________________。

(5)清代文学家、思想家龚自珍在《己亥杂诗(其五)》中,表达了自己虽然辞官,但仍会关心国家前途和命运之意的诗句是:__________________,__________________。

(6)《河中石兽》一文结尾,作者用“然则天下之事,但____________,__________,__________?”一句表达了自己由寻找石兽一事而产生的思考。

八、综合性学习

80.文学常识填空。

《河中石兽》选自《___________》,作者____,字____,直隶献县人,____(朝代)学者、文学家,曾任《____》总纂修官。

九、现代文阅读

十、文言文阅读

阅读下面语段,回答小题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

81.《河中石兽》选自《

》,作者

,字晓岚,是清代文学家。

82.解释加横线字。

(1)二石兽并沉焉:

(2)阅十余岁:

(3)是非木杮:

(4)不亦颠乎:

(5)竟不可得:

83.翻译句子。

(1)凡河中失石,当求之于上流。

(2)如其言,果得于数里外。

84.请分析寺僧、讲学家、老河兵三个人物的性格特征。

寺

僧:

讲学家:

老河兵:

阅读文言文,完成后面问题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

85.解释下面句中加横线的词语。

(1)阅十余岁(________)

(2)是非木杮(________)

(3)岂能为暴涨携之去(________)

(4)转转不已(________)

86.下列四图,最符合老河兵对河中石兽应“求之于上流”的原因分析是(

)

A.A

B.B

C.C

D.D

87.请用现代汉语翻译下列语句。

(1)求石兽于水中,竟不可得。

(2)尔辈不能究物理。

88.为什么“能究物理”的讲学家得出的结论是错误,而老河兵得出的结论却是正确的?

参考答案

1.D

【详解】

文章中只有老河兵的见解是正确的。即“从石性、沙性和水冲击角度做综合分析,认为应到石兽落水的上游去寻找石兽”。故选D。

2.D

【解析】

本题考查学生分析文章内容的能力。学生要把握关键情节,注意标志性词语,尽量利用文本中的信息。要结合文章中心及上下文,逐项进行分析即可。D项理解分析错误,“讲学家不深思熟虑而盲目行动”说法错误,文章第二段中关于讲学家重在通过语言描写写出他的看法,而没有写到他的具体行为。

3.C

【详解】

本题考查文言文字词的掌握。实词理解题不完全在于是否记得实词意思,更主要是考你是否会利用上下文进行推测。

A.只是让你粗略地阅读,了解历史罢了。但:只是;

B.曾经有一次,他在家里场地射箭。尝:曾经;

C.香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。益:更加。选项错误;

D.大门倒塌在河中,两个石兽一起沉入河底。并:一起;

故选C。

4.A

【解析】

【详解】

A.阅:过了。故选A。

5.A

【解析】

【详解】

考查文言实词。A项加点字解释有误。“但当涉猎,见往事耳”中的“往事”:历史。

6.D

【详解】

D.有误。《卖油翁》选自《归田录》,作者欧阳修,字永叔,号醉翁,晚号六一居士,北宋政治家、文学家,唐宋八大家之一。不是苏轼。故选D。

7.A

【解析】

本题考查学生文学常识的把握,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。A项表述不正确,《伟大的悲剧》通过对英国探险家斯科特这位失败的英雄和他的队伍在归途中悲壮覆没的描写,赞颂了他们是英国的英雄,也是全人类的英雄,颂扬了一种人类勇于探索,为事业献身和强烈的集体主义精神。

8.C

【详解】

C.英国诗人——俄国诗人。故选C。

9.D

【详解】

翁曰:“无他,但手熟尔”:没有别的奥妙,不过手熟罢了。故选D。

10.B

【详解】

B.有误,“往事”指历史。

11.C

【解析】

本题考查学生文学常识的把握,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。C项表述不正确,茨威格是奥地利作家。

12.C

【解析】

【详解】

C.“宜”读作“yí”。

13.B

14.A

15.(他)在西京洛阳曾经告诉僚属,说这一生只喜欢读书.

16.惜时,好学(笃学、爱读书)。

【解析】

13.A.前者介词,引出动作的对象,不译;后者介词“从、在”。

B.都是动词“放下”之意。

C.前者连词,相当于“而”,表修饰;后者介词“用”。

D.前者译为“就”,后者译为“那么”。

故选B。

14.本题考查学生划分文言句子节奏的能力。划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。此题较容易,根据文意即可推断出正确答案:余平生所作文章/多在三上/乃马上/枕上/厕上也。译为:我平生所作的文章,多是在‘三上’,就是马背上、枕头上、厕座上。此题要注意把相关的几个意思之间划开。注意标志性的词语

“上”。故选A。

15.文言翻译是文言文的必考的内容,翻译注意直译,把句子中的每一个字都要落到实处,不能翻译的助词等删掉,省略的内容根据上下文补充,这样才能做到不丢分。注意自己确定句子的赋分点,翻译时保证赋分点的落实。注意下列字词的翻译,如“惟”:只。“好”:喜好,喜欢。还要注意翻译完之后一定要对句子进行必要的整理,使句意通顺。

16.把握好文言文的人物精神品质,概括人物的性格的特点,我们可以分析具体事件,因为事件可以反映人物的品格;分析各种描写,因为通过描写可以表现人物的性格特征。如可分析“坐则读经史,卧则读小说,上厕则阅小辞,盖未尝顷刻释卷也”“宋公垂同在史院,每走厕,必挟书以往,讽诵之声,琅然闻于远近,其笃学如此”“余平生所作文章多在三上,乃马上枕上,厕上也”等句,即可归纳出正确答案,即他们都有惜时和好学的共同特点。

【点睛】

文言断句的题目,注意一些常见的标志性的虚词,注意结构的对称,这是基础,一般考核较少,大多集中在人称的转换和在句中充当的成分,还要注意一个事件不要强行断开,不然句子就会支离破碎,相反两个事件句子再短,也要断开。

译文:

钱思公虽然出身在富贵之家,但是没有什么不良爱好。在西京洛阳曾经告诉官员的家属,说这一生只喜欢读书,坐着的时候就读经书和史书,躺在床上就读各种杂记的书籍,上厕所的时候就读短小的诗歌、小令。大概从来没有半刻放下书的时候。谢希深也说:同在史院的宋公垂,每当去厕所都夹著书,诵读的声音清脆,远近都能听到,也是如此的好学。我于是告诉希深,说:“我平生所作的文章,多是在‘三上’,就是马背上、枕头上、厕座上。这是因为只有这些地方才可以集中思想吧。”

17.用来(2)暗中,秘密。

18.B

19.雁奴,是群雁中最小的(一只),性格尤其(特别、非常)机警。

20.寓意于事(或:寓理于事)、据理臆断

21.示例1:生活中我们真的不应该做以怨报德之事,以致让“好心没好报”,而要善于分析思考,透过现象看本质,正确识别真假良莠。示例2:说谎是一种不好的行为,它即不尊重别人,也会失去别人对自己的信任,最终必是“骗人没好报”,因此我们应该培养诚恳待人的良好品质。

【解析】

17.本题考查学生对文言实词的理解能力。解答此类题目,要注意古今异义、通假字、词类活用、一词多用的情况,平时要多积累并识记一些常见的文言词语,要有意识地整理和归纳。本题需要注意以下词语的意思:阴:暗中,秘密。

18.B.停顿有误,正确的停顿应是:众雁/谓/奴之无验也。故选B。

19.此题考查学生对文言句子的理解及翻译能力。翻译以直译为主,意译为辅,注意落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺连贯;还要注意通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊用法的词语,以及省略句、被动句、倒装句等特殊句式的翻译。本题翻译时,要注意:尤:特别,非常。

20.此题考查学生对文章内容主题等的理解把握能力。解答此题,先要疏通文意,整体感知文本,然后按照题目要求分析。本文与《河中石兽》都采用了借事说理或寓理于事的写法。本文通过雁奴报警及其结局,讽喻只看表面现象不辨真假良莠以致以怨报德的现象:《河中石兽》则借人们寻找石兽的经过及其令人惊讶的结局,引出天下事不可“据理臆断”的道理。

21.本题考查学生结合原文内容谈看法的能力。这类试题要求考生既要挖掘出原文选段中所蕴含的意义,又要结合自己的思想实际和生活实际来谈。这类题一般都要结合文段内容主旨来回答,不能脱离文本随性而答。本文文讽喻只看表面现象不辨真假、良莠以至以怨报德的现象,要抓住事物的本质,深入分析。可围绕“好心没好报”“骗人没好报”谈论自己的看法。

【译文】

雁奴,是群雁中最小的一只,性格非常机警。每次雁群晚上睡觉时,唯独雁奴不睡,为它们守夜。有时稍微听到有人的声音,一定先大声叫唤,雁群就鸣声杂乱地飞去。后来乡里的人更加喜欢设下巧妙的陷阱,专门用来对付雁奴。于是先找到雁群常栖息的湖边地带,暗中铺下大网,并在网的附近挖好洞穴。白天雁群不在,人们就拿着牵网的麻绳藏于洞中,等到天快要放亮时,人们就在洞外点火,雁奴最先警觉而鸣叫,(人们)立刻灭掉火。雁群惊醒不见有什么动静,就又栖息睡觉。于是人们屡次点火,雁奴屡次鸣叫,雁群屡次惊醒;惊醒了而又什么都没发生,雁群就认为雁奴毫无根据地乱叫,就互相鸣叫着轮番啄击它,然后又栖息睡觉。过了一会儿,(人们)又点火,雁奴害怕雁群再啄击它,不敢鸣叫报警了。人们没有听到雁奴的鸣叫,就拉绳张网,大概十只鸟中能捉住五只。

22.这样;讥笑、嘲笑

23.B

24.我不知道用什么方法来耕地,你可以把耕地的方法示范给我吗?

25.

人们打捞石兽的经过及其令人惊讶的结局;

农夫与行者不同的耕田方式或嘲笑农夫的行者“一息而数锄,一锄尽一身之力”,结果累到在田里。

26.合乎题意即可

【分析】

22.本题考查文言实词。

(1)句意为:人处理事情也是这样。然,这样。

(2)句意为:有个过路人看见了嘲笑他。哂,讥笑、嘲笑。

23.本题考查断句。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。有了一定的积累以后可以根据语感直接作答。这个句子的意思是:还没过多少时间,他的力气用完了,汗如雨下,气喘吁吁的样子,连声音都发不出了,将要倒在田里。故断句为:未及移时/气竭汗雨/喘喘焉不能作声/且仆于田。故选B。

24.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:莫知,不知道。所以,用……方法。示,给……看。以,把。之,助词,的。

25.本题考查比较阅读。《河中石兽》的行文结构主要围绕石兽的搜寻工作展开,庙里的和尚按照常规思维顺着河流去寻找石兽没有找到;学者按照自己从书本上学来的知识进行推理也不正确;按照老河兵的方法在上游寻找,果然找到了石兽。由此可概括为全文记叙的是人们打捞石兽的经过以及最后从河的上游找到了石兽这一令人惊讶的结局。本文记叙的是农夫与行者两种不同的耕地方式,农夫是“数息而后一锄”,行者是“一息而数锄,一锄尽一身之力”,结果行者累倒了田里。据此概括作答。

26.本题考查阅读启示,开放类试题,符合文本内容,言之成理即可。行者没有经过实践,就主观臆断,结果累倒在了田里,从中可得启示:只有在生活实践中,才能找到正确的答案,没有实践,就没有发言权。行者经过了亲自劳动,才知道劳动的艰难。从中可得启示:事非经历不知难。

【点睛】

译文:

有个农民在田里耕种,他喘几口气才挥一下锄头。有个过路人看见了嘲笑他说:“你真是太懒了!你喘几口气才挥一下锄头,这样一个月也干不完。”农夫说:“我不知道用什么方法来耕地,你可以向我示范耕地的方法吗?”过路人脱下衣服走到田里,喘一口气连挥几下锄头,每锄一下都用尽全身的力气。还没过多少时间,他的力气用完了,汗如雨下,气喘吁吁的样子,连声音都发不出了,将要倒在田里,他对农夫说:“我到今天才知道耕地的困难。”农夫说:“困难的不是耕田,是你的方法错了!人处理事情也是这样,刻意追求速度反而达不到目的。”过路人心服口服地走了。

27.A

28.C

29.门人担忧他,把他的病情向医生询问。

30.耿直、廉洁。

【解析】

27.A.都是“找到,得到”的意思。

B.医治/研究。

C.推辞/告辞。

D.给/在。

故选A。

28.本题考查划分句子结构。划分句子的朗读节奏,首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂开;(2)有些古今异义词朗读时要分开;(3)主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间,一般要停顿;(4)需要着重强调的地方,一般要停顿;(5)省略句中省略的地方一般要停顿;(6)句首语气词之后要要停顿;并列短语间要略作停顿;句末语气词前,要停顿。根据句意:其时薛师政自河东还朝,正好有这药,就送给荆公几两,荆公不接受。故句子划分为:C.

时薛师政自河东还/适有之/赠公数两/不受。

29.本题考查学生对文言句子的翻译能力。翻译文言语句是文言文阅读的必考题。直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来。文言语句的翻译首先要知道文言词语的意思,把词语放到语境中,根据上下文推断也不失是一种较好的方法。注意下列字词的翻译,忧:忧虑。以:把。

30.本题考查学生把握文中人物形象的能力。先了解文章内容;再掌握分析人物形象的方法:如人物描写方法,作者对人(事)物的评价,文中人物的身份、地位、经历等;最后结合文中重点段落和句子答题即可。如:“时薛师政自河东还,适有之,赠公数两,不受。薛师政从河东回来,刚好有这种人参,便赠送给王安石几两用,王安石却不接受。表现王荆公的耿直廉洁。

【点睛】

译文

王荆公(安石)有哮喘病,用药需要紫团山人参,买不到。其时薛师政自河东还朝,正好有这药,就送给荆公几两,荆公不接受。有人劝荆公说:"您的病,非这药不能治。这病困扰您很久了,这点药物不值得推辞。"荆公说:"平生没有紫团参,也活到今天。"竟不接受。荆公脸面有些黑黄,门人忧虑,去问医生。医生说:"这是污垢,不是疾病。"门人送澡豆给荆公洗脸,荆公说:"既然老天赐我一副黑面孔,澡豆又能拿我怎么样呢?"

31.B

32.D

33.但凡是人的行为,不是为了名,就是为了利。

34.形象:善于纳谏,有忧患意识.启示:要透过现象看本质,抓住本质对症下药,问题会迎刃而解。

【分析】

31.A.前者“做为”,后者“被”。

B.都是副词“就”之意。

C.前者代词“这”;后者判断动词“是”,与现汉同。

D.前者“原因”,后者“原来,从前”。

故选B。

32.A.主谓之间的结构助词,取独,不译。

B.结构助词,宾语前置的标志,不译。

C.主谓之间的结构助词,取独,不译。

D.与题干句“桓公患之”的“之”都是代词。

故选D。

33.本题考查学生对文言句子的翻译能力。翻译文言语句是文言文阅读的必考题。直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来。文言语句的翻译首先要知道文言词语的意思,把词语放到语境中,根据上下文推断也不失是一种较好的方法。注意下列字词的翻译,如“凡”:凡是。“为”:有为。“则”:就。还有“非名之,则利之也”两个判断句的翻译。

34.一问,把握好文言文的人物精神品质,概括人物的性格的特点,我们可以分析具体事件,因为事件可以反映人物的品格;分析各种描写,因为通过描写可以表现人物的性格特征。如可分析“凡人之有为也,非名之,则利之也”“棺椁过度者戮其尸,罪夫当丧者”等句,即可看出桓公是一个善于纳谏,有忧患意识的名君。二问,要答好此题,首先要整篇阅读文言文,扫清文字障碍,疏通文意,并要注意议论抒情的语句,充分把握内容,然后归纳出原文的中心,看看原文的事件到底要反映了一个什么主要观点。如文中的管仲就是看到了问题的本质,然后对症下药,以致“厚葬之风休矣”,即问题得到了彻底解决。可从这个角度写启示。

【点睛】

文言文翻译的原则。在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。这就要求我们,在具体翻译时,对句子中的每个字词,只要它有一定的实在意义,都必须字字落实,对号入座。翻译时,要直接按照原文的词义和词序,把文言文对换成相应的现代汉语,使字不离词,词不离句。如果直译后语意不畅,还应用意译作为辅助手段,使句意尽量达到完美。

译文:

齐国人崇尚豪华的葬礼,产的布匹都被用来做寿衣上,而木材也都耗在了做棺材上。齐桓公很担忧这样的风气,就把这个情况告诉了管仲,说:“布匹都用光了我们就没有衣服穿,木材都耗尽了就没有用来制作防御器材的材料,而豪华葬礼的风气不能停息,如何禁止这种风气?”管仲回答说:“但凡人们要做什么事,不是为了名声就是为了利益。”于是齐桓公下命令说:“今后如果棺材做得太高档,就把那人的尸体示众,并且把那些发丧的人治罪。”

被陈尸示众的人得不到名声,那些发丧的人得不到利益,人们为什么要这样做呢?没过多久,厚葬的风气停止了。

35.

寻找

……的人

36.这样去找剑,不是很糊涂吗?

37.楚人与讲学家都脱离实际。

【解析】

35.理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。比如本题中的“者”是“……的人”;“求”是古今异义词,“寻找”的意思。

36.此题考查翻译文言文句子的能力。解答此类题目要求学生在平时的学习注重积累,尤其是重点篇目,要做到熟记。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。同时,还要注意查看有无特殊句式。在此题中,要注意“求(寻找)、若此(像这样)、惑(糊涂)”的意思,必须翻译出来。

37.考查文章内容的对比。《河中石兽》中的讲学家只知道按照自己从书本上学来的知识进行推理,没有考虑客观实际情况,这一点与《刻舟求剑》中的楚人不懂得根据实际情况处理问题的行为,从本质上说是一样的——脱离实际考虑问题。据此可概括作答。

【点睛】

理解文言词语在文中含义的答题思路是:先利用朗读时语音的不同或停顿辨析。一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词,它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。再利用上下文语境辨析。词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义可以辨析出来。最后,比较互证法。通过词与词之间意义的关系和多义词诸义项的关系对比,较其异,证其同,达到探求和判定词义的目的。

参考译文

有个楚国人乘船过江时,剑从船上掉进水里,他就在船帮上刻下一个记号,说:“这是我的剑掉下去的地方。”等船靠岸,他就从刻记号的地方跳进水里去找剑。船已走了很远,而剑却没走,这样去找剑,不是很糊涂吗?

38.D

39.A

40.四川境内有姓杜的读书人,爱好书画,他珍藏的书画有成百件。

41.引用古语,使人信服,强调生活经验的重要性,含蓄地揭示了中心。

【解析】

38.本题考查对文言虚词“之”在文言文中用法和意义的理解掌握。文中“处士笑而然之”的“之”为代词,代指对方说的话。A.该句中“之”为助词,表示强烈的反问,宾语前置;

B.该句中“之”为结构助词,意为“的”;

C.该句中“之为结构助词,无实际意义;

D.句中的“之”为代词,代指“石兽”;

故选择D。

39.考查文言文划分朗读节奏的能力。划分朗读节奏,要把握好句子的内容,默读句子时,要在新路划分出词语的意义单位,及主谓成分,不要把表达同一意思的词语划开。

此句译为:斗牛时牛用力在角,尾巴自然夹在屁股里,没有哪个斗牛尾巴还像平时一样拖着的,所以这副画画的不合情理。“在角”是状语置于句末,故第一处应该划在“在角”之后,“两股间”也是表示位置的,所以第二处划在其后,最后“谬矣”是对上面事件的总结,所以第三处可以划在“谬矣”之前,据此合理划分即可。

40.考查文言文翻译的能力。解答此类题目时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的得分点,首先要找出关键实词、虚词,有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达意顺即可。注意重点词语的翻译:好:喜欢;以:达到。

41.本文考查学生对文章重点语句段落意义和写作手法的理解。“耕当问奴,织当访婢”意为耕田的事情要问种地的农民,纺织的事情要问纺纱织布的婢女。比喻办事应该向内行请教。文章结尾引用古语,点明了文章中心,升华主旨,同时也更加令人信服,进一步强调了表示要向有实践经验的人学习,实践出真知。

【点睛】

参考译文:四川有位杜处士,喜好书画,他所珍藏的书画多达数百幅。其中有一幅戴嵩所画的《斗牛图》立轴,尤其爱不释手,他把这幅画用上好的玉做轴,用最好的锦绢装裱起来,好好收藏.有一日,他把所珍藏的书画全部打开挂在家里,此时正好有牧童路过,看见戴嵩画的这幅画,拍着手掌大笑,说:“这话是画斗牛的吗?牛相斗时力量全在牛角上,尾巴夹在两股中间绷得紧紧地;而它们(指画中)的尾巴却垂在下面有气无力的样子,画错了啦!”杜处士笑着认为牧童的话说对了。?古语说:“耕种的事应该去问种庄稼的农民,纺织的事应该去问纺纱织布的婢女”这是不可更改的至理名言。

42.D

43.C

44.D

45.C

46.①这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。

②这(石兽)不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?

【分析】

42.本题考查文言实词。D.按照他所说的。如,按照。故选D。

43.本题考查“之”字的用法。例句中的“之”是用在主谓之间,取消句子的独立性。

A.代词,指石兽;

B.助词,的;

C.用在谓之间,取消句子的独立性;

D.代词,指石兽;

故选C。

44.本题考查一词多义。

A.表顺承,就\表转折,却;

B.介词,用\介词,凭借;

C.代词,你\同“耳”,罢了;

D.代词,这\代词,这样;

故选D。

45.本题考查文言句式。“何陋之有”是一个倒装句,宾语前置。

A.判断句式;

B.被动句式;

C.正确语序应为“当于上流求之”。倒装句;

D.省略句式;

故选C。

46.文言文翻译有直译和意译两种方法。一般要求直译。所谓直译,就是将原文中的字字句句落实到译文中,译出原文中用词造句的特点,甚至在表达方式上也要求与原文保持一致。翻译要求字字落实,译出原文用词的特点和句式的特点。“斯”“惟”“馨”“是”“木杮”“岂”“为”是此题中的关键词语,一定要解释准确。

【点睛】

译文:

甲:水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。晋代的陶渊明唯独喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世人大多喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花从积存的淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。(它的茎)中间贯通外形挺直,不牵牵连连也不枝枝节节,香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。(人们)可以远远地观赏(莲),而不可轻易地玩弄它啊。

乙:山不在于高,有了神仙就出名。水不在于深,有了龙就显得有了灵气。这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了).长到台阶上的苔痕颜色碧绿;草色青葱,映入帘中。到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,交往的没有知识浅薄的人,可以弹奏不加装饰的古琴,阅读佛经。没有奏乐的声音扰乱双耳,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:“有什么简陋的呢?”

丙:一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这(石兽)不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的性质坚硬沉重,泥沙的性质松软浮动,石兽埋没在沙上,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是(显得)疯狂了吗?”大家信服地认为(这话)是精当确切的言论。

丁:老翁说:“没有什么别的奥妙,只不过是手法熟练罢了。”陈尧咨气愤地说:“你怎么能够轻视我射箭(的本领)!”老翁说:“凭我倒油(的经验)知道这个道理。”于是老翁取出一个葫芦放在地上,用一枚铜钱盖住葫芦的口,慢慢地用勺子倒油(通过铜钱方孔)注到葫芦里,油从铜钱的孔中注进去,却没有沾湿铜钱。接着老翁说:“我也没有什么其它奥妙,只不过是手法熟练罢了。”康肃公尴尬地笑着把老翁打发走了。

47.B

48.A

49.(1)凡是落入河中的石头,应该到上游去寻找它。

(2)现在城里有很多老树,如果树下面没有水,树怎么能成活?

50.示例一:他们都能根据丰富的实践经验,运用逻辑分析事物之间的内在联系,并作出合理推断。

示例二:甲文中,老河兵有多年治河经验,他合理分析了沙、石、水之间的关系,得出了石兽逆流而上的结论;乙文中,驻守伊犁的佐领了解当地情况,合理分析了土、树、水之间的关系,得出了此处有水可以打井的结论。

【分析】

47.考查对文言文中一词多义的掌握。

A.故:所以/原来;

B.但:均翻译为“只、不过”;

C.是:这样/表判断;

D.名:名字/名词用作动词,出名、著名;

故选B。

48.考查对文言文中一词多义和助词、代词运用能力的掌握。解答时首先理解例句句意和句中加点字的意思,再与各个选项中加点字相比较。例句翻译为“既然这样,那么天下的事”,其中加点字“之”意思是“的,助词”。

A.结构助词,“的”;

B.用在主谓之间取消句子独立性。

C.代词,代指卖油翁。

D.代词,代指前文提到的事。

故选A。

49.考查文言文翻译的能力。解答此类题目时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的得分点,首先要找出关键实词、虚词,有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达意顺即可。翻译时应注意以下几个词语的意思:

(1)句:“求”,寻找;“当”,应该;“上流”,上游;

(2)句:“苟”,如果;“安得”,怎么能够。

50.考查比较阅读的能力。解答时要准确理解文章内容,根据翻译对比分析作答。甲文中,老河兵拥有多年治河经验,他根据自身经验和河流实际情况合理分析了沙、石、水之间的关系,得出了石兽逆流而上的结论;乙文中,驻守伊犁的佐领了解当地实际情况,通过合理分析土、树、水之间的关系,得出了此处有水可以打井的结论。通过比较可知他们的共同点在于都能根据丰富的实践经验,立足实际情况运用逻辑准确分析事物之间的内在联系,并作出合理推断。据此作答即可。

【点睛】

参考译文:

(甲文)一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞。越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动,像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就显得很荒唐;在石兽沉没的地方寻找它们,不是显得更荒唐了吗?”。结果依照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

(乙文)伊犁城中没有井,(当地人)

都是从河中

取水。一位官员说:“戈壁上都堆积着黄沙,没有水,所以草木不生长。现今城中有许多古老的树木,如果它们下面没有水,树怎么能存活?”于是拔掉树木,在靠近树根处凿井,果然都得到了泉水,只是取水需要很长的绳子罢了。(这才)

知道古时候称雍州土地厚实而水很深,那显然是没错的。徐蒸远曾经问过这件事。他也曾不无感慨地对我说:这位官员可是一位能推究事理的人啊。当时,徐蒸远还说过他的名字,可惜(如今)

我忘记了。

51.

(1)决眦(zì)

(2)棹数小舟(zhào)

52.B

53.(1)你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?

(2)既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

54.

登泰山

纪昀

实践

【分析】

51.

注音。汉语拼音书写要规范,注意平翘舌。眦(zì),平舌音;

棹(zhào),翘舌音。

52.

A.经过,过了/与人交往,结识;

B.终于,最后/终于;

C.代词,这样/正确;

D.固然/坚固;

故选B。

53.

本题考查文言文句子翻译。作答此题,要遵循“字字有落实,直译意译相结合,以直译为主”的原则。注意特殊句式及词类活用。

(1)尔辈,你们这些人;究,探究;物理,古今异义,古义“事物的道理”,今义“一门学科”,这里取古义;是,这;木杮,木片;暴涨,动词用作名词,暴涨的洪水,大水。

(2)然则,既然这样,那么;但,只;臆断,主观判断;欤,表反问的句末语气词,译为“吗”。

54.

本题考查对联知识。对联,要求上下联字数相等,词性相对,内容相关,仄起平落。根据《望岳》《河中石兽》的内容补充对联。《望岳》杜甫通过描绘泰山雄伟磅礴的景象,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概。《河中石兽》纪昀通过写人们寻河中石兽的经过和令人惊讶的结果,悟出了天下事,“但知其一,不知其二者多矣”,不可“据理臆断”的道理。据此补写对联:杜甫望泰山抒凌云志

,纪昀寻石兽悟实践理。

【点睛】

参考译文:沧州的南面有一座靠近河岸的寺庙,寺庙的大门倒塌在了河里,门前的两只石兽也一起沉没在此河中。过了十多年,僧人们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两只石兽,到底还是没找到,僧人们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拖着铁钯,向下游寻找了十多里,没有找到石兽的踪迹。

一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的特点坚硬沉重,泥沙的特点松软浮动,石兽埋没在沙里,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是很荒唐吗?”大家信服,认为是正确的言论。

一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞,越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动。像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就显得很荒唐;在石兽沉没的地方寻找它们,不是显得更荒唐了吗?”。

结果依照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

55.

经过,经历

这

年

离开

56.凡数百茎/根干相连/悉化为石

57.(1)(人们)依照他的话(去做),果然在(上游)几里外找到了(石兽)。(2)延州一带素来没有竹子,这些竹笋埋在数十尺深的土层下,不知道它是什么时代的东西。

58.

凡河中失石,当求之于上流

地势低洼,

气候湿润

从实际出发,实事求是

【分析】

55.

本题考查对文言实词的理解能力。平时注意多积累归纳,加强对文言文中重点实词、重点虚词、一词多义、古今异义、词类活用、通假字等现象的理解与识记,并学会迁移运用。阅,一词多义,经过,经历。是,一词多义,这。岁,本义,年。去,一词多义,离开。做题时要结合语境,认真分析,确认词义。

56.

本题考查断句。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。有了一定的积累以后可以根据语感直接作答。这个句子的意思是:总共有几百根竹笋,根干相连,都变成了石头。故可断句为:凡数百茎/根干相连/悉化为石。

57.

本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:(1)如,仿照。其,他的。果,果然。于,在。(2)素,一向,素来。此,这些。何,什么。

58.

本题考查文章内容理解,阅读原文,根据题目分析进行归纳,甲文老河兵根据“石性坚重”“沙性松浮”“水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴”推断出石兽的位置在上流,即“凡河中失石,当求之于上流”。乙文沈括通过“凡数百茎根干相连悉化为石”推断出延州远古时期“地卑气湿”,翻译为现代汉语即可。两篇文章的主人公都从实际出发,综合考虑各方面因素,探求事物的本质,最终得出结论。

【点睛】

译文:

甲:沧州的南面有一座寺庙靠近河岸,庙门倒塌在了河里,两只石兽一起沉没于此。经过十多年,僧人们募集金钱重修(寺庙),便在河中寻找石兽,最后也没找到。僧人们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拖着铁钯,(向下游)寻找了十多里,没有找到石兽的踪迹。

一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这(石兽)不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的性质坚硬沉重,泥沙的性质松软浮动,石兽埋没在沙上,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是(显得)疯狂了吗?”大家信服地认为(这话)是精当确切的言论。

一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞。越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动,像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就(显得)很疯狂;在石兽沉没的地方寻找它们,不是(显得)更疯狂了吗?”结果依照他的话去(寻找),果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

乙:近年延州(治所在肤施,即今陕西省延安市)永宁关(在今陕西省延川县延水关南侧的延水古城)的黄河河岸发生崩塌,崩岸的土层断面高达数十尺,在其底部发现了一片竹笋林,总共有几百根竹笋,根干相连,都变成了石头。当时恰巧有宦官路过此地,也取走了几根,说要进呈给皇上。延州素来不产竹子,这些竹笋深埋在数十尺的土层下面,不知道是什么时代的产物,莫非在远古以前,这里地势低洼,气候湿润,适宜竹子生长?婺州(治所在金华,即今浙江省金华市)金华山(在浙江省金华市城北)有松石,又如核桃、芦根、鱼、蟹之类,都有变成石头的,然而都是些当地本来就有的产物,不值得惊怪。这些竹笋却是深深的地下所不应有的,而且不是本地的产物,确实值得惊异。

59.D

60.你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?

61.①讲学家的笑,显示出讲学家一知半解而好为人师、自觉高明而轻视他人的性格特点。②老河兵的笑,显示出老河兵对讲学家的否定,也表现出老河兵的自信。

62.①老河兵常年与河流打交道,对石兽的比重以及河流的水、石、泥沙等事物的相互作用有细致的了解,因而能得出正确的结论;怀丙充分考虑到水、铁牛以及沙和船之间的相互关系,利用浮力捞出铁牛。收获:生活中对于事物的认识,需要全面深入地调查探究,不可只知其一、不知其二。

【分析】

59.

本题考查文言词语的解释。D.句意:只知道其中之一。但:古今异义词,只,只是。故选D。

60.

本题考查句子翻译。注意重点词语“尔辈:你们。究:推究。物理:古今异义词,事物的道理。是:古今异义词,这。非:不是。岂:怎么。为:被。暴涨:动词活用作名词,洪水”的翻译要正确。

61.

本题考查内容的理解与把握。

结合讲学家的话“尔辈不能究物理”可以看出,讲学家自恃甚高,看不起别人。但实际上他却也是只是一个会纸上谈兵的人,因此讲学家的笑,显示出他一知半解而好为人师、自觉高明而轻视他人的性格特点;

由老河兵的话“求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”可知,老河兵常年与河打交道,深知河的属性,因此,他的笑,一方面是对讲学家自以为是的否定,另一方面也表现出老河兵的自信。

62.

本题考查对文言文内容的理解、评析和拓展探究的能力。

老河兵“实践出真知”,他常年与河流打交道,对河流的方方面面都有细致的了解,因而能得出正确的结论——遂反溯流逆上矣;怀丙深谙浮力道理,充分考虑到水、铁牛以及沙和船之间的相互关系,会利用浮力捞出铁牛。

收获:(一)文结合最末的议论“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”(二)结合实例,可得出启示:人们认识事物,需要全面深入地调查探究,要做到既知其一,也要知其二,不能片面地理解,更不能主观臆断。

【点睛】

译文:

(一):沧州的南面有一座靠近河岸的寺庙,寺庙的大门倒塌在了河里,门前的两只石兽也一起沉没在此河中。过了十多年,僧人们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两只石兽,到底还是没找到,僧人们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拖着铁钯,向下游寻找了十多里,没有找到石兽的踪迹。

一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的特点坚硬沉重,泥沙的特点松软浮动,石兽埋没在沙里,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是很荒唐吗?”大家信服,认为是正确的言论。

一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞,越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动。像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就显得很荒唐;在石兽沉没的地方寻找它们,不是显得更荒唐了吗?”人们依照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

(二):宋朝河中府有一座浮桥,用八头铁铸的牛来固定着它,一头铁牛将近几万斤。治平年间,河水暴涨冲断了浮桥,牵动铁牛,沉到河里,朝延招募能够捞出铁牛的人。真定有个名叫怀丙的和尚,用两只大船装满泥土,把铁牛系到船上,用大木头做成秤钩的形状钩住铁牛,慢慢地去掉船上的泥土,船浮出水面的同时铁牛浮上来了。转运使张焘听说了这件事,赐给他一件紫色袈裟。

63.

(1)经过,经历

(2)终了,最后

(3)这

(4)咬,这里意为侵蚀、冲刷

64.C

65.A

66.C

【分析】

63.理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。比如本题中的“是”是“代词,这”;“阅”是古今异义词,“经过,经历”的意思。

64.考查对文言词语的一词多义的理解。平时要归纳整理,作答时还要结合具体的语境理解分析。

A.

一老河兵闻之/何陋之有(代词,这件事/提宾标志);

B.

乃石性坚重/太丘舍去,去后乃至(表判断/才);

C.

盖以诱敌/盖石性坚重(原来/原来);

D.

岂能为暴涨携之去/愿为市鞍马(被/买)。

故选C。

65.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。A.“二石兽并沉焉”的意思是:门前两只石兽一起沉入河中,其中的“并”是“一起”,不是“并列”。故选A。

66.考查对文章内容的理解。文章中老河兵的“笑”是嘲笑讲学家的认识错误,众人轻信讲学家的糊涂。故C项“老河兵的‘笑’,则是笑讲学家既有理论知识,又有实践经验,却还是判断错误”的说法是不正确的。故选C。

【点睛】

理解文言词语在文中含义的答题思路是:先利用朗读时语音的不同或停顿辨析。一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词,它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。再利用上下文语境辨析。词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义可以辨析出来。最后,比较互证法。通过词与词之间意义的关系和多义词诸义项的关系对比,较其异,证其同,达到探求和判定词义的目的。

参考译文:

沧州南部有一座寺庙靠近河岸,佛寺的外门倒塌在河中,门前两只石兽一起沉入河中。过了十多年,寺僧们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两只石兽,到底没能找到。寺僧们认为石兽顺流而下了,于是划着几只小船,拖着铁钯,向下游寻找了十多里,没找到它们的踪迹。

一位讲学家在寺庙里设馆教书,听说了这件事笑着说:"你们这些人不能探求事物的道理,这石兽不是木片,怎么能被洪水带走呢?是石头的特点应该是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,石兽埋没在沙里,越沉越深罢了。顺流而下寻找它们,不是很荒唐吗?"大家都很信服,认为这是正确的言论。

一位老河兵听说了之后,又笑着说:"凡是落入河中的石头,都应当在上游寻找它。因为石头的特点是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,水不能冲走石头,但河水撞击石头返回的冲击力,一定会将石头底下迎着水流的地方冲刷成为坑洞,越冲越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞里。照这样多次冲刷,石头又会多次向前翻转,不停地转动,石兽反而逆流而上了。到下游寻找石兽,本来就荒唐了;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?"

寺僧们依照老河兵的话去做,果然在几里外的上流找到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道其一,不知道其二的情况太多了,怎么能根据某个道理就主观判断呢?

67.(1)倒塌

(2)研究、探究

(3)埋没

(4)咬,这里是冲击的意思。

68.这不是木片,怎么能被大水(凶猛的河水)带走呢?

69.老河兵的方法正确,是因为这种方法既有理论又有实践,综合考虑了流水、石兽、泥沙的性质及相互关系。

70.讲学家的“笑”,

是自以为懂得“物理”的自信,是对寺僧不具备这方面知识的嘲笑。

【详解】

1.考查对文言实词的理解。

(1)句意:寺庙的大门倒塌在了河里。圮:倒塌。

(2)句意:不能探究事物的道理。究:研究、探究。

(3)句意:石兽埋没在沙里。湮:埋没。

(4)句意:冲击沙子形成坑洞。啮:咬,这里是冲击的意思。

2.考查句子翻译。重点词语“是:这;是非:古今异义,这不是;杮:削下来的木片;岂能:怎么能;为:被;暴涨:动词活用作名词,暴涨的水”注意根据语境确定词义。

3.考查对文章内容的理解。想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。根据老河兵的的分析“盖石性坚重少性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,与必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣”。老河兵因为常年与河流打交道,老河兵综合考虑,既考虑石兽的比重,又正确分析水的冲力和石兽的相互作用,进而又分析这种相互作用产生的冲力对河床形态的局部的改变。因而能得出正确的结论:石头逆流而上了。按照老河兵的方法在上游寻找,果然找到了石兽。

4.考查对细节描写“笑”的理解。根据文中内容,可知当寺僧说完寻找石兽的方法后说“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”可以看出讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,嘲笑寺僧不具备这方面知识,说明讲学家自以为是,空有理论,是可笑的。

【点睛】

译文:

沧州的南面有一座靠近河岸的寺庙,寺庙的大门倒塌在了河里,门前的两只石兽也一起沉没在此河中。过了十多年,僧人们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两只石兽,到底还是没找到,僧人们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拖着铁钯,向下游寻找了十多里,没有找到石兽的踪迹。

一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的特点坚硬沉重,泥沙的特点松软浮动,石兽埋没在沙里,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是很荒唐吗?”大家信服,认为是正确的言论。

一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方冲击沙子形成坑洞,越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动。像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就显得很荒唐;在石兽沉没的地方寻找它们,不是显得更荒唐了吗?”结果依照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

71.C

72.(1)便在河中寻找石兽,最后也没找到。

(2)凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。

73.D

74.示例:遇到问题,如果不从实际出发,而是主观臆断,就容易得出错误的结论,甚至闹出笑话来。(或:事物的变化是多种多样的,不能凭主观臆断去判断)(或:实际经验有时比书本知识更可靠)

【解析】

71.C.理解错误。物理:事物的道理。故选C。

72.文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。于:在;凡:凡是。

点睛:翻译语句时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,思考命题者可能确定的赋分点。具体的方法是:首先找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅;然后按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,做到词达句顺。

73.D.分析有误。结合对课文内容的理解可知,讲学家只是提出了石兽埋在沙里只能越来越深的看法,并未盲目采取行动。故选:D。

74.本题考查学生对文章主题的理解能力。解答此类问题,要在疏通文意的基础上,理解文章内容,把握文章主题,得出自己的启示。文章记叙了人们寻找石兽的经过及令人惊讶的结局,说明了这些道理:①遇事不能主观推论,要实事求是的道理;②实践出真知;③实践经验有时比书本知识更重要。这就启示人们:遇事要动脑筋多想想,分析各方面因素,尽可能少闹只知其一,不知其二的笑话。

选自《阅微草堂笔记》

作者:纪昀

年代:清

参考译文:

沧州的南面,有一座寺庙靠近河岸,寺庙的大门倒塌在了河水里,两个石兽一起沉没了。经历十多年,和尚们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两个石兽,最终没找到。和尚们认为石兽顺着水流流到下游。于是划着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里,没有任何石兽的踪迹。

一位学者在寺庙里设立了学馆讲学,听了这件事嘲笑说:“你们这些人不能探究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水带走呢?石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,石兽埋没于沙上,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是颠倒错乱了吗?”大家都很佩服,认为是正确的结论。

一个年老的河兵听说了这个观点,又嘲笑说:“凡是丢失在河里的石头,都应当到河的上游寻找。因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,水流不能冲走石头,河水的反冲力,一定在石头下面迎面冲击石前的沙子,形成坑穴。越冲越深,冲到石头底部的一半时,石头必定倒在坑穴里。像这样又冲击,石头又会再次转动,这样不停地转动,于是反而逆流而上。到河的下游寻找石兽,本来就颠倒错乱了;在原地深处寻找它们,不是更颠倒错乱了吗?”按照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道其中根本道理的人和事有很多啊,难道可以根据自己所知道的道理主观判断吗?

75.阅微草堂笔记

纪昀

晓岚

清

文学

【详解】

纪昀,字晓岚,清代著名学者、文学家。《阅微草堂笔记》原名《阅微笔记》,是他晚年以笔记形式编写成的文言短篇志怪小说集,主要搜辑各种狐鬼神仙、因果报应、劝善惩恶等当时代前后的流传的乡野怪谈,或亲身所听闻的奇闻轶事。课文《河中石兽》就出自于本书。

76.水边,河岸

倒坍

过了,经过

滑船

【解析】

本题考查文言实词的翻译。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。注意“干”“阅”字的翻译。

77.河水的下游

顺流而下

埋没在河沙下

石性坚重,沙性松浮

河的上游

石性坚重,沙性松浮……遂反溯流逆上矣

【解析】

这是考查学生默写古诗文的能力。此类题属于基础题,也是各地中考语文必考题。古诗文默写题不论分几种类型,都是以记忆、积累为根本的,然后在此基础上加以理解、应用、赏析。解题时一是要透彻理解诗歌的内容,二是要认真审题,找出合适的诗句,三是答题时不能写错别字。仔细阅读题干,根据给出的提示,联系句子作答即可。

78.(1)求之下流求之地中(2)然则天下之事但知其一不知其二者多矣可据理臆断欤

【解析】

【详解】

默写常见的名句名篇。首先要选准诗句,生僻字平时要多写几遍。这类试题是通过书写的方式考背诵,关键是不能错字、别字、形似字。近几年总出理解性默写题目,这种题目的难度比根据上下文默写要难,首先要根据诗歌内容选准诗句,然后不要出现错别字。此题要注意“臆、欤”等字词的书写。

79.

(1)杨花榆荚无才思

(2)安能辨我是雄雌

(3)苔痕上阶绿

(4)会当凌绝顶

一览众山小(飞来山上千寻塔

闻说鸡鸣见日升/山重水复疑无路

柳暗花明又一村/政入万山围子里

一山放出一山拦)

(5)落红不是无情物

化作春泥更护花

(6)知其一

不知其二者多矣

可据理臆断欤

【解析】试题分析:默写常见的名句名篇。首先要选准诗句,生僻字平时要多写几遍。这类试题是通过书写的方式考背诵,关键是不能错字、别字、形似字。近几年总出理解性默写题目,这种题目的难度比根据上下文默写要难,首先要根据诗歌内容选准诗句,然后不要出现错别字。此题要注意“榆荚”“辨”“凌”“览”等字词的书写。

80.阅微草堂笔记

纪昀

晓岚

清代

四库全书

【解析】

本题考查学生文学常识的把握,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。本题考查对《河中石兽》作者纪昀基本情况的了解。

81.《阅微草堂笔记》

纪昀

82.(1)一起

(2)经过,过了

(3)这

(4)通“癫”,疯狂

(5)终于,到底

83.(1)凡是在河中丢失的石头,应当到河的上游去寻找。

(2)(人们)依照他的话去寻找,果然在上游的几里外找到了(石兽)。

84.寺僧:有毅力,但经验不足。

讲学家:一知半解而好为人师,自视清高而轻视他人。

老河兵:有实践经验,考虑周全,自信满满。

【解析】

81.试题分析:学生对教材中的文学常识进行积累,正确填写即可。

考点:识记文学常识。能力层级为识记A。

82.试题分析:要求解释的词,一般为常见实词,通假字、一词多义、古今异义、词类活用等,往往是命题的重点,当然也应该成为同学们备考的重点。如:“颠”通假字,通“癫”,疯狂。

考点:理解常见文言实词在文中的含义。能力层级为理解B

一、选择题

1.下列叙述不符合原文《河中石兽》意思的一项是(

)

A.一种见解是从石性和沙性角度做分析,认为应在石兽落水处寻找石兽。

B.一种见解是从水暴涨冲击石兽而走做分析,认为应该到河的下游去寻找石兽。

C.一种见解是从石性、沙性和水冲击角度做综合分析,认为应到石兽落水的上游去寻找石兽。

D.三种见解都是正确的,只不过实践更重要。

2.下列对《河中石兽》的理解和分析,有误的一项是(

)

A.文章叙述以时间为序。先写寺僧寻找石兽未得,再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

B.文章语言简洁。如写寺僧沿河打捞石兽,仅用“棹”“曳”“寻”等动词领起三个短句,简述打捞经过,以“无迹”交代结果。

C.文章寓理于事。作者借人们寻找石兽的经过及令人惊讶的结局,引出天下事不可“据理臆断”的深层思考。

D.文章人物各具特点。在打捞石兽一事上,寺僧不切实际,认识片面;讲学家不深思熟虑而盲目行动;老河兵综合考虑,实事求是。

3.下列句中加点字解释有误的一项是(

)

A.但(只是)当涉猎,见往事耳。(《孙权劝学》)

B.尝(曾经)射于家圃。(欧阳修《卖油翁》)

C.香远益(好处)清,亭亭净植。(周敦颐《爱莲说》)

D.山门圮于河,二石兽并(一起)沉焉。(纪昀《河中石兽》)

4.下列加点词的解释有误的一项是(

)

A.阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中。

阅,看。(纪昀《河中石兽》)

B.斯是陋室,惟吾德馨。

馨,这里指德行美好。(刘禹锡《陋室铭》)

C.香远益清,亭亭净植。

益,更加。(周敦颐《爱莲说》)

D.有卖油翁释担而立,睨之久而不去。

释,放下。欧阳修《卖油翁》)

5.下列句中加点字解释有误的一项是(

)

A.但当涉猎,见往事耳。

往事:过去发生的事。

(《孙权劝学》)

B.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

形:形体、躯体

。

(《陋室铭》刘禹锡)

C.愿为市鞍马,从此替爷征。

市:买。

(《木兰诗》)

D.求二石兽于水中,竟不可得。

求:寻找。

(《河中石兽》纪昀)

6.下列各项中说法有误的一项是(

)

A.《河中石兽》的叙述以时间为序。先写寺僧寻找石兽未得,然后再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

B.《木兰诗》选自宋代郭茂倩编写的《乐府诗集》,这是南北朝时北方的一首乐府民歌。

C.《陋室铭》的作者是刘禹锡,字梦得,唐代诗人,哲学家。铭,古代刻在器物上用来警诫自己或称述功德的文字,后来成为一种文体。

D.《卖油翁》选自《归田录》,作者是苏轼,字永叔,晚号六一居士,谥号文忠,是我国北宋著名文学家、史学家。

7.下列对课文内容解说不合文意的一项是( )

A.《伟大的悲剧》一文讲述了挪威探险家阿蒙森和英国探险家斯科特在南极展开的一场富于戏剧性又令人心酸的角逐。最后,斯科特和他的队员们在归途中悲壮覆灭。因此,他们彻底失败了。

B.《太空一日》具体叙述了航天英雄杨利伟太空一日的紧张和惊险,以及看到的太空奇景和所遇的神秘的敲击声等故事,表现了英雄杨利伟严谨的科学态度、坚定的意志、献身的精神和对祖国,对人民,对战友,对亲人的无限感念之情。

C.《带上她的眼睛》是一部科幻小说,用轻快又略带哀伤的笔触刻画了一个动人故事。

D.《河中石兽》选自清代大学士纪昀的《阅微草堂笔记》,文章主要内容是河里掉了石兽,因为水的冲力和石兽本身重量的原因,所以找石兽要从石兽掉落的上游去找。文章意思就是要具体考虑问题,不能想当然。

8.下列有关文学常识和课文内容表述不正确的一项是(

)

A.《孙权劝学》选自《资治通鉴》。《资治通鉴》是北宋史学家、政治家司马光主持编撰的一部编年体史书。

B.《河中石兽》的叙述以时间为序,先写寺僧寻找石兽未得,然后再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

C.《假如生活欺骗了你》是英国诗人普希金的诗作,为世界各国人民广为传诵。他的著名诗作还有《自由颂》《致大海》《至恰达耶夫》等。

D.《太空一日》选自《天地九重》,作者杨利伟,中国第一位进入太空的宇航员。

9.下列翻译有误的一项(

)

A.是非木柿,岂能为暴涨携之去?(《河中石兽》纪昀)

翻译:这(石兽)不是木片,怎么能被洪水带走呢?

B.菊之爱,陶后鲜有闻。(《爱莲说》周敦颐)

翻译:对于菊花的喜爱,(从)陶渊明以后很少听到过。

C.斯是陋室,惟吾德馨。(《陋室铭》刘禹锡)

翻译:这是简陋的房子,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

D.翁曰:“无他,但手熟尔。”(《卖油翁》欧阳修)

翻译:老翁说:“我也没有别的办法,只不过是手法技艺比你熟练。”

10.下列句子中加点词语的意思解释错误的一项是(

)

A.尝射于家圃,有卖油翁释(放下)担而立。(《卖油翁》)

B.但当涉猎,见往事(经过的事)耳。(《孙权劝学》)

C.唧唧复唧唧,木兰当户(门)织。(《木兰诗》)

D.乃石性坚重,沙性松浮,湮(埋没)于沙上。(《河中石兽》)

11.下列搭配不正确的一项是(

)

A.《阿长与〈山海经〉》——鲁迅——现代——《朝花夕拾》

B.《孙权劝学》——司马光——北宋——《资治通鉴》

C.《伟大的悲剧》——茨威格——瑞典——《夺取南极的斗争》

D.《河中石兽》——纪昀——清代——《阅微草堂笔记》

12.下列加点字的读音不正确的一项是(

)

A.康肃忿(fèn)然曰(《卖油翁》欧阳修)

B.著(zhuó)我旧时裳(《木兰诗》)

C.宜(yì)乎众矣(《爱莲说》周敦颐)

D.棹(zhào)数小舟(《河中石兽》纪昀)

二、课外阅读

归田录(卷二)

钱思公①虽生长富贵,而少所嗜好。在西洛②时尝语僚属,言平生惟好读书,坐则读经史,卧则读小说,上厕则阅小辞③,盖未尝顷刻释卷也。谢希深亦言:“宋公垂同在史院,每走厕,必挟书以往,讽诵之声,琅然闻于远近,其笃学如此。”余因谓希深曰:“余平生所作文章多在三上乃马上枕上厕上也。该为此又可以属思④尔。”

(注释):①钱思公:钱惟演,北宋“西昆体”代表作家之一。下文提及的谢希深(谢绛)、宋公垂(宋绶)也以文学知名一时。②西洛:西京洛阳。③小辞:指短小的诗词。④属思:思考,构思。

13.下列句中加点词的意思相同的一组是(

)

A.琅然闻于远近

求二石兽于水中(《河中石兽》)

B.盖未尝顷刻释卷也

有卖油翁释担而立(《卖油翁》)

C.必挟书以往

蒙辞以军中多务(《孙权劝学》)

D.坐则读经史

然则天下之事(《河中石兽》)

14.文中画波浪线句子断句正确的一项是:(

)

A.余平生所作文章/多在三上/乃马上/枕上/厕上也

B.余平生所作/文章多/在三上/乃马上枕上厕上也

C.余平生/所作文章多/在三上/乃马上/枕上/厕上也

D.余平生所作文章多/在三上/乃马上/枕上/厕上也

15.用现代汉语翻译文中画直线的句子。

16.选文讲了三个人物的读书故事,他们的共同特点是什么?请用自己的话概括。

阅读文言文《雁奴后说》选段,完成小题

雁奴后说

宋祁

雁奴,雁之最小者,性尤机警。每群雁夜宿,雁奴独不瞑①,为之伺察。或微闻人声,必先号鸣,群雁则杂然相呼引去。

后乡人益巧设诡计,以中雁奴之欲。于是先视陂藪②雁所常处者,阴布大网,多穿土穴于其傍。日未入,人各持束縕③并匿穴中,须其夜艾,则燎火穴外,雁奴先警,急灭其火。群雁惊视无见,复就栖焉。于是三燎三灭,雁奴三叫,众雁三惊;已而无所见,则众雁谓奴之无验也,互唼④迭击之,又就栖然。少选,火复举,雁奴畏众击,不敢鸣。

乡人闻其无声,乃举网张之,率十获五。

(注释)①眼,通“眠”。②陂藪(bēisou),陂,堤岸、湖边。藪,湖泽通称。③繼,乱麻绳。④唼(shào),水鸟吞食声,这里指鸣叫。

17.解释下列句中加点字的意思。

(1)以中雁奴之欲高化数科足政

(2)阴布大网

18.下列各句朗读停顿有误的一项是(

)

A.后乡人/益巧设/诡计

B.众雁/谓奴之/无验也

C.盖/石性/坚重

D.必于石下迎水处/啮沙/为坎穴

19.用现代汉语翻译:雁奴,雁之最小者,性尤机警。

20.本文与《河中石兽》都采用了________的写法。本文通过雁奴报警及其结局,讽喻只看表面现象不辨真假良莠以致以怨报德的现象:《河中石兽》则借人们寻找石兽的经过及其令人惊讶的结局,引出天下事不可“___________”的道理。

21.文中雁奴报警及其结局,很容易让我们想到家喻户晓的儿童故事《狼来了》,前者是“好心没好报”,后者是“骗人没好报”。请结合故事寓意,就《雁奴后说》和《狼来了》任选其一,谈谈你的看法。

阅读文言文,完成下面小题

农夫耕于田,数息而后一锄。行者见而哂之,曰:“甚矣,农之惰也!数息而后一锄,此田竟月不成!”农夫曰:“予莫知所以耕,子可示我以耕之术乎?”行者解衣下田,一息而数锄,一锄尽一身之力。未及移时气竭汗雨喘喘焉不能作声且仆于田。谓农夫曰:“今而后知耕田之难也。”农夫曰:“非耕难,乃子之术谬矣!人之处事亦然,欲速则不达也。”行者服而退。

22.解释下列句中加点的词。

(1)人之处事亦然

然:

(2)行者见而哂之

哂:

23.下列断句正确的一项是(

)。

A.未及移时气竭/汗雨喘喘焉/不能作声/且仆于田。

B.未及移时/气竭汗雨/喘喘焉不能作声/且仆于田。

C.未及移时/气竭汗雨喘喘焉/不能作声/且仆于田。

D.未及移时气竭/汗雨喘喘焉/不能作/声且仆于田。

24.将下面的句子译成现代汉语。

予莫知所以耕,子可示我以耕之术乎?

25.《河中石兽》和本文都采用了借事说理的写法,《河中石兽》所写的事情是______________,而本文讲述了____________的故事。

26.文中除了告诉我们“欲速则不达”的道理外,你还得到什么启示?

王荆公病喘,药用紫团山人参,不可得。时薛师政自河东还适有之赠公数两不受。人有劝公曰:“公之疾非此药不可治,疾可忧,药不足辞。”公曰:“平生无紫团参,亦活到今日。”竟不受。公面?①黑,门人忧之,以问医。医曰:“此垢污,非疾也。”进澡豆②令公颒③面。公曰:“天生黑于予,澡豆其如予何!”

(选自沈括《梦溪笔谈》,有删减)

(注释)①?(lí):黑。②澡豆:古代用来供洗涤用的粉剂。③颒(huì):洗脸。

27.下列句中加点词意思相同的一组是(

)

A.不可得

果得于数里外(《河中石兽》)

B.公之疾飞此药不可治

孤岂欲卿治经为博士邪(《孙权劝学》)

C.药不足辞

旦辞爷娘去(《木兰诗》)

D.天生黑于予

山门圮于河(《河中石兽》)

28.给文中画波浪线句子断句正确的一项是(

)

A.时薛师政自河东/还适有之/赠公数两/不受。

B.时薛师政自河东/还适有之/赠公/数两不受。

C.时薛师政自河东还/适有之/赠公数两/不受。

D.时薛师政自河东还/适有之/赠公/数两不受。

29.用现代汉语翻译文中画直线的句子。

30.通过选文能看出王荆公具有怎样的性格和品质?

管仲破厚葬

齐国好厚葬,布帛①尽于衣裘②,材木尽于棺椁③。桓公患之,以告管仲曰:“布帛尽则无以为蔽,材木尽则无以为守备,而人厚葬之不休,禁之奈何?”管仲对曰:“凡人之有为也,非名之,则利之也。”于是乃下令曰:“棺椁过度者戮其尸,罪夫当丧者。”夫戮④死,无名;罪当丧者,无利。人何故为之也,未几厚葬之风休矣。

(节选自《韩非子·内储说上》)

(注)①布帛:泛指织物。②衣裘:裘,皮衣。此指死人的衣着。③椁(guǒ)在棺材外面的大棺材。④戮:侮辱

31.下列各组句子中,加点词语意义相同的一项是

A.布帛尽则无以为蔽/岂能为暴涨携之去(《河中石兽》)

B.材木尽则无以为守备/有龙则灵(《陋室铭》)

C.于是乃下令曰/斯是陋室《室》

D.人何故为之也/而两狼之并驱如故(《狼》)

32.下列选项中,加点文言虚词的含义和用法与例句相同的一项是

(

)

例句:桓公患之

A.无丝竹之乱耳(《陋室铭》)

B.何陋之有(《陋室铭》)

C.予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)

D.当求之于上流(《河中石兽》)

33.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

凡人之有为也,非名之,则利之也。

34.简要概括桓公的形象特点,说说短文给你的启示。

刻舟求剑

楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽①契②其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!

(节选自《吕氏春秋·察今》)

﹝注释﹞①遽(jù):

立刻,急忙,马上。②契(qì)

:

用刀刻。

35.解释下列句子中加点的词语。(每小题1分,共2分)

(1)从其所契者入水求之

求:________

(2)楚人有涉江者

者:__________

36.把文中的画线句翻译成现代汉语。

求剑若此,不亦惑乎!

37.“楚人”与《河中石兽》中的讲学家有什么共同之处?

阅读下文,完成下面小题。

蜀中有杜处士①,好书画,所宝②以百数。有戴嵩③牛一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以身随。一日曝④书画,有牧童见之,拊⑤掌大笑曰:“此画斗牛也。牛斗力在角尾搐⑥入两股间今乃掉⑦尾而斗谬矣。”处士笑而然之。

古诗云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

选自(《苏东坡文集》)

(注释)①杜处士:姓杜的读书人。②宝:这里是动词,珍藏。③戴嵩:唐代画家。④曝:晒。⑤拊:拍。⑥搐:此处指“夹”。⑦掉:摆动。

38.下列句中加点字与文中“之”字用法相同的一项是(

)

A.何陋之有(《陋室铭》)

B.水陆草木之花(《爱蓬说》

C.大兄何见事之晚乎(《孙权劝学》)

D.凡河中失石,当求之于上流(《河中石兽》)

39.文中画波浪线的句子断句正确的一项是(

)

A.牛斗力在角/尾搐入两股间/今乃掉尾而斗/谬矣!

B.牛斗/力在角尾搐入两股间/今乃掉尾而斗/谬矣!

C.牛斗/力在角尾搐入两股间/今乃掉尾/而斗谬矣!

D.牛斗力在角/尾搐入两股间/今乃掉尾/而斗谬矣!

40.用现代汉语翻译文中画直线的句子。

41.文中第②段有什么作用?

三、对比阅读

阅读下面的文段,回答后面的问题。

(甲)

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(《爱莲说》)

(乙)

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

(《陋室铭》)

(丙)

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

(《河中石兽》)

(丁)

翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射?”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,唯手熟尔。”康肃笑而遣之。

(《卖油翁》)

42.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是(

)

A.可爱者甚蕃(甚:很)

B.亭亭净植(植:直立)

C.可以调素琴(调:调弄)

D.如其言(如:如果)

43.下列句子中,“之”的意义和用法与例句相同的一项是(

)

例句:无丝竹之乱耳

A.岂能为暴涨携之去(《河中石兽》)

B.水陆草木之花(《爱莲说》)

C.予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》)

D.沿河求之(《河中石兽》)

44.下列加点字的意思相同的一项是(

)

A.结友而别/可远观而不可亵玩焉

B.蒙辞以军中多务/以我酌油知之

C.尔安敢轻吾射/无他,但手熟尔

D.是非木杮/如是再啮,石又再转。

45.下列句子中,与“何陋之有”句式相同的一项是(

)

A.莲,花之君子者也。(《爱莲说》)

B.岂能为暴涨携之去。(《河中石兽》)

C.当求之于上流。(《河中石兽》)

D.棹数小舟,曳铁钯(《河中石兽》)

46.将下面的句子翻译成现代汉语。

①斯是陋室,惟吾德馨。

②是非木杮,岂能为暴涨携之去?

阅读下面的文言文,完成下面小题。

(甲)一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(节选自纪昀《河中石兽》)

(乙)伊犁城中无井,皆出汲于河。一佐领①曰:“戈壁皆积沙无水,故草木不生。今城中多老树,苟其下无水,树安得活?”乃拔木就根下凿井,果皆得泉,特汲须修绠②耳。知古称雍州土厚水深,灼然③不谬④。徐舍人蒸远曾预斯役,尝为余言,此佐领可云格物⑤。蒸远能举其名,惜忘之矣。

(节选自纪昀《阅微草堂笔记》卷八)

(注释)①[佐领]地方官员。②[修绠(gěng)]长长的绳子。③[灼然]明白清楚的样子。④[谬]荒谬,错误。⑤[格物]推究事理。

47.下列各组句子中,加点的词语意义相同的一项是(?

?)

A.故草木不生\而两狼之并驱如故(《狼》)

B.但知其一\但微颔之(《卖油翁》)

C.如是再啮\安能辨我是雄雌(《木兰诗》)

D.蒸远能举其名\有仙则名(《陋室铭》)

48.下列选项中加点的词的意义和用法与例句相同的一项是

(

)

例句:然则天下之事

A.其反激之力(《河中石兽》

B.予独爱莲之出淤泥而不染(《爱莲说》

C.康肃笑而遣之(《卖油翁》)

D.一老河兵闻之(《河中石兽》)

49.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)凡河中失石,当求之于上流。

(2)今城中多老树,苟其下无水,树安得活?

50.(甲)文中老河兵正确判断出石兽的位置,(乙)文中佐领准确找到水。阅读两文,说出他们能够解决问题的共同原因。

阅读下面的古诗文,完成小题。

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤

51.请给下列句中的加点字标注读音。

(1)决眦____________

(2)棹数小舟____________

52.下列句中加点词意思相同的一项是(

)

A.阅十余岁

阅人无数

B.竟不可得

有志竟成

C.如是再啮

是非不分

D.求之下流,固颠

固若金汤

53.完成下列语句的翻译。

(1)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

(2)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤

54.请根据《望岳》《河中石兽》的内容将对联补充完整。

杜甫____抒凌云志

____寻石兽悟____理

阅读下面文言文,完成后面小题

(甲文)

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(选自部编版七年级下册语文《河中石兽》,人民教育出版社)

(乙文)

近岁延州永宁关大河岸崩,入地数十尺。土下得竹笋一林,凡①数百茎根干相连悉化为石。适②有中人③过,亦取数茎去,云欲进呈。延郡素④无竹,此入在数十尺土下,不知其何代物。无乃⑤旷古以前,地卑⑥气湿而宜竹邪?

婺州金华山有松石,又如桃核、芦根、鱼、蟹之类皆有成石者,然皆其地本有之物,不足深怪。此深地中所无,又非本土所有之物,特可异耳。

(选自沈括《梦溪笔谈》,上海古籍出版社)

(注释)①凡:总共。②适:恰好。③中人:宦官。④素:向来。⑤无乃:莫非,恐怕

是。⑥卑:地势低。

55.解释下列句子中加点字的意思。

(1)阅十余岁________

(2)是非木杮________

(2)近岁延州永宁关大河岸崩________

(4)亦取数茎去________

56.用“/”划分句子停顿,限画两处。

凡

数

百

茎

根

干

相

连

悉

化

为

石

57.用现代汉语解释下面句子。

(1)如其言,果得于数里外。

(2)延郡素无竹,此入在数十尺土下,不知其何代物。

58.根据文章内容填空。

甲文中老河兵根据实际经验,在寻求河中石兽的过程中,综合考虑了石性、沙性、水流运动等因素,得出让人叹服的推断:“____________”(用原文语句填空)。乙文中沈括根据竹笋化石推测出延州远古时代的地貌及气候特征:____________(用现代汉语句子填空)。这两篇文章均启发我们:我们探究事务的道理、规律时,应当____________。

阅读下面两个语段,完成下面小题。

(一)

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(纪昀《河中石兽》)

(二)

宋河中府浮梁①,用铁牛八维②之,一牛且数万斤。治平③中,水暴涨绝梁,牵牛,没于河,募能出之者。真定④僧怀丙以二大舟实土,夹牛维之,用大木为权衡⑤状钩牛,徐去其土,舟浮牛出。转运使张焘以闻,赐之紫衣⑥。

(冯梦龙《智囊全集》)

(注)①浮梁:浮桥。②维:系,连结。③治平:北宋英宗赵曙的年号。④真定:指今天河北正定。⑤权衡:秤锤秤杆。⑥紫衣:唐以后,朝廷以赐僧人紫色袈裟表示荣宠。

59.下面各组句子中,加点词语解释错误的一项是(

)

A.二石兽并沉焉

并:一起

B.曳铁钯,寻十余里无迹

曳:

拖,拉

C.湮于沙上

湮:埋没

D.但知其一

但:但是

60.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

61.语段(一)中两次写到讲学家和老河兵的“笑”,分别刻画出人物怎样的特点或心理?

62.为什么老河兵能得出正确结论,怀丙能够捞出铁牛?结合语段(一)(二)谈一谈你的收获。

四、课内阅读

阅读《河中石兽》,完成下列小题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:"尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?"众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:"凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?"

如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

63.解释下列加点词在文中的意思。

(1)阅十余岁

阅:__________

(2)竟不可得

竟:__________

(3)是非木柿

是:__________

(4)必于石下迎水处啮沙为坎穴

啮:__________

64.下列加点字意思和用法相同的一项是(

)

A.一老河兵闻之

何陋之有

B.乃石性坚重

太丘舍去,去后乃至

C.盖以诱敌

盖石性坚重

D.岂能为暴涨携之去

愿为市鞍马

65.下列语句翻译有误的一项是(

)

A.二石兽并沉焉。

译文:两只石善并列着沉入了河中。

B.棹数小舟。

译文:划着几只小船。

C.凡河中失石。

译文:凡是沉在河中的石头。

D.求之下流,固颠。译文:到下游寻找石头,固然荒唐。

66.下列对选文理解有误的一项是(

)

A.本文记叙了人们寻找石善的经过及其令人惊讶的结局,而且从中悟出了天下事“但知其一,不知其二者多矣”,不可“据理臆断”的道理。

B.本文善于在叙述中制造节奏波澜,平而不板。作者先写打捞石善无果,再写讲学家的议论令“众服为确论”,谁知作者又引出了老河兵的“又笑曰”,谜底这才揭晓。

C.文中,讲学家的“笑”,是笑寺僧不懂得推究“物理”;而老河兵的“笑”,则是笑讲学家既有理论知识,又有实践经验,却还是判断错误。

D.文中,讲学家认为石善应是“湮于沙上,渐沉渐深耳”;而老河兵则认为由于河水的冲激,又硬又重的石兽反而会溯流而上,应该到河的上游寻找。

阅读纪昀的《河中石兽》,完成小题。

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

67.解释下列语句中划线的词。

(1)山门圮于河 圮:

(2)不能究物理 究:

(3)湮于沙上 湮:

(4)啮沙为坎穴

啮:

68.翻译下面语句。

是非木柿,岂能为暴涨携之去?

69.河中寻找石兽,为什么老河兵的方法是正确的?

70.本文细节刻画非常传神,品味讲学家“闻之笑曰”时有何心理?

阅读下面短文,完成下面小题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

71.下列加点字解释错误的一项是(

)

A.阅十余岁

阅:经过、经历

B.棹数小舟

棹:划(船)

C.尔辈不能究物理

物理:一门学料

D.湮于沙上

湮:埋没

72.用现代汉语翻译下面句子。

(1)求二石兽于水中,竟不可得。

(2)凡河中失石,当求之于上流。

73.下列对文章理解和分析有误的一项是(

)

A.文章叙述以时间为序,先写寺僧寻找石兽未得,再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

B.文章语言简洁。如写寺僧沿河打捞石兽,仅用“棹”“曳”“寻”等动词领起三个短句;简述打捞经过,以“无迹”交代结果。

C.文章寓理于事。作者借人们寻找石兽的经过及令人惊讶的结局,引出天下事不可“据理臆断”的深层思考。

D.文中人物各具特点。在打捞石兽一事上,寺僧不切实际,认识片面;讲学家不深思熟虑而盲目行动;老河兵综合考虑,实事求是。

74.你从这则故事中得到了怎样的启示?写出一点即可。

五、填空题

75.文学常识填空。

《河中石兽》选自《__________》,作者_____,字____,_____代学者、_____家。

76.解释下面文段中加点词。

沧州南,一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

①干_______

②圮___________

③阅__________

④棹___________

六、句子默写

77.阅读理解全文后填空。

对于河中石兽的位置,寺僧判断其在______,依据是___________;讲学家判断其在___________,理由是__________;老水兵则判断其在_________,是因为__________。

78.河中石兽(纪昀)

(1)__________,固颠;__________,不更颠乎?

(2)文中告诉人们做任何事情都不能依靠主观想象而妄下定论的句子是:__________,__________,__________,__________?

七、情景默写

79.默写。

(1)____________________,惟解漫天作雪飞。(韩愈《晚春》)

(2)双兔傍地走,__________________?(《木兰诗》)

(3)__________________,草色入帘青。(刘禹锡《陋室铭》)

(4)本册教材中,不少古诗的诗句都出现了“山”这个词。其中,你最喜欢的一句是:__________________,__________________。

(5)清代文学家、思想家龚自珍在《己亥杂诗(其五)》中,表达了自己虽然辞官,但仍会关心国家前途和命运之意的诗句是:__________________,__________________。

(6)《河中石兽》一文结尾,作者用“然则天下之事,但____________,__________,__________?”一句表达了自己由寻找石兽一事而产生的思考。

八、综合性学习

80.文学常识填空。

《河中石兽》选自《___________》,作者____,字____,直隶献县人,____(朝代)学者、文学家,曾任《____》总纂修官。

九、现代文阅读

十、文言文阅读

阅读下面语段,回答小题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

81.《河中石兽》选自《

》,作者

,字晓岚,是清代文学家。

82.解释加横线字。

(1)二石兽并沉焉:

(2)阅十余岁:

(3)是非木杮:

(4)不亦颠乎:

(5)竟不可得:

83.翻译句子。

(1)凡河中失石,当求之于上流。

(2)如其言,果得于数里外。

84.请分析寺僧、讲学家、老河兵三个人物的性格特征。

寺

僧:

讲学家:

老河兵:

阅读文言文,完成后面问题。

河中石兽

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

85.解释下面句中加横线的词语。

(1)阅十余岁(________)

(2)是非木杮(________)

(3)岂能为暴涨携之去(________)

(4)转转不已(________)

86.下列四图,最符合老河兵对河中石兽应“求之于上流”的原因分析是(

)

A.A

B.B

C.C

D.D

87.请用现代汉语翻译下列语句。

(1)求石兽于水中,竟不可得。

(2)尔辈不能究物理。

88.为什么“能究物理”的讲学家得出的结论是错误,而老河兵得出的结论却是正确的?

参考答案

1.D

【详解】

文章中只有老河兵的见解是正确的。即“从石性、沙性和水冲击角度做综合分析,认为应到石兽落水的上游去寻找石兽”。故选D。

2.D

【解析】

本题考查学生分析文章内容的能力。学生要把握关键情节,注意标志性词语,尽量利用文本中的信息。要结合文章中心及上下文,逐项进行分析即可。D项理解分析错误,“讲学家不深思熟虑而盲目行动”说法错误,文章第二段中关于讲学家重在通过语言描写写出他的看法,而没有写到他的具体行为。

3.C

【详解】

本题考查文言文字词的掌握。实词理解题不完全在于是否记得实词意思,更主要是考你是否会利用上下文进行推测。

A.只是让你粗略地阅读,了解历史罢了。但:只是;

B.曾经有一次,他在家里场地射箭。尝:曾经;

C.香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。益:更加。选项错误;

D.大门倒塌在河中,两个石兽一起沉入河底。并:一起;

故选C。

4.A

【解析】

【详解】

A.阅:过了。故选A。

5.A

【解析】

【详解】

考查文言实词。A项加点字解释有误。“但当涉猎,见往事耳”中的“往事”:历史。

6.D

【详解】

D.有误。《卖油翁》选自《归田录》,作者欧阳修,字永叔,号醉翁,晚号六一居士,北宋政治家、文学家,唐宋八大家之一。不是苏轼。故选D。

7.A

【解析】

本题考查学生文学常识的把握,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。A项表述不正确,《伟大的悲剧》通过对英国探险家斯科特这位失败的英雄和他的队伍在归途中悲壮覆没的描写,赞颂了他们是英国的英雄,也是全人类的英雄,颂扬了一种人类勇于探索,为事业献身和强烈的集体主义精神。

8.C

【详解】

C.英国诗人——俄国诗人。故选C。

9.D

【详解】

翁曰:“无他,但手熟尔”:没有别的奥妙,不过手熟罢了。故选D。

10.B

【详解】

B.有误,“往事”指历史。

11.C

【解析】

本题考查学生文学常识的把握,文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。C项表述不正确,茨威格是奥地利作家。

12.C

【解析】

【详解】

C.“宜”读作“yí”。

13.B

14.A

15.(他)在西京洛阳曾经告诉僚属,说这一生只喜欢读书.

16.惜时,好学(笃学、爱读书)。

【解析】

13.A.前者介词,引出动作的对象,不译;后者介词“从、在”。

B.都是动词“放下”之意。

C.前者连词,相当于“而”,表修饰;后者介词“用”。

D.前者译为“就”,后者译为“那么”。

故选B。

14.本题考查学生划分文言句子节奏的能力。划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。此题较容易,根据文意即可推断出正确答案:余平生所作文章/多在三上/乃马上/枕上/厕上也。译为:我平生所作的文章,多是在‘三上’,就是马背上、枕头上、厕座上。此题要注意把相关的几个意思之间划开。注意标志性的词语

“上”。故选A。

15.文言翻译是文言文的必考的内容,翻译注意直译,把句子中的每一个字都要落到实处,不能翻译的助词等删掉,省略的内容根据上下文补充,这样才能做到不丢分。注意自己确定句子的赋分点,翻译时保证赋分点的落实。注意下列字词的翻译,如“惟”:只。“好”:喜好,喜欢。还要注意翻译完之后一定要对句子进行必要的整理,使句意通顺。

16.把握好文言文的人物精神品质,概括人物的性格的特点,我们可以分析具体事件,因为事件可以反映人物的品格;分析各种描写,因为通过描写可以表现人物的性格特征。如可分析“坐则读经史,卧则读小说,上厕则阅小辞,盖未尝顷刻释卷也”“宋公垂同在史院,每走厕,必挟书以往,讽诵之声,琅然闻于远近,其笃学如此”“余平生所作文章多在三上,乃马上枕上,厕上也”等句,即可归纳出正确答案,即他们都有惜时和好学的共同特点。

【点睛】

文言断句的题目,注意一些常见的标志性的虚词,注意结构的对称,这是基础,一般考核较少,大多集中在人称的转换和在句中充当的成分,还要注意一个事件不要强行断开,不然句子就会支离破碎,相反两个事件句子再短,也要断开。

译文:

钱思公虽然出身在富贵之家,但是没有什么不良爱好。在西京洛阳曾经告诉官员的家属,说这一生只喜欢读书,坐着的时候就读经书和史书,躺在床上就读各种杂记的书籍,上厕所的时候就读短小的诗歌、小令。大概从来没有半刻放下书的时候。谢希深也说:同在史院的宋公垂,每当去厕所都夹著书,诵读的声音清脆,远近都能听到,也是如此的好学。我于是告诉希深,说:“我平生所作的文章,多是在‘三上’,就是马背上、枕头上、厕座上。这是因为只有这些地方才可以集中思想吧。”

17.用来(2)暗中,秘密。

18.B

19.雁奴,是群雁中最小的(一只),性格尤其(特别、非常)机警。

20.寓意于事(或:寓理于事)、据理臆断

21.示例1:生活中我们真的不应该做以怨报德之事,以致让“好心没好报”,而要善于分析思考,透过现象看本质,正确识别真假良莠。示例2:说谎是一种不好的行为,它即不尊重别人,也会失去别人对自己的信任,最终必是“骗人没好报”,因此我们应该培养诚恳待人的良好品质。

【解析】

17.本题考查学生对文言实词的理解能力。解答此类题目,要注意古今异义、通假字、词类活用、一词多用的情况,平时要多积累并识记一些常见的文言词语,要有意识地整理和归纳。本题需要注意以下词语的意思:阴:暗中,秘密。

18.B.停顿有误,正确的停顿应是:众雁/谓/奴之无验也。故选B。

19.此题考查学生对文言句子的理解及翻译能力。翻译以直译为主,意译为辅,注意落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺连贯;还要注意通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊用法的词语,以及省略句、被动句、倒装句等特殊句式的翻译。本题翻译时,要注意:尤:特别,非常。

20.此题考查学生对文章内容主题等的理解把握能力。解答此题,先要疏通文意,整体感知文本,然后按照题目要求分析。本文与《河中石兽》都采用了借事说理或寓理于事的写法。本文通过雁奴报警及其结局,讽喻只看表面现象不辨真假良莠以致以怨报德的现象:《河中石兽》则借人们寻找石兽的经过及其令人惊讶的结局,引出天下事不可“据理臆断”的道理。

21.本题考查学生结合原文内容谈看法的能力。这类试题要求考生既要挖掘出原文选段中所蕴含的意义,又要结合自己的思想实际和生活实际来谈。这类题一般都要结合文段内容主旨来回答,不能脱离文本随性而答。本文文讽喻只看表面现象不辨真假、良莠以至以怨报德的现象,要抓住事物的本质,深入分析。可围绕“好心没好报”“骗人没好报”谈论自己的看法。

【译文】

雁奴,是群雁中最小的一只,性格非常机警。每次雁群晚上睡觉时,唯独雁奴不睡,为它们守夜。有时稍微听到有人的声音,一定先大声叫唤,雁群就鸣声杂乱地飞去。后来乡里的人更加喜欢设下巧妙的陷阱,专门用来对付雁奴。于是先找到雁群常栖息的湖边地带,暗中铺下大网,并在网的附近挖好洞穴。白天雁群不在,人们就拿着牵网的麻绳藏于洞中,等到天快要放亮时,人们就在洞外点火,雁奴最先警觉而鸣叫,(人们)立刻灭掉火。雁群惊醒不见有什么动静,就又栖息睡觉。于是人们屡次点火,雁奴屡次鸣叫,雁群屡次惊醒;惊醒了而又什么都没发生,雁群就认为雁奴毫无根据地乱叫,就互相鸣叫着轮番啄击它,然后又栖息睡觉。过了一会儿,(人们)又点火,雁奴害怕雁群再啄击它,不敢鸣叫报警了。人们没有听到雁奴的鸣叫,就拉绳张网,大概十只鸟中能捉住五只。

22.这样;讥笑、嘲笑

23.B

24.我不知道用什么方法来耕地,你可以把耕地的方法示范给我吗?

25.

人们打捞石兽的经过及其令人惊讶的结局;

农夫与行者不同的耕田方式或嘲笑农夫的行者“一息而数锄,一锄尽一身之力”,结果累到在田里。

26.合乎题意即可

【分析】

22.本题考查文言实词。

(1)句意为:人处理事情也是这样。然,这样。

(2)句意为:有个过路人看见了嘲笑他。哂,讥笑、嘲笑。

23.本题考查断句。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。有了一定的积累以后可以根据语感直接作答。这个句子的意思是:还没过多少时间,他的力气用完了,汗如雨下,气喘吁吁的样子,连声音都发不出了,将要倒在田里。故断句为:未及移时/气竭汗雨/喘喘焉不能作声/且仆于田。故选B。

24.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:莫知,不知道。所以,用……方法。示,给……看。以,把。之,助词,的。

25.本题考查比较阅读。《河中石兽》的行文结构主要围绕石兽的搜寻工作展开,庙里的和尚按照常规思维顺着河流去寻找石兽没有找到;学者按照自己从书本上学来的知识进行推理也不正确;按照老河兵的方法在上游寻找,果然找到了石兽。由此可概括为全文记叙的是人们打捞石兽的经过以及最后从河的上游找到了石兽这一令人惊讶的结局。本文记叙的是农夫与行者两种不同的耕地方式,农夫是“数息而后一锄”,行者是“一息而数锄,一锄尽一身之力”,结果行者累倒了田里。据此概括作答。

26.本题考查阅读启示,开放类试题,符合文本内容,言之成理即可。行者没有经过实践,就主观臆断,结果累倒在了田里,从中可得启示:只有在生活实践中,才能找到正确的答案,没有实践,就没有发言权。行者经过了亲自劳动,才知道劳动的艰难。从中可得启示:事非经历不知难。

【点睛】

译文:

有个农民在田里耕种,他喘几口气才挥一下锄头。有个过路人看见了嘲笑他说:“你真是太懒了!你喘几口气才挥一下锄头,这样一个月也干不完。”农夫说:“我不知道用什么方法来耕地,你可以向我示范耕地的方法吗?”过路人脱下衣服走到田里,喘一口气连挥几下锄头,每锄一下都用尽全身的力气。还没过多少时间,他的力气用完了,汗如雨下,气喘吁吁的样子,连声音都发不出了,将要倒在田里,他对农夫说:“我到今天才知道耕地的困难。”农夫说:“困难的不是耕田,是你的方法错了!人处理事情也是这样,刻意追求速度反而达不到目的。”过路人心服口服地走了。

27.A

28.C

29.门人担忧他,把他的病情向医生询问。

30.耿直、廉洁。

【解析】

27.A.都是“找到,得到”的意思。

B.医治/研究。

C.推辞/告辞。

D.给/在。

故选A。

28.本题考查划分句子结构。划分句子的朗读节奏,首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂开;(2)有些古今异义词朗读时要分开;(3)主语和谓语之间,谓语和宾语、补语之间,一般要停顿;(4)需要着重强调的地方,一般要停顿;(5)省略句中省略的地方一般要停顿;(6)句首语气词之后要要停顿;并列短语间要略作停顿;句末语气词前,要停顿。根据句意:其时薛师政自河东还朝,正好有这药,就送给荆公几两,荆公不接受。故句子划分为:C.

时薛师政自河东还/适有之/赠公数两/不受。

29.本题考查学生对文言句子的翻译能力。翻译文言语句是文言文阅读的必考题。直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来。文言语句的翻译首先要知道文言词语的意思,把词语放到语境中,根据上下文推断也不失是一种较好的方法。注意下列字词的翻译,忧:忧虑。以:把。

30.本题考查学生把握文中人物形象的能力。先了解文章内容;再掌握分析人物形象的方法:如人物描写方法,作者对人(事)物的评价,文中人物的身份、地位、经历等;最后结合文中重点段落和句子答题即可。如:“时薛师政自河东还,适有之,赠公数两,不受。薛师政从河东回来,刚好有这种人参,便赠送给王安石几两用,王安石却不接受。表现王荆公的耿直廉洁。

【点睛】

译文

王荆公(安石)有哮喘病,用药需要紫团山人参,买不到。其时薛师政自河东还朝,正好有这药,就送给荆公几两,荆公不接受。有人劝荆公说:"您的病,非这药不能治。这病困扰您很久了,这点药物不值得推辞。"荆公说:"平生没有紫团参,也活到今天。"竟不接受。荆公脸面有些黑黄,门人忧虑,去问医生。医生说:"这是污垢,不是疾病。"门人送澡豆给荆公洗脸,荆公说:"既然老天赐我一副黑面孔,澡豆又能拿我怎么样呢?"

31.B

32.D

33.但凡是人的行为,不是为了名,就是为了利。

34.形象:善于纳谏,有忧患意识.启示:要透过现象看本质,抓住本质对症下药,问题会迎刃而解。

【分析】

31.A.前者“做为”,后者“被”。

B.都是副词“就”之意。

C.前者代词“这”;后者判断动词“是”,与现汉同。

D.前者“原因”,后者“原来,从前”。

故选B。

32.A.主谓之间的结构助词,取独,不译。

B.结构助词,宾语前置的标志,不译。

C.主谓之间的结构助词,取独,不译。

D.与题干句“桓公患之”的“之”都是代词。

故选D。

33.本题考查学生对文言句子的翻译能力。翻译文言语句是文言文阅读的必考题。直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来。文言语句的翻译首先要知道文言词语的意思,把词语放到语境中,根据上下文推断也不失是一种较好的方法。注意下列字词的翻译,如“凡”:凡是。“为”:有为。“则”:就。还有“非名之,则利之也”两个判断句的翻译。

34.一问,把握好文言文的人物精神品质,概括人物的性格的特点,我们可以分析具体事件,因为事件可以反映人物的品格;分析各种描写,因为通过描写可以表现人物的性格特征。如可分析“凡人之有为也,非名之,则利之也”“棺椁过度者戮其尸,罪夫当丧者”等句,即可看出桓公是一个善于纳谏,有忧患意识的名君。二问,要答好此题,首先要整篇阅读文言文,扫清文字障碍,疏通文意,并要注意议论抒情的语句,充分把握内容,然后归纳出原文的中心,看看原文的事件到底要反映了一个什么主要观点。如文中的管仲就是看到了问题的本质,然后对症下药,以致“厚葬之风休矣”,即问题得到了彻底解决。可从这个角度写启示。

【点睛】

文言文翻译的原则。在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。这就要求我们,在具体翻译时,对句子中的每个字词,只要它有一定的实在意义,都必须字字落实,对号入座。翻译时,要直接按照原文的词义和词序,把文言文对换成相应的现代汉语,使字不离词,词不离句。如果直译后语意不畅,还应用意译作为辅助手段,使句意尽量达到完美。

译文:

齐国人崇尚豪华的葬礼,产的布匹都被用来做寿衣上,而木材也都耗在了做棺材上。齐桓公很担忧这样的风气,就把这个情况告诉了管仲,说:“布匹都用光了我们就没有衣服穿,木材都耗尽了就没有用来制作防御器材的材料,而豪华葬礼的风气不能停息,如何禁止这种风气?”管仲回答说:“但凡人们要做什么事,不是为了名声就是为了利益。”于是齐桓公下命令说:“今后如果棺材做得太高档,就把那人的尸体示众,并且把那些发丧的人治罪。”

被陈尸示众的人得不到名声,那些发丧的人得不到利益,人们为什么要这样做呢?没过多久,厚葬的风气停止了。

35.

寻找

……的人

36.这样去找剑,不是很糊涂吗?

37.楚人与讲学家都脱离实际。

【解析】

35.理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。比如本题中的“者”是“……的人”;“求”是古今异义词,“寻找”的意思。

36.此题考查翻译文言文句子的能力。解答此类题目要求学生在平时的学习注重积累,尤其是重点篇目,要做到熟记。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。同时,还要注意查看有无特殊句式。在此题中,要注意“求(寻找)、若此(像这样)、惑(糊涂)”的意思,必须翻译出来。

37.考查文章内容的对比。《河中石兽》中的讲学家只知道按照自己从书本上学来的知识进行推理,没有考虑客观实际情况,这一点与《刻舟求剑》中的楚人不懂得根据实际情况处理问题的行为,从本质上说是一样的——脱离实际考虑问题。据此可概括作答。

【点睛】

理解文言词语在文中含义的答题思路是:先利用朗读时语音的不同或停顿辨析。一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词,它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。再利用上下文语境辨析。词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义可以辨析出来。最后,比较互证法。通过词与词之间意义的关系和多义词诸义项的关系对比,较其异,证其同,达到探求和判定词义的目的。

参考译文

有个楚国人乘船过江时,剑从船上掉进水里,他就在船帮上刻下一个记号,说:“这是我的剑掉下去的地方。”等船靠岸,他就从刻记号的地方跳进水里去找剑。船已走了很远,而剑却没走,这样去找剑,不是很糊涂吗?

38.D

39.A

40.四川境内有姓杜的读书人,爱好书画,他珍藏的书画有成百件。

41.引用古语,使人信服,强调生活经验的重要性,含蓄地揭示了中心。

【解析】

38.本题考查对文言虚词“之”在文言文中用法和意义的理解掌握。文中“处士笑而然之”的“之”为代词,代指对方说的话。A.该句中“之”为助词,表示强烈的反问,宾语前置;

B.该句中“之”为结构助词,意为“的”;

C.该句中“之为结构助词,无实际意义;

D.句中的“之”为代词,代指“石兽”;

故选择D。

39.考查文言文划分朗读节奏的能力。划分朗读节奏,要把握好句子的内容,默读句子时,要在新路划分出词语的意义单位,及主谓成分,不要把表达同一意思的词语划开。

此句译为:斗牛时牛用力在角,尾巴自然夹在屁股里,没有哪个斗牛尾巴还像平时一样拖着的,所以这副画画的不合情理。“在角”是状语置于句末,故第一处应该划在“在角”之后,“两股间”也是表示位置的,所以第二处划在其后,最后“谬矣”是对上面事件的总结,所以第三处可以划在“谬矣”之前,据此合理划分即可。

40.考查文言文翻译的能力。解答此类题目时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的得分点,首先要找出关键实词、虚词,有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达意顺即可。注意重点词语的翻译:好:喜欢;以:达到。

41.本文考查学生对文章重点语句段落意义和写作手法的理解。“耕当问奴,织当访婢”意为耕田的事情要问种地的农民,纺织的事情要问纺纱织布的婢女。比喻办事应该向内行请教。文章结尾引用古语,点明了文章中心,升华主旨,同时也更加令人信服,进一步强调了表示要向有实践经验的人学习,实践出真知。

【点睛】

参考译文:四川有位杜处士,喜好书画,他所珍藏的书画多达数百幅。其中有一幅戴嵩所画的《斗牛图》立轴,尤其爱不释手,他把这幅画用上好的玉做轴,用最好的锦绢装裱起来,好好收藏.有一日,他把所珍藏的书画全部打开挂在家里,此时正好有牧童路过,看见戴嵩画的这幅画,拍着手掌大笑,说:“这话是画斗牛的吗?牛相斗时力量全在牛角上,尾巴夹在两股中间绷得紧紧地;而它们(指画中)的尾巴却垂在下面有气无力的样子,画错了啦!”杜处士笑着认为牧童的话说对了。?古语说:“耕种的事应该去问种庄稼的农民,纺织的事应该去问纺纱织布的婢女”这是不可更改的至理名言。

42.D

43.C

44.D

45.C

46.①这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。

②这(石兽)不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?

【分析】

42.本题考查文言实词。D.按照他所说的。如,按照。故选D。

43.本题考查“之”字的用法。例句中的“之”是用在主谓之间,取消句子的独立性。

A.代词,指石兽;

B.助词,的;

C.用在谓之间,取消句子的独立性;

D.代词,指石兽;

故选C。

44.本题考查一词多义。

A.表顺承,就\表转折,却;

B.介词,用\介词,凭借;

C.代词,你\同“耳”,罢了;

D.代词,这\代词,这样;

故选D。

45.本题考查文言句式。“何陋之有”是一个倒装句,宾语前置。

A.判断句式;

B.被动句式;

C.正确语序应为“当于上流求之”。倒装句;

D.省略句式;

故选C。

46.文言文翻译有直译和意译两种方法。一般要求直译。所谓直译,就是将原文中的字字句句落实到译文中,译出原文中用词造句的特点,甚至在表达方式上也要求与原文保持一致。翻译要求字字落实,译出原文用词的特点和句式的特点。“斯”“惟”“馨”“是”“木杮”“岂”“为”是此题中的关键词语,一定要解释准确。

【点睛】

译文:

甲:水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。晋代的陶渊明唯独喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世人大多喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花从积存的淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。(它的茎)中间贯通外形挺直,不牵牵连连也不枝枝节节,香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。(人们)可以远远地观赏(莲),而不可轻易地玩弄它啊。

乙:山不在于高,有了神仙就出名。水不在于深,有了龙就显得有了灵气。这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了).长到台阶上的苔痕颜色碧绿;草色青葱,映入帘中。到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,交往的没有知识浅薄的人,可以弹奏不加装饰的古琴,阅读佛经。没有奏乐的声音扰乱双耳,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:“有什么简陋的呢?”

丙:一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这(石兽)不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的性质坚硬沉重,泥沙的性质松软浮动,石兽埋没在沙上,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是(显得)疯狂了吗?”大家信服地认为(这话)是精当确切的言论。

丁:老翁说:“没有什么别的奥妙,只不过是手法熟练罢了。”陈尧咨气愤地说:“你怎么能够轻视我射箭(的本领)!”老翁说:“凭我倒油(的经验)知道这个道理。”于是老翁取出一个葫芦放在地上,用一枚铜钱盖住葫芦的口,慢慢地用勺子倒油(通过铜钱方孔)注到葫芦里,油从铜钱的孔中注进去,却没有沾湿铜钱。接着老翁说:“我也没有什么其它奥妙,只不过是手法熟练罢了。”康肃公尴尬地笑着把老翁打发走了。

47.B

48.A

49.(1)凡是落入河中的石头,应该到上游去寻找它。

(2)现在城里有很多老树,如果树下面没有水,树怎么能成活?

50.示例一:他们都能根据丰富的实践经验,运用逻辑分析事物之间的内在联系,并作出合理推断。

示例二:甲文中,老河兵有多年治河经验,他合理分析了沙、石、水之间的关系,得出了石兽逆流而上的结论;乙文中,驻守伊犁的佐领了解当地情况,合理分析了土、树、水之间的关系,得出了此处有水可以打井的结论。

【分析】

47.考查对文言文中一词多义的掌握。

A.故:所以/原来;

B.但:均翻译为“只、不过”;

C.是:这样/表判断;

D.名:名字/名词用作动词,出名、著名;

故选B。

48.考查对文言文中一词多义和助词、代词运用能力的掌握。解答时首先理解例句句意和句中加点字的意思,再与各个选项中加点字相比较。例句翻译为“既然这样,那么天下的事”,其中加点字“之”意思是“的,助词”。

A.结构助词,“的”;

B.用在主谓之间取消句子独立性。

C.代词,代指卖油翁。

D.代词,代指前文提到的事。

故选A。

49.考查文言文翻译的能力。解答此类题目时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的得分点,首先要找出关键实词、虚词,有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当的调整,达到词达意顺即可。翻译时应注意以下几个词语的意思:

(1)句:“求”,寻找;“当”,应该;“上流”,上游;

(2)句:“苟”,如果;“安得”,怎么能够。

50.考查比较阅读的能力。解答时要准确理解文章内容,根据翻译对比分析作答。甲文中,老河兵拥有多年治河经验,他根据自身经验和河流实际情况合理分析了沙、石、水之间的关系,得出了石兽逆流而上的结论;乙文中,驻守伊犁的佐领了解当地实际情况,通过合理分析土、树、水之间的关系,得出了此处有水可以打井的结论。通过比较可知他们的共同点在于都能根据丰富的实践经验,立足实际情况运用逻辑准确分析事物之间的内在联系,并作出合理推断。据此作答即可。

【点睛】

参考译文:

(甲文)一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞。越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动,像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就显得很荒唐;在石兽沉没的地方寻找它们,不是显得更荒唐了吗?”。结果依照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

(乙文)伊犁城中没有井,(当地人)

都是从河中

取水。一位官员说:“戈壁上都堆积着黄沙,没有水,所以草木不生长。现今城中有许多古老的树木,如果它们下面没有水,树怎么能存活?”于是拔掉树木,在靠近树根处凿井,果然都得到了泉水,只是取水需要很长的绳子罢了。(这才)

知道古时候称雍州土地厚实而水很深,那显然是没错的。徐蒸远曾经问过这件事。他也曾不无感慨地对我说:这位官员可是一位能推究事理的人啊。当时,徐蒸远还说过他的名字,可惜(如今)

我忘记了。

51.

(1)决眦(zì)

(2)棹数小舟(zhào)

52.B

53.(1)你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?

(2)既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

54.

登泰山

纪昀

实践

【分析】

51.

注音。汉语拼音书写要规范,注意平翘舌。眦(zì),平舌音;

棹(zhào),翘舌音。

52.

A.经过,过了/与人交往,结识;

B.终于,最后/终于;

C.代词,这样/正确;

D.固然/坚固;

故选B。

53.

本题考查文言文句子翻译。作答此题,要遵循“字字有落实,直译意译相结合,以直译为主”的原则。注意特殊句式及词类活用。

(1)尔辈,你们这些人;究,探究;物理,古今异义,古义“事物的道理”,今义“一门学科”,这里取古义;是,这;木杮,木片;暴涨,动词用作名词,暴涨的洪水,大水。

(2)然则,既然这样,那么;但,只;臆断,主观判断;欤,表反问的句末语气词,译为“吗”。

54.

本题考查对联知识。对联,要求上下联字数相等,词性相对,内容相关,仄起平落。根据《望岳》《河中石兽》的内容补充对联。《望岳》杜甫通过描绘泰山雄伟磅礴的景象,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概。《河中石兽》纪昀通过写人们寻河中石兽的经过和令人惊讶的结果,悟出了天下事,“但知其一,不知其二者多矣”,不可“据理臆断”的道理。据此补写对联:杜甫望泰山抒凌云志

,纪昀寻石兽悟实践理。

【点睛】

参考译文:沧州的南面有一座靠近河岸的寺庙,寺庙的大门倒塌在了河里,门前的两只石兽也一起沉没在此河中。过了十多年,僧人们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两只石兽,到底还是没找到,僧人们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拖着铁钯,向下游寻找了十多里,没有找到石兽的踪迹。

一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的特点坚硬沉重,泥沙的特点松软浮动,石兽埋没在沙里,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是很荒唐吗?”大家信服,认为是正确的言论。

一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞,越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动。像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就显得很荒唐;在石兽沉没的地方寻找它们,不是显得更荒唐了吗?”。

结果依照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

55.

经过,经历

这

年

离开

56.凡数百茎/根干相连/悉化为石

57.(1)(人们)依照他的话(去做),果然在(上游)几里外找到了(石兽)。(2)延州一带素来没有竹子,这些竹笋埋在数十尺深的土层下,不知道它是什么时代的东西。

58.

凡河中失石,当求之于上流

地势低洼,

气候湿润

从实际出发,实事求是

【分析】

55.

本题考查对文言实词的理解能力。平时注意多积累归纳,加强对文言文中重点实词、重点虚词、一词多义、古今异义、词类活用、通假字等现象的理解与识记,并学会迁移运用。阅,一词多义,经过,经历。是,一词多义,这。岁,本义,年。去,一词多义,离开。做题时要结合语境,认真分析,确认词义。

56.

本题考查断句。作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。有了一定的积累以后可以根据语感直接作答。这个句子的意思是:总共有几百根竹笋,根干相连,都变成了石头。故可断句为:凡数百茎/根干相连/悉化为石。

57.

本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:(1)如,仿照。其,他的。果,果然。于,在。(2)素,一向,素来。此,这些。何,什么。

58.

本题考查文章内容理解,阅读原文,根据题目分析进行归纳,甲文老河兵根据“石性坚重”“沙性松浮”“水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴”推断出石兽的位置在上流,即“凡河中失石,当求之于上流”。乙文沈括通过“凡数百茎根干相连悉化为石”推断出延州远古时期“地卑气湿”,翻译为现代汉语即可。两篇文章的主人公都从实际出发,综合考虑各方面因素,探求事物的本质,最终得出结论。

【点睛】

译文:

甲:沧州的南面有一座寺庙靠近河岸,庙门倒塌在了河里,两只石兽一起沉没于此。经过十多年,僧人们募集金钱重修(寺庙),便在河中寻找石兽,最后也没找到。僧人们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拖着铁钯,(向下游)寻找了十多里,没有找到石兽的踪迹。

一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这(石兽)不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的性质坚硬沉重,泥沙的性质松软浮动,石兽埋没在沙上,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是(显得)疯狂了吗?”大家信服地认为(这话)是精当确切的言论。

一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞。越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动,像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就(显得)很疯狂;在石兽沉没的地方寻找它们,不是(显得)更疯狂了吗?”结果依照他的话去(寻找),果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

乙:近年延州(治所在肤施,即今陕西省延安市)永宁关(在今陕西省延川县延水关南侧的延水古城)的黄河河岸发生崩塌,崩岸的土层断面高达数十尺,在其底部发现了一片竹笋林,总共有几百根竹笋,根干相连,都变成了石头。当时恰巧有宦官路过此地,也取走了几根,说要进呈给皇上。延州素来不产竹子,这些竹笋深埋在数十尺的土层下面,不知道是什么时代的产物,莫非在远古以前,这里地势低洼,气候湿润,适宜竹子生长?婺州(治所在金华,即今浙江省金华市)金华山(在浙江省金华市城北)有松石,又如核桃、芦根、鱼、蟹之类,都有变成石头的,然而都是些当地本来就有的产物,不值得惊怪。这些竹笋却是深深的地下所不应有的,而且不是本地的产物,确实值得惊异。

59.D

60.你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?

61.①讲学家的笑,显示出讲学家一知半解而好为人师、自觉高明而轻视他人的性格特点。②老河兵的笑,显示出老河兵对讲学家的否定,也表现出老河兵的自信。

62.①老河兵常年与河流打交道,对石兽的比重以及河流的水、石、泥沙等事物的相互作用有细致的了解,因而能得出正确的结论;怀丙充分考虑到水、铁牛以及沙和船之间的相互关系,利用浮力捞出铁牛。收获:生活中对于事物的认识,需要全面深入地调查探究,不可只知其一、不知其二。

【分析】

59.

本题考查文言词语的解释。D.句意:只知道其中之一。但:古今异义词,只,只是。故选D。

60.

本题考查句子翻译。注意重点词语“尔辈:你们。究:推究。物理:古今异义词,事物的道理。是:古今异义词,这。非:不是。岂:怎么。为:被。暴涨:动词活用作名词,洪水”的翻译要正确。

61.

本题考查内容的理解与把握。

结合讲学家的话“尔辈不能究物理”可以看出,讲学家自恃甚高,看不起别人。但实际上他却也是只是一个会纸上谈兵的人,因此讲学家的笑,显示出他一知半解而好为人师、自觉高明而轻视他人的性格特点;

由老河兵的话“求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”可知,老河兵常年与河打交道,深知河的属性,因此,他的笑,一方面是对讲学家自以为是的否定,另一方面也表现出老河兵的自信。

62.

本题考查对文言文内容的理解、评析和拓展探究的能力。

老河兵“实践出真知”,他常年与河流打交道,对河流的方方面面都有细致的了解,因而能得出正确的结论——遂反溯流逆上矣;怀丙深谙浮力道理,充分考虑到水、铁牛以及沙和船之间的相互关系,会利用浮力捞出铁牛。

收获:(一)文结合最末的议论“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”(二)结合实例,可得出启示:人们认识事物,需要全面深入地调查探究,要做到既知其一,也要知其二,不能片面地理解,更不能主观臆断。

【点睛】

译文:

(一):沧州的南面有一座靠近河岸的寺庙,寺庙的大门倒塌在了河里,门前的两只石兽也一起沉没在此河中。过了十多年,僧人们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两只石兽,到底还是没找到,僧人们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拖着铁钯,向下游寻找了十多里,没有找到石兽的踪迹。

一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的特点坚硬沉重,泥沙的特点松软浮动,石兽埋没在沙里,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是很荒唐吗?”大家信服,认为是正确的言论。

一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞,越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动。像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就显得很荒唐;在石兽沉没的地方寻找它们,不是显得更荒唐了吗?”人们依照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

(二):宋朝河中府有一座浮桥,用八头铁铸的牛来固定着它,一头铁牛将近几万斤。治平年间,河水暴涨冲断了浮桥,牵动铁牛,沉到河里,朝延招募能够捞出铁牛的人。真定有个名叫怀丙的和尚,用两只大船装满泥土,把铁牛系到船上,用大木头做成秤钩的形状钩住铁牛,慢慢地去掉船上的泥土,船浮出水面的同时铁牛浮上来了。转运使张焘听说了这件事,赐给他一件紫色袈裟。

63.

(1)经过,经历

(2)终了,最后

(3)这

(4)咬,这里意为侵蚀、冲刷

64.C

65.A

66.C

【分析】

63.理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。比如本题中的“是”是“代词,这”;“阅”是古今异义词,“经过,经历”的意思。

64.考查对文言词语的一词多义的理解。平时要归纳整理,作答时还要结合具体的语境理解分析。

A.

一老河兵闻之/何陋之有(代词,这件事/提宾标志);

B.

乃石性坚重/太丘舍去,去后乃至(表判断/才);

C.

盖以诱敌/盖石性坚重(原来/原来);

D.

岂能为暴涨携之去/愿为市鞍马(被/买)。

故选C。

65.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。A.“二石兽并沉焉”的意思是:门前两只石兽一起沉入河中,其中的“并”是“一起”,不是“并列”。故选A。

66.考查对文章内容的理解。文章中老河兵的“笑”是嘲笑讲学家的认识错误,众人轻信讲学家的糊涂。故C项“老河兵的‘笑’,则是笑讲学家既有理论知识,又有实践经验,却还是判断错误”的说法是不正确的。故选C。

【点睛】

理解文言词语在文中含义的答题思路是:先利用朗读时语音的不同或停顿辨析。一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词,它的语音不同,这个词所表示的词义也必然会有所不同。再利用上下文语境辨析。词义不是单一的,它具有多义性,但当这个词语放到具体的语句中时,它的意义大都会单一化。因此,在具体的语句中,一个词的确切意义可以辨析出来。最后,比较互证法。通过词与词之间意义的关系和多义词诸义项的关系对比,较其异,证其同,达到探求和判定词义的目的。

参考译文:

沧州南部有一座寺庙靠近河岸,佛寺的外门倒塌在河中,门前两只石兽一起沉入河中。过了十多年,寺僧们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两只石兽,到底没能找到。寺僧们认为石兽顺流而下了,于是划着几只小船,拖着铁钯,向下游寻找了十多里,没找到它们的踪迹。

一位讲学家在寺庙里设馆教书,听说了这件事笑着说:"你们这些人不能探求事物的道理,这石兽不是木片,怎么能被洪水带走呢?是石头的特点应该是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,石兽埋没在沙里,越沉越深罢了。顺流而下寻找它们,不是很荒唐吗?"大家都很信服,认为这是正确的言论。

一位老河兵听说了之后,又笑着说:"凡是落入河中的石头,都应当在上游寻找它。因为石头的特点是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,水不能冲走石头,但河水撞击石头返回的冲击力,一定会将石头底下迎着水流的地方冲刷成为坑洞,越冲越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞里。照这样多次冲刷,石头又会多次向前翻转,不停地转动,石兽反而逆流而上了。到下游寻找石兽,本来就荒唐了;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?"

寺僧们依照老河兵的话去做,果然在几里外的上流找到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道其一,不知道其二的情况太多了,怎么能根据某个道理就主观判断呢?

67.(1)倒塌

(2)研究、探究

(3)埋没

(4)咬,这里是冲击的意思。

68.这不是木片,怎么能被大水(凶猛的河水)带走呢?

69.老河兵的方法正确,是因为这种方法既有理论又有实践,综合考虑了流水、石兽、泥沙的性质及相互关系。

70.讲学家的“笑”,

是自以为懂得“物理”的自信,是对寺僧不具备这方面知识的嘲笑。

【详解】

1.考查对文言实词的理解。

(1)句意:寺庙的大门倒塌在了河里。圮:倒塌。

(2)句意:不能探究事物的道理。究:研究、探究。

(3)句意:石兽埋没在沙里。湮:埋没。

(4)句意:冲击沙子形成坑洞。啮:咬,这里是冲击的意思。

2.考查句子翻译。重点词语“是:这;是非:古今异义,这不是;杮:削下来的木片;岂能:怎么能;为:被;暴涨:动词活用作名词,暴涨的水”注意根据语境确定词义。

3.考查对文章内容的理解。想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。根据老河兵的的分析“盖石性坚重少性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,与必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣”。老河兵因为常年与河流打交道,老河兵综合考虑,既考虑石兽的比重,又正确分析水的冲力和石兽的相互作用,进而又分析这种相互作用产生的冲力对河床形态的局部的改变。因而能得出正确的结论:石头逆流而上了。按照老河兵的方法在上游寻找,果然找到了石兽。

4.考查对细节描写“笑”的理解。根据文中内容,可知当寺僧说完寻找石兽的方法后说“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”可以看出讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,嘲笑寺僧不具备这方面知识,说明讲学家自以为是,空有理论,是可笑的。

【点睛】

译文:

沧州的南面有一座靠近河岸的寺庙,寺庙的大门倒塌在了河里,门前的两只石兽也一起沉没在此河中。过了十多年,僧人们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两只石兽,到底还是没找到,僧人们认为石兽顺着水流流到下游了。于是划着几只小船,拖着铁钯,向下游寻找了十多里,没有找到石兽的踪迹。

一位讲学家在寺庙中教书,听说了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被暴涨的洪水带走呢?石头的特点坚硬沉重,泥沙的特点松软浮动,石兽埋没在沙里,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是很荒唐吗?”大家信服,认为是正确的言论。

一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,一定在石头下面迎水的地方冲击沙子形成坑洞,越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。像这样再冲刷,石头又会再次转动。像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。到河的下游寻找石兽,本来就显得很荒唐;在石兽沉没的地方寻找它们,不是显得更荒唐了吗?”结果依照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道根本道理的情况有很多,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

71.C

72.(1)便在河中寻找石兽,最后也没找到。

(2)凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。

73.D

74.示例:遇到问题,如果不从实际出发,而是主观臆断,就容易得出错误的结论,甚至闹出笑话来。(或:事物的变化是多种多样的,不能凭主观臆断去判断)(或:实际经验有时比书本知识更可靠)

【解析】

71.C.理解错误。物理:事物的道理。故选C。

72.文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。于:在;凡:凡是。

点睛:翻译语句时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,思考命题者可能确定的赋分点。具体的方法是:首先找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅;然后按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,做到词达句顺。

73.D.分析有误。结合对课文内容的理解可知,讲学家只是提出了石兽埋在沙里只能越来越深的看法,并未盲目采取行动。故选:D。

74.本题考查学生对文章主题的理解能力。解答此类问题,要在疏通文意的基础上,理解文章内容,把握文章主题,得出自己的启示。文章记叙了人们寻找石兽的经过及令人惊讶的结局,说明了这些道理:①遇事不能主观推论,要实事求是的道理;②实践出真知;③实践经验有时比书本知识更重要。这就启示人们:遇事要动脑筋多想想,分析各方面因素,尽可能少闹只知其一,不知其二的笑话。

选自《阅微草堂笔记》

作者:纪昀

年代:清

参考译文:

沧州的南面,有一座寺庙靠近河岸,寺庙的大门倒塌在了河水里,两个石兽一起沉没了。经历十多年,和尚们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两个石兽,最终没找到。和尚们认为石兽顺着水流流到下游。于是划着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里,没有任何石兽的踪迹。

一位学者在寺庙里设立了学馆讲学,听了这件事嘲笑说:“你们这些人不能探究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水带走呢?石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,石兽埋没于沙上,越沉越深罢了。顺着河流寻找石兽,不是颠倒错乱了吗?”大家都很佩服,认为是正确的结论。

一个年老的河兵听说了这个观点,又嘲笑说:“凡是丢失在河里的石头,都应当到河的上游寻找。因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,水流不能冲走石头,河水的反冲力,一定在石头下面迎面冲击石前的沙子,形成坑穴。越冲越深,冲到石头底部的一半时,石头必定倒在坑穴里。像这样又冲击,石头又会再次转动,这样不停地转动,于是反而逆流而上。到河的下游寻找石兽,本来就颠倒错乱了;在原地深处寻找它们,不是更颠倒错乱了吗?”按照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,不知道其中根本道理的人和事有很多啊,难道可以根据自己所知道的道理主观判断吗?

75.阅微草堂笔记

纪昀

晓岚

清

文学

【详解】

纪昀,字晓岚,清代著名学者、文学家。《阅微草堂笔记》原名《阅微笔记》,是他晚年以笔记形式编写成的文言短篇志怪小说集,主要搜辑各种狐鬼神仙、因果报应、劝善惩恶等当时代前后的流传的乡野怪谈,或亲身所听闻的奇闻轶事。课文《河中石兽》就出自于本书。

76.水边,河岸

倒坍

过了,经过

滑船

【解析】

本题考查文言实词的翻译。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。注意“干”“阅”字的翻译。

77.河水的下游

顺流而下

埋没在河沙下

石性坚重,沙性松浮

河的上游

石性坚重,沙性松浮……遂反溯流逆上矣

【解析】

这是考查学生默写古诗文的能力。此类题属于基础题,也是各地中考语文必考题。古诗文默写题不论分几种类型,都是以记忆、积累为根本的,然后在此基础上加以理解、应用、赏析。解题时一是要透彻理解诗歌的内容,二是要认真审题,找出合适的诗句,三是答题时不能写错别字。仔细阅读题干,根据给出的提示,联系句子作答即可。

78.(1)求之下流求之地中(2)然则天下之事但知其一不知其二者多矣可据理臆断欤

【解析】

【详解】