2020-2021学年九年级语文部编版下册第24课《诗词曲五首》课件(共105张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年九年级语文部编版下册第24课《诗词曲五首》课件(共105张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-03 10:54:28 | ||

图片预览

文档简介

24 诗词曲五首

十五从军征

了解有关《乐府诗集》的文学常识;理解诗句含义,整体把握诗歌内容。(重点)

结合古典诗歌的文体知识与艺术手法,感悟诗意,品味艺术魅力。(难点)

体会长期战争给人民带来的灾难,培养热爱幸福、和平生活的情感。(重点)

学习目标

《乐府诗集》宋代郭茂倩所编。乐府是自秦代以来设立的配置乐曲、训练乐工和采集民歌的专门官署,汉乐府指由汉时乐府机关所采制的诗歌。这些诗,一部分为文人所作,一部分采集于民间。《乐府诗集》现存汉乐府民歌40余篇,多为东汉时期作品,广泛而深刻地反映了当时底层人民日常生活的艰难与痛苦,具有浓厚的生活气息,表现了激烈而直露的感情,形式朴素自然,长于叙事铺陈,为中国古代叙事诗的发展奠定了基础。

作品简介

汉朝时,北部边界时常受到匈奴的威胁,战乱频繁。统治阶级大量征兵,兵役沉重,有些人一生几乎都葬送在服兵役的痛苦生活中。这首诗就写了一个少年出征的老兵回家后不见亲人的痛苦经历。

背景链接

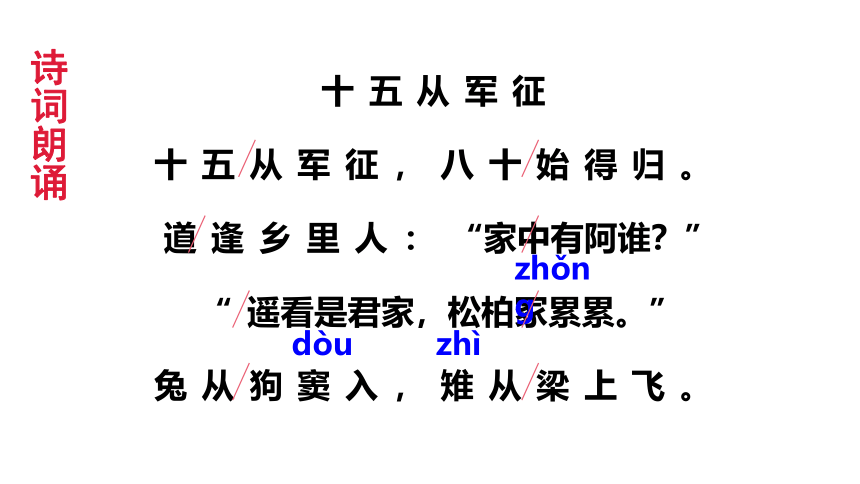

十五从军征

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:“家中有阿谁?”

“遥看是君家,松柏冢累累。”

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

zhǒnɡ

zhì

诗词朗诵

dòu

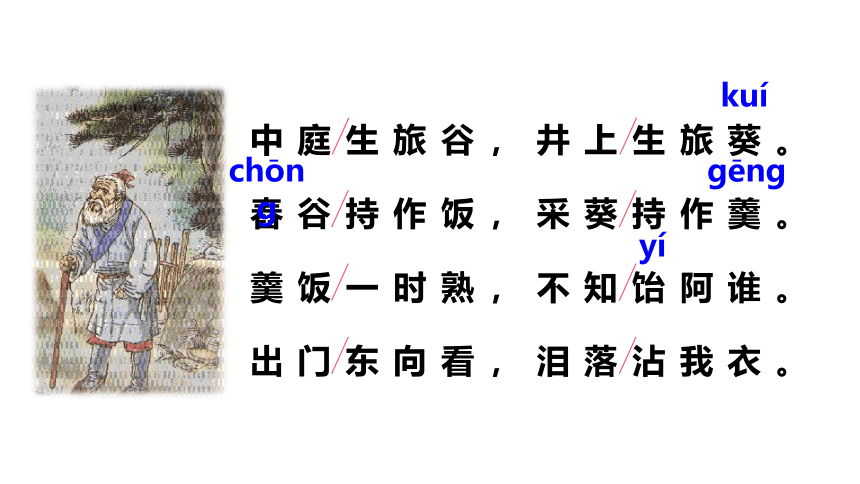

中庭生旅谷,井上生旅葵。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

chōnɡ

ɡēnɡ

yí

kuí

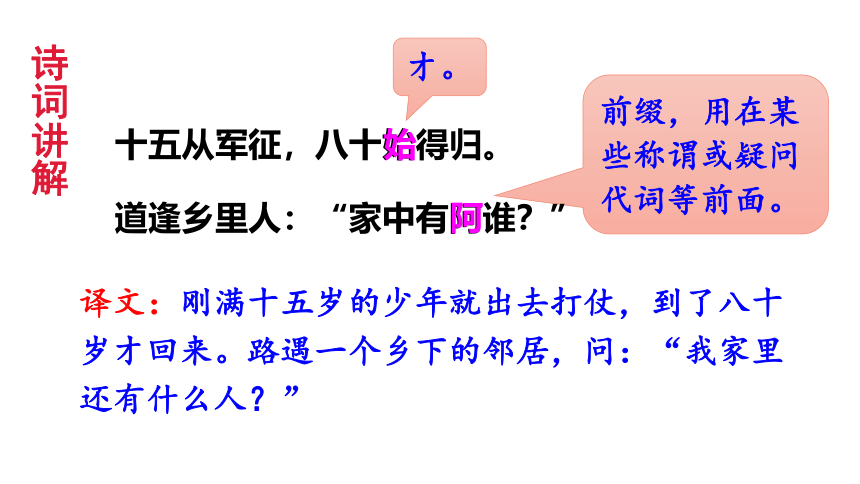

前缀,用在某些称谓或疑问代词等前面。

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:“家中有阿谁?”

始

才。

阿

译文:刚满十五岁的少年就出去打仗,到了八十岁才回来。路遇一个乡下的邻居,问:“我家里还有什么人?”

诗词讲解

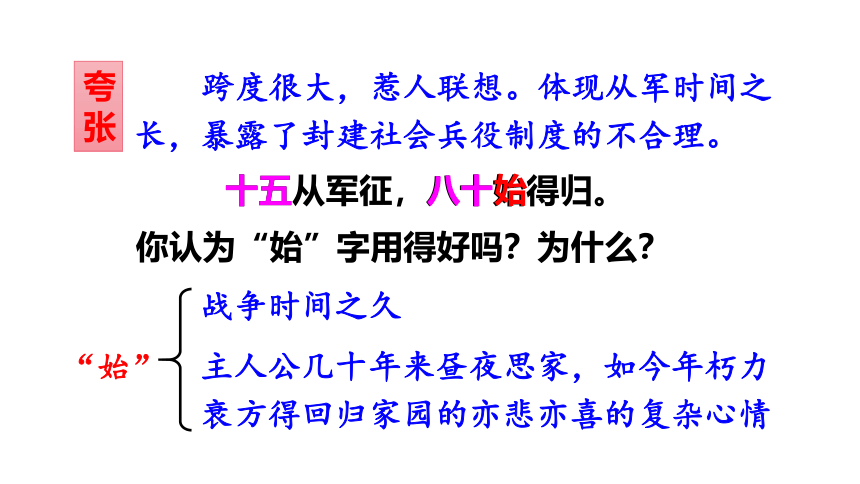

十五从军征,八十始得归。

十五

八十

跨度很大,惹人联想。体现从军时间之长,暴露了封建社会兵役制度的不合理。

夸张

始

你认为“始”字用得好吗?为什么?

“始”

战争时间之久

主人公几十年来昼夜思家,如今年朽力衰方得回归家园的亦悲亦喜的复杂心情

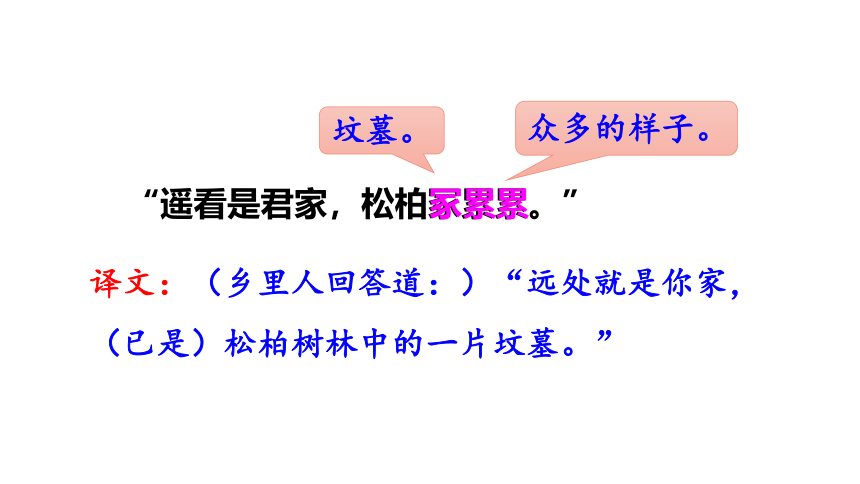

“遥看是君家,松柏冢累累。”

冢

坟墓。

累累

众多的样子。

译文:(乡里人回答道:)“远处就是你家,(已是)松柏树林中的一片坟墓。”

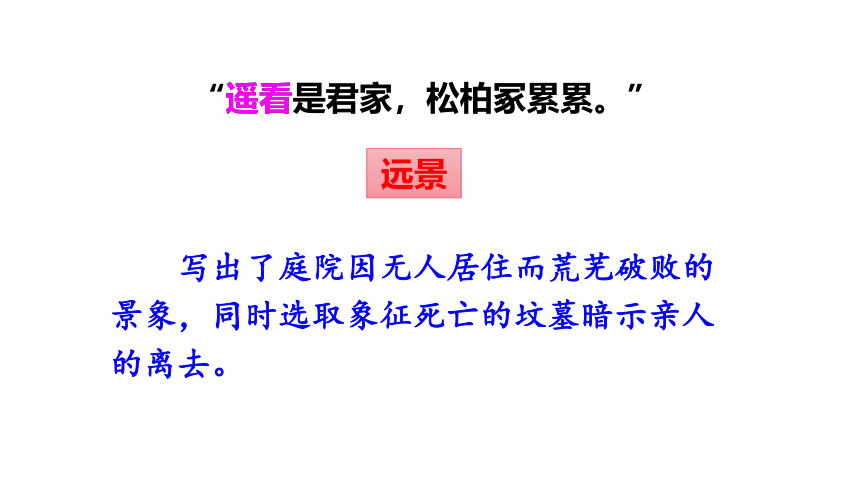

“遥看是君家,松柏冢累累。”

遥看

远景

写出了庭院因无人居住而荒芜破败的景象,同时选取象征死亡的坟墓暗示亲人的离去。

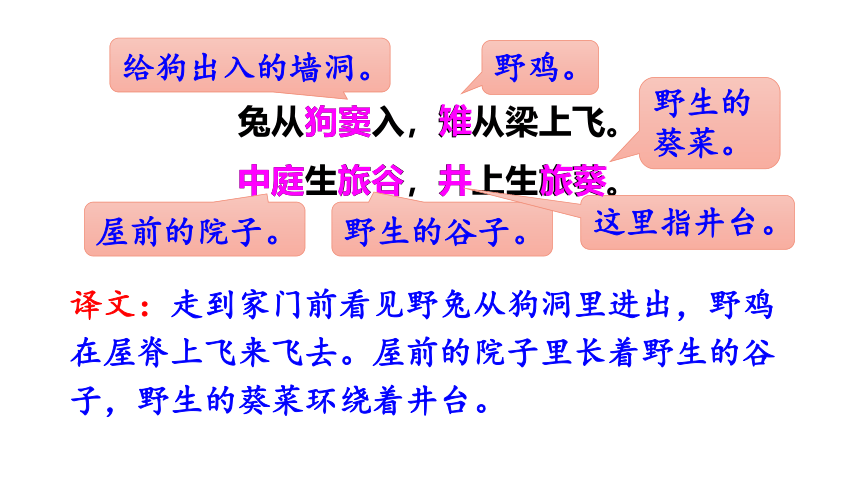

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生旅谷,井上生旅葵。

狗窦

给狗出入的墙洞。

雉

野鸡。

中庭

屋前的院子。

旅谷

野生的谷子。

井

这里指井台。

旅葵

野生的葵菜。

译文:走到家门前看见野兔从狗洞里进出,野鸡在屋脊上飞来飞去。屋前的院子里长着野生的谷子,野生的葵菜环绕着井台。

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生旅谷,井上生旅葵。

近景

荒凉破败的景象

白描:以哀景写哀情,表达老兵心中的悲哀凄凉。

照应:乡里人的答话与老兵返家后所看到的景象。

侧面

从军时间之久

回乡已物是人非

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

舂谷

用杵臼捣去谷物的皮壳。

持

拿着。

羹

这里指用蔬菜煮的羹。

一时

一会儿。

饴

同“贻”,送给。

译文:用捣掉壳的野谷来做饭,摘下葵叶来煮羹。羹和饭一会儿都做好了,却不知送给谁吃。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

再次突出了主人翁家园荒无人烟的景象,控诉了战争的罪恶。

进一步突出老翁孤独凄凉的处境和心情,令人对不合理的兵役制度产生极度痛恨之情。

出门东向看,泪落沾我衣。

译文:走出大门向着东方张望,老泪纵横,就洒落在征衣上。

泪

体现出主人翁举目无亲、孤身一人的孤独、凄凉之情。

试简要分析结尾“出门东向看,泪落沾我衣”一句的妙处。

运用细节描写,写老兵的行动和内心世界。通过老兵出门张望与老泪纵横这一细节,将举目无亲、孤身一人的老兵形象刻画得栩栩如生,将其悲痛欲绝的茫然之情抒发得淋漓尽致。

角度新颖。整首诗并没正面描写战争的残酷,而是从老兵回乡后所见所感落笔,将典型情绪与典型环境融为一体,强烈的对比,表现出民生的悲惨。从一个侧面反映出战争给人民带来的深重灾难,感情真挚,悲怆动人。

写作特色

十五从军征

从军之久:十五从军,八十始归

回家所见

远望:松柏冢累累

近看

狗窦兔入、梁上雉飞

中庭生谷、井上生葵

处境心情

羹饭熟 饴阿谁

东向看 泪沾衣

兵役残酷

战乱频繁

灾难深重

结构梳理

这首诗主要表现了久经征战的老兵还家后的凄凉处境和悲苦心情,揭露了封建兵役制度给人民带来的深重灾难,也体现了人民对战争的厌恶和憎恨之情。

主旨概括

白雪歌送武判官归京

岑参

了解诗人及写作背景,反复诵读本诗,领悟诗中描绘的奇特瑰丽的雪景。(重点)

感受诗歌的意境,把握主旨,品味艺术魅力,进而体会诗人的豪迈气概和博大胸怀。(难点)

培养热爱祖国山河和祖国文化的高尚情操。(重点)

学习目标

作者简介

岑参

作者

生卒年

约715-770

唐

朝代

江陵

籍贯

边塞诗人,世称岑嘉州。与高适齐名,并称“高岑”

评价

《走马川行奉送出师西征》

《白雪歌送武判官归京》等

代表作品

岑参于唐玄宗天宝十三载(754年)夏秋之交到北庭,唐肃宗至德二载(757年)春夏之交东归,此诗当作于此期。当时西北边疆一带,战事频繁,岑参怀着到塞外建功立业的志向,两度出塞,久佐戎幕,前后在边疆军队中生活了六年,

背景链接

因而对鞍马风尘的征战生活与冰天雪地的塞外风光有长期的观察与体会。天宝十三载岑参第二次出塞,充任安西北庭节度使封常清的判官(节度使的僚属),而武判官即其前任,诗人在轮台送他归京(唐代都城长安)时写下了此诗。

文体知识

歌行体

起源

南朝宋鲍照所创。他模拟和学习乐府,经过充分的消化吸收和熔铸创造,不仅得其风神气骨,自创格调,而且发展了七言诗,创造了以七言体为主的歌行体。

特点

篇幅可短可长;保留着古乐府叙事的特点;声律、韵脚比较自由;句式比较灵活,一般是七言,也有的是以七言为主,其中又穿插了三、五、九言的句子。

白雪歌送武判官归京

岑参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

qiú

qīn

诗词朗诵

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

hàn

chè

lán

yìn

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

白草

一种牧草,干熟时变为白色。

胡天

这里指塞北一带的天空。

译文:北风席卷大地,枯草被吹断了,塞北的天空八月份就下起了大雪。

诗词讲解

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

正面描写。

侧面描写。

描绘雪飘之状。

这句诗点明了风雪的什么特点?

风大

雪早

表明冬雪来得格外早,流露出作者的惊奇之情。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

译文:忽然像是一夜间春风吹过,千树万树洁白的梨花顿时盛开。

比喻新颖贴切,把雪后银白的世界变幻成一片欣欣向荣的明丽春光。“忽”字不仅写出了边塞气象的变化无常,而且传达出诗人赏雪时非常惊奇的心声。

送别前的雪

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

珠帘

用珍珠缀成的帘子。

罗幕

丝绸制作的帐幕。

锦衾薄

丝锦被都显得单薄了。

译文:雪花飘进珠帘里,沾湿了罗幕,穿着狐皮大衣也不觉得暖和,丝锦被都显得单薄了。将军的硬弓冻得拉不开,都护的铠甲冰冷得难以穿上。

控

拉开(弓弦)。

着

穿。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

这四句写军营将士的苦寒生活,反映了战争的艰苦及其给人民带来的灾难,同时为送行场面渲染了悲凉气氛。

思考:这几句有何作用?

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

瀚海

指沙漠。

阑干

纵横交错的样子。

惨淡

暗淡。

译文:沙漠上纵横交错地结着百丈厚的冰层,万里长空凝聚着暗淡阴森的云。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

思考:这句诗有什么作用?

过渡句

由雪景过渡到送别。

夸张写法。

为送别酝酿了“愁”的气氛。

把边塞战士的军营置于一个广漠辽阔的背景中,给人以奇异壮伟的感受。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

中军

指主将。

饮

宴请。

译文:主帅在营帐里摆设酒宴送别即将归京的客人,宴席上还有胡琴、琵琶和羌笛奏出的胡地音乐助兴。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

思考:在饯别时,诗人为什么要写西域特色的音乐表演?

给边塞的军中宴饮增添了几分苍凉悲壮的豪情。

寄寓了诗人久别家乡的感慨。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

辕门

领兵将帅的营门。

掣

拉,扯。

翻

飘动。

译文:傍晚大雪纷飞,落在辕门上,红旗冻僵在劲风中不再飘动。

饯别时的雪

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

点明时间是在傍晚。

极言雪之大。

极言天之寒。

这句诗抓住“红旗”这个边疆特有的意象,写辕门外送别的情景,同时也表现出诗人为朋友在这样严寒的环境中赶路的深深担忧。

侧面描写

这一生动而反常的细节再次传神地写出天气奇寒;旗帜在寒风中毫不动摇、威武不屈的形象是将士的象征。这两句一动一静,一白一红,相互映衬,画面生动,色彩鲜明。

“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻”这句诗的细节描写有何作用?

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

轮台

古西域地名。

译文:在轮台东门外送你离去,分手时大雪已覆盖了天山的路。

送别时的雪

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

从辕门一直送到轮台东门,表现了诗人对朋友的依依不舍。“雪满天山路”既表现出了风雪之猛,路之难行,又传达出了诗人对朋友的关切和担忧。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

山回路转

山势回环、道路盘旋曲折。

译文:山路迂回曲折,已经看不见你的身影,雪地上只留下马行的蹄印。

送别后的雪

马行处

马行走留下的足迹。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

表现了诗人久久伫立,极目远送的情态。

表达了诗人对友人的依依惜别之情和因友人离去而产生的无限惆怅之情。

边塞空旷苍凉之景,表明环境的恶劣。

试比较《黄鹤楼送孟浩然之广陵》与《白雪歌送武判官归京》的不同点。

对比阅读

黄鹤楼送孟浩然之广陵

白雪歌送武判官归京

送别人物

送别地点

目的地

送别环境

诗歌风格

岑参送武判官

李白送孟浩然

新疆轮台

黄鹤楼

京城长安

扬州

冰天雪地

繁花似锦

豪放雄奇

潇洒飘逸

1.结构清晰,章法严谨。在结构上,全诗开得好,收得好。起始四句诗写风雪是外景,接着四句诗描写军营中的内景,进而又由内转向外,用两句诗写军营外的冰雪世界。前十句诗重点在咏雪。然后又由外转向内,写饯别宴席,再由内转向外,写送别时的情景,画面一个接着一个推出,如此大开大阖,奔腾跳跃,形成了本诗波澜起伏的意境。

写作特色

2.借景抒情,情景交融。全诗以“雪”为线索,借景抒情,情景交融。“飞雪”“暮雪”“雪满”“雪上”是直接写雪;“散入珠帘”“百丈冰”“冻不翻”等是从不同的角度、不同的侧面写“雪”。对“雪”的描写和赞美,表现了诗人对边塞生活的眷恋,对友人的惜别之情。“雪”的轻盈,暗示诗人的心情也是愉快的;“愁云”和“暮雪”相连,又显示出诗人心情的沉重;而“风掣红旗冻不翻”更暗示出诗人不得舒展的压抑心情,“雪上空留马行处”表露了诗人不舍友人的惆怅心情。

白雪歌送武判官归京

雪景图

帐外

结构梳理

边塞气候

美妙雪景

帐内

雪花飘扬

奇冷无比

帐外——冰天雪地,愁云万里

送别图

临别饯行——中军置酒,声响热烈

临行氛围——暮雪纷纷,红旗不翻

分别情景

归客登程,雪满天山

雪地蹄印,令人惆怅

豪迈气概

壮烈胸怀

本诗通过描写边塞特有的冰天雪地的奇丽景色,烘托出边塞将士的豪迈气概和壮烈胸怀,表达了诗人因惜别友人而产生的惆怅之情。

主旨概括

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

了解有关辛弃疾的文学常识,积累名句。(重点)

体会本词熔经铸史、借古讽今的写作特点。(难点)

体味作者的思想感情,培养爱国之情。(重点)

学习目标

辛弃疾在宋宁宗嘉泰三年(1203)旧历六月被起用为绍兴知府兼浙东安抚使后不久,即第二年的阳春三月,改派到镇江去做知府。这首词就写于开禧元年(1205)作者在镇江知府任上。镇江,又名京口,在历史上曾是英雄用武和建功立业之地,此时成了南宋朝廷抵御金兵南下的江防前线。作为守令,每当他登临京口北固亭,总是触景生情,不胜感慨,于是创作了这首怀古述志的著名词章。

背景链接

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

móu

诗词朗诵

诗词讲解

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

神州

中原地区。

兴亡

国家兴衰,朝代更替。

译文:什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。从古到今,有多少国家兴亡大事呢?不知道,年代太久远了。往事连绵不断,如同没有尽头的长江水滚滚地奔流不息。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

年少万兜鍪

指孙权年轻时就统率千军万马。

坐断

曹操率大军南下,见孙权的军队军容整肃,感叹道:“生子当如孙仲谋”。

生子当如孙仲谋

占据。

译文:孙权在年轻时就统率千军万马,占据东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“要是能有个孙权那样的儿子就好了!”

词中三问

何处望神州?满眼风光北固楼。

一问:

此时南宋与金以淮河分界,辛弃疾站在长江之滨的北固楼上,翘首遥望江北金兵占领区,大有风景不再、山河变色之感。望神州何处?弦外之音是中原已非己有了!开篇这突如其来的呵天一问,真可惊天地,泣鬼神。

中原大地呀,你沦落敌手!

悲

千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

二问:

这句话纵观千古成败,意味深长,回味无穷。然而,往事悠悠,英雄往矣,只有这无尽的江水依旧滚滚东流。“悠悠”者,既指时间之漫长久远,又指词人思绪的无穷。词人心中倒来倒去的不尽愁思和感慨,正如这长流不息的江水!

历史兴亡呀,你总不回头!

叹

天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

三问:

今昔对比,词人借凭吊千古英雄之名,慨叹同东吴一样占据了江南半壁江山的南宋,竟没有一个像孙权那样有雄才大略的英雄人物。今昔对比,不仅令词人慕古伤今,忧患怅惘,也委婉暗示了他对朝廷的不满。

英雄孙权呀,你笑傲千秋!

赞

本词上阕和下阕各使用了什么手法?有什么表达效果?

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

上阕即景抒情,登高望远,千古兴亡之事已经逝去,唯有滚滚长江,不舍昼夜,短暂和永恒形成对比。

即景抒情

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

下阕用典,表达了作者怀古伤今的感慨。

用典

“年少万兜鍪”一句运用了什么修辞手法?这样写有什么好处?

运用了借代的手法。“兜鍪”,古代作战时兵士所戴的头盔,此处用“兜鍪”指代士兵。这样写非常形象,戴着头盔的士兵,整装待发,英勇作战,年少的孙权统率着这些士兵,更显其英姿飒爽,勇猛无敌。

作者赞颂孙权的用意是什么?表达了作者怎样的情感?

①借古讽今,抒发作者对南宋统治者苟且偷安、不求收复失地的投降路线的愤懑之情;

②含蓄地表达了作者渴望收复中原,统一祖国的愿望。

1.借古讽今。词人注意融化古人语言入词,活用典故成语,如“生子当如孙仲谋”,借曹操之口,借古讽今,讽刺当朝主议的大臣们。由辛弃疾口中说出,代表了南宋人民要求奋发图强的时代的呼声。

写作特色

2.结构新颖。词作三问三答,互相呼应,悲怆雄壮,有强烈的抒彩。意境高远,风格明快,同时做到了写景、抒情、议论的紧密结合。

南乡子·登京口北固亭有怀

上阕

望神州

北固楼

千古事

长江流

下阕

万兜鍪

战未休

谁敌手

孙仲谋

为国效力的信念

报国无门的感慨

结构梳理

一问一答——悲

二问二答——叹

三问三答

赞

这首词借古讽今,通过对古代英雄人物的歌颂,含蓄地讽刺了南宋统治集团的昏庸和软弱无能,表达了作者对苟且偷安的南宋朝廷的不满,流露出他强烈的爱国之情和报国无门的无限感慨。

主旨概括

过零丁洋

文天祥

了解诗人的生平,理解诗句的具体含义。(重点)

把握主旨,反复朗读,熟读成诵;感受诗人大义凛然的情操。(难点)

感悟诗人视死如归的凛然正气,培养爱国主义情感。(重点)

学习目标

作者简介

文天祥

作者

生卒年

1236-1283

履善,又字宋瑞

字

文山

号

吉州庐陵

(今江西吉安)

朝代

政治家,文学家。与陆秀夫、张世杰并称“宋末三杰”

评价

南宋

籍贯

《过零丁洋》《正气歌》等,有《文山先生全集》

代表作品

本诗作于1279年。祥兴元年(1278)十二月,文天祥抗击元军,兵败被俘。次年囚禁文天祥的船队经过零丁洋时,元军一再强迫文天祥写信招降在海上坚持抵抗的南宋将领张世杰,文天祥便出示此诗以明志节。

背景链接

过零丁洋

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

liáo

诗词朗诵

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

遭逢

指遇到朝廷选拔。

起一经

指因精通某一经籍而通过科举考试得官。

干戈

指战争。干和戈本是两种兵器。

寥落

稀少。指宋朝抗元战事逐渐消歇。

译文:自幼刻苦研读经书,方才通过科举考试得官,抗元战争已进行了四年,战事逐渐消歇。

诗词讲解

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

山河

代指国家。

风飘絮

形容大宋国势如风中柳絮,失去根基,即将覆灭。写此诗后不久,南宋流亡朝廷覆亡。

雨打萍

比喻自己身世坎坷,如同雨中浮萍,漂泊无根,时起时沉。

译文:大宋国势危亡如风中柳絮,自身同样安危不定,如雨打浮萍时起时沉。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

惶恐滩

在今江西万安境内赣江中,水流湍急,极为险恶。

零丁

孤苦无依的样子。

译文:在惶恐滩头诉说对国事的惶恐,(如今)行经零丁洋感叹自己孤苦无依。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

汗青

这里指史册。

译文:自古以来,人生在世谁能躲避一死?只求留下一颗赤诚忠心永垂史册。

首联写了个人和国家的哪两件大事?

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

一是经过科举考试进入仕途;二是在元军入侵、国家危亡之际,响应朝廷号召,起兵抗元,在频繁不断的战乱中度过了四年。此时,南宋大半江山已落入敌手,自己也兵败被俘。眼看大势已去,诗人不禁悲从中来。

颔联运用了什么修辞手法?有什么表达效果?

比喻、对偶。将危亡的国势比作风中飘絮,将坎坷的身世比作雨中浮萍,将国家的破败与个人的不幸联系起来,表达了对国势危亡的担忧,对自己坎坷命运的悲叹。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

追忆当年兵败时忧念战事的心情,表示自己当时对艰难时局的忧惧不安。

感慨眼前,写目前不幸被俘的孤独处境,漂浮在零丁洋,深感孤苦零丁。

双关

颈联中的两个“惶恐”、两个“零丁”各有什么含义?表达了诗人怎样的思想感情?

前者各表地名,后者各表心绪。诗人巧妙地借惶恐滩和零丁洋两个地名,写出了形势的险恶和境况的危苦,表达了对抗战局势的忧虑不安和对自身处境的自怜和哀怨。

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

渲染悲愤艰危的气氛

尾联笔锋一转,直抒胸臆,情绪由悲愤转为激昂,由压抑转为高亢。

尾联是千古名句,请加以赏析。

尾联这两句诗激情慷慨,直抒胸臆,以磅礴的气势、高昂的精神结束全诗,表明了诗人舍生取义的决心,充分体现了他为国捐躯、视死如归的崇高精神。

叙事与抒情、言志融为一体。诗歌首联写了个人和朝廷的两件大事:一是在诗人20岁时,通过科举考试出仕;二是在南宋危急存亡的关头,起兵抗元。颔联写山河破碎,局势危急,个人命运也动荡不安,朝廷命运和个人命运紧密相连,历经艰辛危苦。颈联上句追忆当年兵

写作特色

败时忧念战事的心情,下句写目前不幸被俘的孤独处境。诗歌很巧妙地借惶恐滩和零丁洋两个地名,写出了形势的险恶和境况的危苦。尾联直抒胸臆,表明自己以死明志的决心。全诗概括了诗人一生中的重大事件,熔叙事和抒情言志为一炉,慷慨悲凉。

过零丁洋

首联:

回顾一生

颔联:

国破家亡

悲壮沉痛

颈联:

抚今追昔 悲愤忧惧

尾联:

以死明志 大义凛然

永垂青史

丹心映照

结构梳理

这首诗通过追忆自己抗元的艰辛经历,表现了诗人的忧国之痛和愿意以死明志、为国捐躯的豪情壮志。

主旨概括

山坡羊·潼关怀古

张养浩

把握本曲蕴含的思想感情,体会借景抒情的写法。(重点)

反复诵读,品味本曲的艺术美;结合相关元曲做比较阅读,提高欣赏品位。(难点)

感受作者忧虑民生的情怀,树立远大理想。(重点)

学习目标

作者简介

张养浩

作者

生卒年

1270-1329

希孟

字

元代

朝代

文学家

评价

散曲《山坡羊·潼关怀古》《山坡羊·骊山怀古》等

代表作品

云庄

号

济南(今属山东)

籍贯

元文宗天历二年(1329),关中大旱,张养浩被任命为陕西行台中丞以赈灾民。原本弃官告归的他,决意不再涉仕途,但听说此次召他是为了赈济陕西灾民,就不顾年事已高,毅然应命。他在赈灾过程中,亲睹人民的深重灾难,感慨叹喟,愤愤不平,尽心尽力去救灾,终因过分操劳而殉职。他死后,“关中之人,哀之如失父母”(《元史·张养浩传》)。《山坡羊·潼关怀古》写于应召前往关中的途中。

背景链接

山坡羊·潼关怀古

张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

què

元曲朗诵

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

山河表里

外有黄河,内有华山,是为表里。形容潼关一带地势险要。

译文:群峰众峦好像在这里聚集,黄河的惊涛骇浪好像在发泄着愤怒,潼关外有黄河,内有华山,(山河雄伟)地势险要。

元曲讲解

望西都,意踌躇。

西都

指长安。

踌躇

迟疑不决。这里形容心潮起伏。

译文:遥望长安,心潮起伏难平。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

秦汉经行处

途中所见的秦汉宫殿遗址。秦朝都城咸阳和西汉都城长安都在潼关西面。经行处,行程中经过的地方。

译文:令人伤心的是途中所见的秦汉宫殿遗址,(昔日的)万间宫殿早已化作尘土。

兴,百姓苦;亡,百姓苦。

译文:王朝兴盛,百姓受苦;王朝覆灭,百姓仍然受苦。

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

“聚”“怒”两个字运用了什么手法,分别从什么角度写出了潼关的什么特点?

聚

视觉角度

形容潼关在重重山峦的包围之中

拟人

怒

听觉角度

形容黄河之水奔腾澎湃

写出了潼关的地势险要,暗示它历来是兵家必争之地

“宫阙万间都做了土”写出了怎样的情况?反映了怎样的历史场景?

昔日宫阙万间

今日做了土

今昔对比

写出了朝代由盛到衰的变化,其间必有无数悲戚的历史,改朝换代的战争的惨烈图景跃然纸上。

“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”如何理解这几句?

这是本曲的点睛之笔,写出了作者的感慨。一个朝代兴起了,必定大兴土木,修建豪华的宫殿,结果自然给人民带来巨大的灾难;一个朝代灭亡了,在战争中遭殃的也是人民。这是作者对以往历史更替所做的概括和批判,表现了作者对人民苦难的深切同情。

讨论:《南乡子·登京口北固亭有怀》和《山坡羊·潼关怀古》均为怀古之作,说说它们分别咏叹了怎样的历史,表达了怎样的怀古之情。

《南乡子·登京口北固亭有怀》通过对古代英雄人物的歌颂,表达了作者心中报国无门的无限感慨,蕴含着对苟且偷安、毫无振作的南宋朝廷的愤懑之情。

《山坡羊·潼关怀古》通过作者的所见所感,抒发了作者对祖国河山的热爱,对统治阶级残暴贪欲的痛恨和对劳动大众所受苦难的同情。

层层深入,感情沉郁。由写景而怀古,再引发议论,将苍茫的景色、深沉的情感和精辟的议论三者完美结合,环环相扣,层层深入。字里行间充满着历史的沧桑感和时代感,既有怀古诗的特色,又有与众不同的沉郁风格,使得这首曲有了强烈的感染力。作者抚今追昔,从历代王朝的兴衰更替,想到人民的苦难,一针见血地点出了封建统治阶层与人民的对立,表现了作者对历史的思索和对人民的同情。

写作特色

山坡羊·潼关怀古

凭吊写景

山:峰峦如聚(视)

水:波涛如怒(听)

雄伟险要

兵家必争

怀古抒情

望:西都

意

伤心秦汉——经行处

宫阙万间——做了土

战争连连

改朝换代

主旨议论

兴:百姓苦

亡:百姓苦

人民疾苦

忧虑国计民生

结构梳理

十五从军征

了解有关《乐府诗集》的文学常识;理解诗句含义,整体把握诗歌内容。(重点)

结合古典诗歌的文体知识与艺术手法,感悟诗意,品味艺术魅力。(难点)

体会长期战争给人民带来的灾难,培养热爱幸福、和平生活的情感。(重点)

学习目标

《乐府诗集》宋代郭茂倩所编。乐府是自秦代以来设立的配置乐曲、训练乐工和采集民歌的专门官署,汉乐府指由汉时乐府机关所采制的诗歌。这些诗,一部分为文人所作,一部分采集于民间。《乐府诗集》现存汉乐府民歌40余篇,多为东汉时期作品,广泛而深刻地反映了当时底层人民日常生活的艰难与痛苦,具有浓厚的生活气息,表现了激烈而直露的感情,形式朴素自然,长于叙事铺陈,为中国古代叙事诗的发展奠定了基础。

作品简介

汉朝时,北部边界时常受到匈奴的威胁,战乱频繁。统治阶级大量征兵,兵役沉重,有些人一生几乎都葬送在服兵役的痛苦生活中。这首诗就写了一个少年出征的老兵回家后不见亲人的痛苦经历。

背景链接

十五从军征

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:“家中有阿谁?”

“遥看是君家,松柏冢累累。”

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

zhǒnɡ

zhì

诗词朗诵

dòu

中庭生旅谷,井上生旅葵。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

chōnɡ

ɡēnɡ

yí

kuí

前缀,用在某些称谓或疑问代词等前面。

十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:“家中有阿谁?”

始

才。

阿

译文:刚满十五岁的少年就出去打仗,到了八十岁才回来。路遇一个乡下的邻居,问:“我家里还有什么人?”

诗词讲解

十五从军征,八十始得归。

十五

八十

跨度很大,惹人联想。体现从军时间之长,暴露了封建社会兵役制度的不合理。

夸张

始

你认为“始”字用得好吗?为什么?

“始”

战争时间之久

主人公几十年来昼夜思家,如今年朽力衰方得回归家园的亦悲亦喜的复杂心情

“遥看是君家,松柏冢累累。”

冢

坟墓。

累累

众多的样子。

译文:(乡里人回答道:)“远处就是你家,(已是)松柏树林中的一片坟墓。”

“遥看是君家,松柏冢累累。”

遥看

远景

写出了庭院因无人居住而荒芜破败的景象,同时选取象征死亡的坟墓暗示亲人的离去。

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生旅谷,井上生旅葵。

狗窦

给狗出入的墙洞。

雉

野鸡。

中庭

屋前的院子。

旅谷

野生的谷子。

井

这里指井台。

旅葵

野生的葵菜。

译文:走到家门前看见野兔从狗洞里进出,野鸡在屋脊上飞来飞去。屋前的院子里长着野生的谷子,野生的葵菜环绕着井台。

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生旅谷,井上生旅葵。

近景

荒凉破败的景象

白描:以哀景写哀情,表达老兵心中的悲哀凄凉。

照应:乡里人的答话与老兵返家后所看到的景象。

侧面

从军时间之久

回乡已物是人非

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

舂谷

用杵臼捣去谷物的皮壳。

持

拿着。

羹

这里指用蔬菜煮的羹。

一时

一会儿。

饴

同“贻”,送给。

译文:用捣掉壳的野谷来做饭,摘下葵叶来煮羹。羹和饭一会儿都做好了,却不知送给谁吃。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知饴阿谁。

再次突出了主人翁家园荒无人烟的景象,控诉了战争的罪恶。

进一步突出老翁孤独凄凉的处境和心情,令人对不合理的兵役制度产生极度痛恨之情。

出门东向看,泪落沾我衣。

译文:走出大门向着东方张望,老泪纵横,就洒落在征衣上。

泪

体现出主人翁举目无亲、孤身一人的孤独、凄凉之情。

试简要分析结尾“出门东向看,泪落沾我衣”一句的妙处。

运用细节描写,写老兵的行动和内心世界。通过老兵出门张望与老泪纵横这一细节,将举目无亲、孤身一人的老兵形象刻画得栩栩如生,将其悲痛欲绝的茫然之情抒发得淋漓尽致。

角度新颖。整首诗并没正面描写战争的残酷,而是从老兵回乡后所见所感落笔,将典型情绪与典型环境融为一体,强烈的对比,表现出民生的悲惨。从一个侧面反映出战争给人民带来的深重灾难,感情真挚,悲怆动人。

写作特色

十五从军征

从军之久:十五从军,八十始归

回家所见

远望:松柏冢累累

近看

狗窦兔入、梁上雉飞

中庭生谷、井上生葵

处境心情

羹饭熟 饴阿谁

东向看 泪沾衣

兵役残酷

战乱频繁

灾难深重

结构梳理

这首诗主要表现了久经征战的老兵还家后的凄凉处境和悲苦心情,揭露了封建兵役制度给人民带来的深重灾难,也体现了人民对战争的厌恶和憎恨之情。

主旨概括

白雪歌送武判官归京

岑参

了解诗人及写作背景,反复诵读本诗,领悟诗中描绘的奇特瑰丽的雪景。(重点)

感受诗歌的意境,把握主旨,品味艺术魅力,进而体会诗人的豪迈气概和博大胸怀。(难点)

培养热爱祖国山河和祖国文化的高尚情操。(重点)

学习目标

作者简介

岑参

作者

生卒年

约715-770

唐

朝代

江陵

籍贯

边塞诗人,世称岑嘉州。与高适齐名,并称“高岑”

评价

《走马川行奉送出师西征》

《白雪歌送武判官归京》等

代表作品

岑参于唐玄宗天宝十三载(754年)夏秋之交到北庭,唐肃宗至德二载(757年)春夏之交东归,此诗当作于此期。当时西北边疆一带,战事频繁,岑参怀着到塞外建功立业的志向,两度出塞,久佐戎幕,前后在边疆军队中生活了六年,

背景链接

因而对鞍马风尘的征战生活与冰天雪地的塞外风光有长期的观察与体会。天宝十三载岑参第二次出塞,充任安西北庭节度使封常清的判官(节度使的僚属),而武判官即其前任,诗人在轮台送他归京(唐代都城长安)时写下了此诗。

文体知识

歌行体

起源

南朝宋鲍照所创。他模拟和学习乐府,经过充分的消化吸收和熔铸创造,不仅得其风神气骨,自创格调,而且发展了七言诗,创造了以七言体为主的歌行体。

特点

篇幅可短可长;保留着古乐府叙事的特点;声律、韵脚比较自由;句式比较灵活,一般是七言,也有的是以七言为主,其中又穿插了三、五、九言的句子。

白雪歌送武判官归京

岑参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

qiú

qīn

诗词朗诵

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

hàn

chè

lán

yìn

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

白草

一种牧草,干熟时变为白色。

胡天

这里指塞北一带的天空。

译文:北风席卷大地,枯草被吹断了,塞北的天空八月份就下起了大雪。

诗词讲解

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

正面描写。

侧面描写。

描绘雪飘之状。

这句诗点明了风雪的什么特点?

风大

雪早

表明冬雪来得格外早,流露出作者的惊奇之情。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

译文:忽然像是一夜间春风吹过,千树万树洁白的梨花顿时盛开。

比喻新颖贴切,把雪后银白的世界变幻成一片欣欣向荣的明丽春光。“忽”字不仅写出了边塞气象的变化无常,而且传达出诗人赏雪时非常惊奇的心声。

送别前的雪

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

珠帘

用珍珠缀成的帘子。

罗幕

丝绸制作的帐幕。

锦衾薄

丝锦被都显得单薄了。

译文:雪花飘进珠帘里,沾湿了罗幕,穿着狐皮大衣也不觉得暖和,丝锦被都显得单薄了。将军的硬弓冻得拉不开,都护的铠甲冰冷得难以穿上。

控

拉开(弓弦)。

着

穿。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

这四句写军营将士的苦寒生活,反映了战争的艰苦及其给人民带来的灾难,同时为送行场面渲染了悲凉气氛。

思考:这几句有何作用?

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

瀚海

指沙漠。

阑干

纵横交错的样子。

惨淡

暗淡。

译文:沙漠上纵横交错地结着百丈厚的冰层,万里长空凝聚着暗淡阴森的云。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

思考:这句诗有什么作用?

过渡句

由雪景过渡到送别。

夸张写法。

为送别酝酿了“愁”的气氛。

把边塞战士的军营置于一个广漠辽阔的背景中,给人以奇异壮伟的感受。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

中军

指主将。

饮

宴请。

译文:主帅在营帐里摆设酒宴送别即将归京的客人,宴席上还有胡琴、琵琶和羌笛奏出的胡地音乐助兴。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

思考:在饯别时,诗人为什么要写西域特色的音乐表演?

给边塞的军中宴饮增添了几分苍凉悲壮的豪情。

寄寓了诗人久别家乡的感慨。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

辕门

领兵将帅的营门。

掣

拉,扯。

翻

飘动。

译文:傍晚大雪纷飞,落在辕门上,红旗冻僵在劲风中不再飘动。

饯别时的雪

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

点明时间是在傍晚。

极言雪之大。

极言天之寒。

这句诗抓住“红旗”这个边疆特有的意象,写辕门外送别的情景,同时也表现出诗人为朋友在这样严寒的环境中赶路的深深担忧。

侧面描写

这一生动而反常的细节再次传神地写出天气奇寒;旗帜在寒风中毫不动摇、威武不屈的形象是将士的象征。这两句一动一静,一白一红,相互映衬,画面生动,色彩鲜明。

“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻”这句诗的细节描写有何作用?

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

轮台

古西域地名。

译文:在轮台东门外送你离去,分手时大雪已覆盖了天山的路。

送别时的雪

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

从辕门一直送到轮台东门,表现了诗人对朋友的依依不舍。“雪满天山路”既表现出了风雪之猛,路之难行,又传达出了诗人对朋友的关切和担忧。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

山回路转

山势回环、道路盘旋曲折。

译文:山路迂回曲折,已经看不见你的身影,雪地上只留下马行的蹄印。

送别后的雪

马行处

马行走留下的足迹。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

表现了诗人久久伫立,极目远送的情态。

表达了诗人对友人的依依惜别之情和因友人离去而产生的无限惆怅之情。

边塞空旷苍凉之景,表明环境的恶劣。

试比较《黄鹤楼送孟浩然之广陵》与《白雪歌送武判官归京》的不同点。

对比阅读

黄鹤楼送孟浩然之广陵

白雪歌送武判官归京

送别人物

送别地点

目的地

送别环境

诗歌风格

岑参送武判官

李白送孟浩然

新疆轮台

黄鹤楼

京城长安

扬州

冰天雪地

繁花似锦

豪放雄奇

潇洒飘逸

1.结构清晰,章法严谨。在结构上,全诗开得好,收得好。起始四句诗写风雪是外景,接着四句诗描写军营中的内景,进而又由内转向外,用两句诗写军营外的冰雪世界。前十句诗重点在咏雪。然后又由外转向内,写饯别宴席,再由内转向外,写送别时的情景,画面一个接着一个推出,如此大开大阖,奔腾跳跃,形成了本诗波澜起伏的意境。

写作特色

2.借景抒情,情景交融。全诗以“雪”为线索,借景抒情,情景交融。“飞雪”“暮雪”“雪满”“雪上”是直接写雪;“散入珠帘”“百丈冰”“冻不翻”等是从不同的角度、不同的侧面写“雪”。对“雪”的描写和赞美,表现了诗人对边塞生活的眷恋,对友人的惜别之情。“雪”的轻盈,暗示诗人的心情也是愉快的;“愁云”和“暮雪”相连,又显示出诗人心情的沉重;而“风掣红旗冻不翻”更暗示出诗人不得舒展的压抑心情,“雪上空留马行处”表露了诗人不舍友人的惆怅心情。

白雪歌送武判官归京

雪景图

帐外

结构梳理

边塞气候

美妙雪景

帐内

雪花飘扬

奇冷无比

帐外——冰天雪地,愁云万里

送别图

临别饯行——中军置酒,声响热烈

临行氛围——暮雪纷纷,红旗不翻

分别情景

归客登程,雪满天山

雪地蹄印,令人惆怅

豪迈气概

壮烈胸怀

本诗通过描写边塞特有的冰天雪地的奇丽景色,烘托出边塞将士的豪迈气概和壮烈胸怀,表达了诗人因惜别友人而产生的惆怅之情。

主旨概括

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

了解有关辛弃疾的文学常识,积累名句。(重点)

体会本词熔经铸史、借古讽今的写作特点。(难点)

体味作者的思想感情,培养爱国之情。(重点)

学习目标

辛弃疾在宋宁宗嘉泰三年(1203)旧历六月被起用为绍兴知府兼浙东安抚使后不久,即第二年的阳春三月,改派到镇江去做知府。这首词就写于开禧元年(1205)作者在镇江知府任上。镇江,又名京口,在历史上曾是英雄用武和建功立业之地,此时成了南宋朝廷抵御金兵南下的江防前线。作为守令,每当他登临京口北固亭,总是触景生情,不胜感慨,于是创作了这首怀古述志的著名词章。

背景链接

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

móu

诗词朗诵

诗词讲解

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

神州

中原地区。

兴亡

国家兴衰,朝代更替。

译文:什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。从古到今,有多少国家兴亡大事呢?不知道,年代太久远了。往事连绵不断,如同没有尽头的长江水滚滚地奔流不息。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

年少万兜鍪

指孙权年轻时就统率千军万马。

坐断

曹操率大军南下,见孙权的军队军容整肃,感叹道:“生子当如孙仲谋”。

生子当如孙仲谋

占据。

译文:孙权在年轻时就统率千军万马,占据东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“要是能有个孙权那样的儿子就好了!”

词中三问

何处望神州?满眼风光北固楼。

一问:

此时南宋与金以淮河分界,辛弃疾站在长江之滨的北固楼上,翘首遥望江北金兵占领区,大有风景不再、山河变色之感。望神州何处?弦外之音是中原已非己有了!开篇这突如其来的呵天一问,真可惊天地,泣鬼神。

中原大地呀,你沦落敌手!

悲

千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

二问:

这句话纵观千古成败,意味深长,回味无穷。然而,往事悠悠,英雄往矣,只有这无尽的江水依旧滚滚东流。“悠悠”者,既指时间之漫长久远,又指词人思绪的无穷。词人心中倒来倒去的不尽愁思和感慨,正如这长流不息的江水!

历史兴亡呀,你总不回头!

叹

天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

三问:

今昔对比,词人借凭吊千古英雄之名,慨叹同东吴一样占据了江南半壁江山的南宋,竟没有一个像孙权那样有雄才大略的英雄人物。今昔对比,不仅令词人慕古伤今,忧患怅惘,也委婉暗示了他对朝廷的不满。

英雄孙权呀,你笑傲千秋!

赞

本词上阕和下阕各使用了什么手法?有什么表达效果?

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

上阕即景抒情,登高望远,千古兴亡之事已经逝去,唯有滚滚长江,不舍昼夜,短暂和永恒形成对比。

即景抒情

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

下阕用典,表达了作者怀古伤今的感慨。

用典

“年少万兜鍪”一句运用了什么修辞手法?这样写有什么好处?

运用了借代的手法。“兜鍪”,古代作战时兵士所戴的头盔,此处用“兜鍪”指代士兵。这样写非常形象,戴着头盔的士兵,整装待发,英勇作战,年少的孙权统率着这些士兵,更显其英姿飒爽,勇猛无敌。

作者赞颂孙权的用意是什么?表达了作者怎样的情感?

①借古讽今,抒发作者对南宋统治者苟且偷安、不求收复失地的投降路线的愤懑之情;

②含蓄地表达了作者渴望收复中原,统一祖国的愿望。

1.借古讽今。词人注意融化古人语言入词,活用典故成语,如“生子当如孙仲谋”,借曹操之口,借古讽今,讽刺当朝主议的大臣们。由辛弃疾口中说出,代表了南宋人民要求奋发图强的时代的呼声。

写作特色

2.结构新颖。词作三问三答,互相呼应,悲怆雄壮,有强烈的抒彩。意境高远,风格明快,同时做到了写景、抒情、议论的紧密结合。

南乡子·登京口北固亭有怀

上阕

望神州

北固楼

千古事

长江流

下阕

万兜鍪

战未休

谁敌手

孙仲谋

为国效力的信念

报国无门的感慨

结构梳理

一问一答——悲

二问二答——叹

三问三答

赞

这首词借古讽今,通过对古代英雄人物的歌颂,含蓄地讽刺了南宋统治集团的昏庸和软弱无能,表达了作者对苟且偷安的南宋朝廷的不满,流露出他强烈的爱国之情和报国无门的无限感慨。

主旨概括

过零丁洋

文天祥

了解诗人的生平,理解诗句的具体含义。(重点)

把握主旨,反复朗读,熟读成诵;感受诗人大义凛然的情操。(难点)

感悟诗人视死如归的凛然正气,培养爱国主义情感。(重点)

学习目标

作者简介

文天祥

作者

生卒年

1236-1283

履善,又字宋瑞

字

文山

号

吉州庐陵

(今江西吉安)

朝代

政治家,文学家。与陆秀夫、张世杰并称“宋末三杰”

评价

南宋

籍贯

《过零丁洋》《正气歌》等,有《文山先生全集》

代表作品

本诗作于1279年。祥兴元年(1278)十二月,文天祥抗击元军,兵败被俘。次年囚禁文天祥的船队经过零丁洋时,元军一再强迫文天祥写信招降在海上坚持抵抗的南宋将领张世杰,文天祥便出示此诗以明志节。

背景链接

过零丁洋

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

liáo

诗词朗诵

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

遭逢

指遇到朝廷选拔。

起一经

指因精通某一经籍而通过科举考试得官。

干戈

指战争。干和戈本是两种兵器。

寥落

稀少。指宋朝抗元战事逐渐消歇。

译文:自幼刻苦研读经书,方才通过科举考试得官,抗元战争已进行了四年,战事逐渐消歇。

诗词讲解

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

山河

代指国家。

风飘絮

形容大宋国势如风中柳絮,失去根基,即将覆灭。写此诗后不久,南宋流亡朝廷覆亡。

雨打萍

比喻自己身世坎坷,如同雨中浮萍,漂泊无根,时起时沉。

译文:大宋国势危亡如风中柳絮,自身同样安危不定,如雨打浮萍时起时沉。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

惶恐滩

在今江西万安境内赣江中,水流湍急,极为险恶。

零丁

孤苦无依的样子。

译文:在惶恐滩头诉说对国事的惶恐,(如今)行经零丁洋感叹自己孤苦无依。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

汗青

这里指史册。

译文:自古以来,人生在世谁能躲避一死?只求留下一颗赤诚忠心永垂史册。

首联写了个人和国家的哪两件大事?

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

一是经过科举考试进入仕途;二是在元军入侵、国家危亡之际,响应朝廷号召,起兵抗元,在频繁不断的战乱中度过了四年。此时,南宋大半江山已落入敌手,自己也兵败被俘。眼看大势已去,诗人不禁悲从中来。

颔联运用了什么修辞手法?有什么表达效果?

比喻、对偶。将危亡的国势比作风中飘絮,将坎坷的身世比作雨中浮萍,将国家的破败与个人的不幸联系起来,表达了对国势危亡的担忧,对自己坎坷命运的悲叹。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

追忆当年兵败时忧念战事的心情,表示自己当时对艰难时局的忧惧不安。

感慨眼前,写目前不幸被俘的孤独处境,漂浮在零丁洋,深感孤苦零丁。

双关

颈联中的两个“惶恐”、两个“零丁”各有什么含义?表达了诗人怎样的思想感情?

前者各表地名,后者各表心绪。诗人巧妙地借惶恐滩和零丁洋两个地名,写出了形势的险恶和境况的危苦,表达了对抗战局势的忧虑不安和对自身处境的自怜和哀怨。

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

渲染悲愤艰危的气氛

尾联笔锋一转,直抒胸臆,情绪由悲愤转为激昂,由压抑转为高亢。

尾联是千古名句,请加以赏析。

尾联这两句诗激情慷慨,直抒胸臆,以磅礴的气势、高昂的精神结束全诗,表明了诗人舍生取义的决心,充分体现了他为国捐躯、视死如归的崇高精神。

叙事与抒情、言志融为一体。诗歌首联写了个人和朝廷的两件大事:一是在诗人20岁时,通过科举考试出仕;二是在南宋危急存亡的关头,起兵抗元。颔联写山河破碎,局势危急,个人命运也动荡不安,朝廷命运和个人命运紧密相连,历经艰辛危苦。颈联上句追忆当年兵

写作特色

败时忧念战事的心情,下句写目前不幸被俘的孤独处境。诗歌很巧妙地借惶恐滩和零丁洋两个地名,写出了形势的险恶和境况的危苦。尾联直抒胸臆,表明自己以死明志的决心。全诗概括了诗人一生中的重大事件,熔叙事和抒情言志为一炉,慷慨悲凉。

过零丁洋

首联:

回顾一生

颔联:

国破家亡

悲壮沉痛

颈联:

抚今追昔 悲愤忧惧

尾联:

以死明志 大义凛然

永垂青史

丹心映照

结构梳理

这首诗通过追忆自己抗元的艰辛经历,表现了诗人的忧国之痛和愿意以死明志、为国捐躯的豪情壮志。

主旨概括

山坡羊·潼关怀古

张养浩

把握本曲蕴含的思想感情,体会借景抒情的写法。(重点)

反复诵读,品味本曲的艺术美;结合相关元曲做比较阅读,提高欣赏品位。(难点)

感受作者忧虑民生的情怀,树立远大理想。(重点)

学习目标

作者简介

张养浩

作者

生卒年

1270-1329

希孟

字

元代

朝代

文学家

评价

散曲《山坡羊·潼关怀古》《山坡羊·骊山怀古》等

代表作品

云庄

号

济南(今属山东)

籍贯

元文宗天历二年(1329),关中大旱,张养浩被任命为陕西行台中丞以赈灾民。原本弃官告归的他,决意不再涉仕途,但听说此次召他是为了赈济陕西灾民,就不顾年事已高,毅然应命。他在赈灾过程中,亲睹人民的深重灾难,感慨叹喟,愤愤不平,尽心尽力去救灾,终因过分操劳而殉职。他死后,“关中之人,哀之如失父母”(《元史·张养浩传》)。《山坡羊·潼关怀古》写于应召前往关中的途中。

背景链接

山坡羊·潼关怀古

张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

què

元曲朗诵

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

山河表里

外有黄河,内有华山,是为表里。形容潼关一带地势险要。

译文:群峰众峦好像在这里聚集,黄河的惊涛骇浪好像在发泄着愤怒,潼关外有黄河,内有华山,(山河雄伟)地势险要。

元曲讲解

望西都,意踌躇。

西都

指长安。

踌躇

迟疑不决。这里形容心潮起伏。

译文:遥望长安,心潮起伏难平。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

秦汉经行处

途中所见的秦汉宫殿遗址。秦朝都城咸阳和西汉都城长安都在潼关西面。经行处,行程中经过的地方。

译文:令人伤心的是途中所见的秦汉宫殿遗址,(昔日的)万间宫殿早已化作尘土。

兴,百姓苦;亡,百姓苦。

译文:王朝兴盛,百姓受苦;王朝覆灭,百姓仍然受苦。

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

“聚”“怒”两个字运用了什么手法,分别从什么角度写出了潼关的什么特点?

聚

视觉角度

形容潼关在重重山峦的包围之中

拟人

怒

听觉角度

形容黄河之水奔腾澎湃

写出了潼关的地势险要,暗示它历来是兵家必争之地

“宫阙万间都做了土”写出了怎样的情况?反映了怎样的历史场景?

昔日宫阙万间

今日做了土

今昔对比

写出了朝代由盛到衰的变化,其间必有无数悲戚的历史,改朝换代的战争的惨烈图景跃然纸上。

“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”如何理解这几句?

这是本曲的点睛之笔,写出了作者的感慨。一个朝代兴起了,必定大兴土木,修建豪华的宫殿,结果自然给人民带来巨大的灾难;一个朝代灭亡了,在战争中遭殃的也是人民。这是作者对以往历史更替所做的概括和批判,表现了作者对人民苦难的深切同情。

讨论:《南乡子·登京口北固亭有怀》和《山坡羊·潼关怀古》均为怀古之作,说说它们分别咏叹了怎样的历史,表达了怎样的怀古之情。

《南乡子·登京口北固亭有怀》通过对古代英雄人物的歌颂,表达了作者心中报国无门的无限感慨,蕴含着对苟且偷安、毫无振作的南宋朝廷的愤懑之情。

《山坡羊·潼关怀古》通过作者的所见所感,抒发了作者对祖国河山的热爱,对统治阶级残暴贪欲的痛恨和对劳动大众所受苦难的同情。

层层深入,感情沉郁。由写景而怀古,再引发议论,将苍茫的景色、深沉的情感和精辟的议论三者完美结合,环环相扣,层层深入。字里行间充满着历史的沧桑感和时代感,既有怀古诗的特色,又有与众不同的沉郁风格,使得这首曲有了强烈的感染力。作者抚今追昔,从历代王朝的兴衰更替,想到人民的苦难,一针见血地点出了封建统治阶层与人民的对立,表现了作者对历史的思索和对人民的同情。

写作特色

山坡羊·潼关怀古

凭吊写景

山:峰峦如聚(视)

水:波涛如怒(听)

雄伟险要

兵家必争

怀古抒情

望:西都

意

伤心秦汉——经行处

宫阙万间——做了土

战争连连

改朝换代

主旨议论

兴:百姓苦

亡:百姓苦

人民疾苦

忧虑国计民生

结构梳理

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读