河南省2020-2021学年七年级下册语文 9.木兰诗 讲练课件 (共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 河南省2020-2021学年七年级下册语文 9.木兰诗 讲练课件 (共31张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 771.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版

9.木兰诗

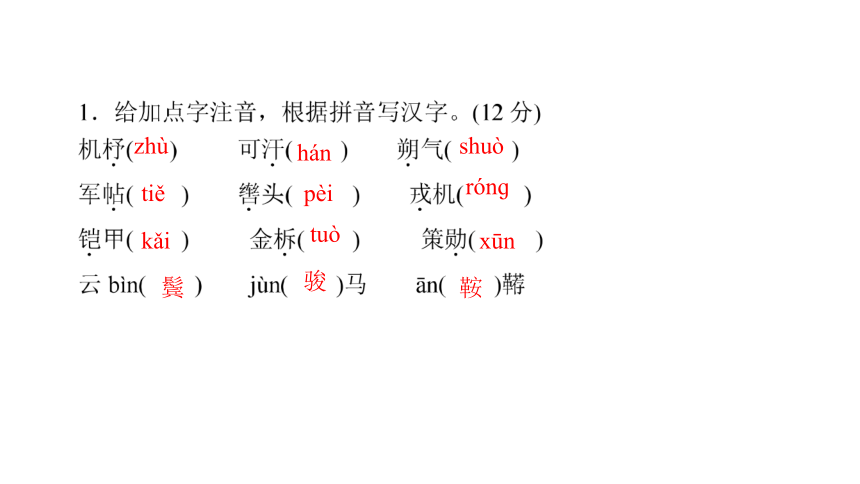

zhù

hán

shuò

tiě

pèi

rónɡ

kǎi

tuò

xūn

鬓

骏

鞍

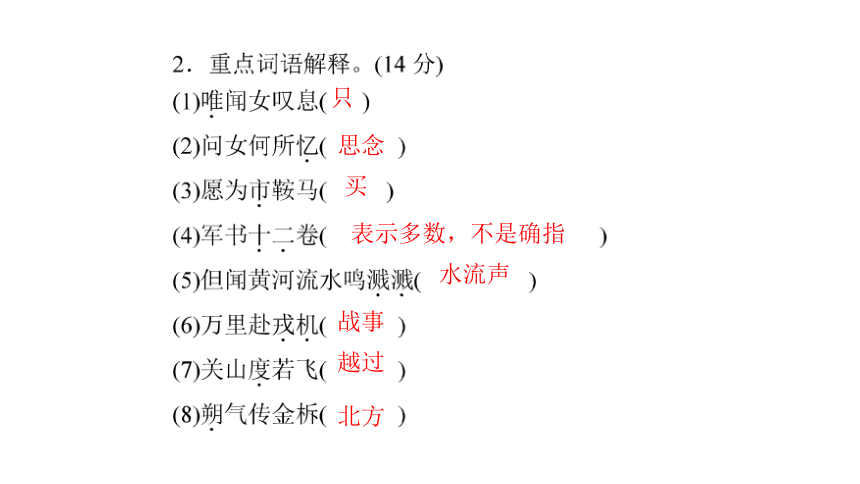

只

思念

买

表示多数,不是确指

水流声

战事

越过

北方

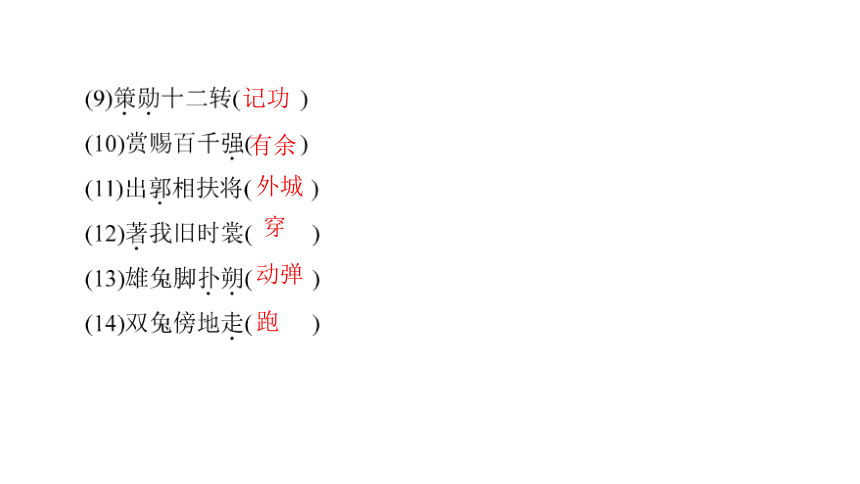

记功

有余

外城

穿

动弹

跑

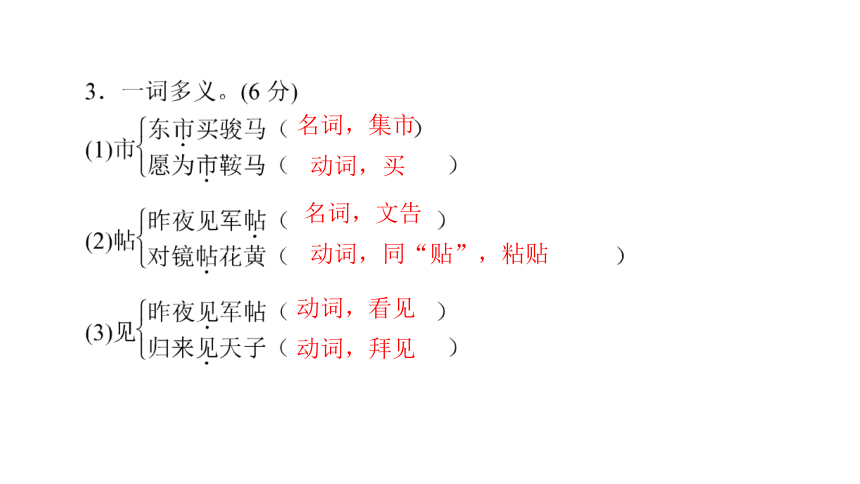

名词,集市

动词,买

名词,文告

动词,同“贴”,粘贴

动词,看见

动词,拜见

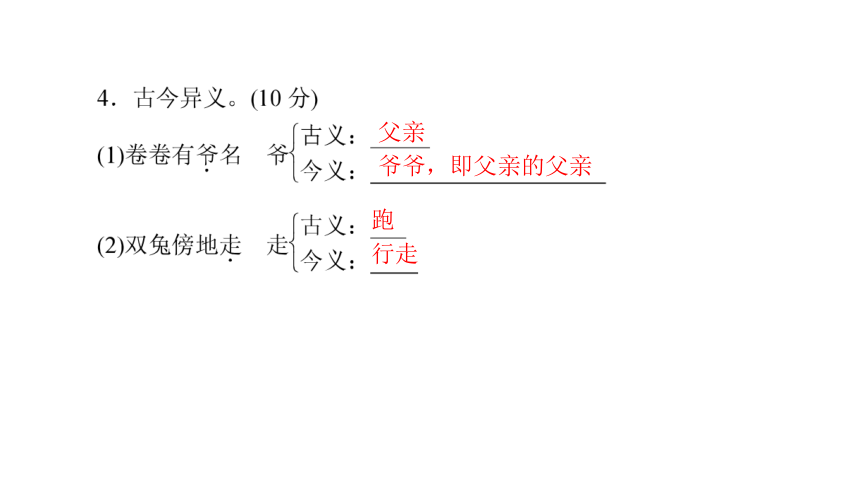

父亲

爷爷,即父亲的父亲

跑

行走

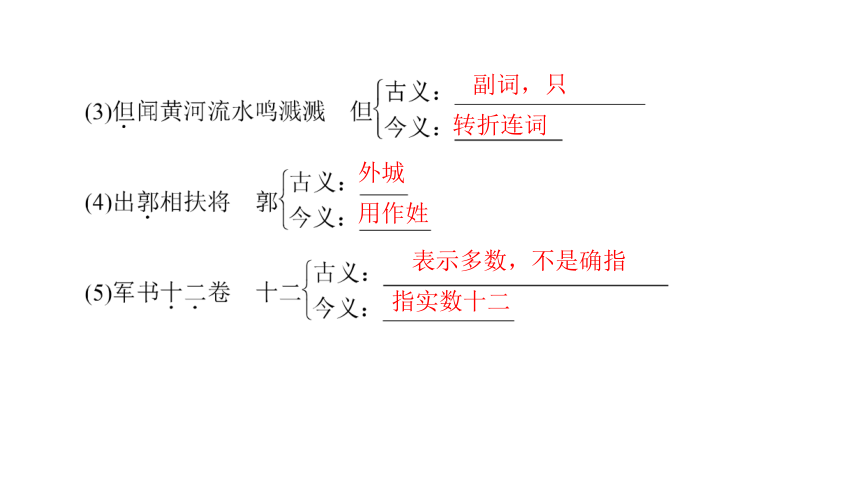

副词,只

转折连词

外城

用作姓

表示多数,不是确指

指实数十二

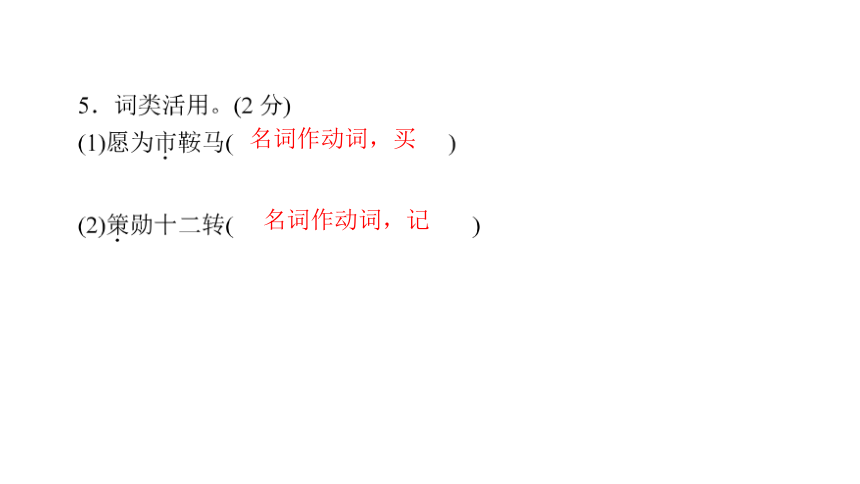

名词作动词,买

名词作动词,记

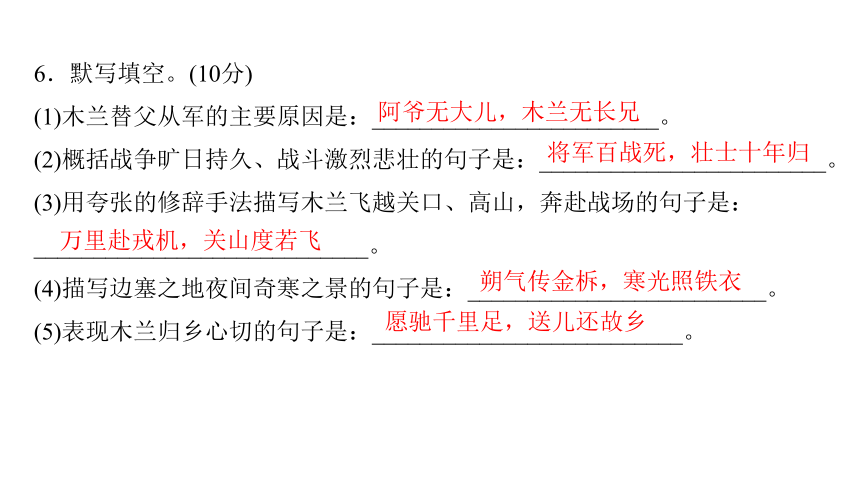

6.默写填空。(10分)

(1)木兰替父从军的主要原因是:________________________。

(2)概括战争旷日持久、战斗激烈悲壮的句子是:________________________。

(3)用夸张的修辞手法描写木兰飞越关口、高山,奔赴战场的句子是:

____________________________。

(4)描写边塞之地夜间奇寒之景的句子是:_________________________。

(5)表现木兰归乡心切的句子是:__________________________。

阿爷无大儿,木兰无长兄

将军百战死,壮士十年归

万里赴戎机,关山度若飞

朔气传金柝,寒光照铁衣

愿驰千里足,送儿还故乡

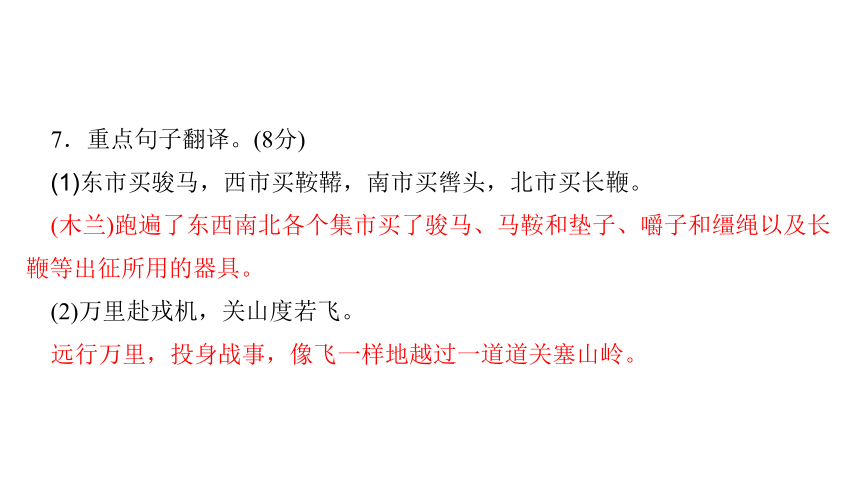

7.重点句子翻译。(8分)

(1)东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

(木兰)跑遍了东西南北各个集市买了骏马、马鞍和垫子、嚼子和缰绳以及长鞭等出征所用的器具。

(2)万里赴戎机,关山度若飞。

远行万里,投身战事,像飞一样地越过一道道关塞山岭。

(3)当窗理云鬓,对镜帖花黄。

对着窗子梳理像云那样的鬓发,对着镜子贴上美丽的花黄。

(4)雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

据说,提着兔子的耳朵悬在半空时,雄兔两只前脚时时动弹,雌兔两只眼睛时常眯着,所以容易辨认;雄雌两兔贴近地面跑,怎能辨别哪只是雄兔,哪只是雌兔呢?

8.作家作品。(2分)

《木兰诗》选自宋代__________编的《乐府诗集》,

是南北朝时北方的一首乐府民歌。

在中国文学史上,《木兰诗》与《孔雀东南飞》合称为“_________”。

郭茂倩

乐府双璧

【解析】红妆:指女子的艳丽装束。

C

2.诗歌对木兰征途的环境描写有何作用?(3分)

渲染了凄凉悲壮的气氛,刻画了木兰奔赴战场途中的思亲情怀,也通过地点的转移,写出了行军的急速与艰辛,使人感到紧张的战争氛围。

3.诗歌对木兰的十年征战经历的描述属于详写还是略写?作者为什么要这样安排?(4分)

属于略写,因为这首诗所要突出的是对木兰孝敬父母、勇于担当重任的颂扬,所以,对残酷的战争描述一笔带过,而对能够反映木兰美好心灵的内容则不惜笔墨。

4.诗歌运用排比手法写木兰还乡与亲人团聚,有何表达效果?(3分)

连贯有力,增强了语言气势,渲染了团圆、欢乐、喜庆的气氛,突出了木兰的欣喜之情。

5.诗歌结尾的一段吟唱,起什么作用?(3分)

以双兔在一起奔跑,难辨雄雌的隐喻,对木兰女扮男装、代父从军十二年未被发现的奥秘加以巧妙的解答,赞颂了木兰女扮男装代父从军、长期征战的谨慎和机敏,妙趣横生而又令人回味无穷。

6.联系全诗,简要评价木兰这一人物形象。(3分)

木兰女扮男装代父从军表现了她孝顺、勇敢、坚强和不贪图功名利禄的高贵品质,以及她爱家爱国的崇高精神。

二、比较阅读

(一)《木兰诗》

(二)木兰者,古时一民间女子也。少习骑,长而益精。值可汗点兵,因其父名在军书,与同里诸少年皆次当行。因其父以老病不能行。木兰乃易男装,市鞍马,代父从军。溯黄河,度黑山,转战驱驰,凡十有二年,数建奇功。嘻!男子可为之事女子未必不可为,余观夫木兰从军之事,因益信。

(《木兰从军》)

只

买

穿

更加

8.用现代汉语翻译下面句子。(2分)

朔气传金柝,寒光照铁衣。

北方的寒气传送着打更的声音,清冷的月光照着铠甲。

9.两个语段都是在写木兰,但语言表达不同,简要分析语段(一)在语言上的特点。(4分)

《木兰诗》中许多语言具有口语化的特点,色彩明显,亲切自然,

朗朗上口;叙事过程详略得当,更好地刻画了人物性格。

10.结合语段内容,你认为木兰受到大家喜爱的原因是什么?(3分)

在木兰身上体现了中华民族的优秀品质:勤劳勇敢,关爱亲人,热爱国家。对于木兰的描写,既让我们看到了关爱父母的普通人,也让我们感受到了勇敢果断、敢于担当的英雄形象。

【参考译文】

(二)木兰是古时候的一位民间女子。她从小练习骑马,长大后技术更加精深。遇到可汗征兵,因为她父亲的名字在征军的名册上,和同村的许多年轻人都被编入队伍。由于她的父亲因年老多病而不能出行,木兰于是改扮男装,买马和马具,代替父亲从军。逆黄河而上,翻越黑山,连续在不同的地方作战,驰骋沙场,总共有十二年,数次建下奇功。哈!男子可做的事,女子未必不能做,我看到木兰从军的事,于是更加相信这个道理了。

三、课外阅读

冯婉贞

咸丰庚申,英法联军自海入侵,京洛骚然。

距圆明园十里,有村曰谢庄,环村居者皆猎户。中有鲁人冯三保者,精技击。女婉贞,年十九,姿容妙曼,自幼好武术,习无不精。

……

婉贞于是率诸少年结束①而出,皆玄衣白刃,剽疾如猿猴。去村四里有森林,阴翳蔽日,伏焉。未几,敌兵果舁②炮至,盖五六百人也。挟刃奋起,率众袭之。敌出不意,大惊扰,以枪上刺刀相搏击,而便捷猛鸷终弗逮③。婉贞挥刀奋斫④,所当无不披靡,敌乃纷退。婉贞大呼曰:“诸君!敌人远吾,欲以火器困吾也,急逐弗失!”于是众人竭力挠⑤之,彼此错杂,纷纭孥斗⑥,敌枪终不能发。日暮,所击杀者无虑百十人⑦,敌弃炮仓皇遁,谢庄遂安。

【注释】①结束:结衣束带,整好装束。②舁(yú):抬。③终弗逮:到底赶不上。终,终究。弗逮,不及。④奋斫:用刀斧猛砍。⑤挠:阻挡。⑥纷纭孥(nú)斗:杂乱地相互搏斗。孥斗:搏斗。⑦所击杀者无虑百十人:被打死的敌人,约一百人。

精通

爱好

距离

于是

12.用现代汉语翻译下面的句子。(2分)

敌人远吾,欲以火器困吾也,急逐弗失!

敌人远远地甩开我们,想用枪炮消灭我们,赶快追赶,不要错失良机!

13.选文是通过描述哪些情节来刻画婉贞的女英雄形象的?(3分)

选择埋伏地点、出其不意地进攻、挥刀杀敌、大呼追击等。

14.联系全文来看,婉贞与诸少年能够战胜强大的敌人,

主要原因有哪些?(4分)

武艺高强;机智勇敢;攻敌不意;以己之长,攻敌之短。

15.本文中的主人公与《木兰诗》中的主人公形象有何相似之处?(3分)

都是保家卫国、英勇善战、机智果敢的巾帼英雄形象。

【参考译文】

清朝咸丰十年,英法联军从海上入侵中国,北京城骚乱起来。

在离圆明园十里的地方,有一个村子叫谢庄,围绕村庄居住的都是猎户。其中有一个山东人叫冯三保的,精通武术。他的女儿婉贞,十九岁,姿态优美容貌漂亮,从小喜爱武术,学习过的没有不精通的。

……

于是,冯婉贞率领着一伙青年整装出发,他们都穿着黑衣,手持雪亮的钢刀,行动敏捷得像猿猴一样。离村四里的地方有一大片树林,枝叶繁茂,遮天蔽日,他们就埋伏在那里。

没有多久,敌人果然抬着大炮来了,大约有五六百人。婉贞拔刀跃起,率领大家袭击敌人。敌人没有意料到,非常惊慌混乱,忙用枪上的刺刀来迎战,可是论轻便敏捷勇猛凶狠到底比不上以冯婉贞为首的中国少年。冯婉贞挥舞钢刀奋力砍杀,跟她对打的没有一个不倒地的,敌人于是纷纷败退。冯婉贞大声喊道:“各位!敌人远远地甩开我们,想用枪炮消灭我们,赶快追赶,不要错失良机!”于是众少年尽全力拦截逃敌,双方混杂在一起,杂错交战,敌人的枪炮火器始终不能发射。太阳落山时,被打死的敌人约一百人。残敌扔下大炮,仓皇逃命。谢庄于是得以保全。

9.木兰诗

zhù

hán

shuò

tiě

pèi

rónɡ

kǎi

tuò

xūn

鬓

骏

鞍

只

思念

买

表示多数,不是确指

水流声

战事

越过

北方

记功

有余

外城

穿

动弹

跑

名词,集市

动词,买

名词,文告

动词,同“贴”,粘贴

动词,看见

动词,拜见

父亲

爷爷,即父亲的父亲

跑

行走

副词,只

转折连词

外城

用作姓

表示多数,不是确指

指实数十二

名词作动词,买

名词作动词,记

6.默写填空。(10分)

(1)木兰替父从军的主要原因是:________________________。

(2)概括战争旷日持久、战斗激烈悲壮的句子是:________________________。

(3)用夸张的修辞手法描写木兰飞越关口、高山,奔赴战场的句子是:

____________________________。

(4)描写边塞之地夜间奇寒之景的句子是:_________________________。

(5)表现木兰归乡心切的句子是:__________________________。

阿爷无大儿,木兰无长兄

将军百战死,壮士十年归

万里赴戎机,关山度若飞

朔气传金柝,寒光照铁衣

愿驰千里足,送儿还故乡

7.重点句子翻译。(8分)

(1)东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

(木兰)跑遍了东西南北各个集市买了骏马、马鞍和垫子、嚼子和缰绳以及长鞭等出征所用的器具。

(2)万里赴戎机,关山度若飞。

远行万里,投身战事,像飞一样地越过一道道关塞山岭。

(3)当窗理云鬓,对镜帖花黄。

对着窗子梳理像云那样的鬓发,对着镜子贴上美丽的花黄。

(4)雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

据说,提着兔子的耳朵悬在半空时,雄兔两只前脚时时动弹,雌兔两只眼睛时常眯着,所以容易辨认;雄雌两兔贴近地面跑,怎能辨别哪只是雄兔,哪只是雌兔呢?

8.作家作品。(2分)

《木兰诗》选自宋代__________编的《乐府诗集》,

是南北朝时北方的一首乐府民歌。

在中国文学史上,《木兰诗》与《孔雀东南飞》合称为“_________”。

郭茂倩

乐府双璧

【解析】红妆:指女子的艳丽装束。

C

2.诗歌对木兰征途的环境描写有何作用?(3分)

渲染了凄凉悲壮的气氛,刻画了木兰奔赴战场途中的思亲情怀,也通过地点的转移,写出了行军的急速与艰辛,使人感到紧张的战争氛围。

3.诗歌对木兰的十年征战经历的描述属于详写还是略写?作者为什么要这样安排?(4分)

属于略写,因为这首诗所要突出的是对木兰孝敬父母、勇于担当重任的颂扬,所以,对残酷的战争描述一笔带过,而对能够反映木兰美好心灵的内容则不惜笔墨。

4.诗歌运用排比手法写木兰还乡与亲人团聚,有何表达效果?(3分)

连贯有力,增强了语言气势,渲染了团圆、欢乐、喜庆的气氛,突出了木兰的欣喜之情。

5.诗歌结尾的一段吟唱,起什么作用?(3分)

以双兔在一起奔跑,难辨雄雌的隐喻,对木兰女扮男装、代父从军十二年未被发现的奥秘加以巧妙的解答,赞颂了木兰女扮男装代父从军、长期征战的谨慎和机敏,妙趣横生而又令人回味无穷。

6.联系全诗,简要评价木兰这一人物形象。(3分)

木兰女扮男装代父从军表现了她孝顺、勇敢、坚强和不贪图功名利禄的高贵品质,以及她爱家爱国的崇高精神。

二、比较阅读

(一)《木兰诗》

(二)木兰者,古时一民间女子也。少习骑,长而益精。值可汗点兵,因其父名在军书,与同里诸少年皆次当行。因其父以老病不能行。木兰乃易男装,市鞍马,代父从军。溯黄河,度黑山,转战驱驰,凡十有二年,数建奇功。嘻!男子可为之事女子未必不可为,余观夫木兰从军之事,因益信。

(《木兰从军》)

只

买

穿

更加

8.用现代汉语翻译下面句子。(2分)

朔气传金柝,寒光照铁衣。

北方的寒气传送着打更的声音,清冷的月光照着铠甲。

9.两个语段都是在写木兰,但语言表达不同,简要分析语段(一)在语言上的特点。(4分)

《木兰诗》中许多语言具有口语化的特点,色彩明显,亲切自然,

朗朗上口;叙事过程详略得当,更好地刻画了人物性格。

10.结合语段内容,你认为木兰受到大家喜爱的原因是什么?(3分)

在木兰身上体现了中华民族的优秀品质:勤劳勇敢,关爱亲人,热爱国家。对于木兰的描写,既让我们看到了关爱父母的普通人,也让我们感受到了勇敢果断、敢于担当的英雄形象。

【参考译文】

(二)木兰是古时候的一位民间女子。她从小练习骑马,长大后技术更加精深。遇到可汗征兵,因为她父亲的名字在征军的名册上,和同村的许多年轻人都被编入队伍。由于她的父亲因年老多病而不能出行,木兰于是改扮男装,买马和马具,代替父亲从军。逆黄河而上,翻越黑山,连续在不同的地方作战,驰骋沙场,总共有十二年,数次建下奇功。哈!男子可做的事,女子未必不能做,我看到木兰从军的事,于是更加相信这个道理了。

三、课外阅读

冯婉贞

咸丰庚申,英法联军自海入侵,京洛骚然。

距圆明园十里,有村曰谢庄,环村居者皆猎户。中有鲁人冯三保者,精技击。女婉贞,年十九,姿容妙曼,自幼好武术,习无不精。

……

婉贞于是率诸少年结束①而出,皆玄衣白刃,剽疾如猿猴。去村四里有森林,阴翳蔽日,伏焉。未几,敌兵果舁②炮至,盖五六百人也。挟刃奋起,率众袭之。敌出不意,大惊扰,以枪上刺刀相搏击,而便捷猛鸷终弗逮③。婉贞挥刀奋斫④,所当无不披靡,敌乃纷退。婉贞大呼曰:“诸君!敌人远吾,欲以火器困吾也,急逐弗失!”于是众人竭力挠⑤之,彼此错杂,纷纭孥斗⑥,敌枪终不能发。日暮,所击杀者无虑百十人⑦,敌弃炮仓皇遁,谢庄遂安。

【注释】①结束:结衣束带,整好装束。②舁(yú):抬。③终弗逮:到底赶不上。终,终究。弗逮,不及。④奋斫:用刀斧猛砍。⑤挠:阻挡。⑥纷纭孥(nú)斗:杂乱地相互搏斗。孥斗:搏斗。⑦所击杀者无虑百十人:被打死的敌人,约一百人。

精通

爱好

距离

于是

12.用现代汉语翻译下面的句子。(2分)

敌人远吾,欲以火器困吾也,急逐弗失!

敌人远远地甩开我们,想用枪炮消灭我们,赶快追赶,不要错失良机!

13.选文是通过描述哪些情节来刻画婉贞的女英雄形象的?(3分)

选择埋伏地点、出其不意地进攻、挥刀杀敌、大呼追击等。

14.联系全文来看,婉贞与诸少年能够战胜强大的敌人,

主要原因有哪些?(4分)

武艺高强;机智勇敢;攻敌不意;以己之长,攻敌之短。

15.本文中的主人公与《木兰诗》中的主人公形象有何相似之处?(3分)

都是保家卫国、英勇善战、机智果敢的巾帼英雄形象。

【参考译文】

清朝咸丰十年,英法联军从海上入侵中国,北京城骚乱起来。

在离圆明园十里的地方,有一个村子叫谢庄,围绕村庄居住的都是猎户。其中有一个山东人叫冯三保的,精通武术。他的女儿婉贞,十九岁,姿态优美容貌漂亮,从小喜爱武术,学习过的没有不精通的。

……

于是,冯婉贞率领着一伙青年整装出发,他们都穿着黑衣,手持雪亮的钢刀,行动敏捷得像猿猴一样。离村四里的地方有一大片树林,枝叶繁茂,遮天蔽日,他们就埋伏在那里。

没有多久,敌人果然抬着大炮来了,大约有五六百人。婉贞拔刀跃起,率领大家袭击敌人。敌人没有意料到,非常惊慌混乱,忙用枪上的刺刀来迎战,可是论轻便敏捷勇猛凶狠到底比不上以冯婉贞为首的中国少年。冯婉贞挥舞钢刀奋力砍杀,跟她对打的没有一个不倒地的,敌人于是纷纷败退。冯婉贞大声喊道:“各位!敌人远远地甩开我们,想用枪炮消灭我们,赶快追赶,不要错失良机!”于是众少年尽全力拦截逃敌,双方混杂在一起,杂错交战,敌人的枪炮火器始终不能发射。太阳落山时,被打死的敌人约一百人。残敌扔下大炮,仓皇逃命。谢庄于是得以保全。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读