人美 版(北京)四年级美术上册《13. 快快乐乐扭秧歌》教学设计

文档属性

| 名称 | 人美 版(北京)四年级美术上册《13. 快快乐乐扭秧歌》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 695.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2021-03-03 12:04:07 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题 快快乐乐扭秧歌

是否属于 地方课程或校本课程 否

学科 美术 学段: 第二学段 年级 四年级

相关 领域 造型表现

教材 书名:《美术》 出版社:人民美术出版社 出版日期:2014 年7月

以下内容、形式均只供参考,参评者可自行设计。

教学过程既可以采用表格式描述,也可以采取叙事的方式。如教学设计已经过实施,则应尽量采用写实的方式将教学过程的真实情景以及某些值得注意和思考的现象和事件描述清楚;如教学设计尚未经过实施,则应着重将教学中的关键环节以及教学过程中可能出现的问题及处理办法描述清楚。表格中所列项目及格式仅供参考,应根据实际教学情况进行调整。

指导思想与理论依据

秧歌是我国北方节庆活动中载歌载舞的一种艺术形式,深受人们喜爱。特别是山东鼓子秧歌,把武术的一招一式都揉进了舞蹈中,是力量与美的结合。本课的编写,就要让学生充分感受扭秧歌时人们扭动身体的动态特点,可以让学生观察并亲自表演,感受这种动态特点。本课程属于“造型·表现”学习领域,学生在三年级下册《生活中的装饰布》一课中,已经学习了冷色知识。本课是在学生对冷色有了初步认知的基础上,认识,了解暖色,初步掌握暖色的基础知识,引导学生通过扭秧歌这一深受人们喜爱的艺术形式,探究、体验暖色带给我们的审美感受和情感上的表达。 本课以小学美术新课标为指导,以学生发展为本,以学生探究性学习为主,在教学过程中,教师利用多种教学资源和直观示范,着力激发学生在探究中的学习热情,发现秧歌之美,寻找表达的快速记录人物动态的方法,同时教学设计注重从学生实际出发,避免学科知识过于专业化,教学内容选择与实施努力贴近学生学习生活,使学生始终保持学习的浓厚兴趣和创作欲望。

教学背景分析

教学内容: 学生情况:四年级的学生具有求知欲望强、好奇心大、积极性高、表现欲望强的特点,具有一定的收集信息和处理信息的能力和一定的动口、动手、动脑的能力;一定的分析、比较、归纳、概括能力,以及一定的合作探究的能力,自主学习能力有待提高。

教学方式:本课我采用教师引导、示范及学生自主探究学习的方法,在学习色彩知识的过程中,强调学生对暖色的感受和体验。

教学手段:在人物动态的研究上让学生自主探究,让孩子探索出抓住人物动态的方法,培养学生勤于思考习惯与思维发散的能力。

技术准备:PPT

教学目标(内容框架)

1、知识与技能:了解秧歌文化,学习以暖色为主来表现秧歌的热闹场面的方法。 2、过程与方法:以暖色表现生动姿态为主线,开展扭、赏、画三个主题活动。

3、情感、态度和价值观:培养学生热爱民族艺术,增强保护非物质文化遗产意愿。

教学过程(文字描述)

一、导入 今天老师给大家带来了一段舞蹈,请你看看这种舞叫什么名字?(视频:秧歌舞蹈)

预设:学生回答是秧歌

教师介绍秧歌的知识:秧歌属于汉族舞蹈,主要于农历正月十五元宵节时在广场上表演,是一种集歌、舞、戏为一体的综合艺术形式,是非物质文化遗产。

二、新授

1、体验秧歌

你们喜欢秧歌吗?让我们一起伴随着视频来扭一扭。

学生跟着视频尝试扭秧歌。

2、分析颜色

扭秧歌的时候你是什么样的心情?

学生回答高兴、开心等喜悦的心情。

哪些颜色可以表达你此时的心情?

学生回答:红、橙、黄等

这些表达人喜悦的心情,看上去暖暖的颜色称之为暖色。

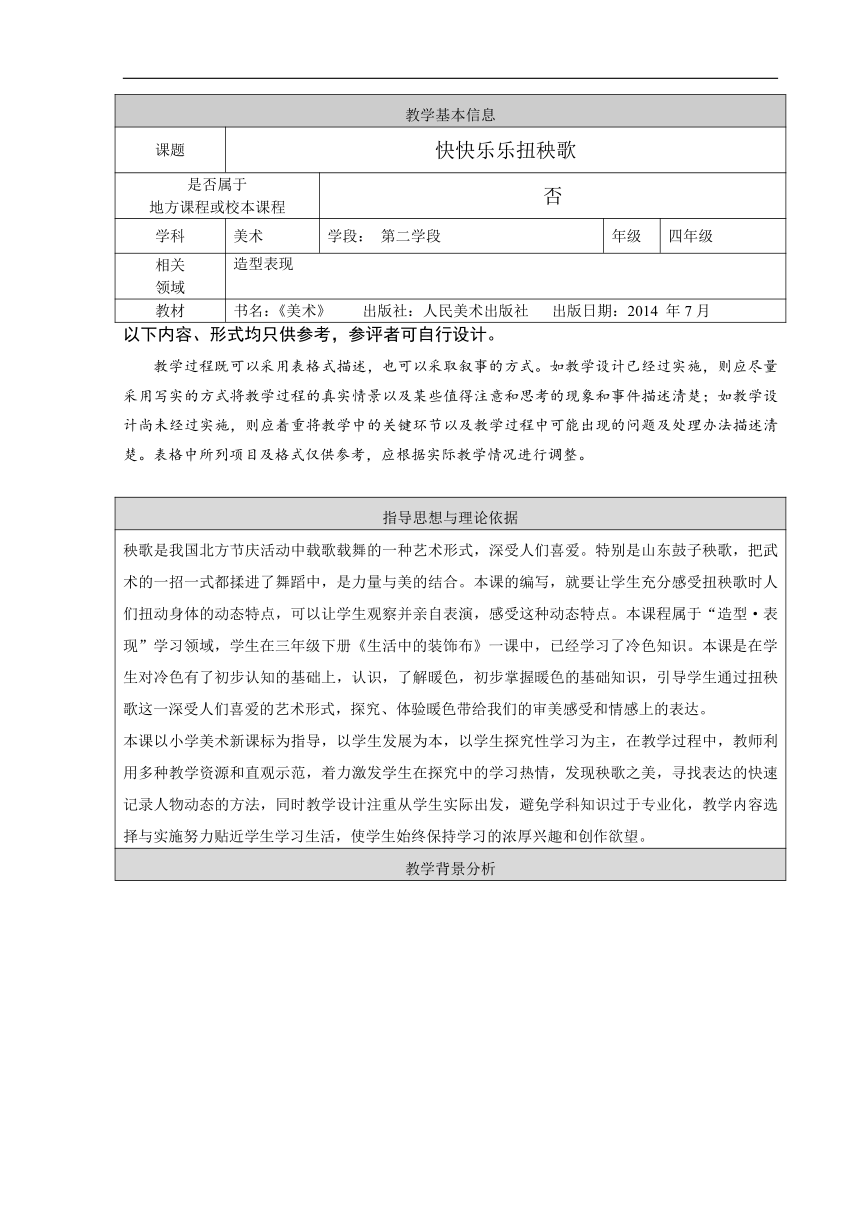

今天就让我们一起用暖色来表现快快乐乐扭秧歌的样子。

作品中有冷色还是暖色色调的画吗?

出示课题:快快乐乐扭秧歌

2、分析人物的动作

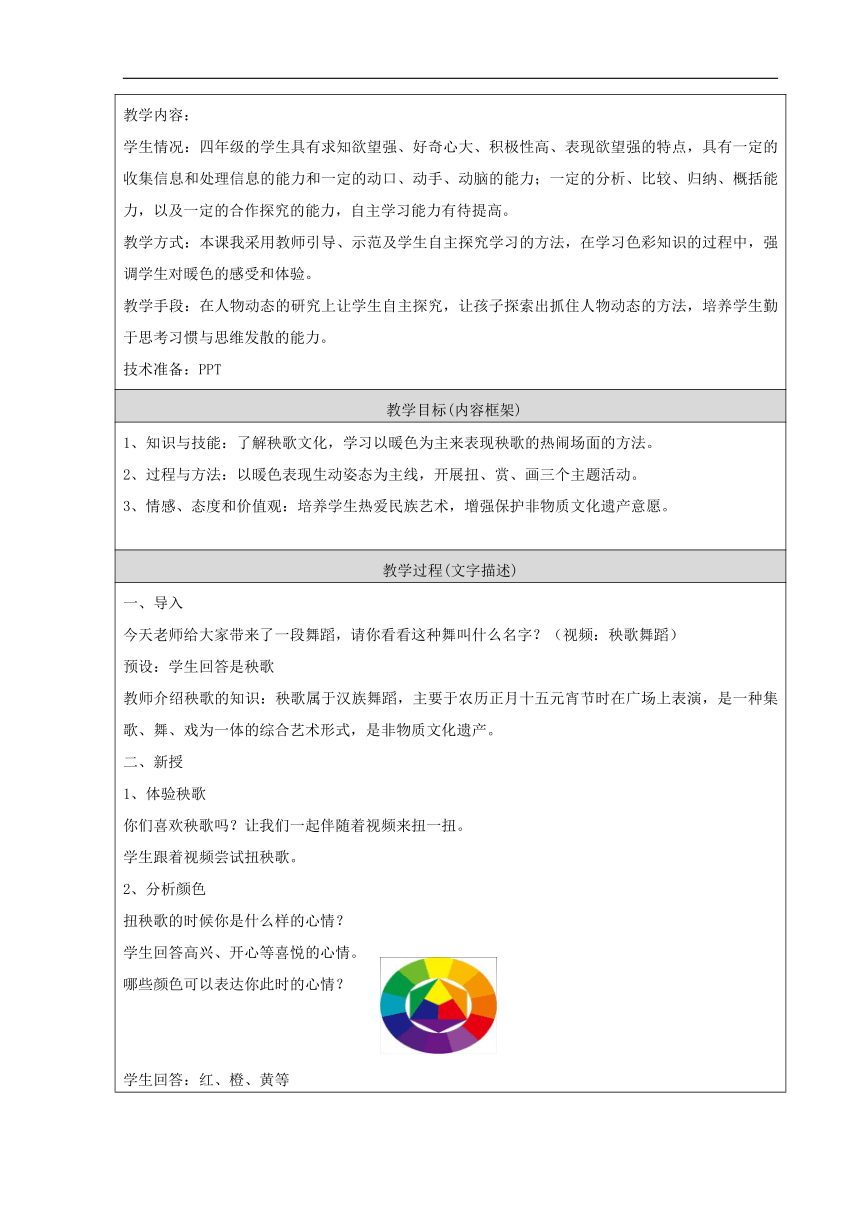

让我们一起来看看人们在扭秧歌时,扭秧歌的动作有什么特征?

说一说看到这些图片的时候它给你怎样的美感?

学生回答:柔美和阳刚

3、扭秧歌时人们的动作是转瞬即逝的怎么样我们才能将秧歌的动作美感记录下来呢?请你在纸上试一试?

学生说出自己快速抓住动作的方法

其实老师也有自己的方法想和大家一起分享,我的方法是用动态线来记录人物的动作。

教师画出动态线人物

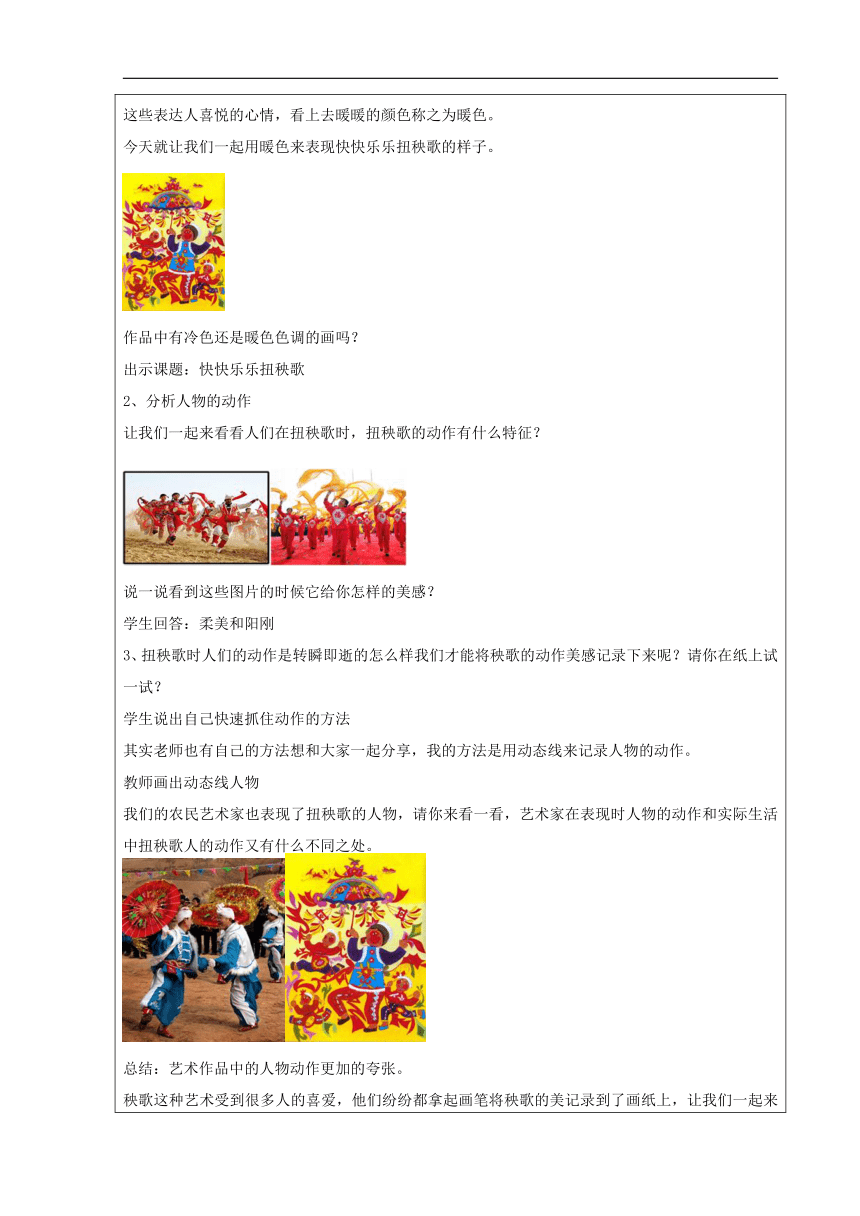

我们的农民艺术家也表现了扭秧歌的人物,请你来看一看,艺术家在表现时人物的动作和实际生活中扭秧歌人的动作又有什么不同之处。

总结:艺术作品中的人物动作更加的夸张。

秧歌这种艺术受到很多人的喜爱,他们纷纷都拿起画笔将秧歌的美记录到了画纸上,让我们一起来欣赏这些杰作吧!

看到这些动人的作品老师也忍不住想要画一画这些扭秧歌的人了。教师示范在动态线的基础上添画衣服。不同的秧歌会有不同的道具,老师今天表现的拿扇子的秧歌,所以老师给人物画上扇子。

再出示其他的范画

三、艺术实践

请以暖色为主表现自己快快乐乐扭秧歌的样子。

要求:1、动作夸张生动

2、暖色运用合理

四、作品展示

作品评价要点:1、动作夸张生动。

2、暖色运用合理。

五、拓展

我们的秧歌文化博大精深,丰富着我们的生活,其实在门头沟还有一些这样的非物质文化遗产在传承着,像每年一度的妙峰山庙会、京西的太平鼓还有千军台庄户的帆会,这些都是祖辈留给我们的文化财富,当你静下心来细细品味我们的生活你还发现更多的民族瑰宝。

教学过程(表格描述)

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图 技术应用 时间安排

创设情境 播放秧歌视频 欣赏民间秧歌,感受秧歌之美 激发学生对秧歌的兴趣 多媒体 2分钟

温故知新 秧歌文化 根据课前调查收集资料总结秧歌文化的小知识 了解秧歌的种类和地位 多媒体 3分钟

新课讲解 引导学生体会暖色给人的感受和如何抓住人物动态的方法 自主探索总结抓住人物动态的方法

10分钟

实践操作 演示指导造型的方法 思考创作的方法并进行创作

18分钟

分享交流 展示栏展示学生作品 学生展示作品并针对课堂所学知识点对作品进行评价

4分钟

效果评价

1分钟

归纳总结

1分钟

拓展提高 身边的非物质文化遗产

1分钟

学习效果评价设计

评价方式 自评与互评相结合

评价量规

1、在学习中能否积极主动参与学习讨论

2、动态夸张生动,暖色运用合理

3、能积极正确评价同学作品

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

本课是造型?表现课,造型的目的是表达自己的认识与情感,所以我运用了体验、探索的方法来调动学生的各种感官,感受秧歌的特点和魅力培养学生的审美通感和审美能力提升学生的生活品质和生活情趣。 一、通过收集资料将学生的学习延伸到课前

秧歌的是我国北方节庆活动中载歌载舞的一种艺术形式,是我国第一批国家级非物质文化遗产。在现今向西方学习的思想影响下,我们祖先留给我们的文化艺术逐渐被淡忘,有的甚至出现了无人问津的状况。所以在课前我让学生查找搜集资料,深入了解秧歌的文化,增强学生的民族自豪感并唤醒孩子们喜欢、继承民族艺术的愿望,并为本课学习提供充足的文化信息。学生收集整理资料的过程也正是他们自学的过程,通过此活动提升学生的学习能力增强学生的学习自信心。

二、学习方式多元化

课前收集整理资料的自主学习、在课堂上学生实验探索、创作后展示作品阐述自己的所获,集体对作品进行评价,这些探究学习的过程有助于学生创作时的人性化理念的激发,更加以人为本。

三、创设情境,深入感受为创作开辟天地。

看秧歌、扭秧歌、分析秧歌服装和动态,使学生充分认识秧歌的文化特征,认识秧歌是从生活中来但又高于生活,为人们的精神生活服务的。扭秧歌时运用审美通感,感受艺术的真谛。在创作时表达自己对扭秧歌的所感所想。

本课学习教师引导学生分别采用自主学习、探究式学习等方法,引导学生在生活中自主探索解决问题的方法,为更深入的学习打下良好的思想基础。

课题 快快乐乐扭秧歌

是否属于 地方课程或校本课程 否

学科 美术 学段: 第二学段 年级 四年级

相关 领域 造型表现

教材 书名:《美术》 出版社:人民美术出版社 出版日期:2014 年7月

以下内容、形式均只供参考,参评者可自行设计。

教学过程既可以采用表格式描述,也可以采取叙事的方式。如教学设计已经过实施,则应尽量采用写实的方式将教学过程的真实情景以及某些值得注意和思考的现象和事件描述清楚;如教学设计尚未经过实施,则应着重将教学中的关键环节以及教学过程中可能出现的问题及处理办法描述清楚。表格中所列项目及格式仅供参考,应根据实际教学情况进行调整。

指导思想与理论依据

秧歌是我国北方节庆活动中载歌载舞的一种艺术形式,深受人们喜爱。特别是山东鼓子秧歌,把武术的一招一式都揉进了舞蹈中,是力量与美的结合。本课的编写,就要让学生充分感受扭秧歌时人们扭动身体的动态特点,可以让学生观察并亲自表演,感受这种动态特点。本课程属于“造型·表现”学习领域,学生在三年级下册《生活中的装饰布》一课中,已经学习了冷色知识。本课是在学生对冷色有了初步认知的基础上,认识,了解暖色,初步掌握暖色的基础知识,引导学生通过扭秧歌这一深受人们喜爱的艺术形式,探究、体验暖色带给我们的审美感受和情感上的表达。 本课以小学美术新课标为指导,以学生发展为本,以学生探究性学习为主,在教学过程中,教师利用多种教学资源和直观示范,着力激发学生在探究中的学习热情,发现秧歌之美,寻找表达的快速记录人物动态的方法,同时教学设计注重从学生实际出发,避免学科知识过于专业化,教学内容选择与实施努力贴近学生学习生活,使学生始终保持学习的浓厚兴趣和创作欲望。

教学背景分析

教学内容: 学生情况:四年级的学生具有求知欲望强、好奇心大、积极性高、表现欲望强的特点,具有一定的收集信息和处理信息的能力和一定的动口、动手、动脑的能力;一定的分析、比较、归纳、概括能力,以及一定的合作探究的能力,自主学习能力有待提高。

教学方式:本课我采用教师引导、示范及学生自主探究学习的方法,在学习色彩知识的过程中,强调学生对暖色的感受和体验。

教学手段:在人物动态的研究上让学生自主探究,让孩子探索出抓住人物动态的方法,培养学生勤于思考习惯与思维发散的能力。

技术准备:PPT

教学目标(内容框架)

1、知识与技能:了解秧歌文化,学习以暖色为主来表现秧歌的热闹场面的方法。 2、过程与方法:以暖色表现生动姿态为主线,开展扭、赏、画三个主题活动。

3、情感、态度和价值观:培养学生热爱民族艺术,增强保护非物质文化遗产意愿。

教学过程(文字描述)

一、导入 今天老师给大家带来了一段舞蹈,请你看看这种舞叫什么名字?(视频:秧歌舞蹈)

预设:学生回答是秧歌

教师介绍秧歌的知识:秧歌属于汉族舞蹈,主要于农历正月十五元宵节时在广场上表演,是一种集歌、舞、戏为一体的综合艺术形式,是非物质文化遗产。

二、新授

1、体验秧歌

你们喜欢秧歌吗?让我们一起伴随着视频来扭一扭。

学生跟着视频尝试扭秧歌。

2、分析颜色

扭秧歌的时候你是什么样的心情?

学生回答高兴、开心等喜悦的心情。

哪些颜色可以表达你此时的心情?

学生回答:红、橙、黄等

这些表达人喜悦的心情,看上去暖暖的颜色称之为暖色。

今天就让我们一起用暖色来表现快快乐乐扭秧歌的样子。

作品中有冷色还是暖色色调的画吗?

出示课题:快快乐乐扭秧歌

2、分析人物的动作

让我们一起来看看人们在扭秧歌时,扭秧歌的动作有什么特征?

说一说看到这些图片的时候它给你怎样的美感?

学生回答:柔美和阳刚

3、扭秧歌时人们的动作是转瞬即逝的怎么样我们才能将秧歌的动作美感记录下来呢?请你在纸上试一试?

学生说出自己快速抓住动作的方法

其实老师也有自己的方法想和大家一起分享,我的方法是用动态线来记录人物的动作。

教师画出动态线人物

我们的农民艺术家也表现了扭秧歌的人物,请你来看一看,艺术家在表现时人物的动作和实际生活中扭秧歌人的动作又有什么不同之处。

总结:艺术作品中的人物动作更加的夸张。

秧歌这种艺术受到很多人的喜爱,他们纷纷都拿起画笔将秧歌的美记录到了画纸上,让我们一起来欣赏这些杰作吧!

看到这些动人的作品老师也忍不住想要画一画这些扭秧歌的人了。教师示范在动态线的基础上添画衣服。不同的秧歌会有不同的道具,老师今天表现的拿扇子的秧歌,所以老师给人物画上扇子。

再出示其他的范画

三、艺术实践

请以暖色为主表现自己快快乐乐扭秧歌的样子。

要求:1、动作夸张生动

2、暖色运用合理

四、作品展示

作品评价要点:1、动作夸张生动。

2、暖色运用合理。

五、拓展

我们的秧歌文化博大精深,丰富着我们的生活,其实在门头沟还有一些这样的非物质文化遗产在传承着,像每年一度的妙峰山庙会、京西的太平鼓还有千军台庄户的帆会,这些都是祖辈留给我们的文化财富,当你静下心来细细品味我们的生活你还发现更多的民族瑰宝。

教学过程(表格描述)

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图 技术应用 时间安排

创设情境 播放秧歌视频 欣赏民间秧歌,感受秧歌之美 激发学生对秧歌的兴趣 多媒体 2分钟

温故知新 秧歌文化 根据课前调查收集资料总结秧歌文化的小知识 了解秧歌的种类和地位 多媒体 3分钟

新课讲解 引导学生体会暖色给人的感受和如何抓住人物动态的方法 自主探索总结抓住人物动态的方法

10分钟

实践操作 演示指导造型的方法 思考创作的方法并进行创作

18分钟

分享交流 展示栏展示学生作品 学生展示作品并针对课堂所学知识点对作品进行评价

4分钟

效果评价

1分钟

归纳总结

1分钟

拓展提高 身边的非物质文化遗产

1分钟

学习效果评价设计

评价方式 自评与互评相结合

评价量规

1、在学习中能否积极主动参与学习讨论

2、动态夸张生动,暖色运用合理

3、能积极正确评价同学作品

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

本课是造型?表现课,造型的目的是表达自己的认识与情感,所以我运用了体验、探索的方法来调动学生的各种感官,感受秧歌的特点和魅力培养学生的审美通感和审美能力提升学生的生活品质和生活情趣。 一、通过收集资料将学生的学习延伸到课前

秧歌的是我国北方节庆活动中载歌载舞的一种艺术形式,是我国第一批国家级非物质文化遗产。在现今向西方学习的思想影响下,我们祖先留给我们的文化艺术逐渐被淡忘,有的甚至出现了无人问津的状况。所以在课前我让学生查找搜集资料,深入了解秧歌的文化,增强学生的民族自豪感并唤醒孩子们喜欢、继承民族艺术的愿望,并为本课学习提供充足的文化信息。学生收集整理资料的过程也正是他们自学的过程,通过此活动提升学生的学习能力增强学生的学习自信心。

二、学习方式多元化

课前收集整理资料的自主学习、在课堂上学生实验探索、创作后展示作品阐述自己的所获,集体对作品进行评价,这些探究学习的过程有助于学生创作时的人性化理念的激发,更加以人为本。

三、创设情境,深入感受为创作开辟天地。

看秧歌、扭秧歌、分析秧歌服装和动态,使学生充分认识秧歌的文化特征,认识秧歌是从生活中来但又高于生活,为人们的精神生活服务的。扭秧歌时运用审美通感,感受艺术的真谛。在创作时表达自己对扭秧歌的所感所想。

本课学习教师引导学生分别采用自主学习、探究式学习等方法,引导学生在生活中自主探索解决问题的方法,为更深入的学习打下良好的思想基础。