5.《 草船借箭》课件(44张)

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

草船借箭

“草船”即绑满草把子的船。“借”本义是借用,这里是“取”的意思。本文根据小说《三国演义》第四十六回相关内容改写,以“借箭”为明线,以“斗智”为暗线,描写了诸葛亮同周瑜斗智斗勇,用妙计向曹操“借箭”,挫败了周瑜的阴谋的过程。

小学语文人教版五年级下册第二单元第5课教学课件

1.认识“瑜”“忌”等9个生字,会写“妒”“忌”等11个字,会写“妒忌”“委托”等12个词语。

2.默读课文,能按照起因、经过、结果的顺序说出故事的主要内容。

(重点)

3.能通过关键语句初步了解故事中人物的特点。(重点)

4.能大致读懂“阅读链接”中的原著片段,并能找到课文中对应的段落。(难点)

学习目标

目录

BACKGROUND

INFORMATION

第一部分|背景资料

WORDS

AND

PHRASES

第二部分|字词百花

TEXT

SCENERY

第三部分|课文风景

EXERCISE

NAVIGATION

第四部分|习题导航

EXTRACURRICULAR

RELATED

第五部分|课外相关

BACKGROUND

INFORMATION

第一部分|背景资料

李氏

春秋

作家简介

资

料

罗贯中(约1330-约1400):元末明初文学家。名本,号湖海散人,山西太原人。有长篇小说《三国演义》等传世。

资料链接

资

料

《三国演义》:我国古典长篇历史小说。小说根据陈寿《三国志》和裴松之注,以及后世有关三国的传说和文学作品等再创作而成。现今通行本共一百二十回,故事起于刘关、张桃园结义,终于王濬平吴。描写了东汉末年和整个三国时期的政治、军事斗争和社会生活,塑造了关羽、张飞、刘备、诸葛亮、曹操等一系列各具特点的人物形象。

资料链接

资

料

诸葛亮(181-234):字孔明,琅邪阳都(今山东沂南)人。三国蜀汉政治家、军事家。东汉末,隐居邓县隆中(今湖北襄阳),留心世事,称为“卧龙”。建安十二年(207),刘备三顾茅庐,他向刘备提出占据荆(约今湖南、湖北等地)益(约今四川、重庆等地)两州,谋取西南各族统治者的支持,联合孙权,对抗曹操,逐步统一全国的建议,即所谓“隆中对”。从此成为刘备的主要谋士。

WORDS

AND

PHRASES

第二部分|字词百花

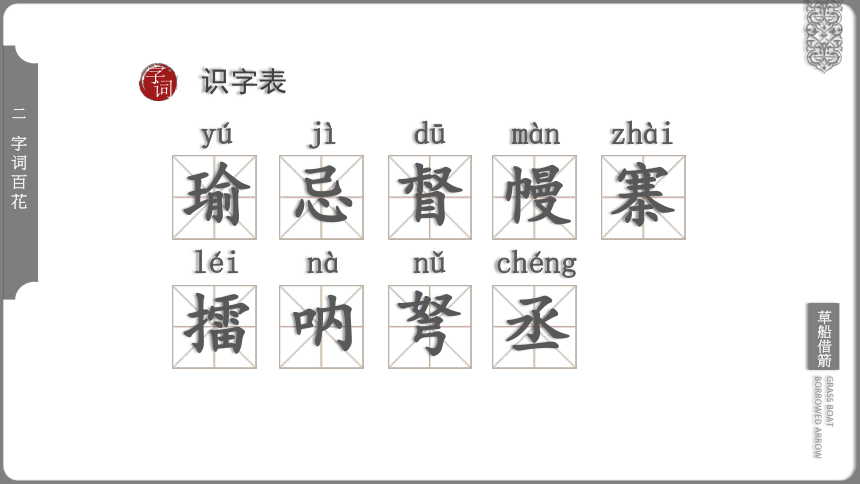

识字表

字

词

瑜

yú

忌

jì

督

dū

幔

màn

寨

zhài

擂

léi

呐

nà

弩

nǔ

丞

chéng

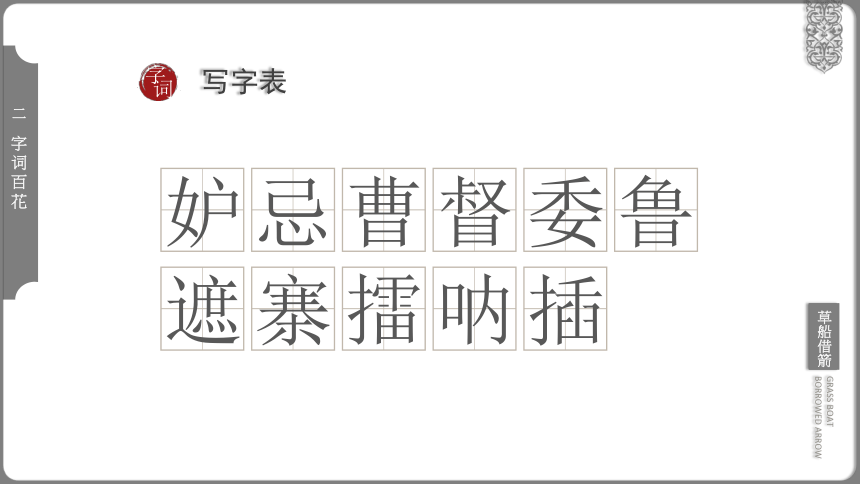

写字表

字

词

妒

忌

曹

督

委

鲁

遮

寨

擂

呐

插

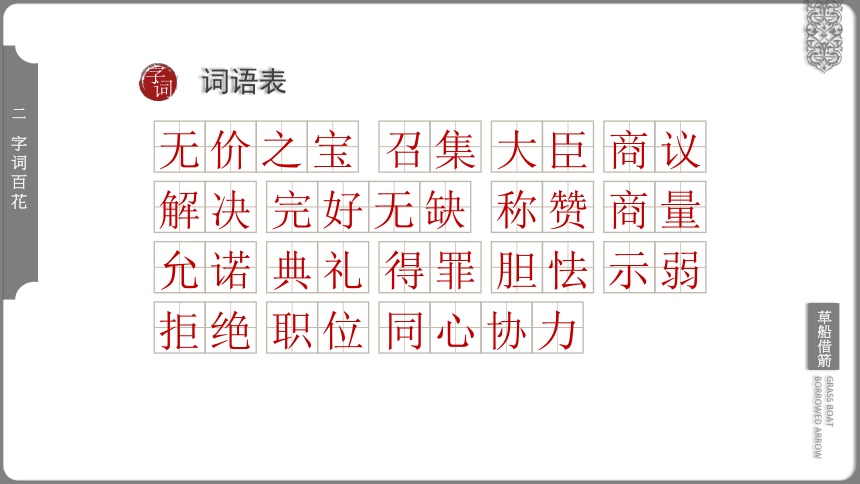

词语表

字

词

无

价

之

宝

召

集

大

臣

商

议

解

决

完

好

无

缺

称

赞

商

量

允

诺

典

礼

得

罪

胆

怯

示

弱

拒

绝

职

位

同

心

协

力

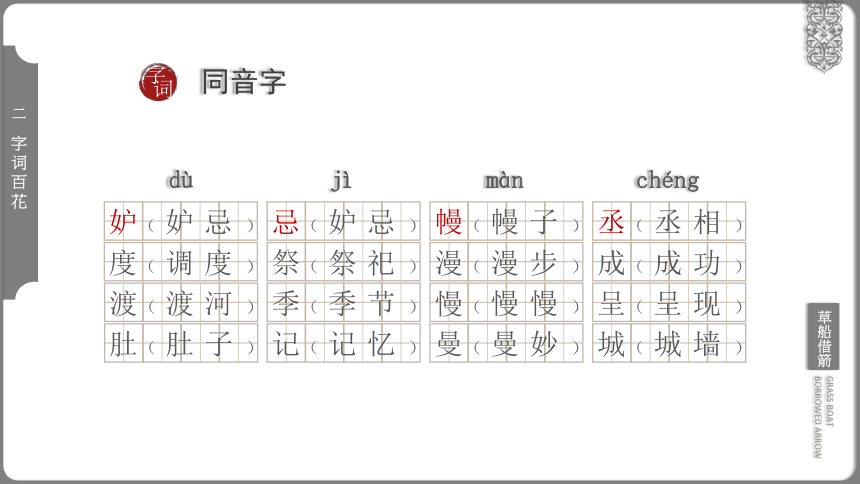

同音字

字

词

dù

妒

(

)

忌

妒

度

(

)

度

调

忌

(

)

忌

妒

祭

(

)

祀

祭

季

(

)

节

季

记

(

)

忆

记

幔

(

)

子

幔

漫

(

)

步

漫

慢

(

)

慢

慢

曼

(

)

妙

曼

丞

(

)

相

丞

成

(

)

功

成

呈

(

)

现

呈

jì

màn

chéng

城

(

)

墙

城

渡

(

)

河

渡

肚

(

)

子

肚

调

diào:调试

强调

tiáo:调节

协调

巧记:老师一再强调(

diào

),合唱时各声部一定要协调(

tiáo

)好。

多音字

字

词

①自愿,乐意。

例:心甘情愿。

甘

②甜,甜美(跟“苦”

相对)。

例:甘甜、甘泉。

多义字

字

词

词语释义

字

词

对才能、名誉、地位或境遇等胜过自己的人心怀怨恨。

例:妒忌是心胸狭隘的表现。

妒

忌

(dù

jì)

拒绝,推辞。

例:这个任务事关重大,希望大家不要推却。

推

却

(tuī

què)

接受军令后写的保证书,表示如不能完成任务,愿依军法爱罚。例:诸葛亮心甘情愿地接受了军令状。

军

令

状

(jūn

lìng

zhuàng)

耽搁,拖延。

例:因为下雨,运动会迟延三天。

迟

延

(chí

yán)

自然有巧妙的用处。

例:这支铅笔我自有妙用。

自

有

妙

用

(zì

yǒu

miào

yòng)

背着组织或有关的人,自己(做不合乎规章制度的事)。本课指鲁肃瞒着周瑜,自己拨了船给诸葛亮。

例:无论什么时候,我们都不能私自下水游泳。

私

自

(sī

zì)

管理并安排(工作、人力、车辆等)。

例:我们要充分地调度资源,使其发挥最大作用。

调

度

(diào

dù)

虚和实,泛指实际情况或内部情况。本课指曹操因江上雾大,不了解对方的情况。

例:摸不清对方的虚实,我军不能轻举妄动。

虚

实

(xū

shí)

指古代军队中负责射箭的兵士。

弓

弩

手

(gōng

nǔ

shǒu)

近义词

字

词

商议

商量

同

词

例

都有“协商”的意思

。

包括交换意见、讨论、研究等,用于重大的或一般的事情,适用场合较多。

周瑜请诸葛亮商议军事。

异

着重于交换意见,用于一般的或重大的事情,可以重叠说“商量商量”,常用于口语。

我和哥哥一起商量着明天去哪儿玩。

辨析

妒

—

忌

嫉

妒

商

—

议

商

量

推

—

却

推

辞

神

机

妙

—

算

料

事

如

神

招

—

待

接

待

吩

—

咐

嘱

咐

迟

—

延

拖

延

疑

—

惑

困

惑

反义词

字

词

推

—

却

接

受

迟

—

延

提

前

齐

—

全

短

缺

神

机

妙

—

算

束

手

无

策

疑

—

惑

明

白

呐

—

喊

沉

默

词语搭配

字

词

(摆)酒席

(擂)战鼓

(造)大船

(立)军令状

①

有所隐蔽,不让人知道的(跟“公开”相对)。

例:诸葛亮秘密地把鲁肃请到船上。

秘密

②

秘密的事情。

例:共产党员应该保守党的秘密。

多义词

字

词

TEXT

SCENERY

第三部分|课文风景

周瑜对诸葛亮心怀妒忌。

有一天,周瑜请诸葛亮商议军事,说:“我们就要跟曹军交战了。水上交战,用什么兵器最好?”诸葛亮说:“用弓箭最好。”周瑜说:“对,先生跟我想的一样。现在军中缺箭,想请先生负责赶造十万支。这是公事,希望先生不要推却。”诸葛亮说:“都督委托,当然照办。不知道这十万支箭什么时候用?”周瑜问:“十天造得好吗?”诸葛亮说:“既然就要交战,十天造好,必然误了大事。”周瑜问:“先生预计几天可以造好?”诸葛亮说:“只要三天。”周瑜说:“军情紧急,可不能开玩笑。”诸葛亮说:“怎么敢跟都督开玩笑?我愿意立下军令状,三天造不好,甘受重罚。”周瑜很高兴,叫诸葛亮当面立下军令状,又摆了酒席招待他。诸葛亮说:“今天来不及了。从明天算起,到第三天,请派五百个军士到江边

1

2

5

草船借箭

交代周瑜妒忌诸葛亮,为下文埋下伏笔。

这里周瑜强调是“公事”,目的是逼迫诸葛亮承担造箭任务,好钻入他设计的圈套中,周瑜的险恶用心可见一斑。

周瑜摆出都督的架子,语气骄横,咄咄逼人,一步一步给诸葛亮设圈套。由周瑜不动声色的话中可见他嫉贤妒能,想要陷害诸葛亮的险恶用心。诸葛亮却胸有成竹,从容应对,表示愿意立下军令状。这正合周瑜之意,他满以为诸葛亮已经进入他的圈套,因此摆了酒席招待他”。

来搬箭。”诸葛亮喝了几杯酒就走了。

鲁肃对周瑜说:“十万支箭,三天怎么造得成呢?诸葛亮说的是假话吧?”周瑜说:“是他自己说的,我可没逼他。我得吩咐军匠们,叫他们故意迟延,造箭用的材料不给他准备齐全。到时候造不成,定他的罪,他就没话可说了。你去探听探听,看他怎么打算,回来报告我。”

鲁肃见了诸葛亮。诸葛亮说:“三天之内要造十万支箭,得请你帮帮我的忙。”鲁肃说:“都是你自找的,我怎么帮得了你的忙?”诸葛亮说:“你借给我二十条

4

3

段解

周瑜假借“公事”逼迫诸葛亮承担造箭任务,诸葛亮胸有成竹,一口应承下来,立下军令状,接受造箭任务。

第一部分

(第1、2自然段)周瑜妒忌诸葛亮的才干,故意要他十天内造出十万支箭,想借这个不可能完成的任务给诸葛亮定罪,但诸葛亮立下军令状,承诺三天内造好十万支箭,这是草船借箭的起因。

段解

写周瑜故意让人拖延,陷害诸葛亮。

三天造十万支箭已经是大难题,还要故意迟延,不给全材料,周瑜嫉贤妒能,想陷害诸葛亮的险恶用心,已暴露无遗。

船,每条船上要三十多名军士。船用青布幔子遮起来,还要一千多个草把子,排在船的两边。我自有妙用。第三天管保有十万支箭。不过不能让都督知道。他要是知道了,我的计划就完了。”

鲁肃答应了。他不知道诸葛亮借船有什么用,回来报告周瑜,果然不提借船的事,只说诸葛亮不用竹子、翎毛、胶漆这些材料。周瑜疑惑起来,说:“到了第三天,看他怎么办!”

鲁肃私自拨了二十条快船,每条船上配三十多名军士,照诸葛亮说的,布置好青布幔子和草把子,等诸葛亮调度。第一天,不见诸葛亮有什么动静;第二天,仍

5

6

段解

诸葛亮请鲁肃帮忙,并让他保守秘密。

段解

肃向周瑜汇报情况,但没提诸葛亮借船的事。

第二部分

(第3-5自然段)写诸葛亮请鲁肃帮忙准备船只、军士、草把子等,并叮嘱鲁肃不要告诉周瑜,这是草船借箭前的准备。

借箭准备:船和军士是诸葛亮借箭的基本条件,将船用青布幔子遮起来,是伪装,船两边排草把子,是为了受箭。诸葛亮知道鲁肃忠厚守信,又顾全大局,可以信赖,所以向他借船。诸葛亮还知道周瑜聪明过人,所以不让鲁肃和周瑜提借船之事。从这里我们可以看出诸葛亮心明眼亮,早已识破周瑜的险恶用心。

鲁肃果然没有把诸葛亮借船这件事告诉周瑜,说明了鲁肃为人忠厚老实、信守承诺。

然不见诸葛亮有什么动静;直到第三天四更时候,诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。鲁肃问他:“你叫我来做什么?”诸葛亮说:“请你一起去取箭。”鲁肃问:“哪里去取?”诸葛亮说:“不用问,去了就知道。”诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来,朝北岸开去。

这时候大雾漫天,江上的人连面对面都看不清。五更时分,船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西,船尾朝东,一字摆开,又叫船上的军士一边擂鼓,一边呐喊。鲁肃吃惊地说:“如果曹兵出来,怎么办?”诸葛亮笑着说:“雾这么大,曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐,雾散了就回去。”

曹操得知江上的动静后,就下令说:“江上雾很大,敌人忽然来攻,必有埋伏,我们看不清虚实,不要轻易出动。拨水军弓弩手朝他们射箭便是。”然后,他又派

7

段解

诸葛亮请鲁肃帮忙,并让他保守秘密。

段解

肃向周瑜汇报情况,但没提诸葛亮借船的事。

8

选择这样的天气,说明诸葛亮精通天文、气象,预测准确他料定曹操不敢轻易出动,只会让弓弩手射箭。船只已经“用绳索连接起来”,然后又“一字摆开”,既便于统一行动,避免走散,又不留空当,使受箭面积最大。

军士“擂鼓”“呐喊”,既是为了虚张声势,制造进攻的假象,吸引曹操军队的注意力,引曹军出来射箭,又是为了让曹军明确射箭的目标、方向。诸葛亮考虑周全,安巧妙,抓住曹操谨慎、多疑的性格特点,利用大雾的天气,前去“借”箭。

诸葛亮的笑,表现了他的自信、胸有成竹和神机妙算。

人去旱寨调来六千名弓弩手,到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭,箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船掉过来,船头朝东,船尾朝西,仍旧擂鼓呐喊,逼近曹军水寨受箭。

到雾散时,诸葛亮下令返回。船两边的草把子上都插满了箭。诸葛亮吩咐军士们齐声高喊“谢谢曹丞相的箭”。曹操知道上了当,可是诸葛亮那边船轻水急,已经驶出二十多里,要追也来不及了。

二十条船靠岸的时候,周瑜派来搬箭的五百个军士已经等在江边了。每条船有

9

段解

诸葛亮请鲁肃帮忙,并让他保守秘密。

10

段解

诸葛亮借箭成功。

第三部分

(第6-9自然段)写草船借箭的经过:第三天凌晨,诸葛亮把鲁肃请到船上,在大雾漫天时把二十条布满草把子的船开向曹军水寨,让军士擂鼓呐喊。由于大雾天气,曹操看不清虚实,不敢轻易出兵,只好让弓弩手朝江中放箭,很快二十条船的草把子上就插满了箭。

“把船掉过来,船头朝东,船尾朝西”,这样既能两面受箭,又可保持船体平衡。诸葛亮过人的智慧可见一斑。诸葛亮谋划之周密,安排之巧妙,不仅显示出他丰富的天文知识,也体现了他高超的军事指挥才能。

“船轻水急”再一次表现了诸葛亮丰富的天文、地理知识以及他的神机妙算。

五六千支箭,二十条船总共有十万多支。鲁肃见了周瑜,告诉他借箭的经过。周瑜大吃一惊,长叹道:“诸葛亮神机妙算,我真比不上他!”

第四部分

(第10自然段)诸葛亮如期交箭,周瑜自叹不如,这是事情的结果。

草船借箭的前前后后,的确说明了诸葛亮的神机妙算。这句话也照应了课文的开头。

结构图示

课

文

心怀妒忌

设计陷害

起因

《草船借箭》

准备

经过

结果

识鲁肃

晓天象

知曹操

识地理

叹服

“我真比不上他”

借船帮忙

以雾为障

逼寨受箭

船轻水急

神机妙算

才智过人

本文写周瑜妒忌诸葛亮,要诸葛亮在短时间内造好十万支箭,欲借此陷害他,而诸葛亮巧施妙计向曹操“借”箭,让周瑜的暗算落了空,表现了诸葛亮的有胆有识、足智多谋。

感悟:诸葛亮抓住曹操生性多疑、小心谨慎的特点,不费吹灰之力,“借”到了十万多支箭。诸葛亮丰富的天文知识、高超的军事指挥才能、知已知彼的作战谋略让我佩服不已。

主题思想

课

文

周瑜到底在哪些地方不如诸葛亮呢?

探究:周瑜的智谋不如诸葛亮,因为周瑜想到的是“造”箭,而诸葛亮想到的是“借”箭。周瑜的胸襟不如诸葛亮,周瑜心胸狭窄、嫉贤妒能,而诸葛亮宽厚待人,善于把握全局。诸葛亮考虑问题、观察事物、掌握天文及地理知识的能力都要胜过周瑜。

疑难探究

课

文

用语言描写塑造人物。

语言描写是塑造人物形象的重要手段。本文通过语言描写成功地塑造了人物形象,表现了人物的特点,反映了人物的心理、性格。文中周瑜欲陷害诸葛亮,假意请其商议军事,双方由此展开了一番正面交锋,我们可以通过二者的对话揣摩他们的内心。以周瑜为例,第2、3自然段的语言描写中,他先是故意试探,明知故问;而后顺水推舟,要求诸葛亮不能推却公事,将人逼入圈套;接下来又以十天为限,步步紧逼;计谋得逞后吩咐军匠故意迟延,让诸葛亮的任务更加难以完成。这些语言描写将周瑜面善心毒、阴险虚伪的性格特点表现得淋漓尽致。我们在写作时也要学会巧妙地使用语言描写来揭示人物的内心,从而更好地凸显人物形象。

写作特点

课

文

EXERCISE

NAVIGATION

第四部分|习题导航

写人记事的文章一般包括时间、地点、人物、起因、经过、结果等六要素,有些文章可能只体现其中的几个要素。只要找出这些要素,再串联起来,就能概括出文章的主要内容了。

例如,《草船借箭》这篇文章的要素是这样的:

人物:诸葛亮、周瑜等。

起因:周瑜妒忌诸葛亮,与诸葛亮约定三天内造好十万支箭,以此陷害他。

经过:诸葛亮用妙计向曹操“借”箭。

结果:诸葛亮如期如数交箭,挫败了周瑜的阴谋,周瑜自叹不如。

默读课文,按照起因、经过、结果的顺序,说一说故事的主要内容。

习题导航

课

文

把这些要素串联起来就能概括出文章的主要内容:周瑜妒忌诸葛亮,与诸葛亮约定三天内造好十万支箭,以此陷害他。诸葛亮用妙计向曹操“借”箭,挫败了周瑜的阴谋,周瑜自叹不如。

答案:诸葛亮主动立下军令状,是因为他胸有成竹,已经想好了对策。诸葛亮立下军令状后,周瑜很高兴。一是因为周瑜心怀妒忌,他认为三天造十万支箭绝不可能,诸葛亮完不成任务,必定受到重罚,正好可以借此机会陷害诸葛亮。二是因为当时两军共同对付曹军,如果真能造出十万支箭,确实是件好事。

第3自然段,“周瑜说:‘是他自己说的,我可没逼他。我得吩咐军匠们,叫他们故意迟延,造箭用的材料不给他准备齐全。到时候造不成,定他的罪……回来报告

读下面的语句,回答括号里的问题。课文中还有一些体现人物特点的语句,画出来和同学交流。

习题导航

课

文

诸葛亮说:“怎么敢跟都督开玩笑?我愿意立下军令状,三天造不好,甘受重罚。”周瑜很高兴,叫诸葛亮当面立下军令状,又摆了酒席招待他。(三天造十万支箭这么难,诸葛亮为什么主动立下军令状?他立下军令状后,周瑜为什么很高兴?)

我。’”周瑜妒才忌能,想陷害诸葛亮的险恶用心,到这里已暴露无遗。第4自然段,写诸葛亮跟鲁肃的对话,说要向鲁肃借“二十条船”,“每条船上要三十多名军士。船用青布幔子遮起来,还要一千多个草把子,排在船的两边”,并嘱咐鲁肃“不能让都督知道。他要是知道了,我的计划就完了”。由此可见,诸葛亮心明眼亮,早已识破周瑜的险恶用心,说明他办事机智、谨慎,不留破绽。

第6、7自然段写诸葛亮和鲁肃的对话,使诸葛亮的形象更趋完善。“你叫我来做什么?”“请你一起去取箭。”“哪里去取?”“不用问,去了就知道。”这些对话恰好显示了诸葛亮的神机妙算,就连鲁肃也难以想象。“鲁肃吃惊地说:‘如果曹兵出来,怎么办?’诸葛亮笑着说:‘雾这么大,曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐,雾散了就回去。’”这些语句体现了诸葛亮的谈笑风生、镇定自若。他充分分析和运用当时的自然条件,巧制曹兵,圆满完成了任务,可谓料事如神,胆略过人。第10自然段中,连十分妒忌诸葛亮的周瑜也不得不感叹:“诸葛亮神机妙算,我真比不上他!”作者通过周瑜叹服的话语来衬托诸葛亮的才干,使诸葛亮的形象更加鲜明、突出。

答案示例:读课文前,我知道刘备三顾茅庐的故事,知道诸葛亮是个很有才干的人。读了课文之后,我知道了诸葛亮是个通晓天文、地理,运筹帷幄的人,鲁肃是个忠厚老实的人,周瑜是个嫉贤妒能、用心险恶的人。我还想读读《三国演义》中的《空城计》《七擒孟获》等故事。

读课文前,你对课文中的人物有什么了解?读课文后,你对哪些人物有了进一步的了解?你还想了解《三国演义》中的哪些故事?

习题导航

课

文

读下面的“阅读链接”,找出课文中对应的段落。

习题导航

课

文

却说曹寨中,听得擂鼓呐喊,毛玠、于禁二人慌忙飞报曹操。操传令曰:“重雾迷江,彼军忽至,必有埋伏,切不可轻动。可拨水军弓弩手乱箭射之。”又差人往旱寨内唤张辽、徐晃各带弓弩军三千,火速到江边助射。比及号令到来,毛玠、于禁怕南军抢入水寨,已差弓弩手在寨前放箭;少顷,旱寨内弓弩手亦到,约一万余人,尽皆向江中放箭:箭如雨发。孔明教把船吊回,头东尾西,逼近水寨受箭,一面擂鼓呐喊。待至日高雾散,孔明令收船急回。二十只船两边束草上,排满箭枝。孔明令各船上军士齐声叫曰:“谢丞相箭!”比及曹军寨内报知曹操时,这里船轻水急,已放回二十余里,追之不及。曹操懊悔不已。

——选自元末明初罗贯中的《三国演义》第四十六回

答案:这段话对应课文第8、9自然段。

EXTRACURRICULAR

RELATED

第五部分|课外相关

知识积累

课

外

《三国演义》中的故事

>

孟

获

擒

七

救

主

骑

单

妙

计

囊

锦

赤

壁

烧

火

疗

毒

骨

刮

三

结

园

桃

义

止

渴

梅

望

连

营

烧

火

论

英

酒

煮

雄

知识积累

课

外

关于诸葛亮的歇后语

>

诸葛亮哭周瑜

——

假戏真做

诸葛亮挥泪斩马谡

——

顾全大局

诸葛亮草船借箭

——

有借无还

诸葛亮焚香弹琴

——

故弄玄虚

诸葛亮当伙夫

——

能者多劳

知识积累

课

外

有关三国历史的古诗

>

赤

壁

[唐]杜牧

折戟沉沙铁未销,

自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。

观三国烽烟,识梁山好汉,叹取经艰难,惜红楼梦断

“草船”即绑满草把子的船。“借”本义是借用,这里是“取”的意思。本文根据小说《三国演义》第四十六回相关内容改写,以“借箭”为明线,以“斗智”为暗线,描写了诸葛亮同周瑜斗智斗勇,用妙计向曹操“借箭”,挫败了周瑜的阴谋的过程。

小学语文人教版五年级下册第二单元第5课教学课件

草船借箭

“草船”即绑满草把子的船。“借”本义是借用,这里是“取”的意思。本文根据小说《三国演义》第四十六回相关内容改写,以“借箭”为明线,以“斗智”为暗线,描写了诸葛亮同周瑜斗智斗勇,用妙计向曹操“借箭”,挫败了周瑜的阴谋的过程。

小学语文人教版五年级下册第二单元第5课教学课件

1.认识“瑜”“忌”等9个生字,会写“妒”“忌”等11个字,会写“妒忌”“委托”等12个词语。

2.默读课文,能按照起因、经过、结果的顺序说出故事的主要内容。

(重点)

3.能通过关键语句初步了解故事中人物的特点。(重点)

4.能大致读懂“阅读链接”中的原著片段,并能找到课文中对应的段落。(难点)

学习目标

目录

BACKGROUND

INFORMATION

第一部分|背景资料

WORDS

AND

PHRASES

第二部分|字词百花

TEXT

SCENERY

第三部分|课文风景

EXERCISE

NAVIGATION

第四部分|习题导航

EXTRACURRICULAR

RELATED

第五部分|课外相关

BACKGROUND

INFORMATION

第一部分|背景资料

李氏

春秋

作家简介

资

料

罗贯中(约1330-约1400):元末明初文学家。名本,号湖海散人,山西太原人。有长篇小说《三国演义》等传世。

资料链接

资

料

《三国演义》:我国古典长篇历史小说。小说根据陈寿《三国志》和裴松之注,以及后世有关三国的传说和文学作品等再创作而成。现今通行本共一百二十回,故事起于刘关、张桃园结义,终于王濬平吴。描写了东汉末年和整个三国时期的政治、军事斗争和社会生活,塑造了关羽、张飞、刘备、诸葛亮、曹操等一系列各具特点的人物形象。

资料链接

资

料

诸葛亮(181-234):字孔明,琅邪阳都(今山东沂南)人。三国蜀汉政治家、军事家。东汉末,隐居邓县隆中(今湖北襄阳),留心世事,称为“卧龙”。建安十二年(207),刘备三顾茅庐,他向刘备提出占据荆(约今湖南、湖北等地)益(约今四川、重庆等地)两州,谋取西南各族统治者的支持,联合孙权,对抗曹操,逐步统一全国的建议,即所谓“隆中对”。从此成为刘备的主要谋士。

WORDS

AND

PHRASES

第二部分|字词百花

识字表

字

词

瑜

yú

忌

jì

督

dū

幔

màn

寨

zhài

擂

léi

呐

nà

弩

nǔ

丞

chéng

写字表

字

词

妒

忌

曹

督

委

鲁

遮

寨

擂

呐

插

词语表

字

词

无

价

之

宝

召

集

大

臣

商

议

解

决

完

好

无

缺

称

赞

商

量

允

诺

典

礼

得

罪

胆

怯

示

弱

拒

绝

职

位

同

心

协

力

同音字

字

词

dù

妒

(

)

忌

妒

度

(

)

度

调

忌

(

)

忌

妒

祭

(

)

祀

祭

季

(

)

节

季

记

(

)

忆

记

幔

(

)

子

幔

漫

(

)

步

漫

慢

(

)

慢

慢

曼

(

)

妙

曼

丞

(

)

相

丞

成

(

)

功

成

呈

(

)

现

呈

jì

màn

chéng

城

(

)

墙

城

渡

(

)

河

渡

肚

(

)

子

肚

调

diào:调试

强调

tiáo:调节

协调

巧记:老师一再强调(

diào

),合唱时各声部一定要协调(

tiáo

)好。

多音字

字

词

①自愿,乐意。

例:心甘情愿。

甘

②甜,甜美(跟“苦”

相对)。

例:甘甜、甘泉。

多义字

字

词

词语释义

字

词

对才能、名誉、地位或境遇等胜过自己的人心怀怨恨。

例:妒忌是心胸狭隘的表现。

妒

忌

(dù

jì)

拒绝,推辞。

例:这个任务事关重大,希望大家不要推却。

推

却

(tuī

què)

接受军令后写的保证书,表示如不能完成任务,愿依军法爱罚。例:诸葛亮心甘情愿地接受了军令状。

军

令

状

(jūn

lìng

zhuàng)

耽搁,拖延。

例:因为下雨,运动会迟延三天。

迟

延

(chí

yán)

自然有巧妙的用处。

例:这支铅笔我自有妙用。

自

有

妙

用

(zì

yǒu

miào

yòng)

背着组织或有关的人,自己(做不合乎规章制度的事)。本课指鲁肃瞒着周瑜,自己拨了船给诸葛亮。

例:无论什么时候,我们都不能私自下水游泳。

私

自

(sī

zì)

管理并安排(工作、人力、车辆等)。

例:我们要充分地调度资源,使其发挥最大作用。

调

度

(diào

dù)

虚和实,泛指实际情况或内部情况。本课指曹操因江上雾大,不了解对方的情况。

例:摸不清对方的虚实,我军不能轻举妄动。

虚

实

(xū

shí)

指古代军队中负责射箭的兵士。

弓

弩

手

(gōng

nǔ

shǒu)

近义词

字

词

商议

商量

同

词

例

都有“协商”的意思

。

包括交换意见、讨论、研究等,用于重大的或一般的事情,适用场合较多。

周瑜请诸葛亮商议军事。

异

着重于交换意见,用于一般的或重大的事情,可以重叠说“商量商量”,常用于口语。

我和哥哥一起商量着明天去哪儿玩。

辨析

妒

—

忌

嫉

妒

商

—

议

商

量

推

—

却

推

辞

神

机

妙

—

算

料

事

如

神

招

—

待

接

待

吩

—

咐

嘱

咐

迟

—

延

拖

延

疑

—

惑

困

惑

反义词

字

词

推

—

却

接

受

迟

—

延

提

前

齐

—

全

短

缺

神

机

妙

—

算

束

手

无

策

疑

—

惑

明

白

呐

—

喊

沉

默

词语搭配

字

词

(摆)酒席

(擂)战鼓

(造)大船

(立)军令状

①

有所隐蔽,不让人知道的(跟“公开”相对)。

例:诸葛亮秘密地把鲁肃请到船上。

秘密

②

秘密的事情。

例:共产党员应该保守党的秘密。

多义词

字

词

TEXT

SCENERY

第三部分|课文风景

周瑜对诸葛亮心怀妒忌。

有一天,周瑜请诸葛亮商议军事,说:“我们就要跟曹军交战了。水上交战,用什么兵器最好?”诸葛亮说:“用弓箭最好。”周瑜说:“对,先生跟我想的一样。现在军中缺箭,想请先生负责赶造十万支。这是公事,希望先生不要推却。”诸葛亮说:“都督委托,当然照办。不知道这十万支箭什么时候用?”周瑜问:“十天造得好吗?”诸葛亮说:“既然就要交战,十天造好,必然误了大事。”周瑜问:“先生预计几天可以造好?”诸葛亮说:“只要三天。”周瑜说:“军情紧急,可不能开玩笑。”诸葛亮说:“怎么敢跟都督开玩笑?我愿意立下军令状,三天造不好,甘受重罚。”周瑜很高兴,叫诸葛亮当面立下军令状,又摆了酒席招待他。诸葛亮说:“今天来不及了。从明天算起,到第三天,请派五百个军士到江边

1

2

5

草船借箭

交代周瑜妒忌诸葛亮,为下文埋下伏笔。

这里周瑜强调是“公事”,目的是逼迫诸葛亮承担造箭任务,好钻入他设计的圈套中,周瑜的险恶用心可见一斑。

周瑜摆出都督的架子,语气骄横,咄咄逼人,一步一步给诸葛亮设圈套。由周瑜不动声色的话中可见他嫉贤妒能,想要陷害诸葛亮的险恶用心。诸葛亮却胸有成竹,从容应对,表示愿意立下军令状。这正合周瑜之意,他满以为诸葛亮已经进入他的圈套,因此摆了酒席招待他”。

来搬箭。”诸葛亮喝了几杯酒就走了。

鲁肃对周瑜说:“十万支箭,三天怎么造得成呢?诸葛亮说的是假话吧?”周瑜说:“是他自己说的,我可没逼他。我得吩咐军匠们,叫他们故意迟延,造箭用的材料不给他准备齐全。到时候造不成,定他的罪,他就没话可说了。你去探听探听,看他怎么打算,回来报告我。”

鲁肃见了诸葛亮。诸葛亮说:“三天之内要造十万支箭,得请你帮帮我的忙。”鲁肃说:“都是你自找的,我怎么帮得了你的忙?”诸葛亮说:“你借给我二十条

4

3

段解

周瑜假借“公事”逼迫诸葛亮承担造箭任务,诸葛亮胸有成竹,一口应承下来,立下军令状,接受造箭任务。

第一部分

(第1、2自然段)周瑜妒忌诸葛亮的才干,故意要他十天内造出十万支箭,想借这个不可能完成的任务给诸葛亮定罪,但诸葛亮立下军令状,承诺三天内造好十万支箭,这是草船借箭的起因。

段解

写周瑜故意让人拖延,陷害诸葛亮。

三天造十万支箭已经是大难题,还要故意迟延,不给全材料,周瑜嫉贤妒能,想陷害诸葛亮的险恶用心,已暴露无遗。

船,每条船上要三十多名军士。船用青布幔子遮起来,还要一千多个草把子,排在船的两边。我自有妙用。第三天管保有十万支箭。不过不能让都督知道。他要是知道了,我的计划就完了。”

鲁肃答应了。他不知道诸葛亮借船有什么用,回来报告周瑜,果然不提借船的事,只说诸葛亮不用竹子、翎毛、胶漆这些材料。周瑜疑惑起来,说:“到了第三天,看他怎么办!”

鲁肃私自拨了二十条快船,每条船上配三十多名军士,照诸葛亮说的,布置好青布幔子和草把子,等诸葛亮调度。第一天,不见诸葛亮有什么动静;第二天,仍

5

6

段解

诸葛亮请鲁肃帮忙,并让他保守秘密。

段解

肃向周瑜汇报情况,但没提诸葛亮借船的事。

第二部分

(第3-5自然段)写诸葛亮请鲁肃帮忙准备船只、军士、草把子等,并叮嘱鲁肃不要告诉周瑜,这是草船借箭前的准备。

借箭准备:船和军士是诸葛亮借箭的基本条件,将船用青布幔子遮起来,是伪装,船两边排草把子,是为了受箭。诸葛亮知道鲁肃忠厚守信,又顾全大局,可以信赖,所以向他借船。诸葛亮还知道周瑜聪明过人,所以不让鲁肃和周瑜提借船之事。从这里我们可以看出诸葛亮心明眼亮,早已识破周瑜的险恶用心。

鲁肃果然没有把诸葛亮借船这件事告诉周瑜,说明了鲁肃为人忠厚老实、信守承诺。

然不见诸葛亮有什么动静;直到第三天四更时候,诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。鲁肃问他:“你叫我来做什么?”诸葛亮说:“请你一起去取箭。”鲁肃问:“哪里去取?”诸葛亮说:“不用问,去了就知道。”诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来,朝北岸开去。

这时候大雾漫天,江上的人连面对面都看不清。五更时分,船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西,船尾朝东,一字摆开,又叫船上的军士一边擂鼓,一边呐喊。鲁肃吃惊地说:“如果曹兵出来,怎么办?”诸葛亮笑着说:“雾这么大,曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐,雾散了就回去。”

曹操得知江上的动静后,就下令说:“江上雾很大,敌人忽然来攻,必有埋伏,我们看不清虚实,不要轻易出动。拨水军弓弩手朝他们射箭便是。”然后,他又派

7

段解

诸葛亮请鲁肃帮忙,并让他保守秘密。

段解

肃向周瑜汇报情况,但没提诸葛亮借船的事。

8

选择这样的天气,说明诸葛亮精通天文、气象,预测准确他料定曹操不敢轻易出动,只会让弓弩手射箭。船只已经“用绳索连接起来”,然后又“一字摆开”,既便于统一行动,避免走散,又不留空当,使受箭面积最大。

军士“擂鼓”“呐喊”,既是为了虚张声势,制造进攻的假象,吸引曹操军队的注意力,引曹军出来射箭,又是为了让曹军明确射箭的目标、方向。诸葛亮考虑周全,安巧妙,抓住曹操谨慎、多疑的性格特点,利用大雾的天气,前去“借”箭。

诸葛亮的笑,表现了他的自信、胸有成竹和神机妙算。

人去旱寨调来六千名弓弩手,到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭,箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船掉过来,船头朝东,船尾朝西,仍旧擂鼓呐喊,逼近曹军水寨受箭。

到雾散时,诸葛亮下令返回。船两边的草把子上都插满了箭。诸葛亮吩咐军士们齐声高喊“谢谢曹丞相的箭”。曹操知道上了当,可是诸葛亮那边船轻水急,已经驶出二十多里,要追也来不及了。

二十条船靠岸的时候,周瑜派来搬箭的五百个军士已经等在江边了。每条船有

9

段解

诸葛亮请鲁肃帮忙,并让他保守秘密。

10

段解

诸葛亮借箭成功。

第三部分

(第6-9自然段)写草船借箭的经过:第三天凌晨,诸葛亮把鲁肃请到船上,在大雾漫天时把二十条布满草把子的船开向曹军水寨,让军士擂鼓呐喊。由于大雾天气,曹操看不清虚实,不敢轻易出兵,只好让弓弩手朝江中放箭,很快二十条船的草把子上就插满了箭。

“把船掉过来,船头朝东,船尾朝西”,这样既能两面受箭,又可保持船体平衡。诸葛亮过人的智慧可见一斑。诸葛亮谋划之周密,安排之巧妙,不仅显示出他丰富的天文知识,也体现了他高超的军事指挥才能。

“船轻水急”再一次表现了诸葛亮丰富的天文、地理知识以及他的神机妙算。

五六千支箭,二十条船总共有十万多支。鲁肃见了周瑜,告诉他借箭的经过。周瑜大吃一惊,长叹道:“诸葛亮神机妙算,我真比不上他!”

第四部分

(第10自然段)诸葛亮如期交箭,周瑜自叹不如,这是事情的结果。

草船借箭的前前后后,的确说明了诸葛亮的神机妙算。这句话也照应了课文的开头。

结构图示

课

文

心怀妒忌

设计陷害

起因

《草船借箭》

准备

经过

结果

识鲁肃

晓天象

知曹操

识地理

叹服

“我真比不上他”

借船帮忙

以雾为障

逼寨受箭

船轻水急

神机妙算

才智过人

本文写周瑜妒忌诸葛亮,要诸葛亮在短时间内造好十万支箭,欲借此陷害他,而诸葛亮巧施妙计向曹操“借”箭,让周瑜的暗算落了空,表现了诸葛亮的有胆有识、足智多谋。

感悟:诸葛亮抓住曹操生性多疑、小心谨慎的特点,不费吹灰之力,“借”到了十万多支箭。诸葛亮丰富的天文知识、高超的军事指挥才能、知已知彼的作战谋略让我佩服不已。

主题思想

课

文

周瑜到底在哪些地方不如诸葛亮呢?

探究:周瑜的智谋不如诸葛亮,因为周瑜想到的是“造”箭,而诸葛亮想到的是“借”箭。周瑜的胸襟不如诸葛亮,周瑜心胸狭窄、嫉贤妒能,而诸葛亮宽厚待人,善于把握全局。诸葛亮考虑问题、观察事物、掌握天文及地理知识的能力都要胜过周瑜。

疑难探究

课

文

用语言描写塑造人物。

语言描写是塑造人物形象的重要手段。本文通过语言描写成功地塑造了人物形象,表现了人物的特点,反映了人物的心理、性格。文中周瑜欲陷害诸葛亮,假意请其商议军事,双方由此展开了一番正面交锋,我们可以通过二者的对话揣摩他们的内心。以周瑜为例,第2、3自然段的语言描写中,他先是故意试探,明知故问;而后顺水推舟,要求诸葛亮不能推却公事,将人逼入圈套;接下来又以十天为限,步步紧逼;计谋得逞后吩咐军匠故意迟延,让诸葛亮的任务更加难以完成。这些语言描写将周瑜面善心毒、阴险虚伪的性格特点表现得淋漓尽致。我们在写作时也要学会巧妙地使用语言描写来揭示人物的内心,从而更好地凸显人物形象。

写作特点

课

文

EXERCISE

NAVIGATION

第四部分|习题导航

写人记事的文章一般包括时间、地点、人物、起因、经过、结果等六要素,有些文章可能只体现其中的几个要素。只要找出这些要素,再串联起来,就能概括出文章的主要内容了。

例如,《草船借箭》这篇文章的要素是这样的:

人物:诸葛亮、周瑜等。

起因:周瑜妒忌诸葛亮,与诸葛亮约定三天内造好十万支箭,以此陷害他。

经过:诸葛亮用妙计向曹操“借”箭。

结果:诸葛亮如期如数交箭,挫败了周瑜的阴谋,周瑜自叹不如。

默读课文,按照起因、经过、结果的顺序,说一说故事的主要内容。

习题导航

课

文

把这些要素串联起来就能概括出文章的主要内容:周瑜妒忌诸葛亮,与诸葛亮约定三天内造好十万支箭,以此陷害他。诸葛亮用妙计向曹操“借”箭,挫败了周瑜的阴谋,周瑜自叹不如。

答案:诸葛亮主动立下军令状,是因为他胸有成竹,已经想好了对策。诸葛亮立下军令状后,周瑜很高兴。一是因为周瑜心怀妒忌,他认为三天造十万支箭绝不可能,诸葛亮完不成任务,必定受到重罚,正好可以借此机会陷害诸葛亮。二是因为当时两军共同对付曹军,如果真能造出十万支箭,确实是件好事。

第3自然段,“周瑜说:‘是他自己说的,我可没逼他。我得吩咐军匠们,叫他们故意迟延,造箭用的材料不给他准备齐全。到时候造不成,定他的罪……回来报告

读下面的语句,回答括号里的问题。课文中还有一些体现人物特点的语句,画出来和同学交流。

习题导航

课

文

诸葛亮说:“怎么敢跟都督开玩笑?我愿意立下军令状,三天造不好,甘受重罚。”周瑜很高兴,叫诸葛亮当面立下军令状,又摆了酒席招待他。(三天造十万支箭这么难,诸葛亮为什么主动立下军令状?他立下军令状后,周瑜为什么很高兴?)

我。’”周瑜妒才忌能,想陷害诸葛亮的险恶用心,到这里已暴露无遗。第4自然段,写诸葛亮跟鲁肃的对话,说要向鲁肃借“二十条船”,“每条船上要三十多名军士。船用青布幔子遮起来,还要一千多个草把子,排在船的两边”,并嘱咐鲁肃“不能让都督知道。他要是知道了,我的计划就完了”。由此可见,诸葛亮心明眼亮,早已识破周瑜的险恶用心,说明他办事机智、谨慎,不留破绽。

第6、7自然段写诸葛亮和鲁肃的对话,使诸葛亮的形象更趋完善。“你叫我来做什么?”“请你一起去取箭。”“哪里去取?”“不用问,去了就知道。”这些对话恰好显示了诸葛亮的神机妙算,就连鲁肃也难以想象。“鲁肃吃惊地说:‘如果曹兵出来,怎么办?’诸葛亮笑着说:‘雾这么大,曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐,雾散了就回去。’”这些语句体现了诸葛亮的谈笑风生、镇定自若。他充分分析和运用当时的自然条件,巧制曹兵,圆满完成了任务,可谓料事如神,胆略过人。第10自然段中,连十分妒忌诸葛亮的周瑜也不得不感叹:“诸葛亮神机妙算,我真比不上他!”作者通过周瑜叹服的话语来衬托诸葛亮的才干,使诸葛亮的形象更加鲜明、突出。

答案示例:读课文前,我知道刘备三顾茅庐的故事,知道诸葛亮是个很有才干的人。读了课文之后,我知道了诸葛亮是个通晓天文、地理,运筹帷幄的人,鲁肃是个忠厚老实的人,周瑜是个嫉贤妒能、用心险恶的人。我还想读读《三国演义》中的《空城计》《七擒孟获》等故事。

读课文前,你对课文中的人物有什么了解?读课文后,你对哪些人物有了进一步的了解?你还想了解《三国演义》中的哪些故事?

习题导航

课

文

读下面的“阅读链接”,找出课文中对应的段落。

习题导航

课

文

却说曹寨中,听得擂鼓呐喊,毛玠、于禁二人慌忙飞报曹操。操传令曰:“重雾迷江,彼军忽至,必有埋伏,切不可轻动。可拨水军弓弩手乱箭射之。”又差人往旱寨内唤张辽、徐晃各带弓弩军三千,火速到江边助射。比及号令到来,毛玠、于禁怕南军抢入水寨,已差弓弩手在寨前放箭;少顷,旱寨内弓弩手亦到,约一万余人,尽皆向江中放箭:箭如雨发。孔明教把船吊回,头东尾西,逼近水寨受箭,一面擂鼓呐喊。待至日高雾散,孔明令收船急回。二十只船两边束草上,排满箭枝。孔明令各船上军士齐声叫曰:“谢丞相箭!”比及曹军寨内报知曹操时,这里船轻水急,已放回二十余里,追之不及。曹操懊悔不已。

——选自元末明初罗贯中的《三国演义》第四十六回

答案:这段话对应课文第8、9自然段。

EXTRACURRICULAR

RELATED

第五部分|课外相关

知识积累

课

外

《三国演义》中的故事

>

孟

获

擒

七

救

主

骑

单

妙

计

囊

锦

赤

壁

烧

火

疗

毒

骨

刮

三

结

园

桃

义

止

渴

梅

望

连

营

烧

火

论

英

酒

煮

雄

知识积累

课

外

关于诸葛亮的歇后语

>

诸葛亮哭周瑜

——

假戏真做

诸葛亮挥泪斩马谡

——

顾全大局

诸葛亮草船借箭

——

有借无还

诸葛亮焚香弹琴

——

故弄玄虚

诸葛亮当伙夫

——

能者多劳

知识积累

课

外

有关三国历史的古诗

>

赤

壁

[唐]杜牧

折戟沉沙铁未销,

自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。

观三国烽烟,识梁山好汉,叹取经艰难,惜红楼梦断

“草船”即绑满草把子的船。“借”本义是借用,这里是“取”的意思。本文根据小说《三国演义》第四十六回相关内容改写,以“借箭”为明线,以“斗智”为暗线,描写了诸葛亮同周瑜斗智斗勇,用妙计向曹操“借箭”,挫败了周瑜的阴谋的过程。

小学语文人教版五年级下册第二单元第5课教学课件

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地