15 自相矛盾 课件 (共24张 )

图片预览

文档简介

讲出来,是一个故事;

懂得了,是一个道理;

写下来,是一个成语。

自相矛盾

《韩非子·难一》:

《韩非子》是战国时期思想家韩非的著作,现存五十五篇,《难一》是其中的一篇。

*

资料库:

*

一、趣读课文

二、妙点寻踪

*

一、趣读课文

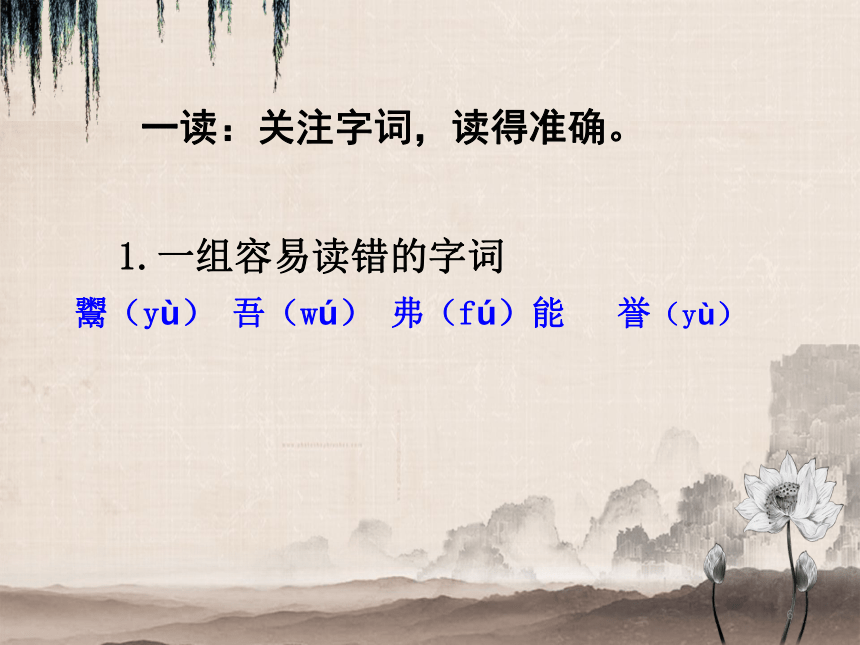

一读:关注字词,读得准确

二读:关注句子,读得清楚

三读:关注人物,读得有味

1.一组容易读错的字词

鬻(yù) 吾(wú) 弗(fú)能 誉(yù)

*

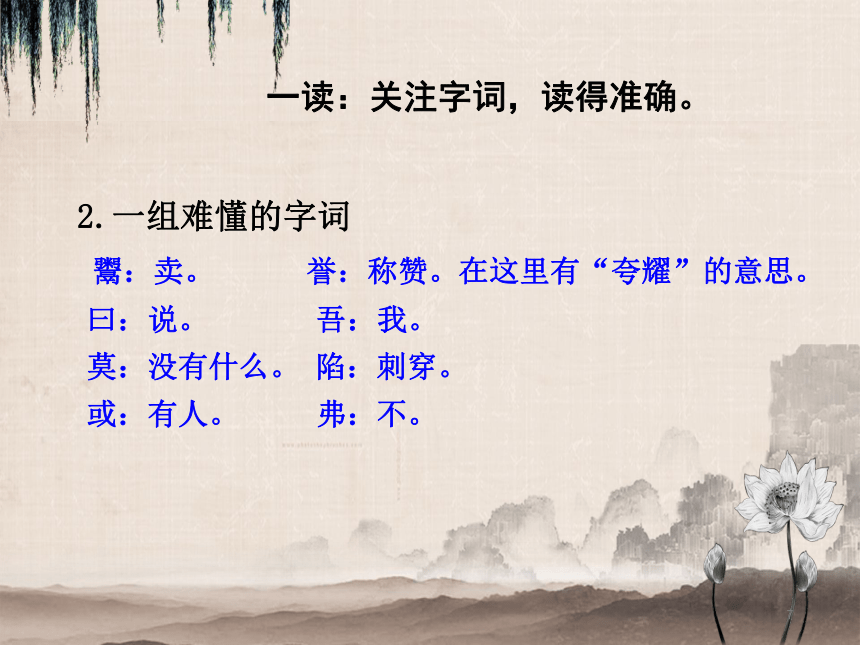

一读:关注字词,读得准确。

2.一组难懂的字词

鬻:卖。 誉:称赞。在这里有“夸耀”的意思。

曰:说。 吾:我。

莫:没有什么。 陷:刺穿。

或:有人。 弗:不。

*

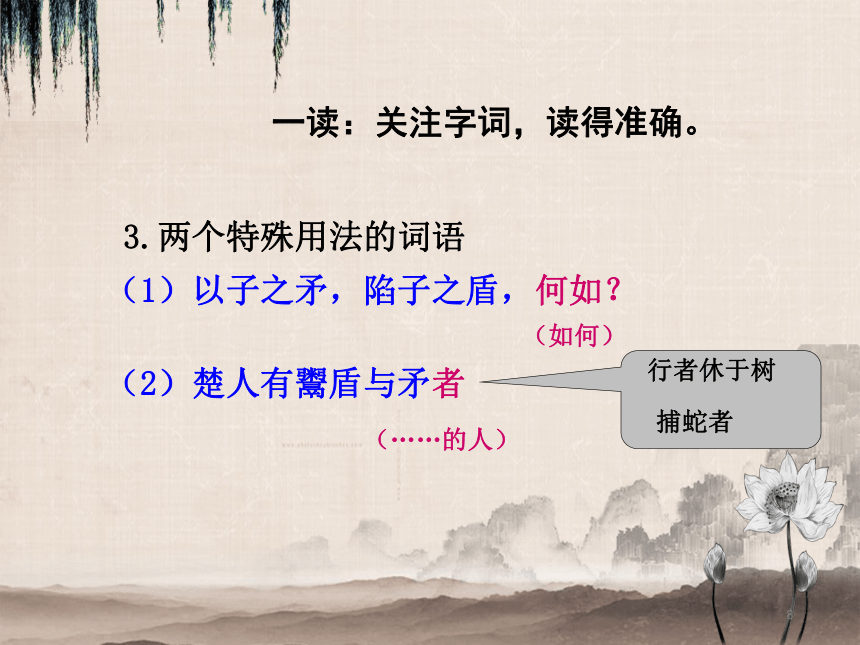

一读:关注字词,读得准确。

3.两个特殊用法的词语

(1)以子之矛,陷子之盾,何如?

(如何)

(2)楚人有鬻盾与矛者

(……的人)

*

一读:关注字词,读得准确。

行者休于树

捕蛇者

*

二读:关注句子,读得清楚。

*

1. 读清楚句子意思。

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

自相矛盾

*

1. 读清楚句子意思。

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

借助注释,可以帮助我们理解文言文。

扩词语,选择合适的词语能帮助我们理解文言文。

*

2. 读清楚故事情节。

“吾矛之利,于物无不陷也。”

借助注释,可以帮助我们理解文言文。

扩词语,选择合适的词语能帮助我们理解文言文。

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

又誉其矛曰:

得意味

*

2. 读清楚故事情节。

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

讥讽味

联系上下文也能帮助我们理解文言文。

根据字义选择合适的读音

*

2. 读清楚故事情节。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

fú

借助注释,可以帮助我们理解文言文。

扩词语,选择合适的词语能帮助我们理解文言文。

联系上下文也能帮助我们理解文言文。

楚国有个卖盾和矛的人,夸耀自己的盾说:“我的盾太坚固了,没有什么东西能够刺穿它。”又夸耀自己的矛说:“我的矛锋利无比,没有什么东西刺不穿。”旁边有个人说:“用你的矛,刺你的盾,会怎么样呢?”那个人哑口无言,无话可说了。

*

2. 读清楚故事情节。

自相矛盾

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

*

三读:关注人物,读得有味。

*

话 题:

我读出了卖矛和盾的人……

我读出了路人……

*

卖矛和盾的人:

得意洋洋、夸大其词、思想简单、说话前后不一致……

路人:

认真思考、含蓄表达、引人深思……

*

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

自相矛盾

二、妙点寻踪

话题:

文中的妙点在于……

提示:

可以从遣词用句、开头结尾、人物形象、修辞手法等方面进行思考。

八大妙点:

1.言简意深之妙; 2.人物鲜明之妙;

3.开门见山之妙; 4.人物互衬之妙;

5.层次清晰之妙; 6.对话描写之妙;

7.情节波澜之妙; 8.反问运用之妙;

敬请指导!

*

懂得了,是一个道理;

写下来,是一个成语。

自相矛盾

《韩非子·难一》:

《韩非子》是战国时期思想家韩非的著作,现存五十五篇,《难一》是其中的一篇。

*

资料库:

*

一、趣读课文

二、妙点寻踪

*

一、趣读课文

一读:关注字词,读得准确

二读:关注句子,读得清楚

三读:关注人物,读得有味

1.一组容易读错的字词

鬻(yù) 吾(wú) 弗(fú)能 誉(yù)

*

一读:关注字词,读得准确。

2.一组难懂的字词

鬻:卖。 誉:称赞。在这里有“夸耀”的意思。

曰:说。 吾:我。

莫:没有什么。 陷:刺穿。

或:有人。 弗:不。

*

一读:关注字词,读得准确。

3.两个特殊用法的词语

(1)以子之矛,陷子之盾,何如?

(如何)

(2)楚人有鬻盾与矛者

(……的人)

*

一读:关注字词,读得准确。

行者休于树

捕蛇者

*

二读:关注句子,读得清楚。

*

1. 读清楚句子意思。

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

自相矛盾

*

1. 读清楚句子意思。

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

借助注释,可以帮助我们理解文言文。

扩词语,选择合适的词语能帮助我们理解文言文。

*

2. 读清楚故事情节。

“吾矛之利,于物无不陷也。”

借助注释,可以帮助我们理解文言文。

扩词语,选择合适的词语能帮助我们理解文言文。

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

又誉其矛曰:

得意味

*

2. 读清楚故事情节。

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

讥讽味

联系上下文也能帮助我们理解文言文。

根据字义选择合适的读音

*

2. 读清楚故事情节。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

fú

借助注释,可以帮助我们理解文言文。

扩词语,选择合适的词语能帮助我们理解文言文。

联系上下文也能帮助我们理解文言文。

楚国有个卖盾和矛的人,夸耀自己的盾说:“我的盾太坚固了,没有什么东西能够刺穿它。”又夸耀自己的矛说:“我的矛锋利无比,没有什么东西刺不穿。”旁边有个人说:“用你的矛,刺你的盾,会怎么样呢?”那个人哑口无言,无话可说了。

*

2. 读清楚故事情节。

自相矛盾

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

*

三读:关注人物,读得有味。

*

话 题:

我读出了卖矛和盾的人……

我读出了路人……

*

卖矛和盾的人:

得意洋洋、夸大其词、思想简单、说话前后不一致……

路人:

认真思考、含蓄表达、引人深思……

*

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

自相矛盾

二、妙点寻踪

话题:

文中的妙点在于……

提示:

可以从遣词用句、开头结尾、人物形象、修辞手法等方面进行思考。

八大妙点:

1.言简意深之妙; 2.人物鲜明之妙;

3.开门见山之妙; 4.人物互衬之妙;

5.层次清晰之妙; 6.对话描写之妙;

7.情节波澜之妙; 8.反问运用之妙;

敬请指导!

*

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地