2020-2021学年九年级语文人教部编版下册第16课《驱遣我们的想象》课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年九年级语文人教部编版下册第16课《驱遣我们的想象》课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 361.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-03 15:50:28 | ||

图片预览

文档简介

猜谜激趣

一梦得成龙颜悦

(3字中国教育家)

叶圣陶

(叶,扣梦得,叶梦得:宋代著名词人。)

叶圣陶

叶圣陶(1894年10月28日—1988年2月16日),男,原名叶绍钧,字秉臣、圣陶,1894年10月28日生于江苏苏州,现代作家、教育家、文学出版家和社会活动家,有“优秀的语言艺术家”之称。

1907年,考入草桥中学。1916年,进上海商务印书馆附设尚公学校执教,推出第一个童话故事《稻草人》。

1918年,发表第一篇个人白话小说《春宴琐谭》。1923年,发表长篇小说《倪焕之》。

1949年后,先后出任教育部副部长、人民教育出版社社长和总编、中华全国文学艺术界联合委员会委员、中国作家协会顾问、中央文史研究馆馆长、中华人民共和国全国政协副主席,第一、二、三、四、五届全国人民代表大会常务委员会委员,民进中央主席。1983年当选为第六届全国政协副主席。

驱遣我们的想象

叶圣陶

部编人教版九下第16课

1.把握主要观点,理清论证思路。

2.品味文中意蕴深刻的语言。

3.理解文章内容,学习欣赏文艺作品的方法。

学习目标

背景资料

知识备查

叶圣陶终身致力于出版及语文的教学,最大的心愿就是让大家看到语言文字的魅力,为了让大家更好地欣赏文艺作品,他提出要驱遣想象,透过文字回归作品的意境,并作下文章。

《驱遣我们的想象》,题目中的“驱遣”,意思是驱动,调遣,使用的意思,题目的意思是:鉴赏文艺作品,要驱动、调遣我们的想象力。《驱遣我们的想象》,题目中的“驱遣”,意思是驱动,调遣,使用的意思,题目的意思是:鉴赏文艺作品,要驱动、调遣我们的想象力。

文题解说

正音

歌谣(yáo

)

契合(qì

)

旷远(

kuàng

)

苟安(

gǒu

)

拘泥(jū

)

桥堍(

tù

)

驱遣(qiǎn

)

怅然(

chàng

)

舒适

(

shì

)

萌生(

méng

)

激昂(áng

)

潜水鸟(qián)

易错警示:‘契合”中的“契”读“qì”,不读“qiè

”。

词语解释

桥堍:桥两头地的地方。

受用:受益。

契合:投合,意

气相投。说计(旷远]广阔辽远。

苟安:只顾眼前,暂且偷安。

拘泥:拘守;固执成见而不知变通。

怅然:失意的样子。

在全文中找出能表达作者观点或结论性的句子。

提示:表达段落与层次主要意思的句子叫中心句,一般在段落的开头或末尾。

整体感知

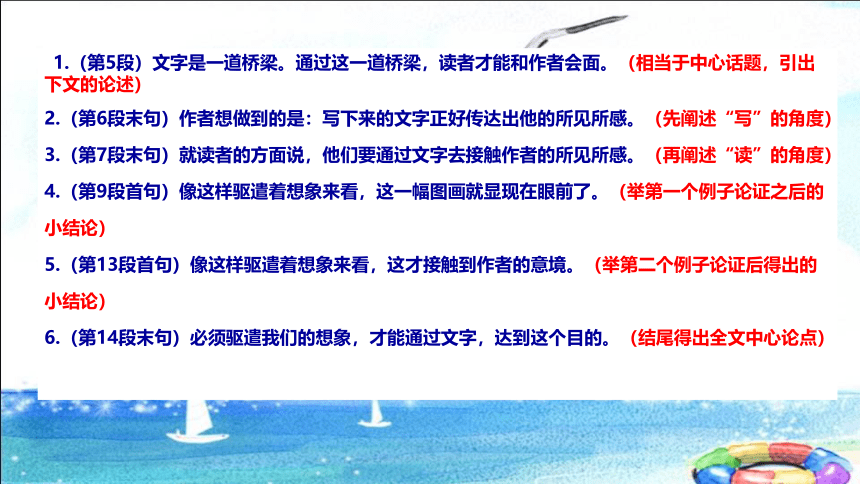

1.(第5段)文字是一道桥梁。通过这一道桥梁,读者才能和作者会面。(相当于中心话题,引出下文的论述)

2.(第6段末句)作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。(先阐述“写”的角度)

3.(第7段末句)就读者的方面说,他们要通过文字去接触作者的所见所感。(再阐述“读”的角度)

4.(第9段首句)像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。(举第一个例子论证之后的小结论)

5.(第13段首句)像这样驱遣着想象来看,这才接触到作者的意境。(举第二个例子论证后得出的小结论)

6.(第14段末句)必须驱遣我们的想象,才能通过文字,达到这个目的。(结尾得出全文中心论点)

.由此可以得出文章的层次结构为:

第一部分(1—7):简述文字的记录功能,指出文字在文学创作中的桥梁作用。

第二部分(8—13):通过举例论证和对比论证等方法,阐明了想象在文艺中的重要作用。

第三部分(14):点明中心论点,即文艺无论创作还是阅读,都必须驱遣我们的想象。

整体感知

2.综合上述观点,结合文题总结作者在全文中所表达的中心观点。

欣赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象力,通过文字去接触作者的所见所感。

知识铺垫

理论阐述

实例分析

3、快速朗读课文,理清本文的论证思路,

说说作者是从哪几个方面来论证“欣赏文艺作品”的?

整体感知

驱

遣

我

们

的

想

象

第_____段:

欣赏文艺

作品的本质

第_____段:

欣赏文艺

的方法

文艺的发展:

歌谣——文字——文字的集合体

文艺的目的

对作者来说:文字传达出他的所见所感

对读者来说:①____________________

__________________________________

要通过文字去接触作者的所见所感

举例:读诗

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的想象——感受②_______、③________、静寂的意境

旷远

荒凉

举例:读文

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的形象——感受“生活的战斗”的快乐的意境

第_____段:总结鉴赏文艺的方法——不拘泥于文字,

④_________________________________________

必须驱遣我们的想象

内容梳理

整体感知

驱

遣

我

们

的

想

象

第1~7段:

欣赏文艺

作品的本质

第8~13段:

欣赏文艺

的方法

文艺的发展:

歌谣——文字——文字的集合体

文艺的目的

对作者来说:文字传达出他的所见所感

对读者来说:①____________________

__________________________________

要通过文字去接触作者的所见所感

举例:读诗

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的想象——感受②_______、③________、静寂的意境

旷远

荒凉

举例:读文

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的形象——感受“生活的战斗”的快乐的意境

第14段:总结鉴赏文艺的方法——不拘泥于文字,

④_________________________________________

必须驱遣我们的想象

内容梳理

整体感知

1.作者要论述如何鉴赏文艺作品,为什么在开篇大篇幅论述作者、读者以及文字之间的联系?

细读感悟,合作探究

要论述如何鉴赏文艺作品,首先要认识到文艺作品的本质,即什么是“文艺作品”?------

以文字为载体,作者想要传达的所见所感,读者想要领会的作者的所见所感,就是文艺作品的本质。因此,论述作者、读者以及文字之间的联系是为了明确文艺作品的本质,是表达中心观点的前提。

2.阅读第8—10自然段,说说作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的?

作者在论证的过程中运用了哪些论证方法?请简要分析。

作者以赏析王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”入手,首先以纯理性思考的方式对诗句进行赏析,如“疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕炊烟吗?”这样的赏析,全然得不到诗句中所蕴藏的意境与情感,换句话说,这不是驱遣想象力的结果;

进一步论述,如果在想象中来看这十个文字所构成的画面,便能感受到浩瀚沙漠中特有的一种雄奇壮美的意境。作者通过举例论证与对比论证,得出了结论:“像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。”

总结一下本文的论证思路。

文章首先通过论述作者、读者以及文字之间的联系,来明确欣赏文艺作品的本质;然后以赏析王维诗句为例,从正反两个角度论述了驱遣想象力的重要作用;最后得出结论:文艺活动必须驱遣想象力。

文中有许多句子,有十分深刻的文学艺术上的道理,它们或启迪我们理解文学艺术,或在写作上有值得借鉴的实用价值,请大家在文中找几句谈谈自己的理解。

赏析语言,领悟内涵

老师示例

例如文中有这样一句:

“假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。”

(指的是“大漠孤烟直,长河落日圆”这10个字)

赏析------

文字本身是抽象的冰冷的,我们只有插上想象的翅膀,透过文字,才能看到精彩的画面,感悟独特的意境,体味内在的情感,也才能感受到文学艺术的魅力。这充分说明了想象力在文学艺术活动中的重要意义。

文章以王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”为例,论证了想象力对于鉴赏文学作品的重要性,你能在读过的古诗文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

拓展延伸

中国是诗的国度,中国古典诗词中有许多精骛八极,思游万仞,充满了宏大瑰丽想象力的诗句!我们一起来回忆几句,然后选择其中一句,写一点赏析吧。

例如:

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。----曹操

月下飞天镜,云生结海楼。------李白

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。------李白

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。------岑参

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。----苏轼

老师示例

例如我们选择“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”

赏析------

边塞一夜大雪,枯枝落满雪花,本来是一片苦寒,但在诗人的想象里,却完全是另一个世界,犹如一夜春风,千树万树梨花怒放,雪压冬林玉树琼枝的景象,与梨花盛开,花团锦簇,压枝欲低的景象极为神似。诗人“妙手回春”,以花喻雪,匠心独运,将塞外冬景比作江南春景,构思奇巧,意境奇绝,充满了浪漫色彩,体现出诗人超凡脱俗的想象力。

作者与

读者关系

作者

(写文字)

读者

(读文字)

所感所想

读者欣赏

文艺作品

读者

—(阅读)文字

—(想象)画面

—(感悟)意境

归纳总结

驱遣我们的想象

概括主题

课堂小结

本文作者以一诗一文为例,深入浅出地阐明了欣赏文艺作品时只有驱遣我们的想象,才能接触作者的意境,进而获得接受美感的经验,得到人生的受用的方法,以深厚的学养和鉴赏示范,引领我们把握正确欣赏文艺作品的方法。

学后感悟

课堂小结

感悟一:想象是文学鉴赏的重要途径,想象力不发达,鉴赏力也不会发达。如果我们不善于进行必要的、积极的想象,即使最完美的作品,对我们来说也没有意义。

感悟二:认真阅读,不但随时会发现晶莹的宝石,也随时会发现粗劣的瓦砾。于是吸取那些值得取的,排除那些无足取的,自己才能渐渐成长起来。

课堂检测

A.歌谣(yáo)驱遣(qiǎn)印刷(shuā)契合(qiè)

B.怅然(chàng)凝望(níng)掠过(lüè)窜着(chuàn)

C.旷远(kuàng)海啸(xiào)苟安(gǒu)拘泥(nì)

D.潜水(qián)激昂(áng)桥堍(tù)衬托(chèng)

C

1.下列画线字的注音无误的一项是(

)

2.下面加点字注音完全正确的一项是(

)

A.掠过(lüè)油漆(xī)苟安(gǒu)

B.躲避(bì)拘泥(ní)怅然(chàng)

C.鉴赏(jiàn)

驱遣(qiǎn)

桥堍(tù)

D.一缕(lǚ)即使(jí)契合(qiè)

C

解析:C

解析:A项中的“漆”应读qī;B项中的“泥”应读nì;D项中的“契”应读qì。

3.下列词语书写全部正确的一项是(

)

A.汹涌

大漠

蠢笨

畏缩

B.白沫

慌凉

耀眼

歌谣

C.激昂

忧惧

记载

既使

D.宛如

审察

配合

海鸥

A

解析:

A

解析:B项中的“慌”应为“荒”;C项中的“既”应为“即”;D项中的“察”应为“查”。

4.依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是(

)

对于作家而言,粉丝易得,知音难觅,粉丝,是为成名__________;知音,是为寂寞__________。知音之可贵,不但在于__________,能看出天才;而且在于__________,敢畅言所见。

A.雪中送炭

锦上添花

慧眼独具

胆识过人

B.锦上添花

雪中送炭

慧眼独具

胆识过人

C.锦上添花

雪中送炭

胆识过人

慧眼独具

D.雪中送炭

锦上添花

胆识过人

慧眼独具

B

解析:

B

解析:“雪中送炭”,比喻在别人急需时给以物质上或精神上的帮助。“锦上添花”,比喻略加修饰使美者更美,引申为在原有成就的基础上进一步完善。“慧眼独具”,指在眼力或洞察力方面有独到之处。“胆识过人”,指有胆识,有气魄,超过一般人。

5.指出下面句子所采用的修辞手法。

(1)文字是一道桥梁。(

)

(2)如果单就字面解释,大漠上一缕孤烟是笔直的,长河背后一轮落日是圆圆的,这有什么意思呢?(

)

(3)于是禁不住激昂地叫道:“让暴风雨来得厉害些吧!”(

)

(4)回头来看看海鸥、潜水鸟、企鹅那些东西,它们苟安,怕事,只想躲避暴风雨,无异于不愿看见格外清明的天地。(

)

比喻

反问

引用

拟人

6.下面对课文内容说法正确的一项是(

)

A.文艺就是歌谣一类的东西,它产生于文字之后。

B.在印刷术出现之后,文艺就是许多文字的集合。

C.所有的文艺作品都能看作一幅图画,这样就能鉴赏出作品的意境美。

D.我们鉴赏文艺作品,必须要驱遣我们的想象力,才能感受到文艺作品的美,这是我们的最大目的。

B

B

解析:A项中文艺产生于文字之前。C项中并不是所有的文艺作品都能看作一幅图画。D项中“我们的最大目的”是接受美感的经验,得到人生的受用。

7.下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是(

)

①一些经典作品,经过时间的淘汰与筛选,其中有着最伟大的思想、最丰富的内容、最高尚的品格,是人类迄今为止所能达到的巅峰。

②一个人能够获得多大的能量,取得多高的成就,很大程度取决于这种循环往复的阅读。

③阅读是一种循环往复的过程。

④对于这些举世公认的中西社科、文学名著,我们自然要尽情揣摩,反复精读,把握其内涵与要旨。⑤这种循环往复,就是人们常说的精读。

A.④②①③⑤

B.③⑤①④②

C.②③⑤①④

D.③⑤①②④

B

B

解析:本语段提出“循环往复阅读”这一中心论点,③可作为第一句;⑤中有“这种”体现了与上句的衔接,可作为第二句;①④句讲了“循环往复阅读”的意义及必要性;②句有明显的总结作用,可作为尾句。

8.美丑对照原则是指在文艺作品中大量地运用美丽、高尚与丑陋、卑贱的人物或意象作对比,以给读者造成强烈的心理反差,使故事情节更为跌宕起伏。请你从阅读过的中外名著中找出类似的例子,将下面的句子补充完整。

《巴黎圣母院》,既塑造了外形丑陋无比但心地纯洁善良的钟楼人卡西莫多,与其对照也塑造了面孔阴森、灵魂邪恶透顶的副主教弗罗洛;《__________》,既塑造了______________________________,与其对照也塑造了______________________________。

示例一:药

,

大义凛然、英勇献身的革命者夏瑜

,穷凶极恶、贪得无厌的刽子手康大叔。

示例二:大卫·科波菲尔

,

貌似严肃却善良正直的婆姨贝西,凶狠贪婪、极端冷酷和残忍的继父摩德斯通。

9.下列句子中没有语病的一项是( )

A.在扫黑除恶活动中,使我省治安环境有了很大的改善。

B.科幻电影《流浪地球》风靡一时的原因是人们环保意识不断地提高造成的。

C.4月28日,国家主席习近平在北京延庆出席2019年中国北京世界园艺博览会开幕式,并发表重要讲话。

D.省教育厅将用三年时间,建设和规划省级品牌民办学校20所。

A.有误,成分残缺,主语残缺,去掉“使”。

B.有误,句式杂糅,删去“造成的”;

C.正确;

D.有误,语序不当,先“规划”,再“建设”,将“规划”放置“建设”前。

故选:C。

C

中考真题训练

(2020年湖南省衡阳市中考题)三、现代文阅读(28分)(一)课文重读(6分)

驱遣我们的想象(原文略)

叶圣陶

16.最适合做本文论点的一项是(

)(2分)

A.文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。

B.鉴赏文艺作品,必须驱遣我们的想象,才能通过文字进入到作品的意境中,接受美感的经验,得到人生的受用。

C.按照字面解释,就难以接触作者的所见所感。

D.理性分析并驱遣想象,才能接触作者的意境。

B

解析:本题考查文章中心论点的提炼。这个文段,是围绕“驱遣我们的想象”来论证的,结论是第⑥段,即中心论点:“我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。”可概括为B项的说法。ACD只是文中的某一方面的观点或论断。

故选:B。

17.下列说法正确的一项是(

)(2分)

A.文章先论述作者、读者及文字之间的关系,再以诗歌为例,深人浅出地阐述欣赏文艺作品的方法,最后得出结论。

B.“长河落日圆”的“圆”用得不恰当,这样落日和朝阳并没什么不同,意境缺少独特性。

C.作者要多观察、思考,将感情寄寓在文章中,而读者只要多做抽象分析,就可以和作者的心情相契合。

D.作者随便地集合文字,也可以传达出他的所见所感。

A

解析:本题考查文章内容的理解。

A.正确。

B.有误,“长河落日圆”的“圆”用得非常恰当,与全诗构成通体的一致;因此该项说法错误。

C.有误,原文最后一段中“读者不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字接受美感的经验”,因此“读者只要多做抽象分析,就可以和作者的心情相契合”是错误的。

D.有误,第②段中“先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起”,因此“作者随便地集合文字,也可以传达出他的所见所感”是错误的。

故选:A。

18.第④⑤段关于“大漠孤烟直,长河落日圆”的赏析的论证,分析错误的一项是(

)(2分)

A.如果就大漠上炊烟的来由、风吹烟会曲折、落日圆的本来的样子来研究、考察,就不能领会诗意了。这是反面论证。

B.如果想象大漠、长河、孤烟、落日所构成的北方特有的旷远荒凉而静寂的画面,就能领会诗歌的意境。这是正面论证。

C.读者不曾到北方,却能由这两句诗想象大漠的旷远、荒凉而静寂之美,这样扩大了眼界,获得了审美愉悦。这是举例论证。

D.文章主要运用举例论证和反面论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用。

D

解析:本题考查段落的论证分析。

ABC.正确。

D.有误,文章主要运用举例论证和正反论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用,并非“反面论证”。

故选:D。

中考真题训练

(2019年广西玉林市中考题)五、阅读(14分)

9.阅读下面一篇文章,完成下列各题。

写作什么

叶圣陶

诸位现在写作,大概有以下的几个方面:国文教师按期出题目,教诸位练习,就要写作了;听了各门功课,有的时候要做笔记,做了各种试验,有的时候要做报告,就要写作了;游历一处地方,想把所见所闻及感想记下来,离开了家属和亲友,想把最近的生活情形告诉他们,就要写作了;有的时候有种观感凝结成一种意境,觉得要把这种意境化为文字,心里才畅快,也就要写作了。

以上几方面的写作材料都是诸位生活里原有的,不是从生活以外去触强找来的。换句话说,这些写作材料都是自己的经验。我们平时说话,从极简单的日常用语到极繁复的对于一些事情的推断和评论,都无非根据自己的经验。因为根据经验,说起来就头头是道,没有瞎七搭八的无聊话。如果超出了经验范围,空口说自话,一定说得牛头不对马嘴,徒然供人家作为嗤笑的资料。他一定知道自己有多少经验,什么方面他可以说话,什么方面他不配开口。作文原是说话的延续,用来济说话之穷,在说话所不及的场合,就作文。因此,作文自然应该单把经验范围以内的事物作为材料,不可把经验范围以外的事物勉强强拉到笔底下来。

这层意思好像很平常,其实很重要。因为写作的态度就从这上边建立起来。知道写作原是说话的延续,写作材料应该以自己的经验为范围,这就把写作看作极寻常可又是极严正的事。人人要写作,正同人人要说话一样,岂不是极寻常?不能超出自己的经验,不能随意乱道,岂不是极严正?现在个个学生要作文,但是往往听见学生说“我没有意思,没有材料,拿起笔简直写不出什么来”,或者说“今天又要作文了,真是讨厌”,这些话表示一种误解,以为作文是学校生活中的特殊的事,而且须离开自己的经验去想意思,去找材料,自己原有的经验好像不配作为意思、不配充当材料似的。再从这里推想开去,又似乎所谓意思、所谓材料是一种说来很好听、写来很亮,但不和实际生活发生联系的花言巧语。这种花言巧语必须费很大的力气去搅寻,搜寻未必就能得到,所以拿起笔写不出什么来,就觉得作文真是一件讨厌的事。进一步说,抱着这样的态度作文,即使能够写出什么来,也不是值得欢慰的事。诸位不妨自己想想:我把作文认作学校生活中的特殊的事吗?我离开了自己的经验故意去搜寻虚浮的材料吗?如果不曾,邢就再好没有。如果确曾这样,而且至今还是这样,那就请立刻改变过来,改变为正当的态度,就是把作文看得寻常又看得严正的态度。抱着正当的态度的人绝不会说没有意思、没有材料,因为他绝不会没有经验,经验就是他的意思和材料。他又绝不会说作文真是讨厌的事,因为作文是他生活中的一个项目,好比说话和吃饭各是生活中的一个项目,无论何人绝不会说说话和吃饭真是讨厌。

再说经验有深切和浅薄的不同,有正确和错误的不同。譬如我们走一条街道,约略知道这条街道上有二三十家店铺,这不能不算是经验。但是我们如果仔细考察,知道这二三十家店铺属于哪一些部门,哪一家的资本最雄厚,哪一家的营业最发达,这样的经验比前面的经验深切多了。又譬如我们小时候看见月食,老祖母就告诉我们,这是野月亮要吞家月亮,若不敲锣打鼓来救,家月亮真个要被吃掉的。我们听了记在心里,这也是我们的经验,然而是错误的。后来我们学了地理,懂得星球运行的大概,才知道并没有什么野月亮,更没有吞食家月亮这回事,月亮原来被地球挡住了光线。这才是正确的经验。我们写作,正同说话一样,总希望写出一些深切的正确的经验,不满意涂满一张纸的全是一些浅薄的错误的经验。

单是写出自己的经验还嫌不够,要更进一步给经验加一番洗练的功夫,才能真正做到下笔绝不随便。不过这就不只是写作方面的事了,而且也不只是国文等各学科的事,而是我们整个生活里的事。我们每天上课、看书、劳作、游戏,随时随地都在取得经验,而且使经验越来越深切,越来越正确。这并不是为作文才这样做,我们要做一个有用的人,要做一个健全的公民,就不得不这样做。所怕的是上课不肯好好地用功,看书没有选择又没有方法,劳作和游戏也只是随随便便,不用全副精神去对付,只图敷衍过去就算。这样,经验就很难达到深切和正确的境界。写作材料的来源普便存于整个生活里,整个生活时时在那里向上发展,写作材料自会无穷无尽地流注出来,而且常是澄清的。有些人不明白这道理,以为写作只要伏在桌子上拿起笔来硬干就会得到进步,不顾到经验的积累和洗练,他们没想到写作原是和经验纠结而不可分的。这样硬干的结果也会偶尔写成一些海市蜃楼那样很好看的文字,但是这不过是一种毫不实用的玩意儿,这种技术是毫不实用的技术。希望诸位记着写作材料的来源普遍存在于整个生活,写作固然要伏在桌子上,写作材料却不能够单单从伏在桌子上取得。离开了写作的桌子,上课、看书、劳作、游戏,刻刻认真,处处努力,一方面是本来应该这么做,另一方面就开凿了写作材料的泉源。

(1)阅读全文,解释文中“自己的经验”的含义并举例说明。(含标点限60个字内)

“自己的经验”的含义是生活里原有的,不是从生活以外去触强找来的写作材料。

举例:游历一处地方,想把所见所闻及感想记下来,离开了家属和亲友,想把最近的生活情形告诉他们,就要写作了。

解析:本题考查的是对词语的理解。结合第2段中“换句话说,这些写作材料都是自己的经验“这句话可以得知,“自己的经验”指的是这些写作材料,结合上文“以上几方面的写作材料都是诸位生活里原有的,不是从生活以外去触强找来的。”可以概括出这些材料指的是生活里原有的,不是从生活以外去触强找来的。将这里内容进行整合即可知文中“自己的经验”的含义是生活里原有的,不是从生活以外去触强找来的写作材料。第一段的内容都是作者围绕写作材料的举例,从中选取一个即可。

(2)本文提出学生作文应该写作什么的问题,作者给出的有针对性的答案是什么?(含标点限80个字内)

作文应该单把经验范围以内的事物作为材料,不可把经验范围以外的事物勉强强拉到笔底下来,还要更进一步给经验加一番洗练的功夫,才能真正做到下笔绝不随便。

解析:本题考查的是对信息的提取与概括。结合第2段“因此,作文自然应该单把经验范围以内的事物作为材料,不可把经验范围以外的事物勉强强拉到笔底下来。“可知这是作者给出的针对性的其中一个答案是单把经验范围以内的事物作为材料,不可把经验范围以外的事物勉强强拉到笔底下来。结合第4段”写出自己的经验还嫌不够,要更进一步给经验加一番洗练的功夫,才能真正做到下笔绝不随便。“可知作者认为写作还需要更进一步给经验加一番洗练的功夫,才能真正做到下笔绝不随便。把两方面的内容按照题干中字数的要求进行整合即可。

(3)根据本文的内容判断,你认为作者的写作目的是什么?(含标点限100个字内)

作者的写作目的是告知学生作文应该把经验范围以内的事物作为材料,要认识到经验有深切和浅薄、正确和错误的不同;要有把作文看得寻常又看得严正的态度;要更进一步给经验加一番洗练的功夫。

解析:本题考查的是对文章中心论点的概括。本文的内容是作者针对作文应该写作什么的问题给出了有针对性的答案,也就是告诉学生写作应写什么,结合文章的具体内容得知作者的答案是作文应该单把经验范围以内的事物作为材料,并要更进一步给经验加一番洗练的功夫。

一梦得成龙颜悦

(3字中国教育家)

叶圣陶

(叶,扣梦得,叶梦得:宋代著名词人。)

叶圣陶

叶圣陶(1894年10月28日—1988年2月16日),男,原名叶绍钧,字秉臣、圣陶,1894年10月28日生于江苏苏州,现代作家、教育家、文学出版家和社会活动家,有“优秀的语言艺术家”之称。

1907年,考入草桥中学。1916年,进上海商务印书馆附设尚公学校执教,推出第一个童话故事《稻草人》。

1918年,发表第一篇个人白话小说《春宴琐谭》。1923年,发表长篇小说《倪焕之》。

1949年后,先后出任教育部副部长、人民教育出版社社长和总编、中华全国文学艺术界联合委员会委员、中国作家协会顾问、中央文史研究馆馆长、中华人民共和国全国政协副主席,第一、二、三、四、五届全国人民代表大会常务委员会委员,民进中央主席。1983年当选为第六届全国政协副主席。

驱遣我们的想象

叶圣陶

部编人教版九下第16课

1.把握主要观点,理清论证思路。

2.品味文中意蕴深刻的语言。

3.理解文章内容,学习欣赏文艺作品的方法。

学习目标

背景资料

知识备查

叶圣陶终身致力于出版及语文的教学,最大的心愿就是让大家看到语言文字的魅力,为了让大家更好地欣赏文艺作品,他提出要驱遣想象,透过文字回归作品的意境,并作下文章。

《驱遣我们的想象》,题目中的“驱遣”,意思是驱动,调遣,使用的意思,题目的意思是:鉴赏文艺作品,要驱动、调遣我们的想象力。《驱遣我们的想象》,题目中的“驱遣”,意思是驱动,调遣,使用的意思,题目的意思是:鉴赏文艺作品,要驱动、调遣我们的想象力。

文题解说

正音

歌谣(yáo

)

契合(qì

)

旷远(

kuàng

)

苟安(

gǒu

)

拘泥(jū

)

桥堍(

tù

)

驱遣(qiǎn

)

怅然(

chàng

)

舒适

(

shì

)

萌生(

méng

)

激昂(áng

)

潜水鸟(qián)

易错警示:‘契合”中的“契”读“qì”,不读“qiè

”。

词语解释

桥堍:桥两头地的地方。

受用:受益。

契合:投合,意

气相投。说计(旷远]广阔辽远。

苟安:只顾眼前,暂且偷安。

拘泥:拘守;固执成见而不知变通。

怅然:失意的样子。

在全文中找出能表达作者观点或结论性的句子。

提示:表达段落与层次主要意思的句子叫中心句,一般在段落的开头或末尾。

整体感知

1.(第5段)文字是一道桥梁。通过这一道桥梁,读者才能和作者会面。(相当于中心话题,引出下文的论述)

2.(第6段末句)作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。(先阐述“写”的角度)

3.(第7段末句)就读者的方面说,他们要通过文字去接触作者的所见所感。(再阐述“读”的角度)

4.(第9段首句)像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。(举第一个例子论证之后的小结论)

5.(第13段首句)像这样驱遣着想象来看,这才接触到作者的意境。(举第二个例子论证后得出的小结论)

6.(第14段末句)必须驱遣我们的想象,才能通过文字,达到这个目的。(结尾得出全文中心论点)

.由此可以得出文章的层次结构为:

第一部分(1—7):简述文字的记录功能,指出文字在文学创作中的桥梁作用。

第二部分(8—13):通过举例论证和对比论证等方法,阐明了想象在文艺中的重要作用。

第三部分(14):点明中心论点,即文艺无论创作还是阅读,都必须驱遣我们的想象。

整体感知

2.综合上述观点,结合文题总结作者在全文中所表达的中心观点。

欣赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象力,通过文字去接触作者的所见所感。

知识铺垫

理论阐述

实例分析

3、快速朗读课文,理清本文的论证思路,

说说作者是从哪几个方面来论证“欣赏文艺作品”的?

整体感知

驱

遣

我

们

的

想

象

第_____段:

欣赏文艺

作品的本质

第_____段:

欣赏文艺

的方法

文艺的发展:

歌谣——文字——文字的集合体

文艺的目的

对作者来说:文字传达出他的所见所感

对读者来说:①____________________

__________________________________

要通过文字去接触作者的所见所感

举例:读诗

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的想象——感受②_______、③________、静寂的意境

旷远

荒凉

举例:读文

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的形象——感受“生活的战斗”的快乐的意境

第_____段:总结鉴赏文艺的方法——不拘泥于文字,

④_________________________________________

必须驱遣我们的想象

内容梳理

整体感知

驱

遣

我

们

的

想

象

第1~7段:

欣赏文艺

作品的本质

第8~13段:

欣赏文艺

的方法

文艺的发展:

歌谣——文字——文字的集合体

文艺的目的

对作者来说:文字传达出他的所见所感

对读者来说:①____________________

__________________________________

要通过文字去接触作者的所见所感

举例:读诗

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的想象——感受②_______、③________、静寂的意境

旷远

荒凉

举例:读文

单就字面解释——有什么意思呢

驱遣我们的形象——感受“生活的战斗”的快乐的意境

第14段:总结鉴赏文艺的方法——不拘泥于文字,

④_________________________________________

必须驱遣我们的想象

内容梳理

整体感知

1.作者要论述如何鉴赏文艺作品,为什么在开篇大篇幅论述作者、读者以及文字之间的联系?

细读感悟,合作探究

要论述如何鉴赏文艺作品,首先要认识到文艺作品的本质,即什么是“文艺作品”?------

以文字为载体,作者想要传达的所见所感,读者想要领会的作者的所见所感,就是文艺作品的本质。因此,论述作者、读者以及文字之间的联系是为了明确文艺作品的本质,是表达中心观点的前提。

2.阅读第8—10自然段,说说作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的?

作者在论证的过程中运用了哪些论证方法?请简要分析。

作者以赏析王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”入手,首先以纯理性思考的方式对诗句进行赏析,如“疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕炊烟吗?”这样的赏析,全然得不到诗句中所蕴藏的意境与情感,换句话说,这不是驱遣想象力的结果;

进一步论述,如果在想象中来看这十个文字所构成的画面,便能感受到浩瀚沙漠中特有的一种雄奇壮美的意境。作者通过举例论证与对比论证,得出了结论:“像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。”

总结一下本文的论证思路。

文章首先通过论述作者、读者以及文字之间的联系,来明确欣赏文艺作品的本质;然后以赏析王维诗句为例,从正反两个角度论述了驱遣想象力的重要作用;最后得出结论:文艺活动必须驱遣想象力。

文中有许多句子,有十分深刻的文学艺术上的道理,它们或启迪我们理解文学艺术,或在写作上有值得借鉴的实用价值,请大家在文中找几句谈谈自己的理解。

赏析语言,领悟内涵

老师示例

例如文中有这样一句:

“假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。”

(指的是“大漠孤烟直,长河落日圆”这10个字)

赏析------

文字本身是抽象的冰冷的,我们只有插上想象的翅膀,透过文字,才能看到精彩的画面,感悟独特的意境,体味内在的情感,也才能感受到文学艺术的魅力。这充分说明了想象力在文学艺术活动中的重要意义。

文章以王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”为例,论证了想象力对于鉴赏文学作品的重要性,你能在读过的古诗文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

拓展延伸

中国是诗的国度,中国古典诗词中有许多精骛八极,思游万仞,充满了宏大瑰丽想象力的诗句!我们一起来回忆几句,然后选择其中一句,写一点赏析吧。

例如:

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。----曹操

月下飞天镜,云生结海楼。------李白

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。------李白

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。------岑参

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。----苏轼

老师示例

例如我们选择“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”

赏析------

边塞一夜大雪,枯枝落满雪花,本来是一片苦寒,但在诗人的想象里,却完全是另一个世界,犹如一夜春风,千树万树梨花怒放,雪压冬林玉树琼枝的景象,与梨花盛开,花团锦簇,压枝欲低的景象极为神似。诗人“妙手回春”,以花喻雪,匠心独运,将塞外冬景比作江南春景,构思奇巧,意境奇绝,充满了浪漫色彩,体现出诗人超凡脱俗的想象力。

作者与

读者关系

作者

(写文字)

读者

(读文字)

所感所想

读者欣赏

文艺作品

读者

—(阅读)文字

—(想象)画面

—(感悟)意境

归纳总结

驱遣我们的想象

概括主题

课堂小结

本文作者以一诗一文为例,深入浅出地阐明了欣赏文艺作品时只有驱遣我们的想象,才能接触作者的意境,进而获得接受美感的经验,得到人生的受用的方法,以深厚的学养和鉴赏示范,引领我们把握正确欣赏文艺作品的方法。

学后感悟

课堂小结

感悟一:想象是文学鉴赏的重要途径,想象力不发达,鉴赏力也不会发达。如果我们不善于进行必要的、积极的想象,即使最完美的作品,对我们来说也没有意义。

感悟二:认真阅读,不但随时会发现晶莹的宝石,也随时会发现粗劣的瓦砾。于是吸取那些值得取的,排除那些无足取的,自己才能渐渐成长起来。

课堂检测

A.歌谣(yáo)驱遣(qiǎn)印刷(shuā)契合(qiè)

B.怅然(chàng)凝望(níng)掠过(lüè)窜着(chuàn)

C.旷远(kuàng)海啸(xiào)苟安(gǒu)拘泥(nì)

D.潜水(qián)激昂(áng)桥堍(tù)衬托(chèng)

C

1.下列画线字的注音无误的一项是(

)

2.下面加点字注音完全正确的一项是(

)

A.掠过(lüè)油漆(xī)苟安(gǒu)

B.躲避(bì)拘泥(ní)怅然(chàng)

C.鉴赏(jiàn)

驱遣(qiǎn)

桥堍(tù)

D.一缕(lǚ)即使(jí)契合(qiè)

C

解析:C

解析:A项中的“漆”应读qī;B项中的“泥”应读nì;D项中的“契”应读qì。

3.下列词语书写全部正确的一项是(

)

A.汹涌

大漠

蠢笨

畏缩

B.白沫

慌凉

耀眼

歌谣

C.激昂

忧惧

记载

既使

D.宛如

审察

配合

海鸥

A

解析:

A

解析:B项中的“慌”应为“荒”;C项中的“既”应为“即”;D项中的“察”应为“查”。

4.依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是(

)

对于作家而言,粉丝易得,知音难觅,粉丝,是为成名__________;知音,是为寂寞__________。知音之可贵,不但在于__________,能看出天才;而且在于__________,敢畅言所见。

A.雪中送炭

锦上添花

慧眼独具

胆识过人

B.锦上添花

雪中送炭

慧眼独具

胆识过人

C.锦上添花

雪中送炭

胆识过人

慧眼独具

D.雪中送炭

锦上添花

胆识过人

慧眼独具

B

解析:

B

解析:“雪中送炭”,比喻在别人急需时给以物质上或精神上的帮助。“锦上添花”,比喻略加修饰使美者更美,引申为在原有成就的基础上进一步完善。“慧眼独具”,指在眼力或洞察力方面有独到之处。“胆识过人”,指有胆识,有气魄,超过一般人。

5.指出下面句子所采用的修辞手法。

(1)文字是一道桥梁。(

)

(2)如果单就字面解释,大漠上一缕孤烟是笔直的,长河背后一轮落日是圆圆的,这有什么意思呢?(

)

(3)于是禁不住激昂地叫道:“让暴风雨来得厉害些吧!”(

)

(4)回头来看看海鸥、潜水鸟、企鹅那些东西,它们苟安,怕事,只想躲避暴风雨,无异于不愿看见格外清明的天地。(

)

比喻

反问

引用

拟人

6.下面对课文内容说法正确的一项是(

)

A.文艺就是歌谣一类的东西,它产生于文字之后。

B.在印刷术出现之后,文艺就是许多文字的集合。

C.所有的文艺作品都能看作一幅图画,这样就能鉴赏出作品的意境美。

D.我们鉴赏文艺作品,必须要驱遣我们的想象力,才能感受到文艺作品的美,这是我们的最大目的。

B

B

解析:A项中文艺产生于文字之前。C项中并不是所有的文艺作品都能看作一幅图画。D项中“我们的最大目的”是接受美感的经验,得到人生的受用。

7.下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是(

)

①一些经典作品,经过时间的淘汰与筛选,其中有着最伟大的思想、最丰富的内容、最高尚的品格,是人类迄今为止所能达到的巅峰。

②一个人能够获得多大的能量,取得多高的成就,很大程度取决于这种循环往复的阅读。

③阅读是一种循环往复的过程。

④对于这些举世公认的中西社科、文学名著,我们自然要尽情揣摩,反复精读,把握其内涵与要旨。⑤这种循环往复,就是人们常说的精读。

A.④②①③⑤

B.③⑤①④②

C.②③⑤①④

D.③⑤①②④

B

B

解析:本语段提出“循环往复阅读”这一中心论点,③可作为第一句;⑤中有“这种”体现了与上句的衔接,可作为第二句;①④句讲了“循环往复阅读”的意义及必要性;②句有明显的总结作用,可作为尾句。

8.美丑对照原则是指在文艺作品中大量地运用美丽、高尚与丑陋、卑贱的人物或意象作对比,以给读者造成强烈的心理反差,使故事情节更为跌宕起伏。请你从阅读过的中外名著中找出类似的例子,将下面的句子补充完整。

《巴黎圣母院》,既塑造了外形丑陋无比但心地纯洁善良的钟楼人卡西莫多,与其对照也塑造了面孔阴森、灵魂邪恶透顶的副主教弗罗洛;《__________》,既塑造了______________________________,与其对照也塑造了______________________________。

示例一:药

,

大义凛然、英勇献身的革命者夏瑜

,穷凶极恶、贪得无厌的刽子手康大叔。

示例二:大卫·科波菲尔

,

貌似严肃却善良正直的婆姨贝西,凶狠贪婪、极端冷酷和残忍的继父摩德斯通。

9.下列句子中没有语病的一项是( )

A.在扫黑除恶活动中,使我省治安环境有了很大的改善。

B.科幻电影《流浪地球》风靡一时的原因是人们环保意识不断地提高造成的。

C.4月28日,国家主席习近平在北京延庆出席2019年中国北京世界园艺博览会开幕式,并发表重要讲话。

D.省教育厅将用三年时间,建设和规划省级品牌民办学校20所。

A.有误,成分残缺,主语残缺,去掉“使”。

B.有误,句式杂糅,删去“造成的”;

C.正确;

D.有误,语序不当,先“规划”,再“建设”,将“规划”放置“建设”前。

故选:C。

C

中考真题训练

(2020年湖南省衡阳市中考题)三、现代文阅读(28分)(一)课文重读(6分)

驱遣我们的想象(原文略)

叶圣陶

16.最适合做本文论点的一项是(

)(2分)

A.文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。

B.鉴赏文艺作品,必须驱遣我们的想象,才能通过文字进入到作品的意境中,接受美感的经验,得到人生的受用。

C.按照字面解释,就难以接触作者的所见所感。

D.理性分析并驱遣想象,才能接触作者的意境。

B

解析:本题考查文章中心论点的提炼。这个文段,是围绕“驱遣我们的想象”来论证的,结论是第⑥段,即中心论点:“我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。”可概括为B项的说法。ACD只是文中的某一方面的观点或论断。

故选:B。

17.下列说法正确的一项是(

)(2分)

A.文章先论述作者、读者及文字之间的关系,再以诗歌为例,深人浅出地阐述欣赏文艺作品的方法,最后得出结论。

B.“长河落日圆”的“圆”用得不恰当,这样落日和朝阳并没什么不同,意境缺少独特性。

C.作者要多观察、思考,将感情寄寓在文章中,而读者只要多做抽象分析,就可以和作者的心情相契合。

D.作者随便地集合文字,也可以传达出他的所见所感。

A

解析:本题考查文章内容的理解。

A.正确。

B.有误,“长河落日圆”的“圆”用得非常恰当,与全诗构成通体的一致;因此该项说法错误。

C.有误,原文最后一段中“读者不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字接受美感的经验”,因此“读者只要多做抽象分析,就可以和作者的心情相契合”是错误的。

D.有误,第②段中“先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起”,因此“作者随便地集合文字,也可以传达出他的所见所感”是错误的。

故选:A。

18.第④⑤段关于“大漠孤烟直,长河落日圆”的赏析的论证,分析错误的一项是(

)(2分)

A.如果就大漠上炊烟的来由、风吹烟会曲折、落日圆的本来的样子来研究、考察,就不能领会诗意了。这是反面论证。

B.如果想象大漠、长河、孤烟、落日所构成的北方特有的旷远荒凉而静寂的画面,就能领会诗歌的意境。这是正面论证。

C.读者不曾到北方,却能由这两句诗想象大漠的旷远、荒凉而静寂之美,这样扩大了眼界,获得了审美愉悦。这是举例论证。

D.文章主要运用举例论证和反面论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用。

D

解析:本题考查段落的论证分析。

ABC.正确。

D.有误,文章主要运用举例论证和正反论证来论证想象对于鉴赏文艺作品的重要作用,并非“反面论证”。

故选:D。

中考真题训练

(2019年广西玉林市中考题)五、阅读(14分)

9.阅读下面一篇文章,完成下列各题。

写作什么

叶圣陶

诸位现在写作,大概有以下的几个方面:国文教师按期出题目,教诸位练习,就要写作了;听了各门功课,有的时候要做笔记,做了各种试验,有的时候要做报告,就要写作了;游历一处地方,想把所见所闻及感想记下来,离开了家属和亲友,想把最近的生活情形告诉他们,就要写作了;有的时候有种观感凝结成一种意境,觉得要把这种意境化为文字,心里才畅快,也就要写作了。

以上几方面的写作材料都是诸位生活里原有的,不是从生活以外去触强找来的。换句话说,这些写作材料都是自己的经验。我们平时说话,从极简单的日常用语到极繁复的对于一些事情的推断和评论,都无非根据自己的经验。因为根据经验,说起来就头头是道,没有瞎七搭八的无聊话。如果超出了经验范围,空口说自话,一定说得牛头不对马嘴,徒然供人家作为嗤笑的资料。他一定知道自己有多少经验,什么方面他可以说话,什么方面他不配开口。作文原是说话的延续,用来济说话之穷,在说话所不及的场合,就作文。因此,作文自然应该单把经验范围以内的事物作为材料,不可把经验范围以外的事物勉强强拉到笔底下来。

这层意思好像很平常,其实很重要。因为写作的态度就从这上边建立起来。知道写作原是说话的延续,写作材料应该以自己的经验为范围,这就把写作看作极寻常可又是极严正的事。人人要写作,正同人人要说话一样,岂不是极寻常?不能超出自己的经验,不能随意乱道,岂不是极严正?现在个个学生要作文,但是往往听见学生说“我没有意思,没有材料,拿起笔简直写不出什么来”,或者说“今天又要作文了,真是讨厌”,这些话表示一种误解,以为作文是学校生活中的特殊的事,而且须离开自己的经验去想意思,去找材料,自己原有的经验好像不配作为意思、不配充当材料似的。再从这里推想开去,又似乎所谓意思、所谓材料是一种说来很好听、写来很亮,但不和实际生活发生联系的花言巧语。这种花言巧语必须费很大的力气去搅寻,搜寻未必就能得到,所以拿起笔写不出什么来,就觉得作文真是一件讨厌的事。进一步说,抱着这样的态度作文,即使能够写出什么来,也不是值得欢慰的事。诸位不妨自己想想:我把作文认作学校生活中的特殊的事吗?我离开了自己的经验故意去搜寻虚浮的材料吗?如果不曾,邢就再好没有。如果确曾这样,而且至今还是这样,那就请立刻改变过来,改变为正当的态度,就是把作文看得寻常又看得严正的态度。抱着正当的态度的人绝不会说没有意思、没有材料,因为他绝不会没有经验,经验就是他的意思和材料。他又绝不会说作文真是讨厌的事,因为作文是他生活中的一个项目,好比说话和吃饭各是生活中的一个项目,无论何人绝不会说说话和吃饭真是讨厌。

再说经验有深切和浅薄的不同,有正确和错误的不同。譬如我们走一条街道,约略知道这条街道上有二三十家店铺,这不能不算是经验。但是我们如果仔细考察,知道这二三十家店铺属于哪一些部门,哪一家的资本最雄厚,哪一家的营业最发达,这样的经验比前面的经验深切多了。又譬如我们小时候看见月食,老祖母就告诉我们,这是野月亮要吞家月亮,若不敲锣打鼓来救,家月亮真个要被吃掉的。我们听了记在心里,这也是我们的经验,然而是错误的。后来我们学了地理,懂得星球运行的大概,才知道并没有什么野月亮,更没有吞食家月亮这回事,月亮原来被地球挡住了光线。这才是正确的经验。我们写作,正同说话一样,总希望写出一些深切的正确的经验,不满意涂满一张纸的全是一些浅薄的错误的经验。

单是写出自己的经验还嫌不够,要更进一步给经验加一番洗练的功夫,才能真正做到下笔绝不随便。不过这就不只是写作方面的事了,而且也不只是国文等各学科的事,而是我们整个生活里的事。我们每天上课、看书、劳作、游戏,随时随地都在取得经验,而且使经验越来越深切,越来越正确。这并不是为作文才这样做,我们要做一个有用的人,要做一个健全的公民,就不得不这样做。所怕的是上课不肯好好地用功,看书没有选择又没有方法,劳作和游戏也只是随随便便,不用全副精神去对付,只图敷衍过去就算。这样,经验就很难达到深切和正确的境界。写作材料的来源普便存于整个生活里,整个生活时时在那里向上发展,写作材料自会无穷无尽地流注出来,而且常是澄清的。有些人不明白这道理,以为写作只要伏在桌子上拿起笔来硬干就会得到进步,不顾到经验的积累和洗练,他们没想到写作原是和经验纠结而不可分的。这样硬干的结果也会偶尔写成一些海市蜃楼那样很好看的文字,但是这不过是一种毫不实用的玩意儿,这种技术是毫不实用的技术。希望诸位记着写作材料的来源普遍存在于整个生活,写作固然要伏在桌子上,写作材料却不能够单单从伏在桌子上取得。离开了写作的桌子,上课、看书、劳作、游戏,刻刻认真,处处努力,一方面是本来应该这么做,另一方面就开凿了写作材料的泉源。

(1)阅读全文,解释文中“自己的经验”的含义并举例说明。(含标点限60个字内)

“自己的经验”的含义是生活里原有的,不是从生活以外去触强找来的写作材料。

举例:游历一处地方,想把所见所闻及感想记下来,离开了家属和亲友,想把最近的生活情形告诉他们,就要写作了。

解析:本题考查的是对词语的理解。结合第2段中“换句话说,这些写作材料都是自己的经验“这句话可以得知,“自己的经验”指的是这些写作材料,结合上文“以上几方面的写作材料都是诸位生活里原有的,不是从生活以外去触强找来的。”可以概括出这些材料指的是生活里原有的,不是从生活以外去触强找来的。将这里内容进行整合即可知文中“自己的经验”的含义是生活里原有的,不是从生活以外去触强找来的写作材料。第一段的内容都是作者围绕写作材料的举例,从中选取一个即可。

(2)本文提出学生作文应该写作什么的问题,作者给出的有针对性的答案是什么?(含标点限80个字内)

作文应该单把经验范围以内的事物作为材料,不可把经验范围以外的事物勉强强拉到笔底下来,还要更进一步给经验加一番洗练的功夫,才能真正做到下笔绝不随便。

解析:本题考查的是对信息的提取与概括。结合第2段“因此,作文自然应该单把经验范围以内的事物作为材料,不可把经验范围以外的事物勉强强拉到笔底下来。“可知这是作者给出的针对性的其中一个答案是单把经验范围以内的事物作为材料,不可把经验范围以外的事物勉强强拉到笔底下来。结合第4段”写出自己的经验还嫌不够,要更进一步给经验加一番洗练的功夫,才能真正做到下笔绝不随便。“可知作者认为写作还需要更进一步给经验加一番洗练的功夫,才能真正做到下笔绝不随便。把两方面的内容按照题干中字数的要求进行整合即可。

(3)根据本文的内容判断,你认为作者的写作目的是什么?(含标点限100个字内)

作者的写作目的是告知学生作文应该把经验范围以内的事物作为材料,要认识到经验有深切和浅薄、正确和错误的不同;要有把作文看得寻常又看得严正的态度;要更进一步给经验加一番洗练的功夫。

解析:本题考查的是对文章中心论点的概括。本文的内容是作者针对作文应该写作什么的问题给出了有针对性的答案,也就是告诉学生写作应写什么,结合文章的具体内容得知作者的答案是作文应该单把经验范围以内的事物作为材料,并要更进一步给经验加一番洗练的功夫。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读