13-课外文言文(二)实词探究考点梳理+专项练习—上海市2020-2021学年六年级下册语文(五四学制)(含答案)

文档属性

| 名称 | 13-课外文言文(二)实词探究考点梳理+专项练习—上海市2020-2021学年六年级下册语文(五四学制)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 326.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-03 14:37:52 | ||

图片预览

文档简介

文言文(二)实词探究

(一)汉字构字法

关于汉字的造字法,从汉朝以来,相沿有“六书”的说法。六书之首,就是象形法。一般来说,汉字的造字方法有象形、指事、会意、形声。我国古代对造字法有“六书”的提法,除了上述四种外,还包括转注和假借。但严格说来这两种应属于用字的方法,所以本次我们只对前四种进行梳理。

1.象形字

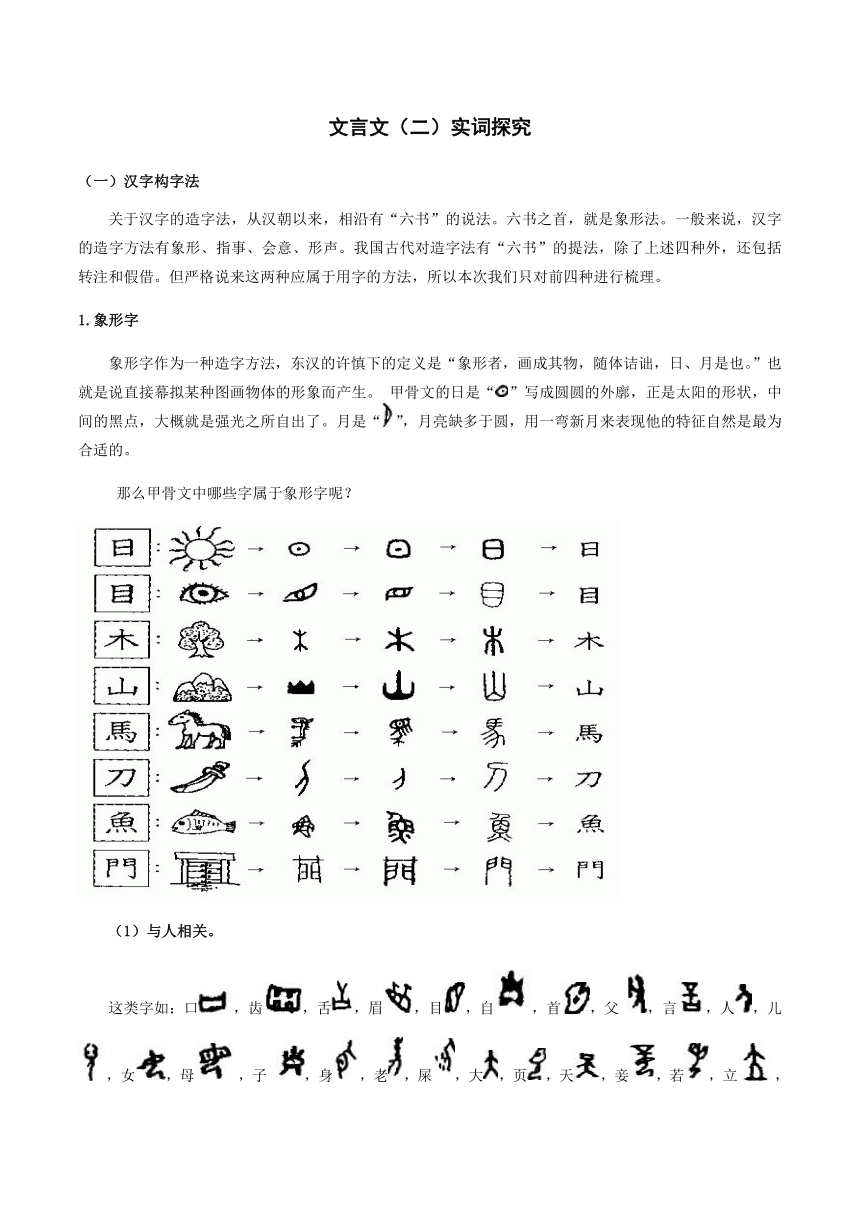

象形字作为一种造字方法,东汉的许慎下的定义是“象形者,画成其物,随体诘诎,日、月是也。”也就是说直接幕拟某种图画物体的形象而产生。 甲骨文的日是“”写成圆圆的外廓,正是太阳的形状,中间的黑点,大概就是强光之所自出了。月是“”,月亮缺多于圆,用一弯新月来表现他的特征自然是最为合适的。

那么甲骨文中哪些字属于象形字呢?

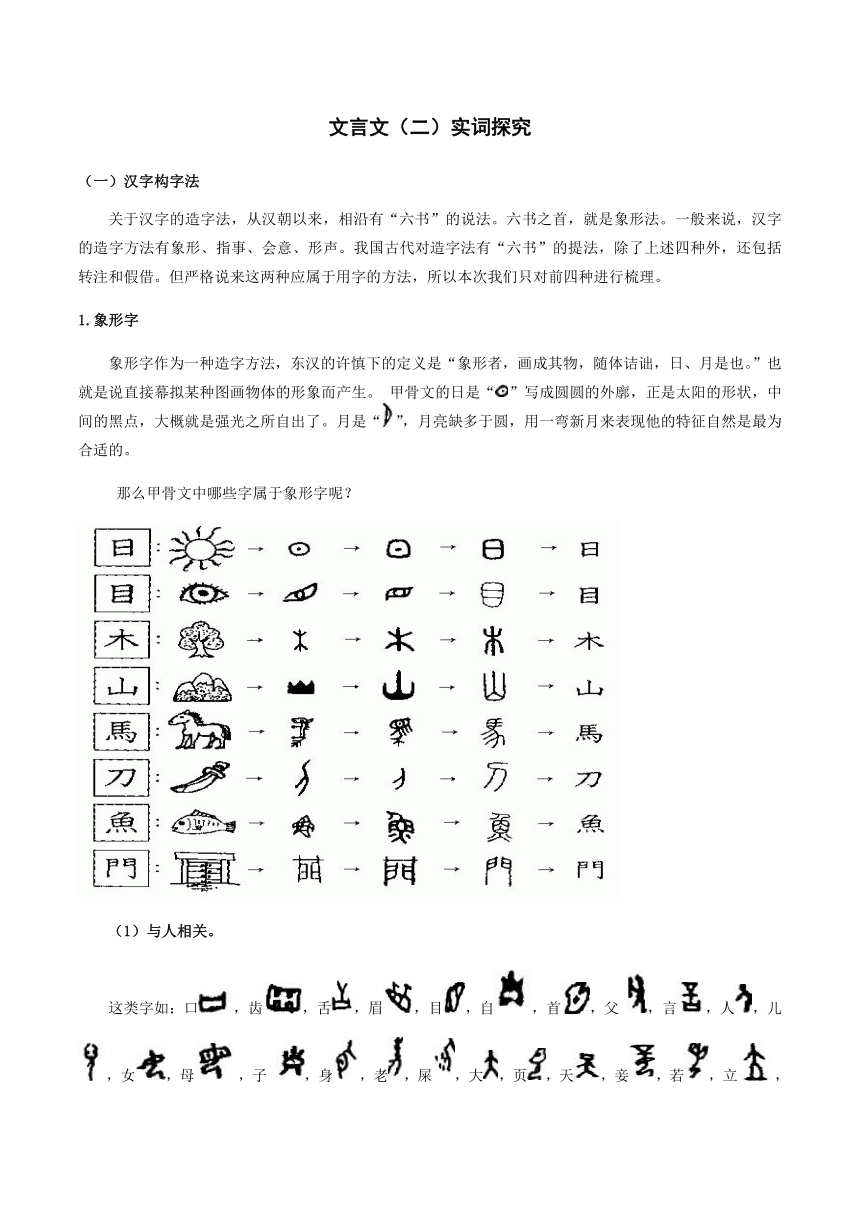

(1)与人相关。

这类字如:口,齿,舌,眉,目,自,首,父,言,人,儿,女,母,子,身,老,屎,大,页,天,妾,若,立,交,夭,夨(cè),鬼,包,臣等等,在这里举出的只是其中的一部分。

这些字,有些直接是人体的器官如口、齿,有的是表示同相应的人体器官有关的其他意义如言、父,有的是表示各种人的名称如人、儿,有的是表示同人的行为或情态有关的各种意义如妾,天。

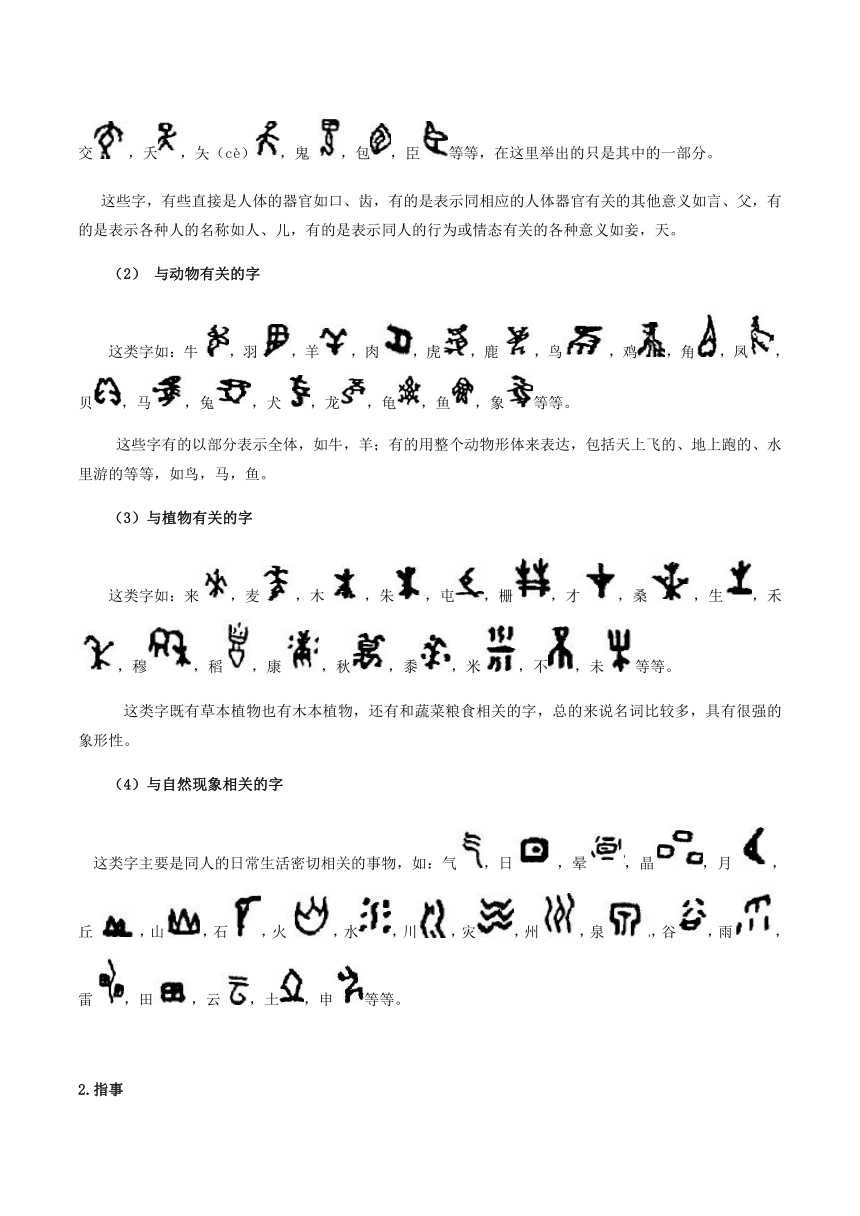

(2) 与动物有关的字

这类字如:牛,羽,羊,肉,虎,鹿,鸟,鸡,角,凤,贝,马,兔,犬,龙,龟,鱼,象等等。

这些字有的以部分表示全体,如牛,羊;有的用整个动物形体来表达,包括天上飞的、地上跑的、水里游的等等,如鸟,马,鱼。

(3)与植物有关的字

这类字如:来,麦,木,朱,屯,栅,才,桑,生,禾,穆,稻,康,秋,黍,米,不,未等等。

这类字既有草本植物也有木本植物,还有和蔬菜粮食相关的字,总的来说名词比较多,具有很强的象形性。

(4)与自然现象相关的字

这类字主要是同人的日常生活密切相关的事物,如:气,日,晕,晶,月,丘,山,石,火,水,川,灾,州,泉,谷,雨,雷,田,云,土,申等等。

2.指事

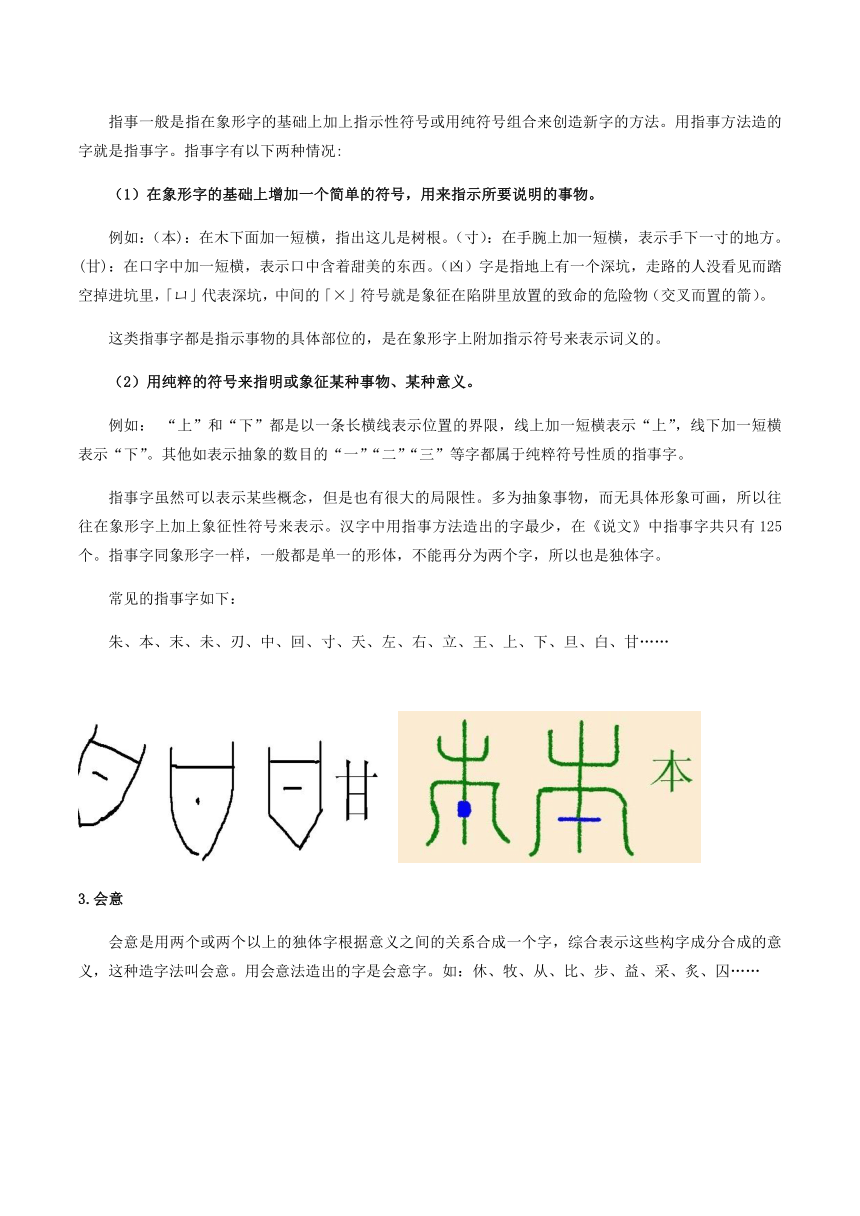

指事一般是指在象形字的基础上加上指示性符号或用纯符号组合来创造新字的方法。用指事方法造的字就是指事字。指事字有以下两种情况:?

(1)在象形字的基础上增加一个简单的符号,用来指示所要说明的事物。

例如:(本):在木下面加一短横,指出这儿是树根。(寸):在手腕上加一短横,表示手下一寸的地方。 (甘):在口字中加一短横,表示口中含着甜美的东西。(凶)字是指地上有一个深坑,走路的人没看见而踏空掉进坑里,「ㄩ」代表深坑,中间的「×」符号就是象征在陷阱里放置的致命的危险物(交叉而置的箭)。?

这类指事字都是指示事物的具体部位的,是在象形字上附加指示符号来表示词义的。

(2)用纯粹的符号来指明或象征某种事物、某种意义。

例如: “上”和“下”都是以一条长横线表示位置的界限,线上加一短横表示“上”,线下加一短横表示“下”。其他如表示抽象的数目的“一”“二”“三”等字都属于纯粹符号性质的指事字。??

指事字虽然可以表示某些概念,但是也有很大的局限性。多为抽象事物,而无具体形象可画,所以往往在象形字上加上象征性符号来表示。汉字中用指事方法造出的字最少,在《说文》中指事字共只有125个。指事字同象形字一样,一般都是单一的形体,不能再分为两个字,所以也是独体字。

常见的指事字如下:

朱、本、末、未、刃、中、回、寸、天、左、右、立、王、上、下、旦、白、甘……

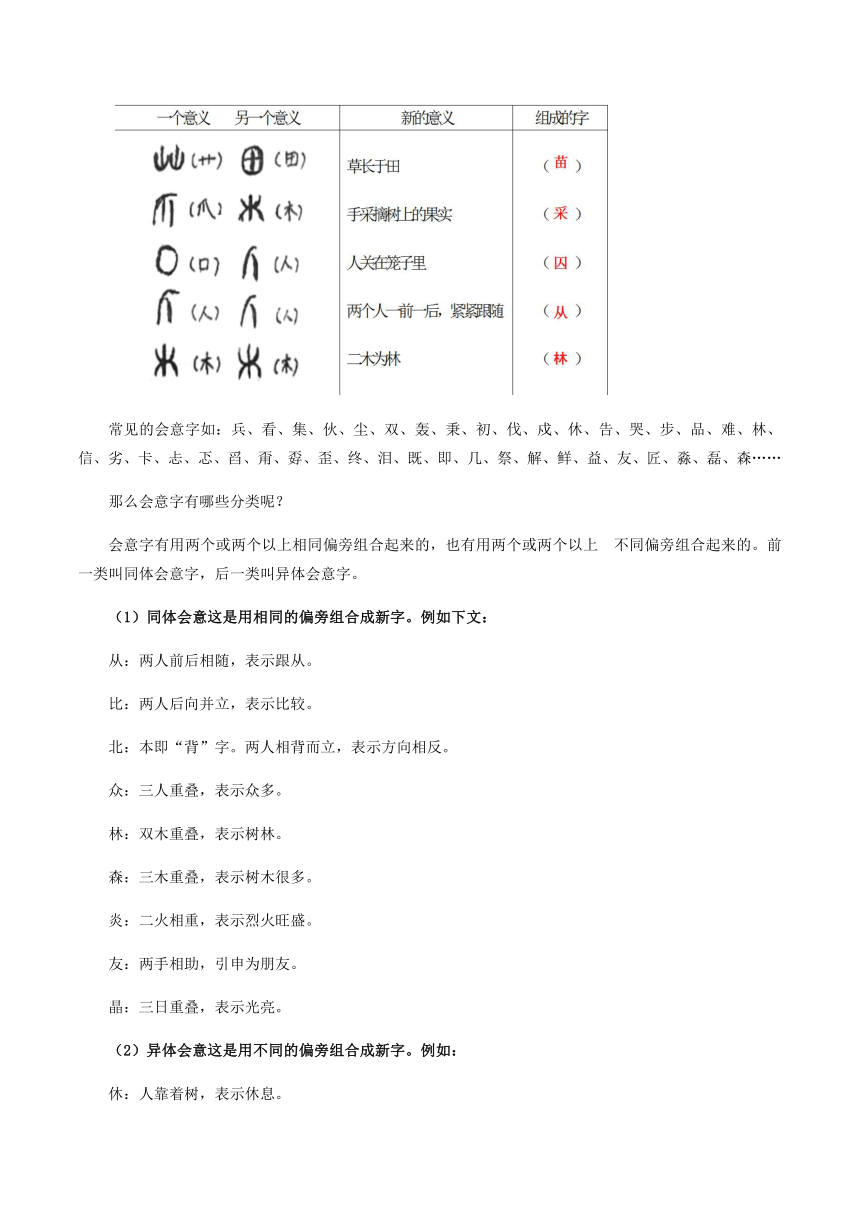

3.会意

会意是用两个或两个以上的独体字根据意义之间的关系合成一个字,综合表示这些构字成分合成的意义,这种造字法叫会意。用会意法造出的字是会意字。如:休、牧、从、比、步、益、采、炙、囚……

常见的会意字如:兵、看、集、伙、尘、双、轰、秉、初、伐、戍、休、告、哭、步、品、难、林、信、劣、卡、忐、忑、舀、甭、孬、歪、终、泪、既、即、几、祭、解、鲜、益、友、匠、淼、磊、森……

那么会意字有哪些分类呢?

会意字有用两个或两个以上相同偏旁组合起来的,也有用两个或两个以上?不同偏旁组合起来的。前一类叫同体会意字,后一类叫异体会意字。?

(1)同体会意这是用相同的偏旁组合成新字。例如下文:

从:两人前后相随,表示跟从。

比:两人后向并立,表示比较。

北:本即“背”字。两人相背而立,表示方向相反。

众:三人重叠,表示众多。

林:双木重叠,表示树林。??

森:三木重叠,表示树木很多。??

炎:二火相重,表示烈火旺盛。??

友:两手相助,引申为朋友。??

晶:三日重叠,表示光亮。??

(2)异体会意这是用不同的偏旁组合成新字。例如:

休:人靠着树,表示休息。??

采:上爪下木,表示手在树上采摘东西。??

匠:木匠,“匚”是装工具之器,“斤”是斧子。?

炙:把肉放在火上烤,引申为烤熟的肉食。?

益:本即“溢”字。上面从水,表示水漫出器皿。??

牧:手持木棍赶牛,表示放牧。??

看:手搭在眼上,表示观看。??

见:人抬头睁目,表示看见。??

烦:“页”是人头形,从“火”,表示发热头痛。?

解:用刀把牛角砍向一方,表示分解。??

初:从刀从衣,本义是用刀裁衣为制衣之初,后泛指行动的开始。??

这类会意字较多,又如人言为“信”,小土为“尘”,日月为“明”,大力为“夯?”,少力为“劣”,不正为“歪”,不好为“孬”,不用为“甭”,山石为“岩”,合手为“拿”,两手中分为“掰”等等。

语言中有许多抽象的词无法用象形、指事方法造出字来表示,会意造字法正好弥补了它们的不足。

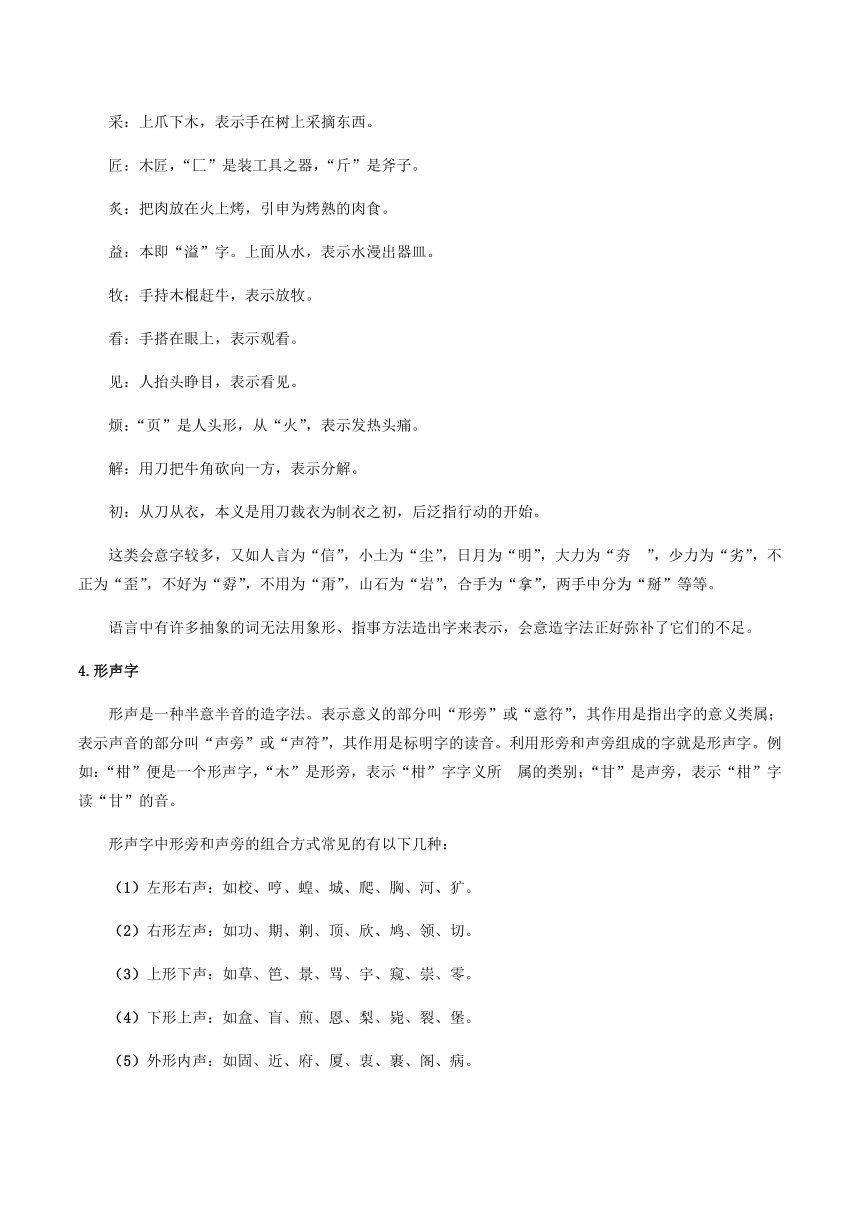

4.形声字

形声是一种半意半音的造字法。表示意义的部分叫“形旁”或“意符”,其作用是指出字的意义类属;表示声音的部分叫“声旁”或“声符”,其作用是标明字的读音。利用形旁和声旁组成的字就是形声字。例如:“柑”便是一个形声字,“木”是形旁,表示“柑”字字义所?属的类别;“甘”是声旁,表示“柑”字读“甘”的音。?

??形声字中形旁和声旁的组合方式常见的有以下几种:??

(1)左形右声:如校、哼、蝗、城、爬、胸、河、犷。?

(2)右形左声:如功、期、剃、顶、欣、鸠、领、切。?

(3)上形下声:如草、笆、景、骂、宇、窥、崇、零。?

(4)下形上声:如盒、盲、煎、恩、梨、毙、裂、堡。?

(5)外形内声:如固、近、府、厦、衷、裹、阁、病。?

(6)内形外声:如闻、闷、问、闽、辨、辩、辫、哀。

5.假借

假借就是同音替代。口语里有的词,没有相应的文字对应。于是就找一个和它发音相同的同音字来表示他的含义。例如“自”本来是“鼻”的象形字,后来借作“自己”的“自”。“朱”本义是树桩,后来表示颜色红色,因为当时黄河流域有一种树是赤心木,后来还回一个“株”,表示树桩。“莫”本义是傍晚,后来表示“没有”,用“暮”代表傍晚,“莫”下加了一个“日”。

6.转注

属于“用字法”。不同地区因为发音有不同,以及地域上的隔阂,以至对同样的事物会有不同的称呼。当这两个字是用来表达相同的东西,词义一样时,它们会有相同的部首或部件。例如“考”、“老”二字,本义都是长者;“颠”、“顶”二字,本义都是头顶;“窍”、“空”二字,本义都是孔。这些字有著相同的部首(或部件)及解析,读音上也是有音转的关系。

(二)词语分类及词义推测

1.实词

(1)一词多义

从语言环境推断词义,如:a.三顾臣于草庐之中 拜访

b.顾野有麦场 回头看,看,看见(环顾,四顾)

c.顾不如蜀鄙之僧哉 还,反而

(2)通假字 如:亲戚畔之 同“叛”,背叛

(3)古今异义词 如:牺牲玉帛 指猪、牛、羊等祭品

(4)词类活用

①名词活用为动词, 如:一狼洞其中 打洞

②名词作状语, 如:有好事者船载以入 用船

③动词活用为名词,如:夫大国,难测也,惧有伏焉。(埋伏的部队,伏兵)《曹刿论战》

④形容词活用为动词,如:尔安敢轻吾射 轻视

⑤名词、动词、形容词的使动用法,如:a.饿其体肤,空乏其身

b.君将哀而生之乎

⑥动词、形容词的意动用法,如:a.父异焉,借旁近与之

b.不耻下问

2.虚词 之、其、而、以、何、于

注意:(1)在具体语言环境中辨识词义和用法; (2)在具体语言环境中揣摩语气。

3.实词词义把握

(1)从语言环境推断词义

所谓语言环境,就是指词语在文中所处的具体的、特定的位置。从语言环境推断词义,就是根据上下文的文意去解释文言词语。

如“三顾臣于草庐之中”(《出师表》) ,“顾野有麦场”(《狼》),“顾不如蜀鄙之僧哉”(《为学》),三个句子里都有“顾”,第1句“顾”的对象是“臣”,可以推断其词义是“访问”“看望”;第2句“顾”的对象是“麦场”,可以推断其词义是“看”“看见” (或“回看”);第3句“顾”作“不如”的修饰语,可推断其词义是“反而”。同一个词语所处语境不同,词义便不同。

有些词语古今意义已有很大区别,如“牺牲玉帛”(《曹论战》) ,“率妻子邑人来此绝境”(《桃花源记》)等句中加点的词语,也需依据语言环境推断。

(2)根据字形推断词义。

汉语的造字法(尤其是象形,指事,会意,形声这四种)为我们推测领悟词义提供了有利的帮助。根据字形推断出词的大概意义范畴,再根据上下文,就可以确定词的具体含义。通常来说,凡形旁从“禾”与五谷有关;从“贝”与金钱有关。如:“不赂者以赂者丧” 赂即贿赂。

形旁从“钅(金)、木、氵(水)、(火)、土”者词义与五行有关;

从“刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)、殳”者与兵器有关,

从“马、牛、羊、豕、犭、 鸟、虫”者与动物有关。

从“(言)、辶(走)、忄(心)、彳(行)”者与人的行为有关。

“页”的本义是头,故以“页”作意符的字都和头、面的意义有关:如“顶、颊、颈、颔”等;“斤”的本义是一种锐利的砍伐工具,故以“斤”作意符的字大多和砍伐、截断的意思有关,如“斫、斩、断”等;“手”旁的字大多同手的行为动作有关,如“拉、扯、推、按、提、拔”等。。

用“王”作形旁的字,不都是与本义为一种大斧(有这种斧的人有镇压之权,多与君主,天子有关)的王(皇、闰)有关,而绝大多数是与玉石或玉器(理、琢、环、珍)有关。

有些形声字的意符已经看不出表示意义范畴的意思了。如“理”字,从“玉”(玉作左偏旁写作王)“里”声,本义是治玉,后引申为“治理”“修理”“管理”义。

再如“笨”字,从“竹”“本”声,《说文解字》释它的本义是“竹裹”,现在已经假借为“笨拙”义,和意符“竹”毫无关系。

由于有些形声字的意符选择不够科学,造成意符表义不确切。例如,不同的义类用了同一个形旁:蛾是一种昆虫,但虹是一种自然现象,蝟是兽类,都不是虫类,可是它们的形旁都是“虫”;“鲸”不是鱼类,形旁却是鱼。

其它还有:禾—五谷、贝— 金钱、 皿— 器具、 纟— 丝麻、宀 —房舍、 求— 毛皮、隹— 鸟雀、冖 —笼罩、 歹 —死亡、 月 —肉、 页 —脑袋、自— 鼻、 目— 眼、 尸— 身体……

如《念奴娇》“樯橹灰飞烟灭”中的“橹”:木制的船具。“不刊之论”中的“刊”从形旁上看应该与“刀”有关;再如“君径造袁所寓之法华寺”一句中“造”字的意义。“造”的义符为“辶”,联系下文“袁所寓之法华寺”,不难推测与处所关联的词义应该是“到”“去”的意思,“造”的其它意义“制造”“成就”显然与文意不符。“过”也同理,也可译为“拜访”之义。

例题解析

陶侃惜谷

陶侃尝出游,见人持一把未熟稻,侃问:“用此何为?”人云:“行道所见,聊①取之耳。”侃大怒诘曰:“汝既不田,而戏贼②人稻!”执而鞭之。是事广传,是以百姓勤于农植,家给人足。?

【注释】①聊:随便。②贼:损害,伤害。

1.解释加点字词:(4分)?

(1)尝出游(???)?(2)用此何为( )

2.用现代汉语翻译下面的句子(2分)

汝既不田,而戏贼人稻!

____________________________________________________________________________________________

3.作者对陶侃的态度如何?本文表现了陶侃的什么特点?(2分)

____________________________________________________________________________________________

练习

(一)阅读下文,完成1-3题(9分)

鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入;横执之,亦不可入。计无所出。俄①有老父②至,曰:“吾非圣人,但见事多矣!何不以锯中截而入?”遂依而截之。

【注释】①俄:一会儿。②老父:老年男子。

1.解释下列加点的字(2分)

(1)不可入( ) (2)俄有老父至()

2.翻译句子(3分)

鲁有执长竿入城门者,初竖执之

____________________________________________________________________________________________

3.这个故事给我们的启示是什么?(2分)

____________________________________________________________________________________________

4.解释下列加点的词语。

(1)执长竿入城门者 执( ) (2)初竖执之 初( )

5.用现代汉语翻译下面句子。

何不以锯中截而入?

____________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面文言文,完成练习。(12分)

王戎不取道旁李

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之信然。

(《世说新语》)

1.解释下列句子中加点的字。(2分)

(1)尝与诸小儿游( ) (2)诸儿竞走取之( )

2.用现代汉语翻译文中画横线的句子。(4分)

(1)看道边李树多子折枝。

___________________________________________________________________________________________

(2)取之信然。

___________________________________________________________________________________________

3.用自己的话说一说王戎认为“树在道边而多子,此必苦李"的原因是什么。(3分)

___________________________________________________________________________________________

4.这个故事使你获得了什么启示?(3分)

___________________________________________________________________________________________

(三)阅读下文,完成1-4题(10分)

昔吴起出,遇故人,而止之食。故人曰:“诺,期返而食。”起曰:“待公而食。”故人至暮不来,起不食待之。明日早,令人求故人,故人来,方与之食。起之不食以俟者,恐其自食其言也。其为信若此,宜其能服三军欤?欲服三军,非信不可也!

1.解释下列加点的词语。(4分)

令人求故人( ) (2)方与之食( )

2.翻译句子。(2分)

起之不食以俟者,恐其自食其言也。

___________________________________________________________________________________________

3.下列“之”的用法与另两个不同的一项是( )(2分)

A. 起不食待之 B. 故人来,方与之食。 C. 起之不食以俟者,恐其自食其言也。

4.从文中可以看出,吴起是个具有什么样品质的人?

___________________________________________________________________________________________

(四)阅读下文,完成第1-4题(10分)

刘氏者,某乡寡妇也。育一儿,昼则耕作于田间,夜则纺织于烛下,竟年如是。邻有贫乏者,刘氏辄①以斗升相济。偶有无衣者,刘氏以己之衣遗②之。乡里咸称其善。然儿不解,心有怨言。母诫之,曰:“与人为善,乃为人之本,谁无缓急之事。”母卒三年,刘家大火,屋舍衣物殆尽。乡邻给衣物,且为之伐木建屋,皆念刘氏之情也。时刘儿方悟母之善举也。

注释:①辄(zhé):就。 ②遗(wèi):赠送。

1.解释加点字(2分)

(1)乃为人之本( ) (2)乡里咸称其善( )

2.翻译句子(3分)

为之伐木建屋,皆念刘氏之情也

___________________________________________________________________________

3.刘氏之“善”具体表现在:(用原文语句回答)(2分)

(1)“ ”

(2)“ ”

4.刘家儿子“方悟”,他悟出的道理是什么?(3分)

___________________________________________________________________________

(五)阅读下列文段,完成以下试题。(8分)

公孙仪不受鱼

公孙仪①相鲁②而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之,公仪子不受。其弟子谏曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。夫即③受鱼,必有下人④之色;有下人之色,将枉⑤于法;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,此不必致我鱼,我又不能自给鱼。即无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”

(《韩非子》)

【注释】:①公孙仪:春秋时鲁穆公的宰相,复姓公孙,名仪。 ②相鲁:做鲁国宰相。相:做宰相。 ③即:假如。 ④下人:迁就他人。 ⑤枉:歪曲。

1. 解释下列加点词语。(4分)

一国尽争买鱼而献之 ( ) ( )

2. 用现代汉语翻译文中划线句子。(2分)

夫唯嗜鱼,故不受也。

___________________________________________________________________________

3. 从上文看出公孙仪是个 的人。(2分)

(六)阅读下列文段,完成以下试题。

楚人学舟

楚人有习操舟者,其始折旋疾徐,惟舟师之是听。于是小试洲渚之间,所向莫不如意,遂以为尽操舟之术,遽谢舟师,椎鼓径进,亟犯在险,乃四顾胆落,坠桨失柁。

【注释】①楚:古国名。②折:调头。旋:转弯。③椎:用椎敲。古代作战,前进时以击鼓为号。④亟:突然。犯:碰到。⑤柁:同“舵”。

1.解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)惟舟师之是听( )

(2)乃四顾胆落( )

2.用现代汉语解释文中画线的句子。(2分)

遂以为尽操舟之术。

____________________________________________________________________________________________

3.本文告诉人们的道理是:___________________________________________。(2分)

(七)阅读文言文,回答问题(5分)

齐人有好猎者

齐人有好猎者,旷日①持久而不得兽,入则羞对其家室,出则愧对其知友。惟②其所以不得之故,乃狗恶也。欲得良狗,则家贫无从③。于是还而疾耕④,疾耕则家富,家富则市得良犬。于是,猎兽之获,常过人矣。非独猎也,百事也尽然。

注释:①旷日:空费时日。②惟:思考。③无从:没有办法。④疾耕:努力耕田。

1.解释加点字:齐人有好猎者( )(1分)

2.用现代汉语翻译文中划线句:猎兽之获,常过人矣。 (2分)

3.你从本文中获得了怎样的启示? (2分)

作业

一、课外文言文,完成1-2题(5分)

板桥诵书

人咸谓板桥①读书善记,不知非善记,乃善诵耳。板桥每读一书,必千百遍。舟中、马上、被底,或当食忘匕箸②,或对客不听其语,并自忘其所语,皆记书默诵也。

【注释】

①郑燮,字克柔,号板桥,清朝书画家,文学家,也称郑板桥。是“扬州八怪”之一。郑燮一生画竹最多,次则兰、石,但也画松画菊,是清代比较有代表性的文人画家。 ②或当食忘匕箸:或,有时。匕箸:调勺和筷子。匕:古人取食的器具,相当于现在的羹匙。箸:筷子。

1.解释下列加点词语。(2分)

人咸谓板桥读书善记( ) 乃善诵耳( )

2.用自己的话从三方面说说郑板桥是如何“善诵”的?(3分)

(1)数量上: ;

(2)场合: ;

(3)情态: 。

二、阅读下文,完成1-3题(6分)

顷岁①孙莘老识欧阳文忠公,尝乘间②以文字问之。云:“无它术,唯勤读书而多为之,自工③;世人患④作文字少,又懒读书,每一篇出,即求过人,如此少有至者。疵⑤病不必待人指摘,多作自能见之。”

【注释】①顷岁:近年间 ②乘间:乘机 ③工:好,巧妙 ④患:弊病。⑤疵:小毛病,引申为缺点。

1.解释句中加点词:(2分)

①尝乘间以文字问之 _________ ②唯勤读书而多为之 _________

2.下列选项中,解释“疵病不必待人指摘,多作自能见之。”正确的是_____(2分)

A.(文章的)小毛病不需要等人指点、摘录,多写文章,自己就能看见了。

B.(文章的)缺点不需要等待别人批评、挑剔,多改几次(文章)就能自己发现了。

C.(文章的)缺点不需要等待别人批评、挑剔,多写文章,自己就能发现了。

D.(文章的)缺点不需要等人指点、摘录,多改几次(文章),自己就能看见了。

3.欧阳修认为写好作文的诀窍是什么?请用自己的话回答。(2分)

____________________________________________________________________________________

文言文(二)实词探究

(一)汉字构字法

关于汉字的造字法,从汉朝以来,相沿有“六书”的说法。六书之首,就是象形法。一般来说,汉字的造字方法有象形、指事、会意、形声。我国古代对造字法有“六书”的提法,除了上述四种外,还包括转注和假借。但严格说来这两种应属于用字的方法,所以本次我们只对前四种进行梳理。

1.象形字

象形字作为一种造字方法,东汉的许慎下的定义是“象形者,画成其物,随体诘诎,日、月是也。”也就是说直接幕拟某种图画物体的形象而产生。 甲骨文的日是“”写成圆圆的外廓,正是太阳的形状,中间的黑点,大概就是强光之所自出了。月是“”,月亮缺多于圆,用一弯新月来表现他的特征自然是最为合适的。

那么甲骨文中哪些字属于象形字呢?

(1)与人相关。

这类字如:口,齿,舌,眉,目,自,首,父,言,人,儿,女,母,子,身,老,屎,大,页,天,妾,若,立,交,夭,夨(cè),鬼,包,臣等等,在这里举出的只是其中的一部分。

这些字,有些直接是人体的器官如口、齿,有的是表示同相应的人体器官有关的其他意义如言、父,有的是表示各种人的名称如人、儿,有的是表示同人的行为或情态有关的各种意义如妾,天。

(2) 与动物有关的字

这类字如:牛,羽,羊,肉,虎,鹿,鸟,鸡,角,凤,贝,马,兔,犬,龙,龟,鱼,象等等。

这些字有的以部分表示全体,如牛,羊;有的用整个动物形体来表达,包括天上飞的、地上跑的、水里游的等等,如鸟,马,鱼。

(3)与植物有关的字

这类字如:来,麦,木,朱,屯,栅,才,桑,生,禾,穆,稻,康,秋,黍,米,不,未等等。

这类字既有草本植物也有木本植物,还有和蔬菜粮食相关的字,总的来说名词比较多,具有很强的象形性。

(4)与自然现象相关的字

这类字主要是同人的日常生活密切相关的事物,如:气,日,晕,晶,月,丘,山,石,火,水,川,灾,州,泉,谷,雨,雷,田,云,土,申等等。

2.指事

指事一般是指在象形字的基础上加上指示性符号或用纯符号组合来创造新字的方法。用指事方法造的字就是指事字。指事字有以下两种情况:?

(1)在象形字的基础上增加一个简单的符号,用来指示所要说明的事物。

例如:(本):在木下面加一短横,指出这儿是树根。(寸):在手腕上加一短横,表示手下一寸的地方。 (甘):在口字中加一短横,表示口中含着甜美的东西。(凶)字是指地上有一个深坑,走路的人没看见而踏空掉进坑里,「ㄩ」代表深坑,中间的「×」符号就是象征在陷阱里放置的致命的危险物(交叉而置的箭)。?

这类指事字都是指示事物的具体部位的,是在象形字上附加指示符号来表示词义的。

(2)用纯粹的符号来指明或象征某种事物、某种意义。

例如: “上”和“下”都是以一条长横线表示位置的界限,线上加一短横表示“上”,线下加一短横表示“下”。其他如表示抽象的数目的“一”“二”“三”等字都属于纯粹符号性质的指事字。??

指事字虽然可以表示某些概念,但是也有很大的局限性。多为抽象事物,而无具体形象可画,所以往往在象形字上加上象征性符号来表示。汉字中用指事方法造出的字最少,在《说文》中指事字共只有125个。指事字同象形字一样,一般都是单一的形体,不能再分为两个字,所以也是独体字。

常见的指事字如下:

朱、本、末、未、刃、中、回、寸、天、左、右、立、王、上、下、旦、白、甘……

3.会意

会意是用两个或两个以上的独体字根据意义之间的关系合成一个字,综合表示这些构字成分合成的意义,这种造字法叫会意。用会意法造出的字是会意字。如:休、牧、从、比、步、益、采、炙、囚……

常见的会意字如:兵、看、集、伙、尘、双、轰、秉、初、伐、戍、休、告、哭、步、品、难、林、信、劣、卡、忐、忑、舀、甭、孬、歪、终、泪、既、即、几、祭、解、鲜、益、友、匠、淼、磊、森……

那么会意字有哪些分类呢?

会意字有用两个或两个以上相同偏旁组合起来的,也有用两个或两个以上?不同偏旁组合起来的。前一类叫同体会意字,后一类叫异体会意字。?

(1)同体会意这是用相同的偏旁组合成新字。例如下文:

从:两人前后相随,表示跟从。

比:两人后向并立,表示比较。

北:本即“背”字。两人相背而立,表示方向相反。

众:三人重叠,表示众多。

林:双木重叠,表示树林。??

森:三木重叠,表示树木很多。??

炎:二火相重,表示烈火旺盛。??

友:两手相助,引申为朋友。??

晶:三日重叠,表示光亮。??

(2)异体会意这是用不同的偏旁组合成新字。例如:

休:人靠着树,表示休息。??

采:上爪下木,表示手在树上采摘东西。??

匠:木匠,“匚”是装工具之器,“斤”是斧子。?

炙:把肉放在火上烤,引申为烤熟的肉食。?

益:本即“溢”字。上面从水,表示水漫出器皿。??

牧:手持木棍赶牛,表示放牧。??

看:手搭在眼上,表示观看。??

见:人抬头睁目,表示看见。??

烦:“页”是人头形,从“火”,表示发热头痛。?

解:用刀把牛角砍向一方,表示分解。??

初:从刀从衣,本义是用刀裁衣为制衣之初,后泛指行动的开始。??

这类会意字较多,又如人言为“信”,小土为“尘”,日月为“明”,大力为“夯?”,少力为“劣”,不正为“歪”,不好为“孬”,不用为“甭”,山石为“岩”,合手为“拿”,两手中分为“掰”等等。

语言中有许多抽象的词无法用象形、指事方法造出字来表示,会意造字法正好弥补了它们的不足。

4.形声字

形声是一种半意半音的造字法。表示意义的部分叫“形旁”或“意符”,其作用是指出字的意义类属;表示声音的部分叫“声旁”或“声符”,其作用是标明字的读音。利用形旁和声旁组成的字就是形声字。例如:“柑”便是一个形声字,“木”是形旁,表示“柑”字字义所?属的类别;“甘”是声旁,表示“柑”字读“甘”的音。?

??形声字中形旁和声旁的组合方式常见的有以下几种:??

(1)左形右声:如校、哼、蝗、城、爬、胸、河、犷。?

(2)右形左声:如功、期、剃、顶、欣、鸠、领、切。?

(3)上形下声:如草、笆、景、骂、宇、窥、崇、零。?

(4)下形上声:如盒、盲、煎、恩、梨、毙、裂、堡。?

(5)外形内声:如固、近、府、厦、衷、裹、阁、病。?

(6)内形外声:如闻、闷、问、闽、辨、辩、辫、哀。

5.假借

假借就是同音替代。口语里有的词,没有相应的文字对应。于是就找一个和它发音相同的同音字来表示他的含义。例如“自”本来是“鼻”的象形字,后来借作“自己”的“自”。“朱”本义是树桩,后来表示颜色红色,因为当时黄河流域有一种树是赤心木,后来还回一个“株”,表示树桩。“莫”本义是傍晚,后来表示“没有”,用“暮”代表傍晚,“莫”下加了一个“日”。

6.转注

属于“用字法”。不同地区因为发音有不同,以及地域上的隔阂,以至对同样的事物会有不同的称呼。当这两个字是用来表达相同的东西,词义一样时,它们会有相同的部首或部件。例如“考”、“老”二字,本义都是长者;“颠”、“顶”二字,本义都是头顶;“窍”、“空”二字,本义都是孔。这些字有著相同的部首(或部件)及解析,读音上也是有音转的关系。

(二)词语分类及词义推测

1.实词

(1)一词多义

从语言环境推断词义,如:a.三顾臣于草庐之中 拜访

b.顾野有麦场 回头看,看,看见(环顾,四顾)

c.顾不如蜀鄙之僧哉 还,反而

(2)通假字 如:亲戚畔之 同“叛”,背叛

(3)古今异义词 如:牺牲玉帛 指猪、牛、羊等祭品

(4)词类活用

①名词活用为动词, 如:一狼洞其中 打洞

②名词作状语, 如:有好事者船载以入 用船

③动词活用为名词,如:夫大国,难测也,惧有伏焉。(埋伏的部队,伏兵)《曹刿论战》

④形容词活用为动词,如:尔安敢轻吾射 轻视

⑤名词、动词、形容词的使动用法,如:a.饿其体肤,空乏其身

b.君将哀而生之乎

⑥动词、形容词的意动用法,如:a.父异焉,借旁近与之

b.不耻下问

2.虚词 之、其、而、以、何、于

注意:(1)在具体语言环境中辨识词义和用法; (2)在具体语言环境中揣摩语气。

3.实词词义把握

(1)从语言环境推断词义

所谓语言环境,就是指词语在文中所处的具体的、特定的位置。从语言环境推断词义,就是根据上下文的文意去解释文言词语。

如“三顾臣于草庐之中”(《出师表》) ,“顾野有麦场”(《狼》),“顾不如蜀鄙之僧哉”(《为学》),三个句子里都有“顾”,第1句“顾”的对象是“臣”,可以推断其词义是“访问”“看望”;第2句“顾”的对象是“麦场”,可以推断其词义是“看”“看见” (或“回看”);第3句“顾”作“不如”的修饰语,可推断其词义是“反而”。同一个词语所处语境不同,词义便不同。

有些词语古今意义已有很大区别,如“牺牲玉帛”(《曹论战》) ,“率妻子邑人来此绝境”(《桃花源记》)等句中加点的词语,也需依据语言环境推断。

(2)根据字形推断词义。

汉语的造字法(尤其是象形,指事,会意,形声这四种)为我们推测领悟词义提供了有利的帮助。根据字形推断出词的大概意义范畴,再根据上下文,就可以确定词的具体含义。通常来说,凡形旁从“禾”与五谷有关;从“贝”与金钱有关。如:“不赂者以赂者丧” 赂即贿赂。

形旁从“钅(金)、木、氵(水)、(火)、土”者词义与五行有关;

从“刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)、殳”者与兵器有关,

从“马、牛、羊、豕、犭、 鸟、虫”者与动物有关。

从“(言)、辶(走)、忄(心)、彳(行)”者与人的行为有关。

“页”的本义是头,故以“页”作意符的字都和头、面的意义有关:如“顶、颊、颈、颔”等;“斤”的本义是一种锐利的砍伐工具,故以“斤”作意符的字大多和砍伐、截断的意思有关,如“斫、斩、断”等;“手”旁的字大多同手的行为动作有关,如“拉、扯、推、按、提、拔”等。。

用“王”作形旁的字,不都是与本义为一种大斧(有这种斧的人有镇压之权,多与君主,天子有关)的王(皇、闰)有关,而绝大多数是与玉石或玉器(理、琢、环、珍)有关。

有些形声字的意符已经看不出表示意义范畴的意思了。如“理”字,从“玉”(玉作左偏旁写作王)“里”声,本义是治玉,后引申为“治理”“修理”“管理”义。

再如“笨”字,从“竹”“本”声,《说文解字》释它的本义是“竹裹”,现在已经假借为“笨拙”义,和意符“竹”毫无关系。

由于有些形声字的意符选择不够科学,造成意符表义不确切。例如,不同的义类用了同一个形旁:蛾是一种昆虫,但虹是一种自然现象,蝟是兽类,都不是虫类,可是它们的形旁都是“虫”;“鲸”不是鱼类,形旁却是鱼。

其它还有:禾—五谷、贝— 金钱、 皿— 器具、 纟— 丝麻、宀 —房舍、 求— 毛皮、隹— 鸟雀、冖 —笼罩、 歹 —死亡、 月 —肉、 页 —脑袋、自— 鼻、 目— 眼、 尸— 身体……

如《念奴娇》“樯橹灰飞烟灭”中的“橹”:木制的船具。“不刊之论”中的“刊”从形旁上看应该与“刀”有关;再如“君径造袁所寓之法华寺”一句中“造”字的意义。“造”的义符为“辶”,联系下文“袁所寓之法华寺”,不难推测与处所关联的词义应该是“到”“去”的意思,“造”的其它意义“制造”“成就”显然与文意不符。“过”也同理,也可译为“拜访”之义。

例题解析

陶侃惜谷

陶侃尝出游,见人持一把未熟稻,侃问:“用此何为?”人云:“行道所见,聊①取之耳。”侃大怒诘曰:“汝既不田,而戏贼②人稻!”执而鞭之。是事广传,是以百姓勤于农植,家给人足。?

【注释】①聊:随便。②贼:损害,伤害。

【译文】

陶侃曾经外去游览,看到一个人拿着一把没熟的稻穗,陶侃问:“拿这些东西干什么?”那人说:“走在路上我看见它,随便拔一把罢了.”陶侃十分生气地说:“你既然不种田,竟然还糟蹋人家的稻子!”陶侃(就把那人抓起来)拿鞭子抽他.(陶侃爱护庄稼而执法严)因此老百姓都对农副业肯下苦力,家家生活宽裕,人人丰衣足食!

1.解释加点字词:(4分)?

(1)尝出游(???)?(2)用此何为( )

2.用现代汉语翻译下面的句子(2分)

汝既不田,而戏贼人稻!

____________________________________________________________________________________________

3.作者对陶侃的态度如何?本文表现了陶侃的什么特点?(2分)

____________________________________________________________________________________________

【答案】

1.曾经;做

2.你既然不种田,竟然戏耍糟蹋别人的庄稼。

3.赞扬。本文表现了陶侃重视农耕、爱护农业生产、农民有较深的感情的特点

【解答】

1.查对常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力。解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断。

(1)句意为:经外去游览。尝:曾经。(2)句意为:拿这些东西干什么。为:做。

2.本题考查的是重点句子的翻译,做该题时,要忠于原文、不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅.注意重点字词以及常见句式的翻译,以直译为主,意义为辅。

句中重点词语有汝:你;句意为:你既然不种田,竟然戏耍糟蹋别人的庄稼。

3.本题考查学生对文言文内容的理解与分析的能力.答题时需要通晓全文大意即可。

练习

(一)阅读下文,完成1-3题(9分)

鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入;横执之,亦不可入。计无所出。俄①有老父②至,曰:“吾非圣人,但见事多矣!何不以锯中截而入?”遂依而截之。

【注释】①俄:一会儿。②老父:老年男子。

【译文】

鲁国有个拿着长长的竿子进入城门的人,起初竖立起来拿着它,不能进入城门,横过来拿着它,也不能进入城门,实在想不出办法来了。一会儿,有个老人来到这里说:“我并不是圣人,只不过是见到的事情多了,为什么不用锯子把长竿从中间截断后进入城门呢?”那个鲁国人于是依照老人的办法将长竿子截断了。

1.解释下列加点的字(2分)

(1)不可入( ) (2)俄有老父至()

2.翻译句子(3分)

鲁有执长竿入城门者,初竖执之

____________________________________________________________________________________________

3.这个故事给我们的启示是什么?(2分)

____________________________________________________________________________________________

4.解释下列加点的词语。

(1)执长竿入城门者 执( ) (2)初竖执之 初( )

5.用现代汉语翻译下面句子。

何不以锯中截而入?

____________________________________________________________________________________________

【答案】

1.进入 来到

2.鲁国有一个拿着长长竹竿要进入城内的人,起初竖立起来拿着它。

3.这个故事告诉我们:思维要灵活,不要片面与固执;或即做事不能死板,要根据具体的环境改变自己的行为;

不能像“老父”那样自作聪明好为人师;虚心受教也不能不动脑筋,决不能盲从别人的意见。

4.(1)拿(2)开始

5.(你)怎么不用锯子(把长竿)从当中截断进城呢?

(二)阅读下面文言文,完成练习。(12分)

王戎不取道旁李

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之信然。

(《世说新语》)

【译文】

王戎七岁的时候,曾经和许多小孩一起玩耍。他们看见路边李树上果实累累,压得树枝都弯下去了,许多孩子都争先恐后地奔过去摘李子,只有王戎没有动。有人问他为什么(不去摘李子),王戎回答说:“李树在路边竟然还有这么多李子,这一定是苦李子。”摘来一尝,的确如此。

1.解释下列句子中加点的字。(2分)

(1)尝与诸小儿游( ) (2)诸儿竞走取之( )

2.用现代汉语翻译文中画横线的句子。(4分)

(1)看道边李树多子折枝。

___________________________________________________________________________________________

(2)取之信然。

___________________________________________________________________________________________

3.用自己的话说一说王戎认为“树在道边而多子,此必苦李"的原因是什么。(3分)

___________________________________________________________________________________________

4.这个故事使你获得了什么启示?(3分)

___________________________________________________________________________________________

【答案】

1.(1)曾经(2)跑

2.(1)看到路边有一棵李子树,李子很多,压弯了树枝。

(2)把李子摘下来一尝果然是这样。

3.因为如果是甜李子的话,在路边早就被人摘没了。

4.这个故事告诉我们遇到事情要多思考,不能盲从。

(三)阅读下文,完成1-4题(10分)

昔吴起出,遇故人,而止之食。故人曰:“诺,期返而食。”起曰:“待公而食。”故人至暮不来,起不食待之。明日早,令人求故人,故人来,方与之食。起之不食以俟者,恐其自食其言也。其为信若此,宜其能服三军欤?欲服三军,非信不可也!

【译文】

从前吴起外出,遇到了老友,就留他吃饭。老友说:“好,到时再回来吃饭。”吴起说:“(我在家)等待您一起吃饭。”老友到了夜晚还没有来,吴起不吃饭等候他。第二天早晨,(吴起)让人去找老友,老友来了,才同他一起吃饭。吴起不吃饭而等候老友的原因是:怕自己说了话不算数啊。他坚守信用到如此程度,这是能使军队信服的缘由!要使军队信服,(作为将领)不守信用是不行的!

1.解释下列加点的词语。(4分)

令人求故人( ) (2)方与之食( )

2.翻译句子。(2分)

起之不食以俟者,恐其自食其言也。

___________________________________________________________________________________________

3.下列“之”的用法与另两个不同的一项是( )(2分)

A. 起不食待之 B. 故人来,方与之食。 C. 起之不食以俟者,恐其自食其言也。

4.从文中可以看出,吴起是个具有什么样品质的人?

___________________________________________________________________________________________

【答案】

1.(1)派 命令 (2)才

2.吴起不吃饭而等候老友的原因是:怕自己说了话不算数啊。

3.C

4.为人讲信用,待人诚恳守信。

(四)阅读下文,完成第1-4题(10分)

刘氏者,某乡寡妇也。育一儿,昼则耕作于田间,夜则纺织于烛下,竟年如是。邻有贫乏者,刘氏辄①以斗升相济。偶有无衣者,刘氏以己之衣遗②之。乡里咸称其善。然儿不解,心有怨言。母诫之,曰:“与人为善,乃为人之本,谁无缓急之事。”母卒三年,刘家大火,屋舍衣物殆尽。乡邻给衣物,且为之伐木建屋,皆念刘氏之情也。时刘儿方悟母之善举也。

注释:①辄(zhé):就。 ②遗(wèi):赠送。

【译文】

刘氏是某一个乡里的寡妇,抚养有一个孩子。她白天在田间努力耕作,晚上点着烛火在织机上纺织,终年都像这样。邻居中有穷困的人,她往往用一升一斗的粮食救济他们。偶尔没有衣服穿的人,她就把自己的衣服赠送给他们,乡里的人都称赞她的善良。然而她的儿子不理解,心里很有怨言。刘氏就告诫他,说:“为别人做好事,是做人的根本,谁没有紧急的事情呢?”刘氏死后三年,刘家遭遇大火,宿舍衣物全部被烧光。大家不仅给他衣服,还为他砍树建造房屋,这都是怀念刘寡妇的情意呀。这时刘寡妇的儿子才明白母亲做好事的原因。

1.解释加点字(2分)

(1)乃为人之本( ) (2)乡里咸称其善( )

2.翻译句子(3分)

为之伐木建屋,皆念刘氏之情也

___________________________________________________________________________

3.刘氏之“善”具体表现在:(用原文语句回答)(2分)

(1)“ ”

(2)“ ”

4.刘家儿子“方悟”,他悟出的道理是什么?(3分)

___________________________________________________________________________

【参考答案】(10分)

(1)做 (2)好,善良 (2分)

(乡邻)为他砍树建造房屋,这都是感念刘氏的恩情!(关键词:伐、之、皆)(3分)

(1)“邻有贫乏者,刘氏辄以斗升相济”

(2)“偶有无衣者,刘氏以己之衣遗之” (共2分,每格1分)

4、他明白了对别人做好事,别人也会回报自己的道理。(意对即可)(3分)

(五)阅读下列文段,完成以下试题。(8分)

公孙仪不受鱼

公孙仪①相鲁②而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之,公仪子不受。其弟子谏曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。夫即③受鱼,必有下人④之色;有下人之色,将枉⑤于法;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,此不必致我鱼,我又不能自给鱼。即无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”

(《韩非子》)

【注释】:①公孙仪:春秋时鲁穆公的宰相,复姓公孙,名仪。 ②相鲁:做鲁国宰相。相:做宰相。 ③即:假如。 ④下人:迁就他人。 ⑤枉:歪曲。

【译文】

公孙仪在鲁国做宰相,并且特别喜欢吃鱼,国人献给他鱼,他却不肯接受。他的弟子劝他说:“您喜欢吃鱼却不接受别人的鱼,这是为什么?”他回答说:“我正因为爱吃鱼,所以我才不接受。如果我接受了他们献给我的鱼,我就必定要迁就与他们;迁就于他们,就必定会歪曲法律,这样我就不能自己供给自己鱼,如果不收别人给的鱼,就不会被罢免宰相。”?[1]??虽然(我)爱吃鱼,这些人不一定再送给我鱼,我又不能自己供给自己鱼。如果不收别人给的鱼,就不会被罢免宰相,尽管(我)爱吃鱼,但别人不用送给我鱼,我能够长期自己供给自己鱼。”

1. 解释下列加点词语。(4分)

一国尽争买鱼而献之 ( ) ( )

2. 用现代汉语翻译文中划线句子。(2分)

夫唯嗜鱼,故不受也。

___________________________________________________________________________

3. 从上文看出公孙仪是个 的人。(2分)

【答案】

1.全部、都 他、公孙仪

2.正因为爱吃鱼,所以我才不接受。

3.严于律己、清正廉洁、为官公正

解析:3.概括人物品质要结合人物的言行回答。

启示:依靠别人不如依靠自己!这是告诉人们,依靠为自己办事的人不如自己去办事。

(六)阅读下列文段,完成以下试题。

楚人学舟

楚人有习操舟者,其始折旋疾徐,惟舟师之是听。于是小试洲渚之间,所向莫不如意,遂以为尽操舟之术,遽谢舟师,椎鼓径进,亟犯在险,乃四顾胆落,坠桨失柁。

【注释】①楚:古国名。②折:调头。旋:转弯。③椎:用椎敲。古代作战,前进时以击鼓为号。④亟:突然。犯:碰到。⑤柁:同“舵”。

【译文】

楚国有一个学习驾船的人,他在开始学习的时候,船掉头还是船转弯,是快还是慢,只听从师傅的(教导)。因此他到江中岛屿之间的小河里小试身手,没有不如人意的,于是他就认为自己已经完全学会了驾船的技术。于是就谢别了船师,击鼓径直快进,突然遇到危险,他四处张望,吓破了胆,船桨掉入江中,舵失去操控。然而现在造成的危险,不就是之前侥幸所造成的吗?

1.解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)惟舟师之是听( )

(2)乃四顾胆落( )

2.用现代汉语解释文中画线的句子。(2分)

遂以为尽操舟之术。

____________________________________________________________________________________________

3.本文告诉人们的道理是:___________________________________________。(2分)

【答案】

1.只有 回头看

2.于是就认为已经完全掌握了驾船方法(技术)。

3.学习、工作不能浅尝辄止(或学习、工作不能自满,或学习、工作应该不断进取)

(七)阅读文言文,回答问题(5分)

齐人有好猎者

齐人有好猎者,旷日①持久而不得兽,入则羞对其家室,出则愧对其知友。惟②其所以不得之故,乃狗恶也。欲得良狗,则家贫无从③。于是还而疾耕④,疾耕则家富,家富则市得良犬。于是,猎兽之获,常过人矣。非独猎也,百事也尽然。

注释:①旷日:空费时日。②惟:思考。③无从:没有办法。④疾耕:努力耕田。

齐国有个爱好打猎的人,花费了很长时间也没有猎到野兽。在家愧对自己的家人,在外愧对自己的知心好友。(他)思考打不到猎物的原因,是因为狗不好。他想得到一条好狗。想要得到好狗,别人对他说:“你应该努力耕田劳作。”猎人说:“为什么?”别人不说。猎人自己思考,莫非是让我努力耕作有了收获后就可以买好狗了吗?于是他就回家努力耕田,努力耕田家里就富了,家里富了就有钱来买好狗,有了好狗就屡屡打到野兽。打猎的收获,常常超过别人。不只是打猎如此 ,许多事情也全部都是这样。

1.解释加点字:齐人有好猎者( )(1分)

2.用现代汉语翻译文中划线句:猎兽之获,常过人矣。 (2分)

3.你从本文中获得了怎样的启示? (2分)

【答案】(5分)

1.喜欢、喜好 (1分)

2.打猎的收获,常常超过别人。(2分)

3.做事如想获得理想的效果,不仅要努力(1分),还要具备必要的条件(1分)。(2分)

或:做事如想获得理想的效果,努力是必要的条件,但更需要抓住重点;否则,美好的愿望就难以变为现实。

作业

一、课外文言文,完成1-2题(5分)

板桥诵书

人咸谓板桥①读书善记,不知非善记,乃善诵耳。板桥每读一书,必千百遍。舟中、马上、被底,或当食忘匕箸②,或对客不听其语,并自忘其所语,皆记书默诵也。

【注释】

①郑燮,字克柔,号板桥,清朝书画家,文学家,也称郑板桥。是“扬州八怪”之一。郑燮一生画竹最多,次则兰、石,但也画松画菊,是清代比较有代表性的文人画家。 ②或当食忘匕箸:或,有时。匕箸:调勺和筷子。匕:古人取食的器具,相当于现在的羹匙。箸:筷子。

【译文】人们都说他读书善于记忆,却不知道他不是善于记忆,而是善于朗诵罢了。他每读一本书,一定要读千百遍。有的时候在船上,马上,被子里,有的时候在吃饭的时候忘记拿勺子筷子,有的时候对着客人却不听他们的话,并且还忘记了他自己说的话,都在记忆书并且默默的背诵。

1.解释下列加点词语。(2分)

人咸谓板桥读书善记( ) 乃善诵耳( )

2.用自己的话从三方面说说郑板桥是如何“善诵”的?(3分)

(1)数量上: ;

(2)场合: ;

(3)情态: 。

1.都 善于

2.(1)板桥读书一定要读千百遍;(2)船上,马背上,床上;(3)有时吃饭的时候忘记拿筷子,有时不知道客人在说什么,而且忘记自己在说什么。

二、阅读下文,完成1-3题(6分)

顷岁①孙莘老识欧阳文忠公,尝乘间②以文字问之。云:“无它术,唯勤读书而多为之,自工③;世人患④作文字少,又懒读书,每一篇出,即求过人,如此少有至者。疵⑤病不必待人指摘,多作自能见之。”

【注释】①顷岁:近年间 ②乘间:乘机 ③工:好,巧妙 ④患:弊病。⑤疵:小毛病,引申为缺点。

【译文】

昔年,孙莘老认识欧阳修,曾乘机拿写文章的事向他请教。欧阳修说:“没有别的方法,只有勤奋读书并经常写文章,自然会有长进;但是世上一般人的毛病是练笔的机会很少,还懒于读书,而且一篇文章写好后,马上要求它超过别人,像这样很少有成功的。文章缺点也用不着别人指出来,自己多练笔就能发现了。”

1.解释句中加点词:(2分)

①尝乘间以文字问之 _________ ②唯勤读书而多为之 _________

2.下列选项中,解释“疵病不必待人指摘,多作自能见之。”正确的是_____(2分)

A.(文章的)小毛病不需要等人指点、摘录,多写文章,自己就能看见了。

B.(文章的)缺点不需要等待别人批评、挑剔,多改几次(文章)就能自己发现了。

C.(文章的)缺点不需要等待别人批评、挑剔,多写文章,自己就能发现了。

D.(文章的)缺点不需要等人指点、摘录,多改几次(文章),自己就能看见了。

3.欧阳修认为写好作文的诀窍是什么?请用自己的话回答。(2分)

____________________________________________________________________________________

【答案】 1.曾经 ; 只有 2.C 3. 勤奋读书;多动笔(多写)

(一)汉字构字法

关于汉字的造字法,从汉朝以来,相沿有“六书”的说法。六书之首,就是象形法。一般来说,汉字的造字方法有象形、指事、会意、形声。我国古代对造字法有“六书”的提法,除了上述四种外,还包括转注和假借。但严格说来这两种应属于用字的方法,所以本次我们只对前四种进行梳理。

1.象形字

象形字作为一种造字方法,东汉的许慎下的定义是“象形者,画成其物,随体诘诎,日、月是也。”也就是说直接幕拟某种图画物体的形象而产生。 甲骨文的日是“”写成圆圆的外廓,正是太阳的形状,中间的黑点,大概就是强光之所自出了。月是“”,月亮缺多于圆,用一弯新月来表现他的特征自然是最为合适的。

那么甲骨文中哪些字属于象形字呢?

(1)与人相关。

这类字如:口,齿,舌,眉,目,自,首,父,言,人,儿,女,母,子,身,老,屎,大,页,天,妾,若,立,交,夭,夨(cè),鬼,包,臣等等,在这里举出的只是其中的一部分。

这些字,有些直接是人体的器官如口、齿,有的是表示同相应的人体器官有关的其他意义如言、父,有的是表示各种人的名称如人、儿,有的是表示同人的行为或情态有关的各种意义如妾,天。

(2) 与动物有关的字

这类字如:牛,羽,羊,肉,虎,鹿,鸟,鸡,角,凤,贝,马,兔,犬,龙,龟,鱼,象等等。

这些字有的以部分表示全体,如牛,羊;有的用整个动物形体来表达,包括天上飞的、地上跑的、水里游的等等,如鸟,马,鱼。

(3)与植物有关的字

这类字如:来,麦,木,朱,屯,栅,才,桑,生,禾,穆,稻,康,秋,黍,米,不,未等等。

这类字既有草本植物也有木本植物,还有和蔬菜粮食相关的字,总的来说名词比较多,具有很强的象形性。

(4)与自然现象相关的字

这类字主要是同人的日常生活密切相关的事物,如:气,日,晕,晶,月,丘,山,石,火,水,川,灾,州,泉,谷,雨,雷,田,云,土,申等等。

2.指事

指事一般是指在象形字的基础上加上指示性符号或用纯符号组合来创造新字的方法。用指事方法造的字就是指事字。指事字有以下两种情况:?

(1)在象形字的基础上增加一个简单的符号,用来指示所要说明的事物。

例如:(本):在木下面加一短横,指出这儿是树根。(寸):在手腕上加一短横,表示手下一寸的地方。 (甘):在口字中加一短横,表示口中含着甜美的东西。(凶)字是指地上有一个深坑,走路的人没看见而踏空掉进坑里,「ㄩ」代表深坑,中间的「×」符号就是象征在陷阱里放置的致命的危险物(交叉而置的箭)。?

这类指事字都是指示事物的具体部位的,是在象形字上附加指示符号来表示词义的。

(2)用纯粹的符号来指明或象征某种事物、某种意义。

例如: “上”和“下”都是以一条长横线表示位置的界限,线上加一短横表示“上”,线下加一短横表示“下”。其他如表示抽象的数目的“一”“二”“三”等字都属于纯粹符号性质的指事字。??

指事字虽然可以表示某些概念,但是也有很大的局限性。多为抽象事物,而无具体形象可画,所以往往在象形字上加上象征性符号来表示。汉字中用指事方法造出的字最少,在《说文》中指事字共只有125个。指事字同象形字一样,一般都是单一的形体,不能再分为两个字,所以也是独体字。

常见的指事字如下:

朱、本、末、未、刃、中、回、寸、天、左、右、立、王、上、下、旦、白、甘……

3.会意

会意是用两个或两个以上的独体字根据意义之间的关系合成一个字,综合表示这些构字成分合成的意义,这种造字法叫会意。用会意法造出的字是会意字。如:休、牧、从、比、步、益、采、炙、囚……

常见的会意字如:兵、看、集、伙、尘、双、轰、秉、初、伐、戍、休、告、哭、步、品、难、林、信、劣、卡、忐、忑、舀、甭、孬、歪、终、泪、既、即、几、祭、解、鲜、益、友、匠、淼、磊、森……

那么会意字有哪些分类呢?

会意字有用两个或两个以上相同偏旁组合起来的,也有用两个或两个以上?不同偏旁组合起来的。前一类叫同体会意字,后一类叫异体会意字。?

(1)同体会意这是用相同的偏旁组合成新字。例如下文:

从:两人前后相随,表示跟从。

比:两人后向并立,表示比较。

北:本即“背”字。两人相背而立,表示方向相反。

众:三人重叠,表示众多。

林:双木重叠,表示树林。??

森:三木重叠,表示树木很多。??

炎:二火相重,表示烈火旺盛。??

友:两手相助,引申为朋友。??

晶:三日重叠,表示光亮。??

(2)异体会意这是用不同的偏旁组合成新字。例如:

休:人靠着树,表示休息。??

采:上爪下木,表示手在树上采摘东西。??

匠:木匠,“匚”是装工具之器,“斤”是斧子。?

炙:把肉放在火上烤,引申为烤熟的肉食。?

益:本即“溢”字。上面从水,表示水漫出器皿。??

牧:手持木棍赶牛,表示放牧。??

看:手搭在眼上,表示观看。??

见:人抬头睁目,表示看见。??

烦:“页”是人头形,从“火”,表示发热头痛。?

解:用刀把牛角砍向一方,表示分解。??

初:从刀从衣,本义是用刀裁衣为制衣之初,后泛指行动的开始。??

这类会意字较多,又如人言为“信”,小土为“尘”,日月为“明”,大力为“夯?”,少力为“劣”,不正为“歪”,不好为“孬”,不用为“甭”,山石为“岩”,合手为“拿”,两手中分为“掰”等等。

语言中有许多抽象的词无法用象形、指事方法造出字来表示,会意造字法正好弥补了它们的不足。

4.形声字

形声是一种半意半音的造字法。表示意义的部分叫“形旁”或“意符”,其作用是指出字的意义类属;表示声音的部分叫“声旁”或“声符”,其作用是标明字的读音。利用形旁和声旁组成的字就是形声字。例如:“柑”便是一个形声字,“木”是形旁,表示“柑”字字义所?属的类别;“甘”是声旁,表示“柑”字读“甘”的音。?

??形声字中形旁和声旁的组合方式常见的有以下几种:??

(1)左形右声:如校、哼、蝗、城、爬、胸、河、犷。?

(2)右形左声:如功、期、剃、顶、欣、鸠、领、切。?

(3)上形下声:如草、笆、景、骂、宇、窥、崇、零。?

(4)下形上声:如盒、盲、煎、恩、梨、毙、裂、堡。?

(5)外形内声:如固、近、府、厦、衷、裹、阁、病。?

(6)内形外声:如闻、闷、问、闽、辨、辩、辫、哀。

5.假借

假借就是同音替代。口语里有的词,没有相应的文字对应。于是就找一个和它发音相同的同音字来表示他的含义。例如“自”本来是“鼻”的象形字,后来借作“自己”的“自”。“朱”本义是树桩,后来表示颜色红色,因为当时黄河流域有一种树是赤心木,后来还回一个“株”,表示树桩。“莫”本义是傍晚,后来表示“没有”,用“暮”代表傍晚,“莫”下加了一个“日”。

6.转注

属于“用字法”。不同地区因为发音有不同,以及地域上的隔阂,以至对同样的事物会有不同的称呼。当这两个字是用来表达相同的东西,词义一样时,它们会有相同的部首或部件。例如“考”、“老”二字,本义都是长者;“颠”、“顶”二字,本义都是头顶;“窍”、“空”二字,本义都是孔。这些字有著相同的部首(或部件)及解析,读音上也是有音转的关系。

(二)词语分类及词义推测

1.实词

(1)一词多义

从语言环境推断词义,如:a.三顾臣于草庐之中 拜访

b.顾野有麦场 回头看,看,看见(环顾,四顾)

c.顾不如蜀鄙之僧哉 还,反而

(2)通假字 如:亲戚畔之 同“叛”,背叛

(3)古今异义词 如:牺牲玉帛 指猪、牛、羊等祭品

(4)词类活用

①名词活用为动词, 如:一狼洞其中 打洞

②名词作状语, 如:有好事者船载以入 用船

③动词活用为名词,如:夫大国,难测也,惧有伏焉。(埋伏的部队,伏兵)《曹刿论战》

④形容词活用为动词,如:尔安敢轻吾射 轻视

⑤名词、动词、形容词的使动用法,如:a.饿其体肤,空乏其身

b.君将哀而生之乎

⑥动词、形容词的意动用法,如:a.父异焉,借旁近与之

b.不耻下问

2.虚词 之、其、而、以、何、于

注意:(1)在具体语言环境中辨识词义和用法; (2)在具体语言环境中揣摩语气。

3.实词词义把握

(1)从语言环境推断词义

所谓语言环境,就是指词语在文中所处的具体的、特定的位置。从语言环境推断词义,就是根据上下文的文意去解释文言词语。

如“三顾臣于草庐之中”(《出师表》) ,“顾野有麦场”(《狼》),“顾不如蜀鄙之僧哉”(《为学》),三个句子里都有“顾”,第1句“顾”的对象是“臣”,可以推断其词义是“访问”“看望”;第2句“顾”的对象是“麦场”,可以推断其词义是“看”“看见” (或“回看”);第3句“顾”作“不如”的修饰语,可推断其词义是“反而”。同一个词语所处语境不同,词义便不同。

有些词语古今意义已有很大区别,如“牺牲玉帛”(《曹论战》) ,“率妻子邑人来此绝境”(《桃花源记》)等句中加点的词语,也需依据语言环境推断。

(2)根据字形推断词义。

汉语的造字法(尤其是象形,指事,会意,形声这四种)为我们推测领悟词义提供了有利的帮助。根据字形推断出词的大概意义范畴,再根据上下文,就可以确定词的具体含义。通常来说,凡形旁从“禾”与五谷有关;从“贝”与金钱有关。如:“不赂者以赂者丧” 赂即贿赂。

形旁从“钅(金)、木、氵(水)、(火)、土”者词义与五行有关;

从“刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)、殳”者与兵器有关,

从“马、牛、羊、豕、犭、 鸟、虫”者与动物有关。

从“(言)、辶(走)、忄(心)、彳(行)”者与人的行为有关。

“页”的本义是头,故以“页”作意符的字都和头、面的意义有关:如“顶、颊、颈、颔”等;“斤”的本义是一种锐利的砍伐工具,故以“斤”作意符的字大多和砍伐、截断的意思有关,如“斫、斩、断”等;“手”旁的字大多同手的行为动作有关,如“拉、扯、推、按、提、拔”等。。

用“王”作形旁的字,不都是与本义为一种大斧(有这种斧的人有镇压之权,多与君主,天子有关)的王(皇、闰)有关,而绝大多数是与玉石或玉器(理、琢、环、珍)有关。

有些形声字的意符已经看不出表示意义范畴的意思了。如“理”字,从“玉”(玉作左偏旁写作王)“里”声,本义是治玉,后引申为“治理”“修理”“管理”义。

再如“笨”字,从“竹”“本”声,《说文解字》释它的本义是“竹裹”,现在已经假借为“笨拙”义,和意符“竹”毫无关系。

由于有些形声字的意符选择不够科学,造成意符表义不确切。例如,不同的义类用了同一个形旁:蛾是一种昆虫,但虹是一种自然现象,蝟是兽类,都不是虫类,可是它们的形旁都是“虫”;“鲸”不是鱼类,形旁却是鱼。

其它还有:禾—五谷、贝— 金钱、 皿— 器具、 纟— 丝麻、宀 —房舍、 求— 毛皮、隹— 鸟雀、冖 —笼罩、 歹 —死亡、 月 —肉、 页 —脑袋、自— 鼻、 目— 眼、 尸— 身体……

如《念奴娇》“樯橹灰飞烟灭”中的“橹”:木制的船具。“不刊之论”中的“刊”从形旁上看应该与“刀”有关;再如“君径造袁所寓之法华寺”一句中“造”字的意义。“造”的义符为“辶”,联系下文“袁所寓之法华寺”,不难推测与处所关联的词义应该是“到”“去”的意思,“造”的其它意义“制造”“成就”显然与文意不符。“过”也同理,也可译为“拜访”之义。

例题解析

陶侃惜谷

陶侃尝出游,见人持一把未熟稻,侃问:“用此何为?”人云:“行道所见,聊①取之耳。”侃大怒诘曰:“汝既不田,而戏贼②人稻!”执而鞭之。是事广传,是以百姓勤于农植,家给人足。?

【注释】①聊:随便。②贼:损害,伤害。

1.解释加点字词:(4分)?

(1)尝出游(???)?(2)用此何为( )

2.用现代汉语翻译下面的句子(2分)

汝既不田,而戏贼人稻!

____________________________________________________________________________________________

3.作者对陶侃的态度如何?本文表现了陶侃的什么特点?(2分)

____________________________________________________________________________________________

练习

(一)阅读下文,完成1-3题(9分)

鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入;横执之,亦不可入。计无所出。俄①有老父②至,曰:“吾非圣人,但见事多矣!何不以锯中截而入?”遂依而截之。

【注释】①俄:一会儿。②老父:老年男子。

1.解释下列加点的字(2分)

(1)不可入( ) (2)俄有老父至()

2.翻译句子(3分)

鲁有执长竿入城门者,初竖执之

____________________________________________________________________________________________

3.这个故事给我们的启示是什么?(2分)

____________________________________________________________________________________________

4.解释下列加点的词语。

(1)执长竿入城门者 执( ) (2)初竖执之 初( )

5.用现代汉语翻译下面句子。

何不以锯中截而入?

____________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面文言文,完成练习。(12分)

王戎不取道旁李

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之信然。

(《世说新语》)

1.解释下列句子中加点的字。(2分)

(1)尝与诸小儿游( ) (2)诸儿竞走取之( )

2.用现代汉语翻译文中画横线的句子。(4分)

(1)看道边李树多子折枝。

___________________________________________________________________________________________

(2)取之信然。

___________________________________________________________________________________________

3.用自己的话说一说王戎认为“树在道边而多子,此必苦李"的原因是什么。(3分)

___________________________________________________________________________________________

4.这个故事使你获得了什么启示?(3分)

___________________________________________________________________________________________

(三)阅读下文,完成1-4题(10分)

昔吴起出,遇故人,而止之食。故人曰:“诺,期返而食。”起曰:“待公而食。”故人至暮不来,起不食待之。明日早,令人求故人,故人来,方与之食。起之不食以俟者,恐其自食其言也。其为信若此,宜其能服三军欤?欲服三军,非信不可也!

1.解释下列加点的词语。(4分)

令人求故人( ) (2)方与之食( )

2.翻译句子。(2分)

起之不食以俟者,恐其自食其言也。

___________________________________________________________________________________________

3.下列“之”的用法与另两个不同的一项是( )(2分)

A. 起不食待之 B. 故人来,方与之食。 C. 起之不食以俟者,恐其自食其言也。

4.从文中可以看出,吴起是个具有什么样品质的人?

___________________________________________________________________________________________

(四)阅读下文,完成第1-4题(10分)

刘氏者,某乡寡妇也。育一儿,昼则耕作于田间,夜则纺织于烛下,竟年如是。邻有贫乏者,刘氏辄①以斗升相济。偶有无衣者,刘氏以己之衣遗②之。乡里咸称其善。然儿不解,心有怨言。母诫之,曰:“与人为善,乃为人之本,谁无缓急之事。”母卒三年,刘家大火,屋舍衣物殆尽。乡邻给衣物,且为之伐木建屋,皆念刘氏之情也。时刘儿方悟母之善举也。

注释:①辄(zhé):就。 ②遗(wèi):赠送。

1.解释加点字(2分)

(1)乃为人之本( ) (2)乡里咸称其善( )

2.翻译句子(3分)

为之伐木建屋,皆念刘氏之情也

___________________________________________________________________________

3.刘氏之“善”具体表现在:(用原文语句回答)(2分)

(1)“ ”

(2)“ ”

4.刘家儿子“方悟”,他悟出的道理是什么?(3分)

___________________________________________________________________________

(五)阅读下列文段,完成以下试题。(8分)

公孙仪不受鱼

公孙仪①相鲁②而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之,公仪子不受。其弟子谏曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。夫即③受鱼,必有下人④之色;有下人之色,将枉⑤于法;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,此不必致我鱼,我又不能自给鱼。即无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”

(《韩非子》)

【注释】:①公孙仪:春秋时鲁穆公的宰相,复姓公孙,名仪。 ②相鲁:做鲁国宰相。相:做宰相。 ③即:假如。 ④下人:迁就他人。 ⑤枉:歪曲。

1. 解释下列加点词语。(4分)

一国尽争买鱼而献之 ( ) ( )

2. 用现代汉语翻译文中划线句子。(2分)

夫唯嗜鱼,故不受也。

___________________________________________________________________________

3. 从上文看出公孙仪是个 的人。(2分)

(六)阅读下列文段,完成以下试题。

楚人学舟

楚人有习操舟者,其始折旋疾徐,惟舟师之是听。于是小试洲渚之间,所向莫不如意,遂以为尽操舟之术,遽谢舟师,椎鼓径进,亟犯在险,乃四顾胆落,坠桨失柁。

【注释】①楚:古国名。②折:调头。旋:转弯。③椎:用椎敲。古代作战,前进时以击鼓为号。④亟:突然。犯:碰到。⑤柁:同“舵”。

1.解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)惟舟师之是听( )

(2)乃四顾胆落( )

2.用现代汉语解释文中画线的句子。(2分)

遂以为尽操舟之术。

____________________________________________________________________________________________

3.本文告诉人们的道理是:___________________________________________。(2分)

(七)阅读文言文,回答问题(5分)

齐人有好猎者

齐人有好猎者,旷日①持久而不得兽,入则羞对其家室,出则愧对其知友。惟②其所以不得之故,乃狗恶也。欲得良狗,则家贫无从③。于是还而疾耕④,疾耕则家富,家富则市得良犬。于是,猎兽之获,常过人矣。非独猎也,百事也尽然。

注释:①旷日:空费时日。②惟:思考。③无从:没有办法。④疾耕:努力耕田。

1.解释加点字:齐人有好猎者( )(1分)

2.用现代汉语翻译文中划线句:猎兽之获,常过人矣。 (2分)

3.你从本文中获得了怎样的启示? (2分)

作业

一、课外文言文,完成1-2题(5分)

板桥诵书

人咸谓板桥①读书善记,不知非善记,乃善诵耳。板桥每读一书,必千百遍。舟中、马上、被底,或当食忘匕箸②,或对客不听其语,并自忘其所语,皆记书默诵也。

【注释】

①郑燮,字克柔,号板桥,清朝书画家,文学家,也称郑板桥。是“扬州八怪”之一。郑燮一生画竹最多,次则兰、石,但也画松画菊,是清代比较有代表性的文人画家。 ②或当食忘匕箸:或,有时。匕箸:调勺和筷子。匕:古人取食的器具,相当于现在的羹匙。箸:筷子。

1.解释下列加点词语。(2分)

人咸谓板桥读书善记( ) 乃善诵耳( )

2.用自己的话从三方面说说郑板桥是如何“善诵”的?(3分)

(1)数量上: ;

(2)场合: ;

(3)情态: 。

二、阅读下文,完成1-3题(6分)

顷岁①孙莘老识欧阳文忠公,尝乘间②以文字问之。云:“无它术,唯勤读书而多为之,自工③;世人患④作文字少,又懒读书,每一篇出,即求过人,如此少有至者。疵⑤病不必待人指摘,多作自能见之。”

【注释】①顷岁:近年间 ②乘间:乘机 ③工:好,巧妙 ④患:弊病。⑤疵:小毛病,引申为缺点。

1.解释句中加点词:(2分)

①尝乘间以文字问之 _________ ②唯勤读书而多为之 _________

2.下列选项中,解释“疵病不必待人指摘,多作自能见之。”正确的是_____(2分)

A.(文章的)小毛病不需要等人指点、摘录,多写文章,自己就能看见了。

B.(文章的)缺点不需要等待别人批评、挑剔,多改几次(文章)就能自己发现了。

C.(文章的)缺点不需要等待别人批评、挑剔,多写文章,自己就能发现了。

D.(文章的)缺点不需要等人指点、摘录,多改几次(文章),自己就能看见了。

3.欧阳修认为写好作文的诀窍是什么?请用自己的话回答。(2分)

____________________________________________________________________________________

文言文(二)实词探究

(一)汉字构字法

关于汉字的造字法,从汉朝以来,相沿有“六书”的说法。六书之首,就是象形法。一般来说,汉字的造字方法有象形、指事、会意、形声。我国古代对造字法有“六书”的提法,除了上述四种外,还包括转注和假借。但严格说来这两种应属于用字的方法,所以本次我们只对前四种进行梳理。

1.象形字

象形字作为一种造字方法,东汉的许慎下的定义是“象形者,画成其物,随体诘诎,日、月是也。”也就是说直接幕拟某种图画物体的形象而产生。 甲骨文的日是“”写成圆圆的外廓,正是太阳的形状,中间的黑点,大概就是强光之所自出了。月是“”,月亮缺多于圆,用一弯新月来表现他的特征自然是最为合适的。

那么甲骨文中哪些字属于象形字呢?

(1)与人相关。

这类字如:口,齿,舌,眉,目,自,首,父,言,人,儿,女,母,子,身,老,屎,大,页,天,妾,若,立,交,夭,夨(cè),鬼,包,臣等等,在这里举出的只是其中的一部分。

这些字,有些直接是人体的器官如口、齿,有的是表示同相应的人体器官有关的其他意义如言、父,有的是表示各种人的名称如人、儿,有的是表示同人的行为或情态有关的各种意义如妾,天。

(2) 与动物有关的字

这类字如:牛,羽,羊,肉,虎,鹿,鸟,鸡,角,凤,贝,马,兔,犬,龙,龟,鱼,象等等。

这些字有的以部分表示全体,如牛,羊;有的用整个动物形体来表达,包括天上飞的、地上跑的、水里游的等等,如鸟,马,鱼。

(3)与植物有关的字

这类字如:来,麦,木,朱,屯,栅,才,桑,生,禾,穆,稻,康,秋,黍,米,不,未等等。

这类字既有草本植物也有木本植物,还有和蔬菜粮食相关的字,总的来说名词比较多,具有很强的象形性。

(4)与自然现象相关的字

这类字主要是同人的日常生活密切相关的事物,如:气,日,晕,晶,月,丘,山,石,火,水,川,灾,州,泉,谷,雨,雷,田,云,土,申等等。

2.指事

指事一般是指在象形字的基础上加上指示性符号或用纯符号组合来创造新字的方法。用指事方法造的字就是指事字。指事字有以下两种情况:?

(1)在象形字的基础上增加一个简单的符号,用来指示所要说明的事物。

例如:(本):在木下面加一短横,指出这儿是树根。(寸):在手腕上加一短横,表示手下一寸的地方。 (甘):在口字中加一短横,表示口中含着甜美的东西。(凶)字是指地上有一个深坑,走路的人没看见而踏空掉进坑里,「ㄩ」代表深坑,中间的「×」符号就是象征在陷阱里放置的致命的危险物(交叉而置的箭)。?

这类指事字都是指示事物的具体部位的,是在象形字上附加指示符号来表示词义的。

(2)用纯粹的符号来指明或象征某种事物、某种意义。

例如: “上”和“下”都是以一条长横线表示位置的界限,线上加一短横表示“上”,线下加一短横表示“下”。其他如表示抽象的数目的“一”“二”“三”等字都属于纯粹符号性质的指事字。??

指事字虽然可以表示某些概念,但是也有很大的局限性。多为抽象事物,而无具体形象可画,所以往往在象形字上加上象征性符号来表示。汉字中用指事方法造出的字最少,在《说文》中指事字共只有125个。指事字同象形字一样,一般都是单一的形体,不能再分为两个字,所以也是独体字。

常见的指事字如下:

朱、本、末、未、刃、中、回、寸、天、左、右、立、王、上、下、旦、白、甘……

3.会意

会意是用两个或两个以上的独体字根据意义之间的关系合成一个字,综合表示这些构字成分合成的意义,这种造字法叫会意。用会意法造出的字是会意字。如:休、牧、从、比、步、益、采、炙、囚……

常见的会意字如:兵、看、集、伙、尘、双、轰、秉、初、伐、戍、休、告、哭、步、品、难、林、信、劣、卡、忐、忑、舀、甭、孬、歪、终、泪、既、即、几、祭、解、鲜、益、友、匠、淼、磊、森……

那么会意字有哪些分类呢?

会意字有用两个或两个以上相同偏旁组合起来的,也有用两个或两个以上?不同偏旁组合起来的。前一类叫同体会意字,后一类叫异体会意字。?

(1)同体会意这是用相同的偏旁组合成新字。例如下文:

从:两人前后相随,表示跟从。

比:两人后向并立,表示比较。

北:本即“背”字。两人相背而立,表示方向相反。

众:三人重叠,表示众多。

林:双木重叠,表示树林。??

森:三木重叠,表示树木很多。??

炎:二火相重,表示烈火旺盛。??

友:两手相助,引申为朋友。??

晶:三日重叠,表示光亮。??

(2)异体会意这是用不同的偏旁组合成新字。例如:

休:人靠着树,表示休息。??

采:上爪下木,表示手在树上采摘东西。??

匠:木匠,“匚”是装工具之器,“斤”是斧子。?

炙:把肉放在火上烤,引申为烤熟的肉食。?

益:本即“溢”字。上面从水,表示水漫出器皿。??

牧:手持木棍赶牛,表示放牧。??

看:手搭在眼上,表示观看。??

见:人抬头睁目,表示看见。??

烦:“页”是人头形,从“火”,表示发热头痛。?

解:用刀把牛角砍向一方,表示分解。??

初:从刀从衣,本义是用刀裁衣为制衣之初,后泛指行动的开始。??

这类会意字较多,又如人言为“信”,小土为“尘”,日月为“明”,大力为“夯?”,少力为“劣”,不正为“歪”,不好为“孬”,不用为“甭”,山石为“岩”,合手为“拿”,两手中分为“掰”等等。

语言中有许多抽象的词无法用象形、指事方法造出字来表示,会意造字法正好弥补了它们的不足。

4.形声字

形声是一种半意半音的造字法。表示意义的部分叫“形旁”或“意符”,其作用是指出字的意义类属;表示声音的部分叫“声旁”或“声符”,其作用是标明字的读音。利用形旁和声旁组成的字就是形声字。例如:“柑”便是一个形声字,“木”是形旁,表示“柑”字字义所?属的类别;“甘”是声旁,表示“柑”字读“甘”的音。?

??形声字中形旁和声旁的组合方式常见的有以下几种:??

(1)左形右声:如校、哼、蝗、城、爬、胸、河、犷。?

(2)右形左声:如功、期、剃、顶、欣、鸠、领、切。?

(3)上形下声:如草、笆、景、骂、宇、窥、崇、零。?

(4)下形上声:如盒、盲、煎、恩、梨、毙、裂、堡。?

(5)外形内声:如固、近、府、厦、衷、裹、阁、病。?

(6)内形外声:如闻、闷、问、闽、辨、辩、辫、哀。

5.假借

假借就是同音替代。口语里有的词,没有相应的文字对应。于是就找一个和它发音相同的同音字来表示他的含义。例如“自”本来是“鼻”的象形字,后来借作“自己”的“自”。“朱”本义是树桩,后来表示颜色红色,因为当时黄河流域有一种树是赤心木,后来还回一个“株”,表示树桩。“莫”本义是傍晚,后来表示“没有”,用“暮”代表傍晚,“莫”下加了一个“日”。

6.转注

属于“用字法”。不同地区因为发音有不同,以及地域上的隔阂,以至对同样的事物会有不同的称呼。当这两个字是用来表达相同的东西,词义一样时,它们会有相同的部首或部件。例如“考”、“老”二字,本义都是长者;“颠”、“顶”二字,本义都是头顶;“窍”、“空”二字,本义都是孔。这些字有著相同的部首(或部件)及解析,读音上也是有音转的关系。

(二)词语分类及词义推测

1.实词

(1)一词多义

从语言环境推断词义,如:a.三顾臣于草庐之中 拜访

b.顾野有麦场 回头看,看,看见(环顾,四顾)

c.顾不如蜀鄙之僧哉 还,反而

(2)通假字 如:亲戚畔之 同“叛”,背叛

(3)古今异义词 如:牺牲玉帛 指猪、牛、羊等祭品

(4)词类活用

①名词活用为动词, 如:一狼洞其中 打洞

②名词作状语, 如:有好事者船载以入 用船

③动词活用为名词,如:夫大国,难测也,惧有伏焉。(埋伏的部队,伏兵)《曹刿论战》

④形容词活用为动词,如:尔安敢轻吾射 轻视

⑤名词、动词、形容词的使动用法,如:a.饿其体肤,空乏其身

b.君将哀而生之乎

⑥动词、形容词的意动用法,如:a.父异焉,借旁近与之

b.不耻下问

2.虚词 之、其、而、以、何、于

注意:(1)在具体语言环境中辨识词义和用法; (2)在具体语言环境中揣摩语气。

3.实词词义把握

(1)从语言环境推断词义

所谓语言环境,就是指词语在文中所处的具体的、特定的位置。从语言环境推断词义,就是根据上下文的文意去解释文言词语。

如“三顾臣于草庐之中”(《出师表》) ,“顾野有麦场”(《狼》),“顾不如蜀鄙之僧哉”(《为学》),三个句子里都有“顾”,第1句“顾”的对象是“臣”,可以推断其词义是“访问”“看望”;第2句“顾”的对象是“麦场”,可以推断其词义是“看”“看见” (或“回看”);第3句“顾”作“不如”的修饰语,可推断其词义是“反而”。同一个词语所处语境不同,词义便不同。

有些词语古今意义已有很大区别,如“牺牲玉帛”(《曹论战》) ,“率妻子邑人来此绝境”(《桃花源记》)等句中加点的词语,也需依据语言环境推断。

(2)根据字形推断词义。

汉语的造字法(尤其是象形,指事,会意,形声这四种)为我们推测领悟词义提供了有利的帮助。根据字形推断出词的大概意义范畴,再根据上下文,就可以确定词的具体含义。通常来说,凡形旁从“禾”与五谷有关;从“贝”与金钱有关。如:“不赂者以赂者丧” 赂即贿赂。

形旁从“钅(金)、木、氵(水)、(火)、土”者词义与五行有关;

从“刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)、殳”者与兵器有关,

从“马、牛、羊、豕、犭、 鸟、虫”者与动物有关。

从“(言)、辶(走)、忄(心)、彳(行)”者与人的行为有关。

“页”的本义是头,故以“页”作意符的字都和头、面的意义有关:如“顶、颊、颈、颔”等;“斤”的本义是一种锐利的砍伐工具,故以“斤”作意符的字大多和砍伐、截断的意思有关,如“斫、斩、断”等;“手”旁的字大多同手的行为动作有关,如“拉、扯、推、按、提、拔”等。。

用“王”作形旁的字,不都是与本义为一种大斧(有这种斧的人有镇压之权,多与君主,天子有关)的王(皇、闰)有关,而绝大多数是与玉石或玉器(理、琢、环、珍)有关。

有些形声字的意符已经看不出表示意义范畴的意思了。如“理”字,从“玉”(玉作左偏旁写作王)“里”声,本义是治玉,后引申为“治理”“修理”“管理”义。

再如“笨”字,从“竹”“本”声,《说文解字》释它的本义是“竹裹”,现在已经假借为“笨拙”义,和意符“竹”毫无关系。

由于有些形声字的意符选择不够科学,造成意符表义不确切。例如,不同的义类用了同一个形旁:蛾是一种昆虫,但虹是一种自然现象,蝟是兽类,都不是虫类,可是它们的形旁都是“虫”;“鲸”不是鱼类,形旁却是鱼。

其它还有:禾—五谷、贝— 金钱、 皿— 器具、 纟— 丝麻、宀 —房舍、 求— 毛皮、隹— 鸟雀、冖 —笼罩、 歹 —死亡、 月 —肉、 页 —脑袋、自— 鼻、 目— 眼、 尸— 身体……

如《念奴娇》“樯橹灰飞烟灭”中的“橹”:木制的船具。“不刊之论”中的“刊”从形旁上看应该与“刀”有关;再如“君径造袁所寓之法华寺”一句中“造”字的意义。“造”的义符为“辶”,联系下文“袁所寓之法华寺”,不难推测与处所关联的词义应该是“到”“去”的意思,“造”的其它意义“制造”“成就”显然与文意不符。“过”也同理,也可译为“拜访”之义。

例题解析

陶侃惜谷

陶侃尝出游,见人持一把未熟稻,侃问:“用此何为?”人云:“行道所见,聊①取之耳。”侃大怒诘曰:“汝既不田,而戏贼②人稻!”执而鞭之。是事广传,是以百姓勤于农植,家给人足。?

【注释】①聊:随便。②贼:损害,伤害。

【译文】

陶侃曾经外去游览,看到一个人拿着一把没熟的稻穗,陶侃问:“拿这些东西干什么?”那人说:“走在路上我看见它,随便拔一把罢了.”陶侃十分生气地说:“你既然不种田,竟然还糟蹋人家的稻子!”陶侃(就把那人抓起来)拿鞭子抽他.(陶侃爱护庄稼而执法严)因此老百姓都对农副业肯下苦力,家家生活宽裕,人人丰衣足食!

1.解释加点字词:(4分)?

(1)尝出游(???)?(2)用此何为( )

2.用现代汉语翻译下面的句子(2分)

汝既不田,而戏贼人稻!

____________________________________________________________________________________________

3.作者对陶侃的态度如何?本文表现了陶侃的什么特点?(2分)

____________________________________________________________________________________________

【答案】

1.曾经;做

2.你既然不种田,竟然戏耍糟蹋别人的庄稼。

3.赞扬。本文表现了陶侃重视农耕、爱护农业生产、农民有较深的感情的特点

【解答】

1.查对常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力。解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断。

(1)句意为:经外去游览。尝:曾经。(2)句意为:拿这些东西干什么。为:做。

2.本题考查的是重点句子的翻译,做该题时,要忠于原文、不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅.注意重点字词以及常见句式的翻译,以直译为主,意义为辅。

句中重点词语有汝:你;句意为:你既然不种田,竟然戏耍糟蹋别人的庄稼。

3.本题考查学生对文言文内容的理解与分析的能力.答题时需要通晓全文大意即可。

练习

(一)阅读下文,完成1-3题(9分)

鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入;横执之,亦不可入。计无所出。俄①有老父②至,曰:“吾非圣人,但见事多矣!何不以锯中截而入?”遂依而截之。

【注释】①俄:一会儿。②老父:老年男子。

【译文】

鲁国有个拿着长长的竿子进入城门的人,起初竖立起来拿着它,不能进入城门,横过来拿着它,也不能进入城门,实在想不出办法来了。一会儿,有个老人来到这里说:“我并不是圣人,只不过是见到的事情多了,为什么不用锯子把长竿从中间截断后进入城门呢?”那个鲁国人于是依照老人的办法将长竿子截断了。

1.解释下列加点的字(2分)

(1)不可入( ) (2)俄有老父至()

2.翻译句子(3分)

鲁有执长竿入城门者,初竖执之

____________________________________________________________________________________________

3.这个故事给我们的启示是什么?(2分)

____________________________________________________________________________________________

4.解释下列加点的词语。

(1)执长竿入城门者 执( ) (2)初竖执之 初( )

5.用现代汉语翻译下面句子。

何不以锯中截而入?

____________________________________________________________________________________________

【答案】

1.进入 来到

2.鲁国有一个拿着长长竹竿要进入城内的人,起初竖立起来拿着它。

3.这个故事告诉我们:思维要灵活,不要片面与固执;或即做事不能死板,要根据具体的环境改变自己的行为;

不能像“老父”那样自作聪明好为人师;虚心受教也不能不动脑筋,决不能盲从别人的意见。

4.(1)拿(2)开始

5.(你)怎么不用锯子(把长竿)从当中截断进城呢?

(二)阅读下面文言文,完成练习。(12分)

王戎不取道旁李

王戎七岁,尝与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之信然。

(《世说新语》)

【译文】

王戎七岁的时候,曾经和许多小孩一起玩耍。他们看见路边李树上果实累累,压得树枝都弯下去了,许多孩子都争先恐后地奔过去摘李子,只有王戎没有动。有人问他为什么(不去摘李子),王戎回答说:“李树在路边竟然还有这么多李子,这一定是苦李子。”摘来一尝,的确如此。

1.解释下列句子中加点的字。(2分)

(1)尝与诸小儿游( ) (2)诸儿竞走取之( )

2.用现代汉语翻译文中画横线的句子。(4分)

(1)看道边李树多子折枝。

___________________________________________________________________________________________

(2)取之信然。

___________________________________________________________________________________________

3.用自己的话说一说王戎认为“树在道边而多子,此必苦李"的原因是什么。(3分)

___________________________________________________________________________________________

4.这个故事使你获得了什么启示?(3分)

___________________________________________________________________________________________

【答案】

1.(1)曾经(2)跑

2.(1)看到路边有一棵李子树,李子很多,压弯了树枝。

(2)把李子摘下来一尝果然是这样。

3.因为如果是甜李子的话,在路边早就被人摘没了。

4.这个故事告诉我们遇到事情要多思考,不能盲从。

(三)阅读下文,完成1-4题(10分)

昔吴起出,遇故人,而止之食。故人曰:“诺,期返而食。”起曰:“待公而食。”故人至暮不来,起不食待之。明日早,令人求故人,故人来,方与之食。起之不食以俟者,恐其自食其言也。其为信若此,宜其能服三军欤?欲服三军,非信不可也!

【译文】

从前吴起外出,遇到了老友,就留他吃饭。老友说:“好,到时再回来吃饭。”吴起说:“(我在家)等待您一起吃饭。”老友到了夜晚还没有来,吴起不吃饭等候他。第二天早晨,(吴起)让人去找老友,老友来了,才同他一起吃饭。吴起不吃饭而等候老友的原因是:怕自己说了话不算数啊。他坚守信用到如此程度,这是能使军队信服的缘由!要使军队信服,(作为将领)不守信用是不行的!

1.解释下列加点的词语。(4分)

令人求故人( ) (2)方与之食( )

2.翻译句子。(2分)

起之不食以俟者,恐其自食其言也。

___________________________________________________________________________________________

3.下列“之”的用法与另两个不同的一项是( )(2分)

A. 起不食待之 B. 故人来,方与之食。 C. 起之不食以俟者,恐其自食其言也。

4.从文中可以看出,吴起是个具有什么样品质的人?

___________________________________________________________________________________________

【答案】

1.(1)派 命令 (2)才

2.吴起不吃饭而等候老友的原因是:怕自己说了话不算数啊。

3.C

4.为人讲信用,待人诚恳守信。

(四)阅读下文,完成第1-4题(10分)

刘氏者,某乡寡妇也。育一儿,昼则耕作于田间,夜则纺织于烛下,竟年如是。邻有贫乏者,刘氏辄①以斗升相济。偶有无衣者,刘氏以己之衣遗②之。乡里咸称其善。然儿不解,心有怨言。母诫之,曰:“与人为善,乃为人之本,谁无缓急之事。”母卒三年,刘家大火,屋舍衣物殆尽。乡邻给衣物,且为之伐木建屋,皆念刘氏之情也。时刘儿方悟母之善举也。

注释:①辄(zhé):就。 ②遗(wèi):赠送。

【译文】

刘氏是某一个乡里的寡妇,抚养有一个孩子。她白天在田间努力耕作,晚上点着烛火在织机上纺织,终年都像这样。邻居中有穷困的人,她往往用一升一斗的粮食救济他们。偶尔没有衣服穿的人,她就把自己的衣服赠送给他们,乡里的人都称赞她的善良。然而她的儿子不理解,心里很有怨言。刘氏就告诫他,说:“为别人做好事,是做人的根本,谁没有紧急的事情呢?”刘氏死后三年,刘家遭遇大火,宿舍衣物全部被烧光。大家不仅给他衣服,还为他砍树建造房屋,这都是怀念刘寡妇的情意呀。这时刘寡妇的儿子才明白母亲做好事的原因。

1.解释加点字(2分)

(1)乃为人之本( ) (2)乡里咸称其善( )

2.翻译句子(3分)

为之伐木建屋,皆念刘氏之情也

___________________________________________________________________________

3.刘氏之“善”具体表现在:(用原文语句回答)(2分)

(1)“ ”

(2)“ ”

4.刘家儿子“方悟”,他悟出的道理是什么?(3分)

___________________________________________________________________________

【参考答案】(10分)

(1)做 (2)好,善良 (2分)

(乡邻)为他砍树建造房屋,这都是感念刘氏的恩情!(关键词:伐、之、皆)(3分)

(1)“邻有贫乏者,刘氏辄以斗升相济”

(2)“偶有无衣者,刘氏以己之衣遗之” (共2分,每格1分)

4、他明白了对别人做好事,别人也会回报自己的道理。(意对即可)(3分)

(五)阅读下列文段,完成以下试题。(8分)

公孙仪不受鱼

公孙仪①相鲁②而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之,公仪子不受。其弟子谏曰:“夫子嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。夫即③受鱼,必有下人④之色;有下人之色,将枉⑤于法;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,此不必致我鱼,我又不能自给鱼。即无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”

(《韩非子》)

【注释】:①公孙仪:春秋时鲁穆公的宰相,复姓公孙,名仪。 ②相鲁:做鲁国宰相。相:做宰相。 ③即:假如。 ④下人:迁就他人。 ⑤枉:歪曲。

【译文】

公孙仪在鲁国做宰相,并且特别喜欢吃鱼,国人献给他鱼,他却不肯接受。他的弟子劝他说:“您喜欢吃鱼却不接受别人的鱼,这是为什么?”他回答说:“我正因为爱吃鱼,所以我才不接受。如果我接受了他们献给我的鱼,我就必定要迁就与他们;迁就于他们,就必定会歪曲法律,这样我就不能自己供给自己鱼,如果不收别人给的鱼,就不会被罢免宰相。”?[1]??虽然(我)爱吃鱼,这些人不一定再送给我鱼,我又不能自己供给自己鱼。如果不收别人给的鱼,就不会被罢免宰相,尽管(我)爱吃鱼,但别人不用送给我鱼,我能够长期自己供给自己鱼。”

1. 解释下列加点词语。(4分)

一国尽争买鱼而献之 ( ) ( )

2. 用现代汉语翻译文中划线句子。(2分)

夫唯嗜鱼,故不受也。

___________________________________________________________________________

3. 从上文看出公孙仪是个 的人。(2分)

【答案】

1.全部、都 他、公孙仪

2.正因为爱吃鱼,所以我才不接受。

3.严于律己、清正廉洁、为官公正

解析:3.概括人物品质要结合人物的言行回答。

启示:依靠别人不如依靠自己!这是告诉人们,依靠为自己办事的人不如自己去办事。

(六)阅读下列文段,完成以下试题。

楚人学舟

楚人有习操舟者,其始折旋疾徐,惟舟师之是听。于是小试洲渚之间,所向莫不如意,遂以为尽操舟之术,遽谢舟师,椎鼓径进,亟犯在险,乃四顾胆落,坠桨失柁。

【注释】①楚:古国名。②折:调头。旋:转弯。③椎:用椎敲。古代作战,前进时以击鼓为号。④亟:突然。犯:碰到。⑤柁:同“舵”。

【译文】

楚国有一个学习驾船的人,他在开始学习的时候,船掉头还是船转弯,是快还是慢,只听从师傅的(教导)。因此他到江中岛屿之间的小河里小试身手,没有不如人意的,于是他就认为自己已经完全学会了驾船的技术。于是就谢别了船师,击鼓径直快进,突然遇到危险,他四处张望,吓破了胆,船桨掉入江中,舵失去操控。然而现在造成的危险,不就是之前侥幸所造成的吗?

1.解释下列句中加点的词语。(4分)

(1)惟舟师之是听( )

(2)乃四顾胆落( )

2.用现代汉语解释文中画线的句子。(2分)

遂以为尽操舟之术。

____________________________________________________________________________________________

3.本文告诉人们的道理是:___________________________________________。(2分)

【答案】

1.只有 回头看

2.于是就认为已经完全掌握了驾船方法(技术)。

3.学习、工作不能浅尝辄止(或学习、工作不能自满,或学习、工作应该不断进取)

(七)阅读文言文,回答问题(5分)

齐人有好猎者

齐人有好猎者,旷日①持久而不得兽,入则羞对其家室,出则愧对其知友。惟②其所以不得之故,乃狗恶也。欲得良狗,则家贫无从③。于是还而疾耕④,疾耕则家富,家富则市得良犬。于是,猎兽之获,常过人矣。非独猎也,百事也尽然。

注释:①旷日:空费时日。②惟:思考。③无从:没有办法。④疾耕:努力耕田。

齐国有个爱好打猎的人,花费了很长时间也没有猎到野兽。在家愧对自己的家人,在外愧对自己的知心好友。(他)思考打不到猎物的原因,是因为狗不好。他想得到一条好狗。想要得到好狗,别人对他说:“你应该努力耕田劳作。”猎人说:“为什么?”别人不说。猎人自己思考,莫非是让我努力耕作有了收获后就可以买好狗了吗?于是他就回家努力耕田,努力耕田家里就富了,家里富了就有钱来买好狗,有了好狗就屡屡打到野兽。打猎的收获,常常超过别人。不只是打猎如此 ,许多事情也全部都是这样。

1.解释加点字:齐人有好猎者( )(1分)

2.用现代汉语翻译文中划线句:猎兽之获,常过人矣。 (2分)

3.你从本文中获得了怎样的启示? (2分)

【答案】(5分)

1.喜欢、喜好 (1分)

2.打猎的收获,常常超过别人。(2分)

3.做事如想获得理想的效果,不仅要努力(1分),还要具备必要的条件(1分)。(2分)

或:做事如想获得理想的效果,努力是必要的条件,但更需要抓住重点;否则,美好的愿望就难以变为现实。

作业

一、课外文言文,完成1-2题(5分)

板桥诵书

人咸谓板桥①读书善记,不知非善记,乃善诵耳。板桥每读一书,必千百遍。舟中、马上、被底,或当食忘匕箸②,或对客不听其语,并自忘其所语,皆记书默诵也。

【注释】

①郑燮,字克柔,号板桥,清朝书画家,文学家,也称郑板桥。是“扬州八怪”之一。郑燮一生画竹最多,次则兰、石,但也画松画菊,是清代比较有代表性的文人画家。 ②或当食忘匕箸:或,有时。匕箸:调勺和筷子。匕:古人取食的器具,相当于现在的羹匙。箸:筷子。

【译文】人们都说他读书善于记忆,却不知道他不是善于记忆,而是善于朗诵罢了。他每读一本书,一定要读千百遍。有的时候在船上,马上,被子里,有的时候在吃饭的时候忘记拿勺子筷子,有的时候对着客人却不听他们的话,并且还忘记了他自己说的话,都在记忆书并且默默的背诵。

1.解释下列加点词语。(2分)

人咸谓板桥读书善记( ) 乃善诵耳( )

2.用自己的话从三方面说说郑板桥是如何“善诵”的?(3分)

(1)数量上: ;

(2)场合: ;

(3)情态: 。

1.都 善于

2.(1)板桥读书一定要读千百遍;(2)船上,马背上,床上;(3)有时吃饭的时候忘记拿筷子,有时不知道客人在说什么,而且忘记自己在说什么。

二、阅读下文,完成1-3题(6分)

顷岁①孙莘老识欧阳文忠公,尝乘间②以文字问之。云:“无它术,唯勤读书而多为之,自工③;世人患④作文字少,又懒读书,每一篇出,即求过人,如此少有至者。疵⑤病不必待人指摘,多作自能见之。”

【注释】①顷岁:近年间 ②乘间:乘机 ③工:好,巧妙 ④患:弊病。⑤疵:小毛病,引申为缺点。

【译文】

昔年,孙莘老认识欧阳修,曾乘机拿写文章的事向他请教。欧阳修说:“没有别的方法,只有勤奋读书并经常写文章,自然会有长进;但是世上一般人的毛病是练笔的机会很少,还懒于读书,而且一篇文章写好后,马上要求它超过别人,像这样很少有成功的。文章缺点也用不着别人指出来,自己多练笔就能发现了。”

1.解释句中加点词:(2分)

①尝乘间以文字问之 _________ ②唯勤读书而多为之 _________

2.下列选项中,解释“疵病不必待人指摘,多作自能见之。”正确的是_____(2分)

A.(文章的)小毛病不需要等人指点、摘录,多写文章,自己就能看见了。

B.(文章的)缺点不需要等待别人批评、挑剔,多改几次(文章)就能自己发现了。

C.(文章的)缺点不需要等待别人批评、挑剔,多写文章,自己就能发现了。

D.(文章的)缺点不需要等人指点、摘录,多改几次(文章),自己就能看见了。

3.欧阳修认为写好作文的诀窍是什么?请用自己的话回答。(2分)

____________________________________________________________________________________

【答案】 1.曾经 ; 只有 2.C 3. 勤奋读书;多动笔(多写)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3* 藏戏

- 4 古代诗歌三首

- 写作 家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 匆匆

- 6 那个星期天

- 7* 别了,语文课

- 8 学弈

- 写作 让真情自然流露

- 语文园地

- 第三单元

- 9 十六年前的回忆

- 10 为人民服务

- 11* 金色的鱼钩

- 12 古代诗歌三首

- 写作 心愿

- 语文园地

- 第四单元

- 13 真理诞生于一百个问号之后

- 14 表里的生物

- 15* 他们那时候多有趣啊

- 16 两小儿辩日

- 写作 插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第五单元

- 17 只有一个地球

- 18* 三黑和土地

- 19* 青山不老

- 写作 学写倡议书

- 语文园地

- 第六单元

- 20 好的故事

- 21* 我的伯父鲁迅先生

- 22* 有的人——纪念鲁迅有感

- 写作 有你,真好

- 语文园地

- 名著导读 《鲁滨逊漂流记》张开想象的翅膀