25.河中石兽 讲练课件——河南省2020-2021学年七年级下册语文部编版(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 25.河中石兽 讲练课件——河南省2020-2021学年七年级下册语文部编版(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 748.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-03 18:56:06 | ||

图片预览

文档简介

人教版

25.河中石兽

pǐ

zhào

yè

pá

yān

niè

yún

fèi

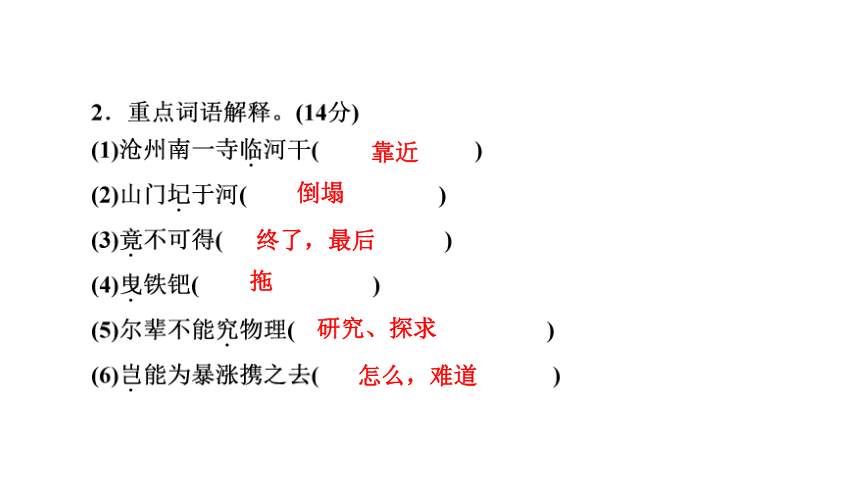

靠近

倒塌

终了,最后

拖

研究、探求

怎么,难道

埋没

颠倒,错乱

信服

停止

于是

依照

既然这样,那么

主观地判断

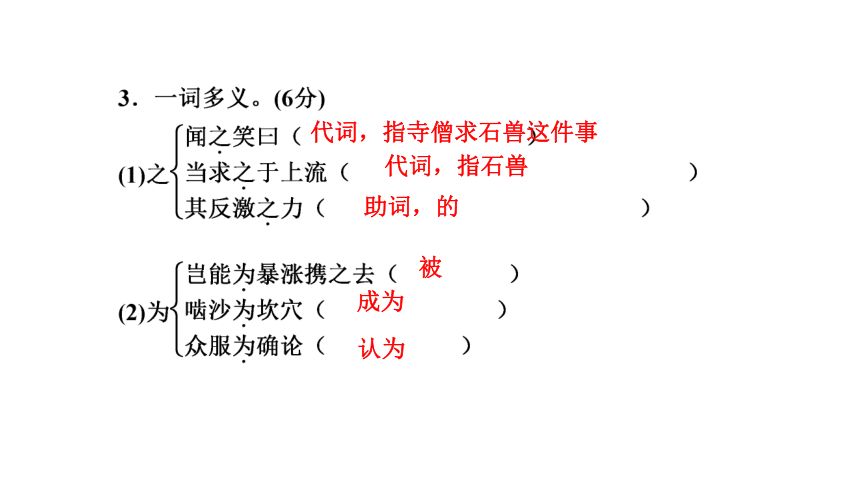

代词,指寺僧求石兽这件事

代词,指石兽

助词,的

被

成为

认为

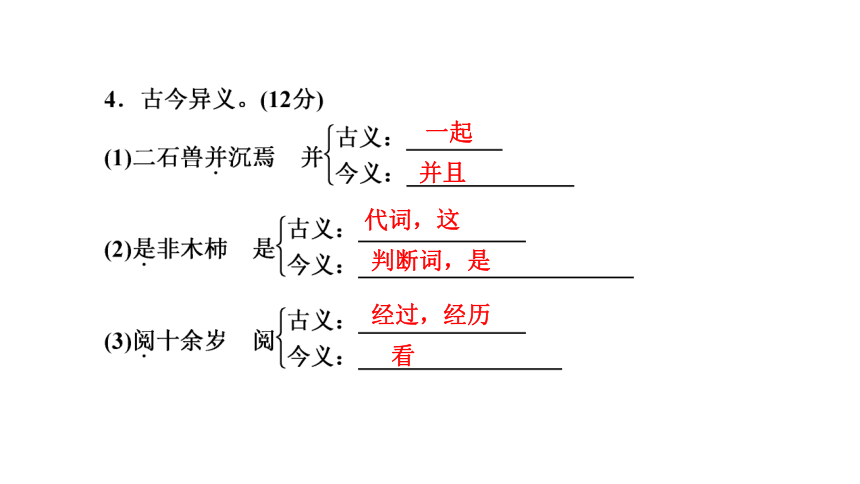

一起

并且

代词,这

判断词,是

经过,经历

看

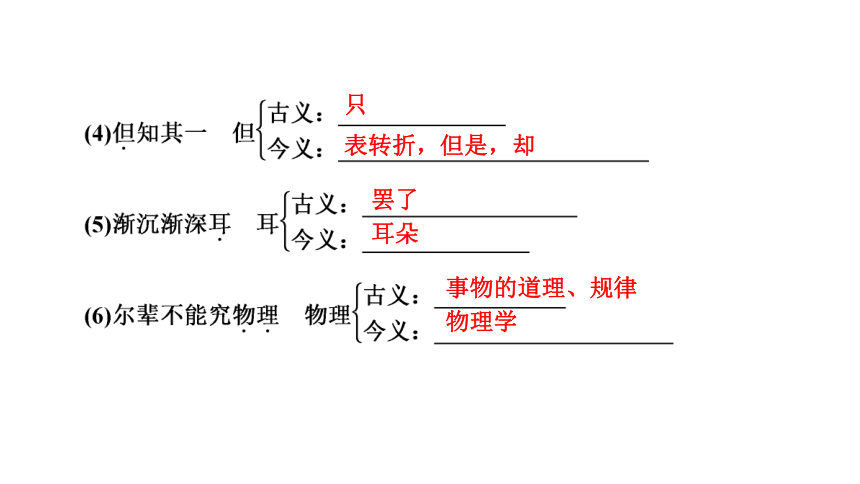

只

表转折,但是,却

罢了

耳朵

事物的道理、规律

物理学

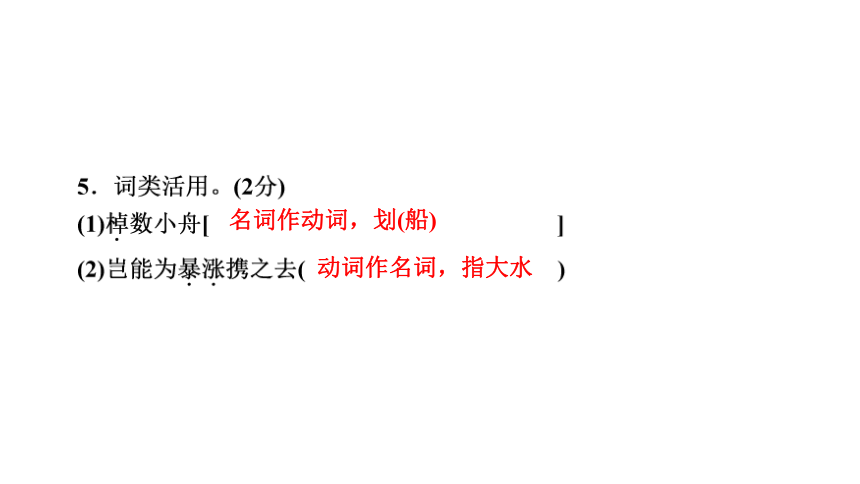

名词作动词,划(船)

动词作名词,指大水

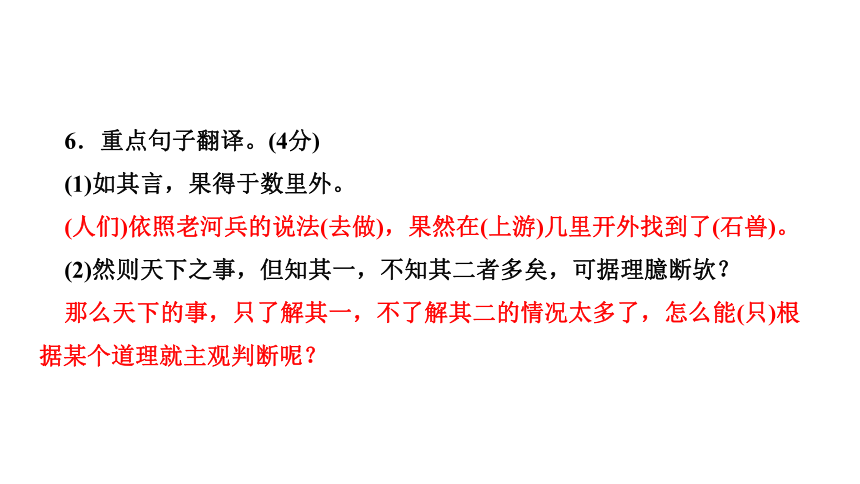

6.重点句子翻译。(4分)

(1)如其言,果得于数里外。

(人们)依照老河兵的说法(去做),果然在(上游)几里开外找到了(石兽)。

(2)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

那么天下的事,只了解其一,不了解其二的情况太多了,怎么能(只)根据某个道理就主观判断呢?

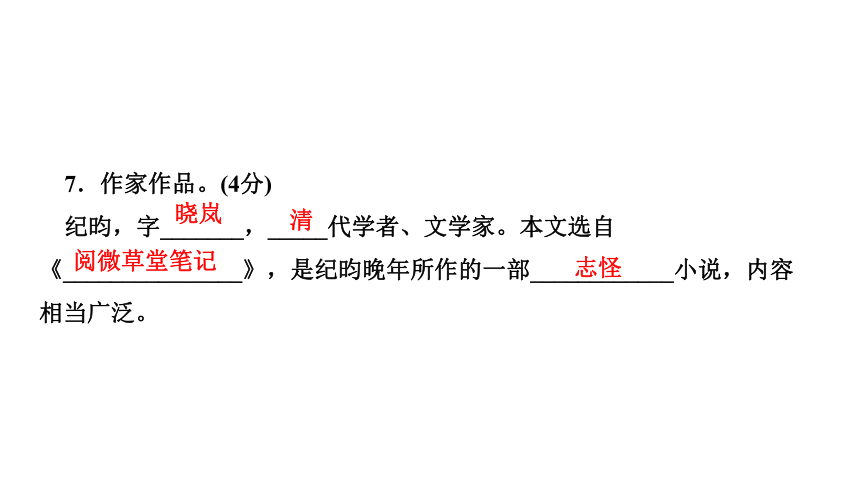

7.作家作品。(4分)

纪昀,字_______,_____代学者、文学家。本文选自《_______________》,是纪昀晚年所作的一部____________小说,内容相当广泛。

晓岚

清

阅微草堂笔记

志怪

C

【解析】激:冲。

靠近

兵临城下

终了,最后

有志者事竟成

3.翻译下列句子。(4分)

(1)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

你们这些人不能探求事物的道理。这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?

(2)棹数小舟,曳铁,寻十余里无迹。

(于是)划着几只小船,拖着铁,(向下游)找了十多里,没找到(它们的)踪迹。

4.讲学家和老河兵虽然都是根据“石性坚重,沙性松浮”,却得出了不同的结论。请完成下列题目。(共6分)

(1)讲学家得出的最终结论是( )(2分)

A.尔辈不能究物理

B.是非木杮,岂能为暴涨携之去

C.湮于沙上,渐沉渐深耳

D.沿河求之,不亦颠乎

C

(2)老河兵得出的最终结论是( )(2分)

A.水不能冲石

B.转转不已,遂反溯流逆上矣

C.求之下流,固颠

D.石必倒掷坎穴中

B

(3)在寻找石兽的问题上,寺僧和讲学家犯了什么错误?为什么只有老河兵提出了正确的方法?(2分)

寺僧和讲学家都犯了脱离实际、主观臆断的错误;老河兵则从实际经验出发,综合考虑各方面因素,因此能提出正确的方法。

二、比较阅读

(一)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(《河中石兽》)

(二)有樵者山行遇虎,避入石穴中,虎亦随入。穴故嵌空而缭曲,辗转内避,渐不容虎。而虎必欲搏樵者,努力强入。樵者窘迫,见旁一小窦,仅足容身,遂蛇行而入,不意蜿蜒数步,忽睹天光,竟反出穴外。乃力运数石,窒虎退路,两穴并聚柴以焚之。虎被熏灼,吼震岩谷,不食顷,死矣。此事亦足为当止不止之戒也。

(节选自纪昀《阅微草堂笔记》)

倒塌

经过,经历

寻找

停止

6.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

石头的特点是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,(石兽)埋在沙里,越沉越深罢了。

(2)不意蜿蜒数步,忽睹天光,竟反出穴外。

没想到曲曲折折地爬了几步,忽然看到光亮,他竟然从洞后爬了出去。

7.结合语段(一)的内容,说明寺僧和讲学家认为应该怎样寻找石兽。两者失败的原因是什么?(4分)

寺僧认为应往下游寻找,讲学家认为应在原地寻找。失败的原因是两者思考问题都脱离了实际,只是主观臆断。

8.这两个语段分别给你怎样的启示?(4分)

示例:语段(一)告诉我们考虑问题要全面,不能片面地理解,也不能主观臆断。语段(二)说明凡事要讲求度,要学会在适当之处停止。

【参考译文】

(二)有个打柴的人,在山里走着走着遇到了一只老虎,他就躲到一个石洞里,老虎也跟着他进了洞。石洞本来幽深而曲折,打柴人辗转向里走,洞渐渐地容不下老虎了,可是老虎一心想吃了打柴的人,就拼命往里钻。打柴人十分危急,他看到旁边一个小洞,仅能容下一人,就像蛇一样爬了进去,没想到曲曲折折地爬了几步,忽然看到光亮,他竟然从洞后爬了出去。打柴人于是就用力搬来几块石头,堵住老虎的退路,在两个洞口架起柴堆,点火烧起来。老虎被烟火熏烧烤,发出的怒吼声震动山岭和峡谷,不到一顿饭的工夫,就死了。这件事也足以让那些应该停止却不停止的人引以为戒了。

三、课外阅读

张齐贤明察

宋张齐贤,尝为江南转运使①。一日家宴,一奴窃银器数件,齐贤于帘下熟视而不问。尔后张齐贤三为宰相,门下奴仆皆得迁,唯此奴不沾禄。

奴乘间②再拜而告曰:“吾待相公久矣,门下奴皆已得官,相公独遗吾也?”因泣下不止。

齐贤悯然曰:“予欲不言,尔则怨我。尔忆当年江南日,盗吾银器数件乎?我怀之三十年,不以告人,尔亦应知也。吾为宰相,进退③百官,志在激浊扬清④,安敢荐盗贼为官乎?念汝事我久,今予汝钱三十万,去吾门下,自择所安。”奴震骇,泣拜而去。

【注释】①转运使:官职名称,主管水陆运输。②乘间:乘着空闲。③进退:任免。④激浊扬清:揭露丑恶,发扬正气。

担任

考虑,想到

10.翻译文中画线句子。(2分)

奴震骇,泣拜而去。

仆人十分震惊,哭着叩拜离去。

11.文中“家奴不沾禄”是因为“_____________________”(用原文回答)。他 “因泣下不止”,怀有___________心理;他“泣拜而去”,怀有___________________心理。(3分)

窃银器数件

委屈

羞愧(或惊恐)

12.结合文中具体内容,谈谈你对张齐贤的看法。(3分)

示例一:“门下奴仆皆得迁,唯此奴不沾禄”,表现了张齐贤坚持以德为主的用人原则,知人善任。

示例二:“我怀之三十年,不以告人”,表现了张齐贤的大度与宽容。

示例三:“吾待相公久矣”表明该奴仆只是偶尔犯错,但是张齐贤最后还是让他“去吾门下,自择所安”,表现了张齐贤铁石心肠,缺乏同情心。

示例四:“一奴窃银器数件,齐贤于帘下熟视而不问”,表现了张齐贤没有及时指出仆人的错误,不与人为善。(言之成理即可)

【参考译文】

宋代张齐贤,曾经担任江南转运使。有一天举行家宴,一个仆人偷了几件银器,齐贤在门帘后看见却不过问。后来,齐贤多次任宰相,他家的仆人很多也做了官,只有那位仆人没有官职俸禄。

这个奴仆乘空闲时间跪在齐贤面前说:“我侍候您时间很久了,门下的人都已经封官,您为什么独独遗忘了我呢?”于是哭泣不止。

齐贤同情地说:“我本来不想说,你又会怨恨我。你还记得在江南时,你偷盗几件银器的事吗?我将这件事藏在心中近三十年,没有告诉过别人,你也应该知道。我现在位居宰相,任免官员,志在揭露丑恶,发扬正气,怎能推荐一个小偷做官呢?看在你侍候了我很长时间,现在给你三十万钱,你离开我这儿,自己选择一个地方安家吧。”仆人十分震惊,哭着叩拜离去。

25.河中石兽

pǐ

zhào

yè

pá

yān

niè

yún

fèi

靠近

倒塌

终了,最后

拖

研究、探求

怎么,难道

埋没

颠倒,错乱

信服

停止

于是

依照

既然这样,那么

主观地判断

代词,指寺僧求石兽这件事

代词,指石兽

助词,的

被

成为

认为

一起

并且

代词,这

判断词,是

经过,经历

看

只

表转折,但是,却

罢了

耳朵

事物的道理、规律

物理学

名词作动词,划(船)

动词作名词,指大水

6.重点句子翻译。(4分)

(1)如其言,果得于数里外。

(人们)依照老河兵的说法(去做),果然在(上游)几里开外找到了(石兽)。

(2)然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

那么天下的事,只了解其一,不了解其二的情况太多了,怎么能(只)根据某个道理就主观判断呢?

7.作家作品。(4分)

纪昀,字_______,_____代学者、文学家。本文选自《_______________》,是纪昀晚年所作的一部____________小说,内容相当广泛。

晓岚

清

阅微草堂笔记

志怪

C

【解析】激:冲。

靠近

兵临城下

终了,最后

有志者事竟成

3.翻译下列句子。(4分)

(1)尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

你们这些人不能探求事物的道理。这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?

(2)棹数小舟,曳铁,寻十余里无迹。

(于是)划着几只小船,拖着铁,(向下游)找了十多里,没找到(它们的)踪迹。

4.讲学家和老河兵虽然都是根据“石性坚重,沙性松浮”,却得出了不同的结论。请完成下列题目。(共6分)

(1)讲学家得出的最终结论是( )(2分)

A.尔辈不能究物理

B.是非木杮,岂能为暴涨携之去

C.湮于沙上,渐沉渐深耳

D.沿河求之,不亦颠乎

C

(2)老河兵得出的最终结论是( )(2分)

A.水不能冲石

B.转转不已,遂反溯流逆上矣

C.求之下流,固颠

D.石必倒掷坎穴中

B

(3)在寻找石兽的问题上,寺僧和讲学家犯了什么错误?为什么只有老河兵提出了正确的方法?(2分)

寺僧和讲学家都犯了脱离实际、主观臆断的错误;老河兵则从实际经验出发,综合考虑各方面因素,因此能提出正确的方法。

二、比较阅读

(一)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(《河中石兽》)

(二)有樵者山行遇虎,避入石穴中,虎亦随入。穴故嵌空而缭曲,辗转内避,渐不容虎。而虎必欲搏樵者,努力强入。樵者窘迫,见旁一小窦,仅足容身,遂蛇行而入,不意蜿蜒数步,忽睹天光,竟反出穴外。乃力运数石,窒虎退路,两穴并聚柴以焚之。虎被熏灼,吼震岩谷,不食顷,死矣。此事亦足为当止不止之戒也。

(节选自纪昀《阅微草堂笔记》)

倒塌

经过,经历

寻找

停止

6.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

石头的特点是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,(石兽)埋在沙里,越沉越深罢了。

(2)不意蜿蜒数步,忽睹天光,竟反出穴外。

没想到曲曲折折地爬了几步,忽然看到光亮,他竟然从洞后爬了出去。

7.结合语段(一)的内容,说明寺僧和讲学家认为应该怎样寻找石兽。两者失败的原因是什么?(4分)

寺僧认为应往下游寻找,讲学家认为应在原地寻找。失败的原因是两者思考问题都脱离了实际,只是主观臆断。

8.这两个语段分别给你怎样的启示?(4分)

示例:语段(一)告诉我们考虑问题要全面,不能片面地理解,也不能主观臆断。语段(二)说明凡事要讲求度,要学会在适当之处停止。

【参考译文】

(二)有个打柴的人,在山里走着走着遇到了一只老虎,他就躲到一个石洞里,老虎也跟着他进了洞。石洞本来幽深而曲折,打柴人辗转向里走,洞渐渐地容不下老虎了,可是老虎一心想吃了打柴的人,就拼命往里钻。打柴人十分危急,他看到旁边一个小洞,仅能容下一人,就像蛇一样爬了进去,没想到曲曲折折地爬了几步,忽然看到光亮,他竟然从洞后爬了出去。打柴人于是就用力搬来几块石头,堵住老虎的退路,在两个洞口架起柴堆,点火烧起来。老虎被烟火熏烧烤,发出的怒吼声震动山岭和峡谷,不到一顿饭的工夫,就死了。这件事也足以让那些应该停止却不停止的人引以为戒了。

三、课外阅读

张齐贤明察

宋张齐贤,尝为江南转运使①。一日家宴,一奴窃银器数件,齐贤于帘下熟视而不问。尔后张齐贤三为宰相,门下奴仆皆得迁,唯此奴不沾禄。

奴乘间②再拜而告曰:“吾待相公久矣,门下奴皆已得官,相公独遗吾也?”因泣下不止。

齐贤悯然曰:“予欲不言,尔则怨我。尔忆当年江南日,盗吾银器数件乎?我怀之三十年,不以告人,尔亦应知也。吾为宰相,进退③百官,志在激浊扬清④,安敢荐盗贼为官乎?念汝事我久,今予汝钱三十万,去吾门下,自择所安。”奴震骇,泣拜而去。

【注释】①转运使:官职名称,主管水陆运输。②乘间:乘着空闲。③进退:任免。④激浊扬清:揭露丑恶,发扬正气。

担任

考虑,想到

10.翻译文中画线句子。(2分)

奴震骇,泣拜而去。

仆人十分震惊,哭着叩拜离去。

11.文中“家奴不沾禄”是因为“_____________________”(用原文回答)。他 “因泣下不止”,怀有___________心理;他“泣拜而去”,怀有___________________心理。(3分)

窃银器数件

委屈

羞愧(或惊恐)

12.结合文中具体内容,谈谈你对张齐贤的看法。(3分)

示例一:“门下奴仆皆得迁,唯此奴不沾禄”,表现了张齐贤坚持以德为主的用人原则,知人善任。

示例二:“我怀之三十年,不以告人”,表现了张齐贤的大度与宽容。

示例三:“吾待相公久矣”表明该奴仆只是偶尔犯错,但是张齐贤最后还是让他“去吾门下,自择所安”,表现了张齐贤铁石心肠,缺乏同情心。

示例四:“一奴窃银器数件,齐贤于帘下熟视而不问”,表现了张齐贤没有及时指出仆人的错误,不与人为善。(言之成理即可)

【参考译文】

宋代张齐贤,曾经担任江南转运使。有一天举行家宴,一个仆人偷了几件银器,齐贤在门帘后看见却不过问。后来,齐贤多次任宰相,他家的仆人很多也做了官,只有那位仆人没有官职俸禄。

这个奴仆乘空闲时间跪在齐贤面前说:“我侍候您时间很久了,门下的人都已经封官,您为什么独独遗忘了我呢?”于是哭泣不止。

齐贤同情地说:“我本来不想说,你又会怨恨我。你还记得在江南时,你偷盗几件银器的事吗?我将这件事藏在心中近三十年,没有告诉过别人,你也应该知道。我现在位居宰相,任免官员,志在揭露丑恶,发扬正气,怎能推荐一个小偷做官呢?看在你侍候了我很长时间,现在给你三十万钱,你离开我这儿,自己选择一个地方安家吧。”仆人十分震惊,哭着叩拜离去。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读