辽宁省朝阳育英高考补习学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 辽宁省朝阳育英高考补习学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题(解析版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 591.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-03 10:07:13 | ||

图片预览

文档简介

育英高中2020-2021学年度第一学期期中考试

高一历史试卷

试题总分:100分;考试时间:80分钟;

一、选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本题35小题,每题2分,共70分)。

1. “我来自元谋,你来自周口(北京周口店),牵起你毛茸茸的手,爱让我们直立行走。”这一在网络上广为流传的句子,让我国境内的远古人类蒙上了一层神秘而浪漫的薄纱。要想获得研究元谋人和北京人的第一手资料,要通过

A. 神话传说

B. 史书记载

C. 学者推断

D. 考古发掘

2. 商人根据日月星辰的变化制定历法,并将天象的变化视为天意的展现,因此,他们结合天象、历法和占卜,作为行事的依据。由此可见,商代

A. 历法主要用于指导农业生产 B. 观测天象是为了解自然

C. 占卜是百姓生活的重要内容 D. 生活带有宗教神秘色彩

3. “夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了,这主要反映了先秦时期

A. 华夏文化的认同加强 B. 农耕文明的扩展

C. 中央集权制度的形成 D. 三公九卿制的施行

4. 下列是《史记》中有关西周重要诸侯国受封情况的记载,其中属于同一类受封对象的是

①“卫康叔名封,周武王同母少弟也……为卫君,居河、淇间故商墟。”

②“于是武王已平商而王天下,封师尚父于齐营丘。”

③“召公奭与周同姓,姓姬氏。周武王之灭纣,封召公于北燕。”

④“陈胡公满者,虞帝舜之后也……周武王克殷纣,乃复求舜后……封之于陈。”

A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

5. 古人所谓“慎终追远,民德归厚矣”,强调的是祭祀祖先、悼念死者的教化作用。这一主张属于( )

A. 儒家思想 B. 道家思想 C. 墨家思想 D. 法家思想

6. 钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前之封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”。以下对这两大“政治”理解正确的是

A. 都以血缘关系为纽带 B. 都维护了地主阶级统治

C. 都曾顺应了历史潮流 D. 都实现了权力高度集中

7. 秦朝规定各级官僚机构均以文书行政,“毋口请”,并形成了严密的文书行政管理制度,还建立了以邮驿为中心的文书传送系统。秦朝的这种做法( )

A. 确立了中央集权制度 B. 实现了思想统一

C. 提高了国家治理能力 D. 导致了暴政统治

8. 世界著名科技史家李约瑟说,没有任何的西方人在丝绸纺织上能超过古代中国人,中国古代获得“丝国”称号是

A. 商周时期

B. 西汉时期

C. 隋唐时期

D. 明清时期

9. “汉承秦制”的本质目的是:

A. 对秦朝先进制度继承和发展

B. 对西周以来社会制度的总结

C. 稳定社会秩序和恢复社会经济

D. 加强国家对人民的控制

10. 汉文帝说:“盖天下万物之萌生,靡有不死。死者天地之理,物之自然,奚可甚哀……厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取。”汉文帝在此强调的是

A. 无为而治 B. 崇尚节俭 C. 轻徭薄赋 D. 民贵君轻

11. 学者徐增阳说:“在农民的心目中,理想的国家政治关系成了家族关系的自然放大,官吏被称为‘父母官’,理想的皇帝就是‘爱民如子’的慈父。”这主要体现了传统中国( )

A. 家族血缘关系 B. 中央集权意识

C. 家国同构观念 D. 安土重迁理念

12. “《子虚》《上林》都是大赋,是司马相如对辞赋的开拓和独创,表现了一代汉赋的新风貌”。这里“汉赋的新风貌”是指

A. 铺陈排比,辞藻华丽 B. 语言通俗深刻

C. 现实感强 D. 形式朴实自然

13. 三国两晋南北朝时期,我国历史发展的主流特征是

A. 繁荣开放的社会风貌 B. 政权分裂与文化停滞

C. 中外交流与经济发展 D. 民族交融与区域开发

14. 三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的过渡。下列关于三国史实组合正确的是( )。

①魏国—220年—曹操—洛阳②魏国—220年—曹丕—洛阳

③蜀国—221年—刘备—成都④蜀国—221年—诸葛亮—成都

⑤吴国—222年—孙策—建业⑥吴国—222年—孙权—建业

A. ①③⑤ B. ②③⑤ C. ②③⑥ D. ②④⑤

15. 两晋之际,汉族统治阶级内乱,军阀混战,民不聊生,此时中原人口大量南迁,由此可见,引发人口大规模流动的原因是

A. 北方自然环境恶化

B. 南方气候宜人

C. 南方相对安定

D. 南方统治政策宽松

16. 商鞅变法和北魏孝文帝改革都是社会转型时期进行的重大改革。相比商鞅变法,北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在

A. 废分封行县制 B. 实行盐铁专营

C. 废旧俗兴汉化 D. “罢黜百家,独尊儒术”

17. “他在位期间成功地统一了西晋末年以来近300年的分裂局面,改革制度,发展生产,注重吏治,国家安定,人民负担较轻,经济繁荣。”他在1978年美国学者麦克哈特所著的《影响人类历史进程的100名人排行榜》中排行第82位。这位在西方人眼中影响深远的中国皇帝是( )

A. 秦始皇 B. 汉武帝 C. 隋文帝 D. 唐太宗

18. “开元初,四方丰稔(丰收),城镇商铺林立,客商如云”所反映的经济发展盛况是在( )

A. 唐太宗时期 B. 武则天时期 C. 唐玄宗前期 D. 唐玄宗后期

19. “方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为‘留后’,以邀命于朝。”这段话反映了

A. 宗法血缘关系得到强化 B. 郡国并行威胁中央集权

C. 君主专制制度遭到破坏 D. 藩镇割据削弱中央集权

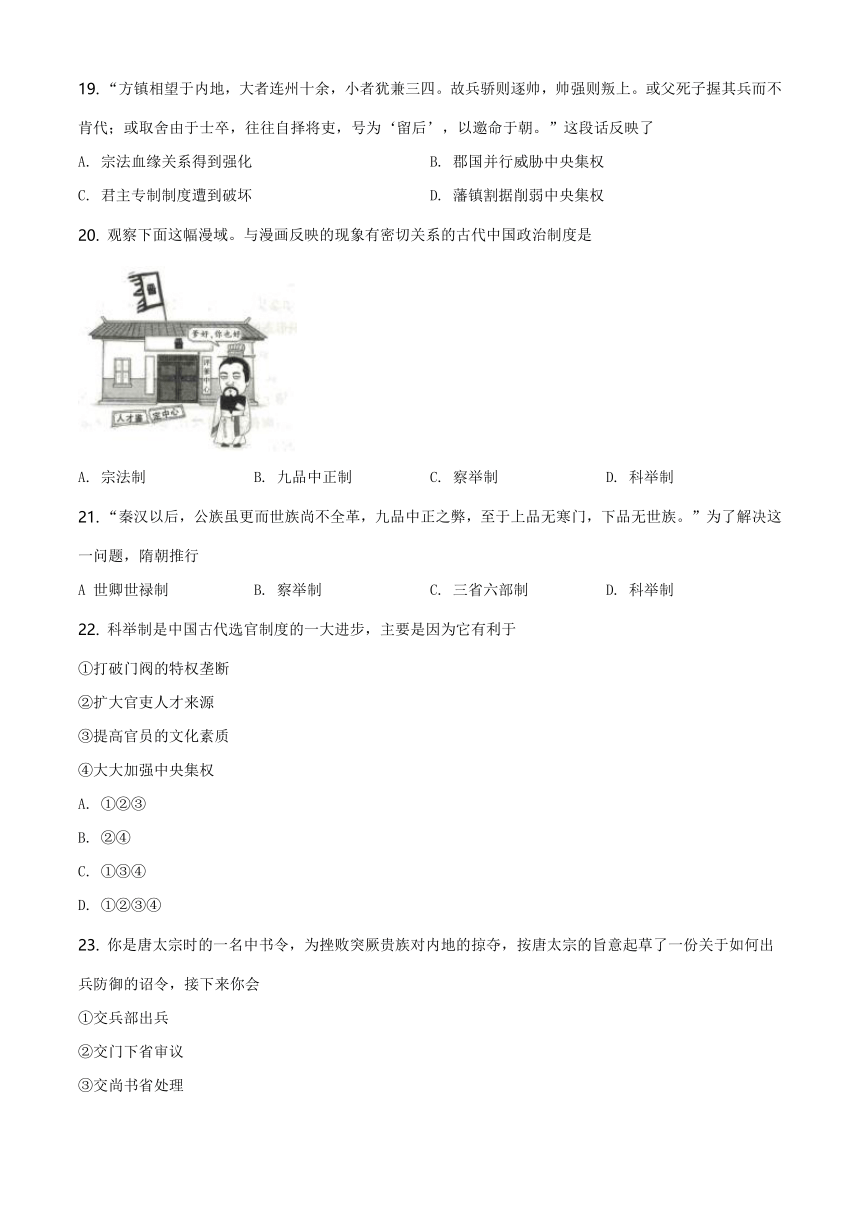

20. 观察下面这幅漫域。与漫画反映的现象有密切关系的古代中国政治制度是

A. 宗法制 B. 九品中正制 C. 察举制 D. 科举制

21. “秦汉以后,公族虽更而世族尚不全革,九品中正之弊,至于上品无寒门,下品无世族。”为了解决这一问题,隋朝推行

A 世卿世禄制 B. 察举制 C. 三省六部制 D. 科举制

22. 科举制是中国古代选官制度的一大进步,主要是因为它有利于

①打破门阀的特权垄断

②扩大官吏人才来源

③提高官员的文化素质

④大大加强中央集权

A. ①②③

B. ②④

C. ①③④

D. ①②③④

23. 你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的掠夺,按唐太宗的旨意起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来你会

①交兵部出兵

②交门下省审议

③交尚书省处理

A. ①②③

B. ②③①

C. ①③②

D. ②①③

24. 唐代确立三省六部制,三省长官均号称宰相,共同承担政务,其主要目的是

A. 提高行政效率

B. 强化君主集权

C. 扩大统治基础

D. 利于集思广益

25. 北魏至隋唐实行均田制,“均田”是指( )

A. 按全国人口平均分配土地

B. 将国家掌握的土地有限度地授予无地农民

C. 对广大农民平均分配土地

D. 不侵犯地主阶级的土地

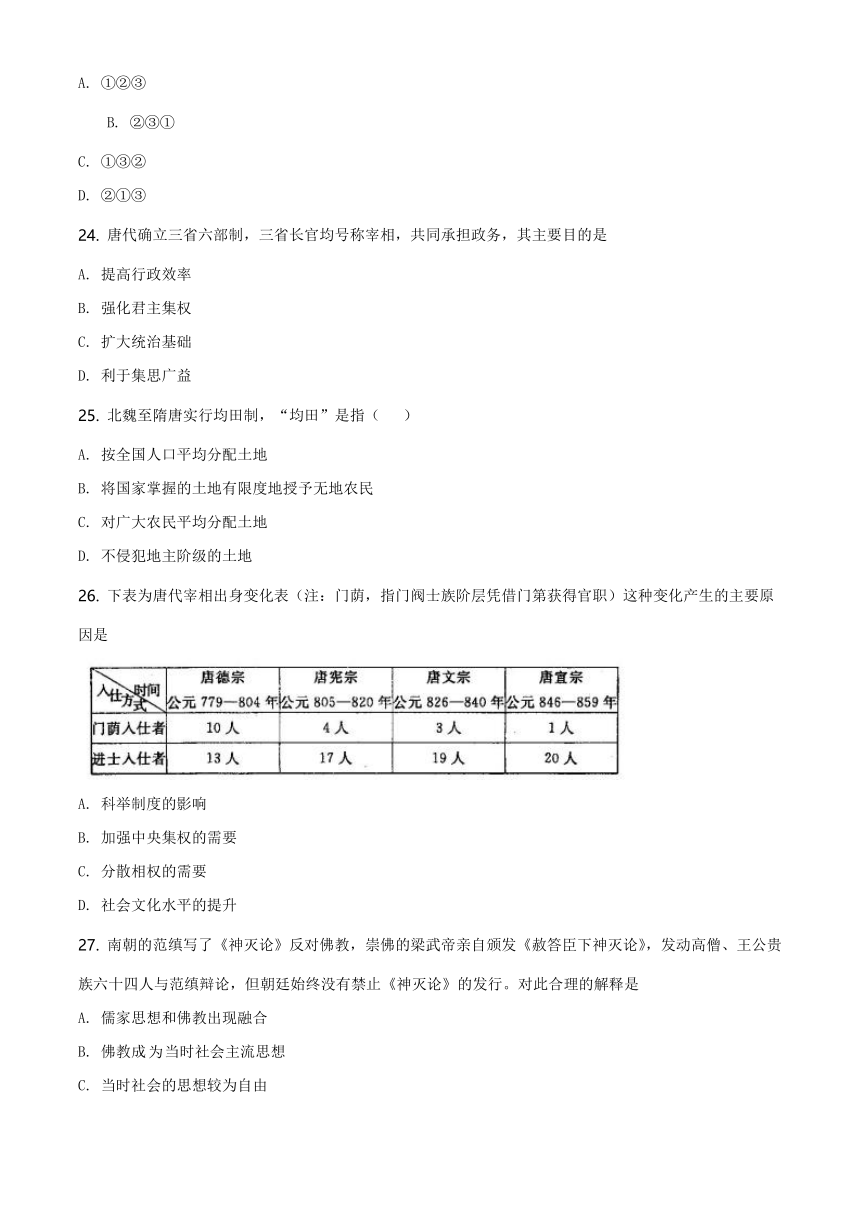

26. 下表为唐代宰相出身变化表(注:门荫,指门阀士族阶层凭借门第获得官职)这种变化产生的主要原因是

A. 科举制度的影响

B. 加强中央集权的需要

C. 分散相权的需要

D. 社会文化水平的提升

27. 南朝的范缜写了《神灭论》反对佛教,崇佛的梁武帝亲自颁发《赦答臣下神灭论》,发动高僧、王公贵族六十四人与范缜辩论,但朝廷始终没有禁止《神灭论》的发行。对此合理的解释是

A. 儒家思想和佛教出现融合

B. 佛教成当时社会主流思想

C. 当时社会的思想较为自由

D. 政治和学术之间不存在矛盾

28. 唐人李白曾这样描述一书法家的作品风格:“怳怳如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走,左盘右蹙如惊电,状同楚汉相攻战。”下列与其所说的风格一致的字体是( )

A. 楷书 B. 行书 C. 草书 D. 小篆

29. 南朝著名画师张僧繇在安乐寺为梁武帝画龙,梁武帝发现其所画四条龙都没有眼睛,遂问其原因。张僧繇回答说∶“点睛即飞去。”大家不信,张僧繇只好给其中的两条龙点上了眼睛。霎时间,电闪笛鸣,点睛之龙真的飞走了。该故事在一定程度上说明中国古代绘画

A. 渴望俗世认可

B. 意在借物抒情

C. 追求娱乐教化

D. 注重写意传神

30. 《陀罗尼经咒》为唐刻古梵文经咒,约一尺见方,纸张为纤维较粗之黄麻纸,边上有一行字清晰可辨,为“成都府成都县龙池坊卞家印卖咒本”。据此可知当时

A. 四川地区已出现雕版印刷术

B. 雕版印刷术促进了佛教兴盛

C. 四川地区的造纸技术最发达

D. 雕版印刷术出现了重大改进

31. 唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色,因此蕴含着不少历史信息。下列诗句能反映中外交往的是

A. 停杯共说远行期,入蜀经蛮远别离

B 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C. 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳

D. 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

32. 东晋道教学者葛洪分别称周公、孔子、董仲舒为“上圣”“天纵”“命世”。这说明他

A. 有“贵儒”思想 B. 有“三教合归儒”思想

C. 主张无为而治 D. 反对佛教的传播

33. 隋朝运河“北通涿郡,南至余杭,商旅往返,船乘不绝”。这表明运河直接作用是

A. 有利于边疆经济开发

B. 促进了南北经济交流

C. 加速了两岸城市的发展

D. 巩固了隋王朝的统治

34. 据史料记载,天宝十三载(754年),全国人口有5 280多万,而到广德二年(764年),全国人口只有1 690多万。导致这一时期人口锐减的主要原因是( )

A. 修建大运河 B. 隋末农民起义

C. 安史之乱 D. 黄巢起义

35. 某学生在学习中国古代文明史时,搜集到一些文化名人(如图)。从他们的成就可以得出的结论是中国古代( )

A. 科学技术发达 B. 医学领先世界

C. 手工技艺精湛 D. 绘画成就卓越

二、非选择题:(本题共2个小题,共30分)

36. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代政治制度图示

材料二 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得旨再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得旨再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

(1)指出材料一中图一和图二所反映政治制度的名称和朝代。

(2)结合所学知识,说明材料二中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐初三省的职能及其特点。

37. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1300年前的唐朝初期,在南昌曾经有过一次盛会,遗留下列一篇名作,就是王勃的《滕王阁序》。王勃用美丽的诗句描述了当时的人力物力。有“物华天宝”“人杰地灵”两句,很确切地道出了初唐时代中国的潜力。以后100年的历史告诉我们,中华民族发挥了这巨大的潜力创造了盛唐的文化,为当时世界之冠。

——杨振宁《在广州粒子物理讨论会开幕式上的讲话》

材料二 唐朝的中国文化由于印度文化的输入,获得了飞跃的发展,不但在中国文化上已达到登峰造极之境,在世界文化史上也罕与伦比。最近有位美国外交官员参观了武后陵墓,看到侍立在两旁的各国使节的石像时,感慨地说:“……千余年前中国国际交往已如此频繁,难怪后人要叹为观止了。”

——《文化冲突与时代选择》

(1)材料一、材料二的共同点是什么?

(2)唐代文化“在世界文化史上罕与伦比”,其形成的原因是什么?

(3)结合材料,说明“为当时世界之冠”的唐文化对我们有什么启示。

育英高中2020-2021学年度第一学期期中考试

高一历史试卷(解析版)

试题总分:100分;考试时间:80分钟;

一、选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本题35小题,每题2分,共70分)。

1. “我来自元谋,你来自周口(北京周口店),牵起你毛茸茸的手,爱让我们直立行走。”这一在网络上广为流传的句子,让我国境内的远古人类蒙上了一层神秘而浪漫的薄纱。要想获得研究元谋人和北京人的第一手资料,要通过

A. 神话传说

B. 史书记载

C. 学者推断

D. 考古发掘

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】第一手资料又叫原始资料,是接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作为历史根据的史料,如原始文件、档案、信函、日记、回忆录、照片、文物古迹和其他实物等,故考古发掘属于第一手资料,故D符合题意;第二手资料指经过后人运用第一手史料所作的研究及诠释,神话传说可信度不高,史书记载和学者推断属于第二手资料,故ABC不符合题意。

2. 商人根据日月星辰的变化制定历法,并将天象的变化视为天意的展现,因此,他们结合天象、历法和占卜,作为行事的依据。由此可见,商代

A. 历法主要用于指导农业生产 B. 观测天象是为了解自然

C. 占卜是百姓生活的重要内容 D. 生活带有宗教神秘色彩

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】商代以神权巩固王权,材料“天象的变化视为天意的展现”说明商代生活带有宗教神秘色彩,故D符合题意;由材料“天象、历法和占卜,作为行事的依据”可知历法没有用于指导农业生产,故A不符合题意;材料“天象的变化视为天意的展现”表明观测天象是为了解天意,故B不符合题意;材料表明占卜是国家政治生活的重要内容,故C不符合题意。故选D。

3. “夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了,这主要反映了先秦时期

A. 华夏文化的认同加强 B. 农耕文明的扩展

C. 中央集权制度的形成 D. 三公九卿制的施行

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】据所学可知,秦国是边陲小国,在当时被其它诸侯国视为“夷狄之国”。据材料“而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了”并结合所学可知,在战国时期诸侯兼并战争中,秦灭六国,统一中国,昔日的“夷狄之国”统一成为中原的霸主,这体现了秦国的封建化,也是华夏文化的认同加强,A正确;B不是材料主旨;材料主要是“夷夏”观念的变化,C、D与材料无关。

4. 下列是《史记》中有关西周重要诸侯国受封情况的记载,其中属于同一类受封对象的是

①“卫康叔名封,周武王同母少弟也……为卫君,居河、淇间故商墟。”

②“于是武王已平商而王天下,封师尚父于齐营丘。”

③“召公奭与周同姓,姓姬氏。周武王之灭纣,封召公于北燕。”

④“陈胡公满者,虞帝舜之后也……周武王克殷纣,乃复求舜后……封之于陈。”

A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】西周实行分封制。同姓亲族是分封的主体。异姓诸侯国的情况则不尽相同,其中既有功臣、姻亲,也有原来的附属国。①③属于对同姓(姬姓)贵族的分封;②属于对功臣的分封;④属于对先代帝王后代的分封。故选①③组合,故排除ABD,选C。

5. 古人所谓“慎终追远,民德归厚矣”,强调的是祭祀祖先、悼念死者的教化作用。这一主张属于( )

A. 儒家思想 B. 道家思想 C. 墨家思想 D. 法家思想

【答案】A

【解析】

考查这几种思想流派的区别。儒家提供政治理想和道德准则;道家提供传统思想的哲学思想;法家提供改革图治的理论武器。这种观念符合儒家的“三纲五常”伦理道德,其他流派基本不提供这些伦理观念。

6. 钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前之封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”。以下对这两大“政治”理解正确的是

A. 都以血缘关系为纽带 B. 都维护了地主阶级统治

C. 都曾顺应了历史潮流 D. 都实现了权力高度集中

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生对材料的理解能力。材料中的“封建政治”是指分封制度,而“郡县政治”是指郡县制。根据所学知识可知,分封制度以血缘关系为纽带,而郡县制不是;郡县制维护了地主阶级的统治,分封制维护了奴隶制度;分封制度不利于中央集权。所以答案选C。

考点:古代中国的政治制度?商周时期的政治制度?分封制、宗法制

7. 秦朝规定各级官僚机构均以文书行政,“毋口请”,并形成了严密的文书行政管理制度,还建立了以邮驿为中心的文书传送系统。秦朝的这种做法( )

A. 确立了中央集权制度 B. 实现了思想统一

C. 提高了国家治理能力 D. 导致了暴政统治

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】秦朝要求各级官僚机构均用文书行政,并建立文书管理制度和邮驿传递系统等做法,完善了行政手段,提高了官员的文化素质和国家的治理能力,C项正确;用文书行政不仅限于地方官,整个官僚系统都要执行,A项错误;文书行政与思想统一不符,B项错误;文书行政规范有据,不是暴政产生的原因,D项错误。

8. 世界著名科技史家李约瑟说,没有任何西方人在丝绸纺织上能超过古代中国人,中国古代获得“丝国”称号是

A. 商周时期

B. 西汉时期

C. 隋唐时期

D. 明清时期

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据所学可知,中国素有“丝国”的誉称。西汉时期,中国丝绸远销亚洲、欧洲。故答案为B项。A项,商周时期是古代中国青铜器铸造的鼎盛时期,排除;CD项,隋唐时期,中国瓷器大量输出国外,远达欧洲、非洲。明清时通过海上丝绸之路,瓷器对外的销量更大。为适应国外客户的需要,明代烧制了带有阿拉伯文和梵文装饰图案的瓷器。清代还根据欧洲商人的订单,专门烧制西餐用具和鱼缸等,西方国家称中国为“瓷器大国”,排除。

【点睛】推断(理)型选择题解答时一般可采用推演法,即通过必要推理来确定符合题意的正确答案。推理时要掌握正确的指导思想,如历史规律、逻辑关系、基本原理等。因此在平时要注意归纳历史现象、总结历史规律并掌握运用。

9. “汉承秦制”的本质目的是:

A. 对秦朝先进制度继承和发展

B. 对西周以来社会制度的总结

C. 稳定社会秩序和恢复社会经济

D. 加强国家对人民的控制

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】根据所学可知,汉承秦制的根本目的在于稳定社会秩序和恢复社会经济,选项C正确;选项A不是目的,排除;秦朝制度和西周制度不同,排除B;选项D不是本质目的,排除。

10. 汉文帝说:“盖天下万物之萌生,靡有不死。死者天地之理,物之自然,奚可甚哀……厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取。”汉文帝在此强调的是

A. 无为而治 B. 崇尚节俭 C. 轻徭薄赋 D. 民贵君轻

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据材料可知,汉文帝意思是天下万物都要死,死是符合自然规律的,没必要太过悲哀,不提倡厚葬,所以汉文帝强调的是崇尚节俭,B选项符合题意。材料未体现无为而治,A选项排除。材料未体现轻徭薄赋,C选项排除。材料未体现民贵君轻,D选项排除。

11. 学者徐增阳说:“在农民的心目中,理想的国家政治关系成了家族关系的自然放大,官吏被称为‘父母官’,理想的皇帝就是‘爱民如子’的慈父。”这主要体现了传统中国( )

A. 家族血缘关系 B. 中央集权意识

C. 家国同构观念 D. 安土重迁理念

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学知识可知,古代农民将家族关系与国家政治关系相联系,把官吏称为“父母官”,将皇帝比喻为“慈父”等,主要体现了传统中国“家国同构”观念,C项正确;家族血缘关系与“父母官”等不符,A项错误;中央集权意识与材料内容无关,B项错误;安土重迁理念在材料中没有体现,D项错误。

12. “《子虚》《上林》都是大赋,是司马相如对辞赋的开拓和独创,表现了一代汉赋的新风貌”。这里“汉赋的新风貌”是指

A. 铺陈排比,辞藻华丽 B. 语言通俗深刻

C. 现实感强 D. 形式朴实自然

【答案】A

【解析】

【详解】汉赋辞藻华丽,手法夸张,内容丰富,表现大一统时代恢弘的文化气度,故选A;B、C、D不符合汉赋的特点。

13. 三国两晋南北朝时期,我国历史发展的主流特征是

A. 繁荣开放的社会风貌 B. 政权分裂与文化停滞

C. 中外交流与经济发展 D. 民族交融与区域开发

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】本题考查三国两晋南北朝时期的历史阶段特征。三国两晋南北朝时期,政局动荡,战火连绵,北方经济遭到严重破坏,人口南迁促进江南经济发展,呈现出民族交融与区域开发的时代特征,故D符合题意;繁荣开放的社会风貌指的是盛唐时期,而非三国两晋南北朝时期,故A排除;三国两晋南北朝时期在书法、绘画等方面有很多成就,而非文化停滞,故排除B;三国两晋南北朝时期,战乱割据,中外交流不频繁,故排除C。故选D。

14. 三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的过渡。下列关于三国史实组合正确的是( )。

①魏国—220年—曹操—洛阳②魏国—220年—曹丕—洛阳

③蜀国—221年—刘备—成都④蜀国—221年—诸葛亮—成都

⑤吴国—222年—孙策—建业⑥吴国—222年—孙权—建业

A. ①③⑤ B. ②③⑤ C. ②③⑥ D. ②④⑤

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学知识可知,220年曹丕在洛阳称帝,建立魏国,221年刘备在成都建立蜀国,222年孙权在建业建立吴国,说法②③⑥符合三国史实,C项正确;建立魏国是曹丕,不是曹操,蜀国是刘备而非诸葛亮建立的,建立吴国的是孙权而非孙策,说法①④⑤与史实不符,与之组合的ABD三项错误。

15. 两晋之际,汉族统治阶级内乱,军阀混战,民不聊生,此时中原人口大量南迁,由此可见,引发人口大规模流动的原因是

A. 北方自然环境恶化

B. 南方气候宜人

C. 南方相对安定

D. 南方统治政策宽松

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】依据材料信息可以看出由于北方战乱才导致北民南迁,而北民之所以南迁就是因为南方相对安定,选项C正确;材料体现的是北方战乱,南方安定,而非北方自然环境恶化和南方自然环境宜人,排除A、B;材料未体现南方的统治政策,排除D。

【点睛】解题关键是对材料信息的准确解读,即由于北方战乱才导致北民南迁。

16. 商鞅变法和北魏孝文帝改革都是社会转型时期进行的重大改革。相比商鞅变法,北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在

A. 废分封行县制 B. 实行盐铁专营

C. 废旧俗兴汉化 D. “罢黜百家,独尊儒术”

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】依据所学知识可知,北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在革除鲜卑族的旧俗,吸收汉族的先进文化,故C正确;废分封、行县制是商鞅变法的内容,故A错误;实行盐铁专营、“罢黜百家,独尊儒术”是汉武帝的统治措施,故BD错误。

17. “他在位期间成功地统一了西晋末年以来近300年的分裂局面,改革制度,发展生产,注重吏治,国家安定,人民负担较轻,经济繁荣。”他在1978年美国学者麦克哈特所著的《影响人类历史进程的100名人排行榜》中排行第82位。这位在西方人眼中影响深远的中国皇帝是( )

A. 秦始皇 B. 汉武帝 C. 隋文帝 D. 唐太宗

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】根据“成功地统一了西晋末年以来近300年的分裂局面”可知,这是隋朝的统一,故C正确;ABD项中的皇帝与主旨信息无关,排除。

18. “开元初,四方丰稔(丰收),城镇商铺林立,客商如云”所反映的经济发展盛况是在( )

A. 唐太宗时期 B. 武则天时期 C. 唐玄宗前期 D. 唐玄宗后期

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料中“开元初”这一信息,结合所学可知,“开元”是唐玄宗的年号,“开元初”指的是唐玄宗前期,故选C;其他三个选项均与材料信息不符合,故排除ABD。

19. “方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为‘留后’,以邀命于朝。”这段话反映了

A. 宗法血缘关系得到强化 B. 郡国并行威胁中央集权

C. 君主专制制度遭到破坏 D. 藩镇割据削弱中央集权

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】据材料“方镇相望于内地”可知,其反映的是唐朝的藩镇割据;据“往往自择将吏,号为‘留后’,以邀命于朝”可知,藩镇割据削弱了中央集权,故D项正确;宗法血缘关系得到强化与材料主旨不符,材料信息也无法体现,故A项错误;郡国并行出现在西汉时期,西汉没有方镇,故B项错误;材料反映的是藩镇割据使中央集权遭到削弱,君主专制指皇帝和丞相的矛盾,C项不符合题意,排除。

【点睛】

20. 观察下面这幅漫域。与漫画反映的现象有密切关系的古代中国政治制度是

A. 宗法制 B. 九品中正制 C. 察举制 D. 科举制

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】漫画画面意思是原本是人才鉴定中心,最终演化为评爹中心,即父辈会直接影响后辈儿孙的前途,这体现了门第观念,结合旗帜上面的“晋”可知,漫画主题与九品中正制相关,选项B正确;宗法制是西周制度,而非晋朝制度,排除A;察举制强调德行,科举制注重才学,因此选项C、D排除。

21. “秦汉以后,公族虽更而世族尚不全革,九品中正之弊,至于上品无寒门,下品无世族。”为了解决这一问题,隋朝推行

A. 世卿世禄制 B. 察举制 C. 三省六部制 D. 科举制

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】隋朝时期隋文帝废除九品中正制,逐步形成科举制,故答案为D项;夏商周实行世卿世禄制,排除A项;汉朝实行察举制,排除B项;隋唐时期形成三省六部制的中央官制,不是针对九品中正制而采取的选官制度,排除C项。

22. 科举制是中国古代选官制度的一大进步,主要是因为它有利于

①打破门阀的特权垄断

②扩大官吏人才来源

③提高官员的文化素质

④大大加强中央集权

A. ①②③

B. ②④

C. ①③④

D. ①②③④

【答案】D

【解析】

【分析】

科举制度实行不仅打破世家大族垄断官场局面,还可以扩大官吏来源,提高官员素质,同时大大加强了中央集权,故D项正确。

【详解】

23. 你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的掠夺,按唐太宗的旨意起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来你会

①交兵部出兵

②交门下省审议

③交尚书省处理

A. ①②③

B. ②③①

C. ①③②

D. ②①③

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据所学知识可知,唐朝时,三省的职责分别是中书省负责起草政令,门下省负责封驳审议,而尚书省负责执行,尚书省交兵部出兵,故B项正确,ACD选项排除。

24. 唐代确立三省六部制,三省长官均号称宰相,共同承担政务,其主要目的是

A. 提高行政效率

B. 强化君主集权

C. 扩大统治基础

D. 利于集思广益

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据所学知识可知,唐代确立三省六部制,三省长官均号称宰相,表明唐朝通过三省六部把宰相权力进一步分散,以加强君主集权,故B选项正确;三省六部的运作一定程度上提高了行政效率,但这不是唐朝确立三省六部的主要目的,而是三省六部产生的影响,故A选项错误;三省六部与扩大统治基础无关,故C选项错误;三省六部确立的主要目的是通过分散相权来加强皇权,而不是为了集思广益,故D选项错误。

25. 北魏至隋唐实行均田制,“均田”是指( )

A. 按全国人口平均分配土地

B. 将国家掌握的土地有限度地授予无地农民

C. 对广大农民平均分配土地

D. 不侵犯地主阶级的土地

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】北魏实行均田令的内容之一是,把国家控制的荒地分配给农民,男子授露田四十亩,桑田二十亩,妇女授露田二十亩,不受桑田。即国家掌握的土地有限度地授予无地农民,答案为B;北魏实行均田令的主要内容是,男子授露田四十亩,桑田二十亩,妇女授露田二十亩不受桑田。平均分配说法不符合史实,故A错误;北魏实行均田令规定,男子15岁以下,不授予露田。因此,对广大农民平均分配土地不符合史实,故C错误;不侵犯地主阶级的土地是均田制的一个特点,而不是“均田”的主旨,D错误。

26. 下表为唐代宰相出身变化表(注:门荫,指门阀士族阶层凭借门第获得官职)这种变化产生的主要原因是

A. 科举制度的影响

B. 加强中央集权的需要

C. 分散相权的需要

D. 社会文化水平的提升

【答案】A

【解析】

材料数据是通过科举进士入仕者越来越多,而门阀士族阶层凭借门第入仕者越来越少。依据所学知识可知,这是科举制度发展的结果,故A项正确;材料涉及的是选官制度,和中央集权无关,故B项错误;材料和分散相权无关,故C项错误;科举进士入仕者越来越多会带来社会文化水平的提升,但这是结果,不是原因,故D项错误。

点睛:本题解题的关键是认真阅读材料,提炼出图表的信息即可。图表信息是通过科举进士入仕者越来越多,而门阀士族阶层凭借门第入仕者越来越少,由此结合所学知识判断。

27. 南朝的范缜写了《神灭论》反对佛教,崇佛的梁武帝亲自颁发《赦答臣下神灭论》,发动高僧、王公贵族六十四人与范缜辩论,但朝廷始终没有禁止《神灭论》的发行。对此合理的解释是

A. 儒家思想和佛教出现融合

B. 佛教成为当时社会主流思想

C. 当时社会的思想较为自由

D. 政治和学术之间不存在矛盾

【答案】A

【解析】

从材料中的梁武帝“发动高僧、王公朝贵六十四人与范缜辩论,但朝廷始终没有禁止《神灭论》的发行”来看,南朝时期出现儒家思想与佛教融合的现象,双方并非属于你死我活的斗争。故答案为A项。B项不符合史实,儒学仍然是社会主流思想,排除;C项材料不能反映,排除;D项与材料无关,排除。

28. 唐人李白曾这样描述一书法家的作品风格:“怳怳如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走,左盘右蹙如惊电,状同楚汉相攻战。”下列与其所说的风格一致的字体是( )

A. 楷书 B. 行书 C. 草书 D. 小篆

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学知识可知,与李白描写的“神鬼惊”“龙蛇走”“如惊电”等风格一致的字体是草书,C项正确;规范方正的楷书与李白诗中描绘的字体不符,A项错误;行书与“龙蛇走”“如惊电”等不符,B项错误;讲究笔画圆匀,富有图案美的小篆与李白描绘的字体不符,D项错误。

29. 南朝著名画师张僧繇在安乐寺为梁武帝画龙,梁武帝发现其所画四条龙都没有眼睛,遂问其原因。张僧繇回答说∶“点睛即飞去。”大家不信,张僧繇只好给其中的两条龙点上了眼睛。霎时间,电闪笛鸣,点睛之龙真的飞走了。该故事在一定程度上说明中国古代绘画

A. 渴望俗世认可

B. 意在借物抒情

C. 追求娱乐教化

D. 注重写意传神

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】据材料“点睛之龙真的飞走了”并结合所学知识可知,这个故事在一定程度上说明中国古代绘画写意传神、栩栩如生的特点,故D项正确;“画龙点睛”的故事并不能说明古代绘画渴望俗世认可,故A项错误;材料无法体现中国古代绘画借物抒情的特点,故B项错误;材料也没有反映古代绘画娱乐教化的目的,故C项错误。

30. 《陀罗尼经咒》为唐刻古梵文经咒,约一尺见方,纸张为纤维较粗之黄麻纸,边上有一行字清晰可辨,为“成都府成都县龙池坊卞家印卖咒本”。据此可知当时

A. 四川地区已出现雕版印刷术

B. 雕版印刷术促进了佛教兴盛

C. 四川地区的造纸技术最发达

D. 雕版印刷术出现了重大改进

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】从题目“《陀罗尼经咒》为唐刻古梵文经咒”、“成都府成都县龙池坊卞家印卖咒本”可以看出是四川成都地区出现的雕版印刷品,故答案为A。材料显示的是雕版印刷术印制的经书,不能显示佛教兴盛,B错误。材料没有显示造纸技术,C错误。材料没有对比,无法显示雕版印刷出现了重大的改进,D错误。

31. 唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色,因此蕴含着不少历史信息。下列诗句能反映中外交往的是

A. 停杯共说远行期,入蜀经蛮远别离

B. 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C. 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳

D. 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】据所学知识可知,“日本晃卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶”是李白悼念阿倍仲麻吕的诗,阿倍仲麻吕,日本奈良人,日本遣唐留学生,为中日友好事业做出杰出贡献,故D选项正确;“停杯共说远行期,入蜀经蛮远别离”反映的是唐代商贸情况,故A选项错误;“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”是李白送故人孟浩然写的诗,故B选项错误;“剑外忽传收蓟北”反映的是安史之乱的时代背景,故C选项错误。

32. 东晋的道教学者葛洪分别称周公、孔子、董仲舒为“上圣”“天纵”“命世”。这说明他

A. 有“贵儒”思想 B. 有“三教合归儒”思想

C. 主张无为而治 D. 反对佛教的传播

【答案】A

【解析】

【详解】材料反映了道教学者葛洪对儒家代表人物的高度评价,并冠以“上圣”“天纵”“命世”等很高称号,体现了葛洪有“贵儒”的思想,故选A;材料未涉及佛教,不能说明“三教合归儒”,故排除B;材料没有体现无为而治,故排除C;材料未涉及到佛教,故排除D。

33. 隋朝运河“北通涿郡,南至余杭,商旅往返,船乘不绝”。这表明运河的直接作用是

A. 有利于边疆经济开发

B. 促进了南北经济交流

C. 加速了两岸城市的发展

D. 巩固了隋王朝的统治

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据材料内容“北通涿郡,南至余杭,商旅往返,船乘不绝”可知大运河便利了南北运输,成为南北政治、经济文化联系的纽带,B选项符合题意;大运河在内地,与边疆地区无关,A选项排除;材料与两岸城市发展无关,C选项排除;大运河的修建加速了隋朝的灭亡,并未起到巩固隋朝统治的作用,D选项排除。

34. 据史料记载,天宝十三载(754年),全国人口有5 280多万,而到广德二年(764年),全国人口只有1 690多万。导致这一时期人口锐减的主要原因是( )

A. 修建大运河 B. 隋末农民起义

C. 安史之乱 D. 黄巢起义

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】依据材料“天宝十三载(754年),全国人口5 280多万,而到广德二年(764年),全国人口剩余1 690多万”并结合所学知识可知,这一时期发生了安史之乱,八年战乱导致这一时期人口锐减。故答案为C项。A项在隋朝时期大运河已经沟通,排除;B项此时隋朝早已经灭亡,排除;D项黄巢起义发生于公元878年,时间不符,排除。

35. 某学生在学习中国古代文明史时,搜集到一些文化名人(如图)。从他们成就可以得出的结论是中国古代( )

A. 科学技术发达 B. 医学领先世界

C. 手工技艺精湛 D. 绘画成就卓越

【答案】A

【解析】

【详解】材料中所涉及的人物分别与造纸术、医学、数学等有关,都反映出中国古代科技的进步,A项正确;BCD项不符合材料的主旨,排除。

二、非选择题:(本题共2个小题,共30分)

36. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代政治制度图示

材料二 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得旨再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得旨再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

(1)指出材料一中图一和图二所反映政治制度的名称和朝代。

(2)结合所学知识,说明材料二中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐初三省职能及其特点。

【答案】(1)图一:秦朝,三公九卿制;图二:唐朝,三省六部制。

(2)秦汉:废除分封制,建立专制主义中央集权制度(皇帝制度的确立、三公九卿制、郡县制);唐朝:将秦汉时期独掌政务权的丞相分割为三省六部,完善了专制主义中央集权制度。

(3)职能:中书省掌决策,草拟和颁发皇帝诏令;门下省掌审议,审核政令;尚书省负责执行政令。

特点:三省分工明确,提高了行政效率;互相配合、互相牵制,可以减少决策的失误;相权一分为三,强化了皇权。

【解析】

【详解】(1)图一:据图一“皇帝下辖丞相、太尉、御史大夫”等信息可知,这是秦朝的三公九卿制;图二:据图二“皇帝下辖中书省、门下省、尚书省及六部”等信息可知,这是唐朝的三省六部制。

(2)秦汉:据所学可知是废除分封制、建立专制主义中央集权制度(皇帝制度的确立、三公九卿制、郡县制);唐朝:据所学可知是将秦汉时期独掌政务权的丞相分割为三省六部、完善了专制主义中央集权制度。

(3)职能:据材料“ 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得旨再下中书,中书付门下”可知,中书省掌决策,草拟和颁发皇帝诏令;据材料“或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得旨再下中书,中书又下门下”可知,门下省掌审议,审核政令;据材料“若事可行,门下即下尚书省”可知,尚书省负责执行政令。

特点:据所学可从三省分工明确、提高了行政效率;互相配合、互相牵制、可以减少决策的失误;相权一分为三、强化了皇权等方面回答。

37. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1300年前的唐朝初期,在南昌曾经有过一次盛会,遗留下列一篇名作,就是王勃的《滕王阁序》。王勃用美丽的诗句描述了当时的人力物力。有“物华天宝”“人杰地灵”两句,很确切地道出了初唐时代中国的潜力。以后100年的历史告诉我们,中华民族发挥了这巨大的潜力创造了盛唐的文化,为当时世界之冠。

——杨振宁《在广州粒子物理讨论会开幕式上的讲话》

材料二 唐朝的中国文化由于印度文化的输入,获得了飞跃的发展,不但在中国文化上已达到登峰造极之境,在世界文化史上也罕与伦比。最近有位美国外交官员参观了武后陵墓,看到侍立在两旁的各国使节的石像时,感慨地说:“……千余年前中国国际交往已如此频繁,难怪后人要叹为观止了。”

——《文化冲突与时代选择》

(1)材料一、材料二的共同点是什么?

(2)唐代文化“在世界文化史上罕与伦比”,其形成的原因是什么?

(3)结合材料,说明“为当时世界之冠”的唐文化对我们有什么启示。

【答案】(1)共同点:赞美唐文化的高度发展。

(2)中国的潜力:物华天宝,人杰地灵;唐代的政治统一和中央集权的巩固;科举制的确立;经济的繁荣,特别是城市的发展;对外开放和文化多元;佛教的东来注入新的文化成分。

(3)我们既要继承发扬民族传统文化,又要吸收外国文化的长处,形成具有自己特色的文化,变潜力为发展的优势。

【解析】

【分析】

【详解】(1)由材料“王勃用美丽的诗句描述了当时的人力物力”、“唐朝的中国文化由于印度文化的输入……不但在中国文化上已达到登峰造极之境,在世界文化史上也罕与伦比”,可得出赞美唐文化的高度发展。

(2)由材料“初唐时代中国的潜力”,可得出中国的潜力;由材料“‘物华天宝’‘人杰地灵’”,可得出物华天宝,人杰地灵;根据材料结合所学知识可知,唐代文化繁荣的原因可从政治、经济、文化政策和对外交流等方面进行分析,如政治上国家统一经济上,经济繁荣,外交上,实行对外开放政策;文化上,兼容并蓄的文化政策;对外交流上,佛教的东来注入新的文化成分。

(3)本题设问开放,言之成理即可。在中外文化方面,要“洋为中用”,既要继承发扬民族传统文化,又要敢于吸收外国文化的长处;在国内文化方面,要发展特色文化,培育潜力文化。

高一历史试卷

试题总分:100分;考试时间:80分钟;

一、选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本题35小题,每题2分,共70分)。

1. “我来自元谋,你来自周口(北京周口店),牵起你毛茸茸的手,爱让我们直立行走。”这一在网络上广为流传的句子,让我国境内的远古人类蒙上了一层神秘而浪漫的薄纱。要想获得研究元谋人和北京人的第一手资料,要通过

A. 神话传说

B. 史书记载

C. 学者推断

D. 考古发掘

2. 商人根据日月星辰的变化制定历法,并将天象的变化视为天意的展现,因此,他们结合天象、历法和占卜,作为行事的依据。由此可见,商代

A. 历法主要用于指导农业生产 B. 观测天象是为了解自然

C. 占卜是百姓生活的重要内容 D. 生活带有宗教神秘色彩

3. “夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了,这主要反映了先秦时期

A. 华夏文化的认同加强 B. 农耕文明的扩展

C. 中央集权制度的形成 D. 三公九卿制的施行

4. 下列是《史记》中有关西周重要诸侯国受封情况的记载,其中属于同一类受封对象的是

①“卫康叔名封,周武王同母少弟也……为卫君,居河、淇间故商墟。”

②“于是武王已平商而王天下,封师尚父于齐营丘。”

③“召公奭与周同姓,姓姬氏。周武王之灭纣,封召公于北燕。”

④“陈胡公满者,虞帝舜之后也……周武王克殷纣,乃复求舜后……封之于陈。”

A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

5. 古人所谓“慎终追远,民德归厚矣”,强调的是祭祀祖先、悼念死者的教化作用。这一主张属于( )

A. 儒家思想 B. 道家思想 C. 墨家思想 D. 法家思想

6. 钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前之封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”。以下对这两大“政治”理解正确的是

A. 都以血缘关系为纽带 B. 都维护了地主阶级统治

C. 都曾顺应了历史潮流 D. 都实现了权力高度集中

7. 秦朝规定各级官僚机构均以文书行政,“毋口请”,并形成了严密的文书行政管理制度,还建立了以邮驿为中心的文书传送系统。秦朝的这种做法( )

A. 确立了中央集权制度 B. 实现了思想统一

C. 提高了国家治理能力 D. 导致了暴政统治

8. 世界著名科技史家李约瑟说,没有任何的西方人在丝绸纺织上能超过古代中国人,中国古代获得“丝国”称号是

A. 商周时期

B. 西汉时期

C. 隋唐时期

D. 明清时期

9. “汉承秦制”的本质目的是:

A. 对秦朝先进制度继承和发展

B. 对西周以来社会制度的总结

C. 稳定社会秩序和恢复社会经济

D. 加强国家对人民的控制

10. 汉文帝说:“盖天下万物之萌生,靡有不死。死者天地之理,物之自然,奚可甚哀……厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取。”汉文帝在此强调的是

A. 无为而治 B. 崇尚节俭 C. 轻徭薄赋 D. 民贵君轻

11. 学者徐增阳说:“在农民的心目中,理想的国家政治关系成了家族关系的自然放大,官吏被称为‘父母官’,理想的皇帝就是‘爱民如子’的慈父。”这主要体现了传统中国( )

A. 家族血缘关系 B. 中央集权意识

C. 家国同构观念 D. 安土重迁理念

12. “《子虚》《上林》都是大赋,是司马相如对辞赋的开拓和独创,表现了一代汉赋的新风貌”。这里“汉赋的新风貌”是指

A. 铺陈排比,辞藻华丽 B. 语言通俗深刻

C. 现实感强 D. 形式朴实自然

13. 三国两晋南北朝时期,我国历史发展的主流特征是

A. 繁荣开放的社会风貌 B. 政权分裂与文化停滞

C. 中外交流与经济发展 D. 民族交融与区域开发

14. 三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的过渡。下列关于三国史实组合正确的是( )。

①魏国—220年—曹操—洛阳②魏国—220年—曹丕—洛阳

③蜀国—221年—刘备—成都④蜀国—221年—诸葛亮—成都

⑤吴国—222年—孙策—建业⑥吴国—222年—孙权—建业

A. ①③⑤ B. ②③⑤ C. ②③⑥ D. ②④⑤

15. 两晋之际,汉族统治阶级内乱,军阀混战,民不聊生,此时中原人口大量南迁,由此可见,引发人口大规模流动的原因是

A. 北方自然环境恶化

B. 南方气候宜人

C. 南方相对安定

D. 南方统治政策宽松

16. 商鞅变法和北魏孝文帝改革都是社会转型时期进行的重大改革。相比商鞅变法,北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在

A. 废分封行县制 B. 实行盐铁专营

C. 废旧俗兴汉化 D. “罢黜百家,独尊儒术”

17. “他在位期间成功地统一了西晋末年以来近300年的分裂局面,改革制度,发展生产,注重吏治,国家安定,人民负担较轻,经济繁荣。”他在1978年美国学者麦克哈特所著的《影响人类历史进程的100名人排行榜》中排行第82位。这位在西方人眼中影响深远的中国皇帝是( )

A. 秦始皇 B. 汉武帝 C. 隋文帝 D. 唐太宗

18. “开元初,四方丰稔(丰收),城镇商铺林立,客商如云”所反映的经济发展盛况是在( )

A. 唐太宗时期 B. 武则天时期 C. 唐玄宗前期 D. 唐玄宗后期

19. “方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为‘留后’,以邀命于朝。”这段话反映了

A. 宗法血缘关系得到强化 B. 郡国并行威胁中央集权

C. 君主专制制度遭到破坏 D. 藩镇割据削弱中央集权

20. 观察下面这幅漫域。与漫画反映的现象有密切关系的古代中国政治制度是

A. 宗法制 B. 九品中正制 C. 察举制 D. 科举制

21. “秦汉以后,公族虽更而世族尚不全革,九品中正之弊,至于上品无寒门,下品无世族。”为了解决这一问题,隋朝推行

A 世卿世禄制 B. 察举制 C. 三省六部制 D. 科举制

22. 科举制是中国古代选官制度的一大进步,主要是因为它有利于

①打破门阀的特权垄断

②扩大官吏人才来源

③提高官员的文化素质

④大大加强中央集权

A. ①②③

B. ②④

C. ①③④

D. ①②③④

23. 你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的掠夺,按唐太宗的旨意起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来你会

①交兵部出兵

②交门下省审议

③交尚书省处理

A. ①②③

B. ②③①

C. ①③②

D. ②①③

24. 唐代确立三省六部制,三省长官均号称宰相,共同承担政务,其主要目的是

A. 提高行政效率

B. 强化君主集权

C. 扩大统治基础

D. 利于集思广益

25. 北魏至隋唐实行均田制,“均田”是指( )

A. 按全国人口平均分配土地

B. 将国家掌握的土地有限度地授予无地农民

C. 对广大农民平均分配土地

D. 不侵犯地主阶级的土地

26. 下表为唐代宰相出身变化表(注:门荫,指门阀士族阶层凭借门第获得官职)这种变化产生的主要原因是

A. 科举制度的影响

B. 加强中央集权的需要

C. 分散相权的需要

D. 社会文化水平的提升

27. 南朝的范缜写了《神灭论》反对佛教,崇佛的梁武帝亲自颁发《赦答臣下神灭论》,发动高僧、王公贵族六十四人与范缜辩论,但朝廷始终没有禁止《神灭论》的发行。对此合理的解释是

A. 儒家思想和佛教出现融合

B. 佛教成当时社会主流思想

C. 当时社会的思想较为自由

D. 政治和学术之间不存在矛盾

28. 唐人李白曾这样描述一书法家的作品风格:“怳怳如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走,左盘右蹙如惊电,状同楚汉相攻战。”下列与其所说的风格一致的字体是( )

A. 楷书 B. 行书 C. 草书 D. 小篆

29. 南朝著名画师张僧繇在安乐寺为梁武帝画龙,梁武帝发现其所画四条龙都没有眼睛,遂问其原因。张僧繇回答说∶“点睛即飞去。”大家不信,张僧繇只好给其中的两条龙点上了眼睛。霎时间,电闪笛鸣,点睛之龙真的飞走了。该故事在一定程度上说明中国古代绘画

A. 渴望俗世认可

B. 意在借物抒情

C. 追求娱乐教化

D. 注重写意传神

30. 《陀罗尼经咒》为唐刻古梵文经咒,约一尺见方,纸张为纤维较粗之黄麻纸,边上有一行字清晰可辨,为“成都府成都县龙池坊卞家印卖咒本”。据此可知当时

A. 四川地区已出现雕版印刷术

B. 雕版印刷术促进了佛教兴盛

C. 四川地区的造纸技术最发达

D. 雕版印刷术出现了重大改进

31. 唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色,因此蕴含着不少历史信息。下列诗句能反映中外交往的是

A. 停杯共说远行期,入蜀经蛮远别离

B 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C. 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳

D. 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

32. 东晋道教学者葛洪分别称周公、孔子、董仲舒为“上圣”“天纵”“命世”。这说明他

A. 有“贵儒”思想 B. 有“三教合归儒”思想

C. 主张无为而治 D. 反对佛教的传播

33. 隋朝运河“北通涿郡,南至余杭,商旅往返,船乘不绝”。这表明运河直接作用是

A. 有利于边疆经济开发

B. 促进了南北经济交流

C. 加速了两岸城市的发展

D. 巩固了隋王朝的统治

34. 据史料记载,天宝十三载(754年),全国人口有5 280多万,而到广德二年(764年),全国人口只有1 690多万。导致这一时期人口锐减的主要原因是( )

A. 修建大运河 B. 隋末农民起义

C. 安史之乱 D. 黄巢起义

35. 某学生在学习中国古代文明史时,搜集到一些文化名人(如图)。从他们的成就可以得出的结论是中国古代( )

A. 科学技术发达 B. 医学领先世界

C. 手工技艺精湛 D. 绘画成就卓越

二、非选择题:(本题共2个小题,共30分)

36. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代政治制度图示

材料二 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得旨再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得旨再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

(1)指出材料一中图一和图二所反映政治制度的名称和朝代。

(2)结合所学知识,说明材料二中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐初三省的职能及其特点。

37. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1300年前的唐朝初期,在南昌曾经有过一次盛会,遗留下列一篇名作,就是王勃的《滕王阁序》。王勃用美丽的诗句描述了当时的人力物力。有“物华天宝”“人杰地灵”两句,很确切地道出了初唐时代中国的潜力。以后100年的历史告诉我们,中华民族发挥了这巨大的潜力创造了盛唐的文化,为当时世界之冠。

——杨振宁《在广州粒子物理讨论会开幕式上的讲话》

材料二 唐朝的中国文化由于印度文化的输入,获得了飞跃的发展,不但在中国文化上已达到登峰造极之境,在世界文化史上也罕与伦比。最近有位美国外交官员参观了武后陵墓,看到侍立在两旁的各国使节的石像时,感慨地说:“……千余年前中国国际交往已如此频繁,难怪后人要叹为观止了。”

——《文化冲突与时代选择》

(1)材料一、材料二的共同点是什么?

(2)唐代文化“在世界文化史上罕与伦比”,其形成的原因是什么?

(3)结合材料,说明“为当时世界之冠”的唐文化对我们有什么启示。

育英高中2020-2021学年度第一学期期中考试

高一历史试卷(解析版)

试题总分:100分;考试时间:80分钟;

一、选择题:在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本题35小题,每题2分,共70分)。

1. “我来自元谋,你来自周口(北京周口店),牵起你毛茸茸的手,爱让我们直立行走。”这一在网络上广为流传的句子,让我国境内的远古人类蒙上了一层神秘而浪漫的薄纱。要想获得研究元谋人和北京人的第一手资料,要通过

A. 神话传说

B. 史书记载

C. 学者推断

D. 考古发掘

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】第一手资料又叫原始资料,是接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作为历史根据的史料,如原始文件、档案、信函、日记、回忆录、照片、文物古迹和其他实物等,故考古发掘属于第一手资料,故D符合题意;第二手资料指经过后人运用第一手史料所作的研究及诠释,神话传说可信度不高,史书记载和学者推断属于第二手资料,故ABC不符合题意。

2. 商人根据日月星辰的变化制定历法,并将天象的变化视为天意的展现,因此,他们结合天象、历法和占卜,作为行事的依据。由此可见,商代

A. 历法主要用于指导农业生产 B. 观测天象是为了解自然

C. 占卜是百姓生活的重要内容 D. 生活带有宗教神秘色彩

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】商代以神权巩固王权,材料“天象的变化视为天意的展现”说明商代生活带有宗教神秘色彩,故D符合题意;由材料“天象、历法和占卜,作为行事的依据”可知历法没有用于指导农业生产,故A不符合题意;材料“天象的变化视为天意的展现”表明观测天象是为了解天意,故B不符合题意;材料表明占卜是国家政治生活的重要内容,故C不符合题意。故选D。

3. “夷夏之辨”在春秋时期曾经是诸侯争霸的舆论利器,而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了,这主要反映了先秦时期

A. 华夏文化的认同加强 B. 农耕文明的扩展

C. 中央集权制度的形成 D. 三公九卿制的施行

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】据所学可知,秦国是边陲小国,在当时被其它诸侯国视为“夷狄之国”。据材料“而在战国晚期秦与六国的殊死较量中,已经完全被遗弃了”并结合所学可知,在战国时期诸侯兼并战争中,秦灭六国,统一中国,昔日的“夷狄之国”统一成为中原的霸主,这体现了秦国的封建化,也是华夏文化的认同加强,A正确;B不是材料主旨;材料主要是“夷夏”观念的变化,C、D与材料无关。

4. 下列是《史记》中有关西周重要诸侯国受封情况的记载,其中属于同一类受封对象的是

①“卫康叔名封,周武王同母少弟也……为卫君,居河、淇间故商墟。”

②“于是武王已平商而王天下,封师尚父于齐营丘。”

③“召公奭与周同姓,姓姬氏。周武王之灭纣,封召公于北燕。”

④“陈胡公满者,虞帝舜之后也……周武王克殷纣,乃复求舜后……封之于陈。”

A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】西周实行分封制。同姓亲族是分封的主体。异姓诸侯国的情况则不尽相同,其中既有功臣、姻亲,也有原来的附属国。①③属于对同姓(姬姓)贵族的分封;②属于对功臣的分封;④属于对先代帝王后代的分封。故选①③组合,故排除ABD,选C。

5. 古人所谓“慎终追远,民德归厚矣”,强调的是祭祀祖先、悼念死者的教化作用。这一主张属于( )

A. 儒家思想 B. 道家思想 C. 墨家思想 D. 法家思想

【答案】A

【解析】

考查这几种思想流派的区别。儒家提供政治理想和道德准则;道家提供传统思想的哲学思想;法家提供改革图治的理论武器。这种观念符合儒家的“三纲五常”伦理道德,其他流派基本不提供这些伦理观念。

6. 钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前之封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”。以下对这两大“政治”理解正确的是

A. 都以血缘关系为纽带 B. 都维护了地主阶级统治

C. 都曾顺应了历史潮流 D. 都实现了权力高度集中

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生对材料的理解能力。材料中的“封建政治”是指分封制度,而“郡县政治”是指郡县制。根据所学知识可知,分封制度以血缘关系为纽带,而郡县制不是;郡县制维护了地主阶级的统治,分封制维护了奴隶制度;分封制度不利于中央集权。所以答案选C。

考点:古代中国的政治制度?商周时期的政治制度?分封制、宗法制

7. 秦朝规定各级官僚机构均以文书行政,“毋口请”,并形成了严密的文书行政管理制度,还建立了以邮驿为中心的文书传送系统。秦朝的这种做法( )

A. 确立了中央集权制度 B. 实现了思想统一

C. 提高了国家治理能力 D. 导致了暴政统治

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】秦朝要求各级官僚机构均用文书行政,并建立文书管理制度和邮驿传递系统等做法,完善了行政手段,提高了官员的文化素质和国家的治理能力,C项正确;用文书行政不仅限于地方官,整个官僚系统都要执行,A项错误;文书行政与思想统一不符,B项错误;文书行政规范有据,不是暴政产生的原因,D项错误。

8. 世界著名科技史家李约瑟说,没有任何西方人在丝绸纺织上能超过古代中国人,中国古代获得“丝国”称号是

A. 商周时期

B. 西汉时期

C. 隋唐时期

D. 明清时期

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据所学可知,中国素有“丝国”的誉称。西汉时期,中国丝绸远销亚洲、欧洲。故答案为B项。A项,商周时期是古代中国青铜器铸造的鼎盛时期,排除;CD项,隋唐时期,中国瓷器大量输出国外,远达欧洲、非洲。明清时通过海上丝绸之路,瓷器对外的销量更大。为适应国外客户的需要,明代烧制了带有阿拉伯文和梵文装饰图案的瓷器。清代还根据欧洲商人的订单,专门烧制西餐用具和鱼缸等,西方国家称中国为“瓷器大国”,排除。

【点睛】推断(理)型选择题解答时一般可采用推演法,即通过必要推理来确定符合题意的正确答案。推理时要掌握正确的指导思想,如历史规律、逻辑关系、基本原理等。因此在平时要注意归纳历史现象、总结历史规律并掌握运用。

9. “汉承秦制”的本质目的是:

A. 对秦朝先进制度继承和发展

B. 对西周以来社会制度的总结

C. 稳定社会秩序和恢复社会经济

D. 加强国家对人民的控制

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】根据所学可知,汉承秦制的根本目的在于稳定社会秩序和恢复社会经济,选项C正确;选项A不是目的,排除;秦朝制度和西周制度不同,排除B;选项D不是本质目的,排除。

10. 汉文帝说:“盖天下万物之萌生,靡有不死。死者天地之理,物之自然,奚可甚哀……厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取。”汉文帝在此强调的是

A. 无为而治 B. 崇尚节俭 C. 轻徭薄赋 D. 民贵君轻

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据材料可知,汉文帝意思是天下万物都要死,死是符合自然规律的,没必要太过悲哀,不提倡厚葬,所以汉文帝强调的是崇尚节俭,B选项符合题意。材料未体现无为而治,A选项排除。材料未体现轻徭薄赋,C选项排除。材料未体现民贵君轻,D选项排除。

11. 学者徐增阳说:“在农民的心目中,理想的国家政治关系成了家族关系的自然放大,官吏被称为‘父母官’,理想的皇帝就是‘爱民如子’的慈父。”这主要体现了传统中国( )

A. 家族血缘关系 B. 中央集权意识

C. 家国同构观念 D. 安土重迁理念

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学知识可知,古代农民将家族关系与国家政治关系相联系,把官吏称为“父母官”,将皇帝比喻为“慈父”等,主要体现了传统中国“家国同构”观念,C项正确;家族血缘关系与“父母官”等不符,A项错误;中央集权意识与材料内容无关,B项错误;安土重迁理念在材料中没有体现,D项错误。

12. “《子虚》《上林》都是大赋,是司马相如对辞赋的开拓和独创,表现了一代汉赋的新风貌”。这里“汉赋的新风貌”是指

A. 铺陈排比,辞藻华丽 B. 语言通俗深刻

C. 现实感强 D. 形式朴实自然

【答案】A

【解析】

【详解】汉赋辞藻华丽,手法夸张,内容丰富,表现大一统时代恢弘的文化气度,故选A;B、C、D不符合汉赋的特点。

13. 三国两晋南北朝时期,我国历史发展的主流特征是

A. 繁荣开放的社会风貌 B. 政权分裂与文化停滞

C. 中外交流与经济发展 D. 民族交融与区域开发

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】本题考查三国两晋南北朝时期的历史阶段特征。三国两晋南北朝时期,政局动荡,战火连绵,北方经济遭到严重破坏,人口南迁促进江南经济发展,呈现出民族交融与区域开发的时代特征,故D符合题意;繁荣开放的社会风貌指的是盛唐时期,而非三国两晋南北朝时期,故A排除;三国两晋南北朝时期在书法、绘画等方面有很多成就,而非文化停滞,故排除B;三国两晋南北朝时期,战乱割据,中外交流不频繁,故排除C。故选D。

14. 三国鼎立局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的过渡。下列关于三国史实组合正确的是( )。

①魏国—220年—曹操—洛阳②魏国—220年—曹丕—洛阳

③蜀国—221年—刘备—成都④蜀国—221年—诸葛亮—成都

⑤吴国—222年—孙策—建业⑥吴国—222年—孙权—建业

A. ①③⑤ B. ②③⑤ C. ②③⑥ D. ②④⑤

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学知识可知,220年曹丕在洛阳称帝,建立魏国,221年刘备在成都建立蜀国,222年孙权在建业建立吴国,说法②③⑥符合三国史实,C项正确;建立魏国是曹丕,不是曹操,蜀国是刘备而非诸葛亮建立的,建立吴国的是孙权而非孙策,说法①④⑤与史实不符,与之组合的ABD三项错误。

15. 两晋之际,汉族统治阶级内乱,军阀混战,民不聊生,此时中原人口大量南迁,由此可见,引发人口大规模流动的原因是

A. 北方自然环境恶化

B. 南方气候宜人

C. 南方相对安定

D. 南方统治政策宽松

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】依据材料信息可以看出由于北方战乱才导致北民南迁,而北民之所以南迁就是因为南方相对安定,选项C正确;材料体现的是北方战乱,南方安定,而非北方自然环境恶化和南方自然环境宜人,排除A、B;材料未体现南方的统治政策,排除D。

【点睛】解题关键是对材料信息的准确解读,即由于北方战乱才导致北民南迁。

16. 商鞅变法和北魏孝文帝改革都是社会转型时期进行的重大改革。相比商鞅变法,北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在

A. 废分封行县制 B. 实行盐铁专营

C. 废旧俗兴汉化 D. “罢黜百家,独尊儒术”

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】依据所学知识可知,北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在革除鲜卑族的旧俗,吸收汉族的先进文化,故C正确;废分封、行县制是商鞅变法的内容,故A错误;实行盐铁专营、“罢黜百家,独尊儒术”是汉武帝的统治措施,故BD错误。

17. “他在位期间成功地统一了西晋末年以来近300年的分裂局面,改革制度,发展生产,注重吏治,国家安定,人民负担较轻,经济繁荣。”他在1978年美国学者麦克哈特所著的《影响人类历史进程的100名人排行榜》中排行第82位。这位在西方人眼中影响深远的中国皇帝是( )

A. 秦始皇 B. 汉武帝 C. 隋文帝 D. 唐太宗

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】根据“成功地统一了西晋末年以来近300年的分裂局面”可知,这是隋朝的统一,故C正确;ABD项中的皇帝与主旨信息无关,排除。

18. “开元初,四方丰稔(丰收),城镇商铺林立,客商如云”所反映的经济发展盛况是在( )

A. 唐太宗时期 B. 武则天时期 C. 唐玄宗前期 D. 唐玄宗后期

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料中“开元初”这一信息,结合所学可知,“开元”是唐玄宗的年号,“开元初”指的是唐玄宗前期,故选C;其他三个选项均与材料信息不符合,故排除ABD。

19. “方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为‘留后’,以邀命于朝。”这段话反映了

A. 宗法血缘关系得到强化 B. 郡国并行威胁中央集权

C. 君主专制制度遭到破坏 D. 藩镇割据削弱中央集权

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】据材料“方镇相望于内地”可知,其反映的是唐朝的藩镇割据;据“往往自择将吏,号为‘留后’,以邀命于朝”可知,藩镇割据削弱了中央集权,故D项正确;宗法血缘关系得到强化与材料主旨不符,材料信息也无法体现,故A项错误;郡国并行出现在西汉时期,西汉没有方镇,故B项错误;材料反映的是藩镇割据使中央集权遭到削弱,君主专制指皇帝和丞相的矛盾,C项不符合题意,排除。

【点睛】

20. 观察下面这幅漫域。与漫画反映的现象有密切关系的古代中国政治制度是

A. 宗法制 B. 九品中正制 C. 察举制 D. 科举制

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】漫画画面意思是原本是人才鉴定中心,最终演化为评爹中心,即父辈会直接影响后辈儿孙的前途,这体现了门第观念,结合旗帜上面的“晋”可知,漫画主题与九品中正制相关,选项B正确;宗法制是西周制度,而非晋朝制度,排除A;察举制强调德行,科举制注重才学,因此选项C、D排除。

21. “秦汉以后,公族虽更而世族尚不全革,九品中正之弊,至于上品无寒门,下品无世族。”为了解决这一问题,隋朝推行

A. 世卿世禄制 B. 察举制 C. 三省六部制 D. 科举制

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】隋朝时期隋文帝废除九品中正制,逐步形成科举制,故答案为D项;夏商周实行世卿世禄制,排除A项;汉朝实行察举制,排除B项;隋唐时期形成三省六部制的中央官制,不是针对九品中正制而采取的选官制度,排除C项。

22. 科举制是中国古代选官制度的一大进步,主要是因为它有利于

①打破门阀的特权垄断

②扩大官吏人才来源

③提高官员的文化素质

④大大加强中央集权

A. ①②③

B. ②④

C. ①③④

D. ①②③④

【答案】D

【解析】

【分析】

科举制度实行不仅打破世家大族垄断官场局面,还可以扩大官吏来源,提高官员素质,同时大大加强了中央集权,故D项正确。

【详解】

23. 你是唐太宗时的一名中书令,为挫败突厥贵族对内地的掠夺,按唐太宗的旨意起草了一份关于如何出兵防御的诏令,接下来你会

①交兵部出兵

②交门下省审议

③交尚书省处理

A. ①②③

B. ②③①

C. ①③②

D. ②①③

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据所学知识可知,唐朝时,三省的职责分别是中书省负责起草政令,门下省负责封驳审议,而尚书省负责执行,尚书省交兵部出兵,故B项正确,ACD选项排除。

24. 唐代确立三省六部制,三省长官均号称宰相,共同承担政务,其主要目的是

A. 提高行政效率

B. 强化君主集权

C. 扩大统治基础

D. 利于集思广益

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据所学知识可知,唐代确立三省六部制,三省长官均号称宰相,表明唐朝通过三省六部把宰相权力进一步分散,以加强君主集权,故B选项正确;三省六部的运作一定程度上提高了行政效率,但这不是唐朝确立三省六部的主要目的,而是三省六部产生的影响,故A选项错误;三省六部与扩大统治基础无关,故C选项错误;三省六部确立的主要目的是通过分散相权来加强皇权,而不是为了集思广益,故D选项错误。

25. 北魏至隋唐实行均田制,“均田”是指( )

A. 按全国人口平均分配土地

B. 将国家掌握的土地有限度地授予无地农民

C. 对广大农民平均分配土地

D. 不侵犯地主阶级的土地

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】北魏实行均田令的内容之一是,把国家控制的荒地分配给农民,男子授露田四十亩,桑田二十亩,妇女授露田二十亩,不受桑田。即国家掌握的土地有限度地授予无地农民,答案为B;北魏实行均田令的主要内容是,男子授露田四十亩,桑田二十亩,妇女授露田二十亩不受桑田。平均分配说法不符合史实,故A错误;北魏实行均田令规定,男子15岁以下,不授予露田。因此,对广大农民平均分配土地不符合史实,故C错误;不侵犯地主阶级的土地是均田制的一个特点,而不是“均田”的主旨,D错误。

26. 下表为唐代宰相出身变化表(注:门荫,指门阀士族阶层凭借门第获得官职)这种变化产生的主要原因是

A. 科举制度的影响

B. 加强中央集权的需要

C. 分散相权的需要

D. 社会文化水平的提升

【答案】A

【解析】

材料数据是通过科举进士入仕者越来越多,而门阀士族阶层凭借门第入仕者越来越少。依据所学知识可知,这是科举制度发展的结果,故A项正确;材料涉及的是选官制度,和中央集权无关,故B项错误;材料和分散相权无关,故C项错误;科举进士入仕者越来越多会带来社会文化水平的提升,但这是结果,不是原因,故D项错误。

点睛:本题解题的关键是认真阅读材料,提炼出图表的信息即可。图表信息是通过科举进士入仕者越来越多,而门阀士族阶层凭借门第入仕者越来越少,由此结合所学知识判断。

27. 南朝的范缜写了《神灭论》反对佛教,崇佛的梁武帝亲自颁发《赦答臣下神灭论》,发动高僧、王公贵族六十四人与范缜辩论,但朝廷始终没有禁止《神灭论》的发行。对此合理的解释是

A. 儒家思想和佛教出现融合

B. 佛教成为当时社会主流思想

C. 当时社会的思想较为自由

D. 政治和学术之间不存在矛盾

【答案】A

【解析】

从材料中的梁武帝“发动高僧、王公朝贵六十四人与范缜辩论,但朝廷始终没有禁止《神灭论》的发行”来看,南朝时期出现儒家思想与佛教融合的现象,双方并非属于你死我活的斗争。故答案为A项。B项不符合史实,儒学仍然是社会主流思想,排除;C项材料不能反映,排除;D项与材料无关,排除。

28. 唐人李白曾这样描述一书法家的作品风格:“怳怳如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走,左盘右蹙如惊电,状同楚汉相攻战。”下列与其所说的风格一致的字体是( )

A. 楷书 B. 行书 C. 草书 D. 小篆

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学知识可知,与李白描写的“神鬼惊”“龙蛇走”“如惊电”等风格一致的字体是草书,C项正确;规范方正的楷书与李白诗中描绘的字体不符,A项错误;行书与“龙蛇走”“如惊电”等不符,B项错误;讲究笔画圆匀,富有图案美的小篆与李白描绘的字体不符,D项错误。

29. 南朝著名画师张僧繇在安乐寺为梁武帝画龙,梁武帝发现其所画四条龙都没有眼睛,遂问其原因。张僧繇回答说∶“点睛即飞去。”大家不信,张僧繇只好给其中的两条龙点上了眼睛。霎时间,电闪笛鸣,点睛之龙真的飞走了。该故事在一定程度上说明中国古代绘画

A. 渴望俗世认可

B. 意在借物抒情

C. 追求娱乐教化

D. 注重写意传神

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】据材料“点睛之龙真的飞走了”并结合所学知识可知,这个故事在一定程度上说明中国古代绘画写意传神、栩栩如生的特点,故D项正确;“画龙点睛”的故事并不能说明古代绘画渴望俗世认可,故A项错误;材料无法体现中国古代绘画借物抒情的特点,故B项错误;材料也没有反映古代绘画娱乐教化的目的,故C项错误。

30. 《陀罗尼经咒》为唐刻古梵文经咒,约一尺见方,纸张为纤维较粗之黄麻纸,边上有一行字清晰可辨,为“成都府成都县龙池坊卞家印卖咒本”。据此可知当时

A. 四川地区已出现雕版印刷术

B. 雕版印刷术促进了佛教兴盛

C. 四川地区的造纸技术最发达

D. 雕版印刷术出现了重大改进

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】从题目“《陀罗尼经咒》为唐刻古梵文经咒”、“成都府成都县龙池坊卞家印卖咒本”可以看出是四川成都地区出现的雕版印刷品,故答案为A。材料显示的是雕版印刷术印制的经书,不能显示佛教兴盛,B错误。材料没有显示造纸技术,C错误。材料没有对比,无法显示雕版印刷出现了重大的改进,D错误。

31. 唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色,因此蕴含着不少历史信息。下列诗句能反映中外交往的是

A. 停杯共说远行期,入蜀经蛮远别离

B. 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C. 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳

D. 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】据所学知识可知,“日本晃卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶”是李白悼念阿倍仲麻吕的诗,阿倍仲麻吕,日本奈良人,日本遣唐留学生,为中日友好事业做出杰出贡献,故D选项正确;“停杯共说远行期,入蜀经蛮远别离”反映的是唐代商贸情况,故A选项错误;“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”是李白送故人孟浩然写的诗,故B选项错误;“剑外忽传收蓟北”反映的是安史之乱的时代背景,故C选项错误。

32. 东晋的道教学者葛洪分别称周公、孔子、董仲舒为“上圣”“天纵”“命世”。这说明他

A. 有“贵儒”思想 B. 有“三教合归儒”思想

C. 主张无为而治 D. 反对佛教的传播

【答案】A

【解析】

【详解】材料反映了道教学者葛洪对儒家代表人物的高度评价,并冠以“上圣”“天纵”“命世”等很高称号,体现了葛洪有“贵儒”的思想,故选A;材料未涉及佛教,不能说明“三教合归儒”,故排除B;材料没有体现无为而治,故排除C;材料未涉及到佛教,故排除D。

33. 隋朝运河“北通涿郡,南至余杭,商旅往返,船乘不绝”。这表明运河的直接作用是

A. 有利于边疆经济开发

B. 促进了南北经济交流

C. 加速了两岸城市的发展

D. 巩固了隋王朝的统治

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据材料内容“北通涿郡,南至余杭,商旅往返,船乘不绝”可知大运河便利了南北运输,成为南北政治、经济文化联系的纽带,B选项符合题意;大运河在内地,与边疆地区无关,A选项排除;材料与两岸城市发展无关,C选项排除;大运河的修建加速了隋朝的灭亡,并未起到巩固隋朝统治的作用,D选项排除。

34. 据史料记载,天宝十三载(754年),全国人口有5 280多万,而到广德二年(764年),全国人口只有1 690多万。导致这一时期人口锐减的主要原因是( )

A. 修建大运河 B. 隋末农民起义

C. 安史之乱 D. 黄巢起义

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】依据材料“天宝十三载(754年),全国人口5 280多万,而到广德二年(764年),全国人口剩余1 690多万”并结合所学知识可知,这一时期发生了安史之乱,八年战乱导致这一时期人口锐减。故答案为C项。A项在隋朝时期大运河已经沟通,排除;B项此时隋朝早已经灭亡,排除;D项黄巢起义发生于公元878年,时间不符,排除。

35. 某学生在学习中国古代文明史时,搜集到一些文化名人(如图)。从他们成就可以得出的结论是中国古代( )

A. 科学技术发达 B. 医学领先世界

C. 手工技艺精湛 D. 绘画成就卓越

【答案】A

【解析】

【详解】材料中所涉及的人物分别与造纸术、医学、数学等有关,都反映出中国古代科技的进步,A项正确;BCD项不符合材料的主旨,排除。

二、非选择题:(本题共2个小题,共30分)

36. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代政治制度图示

材料二 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得旨再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得旨再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

(1)指出材料一中图一和图二所反映政治制度的名称和朝代。

(2)结合所学知识,说明材料二中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐初三省职能及其特点。

【答案】(1)图一:秦朝,三公九卿制;图二:唐朝,三省六部制。

(2)秦汉:废除分封制,建立专制主义中央集权制度(皇帝制度的确立、三公九卿制、郡县制);唐朝:将秦汉时期独掌政务权的丞相分割为三省六部,完善了专制主义中央集权制度。

(3)职能:中书省掌决策,草拟和颁发皇帝诏令;门下省掌审议,审核政令;尚书省负责执行政令。

特点:三省分工明确,提高了行政效率;互相配合、互相牵制,可以减少决策的失误;相权一分为三,强化了皇权。

【解析】

【详解】(1)图一:据图一“皇帝下辖丞相、太尉、御史大夫”等信息可知,这是秦朝的三公九卿制;图二:据图二“皇帝下辖中书省、门下省、尚书省及六部”等信息可知,这是唐朝的三省六部制。

(2)秦汉:据所学可知是废除分封制、建立专制主义中央集权制度(皇帝制度的确立、三公九卿制、郡县制);唐朝:据所学可知是将秦汉时期独掌政务权的丞相分割为三省六部、完善了专制主义中央集权制度。

(3)职能:据材料“ 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得旨再下中书,中书付门下”可知,中书省掌决策,草拟和颁发皇帝诏令;据材料“或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得旨再下中书,中书又下门下”可知,门下省掌审议,审核政令;据材料“若事可行,门下即下尚书省”可知,尚书省负责执行政令。

特点:据所学可从三省分工明确、提高了行政效率;互相配合、互相牵制、可以减少决策的失误;相权一分为三、强化了皇权等方面回答。

37. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1300年前的唐朝初期,在南昌曾经有过一次盛会,遗留下列一篇名作,就是王勃的《滕王阁序》。王勃用美丽的诗句描述了当时的人力物力。有“物华天宝”“人杰地灵”两句,很确切地道出了初唐时代中国的潜力。以后100年的历史告诉我们,中华民族发挥了这巨大的潜力创造了盛唐的文化,为当时世界之冠。

——杨振宁《在广州粒子物理讨论会开幕式上的讲话》

材料二 唐朝的中国文化由于印度文化的输入,获得了飞跃的发展,不但在中国文化上已达到登峰造极之境,在世界文化史上也罕与伦比。最近有位美国外交官员参观了武后陵墓,看到侍立在两旁的各国使节的石像时,感慨地说:“……千余年前中国国际交往已如此频繁,难怪后人要叹为观止了。”

——《文化冲突与时代选择》

(1)材料一、材料二的共同点是什么?

(2)唐代文化“在世界文化史上罕与伦比”,其形成的原因是什么?

(3)结合材料,说明“为当时世界之冠”的唐文化对我们有什么启示。

【答案】(1)共同点:赞美唐文化的高度发展。

(2)中国的潜力:物华天宝,人杰地灵;唐代的政治统一和中央集权的巩固;科举制的确立;经济的繁荣,特别是城市的发展;对外开放和文化多元;佛教的东来注入新的文化成分。

(3)我们既要继承发扬民族传统文化,又要吸收外国文化的长处,形成具有自己特色的文化,变潜力为发展的优势。

【解析】

【分析】

【详解】(1)由材料“王勃用美丽的诗句描述了当时的人力物力”、“唐朝的中国文化由于印度文化的输入……不但在中国文化上已达到登峰造极之境,在世界文化史上也罕与伦比”,可得出赞美唐文化的高度发展。

(2)由材料“初唐时代中国的潜力”,可得出中国的潜力;由材料“‘物华天宝’‘人杰地灵’”,可得出物华天宝,人杰地灵;根据材料结合所学知识可知,唐代文化繁荣的原因可从政治、经济、文化政策和对外交流等方面进行分析,如政治上国家统一经济上,经济繁荣,外交上,实行对外开放政策;文化上,兼容并蓄的文化政策;对外交流上,佛教的东来注入新的文化成分。

(3)本题设问开放,言之成理即可。在中外文化方面,要“洋为中用”,既要继承发扬民族传统文化,又要敢于吸收外国文化的长处;在国内文化方面,要发展特色文化,培育潜力文化。

同课章节目录