2020-2021学年九年级语文部编版下册第13课《短文两篇》课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年九年级语文部编版下册第13课《短文两篇》课件(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 403.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

13 短文两篇

第1课时

第2课时

新课导入

读书忌死读,死读钻牛角。

读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。

读书要有感受,要有审美感,对他人的金玉良言,要能融会贯通,并使之付诸实现。

第1课时

新课导入

这些名言,都体现了名人对于读书的看法。今天,我们要一起学习著名作家培根的《谈读书》,看看他对读书有哪些独到的见解,能给我们带来什么启示。

梳理层次

自由阅读课文,看看作者围绕着“读书”,提出了哪些观点?读的时候,把文中相关的句子勾画出来。

(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

(3)书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀嚼消化。

(4)读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。

(5)读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

请同学们认真品味这些富有哲理的句子,将这些句子分类,说说这些句子是从哪些方面来论述“读书”的。

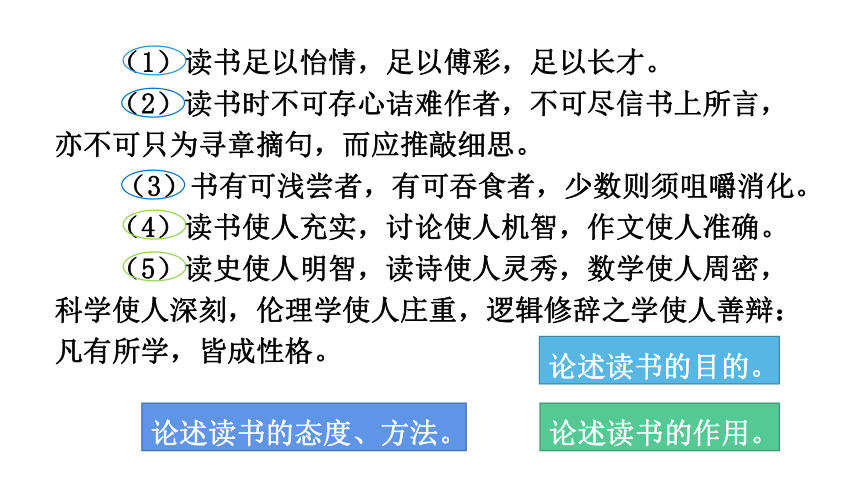

(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

(3)书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀嚼消化。

(4)读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。

(5)读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

论述读书的目的。

论述读书的态度、方法。

论述读书的作用。

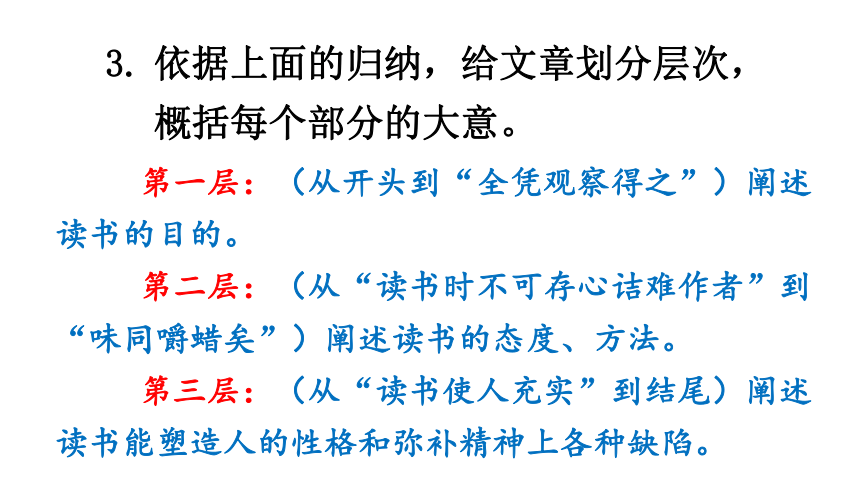

依据上面的归纳,给文章划分层次,概括每个部分的大意。

第一层:(从开头到“全凭观察得之”)阐述读书的目的。

第二层:(从“读书时不可存心诘难作者”到“味同嚼蜡矣”)阐述读书的态度、方法。

第三层:(从“读书使人充实”到结尾)阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。

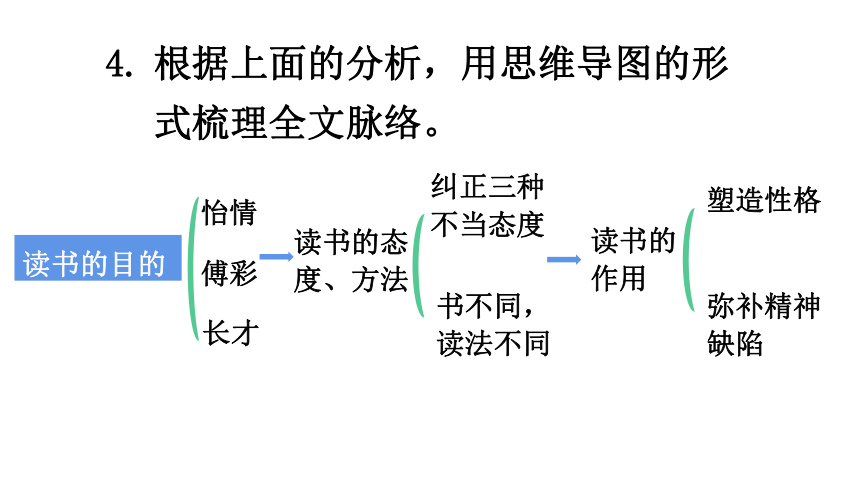

根据上面的分析,用思维导图的形式梳理全文脉络。

读书的目的

怡情

傅彩

长才

读书的态度、方法

纠正三种不当态度

读书的

作用

塑造性格

弥补精神缺陷

书不同,读法不同

精读分析

细读文章,根据问题,梳理出每一层的意思。

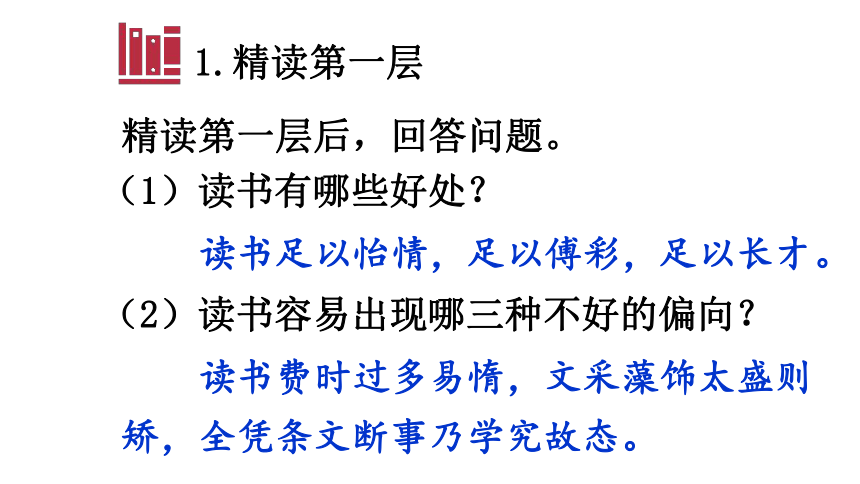

1.精读第一层

精读第一层后,回答问题。

(1)读书有哪些好处?

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读书容易出现哪三种不好的偏向?

读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

(3)不同的人对读书的态度有何不同?

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书。

(4)读书和经验之间有何关系?

经验补读书之不足。

(5)根据以上问题,思考本层是如何进行论证的?画出结构图。

读书的目的

正面阐述其好处

傅彩

长才

费时过多—易惰

正反对比论证

正确

的

读书

目的

用书

怡情

反面指出其偏向

三种人态度

藻饰太盛—则矫

全凭条文断事—乃迂

狡黠者—鄙

无知者—羡

明智者—用

由表及里

由浅入深

2.精读第二层

精读第二层,回答问题。

(1)作者认为读书要纠正的三种不当态度是什么?

存心诘难作者,尽信书中所言,局限于文字的推求而不推敲细思。

(2)作者介绍了怎样的读书方法?简要概括。

要根据不同的书,选取不同的阅读策略:有的书可以简单翻翻,读一部分,浅尝辄止;有的书可以狼吞虎咽,大体浏览,不求甚解;少数的书则需要从头读至尾,全神贯注,细细咀嚼,认真消化;还有些书因题材较次或价值不高,甚至不需要自己读,可请人代读,只浏览其所写笔记摘要即可。

阅读第三层,回答问题。

(1)作者认为,读书有什么价值?

读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

3.精读第三层

(2)作者在第三层是怎样论述读书的价值的?

先从正面论述读书的好处,再从反面论述人精神上的缺陷可以用读书来弥补。

分析方法

快速回顾课文,思考:本文运用了哪些论证方法?有什么作用?结合具体句子说说。

对比论证

比喻论证

如第一层,从正面论证以后,再从反面来说,使论证更加全面、有力。

对比论证

比喻论证

如“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,来论证读书对人的天赋的作用;又如论述人的才智上的缺陷,可以用读书来弥补,就像身体百病,可以用运动祛除一样。运用比喻论证,用熟悉的事物进行比喻,生动形象、通俗易懂,便于读者理解。

布置作业

课外收集名人的读书故事,积累好的读书方法。

推荐阅读:《培根随笔集》。

板书设计

读书的目的

读书的态度、方法

读书的作用

怡情、傅彩、长才

纠正三种不当态度

书不同,读法不同

正确读书

善于用书

谈读书

使人充实

塑造性格

弥补缺陷

导入新课

第2课时

在小说《红楼梦》中,《香菱学诗》是一则经典故事,故事中的香菱痴迷于读诗,看到诗中的佳句,会废寝忘食地品读。她还拜林黛玉为师,在黛玉的指导下,细细品读王维诗的遣词造句之妙处,甚至模仿杜甫的诗歌来学习写诗。对于香菱这种读书的方式,你有什么看

法呢?你平时又有哪些好的读书方法可以推荐给大家呢?陶渊明曾说自己“好读书,不求甚解”,你理解陶渊明说这话的真正意思吗?今天我们就来学习作家马南邨的《不求甚解》,一起来了解陶渊明的这种读书方法吧。

了解知识

回顾一下我们曾学过的鲁迅写的《中国人失掉自信力了吗》,还记得我们当时介绍的驳论文的知识吗?在那篇文章中,作者先驳斥了“中国人失掉自信力了”的错误观点,再确立和论证了“我们有不失掉自信力的中国人在”的正确观点。本文也是一篇驳论文,我们先了解一下驳论文的相关知识。

驳论的含义:反驳对方的观点,并在此基础上阐明自己的观点并加以论证。

驳论文的基本论证方法有两种:直接批驳和间接批驳。

驳论文,即侧重于驳论的议论文。

其中,直接批驳有三种方式:

就对方论点中的根本性错误进行反驳,即驳论点。

通过批驳对方论据来驳倒对方的论点,即驳论据。

通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点,即驳论证。

初读课文

默读课文,思考下面的问题。

本文作者批驳的观点是什么?作者的观点是什么?

批驳的观点:对任何问题不求甚解都是不好的。

作者的观点:盲目地反对不求甚解的态度没有充分的理由。

“不求甚解”是什么意思?

不求甚解”多指读书只求大意,不深入理解。

“不求甚解”有两层意思:一是表示虚心,因为书不一定都能读懂,就老实承认“不求甚解”;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

“不求甚解”只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体。所以“不求甚解”并不是马马虎虎,很不认真。

围绕“不求甚解”,作者表达了哪些观点?

好读书这个习惯的养成是很重要的;

读书的要诀,全在于会意;

要学习得好,不能死读,而必须活读;

重要的书须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

精读课文

分析论证方法

品读课文,讨论本文运用了哪些论证方法,有什么作用。

第2段运用了道理论证。作者从“不求甚解”的出处入手,有力地论证了陶渊明读书的本意是领会书中的要义,体会书中的乐趣,而不必在一字一句上过分下功夫。作用:增强了文章的说服力。

举例论证、道理论证和对比论证。

第5段运用了举例论证。作者举普列汉诺夫的例子,从反面有力地论证读书一定要虚心,不要死抠字句,而要理解精神实质。作用:使论证更具体、更有说服力。

第6段运用了举例论证。举了诸葛亮读书“观其大略”的例子,从正面有力地论证了读书要前后贯通,了解大意,知识面会更广,了解问题更全面。作用:使论证更具体、更有说服力。

第8段运用了道理论证。引用了陆象山的语录,以“未晓处且放过”与“不求甚解”的提法很相似作为补充说明,增强了文章的说服力。

梳理论证思路

本文是一篇驳论文,作者在批驳别人观点的过程中,是如何阐述自己主张的?

作者首先摆出了要批驳的靶子并树立了自己的观点;其次介绍“不求甚解”的出处,全面分析了陶渊明的读书态度及“不求甚解”的真正含义;然后从正反两方面举例(诸葛亮、普列汉诺夫)论证了读书的要诀在于虚心、会意;接着先从反面否定、全面解释“不求甚解”,再从正面引用陆象山的语录佐证;最后,总结全文,强调重要的书要反复阅读。

比较阅读

小组探究:比较《谈读书》和《不求甚解》在内容、论证角度、写作方法等方面的异同。

相同点:都谈及读书态度和方法。

不同点:

主要内容

论述角度

写作方法

《谈读书》

探讨读书的目的、读书的态度和方法、读书的作用

较全面,侧重对读书方方面面问题的探讨

立论:先提出观点,再阐释说明

通过对“不求甚解”的回溯分析,引导读者正确认识其含义,树立正确的读书态度,选择正确的读书方法

选取一个角度,侧重对具体读书方法的探讨

驳论:树靶子,引出处,释新义,举例子,引语录,得结论

《不求甚解》

布置作业

运用这两课所学的论证方法,将自己的读书心得和方法,写成一篇小论文。

第1课时

第2课时

新课导入

读书忌死读,死读钻牛角。

读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。

读书要有感受,要有审美感,对他人的金玉良言,要能融会贯通,并使之付诸实现。

第1课时

新课导入

这些名言,都体现了名人对于读书的看法。今天,我们要一起学习著名作家培根的《谈读书》,看看他对读书有哪些独到的见解,能给我们带来什么启示。

梳理层次

自由阅读课文,看看作者围绕着“读书”,提出了哪些观点?读的时候,把文中相关的句子勾画出来。

(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

(3)书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀嚼消化。

(4)读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。

(5)读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

请同学们认真品味这些富有哲理的句子,将这些句子分类,说说这些句子是从哪些方面来论述“读书”的。

(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

(3)书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀嚼消化。

(4)读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。

(5)读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

论述读书的目的。

论述读书的态度、方法。

论述读书的作用。

依据上面的归纳,给文章划分层次,概括每个部分的大意。

第一层:(从开头到“全凭观察得之”)阐述读书的目的。

第二层:(从“读书时不可存心诘难作者”到“味同嚼蜡矣”)阐述读书的态度、方法。

第三层:(从“读书使人充实”到结尾)阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。

根据上面的分析,用思维导图的形式梳理全文脉络。

读书的目的

怡情

傅彩

长才

读书的态度、方法

纠正三种不当态度

读书的

作用

塑造性格

弥补精神缺陷

书不同,读法不同

精读分析

细读文章,根据问题,梳理出每一层的意思。

1.精读第一层

精读第一层后,回答问题。

(1)读书有哪些好处?

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读书容易出现哪三种不好的偏向?

读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

(3)不同的人对读书的态度有何不同?

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书。

(4)读书和经验之间有何关系?

经验补读书之不足。

(5)根据以上问题,思考本层是如何进行论证的?画出结构图。

读书的目的

正面阐述其好处

傅彩

长才

费时过多—易惰

正反对比论证

正确

的

读书

目的

用书

怡情

反面指出其偏向

三种人态度

藻饰太盛—则矫

全凭条文断事—乃迂

狡黠者—鄙

无知者—羡

明智者—用

由表及里

由浅入深

2.精读第二层

精读第二层,回答问题。

(1)作者认为读书要纠正的三种不当态度是什么?

存心诘难作者,尽信书中所言,局限于文字的推求而不推敲细思。

(2)作者介绍了怎样的读书方法?简要概括。

要根据不同的书,选取不同的阅读策略:有的书可以简单翻翻,读一部分,浅尝辄止;有的书可以狼吞虎咽,大体浏览,不求甚解;少数的书则需要从头读至尾,全神贯注,细细咀嚼,认真消化;还有些书因题材较次或价值不高,甚至不需要自己读,可请人代读,只浏览其所写笔记摘要即可。

阅读第三层,回答问题。

(1)作者认为,读书有什么价值?

读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

3.精读第三层

(2)作者在第三层是怎样论述读书的价值的?

先从正面论述读书的好处,再从反面论述人精神上的缺陷可以用读书来弥补。

分析方法

快速回顾课文,思考:本文运用了哪些论证方法?有什么作用?结合具体句子说说。

对比论证

比喻论证

如第一层,从正面论证以后,再从反面来说,使论证更加全面、有力。

对比论证

比喻论证

如“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,来论证读书对人的天赋的作用;又如论述人的才智上的缺陷,可以用读书来弥补,就像身体百病,可以用运动祛除一样。运用比喻论证,用熟悉的事物进行比喻,生动形象、通俗易懂,便于读者理解。

布置作业

课外收集名人的读书故事,积累好的读书方法。

推荐阅读:《培根随笔集》。

板书设计

读书的目的

读书的态度、方法

读书的作用

怡情、傅彩、长才

纠正三种不当态度

书不同,读法不同

正确读书

善于用书

谈读书

使人充实

塑造性格

弥补缺陷

导入新课

第2课时

在小说《红楼梦》中,《香菱学诗》是一则经典故事,故事中的香菱痴迷于读诗,看到诗中的佳句,会废寝忘食地品读。她还拜林黛玉为师,在黛玉的指导下,细细品读王维诗的遣词造句之妙处,甚至模仿杜甫的诗歌来学习写诗。对于香菱这种读书的方式,你有什么看

法呢?你平时又有哪些好的读书方法可以推荐给大家呢?陶渊明曾说自己“好读书,不求甚解”,你理解陶渊明说这话的真正意思吗?今天我们就来学习作家马南邨的《不求甚解》,一起来了解陶渊明的这种读书方法吧。

了解知识

回顾一下我们曾学过的鲁迅写的《中国人失掉自信力了吗》,还记得我们当时介绍的驳论文的知识吗?在那篇文章中,作者先驳斥了“中国人失掉自信力了”的错误观点,再确立和论证了“我们有不失掉自信力的中国人在”的正确观点。本文也是一篇驳论文,我们先了解一下驳论文的相关知识。

驳论的含义:反驳对方的观点,并在此基础上阐明自己的观点并加以论证。

驳论文的基本论证方法有两种:直接批驳和间接批驳。

驳论文,即侧重于驳论的议论文。

其中,直接批驳有三种方式:

就对方论点中的根本性错误进行反驳,即驳论点。

通过批驳对方论据来驳倒对方的论点,即驳论据。

通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点,即驳论证。

初读课文

默读课文,思考下面的问题。

本文作者批驳的观点是什么?作者的观点是什么?

批驳的观点:对任何问题不求甚解都是不好的。

作者的观点:盲目地反对不求甚解的态度没有充分的理由。

“不求甚解”是什么意思?

不求甚解”多指读书只求大意,不深入理解。

“不求甚解”有两层意思:一是表示虚心,因为书不一定都能读懂,就老实承认“不求甚解”;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

“不求甚解”只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体。所以“不求甚解”并不是马马虎虎,很不认真。

围绕“不求甚解”,作者表达了哪些观点?

好读书这个习惯的养成是很重要的;

读书的要诀,全在于会意;

要学习得好,不能死读,而必须活读;

重要的书须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

精读课文

分析论证方法

品读课文,讨论本文运用了哪些论证方法,有什么作用。

第2段运用了道理论证。作者从“不求甚解”的出处入手,有力地论证了陶渊明读书的本意是领会书中的要义,体会书中的乐趣,而不必在一字一句上过分下功夫。作用:增强了文章的说服力。

举例论证、道理论证和对比论证。

第5段运用了举例论证。作者举普列汉诺夫的例子,从反面有力地论证读书一定要虚心,不要死抠字句,而要理解精神实质。作用:使论证更具体、更有说服力。

第6段运用了举例论证。举了诸葛亮读书“观其大略”的例子,从正面有力地论证了读书要前后贯通,了解大意,知识面会更广,了解问题更全面。作用:使论证更具体、更有说服力。

第8段运用了道理论证。引用了陆象山的语录,以“未晓处且放过”与“不求甚解”的提法很相似作为补充说明,增强了文章的说服力。

梳理论证思路

本文是一篇驳论文,作者在批驳别人观点的过程中,是如何阐述自己主张的?

作者首先摆出了要批驳的靶子并树立了自己的观点;其次介绍“不求甚解”的出处,全面分析了陶渊明的读书态度及“不求甚解”的真正含义;然后从正反两方面举例(诸葛亮、普列汉诺夫)论证了读书的要诀在于虚心、会意;接着先从反面否定、全面解释“不求甚解”,再从正面引用陆象山的语录佐证;最后,总结全文,强调重要的书要反复阅读。

比较阅读

小组探究:比较《谈读书》和《不求甚解》在内容、论证角度、写作方法等方面的异同。

相同点:都谈及读书态度和方法。

不同点:

主要内容

论述角度

写作方法

《谈读书》

探讨读书的目的、读书的态度和方法、读书的作用

较全面,侧重对读书方方面面问题的探讨

立论:先提出观点,再阐释说明

通过对“不求甚解”的回溯分析,引导读者正确认识其含义,树立正确的读书态度,选择正确的读书方法

选取一个角度,侧重对具体读书方法的探讨

驳论:树靶子,引出处,释新义,举例子,引语录,得结论

《不求甚解》

布置作业

运用这两课所学的论证方法,将自己的读书心得和方法,写成一篇小论文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读