2020—2021学年人教版高中化学必修2第1章第2节元素周期律教案 (1)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中化学必修2第1章第2节元素周期律教案 (1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 53.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-03 20:51:58 | ||

图片预览

文档简介

《元素周期律》教学设计

【教材分析】

1.《化学课程标准》的要求:结合有关数据和实验事实认识元素周期律,了解原子结构与元素性质的关系。

2.教材分析:本节课是人教版化学必修2第一章《物质结构

元素周期律》第2节的“元素周期律”的教学内容。在学习了原子核外电子排布的相关规律之后,着力引导学生从原子结构(原子核外电子排布)的角度去认识和把握物质的性质,进而逐步展现中“位置—结构—性质”的主线。进一步学习元素性质和原子结构的关系,从而认识元素性质随着原子序数的递增而呈现出周期性变化的规律,即元素周期律。

【学情分析】

学生在初中的化学学习中已初步认识原子的构成以及原子核外电子的排布规律,对元素周期表也有了最基本的认识。通过上节课原子核外电子排布的一般规律的学习,学生对原子的结构又有了进一步认识,所以学生已基本具备运用原子结构的知识分析归纳元素原子电子层排布规律的能力,也完全可以通过阅读资料、动手实验等方法探究归纳元素性质周期性变化的一般规律。

【设计思路】

通过完成教材第14页的科学探究,书写原子序数1~18号元素原子结构示意图及结合教材给出的原子半径和主要化合价的相关数据,让学生在比较这些元素原子结构异同的基础上,激发学生认识原子结构和元素性质(原子半径、主要化合价)的关系及随着原子序数的递增而呈现出的周期性的变化规律。通过实验探究的方法探讨元素金属性、非金属性随元素原子序数递增的变化规律,然后小结所讲规律性内容,紧扣主题推出核心内容---元素周期律。

创设问题情境→分析处理素材→交流讨论→得出规律

【教学目标】

1.结合书中有关数据,掌握原子核外电子排布、原子半径和元素主要化合价的周期性变化;

2.通过实验探究第三周期元素的金属性和非金属性递变规律,总结同周期元素的金属性和非金属性随原子序数的递增而呈现出的周期性变化规律。

3.

认识元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子周期性排布的结果,从而理解元素周期律的实质。

4.

结合周期律的推出,使学生初步掌握从大量的事实和数据中分析总结规律、透过现象看本质、宏观与微观相互转化等科学抽象方法。

【重点难点】

原子半径、元素的化合价、元素的金属性和非金属性随着元素原子核外电子排布的周期性变化而呈周期性变化的规律

【课时安排】1课时

【教学方法】自学和讨论、实验探究、数据分析

【教学过程】

教师活动

学生活动

教学意图

[引入]

这节课我们来学习元素周期律。前面我们学习元素周期表的时候,大家有没有这样的疑问:为什么叫元素周期表?为什么把每一横行称为周期?

我们生活中经常会提到周期两个字,比如说一年四季:春夏秋冬,第二年又开始,我们叫周而复始,这是季节的周期。

那我们把元素周期表叫做周期,其中肯定也包含着一定的周而复始、重复性的变化规律。下面我们一起来探究一下。

[板书]元素周期律

讨论、交流

创设情境,引起学生思考和学习的兴趣。

完成导学案课前预习学案部分布置的学习任务,老师课上核对答案。

[引导和提问]1.请同学们画出核电荷数1~18元素的原子结构示意图。2.试着寻找随着原子序数的递增,各元素原子核外电子排布的规律。

画核电荷数1~18号元素的原子结构示意图。寻找规律。归纳、回答:1~2号元素:电子层数相同,都是1,最外电子层上的电子数从1到2。3~10号元素:电子层数相同,都是2,最外电子层上的电子数从1递增到8。11~18号元素:电子层数相同,都是3,最外电子层上的电子数从1递增到8。

复习旧知识,引发新知识。从学生熟悉的元素入手,增强学生对新知识的亲切感,培养学生发现问题、分析问题、归纳问题的能力。

[归纳]以核电荷数1~18的元素原子核外电子排布为例发现:随着原子序数的递增,元素原子最外层电子的排布呈现(除H、He元素外)从1递增到8的周期性变化。

认识“周而复始、重复出现”

,体会“周期性变化”

[板书]一、原子核外电子排布的周期性变化

理解,记录。

培养学生良好的学习习惯。

完成导学案课前预习学案部分布置的学习任务,老师课上核对答案。

[指导阅读]教材第14-15页“科学探究”,思考:结合表中数据分析3~9和11~17号元素随着元素核电荷数的递增,元素的原子半径的变化有没有规律?什么样的规律?提示:由于稀有气体元素的原子半径测定方法与相邻的非金属元素的测定依据不同,数据不具有可比性,故这里我们不考虑稀有气体的原子半径大小。

阅读、思考、归纳、交流、叙述、文字记录:由锂到氟,原子半径由大到小;由钠到氯,原子半径。

规律:随着原子序数的递增,元素的原子半径呈现由大到小周期性的变化。

给学生提供足够的思考问题、解决问题的时间,有利于学生分析问题、解决问题和归纳总结能力的培养。同时提高学生的阅读能力并培养学生提炼数据的能力。培养学生良好的学习习惯。

[归纳]随着原子序数的递增,元素的原子半径呈现由大到小周期性的变化(稀有气体除外)。[板书]二、元素原子半径的周期性变化

倾听,比对、理解。再体会“周期性变化”。思考、寻找两者间的关系。

培养学生叙述的准确性,养成细致、周密的习惯。

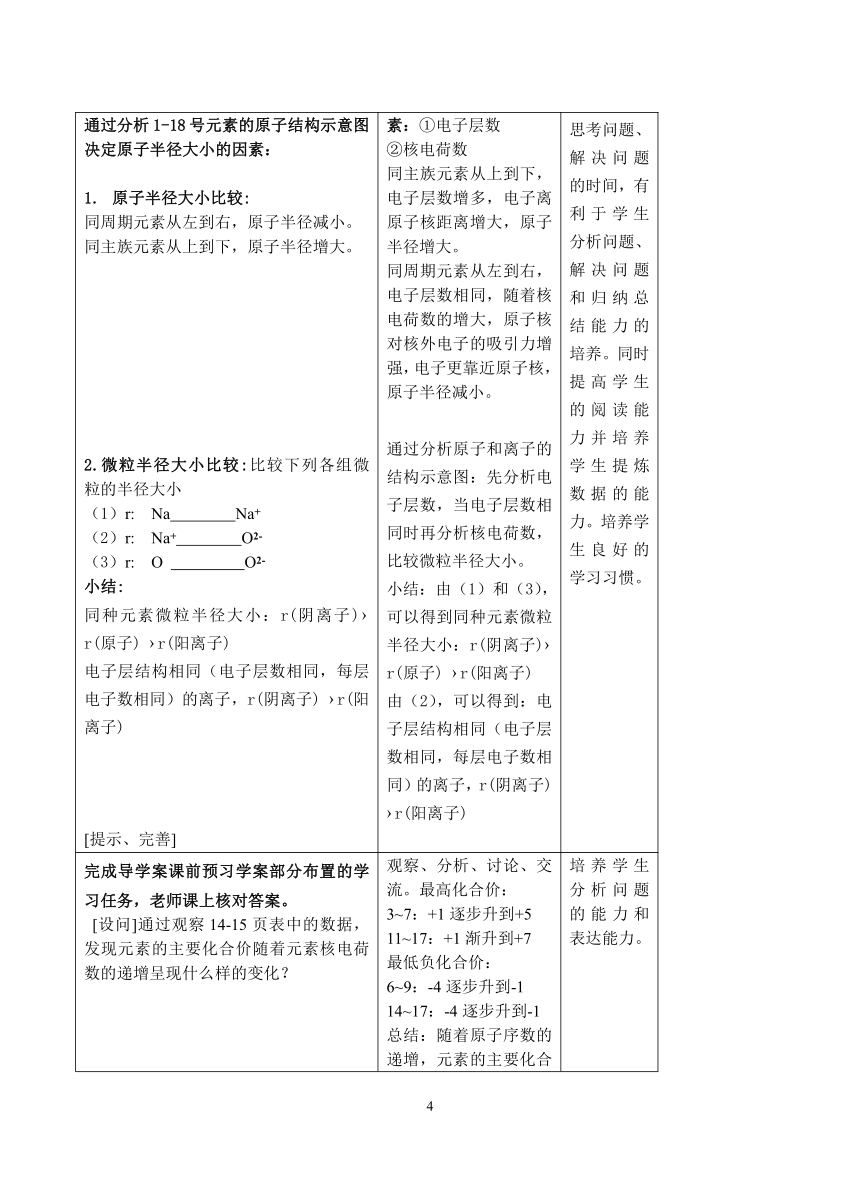

[提问]从原子结构(原子核外电子层排布)的角度解释原子半径的变化规律。通过分析1-18号元素的原子结构示意图决定原子半径大小的因素:原子半径大小比较:同周期元素从左到右,原子半径减小。同主族元素从上到下,原子半径增大。2.微粒半径大小比较:比较下列各组微粒的半径大小(1)r:

Na

Na+(2)r:

Na+

O2-(3)r:

O

O2-小结:同种元素微粒半径大小:r(阴离子)?r(原子)

?r(阳离子)电子层结构相同(电子层数相同,每层电子数相同)的离子,r(阴离子)

?r(阳离子)

[提示、完善]

交流、讨论、得出结论:决定原子半径大小的因素:①电子层数②核电荷数同主族元素从上到下,电子层数增多,电子离原子核距离增大,原子半径增大。同周期元素从左到右,电子层数相同,随着核电荷数的增大,原子核对核外电子的吸引力增强,电子更靠近原子核,原子半径减小。

通过分析原子和离子的结构示意图:先分析电子层数,当电子层数相同时再分析核电荷数,比较微粒半径大小。小结:由(1)和(3),可以得到同种元素微粒半径大小:r(阴离子)?r(原子)

?r(阳离子)由(2),可以得到:电子层结构相同(电子层数相同,每层电子数相同)的离子,r(阴离子)

?r(阳离子)

给学生提供足够的思考问题、解决问题的时间,有利于学生分析问题、解决问题和归纳总结能力的培养。同时提高学生的阅读能力并培养学生提炼数据的能力。培养学生良好的学习习惯。

完成导学案课前预习学案部分布置的学习任务,老师课上核对答案。

[设问]通过观察14-15页表中的数据,发现元素的主要化合价随着元素核电荷数的递增呈现什么样的变化?

观察、分析、讨论、交流。最高化合价:3~7:+1逐步升到+511~17:+1渐升到+7最低负化合价:6~9:-4逐步升到-114~17:-4逐步升到-1总结:随着原子序数的递增,元素的主要化合价呈现周期性的变化

培养学生分析问题的能力和表达能力。

[归纳]随着原子序数的递增,元素的主要化合价呈现最高正价由+1渐升到+7,最低负价由-4逐步升到-1周期性的变化[板书]三、元素主要化合价的周期性变化

理解、比对、记录。

培养学生良好的学习习惯,提高课堂听课效率。

[提问]

1、为什么O、F化合价一般只有负价,没有正价?2、第二周期、第三周期从哪一元素开始出现最低负价?3、试分析元素最高正价与最外层电子数之间的关系,最高正价与最低负价之间的关系。①元素的最高正价=_______=__________(除O、F外)②元素最高正价+|最低负价|=______

思考、回答:1元素化合价显正价,本质是由于失去电子。由于O、F的最外层电子数分别为6、7,很难失去电子,化合价显正价。2通过分析科学探究的表格。3一般地,元素的最高正化合价=最外层电子数=主族序数(除O、F外),元素最高正价+|最低负价|=8(稀有气体元素除外)。

培养学生的观察能力和分析表达能力。

[小结]随着元素原子序数的递增,元素原子的核外电子排布、原子半径和元素的主要化合价均呈现周期性的变化。

倾听,回顾。

总结本课的重点内容。

【过渡】那么,元素的性质:金属性和非金属性是否也随原子序数的变化呈现出周期性的变化规律呢?[引导]观察1~18号元素,判断每一种元素是金属元素还是非金属元素;它们的排布有规律吗?

观察、归纳:3~10:金属

~

非金属

~

稀有气体11~18:金属

~

非金属

~

稀有气体呈现周期性的变化。

培养观察、比较、分析、归纳、表达等能力

[讲述]元素金属性指的是原子本身失去电子能力的强弱(失去电子的难易程度)性质,元素非金属性指的是原子本身得到电子能力的强弱(得到电子的难易程度)的性质。

倾听,理解。

让学生对元素的金属性和非金属性有清楚的了解。

[PPT展示]教介绍元素的金属性、非金属性强弱判断的方法。金属性强弱判断方法:1.单质与水或酸反应置换出氢的难易:金属性越强,其单质越容易从水或酸中置换出氢。2.最高价氧化物的水化物的碱性:金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性就越强。非金属性强弱判断方法1.单质与氢气化合的难易:非金属性越强,其单质越容易与氢气化合生成气态氢化物,气态氢化物越稳定。2.气态氢化物的稳定性:非金属性越强,其气态氢化物越稳定。3.最高价氧化物的水化物的酸性:非金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性越强。

倾听、理解、比对、记录

培养学生的对信息的提取能力、整合能力、理解复述能力。

我们以第三周期的元素为例,通过实验来讨论一下元素的金属性和非金属性的变化规律。

[实验探究1]取一小段镁带,用砂纸出去表面的氧化膜放入试管中。向试管中加入2mL水,并滴入2滴酚酞溶液。观察现象。过一会儿加热试管至水沸腾。观察现象[实验探究2]将除去氧化膜的镁条和铝片分别与2

mol·L-1盐酸的反应,观察并记录实验现象。

分组实验,观察现象,完成书表,得出结论。

培养学生的实验操作能力,增强感性认识,通过现象的比较结论呼之欲出,让学生体验科学探究

[讨论]回忆纳与水反应的现象,比较钠和镁与水反应的难易程度比较镁和铝与盐酸反应的难易程度比较钠、镁、铝的最高价氧化物对应的水化物(氢氧化物)碱性强弱,并完成书上的表[提问]通过以上实验和讨论,你能推断出钠、镁、铝的金属性强弱吗?

分组讨论,派代表回答:钠、镁、铝单质活动性强弱的顺序是

Na

>

Mg

>

Al

。

培养学生解决问题的能力、表达能力、小组合作精神和实验分析能力。同时让学生掌握解决问题的方法。

[小结]由钠到铝,金属性逐渐减弱。[板书]随着原子序数的递增,元素的金属性呈现周期性的变化。

倾听,记录。

[探究活动2]阅读并分析表16页表3,根据硅、磷、硫、氯元素与氢气反应的条件和最高价氧化物对应的水化物(含氧酸)的酸性强弱,探究硅、磷、硫、氯元素的非金属性强弱。[提问]按硅、磷、硫、氯元素的顺序,从硅元素到氯元素,随着元素核电荷数的递增,硅、磷、硫、氯元素的非金属性如何变化?

阅读、讨论、回答:按硅、磷、硫、氯元素的顺序,从硅元素到氯元素,随着元素核电荷数的递增,硅、磷、硫、氯元素的非金属性逐渐增强。

锻炼信息的运用能力。

[探究活动3]

通过对以上第三周期元素性质的比较,探究元素的金属性和非金属性的强弱变化规律。[提问]11~17号元素最高价氧化物的水化物的酸碱性强弱的变化规律是

;11~17号元素的金属性和非金属性强弱的变化规律是

。

联想、讨论、回答:11~17号元素最高价氧化物的水化物的酸碱性强弱的变化规律是

酸性逐渐增强,碱性逐渐减弱

;11~17号元素的金属性和非金属性强弱的变化规律是

金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

。

培养分析能力,归纳能力。

[过渡]对其他周期元素性质探究,我们也可以得到类似的结论。[总结]具有相同电子层数的原子,随着元素核电荷数的递增,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,呈现周期性变化的规律。

倾听,理解,记录。

培养学习习惯,提高课堂效率。

[提问]为什么随着元素核电荷数的递增,元素的金属性和非金属性会发生周期性的变化呢?

思考,讨论,回答:具有相同电子层数的原子,随着元素核电荷数的增加,核对外层电子的吸引力增强,故原子的失电子能力减弱、得电子能力增强,即金属性减弱、非金属性增强。

由现象到本质,引导学生剖析元素周期律的实质。

[小结]

元素周期律:元素的性质随着元素核电荷数的递增而呈周期性变化的规律叫元素周期律。元素周期律是元素原子核外电子排布随着元素核电荷数的递增发生周期性变化的必然结果。

理解元素周期律的实质。

帮助学生理解元素周期律的实质。领会由量变到质变以及“客观事物本来是相互联系的和具有内部规律的”辩证唯物主义观点。

【板书设计】

元素周期律

一、核外电子排布的周期性变化

二、元素原子半径的周期性变化

随着原子序数的递增,呈现出周期性变化

三、元素主要化合价的周期性变化

四、元素的金属性、非金属性的周期性变化

PAGE

8

【教材分析】

1.《化学课程标准》的要求:结合有关数据和实验事实认识元素周期律,了解原子结构与元素性质的关系。

2.教材分析:本节课是人教版化学必修2第一章《物质结构

元素周期律》第2节的“元素周期律”的教学内容。在学习了原子核外电子排布的相关规律之后,着力引导学生从原子结构(原子核外电子排布)的角度去认识和把握物质的性质,进而逐步展现中“位置—结构—性质”的主线。进一步学习元素性质和原子结构的关系,从而认识元素性质随着原子序数的递增而呈现出周期性变化的规律,即元素周期律。

【学情分析】

学生在初中的化学学习中已初步认识原子的构成以及原子核外电子的排布规律,对元素周期表也有了最基本的认识。通过上节课原子核外电子排布的一般规律的学习,学生对原子的结构又有了进一步认识,所以学生已基本具备运用原子结构的知识分析归纳元素原子电子层排布规律的能力,也完全可以通过阅读资料、动手实验等方法探究归纳元素性质周期性变化的一般规律。

【设计思路】

通过完成教材第14页的科学探究,书写原子序数1~18号元素原子结构示意图及结合教材给出的原子半径和主要化合价的相关数据,让学生在比较这些元素原子结构异同的基础上,激发学生认识原子结构和元素性质(原子半径、主要化合价)的关系及随着原子序数的递增而呈现出的周期性的变化规律。通过实验探究的方法探讨元素金属性、非金属性随元素原子序数递增的变化规律,然后小结所讲规律性内容,紧扣主题推出核心内容---元素周期律。

创设问题情境→分析处理素材→交流讨论→得出规律

【教学目标】

1.结合书中有关数据,掌握原子核外电子排布、原子半径和元素主要化合价的周期性变化;

2.通过实验探究第三周期元素的金属性和非金属性递变规律,总结同周期元素的金属性和非金属性随原子序数的递增而呈现出的周期性变化规律。

3.

认识元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子周期性排布的结果,从而理解元素周期律的实质。

4.

结合周期律的推出,使学生初步掌握从大量的事实和数据中分析总结规律、透过现象看本质、宏观与微观相互转化等科学抽象方法。

【重点难点】

原子半径、元素的化合价、元素的金属性和非金属性随着元素原子核外电子排布的周期性变化而呈周期性变化的规律

【课时安排】1课时

【教学方法】自学和讨论、实验探究、数据分析

【教学过程】

教师活动

学生活动

教学意图

[引入]

这节课我们来学习元素周期律。前面我们学习元素周期表的时候,大家有没有这样的疑问:为什么叫元素周期表?为什么把每一横行称为周期?

我们生活中经常会提到周期两个字,比如说一年四季:春夏秋冬,第二年又开始,我们叫周而复始,这是季节的周期。

那我们把元素周期表叫做周期,其中肯定也包含着一定的周而复始、重复性的变化规律。下面我们一起来探究一下。

[板书]元素周期律

讨论、交流

创设情境,引起学生思考和学习的兴趣。

完成导学案课前预习学案部分布置的学习任务,老师课上核对答案。

[引导和提问]1.请同学们画出核电荷数1~18元素的原子结构示意图。2.试着寻找随着原子序数的递增,各元素原子核外电子排布的规律。

画核电荷数1~18号元素的原子结构示意图。寻找规律。归纳、回答:1~2号元素:电子层数相同,都是1,最外电子层上的电子数从1到2。3~10号元素:电子层数相同,都是2,最外电子层上的电子数从1递增到8。11~18号元素:电子层数相同,都是3,最外电子层上的电子数从1递增到8。

复习旧知识,引发新知识。从学生熟悉的元素入手,增强学生对新知识的亲切感,培养学生发现问题、分析问题、归纳问题的能力。

[归纳]以核电荷数1~18的元素原子核外电子排布为例发现:随着原子序数的递增,元素原子最外层电子的排布呈现(除H、He元素外)从1递增到8的周期性变化。

认识“周而复始、重复出现”

,体会“周期性变化”

[板书]一、原子核外电子排布的周期性变化

理解,记录。

培养学生良好的学习习惯。

完成导学案课前预习学案部分布置的学习任务,老师课上核对答案。

[指导阅读]教材第14-15页“科学探究”,思考:结合表中数据分析3~9和11~17号元素随着元素核电荷数的递增,元素的原子半径的变化有没有规律?什么样的规律?提示:由于稀有气体元素的原子半径测定方法与相邻的非金属元素的测定依据不同,数据不具有可比性,故这里我们不考虑稀有气体的原子半径大小。

阅读、思考、归纳、交流、叙述、文字记录:由锂到氟,原子半径由大到小;由钠到氯,原子半径。

规律:随着原子序数的递增,元素的原子半径呈现由大到小周期性的变化。

给学生提供足够的思考问题、解决问题的时间,有利于学生分析问题、解决问题和归纳总结能力的培养。同时提高学生的阅读能力并培养学生提炼数据的能力。培养学生良好的学习习惯。

[归纳]随着原子序数的递增,元素的原子半径呈现由大到小周期性的变化(稀有气体除外)。[板书]二、元素原子半径的周期性变化

倾听,比对、理解。再体会“周期性变化”。思考、寻找两者间的关系。

培养学生叙述的准确性,养成细致、周密的习惯。

[提问]从原子结构(原子核外电子层排布)的角度解释原子半径的变化规律。通过分析1-18号元素的原子结构示意图决定原子半径大小的因素:原子半径大小比较:同周期元素从左到右,原子半径减小。同主族元素从上到下,原子半径增大。2.微粒半径大小比较:比较下列各组微粒的半径大小(1)r:

Na

Na+(2)r:

Na+

O2-(3)r:

O

O2-小结:同种元素微粒半径大小:r(阴离子)?r(原子)

?r(阳离子)电子层结构相同(电子层数相同,每层电子数相同)的离子,r(阴离子)

?r(阳离子)

[提示、完善]

交流、讨论、得出结论:决定原子半径大小的因素:①电子层数②核电荷数同主族元素从上到下,电子层数增多,电子离原子核距离增大,原子半径增大。同周期元素从左到右,电子层数相同,随着核电荷数的增大,原子核对核外电子的吸引力增强,电子更靠近原子核,原子半径减小。

通过分析原子和离子的结构示意图:先分析电子层数,当电子层数相同时再分析核电荷数,比较微粒半径大小。小结:由(1)和(3),可以得到同种元素微粒半径大小:r(阴离子)?r(原子)

?r(阳离子)由(2),可以得到:电子层结构相同(电子层数相同,每层电子数相同)的离子,r(阴离子)

?r(阳离子)

给学生提供足够的思考问题、解决问题的时间,有利于学生分析问题、解决问题和归纳总结能力的培养。同时提高学生的阅读能力并培养学生提炼数据的能力。培养学生良好的学习习惯。

完成导学案课前预习学案部分布置的学习任务,老师课上核对答案。

[设问]通过观察14-15页表中的数据,发现元素的主要化合价随着元素核电荷数的递增呈现什么样的变化?

观察、分析、讨论、交流。最高化合价:3~7:+1逐步升到+511~17:+1渐升到+7最低负化合价:6~9:-4逐步升到-114~17:-4逐步升到-1总结:随着原子序数的递增,元素的主要化合价呈现周期性的变化

培养学生分析问题的能力和表达能力。

[归纳]随着原子序数的递增,元素的主要化合价呈现最高正价由+1渐升到+7,最低负价由-4逐步升到-1周期性的变化[板书]三、元素主要化合价的周期性变化

理解、比对、记录。

培养学生良好的学习习惯,提高课堂听课效率。

[提问]

1、为什么O、F化合价一般只有负价,没有正价?2、第二周期、第三周期从哪一元素开始出现最低负价?3、试分析元素最高正价与最外层电子数之间的关系,最高正价与最低负价之间的关系。①元素的最高正价=_______=__________(除O、F外)②元素最高正价+|最低负价|=______

思考、回答:1元素化合价显正价,本质是由于失去电子。由于O、F的最外层电子数分别为6、7,很难失去电子,化合价显正价。2通过分析科学探究的表格。3一般地,元素的最高正化合价=最外层电子数=主族序数(除O、F外),元素最高正价+|最低负价|=8(稀有气体元素除外)。

培养学生的观察能力和分析表达能力。

[小结]随着元素原子序数的递增,元素原子的核外电子排布、原子半径和元素的主要化合价均呈现周期性的变化。

倾听,回顾。

总结本课的重点内容。

【过渡】那么,元素的性质:金属性和非金属性是否也随原子序数的变化呈现出周期性的变化规律呢?[引导]观察1~18号元素,判断每一种元素是金属元素还是非金属元素;它们的排布有规律吗?

观察、归纳:3~10:金属

~

非金属

~

稀有气体11~18:金属

~

非金属

~

稀有气体呈现周期性的变化。

培养观察、比较、分析、归纳、表达等能力

[讲述]元素金属性指的是原子本身失去电子能力的强弱(失去电子的难易程度)性质,元素非金属性指的是原子本身得到电子能力的强弱(得到电子的难易程度)的性质。

倾听,理解。

让学生对元素的金属性和非金属性有清楚的了解。

[PPT展示]教介绍元素的金属性、非金属性强弱判断的方法。金属性强弱判断方法:1.单质与水或酸反应置换出氢的难易:金属性越强,其单质越容易从水或酸中置换出氢。2.最高价氧化物的水化物的碱性:金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性就越强。非金属性强弱判断方法1.单质与氢气化合的难易:非金属性越强,其单质越容易与氢气化合生成气态氢化物,气态氢化物越稳定。2.气态氢化物的稳定性:非金属性越强,其气态氢化物越稳定。3.最高价氧化物的水化物的酸性:非金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性越强。

倾听、理解、比对、记录

培养学生的对信息的提取能力、整合能力、理解复述能力。

我们以第三周期的元素为例,通过实验来讨论一下元素的金属性和非金属性的变化规律。

[实验探究1]取一小段镁带,用砂纸出去表面的氧化膜放入试管中。向试管中加入2mL水,并滴入2滴酚酞溶液。观察现象。过一会儿加热试管至水沸腾。观察现象[实验探究2]将除去氧化膜的镁条和铝片分别与2

mol·L-1盐酸的反应,观察并记录实验现象。

分组实验,观察现象,完成书表,得出结论。

培养学生的实验操作能力,增强感性认识,通过现象的比较结论呼之欲出,让学生体验科学探究

[讨论]回忆纳与水反应的现象,比较钠和镁与水反应的难易程度比较镁和铝与盐酸反应的难易程度比较钠、镁、铝的最高价氧化物对应的水化物(氢氧化物)碱性强弱,并完成书上的表[提问]通过以上实验和讨论,你能推断出钠、镁、铝的金属性强弱吗?

分组讨论,派代表回答:钠、镁、铝单质活动性强弱的顺序是

Na

>

Mg

>

Al

。

培养学生解决问题的能力、表达能力、小组合作精神和实验分析能力。同时让学生掌握解决问题的方法。

[小结]由钠到铝,金属性逐渐减弱。[板书]随着原子序数的递增,元素的金属性呈现周期性的变化。

倾听,记录。

[探究活动2]阅读并分析表16页表3,根据硅、磷、硫、氯元素与氢气反应的条件和最高价氧化物对应的水化物(含氧酸)的酸性强弱,探究硅、磷、硫、氯元素的非金属性强弱。[提问]按硅、磷、硫、氯元素的顺序,从硅元素到氯元素,随着元素核电荷数的递增,硅、磷、硫、氯元素的非金属性如何变化?

阅读、讨论、回答:按硅、磷、硫、氯元素的顺序,从硅元素到氯元素,随着元素核电荷数的递增,硅、磷、硫、氯元素的非金属性逐渐增强。

锻炼信息的运用能力。

[探究活动3]

通过对以上第三周期元素性质的比较,探究元素的金属性和非金属性的强弱变化规律。[提问]11~17号元素最高价氧化物的水化物的酸碱性强弱的变化规律是

;11~17号元素的金属性和非金属性强弱的变化规律是

。

联想、讨论、回答:11~17号元素最高价氧化物的水化物的酸碱性强弱的变化规律是

酸性逐渐增强,碱性逐渐减弱

;11~17号元素的金属性和非金属性强弱的变化规律是

金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

。

培养分析能力,归纳能力。

[过渡]对其他周期元素性质探究,我们也可以得到类似的结论。[总结]具有相同电子层数的原子,随着元素核电荷数的递增,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,呈现周期性变化的规律。

倾听,理解,记录。

培养学习习惯,提高课堂效率。

[提问]为什么随着元素核电荷数的递增,元素的金属性和非金属性会发生周期性的变化呢?

思考,讨论,回答:具有相同电子层数的原子,随着元素核电荷数的增加,核对外层电子的吸引力增强,故原子的失电子能力减弱、得电子能力增强,即金属性减弱、非金属性增强。

由现象到本质,引导学生剖析元素周期律的实质。

[小结]

元素周期律:元素的性质随着元素核电荷数的递增而呈周期性变化的规律叫元素周期律。元素周期律是元素原子核外电子排布随着元素核电荷数的递增发生周期性变化的必然结果。

理解元素周期律的实质。

帮助学生理解元素周期律的实质。领会由量变到质变以及“客观事物本来是相互联系的和具有内部规律的”辩证唯物主义观点。

【板书设计】

元素周期律

一、核外电子排布的周期性变化

二、元素原子半径的周期性变化

随着原子序数的递增,呈现出周期性变化

三、元素主要化合价的周期性变化

四、元素的金属性、非金属性的周期性变化

PAGE

8