2020—2021学年人教版必修二 8.《兰亭集序》课件48张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版必修二 8.《兰亭集序》课件48张 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1006.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-03 18:13:56 | ||

图片预览

文档简介

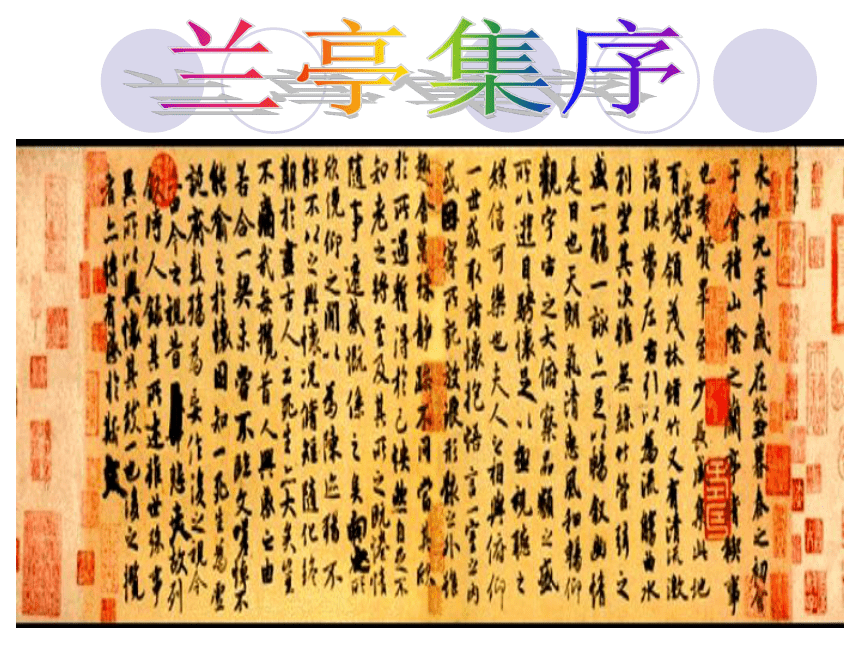

兰亭集序

王羲之

? 出绍兴市区,沿着山阴路(古之“山阴?道”)向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。

? 过鹅池边的三折石桥,绕过土阜,便到了?小兰亭。亭内有石碑一块,上刻“兰亭”二?字,为清康熙帝的手书。此碑字经无数游览者抚摸而稍平,因此这碑被称为“君民碑”。

文?革中,兰亭遭到了破坏,此碑被砸成三截。虽?经修补仍可见破损痕迹,其中“兰”字缺?尾,?“亭”字缺头,但古韵犹存。

君民碑

相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书?写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣?旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献?之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两?字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著?名的“父子碑”。

父子碑

? 右军祠后面是“御碑亭”。御碑亭为八角?双重,原为木结构建筑,五十年代倒塌,?1983年重建,亭高12.5米。亭内御碑高6.8?米,宽2.6米,碑厚20公分,为我国最大的?古碑之一。

碑的正面是康熙皇帝手书的《兰亭?集序》,碑的背面是乾隆皇帝游兰亭时写的一?首七律《兰亭即事》。祖孙两位皇帝的作品刻?于同一石碑,人称“祖孙碑”,这在国内绝无?仅有,说它是国宝并不为过。

祖孙碑

“君民碑”

“父子碑”

“祖孙碑”

人称“兰亭三绝”。

晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),“初渡浙还有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

兰亭幽会

兰亭集序

“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。

书中位置 :序(卷首)、跋(卷末)

书序:说明编写的情况、目的、介绍

内容。

赠序:临别赠言,勉励、推崇、赞许

作 者 :自序、他序(评价的内容)

有关“序跋”

分类

内容

古代的“序”文大致分为三类:诗文

序 、赠别序、宴集序 。

这类文章,按内容分别书属于说明文或

议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;

抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子

而作,例如本文。

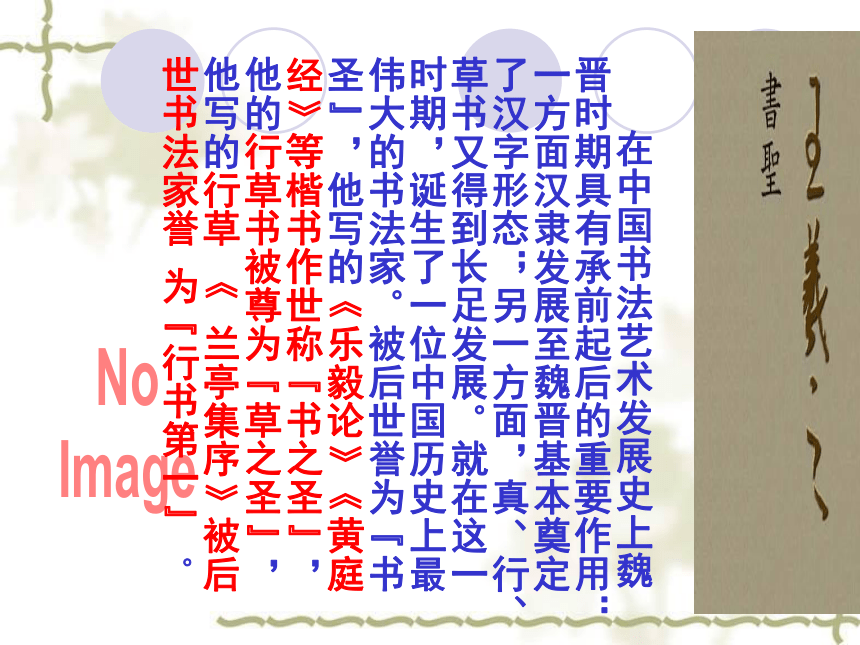

王羲之

东晋书法家、文学家。字逸少。为官至右军参军,世称王右军。因与扬州刺史不和称病离郡,放情山水,弋钓自娱,以寿终,后人辑有《王右军集》2卷。

相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见李斯、锺繇等名家书法,又在洛阳看到蔡邕写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。于是遍学众碑,从此书艺大进。创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为“飘若浮云矫若惊龙”。后世誉之为”书圣”。

王羲之简介

在中国书法艺术发展史上魏晋时期具有承前起后的重要作用:一方面汉隶发展至魏晋基本奠定了汉字形态;另一方面,真、行、草书又得到长足发展。就在这一时期,诞生了一位中国历史上最伟大的书法家。被后世誉为“书圣”,他写的《乐毅论》《黄庭经》等楷书作世称“书之圣”,他的行草书被尊为“草之圣”,他写的行草 《 兰亭集序》被后世书法家誉 为“行书第一” 。

王羲之的逸闻之一

《世说新语·雅量》:

“郗(chī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”

《晋书·王羲之传》:

“羲之尝在蕺山,见一老姥持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。老姥愠色,因谓姥曰:“但言是王右军书,以求百钱邪?’姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。”

王羲之的逸闻之二

何法盛《晋中兴书》:

“山阴道士养群鹅,羲之意甚悦。道士云:‘为写《黄庭经》,当举群相赠。’乃为写讫,笼鹅而归。”

王羲之的逸闻之三

王羲之曾写《黄庭经》,换取山阴道士的好鹅。按《晋书·王羲之传》说王羲之写的是《道德经》。

三十三岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇“兴于诗叙”的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒媚,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是「之」字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。

《兰亭集序》的书法艺术

王羲之写这篇叙时,已经喝醉了酒,下笔如有神助,醒后自己也感到惊异;他日更书数十本,比起原来的这一稿本,终莫能及。稿本珍藏在王家,到了唐初为太宗所得,尊为「天下第一行书」,并命虞世南、欧阳询等临写了几本,分赐亲贵近臣。 太宗死,以真迹殉葬。存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,石刻首推“定武本”。被呼为「行书之龙」的王羲之的《兰亭集序》,在古代书迹里,像一盏灿烂的明灯,照耀着东晋以来我国书体的前进道路。

飘若浮云 矫若惊龙

天下第一行书

天下第二行书 颜真卿 《祭侄稿》

天下第三行书 苏轼《寒食帖》

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

流觞曲水:

流觞曲水图

古之“曲水流觞”处

流觞亭前面的曲水模拟当年王羲之邀集41位友人举行曲水流觞的地?方。曲水全长30余米,想当年,王羲之与名?士们列坐在曲水两旁,装有酒的杯子(称之为?“觞”)在弯弯曲曲的水面上飘流,由于水流曲折觞时流时停,按规定,觞停止在谁的面前谁就得赋诗,否则就要罚酒。这既是一种游戏,又颇含雅兴,令人神往不己。直到今天,每年三月三日,有许多书法家、画家、文学家都会汇集此地,流觞曲水,借古人之地,抒现代人的豪情。

课内练习:

借助课文注释及参考书翻译课文。

修禊事也

茂林修竹

况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛

俯察品类之盛

所以游目骋怀

所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与

重点实、虚词

古代的一种风俗。修,做

高

长

旁边,水边

繁盛,热闹

繁多

用来

……的原因

动词,穷尽

交往

或取诸怀抱,悟言一室之内

不知老之将至

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

每览昔人兴感之由

后之视今,亦犹今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文

有的人;之于;会面

之,主谓之间

动词,至,及

面对;明白

本来;动词,把···看作一样

动词,把···看作相等

原因

如同,好像

对;这

词类活用:

①名词活用为动词:

一觞一咏 觞:喝洒。

②形容词活用为名词:

群贤毕至 贤:有才有德之人。

少长咸集 少:少者; 长:长者。

死生亦大矣 大:大事。

③数词活用为意动:

固知一死生为虚诞 一:用作动词,看做一样。

④意动用法:

齐彭殇为妄作 齐:形容词用动词,看作相等。

句式:

①介词结构后置:

会于会稽山阴之兰亭 (于会稽山阴之兰亭会)

不能喻之于怀 (于怀不能喻)

亦将有感于斯文 (于斯文有感)

②定语后置:

仰视宇宙之大 (广大的宇宙)

俯察品类之盛 (丰富的万物)

人生难以看破的东西有哪些?

名(人活一张脸,树活一张皮)

利(人为财死,鸟为食亡)

健康(生病才知道健康的无价)

岁月——时光一去不复返

生死——只有一个人生

《兰亭集序》王羲之抒发的最大的感慨是什么?(文中的哪一句?)

古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

在中国古代历史上,魏晋时代是一个非常混乱复杂的年代 ,战乱频仍、瘟疫横行、政权更迭。传染病肆虐,灾难与死亡时时威胁着个体生命 。但是魏晋同时又是一个 “人的觉醒的时代”(李泽厚语),人们比任何时期都更关注个体生命的存在,生死问题也被提到了一个空前重要的位置。

魏晋文人的生死观形形色色。具体表现形态如下:或炼丹吃药追求长生;或借佛道超越生死、以求解脱;或借饮酒及时行乐;或发愤努力、渴望在有限的生命中建功立业。后种生死观在以曹操、曹植父子为代表的建安文人中表现最为突出。《龟虽寿》中表现出的 “烈士暮年,壮心不已”的豪情壮志,是建安文人共同的心声,诸葛亮愿为明主 “鞠躬尽瘁,死而后已”也是这种思想的体现。

魏晋文人生死观《试论魏晋文人生死观 》阎续瑞

魏晋时代也是一个探索超越死亡的自觉时代 ,魏晋文人中执著人生者有之,而尝试用种种方法超越死亡、以求解脱者更比比皆是。沉湎于酒,放浪形骸是一重要表现形式,这类名士以阮籍、刘伶为代表。《世说新语 ·任诞篇》有多处记载阮籍、刘伶嗜酒如命之情形。借饮酒而达到浑然忘我之境界,实为魏晋文人共同之心态。刘伶、阮籍等人借酒解脱、放浪形骸的行为影响了一批文人。据传说“竹林七贤”之一的刘伶,纵酒佯狂,经常是抬棺狂饮,且身上一丝不挂于屋中,人见均嗤之,他却反唇相讥:“我以天地为房屋,以房屋为衣裤,你们干吗要钻到我裤裆里来呢?”这些名士们为求长生而炼丹服药,穿衣喜宽袍大袖且经久不洗,故而多虱,因而“扪虱而谈”,在当时是件很高雅的举动。

佛教求生死、求解脱的思想对一部分魏晋文人的生死观也产生了深远的影响。佛教的解脱主要是要求人们通过修行实践而从生死轮回的苦海中解脱出来,这对于为生死问题所困惑的魏晋士人无疑具有极大的吸引力。东晋时许多名士皆与佛教名僧交往密切 。如支遁 (314--366)字道林 ,东晋高僧,在建康东安寺讲 《道行般若经》,为当时般若学的代表人物。其创即色宗,宣扬色空观念。当时名流如谢安、王羲之均与之交游。(色:万物)

如王羲之《兰亭集序》通篇着眼死生二字,如 “夫人之相与,俯仰一 世 ,或取诸怀抱 ,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外 。……况修短随化,终期于尽。古人云: 死生亦大矣。岂不痛哉 !” 明显受到佛教解脱思想影响。

好了歌

世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!

古今将相在何方?荒冢一堆草没了。

世人都晓神仙好,只有金银忘不了!

终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。

世人都晓神仙好,只有姣妻忘不了!

君生日日说恩情,君死又随人去了。

世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了!

痴心父母古来多,孝顺子孙谁见了?

好了歌注(一)

陋室空堂,当年笏满床;衰草枯杨,曾为歌舞场;蛛丝儿结满雕梁,绿纱今又在蓬窗上。说甚么脂正浓、粉正香,如何两鬓又成霜?昨日黄土陇头埋白骨,今宵红绡帐底卧鸳鸯。金满箱,银满箱,转眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长,那知自己归来丧?训有方,保不定日后作强梁。择膏梁,谁承望流落在烟花巷!因嫌纱帽小,致使锁枷扛;昨怜破袄寒,今嫌紫蟒长。乱烘烘你方唱罢我登场,反认他乡是故乡。甚荒唐,到头来都是为他人作嫁衣裳。

好了歌注(二)

破车人少,载不得香消。新鞋光脚,走不完就老。以为白玉绿翠俏,碎了才知是瓦间草。人羡慕千斤印、万斤宝,二两草席尸脸憔。酒苍凉,称兄堂,不过拈来谈资笑。好的了,谁又是谁的脚下桥?好不了,不过镜花水月梦黄袍。因孤身寂寥,玩烟花火炮;听风尘破晓,看欲火中烧。皆虚假,啼血鸳鸯亦争吵。枯树底下对虫聊,没头脑。白骨那个瞧?还不是不了也了?

——文学家张跃先生所作于2009年

文章的思路:

乐

痛

悲

时间:岁在癸丑,暮春之初 时节难得

地点:会稽山阴之兰亭 聚地清雅

事由:修禊事 欢欣之事

人物:群贤毕至,少长咸集 名士相聚

环境:崇山峻岭,茂林修竹 环境

清流激湍,映带左右 优美

活动:流觞曲水,一觞一咏

诗酒相聚

畅叙幽情

天气:天朗气清,惠风和畅 气候宜人

感慨:仰观俯察,游目骋怀,

极视听之娱 悦目赏心

良辰

美景

赏心

乐事

乐

作者因何而痛呢?

俯仰一世,老之将至:人生短暂之痛

所之既倦,情随事迁:世事无常之痛

向之所欣,已为陈迹:往事不在之痛

修短随化,终期于尽:生死无常之痛

死生亦大矣

在本段中找出和作者生死观有密切联系的一句话,说说什么意思?

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”

★对于作者的人生观,还有哪些人与之相同?

本文的写作意图?

“后之览者,亦将有感于斯文”

悲!

古人 每览昔人兴感之由,若合一契

时人 以作者为代表的一类文人雅士

后人 后之视今,亦犹今之视昔

千古同悲

正因为我们对生命是如此的珍惜,因此,“每览昔人……”。我们“悲”古人因为我们对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;这里的"悲"不同于上一段的"痛",是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。

人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。

千古同悲

人生苦短

命运难测

良 辰

美 景

赏 心

悦 事

乐

痛

悲

写作特点

记叙、描写、议论、抒情相结合

句式整齐,骈散结合。朴素自然而又错落有致

流泪的不一定痛苦,悲叹不一定消极

两首兰亭诗

相与欣佳节,率尔同褰裳。薄云罗物景,微风扇轻航。醇醪陶元府,兀若游羲唐。万殊混一像,安复觉彭殇。

------谢安《兰亭诗》

仰眺碧天际,俯瞰绿水滨。寥郎无涯观,寓目理自陈。大矣造化工,万殊莫不均。群籁虽参差,适我无非新。

-----王羲之《兰亭诗》

文中有些词语今天已经发展成了成语:

崇山峻岭、茂林修竹、

天朗气清、游目骋怀、

世殊事异、感慨系之、

放浪形骸。?

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

总结全文:

王羲之

? 出绍兴市区,沿着山阴路(古之“山阴?道”)向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。

? 过鹅池边的三折石桥,绕过土阜,便到了?小兰亭。亭内有石碑一块,上刻“兰亭”二?字,为清康熙帝的手书。此碑字经无数游览者抚摸而稍平,因此这碑被称为“君民碑”。

文?革中,兰亭遭到了破坏,此碑被砸成三截。虽?经修补仍可见破损痕迹,其中“兰”字缺?尾,?“亭”字缺头,但古韵犹存。

君民碑

相传王羲之当年在会稽做官,一天正当他兴致勃勃在书?写“鹅池”两字时,刚写完“鹅”字,皇帝圣?旨送到,他只好搁笔去跪接圣旨,他儿子王献?之顺手提笔一挥,续写了一个“池”字。这两?字“鹅”瘦“池”肥,这块碑成为书法史上著?名的“父子碑”。

父子碑

? 右军祠后面是“御碑亭”。御碑亭为八角?双重,原为木结构建筑,五十年代倒塌,?1983年重建,亭高12.5米。亭内御碑高6.8?米,宽2.6米,碑厚20公分,为我国最大的?古碑之一。

碑的正面是康熙皇帝手书的《兰亭?集序》,碑的背面是乾隆皇帝游兰亭时写的一?首七律《兰亭即事》。祖孙两位皇帝的作品刻?于同一石碑,人称“祖孙碑”,这在国内绝无?仅有,说它是国宝并不为过。

祖孙碑

“君民碑”

“父子碑”

“祖孙碑”

人称“兰亭三绝”。

晋穆帝永和九年三月三日(上巳节),“初渡浙还有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

兰亭幽会

兰亭集序

“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。

书中位置 :序(卷首)、跋(卷末)

书序:说明编写的情况、目的、介绍

内容。

赠序:临别赠言,勉励、推崇、赞许

作 者 :自序、他序(评价的内容)

有关“序跋”

分类

内容

古代的“序”文大致分为三类:诗文

序 、赠别序、宴集序 。

这类文章,按内容分别书属于说明文或

议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;

抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子

而作,例如本文。

王羲之

东晋书法家、文学家。字逸少。为官至右军参军,世称王右军。因与扬州刺史不和称病离郡,放情山水,弋钓自娱,以寿终,后人辑有《王右军集》2卷。

相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见李斯、锺繇等名家书法,又在洛阳看到蔡邕写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不及。于是遍学众碑,从此书艺大进。创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为“飘若浮云矫若惊龙”。后世誉之为”书圣”。

王羲之简介

在中国书法艺术发展史上魏晋时期具有承前起后的重要作用:一方面汉隶发展至魏晋基本奠定了汉字形态;另一方面,真、行、草书又得到长足发展。就在这一时期,诞生了一位中国历史上最伟大的书法家。被后世誉为“书圣”,他写的《乐毅论》《黄庭经》等楷书作世称“书之圣”,他的行草书被尊为“草之圣”,他写的行草 《 兰亭集序》被后世书法家誉 为“行书第一” 。

王羲之的逸闻之一

《世说新语·雅量》:

“郗(chī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”

《晋书·王羲之传》:

“羲之尝在蕺山,见一老姥持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。老姥愠色,因谓姥曰:“但言是王右军书,以求百钱邪?’姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。”

王羲之的逸闻之二

何法盛《晋中兴书》:

“山阴道士养群鹅,羲之意甚悦。道士云:‘为写《黄庭经》,当举群相赠。’乃为写讫,笼鹅而归。”

王羲之的逸闻之三

王羲之曾写《黄庭经》,换取山阴道士的好鹅。按《晋书·王羲之传》说王羲之写的是《道德经》。

三十三岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇“兴于诗叙”的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒媚,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是「之」字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。

《兰亭集序》的书法艺术

王羲之写这篇叙时,已经喝醉了酒,下笔如有神助,醒后自己也感到惊异;他日更书数十本,比起原来的这一稿本,终莫能及。稿本珍藏在王家,到了唐初为太宗所得,尊为「天下第一行书」,并命虞世南、欧阳询等临写了几本,分赐亲贵近臣。 太宗死,以真迹殉葬。存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,石刻首推“定武本”。被呼为「行书之龙」的王羲之的《兰亭集序》,在古代书迹里,像一盏灿烂的明灯,照耀着东晋以来我国书体的前进道路。

飘若浮云 矫若惊龙

天下第一行书

天下第二行书 颜真卿 《祭侄稿》

天下第三行书 苏轼《寒食帖》

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

流觞曲水:

流觞曲水图

古之“曲水流觞”处

流觞亭前面的曲水模拟当年王羲之邀集41位友人举行曲水流觞的地?方。曲水全长30余米,想当年,王羲之与名?士们列坐在曲水两旁,装有酒的杯子(称之为?“觞”)在弯弯曲曲的水面上飘流,由于水流曲折觞时流时停,按规定,觞停止在谁的面前谁就得赋诗,否则就要罚酒。这既是一种游戏,又颇含雅兴,令人神往不己。直到今天,每年三月三日,有许多书法家、画家、文学家都会汇集此地,流觞曲水,借古人之地,抒现代人的豪情。

课内练习:

借助课文注释及参考书翻译课文。

修禊事也

茂林修竹

况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛

俯察品类之盛

所以游目骋怀

所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与

重点实、虚词

古代的一种风俗。修,做

高

长

旁边,水边

繁盛,热闹

繁多

用来

……的原因

动词,穷尽

交往

或取诸怀抱,悟言一室之内

不知老之将至

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

每览昔人兴感之由

后之视今,亦犹今之视昔

后之览者,亦将有感于斯文

有的人;之于;会面

之,主谓之间

动词,至,及

面对;明白

本来;动词,把···看作一样

动词,把···看作相等

原因

如同,好像

对;这

词类活用:

①名词活用为动词:

一觞一咏 觞:喝洒。

②形容词活用为名词:

群贤毕至 贤:有才有德之人。

少长咸集 少:少者; 长:长者。

死生亦大矣 大:大事。

③数词活用为意动:

固知一死生为虚诞 一:用作动词,看做一样。

④意动用法:

齐彭殇为妄作 齐:形容词用动词,看作相等。

句式:

①介词结构后置:

会于会稽山阴之兰亭 (于会稽山阴之兰亭会)

不能喻之于怀 (于怀不能喻)

亦将有感于斯文 (于斯文有感)

②定语后置:

仰视宇宙之大 (广大的宇宙)

俯察品类之盛 (丰富的万物)

人生难以看破的东西有哪些?

名(人活一张脸,树活一张皮)

利(人为财死,鸟为食亡)

健康(生病才知道健康的无价)

岁月——时光一去不复返

生死——只有一个人生

《兰亭集序》王羲之抒发的最大的感慨是什么?(文中的哪一句?)

古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

在中国古代历史上,魏晋时代是一个非常混乱复杂的年代 ,战乱频仍、瘟疫横行、政权更迭。传染病肆虐,灾难与死亡时时威胁着个体生命 。但是魏晋同时又是一个 “人的觉醒的时代”(李泽厚语),人们比任何时期都更关注个体生命的存在,生死问题也被提到了一个空前重要的位置。

魏晋文人的生死观形形色色。具体表现形态如下:或炼丹吃药追求长生;或借佛道超越生死、以求解脱;或借饮酒及时行乐;或发愤努力、渴望在有限的生命中建功立业。后种生死观在以曹操、曹植父子为代表的建安文人中表现最为突出。《龟虽寿》中表现出的 “烈士暮年,壮心不已”的豪情壮志,是建安文人共同的心声,诸葛亮愿为明主 “鞠躬尽瘁,死而后已”也是这种思想的体现。

魏晋文人生死观《试论魏晋文人生死观 》阎续瑞

魏晋时代也是一个探索超越死亡的自觉时代 ,魏晋文人中执著人生者有之,而尝试用种种方法超越死亡、以求解脱者更比比皆是。沉湎于酒,放浪形骸是一重要表现形式,这类名士以阮籍、刘伶为代表。《世说新语 ·任诞篇》有多处记载阮籍、刘伶嗜酒如命之情形。借饮酒而达到浑然忘我之境界,实为魏晋文人共同之心态。刘伶、阮籍等人借酒解脱、放浪形骸的行为影响了一批文人。据传说“竹林七贤”之一的刘伶,纵酒佯狂,经常是抬棺狂饮,且身上一丝不挂于屋中,人见均嗤之,他却反唇相讥:“我以天地为房屋,以房屋为衣裤,你们干吗要钻到我裤裆里来呢?”这些名士们为求长生而炼丹服药,穿衣喜宽袍大袖且经久不洗,故而多虱,因而“扪虱而谈”,在当时是件很高雅的举动。

佛教求生死、求解脱的思想对一部分魏晋文人的生死观也产生了深远的影响。佛教的解脱主要是要求人们通过修行实践而从生死轮回的苦海中解脱出来,这对于为生死问题所困惑的魏晋士人无疑具有极大的吸引力。东晋时许多名士皆与佛教名僧交往密切 。如支遁 (314--366)字道林 ,东晋高僧,在建康东安寺讲 《道行般若经》,为当时般若学的代表人物。其创即色宗,宣扬色空观念。当时名流如谢安、王羲之均与之交游。(色:万物)

如王羲之《兰亭集序》通篇着眼死生二字,如 “夫人之相与,俯仰一 世 ,或取诸怀抱 ,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外 。……况修短随化,终期于尽。古人云: 死生亦大矣。岂不痛哉 !” 明显受到佛教解脱思想影响。

好了歌

世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!

古今将相在何方?荒冢一堆草没了。

世人都晓神仙好,只有金银忘不了!

终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。

世人都晓神仙好,只有姣妻忘不了!

君生日日说恩情,君死又随人去了。

世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了!

痴心父母古来多,孝顺子孙谁见了?

好了歌注(一)

陋室空堂,当年笏满床;衰草枯杨,曾为歌舞场;蛛丝儿结满雕梁,绿纱今又在蓬窗上。说甚么脂正浓、粉正香,如何两鬓又成霜?昨日黄土陇头埋白骨,今宵红绡帐底卧鸳鸯。金满箱,银满箱,转眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长,那知自己归来丧?训有方,保不定日后作强梁。择膏梁,谁承望流落在烟花巷!因嫌纱帽小,致使锁枷扛;昨怜破袄寒,今嫌紫蟒长。乱烘烘你方唱罢我登场,反认他乡是故乡。甚荒唐,到头来都是为他人作嫁衣裳。

好了歌注(二)

破车人少,载不得香消。新鞋光脚,走不完就老。以为白玉绿翠俏,碎了才知是瓦间草。人羡慕千斤印、万斤宝,二两草席尸脸憔。酒苍凉,称兄堂,不过拈来谈资笑。好的了,谁又是谁的脚下桥?好不了,不过镜花水月梦黄袍。因孤身寂寥,玩烟花火炮;听风尘破晓,看欲火中烧。皆虚假,啼血鸳鸯亦争吵。枯树底下对虫聊,没头脑。白骨那个瞧?还不是不了也了?

——文学家张跃先生所作于2009年

文章的思路:

乐

痛

悲

时间:岁在癸丑,暮春之初 时节难得

地点:会稽山阴之兰亭 聚地清雅

事由:修禊事 欢欣之事

人物:群贤毕至,少长咸集 名士相聚

环境:崇山峻岭,茂林修竹 环境

清流激湍,映带左右 优美

活动:流觞曲水,一觞一咏

诗酒相聚

畅叙幽情

天气:天朗气清,惠风和畅 气候宜人

感慨:仰观俯察,游目骋怀,

极视听之娱 悦目赏心

良辰

美景

赏心

乐事

乐

作者因何而痛呢?

俯仰一世,老之将至:人生短暂之痛

所之既倦,情随事迁:世事无常之痛

向之所欣,已为陈迹:往事不在之痛

修短随化,终期于尽:生死无常之痛

死生亦大矣

在本段中找出和作者生死观有密切联系的一句话,说说什么意思?

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”

★对于作者的人生观,还有哪些人与之相同?

本文的写作意图?

“后之览者,亦将有感于斯文”

悲!

古人 每览昔人兴感之由,若合一契

时人 以作者为代表的一类文人雅士

后人 后之视今,亦犹今之视昔

千古同悲

正因为我们对生命是如此的珍惜,因此,“每览昔人……”。我们“悲”古人因为我们对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;这里的"悲"不同于上一段的"痛",是对个体之痛的理性思考,是由己悲人,更加深刻感人。

人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。

千古同悲

人生苦短

命运难测

良 辰

美 景

赏 心

悦 事

乐

痛

悲

写作特点

记叙、描写、议论、抒情相结合

句式整齐,骈散结合。朴素自然而又错落有致

流泪的不一定痛苦,悲叹不一定消极

两首兰亭诗

相与欣佳节,率尔同褰裳。薄云罗物景,微风扇轻航。醇醪陶元府,兀若游羲唐。万殊混一像,安复觉彭殇。

------谢安《兰亭诗》

仰眺碧天际,俯瞰绿水滨。寥郎无涯观,寓目理自陈。大矣造化工,万殊莫不均。群籁虽参差,适我无非新。

-----王羲之《兰亭诗》

文中有些词语今天已经发展成了成语:

崇山峻岭、茂林修竹、

天朗气清、游目骋怀、

世殊事异、感慨系之、

放浪形骸。?

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之"乐"。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了"人生苦短,命运难测"的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

总结全文: