2020—2021学年人教版必修三 8.《寡人之于国也》课件19张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版必修三 8.《寡人之于国也》课件19张 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 755.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

寡人之于国也

《孟子》

孟母三迁

昔孟子少时,父早丧,母仉(zhǎng)氏守节。居住之所近于墓,孟子学为丧葬、痛哭之事。母曰:“此非所以居子也。”乃去,舍市,近于屠,孟子学为买卖屠杀之事。母又曰:“亦非所以居子也。”继而迁于学宫之旁。每月朔[shuò,夏历每月初一日]望,官员入文庙,行礼跪拜,揖[yī,拱手礼]让进退,孟子见之,一一习记。孟母曰:“此真可以居子也。”遂居于此。

孟母姓仉(zhǎng)氏,孟子之母。夫死,狭子以居,三迁为教。及孟子稍长,就学而归,母方织,问曰:“学何所至矣?”对曰:“自若也。”母愤因以刀断机,曰:“子之废学,犹吾之断斯机也。”孟子惧, 旦夕勤学,遂成亚圣。

孟母断机

孟子简介

孟子,名轲,字子舆, 时邹人。是孔子的孙子子思的再传弟子,是 继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“ ”。孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“ ”、对人民作一定的让步、反对掠夺性战争等主张。为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡

他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。

战国

儒家

亚圣

民贵君轻

的“仁政”、“王道”。

以“仁”“义”为中心

《孟子》简介

《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它篇幅较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》富于雄辩,善用比喻和寓言。(比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻)

寡人之于国也

《孟子》

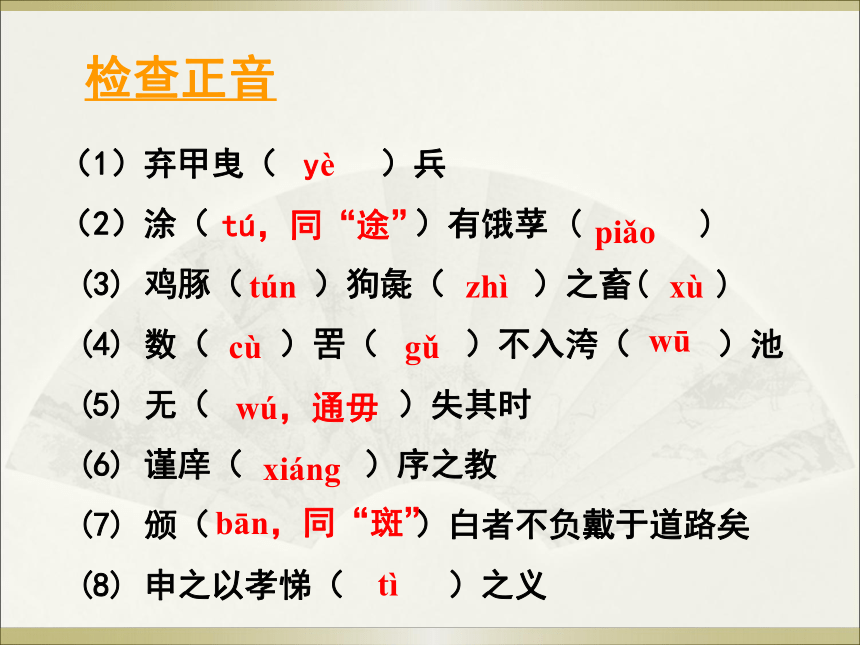

(1)弃甲曳( )兵

(2)涂( )有饿莩 ( )

(3) 鸡豚( )狗彘( )之畜( )

(4) 数( )罟( )不入洿( )池

(5) 无( )失其时

(6) 谨庠( )序之教

(7) 颁( )白者不负戴于道路矣

(8) 申之以孝悌( )之义

yè

tú,同“途”

tún

zhì

cù

gǔ

wú,通毋

xiáng

bān,同“斑”

piǎo

xù

wū

tì

检查正音

1段 提出“民不加多”的疑问。

2-4段 分析“民不加多”的原因。

5-7段 阐述“使民加多”的根本措施——仁政。

整体感知,理清层次

提出“民不加多”的疑问。

为什么?

移其民

移其粟

民不加多

民不加少

梁惠王

邻国之君

无如寡人之用心

分析第一部分

于国尽心

分析第二部分

孟子用梁惠王熟悉的“战”设喻,孟子比较了什么?

梁惠王:“不可,直不百步耳,是亦走也。”

比喻自己跟别人有同样的缺点或错误,只是程度上轻一些,却讥笑别人。

弃甲兵走者

百步而后止

五十步而后止

孟子:“以五十步笑百步,则何如”

五十步笑百步

说明移粟、移民与邻国统治者不尽心实质上没有什么区别,从而引出要使民加多,必须施仁政,行王道。

分析“民不加多”的原因

投其所好,便于启发

引王自己回答,自我否定

以子之矛,攻子之盾

层层推进

王如知此,则无望民之多于邻国也

以五十步笑百步,则何如

王好战,请以战喻

第二部分思路

措施

不违农时

数罟不入

斧斤以时

效果

结果

这一段使用了什么修辞手法?有何作用?

孟子否定了魏国及其邻国之政,那么,孟子提出的使民加多的措施是什么?

排比

不可胜食

不可胜食

不可胜用

养生丧死无憾

——王道之始

给人一种吃不完,用不完的感觉,增强了文章的说服力和感染力。

分析第三部分

合理地发展生产,使百姓养生丧死无憾,这是使民增多的初步措施,也是实施仁政的开始。

第6段又提出了哪些措施,设想了哪些结果?

措施

五亩……树之以桑

鸡豚……无失其时

百亩……勿夺其时

谨…….申之以孝悌

效果

不王者未之有也

——王道之成

孟子从王道之始和王道之成两方面详细阐述了使民加多的办法,从保民、教民角度提出了七条措施

衣帛(五十)

食肉(七十)

无饥(黎民)

不负戴(颁白者)

结果

教民

养民

“王道之成”:

养育教化百姓(治贫也治愚)是使民增多的措施。

孟子采用对比的手法,揭示了社会的不平等,另一方面也是对梁惠王自认为“于国尽心”的驳斥。此外,孟子还用了比喻,否定了梁惠王的自我辩护,劝勉梁惠王施仁政,除虐政。

狗彘食人食(诸侯贵族)

涂有饿莩(下层百姓)

涂有饿莩归罪于年成不好

刺人而杀人归罪于武器

施仁政

除暴政

天下之民至焉

对比

比喻

第七段采用了什么论证方法?

仁者爱民

仁者无敌

课堂总结

惠王

对话

孟子

(移民移粟)

以战设喻

民不加多?

以五十步笑百步 (设圈套)

不可(走进圈套)

无望民之多于邻国

施仁政的措施

斯天下之民至矣

思路清晰

比喻对比论证

排比、雄辩

重点虚词、实词

寡人之于国

移其民于河东

无望民之多于邻国

颁白者不负戴于道路

是何异于刺人而杀之

对于

到

比

在

跟、与

梳理字词句

数口之家,可以无饥矣

数罟不入洿池

扶苏以数谏故,上使外将兵

愿令得补黑衣之数

蒙冲斗舰乃以千数

则胜负之数,存亡之理

数之曰

shù 几,若干

cù 细密

shuò 屡次

shù 数目

shǔ 计算

shù 命运、定数

shǔ 责备、数落

通假字

无望民之多于邻国

无失其时

颁白者不负戴于道路

涂有饿莩而不知发

通“毋”,不要。

通“毋”,不要。

通“斑”,花白

通“途”,道路

词类活用

(1)填然鼓之

(2)七十者衣帛食肉

(3)然而不王者,未之有也

(4)树之以桑

﹙5)王无罪岁

(6)谨庠序之教

鼓:名—动 敲鼓

衣:名—动 穿

王:名—动 为王

树:名—动 种植

罪:名—动 归咎,归罪

谨:形—动 认真从事

重点习惯句式

1.“或……或…… ”译为

“有的……有的……”

例:或百步而后止,或五十步而后止

2.“直……耳” 译为

“只……罢了。”

例:直不百步耳

3.“是……也 ”译为

“这也是……呀。”

例:是亦走也

4.“是何异于……” 译为

“这同……有什么区别呢?”

例:“是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’?”

?

????????? 小结:

引论: 提出“民不加多”的疑问

3、句式较整齐,这样气势充沛,增强雄辩力。

4、应掌握的文言实词、虚词:违 时 胜 数 罟 洿 斧斤 以 畜 庠序 教 申孝悌 颁 负 戴 检 涂 饿殍 发 岁 于 无 罪 斯 至

1、本文主要阐述了孟子施仁政的主张,要向民加多就要发展生产,使民住有房,耕有田,吃得饱,穿得暖,还要市民懂礼仪,受教育,君王也必须铲除虐政,只有这样百姓才能归附。

2、全文似乎散漫无章,实则结构严谨,段落分明,以使民加多为主线贯穿全文,思路清晰。

本论

分析“民不加多”的原因

阐述使“民加多”的具体措施

结论: 保民而王,“则天下之民至焉”

《孟子》

孟母三迁

昔孟子少时,父早丧,母仉(zhǎng)氏守节。居住之所近于墓,孟子学为丧葬、痛哭之事。母曰:“此非所以居子也。”乃去,舍市,近于屠,孟子学为买卖屠杀之事。母又曰:“亦非所以居子也。”继而迁于学宫之旁。每月朔[shuò,夏历每月初一日]望,官员入文庙,行礼跪拜,揖[yī,拱手礼]让进退,孟子见之,一一习记。孟母曰:“此真可以居子也。”遂居于此。

孟母姓仉(zhǎng)氏,孟子之母。夫死,狭子以居,三迁为教。及孟子稍长,就学而归,母方织,问曰:“学何所至矣?”对曰:“自若也。”母愤因以刀断机,曰:“子之废学,犹吾之断斯机也。”孟子惧, 旦夕勤学,遂成亚圣。

孟母断机

孟子简介

孟子,名轲,字子舆, 时邹人。是孔子的孙子子思的再传弟子,是 继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“ ”。孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“ ”、对人民作一定的让步、反对掠夺性战争等主张。为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡

他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。

战国

儒家

亚圣

民贵君轻

的“仁政”、“王道”。

以“仁”“义”为中心

《孟子》简介

《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它篇幅较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》富于雄辩,善用比喻和寓言。(比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻)

寡人之于国也

《孟子》

(1)弃甲曳( )兵

(2)涂( )有饿莩 ( )

(3) 鸡豚( )狗彘( )之畜( )

(4) 数( )罟( )不入洿( )池

(5) 无( )失其时

(6) 谨庠( )序之教

(7) 颁( )白者不负戴于道路矣

(8) 申之以孝悌( )之义

yè

tú,同“途”

tún

zhì

cù

gǔ

wú,通毋

xiáng

bān,同“斑”

piǎo

xù

wū

tì

检查正音

1段 提出“民不加多”的疑问。

2-4段 分析“民不加多”的原因。

5-7段 阐述“使民加多”的根本措施——仁政。

整体感知,理清层次

提出“民不加多”的疑问。

为什么?

移其民

移其粟

民不加多

民不加少

梁惠王

邻国之君

无如寡人之用心

分析第一部分

于国尽心

分析第二部分

孟子用梁惠王熟悉的“战”设喻,孟子比较了什么?

梁惠王:“不可,直不百步耳,是亦走也。”

比喻自己跟别人有同样的缺点或错误,只是程度上轻一些,却讥笑别人。

弃甲兵走者

百步而后止

五十步而后止

孟子:“以五十步笑百步,则何如”

五十步笑百步

说明移粟、移民与邻国统治者不尽心实质上没有什么区别,从而引出要使民加多,必须施仁政,行王道。

分析“民不加多”的原因

投其所好,便于启发

引王自己回答,自我否定

以子之矛,攻子之盾

层层推进

王如知此,则无望民之多于邻国也

以五十步笑百步,则何如

王好战,请以战喻

第二部分思路

措施

不违农时

数罟不入

斧斤以时

效果

结果

这一段使用了什么修辞手法?有何作用?

孟子否定了魏国及其邻国之政,那么,孟子提出的使民加多的措施是什么?

排比

不可胜食

不可胜食

不可胜用

养生丧死无憾

——王道之始

给人一种吃不完,用不完的感觉,增强了文章的说服力和感染力。

分析第三部分

合理地发展生产,使百姓养生丧死无憾,这是使民增多的初步措施,也是实施仁政的开始。

第6段又提出了哪些措施,设想了哪些结果?

措施

五亩……树之以桑

鸡豚……无失其时

百亩……勿夺其时

谨…….申之以孝悌

效果

不王者未之有也

——王道之成

孟子从王道之始和王道之成两方面详细阐述了使民加多的办法,从保民、教民角度提出了七条措施

衣帛(五十)

食肉(七十)

无饥(黎民)

不负戴(颁白者)

结果

教民

养民

“王道之成”:

养育教化百姓(治贫也治愚)是使民增多的措施。

孟子采用对比的手法,揭示了社会的不平等,另一方面也是对梁惠王自认为“于国尽心”的驳斥。此外,孟子还用了比喻,否定了梁惠王的自我辩护,劝勉梁惠王施仁政,除虐政。

狗彘食人食(诸侯贵族)

涂有饿莩(下层百姓)

涂有饿莩归罪于年成不好

刺人而杀人归罪于武器

施仁政

除暴政

天下之民至焉

对比

比喻

第七段采用了什么论证方法?

仁者爱民

仁者无敌

课堂总结

惠王

对话

孟子

(移民移粟)

以战设喻

民不加多?

以五十步笑百步 (设圈套)

不可(走进圈套)

无望民之多于邻国

施仁政的措施

斯天下之民至矣

思路清晰

比喻对比论证

排比、雄辩

重点虚词、实词

寡人之于国

移其民于河东

无望民之多于邻国

颁白者不负戴于道路

是何异于刺人而杀之

对于

到

比

在

跟、与

梳理字词句

数口之家,可以无饥矣

数罟不入洿池

扶苏以数谏故,上使外将兵

愿令得补黑衣之数

蒙冲斗舰乃以千数

则胜负之数,存亡之理

数之曰

shù 几,若干

cù 细密

shuò 屡次

shù 数目

shǔ 计算

shù 命运、定数

shǔ 责备、数落

通假字

无望民之多于邻国

无失其时

颁白者不负戴于道路

涂有饿莩而不知发

通“毋”,不要。

通“毋”,不要。

通“斑”,花白

通“途”,道路

词类活用

(1)填然鼓之

(2)七十者衣帛食肉

(3)然而不王者,未之有也

(4)树之以桑

﹙5)王无罪岁

(6)谨庠序之教

鼓:名—动 敲鼓

衣:名—动 穿

王:名—动 为王

树:名—动 种植

罪:名—动 归咎,归罪

谨:形—动 认真从事

重点习惯句式

1.“或……或…… ”译为

“有的……有的……”

例:或百步而后止,或五十步而后止

2.“直……耳” 译为

“只……罢了。”

例:直不百步耳

3.“是……也 ”译为

“这也是……呀。”

例:是亦走也

4.“是何异于……” 译为

“这同……有什么区别呢?”

例:“是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’?”

?

????????? 小结:

引论: 提出“民不加多”的疑问

3、句式较整齐,这样气势充沛,增强雄辩力。

4、应掌握的文言实词、虚词:违 时 胜 数 罟 洿 斧斤 以 畜 庠序 教 申孝悌 颁 负 戴 检 涂 饿殍 发 岁 于 无 罪 斯 至

1、本文主要阐述了孟子施仁政的主张,要向民加多就要发展生产,使民住有房,耕有田,吃得饱,穿得暖,还要市民懂礼仪,受教育,君王也必须铲除虐政,只有这样百姓才能归附。

2、全文似乎散漫无章,实则结构严谨,段落分明,以使民加多为主线贯穿全文,思路清晰。

本论

分析“民不加多”的原因

阐述使“民加多”的具体措施

结论: 保民而王,“则天下之民至焉”