21 杨氏之子 教案

图片预览

文档简介

杨氏之子

教学目标

1.认读本课字词,结合注释、联系上下文理解文章的意思。

2.品味词句,感受杨氏子的聪明过人。

3.感悟古文韵味,初步培养喜爱文言文的情感。

教学重难点

1.朗读并读懂故事,了解学习文言文的基本方法,激发学习兴趣。

2.理解杨氏子的回答妙在何处。

教学过程

一、揭题入文

引入:同学们,今天我们来学习一篇文言文。(板书课题)

解题:理解“氏”“子”,进一步解释“杨氏之子”。

运用:让学生用这种方法介绍自己。

[设计意图:揭题导入新课,通过引导学生对“氏”“子”两个字的理解,进一步破解课题的意思,让学生初步感受文言文和现代文词语精练程度的区别。]

二、熟读释义,初识“聪惠”

1.初读课文,感受文言。

师:自由朗读全文,看看这篇课文和我们以往学习的文章有什么不同。

学生自由读,指名回答。

引导学生初步感受文言文较难读好、句子意思也较难理解等特点。

2.指名读文,相机正音。

指导多音字“为”和“应”的正确读法。

3.指导读文,读出节奏。

课件出示划分好节奏的课文,教师范读。

梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。孔君平/诣/其父,父/不在,乃/呼儿出。为/设果,果/有杨梅。孔/指以示儿/曰:“此/是君家果。”儿/应声答曰:“未闻/孔雀/是夫子家/禽。”

学生看大屏幕上划分好节奏的课文,自由练读。

指名比赛读。

女生读,男生读,全班齐读。

4.合作学文,理解文义。

小组合作学习,学生借助课文注释读懂课文。

“开火车”翻译课文,教师相机指导重点词语:“惠”“诣”“乃”“家禽”“应声”“未闻”“夫子”。

学生连起来说说整篇课文的意思,先在四人小组里说,再指名说一说。

5.对照朗读,加深理解。

出示本文的文言版本与白话版本,师生配合朗读。

6.趣味朗读,积累背诵。

过渡:现在我们带着理解再来读课文,肯定能读得更流畅、更有滋味。

课文呈现方式一:(有节奏符号)

梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。孔君平/诣/其父,父/不在,乃/呼儿出。为/设果,果/有杨梅。孔/指以示儿/曰:“此/是君家果。”儿/应声答曰:“未闻/孔雀/是夫子家/禽。”

课文呈现方式二:(无节奏符号)

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

课文呈现方式三:(无标点符号)

梁国杨氏子九岁甚聪惠孔君平诣其父父不在乃呼儿出为设果果有杨梅孔指以示儿曰此是君家果儿应声答曰未闻孔雀是夫子家禽

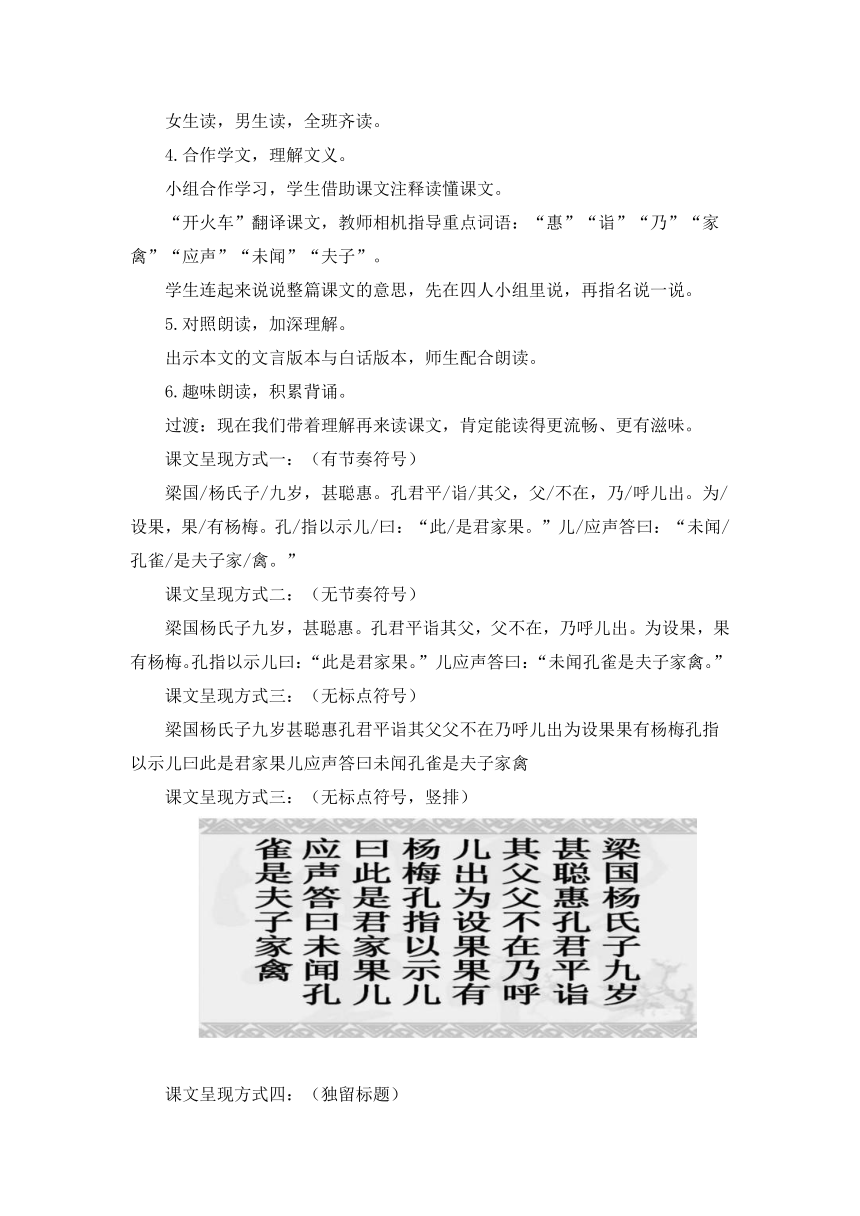

课文呈现方式三:(无标点符号,竖排)

课文呈现方式四:(独留标题)

杨氏之子

教师引导学生在前面积累的基础上背诵出全文。

[设计意图:这个环节设计了读的三个层次。其一,学生自由读,读准字音,特别强调“为设果”的“为”和“应声答曰”的“应”的读音,然后请学生完整地读课文,巩固字音。其二,教师范读,强调文言文在朗读时的节奏感,课件出示正确的停顿方法,在此基础上让学生再读课文,读出句子的味道。其三,学生理解文本后朗读。通过多种形式呈现原文,逐步加大难度,激发学生的挑战欲望,使学生达到熟读成诵的地步,背诵任务在一遍遍挑战中完成了。]

三、读赏结合,感悟“聪惠”

过渡:文章的意思大家都明白了。那么文中的杨氏子又给我们留下了怎样的印象呢?

1.交流讨论,引导学生抓中心句学习。

课件出示中心句:

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

2.抓中心词品读:你从文中的哪些地方读出了他的“聪惠”?

引导学生在文中画出能体现杨氏子“聪惠”的句子,并用抓关键词学习的方式进行品读。

课件出示句子:

为设果,果有杨梅。

引导学生关注“为设果”这个词,得出:从这个词中感受到了杨氏子的懂礼、乖巧。

课件出示句组1:

孔指以示儿曰:“此是君家果。”

儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

过渡:孔君平和杨氏子的对话确实妙不可言,下面我们分别来看看。

课件出示句组2:

孔指以示儿曰:“此是君家果。”

孔指以示儿曰:“此是汝(尔)家果。”

引导学生比较句组2中两种表述的区别。“君”和“汝(尔)”在古时候都表示“你”的意思,但是“君”是尊称,而“汝(尔)”有轻慢之意。很显然,孔君平对杨氏子“为设果”的行为非常赞赏,产生了逗逗杨氏子的想法,所以措辞用了敬语,对杨氏子是尊重的。

课件出示句组3:

儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

儿答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

引导学生比较句组3中的两种表达方式,“应声”让人感受到杨氏子在孔君平话音一落就对答,说明他反应快,极其机敏。

课件出示句组4:

儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

儿答曰:“孔雀是夫子家禽。”

引导学生比较句组4中的两种表达方式,我们从“未闻”这个词感受到了杨氏子针对孔君平的谦逊有礼,采用了委婉的回应,可见他以礼还礼、进退得度的“聪惠”。

过渡:说到“以礼还礼”,我们再来看看他们的对话,你还能发现什么?

课件出示句组5:

孔指以示儿曰:“此是君家果。”

儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

引导学生关注“君”“夫子”两个词都是敬语。“夫子”在古时候是对男子的尊称。孔君平用“君”表示对杨氏子的尊敬,杨氏子就尊孔君平为“夫子”,既说明杨氏子懂礼,又表现了他的“聪惠”。

3.教师总结:刚才的学习过程中,我们抓住关键词“君”“夫子”“未闻”“应声”这四个词,采用换词法、去词法进行比较,感受到杨氏子不卑不亢、有礼有度、委婉巧妙地将孔君平在姓氏上做文章的说法轻巧地还至孔君平。在兵法上,这叫“以其人之道还治其人之身”。他没有生硬直白地反击:“孔雀是夫子家禽。”而是采用了否定的方式,说“未闻孔雀是夫子家禽”,既表现了应有的礼貌,又委婉地表达了“既然孔雀不是您家的鸟,那杨梅又岂是我家的果”这个意思,巧妙的回答体现了他的“聪惠”。抓关键词,用换词法、去词法比较体会词语表达的内涵,这些方法在文言文学习中是常用的,希望同学们能记住。

四、演说活动,实践“聪惠”

师:这么“聪惠”的孩子,你喜欢吗?你来演演这个“聪惠”的孩子吧!

第一场:师生合作演原文。

第二场:按照师生的姓氏修改原文表演。

第三场:随机指两位学生,要求他们根据对方的姓氏,即兴修改原文表演。

[设计意图:师生、生生合作表演,相机以学生的姓氏来让学生套着文章的格式即兴创作、表演,现场考验学生,加深学生对杨氏子机智语言的理解。]

五、课后作业,迁移“聪惠”

1.延伸阅读,巩固学法。

课件出示:

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。

问题:

(1)给文章画上节奏,朗读并初步理解。

(2)用学习《杨氏之子》的方法,借助注释边读边想想每句话的意思。

2.拓展:阅读《世说新语》。

六、板书设计

[设计意图:板书设计遵从简洁的原则,紧扣杨氏子语言中蕴含的智慧,联系中国传统道德——“五常”的内容,从杨氏子的言(说果)、行(设果)两方面,对学生进行“智”“礼”要求的熏陶,实现由文本到生活的提升。]

教学反思

《杨氏之子》行文简洁,不足百字,却是小学阶段的第一篇文言文。学生初次学习文言文,畏惧其艰涩难懂。为了帮助学生掌握学习文言文的方法,培养学生学习文言文的兴趣,我在教学中抓住“聪惠”这个关键词,设计了以读、品、演为主线的课堂教学流程。在实际的教学流程中,重点落实了以下三个要点。

一、读,有“变”

依据教学目标,我确定“理解杨氏子的回答妙在何处”为教学重难点,以理解文言文为突破口。教学时,我先让学生自由朗读课文,初步感受文言文的语言习惯,然后指名大声朗读,再出示标注课文节奏的文本,通过范读引导学生读出文言文的节奏,注意停顿,紧跟着提示学生理解文言词语的方法,使学生在理解课文的基础上,带着理解再读课文,最后变换课文呈现方式让学生读,最后一种形式是只出示标题,学生经历了前面多次的读后,很顺利就能背诵出原文,实现课堂背诵的水到渠成。通过几次读的变化,学生从正音、节奏、译读、变读中走进了文本。

二、品,有“法”

根据“单元目标”——感受语言的魅力,我在设置教学目标时,把“品味词句,感受杨氏子的聪明过人”作为教学目标之一。感受语言的妙处,离不开品词析句,我让学生一开始就抓住中心句,以及中心句中的关键词,采用换词法、去词法,用课件把句子、句组直观地呈现在学生面前,引导学生比较,并得出结论。

正所谓“授之以鱼,不如授之以渔”。此时,我总结了本环节的学法。学习方法的提炼,让学生回顾学习过程,积累学习文言文的方法,为今后的文言文学习打下了基础。

三、演,有“味”

课堂表演这个环节的设置是为了让学生活学、活用语文知识,培养学生学语文、用语文的兴趣。课堂表演对于小学生并不新鲜,但是本课的表演因为要用文言文的句式,难度稍高,对学生来说有了挑战的乐趣。我在表演难度方面还设计了梯度——首先是师生合作演原文,然后是按照师生的姓氏修改原文表演,最后是随机指两位学生,要求他们根据对方的姓氏,即兴修改原文表演。这三个情景表演的难度逐层上升,极大考验了学生的随机应变能力,同时也使学生感受到中国语言的魅力。

教学目标

1.认读本课字词,结合注释、联系上下文理解文章的意思。

2.品味词句,感受杨氏子的聪明过人。

3.感悟古文韵味,初步培养喜爱文言文的情感。

教学重难点

1.朗读并读懂故事,了解学习文言文的基本方法,激发学习兴趣。

2.理解杨氏子的回答妙在何处。

教学过程

一、揭题入文

引入:同学们,今天我们来学习一篇文言文。(板书课题)

解题:理解“氏”“子”,进一步解释“杨氏之子”。

运用:让学生用这种方法介绍自己。

[设计意图:揭题导入新课,通过引导学生对“氏”“子”两个字的理解,进一步破解课题的意思,让学生初步感受文言文和现代文词语精练程度的区别。]

二、熟读释义,初识“聪惠”

1.初读课文,感受文言。

师:自由朗读全文,看看这篇课文和我们以往学习的文章有什么不同。

学生自由读,指名回答。

引导学生初步感受文言文较难读好、句子意思也较难理解等特点。

2.指名读文,相机正音。

指导多音字“为”和“应”的正确读法。

3.指导读文,读出节奏。

课件出示划分好节奏的课文,教师范读。

梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。孔君平/诣/其父,父/不在,乃/呼儿出。为/设果,果/有杨梅。孔/指以示儿/曰:“此/是君家果。”儿/应声答曰:“未闻/孔雀/是夫子家/禽。”

学生看大屏幕上划分好节奏的课文,自由练读。

指名比赛读。

女生读,男生读,全班齐读。

4.合作学文,理解文义。

小组合作学习,学生借助课文注释读懂课文。

“开火车”翻译课文,教师相机指导重点词语:“惠”“诣”“乃”“家禽”“应声”“未闻”“夫子”。

学生连起来说说整篇课文的意思,先在四人小组里说,再指名说一说。

5.对照朗读,加深理解。

出示本文的文言版本与白话版本,师生配合朗读。

6.趣味朗读,积累背诵。

过渡:现在我们带着理解再来读课文,肯定能读得更流畅、更有滋味。

课文呈现方式一:(有节奏符号)

梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。孔君平/诣/其父,父/不在,乃/呼儿出。为/设果,果/有杨梅。孔/指以示儿/曰:“此/是君家果。”儿/应声答曰:“未闻/孔雀/是夫子家/禽。”

课文呈现方式二:(无节奏符号)

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。为设果,果有杨梅。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

课文呈现方式三:(无标点符号)

梁国杨氏子九岁甚聪惠孔君平诣其父父不在乃呼儿出为设果果有杨梅孔指以示儿曰此是君家果儿应声答曰未闻孔雀是夫子家禽

课文呈现方式三:(无标点符号,竖排)

课文呈现方式四:(独留标题)

杨氏之子

教师引导学生在前面积累的基础上背诵出全文。

[设计意图:这个环节设计了读的三个层次。其一,学生自由读,读准字音,特别强调“为设果”的“为”和“应声答曰”的“应”的读音,然后请学生完整地读课文,巩固字音。其二,教师范读,强调文言文在朗读时的节奏感,课件出示正确的停顿方法,在此基础上让学生再读课文,读出句子的味道。其三,学生理解文本后朗读。通过多种形式呈现原文,逐步加大难度,激发学生的挑战欲望,使学生达到熟读成诵的地步,背诵任务在一遍遍挑战中完成了。]

三、读赏结合,感悟“聪惠”

过渡:文章的意思大家都明白了。那么文中的杨氏子又给我们留下了怎样的印象呢?

1.交流讨论,引导学生抓中心句学习。

课件出示中心句:

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

2.抓中心词品读:你从文中的哪些地方读出了他的“聪惠”?

引导学生在文中画出能体现杨氏子“聪惠”的句子,并用抓关键词学习的方式进行品读。

课件出示句子:

为设果,果有杨梅。

引导学生关注“为设果”这个词,得出:从这个词中感受到了杨氏子的懂礼、乖巧。

课件出示句组1:

孔指以示儿曰:“此是君家果。”

儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

过渡:孔君平和杨氏子的对话确实妙不可言,下面我们分别来看看。

课件出示句组2:

孔指以示儿曰:“此是君家果。”

孔指以示儿曰:“此是汝(尔)家果。”

引导学生比较句组2中两种表述的区别。“君”和“汝(尔)”在古时候都表示“你”的意思,但是“君”是尊称,而“汝(尔)”有轻慢之意。很显然,孔君平对杨氏子“为设果”的行为非常赞赏,产生了逗逗杨氏子的想法,所以措辞用了敬语,对杨氏子是尊重的。

课件出示句组3:

儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

儿答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

引导学生比较句组3中的两种表达方式,“应声”让人感受到杨氏子在孔君平话音一落就对答,说明他反应快,极其机敏。

课件出示句组4:

儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

儿答曰:“孔雀是夫子家禽。”

引导学生比较句组4中的两种表达方式,我们从“未闻”这个词感受到了杨氏子针对孔君平的谦逊有礼,采用了委婉的回应,可见他以礼还礼、进退得度的“聪惠”。

过渡:说到“以礼还礼”,我们再来看看他们的对话,你还能发现什么?

课件出示句组5:

孔指以示儿曰:“此是君家果。”

儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。”

引导学生关注“君”“夫子”两个词都是敬语。“夫子”在古时候是对男子的尊称。孔君平用“君”表示对杨氏子的尊敬,杨氏子就尊孔君平为“夫子”,既说明杨氏子懂礼,又表现了他的“聪惠”。

3.教师总结:刚才的学习过程中,我们抓住关键词“君”“夫子”“未闻”“应声”这四个词,采用换词法、去词法进行比较,感受到杨氏子不卑不亢、有礼有度、委婉巧妙地将孔君平在姓氏上做文章的说法轻巧地还至孔君平。在兵法上,这叫“以其人之道还治其人之身”。他没有生硬直白地反击:“孔雀是夫子家禽。”而是采用了否定的方式,说“未闻孔雀是夫子家禽”,既表现了应有的礼貌,又委婉地表达了“既然孔雀不是您家的鸟,那杨梅又岂是我家的果”这个意思,巧妙的回答体现了他的“聪惠”。抓关键词,用换词法、去词法比较体会词语表达的内涵,这些方法在文言文学习中是常用的,希望同学们能记住。

四、演说活动,实践“聪惠”

师:这么“聪惠”的孩子,你喜欢吗?你来演演这个“聪惠”的孩子吧!

第一场:师生合作演原文。

第二场:按照师生的姓氏修改原文表演。

第三场:随机指两位学生,要求他们根据对方的姓氏,即兴修改原文表演。

[设计意图:师生、生生合作表演,相机以学生的姓氏来让学生套着文章的格式即兴创作、表演,现场考验学生,加深学生对杨氏子机智语言的理解。]

五、课后作业,迁移“聪惠”

1.延伸阅读,巩固学法。

课件出示:

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。

问题:

(1)给文章画上节奏,朗读并初步理解。

(2)用学习《杨氏之子》的方法,借助注释边读边想想每句话的意思。

2.拓展:阅读《世说新语》。

六、板书设计

[设计意图:板书设计遵从简洁的原则,紧扣杨氏子语言中蕴含的智慧,联系中国传统道德——“五常”的内容,从杨氏子的言(说果)、行(设果)两方面,对学生进行“智”“礼”要求的熏陶,实现由文本到生活的提升。]

教学反思

《杨氏之子》行文简洁,不足百字,却是小学阶段的第一篇文言文。学生初次学习文言文,畏惧其艰涩难懂。为了帮助学生掌握学习文言文的方法,培养学生学习文言文的兴趣,我在教学中抓住“聪惠”这个关键词,设计了以读、品、演为主线的课堂教学流程。在实际的教学流程中,重点落实了以下三个要点。

一、读,有“变”

依据教学目标,我确定“理解杨氏子的回答妙在何处”为教学重难点,以理解文言文为突破口。教学时,我先让学生自由朗读课文,初步感受文言文的语言习惯,然后指名大声朗读,再出示标注课文节奏的文本,通过范读引导学生读出文言文的节奏,注意停顿,紧跟着提示学生理解文言词语的方法,使学生在理解课文的基础上,带着理解再读课文,最后变换课文呈现方式让学生读,最后一种形式是只出示标题,学生经历了前面多次的读后,很顺利就能背诵出原文,实现课堂背诵的水到渠成。通过几次读的变化,学生从正音、节奏、译读、变读中走进了文本。

二、品,有“法”

根据“单元目标”——感受语言的魅力,我在设置教学目标时,把“品味词句,感受杨氏子的聪明过人”作为教学目标之一。感受语言的妙处,离不开品词析句,我让学生一开始就抓住中心句,以及中心句中的关键词,采用换词法、去词法,用课件把句子、句组直观地呈现在学生面前,引导学生比较,并得出结论。

正所谓“授之以鱼,不如授之以渔”。此时,我总结了本环节的学法。学习方法的提炼,让学生回顾学习过程,积累学习文言文的方法,为今后的文言文学习打下了基础。

三、演,有“味”

课堂表演这个环节的设置是为了让学生活学、活用语文知识,培养学生学语文、用语文的兴趣。课堂表演对于小学生并不新鲜,但是本课的表演因为要用文言文的句式,难度稍高,对学生来说有了挑战的乐趣。我在表演难度方面还设计了梯度——首先是师生合作演原文,然后是按照师生的姓氏修改原文表演,最后是随机指两位学生,要求他们根据对方的姓氏,即兴修改原文表演。这三个情景表演的难度逐层上升,极大考验了学生的随机应变能力,同时也使学生感受到中国语言的魅力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地