人教版 七下 第四单元 第五章 人体内废物的排出 教案

文档属性

| 名称 | 人教版 七下 第四单元 第五章 人体内废物的排出 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 129.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-04 17:21:16 | ||

图片预览

文档简介

人体内废物的排出

课题

人体内废物的排出

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.描述泌尿系统的组成以及各器官的功能。

2.概述尿的形成和排出过程。

3.描述其他排泄途径。

过程与方法

1.通过对数据的分析,提高学生分析解释现象、过程和原理的能力。

2.通过小组讨论,提高学生的思维能力和交流能力。

情感态度与价值观

加深理解生物体结构与功能相适应的生物学观点。

教学重点

1.描述泌尿系统的组成以及各器官的功能。

2.简要说明尿液形成的部位、过程和原理。

教学难点

简要说明尿液形成的部位、过程和原理。

教学方法

自主学习、观察、合作、讨论。

教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

一、导入新课

环节一:教师提问:我们每天都在吃大量的食物,那我们人体是不是只摄入东西不排出东西呢?我们有哪些排出废物的方式呢?

教师提问:这些方式分别能排出哪些废物呢?

【总结】二氧化碳、尿素、多余的水和无机盐属于细胞内产生的代谢废物,它们排出体外的过程叫作排泄。而粪便不属于细胞内产生的代谢废物,它是未消化完的食物残渣,粪便排出体外的过称叫作排遗。

环节二:展示学习目标(学生齐读)。

【过渡】排泄的主要途径是排尿,排尿需要泌尿系统的参与,今天我们就来一起学习泌尿系统。

【讲述】通过本节课的学习我们要完成以下三个学习目标:

(1)了解泌尿系统的组成。

(2)识别核心概念。

(3)理解尿的形成原理。

学生回答:排便、呼出气体、出汗和排尿。

学生回答:排便可以排出粪便,呼气可以排出二氧化碳,出汗和排尿可以排出多余的水、无机盐和尿素。

学生明确学习目标,带着目的去学习。

让学生进入教学情境,思考人体内废物的排出方式。

区分排泄和排遗。

通过展示学习目标,让学生清楚本节课的学习任务,形成学习的目标感。

二、探究新知

让学生阅读教材P72~P76,找出泌尿系统的组成,画出核心概念。

探究一、泌尿系统的组成

【讲述】通过阅读大家对泌尿系统有了一些了解,请一位同学拿着模型给我们介绍一下组成泌尿系统的器官,并简单介绍各器官的功能。

学生阅读教材,找到泌尿系统的组成,并在书上相应地方画出核心概念:

构成泌尿系统的器官、过滤作用、重吸收作用。

【学生展示】学生结合模型向全班同学指出泌尿系统的组成并能简要阐述其功能。

让学生带着问题去阅读教材,明确阅读的目的。

通过模型,加强学生的直观感受。

探究二、尿液的形成

教师提问:过滤作用和重吸收作用发生在泌尿系统的哪个器官呢?

【展示图片】肾脏。

教师提问:这是人的肾脏,与肾脏相连的有三根管子,上面一根红色的管子叫什么?下面一根蓝色的管子叫什么?最下面一根管子叫什么?哪些是流入的管子,哪些是流出的管子?

【讲述】血液从肾动脉进入肾脏后被分成了从输尿管流出的尿液和从肾静脉流出的血液,我们来看看尿液和血液是如何分开的。

学生回答:过滤作用和重吸收作用发生在肾脏。

学生观察图片,回答问题。

通过问题引发学生思考,让学生明白尿液的形成和血液有关。

探究三、肾单位的结构

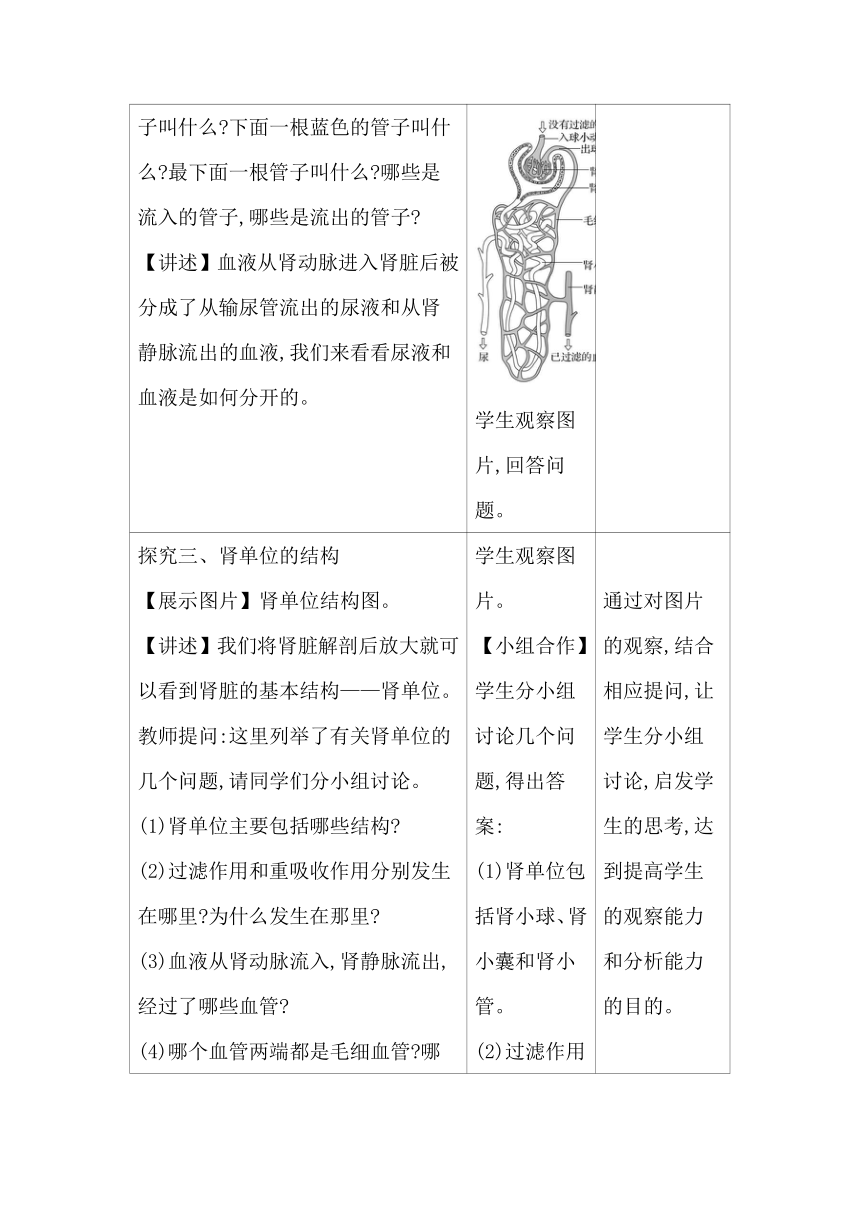

【展示图片】肾单位结构图。

【讲述】我们将肾脏解剖后放大就可以看到肾脏的基本结构——肾单位。

教师提问:这里列举了有关肾单位的几个问题,请同学们分小组讨论。

(1)肾单位主要包括哪些结构?

(2)过滤作用和重吸收作用分别发生在哪里?为什么发生在那里?

(3)血液从肾动脉流入,肾静脉流出,经过了哪些血管?

(4)哪个血管两端都是毛细血管?哪个血管两端都是动脉血管?

教师提问:入球小动脉和出球小动脉一样吗?有怎样的区别?这样的区别会有怎样的影响?

学生观察图片。

【小组合作】学生分小组讨论几个问题,得出答案:

(1)肾单位包括肾小球、肾小囊和肾小管。

(2)过滤作用发生在肾小球和肾小囊内壁,重吸收作用发生在肾小管。肾小球是毛细血管球,管壁薄,只有一层上皮细胞,肾小囊和肾小管管壁也很薄,也只有一层上皮细胞。

(3)血液依次流经了肾动脉、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、肾小管周围毛细血管、肾静脉。

(4)出球小动脉两端都是毛细血管,肾小球两端都是动脉血管。

学生回答:入球小动脉粗,出球小动脉细,造成大量血液快速流入而难以流出,集聚在肾小球,增加了肾小球的血压。

通过对图片的观察,结合相应提问,让学生分小组讨论,启发学生的思考,达到提高学生的观察能力和分析能力的目的。

探究四、尿液的形成

【过渡】肾小球内血压高,使得有的物质被压入肾小囊,我们来看一看哪些物质会被压入肾小囊。

【展示表格】血浆和原尿两种液体中含有的物质。

【讲述】表中列举了肾小球中血浆和肾小囊中液体含有的物质,我们把肾小囊中的液体叫作原尿。

教师提问:比较血浆和原尿,看一看哪些物质会进入肾小囊?为什么?

【总结】过滤到肾小囊腔内的原尿含有水、无机盐、尿素、葡萄糖。

教师提问:原尿当中的葡萄糖就让它流走吗?

学生观察表格。

学生回答:原尿当中缺少大分子蛋白质和血细胞,而大分子的蛋白质和血细胞不能通过肾小球进入肾小囊。肾小球起到了过滤作用。

学生回答:不会。

通过比较发现差异,提出问题,激发学生思考的兴趣。

【展示表格】原尿和尿液中各物质的含量。

教师提问:比较肾小囊中的原尿和肾小管中的尿液,看看它们各物质的含量发生了怎样的变化,为什么会有这种变化?

教师提问:肾小管周围的毛细血管要把葡萄糖、水和无机盐吸收回血液中,需不需要消耗能量?因此血液流经肾小管周围毛细血管时发生了怎样的变化?

教师提问:排尿对我们人体来说有什么意义呢?

学生回答:水、无机盐、尿素和葡萄糖含量都发生了变化,肾小管重吸收全部葡萄糖、大部分的水和部分无机盐导致的。

学生回答:血液流进肾小管周围毛细血管时由动脉血变为静脉血。

学生回答:排出体内产生的废物,调节体内水和无机盐的平衡。

通过表格数据分析,提高学生分析解释现象、过程和原理的能力。

三、课堂小结

人体内废物的排出排泄:人体将二氧化碳、尿素以及多余的水和无机盐等排出体外的过程泌尿系统的组成肾脏功能:形成尿液结构和功能单位:肾单位肾小球肾小囊肾小管输尿管输送尿液膀胱暂时贮存尿液尿道排出尿液尿的形成:肾脏→输尿管→膀胱→尿道→体外排尿的意义:排出废物、调节体内水和无机盐的平衡、维持组织细胞的正常生理功能其他排泄途径:皮肤、呼吸系统

学生自主回顾本节所学所得。

使本节课所学知识形成知识网。

四、当堂演练

1.下列都具有排泄功能的一组是 ( B )

①肺 ②肾脏 ③肠 ④皮肤 ⑤胃

A.①②③④⑤ B.①②④ C.②③⑤ D.②③④⑤

2.肾脏结构和功能的基本单位是肾单位,关于肾单位组成的叙述,正确的是 ( B )

A.由收集管、肾小囊、肾小球构成

B.由肾小管、肾小囊、肾小球构成

C.由入球小动脉、肾小球、出球小动脉构成

D.由入球小动脉、肾小囊、出球小动脉构成

3.如图为肾单位结构模式图。形成原尿和尿液的场所分别是 ( B )

A.①② B.②④ C.②③ D.③④

4.1924年科学家用微穿刺技术检测了肾单位内葡萄糖含量的变化情况。如图A、B、C分别代表肾单位的结构,C的结构名称和作用分别是 ( D )

A.肾小球、过滤作用 B.肾小管、过滤作用

C.肾小球、重吸收作用 D.肾小管、重吸收作用

5.体检中心对某健康人的血浆、原尿和尿液进行分析比较时,得到甲、乙两种成分的数据(如下表所示),试判断甲、乙分别是 ( A )

血浆中(克/100毫升)

原尿中(克/100毫升)

尿液中(克/100毫升)

甲

0.03

0.03

1.8

乙

0.1

0.1

0

A.甲是尿素,乙是葡萄糖 B.甲是无机盐,乙是尿素

C.甲是葡萄糖,乙是蛋白质 D.甲是蛋白质,乙是尿素

6.如图是肾单位的结构示意图,下列有关叙述错误的是 ( B )

A.肾单位由①②③组成

B.②中的液体称为尿液

C.③具有重吸收作用

D.正常情况下,②中的液体不含血细胞

7.如图为一个肾单位的结构示意图(图中未绘出⑤周围的毛细血管)。①~⑤表示肾单位的各结构,“→”表示液体的流动方向。请回答下列问题:

(1)请填写图中的结构名称:① 入球小动脉 ,④ 肾小囊 ,⑤ 肾小管 。?

(2)正常情况下,血液流经③时,除 血细胞 和 大分子的蛋白质 外,血浆中的其余物质都可过滤到④中。?

(3)④中的液体称为 原尿 ,这些液体流经⑤时,全部 葡萄糖 、大部分水和部分无机盐等被重新吸收进毛细血管中,剩下的水和无机盐、 尿素 等形成尿液。?

【课堂反思】 尿液的形成过程是本节课的重点和难点,先通过资料分析弄清楚肾小球和肾小管的主要作用,为总结尿的形成做好铺垫。接着播放视频,通过直观的感受让学生对尿的形成有更深刻的认识,这样,学生总结归纳就水到渠成了。本节课用多种方式培养学生自主学习获取知识的能力和运用知识解决生活中实际问题的能力,理论联系实际。同时引导学生形成人体结构与生理功能相适应的基本观点。

课题

人体内废物的排出

课型

新授课

课时安排

1课时

教

学

目

标

知识与技能

1.描述泌尿系统的组成以及各器官的功能。

2.概述尿的形成和排出过程。

3.描述其他排泄途径。

过程与方法

1.通过对数据的分析,提高学生分析解释现象、过程和原理的能力。

2.通过小组讨论,提高学生的思维能力和交流能力。

情感态度与价值观

加深理解生物体结构与功能相适应的生物学观点。

教学重点

1.描述泌尿系统的组成以及各器官的功能。

2.简要说明尿液形成的部位、过程和原理。

教学难点

简要说明尿液形成的部位、过程和原理。

教学方法

自主学习、观察、合作、讨论。

教学过程

教师活动

学生活动

设计意图

一、导入新课

环节一:教师提问:我们每天都在吃大量的食物,那我们人体是不是只摄入东西不排出东西呢?我们有哪些排出废物的方式呢?

教师提问:这些方式分别能排出哪些废物呢?

【总结】二氧化碳、尿素、多余的水和无机盐属于细胞内产生的代谢废物,它们排出体外的过程叫作排泄。而粪便不属于细胞内产生的代谢废物,它是未消化完的食物残渣,粪便排出体外的过称叫作排遗。

环节二:展示学习目标(学生齐读)。

【过渡】排泄的主要途径是排尿,排尿需要泌尿系统的参与,今天我们就来一起学习泌尿系统。

【讲述】通过本节课的学习我们要完成以下三个学习目标:

(1)了解泌尿系统的组成。

(2)识别核心概念。

(3)理解尿的形成原理。

学生回答:排便、呼出气体、出汗和排尿。

学生回答:排便可以排出粪便,呼气可以排出二氧化碳,出汗和排尿可以排出多余的水、无机盐和尿素。

学生明确学习目标,带着目的去学习。

让学生进入教学情境,思考人体内废物的排出方式。

区分排泄和排遗。

通过展示学习目标,让学生清楚本节课的学习任务,形成学习的目标感。

二、探究新知

让学生阅读教材P72~P76,找出泌尿系统的组成,画出核心概念。

探究一、泌尿系统的组成

【讲述】通过阅读大家对泌尿系统有了一些了解,请一位同学拿着模型给我们介绍一下组成泌尿系统的器官,并简单介绍各器官的功能。

学生阅读教材,找到泌尿系统的组成,并在书上相应地方画出核心概念:

构成泌尿系统的器官、过滤作用、重吸收作用。

【学生展示】学生结合模型向全班同学指出泌尿系统的组成并能简要阐述其功能。

让学生带着问题去阅读教材,明确阅读的目的。

通过模型,加强学生的直观感受。

探究二、尿液的形成

教师提问:过滤作用和重吸收作用发生在泌尿系统的哪个器官呢?

【展示图片】肾脏。

教师提问:这是人的肾脏,与肾脏相连的有三根管子,上面一根红色的管子叫什么?下面一根蓝色的管子叫什么?最下面一根管子叫什么?哪些是流入的管子,哪些是流出的管子?

【讲述】血液从肾动脉进入肾脏后被分成了从输尿管流出的尿液和从肾静脉流出的血液,我们来看看尿液和血液是如何分开的。

学生回答:过滤作用和重吸收作用发生在肾脏。

学生观察图片,回答问题。

通过问题引发学生思考,让学生明白尿液的形成和血液有关。

探究三、肾单位的结构

【展示图片】肾单位结构图。

【讲述】我们将肾脏解剖后放大就可以看到肾脏的基本结构——肾单位。

教师提问:这里列举了有关肾单位的几个问题,请同学们分小组讨论。

(1)肾单位主要包括哪些结构?

(2)过滤作用和重吸收作用分别发生在哪里?为什么发生在那里?

(3)血液从肾动脉流入,肾静脉流出,经过了哪些血管?

(4)哪个血管两端都是毛细血管?哪个血管两端都是动脉血管?

教师提问:入球小动脉和出球小动脉一样吗?有怎样的区别?这样的区别会有怎样的影响?

学生观察图片。

【小组合作】学生分小组讨论几个问题,得出答案:

(1)肾单位包括肾小球、肾小囊和肾小管。

(2)过滤作用发生在肾小球和肾小囊内壁,重吸收作用发生在肾小管。肾小球是毛细血管球,管壁薄,只有一层上皮细胞,肾小囊和肾小管管壁也很薄,也只有一层上皮细胞。

(3)血液依次流经了肾动脉、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、肾小管周围毛细血管、肾静脉。

(4)出球小动脉两端都是毛细血管,肾小球两端都是动脉血管。

学生回答:入球小动脉粗,出球小动脉细,造成大量血液快速流入而难以流出,集聚在肾小球,增加了肾小球的血压。

通过对图片的观察,结合相应提问,让学生分小组讨论,启发学生的思考,达到提高学生的观察能力和分析能力的目的。

探究四、尿液的形成

【过渡】肾小球内血压高,使得有的物质被压入肾小囊,我们来看一看哪些物质会被压入肾小囊。

【展示表格】血浆和原尿两种液体中含有的物质。

【讲述】表中列举了肾小球中血浆和肾小囊中液体含有的物质,我们把肾小囊中的液体叫作原尿。

教师提问:比较血浆和原尿,看一看哪些物质会进入肾小囊?为什么?

【总结】过滤到肾小囊腔内的原尿含有水、无机盐、尿素、葡萄糖。

教师提问:原尿当中的葡萄糖就让它流走吗?

学生观察表格。

学生回答:原尿当中缺少大分子蛋白质和血细胞,而大分子的蛋白质和血细胞不能通过肾小球进入肾小囊。肾小球起到了过滤作用。

学生回答:不会。

通过比较发现差异,提出问题,激发学生思考的兴趣。

【展示表格】原尿和尿液中各物质的含量。

教师提问:比较肾小囊中的原尿和肾小管中的尿液,看看它们各物质的含量发生了怎样的变化,为什么会有这种变化?

教师提问:肾小管周围的毛细血管要把葡萄糖、水和无机盐吸收回血液中,需不需要消耗能量?因此血液流经肾小管周围毛细血管时发生了怎样的变化?

教师提问:排尿对我们人体来说有什么意义呢?

学生回答:水、无机盐、尿素和葡萄糖含量都发生了变化,肾小管重吸收全部葡萄糖、大部分的水和部分无机盐导致的。

学生回答:血液流进肾小管周围毛细血管时由动脉血变为静脉血。

学生回答:排出体内产生的废物,调节体内水和无机盐的平衡。

通过表格数据分析,提高学生分析解释现象、过程和原理的能力。

三、课堂小结

人体内废物的排出排泄:人体将二氧化碳、尿素以及多余的水和无机盐等排出体外的过程泌尿系统的组成肾脏功能:形成尿液结构和功能单位:肾单位肾小球肾小囊肾小管输尿管输送尿液膀胱暂时贮存尿液尿道排出尿液尿的形成:肾脏→输尿管→膀胱→尿道→体外排尿的意义:排出废物、调节体内水和无机盐的平衡、维持组织细胞的正常生理功能其他排泄途径:皮肤、呼吸系统

学生自主回顾本节所学所得。

使本节课所学知识形成知识网。

四、当堂演练

1.下列都具有排泄功能的一组是 ( B )

①肺 ②肾脏 ③肠 ④皮肤 ⑤胃

A.①②③④⑤ B.①②④ C.②③⑤ D.②③④⑤

2.肾脏结构和功能的基本单位是肾单位,关于肾单位组成的叙述,正确的是 ( B )

A.由收集管、肾小囊、肾小球构成

B.由肾小管、肾小囊、肾小球构成

C.由入球小动脉、肾小球、出球小动脉构成

D.由入球小动脉、肾小囊、出球小动脉构成

3.如图为肾单位结构模式图。形成原尿和尿液的场所分别是 ( B )

A.①② B.②④ C.②③ D.③④

4.1924年科学家用微穿刺技术检测了肾单位内葡萄糖含量的变化情况。如图A、B、C分别代表肾单位的结构,C的结构名称和作用分别是 ( D )

A.肾小球、过滤作用 B.肾小管、过滤作用

C.肾小球、重吸收作用 D.肾小管、重吸收作用

5.体检中心对某健康人的血浆、原尿和尿液进行分析比较时,得到甲、乙两种成分的数据(如下表所示),试判断甲、乙分别是 ( A )

血浆中(克/100毫升)

原尿中(克/100毫升)

尿液中(克/100毫升)

甲

0.03

0.03

1.8

乙

0.1

0.1

0

A.甲是尿素,乙是葡萄糖 B.甲是无机盐,乙是尿素

C.甲是葡萄糖,乙是蛋白质 D.甲是蛋白质,乙是尿素

6.如图是肾单位的结构示意图,下列有关叙述错误的是 ( B )

A.肾单位由①②③组成

B.②中的液体称为尿液

C.③具有重吸收作用

D.正常情况下,②中的液体不含血细胞

7.如图为一个肾单位的结构示意图(图中未绘出⑤周围的毛细血管)。①~⑤表示肾单位的各结构,“→”表示液体的流动方向。请回答下列问题:

(1)请填写图中的结构名称:① 入球小动脉 ,④ 肾小囊 ,⑤ 肾小管 。?

(2)正常情况下,血液流经③时,除 血细胞 和 大分子的蛋白质 外,血浆中的其余物质都可过滤到④中。?

(3)④中的液体称为 原尿 ,这些液体流经⑤时,全部 葡萄糖 、大部分水和部分无机盐等被重新吸收进毛细血管中,剩下的水和无机盐、 尿素 等形成尿液。?

【课堂反思】 尿液的形成过程是本节课的重点和难点,先通过资料分析弄清楚肾小球和肾小管的主要作用,为总结尿的形成做好铺垫。接着播放视频,通过直观的感受让学生对尿的形成有更深刻的认识,这样,学生总结归纳就水到渠成了。本节课用多种方式培养学生自主学习获取知识的能力和运用知识解决生活中实际问题的能力,理论联系实际。同时引导学生形成人体结构与生理功能相适应的基本观点。