【新教材】2020-2021学年人教版(2019)高一生物必修二2.3伴性遗传 课件(30张ppt)

文档属性

| 名称 | 【新教材】2020-2021学年人教版(2019)高一生物必修二2.3伴性遗传 课件(30张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-04 08:20:34 | ||

图片预览

文档简介

问题探讨

1、红绿色盲基因和抗维生素D佝偻病基因位于性染色体上,因此这两种遗传病在遗传表现上总是和性别相关联。

2、红绿色盲基因和抗维生素D佝偻病基因都在X染色体上,但红绿色盲基因是隐性基因,抗维生素D佝偻病基因是显性基因。

伴性遗传

第2章 第3节

1、什么是伴性遗传?

2、伴性遗传有什么特点?

3、伴性遗传在实践中有什么应用?

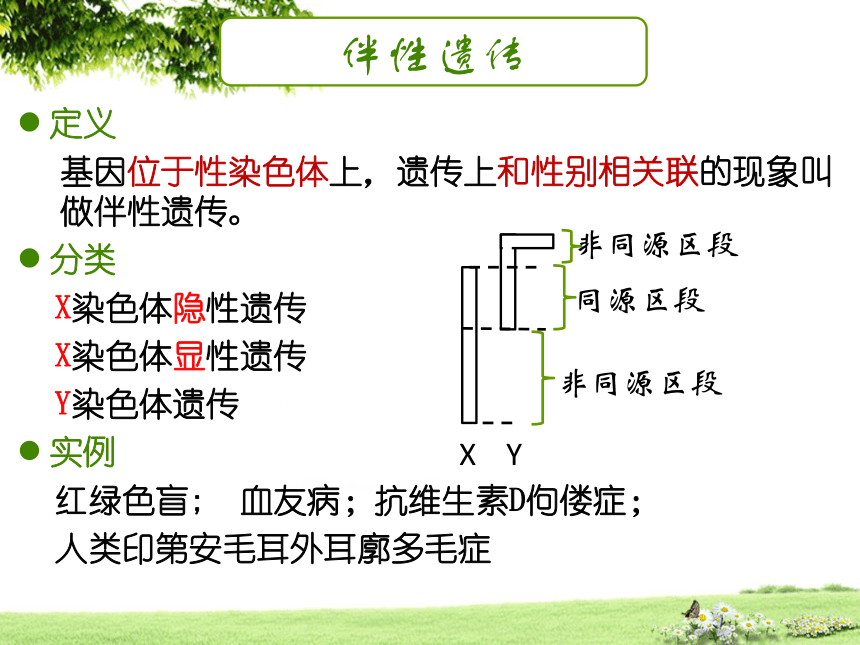

伴性遗传

定义

基因位于性染色体上,遗传上和性别相关联的现象叫做伴性遗传。

分类

X染色体隐性遗传

X染色体显性遗传

Y染色体遗传

实例

红绿色盲; 血友病;抗维生素D佝偻症;

人类印第安毛耳外耳廓多毛症

X

Y

同源区段

非同源区段

非同源区段

(一)情景剧:道尔顿的故事

约翰?道尔顿(1766-1844)

英国化学家和物理学家

一、人类红绿色盲症

红绿色盲(道尔顿症)是一种常见的人类遗传病;患者由于色觉障碍,不能像正常人一样区分红色和绿色。

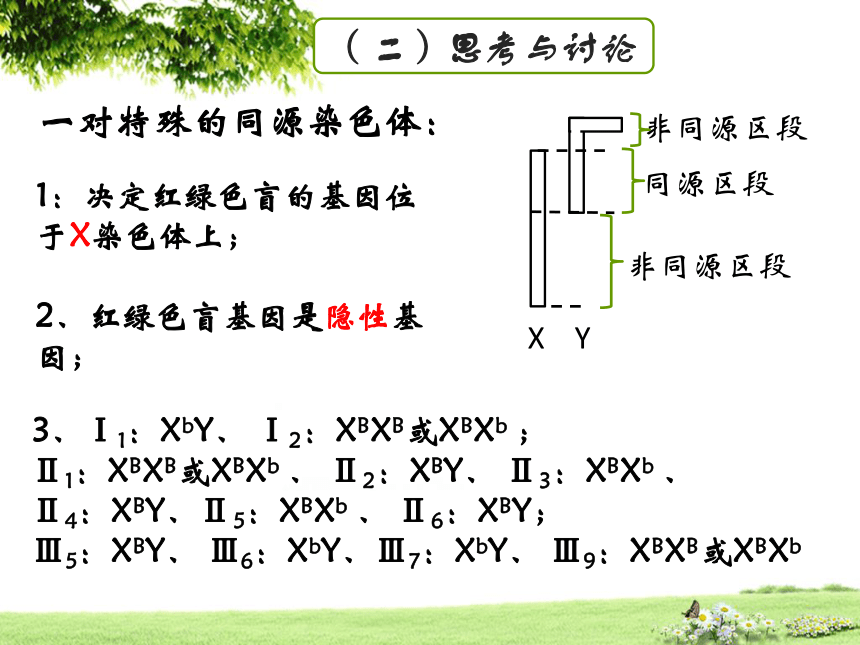

(二)思考与讨论

一对特殊的同源染色体:

3、Ⅰ1:XbY、 Ⅰ2:XBXB或XBXb ;

Ⅱ1:XBXB或XBXb 、 Ⅱ2:XBY、 Ⅱ3:XBXb 、

Ⅱ4:XBY、Ⅱ5:XBXb 、 Ⅱ6:XBY;

Ⅲ5:XBY、 Ⅲ6:XbY、Ⅲ7:XbY、 Ⅲ9:XBXB或XBXb

X

Y

同源区段

非同源区段

非同源区段

1:决定红绿色盲的基因位于X染色体上;

2、红绿色盲基因是隐性基因;

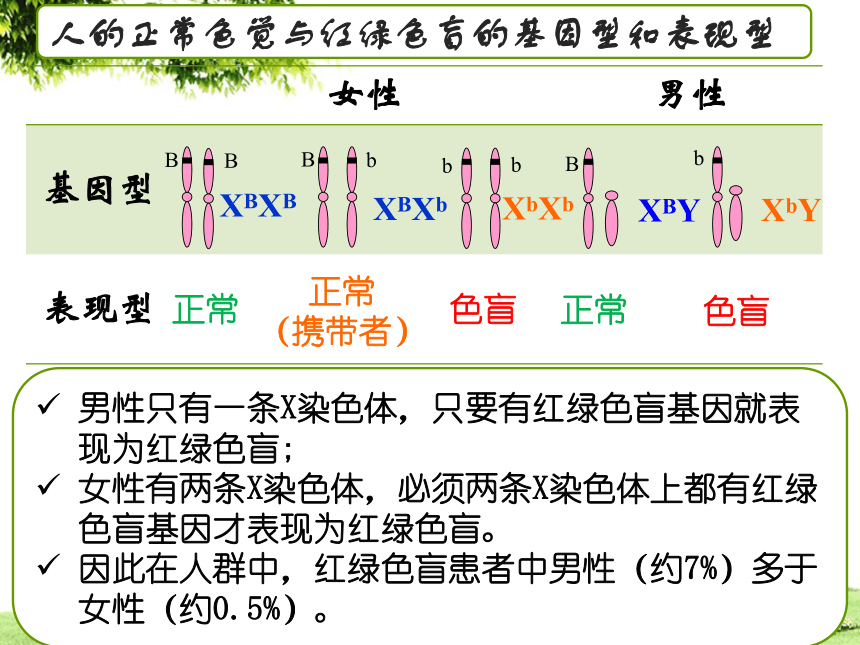

人的正常色觉与红绿色盲的基因型和表现型

女性

男性

基因型

表现型

正常

正常

(携带者)

正常

色盲

色盲

为什么男性患病率高于女性?

XBXB

XBXb

XbXb

XBY

XbY

B

B

B

b

b

b

B

b

男性只有一条X染色体,只要有红绿色盲基因就表现为红绿色盲;

女性有两条X染色体,必须两条X染色体上都有红绿色盲基因才表现为红绿色盲。

因此在人群中,红绿色盲患者中男性(约7%)多于女性(约0.5%)。

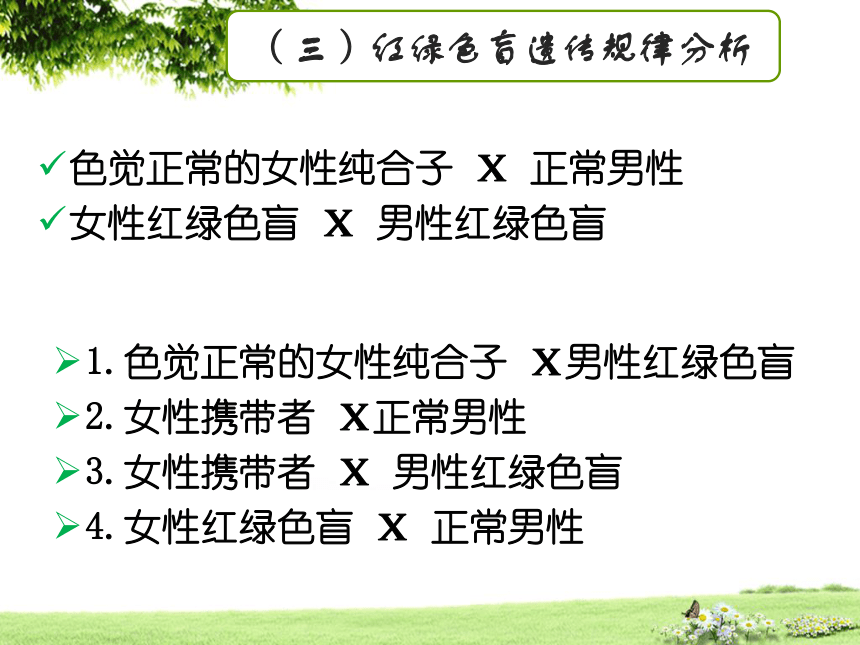

(三)红绿色盲遗传规律分析

1.色觉正常的女性纯合子 Х男性红绿色盲

2.女性携带者 Х正常男性

3.女性携带者 Х 男性红绿色盲

4.女性红绿色盲 Х 正常男性

色觉正常的女性纯合子 Х 正常男性

女性红绿色盲 Х 男性红绿色盲

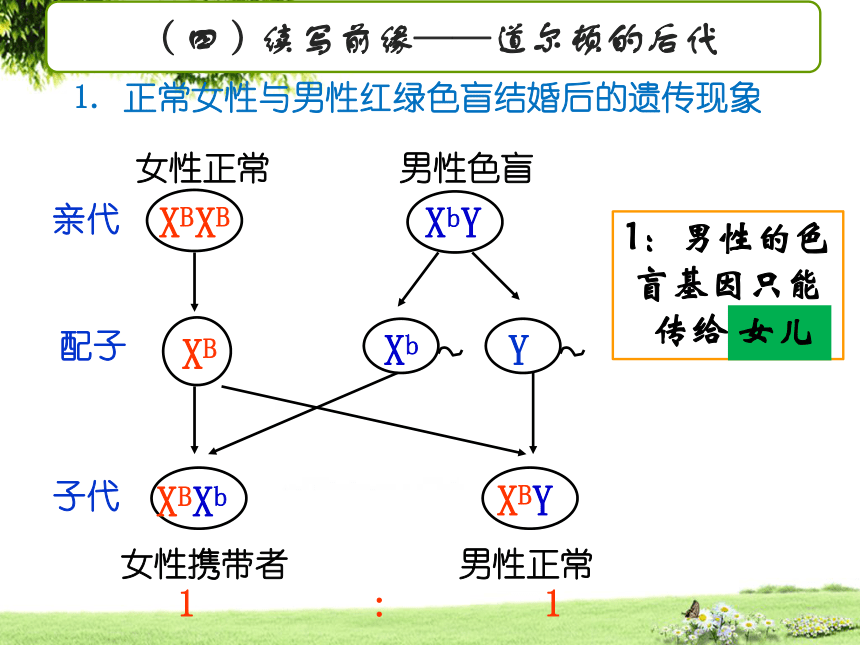

(四)续写前缘——道尔顿的后代

1. 正常女性与男性红绿色盲结婚后的遗传现象

XbY

男性色盲

Xb

Y

亲代

配子

子代

XBXB

女性正常

XB

XBXb

XBY

女性携带者

男性正常

1 : 1

1:男性的色盲基因只能传给谁?

女儿

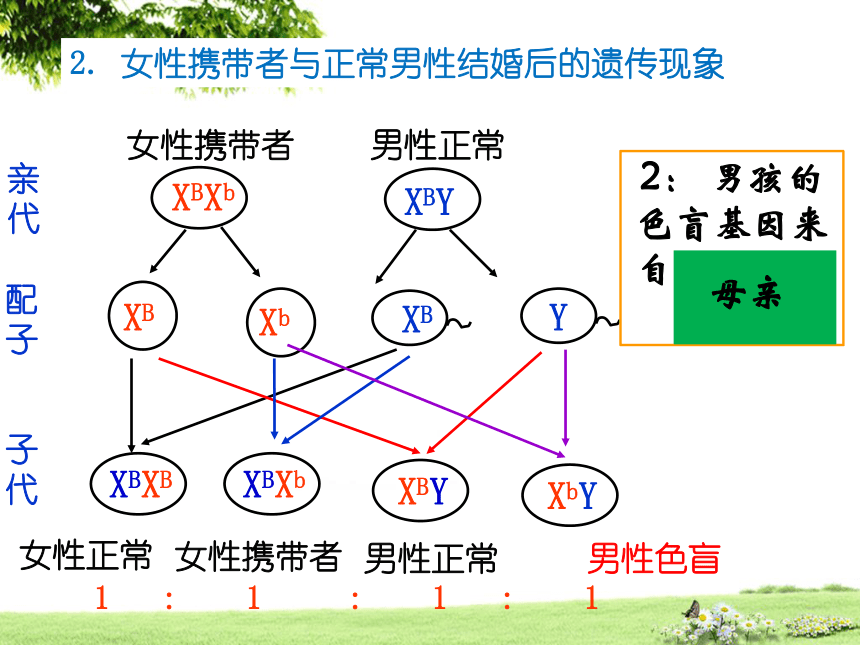

2. 女性携带者与正常男性结婚后的遗传现象

XBXb

XBY

女性携带者

男性正常

XB

Xb

XB

Y

亲代

配子

子代

XBXB

XBXb

XBY

XbY

1 : 1 : 1 : 1

女性正常

女性携带者

男性正常

男性色盲

2: 男孩的色盲基因来自父亲还是母亲?

母亲

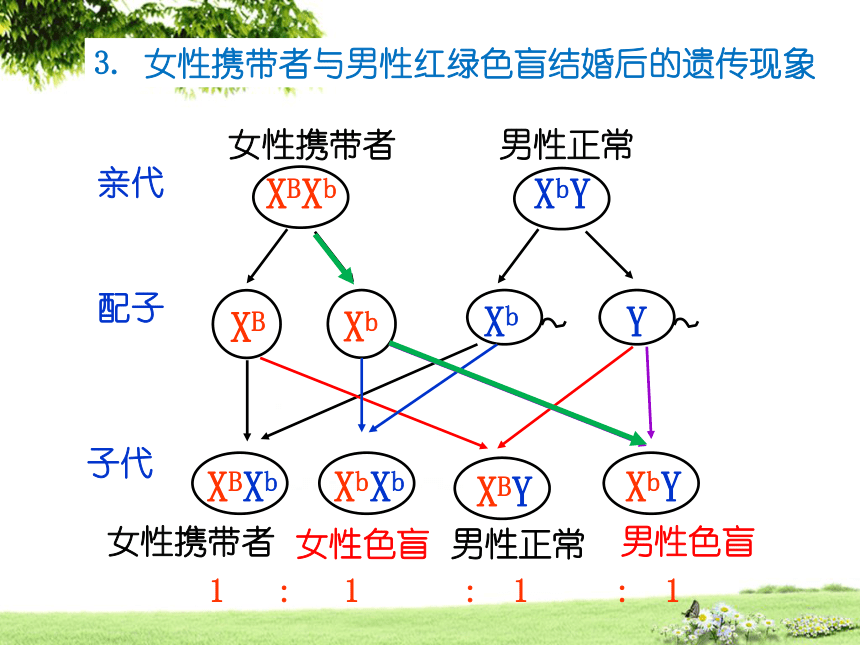

3. 女性携带者与男性红绿色盲结婚后的遗传现象

XBXb

XbY

女性携带者

男性正常

XB

Xb

Xb

Y

亲代

配子

子代

XBXb

XbXb

XBY

XbY

1 : 1 : 1 : 1

女性携带者

女性色盲

男性正常

男性色盲

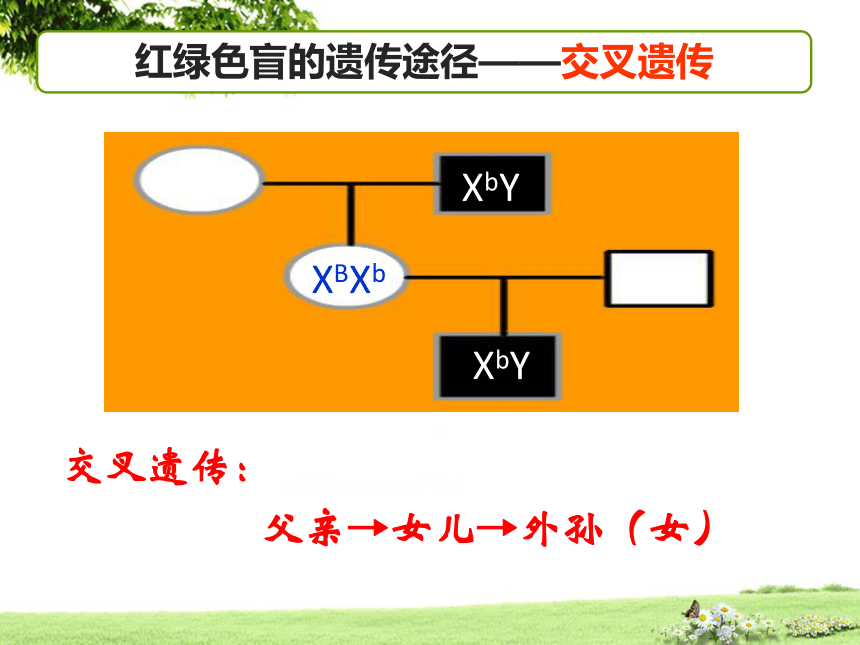

交叉遗传:

父亲→女儿→外孙(女)

红绿色盲的遗传途径——交叉遗传

XbY

XBXb

XbY

4. 女性红绿色盲与正常男性结婚后的遗传现象

XBY

男性正常

XB

Y

亲代

子代

XbXb

女性色盲

Xb

XBXb

XbY

女性携带者

男性色盲

1 : 1

配子

3:红绿色盲女性的父亲和儿子是否表现正常?

小结——X染色体隐性遗传病特点

伴性遗传的判定:无中生有为隐性

患者男性多于女性:

通常为交叉遗传 、隔代遗传

色盲典型遗传过程是父亲→女儿→外孙

女患者的父亲与儿子均是患者

男性正常,其母亲和女儿的表型一定正常

二、抗维生素D佝偻症

成因:

磷、钙吸收不良而导致骨发育障碍

表现:

X型(或0型)腿、骨骼发育畸形(如鸡胸)、生长缓慢等

女性

男性

基因型

表现型

正常

患者

(病情轻)

正常

患者

患者

XdXd

XDXd

XDXD

XdY

XDY

d

d

d

D

D

d

D

D

抗维生素D佝偻病系谱图

I

II

III

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

XDY

XDXd

XDXd

XdY

XdXd

XdXd

讨论:

观察总结该系谱图的特点

XDXd

XDY

XdY

伴性遗传的判定:有中生无为显性

女性患者多于男性患者(女性有两条X染色体,具有致病基因D的概率更大),部分女性患者病症较轻

具有世代连续性(连续遗传)

男患者,其母亲、女儿均是患者(交叉遗传)

患者的双亲中必有一个是患者

小结——X染色体显性遗传病特点

三、外耳道多毛症

讨论:

观察总结该系谱图的特点

患病男性

正常女性

致病基因只位于Y染色体,无显隐性之分

患者全部是男性,具有世代连续性

“ 父传子、子传孙、

传男不传女”(限雄遗传)

小结——Y染色体遗传病特点

性别决定

XY型

♂:XY ♀:XX

例:哺乳动物、部分鱼类、部分两栖类、大部分雌雄异株的植物(如柳、杨树)等

ZW型

♂:ZZ ♀:ZW

例:鸟类、蝶类、蛾类等

有些生物的性别决定较特殊,如蜜蜂、蚂蚁取决于是否受精,雄峰由未受精的卵发育而来;有的还与环境有关,如大部分蛇类和蜥蜴类。

四、伴性遗传在实践中的应用

讨论:现有芦花雌鸡和非芦花雄鸡交配,如何判断早期的雏鸡的性别?

芦花鸡

非芦花鸡

表型

羽毛有黑白相间的横斑条纹

无

控制基因

ZB

Zb

基因型

雄:

雄:

雌:

雌:

ZBZB或ZBZb

ZBW

ZbZb

ZbW

根据遗传规律推算后代患病概率,指导优生优育;

2、指导育种工作。

)

四、伴性遗传在实践中的应用

ZBW

芦花雌鸡

ZB

W

P

F1

ZbZb

非芦花雄鸡

Zb

ZBZb

ZbY

芦花雄鸡

非芦花雄鸡

1 : 1

配子

拓展:探究有关基因在常染色体还是X染色体上

(1)若这对基因在常染色体上,则有:

1、在已知显隐性的情况下,选用隐性雌性个体与显性雄性个体杂交(相关基因用A、a表示)

aa(♀)×AA(♂)→Aa,后代全部表现为显性性状;

aa(♀)×Aa(♂)→Aa、aa,后代雌雄个体都一半表现为显性性状,一半表现为隐性性状;

(2)若这对基因在X染色体上,则有:

XaXa × XAY→XAXa、XaY,后代雌性全部表现为显性性状;雄性全部表现为隐性性状。

拓展:探究有关基因在常染色体还是X染色体上

(1)若这对基因在常染色体上,则有:

2、在未知显隐性的情况下,选用雌雄纯合子进行正反交实验(相关基因用A、a表示)

AA(♀)×aa(♂)→Aa,后代全部表现为显性性状;

aa(♀)×AA(♂)→Aa,后代全部表现为显性性状;

(2)若这对基因在X染色体上,则有:

XAXA × XaY→XAXa、XAY,后代全部表现为显性性状;

XaXa × XAY→XAXa、XaY,后代雌性全部表现为显性性状;雄性全部表现为隐性性状。

正反交结果不同,且子代性状表现与性别相关联

拓展:探究有关基因在常染色体还是X染色体上

3、可依据子代性别、性状的数量比分析确定基因位置:

若后代中两种表型在雌雄个体中比例一致,说明性状表现与性别无关,确定基因在常染色体上;

若后代中两种表型在雌雄个体中比例不一致,说明性状表现与性别有关,确定基因在性染色体上;

灰身、直毛

灰身、分叉毛

黑身、直毛

黑身、分叉毛

雌果蝇

3/4

0

1/4

0

雄果蝇

3/8

3/8

1/8

1/8

根据表格信息分析可知控制灰身和黑身的基因位于常染色体上,控制直毛和分叉毛的基因在X染色体上。

拓展:遗传病遗传方式的判断

1、首先确定是不是伴Y遗传:

若系谱图中女性全部正常,患者全为男性,且患者的父亲、儿子均为患者,则为伴Y遗传;

患病男性

正常女性

拓展:遗传病遗传方式的判断

2、其次确定显性遗传还是隐性遗传:

(1)“无中生有”是隐性遗传病,如下图1;

(2)“有中生无”是显性遗传病,如下图2

患病男性

正常女性

图1

图2

拓展:遗传病遗传方式的判断

3、确定常染色体遗传还是伴X染色体遗传:

(1)在已确定是隐性遗传的系谱图中:

①若女患者的父亲和儿子都患病,最大可能是伴X染色体隐性遗传,如图1;

②若女患者的父亲和儿子中有正常的,则一定是常染色体隐性遗传,如图2;

图1

图2

拓展:遗传病遗传方式的判断

3、确定常染色体遗传还是伴X染色体遗传:

(2)在已确定是显性遗传的系谱图中:

①若男患者的母亲和女儿都患病,最大可能是伴X染色体显性遗传,如图1;

②若男患者的母亲和女儿中有正常的,则一定是常染色体显性遗传,如图2;

图1

图2

拓展:遗传病遗传方式的判断

4、不能直接确定的类型:若系谱图中无法利用上述特点做出判断,只能从可能性大小来推断:

(1)若世代连续,则很可能是显性遗传病;

(2)若男女患者各约占1/2,则致病基因很可能在常染色体上;

(3)若系谱图中男性患者多于女性患者,则最可能是伴X染色体隐性遗传;

(4)若系谱图中男性患者少于女性患者,则最可能是伴X染色体显性遗传;

(5)若系谱图中每个世代表现为父亲有病,儿子全患病,女儿全正常,则最可能是伴Y遗传。

1、红绿色盲基因和抗维生素D佝偻病基因位于性染色体上,因此这两种遗传病在遗传表现上总是和性别相关联。

2、红绿色盲基因和抗维生素D佝偻病基因都在X染色体上,但红绿色盲基因是隐性基因,抗维生素D佝偻病基因是显性基因。

伴性遗传

第2章 第3节

1、什么是伴性遗传?

2、伴性遗传有什么特点?

3、伴性遗传在实践中有什么应用?

伴性遗传

定义

基因位于性染色体上,遗传上和性别相关联的现象叫做伴性遗传。

分类

X染色体隐性遗传

X染色体显性遗传

Y染色体遗传

实例

红绿色盲; 血友病;抗维生素D佝偻症;

人类印第安毛耳外耳廓多毛症

X

Y

同源区段

非同源区段

非同源区段

(一)情景剧:道尔顿的故事

约翰?道尔顿(1766-1844)

英国化学家和物理学家

一、人类红绿色盲症

红绿色盲(道尔顿症)是一种常见的人类遗传病;患者由于色觉障碍,不能像正常人一样区分红色和绿色。

(二)思考与讨论

一对特殊的同源染色体:

3、Ⅰ1:XbY、 Ⅰ2:XBXB或XBXb ;

Ⅱ1:XBXB或XBXb 、 Ⅱ2:XBY、 Ⅱ3:XBXb 、

Ⅱ4:XBY、Ⅱ5:XBXb 、 Ⅱ6:XBY;

Ⅲ5:XBY、 Ⅲ6:XbY、Ⅲ7:XbY、 Ⅲ9:XBXB或XBXb

X

Y

同源区段

非同源区段

非同源区段

1:决定红绿色盲的基因位于X染色体上;

2、红绿色盲基因是隐性基因;

人的正常色觉与红绿色盲的基因型和表现型

女性

男性

基因型

表现型

正常

正常

(携带者)

正常

色盲

色盲

为什么男性患病率高于女性?

XBXB

XBXb

XbXb

XBY

XbY

B

B

B

b

b

b

B

b

男性只有一条X染色体,只要有红绿色盲基因就表现为红绿色盲;

女性有两条X染色体,必须两条X染色体上都有红绿色盲基因才表现为红绿色盲。

因此在人群中,红绿色盲患者中男性(约7%)多于女性(约0.5%)。

(三)红绿色盲遗传规律分析

1.色觉正常的女性纯合子 Х男性红绿色盲

2.女性携带者 Х正常男性

3.女性携带者 Х 男性红绿色盲

4.女性红绿色盲 Х 正常男性

色觉正常的女性纯合子 Х 正常男性

女性红绿色盲 Х 男性红绿色盲

(四)续写前缘——道尔顿的后代

1. 正常女性与男性红绿色盲结婚后的遗传现象

XbY

男性色盲

Xb

Y

亲代

配子

子代

XBXB

女性正常

XB

XBXb

XBY

女性携带者

男性正常

1 : 1

1:男性的色盲基因只能传给谁?

女儿

2. 女性携带者与正常男性结婚后的遗传现象

XBXb

XBY

女性携带者

男性正常

XB

Xb

XB

Y

亲代

配子

子代

XBXB

XBXb

XBY

XbY

1 : 1 : 1 : 1

女性正常

女性携带者

男性正常

男性色盲

2: 男孩的色盲基因来自父亲还是母亲?

母亲

3. 女性携带者与男性红绿色盲结婚后的遗传现象

XBXb

XbY

女性携带者

男性正常

XB

Xb

Xb

Y

亲代

配子

子代

XBXb

XbXb

XBY

XbY

1 : 1 : 1 : 1

女性携带者

女性色盲

男性正常

男性色盲

交叉遗传:

父亲→女儿→外孙(女)

红绿色盲的遗传途径——交叉遗传

XbY

XBXb

XbY

4. 女性红绿色盲与正常男性结婚后的遗传现象

XBY

男性正常

XB

Y

亲代

子代

XbXb

女性色盲

Xb

XBXb

XbY

女性携带者

男性色盲

1 : 1

配子

3:红绿色盲女性的父亲和儿子是否表现正常?

小结——X染色体隐性遗传病特点

伴性遗传的判定:无中生有为隐性

患者男性多于女性:

通常为交叉遗传 、隔代遗传

色盲典型遗传过程是父亲→女儿→外孙

女患者的父亲与儿子均是患者

男性正常,其母亲和女儿的表型一定正常

二、抗维生素D佝偻症

成因:

磷、钙吸收不良而导致骨发育障碍

表现:

X型(或0型)腿、骨骼发育畸形(如鸡胸)、生长缓慢等

女性

男性

基因型

表现型

正常

患者

(病情轻)

正常

患者

患者

XdXd

XDXd

XDXD

XdY

XDY

d

d

d

D

D

d

D

D

抗维生素D佝偻病系谱图

I

II

III

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

XDY

XDXd

XDXd

XdY

XdXd

XdXd

讨论:

观察总结该系谱图的特点

XDXd

XDY

XdY

伴性遗传的判定:有中生无为显性

女性患者多于男性患者(女性有两条X染色体,具有致病基因D的概率更大),部分女性患者病症较轻

具有世代连续性(连续遗传)

男患者,其母亲、女儿均是患者(交叉遗传)

患者的双亲中必有一个是患者

小结——X染色体显性遗传病特点

三、外耳道多毛症

讨论:

观察总结该系谱图的特点

患病男性

正常女性

致病基因只位于Y染色体,无显隐性之分

患者全部是男性,具有世代连续性

“ 父传子、子传孙、

传男不传女”(限雄遗传)

小结——Y染色体遗传病特点

性别决定

XY型

♂:XY ♀:XX

例:哺乳动物、部分鱼类、部分两栖类、大部分雌雄异株的植物(如柳、杨树)等

ZW型

♂:ZZ ♀:ZW

例:鸟类、蝶类、蛾类等

有些生物的性别决定较特殊,如蜜蜂、蚂蚁取决于是否受精,雄峰由未受精的卵发育而来;有的还与环境有关,如大部分蛇类和蜥蜴类。

四、伴性遗传在实践中的应用

讨论:现有芦花雌鸡和非芦花雄鸡交配,如何判断早期的雏鸡的性别?

芦花鸡

非芦花鸡

表型

羽毛有黑白相间的横斑条纹

无

控制基因

ZB

Zb

基因型

雄:

雄:

雌:

雌:

ZBZB或ZBZb

ZBW

ZbZb

ZbW

根据遗传规律推算后代患病概率,指导优生优育;

2、指导育种工作。

)

四、伴性遗传在实践中的应用

ZBW

芦花雌鸡

ZB

W

P

F1

ZbZb

非芦花雄鸡

Zb

ZBZb

ZbY

芦花雄鸡

非芦花雄鸡

1 : 1

配子

拓展:探究有关基因在常染色体还是X染色体上

(1)若这对基因在常染色体上,则有:

1、在已知显隐性的情况下,选用隐性雌性个体与显性雄性个体杂交(相关基因用A、a表示)

aa(♀)×AA(♂)→Aa,后代全部表现为显性性状;

aa(♀)×Aa(♂)→Aa、aa,后代雌雄个体都一半表现为显性性状,一半表现为隐性性状;

(2)若这对基因在X染色体上,则有:

XaXa × XAY→XAXa、XaY,后代雌性全部表现为显性性状;雄性全部表现为隐性性状。

拓展:探究有关基因在常染色体还是X染色体上

(1)若这对基因在常染色体上,则有:

2、在未知显隐性的情况下,选用雌雄纯合子进行正反交实验(相关基因用A、a表示)

AA(♀)×aa(♂)→Aa,后代全部表现为显性性状;

aa(♀)×AA(♂)→Aa,后代全部表现为显性性状;

(2)若这对基因在X染色体上,则有:

XAXA × XaY→XAXa、XAY,后代全部表现为显性性状;

XaXa × XAY→XAXa、XaY,后代雌性全部表现为显性性状;雄性全部表现为隐性性状。

正反交结果不同,且子代性状表现与性别相关联

拓展:探究有关基因在常染色体还是X染色体上

3、可依据子代性别、性状的数量比分析确定基因位置:

若后代中两种表型在雌雄个体中比例一致,说明性状表现与性别无关,确定基因在常染色体上;

若后代中两种表型在雌雄个体中比例不一致,说明性状表现与性别有关,确定基因在性染色体上;

灰身、直毛

灰身、分叉毛

黑身、直毛

黑身、分叉毛

雌果蝇

3/4

0

1/4

0

雄果蝇

3/8

3/8

1/8

1/8

根据表格信息分析可知控制灰身和黑身的基因位于常染色体上,控制直毛和分叉毛的基因在X染色体上。

拓展:遗传病遗传方式的判断

1、首先确定是不是伴Y遗传:

若系谱图中女性全部正常,患者全为男性,且患者的父亲、儿子均为患者,则为伴Y遗传;

患病男性

正常女性

拓展:遗传病遗传方式的判断

2、其次确定显性遗传还是隐性遗传:

(1)“无中生有”是隐性遗传病,如下图1;

(2)“有中生无”是显性遗传病,如下图2

患病男性

正常女性

图1

图2

拓展:遗传病遗传方式的判断

3、确定常染色体遗传还是伴X染色体遗传:

(1)在已确定是隐性遗传的系谱图中:

①若女患者的父亲和儿子都患病,最大可能是伴X染色体隐性遗传,如图1;

②若女患者的父亲和儿子中有正常的,则一定是常染色体隐性遗传,如图2;

图1

图2

拓展:遗传病遗传方式的判断

3、确定常染色体遗传还是伴X染色体遗传:

(2)在已确定是显性遗传的系谱图中:

①若男患者的母亲和女儿都患病,最大可能是伴X染色体显性遗传,如图1;

②若男患者的母亲和女儿中有正常的,则一定是常染色体显性遗传,如图2;

图1

图2

拓展:遗传病遗传方式的判断

4、不能直接确定的类型:若系谱图中无法利用上述特点做出判断,只能从可能性大小来推断:

(1)若世代连续,则很可能是显性遗传病;

(2)若男女患者各约占1/2,则致病基因很可能在常染色体上;

(3)若系谱图中男性患者多于女性患者,则最可能是伴X染色体隐性遗传;

(4)若系谱图中男性患者少于女性患者,则最可能是伴X染色体显性遗传;

(5)若系谱图中每个世代表现为父亲有病,儿子全患病,女儿全正常,则最可能是伴Y遗传。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成