【新教材】2020-2021学年人教版(2019)高一生物必修二3.1DNA是主要的遗传物质 课件(27张ppt)

文档属性

| 名称 | 【新教材】2020-2021学年人教版(2019)高一生物必修二3.1DNA是主要的遗传物质 课件(27张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-04 08:24:03 | ||

图片预览

文档简介

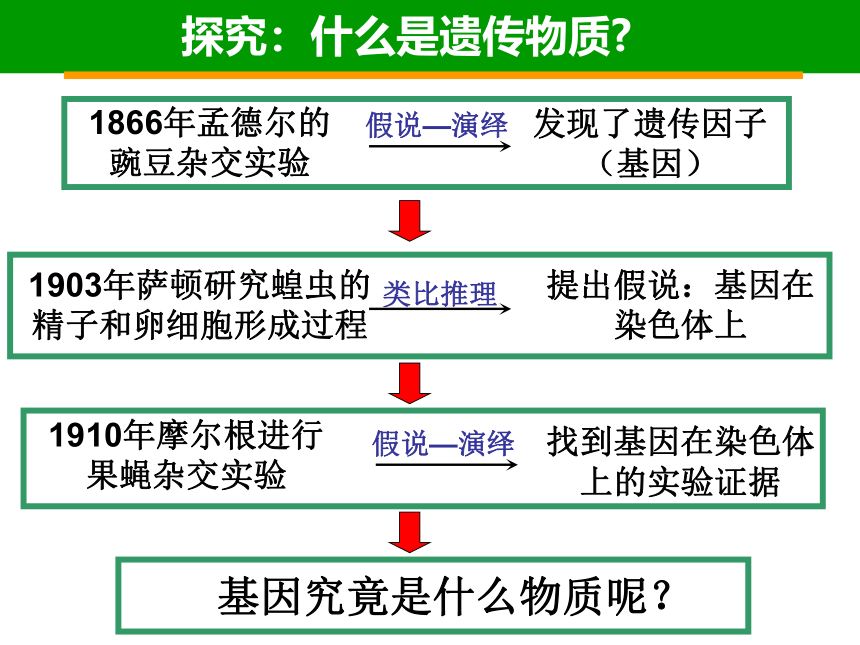

1903年萨顿研究蝗虫的精子和卵细胞形成过程

1910年摩尔根进行果蝇杂交实验

提出假说:基因在染色体上

找到基因在染色体上的实验证据

1866年孟德尔的豌豆杂交实验

发现了遗传因子 (基因)

基因究竟是什么物质呢?

假说—演绎

类比推理

假说—演绎

探究:什么是遗传物质?

第3章 基因的本质

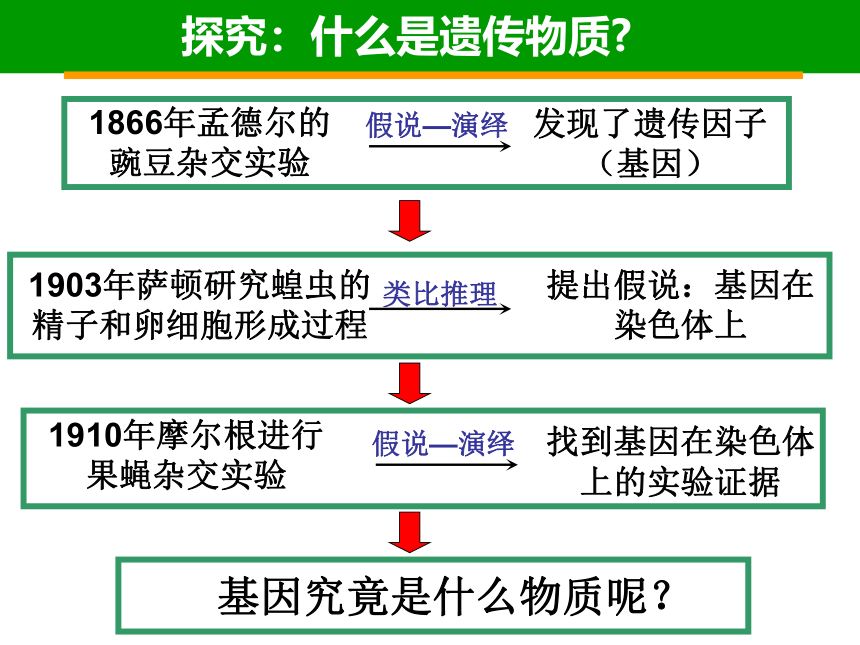

问题探讨:

结构比较稳定

能储存大量遗传信息

可准确复制,传递给下一代等等

什么结构或物质具备这些条件呢?

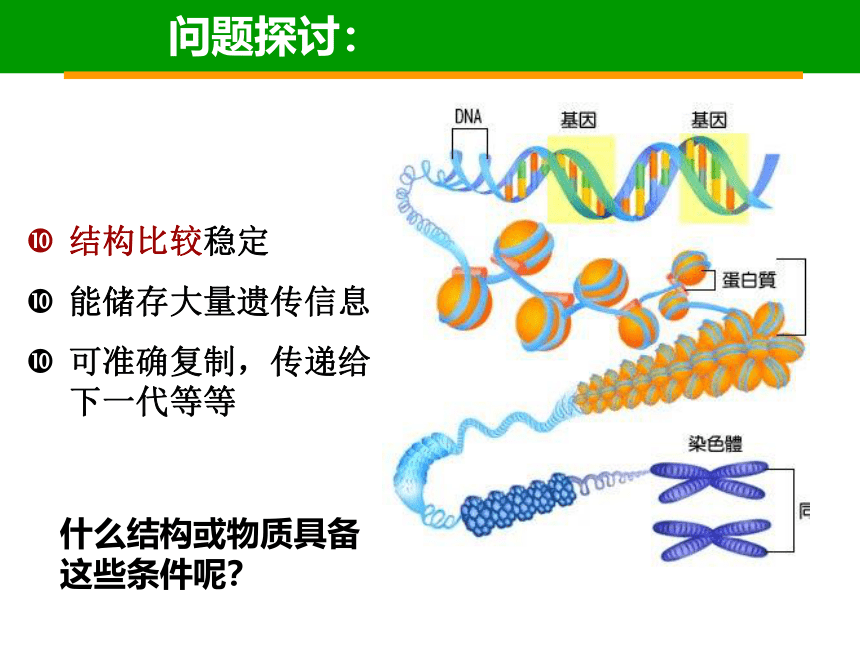

氨基酸多种多样的排列顺序,可能蕴含着遗传信息。

没发现其他大分子有类似的结构特点。

20世纪20年代

蛋白质是生物体的

遗传物质。

一、对遗传物质的早期推测

20世纪30年代

人们认识到 DNA 是由许多脱氧核苷酸聚合而成的生物大分子

意识到DNA的重要性,但对DNA结构没有清晰认识。

蛋白质是遗传物质的观点占主导地位。

对比1.2组的实验现象,这说明了什么?

?

?

?

4组小鼠为什么会死亡呢?

对比2.3.4组的实验现象,这说明了什么?

[知识建构]:

R型菌落和S型菌落的特征是什么?

?

首先向“遗传物质是蛋白质”提出挑战的是谁?他的做了什么实验?

?

对比2.3组的实验现象,这说明了什么?

?

粗糙(Rough)

无多糖荚膜

无毒性

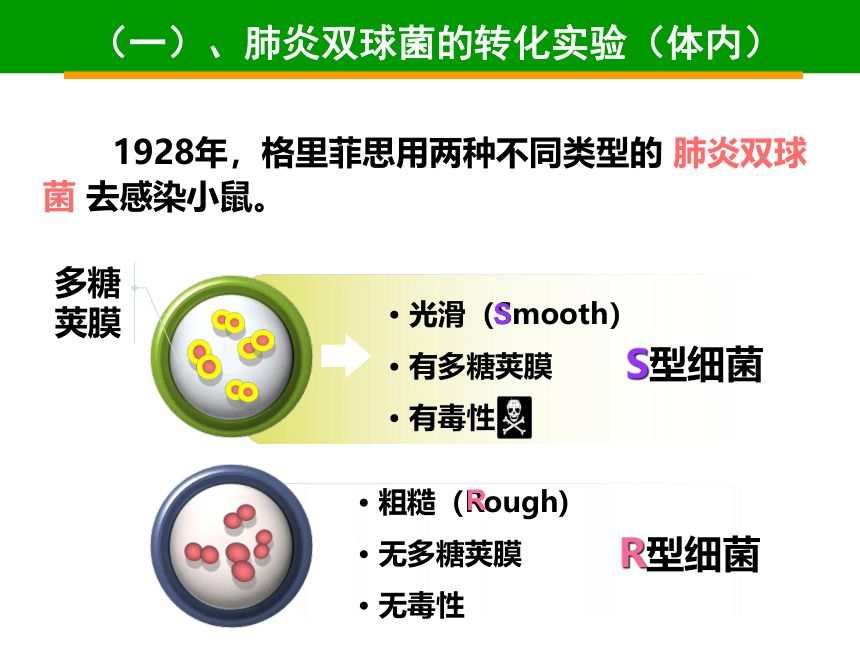

1928年,格里菲思用两种不同类型的 肺炎双球菌 去感染小鼠。

光滑(Smooth)

有多糖荚膜

有毒性

多糖

荚膜

S型细菌

R型细菌

S

R

(一)、肺炎双球菌的转化实验(体内)

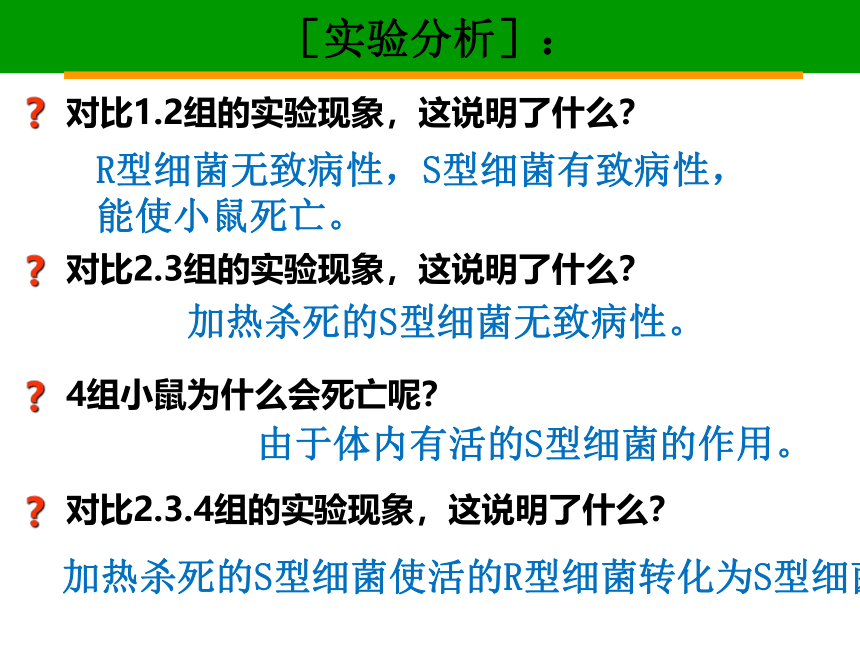

对比1.2组的实验现象,这说明了什么?

对比2.3.4组的实验现象,这说明了什么?

?

?

?

加热杀死的S型细菌无致病性。

由于体内有活的S型细菌的作用。

加热杀死的S型细菌使活的R型细菌转化为S型细菌。

对比2.3组的实验现象,这说明了什么?

4组小鼠为什么会死亡呢?

?

R型细菌无致病性,S型细菌有致病性,能使小鼠死亡。

[实验分析]:

R

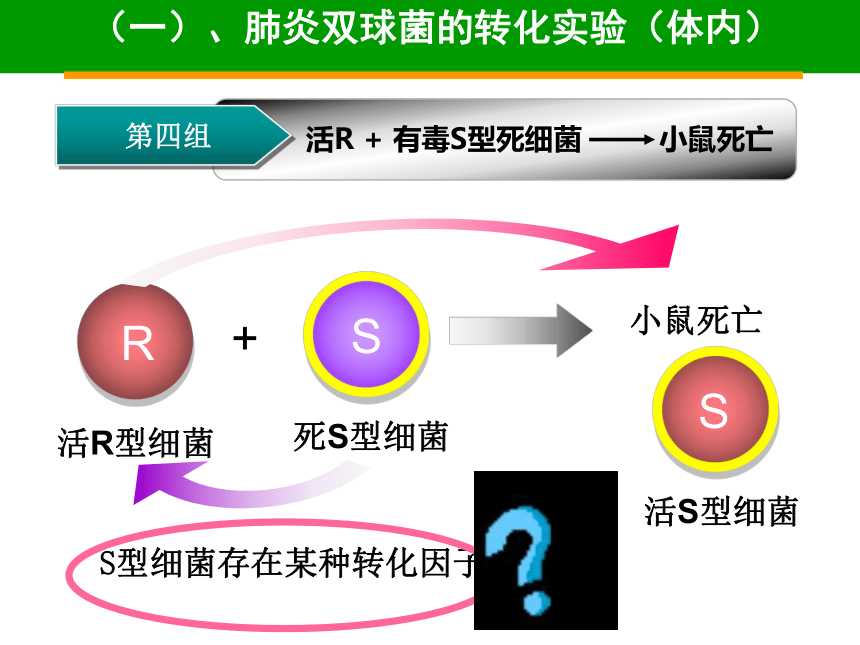

活R + 有毒S型死细菌 小鼠死亡

第四组

+

S

活R型细菌

死S型细菌

小鼠死亡

S

活S型细菌

S型细菌存在某种转化因子

(一)、肺炎双球菌的转化实验(体内)

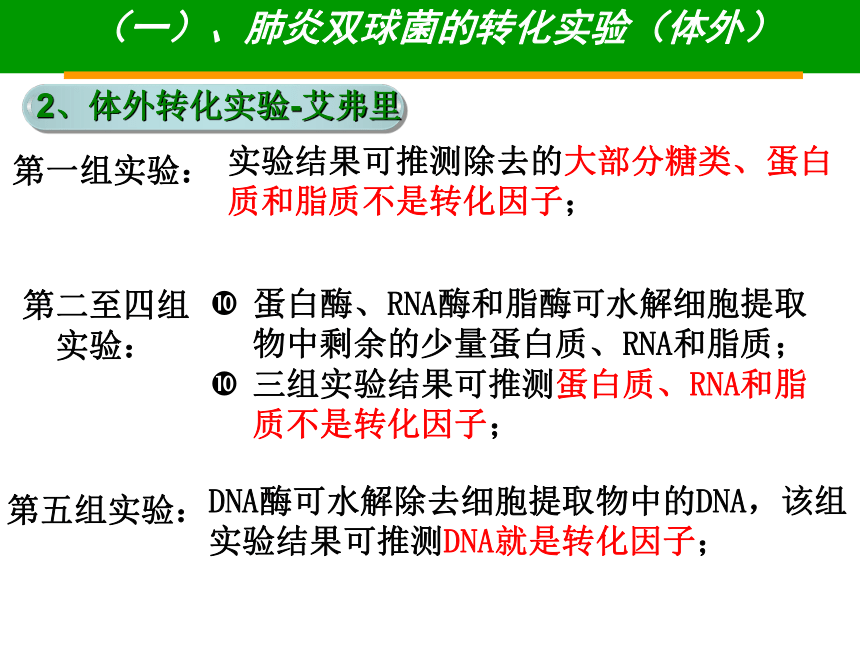

2、体外转化实验-艾弗里

第一组实验:

(一)、肺炎双球菌的转化实验(体外)

第二至四组实验:

第五组实验:

实验结果可推测除去的大部分糖类、蛋白质和脂质不是转化因子;

蛋白酶、RNA酶和脂酶可水解细胞提取物中剩余的少量蛋白质、RNA和脂质;

三组实验结果可推测蛋白质、RNA和脂质不是转化因子;

DNA酶可水解除去细胞提取物中的DNA,该组实验结果可推测DNA就是转化因子;

[实验设计]寻找转化因子:

艾弗里及其同事的实验设计思路是什么?

实验结论

“转化因子”是DNA,DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

遵循单一变量原则和对照原则的同时,在每个实验组特异性地去除了一种物质(减法原理),然后观察在没有这种物质的情况下,实验结果有什么变化。

艾弗里实验细胞提取物不够纯

当时科学界深信蛋白质是遗传物质

有没有比细菌更简单的实验材料及更有说服力的实验呢?

1952年,赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素标记的新技术,完成了另一个更具有说服力的实验。

思维碰撞

噬菌体的结构模式图

(二)、噬菌体浸染细菌实验

噬菌体结构简图

核酸DNA

外壳蛋白质

1、成分只有蛋白质和DNA

2、仅能在大肠杆菌内繁殖。

3、繁殖时,仅将遗传物质导入大肠杆菌,其他物质保留在体外。

(二)、噬菌体浸染细菌实验

3、DNA和蛋白质,应分别标记哪一种元素?

2、用什么方法确定导入细菌的物质?

1、要证明噬菌体里面蛋白质和DNA谁是遗传物质,只需证明:

导入细菌体内的是噬菌体的哪一物质!

蛋白质的组成元素:

DNA 的组成元素:

C、H、O、N、S

C、H、O、N、P

(标记 35S)

(标记 32P)

同位素标记法

(二)、噬菌体浸染细菌实验

大肠杆菌

大肠杆菌

噬菌体

噬菌体

4、怎样将35S和32P标记到噬菌体的蛋白质和DNA上?

(二)、噬菌体浸染细菌实验

35S标记的实验现象是什么?说明了什么?

细菌裂解释放的T2噬菌体中,可检测到32P标记的DNA,却不能检测到35S标记的蛋白质。说明了什么?

32P标记的实验现象是什么?说明了什么?

搅拌和离心的目的是什么?

离心后的上清液和沉淀物里的物质主要是什么?

阅读教材P45的实验过程,思考下列问题:

被35S标记的噬菌体蛋白质外壳没有进入大肠杆菌

上清液主要是噬菌体的蛋白质外壳,沉淀物主要是被侵染额大肠杆菌

被32P标记的噬菌体DNA进入了大肠杆菌

(二)、噬菌体浸染细菌实验

细菌裂解后,在释放的T2噬菌体中,可检测到32P标记的DNA,却不能检测到35S标记的蛋白质。说明了什么?

噬菌体的DNA进入大肠杆菌,并复制出若干DNA,合成子代噬菌体,噬菌体的蛋白质外壳没有进入大肠杆菌中。

DNA能自我复制、能控制蛋白质合成、具有连续性,是遗传物质!

提醒:这个实验不能证明蛋白质不是遗传物质。

(二)、噬菌体浸染细菌实验

2. 实验能否用32P和35S同时标记噬菌体?

不能,因为放射性检测时只能检测到放射部位,不能确定是哪种元素的放射性;若用32P和35S同时标记噬菌体,则上清液和沉淀物中均会具有放射性,无法判断噬菌体遗传物质的成分。

1.能否在含放射性同位素的培养基中标记噬菌体?

不能,噬菌体只能寄生在活细胞中,不能在培养基上存活。

(二)、噬菌体浸染细菌实验

搅拌不充分,有少量含35S的噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中。

4.用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,发现上清液中放射性也较高,可能是什么原因造成的?

(1)保温时间过短,部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中。

(2)保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放出子代,经离心后分布于上清液中。

3.用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,发现沉淀物中也有少量放射性,可能是什么原因造成的?

归纳总结

(1)噬菌体侵染细菌实验的关键——“保温”与“搅拌”

①保温时间要合适——若保温时间过短或过长会使32P组的上清液中放射性偏高,原因是部分噬菌体未侵染细菌或子代噬菌体被释放出来。

②“搅拌”要充分——如果搅拌不充分,35S组部分噬菌体与大肠杆菌没有分离,噬菌体与细菌共存于沉淀物中,这样会造成沉淀物中放射性偏高。

(二)、噬菌体浸染细菌实验

(2)使用不同元素标记后子代放射性有无的判断

(二)、噬菌体浸染细菌实验

提供原料,子代中都含有放射性

标记DNA,部分子代中含有放射性

标记蛋白质,子代中不含放射性

标记DNA和蛋白质,部分子代中含有放射性

(二)、噬菌体浸染细菌实验

DNA的模板:

DNA的原料:

蛋白质的原料:

蛋白质的场所:

进入大肠杆菌体内的T2噬菌体的DNA

大肠杆菌提供的四种脱氧核苷酸

大肠杆菌的氨基酸

大肠杆菌的核糖体

T2噬菌体的合成:

(二)、噬菌体浸染细菌实验

1、个体很小,结构简单,易于观察由遗传物质改变导致的结构和功能的变化;繁殖快,细菌20-30min就可以繁殖一代,病毒可在短时间内大量繁殖。

P46思考讨论:

2、巧妙运用减法原理,最大的困难是如何彻底去除细胞中含有的某种物质(糖类、脂质、蛋白质等)。

3、艾弗里主要运用了细胞培养技术、物质的提纯和鉴定技术等。

赫尔希等人主要采用了噬菌体的培养技术、同位素标记法、物质的提取和分离等技术。

科学成果的取得需有技术手段作保证,两者相互支持、相互促进。

DNA

是遗传物质

1928年 格里菲思 ——体内转化实验

1944年 艾弗里——体外转化实验

1952年 赫尔希、蔡斯——噬菌体侵染细菌实验

三、DNA是主要的遗传物质

1.RNA是遗传物质的实验证据

(1)实验材料:烟草花叶病毒(只含有 和 )、烟草。

(2)实验过程

(3)结论:烟草花叶病毒的遗传物质是 ,不是 。

蛋白质

RNA

不感染病毒

RNA

感染病毒

RNA

蛋白质

三、DNA是主要的遗传物质

生

物

界

细

胞

生

物

非

细

胞

生

物

RNA病毒:艾滋病病毒(HIV逆转录)、

流感病毒(如禽流感,甲型H1N1病毒)

SARA病毒、登革热病毒、

甲肝病毒、烟草花叶病毒及类病毒等

DNA病毒:噬菌体、乙肝病毒、天花病毒等

原核生物:细菌、支原体、衣原体、

蓝藻、放线菌等

真核生物:植物、动物、原生生物、真菌

遗传物质是RNA

遗传物质是DNA

DNA是主要的遗传物质

三、DNA是主要的遗传物质

本课小结

肺炎双球菌的转化实验

2

噬菌体侵染细菌的实验

3

Click to add title in here

生物的遗传物质

4

对遗传物质的早期推测

1

再见!

1910年摩尔根进行果蝇杂交实验

提出假说:基因在染色体上

找到基因在染色体上的实验证据

1866年孟德尔的豌豆杂交实验

发现了遗传因子 (基因)

基因究竟是什么物质呢?

假说—演绎

类比推理

假说—演绎

探究:什么是遗传物质?

第3章 基因的本质

问题探讨:

结构比较稳定

能储存大量遗传信息

可准确复制,传递给下一代等等

什么结构或物质具备这些条件呢?

氨基酸多种多样的排列顺序,可能蕴含着遗传信息。

没发现其他大分子有类似的结构特点。

20世纪20年代

蛋白质是生物体的

遗传物质。

一、对遗传物质的早期推测

20世纪30年代

人们认识到 DNA 是由许多脱氧核苷酸聚合而成的生物大分子

意识到DNA的重要性,但对DNA结构没有清晰认识。

蛋白质是遗传物质的观点占主导地位。

对比1.2组的实验现象,这说明了什么?

?

?

?

4组小鼠为什么会死亡呢?

对比2.3.4组的实验现象,这说明了什么?

[知识建构]:

R型菌落和S型菌落的特征是什么?

?

首先向“遗传物质是蛋白质”提出挑战的是谁?他的做了什么实验?

?

对比2.3组的实验现象,这说明了什么?

?

粗糙(Rough)

无多糖荚膜

无毒性

1928年,格里菲思用两种不同类型的 肺炎双球菌 去感染小鼠。

光滑(Smooth)

有多糖荚膜

有毒性

多糖

荚膜

S型细菌

R型细菌

S

R

(一)、肺炎双球菌的转化实验(体内)

对比1.2组的实验现象,这说明了什么?

对比2.3.4组的实验现象,这说明了什么?

?

?

?

加热杀死的S型细菌无致病性。

由于体内有活的S型细菌的作用。

加热杀死的S型细菌使活的R型细菌转化为S型细菌。

对比2.3组的实验现象,这说明了什么?

4组小鼠为什么会死亡呢?

?

R型细菌无致病性,S型细菌有致病性,能使小鼠死亡。

[实验分析]:

R

活R + 有毒S型死细菌 小鼠死亡

第四组

+

S

活R型细菌

死S型细菌

小鼠死亡

S

活S型细菌

S型细菌存在某种转化因子

(一)、肺炎双球菌的转化实验(体内)

2、体外转化实验-艾弗里

第一组实验:

(一)、肺炎双球菌的转化实验(体外)

第二至四组实验:

第五组实验:

实验结果可推测除去的大部分糖类、蛋白质和脂质不是转化因子;

蛋白酶、RNA酶和脂酶可水解细胞提取物中剩余的少量蛋白质、RNA和脂质;

三组实验结果可推测蛋白质、RNA和脂质不是转化因子;

DNA酶可水解除去细胞提取物中的DNA,该组实验结果可推测DNA就是转化因子;

[实验设计]寻找转化因子:

艾弗里及其同事的实验设计思路是什么?

实验结论

“转化因子”是DNA,DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

遵循单一变量原则和对照原则的同时,在每个实验组特异性地去除了一种物质(减法原理),然后观察在没有这种物质的情况下,实验结果有什么变化。

艾弗里实验细胞提取物不够纯

当时科学界深信蛋白质是遗传物质

有没有比细菌更简单的实验材料及更有说服力的实验呢?

1952年,赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素标记的新技术,完成了另一个更具有说服力的实验。

思维碰撞

噬菌体的结构模式图

(二)、噬菌体浸染细菌实验

噬菌体结构简图

核酸DNA

外壳蛋白质

1、成分只有蛋白质和DNA

2、仅能在大肠杆菌内繁殖。

3、繁殖时,仅将遗传物质导入大肠杆菌,其他物质保留在体外。

(二)、噬菌体浸染细菌实验

3、DNA和蛋白质,应分别标记哪一种元素?

2、用什么方法确定导入细菌的物质?

1、要证明噬菌体里面蛋白质和DNA谁是遗传物质,只需证明:

导入细菌体内的是噬菌体的哪一物质!

蛋白质的组成元素:

DNA 的组成元素:

C、H、O、N、S

C、H、O、N、P

(标记 35S)

(标记 32P)

同位素标记法

(二)、噬菌体浸染细菌实验

大肠杆菌

大肠杆菌

噬菌体

噬菌体

4、怎样将35S和32P标记到噬菌体的蛋白质和DNA上?

(二)、噬菌体浸染细菌实验

35S标记的实验现象是什么?说明了什么?

细菌裂解释放的T2噬菌体中,可检测到32P标记的DNA,却不能检测到35S标记的蛋白质。说明了什么?

32P标记的实验现象是什么?说明了什么?

搅拌和离心的目的是什么?

离心后的上清液和沉淀物里的物质主要是什么?

阅读教材P45的实验过程,思考下列问题:

被35S标记的噬菌体蛋白质外壳没有进入大肠杆菌

上清液主要是噬菌体的蛋白质外壳,沉淀物主要是被侵染额大肠杆菌

被32P标记的噬菌体DNA进入了大肠杆菌

(二)、噬菌体浸染细菌实验

细菌裂解后,在释放的T2噬菌体中,可检测到32P标记的DNA,却不能检测到35S标记的蛋白质。说明了什么?

噬菌体的DNA进入大肠杆菌,并复制出若干DNA,合成子代噬菌体,噬菌体的蛋白质外壳没有进入大肠杆菌中。

DNA能自我复制、能控制蛋白质合成、具有连续性,是遗传物质!

提醒:这个实验不能证明蛋白质不是遗传物质。

(二)、噬菌体浸染细菌实验

2. 实验能否用32P和35S同时标记噬菌体?

不能,因为放射性检测时只能检测到放射部位,不能确定是哪种元素的放射性;若用32P和35S同时标记噬菌体,则上清液和沉淀物中均会具有放射性,无法判断噬菌体遗传物质的成分。

1.能否在含放射性同位素的培养基中标记噬菌体?

不能,噬菌体只能寄生在活细胞中,不能在培养基上存活。

(二)、噬菌体浸染细菌实验

搅拌不充分,有少量含35S的噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中。

4.用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,发现上清液中放射性也较高,可能是什么原因造成的?

(1)保温时间过短,部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中。

(2)保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放出子代,经离心后分布于上清液中。

3.用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,发现沉淀物中也有少量放射性,可能是什么原因造成的?

归纳总结

(1)噬菌体侵染细菌实验的关键——“保温”与“搅拌”

①保温时间要合适——若保温时间过短或过长会使32P组的上清液中放射性偏高,原因是部分噬菌体未侵染细菌或子代噬菌体被释放出来。

②“搅拌”要充分——如果搅拌不充分,35S组部分噬菌体与大肠杆菌没有分离,噬菌体与细菌共存于沉淀物中,这样会造成沉淀物中放射性偏高。

(二)、噬菌体浸染细菌实验

(2)使用不同元素标记后子代放射性有无的判断

(二)、噬菌体浸染细菌实验

提供原料,子代中都含有放射性

标记DNA,部分子代中含有放射性

标记蛋白质,子代中不含放射性

标记DNA和蛋白质,部分子代中含有放射性

(二)、噬菌体浸染细菌实验

DNA的模板:

DNA的原料:

蛋白质的原料:

蛋白质的场所:

进入大肠杆菌体内的T2噬菌体的DNA

大肠杆菌提供的四种脱氧核苷酸

大肠杆菌的氨基酸

大肠杆菌的核糖体

T2噬菌体的合成:

(二)、噬菌体浸染细菌实验

1、个体很小,结构简单,易于观察由遗传物质改变导致的结构和功能的变化;繁殖快,细菌20-30min就可以繁殖一代,病毒可在短时间内大量繁殖。

P46思考讨论:

2、巧妙运用减法原理,最大的困难是如何彻底去除细胞中含有的某种物质(糖类、脂质、蛋白质等)。

3、艾弗里主要运用了细胞培养技术、物质的提纯和鉴定技术等。

赫尔希等人主要采用了噬菌体的培养技术、同位素标记法、物质的提取和分离等技术。

科学成果的取得需有技术手段作保证,两者相互支持、相互促进。

DNA

是遗传物质

1928年 格里菲思 ——体内转化实验

1944年 艾弗里——体外转化实验

1952年 赫尔希、蔡斯——噬菌体侵染细菌实验

三、DNA是主要的遗传物质

1.RNA是遗传物质的实验证据

(1)实验材料:烟草花叶病毒(只含有 和 )、烟草。

(2)实验过程

(3)结论:烟草花叶病毒的遗传物质是 ,不是 。

蛋白质

RNA

不感染病毒

RNA

感染病毒

RNA

蛋白质

三、DNA是主要的遗传物质

生

物

界

细

胞

生

物

非

细

胞

生

物

RNA病毒:艾滋病病毒(HIV逆转录)、

流感病毒(如禽流感,甲型H1N1病毒)

SARA病毒、登革热病毒、

甲肝病毒、烟草花叶病毒及类病毒等

DNA病毒:噬菌体、乙肝病毒、天花病毒等

原核生物:细菌、支原体、衣原体、

蓝藻、放线菌等

真核生物:植物、动物、原生生物、真菌

遗传物质是RNA

遗传物质是DNA

DNA是主要的遗传物质

三、DNA是主要的遗传物质

本课小结

肺炎双球菌的转化实验

2

噬菌体侵染细菌的实验

3

Click to add title in here

生物的遗传物质

4

对遗传物质的早期推测

1

再见!

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成