山东省临清一中高一物理必修1教学案 第4章 第6节 用牛顿运动定律解决问题(一)(新人教必修1)

文档属性

| 名称 | 山东省临清一中高一物理必修1教学案 第4章 第6节 用牛顿运动定律解决问题(一)(新人教必修1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 40.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2012-01-01 14:26:26 | ||

图片预览

文档简介

学校:临清一中 学科:物理 编写人:李静 审稿人:屈迎珍

必修一4.6 用牛顿运动定律解决问题(一)教案

1.教材分析

《用牛顿运动定律解决问题(一)》是人教版高中物理必修一第4章第6节教学内容,主要学习两大类问题:1已知物体的受力情况,求物体的运动情况,2已知物体的运动情况,求物体的受力情况。掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法。本节内容是对本章知识的提升,又是后面知识点学习的基础。

2.教学目标

知道应用牛顿运动定律解决的两类主要问题。

掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法。

能结合物体的运动情况对物体的受力情况进行分析。

能根据物体的受力情况推导物体的运动情况。

会用牛顿运动定律和运动学公式解决简单的力学问题。

3.教学重点

已知物体的受力情况,求物体的运动情况。

已知物体的运动情况,求物体的受力情况。

4.教学难点

物体的受力分析及运动状态分析和重要的解题方法的灵活选择和运用。

正交分解法。

5.学情分析

我们的学生属于平行分班,没有实验班,学生已有的知识和实验水平有差距。有些学生对于受力分析及运动情况有一定的基础,但是两者结合起来综合的应用有些困难,需要详细的讲解。

6.教学方法

1.学案导学:见后面的学案。

2.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习

7.课前准备

1.学生的学习准备:预习课本相关章节,初步把握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法。

2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

课时安排:2课时

8.教学过程

(一)预习检查、总结疑惑

检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。

(二)情景导入、展示目标

[学生活动]同学们先思考例题一、例题二,简单的写出解题过程。

[提问]上述两个例题在解题的方法上有什么相同之处?有什么不同之处?在第二个例题中为什么要建立坐标系?在运动学中,我们通常是以初速度的方向为坐标轴的正方向;在解决静力学的问题时,通常使尽量多的力在坐标轴上,在利用牛顿运动定律解决问题时要建立坐标系与上述的情况相比,有什么不同吗?

设计意图:步步导入,吸引学生的注意力,明确学习目标。

(三)合作探究、精讲点拨

[教师讲解]大家可以看到上述两个例题解题过程中都用到牛顿第二定律,但是例题一是已知物体的受力情况,求物体的运动情况的问题,而例题二是已知物体的运动情况求物体的受力情况的问题。所以我们发现,牛顿运动定律可以解决两方面的问题,即从受力情况可以预见物体的运动情况和从运动情况可以判断物体的受力情况。下面我们来分析两种问题的解法。

从受力确定运动情况

例题一

基本思路:(1)确定研究对象,对研究对象进行受力分析和运动分析,并画出物体的受力示意图;

(2)根据力的合成与分解的方法,求出物体所受的合外力(包括大小和方向);

(3)根据牛顿第二定律列方程,求出物体的加速度;

(4)结合给定的物体的运动的初始条件,选择运动学公式,求出所需的运动参量。

强调:(1)速度的方向与加速度的方向要注意区分;

(2)题目中的力是合力还是分力要加以区分。

对应练习1答案:解析 设汽车刹车后滑动的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得

μmg=ma,a=μg。

由匀变速直线运动速度—位移关系式v02=2ax,可得汽车刹车前的速度为

m/s=14m/s。

正确选项为C。

点评 本题以交通事故的分析为背景,属于从受力情况确定物体的运动状态的问题。求解此类问题可先由牛顿第二定律求出加速度a,再由匀变速直线运动公式求出相关的运动学量。

从运动情况确定受力

例题二

基本思路:(1)确定研究对象,对研究对象进行受力分析和运动分析,并画出物体的受力示意图;

(2)选择合适的运动学公式,求出物体的加速度;

(3)根据牛顿第二定律列方程,求出物体的所受的合外力;

(4)根据力的合成与分解的方法,由合力求出所需的力。

对应练习 2 答案:解析 将运动员看作质量为m的质点,从h1高处下落,刚接触网时速度的大小为

(向下);

弹跳后到达的高度为h2,刚离网时速度的大小为

(向上)。

速度的改变量 Δv=v1+v2(向上)。

以a表示加速度,Δ t表示运动员与网接触的时间,则

Δv=a Δ t。

接触过程中运动员受到向上的弹力F和向下的重力mg,由牛顿第二定律得

F-mg=ma。

由以上各式解得 ,

代入数值得 F=1.5×103N。

点评 本题为从运动状态确定物体的受力情况的问题。求解此类问题可先由匀变速直线运动公式求出加速度a,再由牛顿第二定律求出相关的力。本题与小球落至地面再弹起的传统题属于同一物理模型,但将情景放在蹦床运动中,增加了问题的实践性和趣味性。题中将网对运动员的作用力当作恒力处理,从而可用牛顿第二定律结合匀变速运动公式求解。实际情况作用力应是变力,则求得的是接触时间内网对运动员的平均作用力。

小结

牛顿运动定律F=ma,实际上是揭示了力、加速度和质量三个不同物理量之间的关系,要列出牛顿定律的方程,就应将方程两边的物理量具体化,方程左边是物体受到的合力,这个力是谁受的,方程告诉我们是质量m的物体受的力,所以今后的工作是对质量m的物体进行受力分析。首先要确定研究对象;那么,这个合力是由哪些力合成而来的?必须对物体进行受力分析,求合力的方法,可以利用平行四边形定则或正交分解法。方程右边是物体的质量m和加速度a的乘积,要确定物体的加速度,就必须对物体运动状态进行分析,由此可见,解题的方法应从定律本身的表述中去寻找。

在运动学中,我们通常是以初速度的方向为坐标轴的正方向;在解决静力学的问题时,通常使尽量多的力在坐标轴上,在利用牛顿运动定律解决问题时,往往需要利用正交分解法建立坐标系,列出牛顿运动定律方程求解,一般情况坐标轴的正方向与加速度方向一致。

[课堂练习]见学案

1.解析 物体受重力mg、支持力FN和向前的摩擦力F作用,由牛顿第二定律,有

F=ma,

又 FN-mg=0, F=μFN,

解得 a=μg=0.1×10m/s2=1 m/s2。

当物体做匀加速运动达到传送带的速度v=2m/s时,其位移为

m=2m<20m,

所以物体运动2m后与传送带一起匀速运动。

第一段加速运动时间为 s=2s,

第二段匀速运动时间为 s=9s。

所以,物体在传送带上运动的总时间为

t=t1+t2=2s+9s=11s。

点评 物体受力情况发生变化,运动情况也将发生变化。此题隐含了两个运动过程,如不仔细审题,分析运动过程,将出现把物体的运动当作匀速运动(没有注意到物体从静止开始放到传送带上),或把物体的运动始终当作匀加速运动。

2.解析 (1) 设小球所受风力为F,则 F=0.5mg。

当杆水平固定时,小球做匀速运动,则所受摩擦力Ff与风力F等大反向,即

Ff=F。

又因 Ff=μFN=μmg,

以上三式联立解得小球与杆间的动摩擦因数μ=0.5。

(2) 当杆与水平方向成θ=370角时,小球从静止开始沿杆加速下滑。设下滑距离s所用时间为t,小球受重力mg、风力F、杆的支持力FN’和摩擦力Ff’作用,由牛顿第二定律可得,

沿杆的方向 Fcosθ+mgsinθ-Ff’=ma,

垂直杆的方向 FN’+F sinθ-mgcosθ=0,

又 Ff’= μFN’, F=0.5mg,

解得小球的加速度

。

因 ,

故小球的下滑时间为 。

点评 本题是牛顿运动定律在科学实验中应用的一个实例,求解时先由水平面上小球做匀速运动时的二力平衡求出动摩擦因数,再分析小球在杆与水平面成370角时的受力情况,根据牛顿第二定律列出方程,求得加速度,再由运动学方程求解。这是一道由运动求力,再由力求运动的典型例题。

(四)反思总结,当堂检测

教师组织学生反思总结本节课的主要内容,并进行当堂检测。

设计意图:引导学生构建知识网络并对所学内容进行简单的反馈纠正。(课堂实录)

(五)发导学案、布置预习

我们已经学习了牛顿运动定律应用(一),那么在下一节课我们一起来学习牛顿运动定律应用(二)。这节课后大家可以先预习这一部分,重点是掌握解决这类问题的方法。并完成本节的课后练习及课后延伸拓展作业。

设计意图:布置下节课的预习作业,并对本节课巩固提高。教师课后及时批阅本节的延伸拓展训练。

9.板书设计

一、两类问题

已知物体的受力情况求物体的运动情况的问题

已知物体的运动情况求物体的受力情况的问题

二、解题思路:

确定研究对象;

分析研究对象的受力情况,必要时画受力示意图;

分析研究对象的运动情况,必要时画运动过程简图;

利用牛顿第二定律或运动学公式求加速度;

利用运动学公式或牛顿第二定律进一步求解要求的物理量。

10.教学反思

牛顿运动定律F=ma,实际上是揭示了力、加速度和质量三个不同物理量之间的关系,要列出牛顿定律的方程,就应将方程两边的物理量具体化,方程左边是物体受到的合力,这个力是谁受的,方程告诉我们是质量m的物体受的力,所以今后的工作是对质量m的物体进行受力分析。首先要确定研究对象;那么,这个合力是由哪些力合成而来的?必须对物体进行受力分析,求合力的方法,可以利用平行四边形定则或正交分解法。方程右边是物体的质量m和加速度a的乘积,要确定物体的加速度,就必须对物体运动状态进行分析,由此可见,解题的方法应从定律本身的表述中去寻找。

在运动学中,我们通常是以初速度的方向为坐标轴的正方向;在解决静力学的问题时,通常使尽量多的力在坐标轴上,在利用牛顿运动定律解决问题时,往往需要利用正交分解法建立坐标系,列出牛顿运动定律方程求解,一般情况坐标轴的正方向与加速度方向一致。

学校:临清一中 学科:物理 编写人:李静 审稿人:屈迎珍

必修一 4.6用牛顿定律解决问题(一)学案

课前预习学案

一、预习目标

已知物体的受力情况,求物体的运动情况。(自主预习例题一)

已知物体的运动情况,求物体的受力情况。(自主预习例题二)

二、预习内容(自主学习课本89页—91页)

三、提出疑惑

同学们,通过你的自主学习,你还有哪些疑惑,请把它填在下面的表格中

疑惑点 疑惑内容

课内探究学案

一.学习目标

知道应用牛顿运动定律解决的两类主要问题。

掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法。

能结合物体的运动情况对物体的受力情况进行分析。

能根据物体的受力情况推导物体的运动情况。

二.学习重点

已知物体的受力情况,求物体的运动情况。

已知物体的运动情况,求物体的受力情况。

三.学习难点

物体的受力分析及运动状态分析和重要的解题方法的灵活选择和运用。

正交分解法。

四、学习过程

探究一:(一)从受力确定运动情况

例题1

分析 这个问题是已知物体受的力,求它运动的速度和位移。

先考虑两个问题。

物体受到的合力沿什么方向?大小是多少?

物体的运动是匀变速运动吗?

解题过程:

对应练习1 在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动时留下的滑动痕迹。在某次交通事故中,汽车的刹车线长度是14 m,假设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数恒为0.7,g取10m/s2,则汽车刹车前的速度为( )

A. 7 m/s B. 10 m/s C. 14 m/s D. 20 m/s

解析 设汽车刹车后滑动的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得

μmg=ma,a=μg。

由匀变速直线运动速度—位移关系式v02=2ax,可得汽车刹车前的速度为

m/s=14m/s。

正确选项为C。

探究二:(二)从运动情况确定受力

例题二

分析 这个题目是已知人的运动情况,求人所受的力。应该注意三个问题。

分析人的受力情况,滑雪人共受几个力的作用?这几个力各沿什么方向?其中哪些力是已知的?哪些力是待求的?

根据运动学的关系得到下滑加速度,求出对应的合力,再由合力求出人受的阻力。

适当选取坐标系,使运动正好沿着一个坐标轴的方向。

解题过程:

对应练习2 蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目,一个质量为60kg的运动员,从离水平网面3.2m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5.0m高处。已知运动员与网接触的时间为1.2s,若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小(g取10m/s2)。

提示 将运动员的运动分为下落、触网和蹦回三个阶段研究。

解析 将运动员看作质量为m的质点,从h1高处下落,刚接触网时速度的大小为

(向下);

弹跳后到达的高度为h2,刚离网时速度的大小为

(向上)。

速度的改变量 Δv=v1+v2(向上)。

以a表示加速度,Δ t表示运动员与网接触的时间,则

Δv=a Δ t。

接触过程中运动员受到向上的弹力F和向下的重力mg,由牛顿第二定律得

F-mg=ma。

由以上各式解得 ,

代入数值得 F=1.5×103N。

(三)反思总结

力和运动关系的两类基本问题

① 已知物体的受力情况,确定物体的运动情况;

② 已知物体的运动情况,确定物体的受力情况。

解决力和运动关系问题的一般步骤

确定研究对象;

分析研究对象的受力情况,必要时画受力示意图;

分析研究对象的运动情况,必要时画运动过程简图;

利用牛顿第二定律或运动学公式求加速度;

利用运动学公式或牛顿第二定律进一步求解要求的物理量。

五.当堂检测

1. 如图4—37所示,一水平传送带长为20m,以2m/s的速度做匀速运动。已知某物体与传送带间的动摩擦因数为0.1,现将该物体由静止轻放到传送带的A端。求物体被送到另一端B点所需的时间。(g 取10m/s2)

提示 本题要计算物体由A到B的时间,分析物体运动过程,有两种可能。一种可能是从静止开始一直加速到B,知道加速度就可求出运动时间;另一种可能是,物体加速一段时间后速度与传送带相同,接着做匀速运动,有两个过程,要分别计算时间。

解析 物体受重力mg、支持力FN和向前的摩擦力F作用,由牛顿第二定律,有

F=ma,

又 FN-mg=0, F=μFN,

解得 a=μg=0.1×10m/s2=1 m/s2。

当物体做匀加速运动达到传送带的速度v=2m/s时,其位移为

m=2m<20m,

所以物体运动2m后与传送带一起匀速运动。

第一段加速运动时间为 s=2s,

第二段匀速运动时间为 s=9s。

所以,物体在传送带上运动的总时间为

t=t1+t2=2s+9s=11s。

2. 如图4—38所示,风洞实验室中可产生水平方向的、大小可调解的风力。现将一套有小球的细直杆放入风洞实验室,小球孔径略等大于直径。

(1)当杆在水平方向固定时,调解风力的大小,使小球在杆上做匀速运动,这时小球所受的风力为小球所受重力的0.5倍,求小球与杆间的动摩擦因数。

(2)保持小球所受的风力不变,使杆与水平方向的夹角为370并固定,则小球从静止出发在细杆上滑下距离s所需时间为多少?(sin370=0.6, cos370=0.8)

提示 注意(1)中小球做匀速运动,(2)中小球做匀加速运动,两种情况风力及小球与杆间的动摩擦因数均不变,不要错误地认为滑动摩擦力相同。

解析 (1) 设小球所受风力为F,则 F=0.5mg。

当杆水平固定时,小球做匀速运动,则所受摩擦力Ff与风力F等大反向,即

Ff=F。

又因 Ff=μFN=μmg,

以上三式联立解得小球与杆间的动摩擦因数μ=0.5。

(2) 当杆与水平方向成θ=370角时,小球从静止开始沿杆加速下滑。设下滑距离s所用时间为t,小球受重力mg、风力F、杆的支持力FN’和摩擦力Ff’作用,由牛顿第二定律可得,

沿杆的方向 Fcosθ+mgsinθ-Ff’=ma,

垂直杆的方向 FN’+F sinθ-mgcosθ=0,

又 Ff’= μFN’, F=0.5mg,

解得小球的加速度

。

因 ,

故小球的下滑时间为 。

课后练习与提高

1. 如图4—39所示,箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,杆上套着一个圆环。箱子的质量为M,环的质量为m,圆环沿杆滑动时与杆间有摩擦。

若环沿杆加速下滑,环与杆间摩擦力的大小为F,则箱子对地面的压力有多大?

若环沿杆下滑的加速度为a,则箱子对地面的压力有多大?

若给环一定的初速度,使环沿杆上滑的过程中摩擦力的大小仍为F,则箱子对地面的压力有多大?

若给环一个初速度v0,环沿杆上滑h高后速度恰好为0,则在环沿杆上滑的过程中箱子对地面的压力有多大?

提示 由于环沿杆下滑和上滑时的加速度与箱子不同,因此应分别以环和箱子为研究对象,分析它们的运动情况和受力情况,并找出它们之间的联系。

解析 (1) 环沿杆下滑时,环受到的摩擦力方向向上,箱子(即杆)受到的摩擦力方向向下,故箱子受到地面的支持力 FN=Mg+F。

根据牛顿第三定律可知,箱子对地面的压力

FN’= FN=Mg+F。

(2) 环以加速度a加速下滑,由牛顿第二定律有

mg-F=ma,

故环受到的摩擦力 F=m(g-a)。

直接应用(1)的结果,可得箱子对地面的压力

FN’ =Mg+F=Mg+ m(g-a)=(M+m)g-ma。

(3) 环沿杆上滑时,环受到的摩擦力方向向下,箱子(即杆)受到的摩擦力方向向上,故箱子受到地面的支持力 FN=Mg-F。

根据牛顿第三定律可知,箱子对地面的压力

FN’= FN=Mg-F。

(4) 由运动学公式 v02=2ah,

可得环沿杆上滑做匀减速运动的加速度大小为

,

由牛顿第二定律有 mg+F=ma,

故环受到的摩擦力 F=m(a-g)。

直接应用(3)的结果,可得箱子对地面的压力

FN’ =Mg-F=Mg-m(a-g)=(M+m)g-ma=(M+m)g-。

点悟 上述将圆环和箱子分隔开来,分别对它们进行受力分析和运动分析的方法,称为隔离法。在问题涉及多个物体组成的系统时,常常运用隔离法分析求解。

本题第(2)小题也可采用整体法分析:圆环和箱子组成的系统受重力(M+m)g和地面的支持力FN的作用。因为圆环向下的加速度a应由系统的合外力提供,故有

(M+m)g-FN=ma,

解得 FN=(M+m)g-ma。

由牛顿第三定律可得,箱子对地面的压力

FN’ = FN=(M+m)g-ma。

本题第(4)小题在求得环沿杆上滑做匀减速运动的加速度大小后,也可采用整体法分析,请自行解答。

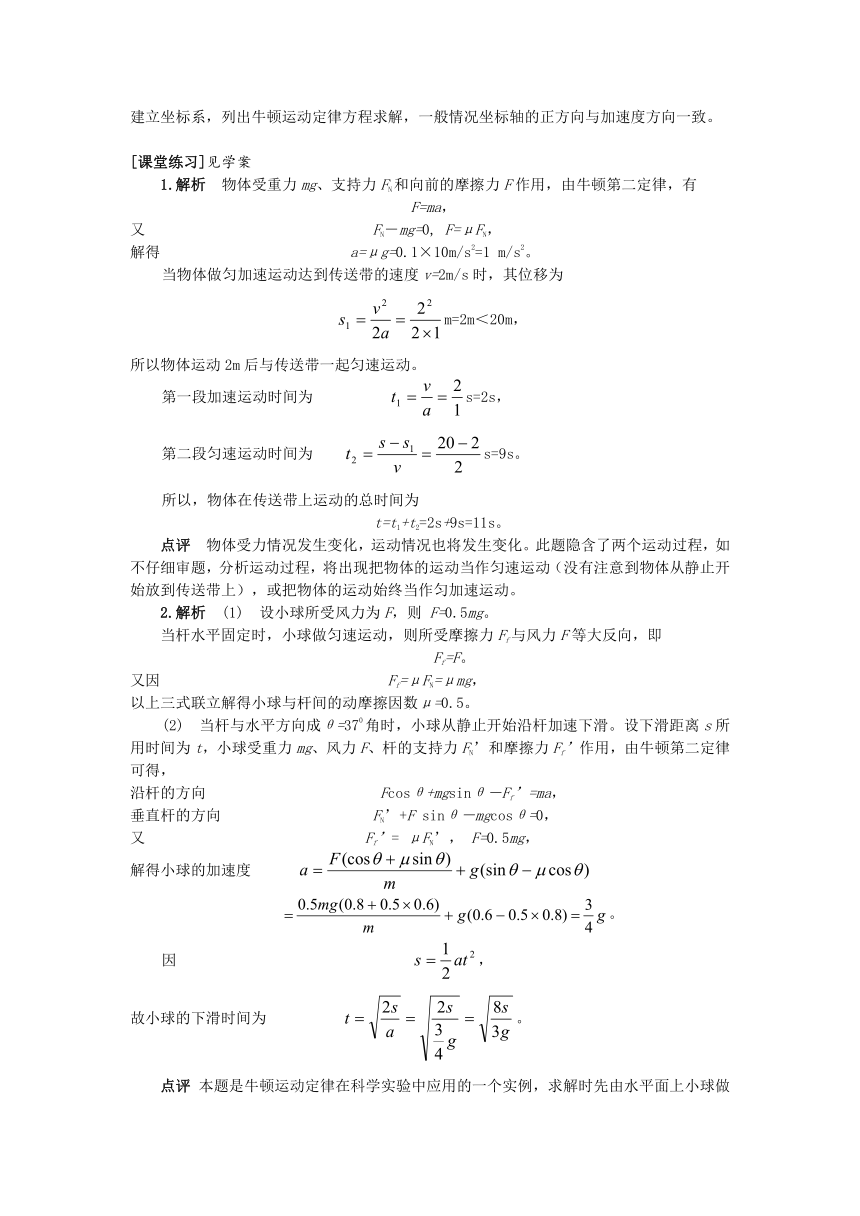

2. 一个行星探测器从所探测的行星表面竖直升空,探测器的质量为1500 kg,发动机推力恒定.发射升空后9 s末,发动机突然间发生故障而关闭。图4—40是从探测器发射到落回地面全过程的速度图象。已知该行星表面没有大气,不考虑探测器总质量的变化,求:

(1) 探测器在行星表面上升达到的最大高度 H;

(2) 该行星表面附近的重力加速度g;

(3) 发动机正常工作时的推力F。

提示 题给速度图象中,B点时刻是速度正负的转折点,故B点时刻探测器升至最大高度;A点时刻是加速度正负的转折点,故A点时刻是发动机刚关闭的时刻。

解析 (1) 0~25s内探测器一直处于上升阶段,上升的最大高度在数值上等于△OAB的面积,即 H=×25×64 m=800 m。

(2) 9 s末发动机关闭,此后探测器只受重力作用,故在这一阶段的加速度即为该行星表面的重力加速度,由图象得 g==m/s2=4 m/s2,

(3) 由图象知探测器加速上升阶段探测器的加速度为

a=m/s2,

根据牛顿运动定律,得 F-mg=ma,

所以发动机正常工作时的推力 F=m(g+a)=1.67×104 N。

点悟 本题是应用牛顿运动定律求解的图象类问题,仍属于已知运动求力的问题,只是将物体的运动情况由图象反映出来。此类问题求解的关键是,要根据图象的特点,挖掘图象中的隐含条件,把图象与物体的实际运动对应起来进行研究。

图4—37

A

B

v

风

370

╮

图4—38

图4—39

图4—40

必修一4.6 用牛顿运动定律解决问题(一)教案

1.教材分析

《用牛顿运动定律解决问题(一)》是人教版高中物理必修一第4章第6节教学内容,主要学习两大类问题:1已知物体的受力情况,求物体的运动情况,2已知物体的运动情况,求物体的受力情况。掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法。本节内容是对本章知识的提升,又是后面知识点学习的基础。

2.教学目标

知道应用牛顿运动定律解决的两类主要问题。

掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法。

能结合物体的运动情况对物体的受力情况进行分析。

能根据物体的受力情况推导物体的运动情况。

会用牛顿运动定律和运动学公式解决简单的力学问题。

3.教学重点

已知物体的受力情况,求物体的运动情况。

已知物体的运动情况,求物体的受力情况。

4.教学难点

物体的受力分析及运动状态分析和重要的解题方法的灵活选择和运用。

正交分解法。

5.学情分析

我们的学生属于平行分班,没有实验班,学生已有的知识和实验水平有差距。有些学生对于受力分析及运动情况有一定的基础,但是两者结合起来综合的应用有些困难,需要详细的讲解。

6.教学方法

1.学案导学:见后面的学案。

2.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习

7.课前准备

1.学生的学习准备:预习课本相关章节,初步把握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法。

2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

课时安排:2课时

8.教学过程

(一)预习检查、总结疑惑

检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。

(二)情景导入、展示目标

[学生活动]同学们先思考例题一、例题二,简单的写出解题过程。

[提问]上述两个例题在解题的方法上有什么相同之处?有什么不同之处?在第二个例题中为什么要建立坐标系?在运动学中,我们通常是以初速度的方向为坐标轴的正方向;在解决静力学的问题时,通常使尽量多的力在坐标轴上,在利用牛顿运动定律解决问题时要建立坐标系与上述的情况相比,有什么不同吗?

设计意图:步步导入,吸引学生的注意力,明确学习目标。

(三)合作探究、精讲点拨

[教师讲解]大家可以看到上述两个例题解题过程中都用到牛顿第二定律,但是例题一是已知物体的受力情况,求物体的运动情况的问题,而例题二是已知物体的运动情况求物体的受力情况的问题。所以我们发现,牛顿运动定律可以解决两方面的问题,即从受力情况可以预见物体的运动情况和从运动情况可以判断物体的受力情况。下面我们来分析两种问题的解法。

从受力确定运动情况

例题一

基本思路:(1)确定研究对象,对研究对象进行受力分析和运动分析,并画出物体的受力示意图;

(2)根据力的合成与分解的方法,求出物体所受的合外力(包括大小和方向);

(3)根据牛顿第二定律列方程,求出物体的加速度;

(4)结合给定的物体的运动的初始条件,选择运动学公式,求出所需的运动参量。

强调:(1)速度的方向与加速度的方向要注意区分;

(2)题目中的力是合力还是分力要加以区分。

对应练习1答案:解析 设汽车刹车后滑动的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得

μmg=ma,a=μg。

由匀变速直线运动速度—位移关系式v02=2ax,可得汽车刹车前的速度为

m/s=14m/s。

正确选项为C。

点评 本题以交通事故的分析为背景,属于从受力情况确定物体的运动状态的问题。求解此类问题可先由牛顿第二定律求出加速度a,再由匀变速直线运动公式求出相关的运动学量。

从运动情况确定受力

例题二

基本思路:(1)确定研究对象,对研究对象进行受力分析和运动分析,并画出物体的受力示意图;

(2)选择合适的运动学公式,求出物体的加速度;

(3)根据牛顿第二定律列方程,求出物体的所受的合外力;

(4)根据力的合成与分解的方法,由合力求出所需的力。

对应练习 2 答案:解析 将运动员看作质量为m的质点,从h1高处下落,刚接触网时速度的大小为

(向下);

弹跳后到达的高度为h2,刚离网时速度的大小为

(向上)。

速度的改变量 Δv=v1+v2(向上)。

以a表示加速度,Δ t表示运动员与网接触的时间,则

Δv=a Δ t。

接触过程中运动员受到向上的弹力F和向下的重力mg,由牛顿第二定律得

F-mg=ma。

由以上各式解得 ,

代入数值得 F=1.5×103N。

点评 本题为从运动状态确定物体的受力情况的问题。求解此类问题可先由匀变速直线运动公式求出加速度a,再由牛顿第二定律求出相关的力。本题与小球落至地面再弹起的传统题属于同一物理模型,但将情景放在蹦床运动中,增加了问题的实践性和趣味性。题中将网对运动员的作用力当作恒力处理,从而可用牛顿第二定律结合匀变速运动公式求解。实际情况作用力应是变力,则求得的是接触时间内网对运动员的平均作用力。

小结

牛顿运动定律F=ma,实际上是揭示了力、加速度和质量三个不同物理量之间的关系,要列出牛顿定律的方程,就应将方程两边的物理量具体化,方程左边是物体受到的合力,这个力是谁受的,方程告诉我们是质量m的物体受的力,所以今后的工作是对质量m的物体进行受力分析。首先要确定研究对象;那么,这个合力是由哪些力合成而来的?必须对物体进行受力分析,求合力的方法,可以利用平行四边形定则或正交分解法。方程右边是物体的质量m和加速度a的乘积,要确定物体的加速度,就必须对物体运动状态进行分析,由此可见,解题的方法应从定律本身的表述中去寻找。

在运动学中,我们通常是以初速度的方向为坐标轴的正方向;在解决静力学的问题时,通常使尽量多的力在坐标轴上,在利用牛顿运动定律解决问题时,往往需要利用正交分解法建立坐标系,列出牛顿运动定律方程求解,一般情况坐标轴的正方向与加速度方向一致。

[课堂练习]见学案

1.解析 物体受重力mg、支持力FN和向前的摩擦力F作用,由牛顿第二定律,有

F=ma,

又 FN-mg=0, F=μFN,

解得 a=μg=0.1×10m/s2=1 m/s2。

当物体做匀加速运动达到传送带的速度v=2m/s时,其位移为

m=2m<20m,

所以物体运动2m后与传送带一起匀速运动。

第一段加速运动时间为 s=2s,

第二段匀速运动时间为 s=9s。

所以,物体在传送带上运动的总时间为

t=t1+t2=2s+9s=11s。

点评 物体受力情况发生变化,运动情况也将发生变化。此题隐含了两个运动过程,如不仔细审题,分析运动过程,将出现把物体的运动当作匀速运动(没有注意到物体从静止开始放到传送带上),或把物体的运动始终当作匀加速运动。

2.解析 (1) 设小球所受风力为F,则 F=0.5mg。

当杆水平固定时,小球做匀速运动,则所受摩擦力Ff与风力F等大反向,即

Ff=F。

又因 Ff=μFN=μmg,

以上三式联立解得小球与杆间的动摩擦因数μ=0.5。

(2) 当杆与水平方向成θ=370角时,小球从静止开始沿杆加速下滑。设下滑距离s所用时间为t,小球受重力mg、风力F、杆的支持力FN’和摩擦力Ff’作用,由牛顿第二定律可得,

沿杆的方向 Fcosθ+mgsinθ-Ff’=ma,

垂直杆的方向 FN’+F sinθ-mgcosθ=0,

又 Ff’= μFN’, F=0.5mg,

解得小球的加速度

。

因 ,

故小球的下滑时间为 。

点评 本题是牛顿运动定律在科学实验中应用的一个实例,求解时先由水平面上小球做匀速运动时的二力平衡求出动摩擦因数,再分析小球在杆与水平面成370角时的受力情况,根据牛顿第二定律列出方程,求得加速度,再由运动学方程求解。这是一道由运动求力,再由力求运动的典型例题。

(四)反思总结,当堂检测

教师组织学生反思总结本节课的主要内容,并进行当堂检测。

设计意图:引导学生构建知识网络并对所学内容进行简单的反馈纠正。(课堂实录)

(五)发导学案、布置预习

我们已经学习了牛顿运动定律应用(一),那么在下一节课我们一起来学习牛顿运动定律应用(二)。这节课后大家可以先预习这一部分,重点是掌握解决这类问题的方法。并完成本节的课后练习及课后延伸拓展作业。

设计意图:布置下节课的预习作业,并对本节课巩固提高。教师课后及时批阅本节的延伸拓展训练。

9.板书设计

一、两类问题

已知物体的受力情况求物体的运动情况的问题

已知物体的运动情况求物体的受力情况的问题

二、解题思路:

确定研究对象;

分析研究对象的受力情况,必要时画受力示意图;

分析研究对象的运动情况,必要时画运动过程简图;

利用牛顿第二定律或运动学公式求加速度;

利用运动学公式或牛顿第二定律进一步求解要求的物理量。

10.教学反思

牛顿运动定律F=ma,实际上是揭示了力、加速度和质量三个不同物理量之间的关系,要列出牛顿定律的方程,就应将方程两边的物理量具体化,方程左边是物体受到的合力,这个力是谁受的,方程告诉我们是质量m的物体受的力,所以今后的工作是对质量m的物体进行受力分析。首先要确定研究对象;那么,这个合力是由哪些力合成而来的?必须对物体进行受力分析,求合力的方法,可以利用平行四边形定则或正交分解法。方程右边是物体的质量m和加速度a的乘积,要确定物体的加速度,就必须对物体运动状态进行分析,由此可见,解题的方法应从定律本身的表述中去寻找。

在运动学中,我们通常是以初速度的方向为坐标轴的正方向;在解决静力学的问题时,通常使尽量多的力在坐标轴上,在利用牛顿运动定律解决问题时,往往需要利用正交分解法建立坐标系,列出牛顿运动定律方程求解,一般情况坐标轴的正方向与加速度方向一致。

学校:临清一中 学科:物理 编写人:李静 审稿人:屈迎珍

必修一 4.6用牛顿定律解决问题(一)学案

课前预习学案

一、预习目标

已知物体的受力情况,求物体的运动情况。(自主预习例题一)

已知物体的运动情况,求物体的受力情况。(自主预习例题二)

二、预习内容(自主学习课本89页—91页)

三、提出疑惑

同学们,通过你的自主学习,你还有哪些疑惑,请把它填在下面的表格中

疑惑点 疑惑内容

课内探究学案

一.学习目标

知道应用牛顿运动定律解决的两类主要问题。

掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法。

能结合物体的运动情况对物体的受力情况进行分析。

能根据物体的受力情况推导物体的运动情况。

二.学习重点

已知物体的受力情况,求物体的运动情况。

已知物体的运动情况,求物体的受力情况。

三.学习难点

物体的受力分析及运动状态分析和重要的解题方法的灵活选择和运用。

正交分解法。

四、学习过程

探究一:(一)从受力确定运动情况

例题1

分析 这个问题是已知物体受的力,求它运动的速度和位移。

先考虑两个问题。

物体受到的合力沿什么方向?大小是多少?

物体的运动是匀变速运动吗?

解题过程:

对应练习1 在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动时留下的滑动痕迹。在某次交通事故中,汽车的刹车线长度是14 m,假设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数恒为0.7,g取10m/s2,则汽车刹车前的速度为( )

A. 7 m/s B. 10 m/s C. 14 m/s D. 20 m/s

解析 设汽车刹车后滑动的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得

μmg=ma,a=μg。

由匀变速直线运动速度—位移关系式v02=2ax,可得汽车刹车前的速度为

m/s=14m/s。

正确选项为C。

探究二:(二)从运动情况确定受力

例题二

分析 这个题目是已知人的运动情况,求人所受的力。应该注意三个问题。

分析人的受力情况,滑雪人共受几个力的作用?这几个力各沿什么方向?其中哪些力是已知的?哪些力是待求的?

根据运动学的关系得到下滑加速度,求出对应的合力,再由合力求出人受的阻力。

适当选取坐标系,使运动正好沿着一个坐标轴的方向。

解题过程:

对应练习2 蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目,一个质量为60kg的运动员,从离水平网面3.2m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5.0m高处。已知运动员与网接触的时间为1.2s,若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小(g取10m/s2)。

提示 将运动员的运动分为下落、触网和蹦回三个阶段研究。

解析 将运动员看作质量为m的质点,从h1高处下落,刚接触网时速度的大小为

(向下);

弹跳后到达的高度为h2,刚离网时速度的大小为

(向上)。

速度的改变量 Δv=v1+v2(向上)。

以a表示加速度,Δ t表示运动员与网接触的时间,则

Δv=a Δ t。

接触过程中运动员受到向上的弹力F和向下的重力mg,由牛顿第二定律得

F-mg=ma。

由以上各式解得 ,

代入数值得 F=1.5×103N。

(三)反思总结

力和运动关系的两类基本问题

① 已知物体的受力情况,确定物体的运动情况;

② 已知物体的运动情况,确定物体的受力情况。

解决力和运动关系问题的一般步骤

确定研究对象;

分析研究对象的受力情况,必要时画受力示意图;

分析研究对象的运动情况,必要时画运动过程简图;

利用牛顿第二定律或运动学公式求加速度;

利用运动学公式或牛顿第二定律进一步求解要求的物理量。

五.当堂检测

1. 如图4—37所示,一水平传送带长为20m,以2m/s的速度做匀速运动。已知某物体与传送带间的动摩擦因数为0.1,现将该物体由静止轻放到传送带的A端。求物体被送到另一端B点所需的时间。(g 取10m/s2)

提示 本题要计算物体由A到B的时间,分析物体运动过程,有两种可能。一种可能是从静止开始一直加速到B,知道加速度就可求出运动时间;另一种可能是,物体加速一段时间后速度与传送带相同,接着做匀速运动,有两个过程,要分别计算时间。

解析 物体受重力mg、支持力FN和向前的摩擦力F作用,由牛顿第二定律,有

F=ma,

又 FN-mg=0, F=μFN,

解得 a=μg=0.1×10m/s2=1 m/s2。

当物体做匀加速运动达到传送带的速度v=2m/s时,其位移为

m=2m<20m,

所以物体运动2m后与传送带一起匀速运动。

第一段加速运动时间为 s=2s,

第二段匀速运动时间为 s=9s。

所以,物体在传送带上运动的总时间为

t=t1+t2=2s+9s=11s。

2. 如图4—38所示,风洞实验室中可产生水平方向的、大小可调解的风力。现将一套有小球的细直杆放入风洞实验室,小球孔径略等大于直径。

(1)当杆在水平方向固定时,调解风力的大小,使小球在杆上做匀速运动,这时小球所受的风力为小球所受重力的0.5倍,求小球与杆间的动摩擦因数。

(2)保持小球所受的风力不变,使杆与水平方向的夹角为370并固定,则小球从静止出发在细杆上滑下距离s所需时间为多少?(sin370=0.6, cos370=0.8)

提示 注意(1)中小球做匀速运动,(2)中小球做匀加速运动,两种情况风力及小球与杆间的动摩擦因数均不变,不要错误地认为滑动摩擦力相同。

解析 (1) 设小球所受风力为F,则 F=0.5mg。

当杆水平固定时,小球做匀速运动,则所受摩擦力Ff与风力F等大反向,即

Ff=F。

又因 Ff=μFN=μmg,

以上三式联立解得小球与杆间的动摩擦因数μ=0.5。

(2) 当杆与水平方向成θ=370角时,小球从静止开始沿杆加速下滑。设下滑距离s所用时间为t,小球受重力mg、风力F、杆的支持力FN’和摩擦力Ff’作用,由牛顿第二定律可得,

沿杆的方向 Fcosθ+mgsinθ-Ff’=ma,

垂直杆的方向 FN’+F sinθ-mgcosθ=0,

又 Ff’= μFN’, F=0.5mg,

解得小球的加速度

。

因 ,

故小球的下滑时间为 。

课后练习与提高

1. 如图4—39所示,箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,杆上套着一个圆环。箱子的质量为M,环的质量为m,圆环沿杆滑动时与杆间有摩擦。

若环沿杆加速下滑,环与杆间摩擦力的大小为F,则箱子对地面的压力有多大?

若环沿杆下滑的加速度为a,则箱子对地面的压力有多大?

若给环一定的初速度,使环沿杆上滑的过程中摩擦力的大小仍为F,则箱子对地面的压力有多大?

若给环一个初速度v0,环沿杆上滑h高后速度恰好为0,则在环沿杆上滑的过程中箱子对地面的压力有多大?

提示 由于环沿杆下滑和上滑时的加速度与箱子不同,因此应分别以环和箱子为研究对象,分析它们的运动情况和受力情况,并找出它们之间的联系。

解析 (1) 环沿杆下滑时,环受到的摩擦力方向向上,箱子(即杆)受到的摩擦力方向向下,故箱子受到地面的支持力 FN=Mg+F。

根据牛顿第三定律可知,箱子对地面的压力

FN’= FN=Mg+F。

(2) 环以加速度a加速下滑,由牛顿第二定律有

mg-F=ma,

故环受到的摩擦力 F=m(g-a)。

直接应用(1)的结果,可得箱子对地面的压力

FN’ =Mg+F=Mg+ m(g-a)=(M+m)g-ma。

(3) 环沿杆上滑时,环受到的摩擦力方向向下,箱子(即杆)受到的摩擦力方向向上,故箱子受到地面的支持力 FN=Mg-F。

根据牛顿第三定律可知,箱子对地面的压力

FN’= FN=Mg-F。

(4) 由运动学公式 v02=2ah,

可得环沿杆上滑做匀减速运动的加速度大小为

,

由牛顿第二定律有 mg+F=ma,

故环受到的摩擦力 F=m(a-g)。

直接应用(3)的结果,可得箱子对地面的压力

FN’ =Mg-F=Mg-m(a-g)=(M+m)g-ma=(M+m)g-。

点悟 上述将圆环和箱子分隔开来,分别对它们进行受力分析和运动分析的方法,称为隔离法。在问题涉及多个物体组成的系统时,常常运用隔离法分析求解。

本题第(2)小题也可采用整体法分析:圆环和箱子组成的系统受重力(M+m)g和地面的支持力FN的作用。因为圆环向下的加速度a应由系统的合外力提供,故有

(M+m)g-FN=ma,

解得 FN=(M+m)g-ma。

由牛顿第三定律可得,箱子对地面的压力

FN’ = FN=(M+m)g-ma。

本题第(4)小题在求得环沿杆上滑做匀减速运动的加速度大小后,也可采用整体法分析,请自行解答。

2. 一个行星探测器从所探测的行星表面竖直升空,探测器的质量为1500 kg,发动机推力恒定.发射升空后9 s末,发动机突然间发生故障而关闭。图4—40是从探测器发射到落回地面全过程的速度图象。已知该行星表面没有大气,不考虑探测器总质量的变化,求:

(1) 探测器在行星表面上升达到的最大高度 H;

(2) 该行星表面附近的重力加速度g;

(3) 发动机正常工作时的推力F。

提示 题给速度图象中,B点时刻是速度正负的转折点,故B点时刻探测器升至最大高度;A点时刻是加速度正负的转折点,故A点时刻是发动机刚关闭的时刻。

解析 (1) 0~25s内探测器一直处于上升阶段,上升的最大高度在数值上等于△OAB的面积,即 H=×25×64 m=800 m。

(2) 9 s末发动机关闭,此后探测器只受重力作用,故在这一阶段的加速度即为该行星表面的重力加速度,由图象得 g==m/s2=4 m/s2,

(3) 由图象知探测器加速上升阶段探测器的加速度为

a=m/s2,

根据牛顿运动定律,得 F-mg=ma,

所以发动机正常工作时的推力 F=m(g+a)=1.67×104 N。

点悟 本题是应用牛顿运动定律求解的图象类问题,仍属于已知运动求力的问题,只是将物体的运动情况由图象反映出来。此类问题求解的关键是,要根据图象的特点,挖掘图象中的隐含条件,把图象与物体的实际运动对应起来进行研究。

图4—37

A

B

v

风

370

╮

图4—38

图4—39

图4—40

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)