统编版(部编版)九下 15.无言之美 课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版(部编版)九下 15.无言之美 课件(21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 901.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-04 10:29:31 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

无言之美

朱光潜

学习目标

读顺课文,理清文章的观点和作者的论证思路。

知识与技能目标:

过程与方法目标:

学习本文运用多种论证方法来证明观点的写作手法。

学会赏析“美术”作品的“无言之美”,并能借鉴这一观点进行“美术”作品创作。

情感态度与价值观目标:

作者介绍

朱光潜(1897-1986),字孟实,安徽省桐城县。现当代美学家、翻译家。1922年毕业于香港大学文学院。1925年留学英国爱丁堡大学,致力于文学、心理学与哲学的学习与研究,后在法国斯特拉斯堡大学获哲学博士学位。1933年回国后,历任北京大学、四川大学、武汉大学教授。

主要著作有《悲剧心理学》《文艺心理学》《西方美学史》《谈美》等。

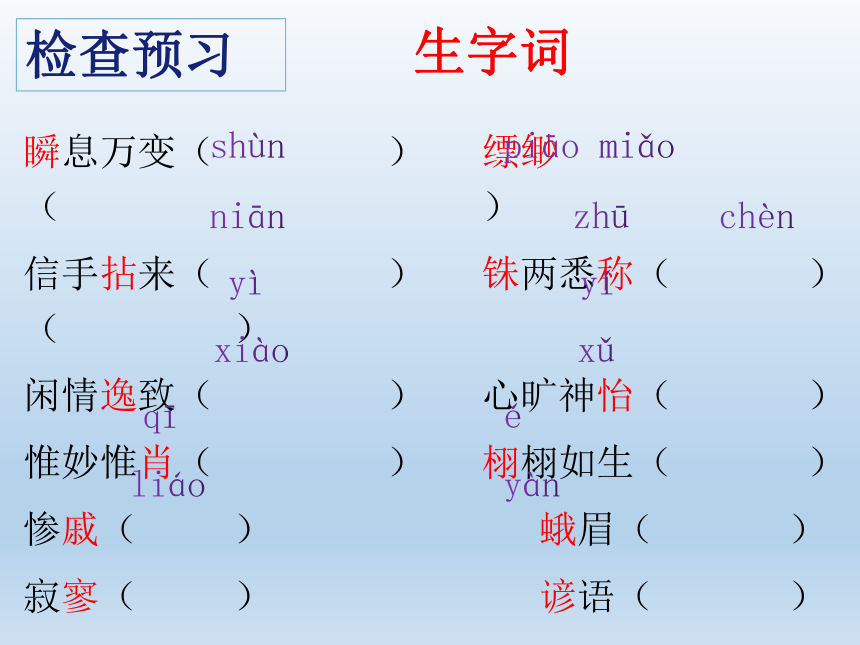

瞬息万变(

)

缥缈(

)

信手拈来(

)

铢两悉称(

)(

)

闲情逸致(

)

心旷神怡(

)

惟妙惟肖(

)

栩栩如生(

)

惨戚(

)

蛾眉(

)

寂寥(

)

谚语(

)

检查预习

生字词

shùn

piāo

miǎo

niān

zhū

chèn

yì

yí

xiào

xǔ

qī

é

liáo

yàn

整体感知

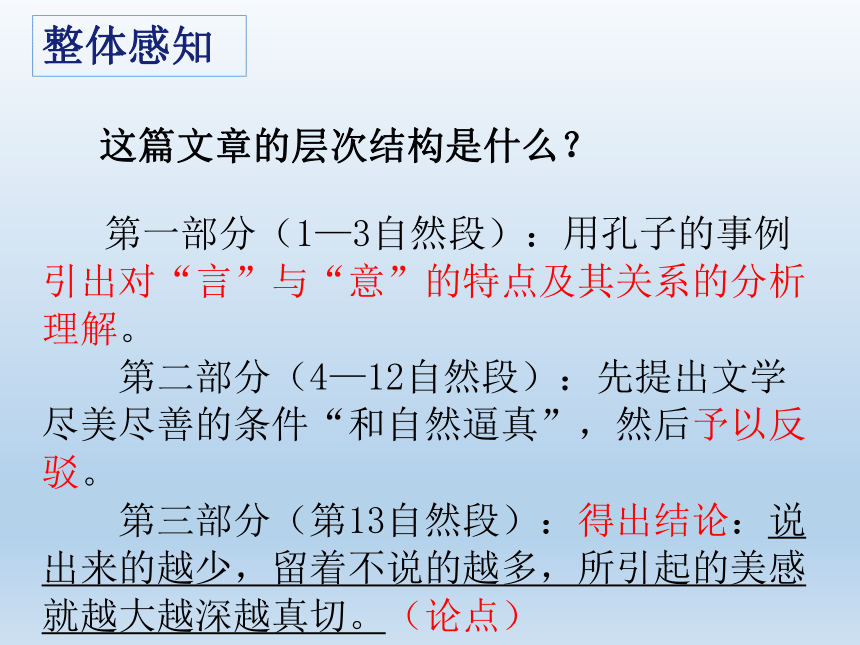

这篇文章的层次结构是什么?

第一部分(1—3自然段):用孔子的事例引出对“言”与“意”的特点及其关系的分析理解。

第二部分(4—12自然段):先提出文学尽美尽善的条件“和自然逼真”,然后予以反驳。

第三部分(第13自然段):得出结论:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。(论点)

1.孔子对他学生说的“予欲无言”的含义是什么?

内容探究

真理的声音是微弱的,孔子说了,可是没有人在听,或者仅仅是表面上在听,即使听了,也没有人去做。孔子发出了这样的感慨。所以孔子这句话是说,即使真理的声音很微弱,但天道是不以人的意志为转移的,它还是要按照其内在的规律运行,没有人能够阻挡。

内容探究

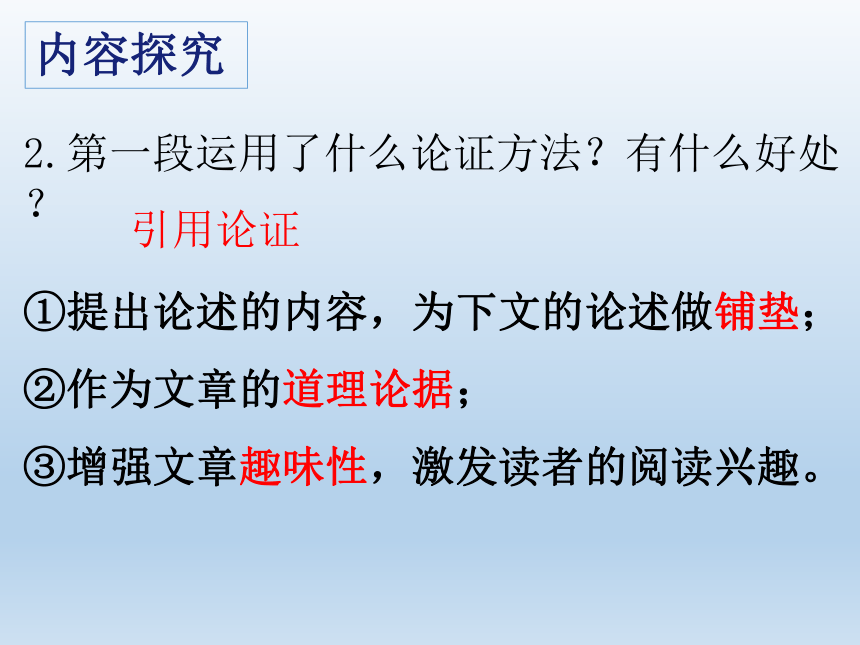

2.第一段运用了什么论证方法?有什么好处?

引用论证

①提出论述的内容,为下文的论述做铺垫;

②作为文章的道理论据;

③增强文章趣味性,激发读者的阅读兴趣。

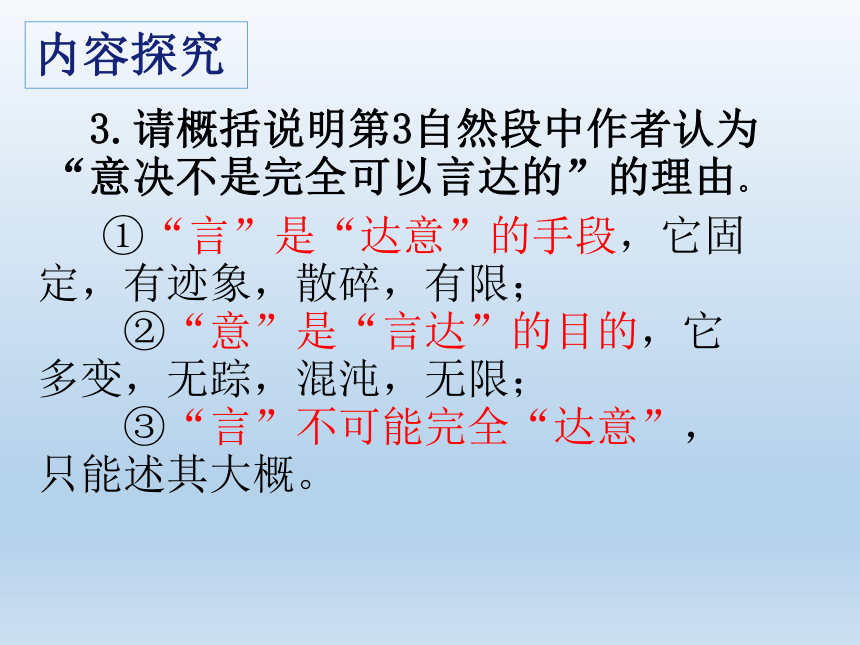

3.请概括说明第3自然段中作者认为“意决不是完全可以言达的”的理由。

①“言”是“达意”的手段,它固定,有迹象,散碎,有限;

②“意”是“言达”的目的,它多变,无踪,混沌,无限;

③“言”不可能完全“达意”,只能述其大概。

内容探究

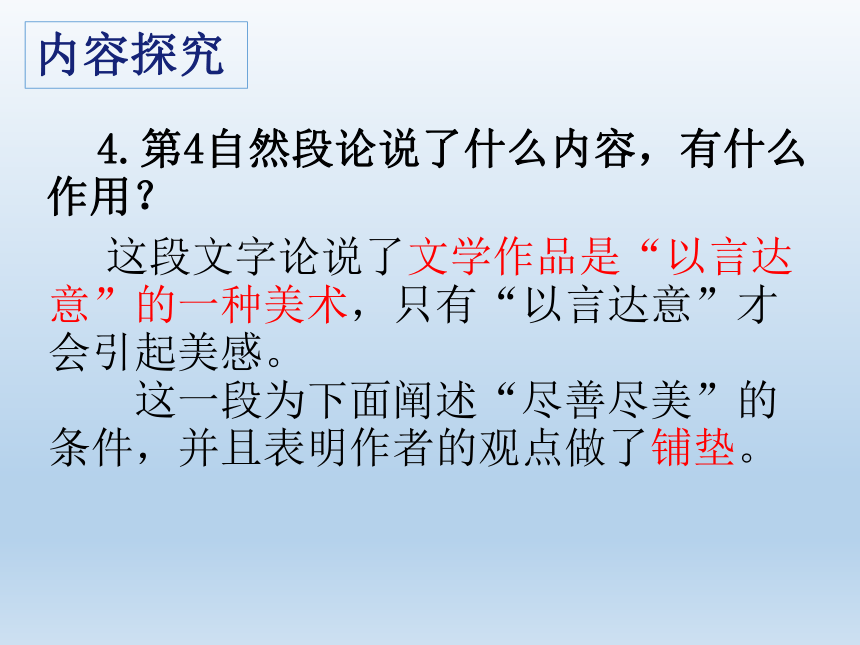

4.第4自然段论说了什么内容,有什么作用?

这段文字论说了文学作品是“以言达意”的一种美术,只有“以言达意”才会引起美感。

这一段为下面阐述“尽善尽美”的条件,并且表明作者的观点做了铺垫。

内容探究

5.请分析第8自然段的论证思路。

作者首先对比相片和图片哪一个更“和自然逼真”,肯定了相片的“和自然逼真”,然后又进一步反问:两者所引起的美感哪一个浓厚。自然得出图片更具有美感。直接反驳了“和自然逼真”的观点。

照片与图片

内容探究

内容探究

6.作者从哪几个方面论述了“无言之美”的论点?

无言之美

文学

美术

音乐

雕塑

说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切

举例论证

(论点)

1.怎样理解“以言达意,好像用断续的虚线画实物,只能得其近似”这句话的含义?

品味赏析

这句话使用了比喻的修辞方法。把“言达意”比作“虚线画实物”,生动形象地这说明“言是不能完全达意”的。

2.赏析陈子昂的《登幽州台歌》。

这是一首吊古伤今的生命悲歌,从中可以看出诗人孤独遗世、独立苍茫的落寞情怀。

此诗通过描写登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情,深刻地揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子遭受压抑的境遇,表达了他们在理想破灭时孤寂郁闷的心情,具有深刻典型的社会意义。

前二句俯仰古今,写出时间漫长;第三句登楼眺望,写出空间辽阔;在广阔无垠的时空背景中,第四句描绘了诗人孤独寂寞苦闷的情绪,两相映照,分外动人,读来酣畅淋漓又余音缭绕。

品味赏析

3.赏析李白的《怨情》。

这首诗写的就是一个意境,一个孤独的女子的思念之情。

诗的前三句用赋,末尾用问句归结“怨情”。这里的赋是个动态的过程,首先是“卷珠帘”,然后“深坐”,再“颦蛾眉”,最后“泪痕湿”,行动可见,情态逼人。

由这几个点勾出一幅简单的画面,同时又给人留下无限的遐想。

品味赏析

写法探究

1.综合运用了多种论证方法。

(1)举例论证。为证明“言不必达意”“无言之美”,作者分别列举了图画、文学、音乐、雕塑等具体的实例,然后从中进行分析,有力证明了自己的观点。

(2)对比论证。第3自然段把“言”和“意”进行比较;第8自然段把相片和图片进行比较;第10自然段的流露和含蓄的比较等都是为证明“无言之美”服务的。

(3)引用论证。文章开篇就引述孔子的话,目的是引出对“无言”的论述。第9自然段在列举不同文学作品的例子时,分别引述了《论语》《时运》《读<山海经>》《省试湘灵鼓瑟》《登幽州台歌》《归园田居》《后出塞》等文学作品中的诗文加以分析论述。在第10自然段中又列举了《琵琶行》和《希腊花瓶歌》的诗句和原文,进行有力证明。

写法探究

2.思路清晰,论证有力。

文章先用孔子的事例引出对“言”与“意”的特点及其关系的分析理解。然后提出文学尽美尽善的条件“和自然逼真”,然后对比相片和图画,予以反驳。紧接着分别列举文学、音乐和雕塑的实例,证明“言不必达意”和“无言之美”。最后一段作结,得出结论。层层推进,论述有力。

写法探究

论证思路

结构图示

引出话题:由孔子和子贡的对话引出“无言”这个话题

无言之美

论证观点

得出结论:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

反驳观点——“和自然逼真”

提出观点——“言不必达意”和“无言之美”(举例论证)

课文中,作者给我们描述了一个“言有尽而意无穷”的美妙世界,但要想欣赏到这样的美景,必须要有相当的文学艺术造诣,所以同学们要加油,不断提升自己的素养,争取能早日欣赏到这样的美景。

课堂小结

含蓄(

)

怆(

)然

惟妙惟肖(

)

颦(

)

课堂练习

1、给下列加点字注音

xù

chuànɡ

xiào

pín

2、本文的论点是:

说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切

3.下列对课文的理解不正确的一项是

( )

A.文章开头引用孔子的话,引出“无言”这一话题。

B.本文第八段以文学作品为例,说明言虽不能尽意,但尽量尽意的道理。

C.文章表达了“说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切”的观点。

D.本文启示我们:欣赏艺术作品时,要懂得感受作品的“无言之美”。

B

课堂练习

无言之美

朱光潜

学习目标

读顺课文,理清文章的观点和作者的论证思路。

知识与技能目标:

过程与方法目标:

学习本文运用多种论证方法来证明观点的写作手法。

学会赏析“美术”作品的“无言之美”,并能借鉴这一观点进行“美术”作品创作。

情感态度与价值观目标:

作者介绍

朱光潜(1897-1986),字孟实,安徽省桐城县。现当代美学家、翻译家。1922年毕业于香港大学文学院。1925年留学英国爱丁堡大学,致力于文学、心理学与哲学的学习与研究,后在法国斯特拉斯堡大学获哲学博士学位。1933年回国后,历任北京大学、四川大学、武汉大学教授。

主要著作有《悲剧心理学》《文艺心理学》《西方美学史》《谈美》等。

瞬息万变(

)

缥缈(

)

信手拈来(

)

铢两悉称(

)(

)

闲情逸致(

)

心旷神怡(

)

惟妙惟肖(

)

栩栩如生(

)

惨戚(

)

蛾眉(

)

寂寥(

)

谚语(

)

检查预习

生字词

shùn

piāo

miǎo

niān

zhū

chèn

yì

yí

xiào

xǔ

qī

é

liáo

yàn

整体感知

这篇文章的层次结构是什么?

第一部分(1—3自然段):用孔子的事例引出对“言”与“意”的特点及其关系的分析理解。

第二部分(4—12自然段):先提出文学尽美尽善的条件“和自然逼真”,然后予以反驳。

第三部分(第13自然段):得出结论:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。(论点)

1.孔子对他学生说的“予欲无言”的含义是什么?

内容探究

真理的声音是微弱的,孔子说了,可是没有人在听,或者仅仅是表面上在听,即使听了,也没有人去做。孔子发出了这样的感慨。所以孔子这句话是说,即使真理的声音很微弱,但天道是不以人的意志为转移的,它还是要按照其内在的规律运行,没有人能够阻挡。

内容探究

2.第一段运用了什么论证方法?有什么好处?

引用论证

①提出论述的内容,为下文的论述做铺垫;

②作为文章的道理论据;

③增强文章趣味性,激发读者的阅读兴趣。

3.请概括说明第3自然段中作者认为“意决不是完全可以言达的”的理由。

①“言”是“达意”的手段,它固定,有迹象,散碎,有限;

②“意”是“言达”的目的,它多变,无踪,混沌,无限;

③“言”不可能完全“达意”,只能述其大概。

内容探究

4.第4自然段论说了什么内容,有什么作用?

这段文字论说了文学作品是“以言达意”的一种美术,只有“以言达意”才会引起美感。

这一段为下面阐述“尽善尽美”的条件,并且表明作者的观点做了铺垫。

内容探究

5.请分析第8自然段的论证思路。

作者首先对比相片和图片哪一个更“和自然逼真”,肯定了相片的“和自然逼真”,然后又进一步反问:两者所引起的美感哪一个浓厚。自然得出图片更具有美感。直接反驳了“和自然逼真”的观点。

照片与图片

内容探究

内容探究

6.作者从哪几个方面论述了“无言之美”的论点?

无言之美

文学

美术

音乐

雕塑

说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切

举例论证

(论点)

1.怎样理解“以言达意,好像用断续的虚线画实物,只能得其近似”这句话的含义?

品味赏析

这句话使用了比喻的修辞方法。把“言达意”比作“虚线画实物”,生动形象地这说明“言是不能完全达意”的。

2.赏析陈子昂的《登幽州台歌》。

这是一首吊古伤今的生命悲歌,从中可以看出诗人孤独遗世、独立苍茫的落寞情怀。

此诗通过描写登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情,深刻地揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子遭受压抑的境遇,表达了他们在理想破灭时孤寂郁闷的心情,具有深刻典型的社会意义。

前二句俯仰古今,写出时间漫长;第三句登楼眺望,写出空间辽阔;在广阔无垠的时空背景中,第四句描绘了诗人孤独寂寞苦闷的情绪,两相映照,分外动人,读来酣畅淋漓又余音缭绕。

品味赏析

3.赏析李白的《怨情》。

这首诗写的就是一个意境,一个孤独的女子的思念之情。

诗的前三句用赋,末尾用问句归结“怨情”。这里的赋是个动态的过程,首先是“卷珠帘”,然后“深坐”,再“颦蛾眉”,最后“泪痕湿”,行动可见,情态逼人。

由这几个点勾出一幅简单的画面,同时又给人留下无限的遐想。

品味赏析

写法探究

1.综合运用了多种论证方法。

(1)举例论证。为证明“言不必达意”“无言之美”,作者分别列举了图画、文学、音乐、雕塑等具体的实例,然后从中进行分析,有力证明了自己的观点。

(2)对比论证。第3自然段把“言”和“意”进行比较;第8自然段把相片和图片进行比较;第10自然段的流露和含蓄的比较等都是为证明“无言之美”服务的。

(3)引用论证。文章开篇就引述孔子的话,目的是引出对“无言”的论述。第9自然段在列举不同文学作品的例子时,分别引述了《论语》《时运》《读<山海经>》《省试湘灵鼓瑟》《登幽州台歌》《归园田居》《后出塞》等文学作品中的诗文加以分析论述。在第10自然段中又列举了《琵琶行》和《希腊花瓶歌》的诗句和原文,进行有力证明。

写法探究

2.思路清晰,论证有力。

文章先用孔子的事例引出对“言”与“意”的特点及其关系的分析理解。然后提出文学尽美尽善的条件“和自然逼真”,然后对比相片和图画,予以反驳。紧接着分别列举文学、音乐和雕塑的实例,证明“言不必达意”和“无言之美”。最后一段作结,得出结论。层层推进,论述有力。

写法探究

论证思路

结构图示

引出话题:由孔子和子贡的对话引出“无言”这个话题

无言之美

论证观点

得出结论:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

反驳观点——“和自然逼真”

提出观点——“言不必达意”和“无言之美”(举例论证)

课文中,作者给我们描述了一个“言有尽而意无穷”的美妙世界,但要想欣赏到这样的美景,必须要有相当的文学艺术造诣,所以同学们要加油,不断提升自己的素养,争取能早日欣赏到这样的美景。

课堂小结

含蓄(

)

怆(

)然

惟妙惟肖(

)

颦(

)

课堂练习

1、给下列加点字注音

xù

chuànɡ

xiào

pín

2、本文的论点是:

说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切

3.下列对课文的理解不正确的一项是

( )

A.文章开头引用孔子的话,引出“无言”这一话题。

B.本文第八段以文学作品为例,说明言虽不能尽意,但尽量尽意的道理。

C.文章表达了“说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切”的观点。

D.本文启示我们:欣赏艺术作品时,要懂得感受作品的“无言之美”。

B

课堂练习

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读