第4课 《孙权劝学》课件——2020-2021学年七年级下册语文部编版(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 《孙权劝学》课件——2020-2021学年七年级下册语文部编版(共58张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-04 15:29:43 | ||

图片预览

文档简介

4.孙权劝学

新知导入

人不学习是不行的,只要肯学,就能挤出时间,就会学有所获。今天,我们就来一起学习励志名篇,司马光的《孙权劝学》吧!

作者简介

司马光( 1019—1086), 字君实,陕州夏县(今属山西)人,居涑(sù )水乡,世称涑水先生。晚年自 号迂叟。为相八个月病死,追封温国公。卒谥文正,追封温国公,世称司马温公。宋仁宗宝元元年(1038),司马光登进士第。北宋著名的政治家、史学家。著有《司马文正公集》 《稽古录》。他主编的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,内容丰富,叙事简练,是富有一定文学价值的历史名著。

宋神宗时,因反对王安石变法,离开朝廷。司马光主持编纂了中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》。他为人温良谦恭、刚正不阿;做事用功刻苦、持之以恒。

司马光警枕励志:司马光是个贪玩贪睡的孩子,为此他没少受先生的责罚和同伴的嘲笑,在先生的谆谆教诲下,他决心改掉贪睡的坏毛病,为了早早起床,他睡觉前喝了满满一肚子水,结果早上没有被憋醒,却尿了床,于是聪明的司马光用园木头作了一个警枕,早上一翻身,头滑落在床板上,自然惊醒,从此他天天早早地起床读书,坚持不懈,终于成为了一个学识渊博的 写出了《资治通鉴》的大文豪。

创作背景

本文节选自《资治通鉴》卷六十六(中华书局1956年版)。题目是编者加的。建安十三年( 208),孙权和刘备在赤壁之战中大破曹操军队,建安十五年(210)孙权手下的大将周瑜病逝,鲁肃接替周瑜统领军队。鲁肃劝孙权将荆州南郡借给刘备共拒曹操,后刘备又取得益州,曹、刘、孙三方鼎峙的局面形成了。文章所叙故事就发生在此时。

文体知识·《资治通鉴》

《资治通鉴》常简称为《通鉴》,在这部书里,编者总结出许多经验教训,供统治者借鉴,宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴戒来加强统治,所以定名为《资治通鉴》。

《资治通鉴》记载了从战国到五代共1362年间的史事,有“考异”以明取材不同之故,有“目录”以备查阅之用,为历史研究工作提供了较系统而完备的资料。

故事人物

孙 权

(181—252),字仲谋,三国时吴国的创建者。

他从兄长孙策遇害身亡之日起,在五十多年的时间内据有江东。其最大功绩就是开发了东南地区,促进了东南地区经济的繁荣发展。

陈寿:“孙权屈身忍辱,任才尚计,有勾践之奇,英人之杰矣。故能自擅江表,成鼎峙指业。”《三国志》

吕 蒙

(178—219),东吴大将,字子明,汝南富陡(今安徽阜阳)人。少年时不读书,以胆气称,后接受孙权劝告,读了许多兵书、史书,智勇双全。跟随孙权打仗有功,官拜虎威将军。倍受孙权、鲁肃的信赖。鲁肃死后,掌管东吴军事,率军暗袭荆州,擒杀关羽父子,名扬三国。杀关羽后不久病死。

鲁 肃

(172—217),字子敬,临淮东城(今安徽定远县)人。三国时吴王的得意谋臣,倍受赏识。从小丧父,靠祖母抚养。他少有大志,轻财好施,喜欢习武骑射。鲁肃一生的最大功绩是倡导、促成并终身不易地竭力维护孙刘联盟,使三足鼎立之势能够形成。

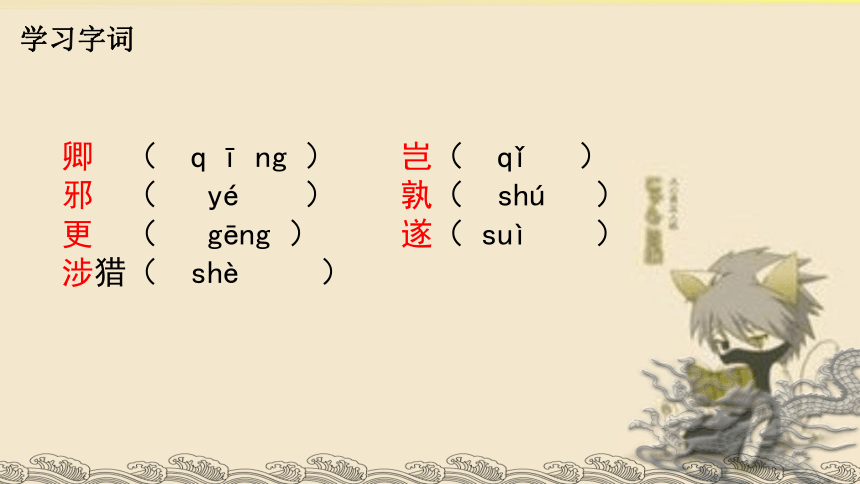

学习字词

卿 ( q ī ng ) 岂( qǐ )

邪 ( yé ) 孰( shú )

更 ( gēng ) 遂( suì )

涉猎( shè )

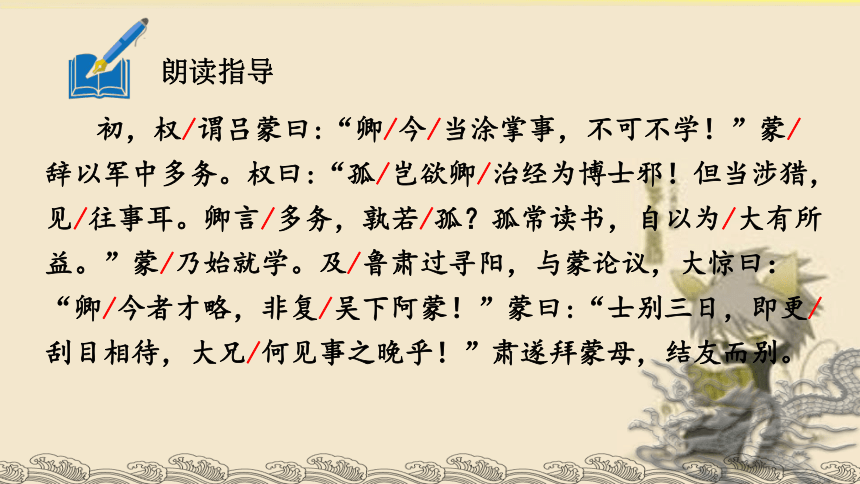

朗读指导

初,权/谓吕蒙曰:“卿/今/当涂掌事,不可不学!”蒙/辞以军中多务。权曰:“孤/岂欲卿/治经为博士邪!但当涉猎,见/往事耳。卿言/多务,孰若/孤?孤常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更/刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

精读课文

从前,当初。这是追述往事时的习惯用词。

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”

当道,当权。

对某人说。

古代君对臣的爱称。朋友、夫妇间也以“卿”为爱称。

译文:当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事了,不可不学习!”

蒙辞以军中多务。

推托。

介词。拿,用。

译文:吕蒙以军中事务繁多来推托。

权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

古时王侯的自称。

副词。表示反问。怎么,难道。

专掌经学传授的学官。

研究儒家经典。

语气词。同“耶”。

只,只是。

粗略地阅读。

了解。

语气词,相当于“而已”“罢了”。

指历史。

译文:孙权说:“我难道想要你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官吗?只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

事务

卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

何如。两者抉择,倾向肯定后一种。

译文:你说事务繁多,哪里比得上我呢?我经常读书,自以为(读书对我)有很大的好处。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,

蒙乃始就学。

表示顺接。于是,便。

从事

经过

译文:吕蒙于是开始学习。等到鲁肃经过寻阳的时候,(鲁肃)和吕蒙讨论评议,

到,等到

大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”

如今,现在。

不再是。

吕蒙的小名。

另,另外。

才干和谋略。

拭目相看,用新的眼光看待他。刮,擦拭。

对朋友辈的敬称。

知晓事情。

译文:(鲁肃)非常惊讶地说:“以你现在的才干和谋略来看,不再是原来那个吴地的阿蒙了!”吕蒙说:“和有抱负的人分开一段时间后,就要另外用新的眼光看待他,长兄(你)怎么知晓事情这么晚呢!”

副词。于是。

肃遂拜蒙母,结友而别。

译文:鲁肃于是拜见吕蒙的母亲,与吕蒙结交为朋友才分别。

拜蒙母

结友

表现了鲁肃对吕蒙的欣赏。

侧面衬托出吕蒙学识长进惊人,从而突出了孙权的善劝。

字词句式·古今异义

孤岂欲卿治经为博士邪

孤

古义:古时王侯的自称。

今义:单独,孤单。

治

古义:研究。

今义:治理。

博士

古义:专掌经学传授的学官。

今义:学位的最高一级。

但当涉猎

古义:只,只是。

今义:但是。

即更刮目相待

古义:另,另外。

今义:更加。

字词句式·一词多义

当

卿今当涂掌事 (掌管,担当。)

担当涉猎 (应当。)

大

与蒙论议,大惊曰 (十分,非常。)

大兄何见事之晚乎 (敬辞。)

见

见往事耳 (动词,了解。)

大兄何见事之晚乎 (动词,知晓。)

以

以军中多务

自以为大有所益

(用)

(与“为”组成认为)

字词句式·文言句式

1.倒装句

蒙辞以军中多务 (状语后置,正常语序为

“蒙以军中多务辞”)

2.省略句

肃遂拜蒙母,结友而别 (“结友”前省略“与蒙”)

(1)“卿今当涂掌事,不可不学!”

(2)“孤岂欲卿治经为博士邪!”

(3)“卿言多务,孰若孤?”(孙权)

(4)“孤常读书,自以为大有所益。”

语重心长,谆谆告诫。

反问句,不悦神情和责备的意味 。

反问句,否定吕蒙辞以多条的理由。要重读强调。

现身说法,言辞恳切。

体会人物对话的语气

品读课文

(5)“卿今者才略,非复吴下阿蒙!” (鲁肃)

(6)“大兄何见事之晚乎!”(吕蒙)

感叹句,要读出惊讶赞叹的语气。

反问句,带有自豪的语气。

卿今当涂掌事,不可不学!

孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

卿今者才略,非复吴下阿蒙!

士别三日,即更 刮目相待,大兄何见事之晚乎!

分角色朗读

1、蒙辞以军中多务

蒙以军中多务辞 (注意翻译顺序)

2、权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!”

“ 我难道想让你研究经书当博士吗!”

3、“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”

“ 志士离别三日,就要重新另眼看待,长兄怎么知晓这件事这么晚啊!”

关键句子

通读课文,概括课文的故事情节。

本文写的是吕蒙在孙权的劝说下开始学习,其才略很快就有惊人的长进,进而令鲁肃叹服并与之“结友”的故事。

整体感知

这篇文章运用白描式的语言描写,既表现了人物的态度、性格和心理,又交代了故事的起因、结果。请同学来概括一下文章的主要内容。

孙权劝学

吕蒙就学

鲁肃赞学

说说孙权为什么要劝吕蒙学习

孙权劝学

吕蒙

学识不高

孙权

想让他

但当涉猎,见往事耳

大有所益

自己也觉得

出于对吕蒙的关心与厚爱

劝吕蒙读书

1.表明学习的必要性。

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”

双重否定,语气坚定

强调了学习的重要性和必要性

孙权对吕蒙既要求严格,又寄予厚望。

2.告知吕蒙学习的目的和方法。

孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

反问

此句也含有孙权对吕蒙不听劝诫的不满和责备之意。

3.拒绝了吕蒙的推托之词。

孙权劝学

用“孰若孤?”,指出吕蒙的理由并不成立。

卿言多务,孰若孤?

反问

4.现身说法,读书的益处。

孤常读书,自以为大有所益。

孙权现身说法,鼓励吕蒙学习,可谓语重心长。

吕蒙就学

吕蒙最终如何选择的?

蒙乃始就学。

正面描写吕蒙接受劝告,侧面衬托了孙权的善劝。

鲁肃赞学

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,

由孙权劝学过渡到鲁肃叹学,略去了吕蒙的学习过程。

课文如何描写吕蒙的进步?

鲁肃赞学

大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”

通过鲁肃和吕蒙的对话,从侧面表现吕蒙学识进步很大。

两人对这件事是什么样的态度?

鲁肃

大吃一惊,并发出“非复吴下阿蒙!”的感叹,对吕蒙表示称赞。

吕蒙

以一种假意埋怨的口吻——“大兄何见事之晚乎!”,表达对自己才略长进后感到很自豪、自得。

“刮目相看”后,鲁肃是如何做的?为什么这么做呢?

鲁肃赞学

鲁肃

鲁肃对吕蒙很欣赏、认可,拜见吕蒙的母亲,与吕蒙“结友”。

1.吕蒙坦诚豪爽,知错就改。

2.吕蒙经过学习,已经是一个有学识的人。

3.鲁肃敬才爱才。

从文中找出一个形容吕蒙变化的成语。吕蒙的变化给了你什么启示?

刮目相待

启示:要多读书,开拓自己的视野,提高自己的见识,善于听取别人的意见。

吴下阿蒙:

刮目相待:

比喻才识尚浅,现在多用于指他人有转变。

另眼相看,用新的眼光来看待

成语积累

结合人物的语言描写、神态描写,我们可以看出孙权、鲁肃、吕蒙各自具有怎样的性格特点?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}人物

性格特点

孙权

足智多谋,关心部下,对部下严格要求

鲁肃

真诚,爱才,敬才

吕蒙

虚心听取意见,机敏自信,幽默,豪爽

探究研读

吕蒙由学问不高到让人“刮目相待”,这对我们有什么启示?

读书对人大有好处(开卷有益)。

知识可以改变人,塑造人。

一个人只要端正学习态度,肯下功夫,就一定能取得成功。

虚心听取别人的好建议。

孙权和鲁肃带给我们什么启示?

孙权

鲁肃

会识人,会用人,会改造人。

不要用老眼光看变化的人或事。

合作探究

课文是怎样表现吕蒙学识进步的?吕蒙的变化对你有什么启示?

1.运用侧面描写的手法,通过写吕蒙和鲁肃之间的论议,结友,侧面烘托了吕蒙的自信,来表现他取得的学习成果。

2.启示:我们应该多读书,读好书,书是第二课堂,是我们的老师,对我们知识的增长大有帮助。(吕蒙的变化谈启示)

◆孙、蒙对话与蒙、肃对话在情调上有区别吗?请简要说明。

有。孙权的话是认真相劝,显得郑重亲切,表明了君臣的关系;蒙、肃是同僚关系,对话则有一种调侃的风趣幽默趣味在其中。

◆“士别三日,既更刮目相待。”说明了一个什么道理?

情况是在不断变化的,人也不断变化,不能拿老眼光看人,要用发展的眼光看待一切的人和事。

写作特色

1.叙事简练,裁剪精当

全文只写了孙权劝学和鲁肃“与蒙论议”两个片段,省略了吕蒙如何学习,才略如何长进的过程。

写孙权劝学,着重以孙权的劝说之言来表现其善劝,而略去吕蒙的答话和反应,并仅以“蒙乃始就学"句写吕蒙接受了劝说。

写鲁肃“与蒙论议”,着重以二人风趣的一问一答,来表现吕蒙才略的惊人长进,而略去二人“论议”的内容,并以“肃遂拜蒙母,结友而别”一句作结。

2.运用对比,突出中心

孙权劝吕蒙学习时,吕蒙借事务繁多来推托。孙权用自身状况和吕蒙的托词进行对比来驳斥吕蒙,吕蒙接受建议,开始学习。

在被劝学前吕蒙“才略”不高,接受孙权建议学习后,令鲁肃大吃一惊,前后变化形成鲜明对比,吕蒙学习后的巨大变化正是通过鲁肃的话从侧面表现出来的,文章由此突出了学习的重要性。

1. 告诉我们“开卷有益”的道理,我们应该多读书,读好书,书是第二课堂,是我们的老师,对我们知识的增长大有帮助。(吕蒙的变化谈启示)

2. 我们不要以一成不变的态度看待他人,要以发展的眼光看待一切人和事。

3. 不能因为事情繁忙就放弃学习,坚持读书是有益的。

启示:

课文主旨

本文通过叙写孙权劝吕蒙学习和吕蒙经过学习才略有了惊人的进步的故事,阐明了学习的重要性和巨大作用,以此勉励人们努力学习。

1.详写“劝学”、“议论” ;“就学”、“结友”则一笔带过。

2.正面写“劝学”经过,通过“议论”之后用鲁肃的惊叹,从侧面写吕蒙学业的长进。

3.文章以人物对话来表现人物。

课堂小结

孙权劝学

孙权劝学

吕蒙就学——乃始就学

鲁肃叹学

当涂掌事,不可不学(劝因)

但当涉猎,见往事耳(目的)

经常读书,大有所益(作用)

才略非复吴下阿蒙

拜蒙母,结友而别

印证变化

学必有得

知识拓展

1、你能跟我们讲一个古今中外名人读书的故事吗?

2、你能讲一两句有关读书的名言吗?

拓展迁移

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。-韩愈

莫等闲,白了少年头,空悲切! -岳飞

读书之法, 在循序而渐进, 熟读而精思。 -朱熹

三更灯火五更鸡,正是男儿发愤时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。-颜真卿

百川东到海,何时复西归?

少壮不努力,老大徒伤悲。 --汉乐府

读书破万卷, 下笔如有神。 - -杜甫

非学无以广才,非志无以成学。-诸葛亮

敏而好学, 不耻下问。--孔子

劝学名言

书犹药也,善读可医愚。——刘向

明日复明日,明日何其多。(钱福)

莫等闲、白了少年头,空悲切。(岳飞)

学而时习之,不亦乐乎?

行万里路,读万卷书。(刘彝)

欲穷千里目,更上一层楼。(王之涣)

知识就是力量。 (培根)

书,是人类进步的阶梯。(高尔基)

书,是全世界的营养品。(莎士比亚)

积累有关读书的名言:

关于读书的名人名言

读书使人心明眼亮。

----- 伏尔泰

书犹药也,善读可以医愚。

--- 刘向

书籍是全世界的营养品

---- 莎士比亚

无论掌握哪一种知识,对智力都是有用的,它会把无用的东西抛开而把好的东西保留住。 -----达 · 芬奇

鲁迅先生从小认真学习。少年时,在江南水师学堂读书,第一学期成绩优异,学校奖给他一枚金质奖章。他立即拿到南京鼓楼街头卖掉,然后买了几本书,又买了一串辣椒。每当晚上寒冷时,夜读难耐,他便摘下一颗辣椒,放在嘴里嚼着,直辣得额头冒汗。他就用这种办法驱寒坚持读书。由于苦读书,后来终于成为我国著名的文学家。

李白小时候很贪玩,经常逃学。 一次,他从学堂跑出来,到河边玩,看到一位老婆婆正拿着一根铁棒在石头上磨来磨去,李白很惊讶,就问老婆婆磨铁棒做什么。老婆婆说:“我在磨针。”李白又问:“这么粗的铁棒何时能磨成针呢?”老婆婆说:“只要有恒心,铁棒一定能磨成针。”李白听完很惭愧,从此刻苦学习,终于成为伟大的诗人。

董仲舒三年不窥园。董仲舒专心攻读,孜孜不倦。他的书房后虽然有一个花园,但他专心致志读书学习,三年时间没有进园观赏一眼,董仲舒如此专心致志地钻研学问,使他成为西汉著名的思想家。

匡衡凿壁偷光。西汉时期,有一个特别有学问的人,叫匡衡,匡衡小的时候家境贫寒,为了读书,他凿通了邻居文不识家的墙,借着偷来一缕烛光读书,终于感动了邻居文不识,在大家的帮助下,小匡衡学有所成。在汉元帝的时候,由大司马、车骑将军史高推荐,匡衡被封郎中,迁博士。

屈原洞中苦读。屈原小时侯不顾长辈的反对,不论刮风下雨,天寒地冻,躲到山洞里偷读《诗经》。经过整整三年,他熟读了《诗经》305篇,从这些民歌民谣中吸收了丰富的营养,终于成为一位伟大诗人。

课后练习

1.下列句子的朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.蒙辞/以军中多务 B.孤岂欲卿/治经/为博士

C.自以为/大有所益 D.及/鲁肃过寻阳

A

【解析】应在主谓之间停顿,“蒙/辞以军中多务”。

2.翻译下列句子。

(1)卿今当涂掌事,不可不学!

__________________________________________________________

(2)卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

__________________________________________________________

你现在当权管事了,不可不学习!

你说事务繁多,哪里比得上我呢?我经常读书,自以为(读书对我)有很大的好处。

3.从以下对话中,可以看出说话人怎样的口吻、神态和心理?

(1)权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大所益。”

__________________________________________________________

__________________________________________________________

孙权对吕蒙说的话,表现出君主对臣子的关切之情,从自身的体会谈起,既亲切又中肯。

(2)(鲁肃)与蒙论议,大惊曰:卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(3)蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”

__________________________________________________________

表现出鲁肃的惊异之色,完全出乎他的意料,显出既敬佩又羡慕的神态。

表现出吕蒙的才学有很大的进步,非常坦率、自得的心理。

4.阅读课文,回答问题。

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(1)解释下列文言语句中加彩的词语。

A.蒙辞以军中多务( ) B.但当涉猎 ( )

C.蒙乃始就学( ) D.卿今当涂掌事( )

用、拿

粗略地阅读

开始学习

当道,当权

(2)从全文来看,吕蒙为什么会从“吴下阿蒙”变为让人“刮目相待”?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(3)吕蒙学有所成,课文是否直接表现了这一点?文中是怎样表明的?

__________________________________________________________

因为吕蒙听从了孙权的劝告而“就学”,使自己的才学大有长进,从而令人刮目相待。

没有。是从鲁肃的言语中侧面表明的。

文言文比较阅读。

【甲】《孙权劝学》全文

【乙】董遇字季直,性质讷而好学。人有从学者,遇不肯教,而云:“必当先读百遍。”言:“读书百遍,其义自见。”从学者云:“苦渴无日。”遇言:“当以‘三余’。”或问“三余”之意。遇言:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也。”

(节选自《三国志·王肃传》,有删改)

1. 解释下列加彩词的意思。

(1)蒙辞以军中多务( ) (2)及鲁肃过寻阳( )

(3)即更刮目相待( ) (4)人有从学者( )

推辞

到,等到

另,另外

跟随,跟从

2.用现代汉语翻译下面句子。

(1)卿今者才略,非复吴下阿蒙!_____________________________________________________________

(2)读书百遍,其义自见。

_____________________________________________________________

3.甲、乙两文中吕蒙和从学者在学习中遇到的困难有什么相似的地方?孙权和董遇是如何解决他们学习上的困难的?

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

以你现在的才干和谋略来看,不再是原来那个吴地的阿蒙了!

读书上百遍,其中的含意自然就会显现出来了。

吕蒙和从学者都认为自己没有时间学习。孙权通过举出自己的例子间粗略浏览了解历史;董遇直接教导从学者在生活中挤出时间来学习,例如冬天、晚上和阴雨天。

4.乙文勉励从学者要利用“三余”时间刻苦勤学。请你将下列有关“读书”的诗句补充完整。

(1)________________, 下笔如有神。

(2)古人学问无遗力,___________________。

(3)熟读唐诗三百首, ___________________。

(4) __________________,为有源头活水来。

读书破万卷

少壮工夫老始成

不会作诗也会吟

问渠那得清如许

新知导入

人不学习是不行的,只要肯学,就能挤出时间,就会学有所获。今天,我们就来一起学习励志名篇,司马光的《孙权劝学》吧!

作者简介

司马光( 1019—1086), 字君实,陕州夏县(今属山西)人,居涑(sù )水乡,世称涑水先生。晚年自 号迂叟。为相八个月病死,追封温国公。卒谥文正,追封温国公,世称司马温公。宋仁宗宝元元年(1038),司马光登进士第。北宋著名的政治家、史学家。著有《司马文正公集》 《稽古录》。他主编的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,内容丰富,叙事简练,是富有一定文学价值的历史名著。

宋神宗时,因反对王安石变法,离开朝廷。司马光主持编纂了中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》。他为人温良谦恭、刚正不阿;做事用功刻苦、持之以恒。

司马光警枕励志:司马光是个贪玩贪睡的孩子,为此他没少受先生的责罚和同伴的嘲笑,在先生的谆谆教诲下,他决心改掉贪睡的坏毛病,为了早早起床,他睡觉前喝了满满一肚子水,结果早上没有被憋醒,却尿了床,于是聪明的司马光用园木头作了一个警枕,早上一翻身,头滑落在床板上,自然惊醒,从此他天天早早地起床读书,坚持不懈,终于成为了一个学识渊博的 写出了《资治通鉴》的大文豪。

创作背景

本文节选自《资治通鉴》卷六十六(中华书局1956年版)。题目是编者加的。建安十三年( 208),孙权和刘备在赤壁之战中大破曹操军队,建安十五年(210)孙权手下的大将周瑜病逝,鲁肃接替周瑜统领军队。鲁肃劝孙权将荆州南郡借给刘备共拒曹操,后刘备又取得益州,曹、刘、孙三方鼎峙的局面形成了。文章所叙故事就发生在此时。

文体知识·《资治通鉴》

《资治通鉴》常简称为《通鉴》,在这部书里,编者总结出许多经验教训,供统治者借鉴,宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴戒来加强统治,所以定名为《资治通鉴》。

《资治通鉴》记载了从战国到五代共1362年间的史事,有“考异”以明取材不同之故,有“目录”以备查阅之用,为历史研究工作提供了较系统而完备的资料。

故事人物

孙 权

(181—252),字仲谋,三国时吴国的创建者。

他从兄长孙策遇害身亡之日起,在五十多年的时间内据有江东。其最大功绩就是开发了东南地区,促进了东南地区经济的繁荣发展。

陈寿:“孙权屈身忍辱,任才尚计,有勾践之奇,英人之杰矣。故能自擅江表,成鼎峙指业。”《三国志》

吕 蒙

(178—219),东吴大将,字子明,汝南富陡(今安徽阜阳)人。少年时不读书,以胆气称,后接受孙权劝告,读了许多兵书、史书,智勇双全。跟随孙权打仗有功,官拜虎威将军。倍受孙权、鲁肃的信赖。鲁肃死后,掌管东吴军事,率军暗袭荆州,擒杀关羽父子,名扬三国。杀关羽后不久病死。

鲁 肃

(172—217),字子敬,临淮东城(今安徽定远县)人。三国时吴王的得意谋臣,倍受赏识。从小丧父,靠祖母抚养。他少有大志,轻财好施,喜欢习武骑射。鲁肃一生的最大功绩是倡导、促成并终身不易地竭力维护孙刘联盟,使三足鼎立之势能够形成。

学习字词

卿 ( q ī ng ) 岂( qǐ )

邪 ( yé ) 孰( shú )

更 ( gēng ) 遂( suì )

涉猎( shè )

朗读指导

初,权/谓吕蒙曰:“卿/今/当涂掌事,不可不学!”蒙/辞以军中多务。权曰:“孤/岂欲卿/治经为博士邪!但当涉猎,见/往事耳。卿言/多务,孰若/孤?孤常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更/刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

精读课文

从前,当初。这是追述往事时的习惯用词。

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”

当道,当权。

对某人说。

古代君对臣的爱称。朋友、夫妇间也以“卿”为爱称。

译文:当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事了,不可不学习!”

蒙辞以军中多务。

推托。

介词。拿,用。

译文:吕蒙以军中事务繁多来推托。

权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

古时王侯的自称。

副词。表示反问。怎么,难道。

专掌经学传授的学官。

研究儒家经典。

语气词。同“耶”。

只,只是。

粗略地阅读。

了解。

语气词,相当于“而已”“罢了”。

指历史。

译文:孙权说:“我难道想要你研究儒家经典成为专掌经学传授的学官吗?只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

事务

卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

何如。两者抉择,倾向肯定后一种。

译文:你说事务繁多,哪里比得上我呢?我经常读书,自以为(读书对我)有很大的好处。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,

蒙乃始就学。

表示顺接。于是,便。

从事

经过

译文:吕蒙于是开始学习。等到鲁肃经过寻阳的时候,(鲁肃)和吕蒙讨论评议,

到,等到

大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”

如今,现在。

不再是。

吕蒙的小名。

另,另外。

才干和谋略。

拭目相看,用新的眼光看待他。刮,擦拭。

对朋友辈的敬称。

知晓事情。

译文:(鲁肃)非常惊讶地说:“以你现在的才干和谋略来看,不再是原来那个吴地的阿蒙了!”吕蒙说:“和有抱负的人分开一段时间后,就要另外用新的眼光看待他,长兄(你)怎么知晓事情这么晚呢!”

副词。于是。

肃遂拜蒙母,结友而别。

译文:鲁肃于是拜见吕蒙的母亲,与吕蒙结交为朋友才分别。

拜蒙母

结友

表现了鲁肃对吕蒙的欣赏。

侧面衬托出吕蒙学识长进惊人,从而突出了孙权的善劝。

字词句式·古今异义

孤岂欲卿治经为博士邪

孤

古义:古时王侯的自称。

今义:单独,孤单。

治

古义:研究。

今义:治理。

博士

古义:专掌经学传授的学官。

今义:学位的最高一级。

但当涉猎

古义:只,只是。

今义:但是。

即更刮目相待

古义:另,另外。

今义:更加。

字词句式·一词多义

当

卿今当涂掌事 (掌管,担当。)

担当涉猎 (应当。)

大

与蒙论议,大惊曰 (十分,非常。)

大兄何见事之晚乎 (敬辞。)

见

见往事耳 (动词,了解。)

大兄何见事之晚乎 (动词,知晓。)

以

以军中多务

自以为大有所益

(用)

(与“为”组成认为)

字词句式·文言句式

1.倒装句

蒙辞以军中多务 (状语后置,正常语序为

“蒙以军中多务辞”)

2.省略句

肃遂拜蒙母,结友而别 (“结友”前省略“与蒙”)

(1)“卿今当涂掌事,不可不学!”

(2)“孤岂欲卿治经为博士邪!”

(3)“卿言多务,孰若孤?”(孙权)

(4)“孤常读书,自以为大有所益。”

语重心长,谆谆告诫。

反问句,不悦神情和责备的意味 。

反问句,否定吕蒙辞以多条的理由。要重读强调。

现身说法,言辞恳切。

体会人物对话的语气

品读课文

(5)“卿今者才略,非复吴下阿蒙!” (鲁肃)

(6)“大兄何见事之晚乎!”(吕蒙)

感叹句,要读出惊讶赞叹的语气。

反问句,带有自豪的语气。

卿今当涂掌事,不可不学!

孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

卿今者才略,非复吴下阿蒙!

士别三日,即更 刮目相待,大兄何见事之晚乎!

分角色朗读

1、蒙辞以军中多务

蒙以军中多务辞 (注意翻译顺序)

2、权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!”

“ 我难道想让你研究经书当博士吗!”

3、“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”

“ 志士离别三日,就要重新另眼看待,长兄怎么知晓这件事这么晚啊!”

关键句子

通读课文,概括课文的故事情节。

本文写的是吕蒙在孙权的劝说下开始学习,其才略很快就有惊人的长进,进而令鲁肃叹服并与之“结友”的故事。

整体感知

这篇文章运用白描式的语言描写,既表现了人物的态度、性格和心理,又交代了故事的起因、结果。请同学来概括一下文章的主要内容。

孙权劝学

吕蒙就学

鲁肃赞学

说说孙权为什么要劝吕蒙学习

孙权劝学

吕蒙

学识不高

孙权

想让他

但当涉猎,见往事耳

大有所益

自己也觉得

出于对吕蒙的关心与厚爱

劝吕蒙读书

1.表明学习的必要性。

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”

双重否定,语气坚定

强调了学习的重要性和必要性

孙权对吕蒙既要求严格,又寄予厚望。

2.告知吕蒙学习的目的和方法。

孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

反问

此句也含有孙权对吕蒙不听劝诫的不满和责备之意。

3.拒绝了吕蒙的推托之词。

孙权劝学

用“孰若孤?”,指出吕蒙的理由并不成立。

卿言多务,孰若孤?

反问

4.现身说法,读书的益处。

孤常读书,自以为大有所益。

孙权现身说法,鼓励吕蒙学习,可谓语重心长。

吕蒙就学

吕蒙最终如何选择的?

蒙乃始就学。

正面描写吕蒙接受劝告,侧面衬托了孙权的善劝。

鲁肃赞学

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,

由孙权劝学过渡到鲁肃叹学,略去了吕蒙的学习过程。

课文如何描写吕蒙的进步?

鲁肃赞学

大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”

通过鲁肃和吕蒙的对话,从侧面表现吕蒙学识进步很大。

两人对这件事是什么样的态度?

鲁肃

大吃一惊,并发出“非复吴下阿蒙!”的感叹,对吕蒙表示称赞。

吕蒙

以一种假意埋怨的口吻——“大兄何见事之晚乎!”,表达对自己才略长进后感到很自豪、自得。

“刮目相看”后,鲁肃是如何做的?为什么这么做呢?

鲁肃赞学

鲁肃

鲁肃对吕蒙很欣赏、认可,拜见吕蒙的母亲,与吕蒙“结友”。

1.吕蒙坦诚豪爽,知错就改。

2.吕蒙经过学习,已经是一个有学识的人。

3.鲁肃敬才爱才。

从文中找出一个形容吕蒙变化的成语。吕蒙的变化给了你什么启示?

刮目相待

启示:要多读书,开拓自己的视野,提高自己的见识,善于听取别人的意见。

吴下阿蒙:

刮目相待:

比喻才识尚浅,现在多用于指他人有转变。

另眼相看,用新的眼光来看待

成语积累

结合人物的语言描写、神态描写,我们可以看出孙权、鲁肃、吕蒙各自具有怎样的性格特点?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}人物

性格特点

孙权

足智多谋,关心部下,对部下严格要求

鲁肃

真诚,爱才,敬才

吕蒙

虚心听取意见,机敏自信,幽默,豪爽

探究研读

吕蒙由学问不高到让人“刮目相待”,这对我们有什么启示?

读书对人大有好处(开卷有益)。

知识可以改变人,塑造人。

一个人只要端正学习态度,肯下功夫,就一定能取得成功。

虚心听取别人的好建议。

孙权和鲁肃带给我们什么启示?

孙权

鲁肃

会识人,会用人,会改造人。

不要用老眼光看变化的人或事。

合作探究

课文是怎样表现吕蒙学识进步的?吕蒙的变化对你有什么启示?

1.运用侧面描写的手法,通过写吕蒙和鲁肃之间的论议,结友,侧面烘托了吕蒙的自信,来表现他取得的学习成果。

2.启示:我们应该多读书,读好书,书是第二课堂,是我们的老师,对我们知识的增长大有帮助。(吕蒙的变化谈启示)

◆孙、蒙对话与蒙、肃对话在情调上有区别吗?请简要说明。

有。孙权的话是认真相劝,显得郑重亲切,表明了君臣的关系;蒙、肃是同僚关系,对话则有一种调侃的风趣幽默趣味在其中。

◆“士别三日,既更刮目相待。”说明了一个什么道理?

情况是在不断变化的,人也不断变化,不能拿老眼光看人,要用发展的眼光看待一切的人和事。

写作特色

1.叙事简练,裁剪精当

全文只写了孙权劝学和鲁肃“与蒙论议”两个片段,省略了吕蒙如何学习,才略如何长进的过程。

写孙权劝学,着重以孙权的劝说之言来表现其善劝,而略去吕蒙的答话和反应,并仅以“蒙乃始就学"句写吕蒙接受了劝说。

写鲁肃“与蒙论议”,着重以二人风趣的一问一答,来表现吕蒙才略的惊人长进,而略去二人“论议”的内容,并以“肃遂拜蒙母,结友而别”一句作结。

2.运用对比,突出中心

孙权劝吕蒙学习时,吕蒙借事务繁多来推托。孙权用自身状况和吕蒙的托词进行对比来驳斥吕蒙,吕蒙接受建议,开始学习。

在被劝学前吕蒙“才略”不高,接受孙权建议学习后,令鲁肃大吃一惊,前后变化形成鲜明对比,吕蒙学习后的巨大变化正是通过鲁肃的话从侧面表现出来的,文章由此突出了学习的重要性。

1. 告诉我们“开卷有益”的道理,我们应该多读书,读好书,书是第二课堂,是我们的老师,对我们知识的增长大有帮助。(吕蒙的变化谈启示)

2. 我们不要以一成不变的态度看待他人,要以发展的眼光看待一切人和事。

3. 不能因为事情繁忙就放弃学习,坚持读书是有益的。

启示:

课文主旨

本文通过叙写孙权劝吕蒙学习和吕蒙经过学习才略有了惊人的进步的故事,阐明了学习的重要性和巨大作用,以此勉励人们努力学习。

1.详写“劝学”、“议论” ;“就学”、“结友”则一笔带过。

2.正面写“劝学”经过,通过“议论”之后用鲁肃的惊叹,从侧面写吕蒙学业的长进。

3.文章以人物对话来表现人物。

课堂小结

孙权劝学

孙权劝学

吕蒙就学——乃始就学

鲁肃叹学

当涂掌事,不可不学(劝因)

但当涉猎,见往事耳(目的)

经常读书,大有所益(作用)

才略非复吴下阿蒙

拜蒙母,结友而别

印证变化

学必有得

知识拓展

1、你能跟我们讲一个古今中外名人读书的故事吗?

2、你能讲一两句有关读书的名言吗?

拓展迁移

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。-韩愈

莫等闲,白了少年头,空悲切! -岳飞

读书之法, 在循序而渐进, 熟读而精思。 -朱熹

三更灯火五更鸡,正是男儿发愤时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。-颜真卿

百川东到海,何时复西归?

少壮不努力,老大徒伤悲。 --汉乐府

读书破万卷, 下笔如有神。 - -杜甫

非学无以广才,非志无以成学。-诸葛亮

敏而好学, 不耻下问。--孔子

劝学名言

书犹药也,善读可医愚。——刘向

明日复明日,明日何其多。(钱福)

莫等闲、白了少年头,空悲切。(岳飞)

学而时习之,不亦乐乎?

行万里路,读万卷书。(刘彝)

欲穷千里目,更上一层楼。(王之涣)

知识就是力量。 (培根)

书,是人类进步的阶梯。(高尔基)

书,是全世界的营养品。(莎士比亚)

积累有关读书的名言:

关于读书的名人名言

读书使人心明眼亮。

----- 伏尔泰

书犹药也,善读可以医愚。

--- 刘向

书籍是全世界的营养品

---- 莎士比亚

无论掌握哪一种知识,对智力都是有用的,它会把无用的东西抛开而把好的东西保留住。 -----达 · 芬奇

鲁迅先生从小认真学习。少年时,在江南水师学堂读书,第一学期成绩优异,学校奖给他一枚金质奖章。他立即拿到南京鼓楼街头卖掉,然后买了几本书,又买了一串辣椒。每当晚上寒冷时,夜读难耐,他便摘下一颗辣椒,放在嘴里嚼着,直辣得额头冒汗。他就用这种办法驱寒坚持读书。由于苦读书,后来终于成为我国著名的文学家。

李白小时候很贪玩,经常逃学。 一次,他从学堂跑出来,到河边玩,看到一位老婆婆正拿着一根铁棒在石头上磨来磨去,李白很惊讶,就问老婆婆磨铁棒做什么。老婆婆说:“我在磨针。”李白又问:“这么粗的铁棒何时能磨成针呢?”老婆婆说:“只要有恒心,铁棒一定能磨成针。”李白听完很惭愧,从此刻苦学习,终于成为伟大的诗人。

董仲舒三年不窥园。董仲舒专心攻读,孜孜不倦。他的书房后虽然有一个花园,但他专心致志读书学习,三年时间没有进园观赏一眼,董仲舒如此专心致志地钻研学问,使他成为西汉著名的思想家。

匡衡凿壁偷光。西汉时期,有一个特别有学问的人,叫匡衡,匡衡小的时候家境贫寒,为了读书,他凿通了邻居文不识家的墙,借着偷来一缕烛光读书,终于感动了邻居文不识,在大家的帮助下,小匡衡学有所成。在汉元帝的时候,由大司马、车骑将军史高推荐,匡衡被封郎中,迁博士。

屈原洞中苦读。屈原小时侯不顾长辈的反对,不论刮风下雨,天寒地冻,躲到山洞里偷读《诗经》。经过整整三年,他熟读了《诗经》305篇,从这些民歌民谣中吸收了丰富的营养,终于成为一位伟大诗人。

课后练习

1.下列句子的朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.蒙辞/以军中多务 B.孤岂欲卿/治经/为博士

C.自以为/大有所益 D.及/鲁肃过寻阳

A

【解析】应在主谓之间停顿,“蒙/辞以军中多务”。

2.翻译下列句子。

(1)卿今当涂掌事,不可不学!

__________________________________________________________

(2)卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

__________________________________________________________

你现在当权管事了,不可不学习!

你说事务繁多,哪里比得上我呢?我经常读书,自以为(读书对我)有很大的好处。

3.从以下对话中,可以看出说话人怎样的口吻、神态和心理?

(1)权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大所益。”

__________________________________________________________

__________________________________________________________

孙权对吕蒙说的话,表现出君主对臣子的关切之情,从自身的体会谈起,既亲切又中肯。

(2)(鲁肃)与蒙论议,大惊曰:卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(3)蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”

__________________________________________________________

表现出鲁肃的惊异之色,完全出乎他的意料,显出既敬佩又羡慕的神态。

表现出吕蒙的才学有很大的进步,非常坦率、自得的心理。

4.阅读课文,回答问题。

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(1)解释下列文言语句中加彩的词语。

A.蒙辞以军中多务( ) B.但当涉猎 ( )

C.蒙乃始就学( ) D.卿今当涂掌事( )

用、拿

粗略地阅读

开始学习

当道,当权

(2)从全文来看,吕蒙为什么会从“吴下阿蒙”变为让人“刮目相待”?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(3)吕蒙学有所成,课文是否直接表现了这一点?文中是怎样表明的?

__________________________________________________________

因为吕蒙听从了孙权的劝告而“就学”,使自己的才学大有长进,从而令人刮目相待。

没有。是从鲁肃的言语中侧面表明的。

文言文比较阅读。

【甲】《孙权劝学》全文

【乙】董遇字季直,性质讷而好学。人有从学者,遇不肯教,而云:“必当先读百遍。”言:“读书百遍,其义自见。”从学者云:“苦渴无日。”遇言:“当以‘三余’。”或问“三余”之意。遇言:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也。”

(节选自《三国志·王肃传》,有删改)

1. 解释下列加彩词的意思。

(1)蒙辞以军中多务( ) (2)及鲁肃过寻阳( )

(3)即更刮目相待( ) (4)人有从学者( )

推辞

到,等到

另,另外

跟随,跟从

2.用现代汉语翻译下面句子。

(1)卿今者才略,非复吴下阿蒙!_____________________________________________________________

(2)读书百遍,其义自见。

_____________________________________________________________

3.甲、乙两文中吕蒙和从学者在学习中遇到的困难有什么相似的地方?孙权和董遇是如何解决他们学习上的困难的?

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

以你现在的才干和谋略来看,不再是原来那个吴地的阿蒙了!

读书上百遍,其中的含意自然就会显现出来了。

吕蒙和从学者都认为自己没有时间学习。孙权通过举出自己的例子间粗略浏览了解历史;董遇直接教导从学者在生活中挤出时间来学习,例如冬天、晚上和阴雨天。

4.乙文勉励从学者要利用“三余”时间刻苦勤学。请你将下列有关“读书”的诗句补充完整。

(1)________________, 下笔如有神。

(2)古人学问无遗力,___________________。

(3)熟读唐诗三百首, ___________________。

(4) __________________,为有源头活水来。

读书破万卷

少壮工夫老始成

不会作诗也会吟

问渠那得清如许

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读