【解析版】2020-2021学年高中历史人教统编版选择性必修1第六单元基层治理与社会保障单元练习

文档属性

| 名称 | 【解析版】2020-2021学年高中历史人教统编版选择性必修1第六单元基层治理与社会保障单元练习 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 205.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-04 14:14:36 | ||

图片预览

文档简介

单元素养评价(六)(第六单元)

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.中国古代的“乡里”发端于先秦,秦汉时期乡里体制渐趋成型,举凡地方赋役征派、狱讼治安、婚丧祭祀、选举教化等无不由其承担,被称为“治民之基”,由此可知,秦汉“乡里”( )

A.属于地方自治机关

B.职官由中央直接任免

C.属于社会经济组织

D.履行宗法与行政职能

2.班固《汉书·百官公卿表》:“大率十里一亭,亭有长;十亭一乡,皆秦制也。”《晋书·职官志》记载:“县五百户以上皆置乡;三千以上,置二乡;五千以上,置三乡;万以上,置四乡,乡置啬夫一人。乡户不满千以下,置治书吏一人,千人以上,置吏一人,佐二”。从这些材料中可以看出( )

A.“皇权不下县”说法确实是错误的

B.“皇帝无为而天下治”的治理模式

C.乡绅阶层已成为乡村的主导性力量

D.“县下惟宗族,宗族皆自治”状况

3.按照宋朝的户籍制度,客户直接编入户籍,成为国家的正式编户,并承担某些国家赋役,而不再是地主的“私属”。地主与客户的关系主要是土地租佃关系,还有部分雇佣关系。在土地租佃关系下,佃户(即客户)只需按契约向地主交纳地租,而不必承担其他方面的义务,地主也无权再向佃户提供任何形式的荫庇。由此可知当时( )

A.土地租佃关系减轻了农民的赋税负担

B.户籍制度把客户进一步固着在土地上

C.客户的人身自由得到了法律上的确认

D.资本主义的生产关系在农村已经产生

4.抄劄(通“札”)制度是宋代的赈灾户口调查登记制度。有别于税账、丁账等不计妇女的做法,抄劄的对象包含男女老幼,并按家业分等。赈灾时户等越高所获救助越少,中产以上家庭不仅“不系赈救”,且要出粮帮助赈济灾民。材料体现了宋代 ( )

A.奉行善政养民的执政理念

B.扩大丁税的征收范围

C.固化儒家伦理的尊卑等级

D.建立健全的户籍制度

5.周代经常遣使“分行四方,延问疾苦”;汉代将政府救助“贫不能自存者”列入律法;宋代多行招商赈济、以工代赈之举,同时还鼓励民间互助。这反映了中国古代的扶贫工作( )

A.源远流长、历代延续

B.因地制宜、注重方法

C.分类精准、成效显著

D.政府主导、手段增多

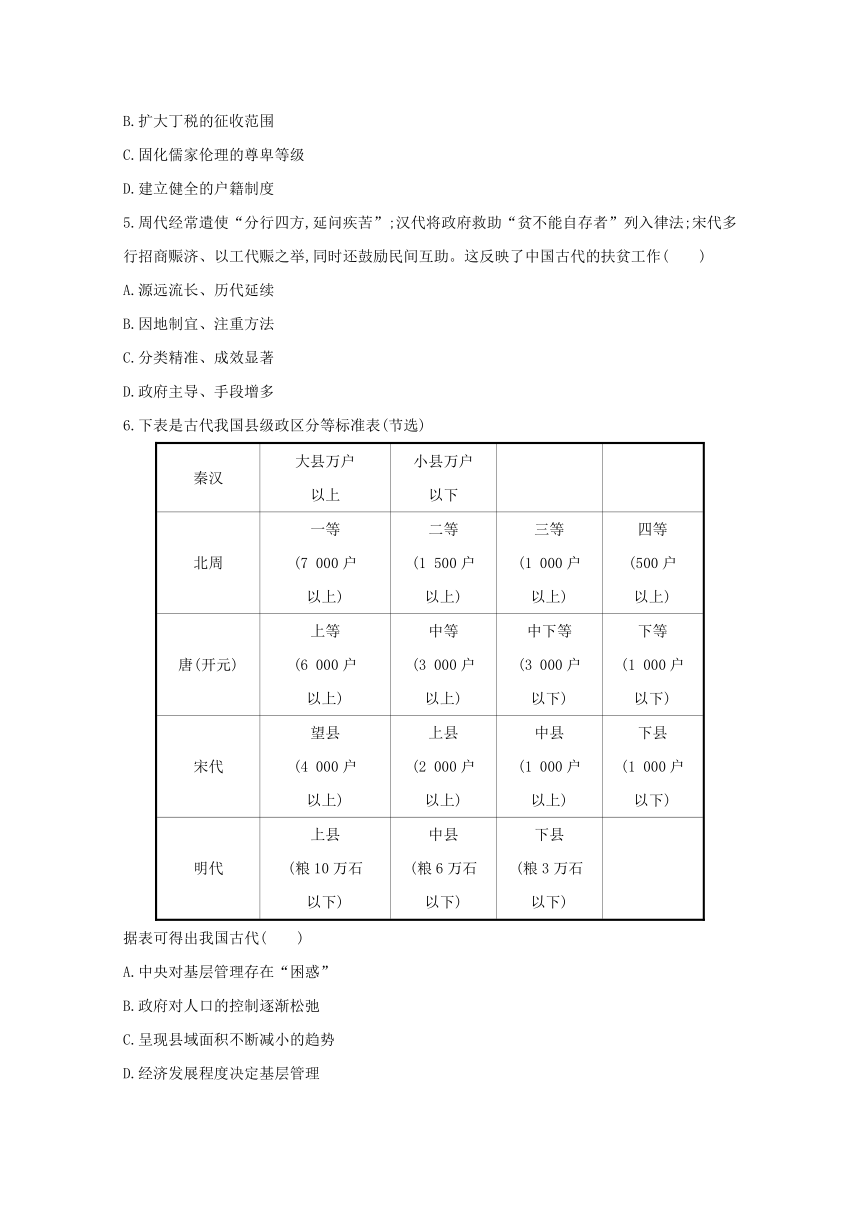

6.下表是古代我国县级政区分等标准表(节选)

秦汉 大县万户

以上 小县万户

以下

北周 一等

(7 000户

以上) 二等

(1 500户

以上) 三等

(1 000户

以上) 四等

(500户

以上)

唐(开元) 上等

(6 000户

以上) 中等

(3 000户

以上) 中下等

(3 000户

以下) 下等

(1 000户

以下)

宋代 望县

(4 000户

以上) 上县

(2 000户

以上) 中县

(1 000户

以上) 下县

(1 000户

以下)

明代 上县

(粮10万石

以下) 中县

(粮6万石

以下) 下县

(粮3万石

以下)

据表可得出我国古代( )

A.中央对基层管理存在“困惑”

B.政府对人口的控制逐渐松弛

C.呈现县域面积不断减小的趋势

D.经济发展程度决定基层管理

7.第二次世界大战以后,受民主社会主义思潮影响的西欧各国,纷纷行动起来,打造社会保障、社会救济和社会工作的“三驾马车”。这表明西欧各国致力

于( )

A.开发“新经济”

B.发展第三产业

C.建立福利国家

D.实施国家垄断资本主义

8.罗斯福新政期间,政府一方面成立联邦紧急救济署,给老人、残疾人提供社会救济,另一方面制订了一个大规模的公共工程计划来吸收无职业者。这些措施的意图是( )

A.调节工业生产 B.稳定金融秩序

C.减少耕种面积 D.维护社会稳定

9.1933年5月,美国国会通过了《紧急救济法令》,到1936年止,美国政府大约支出30亿美元用于失业救济。1935年,又通过《社会保障法》,在全国范围内推行养老金制度和失业保险制度。材料说明罗斯福政府为克服危机而力图( )

A.将临时救济与制度保障相结合

B.将紧急救济与促进就业相结合

C.将促进生产与刺激消费相结合

D.将以工代赈与维护稳定相结合

10.在西方国家的福利制度中,社会公正这一概念始终包含着两重含义,彼此相辅相成:一是机会的平等,即制度的平等问题;二是国家保护人的转移支付,即再分配作用问题。结合右图,下列对西方国家福利制度的理解正确的是( )

A.实施社会福利,实现了社会平等

B.“保护人的转移支付”是为了缓解贫困

C.福利制度提高了人们的工作积极性

D.国家福利就是保障就业和收入

11.《当代西方“福利国家”政策分析》:“福利国家”政策的实施,对减少社会不公,抑制两极分化从而缓和社会矛盾,具有明显的“消解阀”作用,它增加了消费,扩大了市场,增加了就业,对经济周期进行一定的调节等,对资本主义经济发展起到了较大的促进作用。对材料理解有误的是( )

A.有助于稳定社会秩序

B.推动了社会物质水平的提高

C.缩小了贫富间的差距

D.调动工作的积极性

12.当代英国经济学家尼古拉斯·巴尔指出,福利国家有其自身的价值,同时也是反对市场价值的一种手段,因为它能阻止过分不平等造成的社会风险与政治风险。而早在1943年,丘吉尔就宣布“对于任何一个社群来说,没有比让婴儿喝上牛奶更好的投资了。”据此可知( )

A.完善的福利制度是英国赢得第二次世界大战的重要举措

B.市场经济在第二次世界大战后遭到西方国家的抛弃

C.福利制度推动英国政府加大经济上的投资

D.福利国家制度兼具人本价值和政治意义

二、非选择题(本大题共2小题,每小题26分,共52分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋时期,齐国首创严格的以定四民之居为目的的户籍制度。战国时期商鞅变法“令民为什伍,而相牧司连坐”。两汉时期一直实行编户齐民制度,凡编入国家统一户籍的民户,都称为编户。政权进行严密的户口登记的查验工作,规定每人必须注明户籍,防止入户脱籍,这一制度一直被历代封建王朝继承。

唐朝安史之乱后,土地兼并加剧,失去土地的农民因无法承受原来的租调负担而纷纷逃亡,唐德宗时开始推行两税法,规定不以户籍登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。到明洪武年间,封建政府进行了一次全国范围的土地清丈和地籍整理运动,整理的结果被编制为鱼鳞图册,这是中国历史上地籍的正式独立。清康熙帝在1712年发布“盛世滋生人丁,永不加赋”的上谕,使人丁与钱粮脱钩,丁税与户籍分离。

——摘自吴昆昆《中国古代户籍管理

与现代户籍管理比较》

材料二 秦朝时,将户籍制度统一起来,按不同情况区分不同的户籍,确定了户口的什伍编制方式;规定了生著死削的统一办法,并把户籍法律制度作为国家制度不可或缺的组成部分,随着国家成文法典的公开而布之于众。西汉时期,承袭了秦朝的户籍制度,采用了编户以及乡亭制等有力措施,从而使户籍管理更加完善和周密;秦朝的户籍制度采取了把农民固着在土地上的办法,以使土地得以充分有效的利用;并且按一家一户的原则来登记和管理户口,开始实行户赋和口赋相结合的算赋和征赋制度。秦汉户籍制度一直为以后历代王朝所沿用。

——摘编自张琳《中国古代户籍制度

的演变及其政治逻辑分析》

(1)根据材料一,简要概括中国古代户籍制度的典型特点,并结合所学知识分析其形成的原因。(14分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析户籍制度产生的历史作用。 (12分)

14.阅读材料,回答问题。

材料一 中国的宗族慈善可以追溯到战国时期,当时分散在各个家族中的祭田、族田、贡士庄等已经成为中国古代社会保障体系中的重要组成部分。宗族慈善到了宋朝有显著的发展。当时社会贫富贵贱之分日显频繁,由贱入贵的士大夫或经过漫长的卧薪尝胆,或经过数代人乃至众乡亲的节俭共助,他们早已深感入仕的来之不易,故多怀有对家族或乡井的报恩之念。宋代的许多大家族发展出了多种宗族慈善的形式,如义庄、义田、义塾等。他们通过此类义举,在“睦族敬宗”的旗号下,对族内成员在生养、学业、贫病和婚丧嫁娶等方面遭遇困难时加以救济。

——《中国慈善发展历史》

材料二 德国于1863年颁布了《工人疾病保险规定的准则》,1884年颁布了《事故保险法》,1889年颁布了《伤残及养老保险法》,再加上20世纪初颁布实施的其他医疗、工伤、失业等法律,德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系。……1941年贝弗里奇设计的社会保障计划涵盖了养老、疾病、残疾、死亡、工伤、失业、妇女、儿童等八大保险项目,此后瑞典发展了这些思想,对公民实行全民性的普遍保障和广泛优厚的公共津贴,而被称为“福利国家的橱窗”。从某种意义上来说,贝弗里奇报告成为战后西方社会保障制度建设的里程碑,也为后来社会保障文化的形成奠定了基础。

——胡继晔《追寻中西方社保文化的起源和发展》

(1)根据材料一,概括古代中国社会保障的特点。 (8分)

(2)根据材料一、二,分析近代西方社会保障与古代中国的不同之处,并结合所学知识说明“德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系”的原因。 (10分)

(3)综合上述材料,归纳社会保障发展的趋势。 (8分)

单元素养评价(六)(第六单元)

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.中国古代的“乡里”发端于先秦,秦汉时期乡里体制渐趋成型,举凡地方赋役征派、狱讼治安、婚丧祭祀、选举教化等无不由其承担,被称为“治民之基”,由此可知,秦汉“乡里”( )

A.属于地方自治机关

B.职官由中央直接任免

C.属于社会经济组织

D.履行宗法与行政职能

【解析】选D。“治民之基”体现了管理百姓的作用,不是自治性质,故A错误;“秦汉时期乡里体制”不属于中央直接任免的范围,故B错误;“狱讼治安、婚丧祭祀、选举教化”多数属于政治管理的范畴,故C错误;“地方赋役征派、狱讼治安、婚丧祭祀、选举教化”既包含有宗法的职能,也有国家行政管理的职能,故D正确。

2.班固《汉书·百官公卿表》:“大率十里一亭,亭有长;十亭一乡,皆秦制也。”《晋书·职官志》记载:“县五百户以上皆置乡;三千以上,置二乡;五千以上,置三乡;万以上,置四乡,乡置啬夫一人。乡户不满千以下,置治书吏一人,千人以上,置吏一人,佐二”。从这些材料中可以看出( )

A.“皇权不下县”说法确实是错误的

B.“皇帝无为而天下治”的治理模式

C.乡绅阶层已成为乡村的主导性力量

D.“县下惟宗族,宗族皆自治”状况

【解析】选 A。根据材料和所学知识可知,秦朝在地方设置亭长、乡长等,地方的长官由中央任命,根据《晋书·职官志》的相关记载在地方设置官员进行管理,可见当时地方受中央管辖,所以“皇权不下县”说法确实是错误的;B材料中没有体现皇帝的无为而治模式,故B错误;C材料体现的是中央对地方的管理,没有涉及乡绅阶层成为乡村的主导力量,故C错误; D“县下惟宗族,宗族皆自治”体现的是地方统治以宗族为主,而材料反映的是中央对方的管理,不是宗族管理,故D错误。

3.按照宋朝的户籍制度,客户直接编入户籍,成为国家的正式编户,并承担某些国家赋役,而不再是地主的“私属”。地主与客户的关系主要是土地租佃关系,还有部分雇佣关系。在土地租佃关系下,佃户(即客户)只需按契约向地主交纳地租,而不必承担其他方面的义务,地主也无权再向佃户提供任何形式的荫庇。由此可知当时( )

A.土地租佃关系减轻了农民的赋税负担

B.户籍制度把客户进一步固着在土地上

C.客户的人身自由得到了法律上的确认

D.资本主义的生产关系在农村已经产生

【解析】选C。根据题干“不再是地主的′私属′”“佃户只需按契约向地主交纳地租”表明地主与客户的关系主要是租佃契约关系,佃户只需按契约向地主交纳地租,而不必承担其他方面的义务,可见农民对地主的人身依附关系有所减弱,故C正确;注意题干“客户直接编入户籍,成为国家的正式编户,并承担某些国家赋役”并没有反映政府减少赋税,故A错误; 根据题干“不再是地主的′私属′”“佃户只需按契约向地主交纳地租”表明地主对农民的人身控制有所松弛,显然政府并不是进一步把佃户束缚在土地上,故B错误;结合所学知识,资本主义的生产关系萌芽在明朝中后期产生,与宋朝这一时间不符,故D错误。

4.抄劄(通“札”)制度是宋代的赈灾户口调查登记制度。有别于税账、丁账等不计妇女的做法,抄劄的对象包含男女老幼,并按家业分等。赈灾时户等越高所获救助越少,中产以上家庭不仅“不系赈救”,且要出粮帮助赈济灾民。材料体现了宋代 ( )

A.奉行善政养民的执政理念

B.扩大丁税的征收范围

C.固化儒家伦理的尊卑等级

D.建立健全的户籍制度

【解析】选A。依据材料可知,抄劄制度为国家和各类官府救助民众提供了依据,带有一定的“养民”色彩,使无助的直接生产者在灾害发生时获得国家的特别赈济,既是切实保障他们基本生活的人道主义善政,也最大程度地保障了社会延续和再生产对劳动力的基本需要,所以这体现了宋代奉行善政养民的执政理念,因此A正确。 B错误,材料主要涉及的是宋代赈灾按照户等的贫富情况分类对待,并未涉及征税问题;C错误,材料体现的是宋代赈灾按照户等的贫富情况分类对待,与强调尊卑等级的儒家伦理观念无关;D错误,材料主要体现的是宋代赈济灾民按照户等的贫富情况分类对待,没有体现建立健全的户籍管理制度。

5.周代经常遣使“分行四方,延问疾苦”;汉代将政府救助“贫不能自存者”列入律法;宋代多行招商赈济、以工代赈之举,同时还鼓励民间互助。这反映了中国古代的扶贫工作( )

A.源远流长、历代延续

B.因地制宜、注重方法

C.分类精准、成效显著

D.政府主导、手段增多

【解析】选D。周、汉、宋并不是相延续的朝代,所以无法体现中国古代的扶贫工作源远流长、历代延续,故排除A;题意中的中国古代扶贫工作并没有不同地区的不同内容,无法说明因地制宜注重方法,排除B;题中的内容没有体现中国古代扶贫工作进行精准分类,也没有反映扶贫工作的成效,排除C;周、汉、宋的扶贫工作主要以政府为主导,扶贫手段增多,故D正确。

6.下表是古代我国县级政区分等标准表(节选)

秦汉 大县万户

以上 小县万户

以下

北周 一等

(7 000户

以上) 二等

(1 500户

以上) 三等

(1 000户

以上) 四等

(500户

以上)

唐(开元) 上等

(6 000户

以上) 中等

(3 000户

以上) 中下等

(3 000户

以下) 下等

(1 000户

以下)

宋代 望县

(4 000户

以上) 上县

(2 000户

以上) 中县

(1 000户

以上) 下县

(1 000户

以下)

明代 上县

(粮10万石

以下) 中县

(粮6万石

以下) 下县

(粮3万石

以下)

据表可得出我国古代( )

A.中央对基层管理存在“困惑”

B.政府对人口的控制逐渐松弛

C.呈现县域面积不断减小的趋势

D.经济发展程度决定基层管理

【解析】选B。由古代我国县级政区分等标准看出,对县级政区的分等标准逐渐降低,说明政府对人口的控制逐渐松弛,故B正确;材料体现出政府对人口的控制逐渐松弛,无法体现“中央对基层管理存在′困惑′”,排除A;材料只有对县级政区分等的户数和粮食产量标准,无法体现县域面积标准,排除C;材料反映的是对县级政区的分等标准,无法体现经济发展程度决定基层管理,排除D。

7.第二次世界大战以后,受民主社会主义思潮影响的西欧各国,纷纷行动起来,打造社会保障、社会救济和社会工作的“三驾马车”。这表明西欧各国致力

于( )

A.开发“新经济”

B.发展第三产业

C.建立福利国家

D.实施国家垄断资本主义

【解析】选C。 “新经济”出现于20 世纪90 年代的美国,故排除A。根据“打造社会保障、社会经济和社会工作的′三驾马车′”可知战后西欧各国致力于发展福利国家,没有体现发展第三产业和实施国家垄断资本主义的内容,所以B、D不符合题意。

8.罗斯福新政期间,政府一方面成立联邦紧急救济署,给老人、残疾人提供社会救济,另一方面制订了一个大规模的公共工程计划来吸收无职业者。这些措施的意图是( )

A.调节工业生产 B.稳定金融秩序

C.减少耕种面积 D.维护社会稳定

【解析】选D。材料中论述的是社会救济问题以及以工代赈,这些措施在很大程度上保障了社会就业,稳定了社会秩序,缓和了工人阶级和资本家之间的矛盾,故D正确;材料反映的是社会救济措施,不是调节工业和稳定金融措施,故A和B错误;减少耕种面积属于罗斯福新政的农业措施,故C错误。

9.1933年5月,美国国会通过了《紧急救济法令》,到1936年止,美国政府大约支出30亿美元用于失业救济。1935年,又通过《社会保障法》,在全国范围内推行养老金制度和失业保险制度。材料说明罗斯福政府为克服危机而力图( )

A.将临时救济与制度保障相结合

B.将紧急救济与促进就业相结合

C.将促进生产与刺激消费相结合

D.将以工代赈与维护稳定相结合

【解析】选A。《紧急救济法令》是一种临时救济,而《社会保障法》则是一种制度保障,A正确;罗斯福政府为克服危机而采取的这两项措施是关于失业救济和养老金制度、失业保险制度,并没有提到如何促进就业,因此排除B;也没有提到以工代赈、促进生产与刺激消费,排除C、D。

10.在西方国家的福利制度中,社会公正这一概念始终包含着两重含义,彼此相辅相成:一是机会的平等,即制度的平等问题;二是国家保护人的转移支付,即再分配作用问题。结合右图,下列对西方国家福利制度的理解正确的是( )

A.实施社会福利,实现了社会平等

B.“保护人的转移支付”是为了缓解贫困

C.福利制度提高了人们的工作积极性

D.国家福利就是保障就业和收入

【解析】选B。第二次世界大战后,西方国家从缓解社会矛盾等角度,提出建立“福利国家”的主张;实施社会福利并不是实现了社会平等;福利制度助长了人的惰性心理;国家福利与保障就业和收入不能画等号,A、C、D均不正确。社会福利的核心是为了缓解贫困,B符合题意。

11.《当代西方“福利国家”政策分析》:“福利国家”政策的实施,对减少社会不公,抑制两极分化从而缓和社会矛盾,具有明显的“消解阀”作用,它增加了消费,扩大了市场,增加了就业,对经济周期进行一定的调节等,对资本主义经济发展起到了较大的促进作用。对材料理解有误的是( )

A.有助于稳定社会秩序

B.推动了社会物质水平的提高

C.缩小了贫富间的差距

D.调动工作的积极性

【解析】选D。材料“对减少社会不公,抑制两极分化从而缓和社会矛盾,具有明显的′消解阀′作用,它增加了消费,扩大了市场,增加了就业……对资本主义经济发展起到了较大的促进作用”反映了福利国家制度有利于缩小贫富间的差距、稳定社会秩序,促进社会经济的发展,故A、B、C理解正确,不符合题意,排除;福利国家制度容易导致人的懒惰性,不利于调动工作的积极性,故D理解错误,但符合题意。

12.当代英国经济学家尼古拉斯·巴尔指出,福利国家有其自身的价值,同时也是反对市场价值的一种手段,因为它能阻止过分不平等造成的社会风险与政治风险。而早在1943年,丘吉尔就宣布“对于任何一个社群来说,没有比让婴儿喝上牛奶更好的投资了。”据此可知( )

A.完善的福利制度是英国赢得第二次世界大战的重要举措

B.市场经济在第二次世界大战后遭到西方国家的抛弃

C.福利制度推动英国政府加大经济上的投资

D.福利国家制度兼具人本价值和政治意义

【解析】选D。“它能阻止过分不平等造成的社会风险与政治风险” “对于任何一个社群来说,没有比让婴儿喝上牛奶更好的投资了”体现了福利国家制度的政治意义和对人的关注,故D正确。福利制度是在第二次世界大战以后建立的,故A错误。福利制度是“混合经济”,是政府干预与市场相结合,并非抛弃市场经济,故B错误。福利制度推动英国政府在医疗保健服务、养老、住房、失业保险、教育等方面的支出,而非加大经济上的投资,故C错误。故选D。

二、非选择题(本大题共2小题,每小题26分,共52分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋时期,齐国首创严格的以定四民之居为目的的户籍制度。战国时期商鞅变法“令民为什伍,而相牧司连坐”。两汉时期一直实行编户齐民制度,凡编入国家统一户籍的民户,都称为编户。政权进行严密的户口登记的查验工作,规定每人必须注明户籍,防止入户脱籍,这一制度一直被历代封建王朝继承。

唐朝安史之乱后,土地兼并加剧,失去土地的农民因无法承受原来的租调负担而纷纷逃亡,唐德宗时开始推行两税法,规定不以户籍登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。到明洪武年间,封建政府进行了一次全国范围的土地清丈和地籍整理运动,整理的结果被编制为鱼鳞图册,这是中国历史上地籍的正式独立。清康熙帝在1712年发布“盛世滋生人丁,永不加赋”的上谕,使人丁与钱粮脱钩,丁税与户籍分离。

——摘自吴昆昆《中国古代户籍管理

与现代户籍管理比较》

材料二 秦朝时,将户籍制度统一起来,按不同情况区分不同的户籍,确定了户口的什伍编制方式;规定了生著死削的统一办法,并把户籍法律制度作为国家制度不可或缺的组成部分,随着国家成文法典的公开而布之于众。西汉时期,承袭了秦朝的户籍制度,采用了编户以及乡亭制等有力措施,从而使户籍管理更加完善和周密;秦朝的户籍制度采取了把农民固着在土地上的办法,以使土地得以充分有效的利用;并且按一家一户的原则来登记和管理户口,开始实行户赋和口赋相结合的算赋和征赋制度。秦汉户籍制度一直为以后历代王朝所沿用。

——摘编自张琳《中国古代户籍制度

的演变及其政治逻辑分析》

(1)根据材料一,简要概括中国古代户籍制度的典型特点,并结合所学知识分析其形成的原因。(14分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析户籍制度产生的历史作用。 (12分)

【解析】第(1)题第一问的特点,依据材料一概括即可。第二问的原因,结合所学从小农经济、专制制度、土地兼并以及商品经济发展的影响分析即可。第(2)题根据材料二从国家对人民的管理、经济发展、政治统治的加强等方面进行分析作用。

答案:(1)特点:前期对人口进行严密控制、禁锢人的自由迁徙;后期对人口控制功能逐渐减弱。形成原因:农耕文明及小农经济的经济基础;专制主义中央集权的统治需要;土地兼并的严重、商品经济的发展导致人身依附关系的松弛。

(2)作用:加强了对民户的控制;便于征发兵役、徭役及课取赋税,保证国家有充足的赋税收入;成为古代国家进行政治控制的重要手段;成为封建统治的制度基础和保障。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 中国的宗族慈善可以追溯到战国时期,当时分散在各个家族中的祭田、族田、贡士庄等已经成为中国古代社会保障体系中的重要组成部分。宗族慈善到了宋朝有显著的发展。当时社会贫富贵贱之分日显频繁,由贱入贵的士大夫或经过漫长的卧薪尝胆,或经过数代人乃至众乡亲的节俭共助,他们早已深感入仕的来之不易,故多怀有对家族或乡井的报恩之念。宋代的许多大家族发展出了多种宗族慈善的形式,如义庄、义田、义塾等。他们通过此类义举,在“睦族敬宗”的旗号下,对族内成员在生养、学业、贫病和婚丧嫁娶等方面遭遇困难时加以救济。

——《中国慈善发展历史》

材料二 德国于1863年颁布了《工人疾病保险规定的准则》,1884年颁布了《事故保险法》,1889年颁布了《伤残及养老保险法》,再加上20世纪初颁布实施的其他医疗、工伤、失业等法律,德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系。……1941年贝弗里奇设计的社会保障计划涵盖了养老、疾病、残疾、死亡、工伤、失业、妇女、儿童等八大保险项目,此后瑞典发展了这些思想,对公民实行全民性的普遍保障和广泛优厚的公共津贴,而被称为“福利国家的橱窗”。从某种意义上来说,贝弗里奇报告成为战后西方社会保障制度建设的里程碑,也为后来社会保障文化的形成奠定了基础。

——胡继晔《追寻中西方社保文化的起源和发展》

(1)根据材料一,概括古代中国社会保障的特点。 (8分)

(2)根据材料一、二,分析近代西方社会保障与古代中国的不同之处,并结合所学知识说明“德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系”的原因。 (10分)

(3)综合上述材料,归纳社会保障发展的趋势。 (8分)

【解析】第(1)题特点可根据材料一“追溯到战国时期”“分散在各个家族中”“许多大家族发展出了多种宗族慈善的形式”“族内成员在生养、学业、贫病和婚丧嫔等方面遭遇困难时加以救济”等信息,可以从悠久的历史、民间的发起、帮扶的对象、宗族的特色、形式的多样、内容的广泛等方面加以归纳。第(2)题第一问的不同之处,可根据材料二“德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系”“涵盖了养老、疾病、残疾、死亡、工伤、失业、妇女、儿童等八大保险项目”“对公民实行全民性的普遍保障和广泛优厚的公共津贴”等信息,可以从制订主体立法保障、保障内容、保障对象等角度进行归纳;第二问的原因结合所学知识解答即可,如政治上,完成国家统一,建立近代政权;经济上,两次工业革命推动,资本主义经济迅速发展;思想上,马克思主义的诞生与传播,推动了福利国家的形成。第(3)题趋势结合材料一、二,可从中西方社会保障不同处入手,如民间到官方;自发到法律保障;保障内容、受益不断扩大等方面进行归纳。

答案:(1)特点:民间发起;宗族慈善,大家族主持;帮扶对象以族内成员为主:形式多样;帮扶内容广泛。

(2)不同之处:采用立法手段;内容更完备;对象更全面;影响更深远。原因:国家统一,确立了资产阶级代议制;两次工业革命的推动;马克思主义在德国的萌生与传播。

(3)趋势:由民间发起到政府主导;由宗族慈善到福利国家;由无法到重视法律的规范与保障。

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.中国古代的“乡里”发端于先秦,秦汉时期乡里体制渐趋成型,举凡地方赋役征派、狱讼治安、婚丧祭祀、选举教化等无不由其承担,被称为“治民之基”,由此可知,秦汉“乡里”( )

A.属于地方自治机关

B.职官由中央直接任免

C.属于社会经济组织

D.履行宗法与行政职能

2.班固《汉书·百官公卿表》:“大率十里一亭,亭有长;十亭一乡,皆秦制也。”《晋书·职官志》记载:“县五百户以上皆置乡;三千以上,置二乡;五千以上,置三乡;万以上,置四乡,乡置啬夫一人。乡户不满千以下,置治书吏一人,千人以上,置吏一人,佐二”。从这些材料中可以看出( )

A.“皇权不下县”说法确实是错误的

B.“皇帝无为而天下治”的治理模式

C.乡绅阶层已成为乡村的主导性力量

D.“县下惟宗族,宗族皆自治”状况

3.按照宋朝的户籍制度,客户直接编入户籍,成为国家的正式编户,并承担某些国家赋役,而不再是地主的“私属”。地主与客户的关系主要是土地租佃关系,还有部分雇佣关系。在土地租佃关系下,佃户(即客户)只需按契约向地主交纳地租,而不必承担其他方面的义务,地主也无权再向佃户提供任何形式的荫庇。由此可知当时( )

A.土地租佃关系减轻了农民的赋税负担

B.户籍制度把客户进一步固着在土地上

C.客户的人身自由得到了法律上的确认

D.资本主义的生产关系在农村已经产生

4.抄劄(通“札”)制度是宋代的赈灾户口调查登记制度。有别于税账、丁账等不计妇女的做法,抄劄的对象包含男女老幼,并按家业分等。赈灾时户等越高所获救助越少,中产以上家庭不仅“不系赈救”,且要出粮帮助赈济灾民。材料体现了宋代 ( )

A.奉行善政养民的执政理念

B.扩大丁税的征收范围

C.固化儒家伦理的尊卑等级

D.建立健全的户籍制度

5.周代经常遣使“分行四方,延问疾苦”;汉代将政府救助“贫不能自存者”列入律法;宋代多行招商赈济、以工代赈之举,同时还鼓励民间互助。这反映了中国古代的扶贫工作( )

A.源远流长、历代延续

B.因地制宜、注重方法

C.分类精准、成效显著

D.政府主导、手段增多

6.下表是古代我国县级政区分等标准表(节选)

秦汉 大县万户

以上 小县万户

以下

北周 一等

(7 000户

以上) 二等

(1 500户

以上) 三等

(1 000户

以上) 四等

(500户

以上)

唐(开元) 上等

(6 000户

以上) 中等

(3 000户

以上) 中下等

(3 000户

以下) 下等

(1 000户

以下)

宋代 望县

(4 000户

以上) 上县

(2 000户

以上) 中县

(1 000户

以上) 下县

(1 000户

以下)

明代 上县

(粮10万石

以下) 中县

(粮6万石

以下) 下县

(粮3万石

以下)

据表可得出我国古代( )

A.中央对基层管理存在“困惑”

B.政府对人口的控制逐渐松弛

C.呈现县域面积不断减小的趋势

D.经济发展程度决定基层管理

7.第二次世界大战以后,受民主社会主义思潮影响的西欧各国,纷纷行动起来,打造社会保障、社会救济和社会工作的“三驾马车”。这表明西欧各国致力

于( )

A.开发“新经济”

B.发展第三产业

C.建立福利国家

D.实施国家垄断资本主义

8.罗斯福新政期间,政府一方面成立联邦紧急救济署,给老人、残疾人提供社会救济,另一方面制订了一个大规模的公共工程计划来吸收无职业者。这些措施的意图是( )

A.调节工业生产 B.稳定金融秩序

C.减少耕种面积 D.维护社会稳定

9.1933年5月,美国国会通过了《紧急救济法令》,到1936年止,美国政府大约支出30亿美元用于失业救济。1935年,又通过《社会保障法》,在全国范围内推行养老金制度和失业保险制度。材料说明罗斯福政府为克服危机而力图( )

A.将临时救济与制度保障相结合

B.将紧急救济与促进就业相结合

C.将促进生产与刺激消费相结合

D.将以工代赈与维护稳定相结合

10.在西方国家的福利制度中,社会公正这一概念始终包含着两重含义,彼此相辅相成:一是机会的平等,即制度的平等问题;二是国家保护人的转移支付,即再分配作用问题。结合右图,下列对西方国家福利制度的理解正确的是( )

A.实施社会福利,实现了社会平等

B.“保护人的转移支付”是为了缓解贫困

C.福利制度提高了人们的工作积极性

D.国家福利就是保障就业和收入

11.《当代西方“福利国家”政策分析》:“福利国家”政策的实施,对减少社会不公,抑制两极分化从而缓和社会矛盾,具有明显的“消解阀”作用,它增加了消费,扩大了市场,增加了就业,对经济周期进行一定的调节等,对资本主义经济发展起到了较大的促进作用。对材料理解有误的是( )

A.有助于稳定社会秩序

B.推动了社会物质水平的提高

C.缩小了贫富间的差距

D.调动工作的积极性

12.当代英国经济学家尼古拉斯·巴尔指出,福利国家有其自身的价值,同时也是反对市场价值的一种手段,因为它能阻止过分不平等造成的社会风险与政治风险。而早在1943年,丘吉尔就宣布“对于任何一个社群来说,没有比让婴儿喝上牛奶更好的投资了。”据此可知( )

A.完善的福利制度是英国赢得第二次世界大战的重要举措

B.市场经济在第二次世界大战后遭到西方国家的抛弃

C.福利制度推动英国政府加大经济上的投资

D.福利国家制度兼具人本价值和政治意义

二、非选择题(本大题共2小题,每小题26分,共52分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋时期,齐国首创严格的以定四民之居为目的的户籍制度。战国时期商鞅变法“令民为什伍,而相牧司连坐”。两汉时期一直实行编户齐民制度,凡编入国家统一户籍的民户,都称为编户。政权进行严密的户口登记的查验工作,规定每人必须注明户籍,防止入户脱籍,这一制度一直被历代封建王朝继承。

唐朝安史之乱后,土地兼并加剧,失去土地的农民因无法承受原来的租调负担而纷纷逃亡,唐德宗时开始推行两税法,规定不以户籍登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。到明洪武年间,封建政府进行了一次全国范围的土地清丈和地籍整理运动,整理的结果被编制为鱼鳞图册,这是中国历史上地籍的正式独立。清康熙帝在1712年发布“盛世滋生人丁,永不加赋”的上谕,使人丁与钱粮脱钩,丁税与户籍分离。

——摘自吴昆昆《中国古代户籍管理

与现代户籍管理比较》

材料二 秦朝时,将户籍制度统一起来,按不同情况区分不同的户籍,确定了户口的什伍编制方式;规定了生著死削的统一办法,并把户籍法律制度作为国家制度不可或缺的组成部分,随着国家成文法典的公开而布之于众。西汉时期,承袭了秦朝的户籍制度,采用了编户以及乡亭制等有力措施,从而使户籍管理更加完善和周密;秦朝的户籍制度采取了把农民固着在土地上的办法,以使土地得以充分有效的利用;并且按一家一户的原则来登记和管理户口,开始实行户赋和口赋相结合的算赋和征赋制度。秦汉户籍制度一直为以后历代王朝所沿用。

——摘编自张琳《中国古代户籍制度

的演变及其政治逻辑分析》

(1)根据材料一,简要概括中国古代户籍制度的典型特点,并结合所学知识分析其形成的原因。(14分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析户籍制度产生的历史作用。 (12分)

14.阅读材料,回答问题。

材料一 中国的宗族慈善可以追溯到战国时期,当时分散在各个家族中的祭田、族田、贡士庄等已经成为中国古代社会保障体系中的重要组成部分。宗族慈善到了宋朝有显著的发展。当时社会贫富贵贱之分日显频繁,由贱入贵的士大夫或经过漫长的卧薪尝胆,或经过数代人乃至众乡亲的节俭共助,他们早已深感入仕的来之不易,故多怀有对家族或乡井的报恩之念。宋代的许多大家族发展出了多种宗族慈善的形式,如义庄、义田、义塾等。他们通过此类义举,在“睦族敬宗”的旗号下,对族内成员在生养、学业、贫病和婚丧嫁娶等方面遭遇困难时加以救济。

——《中国慈善发展历史》

材料二 德国于1863年颁布了《工人疾病保险规定的准则》,1884年颁布了《事故保险法》,1889年颁布了《伤残及养老保险法》,再加上20世纪初颁布实施的其他医疗、工伤、失业等法律,德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系。……1941年贝弗里奇设计的社会保障计划涵盖了养老、疾病、残疾、死亡、工伤、失业、妇女、儿童等八大保险项目,此后瑞典发展了这些思想,对公民实行全民性的普遍保障和广泛优厚的公共津贴,而被称为“福利国家的橱窗”。从某种意义上来说,贝弗里奇报告成为战后西方社会保障制度建设的里程碑,也为后来社会保障文化的形成奠定了基础。

——胡继晔《追寻中西方社保文化的起源和发展》

(1)根据材料一,概括古代中国社会保障的特点。 (8分)

(2)根据材料一、二,分析近代西方社会保障与古代中国的不同之处,并结合所学知识说明“德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系”的原因。 (10分)

(3)综合上述材料,归纳社会保障发展的趋势。 (8分)

单元素养评价(六)(第六单元)

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.中国古代的“乡里”发端于先秦,秦汉时期乡里体制渐趋成型,举凡地方赋役征派、狱讼治安、婚丧祭祀、选举教化等无不由其承担,被称为“治民之基”,由此可知,秦汉“乡里”( )

A.属于地方自治机关

B.职官由中央直接任免

C.属于社会经济组织

D.履行宗法与行政职能

【解析】选D。“治民之基”体现了管理百姓的作用,不是自治性质,故A错误;“秦汉时期乡里体制”不属于中央直接任免的范围,故B错误;“狱讼治安、婚丧祭祀、选举教化”多数属于政治管理的范畴,故C错误;“地方赋役征派、狱讼治安、婚丧祭祀、选举教化”既包含有宗法的职能,也有国家行政管理的职能,故D正确。

2.班固《汉书·百官公卿表》:“大率十里一亭,亭有长;十亭一乡,皆秦制也。”《晋书·职官志》记载:“县五百户以上皆置乡;三千以上,置二乡;五千以上,置三乡;万以上,置四乡,乡置啬夫一人。乡户不满千以下,置治书吏一人,千人以上,置吏一人,佐二”。从这些材料中可以看出( )

A.“皇权不下县”说法确实是错误的

B.“皇帝无为而天下治”的治理模式

C.乡绅阶层已成为乡村的主导性力量

D.“县下惟宗族,宗族皆自治”状况

【解析】选 A。根据材料和所学知识可知,秦朝在地方设置亭长、乡长等,地方的长官由中央任命,根据《晋书·职官志》的相关记载在地方设置官员进行管理,可见当时地方受中央管辖,所以“皇权不下县”说法确实是错误的;B材料中没有体现皇帝的无为而治模式,故B错误;C材料体现的是中央对地方的管理,没有涉及乡绅阶层成为乡村的主导力量,故C错误; D“县下惟宗族,宗族皆自治”体现的是地方统治以宗族为主,而材料反映的是中央对方的管理,不是宗族管理,故D错误。

3.按照宋朝的户籍制度,客户直接编入户籍,成为国家的正式编户,并承担某些国家赋役,而不再是地主的“私属”。地主与客户的关系主要是土地租佃关系,还有部分雇佣关系。在土地租佃关系下,佃户(即客户)只需按契约向地主交纳地租,而不必承担其他方面的义务,地主也无权再向佃户提供任何形式的荫庇。由此可知当时( )

A.土地租佃关系减轻了农民的赋税负担

B.户籍制度把客户进一步固着在土地上

C.客户的人身自由得到了法律上的确认

D.资本主义的生产关系在农村已经产生

【解析】选C。根据题干“不再是地主的′私属′”“佃户只需按契约向地主交纳地租”表明地主与客户的关系主要是租佃契约关系,佃户只需按契约向地主交纳地租,而不必承担其他方面的义务,可见农民对地主的人身依附关系有所减弱,故C正确;注意题干“客户直接编入户籍,成为国家的正式编户,并承担某些国家赋役”并没有反映政府减少赋税,故A错误; 根据题干“不再是地主的′私属′”“佃户只需按契约向地主交纳地租”表明地主对农民的人身控制有所松弛,显然政府并不是进一步把佃户束缚在土地上,故B错误;结合所学知识,资本主义的生产关系萌芽在明朝中后期产生,与宋朝这一时间不符,故D错误。

4.抄劄(通“札”)制度是宋代的赈灾户口调查登记制度。有别于税账、丁账等不计妇女的做法,抄劄的对象包含男女老幼,并按家业分等。赈灾时户等越高所获救助越少,中产以上家庭不仅“不系赈救”,且要出粮帮助赈济灾民。材料体现了宋代 ( )

A.奉行善政养民的执政理念

B.扩大丁税的征收范围

C.固化儒家伦理的尊卑等级

D.建立健全的户籍制度

【解析】选A。依据材料可知,抄劄制度为国家和各类官府救助民众提供了依据,带有一定的“养民”色彩,使无助的直接生产者在灾害发生时获得国家的特别赈济,既是切实保障他们基本生活的人道主义善政,也最大程度地保障了社会延续和再生产对劳动力的基本需要,所以这体现了宋代奉行善政养民的执政理念,因此A正确。 B错误,材料主要涉及的是宋代赈灾按照户等的贫富情况分类对待,并未涉及征税问题;C错误,材料体现的是宋代赈灾按照户等的贫富情况分类对待,与强调尊卑等级的儒家伦理观念无关;D错误,材料主要体现的是宋代赈济灾民按照户等的贫富情况分类对待,没有体现建立健全的户籍管理制度。

5.周代经常遣使“分行四方,延问疾苦”;汉代将政府救助“贫不能自存者”列入律法;宋代多行招商赈济、以工代赈之举,同时还鼓励民间互助。这反映了中国古代的扶贫工作( )

A.源远流长、历代延续

B.因地制宜、注重方法

C.分类精准、成效显著

D.政府主导、手段增多

【解析】选D。周、汉、宋并不是相延续的朝代,所以无法体现中国古代的扶贫工作源远流长、历代延续,故排除A;题意中的中国古代扶贫工作并没有不同地区的不同内容,无法说明因地制宜注重方法,排除B;题中的内容没有体现中国古代扶贫工作进行精准分类,也没有反映扶贫工作的成效,排除C;周、汉、宋的扶贫工作主要以政府为主导,扶贫手段增多,故D正确。

6.下表是古代我国县级政区分等标准表(节选)

秦汉 大县万户

以上 小县万户

以下

北周 一等

(7 000户

以上) 二等

(1 500户

以上) 三等

(1 000户

以上) 四等

(500户

以上)

唐(开元) 上等

(6 000户

以上) 中等

(3 000户

以上) 中下等

(3 000户

以下) 下等

(1 000户

以下)

宋代 望县

(4 000户

以上) 上县

(2 000户

以上) 中县

(1 000户

以上) 下县

(1 000户

以下)

明代 上县

(粮10万石

以下) 中县

(粮6万石

以下) 下县

(粮3万石

以下)

据表可得出我国古代( )

A.中央对基层管理存在“困惑”

B.政府对人口的控制逐渐松弛

C.呈现县域面积不断减小的趋势

D.经济发展程度决定基层管理

【解析】选B。由古代我国县级政区分等标准看出,对县级政区的分等标准逐渐降低,说明政府对人口的控制逐渐松弛,故B正确;材料体现出政府对人口的控制逐渐松弛,无法体现“中央对基层管理存在′困惑′”,排除A;材料只有对县级政区分等的户数和粮食产量标准,无法体现县域面积标准,排除C;材料反映的是对县级政区的分等标准,无法体现经济发展程度决定基层管理,排除D。

7.第二次世界大战以后,受民主社会主义思潮影响的西欧各国,纷纷行动起来,打造社会保障、社会救济和社会工作的“三驾马车”。这表明西欧各国致力

于( )

A.开发“新经济”

B.发展第三产业

C.建立福利国家

D.实施国家垄断资本主义

【解析】选C。 “新经济”出现于20 世纪90 年代的美国,故排除A。根据“打造社会保障、社会经济和社会工作的′三驾马车′”可知战后西欧各国致力于发展福利国家,没有体现发展第三产业和实施国家垄断资本主义的内容,所以B、D不符合题意。

8.罗斯福新政期间,政府一方面成立联邦紧急救济署,给老人、残疾人提供社会救济,另一方面制订了一个大规模的公共工程计划来吸收无职业者。这些措施的意图是( )

A.调节工业生产 B.稳定金融秩序

C.减少耕种面积 D.维护社会稳定

【解析】选D。材料中论述的是社会救济问题以及以工代赈,这些措施在很大程度上保障了社会就业,稳定了社会秩序,缓和了工人阶级和资本家之间的矛盾,故D正确;材料反映的是社会救济措施,不是调节工业和稳定金融措施,故A和B错误;减少耕种面积属于罗斯福新政的农业措施,故C错误。

9.1933年5月,美国国会通过了《紧急救济法令》,到1936年止,美国政府大约支出30亿美元用于失业救济。1935年,又通过《社会保障法》,在全国范围内推行养老金制度和失业保险制度。材料说明罗斯福政府为克服危机而力图( )

A.将临时救济与制度保障相结合

B.将紧急救济与促进就业相结合

C.将促进生产与刺激消费相结合

D.将以工代赈与维护稳定相结合

【解析】选A。《紧急救济法令》是一种临时救济,而《社会保障法》则是一种制度保障,A正确;罗斯福政府为克服危机而采取的这两项措施是关于失业救济和养老金制度、失业保险制度,并没有提到如何促进就业,因此排除B;也没有提到以工代赈、促进生产与刺激消费,排除C、D。

10.在西方国家的福利制度中,社会公正这一概念始终包含着两重含义,彼此相辅相成:一是机会的平等,即制度的平等问题;二是国家保护人的转移支付,即再分配作用问题。结合右图,下列对西方国家福利制度的理解正确的是( )

A.实施社会福利,实现了社会平等

B.“保护人的转移支付”是为了缓解贫困

C.福利制度提高了人们的工作积极性

D.国家福利就是保障就业和收入

【解析】选B。第二次世界大战后,西方国家从缓解社会矛盾等角度,提出建立“福利国家”的主张;实施社会福利并不是实现了社会平等;福利制度助长了人的惰性心理;国家福利与保障就业和收入不能画等号,A、C、D均不正确。社会福利的核心是为了缓解贫困,B符合题意。

11.《当代西方“福利国家”政策分析》:“福利国家”政策的实施,对减少社会不公,抑制两极分化从而缓和社会矛盾,具有明显的“消解阀”作用,它增加了消费,扩大了市场,增加了就业,对经济周期进行一定的调节等,对资本主义经济发展起到了较大的促进作用。对材料理解有误的是( )

A.有助于稳定社会秩序

B.推动了社会物质水平的提高

C.缩小了贫富间的差距

D.调动工作的积极性

【解析】选D。材料“对减少社会不公,抑制两极分化从而缓和社会矛盾,具有明显的′消解阀′作用,它增加了消费,扩大了市场,增加了就业……对资本主义经济发展起到了较大的促进作用”反映了福利国家制度有利于缩小贫富间的差距、稳定社会秩序,促进社会经济的发展,故A、B、C理解正确,不符合题意,排除;福利国家制度容易导致人的懒惰性,不利于调动工作的积极性,故D理解错误,但符合题意。

12.当代英国经济学家尼古拉斯·巴尔指出,福利国家有其自身的价值,同时也是反对市场价值的一种手段,因为它能阻止过分不平等造成的社会风险与政治风险。而早在1943年,丘吉尔就宣布“对于任何一个社群来说,没有比让婴儿喝上牛奶更好的投资了。”据此可知( )

A.完善的福利制度是英国赢得第二次世界大战的重要举措

B.市场经济在第二次世界大战后遭到西方国家的抛弃

C.福利制度推动英国政府加大经济上的投资

D.福利国家制度兼具人本价值和政治意义

【解析】选D。“它能阻止过分不平等造成的社会风险与政治风险” “对于任何一个社群来说,没有比让婴儿喝上牛奶更好的投资了”体现了福利国家制度的政治意义和对人的关注,故D正确。福利制度是在第二次世界大战以后建立的,故A错误。福利制度是“混合经济”,是政府干预与市场相结合,并非抛弃市场经济,故B错误。福利制度推动英国政府在医疗保健服务、养老、住房、失业保险、教育等方面的支出,而非加大经济上的投资,故C错误。故选D。

二、非选择题(本大题共2小题,每小题26分,共52分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋时期,齐国首创严格的以定四民之居为目的的户籍制度。战国时期商鞅变法“令民为什伍,而相牧司连坐”。两汉时期一直实行编户齐民制度,凡编入国家统一户籍的民户,都称为编户。政权进行严密的户口登记的查验工作,规定每人必须注明户籍,防止入户脱籍,这一制度一直被历代封建王朝继承。

唐朝安史之乱后,土地兼并加剧,失去土地的农民因无法承受原来的租调负担而纷纷逃亡,唐德宗时开始推行两税法,规定不以户籍登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。到明洪武年间,封建政府进行了一次全国范围的土地清丈和地籍整理运动,整理的结果被编制为鱼鳞图册,这是中国历史上地籍的正式独立。清康熙帝在1712年发布“盛世滋生人丁,永不加赋”的上谕,使人丁与钱粮脱钩,丁税与户籍分离。

——摘自吴昆昆《中国古代户籍管理

与现代户籍管理比较》

材料二 秦朝时,将户籍制度统一起来,按不同情况区分不同的户籍,确定了户口的什伍编制方式;规定了生著死削的统一办法,并把户籍法律制度作为国家制度不可或缺的组成部分,随着国家成文法典的公开而布之于众。西汉时期,承袭了秦朝的户籍制度,采用了编户以及乡亭制等有力措施,从而使户籍管理更加完善和周密;秦朝的户籍制度采取了把农民固着在土地上的办法,以使土地得以充分有效的利用;并且按一家一户的原则来登记和管理户口,开始实行户赋和口赋相结合的算赋和征赋制度。秦汉户籍制度一直为以后历代王朝所沿用。

——摘编自张琳《中国古代户籍制度

的演变及其政治逻辑分析》

(1)根据材料一,简要概括中国古代户籍制度的典型特点,并结合所学知识分析其形成的原因。(14分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析户籍制度产生的历史作用。 (12分)

【解析】第(1)题第一问的特点,依据材料一概括即可。第二问的原因,结合所学从小农经济、专制制度、土地兼并以及商品经济发展的影响分析即可。第(2)题根据材料二从国家对人民的管理、经济发展、政治统治的加强等方面进行分析作用。

答案:(1)特点:前期对人口进行严密控制、禁锢人的自由迁徙;后期对人口控制功能逐渐减弱。形成原因:农耕文明及小农经济的经济基础;专制主义中央集权的统治需要;土地兼并的严重、商品经济的发展导致人身依附关系的松弛。

(2)作用:加强了对民户的控制;便于征发兵役、徭役及课取赋税,保证国家有充足的赋税收入;成为古代国家进行政治控制的重要手段;成为封建统治的制度基础和保障。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 中国的宗族慈善可以追溯到战国时期,当时分散在各个家族中的祭田、族田、贡士庄等已经成为中国古代社会保障体系中的重要组成部分。宗族慈善到了宋朝有显著的发展。当时社会贫富贵贱之分日显频繁,由贱入贵的士大夫或经过漫长的卧薪尝胆,或经过数代人乃至众乡亲的节俭共助,他们早已深感入仕的来之不易,故多怀有对家族或乡井的报恩之念。宋代的许多大家族发展出了多种宗族慈善的形式,如义庄、义田、义塾等。他们通过此类义举,在“睦族敬宗”的旗号下,对族内成员在生养、学业、贫病和婚丧嫁娶等方面遭遇困难时加以救济。

——《中国慈善发展历史》

材料二 德国于1863年颁布了《工人疾病保险规定的准则》,1884年颁布了《事故保险法》,1889年颁布了《伤残及养老保险法》,再加上20世纪初颁布实施的其他医疗、工伤、失业等法律,德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系。……1941年贝弗里奇设计的社会保障计划涵盖了养老、疾病、残疾、死亡、工伤、失业、妇女、儿童等八大保险项目,此后瑞典发展了这些思想,对公民实行全民性的普遍保障和广泛优厚的公共津贴,而被称为“福利国家的橱窗”。从某种意义上来说,贝弗里奇报告成为战后西方社会保障制度建设的里程碑,也为后来社会保障文化的形成奠定了基础。

——胡继晔《追寻中西方社保文化的起源和发展》

(1)根据材料一,概括古代中国社会保障的特点。 (8分)

(2)根据材料一、二,分析近代西方社会保障与古代中国的不同之处,并结合所学知识说明“德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系”的原因。 (10分)

(3)综合上述材料,归纳社会保障发展的趋势。 (8分)

【解析】第(1)题特点可根据材料一“追溯到战国时期”“分散在各个家族中”“许多大家族发展出了多种宗族慈善的形式”“族内成员在生养、学业、贫病和婚丧嫔等方面遭遇困难时加以救济”等信息,可以从悠久的历史、民间的发起、帮扶的对象、宗族的特色、形式的多样、内容的广泛等方面加以归纳。第(2)题第一问的不同之处,可根据材料二“德国建立起当时世界上最完备的社会保障法律体系”“涵盖了养老、疾病、残疾、死亡、工伤、失业、妇女、儿童等八大保险项目”“对公民实行全民性的普遍保障和广泛优厚的公共津贴”等信息,可以从制订主体立法保障、保障内容、保障对象等角度进行归纳;第二问的原因结合所学知识解答即可,如政治上,完成国家统一,建立近代政权;经济上,两次工业革命推动,资本主义经济迅速发展;思想上,马克思主义的诞生与传播,推动了福利国家的形成。第(3)题趋势结合材料一、二,可从中西方社会保障不同处入手,如民间到官方;自发到法律保障;保障内容、受益不断扩大等方面进行归纳。

答案:(1)特点:民间发起;宗族慈善,大家族主持;帮扶对象以族内成员为主:形式多样;帮扶内容广泛。

(2)不同之处:采用立法手段;内容更完备;对象更全面;影响更深远。原因:国家统一,确立了资产阶级代议制;两次工业革命的推动;马克思主义在德国的萌生与传播。

(3)趋势:由民间发起到政府主导;由宗族慈善到福利国家;由无法到重视法律的规范与保障。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理