专题4 文言文阅读(课内外对比阅读) 专项训练—广西百色市2021届中考语文复习(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题4 文言文阅读(课内外对比阅读) 专项训练—广西百色市2021届中考语文复习(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 188.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题四 文言文阅读(课内外对比阅读)

争分夺秒:______分钟

一、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(选自郦道元《三峡》)

【乙】自黄牛滩东入西陵界①,至峡口百许里,山水纡曲,而两岸高山重嶂,非日中夜半,不见日月,绝壁或千许丈,其石采色形容,多所像类②。林木高茂,略尽冬春;猿鸣至清,山谷传响,泠泠不绝。所谓三峡,此其一也。

山松言:常闻峡中水疾书记及口传悉以临惧相戒③,曾无④称有山水之美也。及余来践跻⑤此境,既至欣然,始信耳闻之不如亲见矣。其叠崿⑥秀峰,奇构异形,固难以辞叙。林木萧森⑦,离离蔚蔚,乃在霞气之表。仰瞩俯映,弥习弥佳,流连信宿,不觉忘返。目所履历,未尝有也。既自欣得此奇观,山水有灵,亦当惊知己於⑧千古矣。

(节选自袁山松《宜都记》)

【注释】①黄牛滩:长江中的滩名,位于西陵峡中段江中。西陵界:西陵峡,三峡其中之一。②多所像类:很多像某种东西的形状。③戒:同“诫”,告诫。④曾无:还没有。⑤践跻:登临。⑥崿(è):山崖。⑦萧森:草木茂密的样子。⑧於:同“于”,在。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.或王命急宣 或异二者之为

B.春冬之时 沿河求之

C.至峡口百许里 过中不至

D.其石采色形容 其真无马耶

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文节选自郦道元的《水经注校证》,全书详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,是我国古代地理名著,并具有较高的文学价值。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“常闻峡中水/疾书记及口传悉/以临惧相戒/”。

C.【甲】文中的“白帝”是古城名,“江陵”也是古城名;【乙】文中的“耳闻之不如亲见”意思是听人传说不如亲眼所见。

D.【甲】文的“重岩叠嶂”与【乙】文的“所谓三峡,此其一也”分别是省略句和判断句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文按照时间顺序分别写出了三峡的壮美、秀美和凄美,给人留下了深刻的印象。

B.【乙】文中作者描写了三峡中长达百多里的西陵峡的壮观最象。

C.【甲】【乙】两文都写了两岸猿声,但【甲】文重在写猿声凄异,突出三峡秋天景色的凄美;【乙】文重在写猿声不断,突出三峡的勃勃生机。

D.【甲】【乙】两文都采用借景抒情的手法。【甲】文写秋天景色的凄美,间接地表达了景物带给人们的感伤情绪,更突出了秋天的凄凉冷落;【乙】文写出了三峡的勃勃生机,也写出作者在旅行过程中看到各种景象的欣喜之情。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

(2)及余来践跻此境,既至欣然,始信耳闻之不如亲见矣。

二、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(选自吴均《与朱元思书》)

【乙】道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵①两岸,悉皆怪石,攲嵌②盘曲,不可名状。清流触石,洄悬激注;佳木异竹,垂阴相荫。

此溪若在山野,则宜逸民退士③之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者④之林亭。而置州⑤以来无人赏爱徘徊溪上为之怅然。乃疏凿芜秽,俾⑥为亭宇;植松与桂,兼之香草,以裨⑦形胜。为溪在州右,遂命之曰“右溪”。刻铭石上,彰⑧示来者。

(选自元结《右溪记》)

【注释】①抵:击拍。②欹嵌:石块错斜嵌插溪岸的样子。③逸民退士:指不仕的隐者和归隐的官宦。④静者:谓仁人。⑤置州:唐朝设置道州。⑥俾:准备。⑦裨:补益,增添好处。⑧彰:宣扬。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是)(2分)

A.奇山异水,天下独绝 属引凄异

B.鸢飞戾天者 马之千里者

C.则可为都邑之胜境 射者中,弈者胜

D.以裨形胜 以其境过清

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文选自《吴均集校注》,作者吴均,南朝梁文学家。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“而置州以来/无人赏爱/徘徊溪上/为之怅然/”。

C.【甲】文“鸢飞戾天”意为鸢鸟飞到天上,这里比喻极力追求名利;【乙】文“步”在古代是一种长度单位。古人以举足一次为一步。

D.【甲】文中“急湍甚箭”与【乙】文中“为之怅然”都是省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文构思奇巧,开头以“奇山异水,天下独绝”对富春江风光进行高度概括和赞叹,作为“文眼”,统领全文。

B.【乙】文第一段写溪,突出其小;写石,突出其怪;写水,突出其清;写木竹,突出其“垂阴”。均从正面写溪流,突出景物的美。

C.【甲】【乙】两文都是借景抒情,两文作者都有着淡泊名利、热爱自然的思想情感。

D.【甲】【乙】两文景物描写生动形象,动静结合,语言优美,情感真挚。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)急湍甚箭,猛浪若奔。

(2)刻铭石上,彰示来者。

三、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】文帝之后六年,匈奴大入边。乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳:以备胡。

上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。先驱曰:“天子且至!”军门都尉曰:“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’。”居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。”亚夫乃传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约,军中不得驱驰。”于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:“介胄之士不拜,请以军礼见。”天子为动,改容式车。使人称谢:“皇帝敬劳将军。”成礼而去。

既出军门,群臣皆惊。文帝曰:“嗟呼,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪!”称善者久之。

(选自《周亚夫军细柳》)

【乙】李牧者,赵之良将也。常居雁门,备匈奴。以便宜①置吏,市租皆输入莫府②,为士卒费。日击数牛飨③士,习射骑,厚遇战士。为约曰:“匈奴即入盗④,急入收保⑤,有敢捕虏者斩。”匈奴每入,烽火谨,辄入收保,不敢战。如是数岁,亦不亡失。然匈奴以李牧为怯,虽赵边兵亦以为吾将怯。

赵王让⑥李牧,李牧如故。赵王怒,召之,使他人代将。岁余,匈奴每来,出战,数不利,失亡多。复请李牧。李牧至如故约匈奴数岁无所得。边士日得赏赐而不用,皆愿一战。于是乃具选车得千三百乘,选骑得万三千匹,百金之士⑦五万人,彀者十万人,悉勒习战。李牧多为奇阵,大破杀匈奴十余万骑。其后十余岁,匈奴不敢近赵边城。

(节选自《史记·廉颇蔺相如列传》,有删改)

【注释】①便(biàn)宜:依照实际情况灵活掌握。②莫府:即幕府。③飨(xiǎng):用酒食招待。④入盗:入侵。⑤收保:收拢人马物资退入营堡。“保”同“堡”。⑥让:责备。⑦百金之士:能冲锋陷阵的勇士。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.上自劳军 劳其筋骨

B.至于亚夫 欲报之于陛下也

C.使他人代将 海运则将徙于南冥

D.然匈奴以李牧为怯 是焉得为大丈夫乎

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文节选自西汉历史学家司马迁的《史记·绛侯周勃世家》,初中阶段我们还学过他的作品《陈涉世家》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“李牧至/如故约匈奴/数岁无所得/”。

C.【甲】文中“侯”指封建五等爵位的第二等;【乙】文中“烽火”指古代边防军事通讯的重要手段,烽火燃起表示国家战事出现。

D.【甲】文的“此真将军矣”与【乙】文的“李牧者,赵之良将也”均为判断句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文中周亚夫是一位治军严明、恪尽职守、刚正不阿的“真将军”。细柳营官兵均严格遵守军令,周亚夫见到皇帝没有跪拜,而是以军礼参见,是为了衬托皇上的威严。

B.【乙】文中“匈奴每来,出战,数不利,失亡多”从反面说明李牧之前对匈奴的用兵策略是正确的。

C.【甲】【乙】两文都是描写古代名将治军的文章,周亚夫和李牧都是治军严谨(恪尽职守、令出如山)和坚持原则(刚正不阿、不取悦君主)的一代名将。

D.【甲】【乙】两文都采用了正面描写与侧面描写相结合的写作手法。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)将军约,军中不得驱驰。

将军规定,军营中不准纵马奔驰。

(2)如是数岁,亦不亡失。

像这样连续几年,也没有什么伤亡损失。

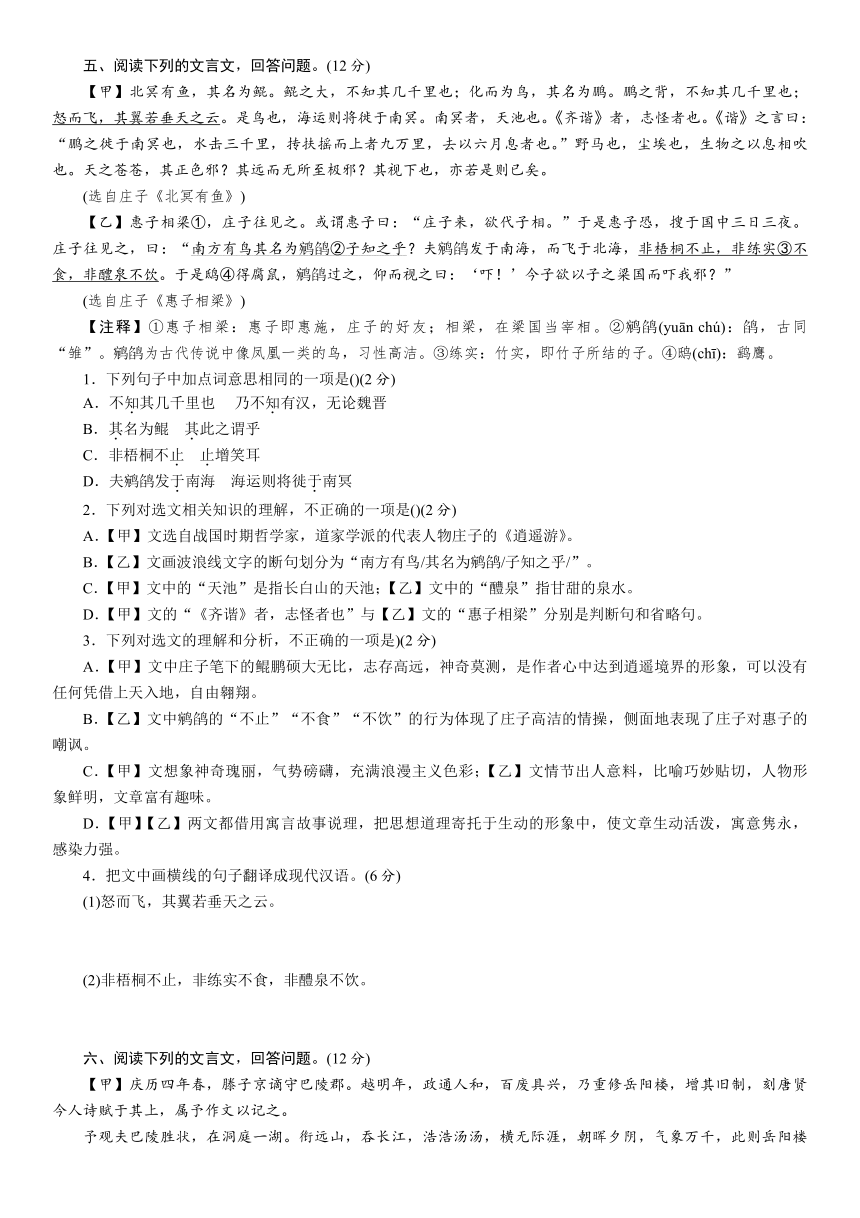

四、(2020年聊城中考改编)阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食黄门置箸而叹东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记》)

【注释】①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.遂至承天寺寻张怀民 未果,寻病终

B.念无与为乐者 未复有能与其奇者

C.共买食之 虽有嘉肴,弗食

D.相遇于梧、藤间 皆朝于齐

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文选自《苏轼文集》。苏轼,字子瞻,又字和仲,号东坡居士,宋代文学家;与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“觕恶不可食/黄门置箸而叹/东坡已尽之矣/”。

C.【甲】文中的“元丰”是宋仁宗赵顼的年号;【乙】文中的“黄门”指古代官职,是皇帝近侍之臣。

D.【甲】文的“解衣欲睡”与【乙】文的“共买食之”均为省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

B.【乙】文描写了苏轼、苏辙二人被贬后的艰难生活。“大笑”看似写乐,实则写人物的苦闷。

C.【甲】【乙】两文采用了不同的叙述人称:【甲】文以第一人称写寻友赏月的悠闲;【乙】文以第三人称叙述故事,“徐”和“大笑”准确传神地写出了人物的风采。

D.【甲】【乙】两文都采用记叙和描写的表达方式来写被贬后的生活,最后都以议论结尾。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)此先生“饮酒但饮湿”而已。

五、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

(选自庄子《北冥有鱼》)

【乙】惠子相梁①,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“南方有鸟其名为鹓鹐②子知之乎?夫鹓鹐发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实③不食,非醴泉不饮。于是鸱④得腐鼠,鹓鹐过之,仰而视之曰:‘吓!’今子欲以子之梁国而吓我邪?”

(选自庄子《惠子相梁》)

【注释】①惠子相梁:惠子即惠施,庄子的好友;相梁,在梁国当宰相。②鹓鹐(yuān chú):鹐,古同“雏”。鹓鹐为古代传说中像凤凰一类的鸟,习性高洁。③练实:竹实,即竹子所结的子。④鸱(chī):鹞鹰。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.不知其几千里也 乃不知有汉,无论魏晋

B.其名为鲲 其此之谓乎

C.非梧桐不止 止增笑耳

D.夫鹓鹐发于南海 海运则将徙于南冥

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文选自战国时期哲学家,道家学派的代表人物庄子的《逍遥游》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“南方有鸟/其名为鹓鹐/子知之乎/”。

C.【甲】文中的“天池”是指长白山的天池;【乙】文中的“醴泉”指甘甜的泉水。

D.【甲】文的“《齐谐》者,志怪者也”与【乙】文的“惠子相梁”分别是判断句和省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是)(2分)

A.【甲】文中庄子笔下的鲲鹏硕大无比,志存高远,神奇莫测,是作者心中达到逍遥境界的形象,可以没有任何凭借上天入地,自由翱翔。

B.【乙】文中鹓鹐的“不止”“不食”“不饮”的行为体现了庄子高洁的情操,侧面地表现了庄子对惠子的嘲讽。

C.【甲】文想象神奇瑰丽,气势磅礴,充满浪漫主义色彩;【乙】文情节出人意料,比喻巧妙贴切,人物形象鲜明,文章富有趣味。

D.【甲】【乙】两文都借用寓言故事说理,把思想道理寄托于生动的形象中,使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)怒而飞,其翼若垂天之云。

(2)非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

六、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

……

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(节选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】延州诸砦①多失守,仲淹自请行,迁户部郎中兼知延州。先是,诏分边兵:总管领万人,钤辖②领五千人,都监领三千人。寇至御之,则官卑者先出。仲淹曰:“将不择人以官为先后取败之道也。”于是大阅州兵,得万八千人,分为六,各将三千人,分部教之,量贼众寡,使更出御贼。时塞门、承平诸砦既废,用种世衡③策,城青涧以据贼冲,大兴营田,且听民得互市④,以通有无。又以民远输劳苦,请建鄜城⑤为军,以河中、同、华中下户税租就输之。

(节选自《宋史·列传·卷七十三》)

【注释】①砦(zhài):同“寨”。②钤(qián)辖:宋代军职名。③种世衡:北宋将领、种家军开山人。④互市:往来贸易。⑤鄜(fū)城:郏城县,今陕西洛川境内。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.百废俱兴 是故谋闭而不兴

B.属予作文以记之 已而之细柳军

C.且听民得互市 年且九十

D.则官卑者先出 亦若是则已矣

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文选自《范仲淹全集》,初中阶段我们还学过他的词《渔家傲·秋思》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“将不择人/以官为先后/取败之道也/”。

C.【甲】文中的“庆历四年”的“庆历”是宋徽宗赵佶的年号;【乙】文中的“请行”的意思是请求前往。

D.【甲】文的“此则岳阳楼之大观也”与【乙】文的“于是大阅州兵”分别为判断句和省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文中“前人之述备矣”一句轻轻带过,既回应前文“唐贤今人诗赋”一语,又转出新意。

B.【乙】文中范仲淹推行军事改革,根据敌军人数多寡出兵,并兴办水利、开放贸易、建立军事基地,政绩卓越。

C.【甲】文中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”表明范仲淹的政治抱负,【乙】文正是他对这一抱负的实践。

D.【甲】文写作特点是写景、议论相结合,【乙】文则是以叙事为主,两文都体现了范仲淹的“忧乐观”。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)不以物喜,不以己悲。

(2)大兴营田,且听民得互市,以通有无。

七、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(节选自《唐雎不辱使命》)

【乙】荆轲奉樊於期①头函,而秦武阳②奉地图匣,以次进。至陛③下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少④假借⑤之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发⑥图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕⑦之。未至身,秦王惊,自引而起,绝⑧袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还⑨柱而走。群臣惊愕,卒⑩起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中?执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时不及召下兵以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

(节选自《荆轲刺秦王》)

【注释】①樊於期:秦国将领,因得罪秦王逃到燕国。②秦武阳:人名,又名秦舞阳,充任荆轲出使秦国的副手。③陛:殿前的台阶。④少:同“稍”。⑤假借:在文中是“原谅”的意思。⑥发:打开。⑦揕(zhèn):用刀剑等刺。⑧绝:挣断。⑨还:同“环”,绕。⑩卒:同“猝”,突然。?郎中:宫廷的侍卫。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.秦王使人谓安陵君曰

于是上乃使使持节诏将军

B.而安陵以五十里之地存者 博学而笃志

C.未尝见天子 大兄何见事之晚乎

D.以次进 以为顺流下矣

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文选自《战国策·魏策四》,它是一部纪传体史书。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“方急时/不及召下兵/以故荆轲逐秦王/”。

C.【甲】文中的“寡人”即为寡德之人,是古代君主、诸侯王对自己的谦称;【乙】文中的“图穷匕现”比喻事情发展到最后,真相或本意显露了出来。

D.【甲】文的“挺剑而起”与【乙】文的“因左手把秦王之袖”均是省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文中面对秦王,唐雎英勇无畏,应对自如,当秦王以“逆寡人”“轻寡人”相责难时,唐雎先重申安陵君的立场,再以“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”一句,表明守土的坚定信念。

B.【乙】文所记叙的是荆轲刺秦王的经过:他拿着匕首,追赶秦王,而其余臣子则袖手旁观。

C.【甲】【乙】两文都是写使者与秦王斗争的故事,最终是“文斗”的唐雎不辱使命;“武斗”的荆轲身死异国。

D.【甲】【乙】两文在人物刻画上均使用了衬托的手法,其中【乙】文用秦武阳的“色变振恐”衬托出荆轲的沉着冷静。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)怀怒未发,休祲降于天。

(2)轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

八、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《左传·庄公十年》)

【乙】张骞,汉中人也,建元中为郎①。时,匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募与甘父②俱出陇西使月氏。径匈奴,匈奴得之,传诣单于。单于留骞十余岁,予妻,有子,然骞持汉节不失。骞为人强力,宽大信人,蛮夷爱之。单于死,国内乱,骞与胡妻及甘父俱亡归汉。骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。骞以校尉从大将军击匈奴,知水草处,军得以不乏……西北国始通于汉矣。

(选文有删改)

【注释】①郎:郎官,一种官职。②甘父:张骞的随从,匈奴人。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.衣食所安 安求其能千里也

B.惧有伏焉 湖中焉得更有此人

C.传诣单于 诣太守

D.募能使者 安陵君因使唐雎使于秦

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文节选自《左传·庄公十年》。《左传》是中国古代一部史学和文学名著。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“骞以郎应/募与甘父俱出/陇西使月氏/”。

C.【甲】文中的“一鼓作气”比喻趁劲头大的时候抓紧做,一下子把事情完成;【乙】文中的“单于”是匈奴人对他们部落联盟首领的专称。

D.【甲】文的“夫战,勇气也”与【乙】文的“张骞,汉中人也”均是判断句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文中曹刿论战以“肉食者鄙”,即当权者见识浅薄,不能考虑周全为理论基础,而他深谋远虑的出发点是鲁庄公是否以百姓利益为主。

B.【乙】文中张骞在困境之中不忘朝廷使命,虽被匈奴扣留十余载,最终还是寻找机会与身边人逃出匈奴,最终归汉。

C.【甲】【乙】两文中的曹刿和张骞都具有强烈的爱国情怀:一个积极献计献策;一个忠君爱国矢志不渝。

D.【甲】【乙】两文使用精炼的语言,精到的取材,对比的手法,形象地刻画了曹刿和张骞的爱国形象。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

(2)月氏遁而怨匈奴,无与共击之。

专题四 文言文阅读(课内外对比阅读)

争分夺秒:______分钟

一、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(选自郦道元《三峡》)

【乙】自黄牛滩东入西陵界①,至峡口百许里,山水纡曲,而两岸高山重嶂,非日中夜半,不见日月,绝壁或千许丈,其石采色形容,多所像类②。林木高茂,略尽冬春;猿鸣至清,山谷传响,泠泠不绝。所谓三峡,此其一也。

山松言:常闻峡中水疾书记及口传悉以临惧相戒③,曾无④称有山水之美也。及余来践跻⑤此境,既至欣然,始信耳闻之不如亲见矣。其叠崿⑥秀峰,奇构异形,固难以辞叙。林木萧森⑦,离离蔚蔚,乃在霞气之表。仰瞩俯映,弥习弥佳,流连信宿,不觉忘返。目所履历,未尝有也。既自欣得此奇观,山水有灵,亦当惊知己於⑧千古矣。

(节选自袁山松《宜都记》)

【注释】①黄牛滩:长江中的滩名,位于西陵峡中段江中。西陵界:西陵峡,三峡其中之一。②多所像类:很多像某种东西的形状。③戒:同“诫”,告诫。④曾无:还没有。⑤践跻:登临。⑥崿(è):山崖。⑦萧森:草木茂密的样子。⑧於:同“于”,在。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(C)(2分)

A.或王命急宣 或异二者之为

B.春冬之时 沿河求之

C.至峡口百许里 过中不至

D.其石采色形容 其真无马耶

【解析】本题考查文言词语意思的辨析能力。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语的含义,进行比较,得出答案即可。A.有时/或许,也许;B.助词,的/代词,它;C.都是“到”的意思;D.代词,这/副词,难道。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文节选自郦道元的《水经注校证》,全书详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,是我国古代地理名著,并具有较高的文学价值。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“常闻峡中水/疾书记及口传悉/以临惧相戒/”。

C.【甲】文中的“白帝”是古城名,“江陵”也是古城名;【乙】文中的“耳闻之不如亲见”意思是听人传说不如亲眼所见。

D.【甲】文的“重岩叠嶂”与【乙】文的“所谓三峡,此其一也”分别是省略句和判断句。

【解析】本题考查文学文化常识、文言断句、词语解释和特殊句式。结合自己所掌握的知识,根据各个选项的描述,然后一一判断正误即可。B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“常闻峡中水疾/书记及口传/悉以临惧相戒/”。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(A)(2分)

A.【甲】文按照时间顺序分别写出了三峡的壮美、秀美和凄美,给人留下了深刻的印象。

B.【乙】文中作者描写了三峡中长达百多里的西陵峡的壮观最象。

C.【甲】【乙】两文都写了两岸猿声,但【甲】文重在写猿声凄异,突出三峡秋天景色的凄美;【乙】文重在写猿声不断,突出三峡的勃勃生机。

D.【甲】【乙】两文都采用借景抒情的手法。【甲】文写秋天景色的凄美,间接地表达了景物带给人们的感伤情绪,更突出了秋天的凄凉冷落;【乙】文写出了三峡的勃勃生机,也写出作者在旅行过程中看到各种景象的欣喜之情。

【解析】本题考查对文章内容的理解辨析能力。解答此题的关键是在通晓全文大意的基础上,结合所学知识,根据各个选项的描述,然后一一判断正误。A.【甲】文先写夏水襄陵之峻急雄壮,再写春冬时三峡情景,最后写秋季三峡情景。文章不是按时间顺序依次分述四季特点的。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

这中间相距一千二百里,即使骑着飞奔的马,驾着疾风,也没有这么快。

(2)及余来践跻此境,既至欣然,始信耳闻之不如亲见矣。

到我来实地登临这个地方,一到这里,感到特别欣喜,才相信耳闻不如亲眼所见。

二、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(选自吴均《与朱元思书》)

【乙】道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵①两岸,悉皆怪石,攲嵌②盘曲,不可名状。清流触石,洄悬激注;佳木异竹,垂阴相荫。

此溪若在山野,则宜逸民退士③之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者④之林亭。而置州⑤以来无人赏爱徘徊溪上为之怅然。乃疏凿芜秽,俾⑥为亭宇;植松与桂,兼之香草,以裨⑦形胜。为溪在州右,遂命之曰“右溪”。刻铭石上,彰⑧示来者。

(选自元结《右溪记》)

【注释】①抵:击拍。②欹嵌:石块错斜嵌插溪岸的样子。③逸民退士:指不仕的隐者和归隐的官宦。④静者:谓仁人。⑤置州:唐朝设置道州。⑥俾:准备。⑦裨:补益,增添好处。⑧彰:宣扬。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(B)(2分)

A.奇山异水,天下独绝 属引凄异

B.鸢飞戾天者 马之千里者

C.则可为都邑之胜境 射者中,弈者胜

D.以裨形胜 以其境过清

【解析】A.奇特/悲凉;B.助词,无实义;C.美好/胜利,取胜;D.介词,用来/介词,表因果关系,可译为“因为”。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(C)(2分)

A.【甲】文选自《吴均集校注》,作者吴均,南朝梁文学家。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“而置州以来/无人赏爱/徘徊溪上/为之怅然/”。

C.【甲】文“鸢飞戾天”意为鸢鸟飞到天上,这里比喻极力追求名利;【乙】文“步”在古代是一种长度单位。古人以举足一次为一步。

D.【甲】文中“急湍甚箭”与【乙】文中“为之怅然”都是省略句。

【解析】C.【乙】文“步”在古代是一种长度单位。古人以举足一次为一跬,举足两次为一步。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文构思奇巧,开头以“奇山异水,天下独绝”对富春江风光进行高度概括和赞叹,作为“文眼”,统领全文。

B.【乙】文第一段写溪,突出其小;写石,突出其怪;写水,突出其清;写木竹,突出其“垂阴”。均从正面写溪流,突出景物的美。

C.【甲】【乙】两文都是借景抒情,两文作者都有着淡泊名利、热爱自然的思想情感。

D.【甲】【乙】两文景物描写生动形象,动静结合,语言优美,情感真挚。

【解析】B.【乙】文从正面写溪、写水,又通过写石、写树、写竹从侧面烘托溪水。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)急湍甚箭,猛浪若奔。

湍急的流水比箭还快,凶猛的巨浪就像飞奔的快马。

(2)刻铭石上,彰示来者。

把这些文字刻在石上,明白地告诉后来人。

三、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】文帝之后六年,匈奴大入边。乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳:以备胡。

上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。先驱曰:“天子且至!”军门都尉曰:“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’。”居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。”亚夫乃传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约,军中不得驱驰。”于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:“介胄之士不拜,请以军礼见。”天子为动,改容式车。使人称谢:“皇帝敬劳将军。”成礼而去。

既出军门,群臣皆惊。文帝曰:“嗟呼,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪!”称善者久之。

(选自《周亚夫军细柳》)

【乙】李牧者,赵之良将也。常居雁门,备匈奴。以便宜①置吏,市租皆输入莫府②,为士卒费。日击数牛飨③士,习射骑,厚遇战士。为约曰:“匈奴即入盗④,急入收保⑤,有敢捕虏者斩。”匈奴每入,烽火谨,辄入收保,不敢战。如是数岁,亦不亡失。然匈奴以李牧为怯,虽赵边兵亦以为吾将怯。

赵王让⑥李牧,李牧如故。赵王怒,召之,使他人代将。岁余,匈奴每来,出战,数不利,失亡多。复请李牧。李牧至如故约匈奴数岁无所得。边士日得赏赐而不用,皆愿一战。于是乃具选车得千三百乘,选骑得万三千匹,百金之士⑦五万人,彀者十万人,悉勒习战。李牧多为奇阵,大破杀匈奴十余万骑。其后十余岁,匈奴不敢近赵边城。

(节选自《史记·廉颇蔺相如列传》,有删改)

【注释】①便(biàn)宜:依照实际情况灵活掌握。②莫府:即幕府。③飨(xiǎng):用酒食招待。④入盗:入侵。⑤收保:收拢人马物资退入营堡。“保”同“堡”。⑥让:责备。⑦百金之士:能冲锋陷阵的勇士。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(D)(2分)

A.上自劳军 劳其筋骨

B.至于亚夫 欲报之于陛下也

C.使他人代将 海运则将徙于南冥

D.然匈奴以李牧为怯 是焉得为大丈夫乎

【解析】A.慰问/使……劳累;B.连词,表示提起相关的另一件事/介词,引出对象,可译为“给”;C.将领/将要;D.都是“是”的意思。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文节选自西汉历史学家司马迁的《史记·绛侯周勃世家》,初中阶段我们还学过他的作品《陈涉世家》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“李牧至/如故约匈奴/数岁无所得/”。

C.【甲】文中“侯”指封建五等爵位的第二等;【乙】文中“烽火”指古代边防军事通讯的重要手段,烽火燃起表示国家战事出现。

D.【甲】文的“此真将军矣”与【乙】文的“李牧者,赵之良将也”均为判断句。

【解析】B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“李牧至/如故约/匈奴数岁无所得/”。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(A)(2分)

A.【甲】文中周亚夫是一位治军严明、恪尽职守、刚正不阿的“真将军”。细柳营官兵均严格遵守军令,周亚夫见到皇帝没有跪拜,而是以军礼参见,是为了衬托皇上的威严。

B.【乙】文中“匈奴每来,出战,数不利,失亡多”从反面说明李牧之前对匈奴的用兵策略是正确的。

C.【甲】【乙】两文都是描写古代名将治军的文章,周亚夫和李牧都是治军严谨(恪尽职守、令出如山)和坚持原则(刚正不阿、不取悦君主)的一代名将。

D.【甲】【乙】两文都采用了正面描写与侧面描写相结合的写作手法。

【解析】A.是描写周亚夫的军威,而不是为了衬托皇上的威严。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)将军约,军中不得驱驰。

将军规定,军营中不准纵马奔驰。

(2)如是数岁,亦不亡失。

像这样连续几年,也没有什么伤亡损失。

四、(2020年聊城中考改编)阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食黄门置箸而叹东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记》)

【注释】①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(C)(2分)

A.遂至承天寺寻张怀民 未果,寻病终

B.念无与为乐者 未复有能与其奇者

C.共买食之 虽有嘉肴,弗食

D.相遇于梧、藤间 皆朝于齐

【解析】A.寻找/不久;B.和、同/欣赏、领悟;C.都是“吃”的意思;D.介词,在/介词,至,到达。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(C)(2分)

A.【甲】文选自《苏轼文集》。苏轼,字子瞻,又字和仲,号东坡居士,宋代文学家;与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“觕恶不可食/黄门置箸而叹/东坡已尽之矣/”。

C.【甲】文中的“元丰”是宋仁宗赵顼的年号;【乙】文中的“黄门”指古代官职,是皇帝近侍之臣。

D.【甲】文的“解衣欲睡”与【乙】文的“共买食之”均为省略句。

【解析】C.【甲】文的“元丰”是宋神宗的年号。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

B.【乙】文描写了苏轼、苏辙二人被贬后的艰难生活。“大笑”看似写乐,实则写人物的苦闷。

C.【甲】【乙】两文采用了不同的叙述人称:【甲】文以第一人称写寻友赏月的悠闲;【乙】文以第三人称叙述故事,“徐”和“大笑”准确传神地写出了人物的风采。

D.【甲】【乙】两文都采用记叙和描写的表达方式来写被贬后的生活,最后都以议论结尾。

【解析】B.写苏轼面对粗茶淡饭,坦然食之并大笑,是写他的乐观豁达。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

庭院中(的月光)如积水般清明澄澈,(仿佛)有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)此先生“饮酒但饮湿”而已。

这是东坡先生“喝酒只是润湿嘴巴”罢了。

五、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

(选自庄子《北冥有鱼》)

【乙】惠子相梁①,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“南方有鸟其名为鹓鹐②子知之乎?夫鹓鹐发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实③不食,非醴泉不饮。于是鸱④得腐鼠,鹓鹐过之,仰而视之曰:‘吓!’今子欲以子之梁国而吓我邪?”

(选自庄子《惠子相梁》)

【注释】①惠子相梁:惠子即惠施,庄子的好友;相梁,在梁国当宰相。②鹓鹐(yuān chú):鹐,古同“雏”。鹓鹐为古代传说中像凤凰一类的鸟,习性高洁。③练实:竹实,即竹子所结的子。④鸱(chī):鹞鹰。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(A)(2分)

A.不知其几千里也 乃不知有汉,无论魏晋

B.其名为鲲 其此之谓乎

C.非梧桐不止 止增笑耳

D.夫鹓鹐发于南海 海运则将徙于南冥

【解析】A.都是“知道”的意思;B.代词,它的/副词,表推测,可译为“大概”;C.停住不动,这里指栖息/仅,只;D.介词,从/介词,到。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(C)(2分)

A.【甲】文选自战国时期哲学家,道家学派的代表人物庄子的《逍遥游》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“南方有鸟/其名为鹓鹐/子知之乎/”。

C.【甲】文中的“天池”是指长白山的天池;【乙】文中的“醴泉”指甘甜的泉水。

D.【甲】文的“《齐谐》者,志怪者也”与【乙】文的“惠子相梁”分别是判断句和省略句。

【解析】C.【甲】文“天池”指天然形成的水池。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(A)(2分)

A.【甲】文中庄子笔下的鲲鹏硕大无比,志存高远,神奇莫测,是作者心中达到逍遥境界的形象,可以没有任何凭借上天入地,自由翱翔。

B.【乙】文中鹓鹐的“不止”“不食”“不饮”的行为体现了庄子高洁的情操,侧面地表现了庄子对惠子的嘲讽。

C.【甲】文想象神奇瑰丽,气势磅礴,充满浪漫主义色彩;【乙】文情节出人意料,比喻巧妙贴切,人物形象鲜明,文章富有趣味。

D.【甲】【乙】两文都借用寓言故事说理,把思想道理寄托于生动的形象中,使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。

【解析】A.【甲】文中“是鸟也,海运则将徙于南冥”一句的意思是:这只鸟,大风吹动海水的时候就要迁徙到南方的大海去了。这句话告诉我们鹏鸟奋飞必须凭借强大的风力,阐明世间万事万物,他们的活动都有所依靠,都是没有绝对精神自由的。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)怒而飞,其翼若垂天之云。

当它用力鼓动翅膀而飞的时候,那展开的双翅就像悬挂在天空的云。

(2)非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

不是梧桐树就不栖息,不是竹子所结的子就不吃,不是甘甜的泉水就不喝。

六、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

……

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(节选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】延州诸砦①多失守,仲淹自请行,迁户部郎中兼知延州。先是,诏分边兵:总管领万人,钤辖②领五千人,都监领三千人。寇至御之,则官卑者先出。仲淹曰:“将不择人以官为先后取败之道也。”于是大阅州兵,得万八千人,分为六,各将三千人,分部教之,量贼众寡,使更出御贼。时塞门、承平诸砦既废,用种世衡③策,城青涧以据贼冲,大兴营田,且听民得互市④,以通有无。又以民远输劳苦,请建鄜城⑤为军,以河中、同、华中下户税租就输之。

(节选自《宋史·列传·卷七十三》)

【注释】①砦(zhài):同“寨”。②钤(qián)辖:宋代军职名。③种世衡:北宋将领、种家军开山人。④互市:往来贸易。⑤鄜(fū)城:郏城县,今陕西洛川境内。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(D)(2分)

A.百废俱兴 是故谋闭而不兴

B.属予作文以记之 已而之细柳军

C.且听民得互市 年且九十

D.则官卑者先出 亦若是则已矣

【解析】A.兴办/兴起;B.代词,代指“重修岳阳楼”这件事/动词,往,到……去;C.并且/将近;D.都是连词,表顺承,可译为“就”。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(C)(2分)

A.【甲】文选自《范仲淹全集》,初中阶段我们还学过他的词《渔家傲·秋思》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“将不择人/以官为先后/取败之道也/”。

C.【甲】文中的“庆历四年”的“庆历”是宋徽宗赵佶的年号;【乙】文中的“请行”的意思是请求前往。

D.【甲】文的“此则岳阳楼之大观也”与【乙】文的“于是大阅州兵”分别为判断句和省略句。

【解析】C.【甲】文中的“庆历四年”的“庆历”是宋仁宗赵祯的年号。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(D)(2分)

A.【甲】文中“前人之述备矣”一句轻轻带过,既回应前文“唐贤今人诗赋”一语,又转出新意。

B.【乙】文中范仲淹推行军事改革,根据敌军人数多寡出兵,并兴办水利、开放贸易、建立军事基地,政绩卓越。

C.【甲】文中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”表明范仲淹的政治抱负,【乙】文正是他对这一抱负的实践。

D.【甲】文写作特点是写景、议论相结合,【乙】文则是以叙事为主,两文都体现了范仲淹的“忧乐观”。

【解析】D.【甲】文的写作特点是叙事、写景、议论、抒情相结合,不只有写景和议论。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)不以物喜,不以己悲。

不因外物和自己处境的变化而喜悲。

(2)大兴营田,且听民得互市,以通有无。

大力兴办屯田,并且听从人民的意愿开放往来贸易,以便边民互通有无。

七、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(节选自《唐雎不辱使命》)

【乙】荆轲奉樊於期①头函,而秦武阳②奉地图匣,以次进。至陛③下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少④假借⑤之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发⑥图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕⑦之。未至身,秦王惊,自引而起,绝⑧袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还⑨柱而走。群臣惊愕,卒⑩起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中?执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时不及召下兵以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

(节选自《荆轲刺秦王》)

【注释】①樊於期:秦国将领,因得罪秦王逃到燕国。②秦武阳:人名,又名秦舞阳,充任荆轲出使秦国的副手。③陛:殿前的台阶。④少:同“稍”。⑤假借:在文中是“原谅”的意思。⑥发:打开。⑦揕(zhèn):用刀剑等刺。⑧绝:挣断。⑨还:同“环”,绕。⑩卒:同“猝”,突然。?郎中:宫廷的侍卫。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(A)(2分)

A.秦王使人谓安陵君曰

于是上乃使使持节诏将军

B.而安陵以五十里之地存者 博学而笃志

C.未尝见天子 大兄何见事之晚乎

D.以次进 以为顺流下矣

【解析】A.都是“派遣”的意思;B.连词,表转折,可译为“却”/连词,表并列,相当于“和”,可不译;C.拜见、谒见/知晓;D.介词,按照,依照/动词,可译为“认为”。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(A)(2分)

A.【甲】文选自《战国策·魏策四》,它是一部纪传体史书。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“方急时/不及召下兵/以故荆轲逐秦王/”。

C.【甲】文中的“寡人”即为寡德之人,是古代君主、诸侯王对自己的谦称;【乙】文中的“图穷匕现”比喻事情发展到最后,真相或本意显露了出来。

D.【甲】文的“挺剑而起”与【乙】文的“因左手把秦王之袖”均是省略句。

【解析】A.《战国策》是一部国别体史书。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文中面对秦王,唐雎英勇无畏,应对自如,当秦王以“逆寡人”“轻寡人”相责难时,唐雎先重申安陵君的立场,再以“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”一句,表明守土的坚定信念。

B.【乙】文所记叙的是荆轲刺秦王的经过:他拿着匕首,追赶秦王,而其余臣子则袖手旁观。

C.【甲】【乙】两文都是写使者与秦王斗争的故事,最终是“文斗”的唐雎不辱使命;“武斗”的荆轲身死异国。

D.【甲】【乙】两文在人物刻画上均使用了衬托的手法,其中【乙】文用秦武阳的“色变振恐”衬托出荆轲的沉着冷静。

【解析】B.臣子并非袖手旁观,而是徒手来和荆轲搏斗。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)怀怒未发,休祲降于天。

心里的愤怒没发作出来,上天就降示征兆。

(2)轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

荆轲拿到地图之后捧着送给(秦王),打开地图,地图全部展开后露出了匕首。

八、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《左传·庄公十年》)

【乙】张骞,汉中人也,建元中为郎①。时,匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募与甘父②俱出陇西使月氏。径匈奴,匈奴得之,传诣单于。单于留骞十余岁,予妻,有子,然骞持汉节不失。骞为人强力,宽大信人,蛮夷爱之。单于死,国内乱,骞与胡妻及甘父俱亡归汉。骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。骞以校尉从大将军击匈奴,知水草处,军得以不乏……西北国始通于汉矣。

(选文有删改)

【注释】①郎:郎官,一种官职。②甘父:张骞的随从,匈奴人。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(D)(2分)

A.衣食所安 安求其能千里也

B.惧有伏焉 湖中焉得更有此人

C.传诣单于 诣太守

D.募能使者 安陵君因使唐雎使于秦

【解析】A.指安身/怎么;B.兼词,在那里/代词,表疑问,哪里,怎么;C.往,到/拜访;D.都是“出使”的意思。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文节选自《左传·庄公十年》。《左传》是中国古代一部史学和文学名著。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“骞以郎应/募与甘父俱出/陇西使月氏/”。

C.【甲】文中的“一鼓作气”比喻趁劲头大的时候抓紧做,一下子把事情完成;【乙】文中的“单于”是匈奴人对他们部落联盟首领的专称。

D.【甲】文的“夫战,勇气也”与【乙】文的“张骞,汉中人也”均是判断句。

【解析】B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“骞以郎应募/与甘父俱出陇西/使月氏/”。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(D)(2分)

A.【甲】文中曹刿论战以“肉食者鄙”,即当权者见识浅薄,不能考虑周全为理论基础,而他深谋远虑的出发点是鲁庄公是否以百姓利益为主。

B.【乙】文中张骞在困境之中不忘朝廷使命,虽被匈奴扣留十余载,最终还是寻找机会与身边人逃出匈奴,最终归汉。

C.【甲】【乙】两文中的曹刿和张骞都具有强烈的爱国情怀:一个积极献计献策;一个忠君爱国矢志不渝。

D.【甲】【乙】两文使用精炼的语言,精到的取材,对比的手法,形象地刻画了曹刿和张骞的爱国形象。

【解析】D.【乙】文没有运用对比手法。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

我观察他们车轮碾出的痕迹混乱,军旗也倒下了,所以才下令追击他们。

(2)月氏遁而怨匈奴,无与共击之。

月氏人因此逃避而且怨恨匈奴,就是苦于没有人和他们一起攻打匈奴。

争分夺秒:______分钟

一、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(选自郦道元《三峡》)

【乙】自黄牛滩东入西陵界①,至峡口百许里,山水纡曲,而两岸高山重嶂,非日中夜半,不见日月,绝壁或千许丈,其石采色形容,多所像类②。林木高茂,略尽冬春;猿鸣至清,山谷传响,泠泠不绝。所谓三峡,此其一也。

山松言:常闻峡中水疾书记及口传悉以临惧相戒③,曾无④称有山水之美也。及余来践跻⑤此境,既至欣然,始信耳闻之不如亲见矣。其叠崿⑥秀峰,奇构异形,固难以辞叙。林木萧森⑦,离离蔚蔚,乃在霞气之表。仰瞩俯映,弥习弥佳,流连信宿,不觉忘返。目所履历,未尝有也。既自欣得此奇观,山水有灵,亦当惊知己於⑧千古矣。

(节选自袁山松《宜都记》)

【注释】①黄牛滩:长江中的滩名,位于西陵峡中段江中。西陵界:西陵峡,三峡其中之一。②多所像类:很多像某种东西的形状。③戒:同“诫”,告诫。④曾无:还没有。⑤践跻:登临。⑥崿(è):山崖。⑦萧森:草木茂密的样子。⑧於:同“于”,在。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.或王命急宣 或异二者之为

B.春冬之时 沿河求之

C.至峡口百许里 过中不至

D.其石采色形容 其真无马耶

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文节选自郦道元的《水经注校证》,全书详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,是我国古代地理名著,并具有较高的文学价值。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“常闻峡中水/疾书记及口传悉/以临惧相戒/”。

C.【甲】文中的“白帝”是古城名,“江陵”也是古城名;【乙】文中的“耳闻之不如亲见”意思是听人传说不如亲眼所见。

D.【甲】文的“重岩叠嶂”与【乙】文的“所谓三峡,此其一也”分别是省略句和判断句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文按照时间顺序分别写出了三峡的壮美、秀美和凄美,给人留下了深刻的印象。

B.【乙】文中作者描写了三峡中长达百多里的西陵峡的壮观最象。

C.【甲】【乙】两文都写了两岸猿声,但【甲】文重在写猿声凄异,突出三峡秋天景色的凄美;【乙】文重在写猿声不断,突出三峡的勃勃生机。

D.【甲】【乙】两文都采用借景抒情的手法。【甲】文写秋天景色的凄美,间接地表达了景物带给人们的感伤情绪,更突出了秋天的凄凉冷落;【乙】文写出了三峡的勃勃生机,也写出作者在旅行过程中看到各种景象的欣喜之情。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

(2)及余来践跻此境,既至欣然,始信耳闻之不如亲见矣。

二、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(选自吴均《与朱元思书》)

【乙】道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵①两岸,悉皆怪石,攲嵌②盘曲,不可名状。清流触石,洄悬激注;佳木异竹,垂阴相荫。

此溪若在山野,则宜逸民退士③之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者④之林亭。而置州⑤以来无人赏爱徘徊溪上为之怅然。乃疏凿芜秽,俾⑥为亭宇;植松与桂,兼之香草,以裨⑦形胜。为溪在州右,遂命之曰“右溪”。刻铭石上,彰⑧示来者。

(选自元结《右溪记》)

【注释】①抵:击拍。②欹嵌:石块错斜嵌插溪岸的样子。③逸民退士:指不仕的隐者和归隐的官宦。④静者:谓仁人。⑤置州:唐朝设置道州。⑥俾:准备。⑦裨:补益,增添好处。⑧彰:宣扬。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是)(2分)

A.奇山异水,天下独绝 属引凄异

B.鸢飞戾天者 马之千里者

C.则可为都邑之胜境 射者中,弈者胜

D.以裨形胜 以其境过清

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文选自《吴均集校注》,作者吴均,南朝梁文学家。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“而置州以来/无人赏爱/徘徊溪上/为之怅然/”。

C.【甲】文“鸢飞戾天”意为鸢鸟飞到天上,这里比喻极力追求名利;【乙】文“步”在古代是一种长度单位。古人以举足一次为一步。

D.【甲】文中“急湍甚箭”与【乙】文中“为之怅然”都是省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文构思奇巧,开头以“奇山异水,天下独绝”对富春江风光进行高度概括和赞叹,作为“文眼”,统领全文。

B.【乙】文第一段写溪,突出其小;写石,突出其怪;写水,突出其清;写木竹,突出其“垂阴”。均从正面写溪流,突出景物的美。

C.【甲】【乙】两文都是借景抒情,两文作者都有着淡泊名利、热爱自然的思想情感。

D.【甲】【乙】两文景物描写生动形象,动静结合,语言优美,情感真挚。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)急湍甚箭,猛浪若奔。

(2)刻铭石上,彰示来者。

三、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】文帝之后六年,匈奴大入边。乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳:以备胡。

上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。先驱曰:“天子且至!”军门都尉曰:“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’。”居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。”亚夫乃传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约,军中不得驱驰。”于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:“介胄之士不拜,请以军礼见。”天子为动,改容式车。使人称谢:“皇帝敬劳将军。”成礼而去。

既出军门,群臣皆惊。文帝曰:“嗟呼,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪!”称善者久之。

(选自《周亚夫军细柳》)

【乙】李牧者,赵之良将也。常居雁门,备匈奴。以便宜①置吏,市租皆输入莫府②,为士卒费。日击数牛飨③士,习射骑,厚遇战士。为约曰:“匈奴即入盗④,急入收保⑤,有敢捕虏者斩。”匈奴每入,烽火谨,辄入收保,不敢战。如是数岁,亦不亡失。然匈奴以李牧为怯,虽赵边兵亦以为吾将怯。

赵王让⑥李牧,李牧如故。赵王怒,召之,使他人代将。岁余,匈奴每来,出战,数不利,失亡多。复请李牧。李牧至如故约匈奴数岁无所得。边士日得赏赐而不用,皆愿一战。于是乃具选车得千三百乘,选骑得万三千匹,百金之士⑦五万人,彀者十万人,悉勒习战。李牧多为奇阵,大破杀匈奴十余万骑。其后十余岁,匈奴不敢近赵边城。

(节选自《史记·廉颇蔺相如列传》,有删改)

【注释】①便(biàn)宜:依照实际情况灵活掌握。②莫府:即幕府。③飨(xiǎng):用酒食招待。④入盗:入侵。⑤收保:收拢人马物资退入营堡。“保”同“堡”。⑥让:责备。⑦百金之士:能冲锋陷阵的勇士。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.上自劳军 劳其筋骨

B.至于亚夫 欲报之于陛下也

C.使他人代将 海运则将徙于南冥

D.然匈奴以李牧为怯 是焉得为大丈夫乎

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文节选自西汉历史学家司马迁的《史记·绛侯周勃世家》,初中阶段我们还学过他的作品《陈涉世家》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“李牧至/如故约匈奴/数岁无所得/”。

C.【甲】文中“侯”指封建五等爵位的第二等;【乙】文中“烽火”指古代边防军事通讯的重要手段,烽火燃起表示国家战事出现。

D.【甲】文的“此真将军矣”与【乙】文的“李牧者,赵之良将也”均为判断句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文中周亚夫是一位治军严明、恪尽职守、刚正不阿的“真将军”。细柳营官兵均严格遵守军令,周亚夫见到皇帝没有跪拜,而是以军礼参见,是为了衬托皇上的威严。

B.【乙】文中“匈奴每来,出战,数不利,失亡多”从反面说明李牧之前对匈奴的用兵策略是正确的。

C.【甲】【乙】两文都是描写古代名将治军的文章,周亚夫和李牧都是治军严谨(恪尽职守、令出如山)和坚持原则(刚正不阿、不取悦君主)的一代名将。

D.【甲】【乙】两文都采用了正面描写与侧面描写相结合的写作手法。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)将军约,军中不得驱驰。

将军规定,军营中不准纵马奔驰。

(2)如是数岁,亦不亡失。

像这样连续几年,也没有什么伤亡损失。

四、(2020年聊城中考改编)阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食黄门置箸而叹东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记》)

【注释】①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.遂至承天寺寻张怀民 未果,寻病终

B.念无与为乐者 未复有能与其奇者

C.共买食之 虽有嘉肴,弗食

D.相遇于梧、藤间 皆朝于齐

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文选自《苏轼文集》。苏轼,字子瞻,又字和仲,号东坡居士,宋代文学家;与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“觕恶不可食/黄门置箸而叹/东坡已尽之矣/”。

C.【甲】文中的“元丰”是宋仁宗赵顼的年号;【乙】文中的“黄门”指古代官职,是皇帝近侍之臣。

D.【甲】文的“解衣欲睡”与【乙】文的“共买食之”均为省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

B.【乙】文描写了苏轼、苏辙二人被贬后的艰难生活。“大笑”看似写乐,实则写人物的苦闷。

C.【甲】【乙】两文采用了不同的叙述人称:【甲】文以第一人称写寻友赏月的悠闲;【乙】文以第三人称叙述故事,“徐”和“大笑”准确传神地写出了人物的风采。

D.【甲】【乙】两文都采用记叙和描写的表达方式来写被贬后的生活,最后都以议论结尾。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)此先生“饮酒但饮湿”而已。

五、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

(选自庄子《北冥有鱼》)

【乙】惠子相梁①,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“南方有鸟其名为鹓鹐②子知之乎?夫鹓鹐发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实③不食,非醴泉不饮。于是鸱④得腐鼠,鹓鹐过之,仰而视之曰:‘吓!’今子欲以子之梁国而吓我邪?”

(选自庄子《惠子相梁》)

【注释】①惠子相梁:惠子即惠施,庄子的好友;相梁,在梁国当宰相。②鹓鹐(yuān chú):鹐,古同“雏”。鹓鹐为古代传说中像凤凰一类的鸟,习性高洁。③练实:竹实,即竹子所结的子。④鸱(chī):鹞鹰。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.不知其几千里也 乃不知有汉,无论魏晋

B.其名为鲲 其此之谓乎

C.非梧桐不止 止增笑耳

D.夫鹓鹐发于南海 海运则将徙于南冥

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文选自战国时期哲学家,道家学派的代表人物庄子的《逍遥游》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“南方有鸟/其名为鹓鹐/子知之乎/”。

C.【甲】文中的“天池”是指长白山的天池;【乙】文中的“醴泉”指甘甜的泉水。

D.【甲】文的“《齐谐》者,志怪者也”与【乙】文的“惠子相梁”分别是判断句和省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是)(2分)

A.【甲】文中庄子笔下的鲲鹏硕大无比,志存高远,神奇莫测,是作者心中达到逍遥境界的形象,可以没有任何凭借上天入地,自由翱翔。

B.【乙】文中鹓鹐的“不止”“不食”“不饮”的行为体现了庄子高洁的情操,侧面地表现了庄子对惠子的嘲讽。

C.【甲】文想象神奇瑰丽,气势磅礴,充满浪漫主义色彩;【乙】文情节出人意料,比喻巧妙贴切,人物形象鲜明,文章富有趣味。

D.【甲】【乙】两文都借用寓言故事说理,把思想道理寄托于生动的形象中,使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)怒而飞,其翼若垂天之云。

(2)非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

六、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

……

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(节选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】延州诸砦①多失守,仲淹自请行,迁户部郎中兼知延州。先是,诏分边兵:总管领万人,钤辖②领五千人,都监领三千人。寇至御之,则官卑者先出。仲淹曰:“将不择人以官为先后取败之道也。”于是大阅州兵,得万八千人,分为六,各将三千人,分部教之,量贼众寡,使更出御贼。时塞门、承平诸砦既废,用种世衡③策,城青涧以据贼冲,大兴营田,且听民得互市④,以通有无。又以民远输劳苦,请建鄜城⑤为军,以河中、同、华中下户税租就输之。

(节选自《宋史·列传·卷七十三》)

【注释】①砦(zhài):同“寨”。②钤(qián)辖:宋代军职名。③种世衡:北宋将领、种家军开山人。④互市:往来贸易。⑤鄜(fū)城:郏城县,今陕西洛川境内。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.百废俱兴 是故谋闭而不兴

B.属予作文以记之 已而之细柳军

C.且听民得互市 年且九十

D.则官卑者先出 亦若是则已矣

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文选自《范仲淹全集》,初中阶段我们还学过他的词《渔家傲·秋思》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“将不择人/以官为先后/取败之道也/”。

C.【甲】文中的“庆历四年”的“庆历”是宋徽宗赵佶的年号;【乙】文中的“请行”的意思是请求前往。

D.【甲】文的“此则岳阳楼之大观也”与【乙】文的“于是大阅州兵”分别为判断句和省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文中“前人之述备矣”一句轻轻带过,既回应前文“唐贤今人诗赋”一语,又转出新意。

B.【乙】文中范仲淹推行军事改革,根据敌军人数多寡出兵,并兴办水利、开放贸易、建立军事基地,政绩卓越。

C.【甲】文中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”表明范仲淹的政治抱负,【乙】文正是他对这一抱负的实践。

D.【甲】文写作特点是写景、议论相结合,【乙】文则是以叙事为主,两文都体现了范仲淹的“忧乐观”。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)不以物喜,不以己悲。

(2)大兴营田,且听民得互市,以通有无。

七、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(节选自《唐雎不辱使命》)

【乙】荆轲奉樊於期①头函,而秦武阳②奉地图匣,以次进。至陛③下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少④假借⑤之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发⑥图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕⑦之。未至身,秦王惊,自引而起,绝⑧袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还⑨柱而走。群臣惊愕,卒⑩起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中?执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时不及召下兵以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

(节选自《荆轲刺秦王》)

【注释】①樊於期:秦国将领,因得罪秦王逃到燕国。②秦武阳:人名,又名秦舞阳,充任荆轲出使秦国的副手。③陛:殿前的台阶。④少:同“稍”。⑤假借:在文中是“原谅”的意思。⑥发:打开。⑦揕(zhèn):用刀剑等刺。⑧绝:挣断。⑨还:同“环”,绕。⑩卒:同“猝”,突然。?郎中:宫廷的侍卫。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.秦王使人谓安陵君曰

于是上乃使使持节诏将军

B.而安陵以五十里之地存者 博学而笃志

C.未尝见天子 大兄何见事之晚乎

D.以次进 以为顺流下矣

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文选自《战国策·魏策四》,它是一部纪传体史书。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“方急时/不及召下兵/以故荆轲逐秦王/”。

C.【甲】文中的“寡人”即为寡德之人,是古代君主、诸侯王对自己的谦称;【乙】文中的“图穷匕现”比喻事情发展到最后,真相或本意显露了出来。

D.【甲】文的“挺剑而起”与【乙】文的“因左手把秦王之袖”均是省略句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文中面对秦王,唐雎英勇无畏,应对自如,当秦王以“逆寡人”“轻寡人”相责难时,唐雎先重申安陵君的立场,再以“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”一句,表明守土的坚定信念。

B.【乙】文所记叙的是荆轲刺秦王的经过:他拿着匕首,追赶秦王,而其余臣子则袖手旁观。

C.【甲】【乙】两文都是写使者与秦王斗争的故事,最终是“文斗”的唐雎不辱使命;“武斗”的荆轲身死异国。

D.【甲】【乙】两文在人物刻画上均使用了衬托的手法,其中【乙】文用秦武阳的“色变振恐”衬托出荆轲的沉着冷静。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)怀怒未发,休祲降于天。

(2)轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

八、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《左传·庄公十年》)

【乙】张骞,汉中人也,建元中为郎①。时,匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募与甘父②俱出陇西使月氏。径匈奴,匈奴得之,传诣单于。单于留骞十余岁,予妻,有子,然骞持汉节不失。骞为人强力,宽大信人,蛮夷爱之。单于死,国内乱,骞与胡妻及甘父俱亡归汉。骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。骞以校尉从大将军击匈奴,知水草处,军得以不乏……西北国始通于汉矣。

(选文有删改)

【注释】①郎:郎官,一种官职。②甘父:张骞的随从,匈奴人。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是()(2分)

A.衣食所安 安求其能千里也

B.惧有伏焉 湖中焉得更有此人

C.传诣单于 诣太守

D.募能使者 安陵君因使唐雎使于秦

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文节选自《左传·庄公十年》。《左传》是中国古代一部史学和文学名著。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“骞以郎应/募与甘父俱出/陇西使月氏/”。

C.【甲】文中的“一鼓作气”比喻趁劲头大的时候抓紧做,一下子把事情完成;【乙】文中的“单于”是匈奴人对他们部落联盟首领的专称。

D.【甲】文的“夫战,勇气也”与【乙】文的“张骞,汉中人也”均是判断句。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是()(2分)

A.【甲】文中曹刿论战以“肉食者鄙”,即当权者见识浅薄,不能考虑周全为理论基础,而他深谋远虑的出发点是鲁庄公是否以百姓利益为主。

B.【乙】文中张骞在困境之中不忘朝廷使命,虽被匈奴扣留十余载,最终还是寻找机会与身边人逃出匈奴,最终归汉。

C.【甲】【乙】两文中的曹刿和张骞都具有强烈的爱国情怀:一个积极献计献策;一个忠君爱国矢志不渝。

D.【甲】【乙】两文使用精炼的语言,精到的取材,对比的手法,形象地刻画了曹刿和张骞的爱国形象。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

(2)月氏遁而怨匈奴,无与共击之。

专题四 文言文阅读(课内外对比阅读)

争分夺秒:______分钟

一、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(选自郦道元《三峡》)

【乙】自黄牛滩东入西陵界①,至峡口百许里,山水纡曲,而两岸高山重嶂,非日中夜半,不见日月,绝壁或千许丈,其石采色形容,多所像类②。林木高茂,略尽冬春;猿鸣至清,山谷传响,泠泠不绝。所谓三峡,此其一也。

山松言:常闻峡中水疾书记及口传悉以临惧相戒③,曾无④称有山水之美也。及余来践跻⑤此境,既至欣然,始信耳闻之不如亲见矣。其叠崿⑥秀峰,奇构异形,固难以辞叙。林木萧森⑦,离离蔚蔚,乃在霞气之表。仰瞩俯映,弥习弥佳,流连信宿,不觉忘返。目所履历,未尝有也。既自欣得此奇观,山水有灵,亦当惊知己於⑧千古矣。

(节选自袁山松《宜都记》)

【注释】①黄牛滩:长江中的滩名,位于西陵峡中段江中。西陵界:西陵峡,三峡其中之一。②多所像类:很多像某种东西的形状。③戒:同“诫”,告诫。④曾无:还没有。⑤践跻:登临。⑥崿(è):山崖。⑦萧森:草木茂密的样子。⑧於:同“于”,在。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(C)(2分)

A.或王命急宣 或异二者之为

B.春冬之时 沿河求之

C.至峡口百许里 过中不至

D.其石采色形容 其真无马耶

【解析】本题考查文言词语意思的辨析能力。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语的含义,进行比较,得出答案即可。A.有时/或许,也许;B.助词,的/代词,它;C.都是“到”的意思;D.代词,这/副词,难道。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文节选自郦道元的《水经注校证》,全书详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,是我国古代地理名著,并具有较高的文学价值。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“常闻峡中水/疾书记及口传悉/以临惧相戒/”。

C.【甲】文中的“白帝”是古城名,“江陵”也是古城名;【乙】文中的“耳闻之不如亲见”意思是听人传说不如亲眼所见。

D.【甲】文的“重岩叠嶂”与【乙】文的“所谓三峡,此其一也”分别是省略句和判断句。

【解析】本题考查文学文化常识、文言断句、词语解释和特殊句式。结合自己所掌握的知识,根据各个选项的描述,然后一一判断正误即可。B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“常闻峡中水疾/书记及口传/悉以临惧相戒/”。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(A)(2分)

A.【甲】文按照时间顺序分别写出了三峡的壮美、秀美和凄美,给人留下了深刻的印象。

B.【乙】文中作者描写了三峡中长达百多里的西陵峡的壮观最象。

C.【甲】【乙】两文都写了两岸猿声,但【甲】文重在写猿声凄异,突出三峡秋天景色的凄美;【乙】文重在写猿声不断,突出三峡的勃勃生机。

D.【甲】【乙】两文都采用借景抒情的手法。【甲】文写秋天景色的凄美,间接地表达了景物带给人们的感伤情绪,更突出了秋天的凄凉冷落;【乙】文写出了三峡的勃勃生机,也写出作者在旅行过程中看到各种景象的欣喜之情。

【解析】本题考查对文章内容的理解辨析能力。解答此题的关键是在通晓全文大意的基础上,结合所学知识,根据各个选项的描述,然后一一判断正误。A.【甲】文先写夏水襄陵之峻急雄壮,再写春冬时三峡情景,最后写秋季三峡情景。文章不是按时间顺序依次分述四季特点的。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

这中间相距一千二百里,即使骑着飞奔的马,驾着疾风,也没有这么快。

(2)及余来践跻此境,既至欣然,始信耳闻之不如亲见矣。

到我来实地登临这个地方,一到这里,感到特别欣喜,才相信耳闻不如亲眼所见。

二、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(选自吴均《与朱元思书》)

【乙】道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵①两岸,悉皆怪石,攲嵌②盘曲,不可名状。清流触石,洄悬激注;佳木异竹,垂阴相荫。

此溪若在山野,则宜逸民退士③之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者④之林亭。而置州⑤以来无人赏爱徘徊溪上为之怅然。乃疏凿芜秽,俾⑥为亭宇;植松与桂,兼之香草,以裨⑦形胜。为溪在州右,遂命之曰“右溪”。刻铭石上,彰⑧示来者。

(选自元结《右溪记》)

【注释】①抵:击拍。②欹嵌:石块错斜嵌插溪岸的样子。③逸民退士:指不仕的隐者和归隐的官宦。④静者:谓仁人。⑤置州:唐朝设置道州。⑥俾:准备。⑦裨:补益,增添好处。⑧彰:宣扬。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(B)(2分)

A.奇山异水,天下独绝 属引凄异

B.鸢飞戾天者 马之千里者

C.则可为都邑之胜境 射者中,弈者胜

D.以裨形胜 以其境过清

【解析】A.奇特/悲凉;B.助词,无实义;C.美好/胜利,取胜;D.介词,用来/介词,表因果关系,可译为“因为”。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(C)(2分)

A.【甲】文选自《吴均集校注》,作者吴均,南朝梁文学家。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“而置州以来/无人赏爱/徘徊溪上/为之怅然/”。

C.【甲】文“鸢飞戾天”意为鸢鸟飞到天上,这里比喻极力追求名利;【乙】文“步”在古代是一种长度单位。古人以举足一次为一步。

D.【甲】文中“急湍甚箭”与【乙】文中“为之怅然”都是省略句。

【解析】C.【乙】文“步”在古代是一种长度单位。古人以举足一次为一跬,举足两次为一步。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文构思奇巧,开头以“奇山异水,天下独绝”对富春江风光进行高度概括和赞叹,作为“文眼”,统领全文。

B.【乙】文第一段写溪,突出其小;写石,突出其怪;写水,突出其清;写木竹,突出其“垂阴”。均从正面写溪流,突出景物的美。

C.【甲】【乙】两文都是借景抒情,两文作者都有着淡泊名利、热爱自然的思想情感。

D.【甲】【乙】两文景物描写生动形象,动静结合,语言优美,情感真挚。

【解析】B.【乙】文从正面写溪、写水,又通过写石、写树、写竹从侧面烘托溪水。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)急湍甚箭,猛浪若奔。

湍急的流水比箭还快,凶猛的巨浪就像飞奔的快马。

(2)刻铭石上,彰示来者。

把这些文字刻在石上,明白地告诉后来人。

三、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】文帝之后六年,匈奴大入边。乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳:以备胡。

上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。先驱曰:“天子且至!”军门都尉曰:“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’。”居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。”亚夫乃传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约,军中不得驱驰。”于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:“介胄之士不拜,请以军礼见。”天子为动,改容式车。使人称谢:“皇帝敬劳将军。”成礼而去。

既出军门,群臣皆惊。文帝曰:“嗟呼,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪!”称善者久之。

(选自《周亚夫军细柳》)

【乙】李牧者,赵之良将也。常居雁门,备匈奴。以便宜①置吏,市租皆输入莫府②,为士卒费。日击数牛飨③士,习射骑,厚遇战士。为约曰:“匈奴即入盗④,急入收保⑤,有敢捕虏者斩。”匈奴每入,烽火谨,辄入收保,不敢战。如是数岁,亦不亡失。然匈奴以李牧为怯,虽赵边兵亦以为吾将怯。

赵王让⑥李牧,李牧如故。赵王怒,召之,使他人代将。岁余,匈奴每来,出战,数不利,失亡多。复请李牧。李牧至如故约匈奴数岁无所得。边士日得赏赐而不用,皆愿一战。于是乃具选车得千三百乘,选骑得万三千匹,百金之士⑦五万人,彀者十万人,悉勒习战。李牧多为奇阵,大破杀匈奴十余万骑。其后十余岁,匈奴不敢近赵边城。

(节选自《史记·廉颇蔺相如列传》,有删改)

【注释】①便(biàn)宜:依照实际情况灵活掌握。②莫府:即幕府。③飨(xiǎng):用酒食招待。④入盗:入侵。⑤收保:收拢人马物资退入营堡。“保”同“堡”。⑥让:责备。⑦百金之士:能冲锋陷阵的勇士。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(D)(2分)

A.上自劳军 劳其筋骨

B.至于亚夫 欲报之于陛下也

C.使他人代将 海运则将徙于南冥

D.然匈奴以李牧为怯 是焉得为大丈夫乎

【解析】A.慰问/使……劳累;B.连词,表示提起相关的另一件事/介词,引出对象,可译为“给”;C.将领/将要;D.都是“是”的意思。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文节选自西汉历史学家司马迁的《史记·绛侯周勃世家》,初中阶段我们还学过他的作品《陈涉世家》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“李牧至/如故约匈奴/数岁无所得/”。

C.【甲】文中“侯”指封建五等爵位的第二等;【乙】文中“烽火”指古代边防军事通讯的重要手段,烽火燃起表示国家战事出现。

D.【甲】文的“此真将军矣”与【乙】文的“李牧者,赵之良将也”均为判断句。

【解析】B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“李牧至/如故约/匈奴数岁无所得/”。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(A)(2分)

A.【甲】文中周亚夫是一位治军严明、恪尽职守、刚正不阿的“真将军”。细柳营官兵均严格遵守军令,周亚夫见到皇帝没有跪拜,而是以军礼参见,是为了衬托皇上的威严。

B.【乙】文中“匈奴每来,出战,数不利,失亡多”从反面说明李牧之前对匈奴的用兵策略是正确的。

C.【甲】【乙】两文都是描写古代名将治军的文章,周亚夫和李牧都是治军严谨(恪尽职守、令出如山)和坚持原则(刚正不阿、不取悦君主)的一代名将。

D.【甲】【乙】两文都采用了正面描写与侧面描写相结合的写作手法。

【解析】A.是描写周亚夫的军威,而不是为了衬托皇上的威严。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)将军约,军中不得驱驰。

将军规定,军营中不准纵马奔驰。

(2)如是数岁,亦不亡失。

像这样连续几年,也没有什么伤亡损失。

四、(2020年聊城中考改编)阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食黄门置箸而叹东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记》)

【注释】①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū):同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(C)(2分)

A.遂至承天寺寻张怀民 未果,寻病终

B.念无与为乐者 未复有能与其奇者

C.共买食之 虽有嘉肴,弗食

D.相遇于梧、藤间 皆朝于齐

【解析】A.寻找/不久;B.和、同/欣赏、领悟;C.都是“吃”的意思;D.介词,在/介词,至,到达。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(C)(2分)

A.【甲】文选自《苏轼文集》。苏轼,字子瞻,又字和仲,号东坡居士,宋代文学家;与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“觕恶不可食/黄门置箸而叹/东坡已尽之矣/”。

C.【甲】文中的“元丰”是宋仁宗赵顼的年号;【乙】文中的“黄门”指古代官职,是皇帝近侍之臣。

D.【甲】文的“解衣欲睡”与【乙】文的“共买食之”均为省略句。

【解析】C.【甲】文的“元丰”是宋神宗的年号。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

B.【乙】文描写了苏轼、苏辙二人被贬后的艰难生活。“大笑”看似写乐,实则写人物的苦闷。

C.【甲】【乙】两文采用了不同的叙述人称:【甲】文以第一人称写寻友赏月的悠闲;【乙】文以第三人称叙述故事,“徐”和“大笑”准确传神地写出了人物的风采。

D.【甲】【乙】两文都采用记叙和描写的表达方式来写被贬后的生活,最后都以议论结尾。

【解析】B.写苏轼面对粗茶淡饭,坦然食之并大笑,是写他的乐观豁达。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

庭院中(的月光)如积水般清明澄澈,(仿佛)有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)此先生“饮酒但饮湿”而已。

这是东坡先生“喝酒只是润湿嘴巴”罢了。

五、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

(选自庄子《北冥有鱼》)

【乙】惠子相梁①,庄子往见之。或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。”于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:“南方有鸟其名为鹓鹐②子知之乎?夫鹓鹐发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实③不食,非醴泉不饮。于是鸱④得腐鼠,鹓鹐过之,仰而视之曰:‘吓!’今子欲以子之梁国而吓我邪?”

(选自庄子《惠子相梁》)

【注释】①惠子相梁:惠子即惠施,庄子的好友;相梁,在梁国当宰相。②鹓鹐(yuān chú):鹐,古同“雏”。鹓鹐为古代传说中像凤凰一类的鸟,习性高洁。③练实:竹实,即竹子所结的子。④鸱(chī):鹞鹰。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(A)(2分)

A.不知其几千里也 乃不知有汉,无论魏晋

B.其名为鲲 其此之谓乎

C.非梧桐不止 止增笑耳

D.夫鹓鹐发于南海 海运则将徙于南冥

【解析】A.都是“知道”的意思;B.代词,它的/副词,表推测,可译为“大概”;C.停住不动,这里指栖息/仅,只;D.介词,从/介词,到。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(C)(2分)

A.【甲】文选自战国时期哲学家,道家学派的代表人物庄子的《逍遥游》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“南方有鸟/其名为鹓鹐/子知之乎/”。

C.【甲】文中的“天池”是指长白山的天池;【乙】文中的“醴泉”指甘甜的泉水。

D.【甲】文的“《齐谐》者,志怪者也”与【乙】文的“惠子相梁”分别是判断句和省略句。

【解析】C.【甲】文“天池”指天然形成的水池。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(A)(2分)

A.【甲】文中庄子笔下的鲲鹏硕大无比,志存高远,神奇莫测,是作者心中达到逍遥境界的形象,可以没有任何凭借上天入地,自由翱翔。

B.【乙】文中鹓鹐的“不止”“不食”“不饮”的行为体现了庄子高洁的情操,侧面地表现了庄子对惠子的嘲讽。

C.【甲】文想象神奇瑰丽,气势磅礴,充满浪漫主义色彩;【乙】文情节出人意料,比喻巧妙贴切,人物形象鲜明,文章富有趣味。

D.【甲】【乙】两文都借用寓言故事说理,把思想道理寄托于生动的形象中,使文章生动活泼,寓意隽永,感染力强。

【解析】A.【甲】文中“是鸟也,海运则将徙于南冥”一句的意思是:这只鸟,大风吹动海水的时候就要迁徙到南方的大海去了。这句话告诉我们鹏鸟奋飞必须凭借强大的风力,阐明世间万事万物,他们的活动都有所依靠,都是没有绝对精神自由的。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)怒而飞,其翼若垂天之云。

当它用力鼓动翅膀而飞的时候,那展开的双翅就像悬挂在天空的云。

(2)非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

不是梧桐树就不栖息,不是竹子所结的子就不吃,不是甘甜的泉水就不喝。

六、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

……

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(节选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】延州诸砦①多失守,仲淹自请行,迁户部郎中兼知延州。先是,诏分边兵:总管领万人,钤辖②领五千人,都监领三千人。寇至御之,则官卑者先出。仲淹曰:“将不择人以官为先后取败之道也。”于是大阅州兵,得万八千人,分为六,各将三千人,分部教之,量贼众寡,使更出御贼。时塞门、承平诸砦既废,用种世衡③策,城青涧以据贼冲,大兴营田,且听民得互市④,以通有无。又以民远输劳苦,请建鄜城⑤为军,以河中、同、华中下户税租就输之。

(节选自《宋史·列传·卷七十三》)

【注释】①砦(zhài):同“寨”。②钤(qián)辖:宋代军职名。③种世衡:北宋将领、种家军开山人。④互市:往来贸易。⑤鄜(fū)城:郏城县,今陕西洛川境内。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(D)(2分)

A.百废俱兴 是故谋闭而不兴

B.属予作文以记之 已而之细柳军

C.且听民得互市 年且九十

D.则官卑者先出 亦若是则已矣

【解析】A.兴办/兴起;B.代词,代指“重修岳阳楼”这件事/动词,往,到……去;C.并且/将近;D.都是连词,表顺承,可译为“就”。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(C)(2分)

A.【甲】文选自《范仲淹全集》,初中阶段我们还学过他的词《渔家傲·秋思》。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“将不择人/以官为先后/取败之道也/”。

C.【甲】文中的“庆历四年”的“庆历”是宋徽宗赵佶的年号;【乙】文中的“请行”的意思是请求前往。

D.【甲】文的“此则岳阳楼之大观也”与【乙】文的“于是大阅州兵”分别为判断句和省略句。

【解析】C.【甲】文中的“庆历四年”的“庆历”是宋仁宗赵祯的年号。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(D)(2分)

A.【甲】文中“前人之述备矣”一句轻轻带过,既回应前文“唐贤今人诗赋”一语,又转出新意。

B.【乙】文中范仲淹推行军事改革,根据敌军人数多寡出兵,并兴办水利、开放贸易、建立军事基地,政绩卓越。

C.【甲】文中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”表明范仲淹的政治抱负,【乙】文正是他对这一抱负的实践。

D.【甲】文写作特点是写景、议论相结合,【乙】文则是以叙事为主,两文都体现了范仲淹的“忧乐观”。

【解析】D.【甲】文的写作特点是叙事、写景、议论、抒情相结合,不只有写景和议论。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)不以物喜,不以己悲。

不因外物和自己处境的变化而喜悲。

(2)大兴营田,且听民得互市,以通有无。

大力兴办屯田,并且听从人民的意愿开放往来贸易,以便边民互通有无。

七、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

(节选自《唐雎不辱使命》)

【乙】荆轲奉樊於期①头函,而秦武阳②奉地图匣,以次进。至陛③下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少④假借⑤之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发⑥图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕⑦之。未至身,秦王惊,自引而起,绝⑧袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还⑨柱而走。群臣惊愕,卒⑩起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中?执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时不及召下兵以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

(节选自《荆轲刺秦王》)

【注释】①樊於期:秦国将领,因得罪秦王逃到燕国。②秦武阳:人名,又名秦舞阳,充任荆轲出使秦国的副手。③陛:殿前的台阶。④少:同“稍”。⑤假借:在文中是“原谅”的意思。⑥发:打开。⑦揕(zhèn):用刀剑等刺。⑧绝:挣断。⑨还:同“环”,绕。⑩卒:同“猝”,突然。?郎中:宫廷的侍卫。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(A)(2分)

A.秦王使人谓安陵君曰

于是上乃使使持节诏将军

B.而安陵以五十里之地存者 博学而笃志

C.未尝见天子 大兄何见事之晚乎

D.以次进 以为顺流下矣

【解析】A.都是“派遣”的意思;B.连词,表转折,可译为“却”/连词,表并列,相当于“和”,可不译;C.拜见、谒见/知晓;D.介词,按照,依照/动词,可译为“认为”。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(A)(2分)

A.【甲】文选自《战国策·魏策四》,它是一部纪传体史书。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“方急时/不及召下兵/以故荆轲逐秦王/”。

C.【甲】文中的“寡人”即为寡德之人,是古代君主、诸侯王对自己的谦称;【乙】文中的“图穷匕现”比喻事情发展到最后,真相或本意显露了出来。

D.【甲】文的“挺剑而起”与【乙】文的“因左手把秦王之袖”均是省略句。

【解析】A.《战国策》是一部国别体史书。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文中面对秦王,唐雎英勇无畏,应对自如,当秦王以“逆寡人”“轻寡人”相责难时,唐雎先重申安陵君的立场,再以“虽千里不敢易也,岂直五百里哉”一句,表明守土的坚定信念。

B.【乙】文所记叙的是荆轲刺秦王的经过:他拿着匕首,追赶秦王,而其余臣子则袖手旁观。

C.【甲】【乙】两文都是写使者与秦王斗争的故事,最终是“文斗”的唐雎不辱使命;“武斗”的荆轲身死异国。

D.【甲】【乙】两文在人物刻画上均使用了衬托的手法,其中【乙】文用秦武阳的“色变振恐”衬托出荆轲的沉着冷静。

【解析】B.臣子并非袖手旁观,而是徒手来和荆轲搏斗。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)怀怒未发,休祲降于天。

心里的愤怒没发作出来,上天就降示征兆。

(2)轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

荆轲拿到地图之后捧着送给(秦王),打开地图,地图全部展开后露出了匕首。

八、阅读下列的文言文,回答问题。(12分)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(节选自《左传·庄公十年》)

【乙】张骞,汉中人也,建元中为郎①。时,匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募与甘父②俱出陇西使月氏。径匈奴,匈奴得之,传诣单于。单于留骞十余岁,予妻,有子,然骞持汉节不失。骞为人强力,宽大信人,蛮夷爱之。单于死,国内乱,骞与胡妻及甘父俱亡归汉。骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。骞以校尉从大将军击匈奴,知水草处,军得以不乏……西北国始通于汉矣。

(选文有删改)

【注释】①郎:郎官,一种官职。②甘父:张骞的随从,匈奴人。

1.下列句子中加点词意思相同的一项是(D)(2分)

A.衣食所安 安求其能千里也

B.惧有伏焉 湖中焉得更有此人

C.传诣单于 诣太守

D.募能使者 安陵君因使唐雎使于秦

【解析】A.指安身/怎么;B.兼词,在那里/代词,表疑问,哪里,怎么;C.往,到/拜访;D.都是“出使”的意思。

2.下列对选文相关知识的理解,不正确的一项是(B)(2分)

A.【甲】文节选自《左传·庄公十年》。《左传》是中国古代一部史学和文学名著。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“骞以郎应/募与甘父俱出/陇西使月氏/”。

C.【甲】文中的“一鼓作气”比喻趁劲头大的时候抓紧做,一下子把事情完成;【乙】文中的“单于”是匈奴人对他们部落联盟首领的专称。

D.【甲】文的“夫战,勇气也”与【乙】文的“张骞,汉中人也”均是判断句。

【解析】B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“骞以郎应募/与甘父俱出陇西/使月氏/”。

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是(D)(2分)

A.【甲】文中曹刿论战以“肉食者鄙”,即当权者见识浅薄,不能考虑周全为理论基础,而他深谋远虑的出发点是鲁庄公是否以百姓利益为主。

B.【乙】文中张骞在困境之中不忘朝廷使命,虽被匈奴扣留十余载,最终还是寻找机会与身边人逃出匈奴,最终归汉。

C.【甲】【乙】两文中的曹刿和张骞都具有强烈的爱国情怀:一个积极献计献策;一个忠君爱国矢志不渝。

D.【甲】【乙】两文使用精炼的语言,精到的取材,对比的手法,形象地刻画了曹刿和张骞的爱国形象。

【解析】D.【乙】文没有运用对比手法。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

我观察他们车轮碾出的痕迹混乱,军旗也倒下了,所以才下令追击他们。

(2)月氏遁而怨匈奴,无与共击之。

月氏人因此逃避而且怨恨匈奴,就是苦于没有人和他们一起攻打匈奴。