第8课 《土地的誓言》课件——2020-2021学年七年级下册语文部编版(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课 《土地的誓言》课件——2020-2021学年七年级下册语文部编版(共39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-05 11:53:17 | ||

图片预览

文档简介

松花江上

歌曲欣赏:

松

花

江

上

张

寒

晖

我的家在东北松花江上,

那里有森林煤矿,

还有那漫山遍野的大豆高粱。

我的家在东北松花江上,

那里有我的同胞,

还有那衰老的爹娘。

九一八, 九一八

从那个悲惨的时候,

脱离了我的家乡,

抛弃那无尽的宝藏,

流浪! 流浪!

整日价在关内,流浪!

哪年,哪月,

才能够回到我那可爱的故乡?

哪年,哪月,

才能收回我那无尽的宝藏?

爹娘啊,爹娘啊。

什么时候才能欢聚一堂?

端木蕻良

hóng

抒情散文

土地的誓言

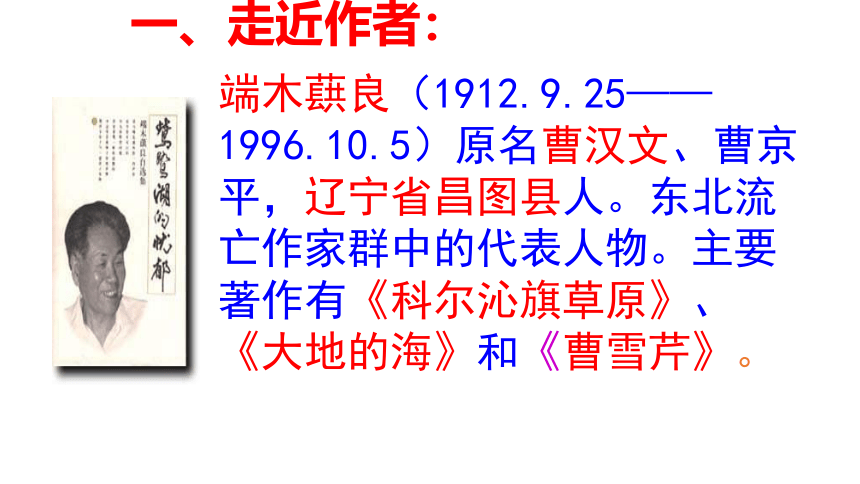

一、走近作者:

端木蕻良(1912.9.25——1996.10.5)原名曹汉文、曹京平,辽宁省昌图县人。东北流亡作家群中的代表人物。主要著作有《科尔沁旗草原》、《大地的海》和《曹雪芹》。

把对家乡故土的热爱刻在名字里

30年代,作者为了避免国民党迫害,决定给自己起个既不被人猜疑,又难以模仿的名字。于是,用了“端木”这个复姓。又把他印象很深的东北红高粱中的“红粱”移作名字。可是,他当时身处白色恐怖之中,公开使用“红”字,很容易招来嫌疑。所以,他又将“端木红粱”中的“红”字改为“蕻”了。但是“端木蕻粱”又不像人名,就又把“粱”改作了“良”。这样“端木蕻良”就成了曹汉文的笔名 。

1941年9月18日,九一八事变已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北人依然无家可归。作者怀着难以遏制的思乡之情写下了这篇文章。

写作背景

二、欣赏体会:

尝试有感情地朗诵你喜欢的句子,标出你有疑问的字词和语句。

1、听读课文

要求:

<1>解决生字词

<2>整体把握文章的感情基调

<3>划出自己深受触动的句子或词语

(怀念、赞美、忧伤、愤怒等)

理解题目:

土地会发出誓言吗?如何理解本文的标题——“土地的誓言”?

这誓言是作者对着土地发出的,而不是土地本身发出的誓言。

第一段:

第二段:

1.概括课文内容

思念故乡。

发出誓言。

三、整体感知课文

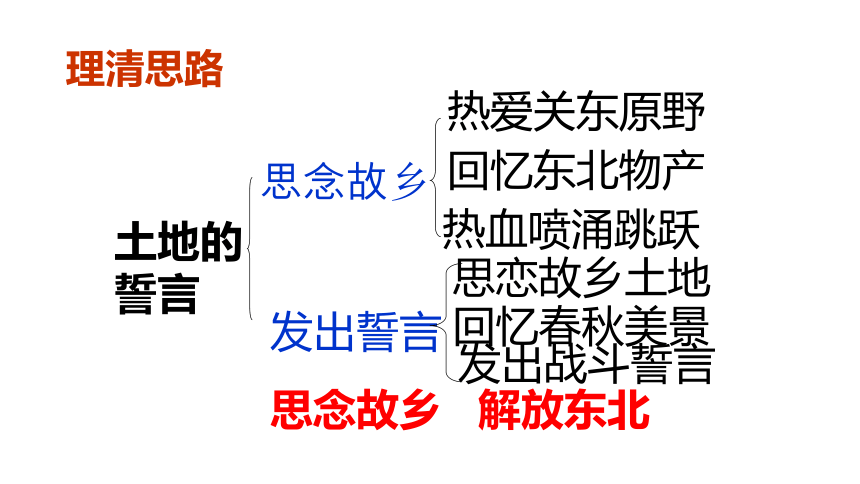

理清思路

土地的誓言

忧伤 悲愤

怀念 赞美

思念故乡

发出誓言

热爱关东原野

回忆东北物产

热血喷涌跳跃

思恋故乡土地

回忆春秋美景

发出战斗誓言

思念故乡 解放东北

2.请同学们根据课文内容所了解的东北的相关信息,结合图片,进一步把握作者对故土的激情所产生的情感基础。

图片欣赏

土地的誓言

东北印象

肥沃的土地

广袤的森林

美丽的河流

东北特有的物产:

白桦林

马群

蒙古狗

鹿群

斑斓的山雕

满山遍野的大豆高粱

玉米

豆粒

煤块

高粱

丰富的矿藏

东北物产丰富,

地大物博。

9.18

回顾历史

1931年9 月18日,日本侵略者炸毁南满铁路,挑起事端,并于当晚10点20分突袭东北军北营驻军,震惊中外的九·一八事变爆发……

被日军残杀的同胞累累白骨是对日本法西斯暴行的无声的控诉。

杀人取乐,悬头于柱。

1.作者选取故乡哪些景物来表现自己炽痛的热爱?这些景物有何特点?

四、探究合作

这段话中列举白桦林、红高粱、马群、黑土地等充分体现东北地区的地域特征景色、物产,作者如数家珍,像电影镜头一样展现,展现关东原野地域广阔、景色优美、物产丰富,表现了对故乡深切的留恋和炽痛的热爱。

2.作者回忆起故乡的景色,似乎听到了故乡的呼唤。读第一段后半部分思考:为什么文章起初写“关东大地”用“她”来称呼,而到了后面时,却又改口说“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”?

人称的变化与情感变化有关。文章开始用第三人称是因为感情起初比较平稳,但随着作者情绪一步步的激动,对土地以你相称,情感显得更加直接而迫切。这在修辞上叫做“呼告”,具有强烈的抒情效果,在读者心里激起强烈共鸣,这一点值得我们在以后的写作中借鉴。

4.作者由景及人想到自己在故乡的生活,阅读第二段讨论概括这是一种怎样的生活?

美好,幸福,欢乐。

5.这样美丽的景物,这样美好的生活,现在却遭遇不幸。作者面对土地发出了怎样的誓言?

我必须回去!

为了她,我愿付出一切!

6.文章结尾一句“为了她,我愿付出一切。我必须看见一个美丽的故乡出现在我的面前—或者我的坟前”的含义是什么?

作者愿意为了土地不惜奋斗,为了美丽的东北故乡而奋斗,甚至不惜牺牲自己。表达了强烈而深沉的爱国之情。

7.这篇文章要表达怎样的情感呢?作者写作目的是什么呢?

表达对故乡对祖国的热爱;激发人们的爱国热情,鼓励人们站起来为家乡、为祖国而战。

五、精读课文,语言品味

这是一篇抒情散文,充溢着饱满、深沉的爱国热情,再读课文找出文中令你感动的或者认为写得好的语句。

提示:修辞、形容词、情感

品味语言

1.我有时把手放在我的胸膛上,我知道我的心还是跳动的,我的心还在喷涌着热血,因为我常常感到它在泛滥着一种热情。

“泛滥”一词是贬义褒用,这里是无法操纵与控制的意思,表达了作者无法控制的强烈的思乡之情。

2.“在那田垄里埋葬过我的欢笑,在那稻颗上我捉过蚱蜢,在那沉重的镐头上留着我的手印。”作者为什么不用“飘荡着我的欢笑,回响着我的欢笑”之类的词语呢?

“埋葬”只用于已经死去的事物,作者的欢笑确实“死了”,它被埋葬在故乡的田垄间。因为昔日飘荡、回响在田垄间的欢笑随着“九一八”的到来已经不复存在,取而代之的只是凄苦、哀愁和悲愤!这里用“埋葬”比“飘荡”“回响”,更多了一层沉重的感觉和悲愤的心绪。

3.当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液,这声音便是从那里来的。

明确:从表层看,这是写实。在任何一块大地的深层,都涌动着沸腾的岩浆。从深层看。这是虚写。在作者的心中也正如地下沸腾的岩浆一样在燃烧在沸腾在奔突,似乎正要喷涌而出。 用比喻手法,把“红熟的浆液”比作作者沸腾的热血,表达了作者与故乡密不可分的亲密之情,须臾不可分割。

作者运用哪些手段把自己对国土的这种感情表达出来?试举例说明。

(1)运用大量富于鲜明感彩的词语,直接抒发感情。

(2)运用排比、比喻修辞表达加强情感的冲击力。(如:“当我躺在土地上的时候,……怪诞的狂风”;“当我想起故乡的时候,……喷涌着血液一样”;在春天,……多么丰饶”等句子。)

(3)人称的恰当运用。(先用第三人称“她”而不用“它”,隐含将土地比作“母亲”的意思;随着情感的越趋激荡,作者又将她改成第二人称“你”,直接倾诉对故土的感情,显得直接而迫切,产生了强烈的抒情效果。)

4.语言特色

课堂总结:

作者用诗一般的语言,描绘了沦陷的故乡昔日的美丽、丰饶及自己在故乡的成长足迹,抒发了作者对沦陷的故乡强烈的思念之情,并发出了为解放故乡而战斗甚至不惜牺牲生命的誓言。

拓展延伸 我爱这土地 (艾青)

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

六、拓展活动

仿写《土地的誓言》中你最喜欢的一段话或第一段中描写丰饶美丽的东北大地的句子来赞美你的家乡。(学着运用排比、比喻等修辞手法)

歌曲欣赏:

松

花

江

上

张

寒

晖

我的家在东北松花江上,

那里有森林煤矿,

还有那漫山遍野的大豆高粱。

我的家在东北松花江上,

那里有我的同胞,

还有那衰老的爹娘。

九一八, 九一八

从那个悲惨的时候,

脱离了我的家乡,

抛弃那无尽的宝藏,

流浪! 流浪!

整日价在关内,流浪!

哪年,哪月,

才能够回到我那可爱的故乡?

哪年,哪月,

才能收回我那无尽的宝藏?

爹娘啊,爹娘啊。

什么时候才能欢聚一堂?

端木蕻良

hóng

抒情散文

土地的誓言

一、走近作者:

端木蕻良(1912.9.25——1996.10.5)原名曹汉文、曹京平,辽宁省昌图县人。东北流亡作家群中的代表人物。主要著作有《科尔沁旗草原》、《大地的海》和《曹雪芹》。

把对家乡故土的热爱刻在名字里

30年代,作者为了避免国民党迫害,决定给自己起个既不被人猜疑,又难以模仿的名字。于是,用了“端木”这个复姓。又把他印象很深的东北红高粱中的“红粱”移作名字。可是,他当时身处白色恐怖之中,公开使用“红”字,很容易招来嫌疑。所以,他又将“端木红粱”中的“红”字改为“蕻”了。但是“端木蕻粱”又不像人名,就又把“粱”改作了“良”。这样“端木蕻良”就成了曹汉文的笔名 。

1941年9月18日,九一八事变已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北人依然无家可归。作者怀着难以遏制的思乡之情写下了这篇文章。

写作背景

二、欣赏体会:

尝试有感情地朗诵你喜欢的句子,标出你有疑问的字词和语句。

1、听读课文

要求:

<1>解决生字词

<2>整体把握文章的感情基调

<3>划出自己深受触动的句子或词语

(怀念、赞美、忧伤、愤怒等)

理解题目:

土地会发出誓言吗?如何理解本文的标题——“土地的誓言”?

这誓言是作者对着土地发出的,而不是土地本身发出的誓言。

第一段:

第二段:

1.概括课文内容

思念故乡。

发出誓言。

三、整体感知课文

理清思路

土地的誓言

忧伤 悲愤

怀念 赞美

思念故乡

发出誓言

热爱关东原野

回忆东北物产

热血喷涌跳跃

思恋故乡土地

回忆春秋美景

发出战斗誓言

思念故乡 解放东北

2.请同学们根据课文内容所了解的东北的相关信息,结合图片,进一步把握作者对故土的激情所产生的情感基础。

图片欣赏

土地的誓言

东北印象

肥沃的土地

广袤的森林

美丽的河流

东北特有的物产:

白桦林

马群

蒙古狗

鹿群

斑斓的山雕

满山遍野的大豆高粱

玉米

豆粒

煤块

高粱

丰富的矿藏

东北物产丰富,

地大物博。

9.18

回顾历史

1931年9 月18日,日本侵略者炸毁南满铁路,挑起事端,并于当晚10点20分突袭东北军北营驻军,震惊中外的九·一八事变爆发……

被日军残杀的同胞累累白骨是对日本法西斯暴行的无声的控诉。

杀人取乐,悬头于柱。

1.作者选取故乡哪些景物来表现自己炽痛的热爱?这些景物有何特点?

四、探究合作

这段话中列举白桦林、红高粱、马群、黑土地等充分体现东北地区的地域特征景色、物产,作者如数家珍,像电影镜头一样展现,展现关东原野地域广阔、景色优美、物产丰富,表现了对故乡深切的留恋和炽痛的热爱。

2.作者回忆起故乡的景色,似乎听到了故乡的呼唤。读第一段后半部分思考:为什么文章起初写“关东大地”用“她”来称呼,而到了后面时,却又改口说“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”?

人称的变化与情感变化有关。文章开始用第三人称是因为感情起初比较平稳,但随着作者情绪一步步的激动,对土地以你相称,情感显得更加直接而迫切。这在修辞上叫做“呼告”,具有强烈的抒情效果,在读者心里激起强烈共鸣,这一点值得我们在以后的写作中借鉴。

4.作者由景及人想到自己在故乡的生活,阅读第二段讨论概括这是一种怎样的生活?

美好,幸福,欢乐。

5.这样美丽的景物,这样美好的生活,现在却遭遇不幸。作者面对土地发出了怎样的誓言?

我必须回去!

为了她,我愿付出一切!

6.文章结尾一句“为了她,我愿付出一切。我必须看见一个美丽的故乡出现在我的面前—或者我的坟前”的含义是什么?

作者愿意为了土地不惜奋斗,为了美丽的东北故乡而奋斗,甚至不惜牺牲自己。表达了强烈而深沉的爱国之情。

7.这篇文章要表达怎样的情感呢?作者写作目的是什么呢?

表达对故乡对祖国的热爱;激发人们的爱国热情,鼓励人们站起来为家乡、为祖国而战。

五、精读课文,语言品味

这是一篇抒情散文,充溢着饱满、深沉的爱国热情,再读课文找出文中令你感动的或者认为写得好的语句。

提示:修辞、形容词、情感

品味语言

1.我有时把手放在我的胸膛上,我知道我的心还是跳动的,我的心还在喷涌着热血,因为我常常感到它在泛滥着一种热情。

“泛滥”一词是贬义褒用,这里是无法操纵与控制的意思,表达了作者无法控制的强烈的思乡之情。

2.“在那田垄里埋葬过我的欢笑,在那稻颗上我捉过蚱蜢,在那沉重的镐头上留着我的手印。”作者为什么不用“飘荡着我的欢笑,回响着我的欢笑”之类的词语呢?

“埋葬”只用于已经死去的事物,作者的欢笑确实“死了”,它被埋葬在故乡的田垄间。因为昔日飘荡、回响在田垄间的欢笑随着“九一八”的到来已经不复存在,取而代之的只是凄苦、哀愁和悲愤!这里用“埋葬”比“飘荡”“回响”,更多了一层沉重的感觉和悲愤的心绪。

3.当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液,这声音便是从那里来的。

明确:从表层看,这是写实。在任何一块大地的深层,都涌动着沸腾的岩浆。从深层看。这是虚写。在作者的心中也正如地下沸腾的岩浆一样在燃烧在沸腾在奔突,似乎正要喷涌而出。 用比喻手法,把“红熟的浆液”比作作者沸腾的热血,表达了作者与故乡密不可分的亲密之情,须臾不可分割。

作者运用哪些手段把自己对国土的这种感情表达出来?试举例说明。

(1)运用大量富于鲜明感彩的词语,直接抒发感情。

(2)运用排比、比喻修辞表达加强情感的冲击力。(如:“当我躺在土地上的时候,……怪诞的狂风”;“当我想起故乡的时候,……喷涌着血液一样”;在春天,……多么丰饶”等句子。)

(3)人称的恰当运用。(先用第三人称“她”而不用“它”,隐含将土地比作“母亲”的意思;随着情感的越趋激荡,作者又将她改成第二人称“你”,直接倾诉对故土的感情,显得直接而迫切,产生了强烈的抒情效果。)

4.语言特色

课堂总结:

作者用诗一般的语言,描绘了沦陷的故乡昔日的美丽、丰饶及自己在故乡的成长足迹,抒发了作者对沦陷的故乡强烈的思念之情,并发出了为解放故乡而战斗甚至不惜牺牲生命的誓言。

拓展延伸 我爱这土地 (艾青)

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

六、拓展活动

仿写《土地的誓言》中你最喜欢的一段话或第一段中描写丰饶美丽的东北大地的句子来赞美你的家乡。(学着运用排比、比喻等修辞手法)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读