山东省德州市2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 山东省德州市2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 618.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-06 13:39:31 | ||

图片预览

文档简介

德州市2020-2021学年高二上学期期末考试

历 史 试 题

2021.2

本试卷分第I卷l选择题)和第Ⅱ卷l非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。考试结束后,将试卷和答题纸一并交回。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题 卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题 共45分)

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.西汉,少数民族居住区从郡领地中划出,称属国。属国的政权体系不同于郡县,属国最高

长官为都尉,不是划地而设,而是因部落而设,生产由部落首领管理。这种管理制度

A.破坏了郡县制 B.形成了王国问题

C.沿袭了分封制 D.体现了因俗而治

2.唐代对房屋建造有严格的规定.“王公已下,舍屋不得施重棋藻井。三品已上堂舍,不得过五间九架……其士庶公私第宅,皆不得造楼阁,临视人家……又庶人所造堂舍,不得过三间四架,门屋一间两架,仍不得辄施装饰。”此规定反映了,唐代房屋建造

A.受经济实力影响 B.崇尚节俭、避免奢华

C.等级色彩明显 D.讲究礼仪、主次分明

3.在宋代张择端《清明上河图》中,汴京城外“脚店”(供人临时歇脚的小型客栈)以及城内的 “孙羊正店”(高规格的豪华酒店)门口都竖立着书写店铺名称的“灯箱”。由此可知,宋代 A.都城夜生活活跃 B.商业广告形式多样

C.城市化进程加快 D.坊市分区制度瓦解

4.1724—1851年,江南三省(江苏、安徽、浙江)通过扩大耕地面积所生产的粮食约占整个粮食增产的20 ,而剩余的80 是通过提高单位面积产量来获得。这反映了,清代江南三省

A.精耕细作在农业生产中作用减弱 B.人地矛盾开始突出

C.农业生产效率提高助推粮食安全 D.外来高产作物引进

5.1901年,清政府一道上谕指出,“近数十年积习相仍,因循粉饰,以致成此大衅……康逆之谈新法,乃乱法也,非变法也……法令不更,痼习不破;欲求振作,当议更张。”由此可推知,

A.“大衅”是指戊戌政变 B.戊戌变法未触及法律

C.清政府反对变法革新 D.上谕推动“新政”开展

6.京城官员士大夫聚集,保守思想浓厚,在洋务运动造轮船、办铁路之初,动辄纷起反对, 斥为崇洋。清末以后,京城官员外出公务差旅,往往尽量借道轮船、火车。这一变化反映了

A.交通发展促进思想解放 B.传统观念制约交通发展

C.近代社会转型异常艰难 D.中国半殖民地色彩浓厚

7.在苏维埃基层政权选举中,苏维埃政府向选民提供必要的物质条件;在抗日根据地各级参议会的选举中,一些地方因陋就简发明了“圈选”“豆选”等方式。这些措施

A.巩固和扩大了抗日民族统一战线 B.保障了政权的稳定与发展

C.开始了创建人民革命政权的尝试 D.民主政治原则得到了落实

8.1954年,中国倡导以和平共处五项原则作为国际关系准则;1964年,中国和法国建交,实

现了中国同西方大国关系的突破;进人21世纪,中国发起成立了上海合作组织、博鳌亚洲论坛,推动二十国集团成为国际经济治理主要平台。这说明

A.中国逐渐成为国际政治舞台的领导者 B.综合国力决定外交话语权

C.新中国坚持独立自主的和平外交方针 D.和平外交符合各国共同利益

9.公元前8世纪,希腊城邦兴起。为数众多的城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗

教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。这反映了,古希腊城邦

A.公民享有参政权 B.神权色彩浓厚

C.城市内设施齐全 D.重视公共利益

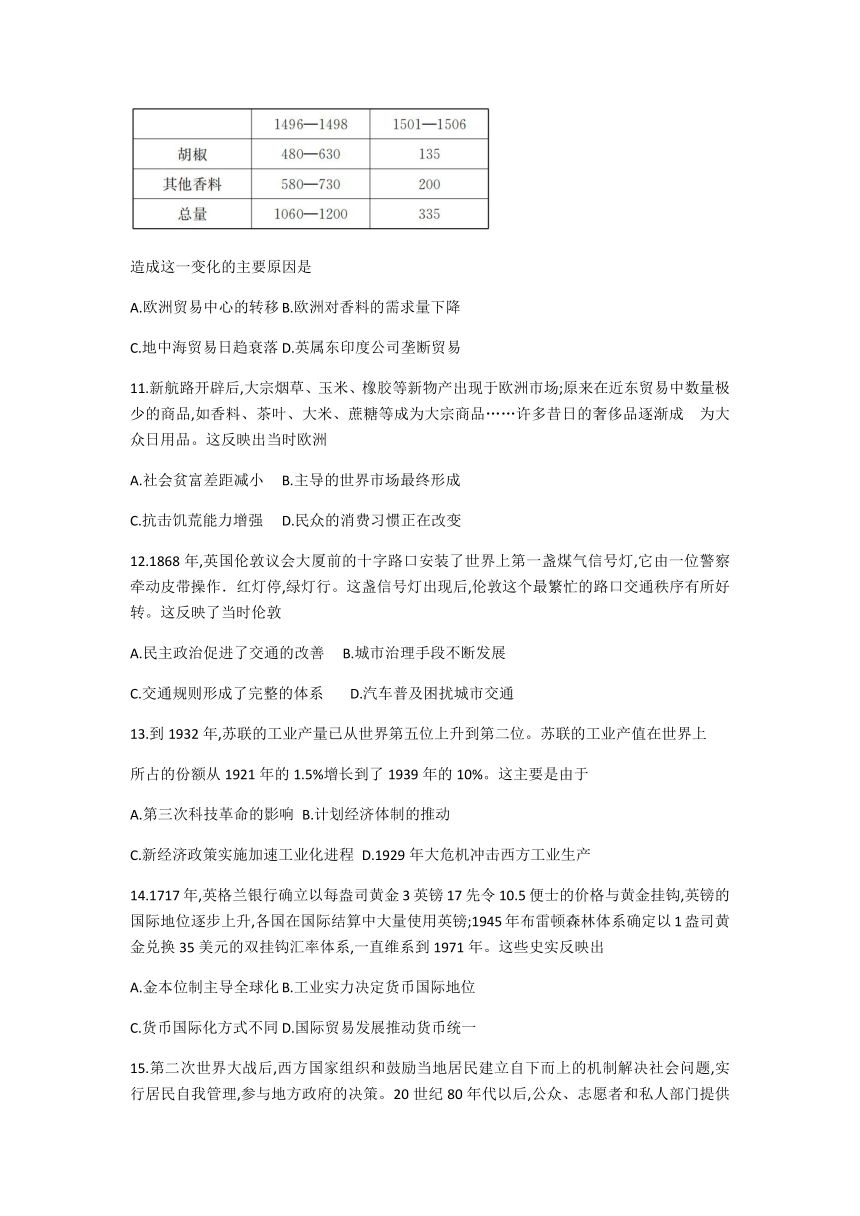

10.下表为1496———1506年威尼斯与埃及亚历山大港贸易的情况(平均每年,单位吨)。

造成这一变化的主要原因是

A.欧洲贸易中心的转移 B.欧洲对香料的需求量下降

C.地中海贸易日趋衰落 D.英属东印度公司垄断贸易

11.新航路开辟后,大宗烟草、玉米、橡胶等新物产出现于欧洲市场;原来在近东贸易中数量极少的商品,如香料、茶叶、大米、蔗糖等成为大宗商品……许多昔日的奢侈品逐渐成 为大众日用品。这反映出当时欧洲

A.社会贫富差距减小 B.主导的世界市场最终形成

C.抗击饥荒能力增强 D.民众的消费习惯正在改变

12.1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气信号灯,它由一位警察牵动皮带操作.红灯停,绿灯行。这盏信号灯出现后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。这反映了当时伦敦

A.民主政治促进了交通的改善 B.城市治理手段不断发展

C.交通规则形成了完整的体系 D.汽车普及困扰城市交通

13.到1932年,苏联的工业产量已从世界第五位上升到第二位。苏联的工业产值在世界上

所占的份额从1921年的1.5%增长到了1939年的10%。这主要是由于

A.第三次科技革命的影响 B.计划经济体制的推动

C.新经济政策实施加速工业化进程 D.1929年大危机冲击西方工业生产

14.1717年,英格兰银行确立以每盎司黄金3英镑17先令10.5便士的价格与黄金挂钩,英镑的国际地位逐步上升,各国在国际结算中大量使用英镑;1945年布雷顿森林体系确定以1盎司黄金兑换35美元的双挂钩汇率体系,一直维系到1971年。这些史实反映出

A.金本位制主导全球化 B.工业实力决定货币国际地位

C.货币国际化方式不同 D.国际贸易发展推动货币统一

15.第二次世界大战后,西方国家组织和鼓励当地居民建立自下而上的机制解决社会问题,实行居民自我管理,参与地方政府的决策。20世纪80年代以后,公众、志愿者和私人部门提供了越来越多的公共服务。这一历程表明

A.地方治理的效率更低 B.社区承担更多政府功能

C.政府对经济的干预加强 D.政府公共开支日益增加

第Ⅱ卷(非选择题 共55分)

二、非选择题:本题共4题n共55分o

16.(15分)国家治理是中国古代政治生活的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料 下表为某学生搜集的有关古代中国国家治理的部分材料

(1)根据材料,分别指出三则文献史料关注国家治理的视角。(3分)

(2)任选材料中的一个视角,结合所学知识简述秦汉至明清时期国家治理的历史进程。(12分)

17.(12分)近代以来,中国生产技术不断进步与传递。阅读材料,回答问题。

材料 江南制造局成立后,一直是中国工业的骨干企业,尤其为晚清中国近代造船技术的进步贡献良多。一批中国早期技术工人也在这里应运而生,史称中国产业工人的摇篮。1884年,云贵总督岑毓英从沪粤闽等地雇来工匠,开办了云南机器局,制造弹药并修理枪炮。1890年投产的贵州青溪铁厂,也从"上海采购机器招募匠工"。

1890年,上海机器织布局投产,这是中国第一家近代棉纺织厂。张寒在南通着力创办大生纱厂,其建厂初期的劳动力绝大部分来自附近乡村,而技术骨干则主要招募自上海。1908年,"以抵制杭州城内售卖之洋纱、进口棉布、印花布为目的",当地商人集资开办股份制织布厂,"赴上海购置纺纱机,正加紧准备开业"。

——摘编自戴鞍钢《技术进步与晚清社会变迁》

根据材料并结合所学知识,对晚清时期中国的生产“技术进步与传递”进行评述。

(要求.表述成文、论证充分、逻辑清晰)

18.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 新中国成立后,党和国家开始着手建立社会保障制度。1951年,政务院颁布了

《中华人民共和国劳动保险条例》,标志着城镇企业职工劳动保险制度的确立。1956年 1月通过的《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要》和同年6月通过的《高级农业生产合作社示范章程》指出,农业合作社应该对社内丧失劳动能力、生活没有依靠的社 员,做到保吃、保穿、保烧、保教、保葬,这两个文件奠定了五保工作的制度基础,五保制 度正式在我国建立起来。

——摘编自郑秉文等《新中国社会保障制度的变迁与发展》

材料二 中国的改革开放和社会保障相伴相随。1986年国务院颁布了《国营企业职工

待业保险暂行规定》,首次在我国建立了企业职工待业保险制度;1997年亚洲金融危机爆发,政府面临自工业化以来最大规模的失业tf岗潮,建立"两个确保、三条保障线,的政策体系;2000年国务院颁布了《关于印发完善城镇社会保障体系试点方案的通知》,并在辽宁省试点,探索社会保障制度从单项制度推进向系统建设转变;2005年以来,《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》等文件的出台,标志着我国社会 保障制度发展进入统筹城乡、全面覆盖、综合配套、统一管理的阶段。目前中国社会保 险覆盖人数无论在单项制度上(如医疗保险或养老保险),还是在诸项社会保险覆盖面总和上,都是世界上规模最大的社会保险制度。

——摘编自《中国社会保障制度的60年及其公平性研究》等

(1)根据材料一,概括新中国成立初期社会保障制度的特点,并分析其原因。(8分)

(2)依据材料二并结合所学,分析改革开放以来我国社会保障制度发展的意义。(6分)

19.(14分)阅读材料,回答问题。

材料: 近代国际法发展简表

——据王铁崖《国际法》、李铁成《联合国简明教程》整理

根据材料并结合所学知识,对表中内容提出自己的观点,并予与阐述。(要求:观点具体明确,阐释史论结合,逻辑清晰。)

高二历史试题参考答案

2021.2

一、选择题∶本题共15 小题,每小题3分,共 45 分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1.D 2.C 3.A 4.C 5.D 6.A 7.D 8.C 9.D 10.A 11.D 12.B 13.B 14.C 15.B

二、非选择题∶本题共 4 题,共 55 分。

16.(1)视角∶户籍制度(或赋役制度、基层组织);官员选拔;中央行政中枢制度(3分)

(2)回答时,每个视角,考生须答出至少 4 个时期的基本史实。示例∶从官员选拔的视角

秦朝,实行"以法为教""以吏为师"制度。(1分)秦朝统一后以法家思想为治国思想,向官吏学习律令为官,极大强化了法律在国家统治中的地位,加强了对社会的控制。(2分)

汉武帝至东汉,推行察举制。(1分)察举制重点考察被举者在乡里的舆论评价和为官能力,以孝廉为多,为两汉政权选拔了大批人才。(2 分)

曹魏至南北朝时期,实行九品中正制。(1分)九品中正制设中正官,根据家世、道德和才能评定人才资品,其实行之初加强了中央集权,后来随着门阀士族势力的发展,家世成为唯一标准,政权被世家大族垄断。(2分)

隋唐至明清时期,科举制的创立与发展。(1分)科举制以考试取人,扩大了用人范围,对隋唐以后封建国家政权的稳定发挥了巨大作用。(2 分)

17.答案示例∶

晚清时期生产技术进步的实质是以机器生产取代了传统的手工劳动。它呈现出由政府先行、民间效仿,由沿海向内地逐渐传递等特点。(2 分)

鸦片战争后,西方工业文明冲击中国社会;清政府面临内忧外患,掀起洋务运动,创办军用和民用企业;民族资本家主张实业救国;上海地区近代工业相对发达等诸多因素共同推动了晚清生产技术进步与传递。(4 分)

生产技术的进步改变了人们传统的劳作方式,推动了近代工业的发展;培养了大批技术工人,有利于生产技术的传递,带动其他地区工业的发展;有利于增强民族经济的竞争力,抵制外国商品倾销;生产部门的技术进步和传递,极大地推动晚清社会近代化进程。(4分)此时生产技术更多依赖外部输入,相对缺少自主创新;生产技术进步受制于半殖民地半封建社会环境,影响有限。(2 分)

18.(1)特点∶政府主导;立法保障;涵盖城乡;关注弱势群体。(任答两点,4分)

原因∶巩固政权的需要;中国共产党坚持为人民服务的宗旨;为经济建设服务。(任答两点,4分)

(2)意义∶有利于保障社会主义市场经济良性发展,深化改革开放;有利于防范社会风险,缓和社会矛盾,维护社会稳定;有利于增强民众对社会主义制度、道路的自信;有和于推进国家治理体系和治理能力现代化。(任答三点,6 分,言之有理)

19.答案示例∶近代以来,多重因素共同推动国际法的发展。(2分)

17世纪,随着民族国家的产生,国家成为国际关系的主体,协调主权国家关系的国际法形成;1789 年法国大革命对国际法的发展产生巨大影响,国家享有独立主权,不容干涉内政、公海自由等原则反映着资产阶级国家的利益;基于一战后自身的安全考虑,法国不断构筑集体安全体系,1928年,法、美等国签订的《非战公约》,在国家关系中放弃以战争作为实行国家政策的工具,和平解决国际争端,从而限制了国家的战争权,在国际法上奠定了"侵略战争是国际犯罪"的法律基础,并且在第二次世界大战后成为国际军事法庭审判德、日战犯的重要法律依据;1945年,《联合国宪章》确定的和平解决国际、制裁侵略的机制,在相当程度上制约了战争冲突,维护了世界和平;二战后,新兴民族国家纷纷独立,要求改变不合理的国际经济旧秩序,公平合理分配人类共同财产,《联合国海洋法公约》改变了之前的海洋法只为少数大国服务的局面;20 世纪 90年代以来,随着经济全球化的深化,全球性问题的凸显,各国又在可持续发展方面签署公约,寻求合作。(10 分,能结合三个或三个以上的史实阐述得 10 分)

综上所述,近代以来主权国家的形成、资产阶级民主革命、国际战争与战后体系的确立、国际组织的推动、第三世界的兴起、经济全球化的发展等诸多因素共同推动了国际法的发展与丰富,进而推动了人类文明的进步。(2 分)

评分说明∶学生可以围绕表格内容并结合所学知识,从近代以来国际法发展的影响因素、历程、趋势、对世界的影响等方面提出观点,并加以阐释。参考观点如下∶从原因角度,可以拟出"近代以来,多重因素共同推动国际法的发展""对国家利益的追求是国际法产生演变的内在需要""国际社会的发展推动国际法的演变"等;从过程内容角度,可以拟出"近代以来国际法不断丰富发展""国际法的领域逐步扩展"国际法发展的全球化趋势"国际法的演变带有鲜明的时代特征"等;从影响角度,可以拟出"国际法的发展有利于促进国际和平与安全"等。

历 史 试 题

2021.2

本试卷分第I卷l选择题)和第Ⅱ卷l非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。考试结束后,将试卷和答题纸一并交回。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题 卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题 共45分)

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.西汉,少数民族居住区从郡领地中划出,称属国。属国的政权体系不同于郡县,属国最高

长官为都尉,不是划地而设,而是因部落而设,生产由部落首领管理。这种管理制度

A.破坏了郡县制 B.形成了王国问题

C.沿袭了分封制 D.体现了因俗而治

2.唐代对房屋建造有严格的规定.“王公已下,舍屋不得施重棋藻井。三品已上堂舍,不得过五间九架……其士庶公私第宅,皆不得造楼阁,临视人家……又庶人所造堂舍,不得过三间四架,门屋一间两架,仍不得辄施装饰。”此规定反映了,唐代房屋建造

A.受经济实力影响 B.崇尚节俭、避免奢华

C.等级色彩明显 D.讲究礼仪、主次分明

3.在宋代张择端《清明上河图》中,汴京城外“脚店”(供人临时歇脚的小型客栈)以及城内的 “孙羊正店”(高规格的豪华酒店)门口都竖立着书写店铺名称的“灯箱”。由此可知,宋代 A.都城夜生活活跃 B.商业广告形式多样

C.城市化进程加快 D.坊市分区制度瓦解

4.1724—1851年,江南三省(江苏、安徽、浙江)通过扩大耕地面积所生产的粮食约占整个粮食增产的20 ,而剩余的80 是通过提高单位面积产量来获得。这反映了,清代江南三省

A.精耕细作在农业生产中作用减弱 B.人地矛盾开始突出

C.农业生产效率提高助推粮食安全 D.外来高产作物引进

5.1901年,清政府一道上谕指出,“近数十年积习相仍,因循粉饰,以致成此大衅……康逆之谈新法,乃乱法也,非变法也……法令不更,痼习不破;欲求振作,当议更张。”由此可推知,

A.“大衅”是指戊戌政变 B.戊戌变法未触及法律

C.清政府反对变法革新 D.上谕推动“新政”开展

6.京城官员士大夫聚集,保守思想浓厚,在洋务运动造轮船、办铁路之初,动辄纷起反对, 斥为崇洋。清末以后,京城官员外出公务差旅,往往尽量借道轮船、火车。这一变化反映了

A.交通发展促进思想解放 B.传统观念制约交通发展

C.近代社会转型异常艰难 D.中国半殖民地色彩浓厚

7.在苏维埃基层政权选举中,苏维埃政府向选民提供必要的物质条件;在抗日根据地各级参议会的选举中,一些地方因陋就简发明了“圈选”“豆选”等方式。这些措施

A.巩固和扩大了抗日民族统一战线 B.保障了政权的稳定与发展

C.开始了创建人民革命政权的尝试 D.民主政治原则得到了落实

8.1954年,中国倡导以和平共处五项原则作为国际关系准则;1964年,中国和法国建交,实

现了中国同西方大国关系的突破;进人21世纪,中国发起成立了上海合作组织、博鳌亚洲论坛,推动二十国集团成为国际经济治理主要平台。这说明

A.中国逐渐成为国际政治舞台的领导者 B.综合国力决定外交话语权

C.新中国坚持独立自主的和平外交方针 D.和平外交符合各国共同利益

9.公元前8世纪,希腊城邦兴起。为数众多的城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗

教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。这反映了,古希腊城邦

A.公民享有参政权 B.神权色彩浓厚

C.城市内设施齐全 D.重视公共利益

10.下表为1496———1506年威尼斯与埃及亚历山大港贸易的情况(平均每年,单位吨)。

造成这一变化的主要原因是

A.欧洲贸易中心的转移 B.欧洲对香料的需求量下降

C.地中海贸易日趋衰落 D.英属东印度公司垄断贸易

11.新航路开辟后,大宗烟草、玉米、橡胶等新物产出现于欧洲市场;原来在近东贸易中数量极少的商品,如香料、茶叶、大米、蔗糖等成为大宗商品……许多昔日的奢侈品逐渐成 为大众日用品。这反映出当时欧洲

A.社会贫富差距减小 B.主导的世界市场最终形成

C.抗击饥荒能力增强 D.民众的消费习惯正在改变

12.1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气信号灯,它由一位警察牵动皮带操作.红灯停,绿灯行。这盏信号灯出现后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。这反映了当时伦敦

A.民主政治促进了交通的改善 B.城市治理手段不断发展

C.交通规则形成了完整的体系 D.汽车普及困扰城市交通

13.到1932年,苏联的工业产量已从世界第五位上升到第二位。苏联的工业产值在世界上

所占的份额从1921年的1.5%增长到了1939年的10%。这主要是由于

A.第三次科技革命的影响 B.计划经济体制的推动

C.新经济政策实施加速工业化进程 D.1929年大危机冲击西方工业生产

14.1717年,英格兰银行确立以每盎司黄金3英镑17先令10.5便士的价格与黄金挂钩,英镑的国际地位逐步上升,各国在国际结算中大量使用英镑;1945年布雷顿森林体系确定以1盎司黄金兑换35美元的双挂钩汇率体系,一直维系到1971年。这些史实反映出

A.金本位制主导全球化 B.工业实力决定货币国际地位

C.货币国际化方式不同 D.国际贸易发展推动货币统一

15.第二次世界大战后,西方国家组织和鼓励当地居民建立自下而上的机制解决社会问题,实行居民自我管理,参与地方政府的决策。20世纪80年代以后,公众、志愿者和私人部门提供了越来越多的公共服务。这一历程表明

A.地方治理的效率更低 B.社区承担更多政府功能

C.政府对经济的干预加强 D.政府公共开支日益增加

第Ⅱ卷(非选择题 共55分)

二、非选择题:本题共4题n共55分o

16.(15分)国家治理是中国古代政治生活的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料 下表为某学生搜集的有关古代中国国家治理的部分材料

(1)根据材料,分别指出三则文献史料关注国家治理的视角。(3分)

(2)任选材料中的一个视角,结合所学知识简述秦汉至明清时期国家治理的历史进程。(12分)

17.(12分)近代以来,中国生产技术不断进步与传递。阅读材料,回答问题。

材料 江南制造局成立后,一直是中国工业的骨干企业,尤其为晚清中国近代造船技术的进步贡献良多。一批中国早期技术工人也在这里应运而生,史称中国产业工人的摇篮。1884年,云贵总督岑毓英从沪粤闽等地雇来工匠,开办了云南机器局,制造弹药并修理枪炮。1890年投产的贵州青溪铁厂,也从"上海采购机器招募匠工"。

1890年,上海机器织布局投产,这是中国第一家近代棉纺织厂。张寒在南通着力创办大生纱厂,其建厂初期的劳动力绝大部分来自附近乡村,而技术骨干则主要招募自上海。1908年,"以抵制杭州城内售卖之洋纱、进口棉布、印花布为目的",当地商人集资开办股份制织布厂,"赴上海购置纺纱机,正加紧准备开业"。

——摘编自戴鞍钢《技术进步与晚清社会变迁》

根据材料并结合所学知识,对晚清时期中国的生产“技术进步与传递”进行评述。

(要求.表述成文、论证充分、逻辑清晰)

18.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 新中国成立后,党和国家开始着手建立社会保障制度。1951年,政务院颁布了

《中华人民共和国劳动保险条例》,标志着城镇企业职工劳动保险制度的确立。1956年 1月通过的《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要》和同年6月通过的《高级农业生产合作社示范章程》指出,农业合作社应该对社内丧失劳动能力、生活没有依靠的社 员,做到保吃、保穿、保烧、保教、保葬,这两个文件奠定了五保工作的制度基础,五保制 度正式在我国建立起来。

——摘编自郑秉文等《新中国社会保障制度的变迁与发展》

材料二 中国的改革开放和社会保障相伴相随。1986年国务院颁布了《国营企业职工

待业保险暂行规定》,首次在我国建立了企业职工待业保险制度;1997年亚洲金融危机爆发,政府面临自工业化以来最大规模的失业tf岗潮,建立"两个确保、三条保障线,的政策体系;2000年国务院颁布了《关于印发完善城镇社会保障体系试点方案的通知》,并在辽宁省试点,探索社会保障制度从单项制度推进向系统建设转变;2005年以来,《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》等文件的出台,标志着我国社会 保障制度发展进入统筹城乡、全面覆盖、综合配套、统一管理的阶段。目前中国社会保 险覆盖人数无论在单项制度上(如医疗保险或养老保险),还是在诸项社会保险覆盖面总和上,都是世界上规模最大的社会保险制度。

——摘编自《中国社会保障制度的60年及其公平性研究》等

(1)根据材料一,概括新中国成立初期社会保障制度的特点,并分析其原因。(8分)

(2)依据材料二并结合所学,分析改革开放以来我国社会保障制度发展的意义。(6分)

19.(14分)阅读材料,回答问题。

材料: 近代国际法发展简表

——据王铁崖《国际法》、李铁成《联合国简明教程》整理

根据材料并结合所学知识,对表中内容提出自己的观点,并予与阐述。(要求:观点具体明确,阐释史论结合,逻辑清晰。)

高二历史试题参考答案

2021.2

一、选择题∶本题共15 小题,每小题3分,共 45 分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1.D 2.C 3.A 4.C 5.D 6.A 7.D 8.C 9.D 10.A 11.D 12.B 13.B 14.C 15.B

二、非选择题∶本题共 4 题,共 55 分。

16.(1)视角∶户籍制度(或赋役制度、基层组织);官员选拔;中央行政中枢制度(3分)

(2)回答时,每个视角,考生须答出至少 4 个时期的基本史实。示例∶从官员选拔的视角

秦朝,实行"以法为教""以吏为师"制度。(1分)秦朝统一后以法家思想为治国思想,向官吏学习律令为官,极大强化了法律在国家统治中的地位,加强了对社会的控制。(2分)

汉武帝至东汉,推行察举制。(1分)察举制重点考察被举者在乡里的舆论评价和为官能力,以孝廉为多,为两汉政权选拔了大批人才。(2 分)

曹魏至南北朝时期,实行九品中正制。(1分)九品中正制设中正官,根据家世、道德和才能评定人才资品,其实行之初加强了中央集权,后来随着门阀士族势力的发展,家世成为唯一标准,政权被世家大族垄断。(2分)

隋唐至明清时期,科举制的创立与发展。(1分)科举制以考试取人,扩大了用人范围,对隋唐以后封建国家政权的稳定发挥了巨大作用。(2 分)

17.答案示例∶

晚清时期生产技术进步的实质是以机器生产取代了传统的手工劳动。它呈现出由政府先行、民间效仿,由沿海向内地逐渐传递等特点。(2 分)

鸦片战争后,西方工业文明冲击中国社会;清政府面临内忧外患,掀起洋务运动,创办军用和民用企业;民族资本家主张实业救国;上海地区近代工业相对发达等诸多因素共同推动了晚清生产技术进步与传递。(4 分)

生产技术的进步改变了人们传统的劳作方式,推动了近代工业的发展;培养了大批技术工人,有利于生产技术的传递,带动其他地区工业的发展;有利于增强民族经济的竞争力,抵制外国商品倾销;生产部门的技术进步和传递,极大地推动晚清社会近代化进程。(4分)此时生产技术更多依赖外部输入,相对缺少自主创新;生产技术进步受制于半殖民地半封建社会环境,影响有限。(2 分)

18.(1)特点∶政府主导;立法保障;涵盖城乡;关注弱势群体。(任答两点,4分)

原因∶巩固政权的需要;中国共产党坚持为人民服务的宗旨;为经济建设服务。(任答两点,4分)

(2)意义∶有利于保障社会主义市场经济良性发展,深化改革开放;有利于防范社会风险,缓和社会矛盾,维护社会稳定;有利于增强民众对社会主义制度、道路的自信;有和于推进国家治理体系和治理能力现代化。(任答三点,6 分,言之有理)

19.答案示例∶近代以来,多重因素共同推动国际法的发展。(2分)

17世纪,随着民族国家的产生,国家成为国际关系的主体,协调主权国家关系的国际法形成;1789 年法国大革命对国际法的发展产生巨大影响,国家享有独立主权,不容干涉内政、公海自由等原则反映着资产阶级国家的利益;基于一战后自身的安全考虑,法国不断构筑集体安全体系,1928年,法、美等国签订的《非战公约》,在国家关系中放弃以战争作为实行国家政策的工具,和平解决国际争端,从而限制了国家的战争权,在国际法上奠定了"侵略战争是国际犯罪"的法律基础,并且在第二次世界大战后成为国际军事法庭审判德、日战犯的重要法律依据;1945年,《联合国宪章》确定的和平解决国际、制裁侵略的机制,在相当程度上制约了战争冲突,维护了世界和平;二战后,新兴民族国家纷纷独立,要求改变不合理的国际经济旧秩序,公平合理分配人类共同财产,《联合国海洋法公约》改变了之前的海洋法只为少数大国服务的局面;20 世纪 90年代以来,随着经济全球化的深化,全球性问题的凸显,各国又在可持续发展方面签署公约,寻求合作。(10 分,能结合三个或三个以上的史实阐述得 10 分)

综上所述,近代以来主权国家的形成、资产阶级民主革命、国际战争与战后体系的确立、国际组织的推动、第三世界的兴起、经济全球化的发展等诸多因素共同推动了国际法的发展与丰富,进而推动了人类文明的进步。(2 分)

评分说明∶学生可以围绕表格内容并结合所学知识,从近代以来国际法发展的影响因素、历程、趋势、对世界的影响等方面提出观点,并加以阐释。参考观点如下∶从原因角度,可以拟出"近代以来,多重因素共同推动国际法的发展""对国家利益的追求是国际法产生演变的内在需要""国际社会的发展推动国际法的演变"等;从过程内容角度,可以拟出"近代以来国际法不断丰富发展""国际法的领域逐步扩展"国际法发展的全球化趋势"国际法的演变带有鲜明的时代特征"等;从影响角度,可以拟出"国际法的发展有利于促进国际和平与安全"等。

同课章节目录