第三章 万有引力定律 单元测试题 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 第三章 万有引力定律 单元测试题 Word版含解析 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 582.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-03-05 12:57:22 | ||

图片预览

文档简介

单元素养评价(三)(第三章)

(60分钟·60分)

一、选择题(本题共11小题,每小题3分,共33分)

1.人类对天体运动的认识,经历了一个漫长的发展过程,以下说法正确的是

( )

A.亚里士多德提出了日心说,迈出了人类认识宇宙历程中最艰难而重要的一步

B.第谷通过观察提出行星绕太阳运动的轨道是椭圆

C.牛顿在前人研究的基础上发现和总结出万有引力定律,并测出了引力常量

D.海王星的发现验证了万有引力定律的正确性,显示了理论对实践的巨大指导作用

【解析】选D。哥白尼提出了日心说,迈出了人类认识宇宙历程中最艰难而重要的一步,故A错误;开普勒通过总结第谷的观测数据提出行星绕太阳运行的轨道是椭圆,故B错误;牛顿在前人研究的基础上发现和总结出万有引力定律,引力常量是后来卡文迪什通过实验测出的,故C错误;海王星的发现验证了万有引力定律的正确性,显示了理论对实践的巨大指导作用,故D正确。

2.2016年9月16日,北京航天飞行控制中心对“天宫二号”成功实施变轨控制,使“天宫二号”由椭圆形轨道的远地点进入近圆形轨道,等待“神舟十一号”到来。2016年10月19日凌晨,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”自动交会对接成功,对接时的轨道高度是393公里,比“神舟十号”与“天宫一号”对接时的轨道高了50公里,这与未来空间站的轨道高度基本相同,为我国载人航天发展战略的第三步——建造空间站做好了准备。下列说法正确的是 ( )

A.在近圆形轨道上运行时“天宫一号”的周期比“天宫二号”的长

B.在近圆形轨道上运行时“天宫一号”的加速度比“天宫二号”的小

C.“天宫二号”由椭圆形轨道进入近圆形轨道需要减速

D.交会对接前“神舟十一号”的运行轨道要低于“天宫二号”的运行轨道

【解析】选D。根据万有引力提供向心力,得=m=mr=ma

根据T=,因为“天宫一号”的轨道半径小于“天宫二号”,所以“天宫一号”的运行周期小于“天宫二号”的运行周期,故A错误;根据a=,因为“天宫一号”的轨道半径小于“天宫二号”,所以“天宫一号”的加速度大于“天宫二号”的加速度,故B错误;“天宫二号”由椭圆形轨道的远地点进入近圆形轨道时,由向心运动变成圆周运动,需要的向心力增大,所以速度增大,需要做加速运动,故C错误;“神舟十一号”和“天宫二号”对接时,“神舟十一号”加速,做离心运动,轨道半径增大,之后和“天宫二号”对接,故在对接前运行轨道要低于“天宫二号”的运行轨道,故D正确。

3.2019年4月10日21时,人类首张黑洞照片在全球六地的视界面望远镜发布会上同步发布。该黑洞半径为R,质量M和半径R的关系满足:=(其中c为光速,G为引力常量)。若天文学家观测到距黑洞中心距离为r的天体以速度v绕该黑洞做匀速圆周运动,则 ( )

A.该黑洞质量为 B.该黑洞质量为

C.该黑洞的半径为 D.该黑洞的半径为

【解析】选C。黑洞的万有引力提供天体做圆周运动所需的向心力,则:G=m,即有M=,故A、B错误;黑洞的质量M和半径R的关系满足:=,即有R=,故C正确。

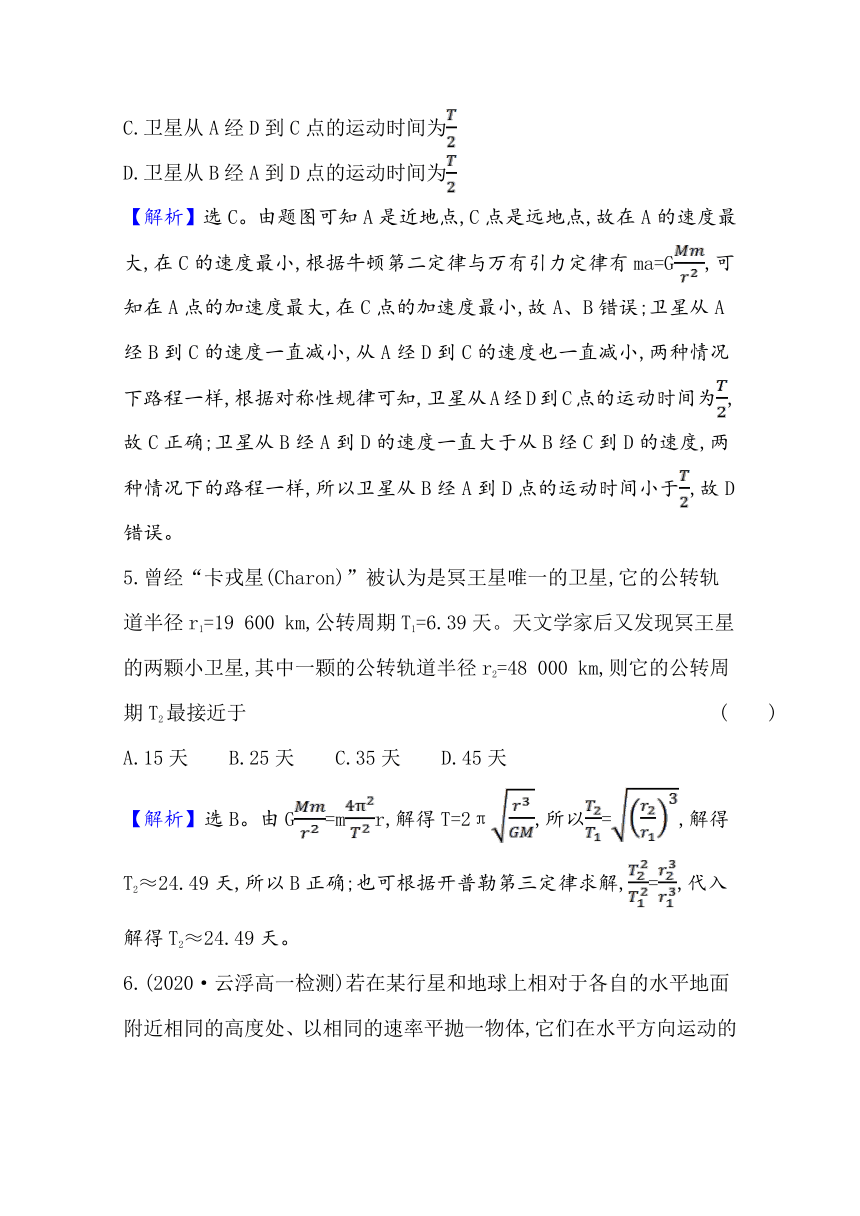

4.(2020·汕尾高一检测)如图所示,一颗卫星绕地球做椭圆运动,运动周期为T,图中虚线为卫星的运行轨迹,A、B、C、D是轨迹上的四个位置,其中A距离地球最近,C距离地球最远。B和D点是弧线ABC和ADC的中点,下列说法正确的是

( )

A.卫星在C点的速度最大

B.卫星在C点的加速度最大

C.卫星从A经D到C点的运动时间为

D.卫星从B经A到D点的运动时间为

【解析】选C。由题图可知A是近地点,C点是远地点,故在A的速度最大,在C的速度最小,根据牛顿第二定律与万有引力定律有ma=G,可知在A点的加速度最大,在C点的加速度最小,故A、B错误;卫星从A经B到C的速度一直减小,从A经D到C的速度也一直减小,两种情况下路程一样,根据对称性规律可知,卫星从A经D到C点的运动时间为,故C正确;卫星从B经A到D的速度一直大于从B经C到D的速度,两种情况下的路程一样,所以卫星从B经A到D点的运动时间小于,故D错误。

5.曾经“卡戎星(Charon)”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r1=19 600 km,公转周期T1=6.39天。天文学家后又发现冥王星的两颗小卫星,其中一颗的公转轨道半径r2=48 000 km,则它的公转周期T2最接近于 ( )

A.15天 B.25天 C.35天 D.45天

【解析】选B。由G=mr,解得T=2π,所以=,解得T2≈24.49天,所以B正确;也可根据开普勒第三定律求解,=,代入解得T2≈24.49天。

6.(2020·云浮高一检测)若在某行星和地球上相对于各自的水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为2∶。已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R,由此可知,该行星的半径约为 ( )

A.R B.R C.2R D.R

【解题指南】解答本题可按以下思路进行:

(1)先根据平抛运动水平方向x=v0t判断两次时间的关系。

(2)再根据竖直方向h=gt2得g=,确定两星球表面g值的关系。

(3)最后结合万有引力定律确定星球半径。

【解析】选C。物体平抛时水平方向满足x=v0t,所以==;竖直方向由h=gt2得g=,因此==。在星球表面物体所受的重力等于万有引力,由g=得==2,又因为R2=R,所以R1=2R,故选C。

7. 有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有 ( )

A.a的向心加速度等于重力加速度g

B.c在4 h内转过的圆心角是

C.b在相同时间内转过的弧长最长

D.d的运动周期有可能是23 h

【解析】选C。同步卫星c的周期与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度比a的大,由=ma,得a=,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;c是地球同步卫星,周期是24 h,则c在4 h内转过的圆心角是,故B错误;由=m,得v=,卫星的轨道半径越大,线速度越小,则有vb>vc>vd,由v=rω得va8.如图所示,探测器在太空直飞火星,在P点进行制动,使火星沿着大椭圆轨道Ⅰ运动,再经过P点时再次制动,使得探测器沿着近火星圆轨道Ⅱ做圆周运动而达到近距离探测的目的。则下列说法正确的是 ( )

A.完成两次制动之后,探测器在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道Ⅰ上的运行周期

B.探测器分别在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上经过P点时的加速度相同

C.探测器分别在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上经过P点时的速度相同

D.探测器在轨道Ⅱ上运行速度大于火星的第一宇宙速度

【解析】选B。根据开普勒第三定律,探测器在轨道Ⅱ上的运行周期小于在轨道Ⅰ上的运行周期,故A错误。探测器分别在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上经过P点时受火星的万有引力相同,由牛顿第二定律可知,加速度一样大,故B正确。由于在P点万有引力的方向和速度方向垂直,所以探测器只有向心加速度,a1=a2,而探测器在椭圆轨道Ⅰ上P点的曲率半径r大于圆轨道Ⅱ上的半径R,由向心加速度a1=,a2=可知,v1>v2,因此卫星的速度不相等,故C错误。火星的第一宇宙速度是绕火星表面附近运行的速度,由v=知,探测器在轨道Ⅱ上运行速度小于火星的第一宇宙速度,故D错误。

9.下列关于地球同步通信卫星的说法中,正确的是 ( )

A.为避免通信卫星在轨道上相撞,应使它们运行在不同的轨道上

B.通信卫星定点在地球上空某处,各个通信卫星的角速度相同,但线速度可以不同

C.通信卫星只能运行在赤道上空某一恒定高度上

D.不同国家发射通信卫星的地点不同,这些卫星轨道不一定在同一平面内

【解析】选C。同步卫星运行轨道位于地球赤道平面上空圆形轨道,轨道固定不变,故A、D错误;通信卫星定点在地球上空某处,各个通信卫星的角速度相同,线速度也相等,B错误;不同国家发射通信卫星的地点不同,但通信卫星是同步卫星,轨道固定不变,所以这些卫星轨道一定在同一平面内,故C正确。

10.(2020·阳江高一检测)我国计划在2020年发射首个火星探测器,实现火星环绕和着陆巡视探测。假设“火星探测器”贴近火星表面做匀速圆周运动,测得其周期为T。已知引力常量为G,由以上数据可以求得 ( )

A.火星的质量 B.火星探测器的质量

C.火星的第一宇宙速度 D.火星的密度

【解析】选D。据G=mR=可知,因火星的半径未知,故无法求出火星的质量、火星的第一宇宙速度,故A、C均错误;根据上式可知,火星探测器的质量m被约去,故无法求出其质量,故B错误;据 M=ρV=ρπR3,代入上式可知,火星的密度 ρ=,故可求出火星的密度,故D正确。

11.(2020·韶关高一检测)科学家威廉·赫歇尔首次提出了“双星”这个名词。现有由两颗中子星A、B组成的双星系统,可抽象为如图所示绕O点做匀速圆周运动的模型,已知A的轨道半径小于B的轨道半径,若A、B的总质量为M,A、B间的距离为L,其运动周期为T,则 ( )

A.B的线速度一定小于A的线速度

B.B的质量一定大于A的质量

C.L一定,M越大,T越小

D.M一定,L越大,T越小

【解析】选C。因双星的角速度、周期相等,根据v=ωr知轨道半径小的线速度小,故B的线速度一定大于A的线速度,故A错误;由于双星的向心力都是由双星间相互作用的万有引力提供的,因此大小必然相等,由F=mω2r可得各自的轨道半径与其质量成反比,即r∝,所以轨道半径小的质量大,故B的质量一定小于A的质量,故B错误;设双星质量分别为m1、m2,对质量为m1的中子星有G=

m1()2r1,对质量为m2的中子星有G=m2()2r2,又因r1+r2=L,m1+m2=M,解得T=2π,由此式可知,L一定,M越大,T越小;M一定,L越大,T越大,故C正确,D错误。

二、计算题(本题共3小题,共27分。要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)

12.(7分)一颗人造卫星在离地面高度等于地球半径的圆形轨道上运行,已知地球的第一宇宙速度为v1=7.9 km/s,g取9.8 m/s2,这颗卫星运行的线速度为多大?

【解析】卫星近地运行时,有G=m (3分)

卫星离地面的高度为R时,有G=m (2分)

由以上两式得v2== km/s≈5.6 km/s。 (2分)

答案:5.6 km/s

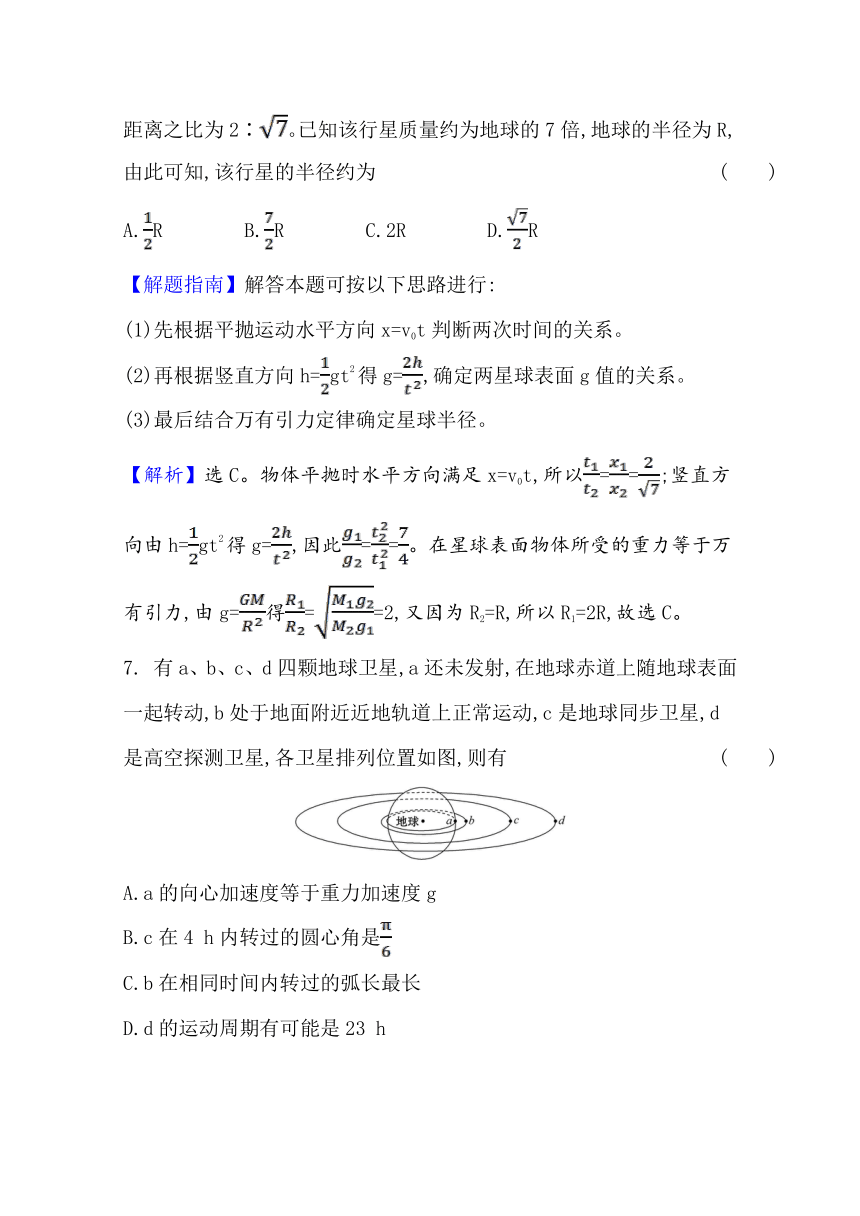

13.(10分)(2020·云浮高一检测)宇航员在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图所示。已知万有引力常量为G,星球M的半径为R。求星球M的密度。

【解析】由a-x图像可知,加速度沿竖直向下方向为正方向,

根据牛顿第二定律:mg-kx=ma, (2分)

当x=0时,得M星球表面上的重力加速度:g=3a0 (2分)

所受重力和万有引力相等,即:G=m′g, (3分)

又因为:ρ=, (2分)

联立得ρ=。 (1分)

答案:

14.(10分)太空中有一颗绕恒星做匀速圆周运动的行星,此行星上一昼夜的时间是T,在行星的赤道处用弹簧秤测量物体重力的读数比在两极时测量的读数小10%,已知引力常量为G,求此行星的平均密度。

【解析】设行星的质量为M,半径为R,平均密度为ρ,物体的质量为m。

物体在赤道上的重力比两极小10%,表明在赤道上随星球自转做圆周运动的向心力为Fn=ΔF=0.1F引。 (2分)

而一昼夜的时间T就是行星的自转周期。根据牛顿第二定律,有0.1×=mR (2分)

可得M=, (2分)

根据ρ= (2分)

可得行星的平均密度为ρ=。 (2分)

答案:

(30分钟·40分)

15.(4分)影片《流浪地球》中地球脱离太阳系流浪的最终目标是进入离太阳系最近的比邻星系的合适轨道,成为这颗恒星的行星。现实中欧洲南方天文台曾宣布在离地球最近的比邻星发现宜居行星“比邻星b”,该行星质量约为地球的1.3倍,直径约为地球的22倍,绕比邻星公转周期11.2天,与比邻星距离约为日地距离的5%,若不考虑星球的自转效应,则 ( )

A.比邻星的质量大于太阳的质量

B.比邻星的密度小于太阳的密度

C.“比邻星b”的公转线速度大小小于地球的公转线速度大小

D.“比邻星b”表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度

【解析】选D。根据万有引力提供向心力得:G=mr

解得:M=,

所以=·=()3×()2≈0.13,故比邻星的质量小于太阳质量,故A错误;

依据题中条件无法比较两者的密度关系,故B错误;

根据线速度公式v=,所以==·=×≈1.6,故C错误;

在星球表面,重力与万有引力相等,则有:g=,

所以=·()2=1.3×()2≈0.002 69,

即“比邻星 b”表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度,故D正确。

16.(4分)(多选)(2020·广州高一检测)如图所示,我国已先后成功发射了“天宫一号”飞行器和“神舟九号”飞船,并成功地进行了对接试验,若“天宫一号”能在离地面约300 km高的圆轨道上正常运行,则下列说法中正确的是

( )

A.“天宫一号”的发射速度应大于第二宇宙速度

B.对接前,“神舟九号”的运行周期更短

C.对接前,“神舟九号”欲追上“天宫一号”,可以在低轨道上点火加速

D.对接前,“神舟九号”的加速度大于“天宫一号”的加速度

【解析】选B、C、D。“天宫一号”的发射速度不应大于第二宇宙速度,若大于则会脱离地球的引力束缚,故A错误;对接前,由图可知“神舟九号”的轨道半径比“天宫一号”小,根据万有引力提供向心力:=m()2r,则T=,“神舟九号”的运行周期更短,故B正确;对接前,“神舟九号”欲追上“天宫一号”,可以在低轨道上点火加速,做离心运动,追上高轨道的“天宫一号”,故C正确;对接前,由图可知“神舟九号”的轨道半径比“天宫一号”小,根据万有引力提供向心力:=ma,则a=,则“神舟九号”的加速度大于“天宫一号”的加速度,故D正确。

17.(4分)(多选)如图是“嫦娥三号”飞行轨道示意图。假设“嫦娥三号”运行经过P点第一次通过近月制动使“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆形轨道Ⅰ上运动,再次经过P点时第二次通过近月制动使“嫦娥三号”在距离月面近地点为Q、高度为15 km,远地点为P、高度为100 km的椭圆轨道Ⅱ上运动,下列说法正确的是 ( )

A.“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆轨道Ⅰ上运动时速度大小可能变化

B.“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆轨道Ⅰ上运动的周期一定大于在椭圆轨道Ⅱ上运动的周期

C.“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的加速度一定大于经过P点时的加速度

D.“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的速率可能小于经过P点时的速率

【解析】选B、C。“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆轨道Ⅰ上的运动是匀速圆周运动,速度大小不变,A错误;由于圆轨道Ⅰ的轨道半径大于椭圆轨道Ⅱ的半长轴,根据开普勒第三定律,“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆轨道Ⅰ上运动的周期一定大于在椭圆轨道Ⅱ上运动的周期,B正确;由于在Q点“嫦娥三号”所受的万有引力比在P点大,所以“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的加速度一定大于经过P点时的加速度,C正确;根据开普勒第二定律可知,“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的速率一定大于经过P点时的速率,D错误。

18.(4分)(多选)(2020·深圳高一检测)在某次地震救灾中,相关部门紧急启动我国实践九号A星、资源三号、资源一号02C星、环境一号A/B星等5颗卫星担负该地区遥感数据成像任务。这些卫星距地面的高度均小于同步卫星的高度,地球表面的重力加速度为g,下列说法正确的是 ( )

A.5颗卫星的运行速度都大于7.9 km/s

B.5颗卫星的运行周期都小于24 h

C.5颗卫星受到的万有引力一定都相等

D.5颗卫星的运行加速度都小于g

【解析】选B、D。根据万有引力提供向心力得:v=,第一宇宙速度是卫星近表面圆轨道的运行速度。卫星成功进入离地高度大于地球半径的轨道,绕地球做匀速圆周运动。所以卫星的运行速度比第一宇宙速度小,故A错误;根据万有引力提供向心力得:T=,轨道半径越小周期越小,所以5颗卫星的运行周期都比同步卫星小,小于24 h,故B正确;根据万有引力定律可得:F=G,每颗卫星质量及轨道半径都不一样,故C错误;在地球表面的物体万有引力等于重力,解得:g=,卫星运行时,万有引力提供向心力:G=ma,解得:a=,卫星的轨道半径r大于地球半径R,所以卫星的加速度比地球表面的重力加速度更小,故D正确。

19.(4分)如图所示,甲、乙两颗卫星绕地球做圆周运动,已知甲卫星的周期为N小时,每过9N小时,乙卫星都要运动到与甲卫星同居于地球一侧且三者共线的位置上,则甲、乙两颗卫星的线速度之比为 ( )

A. B. C. D.

【解析】选A。由·9N h=2π,T1=N h,解得:=。根据开普勒第三定律,= =,线速度v=,则=·=×=,A正确。

20.(4分)如图所示,a、b、c为三颗人造地球卫星,其中a为地球同步卫星,b、c在同一轨道上,三颗卫星的轨道均可视为圆轨道。以下判断正确的是 ( )

A.卫星a的运行周期大于卫星b的运行周期

B.卫星b的运行速度可能大于7.9 km/s

C.卫星b加速即可追上前面的卫星c

D.卫星a在运行时有可能经过宜昌市的正上方

【解析】选A。根据万有引力提供向心力,则有=,轨道半径越大,周期越大,可知a的运行周期大于卫星b的运行周期,故选项A正确;根据=,轨道半径越小,速度越大,当轨道半径等于地球半径时,速度最大等于第一宇宙速度,故b的速度小于第一宇宙速度7.9 km/s,故选项B错误;卫星b加速后需要的向心力增大,大于万有引力,所以卫星b将做离心运动,所以不能追上前面的卫星c,故选项C错误;a为地球同步卫星,在赤道的正上方,不可能经过宜昌市的正上方,故选项D错误。

21.(16分)人造地球卫星P绕地球球心做匀速圆周运动,已知P卫星的质量为m,距地球球心的距离为r,地球的质量为M,引力常量为G,求:

(1)卫星P与地球间的万有引力的大小。

(2)卫星P的运行周期。

(3)现有另一地球卫星Q,Q绕地球运行的周期是卫星P绕地球运行周期的8倍,且P、Q的运行轨迹位于同一平面内,如图所示,求卫星P、Q在绕地球运行过程中,两卫星间相距最近时的距离。

【解析】(1)卫星P与地球间的万有引力

F=G (3分)

(2)由万有引力定律及牛顿第二定律,

有G=mr (2分)

解得T=2π (3分)

(3)对P、Q两卫星,由开普勒第三定律,可得

= (2分)

又TQ=8T (2分)

因此rQ=4r (2分)

P、Q两卫星和地球共线且P、Q位于地球同侧时距离最近,故最近距离为d=3r。 (2分)

答案:(1)G (2)2π (3)3r

(60分钟·60分)

一、选择题(本题共11小题,每小题3分,共33分)

1.人类对天体运动的认识,经历了一个漫长的发展过程,以下说法正确的是

( )

A.亚里士多德提出了日心说,迈出了人类认识宇宙历程中最艰难而重要的一步

B.第谷通过观察提出行星绕太阳运动的轨道是椭圆

C.牛顿在前人研究的基础上发现和总结出万有引力定律,并测出了引力常量

D.海王星的发现验证了万有引力定律的正确性,显示了理论对实践的巨大指导作用

【解析】选D。哥白尼提出了日心说,迈出了人类认识宇宙历程中最艰难而重要的一步,故A错误;开普勒通过总结第谷的观测数据提出行星绕太阳运行的轨道是椭圆,故B错误;牛顿在前人研究的基础上发现和总结出万有引力定律,引力常量是后来卡文迪什通过实验测出的,故C错误;海王星的发现验证了万有引力定律的正确性,显示了理论对实践的巨大指导作用,故D正确。

2.2016年9月16日,北京航天飞行控制中心对“天宫二号”成功实施变轨控制,使“天宫二号”由椭圆形轨道的远地点进入近圆形轨道,等待“神舟十一号”到来。2016年10月19日凌晨,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”自动交会对接成功,对接时的轨道高度是393公里,比“神舟十号”与“天宫一号”对接时的轨道高了50公里,这与未来空间站的轨道高度基本相同,为我国载人航天发展战略的第三步——建造空间站做好了准备。下列说法正确的是 ( )

A.在近圆形轨道上运行时“天宫一号”的周期比“天宫二号”的长

B.在近圆形轨道上运行时“天宫一号”的加速度比“天宫二号”的小

C.“天宫二号”由椭圆形轨道进入近圆形轨道需要减速

D.交会对接前“神舟十一号”的运行轨道要低于“天宫二号”的运行轨道

【解析】选D。根据万有引力提供向心力,得=m=mr=ma

根据T=,因为“天宫一号”的轨道半径小于“天宫二号”,所以“天宫一号”的运行周期小于“天宫二号”的运行周期,故A错误;根据a=,因为“天宫一号”的轨道半径小于“天宫二号”,所以“天宫一号”的加速度大于“天宫二号”的加速度,故B错误;“天宫二号”由椭圆形轨道的远地点进入近圆形轨道时,由向心运动变成圆周运动,需要的向心力增大,所以速度增大,需要做加速运动,故C错误;“神舟十一号”和“天宫二号”对接时,“神舟十一号”加速,做离心运动,轨道半径增大,之后和“天宫二号”对接,故在对接前运行轨道要低于“天宫二号”的运行轨道,故D正确。

3.2019年4月10日21时,人类首张黑洞照片在全球六地的视界面望远镜发布会上同步发布。该黑洞半径为R,质量M和半径R的关系满足:=(其中c为光速,G为引力常量)。若天文学家观测到距黑洞中心距离为r的天体以速度v绕该黑洞做匀速圆周运动,则 ( )

A.该黑洞质量为 B.该黑洞质量为

C.该黑洞的半径为 D.该黑洞的半径为

【解析】选C。黑洞的万有引力提供天体做圆周运动所需的向心力,则:G=m,即有M=,故A、B错误;黑洞的质量M和半径R的关系满足:=,即有R=,故C正确。

4.(2020·汕尾高一检测)如图所示,一颗卫星绕地球做椭圆运动,运动周期为T,图中虚线为卫星的运行轨迹,A、B、C、D是轨迹上的四个位置,其中A距离地球最近,C距离地球最远。B和D点是弧线ABC和ADC的中点,下列说法正确的是

( )

A.卫星在C点的速度最大

B.卫星在C点的加速度最大

C.卫星从A经D到C点的运动时间为

D.卫星从B经A到D点的运动时间为

【解析】选C。由题图可知A是近地点,C点是远地点,故在A的速度最大,在C的速度最小,根据牛顿第二定律与万有引力定律有ma=G,可知在A点的加速度最大,在C点的加速度最小,故A、B错误;卫星从A经B到C的速度一直减小,从A经D到C的速度也一直减小,两种情况下路程一样,根据对称性规律可知,卫星从A经D到C点的运动时间为,故C正确;卫星从B经A到D的速度一直大于从B经C到D的速度,两种情况下的路程一样,所以卫星从B经A到D点的运动时间小于,故D错误。

5.曾经“卡戎星(Charon)”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r1=19 600 km,公转周期T1=6.39天。天文学家后又发现冥王星的两颗小卫星,其中一颗的公转轨道半径r2=48 000 km,则它的公转周期T2最接近于 ( )

A.15天 B.25天 C.35天 D.45天

【解析】选B。由G=mr,解得T=2π,所以=,解得T2≈24.49天,所以B正确;也可根据开普勒第三定律求解,=,代入解得T2≈24.49天。

6.(2020·云浮高一检测)若在某行星和地球上相对于各自的水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为2∶。已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R,由此可知,该行星的半径约为 ( )

A.R B.R C.2R D.R

【解题指南】解答本题可按以下思路进行:

(1)先根据平抛运动水平方向x=v0t判断两次时间的关系。

(2)再根据竖直方向h=gt2得g=,确定两星球表面g值的关系。

(3)最后结合万有引力定律确定星球半径。

【解析】选C。物体平抛时水平方向满足x=v0t,所以==;竖直方向由h=gt2得g=,因此==。在星球表面物体所受的重力等于万有引力,由g=得==2,又因为R2=R,所以R1=2R,故选C。

7. 有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有 ( )

A.a的向心加速度等于重力加速度g

B.c在4 h内转过的圆心角是

C.b在相同时间内转过的弧长最长

D.d的运动周期有可能是23 h

【解析】选C。同步卫星c的周期与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度比a的大,由=ma,得a=,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故知a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;c是地球同步卫星,周期是24 h,则c在4 h内转过的圆心角是,故B错误;由=m,得v=,卫星的轨道半径越大,线速度越小,则有vb>vc>vd,由v=rω得va

A.完成两次制动之后,探测器在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道Ⅰ上的运行周期

B.探测器分别在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上经过P点时的加速度相同

C.探测器分别在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上经过P点时的速度相同

D.探测器在轨道Ⅱ上运行速度大于火星的第一宇宙速度

【解析】选B。根据开普勒第三定律,探测器在轨道Ⅱ上的运行周期小于在轨道Ⅰ上的运行周期,故A错误。探测器分别在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上经过P点时受火星的万有引力相同,由牛顿第二定律可知,加速度一样大,故B正确。由于在P点万有引力的方向和速度方向垂直,所以探测器只有向心加速度,a1=a2,而探测器在椭圆轨道Ⅰ上P点的曲率半径r大于圆轨道Ⅱ上的半径R,由向心加速度a1=,a2=可知,v1>v2,因此卫星的速度不相等,故C错误。火星的第一宇宙速度是绕火星表面附近运行的速度,由v=知,探测器在轨道Ⅱ上运行速度小于火星的第一宇宙速度,故D错误。

9.下列关于地球同步通信卫星的说法中,正确的是 ( )

A.为避免通信卫星在轨道上相撞,应使它们运行在不同的轨道上

B.通信卫星定点在地球上空某处,各个通信卫星的角速度相同,但线速度可以不同

C.通信卫星只能运行在赤道上空某一恒定高度上

D.不同国家发射通信卫星的地点不同,这些卫星轨道不一定在同一平面内

【解析】选C。同步卫星运行轨道位于地球赤道平面上空圆形轨道,轨道固定不变,故A、D错误;通信卫星定点在地球上空某处,各个通信卫星的角速度相同,线速度也相等,B错误;不同国家发射通信卫星的地点不同,但通信卫星是同步卫星,轨道固定不变,所以这些卫星轨道一定在同一平面内,故C正确。

10.(2020·阳江高一检测)我国计划在2020年发射首个火星探测器,实现火星环绕和着陆巡视探测。假设“火星探测器”贴近火星表面做匀速圆周运动,测得其周期为T。已知引力常量为G,由以上数据可以求得 ( )

A.火星的质量 B.火星探测器的质量

C.火星的第一宇宙速度 D.火星的密度

【解析】选D。据G=mR=可知,因火星的半径未知,故无法求出火星的质量、火星的第一宇宙速度,故A、C均错误;根据上式可知,火星探测器的质量m被约去,故无法求出其质量,故B错误;据 M=ρV=ρπR3,代入上式可知,火星的密度 ρ=,故可求出火星的密度,故D正确。

11.(2020·韶关高一检测)科学家威廉·赫歇尔首次提出了“双星”这个名词。现有由两颗中子星A、B组成的双星系统,可抽象为如图所示绕O点做匀速圆周运动的模型,已知A的轨道半径小于B的轨道半径,若A、B的总质量为M,A、B间的距离为L,其运动周期为T,则 ( )

A.B的线速度一定小于A的线速度

B.B的质量一定大于A的质量

C.L一定,M越大,T越小

D.M一定,L越大,T越小

【解析】选C。因双星的角速度、周期相等,根据v=ωr知轨道半径小的线速度小,故B的线速度一定大于A的线速度,故A错误;由于双星的向心力都是由双星间相互作用的万有引力提供的,因此大小必然相等,由F=mω2r可得各自的轨道半径与其质量成反比,即r∝,所以轨道半径小的质量大,故B的质量一定小于A的质量,故B错误;设双星质量分别为m1、m2,对质量为m1的中子星有G=

m1()2r1,对质量为m2的中子星有G=m2()2r2,又因r1+r2=L,m1+m2=M,解得T=2π,由此式可知,L一定,M越大,T越小;M一定,L越大,T越大,故C正确,D错误。

二、计算题(本题共3小题,共27分。要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)

12.(7分)一颗人造卫星在离地面高度等于地球半径的圆形轨道上运行,已知地球的第一宇宙速度为v1=7.9 km/s,g取9.8 m/s2,这颗卫星运行的线速度为多大?

【解析】卫星近地运行时,有G=m (3分)

卫星离地面的高度为R时,有G=m (2分)

由以上两式得v2== km/s≈5.6 km/s。 (2分)

答案:5.6 km/s

13.(10分)(2020·云浮高一检测)宇航员在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图所示。已知万有引力常量为G,星球M的半径为R。求星球M的密度。

【解析】由a-x图像可知,加速度沿竖直向下方向为正方向,

根据牛顿第二定律:mg-kx=ma, (2分)

当x=0时,得M星球表面上的重力加速度:g=3a0 (2分)

所受重力和万有引力相等,即:G=m′g, (3分)

又因为:ρ=, (2分)

联立得ρ=。 (1分)

答案:

14.(10分)太空中有一颗绕恒星做匀速圆周运动的行星,此行星上一昼夜的时间是T,在行星的赤道处用弹簧秤测量物体重力的读数比在两极时测量的读数小10%,已知引力常量为G,求此行星的平均密度。

【解析】设行星的质量为M,半径为R,平均密度为ρ,物体的质量为m。

物体在赤道上的重力比两极小10%,表明在赤道上随星球自转做圆周运动的向心力为Fn=ΔF=0.1F引。 (2分)

而一昼夜的时间T就是行星的自转周期。根据牛顿第二定律,有0.1×=mR (2分)

可得M=, (2分)

根据ρ= (2分)

可得行星的平均密度为ρ=。 (2分)

答案:

(30分钟·40分)

15.(4分)影片《流浪地球》中地球脱离太阳系流浪的最终目标是进入离太阳系最近的比邻星系的合适轨道,成为这颗恒星的行星。现实中欧洲南方天文台曾宣布在离地球最近的比邻星发现宜居行星“比邻星b”,该行星质量约为地球的1.3倍,直径约为地球的22倍,绕比邻星公转周期11.2天,与比邻星距离约为日地距离的5%,若不考虑星球的自转效应,则 ( )

A.比邻星的质量大于太阳的质量

B.比邻星的密度小于太阳的密度

C.“比邻星b”的公转线速度大小小于地球的公转线速度大小

D.“比邻星b”表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度

【解析】选D。根据万有引力提供向心力得:G=mr

解得:M=,

所以=·=()3×()2≈0.13,故比邻星的质量小于太阳质量,故A错误;

依据题中条件无法比较两者的密度关系,故B错误;

根据线速度公式v=,所以==·=×≈1.6,故C错误;

在星球表面,重力与万有引力相等,则有:g=,

所以=·()2=1.3×()2≈0.002 69,

即“比邻星 b”表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度,故D正确。

16.(4分)(多选)(2020·广州高一检测)如图所示,我国已先后成功发射了“天宫一号”飞行器和“神舟九号”飞船,并成功地进行了对接试验,若“天宫一号”能在离地面约300 km高的圆轨道上正常运行,则下列说法中正确的是

( )

A.“天宫一号”的发射速度应大于第二宇宙速度

B.对接前,“神舟九号”的运行周期更短

C.对接前,“神舟九号”欲追上“天宫一号”,可以在低轨道上点火加速

D.对接前,“神舟九号”的加速度大于“天宫一号”的加速度

【解析】选B、C、D。“天宫一号”的发射速度不应大于第二宇宙速度,若大于则会脱离地球的引力束缚,故A错误;对接前,由图可知“神舟九号”的轨道半径比“天宫一号”小,根据万有引力提供向心力:=m()2r,则T=,“神舟九号”的运行周期更短,故B正确;对接前,“神舟九号”欲追上“天宫一号”,可以在低轨道上点火加速,做离心运动,追上高轨道的“天宫一号”,故C正确;对接前,由图可知“神舟九号”的轨道半径比“天宫一号”小,根据万有引力提供向心力:=ma,则a=,则“神舟九号”的加速度大于“天宫一号”的加速度,故D正确。

17.(4分)(多选)如图是“嫦娥三号”飞行轨道示意图。假设“嫦娥三号”运行经过P点第一次通过近月制动使“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆形轨道Ⅰ上运动,再次经过P点时第二次通过近月制动使“嫦娥三号”在距离月面近地点为Q、高度为15 km,远地点为P、高度为100 km的椭圆轨道Ⅱ上运动,下列说法正确的是 ( )

A.“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆轨道Ⅰ上运动时速度大小可能变化

B.“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆轨道Ⅰ上运动的周期一定大于在椭圆轨道Ⅱ上运动的周期

C.“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的加速度一定大于经过P点时的加速度

D.“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的速率可能小于经过P点时的速率

【解析】选B、C。“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆轨道Ⅰ上的运动是匀速圆周运动,速度大小不变,A错误;由于圆轨道Ⅰ的轨道半径大于椭圆轨道Ⅱ的半长轴,根据开普勒第三定律,“嫦娥三号”在距离月面高度为100 km的圆轨道Ⅰ上运动的周期一定大于在椭圆轨道Ⅱ上运动的周期,B正确;由于在Q点“嫦娥三号”所受的万有引力比在P点大,所以“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的加速度一定大于经过P点时的加速度,C正确;根据开普勒第二定律可知,“嫦娥三号”在椭圆轨道Ⅱ上运动经过Q点时的速率一定大于经过P点时的速率,D错误。

18.(4分)(多选)(2020·深圳高一检测)在某次地震救灾中,相关部门紧急启动我国实践九号A星、资源三号、资源一号02C星、环境一号A/B星等5颗卫星担负该地区遥感数据成像任务。这些卫星距地面的高度均小于同步卫星的高度,地球表面的重力加速度为g,下列说法正确的是 ( )

A.5颗卫星的运行速度都大于7.9 km/s

B.5颗卫星的运行周期都小于24 h

C.5颗卫星受到的万有引力一定都相等

D.5颗卫星的运行加速度都小于g

【解析】选B、D。根据万有引力提供向心力得:v=,第一宇宙速度是卫星近表面圆轨道的运行速度。卫星成功进入离地高度大于地球半径的轨道,绕地球做匀速圆周运动。所以卫星的运行速度比第一宇宙速度小,故A错误;根据万有引力提供向心力得:T=,轨道半径越小周期越小,所以5颗卫星的运行周期都比同步卫星小,小于24 h,故B正确;根据万有引力定律可得:F=G,每颗卫星质量及轨道半径都不一样,故C错误;在地球表面的物体万有引力等于重力,解得:g=,卫星运行时,万有引力提供向心力:G=ma,解得:a=,卫星的轨道半径r大于地球半径R,所以卫星的加速度比地球表面的重力加速度更小,故D正确。

19.(4分)如图所示,甲、乙两颗卫星绕地球做圆周运动,已知甲卫星的周期为N小时,每过9N小时,乙卫星都要运动到与甲卫星同居于地球一侧且三者共线的位置上,则甲、乙两颗卫星的线速度之比为 ( )

A. B. C. D.

【解析】选A。由·9N h=2π,T1=N h,解得:=。根据开普勒第三定律,= =,线速度v=,则=·=×=,A正确。

20.(4分)如图所示,a、b、c为三颗人造地球卫星,其中a为地球同步卫星,b、c在同一轨道上,三颗卫星的轨道均可视为圆轨道。以下判断正确的是 ( )

A.卫星a的运行周期大于卫星b的运行周期

B.卫星b的运行速度可能大于7.9 km/s

C.卫星b加速即可追上前面的卫星c

D.卫星a在运行时有可能经过宜昌市的正上方

【解析】选A。根据万有引力提供向心力,则有=,轨道半径越大,周期越大,可知a的运行周期大于卫星b的运行周期,故选项A正确;根据=,轨道半径越小,速度越大,当轨道半径等于地球半径时,速度最大等于第一宇宙速度,故b的速度小于第一宇宙速度7.9 km/s,故选项B错误;卫星b加速后需要的向心力增大,大于万有引力,所以卫星b将做离心运动,所以不能追上前面的卫星c,故选项C错误;a为地球同步卫星,在赤道的正上方,不可能经过宜昌市的正上方,故选项D错误。

21.(16分)人造地球卫星P绕地球球心做匀速圆周运动,已知P卫星的质量为m,距地球球心的距离为r,地球的质量为M,引力常量为G,求:

(1)卫星P与地球间的万有引力的大小。

(2)卫星P的运行周期。

(3)现有另一地球卫星Q,Q绕地球运行的周期是卫星P绕地球运行周期的8倍,且P、Q的运行轨迹位于同一平面内,如图所示,求卫星P、Q在绕地球运行过程中,两卫星间相距最近时的距离。

【解析】(1)卫星P与地球间的万有引力

F=G (3分)

(2)由万有引力定律及牛顿第二定律,

有G=mr (2分)

解得T=2π (3分)

(3)对P、Q两卫星,由开普勒第三定律,可得

= (2分)

又TQ=8T (2分)

因此rQ=4r (2分)

P、Q两卫星和地球共线且P、Q位于地球同侧时距离最近,故最近距离为d=3r。 (2分)

答案:(1)G (2)2π (3)3r

同课章节目录

- 第一章 抛体运动

- 第01节 什么是抛体运动

- 第02节 运动的合成与分解

- 第03节 竖直方向的抛体运动

- 第04节 平抛运动

- 第05节 斜抛运动

- 第二章 圆周运动

- 第01节 匀速圆周运动

- 第02节 向心力

- 第03节 离心现象及其应用

- 第三章 万有引力定律及其应用

- 第01节 万有引力定律

- 第02节 万有引力定律的应用

- 第03节 飞向太空

- 第四章 机械能和能源

- 第01节 功

- 第02节 动能 势能

- 第03节 探究外力做功与物体动能变化的关系

- 第04节 机械能守恒定律

- 第05节 验证机械能守恒定律

- 第06节 能量 能量转化与守恒定律

- 第07节 功率

- 第08节 能源的开发与利用

- 第五章 经典力学与物理学的革命

- 第01节 经典力学的成就与局限性

- 第02节 经典时空观与相对论时空观

- 第03节 量子化现象

- 第04节 物理学——人类文明进步的阶梯