语文统编版选择性必修中册第6课《为了忘却的记念》说课课件(共16张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版选择性必修中册第6课《为了忘却的记念》说课课件(共16张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-05 20:42:12 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

《为了忘却的记念》说课

教学目标

教学步骤一

教学步骤二

教学步骤三

步骤评价

教学课件

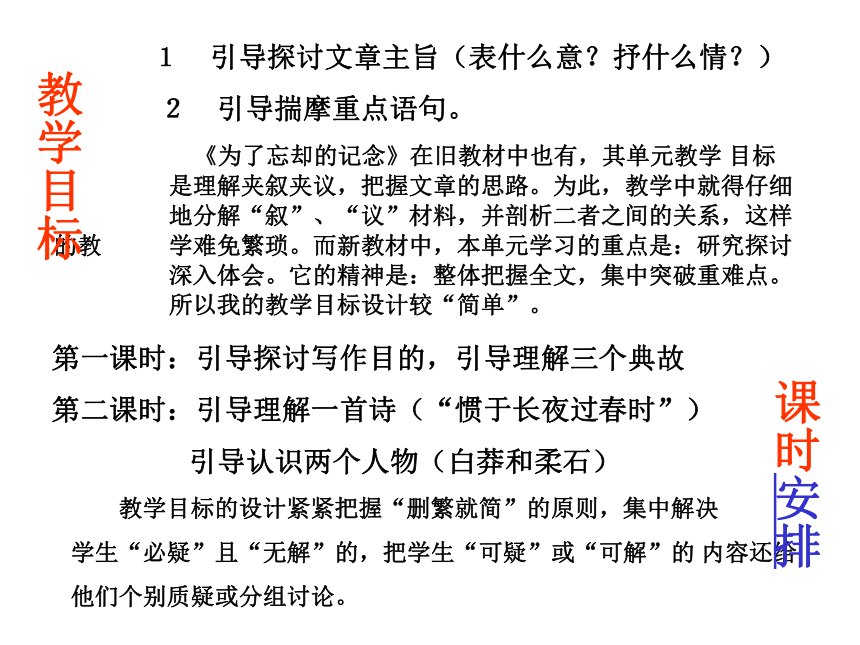

1 引导探讨文章主旨(表什么意?抒什么情?)

2 引导揣摩重点语句。

《为了忘却的记念》在旧教材中也有,其单元教学

目标

是理解夹叙夹议,把握文章的思路。为此,教学中就得仔细

地分解“叙”、“议”材料,并剖析二者之间的关系,这样的教

学难免繁琐。而新教材中,本单元学习的重点是:研究探讨

深入体会。它的精神是:整体把握全文,集中突破重难点。

所以我的教学目标设计较“简单”。

教学目标

第一课时:引导探讨写作目的,引导理解三个典故

第二课时:引导理解一首诗(“惯于长夜过春时”)

引导认识两个人物(白莽和柔石)

教学目标的设计紧紧把握“删繁就简”的原则,集中解决

学生“必疑”且“无解”的,把学生“可疑”或“可解”的

内容还给

他们个别质疑或分组讨论。

课时安排

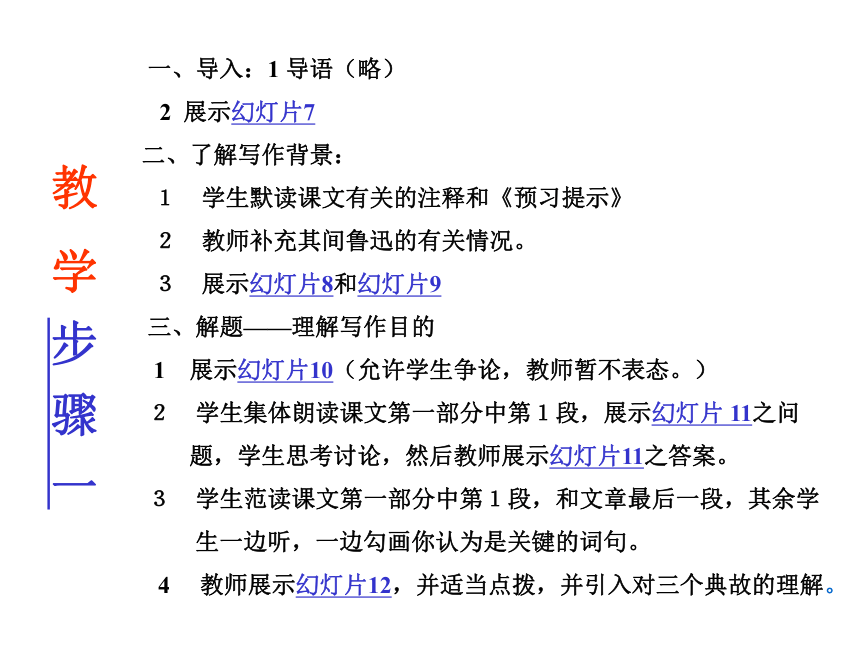

一、导入:1

导语(略)

2

展示幻灯片7

二、了解写作背景:

1 学生默读课文有关的注释和《预习提示》

2 教师补充其间鲁迅的有关情况。

3 展示幻灯片8和幻灯片9

三、解题——理解写作目的

1 展示幻灯片10(允许学生争论,教师暂不表态。)

2 学生集体朗读课文第一部分中第1段,展示幻灯片

11之问

题,学生思考讨论,然后教师展示幻灯片11之答案。

3 学生范读课文第一部分中第1段,和文章最后一段,其余学

生一边听,一边勾画你认为是关键的词句。

4

教师展示幻灯片12,并适当点拨,并引入对三个典故的理解。

教

学

步

骤

一

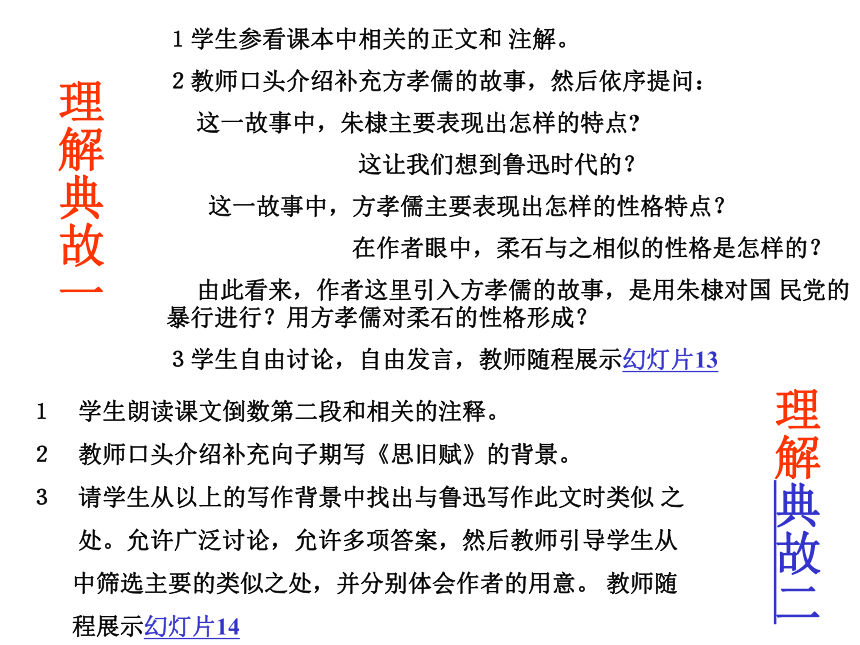

1学生参看课本中相关的正文和

注解。

2教师口头介绍补充方孝儒的故事,然后依序提问:

这一故事中,朱棣主要表现出怎样的特点?

这让我们想到鲁迅时代的?

这一故事中,方孝儒主要表现出怎样的性格特点?

在作者眼中,柔石与之相似的性格是怎样的?

由此看来,作者这里引入方孝儒的故事,是用朱棣对国

民党的

暴行进行?用方孝儒对柔石的性格形成?

3学生自由讨论,自由发言,教师随程展示幻灯片13

理解典故一

1 学生朗读课文倒数第二段和相关的注释。

2 教师口头介绍补充向子期写《思旧赋》的背景。

3 请学生从以上的写作背景中找出与鲁迅写作此文时类似

之

处。允许广泛讨论,允许多项答案,然后教师引导学生从

中筛选主要的类似之处,并分别体会作者的用意。

教师随

程展示幻灯片14

理解典故二

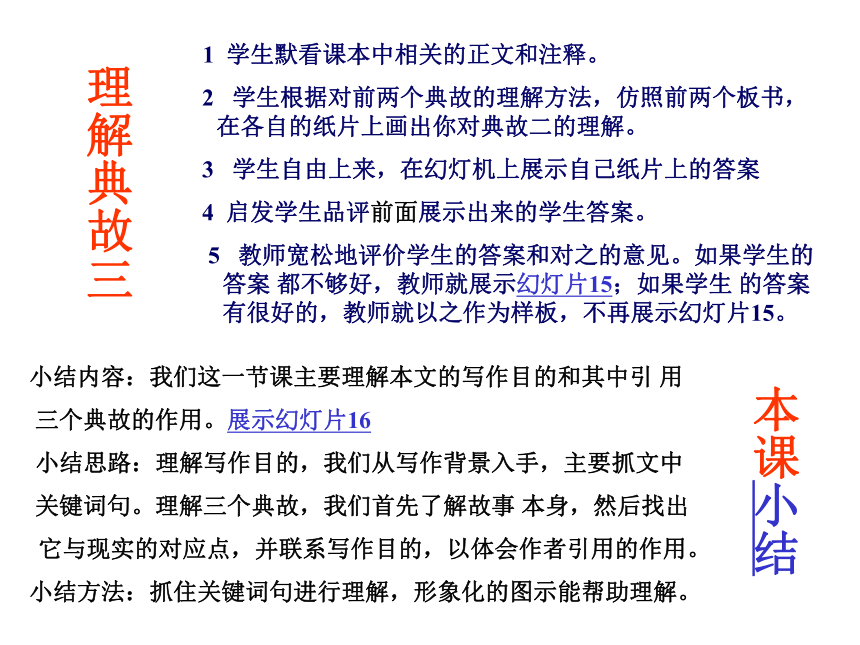

1

学生默看课本中相关的正文和注释。

2

学生根据对前两个典故的理解方法,仿照前两个板书,

在各自的纸片上画出你对典故二的理解。

3

学生自由上来,在幻灯机上展示自己纸片上的答案

4

启发学生品评前面展示出来的学生答案。

5

教师宽松地评价学生的答案和对之的意见。如果学生的

答案

都不够好,教师就展示幻灯片15;如果学生

的答案

有很好的,教师就以之作为样板,不再展示幻灯片15。

小结内容:我们这一节课主要理解本文的写作目的和其中引

用

三个典故的作用。展示幻灯片16

小结思路:理解写作目的,我们从写作背景入手,主要抓文中

关键词句。理解三个典故,我们首先了解故事

本身,然后找出

它与现实的对应点,并联系写作目的,以体会作者引用的作用。

小结方法:抓住关键词句进行理解,形象化的图示能帮助理解。

理解典故三

本课小结

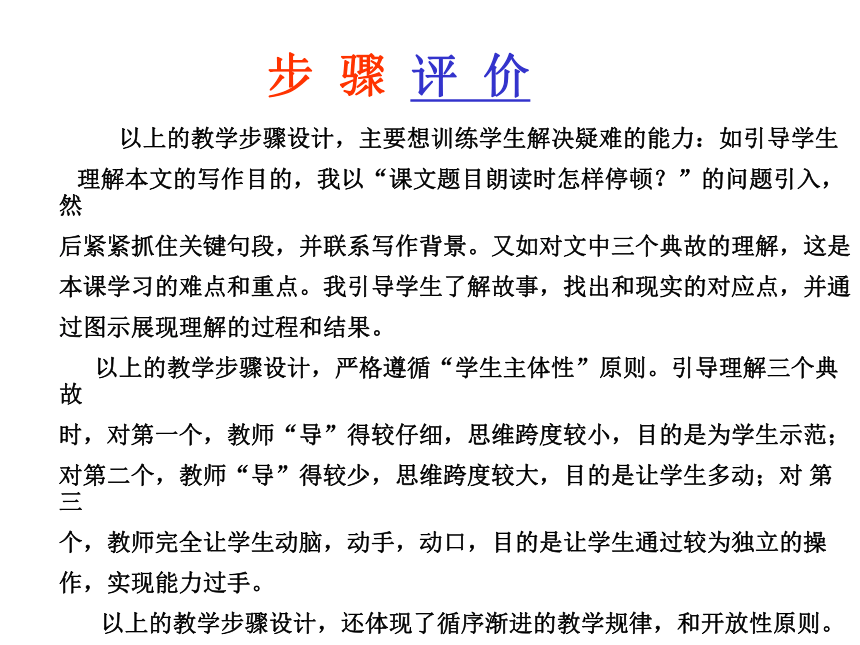

以上的教学步骤设计,主要想训练学生解决疑难的能力:如引导学生

理解本文的写作目的,我以“课文题目朗读时怎样停顿?”的问题引入,然

后紧紧抓住关键句段,并联系写作背景。又如对文中三个典故的理解,这是

本课学习的难点和重点。我引导学生了解故事,找出和现实的对应点,并通

过图示展现理解的过程和结果。

以上的教学步骤设计,严格遵循“学生主体性”原则。引导理解三个典故

时,对第一个,教师“导”得较仔细,思维跨度较小,目的是为学生示范;

对第二个,教师“导”得较少,思维跨度较大,目的是让学生多动;对

第三

个,教师完全让学生动脑,动手,动口,目的是让学生通过较为独立的操

作,实现能力过手。

以上的教学步骤设计,还体现了循序渐进的教学规律,和开放性原则。

步

骤

评

价

为了忘却的记念

鲁

迅

沉

思

与

傲

岸

壮士身亡志未终,龙华千载仰高风。

墙外桃花墙里雪,一般鲜艳一般红。

白莽

柔石

胡也频

李伟森

冯铿

思

考

题目“为了忘却的记念”

朗读时怎样停顿?

忘却

原因

内容

目的

手段

字文点一写

哀悲

下一松轻己自给

心的我击袭总愤悲

假如我没有记忆

现在我已是自由的了。

人类用记忆

把自己缠在笨重的木桩上

引用方孝儒的故事

惨无人道

“愚忠”

连累他人

威武不屈

舍生取义

影射

朱棣

滥杀无辜

方孝儒

国民党

柔石

“迂”

“硬气”

映衬

国民党导致鲁迅写《为了……》 以纪念柔石等 而“没写处”

引用向子期与《思旧赋》

司马氏导致向子期写《思旧赋》 以悼念亡友 而文短

揭露

专制黑暗

映衬

心情悲愤

类比

处境危殆

秦

桧以“莫须有”之罪杀岳飞

并株连道悦

:

道悦坐化

坐以待毙

国民党“谁也不明白”地杀柔石等

并“找寻”鲁迅:

鲁迅逃走

引用道悦和尚的故事

影射

对比

韧的战斗

小

结

习的

学目

联系写作背景

理解本文的写作目的

理解引用三个典故的作用

理解的

思路

分析关键词句

了解故事本身

找出现实的对应

联系写作目的

以图示意,直观理解

理解的

方法

《为了忘却的记念》说课

教学目标

教学步骤一

教学步骤二

教学步骤三

步骤评价

教学课件

1 引导探讨文章主旨(表什么意?抒什么情?)

2 引导揣摩重点语句。

《为了忘却的记念》在旧教材中也有,其单元教学

目标

是理解夹叙夹议,把握文章的思路。为此,教学中就得仔细

地分解“叙”、“议”材料,并剖析二者之间的关系,这样的教

学难免繁琐。而新教材中,本单元学习的重点是:研究探讨

深入体会。它的精神是:整体把握全文,集中突破重难点。

所以我的教学目标设计较“简单”。

教学目标

第一课时:引导探讨写作目的,引导理解三个典故

第二课时:引导理解一首诗(“惯于长夜过春时”)

引导认识两个人物(白莽和柔石)

教学目标的设计紧紧把握“删繁就简”的原则,集中解决

学生“必疑”且“无解”的,把学生“可疑”或“可解”的

内容还给

他们个别质疑或分组讨论。

课时安排

一、导入:1

导语(略)

2

展示幻灯片7

二、了解写作背景:

1 学生默读课文有关的注释和《预习提示》

2 教师补充其间鲁迅的有关情况。

3 展示幻灯片8和幻灯片9

三、解题——理解写作目的

1 展示幻灯片10(允许学生争论,教师暂不表态。)

2 学生集体朗读课文第一部分中第1段,展示幻灯片

11之问

题,学生思考讨论,然后教师展示幻灯片11之答案。

3 学生范读课文第一部分中第1段,和文章最后一段,其余学

生一边听,一边勾画你认为是关键的词句。

4

教师展示幻灯片12,并适当点拨,并引入对三个典故的理解。

教

学

步

骤

一

1学生参看课本中相关的正文和

注解。

2教师口头介绍补充方孝儒的故事,然后依序提问:

这一故事中,朱棣主要表现出怎样的特点?

这让我们想到鲁迅时代的?

这一故事中,方孝儒主要表现出怎样的性格特点?

在作者眼中,柔石与之相似的性格是怎样的?

由此看来,作者这里引入方孝儒的故事,是用朱棣对国

民党的

暴行进行?用方孝儒对柔石的性格形成?

3学生自由讨论,自由发言,教师随程展示幻灯片13

理解典故一

1 学生朗读课文倒数第二段和相关的注释。

2 教师口头介绍补充向子期写《思旧赋》的背景。

3 请学生从以上的写作背景中找出与鲁迅写作此文时类似

之

处。允许广泛讨论,允许多项答案,然后教师引导学生从

中筛选主要的类似之处,并分别体会作者的用意。

教师随

程展示幻灯片14

理解典故二

1

学生默看课本中相关的正文和注释。

2

学生根据对前两个典故的理解方法,仿照前两个板书,

在各自的纸片上画出你对典故二的理解。

3

学生自由上来,在幻灯机上展示自己纸片上的答案

4

启发学生品评前面展示出来的学生答案。

5

教师宽松地评价学生的答案和对之的意见。如果学生的

答案

都不够好,教师就展示幻灯片15;如果学生

的答案

有很好的,教师就以之作为样板,不再展示幻灯片15。

小结内容:我们这一节课主要理解本文的写作目的和其中引

用

三个典故的作用。展示幻灯片16

小结思路:理解写作目的,我们从写作背景入手,主要抓文中

关键词句。理解三个典故,我们首先了解故事

本身,然后找出

它与现实的对应点,并联系写作目的,以体会作者引用的作用。

小结方法:抓住关键词句进行理解,形象化的图示能帮助理解。

理解典故三

本课小结

以上的教学步骤设计,主要想训练学生解决疑难的能力:如引导学生

理解本文的写作目的,我以“课文题目朗读时怎样停顿?”的问题引入,然

后紧紧抓住关键句段,并联系写作背景。又如对文中三个典故的理解,这是

本课学习的难点和重点。我引导学生了解故事,找出和现实的对应点,并通

过图示展现理解的过程和结果。

以上的教学步骤设计,严格遵循“学生主体性”原则。引导理解三个典故

时,对第一个,教师“导”得较仔细,思维跨度较小,目的是为学生示范;

对第二个,教师“导”得较少,思维跨度较大,目的是让学生多动;对

第三

个,教师完全让学生动脑,动手,动口,目的是让学生通过较为独立的操

作,实现能力过手。

以上的教学步骤设计,还体现了循序渐进的教学规律,和开放性原则。

步

骤

评

价

为了忘却的记念

鲁

迅

沉

思

与

傲

岸

壮士身亡志未终,龙华千载仰高风。

墙外桃花墙里雪,一般鲜艳一般红。

白莽

柔石

胡也频

李伟森

冯铿

思

考

题目“为了忘却的记念”

朗读时怎样停顿?

忘却

原因

内容

目的

手段

字文点一写

哀悲

下一松轻己自给

心的我击袭总愤悲

假如我没有记忆

现在我已是自由的了。

人类用记忆

把自己缠在笨重的木桩上

引用方孝儒的故事

惨无人道

“愚忠”

连累他人

威武不屈

舍生取义

影射

朱棣

滥杀无辜

方孝儒

国民党

柔石

“迂”

“硬气”

映衬

国民党导致鲁迅写《为了……》 以纪念柔石等 而“没写处”

引用向子期与《思旧赋》

司马氏导致向子期写《思旧赋》 以悼念亡友 而文短

揭露

专制黑暗

映衬

心情悲愤

类比

处境危殆

秦

桧以“莫须有”之罪杀岳飞

并株连道悦

:

道悦坐化

坐以待毙

国民党“谁也不明白”地杀柔石等

并“找寻”鲁迅:

鲁迅逃走

引用道悦和尚的故事

影射

对比

韧的战斗

小

结

习的

学目

联系写作背景

理解本文的写作目的

理解引用三个典故的作用

理解的

思路

分析关键词句

了解故事本身

找出现实的对应

联系写作目的

以图示意,直观理解

理解的

方法