《 箱子岩》课件

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

第8课 箱子岩

诗海探珠

清平乐·春晚

王安国①

留春不住,

费尽莺儿语。

满地残红宫锦污,

昨夜南园风雨。

小怜②初上琵琶,

晓来思绕天涯。

不肯画堂朱户,

春风自在杨花。

【注】 ①王安国:王安石之弟,为人耿直,一生不得志。②小怜:北齐后妃,擅弹琵琶,后常借指歌女。

【赏析】 这首词交叉地写听觉与视觉的感受,从音响与色彩两个方面勾勒出一幅残败的暮春图画。上片描写了一幅夜雨过后,万花凋谢、残花遍地的暮春图,开头从听莺声写起,转而便诉诸视觉。接着又从视觉转到听觉上来。

这里,作者抒写的是由春天的匆匆归去而引起的年华虚度之感,隐隐寄托着一种美人迟暮、英雄末路的悲慨。最后,词人写到眼前触目皆是的杨花——这一暮春特有的风光:只见那如雪的飞花飘扬,是那样的自由自在,可始终不肯飞入那权贵人家的画堂朱户。这首词表达了词人伤春、惜春、慨叹美好年华逝去的情怀,寄寓了作者深沉的身世感慨。全词融情于景,写景中融进了自己的生活,写出了自己的性情与风骨,堪称一首出类拔萃的伤春词。

【思考】 这首词上片构想奇特,别开生面,勾勒出一幅怎样的画面?

【提示】 画线部分为思考答案。

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

第8课

箱子岩

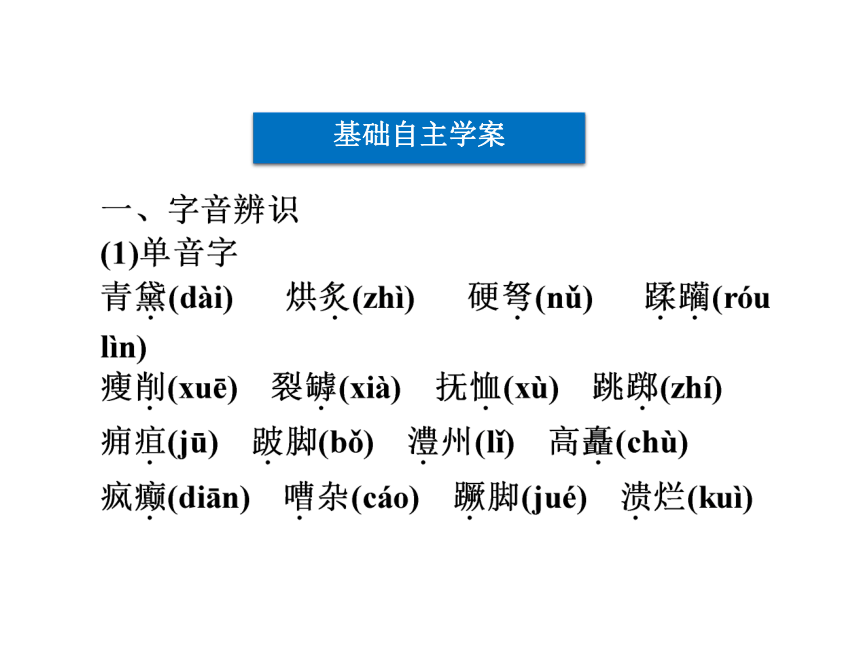

基础自主学案

三、词语辨析

(1)领略·领会

二者都有“体会、体验”之意。领略着重指体验、欣赏、认识或尝试,对象常是具体事物;领会着重指理解、体会,对象是较抽象的事物。

例:①大连古莲国际旅行社最新推出的上海世博3日游项目,可以让热爱旅游的朋友畅游上海世博会,______世界的风采。

领略

②国家地震局召开专题会议要求全局干部要认真学习、深刻______会议精神,积极应对防震减灾工作面临的新机遇和新挑战。

(2)处事·处世

处事:指处理事务。处世:指在社会上活动,跟人来往。

例:①国务院日前任免国家工作人员,兴趣广泛______果断细腻的驻英国大使傅莹被任命为外交部副部长。

领会

处事

②暂且撇开众人都比较熟知的曾国藩之政治谋略、军事才能不说,就仅想谈谈此人的_______之道,对我们不无裨益。

(3)惊心动魄·触目惊心

两者都有“使人震动”之意。惊心动魄形容使人感受很深,震动很大;触目惊心指看到某种严重的情况引起内心的震动。

处世

例:①上海某远洋公司的远洋船员胡月祥日前约见了记者,讲述了自己亲身经历的三次遭受海盗袭击的____________的经历。

②3·15晚会曝光了一次性筷子的生产过程,一连串工业用品的使用让一次性筷子上沾满了有害身体的各式各样的物质,过程_____________,一次性“卫生筷”成为健康杀手。

惊心动魄

触目惊心

四、词语释义

①石罅:______________。

②斑驳:________________________________ ___。

③惊心动魄:_____________________________

④疯疯癫癫:_____________________________ ____________________________________

⑤蹂躏:_________________________________

石的缝隙

一种颜色中杂有别种颜色,花花搭搭的

形容使人感受很深,震动很大。

精神失常的样子,常用来形容人言语行动轻狂或超出常态。

践踏,比喻用暴力欺压、侮辱、侵害。

⑥瘦削:__________________

⑦开销:__________________

⑧抚恤:_________________________________ _________________________________________ ____________________

⑨改朝换代:_____________________________ ______________

⑩神往意移:_____________________________

形容身体或脸很瘦。

支付;支付的费用。

(国家或组织)对因公受伤或致残的人员,或因公牺牲以及病故的人员的家属进行安慰并给以物质帮助。

旧的朝代为新的朝代所代替。泛指政权更替。

心中神往,意念因此而转移。

五、文学常识

1.走近作者

沈从文(1902—1988),现代________、散文家、文物研究家。原名沈岳焕,湖南凤凰人。1924年后开始发表作品。1930年起在武汉大学、青岛大学任教。抗日战争爆发后,到昆明任西南联合大学教授。抗战胜利后,任北京大学教授。

小说家

1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员,致力于中国古代服饰及其他史学领域的研究。著有《中国古代服饰研究》。他的人生经历充满传奇色彩。从1926年出版第一本创作集《鸭子》开始,出版了70余种作品集,被人称为多产作家。代表作《_______》以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,表现自然、民风和人性的美,充满牧歌情调和地方色彩,是别具一格的抒情乡土小说。

边城

散文也独具魅力,被誉为“_________________”。作品主要有中篇小说《边城》、长篇小说《长河》、散文集《从文自传》《湘行散记》《湘西》等。

2.资料链接

沈从文一生共出版《石子船》《从文子集》等三十多种短篇小说集和《边城》等六部中长篇小说,沈从文是具有特殊意义的乡村世界的主要表现者和反思者,他认为“____________”虽身处于虚伪、自私和冷漠的都市,却醉心于人性之美。

世界乡土文学之父

美在生命

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干突出,单纯而又厚实,朴讷而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。整个作品充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考,一如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.作者十五年前到箱子岩看到的自然景物和十五年之后分别是什么样子?两组景物描写有什么差别?

【提示】 作者十五年前到箱子岩看到的自然景物:“一列青黛崭削的石壁,夹江高矗,被夕阳烘炙成为一道五彩屏障。石壁半腰约百米高的石缝中,有古代巢居者的遗迹,石罅隙间横横的悬撑起无数巨大横梁,暗红色长方形大木柜尚依然好好的搁在木梁上。”

作者十五年后到箱子岩看到的自然景物:“没有太阳的阴沉酿雪天,气候异常寒冷。

停船时还只下午三点钟左右,岩壁上藤萝草木叶子多已萎落,显得那一带斑驳岩壁上十分瘦削。悬岩高处红木柜,只剩下三四具,其余早不知到哪儿去了。”

作者描绘的十五年前看到的自然景物色彩鲜艳,景色明丽,带有一些神秘色彩。而十五年后到箱子岩看到的自然景物却是寒冷、破败、单调、萧条的样子。

2.如何理解“唉,历史是多么古怪的事物……不由人不寄托一种幻想……”这段话的含意?

【提示】 这一段议论是作者对乡民之败类的评论,饱含怨愤痛恨之情。作者采用类比联想的手法,把跛脚什长比作是“硬性痈疽”,指出其“溃烂乡村居民灵魂”的危害性。作者希望他索性尽快消亡,彻底消失;以免危害其他灵魂健康的乡民。这也传达出作者对湘西传统文明现状的忧虑:随着现代文明对偏处一隅的湘西社会的入侵,

湘西已不再是一块净土,它已染上无法荡涤的污秽,乡下人的“纯美”“圣洁”的身心、性灵,已被渐渐地腐蚀。爱之愈深,才痛之愈切;本文交织着作者对湘西底层人民纯真、圣洁、自然的人性美的爱与在外界现代文明的浊流侵蚀下淳朴、善良品性渐渐丧失的忧虑,对现代文明中的堕落的一面的批判。这种爱与恨的矛盾纠结的情感是作者采用对比手法来表达的一个根本原因。

3.作者两次到箱子岩感受为什么会有所不同?如何理解作者两次到箱子岩的不同感受?

【提示】 结合文章写作背景来看,作者这时已经在湘西以外的世界中生活了十五年。这十五年的时光,使他对外界社会和湘西社会都有了新的认识。作者由十五年前的热血青年,变得深沉而充满理性了。他对乡民的性格弱点进行着沉重的反省。希望他们能脱离原始蒙昧的状态,唤起他们的理性觉醒,作为一个有为奋进的民族加入到社会竞争中去。

作者对湘西社会淳朴自然的民风既有由衷的赞叹,又有对湘西社会前途的担忧。作者既希望乡民们能保持自然淳朴的民风,守住素朴首先的原始人性,又希望他们能保持旺盛的原始生命力,抵抗现实社会的侵蚀,使湘西社会能够充满活力地与外面的世界共同发展。文中对湘西民风的赞叹,也包含着作者对外界复杂、堕落的社会风气的强烈批判。

4.作者为什么要极力渲染赛龙舟场面的热烈气氛?作者描绘端阳节赛龙舟表现了一种什么精神?

【提示】 作者极力渲染赛龙舟场面的热烈气氛,是为了展示你追我赶、勇于向前、毫不让步和妥协的划龙船精神,与后文写故土故人生活中的痼疾和污秽形成了对比,作者希望湘西人民用划龙舟的精神和热情,创造历史,改变历史。

作者借写赛龙舟来表现传统的民族文化绵延已久的旺盛的生命力,以及在当地人身上体现出的那种植根于湘西古老民族文化土壤的朴素的人性美,洋溢着勇敢、雄健、慷慨、诚实、热情的生命活力。

5.作者写屈原和贺龙这两个人物的用意是什么?

【名师点拨】 作者之所以写屈原和贺龙,因为这两个人都是三湘大地上出现的风云人物。屈原毕生为民请命,关注民生疾苦,以他的政治和文学才能成为当地人们纪念的伟大先贤。人们纪念他,体现出传统的民族文化有绵延已久的旺盛的生命力。对贺龙,作者是充满敬佩和期待的。二十年前贺龙只是一个平常的马夫,

二十年后就成了统领千军万军的一名统帅,“谁个人会注意这小小节目,谁个人想象得到人类历史是用什么写成的”。作者又一次提到了“历史”,这样的感叹流露出期盼,希望当地人民能像贺龙一样去创造一段新的历史。表现出作者对美好新生活的热烈期盼和希望。

6.本文是一篇游记散文,作者对湘西山区的自然景色也作了具体、逼真的描述,但这只是一个支点,那么作者写作本文的真正用意是什么?

【名师点拨】 湘西美丽、奇特、迷人的自然景观确实让人脱俗,给人诗情画意般的享受。但正是这一点让人想到现实,回溯历史,思索“恒”“常”与“动”“变”的关系。社会的新陈代谢,人事今昔情形的不同,一些值得永远珍视、值得世代流传的是否会保全下来,是否会因时移事迁而失落或衰亡?某些恶劣的灵魂毒素会不会一点点地生长蔓延,腐蚀乡下人“纯美”“圣洁”的身心,糟蹋他们极美丽的性灵?这些才是作者写作本文的用意所在。

[细剖·深析]

[楼主]

作者运用了哪些描写手法和表现手法来塑造跛脚青年这个人物形象的?

[沙发]

主要运用了动作描写、神情描写和语言描写。如“懒洋洋”“开”“摊出”三个词语表达出他“兵油子的油气与骄气”,说明他蛮横、霸道、骄气。“发了财,哼。用得着瞒你们?本钱去七角,桃源行市只一块零,除了上下开销,二百两货有什么捞头,我问你。”这段语言描写形象地刻画出他在众人面前既要炫耀,好卖弄,又狡黠地有所保留的心理,以及摆出一副见多识广的样子,看不起别人的神态。

[板凳]

正面描写和侧面描写相结合的写法。侧面描写主要通过别人对他的言行来体现:如第九段中跛脚青年刚出场时“许多人见了他都同声叫唤”,显示了他与众不同的特殊地位,第十五至十八段写在他离开后通过成衣人和水手对他的讨论,说明他是一个吃喝嫖赌、无恶不作的兵痞、无赖的形象。

[三楼]

第十四段作者运用了插叙交代了跛脚青年与别人不同的经历,第十九段运用了对比的手法,写十五年前在渔船上欢乐跳踯的天真烂漫的小孩子在十五年后成长为毒害乡民的什长,前后形成鲜明对比,增强了文章的批判力度。

写作素材积累

技法借鉴

正面描写和侧面描写相结合

正面描写主要是指对人物的肖像、心理、语言、行动进行描写,一般包括动静描写、虚实描写、色彩渲染描写、观察角度变化描写、点面结合描写五种描写方法;对人物的肖像、语言、动作、心理方面进行的直接描写。侧面描写也叫间接描写,是指在文学创作中,作者通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出,即间接地对描写对象进行刻画描绘。通常情况下,文学作品人物形象的刻画多采用正面描写的手法,

但有时恰当地借助一些侧面描写,常常可以起到正面描写无法替代或者很难达到的艺术效果。它是正面描写的一种补充。侧面描写曲折含蓄,能唤起读者的想像,丰富人物的形象,达到以此显彼的效果。在《箱子岩》中作者在描写赛龙舟场面时,正面描写青年桨手划龙舟的英姿,侧面描写岸上人看划龙舟的热闹场面;对跛脚青年人的描写也采用的正、侧面描写相结合的写法。

●随堂练笔

运用“正面描写和侧面描写相结合”的手法,描绘“腾空而起的焰火,光彩夺目”这一场景,100字左右。

素材积累

1.课内素材开发

心底荷花

“文革”期间,著名作家沈从文陷入非人的境地。他不仅遭到无数次的批斗,每天还要打扫 历史博物馆的厕所。后来,到湖北咸宁接受劳动改造。一代文学巨匠饱受被践踏的痛楚。可沈从文毫不在意,在咸宁时给他的表侄、画家黄永玉写信说:“这儿的荷花真好 ……”一句话,竟使那段苦难的日子飘荡着荷花的芬芳,令人以为多雨泥泞的咸宁是王孙可游的人间仙境。

[适用话题]

这则有关沈从文的材料可用于“坚守”、“信念”、“达观”等有关话题或者材料作文中。

2.鲜活素材速递

80后作家变“手势哥”走红,入凤凰古城黑名单

八月,80后作家张××因在沈从文故居做出侮辱性手势挑衅前辈作家沈从文而饱受质疑,被网友称为“手势哥”。

有网友认为,“中国乡土文学之父”沈从文一生著作等身,曾最有望问鼎诺贝尔文学奖,无疑是中国现当代作家中举足轻重的一代文豪,沈从文故居一度被视为“南方的文庙”,每年都会引来无数文学爱好者顶礼膜拜,而作为一个初出茅庐的80后作家,张××竟敢冒天下之大不韪,在沈从文头像前做出轻佻动作进行挑衅和侮辱,真是不知天高地厚,应该将他封杀。

就在各方网友热议批评“手势哥”之际,“中国最美的小城”凤凰古城,开出了第一笔“罚单”,以轻佻手势挑衅沈从文的“手势哥”张××,被勒令终生不得再进入凤凰古城游览参观,这也是我国文化旅游名城向游客发出的第一道“禁入令”。

[适用话题]

本材料可用于“浮躁是失败者的墓志铭”、“尊重别人就是尊重自己”等有关话题作文中。

美文佳作欣赏

倾听那涛声

蔡永祥

听涛山,是湘西凤凰古城内的一座小山,依江而立,佳木葱茏,兰蕙芬芳,山泉淙淙。1992年5月10日,这座山忽然庄严肃穆。享誉中外的著名作家沈从文先生,在北京病逝四周年后,来此安葬。天幕低垂,沱江呜咽。这颗生于斯爱于斯的灵魂,终于枕着涛声在这里永远安息。

沱江的水,进入凤凰城时,绕了个圈子,拐了个弯,江水由此变得缓慢。据说是朱元璋为了坏凤凰的龙气,强行改道的。它原本就清清凌凌、清亮可人,流动起来也是一副大家闺秀的样子,温温柔柔,不紧不慢。几乎听不到涛声,偶尔有一两声哗哗声,那是水欢快的舞蹈。流着流着,就到了跳岩处。跳岩,大概是凤凰人为了通行方便建的。两排一高一低间隔着的石头方柱,立在水中,水低时,两排岩柱都可以走,水涨时,从高处走。而水,一流到跳岩这里,就拥挤了起来,一起吼叫起来,显得异常热闹。

在听涛山的脚下,就有一处跳岩,白色的浪花高高飞舞,隆隆的涛声响彻云天。仿佛这涛声,就是专门让沈老听的,自从沈老长眠于此,这涛声仿佛就带着感情了。是啊,沱江甘甜的江水,哺育了沈老,沱江不息的涛声,一直在沈老的梦里啊!沈老在《心与物游》的开头这样说:“我的生活与思想皆从孤独得来,而这点孤独与水不能分开。”

二十年代就蜚声文坛,被誉为“中国第一流的现代文学作家,仅次于鲁迅”的沈从文先生,1902年12月28日,出生在凤凰古城中营街的一座典型的南方古四合院里。在沱江边,他度过了充满传奇色彩的童年。他在沱江联绵不息的涛声里,兴味盎然地习读着凤凰城内外,那本由自然和人事写成的社会大书,那无数平凡而新鲜的事物,总是牵动着他好奇的目光。沈从文先生默默观察着小城镇的众生百态,也在静默中明白了很多事情。这给他以后的文学道路奠定了基础。

1924年沈从文先生开始文学创作,创作的小说主要以湘西生活为题材,通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性美。出版了《石子船》、《从文子集》等30多种短篇小说集和《边城》、《长河》等6部中长篇小说,沈从文先生是具有特殊意义的乡村世界的主要表现者和反思者,他醉心于人性之美的表现。创作风格趋向浪漫主义,讲求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干凸出,单纯而又厚实,朴纳而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神彩。

作品里充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考,如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。 沈老逝世后,经家乡人民的请求,沈夫人张兆和尊沈老遗愿,在沈老逝世四周年的祭日,即1992年5月10日,沈从文的骨灰在家人的护送下魂归故里凤凰,他的骨灰一半撒入沱江之中,一半安葬在听涛山上。沈从文墓地所在地,从前是文人墨客在凤凰休闲观光的场所。

前临清澈亮丽的沱江,背靠风景秀丽的听涛山,四季鸟语花香、风光如画。这是一座别具一格的坟茔,没有凸起的坟土,没有华丽的装饰,没有人工雕刻的痕迹,一块自墓穴后凿取来的不规则的天然五色巨石肃然矗立,成为沈老先生坟墓的独特标志。这块五色巨石高1.9米,重6吨多,正面系沈老手迹,刻有沈老富有哲学内涵的语句:“照我思索,能理解‘我’;照我思索,可认识人。”

这是真性情的沈从文先生晚年对人生的彻悟。用他儿子沈龙朱的话说:“我觉得父亲在晚年的时候有一种对世事的洞彻,他已经能超越他的际遇看人看事了。”背面刻有沈从文姨妹、美国耶鲁大学教授张充和先生撰书,沈从文侄女婿、中央美术学院著名雕塑家刘焕素教授镌刻的挽联:“不折不从,星斗其文;亦慈亦让,赤子其人。”蕴涵“从文让人”之意。又是沈老一生的真实写照。读其文、听其言、观其行,沈老之所以能长久地受到人们的敬仰,得到众多文人骚客的祭拜,不能不引人深思。

把用野花织成的花环,恭敬地放置在碑上,我深深地三鞠躬,然后绕着石碑转了3圈,以示对沈老的敬仰。一位中国文坛上的大师,一位历史文物研究学家,生前没有显赫的地位,死后在自己喜爱的听涛山上也仅仅占了这么小小的一个地方,真是与众不同、“亦谦亦让”的沈从文!

山是归根山,水是忘情水,石是三生石,倦游归来的沈先生,在这儿划上了他人生的句号。“一个士兵要不战死沙场,就回到故乡”出生在凤凰的著名国画大师黄永玉这样写道。

2007年5月20日,又是一个叫人难忘的日子。沈从文的夫人张兆和女士的骨灰从北京移居听涛山,从此,这位曾叫“乡下人喝杯甜酒”的张兆和与沈从文共眠听涛,永远和凤凰的山水、乡情相伴了。

离开沈从文先生的墓地,我又一次站在跳岩上。此时天色已晚,暮色中,沱江的水面上飘起了高高的一层白雾,宛如仙境一般。这时的涛声也显得格外清晰、委婉,宛若不加修饰的苗家山歌,动人心魄。旁边的听涛山更加寂静,仿佛它也知道,有一对思乡的人儿,正在静静地倾听,倾听……

【赏评】 作者以“倾听那涛声”为题,主要是为了说明幼年的沈从文在沱江的涛声中成长,习读自然与人事两本大书;离开凤凰的他思念故乡,沱江不息的涛声一直在他的梦里;沈从文归葬听涛山后,终于可以日夜静静倾听沱江的涛声。除此之外,还寓含着作者瞻仰沈从文的墓地,感悟他深邃的思想和伟大的人格。本文文笔清新,特别注重环境描写,开头的环境描写营造了一种宁静幽美的氛围,为写沈从文对故乡山水的思念和死后归葬听涛山作铺垫,结尾的环境描写突出了听涛山的宁静祥和,委婉地表达了对沈从文高尚人格的赞美。

第8课 箱子岩

诗海探珠

清平乐·春晚

王安国①

留春不住,

费尽莺儿语。

满地残红宫锦污,

昨夜南园风雨。

小怜②初上琵琶,

晓来思绕天涯。

不肯画堂朱户,

春风自在杨花。

【注】 ①王安国:王安石之弟,为人耿直,一生不得志。②小怜:北齐后妃,擅弹琵琶,后常借指歌女。

【赏析】 这首词交叉地写听觉与视觉的感受,从音响与色彩两个方面勾勒出一幅残败的暮春图画。上片描写了一幅夜雨过后,万花凋谢、残花遍地的暮春图,开头从听莺声写起,转而便诉诸视觉。接着又从视觉转到听觉上来。

这里,作者抒写的是由春天的匆匆归去而引起的年华虚度之感,隐隐寄托着一种美人迟暮、英雄末路的悲慨。最后,词人写到眼前触目皆是的杨花——这一暮春特有的风光:只见那如雪的飞花飘扬,是那样的自由自在,可始终不肯飞入那权贵人家的画堂朱户。这首词表达了词人伤春、惜春、慨叹美好年华逝去的情怀,寄寓了作者深沉的身世感慨。全词融情于景,写景中融进了自己的生活,写出了自己的性情与风骨,堪称一首出类拔萃的伤春词。

【思考】 这首词上片构想奇特,别开生面,勾勒出一幅怎样的画面?

【提示】 画线部分为思考答案。

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

第8课

箱子岩

基础自主学案

三、词语辨析

(1)领略·领会

二者都有“体会、体验”之意。领略着重指体验、欣赏、认识或尝试,对象常是具体事物;领会着重指理解、体会,对象是较抽象的事物。

例:①大连古莲国际旅行社最新推出的上海世博3日游项目,可以让热爱旅游的朋友畅游上海世博会,______世界的风采。

领略

②国家地震局召开专题会议要求全局干部要认真学习、深刻______会议精神,积极应对防震减灾工作面临的新机遇和新挑战。

(2)处事·处世

处事:指处理事务。处世:指在社会上活动,跟人来往。

例:①国务院日前任免国家工作人员,兴趣广泛______果断细腻的驻英国大使傅莹被任命为外交部副部长。

领会

处事

②暂且撇开众人都比较熟知的曾国藩之政治谋略、军事才能不说,就仅想谈谈此人的_______之道,对我们不无裨益。

(3)惊心动魄·触目惊心

两者都有“使人震动”之意。惊心动魄形容使人感受很深,震动很大;触目惊心指看到某种严重的情况引起内心的震动。

处世

例:①上海某远洋公司的远洋船员胡月祥日前约见了记者,讲述了自己亲身经历的三次遭受海盗袭击的____________的经历。

②3·15晚会曝光了一次性筷子的生产过程,一连串工业用品的使用让一次性筷子上沾满了有害身体的各式各样的物质,过程_____________,一次性“卫生筷”成为健康杀手。

惊心动魄

触目惊心

四、词语释义

①石罅:______________。

②斑驳:________________________________ ___。

③惊心动魄:_____________________________

④疯疯癫癫:_____________________________ ____________________________________

⑤蹂躏:_________________________________

石的缝隙

一种颜色中杂有别种颜色,花花搭搭的

形容使人感受很深,震动很大。

精神失常的样子,常用来形容人言语行动轻狂或超出常态。

践踏,比喻用暴力欺压、侮辱、侵害。

⑥瘦削:__________________

⑦开销:__________________

⑧抚恤:_________________________________ _________________________________________ ____________________

⑨改朝换代:_____________________________ ______________

⑩神往意移:_____________________________

形容身体或脸很瘦。

支付;支付的费用。

(国家或组织)对因公受伤或致残的人员,或因公牺牲以及病故的人员的家属进行安慰并给以物质帮助。

旧的朝代为新的朝代所代替。泛指政权更替。

心中神往,意念因此而转移。

五、文学常识

1.走近作者

沈从文(1902—1988),现代________、散文家、文物研究家。原名沈岳焕,湖南凤凰人。1924年后开始发表作品。1930年起在武汉大学、青岛大学任教。抗日战争爆发后,到昆明任西南联合大学教授。抗战胜利后,任北京大学教授。

小说家

1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员,致力于中国古代服饰及其他史学领域的研究。著有《中国古代服饰研究》。他的人生经历充满传奇色彩。从1926年出版第一本创作集《鸭子》开始,出版了70余种作品集,被人称为多产作家。代表作《_______》以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,表现自然、民风和人性的美,充满牧歌情调和地方色彩,是别具一格的抒情乡土小说。

边城

散文也独具魅力,被誉为“_________________”。作品主要有中篇小说《边城》、长篇小说《长河》、散文集《从文自传》《湘行散记》《湘西》等。

2.资料链接

沈从文一生共出版《石子船》《从文子集》等三十多种短篇小说集和《边城》等六部中长篇小说,沈从文是具有特殊意义的乡村世界的主要表现者和反思者,他认为“____________”虽身处于虚伪、自私和冷漠的都市,却醉心于人性之美。

世界乡土文学之父

美在生命

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干突出,单纯而又厚实,朴讷而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。整个作品充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考,一如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。

六、整体预知

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.作者十五年前到箱子岩看到的自然景物和十五年之后分别是什么样子?两组景物描写有什么差别?

【提示】 作者十五年前到箱子岩看到的自然景物:“一列青黛崭削的石壁,夹江高矗,被夕阳烘炙成为一道五彩屏障。石壁半腰约百米高的石缝中,有古代巢居者的遗迹,石罅隙间横横的悬撑起无数巨大横梁,暗红色长方形大木柜尚依然好好的搁在木梁上。”

作者十五年后到箱子岩看到的自然景物:“没有太阳的阴沉酿雪天,气候异常寒冷。

停船时还只下午三点钟左右,岩壁上藤萝草木叶子多已萎落,显得那一带斑驳岩壁上十分瘦削。悬岩高处红木柜,只剩下三四具,其余早不知到哪儿去了。”

作者描绘的十五年前看到的自然景物色彩鲜艳,景色明丽,带有一些神秘色彩。而十五年后到箱子岩看到的自然景物却是寒冷、破败、单调、萧条的样子。

2.如何理解“唉,历史是多么古怪的事物……不由人不寄托一种幻想……”这段话的含意?

【提示】 这一段议论是作者对乡民之败类的评论,饱含怨愤痛恨之情。作者采用类比联想的手法,把跛脚什长比作是“硬性痈疽”,指出其“溃烂乡村居民灵魂”的危害性。作者希望他索性尽快消亡,彻底消失;以免危害其他灵魂健康的乡民。这也传达出作者对湘西传统文明现状的忧虑:随着现代文明对偏处一隅的湘西社会的入侵,

湘西已不再是一块净土,它已染上无法荡涤的污秽,乡下人的“纯美”“圣洁”的身心、性灵,已被渐渐地腐蚀。爱之愈深,才痛之愈切;本文交织着作者对湘西底层人民纯真、圣洁、自然的人性美的爱与在外界现代文明的浊流侵蚀下淳朴、善良品性渐渐丧失的忧虑,对现代文明中的堕落的一面的批判。这种爱与恨的矛盾纠结的情感是作者采用对比手法来表达的一个根本原因。

3.作者两次到箱子岩感受为什么会有所不同?如何理解作者两次到箱子岩的不同感受?

【提示】 结合文章写作背景来看,作者这时已经在湘西以外的世界中生活了十五年。这十五年的时光,使他对外界社会和湘西社会都有了新的认识。作者由十五年前的热血青年,变得深沉而充满理性了。他对乡民的性格弱点进行着沉重的反省。希望他们能脱离原始蒙昧的状态,唤起他们的理性觉醒,作为一个有为奋进的民族加入到社会竞争中去。

作者对湘西社会淳朴自然的民风既有由衷的赞叹,又有对湘西社会前途的担忧。作者既希望乡民们能保持自然淳朴的民风,守住素朴首先的原始人性,又希望他们能保持旺盛的原始生命力,抵抗现实社会的侵蚀,使湘西社会能够充满活力地与外面的世界共同发展。文中对湘西民风的赞叹,也包含着作者对外界复杂、堕落的社会风气的强烈批判。

4.作者为什么要极力渲染赛龙舟场面的热烈气氛?作者描绘端阳节赛龙舟表现了一种什么精神?

【提示】 作者极力渲染赛龙舟场面的热烈气氛,是为了展示你追我赶、勇于向前、毫不让步和妥协的划龙船精神,与后文写故土故人生活中的痼疾和污秽形成了对比,作者希望湘西人民用划龙舟的精神和热情,创造历史,改变历史。

作者借写赛龙舟来表现传统的民族文化绵延已久的旺盛的生命力,以及在当地人身上体现出的那种植根于湘西古老民族文化土壤的朴素的人性美,洋溢着勇敢、雄健、慷慨、诚实、热情的生命活力。

5.作者写屈原和贺龙这两个人物的用意是什么?

【名师点拨】 作者之所以写屈原和贺龙,因为这两个人都是三湘大地上出现的风云人物。屈原毕生为民请命,关注民生疾苦,以他的政治和文学才能成为当地人们纪念的伟大先贤。人们纪念他,体现出传统的民族文化有绵延已久的旺盛的生命力。对贺龙,作者是充满敬佩和期待的。二十年前贺龙只是一个平常的马夫,

二十年后就成了统领千军万军的一名统帅,“谁个人会注意这小小节目,谁个人想象得到人类历史是用什么写成的”。作者又一次提到了“历史”,这样的感叹流露出期盼,希望当地人民能像贺龙一样去创造一段新的历史。表现出作者对美好新生活的热烈期盼和希望。

6.本文是一篇游记散文,作者对湘西山区的自然景色也作了具体、逼真的描述,但这只是一个支点,那么作者写作本文的真正用意是什么?

【名师点拨】 湘西美丽、奇特、迷人的自然景观确实让人脱俗,给人诗情画意般的享受。但正是这一点让人想到现实,回溯历史,思索“恒”“常”与“动”“变”的关系。社会的新陈代谢,人事今昔情形的不同,一些值得永远珍视、值得世代流传的是否会保全下来,是否会因时移事迁而失落或衰亡?某些恶劣的灵魂毒素会不会一点点地生长蔓延,腐蚀乡下人“纯美”“圣洁”的身心,糟蹋他们极美丽的性灵?这些才是作者写作本文的用意所在。

[细剖·深析]

[楼主]

作者运用了哪些描写手法和表现手法来塑造跛脚青年这个人物形象的?

[沙发]

主要运用了动作描写、神情描写和语言描写。如“懒洋洋”“开”“摊出”三个词语表达出他“兵油子的油气与骄气”,说明他蛮横、霸道、骄气。“发了财,哼。用得着瞒你们?本钱去七角,桃源行市只一块零,除了上下开销,二百两货有什么捞头,我问你。”这段语言描写形象地刻画出他在众人面前既要炫耀,好卖弄,又狡黠地有所保留的心理,以及摆出一副见多识广的样子,看不起别人的神态。

[板凳]

正面描写和侧面描写相结合的写法。侧面描写主要通过别人对他的言行来体现:如第九段中跛脚青年刚出场时“许多人见了他都同声叫唤”,显示了他与众不同的特殊地位,第十五至十八段写在他离开后通过成衣人和水手对他的讨论,说明他是一个吃喝嫖赌、无恶不作的兵痞、无赖的形象。

[三楼]

第十四段作者运用了插叙交代了跛脚青年与别人不同的经历,第十九段运用了对比的手法,写十五年前在渔船上欢乐跳踯的天真烂漫的小孩子在十五年后成长为毒害乡民的什长,前后形成鲜明对比,增强了文章的批判力度。

写作素材积累

技法借鉴

正面描写和侧面描写相结合

正面描写主要是指对人物的肖像、心理、语言、行动进行描写,一般包括动静描写、虚实描写、色彩渲染描写、观察角度变化描写、点面结合描写五种描写方法;对人物的肖像、语言、动作、心理方面进行的直接描写。侧面描写也叫间接描写,是指在文学创作中,作者通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出,即间接地对描写对象进行刻画描绘。通常情况下,文学作品人物形象的刻画多采用正面描写的手法,

但有时恰当地借助一些侧面描写,常常可以起到正面描写无法替代或者很难达到的艺术效果。它是正面描写的一种补充。侧面描写曲折含蓄,能唤起读者的想像,丰富人物的形象,达到以此显彼的效果。在《箱子岩》中作者在描写赛龙舟场面时,正面描写青年桨手划龙舟的英姿,侧面描写岸上人看划龙舟的热闹场面;对跛脚青年人的描写也采用的正、侧面描写相结合的写法。

●随堂练笔

运用“正面描写和侧面描写相结合”的手法,描绘“腾空而起的焰火,光彩夺目”这一场景,100字左右。

素材积累

1.课内素材开发

心底荷花

“文革”期间,著名作家沈从文陷入非人的境地。他不仅遭到无数次的批斗,每天还要打扫 历史博物馆的厕所。后来,到湖北咸宁接受劳动改造。一代文学巨匠饱受被践踏的痛楚。可沈从文毫不在意,在咸宁时给他的表侄、画家黄永玉写信说:“这儿的荷花真好 ……”一句话,竟使那段苦难的日子飘荡着荷花的芬芳,令人以为多雨泥泞的咸宁是王孙可游的人间仙境。

[适用话题]

这则有关沈从文的材料可用于“坚守”、“信念”、“达观”等有关话题或者材料作文中。

2.鲜活素材速递

80后作家变“手势哥”走红,入凤凰古城黑名单

八月,80后作家张××因在沈从文故居做出侮辱性手势挑衅前辈作家沈从文而饱受质疑,被网友称为“手势哥”。

有网友认为,“中国乡土文学之父”沈从文一生著作等身,曾最有望问鼎诺贝尔文学奖,无疑是中国现当代作家中举足轻重的一代文豪,沈从文故居一度被视为“南方的文庙”,每年都会引来无数文学爱好者顶礼膜拜,而作为一个初出茅庐的80后作家,张××竟敢冒天下之大不韪,在沈从文头像前做出轻佻动作进行挑衅和侮辱,真是不知天高地厚,应该将他封杀。

就在各方网友热议批评“手势哥”之际,“中国最美的小城”凤凰古城,开出了第一笔“罚单”,以轻佻手势挑衅沈从文的“手势哥”张××,被勒令终生不得再进入凤凰古城游览参观,这也是我国文化旅游名城向游客发出的第一道“禁入令”。

[适用话题]

本材料可用于“浮躁是失败者的墓志铭”、“尊重别人就是尊重自己”等有关话题作文中。

美文佳作欣赏

倾听那涛声

蔡永祥

听涛山,是湘西凤凰古城内的一座小山,依江而立,佳木葱茏,兰蕙芬芳,山泉淙淙。1992年5月10日,这座山忽然庄严肃穆。享誉中外的著名作家沈从文先生,在北京病逝四周年后,来此安葬。天幕低垂,沱江呜咽。这颗生于斯爱于斯的灵魂,终于枕着涛声在这里永远安息。

沱江的水,进入凤凰城时,绕了个圈子,拐了个弯,江水由此变得缓慢。据说是朱元璋为了坏凤凰的龙气,强行改道的。它原本就清清凌凌、清亮可人,流动起来也是一副大家闺秀的样子,温温柔柔,不紧不慢。几乎听不到涛声,偶尔有一两声哗哗声,那是水欢快的舞蹈。流着流着,就到了跳岩处。跳岩,大概是凤凰人为了通行方便建的。两排一高一低间隔着的石头方柱,立在水中,水低时,两排岩柱都可以走,水涨时,从高处走。而水,一流到跳岩这里,就拥挤了起来,一起吼叫起来,显得异常热闹。

在听涛山的脚下,就有一处跳岩,白色的浪花高高飞舞,隆隆的涛声响彻云天。仿佛这涛声,就是专门让沈老听的,自从沈老长眠于此,这涛声仿佛就带着感情了。是啊,沱江甘甜的江水,哺育了沈老,沱江不息的涛声,一直在沈老的梦里啊!沈老在《心与物游》的开头这样说:“我的生活与思想皆从孤独得来,而这点孤独与水不能分开。”

二十年代就蜚声文坛,被誉为“中国第一流的现代文学作家,仅次于鲁迅”的沈从文先生,1902年12月28日,出生在凤凰古城中营街的一座典型的南方古四合院里。在沱江边,他度过了充满传奇色彩的童年。他在沱江联绵不息的涛声里,兴味盎然地习读着凤凰城内外,那本由自然和人事写成的社会大书,那无数平凡而新鲜的事物,总是牵动着他好奇的目光。沈从文先生默默观察着小城镇的众生百态,也在静默中明白了很多事情。这给他以后的文学道路奠定了基础。

1924年沈从文先生开始文学创作,创作的小说主要以湘西生活为题材,通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性美。出版了《石子船》、《从文子集》等30多种短篇小说集和《边城》、《长河》等6部中长篇小说,沈从文先生是具有特殊意义的乡村世界的主要表现者和反思者,他醉心于人性之美的表现。创作风格趋向浪漫主义,讲求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干凸出,单纯而又厚实,朴纳而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神彩。

作品里充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考,如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。 沈老逝世后,经家乡人民的请求,沈夫人张兆和尊沈老遗愿,在沈老逝世四周年的祭日,即1992年5月10日,沈从文的骨灰在家人的护送下魂归故里凤凰,他的骨灰一半撒入沱江之中,一半安葬在听涛山上。沈从文墓地所在地,从前是文人墨客在凤凰休闲观光的场所。

前临清澈亮丽的沱江,背靠风景秀丽的听涛山,四季鸟语花香、风光如画。这是一座别具一格的坟茔,没有凸起的坟土,没有华丽的装饰,没有人工雕刻的痕迹,一块自墓穴后凿取来的不规则的天然五色巨石肃然矗立,成为沈老先生坟墓的独特标志。这块五色巨石高1.9米,重6吨多,正面系沈老手迹,刻有沈老富有哲学内涵的语句:“照我思索,能理解‘我’;照我思索,可认识人。”

这是真性情的沈从文先生晚年对人生的彻悟。用他儿子沈龙朱的话说:“我觉得父亲在晚年的时候有一种对世事的洞彻,他已经能超越他的际遇看人看事了。”背面刻有沈从文姨妹、美国耶鲁大学教授张充和先生撰书,沈从文侄女婿、中央美术学院著名雕塑家刘焕素教授镌刻的挽联:“不折不从,星斗其文;亦慈亦让,赤子其人。”蕴涵“从文让人”之意。又是沈老一生的真实写照。读其文、听其言、观其行,沈老之所以能长久地受到人们的敬仰,得到众多文人骚客的祭拜,不能不引人深思。

把用野花织成的花环,恭敬地放置在碑上,我深深地三鞠躬,然后绕着石碑转了3圈,以示对沈老的敬仰。一位中国文坛上的大师,一位历史文物研究学家,生前没有显赫的地位,死后在自己喜爱的听涛山上也仅仅占了这么小小的一个地方,真是与众不同、“亦谦亦让”的沈从文!

山是归根山,水是忘情水,石是三生石,倦游归来的沈先生,在这儿划上了他人生的句号。“一个士兵要不战死沙场,就回到故乡”出生在凤凰的著名国画大师黄永玉这样写道。

2007年5月20日,又是一个叫人难忘的日子。沈从文的夫人张兆和女士的骨灰从北京移居听涛山,从此,这位曾叫“乡下人喝杯甜酒”的张兆和与沈从文共眠听涛,永远和凤凰的山水、乡情相伴了。

离开沈从文先生的墓地,我又一次站在跳岩上。此时天色已晚,暮色中,沱江的水面上飘起了高高的一层白雾,宛如仙境一般。这时的涛声也显得格外清晰、委婉,宛若不加修饰的苗家山歌,动人心魄。旁边的听涛山更加寂静,仿佛它也知道,有一对思乡的人儿,正在静静地倾听,倾听……

【赏评】 作者以“倾听那涛声”为题,主要是为了说明幼年的沈从文在沱江的涛声中成长,习读自然与人事两本大书;离开凤凰的他思念故乡,沱江不息的涛声一直在他的梦里;沈从文归葬听涛山后,终于可以日夜静静倾听沱江的涛声。除此之外,还寓含着作者瞻仰沈从文的墓地,感悟他深邃的思想和伟大的人格。本文文笔清新,特别注重环境描写,开头的环境描写营造了一种宁静幽美的氛围,为写沈从文对故乡山水的思念和死后归葬听涛山作铺垫,结尾的环境描写突出了听涛山的宁静祥和,委婉地表达了对沈从文高尚人格的赞美。