内蒙古包头市2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 内蒙古包头市2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 196.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-07 20:37:15 | ||

图片预览

文档简介

试卷类型:A

绝密★启用前

包头市2020-2021 学年度第一学期高二年级期末教学质量检测试卷

历史

注意事项:

1.考生答卷前,务必将自己的姓名、座位号写在答题卡上。将条形码粘贴在规定区域。

本试卷满分100分,考试时间90分钟。

2.作选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需

改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3.作非选择题时,将答案写在答题卡的规定区域内,写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将答题卡交回。

一、选择题:本题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.孔子编写《春秋》一方面强调明善恶,寓褒贬,将褒贬寓于叙事之中;另一方面要求对尊者、

亲者、贤者隐恶扬善。孔子这一著法

A.遵循秉笔直书编修原则B.意在维护传统礼法秩序

C.利用政治权势篡改历史D.注重自由表达个人观点

2.战国时期,除儒、显学之外,还有道、法、阴阳等家,甚至一家之内也不断地再分化为小的

宗派。各家都抱着“以其学易天下”为宗旨,各国君主对各家也是“兼而礼之”。上述现象

反映的是

A.学术气氛空前浓厚B.出现百家争鸣的局面

C.养士之风极为盛行D.学术适应政治的需要

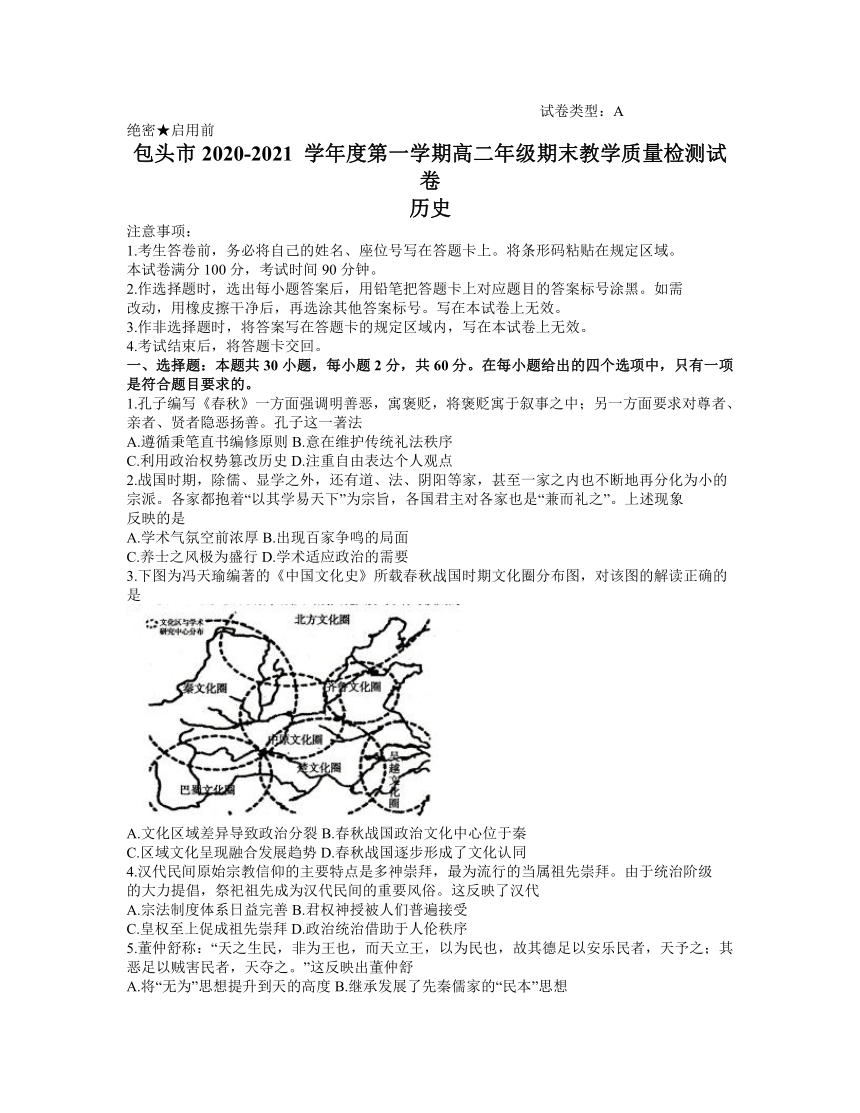

3.下图为冯天瑜编著的《中国文化史》所载春秋战国时期文化圈分布图,对该图的解读正确的是

A.文化区域差异导致政治分裂B.春秋战国政治文化中心位于秦

C.区域文化呈现融合发展趋势D.春秋战国逐步形成了文化认同

4.汉代民间原始宗教信仰的主要特点是多神崇拜,最为流行的当属祖先崇拜。由于统治阶级

的大力提倡,祭祀祖先成为汉代民间的重要风俗。这反映了汉代

A.宗法制度体系日益完善B.君权神授被人们普遍接受

C.皇权至上促成祖先崇拜D.政治统治借助于人伦秩序

5.董仲舒称:“天之生民,非为王也,而天立王,以为民也,故其德足以安乐民者,天予之;其恶足以贼害民者,天夺之。”这反映出董仲舒

A.将“无为”思想提升到天的高度B.继承发展了先秦儒家的“民本”思想

C.吸收借鉴了道家、法家的思想D.为封建专制统治提供了理论依据

6.儒学在发展过程中,除不断吸收本国优秀文化精华外,也汲取了外来文化的养料。该特点

集中体现于

A.孔孟之道B.西汉儒学C.魏晋玄学D.宋明理学

7.历史学家钱穆曾说:“若从现代观念言,朱子言格物,其精神所在可谓既是属于伦理的,亦

可谓属于科学的。”其“科学”主要表现在

A.通过实践方式探求理B.属于唯物主义的范畴

C.用伦理纲常维护统治D.强调人具有正当私欲

8.南宋有相当多的通俗教育读本,如《劝孝文》、《劝学文》、《劝农文》等,这些读物劝导民众遵循长幼有序、男女有别、恪守本分等生活理念。这说明南宋

A.儒家伦理的世俗化B.书院教育非常发达

C.商业发达影响农业D.社会动荡人心败坏

9.顾炎武主张“治民之产,活民之实”;王夫之认为治国之道要实现“严以治吏”和“宽以养

民”;黄宗羲主张学校毕业生中“才能德艺俱佳者”可以直接任为官员。这些主张反映了

A.商品经济发展的需求B.科举制逐步走向僵化

C.经世致用的思想取向D.早期民主思想的产生

10.谭嗣同认为王夫之的著作是“兴民权之微旨”,梁启超将黄宗羲的《明夷待访录》视为“宣

传民主主义的工具”。这表明明清的批判思潮

A.给后世的反封建斗争以启迪B.是对程朱理学的继承和发展

C.是商品经济发展的必然结果D.从根本上否定了封建的道德

11.普罗泰戈拉提出“人是万物的尺度”,宋明理学家提出““心'是宇宙万物的本原”。他们

共同强调的是

A.知行合一的认识论B.人道德品质的重要性

C.人为中心的世界观D.人主观感受的重要性

12.德国哲学家雅斯贝尔斯认为,在公元前800至前200年间的人类文明“轴心时代”,各个文

明都出现了伟大的精神导师-古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,中国有孔子、老

子,他们提出的思想文化有很多相通的地方。以下思想属于相通之处的是

A.民主权利B.道法自然C.法律至上D.关注社会

13.中世纪时代,西欧人对现实生活的态度是悲观绝望、消极处世的,但14世纪以后,西欧人

对生活充满了创新进取、冒险求胜、追求幸福的精神。出现这一转变的主要原因是

A.社会经济发生了巨变B.人性解放意识的出现

C.禁欲主义思潮的转变D.罗马教廷权威的打破

14.文艺复兴时期,教堂里面的绘画和广场上的雕刻,表现的往往是真实的人生,一些以朝圣

或形容神迹的故事,其中又隐含了许多为了信仰而不惜挑战权威的道理。这说明文艺复兴

A.否定天主教会权威B.推动了信仰的自由

C.追求人的自身价值D.恢复古典传统文化

15.马丁·路德宣扬因信称义,主张人只有依靠信仰才能得救,而不是依靠圣礼、善功和神职

人员。这一主张具有鲜明的人文主义色彩,主要是因为

A.否定了赎罪券的功效B.强调灵魂得救的自主权

C.思想得到了广泛传播D.促进了欧洲的思想解放

16.16世纪的英国,天主教会及其信条遭到变革,传统宗教机构被大量解散,使得延续数个世

纪之久的社会调节剂和润滑剂几近消逝,给城市的社会秩序带来比较大的麻烦。这说明

宗教改革

A.摧毁了民众的宗教信仰B.促进了行政机构的调整

C.阻碍了近代社会的转型D.推动了社会秩序的重组

17.康德这样定义启蒙运动:“启蒙就是人类摆脱自我招致的不成熟·······成熟就是不经别人

的引导就拥有运用理智的决心与勇气。”这说明康德认为启蒙运动就是

A.思想自由B.主权在民C.人身自由D.社会契约

18.中国古代科技主要限于农业水利工程、时令、气象科技等,其它如机械、纺织、印刷等也有所发展,但都未能推动古代科技向近代转化。导致这一结果的主要原因是

A.儒学长期处于正统地位B.中国推行闭关锁国政策

C.小农经济占据主导地位D.传统文化关注人与自然

19.拟话本小说在明代中后期受商业经济发展和个性解放思潮的影响,呈现繁荣局面。康熙

中期,拟话本小说开始衰落,至雍正、乾隆年间则完全衰落。造成这一转变的主要原因是

A.明清易代造成的心理变化B.自然经济逐步走向衰落

C.八股取士禁锢了士人思想D.文化专制政策空前加强

20.钱学森认为:“科学革命是人认识客观世界的飞跃,技术革命是人改造客观世界技术的飞

跃。而科学革命、技术革命又会引起全社会整个物质资料生产体系的变革,即产业革命。”下列各项中,符合钱学森所述观点的是

A.电动机-飞机-第二次工业革命B.相对论-人造卫星-第二次工业革命

C.电磁感应理论-电动机-电力工业D.蒸汽机-瓦特改良蒸汽机-铁路运输业

21.美国学者库恩指出,达尔文学说在科学领域之外产生了革命性的影响,这一影响远远超出

了他们对生物学或自然史的重要性。这是因为达尔文学说

A.使生物学建立在科学基础之上B.为马克思主义理论的诞生奠基

C.推动西方工业文明的快速到来D.促进人类思想观念的深刻变化

22.魏源在《海国图志》中提出中国应创设新式海军,发展工业与航运,倡导海洋风气,只有掌握海权才能在“西人以动力横绝五洲”之际以实现“制夷”的目标。对魏源的思想理解正

确的是

A.从海洋文明发展的视角审视民族危机B.将发展资本主义与抵制侵略有机结合

C.实现了从“师技”到“师道”的转变D.成功扭转了中国重陆轻海的传统观念

23.鸦片战争后,“西学中源”说一度盛行,一些有影响的学者宣称西学源于中学,西学是中学

在西方的流传和发展,“采西学”只是光复旧物。这种说法

A.缺乏事实依据且毫无价值B.客观上有利于人们接受西学

C.成为人们学习西方的障碍D.对维新派改革产生消极影响

24.康有为在自己的回忆录里记载了组织公车上书的行动,而当代学者茅海建称在清朝的历

史档案中未发现上书的文件,由此认为上书的行动可能不存在。这说明

A.历史人物的回忆录没有参考价值B.历史档案完全反映了历史的真实

C.寻求真实的历史需要从多方考证D.历史档案的史料价值高于回忆录

25.孙中山说:“仆之素志在提倡实业,实行民生主义·······我希望看到人民大众的生活状况获

得改善,而不愿帮助少数人去增值他们的势力,直至成为财阀。”为此他提出了

A.民族平等B.节制资本C.创立民国D.平均地权

26.1915-1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现频次大体相当;1919-

1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20.这种变化可说明

A.新文化运动主流思想发生改变B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.中国社会主要矛盾发生改变D.资本主义政体模式被知识界否定

27.国民大革命失败后,毛泽东分析小农经济在中国广泛存在和发展,而且长期以来帝国主义

国家之间在中国的矛盾斗争和连绵不断的封建军阀割据混战,使得红色政权的存在获得

了缝隙。毛泽东意在强调

A.坚持武装斗争的重要性B.探索马克思主义中国化

C.依靠农民进行革命斗争D.工农武装割据的可行性

28.1978年9月,邓小平在东北、天津等地发表了一系列谈话,强调社会主义制度优越性的根

本表现就是能够允许社会生产力迅速发展,史称“北方谈话”;1992年初,邓小平先后视察

武昌、深圳、上海等地,深刻地阐发了长期束缚人们思想的许多重大认识问题,史称“南方

谈话”。这两次谈话表明邓小平

A.完成中国特色社会主义理论探索B.十分关注社会主义市场经济体制

C.对社会主义理论的认识逐渐完善D.意在强调社会主义制度的优越性

29.下表是我国高考录取率(指当年报考人数与录取人数之比):

这反映我国

A.建立起完整的国民教育体系B.高等教育逐渐走向大众化

C.实现了普及高等教育的目标D.践行了“科教兴国”的战略

30.1973年,爱尔兰剧作家贝克特创作了无声独幕剧《非我》。剧中,一个声音看上去只是聚

光灯照着的一张嘴努力停止讲话,但又停不下来。该剧把人的意识描述成祸殃之源,但同

时也肯定了人们在绝望中求生的精神。据此可以判断此剧的风格属于

A.浪漫主义B.现实主义C.印象主义D.现代主义

二、非选择题:本题3小题,共40分。考生根据要求作答。

31.(16分)阅读材料,完成下列要求。一

材料一 中国古代人文主义者认为:在人与人之间应该保持一种和谐的关系,互相关心、互相爱护。······认为一个没有秩序的社会是危险的,会给社会成员带来灾难,提出了一系列符合社会发展需要的礼法模式。····提出要使“义”成为第一追求,认为它是人的根本价值所。······人在社会中离不开交往,而人们之间的交往需要一个基本的准则,应该真诚待人,不虚伪欺诈。

——叶自成《中国的本土人文精神》

材料二 欧洲的启蒙时代,是伟大人物辈出的时代,他们既是旧传统的批判者,也是新制度的设计者······他们的著作的确影响了世界许多地区的热爱思考和正义的人们。

——摘编自《马克思选集》中文版第3卷

材料三 古代中国不重神权的思辨哲学及对伦理道德的强调,与追求理性主义的启蒙运动相符,因此,一些启蒙思想家对以中国文化为代表的东方文化表现出极大的兴趣。著名思想家伏尔泰在其著作《风俗论》中提到,如果说某些历史具有确实可靠性,那就是中国人的历史。伏尔泰还对中国古代政治、法律制度和道德加以称颂。孟德斯鸠认为,中国的统治者因为严格遵守礼教而取得成功。除了实现精神文化方面的推崇外,中国的园林建筑、服饰、风俗等也被当时的欧洲人所仿效。

——周晓非《启蒙运动时期的“中国热”》

(1)根据材料一,指出中国古代人文主义者提出的社会秩序的根本原则。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括启蒙运动关于人文主义的内涵。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明法国启蒙思想家们推崇中国文化的历史背景。(6分)

32.(12分)阅读材料,完成下列要求。

下表是近代中国不同时期的口号

从表格中选取同一时期的2-3个口号,拟定论题,结合所学知识加以论述。(要求:写明

提取的口号,观点明确,论述充分,逻辑清晰。)

33.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 钱三强(1913-1992),中国杰出的核物理学家,中国原子能事业的创始人。1947年,他怀着“科学家是有祖国”的报国梦从法国回到中国。1954年,他筹建中科院学部,在制订全国科学发展规划,加强学术领导,以及团结院内外科学家,发展国际间的学术交流等方面,发挥了积极作用。1955年,为发展我国的原子能事业,他放弃了热爱的科研工作,以主要精力从事科学组织工作,将邓稼先等一批优秀人才推荐到研制核武器的队伍中来,为一大批科技工作者创造了施展才华的条件。在他的领导下,建成了中国第一个重水型原子反应堆和第一台回旋加速器,以及一批重要仪器设备,使我国的堆物理、放射性同位素制备、高能加速器技术、受控热核聚变等科研工作,都先后开展起来。在苏联政府停止对中国的技术援助后,他直接负责原子弹研制中各个环节的攻坚任务,组织联合攻关,使许多关键技术得到及时解决,为第一颗原子弹和氢弹的研制成功作出重要贡献。1980年,他做了被公认为交叉科学发展史上的“著名演讲”——《迎接交叉科学新时代》,受到广泛重视,推动了科学与文化相互促进和融合。

——据葛能全《钱三强传》等

(1)根据材料,概括钱三强对中国科学发展的贡献。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明钱三强、邓稼先等科学家体现的时代精神。(4分)

2020—2021学年度第一学期高二年级期末教学质量参考答案

历 史

一、选择题:每小题2分,共60分。

题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

B

D

C

D

B

D

A

A

C

A

D

D

A

C

B

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

D

A

C

D

C

D

A

B

C

B

A

D

C

B

D

二、非选择题(40分)

31.(16分)

(1)原则:保持和谐关系、倡导仁爱;提倡礼治;重视道义;倡导诚信。(每点2分,共6分,任意三点即可)

(2)内涵:启蒙运动理性主义,斗争矛头直指封建王权和教权,提出了资本主义社会的政治构想。(4分)

(3)历史背景:西欧资本主义经济的发展;资产阶级反对封建神权和封建专制统治的需要;中国儒家思想适合于他们作为批判封建制度的武器。(每点2分,共6分)

32. (12分)

示例:口号:中学为体,西学为用;驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权;要拥护德先生和赛先生。(2分)

论题:近代中国人学习西方是一个由浅入深、由表及里,不断深化的历程。(2分)论述:两次鸦片战争后,地主阶级主张学习西方先进科技,以“器物”巩固清王朝统治。洋务派发起了以“自强”“求富”为旗号的洋务运动,创办军事工业、民用工业,发展近代海军和近代教育,一定程度上抵抗了外来经济侵略,成为中国近代化的开端。

甲午战争后,资产阶级突破了“器物”限制,主张学习西方的政治制度,发展资本主义经济,以挽救民族危亡。维新派和革命派相继发起了戊戌变法、辛亥革命等政治运动,促进了人民的觉醒,传播了民主共和观念,创立了中华民国。

一战期间,资产阶级激进派主张学习西方“思想文化”,发起新文化运动,提倡民主科学,反对专制和愚昧,使人们的思想得到空前解放,也为马克思主义在中国的传播创造了有利条件。(6分)

总之,近代中国人学习西方、寻求变革的思想主题是为了中国的独立、民主和富强,学习西方与抵制侵略、启蒙和救亡相联系,体现了强烈的反封建、反侵略性质。(2分)

33. (12分)

(1)贡献:筹建中科院学部,推动了全国科学发展和学术交流;推动了我国原子能事业的发展,打破美苏的核垄断,加强了中国的国防力量,提振了民族的自信心;培养举荐了一大批优秀人才;推动了科学与文化相互促进和融合(每点2分,共8分)

(2)时代精神:爱国主义、甘为人梯、无私奉献、艰苦奋斗等精神(每点2分,共4分,任意两点即可)

绝密★启用前

包头市2020-2021 学年度第一学期高二年级期末教学质量检测试卷

历史

注意事项:

1.考生答卷前,务必将自己的姓名、座位号写在答题卡上。将条形码粘贴在规定区域。

本试卷满分100分,考试时间90分钟。

2.作选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需

改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3.作非选择题时,将答案写在答题卡的规定区域内,写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将答题卡交回。

一、选择题:本题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.孔子编写《春秋》一方面强调明善恶,寓褒贬,将褒贬寓于叙事之中;另一方面要求对尊者、

亲者、贤者隐恶扬善。孔子这一著法

A.遵循秉笔直书编修原则B.意在维护传统礼法秩序

C.利用政治权势篡改历史D.注重自由表达个人观点

2.战国时期,除儒、显学之外,还有道、法、阴阳等家,甚至一家之内也不断地再分化为小的

宗派。各家都抱着“以其学易天下”为宗旨,各国君主对各家也是“兼而礼之”。上述现象

反映的是

A.学术气氛空前浓厚B.出现百家争鸣的局面

C.养士之风极为盛行D.学术适应政治的需要

3.下图为冯天瑜编著的《中国文化史》所载春秋战国时期文化圈分布图,对该图的解读正确的是

A.文化区域差异导致政治分裂B.春秋战国政治文化中心位于秦

C.区域文化呈现融合发展趋势D.春秋战国逐步形成了文化认同

4.汉代民间原始宗教信仰的主要特点是多神崇拜,最为流行的当属祖先崇拜。由于统治阶级

的大力提倡,祭祀祖先成为汉代民间的重要风俗。这反映了汉代

A.宗法制度体系日益完善B.君权神授被人们普遍接受

C.皇权至上促成祖先崇拜D.政治统治借助于人伦秩序

5.董仲舒称:“天之生民,非为王也,而天立王,以为民也,故其德足以安乐民者,天予之;其恶足以贼害民者,天夺之。”这反映出董仲舒

A.将“无为”思想提升到天的高度B.继承发展了先秦儒家的“民本”思想

C.吸收借鉴了道家、法家的思想D.为封建专制统治提供了理论依据

6.儒学在发展过程中,除不断吸收本国优秀文化精华外,也汲取了外来文化的养料。该特点

集中体现于

A.孔孟之道B.西汉儒学C.魏晋玄学D.宋明理学

7.历史学家钱穆曾说:“若从现代观念言,朱子言格物,其精神所在可谓既是属于伦理的,亦

可谓属于科学的。”其“科学”主要表现在

A.通过实践方式探求理B.属于唯物主义的范畴

C.用伦理纲常维护统治D.强调人具有正当私欲

8.南宋有相当多的通俗教育读本,如《劝孝文》、《劝学文》、《劝农文》等,这些读物劝导民众遵循长幼有序、男女有别、恪守本分等生活理念。这说明南宋

A.儒家伦理的世俗化B.书院教育非常发达

C.商业发达影响农业D.社会动荡人心败坏

9.顾炎武主张“治民之产,活民之实”;王夫之认为治国之道要实现“严以治吏”和“宽以养

民”;黄宗羲主张学校毕业生中“才能德艺俱佳者”可以直接任为官员。这些主张反映了

A.商品经济发展的需求B.科举制逐步走向僵化

C.经世致用的思想取向D.早期民主思想的产生

10.谭嗣同认为王夫之的著作是“兴民权之微旨”,梁启超将黄宗羲的《明夷待访录》视为“宣

传民主主义的工具”。这表明明清的批判思潮

A.给后世的反封建斗争以启迪B.是对程朱理学的继承和发展

C.是商品经济发展的必然结果D.从根本上否定了封建的道德

11.普罗泰戈拉提出“人是万物的尺度”,宋明理学家提出““心'是宇宙万物的本原”。他们

共同强调的是

A.知行合一的认识论B.人道德品质的重要性

C.人为中心的世界观D.人主观感受的重要性

12.德国哲学家雅斯贝尔斯认为,在公元前800至前200年间的人类文明“轴心时代”,各个文

明都出现了伟大的精神导师-古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,中国有孔子、老

子,他们提出的思想文化有很多相通的地方。以下思想属于相通之处的是

A.民主权利B.道法自然C.法律至上D.关注社会

13.中世纪时代,西欧人对现实生活的态度是悲观绝望、消极处世的,但14世纪以后,西欧人

对生活充满了创新进取、冒险求胜、追求幸福的精神。出现这一转变的主要原因是

A.社会经济发生了巨变B.人性解放意识的出现

C.禁欲主义思潮的转变D.罗马教廷权威的打破

14.文艺复兴时期,教堂里面的绘画和广场上的雕刻,表现的往往是真实的人生,一些以朝圣

或形容神迹的故事,其中又隐含了许多为了信仰而不惜挑战权威的道理。这说明文艺复兴

A.否定天主教会权威B.推动了信仰的自由

C.追求人的自身价值D.恢复古典传统文化

15.马丁·路德宣扬因信称义,主张人只有依靠信仰才能得救,而不是依靠圣礼、善功和神职

人员。这一主张具有鲜明的人文主义色彩,主要是因为

A.否定了赎罪券的功效B.强调灵魂得救的自主权

C.思想得到了广泛传播D.促进了欧洲的思想解放

16.16世纪的英国,天主教会及其信条遭到变革,传统宗教机构被大量解散,使得延续数个世

纪之久的社会调节剂和润滑剂几近消逝,给城市的社会秩序带来比较大的麻烦。这说明

宗教改革

A.摧毁了民众的宗教信仰B.促进了行政机构的调整

C.阻碍了近代社会的转型D.推动了社会秩序的重组

17.康德这样定义启蒙运动:“启蒙就是人类摆脱自我招致的不成熟·······成熟就是不经别人

的引导就拥有运用理智的决心与勇气。”这说明康德认为启蒙运动就是

A.思想自由B.主权在民C.人身自由D.社会契约

18.中国古代科技主要限于农业水利工程、时令、气象科技等,其它如机械、纺织、印刷等也有所发展,但都未能推动古代科技向近代转化。导致这一结果的主要原因是

A.儒学长期处于正统地位B.中国推行闭关锁国政策

C.小农经济占据主导地位D.传统文化关注人与自然

19.拟话本小说在明代中后期受商业经济发展和个性解放思潮的影响,呈现繁荣局面。康熙

中期,拟话本小说开始衰落,至雍正、乾隆年间则完全衰落。造成这一转变的主要原因是

A.明清易代造成的心理变化B.自然经济逐步走向衰落

C.八股取士禁锢了士人思想D.文化专制政策空前加强

20.钱学森认为:“科学革命是人认识客观世界的飞跃,技术革命是人改造客观世界技术的飞

跃。而科学革命、技术革命又会引起全社会整个物质资料生产体系的变革,即产业革命。”下列各项中,符合钱学森所述观点的是

A.电动机-飞机-第二次工业革命B.相对论-人造卫星-第二次工业革命

C.电磁感应理论-电动机-电力工业D.蒸汽机-瓦特改良蒸汽机-铁路运输业

21.美国学者库恩指出,达尔文学说在科学领域之外产生了革命性的影响,这一影响远远超出

了他们对生物学或自然史的重要性。这是因为达尔文学说

A.使生物学建立在科学基础之上B.为马克思主义理论的诞生奠基

C.推动西方工业文明的快速到来D.促进人类思想观念的深刻变化

22.魏源在《海国图志》中提出中国应创设新式海军,发展工业与航运,倡导海洋风气,只有掌握海权才能在“西人以动力横绝五洲”之际以实现“制夷”的目标。对魏源的思想理解正

确的是

A.从海洋文明发展的视角审视民族危机B.将发展资本主义与抵制侵略有机结合

C.实现了从“师技”到“师道”的转变D.成功扭转了中国重陆轻海的传统观念

23.鸦片战争后,“西学中源”说一度盛行,一些有影响的学者宣称西学源于中学,西学是中学

在西方的流传和发展,“采西学”只是光复旧物。这种说法

A.缺乏事实依据且毫无价值B.客观上有利于人们接受西学

C.成为人们学习西方的障碍D.对维新派改革产生消极影响

24.康有为在自己的回忆录里记载了组织公车上书的行动,而当代学者茅海建称在清朝的历

史档案中未发现上书的文件,由此认为上书的行动可能不存在。这说明

A.历史人物的回忆录没有参考价值B.历史档案完全反映了历史的真实

C.寻求真实的历史需要从多方考证D.历史档案的史料价值高于回忆录

25.孙中山说:“仆之素志在提倡实业,实行民生主义·······我希望看到人民大众的生活状况获

得改善,而不愿帮助少数人去增值他们的势力,直至成为财阀。”为此他提出了

A.民族平等B.节制资本C.创立民国D.平均地权

26.1915-1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现频次大体相当;1919-

1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20.这种变化可说明

A.新文化运动主流思想发生改变B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.中国社会主要矛盾发生改变D.资本主义政体模式被知识界否定

27.国民大革命失败后,毛泽东分析小农经济在中国广泛存在和发展,而且长期以来帝国主义

国家之间在中国的矛盾斗争和连绵不断的封建军阀割据混战,使得红色政权的存在获得

了缝隙。毛泽东意在强调

A.坚持武装斗争的重要性B.探索马克思主义中国化

C.依靠农民进行革命斗争D.工农武装割据的可行性

28.1978年9月,邓小平在东北、天津等地发表了一系列谈话,强调社会主义制度优越性的根

本表现就是能够允许社会生产力迅速发展,史称“北方谈话”;1992年初,邓小平先后视察

武昌、深圳、上海等地,深刻地阐发了长期束缚人们思想的许多重大认识问题,史称“南方

谈话”。这两次谈话表明邓小平

A.完成中国特色社会主义理论探索B.十分关注社会主义市场经济体制

C.对社会主义理论的认识逐渐完善D.意在强调社会主义制度的优越性

29.下表是我国高考录取率(指当年报考人数与录取人数之比):

这反映我国

A.建立起完整的国民教育体系B.高等教育逐渐走向大众化

C.实现了普及高等教育的目标D.践行了“科教兴国”的战略

30.1973年,爱尔兰剧作家贝克特创作了无声独幕剧《非我》。剧中,一个声音看上去只是聚

光灯照着的一张嘴努力停止讲话,但又停不下来。该剧把人的意识描述成祸殃之源,但同

时也肯定了人们在绝望中求生的精神。据此可以判断此剧的风格属于

A.浪漫主义B.现实主义C.印象主义D.现代主义

二、非选择题:本题3小题,共40分。考生根据要求作答。

31.(16分)阅读材料,完成下列要求。一

材料一 中国古代人文主义者认为:在人与人之间应该保持一种和谐的关系,互相关心、互相爱护。······认为一个没有秩序的社会是危险的,会给社会成员带来灾难,提出了一系列符合社会发展需要的礼法模式。····提出要使“义”成为第一追求,认为它是人的根本价值所。······人在社会中离不开交往,而人们之间的交往需要一个基本的准则,应该真诚待人,不虚伪欺诈。

——叶自成《中国的本土人文精神》

材料二 欧洲的启蒙时代,是伟大人物辈出的时代,他们既是旧传统的批判者,也是新制度的设计者······他们的著作的确影响了世界许多地区的热爱思考和正义的人们。

——摘编自《马克思选集》中文版第3卷

材料三 古代中国不重神权的思辨哲学及对伦理道德的强调,与追求理性主义的启蒙运动相符,因此,一些启蒙思想家对以中国文化为代表的东方文化表现出极大的兴趣。著名思想家伏尔泰在其著作《风俗论》中提到,如果说某些历史具有确实可靠性,那就是中国人的历史。伏尔泰还对中国古代政治、法律制度和道德加以称颂。孟德斯鸠认为,中国的统治者因为严格遵守礼教而取得成功。除了实现精神文化方面的推崇外,中国的园林建筑、服饰、风俗等也被当时的欧洲人所仿效。

——周晓非《启蒙运动时期的“中国热”》

(1)根据材料一,指出中国古代人文主义者提出的社会秩序的根本原则。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括启蒙运动关于人文主义的内涵。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明法国启蒙思想家们推崇中国文化的历史背景。(6分)

32.(12分)阅读材料,完成下列要求。

下表是近代中国不同时期的口号

从表格中选取同一时期的2-3个口号,拟定论题,结合所学知识加以论述。(要求:写明

提取的口号,观点明确,论述充分,逻辑清晰。)

33.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 钱三强(1913-1992),中国杰出的核物理学家,中国原子能事业的创始人。1947年,他怀着“科学家是有祖国”的报国梦从法国回到中国。1954年,他筹建中科院学部,在制订全国科学发展规划,加强学术领导,以及团结院内外科学家,发展国际间的学术交流等方面,发挥了积极作用。1955年,为发展我国的原子能事业,他放弃了热爱的科研工作,以主要精力从事科学组织工作,将邓稼先等一批优秀人才推荐到研制核武器的队伍中来,为一大批科技工作者创造了施展才华的条件。在他的领导下,建成了中国第一个重水型原子反应堆和第一台回旋加速器,以及一批重要仪器设备,使我国的堆物理、放射性同位素制备、高能加速器技术、受控热核聚变等科研工作,都先后开展起来。在苏联政府停止对中国的技术援助后,他直接负责原子弹研制中各个环节的攻坚任务,组织联合攻关,使许多关键技术得到及时解决,为第一颗原子弹和氢弹的研制成功作出重要贡献。1980年,他做了被公认为交叉科学发展史上的“著名演讲”——《迎接交叉科学新时代》,受到广泛重视,推动了科学与文化相互促进和融合。

——据葛能全《钱三强传》等

(1)根据材料,概括钱三强对中国科学发展的贡献。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明钱三强、邓稼先等科学家体现的时代精神。(4分)

2020—2021学年度第一学期高二年级期末教学质量参考答案

历 史

一、选择题:每小题2分,共60分。

题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

B

D

C

D

B

D

A

A

C

A

D

D

A

C

B

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

D

A

C

D

C

D

A

B

C

B

A

D

C

B

D

二、非选择题(40分)

31.(16分)

(1)原则:保持和谐关系、倡导仁爱;提倡礼治;重视道义;倡导诚信。(每点2分,共6分,任意三点即可)

(2)内涵:启蒙运动理性主义,斗争矛头直指封建王权和教权,提出了资本主义社会的政治构想。(4分)

(3)历史背景:西欧资本主义经济的发展;资产阶级反对封建神权和封建专制统治的需要;中国儒家思想适合于他们作为批判封建制度的武器。(每点2分,共6分)

32. (12分)

示例:口号:中学为体,西学为用;驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权;要拥护德先生和赛先生。(2分)

论题:近代中国人学习西方是一个由浅入深、由表及里,不断深化的历程。(2分)论述:两次鸦片战争后,地主阶级主张学习西方先进科技,以“器物”巩固清王朝统治。洋务派发起了以“自强”“求富”为旗号的洋务运动,创办军事工业、民用工业,发展近代海军和近代教育,一定程度上抵抗了外来经济侵略,成为中国近代化的开端。

甲午战争后,资产阶级突破了“器物”限制,主张学习西方的政治制度,发展资本主义经济,以挽救民族危亡。维新派和革命派相继发起了戊戌变法、辛亥革命等政治运动,促进了人民的觉醒,传播了民主共和观念,创立了中华民国。

一战期间,资产阶级激进派主张学习西方“思想文化”,发起新文化运动,提倡民主科学,反对专制和愚昧,使人们的思想得到空前解放,也为马克思主义在中国的传播创造了有利条件。(6分)

总之,近代中国人学习西方、寻求变革的思想主题是为了中国的独立、民主和富强,学习西方与抵制侵略、启蒙和救亡相联系,体现了强烈的反封建、反侵略性质。(2分)

33. (12分)

(1)贡献:筹建中科院学部,推动了全国科学发展和学术交流;推动了我国原子能事业的发展,打破美苏的核垄断,加强了中国的国防力量,提振了民族的自信心;培养举荐了一大批优秀人才;推动了科学与文化相互促进和融合(每点2分,共8分)

(2)时代精神:爱国主义、甘为人梯、无私奉献、艰苦奋斗等精神(每点2分,共4分,任意两点即可)

同课章节目录