2020-2021学年高一语文统编版必修下册第二单元6《哈姆莱特》课件(68张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高一语文统编版必修下册第二单元6《哈姆莱特》课件(68张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-07 08:43:47 | ||

图片预览

文档简介

在西方世界,一般人家必备的两本书,一本是《圣经》,一本就是《莎士比亚全集》。1984年选举世界10名伟大作家,莎士比亚(1564—1616年)名列第一。这些都说明莎士比亚是有史以来最负盛名的作家。他的戏剧已被公认为是不可企及的典范。难怪英国有了这句谚语。虽然这话有浓厚的殖民色彩,但莎士比亚的重要性也可见一斑。

莎士比亚故居

莎士比亚(1564.4.23—1616.4.23)

西方古代四大诗人之一

英国古代四大诗人之一

【乔叟、斯宾塞、锡德尼】

在西方文学史上,只有很个别的作家有资格这样说:如果没有他,整个文学将变成另外一个样子。莎士比亚无疑是其中最有资格的一个。

(Willem Shakespeare)

莎士比亚的故乡艾汶河畔斯特拉福镇

莎士比亚与妻子安妮的故居

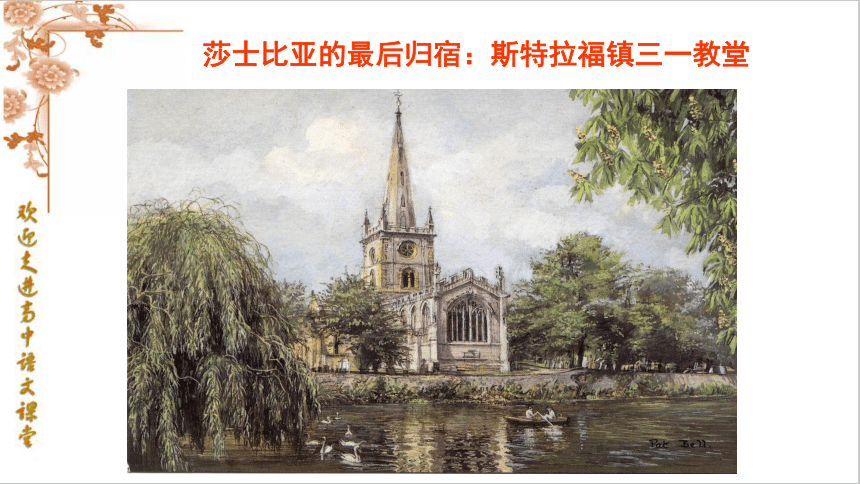

莎士比亚的最后归宿:斯特拉福镇三一教堂

在莎士比亚故乡三一教堂内的

——莎士比亚墓

马克思:欧洲文艺复兴作家最光辉的代表

人类“最伟大的戏剧天才”之一

西方谚语:宁可不要 100个印度,

也不能没有莎士比亚。

莎士比亚:人的内心是一个宇宙

哈姆莱特(节选)

莎士比亚

学习目标

1、语言建构与运用:把握哈姆莱特的大段独白及其疯癫言行的含义。对哈姆莱特的言行进行评价。

2、思维发展与提升:弄清哈姆莱特的内心纠结所在,领会剧作的情感意蕴。

3、审美鉴赏与创造:赏析本剧的悲剧意蕴,感受莎士比亚悲剧震撼人心的力量。

4、文化传承与理解:把握本剧的主旨、时代内涵与文化意蕴。

情景导入

这一著作不能只读一次;应该一读再读。它和畅销小说不同,它是无穷尽的宝藏。《哈姆莱特》会随你的年纪的增长、人生体验的深刻丰富,而变成另外一个《哈姆莱特》。

——〔美〕克里夫顿·费迪曼《一生的读书计划》

一千个读者就有一千个哈姆莱特。(西方谚语)

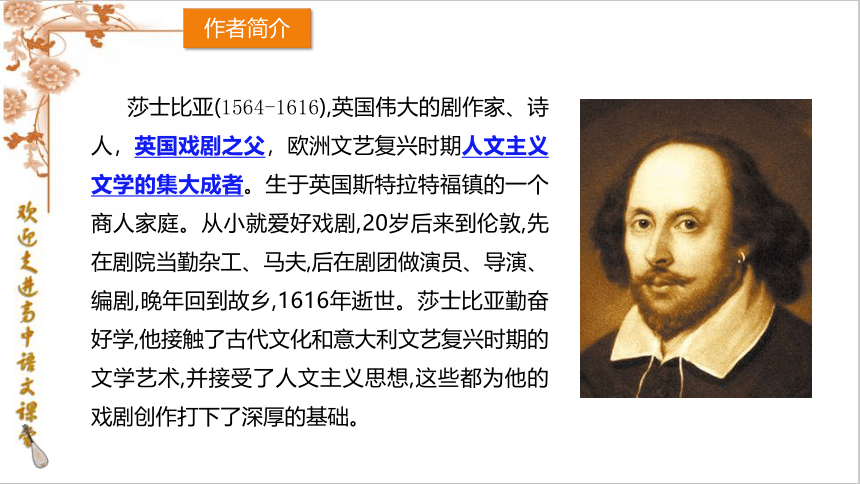

作者简介

莎士比亚(1564-1616),英国伟大的剧作家、诗人,英国戏剧之父,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。生于英国斯特拉特福镇的一个商人家庭。从小就爱好戏剧,20岁后来到伦敦,先在剧院当勤杂工、马夫,后在剧团做演员、导演、编剧,晚年回到故乡,1616年逝世。莎士比亚勤奋好学,他接触了古代文化和意大利文艺复兴时期的文学艺术,并接受了人文主义思想,这些都为他的戏剧创作打下了深厚的基础。

四大悲剧:《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》

四大喜剧:《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》、

《皆大欢喜》

历 史 剧 :《亨利四世》、《亨利五世》、《理查三世》

其他作品:《罗密欧与朱丽叶》、《暴风雨》、《辛白林》、

《冬天的故事》、《佩里克勒斯》等。

主要作品

文艺复兴运动

莎士比亚生活的时代,意大利和欧洲的许多国家正相继开展一场思想文化运动,即文艺复兴运动。这期间是欧洲封建社会逐渐解体,资本主义生产方式在封建社会母体内孕育的时期,人文主义是文艺复业时,资产阶级反封建斗争的思想武器,也是这一时期资产阶级进步文学的中心思想。其主要内容:第一,用人性反对神权;第二,用个性解放反对禁欲主义;第三,用理性反对蒙昧主义。其中个性解放是针对封建社会宣扬的禁欲主义,要求劳动人民克制欲望、放弃斗争、放弃现世的幸福而提出的,它肯定现世生活,认为现世幸福高于一切,人生的目的就是追求个人自由和个人幸福。

相关常识

本剧取材于十二世纪丹麦历史学家笔下的一个王子复仇的故事,莎士比亚通过已经失传的复仇剧了解到这一题材,将其提炼成一部反映英国现实、表现时代精神的伟大悲剧。

经过莎士比亚的改编,反映了特定时代的社会矛盾,抨击了中世纪封建邪恶势力的阴谋野心和残酷权术,充分肯定了人文主义的崇高理想。

创作背景

哈姆莱特的故事,最早见于12世纪末丹麦历史学家萨克索所著的《丹麦史》,讲述的是发生在8世纪末丹麦的历史故事。16世纪末莎士比亚把它改编成戏剧,以复仇为主题,广为流行,但现在已失传,莎士比亚的作品一般被公认是根据那部失传的悲剧改编的,但莎士比亚采用借古讽今的方法,把这个中世纪的复仇故事写成一个具有新时代特点和深刻意义的社会悲剧。尽管剧情发生在中世纪的丹麦,但剧中所写的矛盾冲突和社会环境处处使人联想到16世纪末17世纪初的英国现实,即伊丽莎白末年。此时正是英国封建关系瓦解、资本主义关系兴起的交替时代。一方面,君主专制进一步加强,并日益暴露出它的腐朽性和反动性;另一方面,资本主义的原始积累,也加紧了对农民的掠夺。作品充分体现了时代的社会本质,揭示了当时的阶级矛盾。

克劳狄斯——丹麦国王,哈姆莱特的叔父。老谋深算,阴险毒辣

乔特鲁德——丹麦王后,哈姆莱特之母,前王之妻,改嫁克劳狄斯。

哈姆莱特——前王之子,今王克劳狄斯之侄。

罗森格兰兹——朝臣

吉尔登斯吞——朝臣

波洛涅斯——御前大臣。吹牛拍马,故弄玄虚。

奥菲利亚——波洛涅斯之女。心地纯洁、善良多情。

《哈姆雷特》剧中主要人物介绍

哈姆莱特

克劳狄斯

鬼魂

乔特鲁德

波洛涅斯

奥菲利娅

雷欧提斯

福丁布拉斯

霍拉旭

王子

篡位者

前国王

王后

宠臣

恋人

宠臣之子

密友

挪威王子

主要人物

故事情节

装疯试探

克劳狄斯

雷欧提斯提出决斗,

克劳狄斯趁机设下毒计

哈姆莱特复仇,

自己也中毒身亡

哈姆莱特获悉

父王猝死

新寡的母亲嫁给自己

叔父—奸王克劳狄斯

哈姆莱特得到

父亲亡魂的昭示

错杀大臣

波洛涅斯

情人奥菲利娅

疯癫并失足淹死

悲剧冲突

人物内心情

感的冲突。

各种社会力量的冲突

副线:挪威王子

副线:雷欧提斯

主线:丹麦王子

丹麦王子哈姆莱特(奥列弗扮演)

新王克劳狄斯与王后乔特鲁德

守城卫兵与鬼魂(老哈姆莱特)

奸佞的御前大臣波洛涅斯与女儿奥菲利娅

奥菲利娅试探哈姆莱特真疯还是假疯

哈姆莱特斥责母后乔特鲁德

真疯的奥菲利娅

掉进小河中的奥菲利娅

奸王克劳狄斯在与雷欧提斯定下毒计

哈姆莱特与雷欧提斯决斗

王后乔特鲁德误饮毒酒

雷欧提斯在背后给了哈姆莱特致命的一剑

哈姆莱特与雷欧提斯同归于尽

霍拉旭海葬哈姆莱特

全剧情节梗概

第一幕:老国王鬼魂显现,告诉哈姆莱特自己是被克劳狄斯害死的,这是复仇的缘起。

第二幕:哈姆莱特悲痛欲绝,装疯度日,新国王克劳狄斯开始怀疑,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第三幕:克劳狄斯利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过俳优所演的“刺杀”戏证实了克劳狄斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听的弄臣波洛涅斯。

第四幕:克劳狄斯为除后患,逼迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,哈姆莱特死里逃生,返回丹麦。

第五幕:奥菲利娅悲痛欲绝,落水而死;王后爱子心切,饮毒酒而亡;国王被哈姆莱特灌毒酒而亡;雷欧提斯与哈姆莱特比剑,双方中毒而亡;

可以分成三部分。

第一部分(开头至“我听见他来了;我们退下吧,陛下”)

第二部分(“生存还是毁灭”至“谁料过去的繁华,变作今朝的泥土”)

第三部分(“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)

1.课本节选的这场戏在情节结构上可以分成几部分?请概括每一部分的主要内容。

作品赏析

2.阅读课文中哈姆莱特的大段独白(“生存还是毁灭……不要忘记替我忏悔我的罪孽。”),探究:这段独白表现了哈姆莱特对哪些问题的思考?反映出他怎样的处境和精神状态?

表现了对两个问题的思考:

一个是生死问题

一个是思想和行动的关系

哈姆莱特已经决定复仇,但他势单力薄,而且处于种种矛盾的漩涡之中,难以立即付诸行动,对这两个问题进行的思考,反映出他内心激烈的矛盾斗争。

作品探究

哈姆雷特与以克劳狄斯为首的宫廷集团的斗争反映了文艺复兴时期先进人物与社会恶势力之间的斗争,这是萌芽状态的先进力量与强大的恶势力之间的矛盾。

同时他所代表的人文主义思想本身具有局限性(只想依靠个人的力量来完成改造社会的巨大任务),以及他本人在个性上善于思考而不善于行动的弱点,也是他导致悲剧的重要原因。

通读全剧,思考:造成哈姆莱特悲剧的原因是什么?

3.西谚说:“一千个读者就有一千个哈姆莱特。” 说的是经典的艺术形象在被人接受的过程中具有多义性,每个人可以根据自己的理解对艺术形象进行再塑造。

在你眼中,哈姆莱特是一个怎样的人?通读剧本之后,在横线上填写合适的词。

在我看来,哈姆莱特是一个 的王子。

快乐的王子

?的王子

(内心)

疯癫的王子

(外表)

陨落

奉为典范的父亲惨死

挚爱的母亲迅速改嫁

发小给敌人做了卧底

恋人成为试探的工具

重臣当了敌人的传声筒和狗头军师

阴谋

乱伦

背叛

明确:忧郁的、内心矛盾的、有理想的、孤独的、软弱的、延宕的…。分析能结合文本自圆其说即可。虽说哈姆莱特的形象是复杂的、多角度的,每个时代的读者都会因不同的境遇、个性和思想文化的不同而在不同意义上与哈姆莱特发生共鸣,形成各自的看法。但哈姆莱特终究还是哈姆莱特,不是其他人,分析时要紧密联系文本,不能仅凭感觉自说自话。

这不是一部关于复仇的悲剧,而是一部关于复仇“正义性”与否的悲剧

快乐的王子

他出生于王室贵族,但在当时新文化的中心德国威登堡大学接受了人文主义教育,他同当时的人文主义者一样对人抱有美好的看法,对爱情、友谊、人性都有一整套新的观念即人文主义观点。

按照这个逻辑发展,哈姆莱特应该是一个乐观主义的人文主义者。

在爱情上,他打破封建门第观念,爱上了御前大臣的女儿奥菲利娅,作品通过奥菲利娅之口来赞美他:“朝臣的眼睛,学者的辩舌,军人的利剑,国家所瞩望的一朵娇花,时流的明镜,人伦的雅范,举世注目的中心。”

在友谊上,他不计尊贵,虽是一个王子,但却真诚要求霍拉旭和他以朋友相称。

在德国威登堡大学接受了许多人文主义新观念,这使他对人如此高度赞美:“人是一个多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

忧郁的王子

剧本一开始,哈姆雷特就陷入了家庭的不幸——父死母嫁,这使他的人生理想破灭了,他郁郁寡欢地进入了忧郁阶段。

原因:

父亲暴死

母亲匆忙改嫁

叔父登上王位

恋人奥菲利娅被利用

老同学趋炎附势出卖自己(吉尔登斯吞,罗森格兰兹)。

“ 啊,但愿这一个太坚实的肉体会溶解、消散、化成一堆露水!或者那永生的真神未曾制定禁止自杀的法律!上帝啊,上帝,人世间的一切在我看来是多么可厌、陈腐、乏味而无趣啊,那是一个荒芜不治的花园,长满了恶毒的莠草。想不到居然会有这种事情!刚死了两个月!不,两个月还不满!这么好的一个国王,比起当前这个人来,简直是天神和鬼怪!这样爱我的母亲,甚至不让天风吹痛她的脸。天地啊,我必须记着吗?嘿,她会依偎在他身旁,好像吃了美味的食物,格外促进了食欲一般。可是,只有一个月的时间,我不能再想下去了。脆弱啊,你的名字就是女人!”

“短短的一个月以前,她哭得还像个泪人似的,送我那可怜的父亲下葬,她在送葬时穿的那双鞋子还没有破旧,她就,她就——上帝啊,一头没有理性的牲畜也要悲伤得长久些——她就嫁给了我的叔父,我父亲的弟弟。可是他一点也不像我的父亲,正如我一点也不像赫拉克勒斯一样,只有一个月的时间,她那流着虚伪之泪的眼睛还没消去的红肿,她就嫁人了。啊!罪恶的匆促,这样迫不及待地钻进了乱伦的寝被,那不是好事,也绝不会有好的结果;可是,碎了吧,我的心,因为我必须要噤住我的嘴。”

行动的王子

哈姆莱特被放逐,克劳狄斯两次借刀杀人,他最后不得不进行决战,在决战中他杀死了克劳狄斯,自己也身中毒剑,轰然倒下。他“重整乾坤”的责任没有完成,成了一个悲剧性的人物。

延宕的王子

鬼魂出现后,他找到了罪恶的制造者并立意报仇,但一直未能行动起来,直到鬼魂第二次催促他,这是他的延宕阶段.他不是找不到复仇的理由,而是在努力寻找和自己的身份、品格相匹配的行动方式。对自己怀疑,对人对社会的本体意义深入思考:迷茫 彷徨 不安 忧虑。文艺复兴晚期信仰失落时欧洲人进退两难的象征性表述。。

TO be or not to be

“ 生存还是毁灭?这是一个值得考虑的问题:默然忍受命运暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?死亡,睡着了,什么都完了,要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。死亡,睡着了,睡着了也还会做梦;嗯,阻碍就在这儿;因为当我们摆脱了这具腐朽的臭皮囊之后,在那死的睡眠里,究竟还要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。人们甘心久困于患难之中,也就是为了这个缘故。”

“谁愿意忍受人世的鞭打和讥嘲、压迫者的凌辱、傲慢者的冷眼、被轻蔑的爱情的惨痛、法律的迁延、官吏的横暴和费尽心机换来的小人的鄙视,要是他只要用一把小刀,就可以清算他的一生?谁愿意负着这样的重担,在烦劳的生命的压迫下呻吟流汗,倘不是因为惧怕不可知的死后,惧怕那从来不曾有一个旅人回来的神秘之国,是它迷惑了我们的意志,使我们宁愿忍受目前的折磨,不敢向我们所不知道的痛苦飞去?这样,重重的顾虑使我们全变成了懦夫,决心的炙热的光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下,也会逆流而退,失去了行动的意义。”

如何理解哈姆莱特在复仇行为上的延宕?

第一、哈姆莱特复仇的合理性

克劳狄斯篡夺王位是悖天逆理之举,因此哈姆莱特为父报仇,推翻克劳狄斯具有正当性。

哈姆莱特为父报仇可以维护封建政治秩序,在客观上又符合时代要求和民众愿望,具有历史进步性。

哈姆莱特在复仇过程中已然认识到了为父报仇和重整乾坤的重任是一而二、二而一的事情,所以他很清楚复仇的重大意义,以及自身肩负的社会责任。

第二、哈姆莱特复仇的可能性

哈姆莱特完全有能力胜任复仇的使命。他勇敢冷静、视野开阔、思维缜密、善于随机应变。戏的结尾,福丁布拉斯赞扬哈姆莱特“要是他能够践登王位,一定会成为一个贤明的君主的”。

现实中的哈姆莱特却在复仇这样的大事上一再拖延,他采取的装疯、戏中戏试探证实等措施显然是消极的,也就是说哈姆莱特的延宕是广大观众明眼就看可以到的。

哈姆莱特延宕的显在原因

第一、社会经验缺失。哈姆莱特一直在威登堡人文大学读书,缺少处理国家大事的历练。

第二、哈姆莱特性格的弱点。哈姆莱特的性格特点:善于思考,却拙于行动,往往是谨慎有余,果断不足。

第三、敌我力量对比悬殊。克劳狄斯能够调动国家机器对付他,而哈姆莱特基本上是孤军奋战,同学、恋人都被奸王克劳狄斯利用,原来忠诚于父亲的大臣都见风使舵、趋炎附势做了克劳狄斯帮凶。复仇面临的斗争形势严峻、复杂、艰巨。

哈姆莱特延宕的根本原因

第一、我们的基本意见,首先认定哈姆莱特是一个具有人文主义思想的王子形象。哈姆莱特延宕的根本原因是他决定复仇的时候,正在经历严重的思想和精神危机,而这一危机使得他对复仇的目的和意义产生了怀疑。

第二、正如有些学者论述的那样,哈姆莱特生错了时代。莎士比亚让古代的丹麦王子在文艺复兴运动和宗教改革运动的中心威登堡大学读书,接受人文主义教育,哈姆莱特对世界、对人都曾抱有人文主义的看法,但是经历一系列重大变故之后,哈姆莱特从相信人性善,转变到认定人性恶。

他从一个乐观的人文主义者,变成了怀疑主义者。奸王克劳狄斯弑兄篡逆是人性恶的反映,不是孤立的社会现象,在人人都想做克劳狄斯的时代,杀死一个克劳狄斯显然不能够从根本上解决社会问题。也就是说,哈姆莱特不可能超越他的时代局限和自身局限。对人生存的意义都产生了怀疑,心绪不宁、迷惘彷徨、焦虑悲观,行动自然就会延宕。

第三、哈姆莱特的犹豫不是因为对要不要复仇拿不定主意,而是在努力寻找一种与自己的身份和人格相一致的复仇方式,并且一直在寻找最合适的复仇时机。正如黑格尔所说:“他所犹疑的不是应该做什么,而是应该怎样去做”。寻找、等待自然而然的就导致行动的延宕。

最好的复仇方式+最合适的复仇时机:

和他的王子身份、受过人文主义思想教育的人文主义者的身份最匹配的方式应该是:在公众面前,用正大光明的方式审判、处决弑兄篡逆、霸占寡嫂的奸王克劳狄斯。

最合适的时机应该是:奸王克劳狄斯的罪行大白于天下,丹麦从上到下全体国民和一干大臣都清醒觉悟,也就是说哈姆莱特不再是孤军奋战了,而是在万民拥戴的前提下以正义之剑处决那用阴谋毒害父王、篡夺王位的奸佞。

为什么哈姆莱特要等待这样的时机呢?

第四、哈姆莱特特别在意别人对他的评价。奸王克劳狄斯弑兄篡逆,对奸王克劳狄斯的罪行,现在只有哈姆莱特还有他的朋友霍拉旭少数几个人清楚,全丹麦的人都被奸王所蒙蔽,假如自己贸然处死克劳狄斯,在众人眼里哈姆莱特会不会被认定为残暴血腥、弑君篡位的僭主呢?

欧洲中世纪最让百姓痛恨的就是僭主政治。

哈姆莱特特别在意别人的评价,还有一个原因,哈姆莱特受过人文主义教育,但是那个时候丹麦还被笼罩在中世纪的宗教迷信的阴霾里,弑君总是被说成是会破坏、扰乱天体运行秩序,给人间带来灾祸、瘟疫的十恶不赦之大罪。

众人皆醉我独醒的时候,贸然行动,会不会被天下人误解?一旦被误解,又怎么能够重整乾坤,怎么能够拯救天下人心呢?

主观原因:哈姆莱特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

客观原因:他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

哈姆莱特悲剧的根源

鉴赏点一:分析表达技巧,赏析戏剧的语言艺术

1.话剧主要通过什么手法来塑造人物形象?试举一例说明。

【明确】

个性化的语言和由表现人物个性决定的恰当的台词方式是话剧塑造人物的重要手段。如:

国王 (旁白)啊,这句话是太真实了!它在我的良心上抽了多么重的一鞭!涂脂抹粉的娼妇的脸,还不及掩藏在虚伪的言辞后面的我的行为更丑恶。难堪的重负啊!

这段台词真实地暴露了国王的内心世界,把国王的虚伪、丑恶和内心的不安揭开了给人看。

审美鉴赏

2.国王窥视的部分多次运用了借喻的手法,请你至少找出三处,并说明其本体和喻体。

【导引】借喻是比喻的一种,即不出现被喻事物的名称以及“如”“像”等表示比喻关系的词语,而直接借用作为比喻的事物来代表被喻事物。

【明确】第一处,“在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑”,本体是死亡,喻体是“睡眠”;第二处,“那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国”,本体是死亡,喻体是“从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国”;第三处,“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花”,本体是哈姆莱特,喻体是“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花”。

鉴赏点二:分析人物心理,鉴赏戏剧冲突

1.戏中国王和奥菲利娅的父亲设下圈套,让奥菲利娅探问哈姆莱特内心的秘密,为了不泄露自己的心事,在自己心爱的人面前,他也只得装疯卖傻,这样做的目的是什么?

【明确】一方面,作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心扼腕,表达了对哈姆莱特的赞美之情。如“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世瞩目的中心”。作者刻画的是一个划时代的人文主义的代表。另一方面,又通过哈姆莱特内心的独白,揭示了他内心的矛盾与痛苦的独特个性。

2.戏剧冲突是戏剧的要素之一,常常可以分为外在冲突和内在冲突。

(1)在这场戏中,主要外在冲突是否表现为哈姆莱特与奥菲利娅的冲突?为什么?

(2)冲突双方力量对比上有什么特点?

(3)在这种情况下,哈姆莱特坚持个人复仇。结合时代背景,这反映出他思想上有什么特点?

【明确】(1)不是。因为哈姆莱特的直接复仇对象是国王。他与国王之间的矛盾冲突应为主要冲突。奥菲利娅因不明真相,并以为哈姆莱特真的疯了,而无法与哈姆莱特沟通,矛盾仍从属于哈姆莱特与国王之间的矛盾,因为她是被人利用。

(2)差距悬殊:强大(强大到一个封建集团),弱小(弱小到一个人)。

莎士比亚擅长运用长篇内心独白来揭示人物复杂而隐秘的内心世界。如哈姆莱特那段著名的独白,就展示了他复仇过程中痛苦的心灵冲撞。莎士比亚的语言深沉含蓄,极富有哲理性,对刻画人物独特的个性起到了画龙点睛的作用。写一段内心独白,对自己的心灵进行一次透视。(100字左右)

综合素养实践

我,一个与孤单、寂寞做伴的我

我,一个独自一人在角落里哭泣的我

我,一个小丑一般的我

很清楚不管怎么样心里的孤独也不会消除

但仍旧奢望我是会被眷顾的一个

有一天阳光会照到我的身上

让我感受到温暖,快乐

让我的心灵得到一丝的安慰

不知这是不是奢望

也许注定要一个人走下去

写完属于自己的这部书……

参考示例

“一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭……,每个责任对它都是神圣的,这个责任却是太沉重……他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去,最后几乎失却他面前的目。” ——歌德

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”——雨果

“哈姆莱特不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年。”

——梁实秋

小 结

“《哈姆莱特》是戏剧诗人之王莎士比亚灿烂王冠上面的一颗光辉的钻石。”在哈姆莱特的形象里,莎士比亚体现了他所处时代最优秀的进步的人类特点。哈姆莱特是作者着力塑造的一个人文主义者的典型形象,他经受了人间最大的痛苦和最悲惨的命运,这一切不只是他个人的不幸,而是不合理的社会造成他不合理的人生。于是他决心“重整乾坤”,最后他与敌人同归于尽,家庭、爱情随之毁灭。人文主义者的理想与邪恶黑暗的现实之间存在着巨大的差距。哈姆莱特的悲剧是对人类生活和悲剧命运的高度概括。

作 业

“一千个读者,就有一千个哈姆莱特。”

试用语言描绘你心目中的哈姆莱特。(200字左右)

莎士比亚故居

莎士比亚(1564.4.23—1616.4.23)

西方古代四大诗人之一

英国古代四大诗人之一

【乔叟、斯宾塞、锡德尼】

在西方文学史上,只有很个别的作家有资格这样说:如果没有他,整个文学将变成另外一个样子。莎士比亚无疑是其中最有资格的一个。

(Willem Shakespeare)

莎士比亚的故乡艾汶河畔斯特拉福镇

莎士比亚与妻子安妮的故居

莎士比亚的最后归宿:斯特拉福镇三一教堂

在莎士比亚故乡三一教堂内的

——莎士比亚墓

马克思:欧洲文艺复兴作家最光辉的代表

人类“最伟大的戏剧天才”之一

西方谚语:宁可不要 100个印度,

也不能没有莎士比亚。

莎士比亚:人的内心是一个宇宙

哈姆莱特(节选)

莎士比亚

学习目标

1、语言建构与运用:把握哈姆莱特的大段独白及其疯癫言行的含义。对哈姆莱特的言行进行评价。

2、思维发展与提升:弄清哈姆莱特的内心纠结所在,领会剧作的情感意蕴。

3、审美鉴赏与创造:赏析本剧的悲剧意蕴,感受莎士比亚悲剧震撼人心的力量。

4、文化传承与理解:把握本剧的主旨、时代内涵与文化意蕴。

情景导入

这一著作不能只读一次;应该一读再读。它和畅销小说不同,它是无穷尽的宝藏。《哈姆莱特》会随你的年纪的增长、人生体验的深刻丰富,而变成另外一个《哈姆莱特》。

——〔美〕克里夫顿·费迪曼《一生的读书计划》

一千个读者就有一千个哈姆莱特。(西方谚语)

作者简介

莎士比亚(1564-1616),英国伟大的剧作家、诗人,英国戏剧之父,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。生于英国斯特拉特福镇的一个商人家庭。从小就爱好戏剧,20岁后来到伦敦,先在剧院当勤杂工、马夫,后在剧团做演员、导演、编剧,晚年回到故乡,1616年逝世。莎士比亚勤奋好学,他接触了古代文化和意大利文艺复兴时期的文学艺术,并接受了人文主义思想,这些都为他的戏剧创作打下了深厚的基础。

四大悲剧:《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》

四大喜剧:《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》、

《皆大欢喜》

历 史 剧 :《亨利四世》、《亨利五世》、《理查三世》

其他作品:《罗密欧与朱丽叶》、《暴风雨》、《辛白林》、

《冬天的故事》、《佩里克勒斯》等。

主要作品

文艺复兴运动

莎士比亚生活的时代,意大利和欧洲的许多国家正相继开展一场思想文化运动,即文艺复兴运动。这期间是欧洲封建社会逐渐解体,资本主义生产方式在封建社会母体内孕育的时期,人文主义是文艺复业时,资产阶级反封建斗争的思想武器,也是这一时期资产阶级进步文学的中心思想。其主要内容:第一,用人性反对神权;第二,用个性解放反对禁欲主义;第三,用理性反对蒙昧主义。其中个性解放是针对封建社会宣扬的禁欲主义,要求劳动人民克制欲望、放弃斗争、放弃现世的幸福而提出的,它肯定现世生活,认为现世幸福高于一切,人生的目的就是追求个人自由和个人幸福。

相关常识

本剧取材于十二世纪丹麦历史学家笔下的一个王子复仇的故事,莎士比亚通过已经失传的复仇剧了解到这一题材,将其提炼成一部反映英国现实、表现时代精神的伟大悲剧。

经过莎士比亚的改编,反映了特定时代的社会矛盾,抨击了中世纪封建邪恶势力的阴谋野心和残酷权术,充分肯定了人文主义的崇高理想。

创作背景

哈姆莱特的故事,最早见于12世纪末丹麦历史学家萨克索所著的《丹麦史》,讲述的是发生在8世纪末丹麦的历史故事。16世纪末莎士比亚把它改编成戏剧,以复仇为主题,广为流行,但现在已失传,莎士比亚的作品一般被公认是根据那部失传的悲剧改编的,但莎士比亚采用借古讽今的方法,把这个中世纪的复仇故事写成一个具有新时代特点和深刻意义的社会悲剧。尽管剧情发生在中世纪的丹麦,但剧中所写的矛盾冲突和社会环境处处使人联想到16世纪末17世纪初的英国现实,即伊丽莎白末年。此时正是英国封建关系瓦解、资本主义关系兴起的交替时代。一方面,君主专制进一步加强,并日益暴露出它的腐朽性和反动性;另一方面,资本主义的原始积累,也加紧了对农民的掠夺。作品充分体现了时代的社会本质,揭示了当时的阶级矛盾。

克劳狄斯——丹麦国王,哈姆莱特的叔父。老谋深算,阴险毒辣

乔特鲁德——丹麦王后,哈姆莱特之母,前王之妻,改嫁克劳狄斯。

哈姆莱特——前王之子,今王克劳狄斯之侄。

罗森格兰兹——朝臣

吉尔登斯吞——朝臣

波洛涅斯——御前大臣。吹牛拍马,故弄玄虚。

奥菲利亚——波洛涅斯之女。心地纯洁、善良多情。

《哈姆雷特》剧中主要人物介绍

哈姆莱特

克劳狄斯

鬼魂

乔特鲁德

波洛涅斯

奥菲利娅

雷欧提斯

福丁布拉斯

霍拉旭

王子

篡位者

前国王

王后

宠臣

恋人

宠臣之子

密友

挪威王子

主要人物

故事情节

装疯试探

克劳狄斯

雷欧提斯提出决斗,

克劳狄斯趁机设下毒计

哈姆莱特复仇,

自己也中毒身亡

哈姆莱特获悉

父王猝死

新寡的母亲嫁给自己

叔父—奸王克劳狄斯

哈姆莱特得到

父亲亡魂的昭示

错杀大臣

波洛涅斯

情人奥菲利娅

疯癫并失足淹死

悲剧冲突

人物内心情

感的冲突。

各种社会力量的冲突

副线:挪威王子

副线:雷欧提斯

主线:丹麦王子

丹麦王子哈姆莱特(奥列弗扮演)

新王克劳狄斯与王后乔特鲁德

守城卫兵与鬼魂(老哈姆莱特)

奸佞的御前大臣波洛涅斯与女儿奥菲利娅

奥菲利娅试探哈姆莱特真疯还是假疯

哈姆莱特斥责母后乔特鲁德

真疯的奥菲利娅

掉进小河中的奥菲利娅

奸王克劳狄斯在与雷欧提斯定下毒计

哈姆莱特与雷欧提斯决斗

王后乔特鲁德误饮毒酒

雷欧提斯在背后给了哈姆莱特致命的一剑

哈姆莱特与雷欧提斯同归于尽

霍拉旭海葬哈姆莱特

全剧情节梗概

第一幕:老国王鬼魂显现,告诉哈姆莱特自己是被克劳狄斯害死的,这是复仇的缘起。

第二幕:哈姆莱特悲痛欲绝,装疯度日,新国王克劳狄斯开始怀疑,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第三幕:克劳狄斯利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过俳优所演的“刺杀”戏证实了克劳狄斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听的弄臣波洛涅斯。

第四幕:克劳狄斯为除后患,逼迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,哈姆莱特死里逃生,返回丹麦。

第五幕:奥菲利娅悲痛欲绝,落水而死;王后爱子心切,饮毒酒而亡;国王被哈姆莱特灌毒酒而亡;雷欧提斯与哈姆莱特比剑,双方中毒而亡;

可以分成三部分。

第一部分(开头至“我听见他来了;我们退下吧,陛下”)

第二部分(“生存还是毁灭”至“谁料过去的繁华,变作今朝的泥土”)

第三部分(“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)

1.课本节选的这场戏在情节结构上可以分成几部分?请概括每一部分的主要内容。

作品赏析

2.阅读课文中哈姆莱特的大段独白(“生存还是毁灭……不要忘记替我忏悔我的罪孽。”),探究:这段独白表现了哈姆莱特对哪些问题的思考?反映出他怎样的处境和精神状态?

表现了对两个问题的思考:

一个是生死问题

一个是思想和行动的关系

哈姆莱特已经决定复仇,但他势单力薄,而且处于种种矛盾的漩涡之中,难以立即付诸行动,对这两个问题进行的思考,反映出他内心激烈的矛盾斗争。

作品探究

哈姆雷特与以克劳狄斯为首的宫廷集团的斗争反映了文艺复兴时期先进人物与社会恶势力之间的斗争,这是萌芽状态的先进力量与强大的恶势力之间的矛盾。

同时他所代表的人文主义思想本身具有局限性(只想依靠个人的力量来完成改造社会的巨大任务),以及他本人在个性上善于思考而不善于行动的弱点,也是他导致悲剧的重要原因。

通读全剧,思考:造成哈姆莱特悲剧的原因是什么?

3.西谚说:“一千个读者就有一千个哈姆莱特。” 说的是经典的艺术形象在被人接受的过程中具有多义性,每个人可以根据自己的理解对艺术形象进行再塑造。

在你眼中,哈姆莱特是一个怎样的人?通读剧本之后,在横线上填写合适的词。

在我看来,哈姆莱特是一个 的王子。

快乐的王子

?的王子

(内心)

疯癫的王子

(外表)

陨落

奉为典范的父亲惨死

挚爱的母亲迅速改嫁

发小给敌人做了卧底

恋人成为试探的工具

重臣当了敌人的传声筒和狗头军师

阴谋

乱伦

背叛

明确:忧郁的、内心矛盾的、有理想的、孤独的、软弱的、延宕的…。分析能结合文本自圆其说即可。虽说哈姆莱特的形象是复杂的、多角度的,每个时代的读者都会因不同的境遇、个性和思想文化的不同而在不同意义上与哈姆莱特发生共鸣,形成各自的看法。但哈姆莱特终究还是哈姆莱特,不是其他人,分析时要紧密联系文本,不能仅凭感觉自说自话。

这不是一部关于复仇的悲剧,而是一部关于复仇“正义性”与否的悲剧

快乐的王子

他出生于王室贵族,但在当时新文化的中心德国威登堡大学接受了人文主义教育,他同当时的人文主义者一样对人抱有美好的看法,对爱情、友谊、人性都有一整套新的观念即人文主义观点。

按照这个逻辑发展,哈姆莱特应该是一个乐观主义的人文主义者。

在爱情上,他打破封建门第观念,爱上了御前大臣的女儿奥菲利娅,作品通过奥菲利娅之口来赞美他:“朝臣的眼睛,学者的辩舌,军人的利剑,国家所瞩望的一朵娇花,时流的明镜,人伦的雅范,举世注目的中心。”

在友谊上,他不计尊贵,虽是一个王子,但却真诚要求霍拉旭和他以朋友相称。

在德国威登堡大学接受了许多人文主义新观念,这使他对人如此高度赞美:“人是一个多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

忧郁的王子

剧本一开始,哈姆雷特就陷入了家庭的不幸——父死母嫁,这使他的人生理想破灭了,他郁郁寡欢地进入了忧郁阶段。

原因:

父亲暴死

母亲匆忙改嫁

叔父登上王位

恋人奥菲利娅被利用

老同学趋炎附势出卖自己(吉尔登斯吞,罗森格兰兹)。

“ 啊,但愿这一个太坚实的肉体会溶解、消散、化成一堆露水!或者那永生的真神未曾制定禁止自杀的法律!上帝啊,上帝,人世间的一切在我看来是多么可厌、陈腐、乏味而无趣啊,那是一个荒芜不治的花园,长满了恶毒的莠草。想不到居然会有这种事情!刚死了两个月!不,两个月还不满!这么好的一个国王,比起当前这个人来,简直是天神和鬼怪!这样爱我的母亲,甚至不让天风吹痛她的脸。天地啊,我必须记着吗?嘿,她会依偎在他身旁,好像吃了美味的食物,格外促进了食欲一般。可是,只有一个月的时间,我不能再想下去了。脆弱啊,你的名字就是女人!”

“短短的一个月以前,她哭得还像个泪人似的,送我那可怜的父亲下葬,她在送葬时穿的那双鞋子还没有破旧,她就,她就——上帝啊,一头没有理性的牲畜也要悲伤得长久些——她就嫁给了我的叔父,我父亲的弟弟。可是他一点也不像我的父亲,正如我一点也不像赫拉克勒斯一样,只有一个月的时间,她那流着虚伪之泪的眼睛还没消去的红肿,她就嫁人了。啊!罪恶的匆促,这样迫不及待地钻进了乱伦的寝被,那不是好事,也绝不会有好的结果;可是,碎了吧,我的心,因为我必须要噤住我的嘴。”

行动的王子

哈姆莱特被放逐,克劳狄斯两次借刀杀人,他最后不得不进行决战,在决战中他杀死了克劳狄斯,自己也身中毒剑,轰然倒下。他“重整乾坤”的责任没有完成,成了一个悲剧性的人物。

延宕的王子

鬼魂出现后,他找到了罪恶的制造者并立意报仇,但一直未能行动起来,直到鬼魂第二次催促他,这是他的延宕阶段.他不是找不到复仇的理由,而是在努力寻找和自己的身份、品格相匹配的行动方式。对自己怀疑,对人对社会的本体意义深入思考:迷茫 彷徨 不安 忧虑。文艺复兴晚期信仰失落时欧洲人进退两难的象征性表述。。

TO be or not to be

“ 生存还是毁灭?这是一个值得考虑的问题:默然忍受命运暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?死亡,睡着了,什么都完了,要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。死亡,睡着了,睡着了也还会做梦;嗯,阻碍就在这儿;因为当我们摆脱了这具腐朽的臭皮囊之后,在那死的睡眠里,究竟还要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。人们甘心久困于患难之中,也就是为了这个缘故。”

“谁愿意忍受人世的鞭打和讥嘲、压迫者的凌辱、傲慢者的冷眼、被轻蔑的爱情的惨痛、法律的迁延、官吏的横暴和费尽心机换来的小人的鄙视,要是他只要用一把小刀,就可以清算他的一生?谁愿意负着这样的重担,在烦劳的生命的压迫下呻吟流汗,倘不是因为惧怕不可知的死后,惧怕那从来不曾有一个旅人回来的神秘之国,是它迷惑了我们的意志,使我们宁愿忍受目前的折磨,不敢向我们所不知道的痛苦飞去?这样,重重的顾虑使我们全变成了懦夫,决心的炙热的光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下,也会逆流而退,失去了行动的意义。”

如何理解哈姆莱特在复仇行为上的延宕?

第一、哈姆莱特复仇的合理性

克劳狄斯篡夺王位是悖天逆理之举,因此哈姆莱特为父报仇,推翻克劳狄斯具有正当性。

哈姆莱特为父报仇可以维护封建政治秩序,在客观上又符合时代要求和民众愿望,具有历史进步性。

哈姆莱特在复仇过程中已然认识到了为父报仇和重整乾坤的重任是一而二、二而一的事情,所以他很清楚复仇的重大意义,以及自身肩负的社会责任。

第二、哈姆莱特复仇的可能性

哈姆莱特完全有能力胜任复仇的使命。他勇敢冷静、视野开阔、思维缜密、善于随机应变。戏的结尾,福丁布拉斯赞扬哈姆莱特“要是他能够践登王位,一定会成为一个贤明的君主的”。

现实中的哈姆莱特却在复仇这样的大事上一再拖延,他采取的装疯、戏中戏试探证实等措施显然是消极的,也就是说哈姆莱特的延宕是广大观众明眼就看可以到的。

哈姆莱特延宕的显在原因

第一、社会经验缺失。哈姆莱特一直在威登堡人文大学读书,缺少处理国家大事的历练。

第二、哈姆莱特性格的弱点。哈姆莱特的性格特点:善于思考,却拙于行动,往往是谨慎有余,果断不足。

第三、敌我力量对比悬殊。克劳狄斯能够调动国家机器对付他,而哈姆莱特基本上是孤军奋战,同学、恋人都被奸王克劳狄斯利用,原来忠诚于父亲的大臣都见风使舵、趋炎附势做了克劳狄斯帮凶。复仇面临的斗争形势严峻、复杂、艰巨。

哈姆莱特延宕的根本原因

第一、我们的基本意见,首先认定哈姆莱特是一个具有人文主义思想的王子形象。哈姆莱特延宕的根本原因是他决定复仇的时候,正在经历严重的思想和精神危机,而这一危机使得他对复仇的目的和意义产生了怀疑。

第二、正如有些学者论述的那样,哈姆莱特生错了时代。莎士比亚让古代的丹麦王子在文艺复兴运动和宗教改革运动的中心威登堡大学读书,接受人文主义教育,哈姆莱特对世界、对人都曾抱有人文主义的看法,但是经历一系列重大变故之后,哈姆莱特从相信人性善,转变到认定人性恶。

他从一个乐观的人文主义者,变成了怀疑主义者。奸王克劳狄斯弑兄篡逆是人性恶的反映,不是孤立的社会现象,在人人都想做克劳狄斯的时代,杀死一个克劳狄斯显然不能够从根本上解决社会问题。也就是说,哈姆莱特不可能超越他的时代局限和自身局限。对人生存的意义都产生了怀疑,心绪不宁、迷惘彷徨、焦虑悲观,行动自然就会延宕。

第三、哈姆莱特的犹豫不是因为对要不要复仇拿不定主意,而是在努力寻找一种与自己的身份和人格相一致的复仇方式,并且一直在寻找最合适的复仇时机。正如黑格尔所说:“他所犹疑的不是应该做什么,而是应该怎样去做”。寻找、等待自然而然的就导致行动的延宕。

最好的复仇方式+最合适的复仇时机:

和他的王子身份、受过人文主义思想教育的人文主义者的身份最匹配的方式应该是:在公众面前,用正大光明的方式审判、处决弑兄篡逆、霸占寡嫂的奸王克劳狄斯。

最合适的时机应该是:奸王克劳狄斯的罪行大白于天下,丹麦从上到下全体国民和一干大臣都清醒觉悟,也就是说哈姆莱特不再是孤军奋战了,而是在万民拥戴的前提下以正义之剑处决那用阴谋毒害父王、篡夺王位的奸佞。

为什么哈姆莱特要等待这样的时机呢?

第四、哈姆莱特特别在意别人对他的评价。奸王克劳狄斯弑兄篡逆,对奸王克劳狄斯的罪行,现在只有哈姆莱特还有他的朋友霍拉旭少数几个人清楚,全丹麦的人都被奸王所蒙蔽,假如自己贸然处死克劳狄斯,在众人眼里哈姆莱特会不会被认定为残暴血腥、弑君篡位的僭主呢?

欧洲中世纪最让百姓痛恨的就是僭主政治。

哈姆莱特特别在意别人的评价,还有一个原因,哈姆莱特受过人文主义教育,但是那个时候丹麦还被笼罩在中世纪的宗教迷信的阴霾里,弑君总是被说成是会破坏、扰乱天体运行秩序,给人间带来灾祸、瘟疫的十恶不赦之大罪。

众人皆醉我独醒的时候,贸然行动,会不会被天下人误解?一旦被误解,又怎么能够重整乾坤,怎么能够拯救天下人心呢?

主观原因:哈姆莱特是人文主义者,也是个人主义者,他的斗争是孤军奋战,失败也就是必然的。这是一个人文主义者的悲剧。

客观原因:他所处的时代还没有提供先进分子必然胜利的条件,敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

哈姆莱特悲剧的根源

鉴赏点一:分析表达技巧,赏析戏剧的语言艺术

1.话剧主要通过什么手法来塑造人物形象?试举一例说明。

【明确】

个性化的语言和由表现人物个性决定的恰当的台词方式是话剧塑造人物的重要手段。如:

国王 (旁白)啊,这句话是太真实了!它在我的良心上抽了多么重的一鞭!涂脂抹粉的娼妇的脸,还不及掩藏在虚伪的言辞后面的我的行为更丑恶。难堪的重负啊!

这段台词真实地暴露了国王的内心世界,把国王的虚伪、丑恶和内心的不安揭开了给人看。

审美鉴赏

2.国王窥视的部分多次运用了借喻的手法,请你至少找出三处,并说明其本体和喻体。

【导引】借喻是比喻的一种,即不出现被喻事物的名称以及“如”“像”等表示比喻关系的词语,而直接借用作为比喻的事物来代表被喻事物。

【明确】第一处,“在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑”,本体是死亡,喻体是“睡眠”;第二处,“那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国”,本体是死亡,喻体是“从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国”;第三处,“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花”,本体是哈姆莱特,喻体是“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花”。

鉴赏点二:分析人物心理,鉴赏戏剧冲突

1.戏中国王和奥菲利娅的父亲设下圈套,让奥菲利娅探问哈姆莱特内心的秘密,为了不泄露自己的心事,在自己心爱的人面前,他也只得装疯卖傻,这样做的目的是什么?

【明确】一方面,作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心扼腕,表达了对哈姆莱特的赞美之情。如“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世瞩目的中心”。作者刻画的是一个划时代的人文主义的代表。另一方面,又通过哈姆莱特内心的独白,揭示了他内心的矛盾与痛苦的独特个性。

2.戏剧冲突是戏剧的要素之一,常常可以分为外在冲突和内在冲突。

(1)在这场戏中,主要外在冲突是否表现为哈姆莱特与奥菲利娅的冲突?为什么?

(2)冲突双方力量对比上有什么特点?

(3)在这种情况下,哈姆莱特坚持个人复仇。结合时代背景,这反映出他思想上有什么特点?

【明确】(1)不是。因为哈姆莱特的直接复仇对象是国王。他与国王之间的矛盾冲突应为主要冲突。奥菲利娅因不明真相,并以为哈姆莱特真的疯了,而无法与哈姆莱特沟通,矛盾仍从属于哈姆莱特与国王之间的矛盾,因为她是被人利用。

(2)差距悬殊:强大(强大到一个封建集团),弱小(弱小到一个人)。

莎士比亚擅长运用长篇内心独白来揭示人物复杂而隐秘的内心世界。如哈姆莱特那段著名的独白,就展示了他复仇过程中痛苦的心灵冲撞。莎士比亚的语言深沉含蓄,极富有哲理性,对刻画人物独特的个性起到了画龙点睛的作用。写一段内心独白,对自己的心灵进行一次透视。(100字左右)

综合素养实践

我,一个与孤单、寂寞做伴的我

我,一个独自一人在角落里哭泣的我

我,一个小丑一般的我

很清楚不管怎么样心里的孤独也不会消除

但仍旧奢望我是会被眷顾的一个

有一天阳光会照到我的身上

让我感受到温暖,快乐

让我的心灵得到一丝的安慰

不知这是不是奢望

也许注定要一个人走下去

写完属于自己的这部书……

参考示例

“一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭……,每个责任对它都是神圣的,这个责任却是太沉重……他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去,最后几乎失却他面前的目。” ——歌德

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”——雨果

“哈姆莱特不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年。”

——梁实秋

小 结

“《哈姆莱特》是戏剧诗人之王莎士比亚灿烂王冠上面的一颗光辉的钻石。”在哈姆莱特的形象里,莎士比亚体现了他所处时代最优秀的进步的人类特点。哈姆莱特是作者着力塑造的一个人文主义者的典型形象,他经受了人间最大的痛苦和最悲惨的命运,这一切不只是他个人的不幸,而是不合理的社会造成他不合理的人生。于是他决心“重整乾坤”,最后他与敌人同归于尽,家庭、爱情随之毁灭。人文主义者的理想与邪恶黑暗的现实之间存在着巨大的差距。哈姆莱特的悲剧是对人类生活和悲剧命运的高度概括。

作 业

“一千个读者,就有一千个哈姆莱特。”

试用语言描绘你心目中的哈姆莱特。(200字左右)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])