第6课 艰辛探索与建设成就 课件(28ppt)

文档属性

| 名称 | 第6课 艰辛探索与建设成就 课件(28ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-07 18:44:31 | ||

图片预览

文档简介

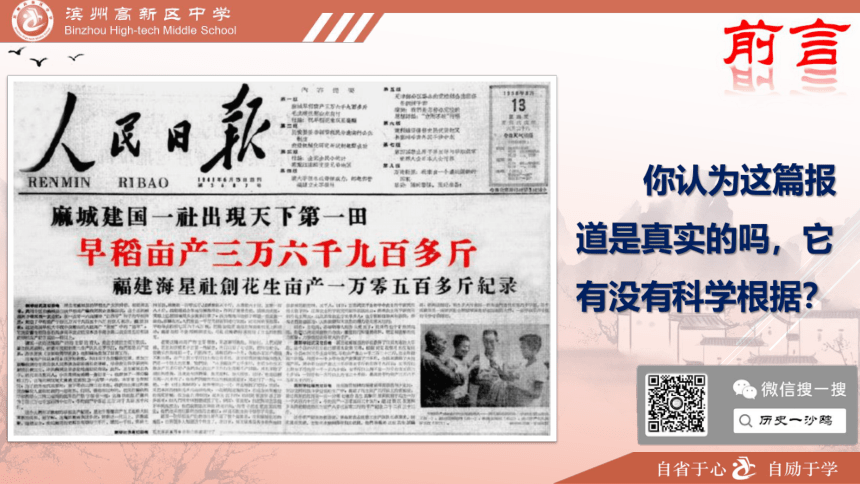

你认为这篇报道是真实的吗,它有没有科学根据?

第二单元·社会主义制度的建立与社会主义制度的探索

第6课艰辛探索与建设成就

人民教育出版社八年级|下册

人民教育出版社八年级|下册

学习目标

1.了解中共八大确定的主要任务和“总路线”的提出,“大跃进”和人民公社化运动。

2.简述“文化大革命”中民主法制和国民经济遭受严重破坏的主要史实。

3.知道社会主义建设的成就和先进人物的卓越贡献,感受以王进喜、雷锋、焦裕禄为代表的广大干部群众艰苦奋斗的精神。

【课程标准】

1.知道“大跃进”和人民公社化运动的失误,了解这一时期以王进喜、雷锋、邓稼先、焦裕禄等为代表的广大干部群众艰苦奋斗的精神。

2.了解“文化大革命”的严重危害及主要教训。

第二单元

阅读教材完成学习任务清单:

1.在探索中曲折前进——

中国开始全面的大规模的社会主义建设开启于哪次会议之后?在随后的探索过程中出现了哪些失误?

2.文化大革命——

说出文化大革命爆发的原因、起止时间及其主要表现。

3.建设成就——

在社会主义建设的火热年代,涌现出的英雄模范代表人物有哪几位?当时我国的社会主义建设取得哪些突出成就?

在探索中曲折前进

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间

地点

内容

主要任务

意义

1956年

北京

集中力量发展社会生产力,实现国家工业化,逐步满足人民日益增长的物质和文化需要。

1.探索:中共八大召开

主要矛盾

材料1:这次大会的空气,是反映人民的希望,建设工业。……社会已从这一阶段过渡到另一阶段,这时阶级斗争已经完结,……由于阶级关系的变化,我国社会的主要矛盾已不再是工人阶级同资产阶级的矛盾,而是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,是人民对经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。党和全国人民今后的主要任务是……

——孙 钢、孙东升《中共八大重大决策始末

中共八大是探索建设社会主义道路的良好开端。

人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;是人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

人民教育出版社2018年部编版 八年级 | 下册

中共八大正确分析了当时的主要矛盾,为新时期的社会主义事业的发展和党的建设指明了方向,所制定的任务是正确的。

讨论:为什么说中共八大是探索建设社会主义道路的良好开端?

在探索中曲折前进

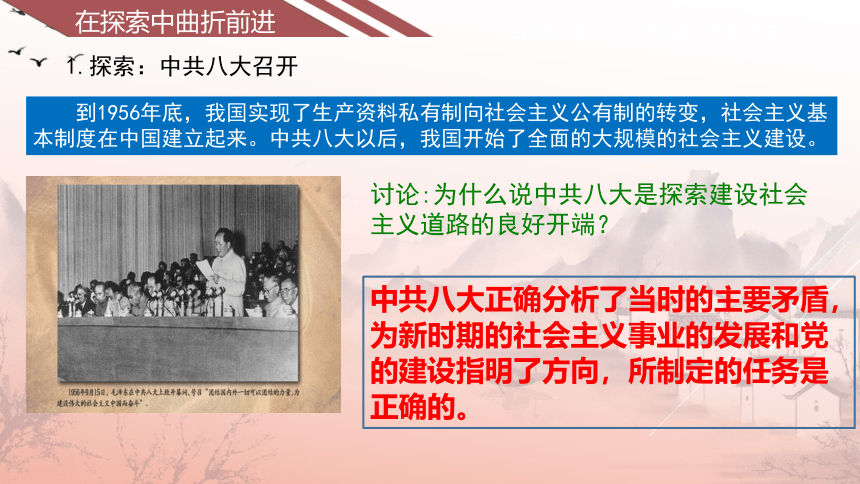

1.探索:中共八大召开

到1956年底,我国实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,社会主义基本制度在中国建立起来。中共八大以后,我国开始了全面的大规模的社会主义建设。

人民教育出版社2018年部编版 八年级 | 下册

(1)建设社会主义的总路线

2.探索中的失误

鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义

数量多,速度快,

质量好,成本省。

在探索中曲折前进

材料:一九五八年,党的八大二次会议通过的社会主义建设总路线及其基本点,其正确的一面是反映了广大人民群众迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望,其缺点是忽视了客观的经济规律。

——《关于建国以来党的

若干历史问题的决议》

人民教育出版社2018年部编版 八年级 | 下册

2.探索中的失误

在探索中曲折前进

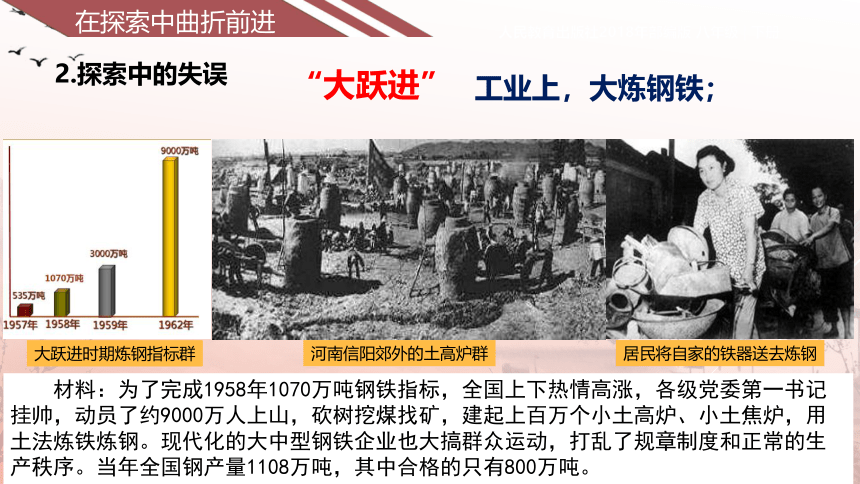

“大跃进”

工业上,大炼钢铁;

居民将自家的铁器送去炼钢

河南信阳郊外的土高炉群

材料:为了完成1958年1070万吨钢铁指标,全国上下热情高涨,各级党委第一书记挂帅,动员了约9000万人上山,砍树挖煤找矿,建起上百万个小土高炉、小土焦炉,用土法炼铁炼钢。现代化的大中型钢铁企业也大搞群众运动,打乱了规章制度和正常的生产秩序。当年全国钢产量1108万吨,其中合格的只有800万吨。

大跃进时期炼钢指标群

2.探索中的失误

在探索中曲折前进

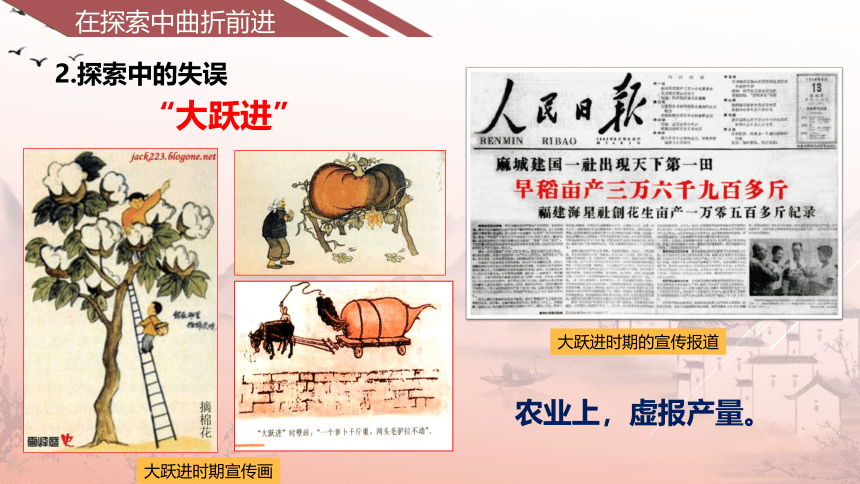

“大跃进”

农业上,虚报产量。

大跃进时期的宣传报道

大跃进时期宣传画

2016年7月20日在兴宁经过专家组实割测得早稻平均亩产832.1公斤,加上本次实割产量,实现双季超级稻年亩产1537.78公斤,创双季稻产量世界纪录。

杂交水稻之父

跃进号角(宣传画)

在探索中曲折前进

(2)“大跃进”和人民公社化运动

人民公社化运动:1958年

关于在我国农村建立“大社”的思想,早在农业合作化运动的高潮中已初见萌芽。

1956年完成了高级合作化,每社平均200户左右。

1957年冬和1958春的农田水利建设高潮,又出现了联队、联社。

毛泽东考虑到当时以大搞兴修水利为特点的农业生产建设的发展需要,觉得需要办大社。

在探索中曲折前进

在探索中曲折前进

由于大跃进和人民公社化运动,使国民经济遭到严重的破坏,加上三年自然灾害,广大人民生活状况不断下降,饥荒严重,食品紧缺。

国民经济调整

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}目的

为了克服困难局面

时间

1961年——1965年

内容

中共中央开始调整国民经济,提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,于1961年初开始实施。

成效

到1965年,国民经济调整的任务基本完成,工农业生产得到恢复和发展,呈现出物价稳定、市场繁荣的新面貌。

文化大革命

1.原因

材料:20世纪60年代前期,国民经济调整取得显著效果。但是,毛泽东认为,一大批资产阶级的代表人物,反革命的修正主义分子,已经混进党里、政府里、军队里和文化领域的各界里,他们在中央形成了一个资产阶级司令部,只有公开地、全面地、自上而下地发动群众进行斗争,才能把被走资派篡夺的权力重新夺回来。1965年11月,上海《文汇报》发表《评新编历史剧<海瑞罢官>》的文章。文章涉及中央领导层在许多重大问题上的不同意见,点燃了“文化大革命”的导火线。

文化大革命

1966年5月4日—26日 中共中央政治局扩大会议召开。会议通过《中国共产党中央委员会通知》(简称“五一六通知”)。8月1日至12日,中共八届十一中全会召开,作出《中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定》。这两次会议的召开,是“文化大革命”全面发动的标志。

2.时间:1966年夏

1966年5月16日

“五一六通知”

文化大革命

3.动乱局面

(1)红卫兵运动

毁文物

砸校牌

批斗彭德怀

(2)批斗领导干部和知识分子

批斗知识分子

文化大革命

3.动乱局面

(3)文革中最大的冤案

国家主席刘少奇在“文革”中被迫害致死。被诬蔑为“叛徒、内奸、工贼”。

在火葬单上,刘少奇的名字被改为“刘卫黄”,

共和国主席成了“无业”游民

在“文化大革命”中,刘少奇同志遭到林彪、“四人帮”反革命集团的残酷迫害,在最艰难的时刻,他仍以共产党员的高度责任感,向党中央建议“尽早结束‘文化大革命’,使国家少受损失”,坚信“好在历史是人民写的”。

文化大革命

4.正义的抗争

1967年2月,周恩来在北京中南海怀仁堂主持召开中共中央政治局碰头会。会上谭震林、陈毅、叶剑英、李富春、李先念、徐向前、聂荣臻等中央政治局委员和中央军委领导人,对"文革"的错误做法提出尖锐的批评。围绕"文革"要不要党的领导,应不应将老干部统统打倒,要不要稳定军队等重大问题,同康生、陈伯达、张春桥等反对派展开针锋相对的斗争。18日,毛泽东召集部分政治局委员开会,批评了在怀仁堂会议上提意见的老同志。此后,又被林彪、江青等诬称为"二月逆流"。1976年,江青反革命集团被粉碎后,中共中央正式宣布为"二月逆流"平反。

在极端困难的条件下,周恩来和许多干部坚持党和国家的日常工作,尽量减少“文化大革命”造成的损失。

文化大革命

5.结束

(1)粉碎林彪反革命集团:

1971年9月13日,时任中国共产党中央委员会副主席、中国共产党中央军事委员会第一副主席、中华人民共和国国防部部长林彪及其妻子叶群、儿子林立果等人叛党叛国,乘坐中国人民解放军空军的一架256号“三叉戟”飞机从山海关机场强行起飞外逃,凌晨2点25分在当时蒙古人民共和国肯特省省会温都尔汗依德尔莫格县苏布拉嘎盆地贝尔赫矿区以南10公里处坠毁,机上9人全部死亡。这就是震惊中外的“九·一三”事件 ,又称“林彪叛逃事件”。 这一事件的发生,标志着林彪反革命集团的覆灭,客观上宣告了“文化大革命”理论和实践的破产。

文化大革命

5.结束

(2)粉碎江青反革命集团:

欢庆粉碎“四人帮”

审判席上的“四人帮

(“文革”结束的标志)

文化大革命

材料研读

思考:(1)从材料一可以看出“文化大革命”时期出现了什么现象?

(2)材料二中的我国经济状况数据统计,你从中得出了什么结论?

材料1: “文化大革命”期间,许多领导干部、专家学者和民主人士被诬为“走资本主义道路的当权派”、“反动学术权威”等,遭到批斗、迫害。国家主席刘少奇被诬为“叛徒、内奸、工贼”,遭到非法监禁,被迫害致死。这是“文革”中最大的一起冤案。

材料2:1966~1968年我国经济状况统计

(1)民主与法治遭到严重践踏。

(2)“文化大革命”,造成全国工农业总产值和财政收逐年下降。

(3)危害:给党、国家和各族人民带来新中国成立后最严重挫折,造成巨大的损失。措施:对社会主义制度建立以后的阶级斗争要作科学的分析;必须坚持党的民主集中制,反对任何形式的个人崇拜;必须进一步健全社会主义法制。

(3)根据材料结合所学知识,说一说“文革”给中国造成什么危害?你认为应该怎样才能避免类似现象的再次发生?

主要工业产品的增长

钢(万吨)

煤(亿吨)

原油(万吨)

电(亿度)

1957年

1965年

193

676

1.3

1132

2.3

146

1223

535

我国初步形成了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,为现代化建设打下了坚实的物质基础。

1.巨大成就

建设成就

武汉钢铁基地

包头钢铁基地

大港油田

胜利油田

大庆油田

1.巨大成就

建设成就

第一台电子计算机

第一颗氢弹爆炸

第一枚火箭

(2)新兴工业

电子、原子能、航天

包兰铁路

兰新铁路

刘家峡水电站

2.英雄模范人物

建设成就

“铁人”王进喜

党的好干部焦裕禄

解放军好战士雷锋

思考:我们今天应学习模范人物的哪些优秀品质?

两弹元勋邓稼先

艰苦创业的精神,

爱国主义精神,

刻苦钻研精神,

勤俭节约的精神,

全心全意为人民服务的精神……

课堂小结

自省于心自励于学

第6课

1.在探索社会主义建设道路的过程中,中共“八大”成为良好的开端。下列选项中能够说明这一良好开端的是( )

A. 正确分析国内主要矛盾,确定主要任务是大力发展社会生产力

B. 决定实施“大跃进”、人民公社化运动

C. 决定发动“文化大革命”D. 做出实行土地改革的政策

2. 2020年“新冠肺炎、宅在家、戴口罩”成了最热门词汇,1958年可能出现的热门词汇是 ( )

A. 真理标准、拨乱反正、经济建设 B. 改革开放、四个全面、公私合营

C. 鼓足干劲、力争上游、多快好省 D. 阶级斗争、深圳特区、和平发展

3.不同时代的宣传漫画体现了不同的时代风貌。下面两幅漫画包含的历史信息有 ( )

①“大跃进”时期,工业上的“大炼钢铁”

②“大跃进”时期,农业上的“浮夸风”

③改革开放后的农业科技成果

④人民群众急于改变落后面貌的迫切心情

⑤急于求成、忽视客观经济规律的惨痛教训

A. ②③④ B. ①②③ C. ③④⑤ D. ②④⑤

随堂训练

第6课

4.据相关资料统计,四川在20世纪50年代初森林覆盖率仍有20%,20世纪60年代初森林覆盖率仅剩9%。造成这一变化的主要原因是 ( )

A.人口数量急剧增长B.大规模的商业性采伐

C.“大跃进”运动中毁林炼钢 D.无计划的盲目垦荒

5.在1958年,全国农村一哄而起,由农业合作社转变成的“一大二公”的组织形式是 ( )

互助组 B. 村委会 C. 人民公社 D. 农业初级社

6.毛泽东决定发动“文化大革命”,主要是认为中国共产党和国家面临 ( )

A. 美帝国主义的进攻 B. 台湾国民党反攻大陆的危险

C. 地主阶级卷土重来的危险 D. 资本主义复辟的危险

7.《人民日报》元旦社论见证了时代风云、书写了社会变迁,勾勒出国家民族发展的历史轨迹。依据所学知识判断,1967年《人民日报》元旦社论的标题应该为 ( )

A. 《将革命进行到底》 B. 《把无产阶级文化大革命进行到底》

C. 《把主要精力集中到生产建设上来》 D. 《迈进光辉灿烂的新世纪》

8.诺贝尔文学奖获得者莫言在他的小说《蛙》中写道:“舞台上插着几十杆红旗,挂着红布白字横幅……喇叭正播放着‘语录歌’:马克思主义的道路千条万绪,归根结底就是一句话,造反有理……”这段描写表现的是我国哪一历史时期的场景 ( )

五四运动时期 B. 土地革命时期 C. “文化大革命”时期 D. 抗美援朝时期

随堂训练

第6课

9.对一个职业、一种工作、一项事业、一门手艺,要有发自内心、始终如一的热爱,要有经久不衰、脚踏实地的干劲,要有淡泊名利、物我两忘的境界……这就是“工匠精神”。下列人物中发扬工匠精神,成为石油工人楷模的是 ( )

邓稼先 B. 王进喜 C. 焦裕禄 D. 袁隆平

10.“1959年,一批中国最优秀的科学家突然从公众的视线里消失了,甚至连他们的家人也不知道他们去了哪里。这个谜底直到五年之后,才随着大西北戈壁荒原上升起的蘑菇云得以揭开。”这个“谜底”是我国研制( )

战略核潜艇 B. 人造地球卫星 C. 长征运载火箭 D. 原子弹

11.社会主义建设时期,涌现出了一批“感动中国”的英雄模范人物。王进喜、焦裕禄、雷锋等成为这个时代的典型和象征。他们身上共同体现了 ( )

开天辟地、立党为公精神 B. 不怕牺牲、乐观主义精神

C. 保家卫国、英雄主义精神 D. 艰苦创业、无私奉献精神

12.中国现代史上的四个不同时期,每个时期都有不同的时代主题,这些主题词排序正确的是( )

①疯狂年代 全面内乱 ②一五计划 三大改造 ③艰难探索 曲折发展 ④巩固政权 恢复经济

A. ①③②④ B. ④③①② C. ②③①④ D. ④②③①

随堂训练

民族精神:中华民族奋勇前行的不竭动力

历史回望:

一个国家的繁荣,离不开人民的奋斗;一个民族的强盛,离不开精神的支撑。民族精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,坚强的民族精神,是一个民族在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前的中流砥柱。┅┅ “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”5000多年来,中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神,为中国发展和人类文明进步提供了强大精神动力。“中国故事”一次又一次感天动地,“中国精神”一次又一次激情燃烧。这样的伟大民族精神,是中华民族的骄傲,是中国人民坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的底气,也是中国风雨无阻、高歌前进的动力!

第二单元·社会主义制度的建立与社会主义制度的探索

第6课艰辛探索与建设成就

人民教育出版社八年级|下册

人民教育出版社八年级|下册

学习目标

1.了解中共八大确定的主要任务和“总路线”的提出,“大跃进”和人民公社化运动。

2.简述“文化大革命”中民主法制和国民经济遭受严重破坏的主要史实。

3.知道社会主义建设的成就和先进人物的卓越贡献,感受以王进喜、雷锋、焦裕禄为代表的广大干部群众艰苦奋斗的精神。

【课程标准】

1.知道“大跃进”和人民公社化运动的失误,了解这一时期以王进喜、雷锋、邓稼先、焦裕禄等为代表的广大干部群众艰苦奋斗的精神。

2.了解“文化大革命”的严重危害及主要教训。

第二单元

阅读教材完成学习任务清单:

1.在探索中曲折前进——

中国开始全面的大规模的社会主义建设开启于哪次会议之后?在随后的探索过程中出现了哪些失误?

2.文化大革命——

说出文化大革命爆发的原因、起止时间及其主要表现。

3.建设成就——

在社会主义建设的火热年代,涌现出的英雄模范代表人物有哪几位?当时我国的社会主义建设取得哪些突出成就?

在探索中曲折前进

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}时间

地点

内容

主要任务

意义

1956年

北京

集中力量发展社会生产力,实现国家工业化,逐步满足人民日益增长的物质和文化需要。

1.探索:中共八大召开

主要矛盾

材料1:这次大会的空气,是反映人民的希望,建设工业。……社会已从这一阶段过渡到另一阶段,这时阶级斗争已经完结,……由于阶级关系的变化,我国社会的主要矛盾已不再是工人阶级同资产阶级的矛盾,而是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,是人民对经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。党和全国人民今后的主要任务是……

——孙 钢、孙东升《中共八大重大决策始末

中共八大是探索建设社会主义道路的良好开端。

人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;是人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

人民教育出版社2018年部编版 八年级 | 下册

中共八大正确分析了当时的主要矛盾,为新时期的社会主义事业的发展和党的建设指明了方向,所制定的任务是正确的。

讨论:为什么说中共八大是探索建设社会主义道路的良好开端?

在探索中曲折前进

1.探索:中共八大召开

到1956年底,我国实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,社会主义基本制度在中国建立起来。中共八大以后,我国开始了全面的大规模的社会主义建设。

人民教育出版社2018年部编版 八年级 | 下册

(1)建设社会主义的总路线

2.探索中的失误

鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义

数量多,速度快,

质量好,成本省。

在探索中曲折前进

材料:一九五八年,党的八大二次会议通过的社会主义建设总路线及其基本点,其正确的一面是反映了广大人民群众迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望,其缺点是忽视了客观的经济规律。

——《关于建国以来党的

若干历史问题的决议》

人民教育出版社2018年部编版 八年级 | 下册

2.探索中的失误

在探索中曲折前进

“大跃进”

工业上,大炼钢铁;

居民将自家的铁器送去炼钢

河南信阳郊外的土高炉群

材料:为了完成1958年1070万吨钢铁指标,全国上下热情高涨,各级党委第一书记挂帅,动员了约9000万人上山,砍树挖煤找矿,建起上百万个小土高炉、小土焦炉,用土法炼铁炼钢。现代化的大中型钢铁企业也大搞群众运动,打乱了规章制度和正常的生产秩序。当年全国钢产量1108万吨,其中合格的只有800万吨。

大跃进时期炼钢指标群

2.探索中的失误

在探索中曲折前进

“大跃进”

农业上,虚报产量。

大跃进时期的宣传报道

大跃进时期宣传画

2016年7月20日在兴宁经过专家组实割测得早稻平均亩产832.1公斤,加上本次实割产量,实现双季超级稻年亩产1537.78公斤,创双季稻产量世界纪录。

杂交水稻之父

跃进号角(宣传画)

在探索中曲折前进

(2)“大跃进”和人民公社化运动

人民公社化运动:1958年

关于在我国农村建立“大社”的思想,早在农业合作化运动的高潮中已初见萌芽。

1956年完成了高级合作化,每社平均200户左右。

1957年冬和1958春的农田水利建设高潮,又出现了联队、联社。

毛泽东考虑到当时以大搞兴修水利为特点的农业生产建设的发展需要,觉得需要办大社。

在探索中曲折前进

在探索中曲折前进

由于大跃进和人民公社化运动,使国民经济遭到严重的破坏,加上三年自然灾害,广大人民生活状况不断下降,饥荒严重,食品紧缺。

国民经济调整

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}目的

为了克服困难局面

时间

1961年——1965年

内容

中共中央开始调整国民经济,提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,于1961年初开始实施。

成效

到1965年,国民经济调整的任务基本完成,工农业生产得到恢复和发展,呈现出物价稳定、市场繁荣的新面貌。

文化大革命

1.原因

材料:20世纪60年代前期,国民经济调整取得显著效果。但是,毛泽东认为,一大批资产阶级的代表人物,反革命的修正主义分子,已经混进党里、政府里、军队里和文化领域的各界里,他们在中央形成了一个资产阶级司令部,只有公开地、全面地、自上而下地发动群众进行斗争,才能把被走资派篡夺的权力重新夺回来。1965年11月,上海《文汇报》发表《评新编历史剧<海瑞罢官>》的文章。文章涉及中央领导层在许多重大问题上的不同意见,点燃了“文化大革命”的导火线。

文化大革命

1966年5月4日—26日 中共中央政治局扩大会议召开。会议通过《中国共产党中央委员会通知》(简称“五一六通知”)。8月1日至12日,中共八届十一中全会召开,作出《中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定》。这两次会议的召开,是“文化大革命”全面发动的标志。

2.时间:1966年夏

1966年5月16日

“五一六通知”

文化大革命

3.动乱局面

(1)红卫兵运动

毁文物

砸校牌

批斗彭德怀

(2)批斗领导干部和知识分子

批斗知识分子

文化大革命

3.动乱局面

(3)文革中最大的冤案

国家主席刘少奇在“文革”中被迫害致死。被诬蔑为“叛徒、内奸、工贼”。

在火葬单上,刘少奇的名字被改为“刘卫黄”,

共和国主席成了“无业”游民

在“文化大革命”中,刘少奇同志遭到林彪、“四人帮”反革命集团的残酷迫害,在最艰难的时刻,他仍以共产党员的高度责任感,向党中央建议“尽早结束‘文化大革命’,使国家少受损失”,坚信“好在历史是人民写的”。

文化大革命

4.正义的抗争

1967年2月,周恩来在北京中南海怀仁堂主持召开中共中央政治局碰头会。会上谭震林、陈毅、叶剑英、李富春、李先念、徐向前、聂荣臻等中央政治局委员和中央军委领导人,对"文革"的错误做法提出尖锐的批评。围绕"文革"要不要党的领导,应不应将老干部统统打倒,要不要稳定军队等重大问题,同康生、陈伯达、张春桥等反对派展开针锋相对的斗争。18日,毛泽东召集部分政治局委员开会,批评了在怀仁堂会议上提意见的老同志。此后,又被林彪、江青等诬称为"二月逆流"。1976年,江青反革命集团被粉碎后,中共中央正式宣布为"二月逆流"平反。

在极端困难的条件下,周恩来和许多干部坚持党和国家的日常工作,尽量减少“文化大革命”造成的损失。

文化大革命

5.结束

(1)粉碎林彪反革命集团:

1971年9月13日,时任中国共产党中央委员会副主席、中国共产党中央军事委员会第一副主席、中华人民共和国国防部部长林彪及其妻子叶群、儿子林立果等人叛党叛国,乘坐中国人民解放军空军的一架256号“三叉戟”飞机从山海关机场强行起飞外逃,凌晨2点25分在当时蒙古人民共和国肯特省省会温都尔汗依德尔莫格县苏布拉嘎盆地贝尔赫矿区以南10公里处坠毁,机上9人全部死亡。这就是震惊中外的“九·一三”事件 ,又称“林彪叛逃事件”。 这一事件的发生,标志着林彪反革命集团的覆灭,客观上宣告了“文化大革命”理论和实践的破产。

文化大革命

5.结束

(2)粉碎江青反革命集团:

欢庆粉碎“四人帮”

审判席上的“四人帮

(“文革”结束的标志)

文化大革命

材料研读

思考:(1)从材料一可以看出“文化大革命”时期出现了什么现象?

(2)材料二中的我国经济状况数据统计,你从中得出了什么结论?

材料1: “文化大革命”期间,许多领导干部、专家学者和民主人士被诬为“走资本主义道路的当权派”、“反动学术权威”等,遭到批斗、迫害。国家主席刘少奇被诬为“叛徒、内奸、工贼”,遭到非法监禁,被迫害致死。这是“文革”中最大的一起冤案。

材料2:1966~1968年我国经济状况统计

(1)民主与法治遭到严重践踏。

(2)“文化大革命”,造成全国工农业总产值和财政收逐年下降。

(3)危害:给党、国家和各族人民带来新中国成立后最严重挫折,造成巨大的损失。措施:对社会主义制度建立以后的阶级斗争要作科学的分析;必须坚持党的民主集中制,反对任何形式的个人崇拜;必须进一步健全社会主义法制。

(3)根据材料结合所学知识,说一说“文革”给中国造成什么危害?你认为应该怎样才能避免类似现象的再次发生?

主要工业产品的增长

钢(万吨)

煤(亿吨)

原油(万吨)

电(亿度)

1957年

1965年

193

676

1.3

1132

2.3

146

1223

535

我国初步形成了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,为现代化建设打下了坚实的物质基础。

1.巨大成就

建设成就

武汉钢铁基地

包头钢铁基地

大港油田

胜利油田

大庆油田

1.巨大成就

建设成就

第一台电子计算机

第一颗氢弹爆炸

第一枚火箭

(2)新兴工业

电子、原子能、航天

包兰铁路

兰新铁路

刘家峡水电站

2.英雄模范人物

建设成就

“铁人”王进喜

党的好干部焦裕禄

解放军好战士雷锋

思考:我们今天应学习模范人物的哪些优秀品质?

两弹元勋邓稼先

艰苦创业的精神,

爱国主义精神,

刻苦钻研精神,

勤俭节约的精神,

全心全意为人民服务的精神……

课堂小结

自省于心自励于学

第6课

1.在探索社会主义建设道路的过程中,中共“八大”成为良好的开端。下列选项中能够说明这一良好开端的是( )

A. 正确分析国内主要矛盾,确定主要任务是大力发展社会生产力

B. 决定实施“大跃进”、人民公社化运动

C. 决定发动“文化大革命”D. 做出实行土地改革的政策

2. 2020年“新冠肺炎、宅在家、戴口罩”成了最热门词汇,1958年可能出现的热门词汇是 ( )

A. 真理标准、拨乱反正、经济建设 B. 改革开放、四个全面、公私合营

C. 鼓足干劲、力争上游、多快好省 D. 阶级斗争、深圳特区、和平发展

3.不同时代的宣传漫画体现了不同的时代风貌。下面两幅漫画包含的历史信息有 ( )

①“大跃进”时期,工业上的“大炼钢铁”

②“大跃进”时期,农业上的“浮夸风”

③改革开放后的农业科技成果

④人民群众急于改变落后面貌的迫切心情

⑤急于求成、忽视客观经济规律的惨痛教训

A. ②③④ B. ①②③ C. ③④⑤ D. ②④⑤

随堂训练

第6课

4.据相关资料统计,四川在20世纪50年代初森林覆盖率仍有20%,20世纪60年代初森林覆盖率仅剩9%。造成这一变化的主要原因是 ( )

A.人口数量急剧增长B.大规模的商业性采伐

C.“大跃进”运动中毁林炼钢 D.无计划的盲目垦荒

5.在1958年,全国农村一哄而起,由农业合作社转变成的“一大二公”的组织形式是 ( )

互助组 B. 村委会 C. 人民公社 D. 农业初级社

6.毛泽东决定发动“文化大革命”,主要是认为中国共产党和国家面临 ( )

A. 美帝国主义的进攻 B. 台湾国民党反攻大陆的危险

C. 地主阶级卷土重来的危险 D. 资本主义复辟的危险

7.《人民日报》元旦社论见证了时代风云、书写了社会变迁,勾勒出国家民族发展的历史轨迹。依据所学知识判断,1967年《人民日报》元旦社论的标题应该为 ( )

A. 《将革命进行到底》 B. 《把无产阶级文化大革命进行到底》

C. 《把主要精力集中到生产建设上来》 D. 《迈进光辉灿烂的新世纪》

8.诺贝尔文学奖获得者莫言在他的小说《蛙》中写道:“舞台上插着几十杆红旗,挂着红布白字横幅……喇叭正播放着‘语录歌’:马克思主义的道路千条万绪,归根结底就是一句话,造反有理……”这段描写表现的是我国哪一历史时期的场景 ( )

五四运动时期 B. 土地革命时期 C. “文化大革命”时期 D. 抗美援朝时期

随堂训练

第6课

9.对一个职业、一种工作、一项事业、一门手艺,要有发自内心、始终如一的热爱,要有经久不衰、脚踏实地的干劲,要有淡泊名利、物我两忘的境界……这就是“工匠精神”。下列人物中发扬工匠精神,成为石油工人楷模的是 ( )

邓稼先 B. 王进喜 C. 焦裕禄 D. 袁隆平

10.“1959年,一批中国最优秀的科学家突然从公众的视线里消失了,甚至连他们的家人也不知道他们去了哪里。这个谜底直到五年之后,才随着大西北戈壁荒原上升起的蘑菇云得以揭开。”这个“谜底”是我国研制( )

战略核潜艇 B. 人造地球卫星 C. 长征运载火箭 D. 原子弹

11.社会主义建设时期,涌现出了一批“感动中国”的英雄模范人物。王进喜、焦裕禄、雷锋等成为这个时代的典型和象征。他们身上共同体现了 ( )

开天辟地、立党为公精神 B. 不怕牺牲、乐观主义精神

C. 保家卫国、英雄主义精神 D. 艰苦创业、无私奉献精神

12.中国现代史上的四个不同时期,每个时期都有不同的时代主题,这些主题词排序正确的是( )

①疯狂年代 全面内乱 ②一五计划 三大改造 ③艰难探索 曲折发展 ④巩固政权 恢复经济

A. ①③②④ B. ④③①② C. ②③①④ D. ④②③①

随堂训练

民族精神:中华民族奋勇前行的不竭动力

历史回望:

一个国家的繁荣,离不开人民的奋斗;一个民族的强盛,离不开精神的支撑。民族精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,坚强的民族精神,是一个民族在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前的中流砥柱。┅┅ “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”5000多年来,中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神,为中国发展和人类文明进步提供了强大精神动力。“中国故事”一次又一次感天动地,“中国精神”一次又一次激情燃烧。这样的伟大民族精神,是中华民族的骄傲,是中国人民坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的底气,也是中国风雨无阻、高歌前进的动力!

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化