人教版语文必修四第四课柳永词两首-课件(共86张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修四第四课柳永词两首-课件(共86张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 30.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-07 14:53:52 | ||

图片预览

文档简介

(共86张PPT)

才子词人,白衣卿相

柳

永

柳永词两首

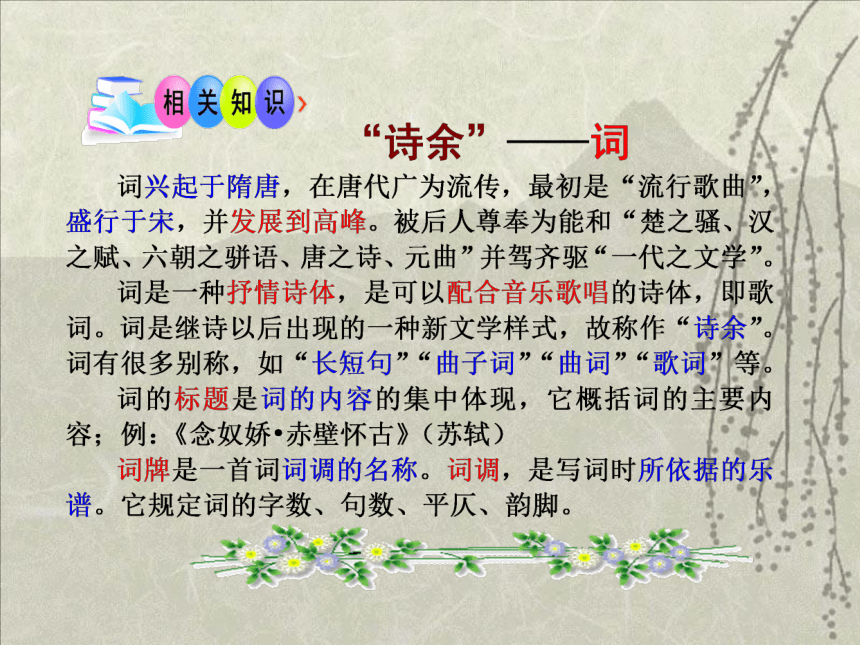

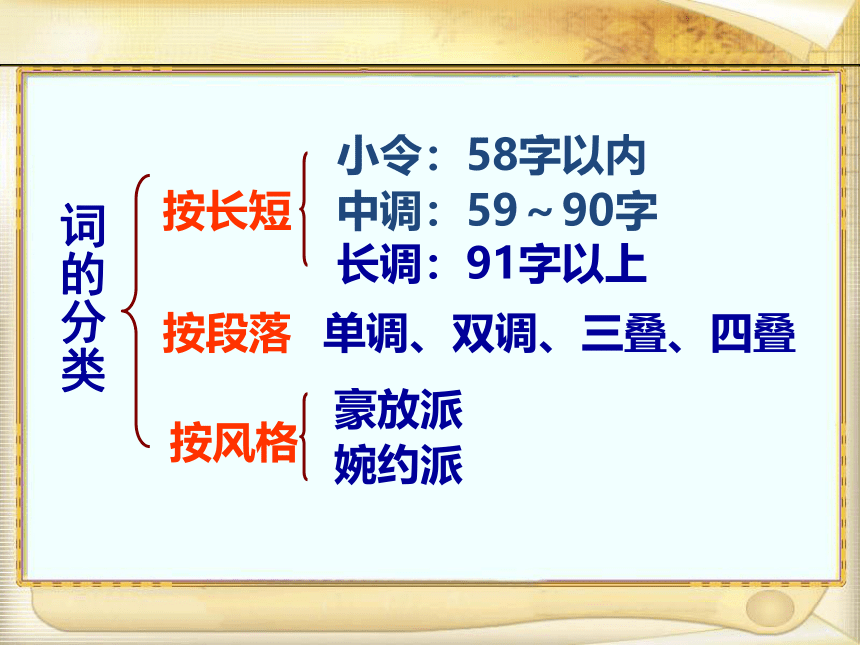

词的分类

按长短

小令:58字以内

中调:59~90字

长调:91字以上

按段落

单调、双调、三叠、四叠

按风格

豪放派

婉约派

词在唐宋的发展历程分为四个时期

时期

主要风格

代表作家

唐、五代、北宋初年

婉约艳丽

温庭筠、李煜、晏殊

北宋中叶到南渡

婉约、豪放并举

苏轼、柳永、李清照

南宋前期

壮怀高唱

辛弃疾、陆游

南宋后期

哀感低吟

姜夔、张炎

诗歌诵读技巧

①“音读”:字准句清,音正腔圆,语调控制得体。

②“意读”:读书声中见人物,读书语气中见事态,读书语调中见变通。

③“情读”:字字含情,句句融情,篇中洋溢着情感,以一己之情与作者之情共鸣、共振。

④“美读”:追求形象美、形式美、韵律美、情趣美。

《望海潮》

柳永

杭州西湖传统景观

上片极力赞扬杭州表现自然环境之秀美、城市经济之繁荣

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

东南地势优越的地方,三吴的都会,钱塘自古以来十分繁华。如烟的柳树、彩绘的桥梁,挡风的帘子、翠绿的帐幕,房屋高高低低,约有十万人家。如云的大树环绕着沙堤,又高又急的波涛浪花就像翻滚的霜雪,天然的江河绵延无边。市场上陈列着珠玉珍宝,家庭里充满着绫罗绸缎,争讲奢华。

下片极写西湖表现黎民百姓之安居乐业

重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

白堤两侧的里湖、外湖与重重叠叠的山岭非常清秀美丽,有秋天的桂子,十里的荷花。晴天欢快地奏乐,夜晚划船采菱唱歌,钓鱼的老翁、采莲的姑娘都喜笑颜开。千名骑兵簇拥着长官,乘醉听吹箫击鼓,观赏、吟唱烟霞风光。他日画上美好景致,回京升官时向人们夸耀。

地理形势优越

三吴

都会

江浙最大的城市

钱塘自

古繁华

历史悠久

东南形胜

统摄全篇

揭示主题

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

从地理形势和历史渊源方面总括钱塘的繁华。起笔便大开大阔,直起直落。两个四字对句,气势博大,力量非凡。交代地理位置空间浩瀚、面积广大,给人以开阔之感。下句突出杭州的历史悠久,繁华富庶。

城市风光宁静美丽

家家户户安居乐业

楼阁错落人烟稠密

烟柳画桥,

风帘翠幕,

参差十万人家。

远望去,垂柳含烟,薄雾如纱,虹桥似画,真是画中才有的好景致啊。这一处人烟阜盛,各式建筑,各抱地势,鳞次栉比,檐牙错落;走近了看,微风过处,千门万户帘幕轻摆,显得怡然安详,真是一派“都会”景象。

美丽

雅致

繁华

云树绕堤沙,

怒涛卷霜雪,天堑无涯。

钱塘江水

汹涌壮观

形

胜

视线从城内转到钱塘江边,表现了钱塘江潮来时波滚浪翻,排山倒海的气势(雄伟壮丽)。“绕”字尽显古树成行,长堤迤逦之态;“卷”字状狂涛汹涌,波浪滔滔之势,写出浪涛力度与气势,历来钱塘江八月观潮是盛举。三变用一“怒”字将钱塘江潮的盛世之况表现出来。

市列珠玑,

户盈罗绮,竞豪奢。

商品丰富商业繁荣

家家披罗着锦

市民生活殷富

繁华之致

镜头移近街市上。珠玉宝石遍陈于市,家家户户绫罗盈柜,人们的衣饰更是鲜丽豪华,竞相斗艳。“列”“盈”“竞”把经济繁荣、生活富庶奢华落到了实处。

重湖叠巘清嘉,三秋桂子

十里荷花

水碧山青

秀美异常

湖外有湖,山外有山,西湖的锦山秀水实在是清丽可嘉;更美的是“三秋桂子,十里荷花”,“三秋”指桂花花期长,馥郁芬芳,长久不散;“十里”是说湖中广植荷花。湖、山、秋月、桂花、荷花,令人心旷神怡,遐想万千。

自然景观之美

羌管弄晴,

菱歌泛夜,

嬉嬉钓叟莲娃。

太平盛世百姓安居乐业

“羌管弄晴,菱歌泛夜”两句为互文,笛声歌声昼夜不停,在晴空中飘扬,在月夜下荡漾。“弄”使得吹笛人和采菱女的潇洒欢快之情陡增;“泛”说明人们是在湖中吹笛演唱,笛声歌声似乎随着湖水荡漾开来,轻盈愉悦之貌全出。湖边钓鱼的老翁怡然自得,湖中采莲的孩童喧闹嬉戏。好一派歌舞升平,百姓富足的盛世景象。

权贵出行气派威风。闲暇时,品酒赏音,吟诗作画,赏玩山水,何等风流潇洒。称赞孙何的执政能力和与民同乐的作风。

千骑拥高牙,

乘醉听箫鼓,

吟赏烟霞。

钱塘长官高雅

的休闲生活

异日图将好景,

归去凤池夸。

恭维颂扬钱

塘长官政绩

“异日”“归去凤池”暗颂孙何政绩良好,祝福他任满将要入朝执政。而这“好景”足以向朝廷中人“夸”,虽投赠之词恭维、夸张在所难免,但这祝愿归结到了对壮美秀丽的杭州的赞美上。

环境美丽经济繁荣

生活安定都市图景

1.地理位置上

2.历史传统上

3.自然景观上

4.市井面貌上

5.百姓生活上

惊叹、赞美、艳羡

东南重镇

繁华都市

钱塘西湖

设施美观

人口密集

安居乐业

笙歌处处

繁华

美丽

词从哪几个方面写杭州的形胜与繁华?

描写钱塘(杭州)的繁华,展现了物阜民康、和谐安定的社会风貌,借以歌颂地方长官治郡有方,政绩卓著。

望海潮?

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

云树绕堤沙。怒涛卷霜雪,天堑无涯。

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

重湖叠巘清嘉。有三秋桂子,十里荷花。

羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。

千骑拥高牙。乘醉听萧鼓,吟赏烟霞。

异日图将好景,归去凤池夸。

总括钱塘繁华

居民区繁华

钱塘湖雄伟壮丽

人民富有

总括湖山之美

民众悠闲的生活

钱塘长官休闲生活

歌颂地方官政绩

若把“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”句中的“卷”改为“推”好不好,为什么?

提示:“霜雪”比喻浪花,“怒涛卷霜雪”中一

“卷”字表现了钱塘江潮来时波滚浪翻,排山倒海的气势,用“推”则显得比较平板,力度与气势均没有“卷”强,对浪花飞溅的情态描写也不如“卷”形象逼真。

品味鉴赏

“三秋桂子,十里荷花”

“三秋”意指桂花花期长,馥郁芬芳,长久不散;“十里”是说湖中广植荷花,逢到花期真可谓“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”了。“三秋桂子”就让人联想起有关西湖的美丽传说。传说西湖灵隐寺和天竺寺,每到中秋,常常有带露的桂子从天飘落,馨香异常,那是从月宫桂树上飘落下来的,是寂寞的嫦娥赠与人间有心人的。这美丽的传说给秀丽的西湖增添了神秘空灵的色彩。

《望海潮》译文

东南形势重要,湖山优美的地方,三吴的都会,钱塘自古以来十分繁华。如烟的柳树、彩绘的桥梁,挡风的帘子、翠绿的帐幕,房屋高高低低,约有十万人家。高耸入云的大树环绕着沙堤,怒涛卷起霜雪一样白的浪花,天然的江河绵延无边。市场上陈列着珠玉珍宝,家庭里充满着绫罗绸缎,争讲奢华。

里湖、外湖与重重叠叠的山岭非常清秀美丽,有秋天的桂子,十里的荷花。晴天欢快地奏乐,夜晚划船采菱唱歌,钓鱼的老翁、采莲的姑娘都嬉笑颜开。千名骑兵簇拥着长官,乘醉听吹箫击鼓,观赏、吟唱烟霞风光。他日画上美好景致,回京升官时向人们夸耀。

垫江第三中学

宋正华

雨

霖

铃

词

牌

唐太宗时教坊大曲名,后用为词调,霖(一作“淋”)。马嵬兵变后,杨贵妃缢死,在平定叛乱之后,玄宗北还,一路戚雨沥沥,风雨吹打皇鸾的金铃上。王灼《明皇杂录》及《杨妃外传》云:“帝幸蜀,初入斜谷,霖雨弥旬,栈道中闻铃声,音与山相应。帝方悼念贵妃,采其声为《雨淋铃》曲以寄恨。今双调《雨霖铃慢》,颇极哀怨,真本曲遗声。”

这就是词牌《雨霖铃》的来历,曲调自身就具有哀伤的成分。

诵读词篇,感知课文

寒蝉/凄切,对/长亭/晚,骤雨/初歇。

都门/帐饮/无绪,

留恋/处,兰舟/催发。

执手/相看/泪眼,竟/无语/凝噎。

念/去/去,千里/烟波,暮霭/沈沈/楚天/阔。

多情/自古/伤/离别,更/那堪/冷落/清/秋/节!

今宵/酒醒/何处?

杨柳/岸、晓风/残月。

此去/经年,应是/良辰/好景/虚设。

便/纵有/千种/风情,更/与/何/人/说/!

指导诵读:停顿、节奏、语气、感情

自由朗读,结合注释理解词意,整体把握内容。

补充注释:

1.寒蝉:天冷时不再叫或叫声很低的蝉。

蝉到深秋天寒即不再鸣叫。

2.骤雨:暴雨,急雨。

3.烟波:雾气弥漫的水面。

4.冷落:冷清,寂寥。

5.良辰好景:良好的时光,美好的风景。

整体感知

本词的感情基调怎样?

缠绵哀怨

伤感低沉

本词的主旨句是哪一句?

多情自古伤离别,更哪堪冷落清秋节。

这首词的词眼是什么?

伤离别

伤离别

词作思路梳理

从时间角度看,此词分成哪几个层次?

离别之前

离别之时

离别之后

环境

情态

心理

【上片】:一个秋天的傍晚,词人和他心爱的人在都门外长亭分别时依依不舍的情景。

【下片】:词人联想别后羁旅生活的情景。

实

写

虚

写

难舍无奈、凄凉伤感

结合注释,理清词意,概括词的上、下片内容:

词人渲染了一种怎样的意境?

离别环境

离别场面

此去行程

寒蝉

长亭

骤雨

烟波

暮霭

楚天

离别难

无绪催发

泪眼无语

凄切悲凉

难分难舍

惆怅伤感

融情入景

(实)

(虚)

上阕:离别时难分难舍的心情

下阕:想象中的别后情景

思念苦

今

宵

经

年

杨柳

残月

晓风

好景虚设

风情难言

酒醒伤情

惨不成欢

过

渡

伤离别

清秋节

情景交融

因情造景

离别的时令———

离别时间和地点—

离别的天气———

离别的心情———

离别的去向———

寒蝉凄切

对长亭晚

骤雨初歇

都门帐饮无绪,留恋处,

兰舟催发。执手相看泪眼,

竟无语凝噎

念去去,千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔

用原词归纳要点

四重痛苦

无限伤感:

无家可归:

无心赏景:

无人倾诉:

今宵酒醒何处?

杨柳岸,晓风残月。

此去经年,应是

良辰好景虚设。

便纵有千种风

情,更与何人说?

多情自古伤离别,更

那堪,冷落清秋节?

别后的痛苦

根据问题,自行研读:

1.作者写了哪些景物?有什么特点?

2.哪些句子抒写了作者的感情?

3.词人营造的意境,都是由具体的意象构成的,本词中词人用了哪些意象来渲染离别时的意境?

寒蝉、长亭晚

骤雨歇

烟波暮霭

晓风残月

勾勒环境

渲染气氛

别后去向

别后情景

别前

别后

都门帐饮

执手相看

清秋伤别

良辰好景

情事

情态

点旨

别后生活

别时

别后

融情入景,虚实相生;以情带景,情景交融

景语

情语

寒蝉

长亭

都门

兰舟

烟波

暮霭

楚天

“寒”衬托送别心境的凄寒

古时人们送别之处,暗寓离愁别绪

已出京城外,正是分别时

依依不舍不忍分离又不得不分离

前途迷茫,突出词人心中惆怅难舍

傍晚的浓雾如同此刻词人沉重的心情

南方天空广阔,但何处是我家,愁

这幅“别离图”选取哪些景物作为背景呢?为什么要选这些景物作为背景呢?

思考:

??????????????????????????????????????????

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

借景抒情

赏析词意

首句描写了哪些景物?起什么作用?

寒蝉、长亭、骤雨

渲染悲凉气氛

这几句词作者交代了送别时的时间、地点、天气情况,用凄切鸣叫的寒蝉、傍晚的送别长亭和初歇的骤雨三个独立的画面构成一幅凄清哀婉的黄昏送别图。抒发词人离别时伤感、无奈的情感。

这句词描绘了一幅怎样的画面?抒发了作者怎样的感情?

看似简单写景,好像只在对着长亭的当儿,听到寒蝉在叫,看到骤雨刚停,但其实,不仅声音、形象中有异样的情味,连呆对着的长亭也不是单纯的建筑物。时当秋季,景已萧瑟,且值天晚,暮色阴沉,而骤雨滂沱之后,继之以寒蝉凄切——词人所见所闻,无处不凄凉!看来这是一个很好开头,起句便给全诗酿造了一种足以触动离情别绪的气氛,给全诗定了凄切的感情基调。

“无绪”“催发”妙在何处?

(留恋之深)

(心情不好)

无绪:饱含别离的苦涩;

催发:浸透留恋的深情。

都门帐饮无绪,留恋处兰舟催发。

矛盾

烟迢迢,水迢迢,准拟江边驻画桡,舟人频报潮。

——刘克庄《长相思》

君泪盈,妾泪盈,罗带同心结未成,江头潮已平。

——林逋《相思令》

恋人在都门外长亭摆下酒筵给他送别,然而面对美酒佳肴,词人毫无心思,为什么?

这七字以精炼之笔刻画了典型环境与典型心理:欲饮无绪,欲留不能,一边是留恋情浓,一边是兰舟催发,这样依依不舍,难舍难分的矛盾何其尖锐。

执手相看泪眼,

竟无语凝噎。

两人相对而立,手握手,眼对眼,泪眼婆娑。这时是“举手长劳劳,二情同依依”,是“此时无声胜有声”,是“相对无言,惟有泪千行”。

细节描写的特写镜头,通过白描的手法,让我们看到了哀婉缠绵、无比依恋、难舍难分的离别场面。

想象:此情此境下会有哪些有声语言?不过此时所有的有声语言都显得苍白无力。

《红楼梦》中第三十四回宝玉挨打后写林黛玉看宝玉是这样的:

“此时黛玉虽不是嚎啕大哭,然越是这等无声之泣,气噎喉堵,更觉利害。听了宝玉这番话,心中虽有万句言词,要说时却不能说得半句,半日,方抽抽噎噎的说道:‘你可都改了罢!’”

这段描写可以说明为什么会“无语凝噎”的道理。那么,大家猜测一下,如果要说,可能会说些什么?

念去去,千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔。

词人凝噎在喉的是什么话呢?

虚景实写

寓情于景

别后的预想:想到兰舟出发,就会越去越远,而且一路上暮霭深沉、烟波千里,最后漂泊到广阔无边的南方。体现了词人别离时的沉重压抑惆怅之情。

愁绪

写出了愁绪的绵长、浓重、无边无际

这两句是词人的内心独白。“念”字告诉读者下面为想像的景物,是虚写。“念”承接上片内容,写出恋人分别时彼此留恋难舍,不忍离去的心情。为下片写离别后的孤独及苦闷起到过渡作用(承上启下)过渡自然。作者将心中那股惆怅、凄苦的情绪与周围虚构的景象结合,达到情景交融的艺术境界。

多情自古伤离别,

更哪堪冷落清秋节!

触景伤情

“自古”说明了什么?

为什么秋天更让人难以承受离别之苦?

点明全词的主旨:伤离别

秋:草枯叶落、百花凋零

愁苦悲凉

离别悲苦

+

清秋凄凉

=

凄凉悲苦(沉重)

黯然销魂者,惟别而已矣。

共同感受,普遍情感

今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月

这两句词中的典型景物在我国民族文化传统中有何特殊意义?

把杨柳、风、月等最能触动离愁的事物集中成为一幅鲜明的画面,构成凄凉的意境,淋漓尽致地抒发了伤离别的悲凉情怀。

一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂梢头。

情景交融

酒

酒醒

愁来

象征

愁

离人借酒消愁,但举杯消愁愁更愁(离人饮酒,是作为麻醉剂来消减愁怀的,酒醒无异于“愁醒”。经过麻醉后再醒过来的愁,就越发使人感到无法遣愁了)。

“酒醒”后的惆怅和眼前最能触动离愁的景象(岸上的杨柳,晓风吹拂,残月微明)交融在一起,这情景确实凄凉难耐。

酒的寓意

喜时杜甫说:“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。”

感慨时曹操说:“对酒当歌,人生几何?”

惜别时王维说:“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。”

愁时李白说:“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。”

孤独时李白说:“举杯邀明月,对影成三人。”

思念时苏轼说:“明月几时有,把酒问青天。”

哀伤时李清照说:“三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?”

柳

昔我往矣,杨柳依依;

今我来思,雨雪霏霏。

——《诗经》

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

——王维《送元二使安西》

谐音

古人有折柳送行的风俗。“柳”与“留”谐音,有“挽留”“依依不舍”之意。“年年柳色,灞陵伤别”。自灞桥折柳的故事产生后,折柳赠人是希望对方留下来,离别的人一见杨柳,就会想起离别时依依不舍的场面,心中就会涌起一缕缕离愁。

留

月有阴晴圆缺,人有悲欢离合。

——苏轼《水调歌头》

月有阴晴圆缺,人有悲欢离合。从月相的形态及其变化来看,圆月如盘,团团圆圆;残月如勾,残缺不全,给人一种凄凉之感。月是离合的象征,何况是残缺不全的月,最易引起词人的愁思。

象征

离愁

月

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

去来江口守空船,绕船月明江水寒。

春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

——白居易《琵琶行》

风

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

——杜甫《登高》

古语有云:自古逢秋悲寂寥。秋天是特别让人伤感的季节。晓风轻拂,带来的并不是快意,而是凉意,凄凉的感觉。

寓意

风萧萧兮易水寒,

壮士一去兮不复还!

——《史记·刺客列传》

悲凉

应是良辰好景虚设。

此去经年,

便纵有千种风情,

更与何人说?

离别以后虽然还会有良辰好景,却无人共赏,等同虚设。

情景交融

景物:

感情:

寒蝉、长亭、骤雨

烟波、暮霭、楚天

杨柳岸晓风残月

凄切伤感

虚实结合

《雨霖铃》描写了饯别时暗淡、低落的心情,船要出发时难分难舍的痛苦,设想中“今宵酒醒”后的凄凉、怅惘以及日后“良辰好景”不再的极度孤独、无聊。词的上片所描写的景色是离别时实际的环境,下片则是对第二天清晨酒醒后所见到的景物的设想。整首词意境缠绵悱恻、凄凉清丽。

缠绵哀怨宛转凄切

主旨

《雨霖铃》译文

秋后的知了叫得是那样地凄凉悲切,面对着和亭,正是傍晚时候,一阵急雨刚住。在汴京城门外饯行的帐蓬里喝着酒,没有好心绪,正在依依不舍的时候,船上人已催着出发。握着手互相瞧着,满眼泪花,直到最后也无言相对,千言万语都噎在喉间说不出来。想到这回去南方,这一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边。

自古以来多情的人最伤心的是离别,更何况又逢这冷落凄凉的秋天,这离愁哪能经受得了!谁知我今夜酒醒时身在何处?怕是只有杨柳岸边,凄厉的晨风和黎明的残月了。这一去长年相别,(相爱的人不在一起,)我料想即使遇到好天气、好风景,也如同虚设。就纵然有满腹的情意,又再同谁去诉说呢?

上片:

别时实景

下片:

别后虚景

寒蝉、长亭、骤雨

——

环境悲凉

执手相看,无语凝噎——难舍难分

千里烟波,楚天辽阔——惆怅伤感

伤离别,冷落清秋——

愁意浓浓

杨柳岸,晓风残月——

酒醒伤情

好景虚设,风情难言——惨不成欢

主题

写作技巧

内容

作用

意象

伤离别

①写景抒情,融情于景,情景交融

②白描③点染④

虚实结合

情景交融,虚实相生

qiàn

jī

shē

qiāng

yǎn

zhòu

yē

追本溯源,巧记汉字

“手”是个象形字。金文的形体,像五指朝上的一只手。小篆的形体与金文相似。演变成楷书后,已看不出手的样子了。“手”的本义为人体上肢的总称,一般指腕以下能持物的部分。在古籍中,由“手”字组成的词往往有“亲手”“亲自”义。如“手札”“手记”“手书”等。

“手”是个部首字,作偏旁时写作“扌”。在汉字中,凡由“手”或“扌”组成的字大都与手及手的动作有关,如“拿”“拳”“摹”“掂”“挣”等。

字形小贴士

地理形势优越。

天然的壕沟,此处形容钱塘江的壮阔。

秀丽。

原指军前大旗,因旗杆以象牙为饰而得名。词中代指高官孙何。

木兰木做的船。

因悲伤而说不出话。

年复一年。

凄然

凄婉

风姿

风致

B

B

再见

欣赏歌曲

《

送

别

》

才子词人,白衣卿相

柳

永

柳永词两首

词的分类

按长短

小令:58字以内

中调:59~90字

长调:91字以上

按段落

单调、双调、三叠、四叠

按风格

豪放派

婉约派

词在唐宋的发展历程分为四个时期

时期

主要风格

代表作家

唐、五代、北宋初年

婉约艳丽

温庭筠、李煜、晏殊

北宋中叶到南渡

婉约、豪放并举

苏轼、柳永、李清照

南宋前期

壮怀高唱

辛弃疾、陆游

南宋后期

哀感低吟

姜夔、张炎

诗歌诵读技巧

①“音读”:字准句清,音正腔圆,语调控制得体。

②“意读”:读书声中见人物,读书语气中见事态,读书语调中见变通。

③“情读”:字字含情,句句融情,篇中洋溢着情感,以一己之情与作者之情共鸣、共振。

④“美读”:追求形象美、形式美、韵律美、情趣美。

《望海潮》

柳永

杭州西湖传统景观

上片极力赞扬杭州表现自然环境之秀美、城市经济之繁荣

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

东南地势优越的地方,三吴的都会,钱塘自古以来十分繁华。如烟的柳树、彩绘的桥梁,挡风的帘子、翠绿的帐幕,房屋高高低低,约有十万人家。如云的大树环绕着沙堤,又高又急的波涛浪花就像翻滚的霜雪,天然的江河绵延无边。市场上陈列着珠玉珍宝,家庭里充满着绫罗绸缎,争讲奢华。

下片极写西湖表现黎民百姓之安居乐业

重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

白堤两侧的里湖、外湖与重重叠叠的山岭非常清秀美丽,有秋天的桂子,十里的荷花。晴天欢快地奏乐,夜晚划船采菱唱歌,钓鱼的老翁、采莲的姑娘都喜笑颜开。千名骑兵簇拥着长官,乘醉听吹箫击鼓,观赏、吟唱烟霞风光。他日画上美好景致,回京升官时向人们夸耀。

地理形势优越

三吴

都会

江浙最大的城市

钱塘自

古繁华

历史悠久

东南形胜

统摄全篇

揭示主题

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

从地理形势和历史渊源方面总括钱塘的繁华。起笔便大开大阔,直起直落。两个四字对句,气势博大,力量非凡。交代地理位置空间浩瀚、面积广大,给人以开阔之感。下句突出杭州的历史悠久,繁华富庶。

城市风光宁静美丽

家家户户安居乐业

楼阁错落人烟稠密

烟柳画桥,

风帘翠幕,

参差十万人家。

远望去,垂柳含烟,薄雾如纱,虹桥似画,真是画中才有的好景致啊。这一处人烟阜盛,各式建筑,各抱地势,鳞次栉比,檐牙错落;走近了看,微风过处,千门万户帘幕轻摆,显得怡然安详,真是一派“都会”景象。

美丽

雅致

繁华

云树绕堤沙,

怒涛卷霜雪,天堑无涯。

钱塘江水

汹涌壮观

形

胜

视线从城内转到钱塘江边,表现了钱塘江潮来时波滚浪翻,排山倒海的气势(雄伟壮丽)。“绕”字尽显古树成行,长堤迤逦之态;“卷”字状狂涛汹涌,波浪滔滔之势,写出浪涛力度与气势,历来钱塘江八月观潮是盛举。三变用一“怒”字将钱塘江潮的盛世之况表现出来。

市列珠玑,

户盈罗绮,竞豪奢。

商品丰富商业繁荣

家家披罗着锦

市民生活殷富

繁华之致

镜头移近街市上。珠玉宝石遍陈于市,家家户户绫罗盈柜,人们的衣饰更是鲜丽豪华,竞相斗艳。“列”“盈”“竞”把经济繁荣、生活富庶奢华落到了实处。

重湖叠巘清嘉,三秋桂子

十里荷花

水碧山青

秀美异常

湖外有湖,山外有山,西湖的锦山秀水实在是清丽可嘉;更美的是“三秋桂子,十里荷花”,“三秋”指桂花花期长,馥郁芬芳,长久不散;“十里”是说湖中广植荷花。湖、山、秋月、桂花、荷花,令人心旷神怡,遐想万千。

自然景观之美

羌管弄晴,

菱歌泛夜,

嬉嬉钓叟莲娃。

太平盛世百姓安居乐业

“羌管弄晴,菱歌泛夜”两句为互文,笛声歌声昼夜不停,在晴空中飘扬,在月夜下荡漾。“弄”使得吹笛人和采菱女的潇洒欢快之情陡增;“泛”说明人们是在湖中吹笛演唱,笛声歌声似乎随着湖水荡漾开来,轻盈愉悦之貌全出。湖边钓鱼的老翁怡然自得,湖中采莲的孩童喧闹嬉戏。好一派歌舞升平,百姓富足的盛世景象。

权贵出行气派威风。闲暇时,品酒赏音,吟诗作画,赏玩山水,何等风流潇洒。称赞孙何的执政能力和与民同乐的作风。

千骑拥高牙,

乘醉听箫鼓,

吟赏烟霞。

钱塘长官高雅

的休闲生活

异日图将好景,

归去凤池夸。

恭维颂扬钱

塘长官政绩

“异日”“归去凤池”暗颂孙何政绩良好,祝福他任满将要入朝执政。而这“好景”足以向朝廷中人“夸”,虽投赠之词恭维、夸张在所难免,但这祝愿归结到了对壮美秀丽的杭州的赞美上。

环境美丽经济繁荣

生活安定都市图景

1.地理位置上

2.历史传统上

3.自然景观上

4.市井面貌上

5.百姓生活上

惊叹、赞美、艳羡

东南重镇

繁华都市

钱塘西湖

设施美观

人口密集

安居乐业

笙歌处处

繁华

美丽

词从哪几个方面写杭州的形胜与繁华?

描写钱塘(杭州)的繁华,展现了物阜民康、和谐安定的社会风貌,借以歌颂地方长官治郡有方,政绩卓著。

望海潮?

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

云树绕堤沙。怒涛卷霜雪,天堑无涯。

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

重湖叠巘清嘉。有三秋桂子,十里荷花。

羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。

千骑拥高牙。乘醉听萧鼓,吟赏烟霞。

异日图将好景,归去凤池夸。

总括钱塘繁华

居民区繁华

钱塘湖雄伟壮丽

人民富有

总括湖山之美

民众悠闲的生活

钱塘长官休闲生活

歌颂地方官政绩

若把“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”句中的“卷”改为“推”好不好,为什么?

提示:“霜雪”比喻浪花,“怒涛卷霜雪”中一

“卷”字表现了钱塘江潮来时波滚浪翻,排山倒海的气势,用“推”则显得比较平板,力度与气势均没有“卷”强,对浪花飞溅的情态描写也不如“卷”形象逼真。

品味鉴赏

“三秋桂子,十里荷花”

“三秋”意指桂花花期长,馥郁芬芳,长久不散;“十里”是说湖中广植荷花,逢到花期真可谓“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”了。“三秋桂子”就让人联想起有关西湖的美丽传说。传说西湖灵隐寺和天竺寺,每到中秋,常常有带露的桂子从天飘落,馨香异常,那是从月宫桂树上飘落下来的,是寂寞的嫦娥赠与人间有心人的。这美丽的传说给秀丽的西湖增添了神秘空灵的色彩。

《望海潮》译文

东南形势重要,湖山优美的地方,三吴的都会,钱塘自古以来十分繁华。如烟的柳树、彩绘的桥梁,挡风的帘子、翠绿的帐幕,房屋高高低低,约有十万人家。高耸入云的大树环绕着沙堤,怒涛卷起霜雪一样白的浪花,天然的江河绵延无边。市场上陈列着珠玉珍宝,家庭里充满着绫罗绸缎,争讲奢华。

里湖、外湖与重重叠叠的山岭非常清秀美丽,有秋天的桂子,十里的荷花。晴天欢快地奏乐,夜晚划船采菱唱歌,钓鱼的老翁、采莲的姑娘都嬉笑颜开。千名骑兵簇拥着长官,乘醉听吹箫击鼓,观赏、吟唱烟霞风光。他日画上美好景致,回京升官时向人们夸耀。

垫江第三中学

宋正华

雨

霖

铃

词

牌

唐太宗时教坊大曲名,后用为词调,霖(一作“淋”)。马嵬兵变后,杨贵妃缢死,在平定叛乱之后,玄宗北还,一路戚雨沥沥,风雨吹打皇鸾的金铃上。王灼《明皇杂录》及《杨妃外传》云:“帝幸蜀,初入斜谷,霖雨弥旬,栈道中闻铃声,音与山相应。帝方悼念贵妃,采其声为《雨淋铃》曲以寄恨。今双调《雨霖铃慢》,颇极哀怨,真本曲遗声。”

这就是词牌《雨霖铃》的来历,曲调自身就具有哀伤的成分。

诵读词篇,感知课文

寒蝉/凄切,对/长亭/晚,骤雨/初歇。

都门/帐饮/无绪,

留恋/处,兰舟/催发。

执手/相看/泪眼,竟/无语/凝噎。

念/去/去,千里/烟波,暮霭/沈沈/楚天/阔。

多情/自古/伤/离别,更/那堪/冷落/清/秋/节!

今宵/酒醒/何处?

杨柳/岸、晓风/残月。

此去/经年,应是/良辰/好景/虚设。

便/纵有/千种/风情,更/与/何/人/说/!

指导诵读:停顿、节奏、语气、感情

自由朗读,结合注释理解词意,整体把握内容。

补充注释:

1.寒蝉:天冷时不再叫或叫声很低的蝉。

蝉到深秋天寒即不再鸣叫。

2.骤雨:暴雨,急雨。

3.烟波:雾气弥漫的水面。

4.冷落:冷清,寂寥。

5.良辰好景:良好的时光,美好的风景。

整体感知

本词的感情基调怎样?

缠绵哀怨

伤感低沉

本词的主旨句是哪一句?

多情自古伤离别,更哪堪冷落清秋节。

这首词的词眼是什么?

伤离别

伤离别

词作思路梳理

从时间角度看,此词分成哪几个层次?

离别之前

离别之时

离别之后

环境

情态

心理

【上片】:一个秋天的傍晚,词人和他心爱的人在都门外长亭分别时依依不舍的情景。

【下片】:词人联想别后羁旅生活的情景。

实

写

虚

写

难舍无奈、凄凉伤感

结合注释,理清词意,概括词的上、下片内容:

词人渲染了一种怎样的意境?

离别环境

离别场面

此去行程

寒蝉

长亭

骤雨

烟波

暮霭

楚天

离别难

无绪催发

泪眼无语

凄切悲凉

难分难舍

惆怅伤感

融情入景

(实)

(虚)

上阕:离别时难分难舍的心情

下阕:想象中的别后情景

思念苦

今

宵

经

年

杨柳

残月

晓风

好景虚设

风情难言

酒醒伤情

惨不成欢

过

渡

伤离别

清秋节

情景交融

因情造景

离别的时令———

离别时间和地点—

离别的天气———

离别的心情———

离别的去向———

寒蝉凄切

对长亭晚

骤雨初歇

都门帐饮无绪,留恋处,

兰舟催发。执手相看泪眼,

竟无语凝噎

念去去,千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔

用原词归纳要点

四重痛苦

无限伤感:

无家可归:

无心赏景:

无人倾诉:

今宵酒醒何处?

杨柳岸,晓风残月。

此去经年,应是

良辰好景虚设。

便纵有千种风

情,更与何人说?

多情自古伤离别,更

那堪,冷落清秋节?

别后的痛苦

根据问题,自行研读:

1.作者写了哪些景物?有什么特点?

2.哪些句子抒写了作者的感情?

3.词人营造的意境,都是由具体的意象构成的,本词中词人用了哪些意象来渲染离别时的意境?

寒蝉、长亭晚

骤雨歇

烟波暮霭

晓风残月

勾勒环境

渲染气氛

别后去向

别后情景

别前

别后

都门帐饮

执手相看

清秋伤别

良辰好景

情事

情态

点旨

别后生活

别时

别后

融情入景,虚实相生;以情带景,情景交融

景语

情语

寒蝉

长亭

都门

兰舟

烟波

暮霭

楚天

“寒”衬托送别心境的凄寒

古时人们送别之处,暗寓离愁别绪

已出京城外,正是分别时

依依不舍不忍分离又不得不分离

前途迷茫,突出词人心中惆怅难舍

傍晚的浓雾如同此刻词人沉重的心情

南方天空广阔,但何处是我家,愁

这幅“别离图”选取哪些景物作为背景呢?为什么要选这些景物作为背景呢?

思考:

??????????????????????????????????????????

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

借景抒情

赏析词意

首句描写了哪些景物?起什么作用?

寒蝉、长亭、骤雨

渲染悲凉气氛

这几句词作者交代了送别时的时间、地点、天气情况,用凄切鸣叫的寒蝉、傍晚的送别长亭和初歇的骤雨三个独立的画面构成一幅凄清哀婉的黄昏送别图。抒发词人离别时伤感、无奈的情感。

这句词描绘了一幅怎样的画面?抒发了作者怎样的感情?

看似简单写景,好像只在对着长亭的当儿,听到寒蝉在叫,看到骤雨刚停,但其实,不仅声音、形象中有异样的情味,连呆对着的长亭也不是单纯的建筑物。时当秋季,景已萧瑟,且值天晚,暮色阴沉,而骤雨滂沱之后,继之以寒蝉凄切——词人所见所闻,无处不凄凉!看来这是一个很好开头,起句便给全诗酿造了一种足以触动离情别绪的气氛,给全诗定了凄切的感情基调。

“无绪”“催发”妙在何处?

(留恋之深)

(心情不好)

无绪:饱含别离的苦涩;

催发:浸透留恋的深情。

都门帐饮无绪,留恋处兰舟催发。

矛盾

烟迢迢,水迢迢,准拟江边驻画桡,舟人频报潮。

——刘克庄《长相思》

君泪盈,妾泪盈,罗带同心结未成,江头潮已平。

——林逋《相思令》

恋人在都门外长亭摆下酒筵给他送别,然而面对美酒佳肴,词人毫无心思,为什么?

这七字以精炼之笔刻画了典型环境与典型心理:欲饮无绪,欲留不能,一边是留恋情浓,一边是兰舟催发,这样依依不舍,难舍难分的矛盾何其尖锐。

执手相看泪眼,

竟无语凝噎。

两人相对而立,手握手,眼对眼,泪眼婆娑。这时是“举手长劳劳,二情同依依”,是“此时无声胜有声”,是“相对无言,惟有泪千行”。

细节描写的特写镜头,通过白描的手法,让我们看到了哀婉缠绵、无比依恋、难舍难分的离别场面。

想象:此情此境下会有哪些有声语言?不过此时所有的有声语言都显得苍白无力。

《红楼梦》中第三十四回宝玉挨打后写林黛玉看宝玉是这样的:

“此时黛玉虽不是嚎啕大哭,然越是这等无声之泣,气噎喉堵,更觉利害。听了宝玉这番话,心中虽有万句言词,要说时却不能说得半句,半日,方抽抽噎噎的说道:‘你可都改了罢!’”

这段描写可以说明为什么会“无语凝噎”的道理。那么,大家猜测一下,如果要说,可能会说些什么?

念去去,千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔。

词人凝噎在喉的是什么话呢?

虚景实写

寓情于景

别后的预想:想到兰舟出发,就会越去越远,而且一路上暮霭深沉、烟波千里,最后漂泊到广阔无边的南方。体现了词人别离时的沉重压抑惆怅之情。

愁绪

写出了愁绪的绵长、浓重、无边无际

这两句是词人的内心独白。“念”字告诉读者下面为想像的景物,是虚写。“念”承接上片内容,写出恋人分别时彼此留恋难舍,不忍离去的心情。为下片写离别后的孤独及苦闷起到过渡作用(承上启下)过渡自然。作者将心中那股惆怅、凄苦的情绪与周围虚构的景象结合,达到情景交融的艺术境界。

多情自古伤离别,

更哪堪冷落清秋节!

触景伤情

“自古”说明了什么?

为什么秋天更让人难以承受离别之苦?

点明全词的主旨:伤离别

秋:草枯叶落、百花凋零

愁苦悲凉

离别悲苦

+

清秋凄凉

=

凄凉悲苦(沉重)

黯然销魂者,惟别而已矣。

共同感受,普遍情感

今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月

这两句词中的典型景物在我国民族文化传统中有何特殊意义?

把杨柳、风、月等最能触动离愁的事物集中成为一幅鲜明的画面,构成凄凉的意境,淋漓尽致地抒发了伤离别的悲凉情怀。

一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂梢头。

情景交融

酒

酒醒

愁来

象征

愁

离人借酒消愁,但举杯消愁愁更愁(离人饮酒,是作为麻醉剂来消减愁怀的,酒醒无异于“愁醒”。经过麻醉后再醒过来的愁,就越发使人感到无法遣愁了)。

“酒醒”后的惆怅和眼前最能触动离愁的景象(岸上的杨柳,晓风吹拂,残月微明)交融在一起,这情景确实凄凉难耐。

酒的寓意

喜时杜甫说:“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。”

感慨时曹操说:“对酒当歌,人生几何?”

惜别时王维说:“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。”

愁时李白说:“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。”

孤独时李白说:“举杯邀明月,对影成三人。”

思念时苏轼说:“明月几时有,把酒问青天。”

哀伤时李清照说:“三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?”

柳

昔我往矣,杨柳依依;

今我来思,雨雪霏霏。

——《诗经》

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

——王维《送元二使安西》

谐音

古人有折柳送行的风俗。“柳”与“留”谐音,有“挽留”“依依不舍”之意。“年年柳色,灞陵伤别”。自灞桥折柳的故事产生后,折柳赠人是希望对方留下来,离别的人一见杨柳,就会想起离别时依依不舍的场面,心中就会涌起一缕缕离愁。

留

月有阴晴圆缺,人有悲欢离合。

——苏轼《水调歌头》

月有阴晴圆缺,人有悲欢离合。从月相的形态及其变化来看,圆月如盘,团团圆圆;残月如勾,残缺不全,给人一种凄凉之感。月是离合的象征,何况是残缺不全的月,最易引起词人的愁思。

象征

离愁

月

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

去来江口守空船,绕船月明江水寒。

春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

——白居易《琵琶行》

风

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

——杜甫《登高》

古语有云:自古逢秋悲寂寥。秋天是特别让人伤感的季节。晓风轻拂,带来的并不是快意,而是凉意,凄凉的感觉。

寓意

风萧萧兮易水寒,

壮士一去兮不复还!

——《史记·刺客列传》

悲凉

应是良辰好景虚设。

此去经年,

便纵有千种风情,

更与何人说?

离别以后虽然还会有良辰好景,却无人共赏,等同虚设。

情景交融

景物:

感情:

寒蝉、长亭、骤雨

烟波、暮霭、楚天

杨柳岸晓风残月

凄切伤感

虚实结合

《雨霖铃》描写了饯别时暗淡、低落的心情,船要出发时难分难舍的痛苦,设想中“今宵酒醒”后的凄凉、怅惘以及日后“良辰好景”不再的极度孤独、无聊。词的上片所描写的景色是离别时实际的环境,下片则是对第二天清晨酒醒后所见到的景物的设想。整首词意境缠绵悱恻、凄凉清丽。

缠绵哀怨宛转凄切

主旨

《雨霖铃》译文

秋后的知了叫得是那样地凄凉悲切,面对着和亭,正是傍晚时候,一阵急雨刚住。在汴京城门外饯行的帐蓬里喝着酒,没有好心绪,正在依依不舍的时候,船上人已催着出发。握着手互相瞧着,满眼泪花,直到最后也无言相对,千言万语都噎在喉间说不出来。想到这回去南方,这一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边。

自古以来多情的人最伤心的是离别,更何况又逢这冷落凄凉的秋天,这离愁哪能经受得了!谁知我今夜酒醒时身在何处?怕是只有杨柳岸边,凄厉的晨风和黎明的残月了。这一去长年相别,(相爱的人不在一起,)我料想即使遇到好天气、好风景,也如同虚设。就纵然有满腹的情意,又再同谁去诉说呢?

上片:

别时实景

下片:

别后虚景

寒蝉、长亭、骤雨

——

环境悲凉

执手相看,无语凝噎——难舍难分

千里烟波,楚天辽阔——惆怅伤感

伤离别,冷落清秋——

愁意浓浓

杨柳岸,晓风残月——

酒醒伤情

好景虚设,风情难言——惨不成欢

主题

写作技巧

内容

作用

意象

伤离别

①写景抒情,融情于景,情景交融

②白描③点染④

虚实结合

情景交融,虚实相生

qiàn

jī

shē

qiāng

yǎn

zhòu

yē

追本溯源,巧记汉字

“手”是个象形字。金文的形体,像五指朝上的一只手。小篆的形体与金文相似。演变成楷书后,已看不出手的样子了。“手”的本义为人体上肢的总称,一般指腕以下能持物的部分。在古籍中,由“手”字组成的词往往有“亲手”“亲自”义。如“手札”“手记”“手书”等。

“手”是个部首字,作偏旁时写作“扌”。在汉字中,凡由“手”或“扌”组成的字大都与手及手的动作有关,如“拿”“拳”“摹”“掂”“挣”等。

字形小贴士

地理形势优越。

天然的壕沟,此处形容钱塘江的壮阔。

秀丽。

原指军前大旗,因旗杆以象牙为饰而得名。词中代指高官孙何。

木兰木做的船。

因悲伤而说不出话。

年复一年。

凄然

凄婉

风姿

风致

B

B

再见

欣赏歌曲

《

送

别

》