第4课戊戌政变 课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课戊戌政变 课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-08 14:56:57 | ||

图片预览

文档简介

历史部编版

选修1

一、新旧势力的交锋

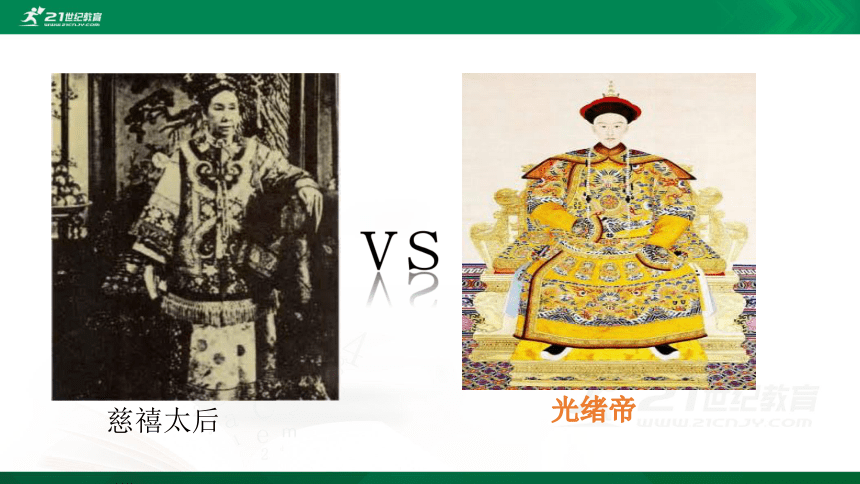

新政措施的推行,遭到守旧势力强烈抵制和反对。掌握实权的慈禧太后对新政并不热心,新政开始不久,她就解除了支持新政的光绪帝老师翁同稣的军机大臣职务,还任命亲信荣禄为直隶总督,控制京津地区。中央和地方的高级官员除湖南巡抚陈宝箴等极个别人以外,大多对新政或明或暗的抵制。

慈禧太后

vs

光绪帝

有些新政机构虽然建立起来,但大都为守旧势力所把持,形同虚设。光绪帝为贯彻改革措施,将礼部的两名尚书及四名侍郎全部革职,任命谭嗣同、刘光第、杨锐和林旭等人以四品卿衔担任军机章京,办理新政事宜,负责批阅奏章,拟制诏书,参与维新变法。谭嗣同等四人被称为“军机四卿”。

光绪帝的反击行动使新旧势力之间的矛盾尖锐化和表面化。荣禄等人暗中勾结,密谋由慈禧太后训政,以达到结束光绪帝主政、扑灭新政的目的。

光绪帝和维新派也感到形势危急,想拉拢掌握新建陆军的袁世凯,来对付慈禧太后和荣禄的武装力量。9月16日, 光绪帝召见袁世凯,对他加官晋爵,委以重托。但是,袁世凯表面对光绪帝和维新派信誓旦旦,暗中却与慈禧太后和守旧势力密切勾结。维新派还竭力游说外国驻华公使和传教士,希望争取得到美、英、日等列强对维新变法的支持,但同样没有结果。

[历史纵横]

由于维新变法触动了很多人的利益,社会上反对势力很大。例如废除八股文,使大批读书人通过八股文考取功名、升官发财的梦想破灭,他们自然群起而反对。湖南有个名叫曾廉的举人,甚至上书请求处死康有为和梁启超;一些衙门裁撤后,大批丢了乌纱帽的官员,极端仇视新政,他们或造谣惑众,或上书恫吓,使得京师谣言四起;令旗人自谋生计,更引起不少旗人的强烈不满。这些从中央到地方的反对势力聚集在一起,形成了后来慈禧太后发动政变的重要社会基础。

如何认识新旧势力的交锋?

(1)双方的交锋点是人事安排下军事力量的控制。

(2)交锋中双方的态势是新势力处在弱势。

(3)光绪帝和维新派在危急形势下求救于袁世凯和帝国主义,表明其不敢发动人民群众、对帝国主义的侵略本质认识不清。.

1.在百日维新中,除湖南巡抚陈宝箴外,各省官员大多抵制新政,这充分说明( ) A.光绪帝没有实权 B.绝大多数官员都是顽固派 C.封建保守势力强大 D.改良的道路在中国行不通

解析:选C 材料所述现象不一定说明大多数官员都是顽固派,有些倾向改革的官员慑于压力也不敢支持变法,这只能说明封建势力强大。

抢答

2.为进一步巩固自己的统治权力,慈禧太后采取的破坏新政的措施不包括( ) A.解除了支持新政的翁同龢的军机大臣职务 B.任命她的亲信荣禄为直隶总督 C.将人事任免权和军权牢牢控制在手中 D.指使袁世凯出卖维新派

解析:选D 袁世凯出卖维新派,是在他权衡利益得失后作出的个人选择,并未受慈禧的指使。

3.“……废八股,改策论,这使众多的士子在毫无准备的情况下失去了奋斗前程,他们自然走向变法的对立面。再比如裁并衙门,由于没有任何善后措施,使一部分官员和他们的家属一夜之间便失去生计所托,不可避免地会造成混乱。”该材料( ) A.表达了对百日维新的抵制B.指出了戊戌变法失败的根源 C.批评维新派脱离了人民群众D.指出变法缺乏行之有效的配套措施

答案:D 分析:材料指出了维新派缺少政治经验,急于求成而造成的这种混乱状况,说明变法配套措施不完善。

二、百日维新的失败

9月14日,光绪帝受到慈禧太后训斥。他惊慌失措,急忙召见杨锐商议对策,并授以密谕,希望杨锐等人妥商良策。9月18日深夜,谭嗣同带着密谕拜访袁世凯,希望他起兵勤王,诛杀荣禄,逼慈禧太后彻底交权。

有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

当时,英、日等国为了与俄国争夺在华利益,曾暗示愿意帮助中国变法,维新派也奏请光绪帝联合英日,日本前首相伊藤博文在此时来到中国。9月20日,光绪帝接见了伊藤博文。次日,慈禧太后和守旧势力发动政变,宣布“临朝听政",将光绪帝囚禁于中南海的瀛台。光绪帝被迫发布上谕,以自已健康原因请太后重新主政,并下令搜捕康有为等人。

光绪帝被囚处--瀛台

这时,袁世凯将谭嗣同夜访以及光绪帝传密谕之事曝光。慈禧太后震怒,下令逮捕军机四卿及其他维新派人士。康有为已于9月20日离开北京,逃往香港。梁启超也化装出京,逃往日本。28日,谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁被杀,史称“戊戌六君子”。其他与新政相关的人士或被囚禁,或遭罢黜。政变后除了京师大学堂被保留下来之外,其他新政措施全被取消。“百日维新”宣告失败。

其浓烈的爱国情操;大无畏的精神;简单且偏颇的认识。

1898年6月16日,康有为上书光绪帝:“皇上勿去旧衙门,而唯增新衙门;勿黜革旧大臣,而唯擢小臣。多召见才俊之士,不必加其官,而唯委以差事,赏以卿衔,准其专折奏事足矣。”这段话最能反映维新派在变法中的态度是( ) A.要光绪帝在变法中讲究策略

B.要光绪帝加强对封建官吏的控制 C.要使更多的维新派参与政权

D.在封建势力面前表现出妥协性和软弱性

答案:D 分析:A项不能表明态度,只能说明是方法或手段问题;B、C两项是一种积极的态度,但与材料表达的意思不吻合;从材料中“勿去”、“唯增”、“勿黜”等关键词可判断出维新派的软弱性,故选D。

三、变法失败的原因与变法的历史意义

戊戌变法失败有很多原因,但根本原因是这场变法的领导者资产阶级维新派势力过于弱小,而封建顽固势力十分强大。

维新派既缺乏坚强的组织领导,又脱离广大人民群众,只是寄希望于没有掌握实权的光绪帝和极少数帝党官僚,甚至对帝国主义列强抱有不切实际的幻想。

这些因素决定了维新派的失败在所难免。变法失败的教训证明,在当时的中国,改良主义的道路是走不通的,中国近代化的路程是漫长而又坎坷的。

主观原因

戊戌变法是一场政治改革运动。在民族危机加剧的时刻,维新派以变法图强、救亡图存为目标,进行广泛的宣传鼓动,希望通过改革,使中国走向独立、民主和富强,从而摆脱帝国主义列强的侵略与欺凌,表现出强烈的爱国热情。

变法的历史意义

戊戌变法是资产阶级变革社会制度的初步尝试。维新派试图在政治上变封建君主专制为资产阶级君主立宪制,在经济上提倡兴办近代工业、交通运输业,为民族资本主义的发展创造有利的条件,符合历史发展的趋势。

戊戌变法也是近代中国一次思想解放的潮流。康有为、梁启超、谭嗣同、严复等资产阶级维新派,提倡新学,主张兴民权,对封建思想文化进行了猛烈的抨击,为近代思想启蒙运动的蓬勃兴起开辟了道路,促进了中国人民的觉醒。维新运动留下的许多遗产,诸如解放思想、变革观念、建立社团、兴办学堂、创办报刊、提倡女学、改易风俗等,更成为中华文明发展史上的宝贵财富。

思考:1.戊戌变法的目的性质及评价

目的:戊戌变法发生在19世纪末民族危机严重的时代背景下,它的首要目的是挽救民族危亡;戊戌变法是民族资产阶级领导的一场运动,这就决定了它还具有发展资本主义的目的。

(2)性质:戊戌变法是一场资产阶级的改良运动,是一次爱国救亡的政治运动,还是一次思想解放的潮流。

(3)评价:在帝国主义侵略日益加深,瓜分危机迫在眉睫的紧要关头,资产阶级维新派为挽救民族危机、发展资本主义而奔走呼号,并指出变法的首要目的是救亡图存,这对于激发人民的爱国思想和民族意识,起到了重要作用。资产阶级维新派要求实行有利于发展资本主义的政策,逐步变封建专制制度为资本主义君主立宪制度,在当时符合中国历史发展趋势,具有进步意义。资产阶级维新派提倡西学,主张兴民权,对封建的思想文化进行了抨击,在社会上起了思想启蒙的作用,促进了中国人民的觉醒。

但资产阶级维新派具有其自身无法克服的软弱性和妥协性,他们只采取改良的办法,并且脱离了人民群众,其变法活动最终以失败告终。这充分说明,在半殖民地半封建的中国,资产阶级改良的道路是行不通的。

思考:2.戊戌变法呈现出怎样的历史特点?

(1)目的:变法图强,救亡图存,发展资本主义。

(2)内容:涉及的领域比较广泛,从经济基础到上层建筑(政治、军事、文化),但未从根本上改变政治制度(即变封建君主专制为君主立宪制)。

(3)范围:局限于社会.上层,没有深人民众,没有形成变革的合力。

(4)推动:由没有实权的皇帝来推行,显示出维新力量的薄弱。

(5)过程:过于急躁,分不清轻重缓急,措施失当,以致过快天折。

(6)性质:是一场资产阶级性质的改革。是一次爱国救亡的政治运动,还是一次思想解放的潮流。

(7)作用:起了思想启蒙作用,有利于资本主义发展和先进科学文化的传播。

本课测评

1.戊戌变法失败的原因是什么?

中国民族资本主义在夹缝中艰难生存,力量薄弱;民族资产阶级的力量弱小,以民族资产阶级为主要阶级来源的新势力力量有限;旧势力的阶级根基封建势力在中国有千年的历史,力量雄厚;且朝廷中慈禧和光绪帝是制约和被制约的关系;悬殊的力量对比是变法失败的根本原因。新势力在变法过程中没有发动群众,缺乏群众基础;执行新政的地方官员阳奉阴违,新政无法落实;变法!采用“和平”“合法”的手段和自上而下的方式;对帝国主义的幻想;等等。是导致失败的重要原因。

2.戊戌变法的意义体现在哪些方面?

变法图强救亡图存是变法的直接目的,爱国性;进行资本主义社会制度的尝试,发展资本主义是历史发展的进步潮流和趋势;变法的思想基础是资本主义学说,抨击封建文化宣传资产阶级文化,就是促进近代思想的启蒙,就是第一次思想解放运动;对中国现代化的进程产生了影响;戊戌变法运动是中华文明发展史上的宝贵财富。

1.戊戌变法和明治维新一败一成是诸多因素造成的,就中日两国进行社会变革的内部条件而言,主要是由于( ) ①中国封建制度具有特殊的稳定性,对社会变革的阻力比日本大 ②中国未能如日本那样从旧的统治营垒中分化出一支革新力量 ③中国的维新变法缺乏人民群众反封建斗争的配合 ④中国的维新变法是依托旧政权而进行的,未发生权力重心的转移 A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

解析:选D 明治维新的成功,是由统治集团中的中下级武士、大名等形成倒幕派,在人民群众的支持下推翻幕府统治,在新成立的明治政府的领导下进行了卓有成效的改革,据此判断,①②③④都正确。

抢答

2.日本福泽谕吉的《文明论概略》就社会转型的问题说:“汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改变政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利达到目的。倘若次序颠倒,看似容易,实则不通。”与此相比,中国的近代化进程( ) A.正好相反 B.完全相同 C.部分相似 D.三者同步

答案:A 分析:本题考查学生的阅读理解能力。近代中国向西方学习的过程中先后经历了由器物到制度再到思想的过程,走的是先易后难的道路,与日本的做法正好相反。故选A。

3.《中华文明史》写道:“作为一场政治运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。”这里的“成功之处”主要是指戊戌变法运动( ) A.阻止了民族危机继续加深 B.改革了君主专制体制 C.在社会上起了思想启蒙作用 D.动摇了儒家思想的正统地位

解析:选C 戊戌变法在社会上起到了思想启蒙的作用,这是戊戌变法的成功之处,故C项正确;戊戌变法不能阻止民族危机继续加深,也没有改革君主专制体制,排除A、B两项;新文化运动动摇了儒家思想的正统地位,排除D项。

4.从促进近代化的角度看,戊戌变法最深远的历史影响是( ) A.确立了维新思想的主导地位 B.促进了民主共和思想的形成与发展 C.开创了新的时代风气、社会舆论和思想观念 D.有助于西方政治学说与儒家思想的结合

解析:选C 近代化主要指经济领域内的工业化、城市化,政治领域的民主化、法制化,思想文化领域的科学化、理性化,对比近代化概念,C项最佳;A项错误,维新变法最终失败,主导地位很快就失去了;B项错误,维新变法主张实行君主立宪而不是民主共和;D项错误,儒家思想并不代表未来发展的趋势。

5.著名史学家戴逸根据戊戌变法的历史影响指出:“人们久处在封建闭塞的发霉气氛中,忽然从那里吹过来一股新鲜的气息,麻木不仁的头脑开始清醒过来了,僵硬的四肢逐渐动弹起来了。”这是强调了戊戌变法的意义是() A.挽救民族危亡 B.实现富国强兵 C.引领思想启蒙 D.建立民主政治

答案:C 分析:戊戌变法是一次资产阶级的改良运动,有利于发展资本主义;也是一次爱国救亡的政治运动;同时是近代第一次思想解放的潮流,在社会上起了思想启蒙的作用。结合材料所述,材料强调了戊戌变法引领思想启蒙的意义。

6.戊戌变法和明治维新一败一成是诸多因素造成的,就中日两国进行社会变革的内部条件而言,主要是由于()

①中国封建制度具有特殊的稳定性,对社会变革的阻力比日本大 ②中国未能如日本那样从旧的统治营垒中分化出一支革新力量 ③中国的维新变法缺乏人民群众反封建斗争的配合 ④中国的维新变法是依托旧政权而进行的,未发生权力重心的转移A.①② B.③④ C.①④ D.②③

答案:C 分析:本题考查分析、比较问题的能力和对中外历史知识综合运用的能力。中日两国进行社会变革一败一成,是由两国的不同国情所导致的。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

选修1

一、新旧势力的交锋

新政措施的推行,遭到守旧势力强烈抵制和反对。掌握实权的慈禧太后对新政并不热心,新政开始不久,她就解除了支持新政的光绪帝老师翁同稣的军机大臣职务,还任命亲信荣禄为直隶总督,控制京津地区。中央和地方的高级官员除湖南巡抚陈宝箴等极个别人以外,大多对新政或明或暗的抵制。

慈禧太后

vs

光绪帝

有些新政机构虽然建立起来,但大都为守旧势力所把持,形同虚设。光绪帝为贯彻改革措施,将礼部的两名尚书及四名侍郎全部革职,任命谭嗣同、刘光第、杨锐和林旭等人以四品卿衔担任军机章京,办理新政事宜,负责批阅奏章,拟制诏书,参与维新变法。谭嗣同等四人被称为“军机四卿”。

光绪帝的反击行动使新旧势力之间的矛盾尖锐化和表面化。荣禄等人暗中勾结,密谋由慈禧太后训政,以达到结束光绪帝主政、扑灭新政的目的。

光绪帝和维新派也感到形势危急,想拉拢掌握新建陆军的袁世凯,来对付慈禧太后和荣禄的武装力量。9月16日, 光绪帝召见袁世凯,对他加官晋爵,委以重托。但是,袁世凯表面对光绪帝和维新派信誓旦旦,暗中却与慈禧太后和守旧势力密切勾结。维新派还竭力游说外国驻华公使和传教士,希望争取得到美、英、日等列强对维新变法的支持,但同样没有结果。

[历史纵横]

由于维新变法触动了很多人的利益,社会上反对势力很大。例如废除八股文,使大批读书人通过八股文考取功名、升官发财的梦想破灭,他们自然群起而反对。湖南有个名叫曾廉的举人,甚至上书请求处死康有为和梁启超;一些衙门裁撤后,大批丢了乌纱帽的官员,极端仇视新政,他们或造谣惑众,或上书恫吓,使得京师谣言四起;令旗人自谋生计,更引起不少旗人的强烈不满。这些从中央到地方的反对势力聚集在一起,形成了后来慈禧太后发动政变的重要社会基础。

如何认识新旧势力的交锋?

(1)双方的交锋点是人事安排下军事力量的控制。

(2)交锋中双方的态势是新势力处在弱势。

(3)光绪帝和维新派在危急形势下求救于袁世凯和帝国主义,表明其不敢发动人民群众、对帝国主义的侵略本质认识不清。.

1.在百日维新中,除湖南巡抚陈宝箴外,各省官员大多抵制新政,这充分说明( ) A.光绪帝没有实权 B.绝大多数官员都是顽固派 C.封建保守势力强大 D.改良的道路在中国行不通

解析:选C 材料所述现象不一定说明大多数官员都是顽固派,有些倾向改革的官员慑于压力也不敢支持变法,这只能说明封建势力强大。

抢答

2.为进一步巩固自己的统治权力,慈禧太后采取的破坏新政的措施不包括( ) A.解除了支持新政的翁同龢的军机大臣职务 B.任命她的亲信荣禄为直隶总督 C.将人事任免权和军权牢牢控制在手中 D.指使袁世凯出卖维新派

解析:选D 袁世凯出卖维新派,是在他权衡利益得失后作出的个人选择,并未受慈禧的指使。

3.“……废八股,改策论,这使众多的士子在毫无准备的情况下失去了奋斗前程,他们自然走向变法的对立面。再比如裁并衙门,由于没有任何善后措施,使一部分官员和他们的家属一夜之间便失去生计所托,不可避免地会造成混乱。”该材料( ) A.表达了对百日维新的抵制B.指出了戊戌变法失败的根源 C.批评维新派脱离了人民群众D.指出变法缺乏行之有效的配套措施

答案:D 分析:材料指出了维新派缺少政治经验,急于求成而造成的这种混乱状况,说明变法配套措施不完善。

二、百日维新的失败

9月14日,光绪帝受到慈禧太后训斥。他惊慌失措,急忙召见杨锐商议对策,并授以密谕,希望杨锐等人妥商良策。9月18日深夜,谭嗣同带着密谕拜访袁世凯,希望他起兵勤王,诛杀荣禄,逼慈禧太后彻底交权。

有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

当时,英、日等国为了与俄国争夺在华利益,曾暗示愿意帮助中国变法,维新派也奏请光绪帝联合英日,日本前首相伊藤博文在此时来到中国。9月20日,光绪帝接见了伊藤博文。次日,慈禧太后和守旧势力发动政变,宣布“临朝听政",将光绪帝囚禁于中南海的瀛台。光绪帝被迫发布上谕,以自已健康原因请太后重新主政,并下令搜捕康有为等人。

光绪帝被囚处--瀛台

这时,袁世凯将谭嗣同夜访以及光绪帝传密谕之事曝光。慈禧太后震怒,下令逮捕军机四卿及其他维新派人士。康有为已于9月20日离开北京,逃往香港。梁启超也化装出京,逃往日本。28日,谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁被杀,史称“戊戌六君子”。其他与新政相关的人士或被囚禁,或遭罢黜。政变后除了京师大学堂被保留下来之外,其他新政措施全被取消。“百日维新”宣告失败。

其浓烈的爱国情操;大无畏的精神;简单且偏颇的认识。

1898年6月16日,康有为上书光绪帝:“皇上勿去旧衙门,而唯增新衙门;勿黜革旧大臣,而唯擢小臣。多召见才俊之士,不必加其官,而唯委以差事,赏以卿衔,准其专折奏事足矣。”这段话最能反映维新派在变法中的态度是( ) A.要光绪帝在变法中讲究策略

B.要光绪帝加强对封建官吏的控制 C.要使更多的维新派参与政权

D.在封建势力面前表现出妥协性和软弱性

答案:D 分析:A项不能表明态度,只能说明是方法或手段问题;B、C两项是一种积极的态度,但与材料表达的意思不吻合;从材料中“勿去”、“唯增”、“勿黜”等关键词可判断出维新派的软弱性,故选D。

三、变法失败的原因与变法的历史意义

戊戌变法失败有很多原因,但根本原因是这场变法的领导者资产阶级维新派势力过于弱小,而封建顽固势力十分强大。

维新派既缺乏坚强的组织领导,又脱离广大人民群众,只是寄希望于没有掌握实权的光绪帝和极少数帝党官僚,甚至对帝国主义列强抱有不切实际的幻想。

这些因素决定了维新派的失败在所难免。变法失败的教训证明,在当时的中国,改良主义的道路是走不通的,中国近代化的路程是漫长而又坎坷的。

主观原因

戊戌变法是一场政治改革运动。在民族危机加剧的时刻,维新派以变法图强、救亡图存为目标,进行广泛的宣传鼓动,希望通过改革,使中国走向独立、民主和富强,从而摆脱帝国主义列强的侵略与欺凌,表现出强烈的爱国热情。

变法的历史意义

戊戌变法是资产阶级变革社会制度的初步尝试。维新派试图在政治上变封建君主专制为资产阶级君主立宪制,在经济上提倡兴办近代工业、交通运输业,为民族资本主义的发展创造有利的条件,符合历史发展的趋势。

戊戌变法也是近代中国一次思想解放的潮流。康有为、梁启超、谭嗣同、严复等资产阶级维新派,提倡新学,主张兴民权,对封建思想文化进行了猛烈的抨击,为近代思想启蒙运动的蓬勃兴起开辟了道路,促进了中国人民的觉醒。维新运动留下的许多遗产,诸如解放思想、变革观念、建立社团、兴办学堂、创办报刊、提倡女学、改易风俗等,更成为中华文明发展史上的宝贵财富。

思考:1.戊戌变法的目的性质及评价

目的:戊戌变法发生在19世纪末民族危机严重的时代背景下,它的首要目的是挽救民族危亡;戊戌变法是民族资产阶级领导的一场运动,这就决定了它还具有发展资本主义的目的。

(2)性质:戊戌变法是一场资产阶级的改良运动,是一次爱国救亡的政治运动,还是一次思想解放的潮流。

(3)评价:在帝国主义侵略日益加深,瓜分危机迫在眉睫的紧要关头,资产阶级维新派为挽救民族危机、发展资本主义而奔走呼号,并指出变法的首要目的是救亡图存,这对于激发人民的爱国思想和民族意识,起到了重要作用。资产阶级维新派要求实行有利于发展资本主义的政策,逐步变封建专制制度为资本主义君主立宪制度,在当时符合中国历史发展趋势,具有进步意义。资产阶级维新派提倡西学,主张兴民权,对封建的思想文化进行了抨击,在社会上起了思想启蒙的作用,促进了中国人民的觉醒。

但资产阶级维新派具有其自身无法克服的软弱性和妥协性,他们只采取改良的办法,并且脱离了人民群众,其变法活动最终以失败告终。这充分说明,在半殖民地半封建的中国,资产阶级改良的道路是行不通的。

思考:2.戊戌变法呈现出怎样的历史特点?

(1)目的:变法图强,救亡图存,发展资本主义。

(2)内容:涉及的领域比较广泛,从经济基础到上层建筑(政治、军事、文化),但未从根本上改变政治制度(即变封建君主专制为君主立宪制)。

(3)范围:局限于社会.上层,没有深人民众,没有形成变革的合力。

(4)推动:由没有实权的皇帝来推行,显示出维新力量的薄弱。

(5)过程:过于急躁,分不清轻重缓急,措施失当,以致过快天折。

(6)性质:是一场资产阶级性质的改革。是一次爱国救亡的政治运动,还是一次思想解放的潮流。

(7)作用:起了思想启蒙作用,有利于资本主义发展和先进科学文化的传播。

本课测评

1.戊戌变法失败的原因是什么?

中国民族资本主义在夹缝中艰难生存,力量薄弱;民族资产阶级的力量弱小,以民族资产阶级为主要阶级来源的新势力力量有限;旧势力的阶级根基封建势力在中国有千年的历史,力量雄厚;且朝廷中慈禧和光绪帝是制约和被制约的关系;悬殊的力量对比是变法失败的根本原因。新势力在变法过程中没有发动群众,缺乏群众基础;执行新政的地方官员阳奉阴违,新政无法落实;变法!采用“和平”“合法”的手段和自上而下的方式;对帝国主义的幻想;等等。是导致失败的重要原因。

2.戊戌变法的意义体现在哪些方面?

变法图强救亡图存是变法的直接目的,爱国性;进行资本主义社会制度的尝试,发展资本主义是历史发展的进步潮流和趋势;变法的思想基础是资本主义学说,抨击封建文化宣传资产阶级文化,就是促进近代思想的启蒙,就是第一次思想解放运动;对中国现代化的进程产生了影响;戊戌变法运动是中华文明发展史上的宝贵财富。

1.戊戌变法和明治维新一败一成是诸多因素造成的,就中日两国进行社会变革的内部条件而言,主要是由于( ) ①中国封建制度具有特殊的稳定性,对社会变革的阻力比日本大 ②中国未能如日本那样从旧的统治营垒中分化出一支革新力量 ③中国的维新变法缺乏人民群众反封建斗争的配合 ④中国的维新变法是依托旧政权而进行的,未发生权力重心的转移 A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

解析:选D 明治维新的成功,是由统治集团中的中下级武士、大名等形成倒幕派,在人民群众的支持下推翻幕府统治,在新成立的明治政府的领导下进行了卓有成效的改革,据此判断,①②③④都正确。

抢答

2.日本福泽谕吉的《文明论概略》就社会转型的问题说:“汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改变政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利达到目的。倘若次序颠倒,看似容易,实则不通。”与此相比,中国的近代化进程( ) A.正好相反 B.完全相同 C.部分相似 D.三者同步

答案:A 分析:本题考查学生的阅读理解能力。近代中国向西方学习的过程中先后经历了由器物到制度再到思想的过程,走的是先易后难的道路,与日本的做法正好相反。故选A。

3.《中华文明史》写道:“作为一场政治运动,百日维新短命而败,但作为一场更广阔意义上的社会文化运动,自有其成功之处。”这里的“成功之处”主要是指戊戌变法运动( ) A.阻止了民族危机继续加深 B.改革了君主专制体制 C.在社会上起了思想启蒙作用 D.动摇了儒家思想的正统地位

解析:选C 戊戌变法在社会上起到了思想启蒙的作用,这是戊戌变法的成功之处,故C项正确;戊戌变法不能阻止民族危机继续加深,也没有改革君主专制体制,排除A、B两项;新文化运动动摇了儒家思想的正统地位,排除D项。

4.从促进近代化的角度看,戊戌变法最深远的历史影响是( ) A.确立了维新思想的主导地位 B.促进了民主共和思想的形成与发展 C.开创了新的时代风气、社会舆论和思想观念 D.有助于西方政治学说与儒家思想的结合

解析:选C 近代化主要指经济领域内的工业化、城市化,政治领域的民主化、法制化,思想文化领域的科学化、理性化,对比近代化概念,C项最佳;A项错误,维新变法最终失败,主导地位很快就失去了;B项错误,维新变法主张实行君主立宪而不是民主共和;D项错误,儒家思想并不代表未来发展的趋势。

5.著名史学家戴逸根据戊戌变法的历史影响指出:“人们久处在封建闭塞的发霉气氛中,忽然从那里吹过来一股新鲜的气息,麻木不仁的头脑开始清醒过来了,僵硬的四肢逐渐动弹起来了。”这是强调了戊戌变法的意义是() A.挽救民族危亡 B.实现富国强兵 C.引领思想启蒙 D.建立民主政治

答案:C 分析:戊戌变法是一次资产阶级的改良运动,有利于发展资本主义;也是一次爱国救亡的政治运动;同时是近代第一次思想解放的潮流,在社会上起了思想启蒙的作用。结合材料所述,材料强调了戊戌变法引领思想启蒙的意义。

6.戊戌变法和明治维新一败一成是诸多因素造成的,就中日两国进行社会变革的内部条件而言,主要是由于()

①中国封建制度具有特殊的稳定性,对社会变革的阻力比日本大 ②中国未能如日本那样从旧的统治营垒中分化出一支革新力量 ③中国的维新变法缺乏人民群众反封建斗争的配合 ④中国的维新变法是依托旧政权而进行的,未发生权力重心的转移A.①② B.③④ C.①④ D.②③

答案:C 分析:本题考查分析、比较问题的能力和对中外历史知识综合运用的能力。中日两国进行社会变革一败一成,是由两国的不同国情所导致的。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件