第1课 甲午战争后民族危机的加深 课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 甲午战争后民族危机的加深 课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-08 14:59:18 | ||

图片预览

文档简介

历史部编版

选修1

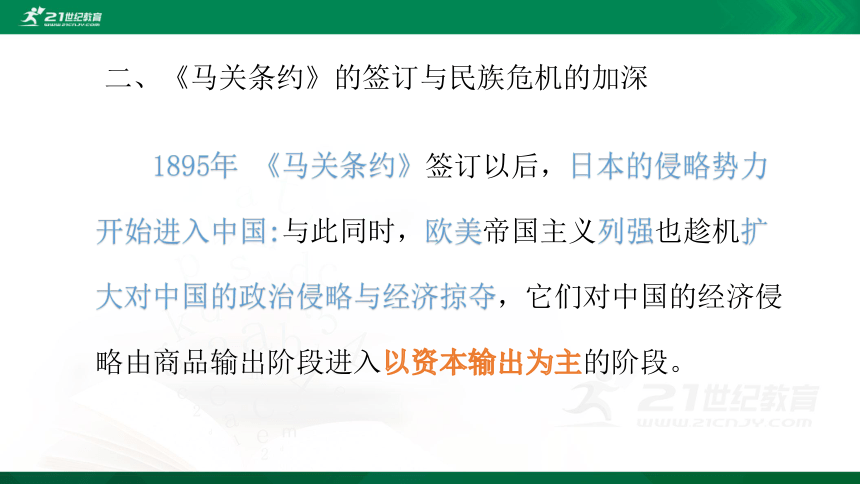

二、《马关条约》的签订与民族危机的加深

1895年 《马关条约》签订以后,日本的侵略势力开始进入中国:与此同时,欧美帝国主义列强也趁机扩大对中国的政治侵略与经济掠夺,它们对中国的经济侵略由商品输出阶段进入以资本输出为主的阶段。

清政府承认日本控制朝鲜,使日本终于实现了二十多年梦寐以求的扩张目标,并把朝鲜变成入侵中国的桥头堡。条约规定了巨额战争赔款,加上后来“赎还”辽东半岛的款项,清政府除了进--步搜刮人民外,只得大借外债,而列强通过附有苛刻政治条件的贷款,进一步加强了对中国的控制和掠夺。条约允许日本在华直接设厂,西方列强援引“利益均沾”的特权,同样享有这项权利。甲午战争后,列强便争先恐后地到中国开设工矿企业或修筑铁路,直接掠夺中国的原料和劳动力,沉重打击了尚未成长起来的中国民族工商业,阻碍了中国生产力的发展。四个新通商口岸的开放和内河航行特权的攫取,使各国得以深入长江流域的广阔地区,直接掠夺那里丰富的资源和倾销商品,加深了中国经济的半殖民地化。条约的割地规定,使中国失去大片土地,使数百万台湾同胞长期处于日本殖民统治的深重灾难之中。中国民族危机日益严重。

1894年10月,日军占领旅顺。当时有日本人画了这样一幅漫画,画中的清朝官员被“击溃”,并写上“旅顺口”三字,该官员虽扛着洋枪,但被日军的扫帚把所打碎。该漫画( ) ①是对中华民族的公开侮辱和挑衅 ②客观上体现出清政府的腐朽无能 ③反映出日本侵略者的狂妄自大 ④必将激起中国人民对日本的复仇情绪 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

【解析】选A。本题考查学生阅读分析史料的能力。清政府在对日战争中的节节失利,主要是由清政府的腐朽无能造成的。题目所给的漫画明显夸大了日本的实力,④的内容在材料中不能体现。

为了缴付对日巨额赔款,财政空虚的清政府先后三次向俄、法、英、德等国举借了附有政治条件的大借款,西方列强进一步控制了中国的经济命脉,扩张了在华的政治势力。

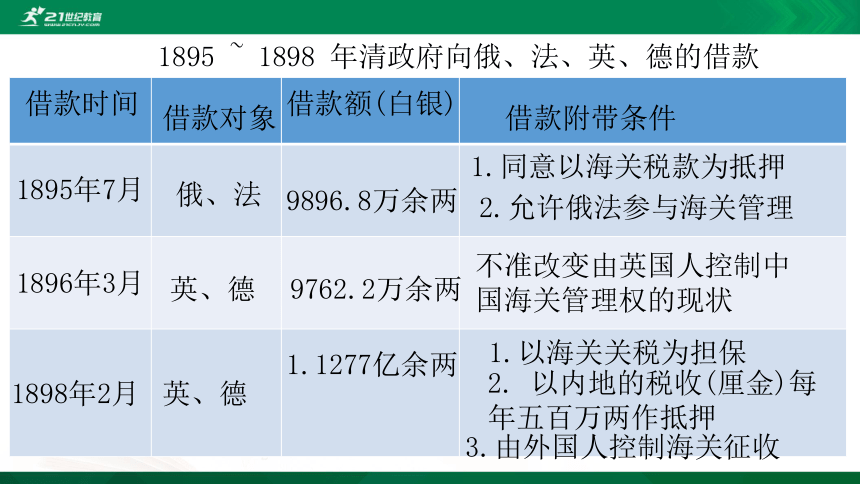

1895 ~ 1898 年清政府向俄、法、英、德的借款

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

借款时间

借款对象

借款额(白银)

借款附带条件

1895年7月

俄、法

9896.8万余两

1.同意以海关税款为抵押

2.允许俄法参与海关管理

1896年3月

英、德

1.以海关关税为担保

1.1277亿余两

2. 以内地的税收(厘金)每年五百万两作抵押

3.由外国人控制海关征收

不准改变由英国人控制中国海关管理权的现状

1898年2月

英、德

9762.2万余两

西方列强还积极争夺在中国修筑铁路和开采矿山的权利。1895年后的几年间,列强通过铁路借款,获得了长达近万千米的铁路投资权和修筑权,控制了铁路沿线的土地和资源。西方列强还援引“利益均沾”的片面最惠国待遇,与日本共享在中国各通商口岸开设工厂的特权,直接利用中国廉价的原料和劳动力,将商品倾销到中国内地。同时,列强又在中国一些城市开设银行,通过资本输出的方式获取更大的利益。

同时,列强还在中国强占租借地和划分‘ 势力范围”,掀起瓜分中国的狂潮。在短短的几年时间里,,中国沿海不少重要港湾插上了列强的旗子,很多国土被肢解为列强的“势力范围”。美国提出“门户开放”政策,分享其他列强的在华侵略权益。中华民族面临空前严重的危机。

美国提出“门户开放”政策的实质是要求列强开放在华的租借地和“势力范围”,使美国享有均等的贸易机会,以免因“排他性待遇”而蒙受“损失”。这一政策使美国在华实力大增,而且在一定程度上形成了列强共同宰.割中国的同盟,中国的半殖民地化程度大大加深,民族危机空前严重。

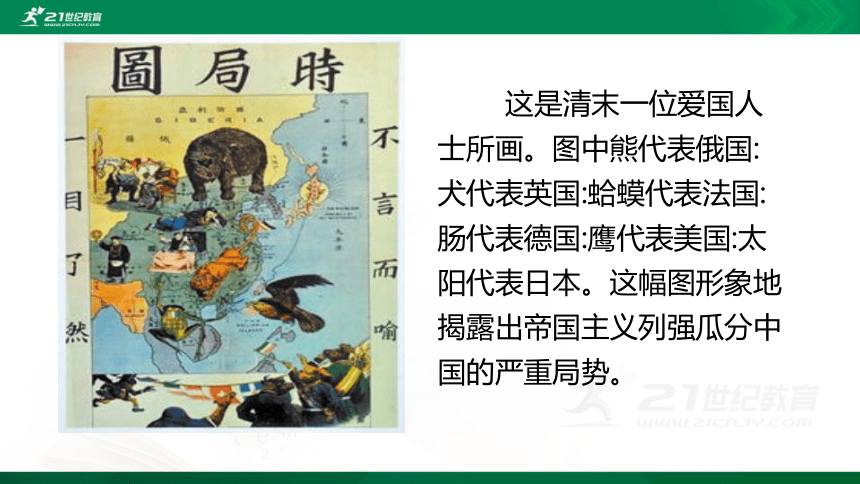

这是清末一位爱国人士所画。图中熊代表俄国:犬代表英国:蛤蟆代表法国:肠代表德国:鹰代表美国:太阳代表日本。这幅图形象地揭露出帝国主义列强瓜分中国的严重局势。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

列强划分“势力范围”简表

国名

在华主要“势力范围”

英国

长江流城

法国

广东、广西、云南

德国

山东

日本

福建

俄国

东北地区

1.19世纪末,列强在中国强占租借地和划分“势力范围”,掀起了瓜分中国的狂潮。租借地和“势力范围”的实质是( ) A.列强掠夺中国高峰时的产物 B瓜分中国狂潮的主要内容 C.走向殖民地的过渡形式 D.中国已被肢解的具体表现

.

【解析】选C。本题主要考查学生对历史概念的理解能力。租借地和“势力范围”既不同于半殖民地,也不同于殖民地,它是介于两者之间的过渡形式。

抢答

2.19世纪,列强加紧侵略中国,中华民族面临着深重的民族危机。下列相关的叙述不正确的是( ) A.与19世纪中期相比侵华的主要角色发生重大变化 B.资本输出取代商品输出 C.19世纪末中国面临沦为半殖民地的危机 D.参加侵华的国家空前增多

【解析】选B。19世纪中期,列强侵华以商品输出为主,这是由工业资本主义发展所决定的。19世纪后半期,在第二次工业革命的推动下,列强侵华变为以资本输出为主,但这一时期商品输出仍然是列强对外侵略的重要方式。

思考1:甲午战争前后,列强的对华经济侵略方式有什么不同?

甲午战争以前,西方列强对中国的经济侵略以商品输出为主;甲午战争以后,西方列强对中国的经济侵略以资本输出为主。甲午战争以后,西方列强在向中国资本输出的同时,还存在着商品输出,但资本输出占第一位。

二、清政府的统治危机

从1896年起,清政府每年要偿还外债本息2000万两白银,到1898年又增加到2500万两白银。与此同时,各地连续发生严重的洪涝灾害,数十万饥民颠沛流离,清政府不但田赋收人锐减,还要支出巨额资金用于兴修水利和赈灾,结果财政赤字越来越大。

[历史纵横]

清政府为了解决财政危机,决定用举借内债的办法筹款,于1898年发行“昭信股票”白银一亿两,年息五厘,承诺20年内归还。光绪皇帝下旨号召王公大臣和文武官员带头“领票缴银”,以推动各地商民认购。但是,由于清政府在民众中的威望已经大为下降,各级官员又借机强行摊派,结果搞得怨声载道,不得不停止发行。

[资料回放]

来几而政府又不名一钱,于是有昭信股票之设。此实中国内债之噶矣,而恐亦中国内债之末路也。....... 以若此之政府,本不足信;虽欲昭之,其乌可得?故应募者不过官吏,全由强迫,殆同报效,而每省亦不出数十万 ———梁启超《中国国债史》

为了应付日益严重的财政危机,清政府采取了一些节支增收措施:增加地丁银等旧税的征收额度;降低官员薪俸:裁减军队,节省军费开支;加强鸦片税的征收,增加商税以及扩大纳官”等。但是,这些措施遭到了官员的抵制,成效甚微。许多不法官吏趁机巧立名目,中饱私囊,将沉重的负担转嫁到人民身上,使得阶级矛盾和社会矛盾更加激化,统治危机进一步加剧。

下列关于19世纪末清政府统治状况的表述,错误的是( ) A.19世纪末列强掀起瓜分中国的狂潮,加深了清政府的统治危机 B.清政府为解决财政危机,增强鸦片税的征收 C.清政府采取的解决财政危机的措施挽救了其统治 D.清政府的统治危机推动了戊戌变法运动的到来

解析:选C 19世纪末清政府统治危机出现后, 采取了一系列措施,但是收效甚微,没能挽救其危机,C项错误,符合题意,故选C项;A、B、D三项正确,不符合题意,排除。

三、中国民族资本主义的初步发展

随着帝国主义侵略的加剧,中国的自然经济进一步解体,客观上促进了中国民族资本主义的发展。一些爱国工商人士,痛感战败之辱,发出了“实业救国”的呼声,提出自办铁路,自设工厂,抵制洋商洋厂的主张。

当时,洋务派已经无法再垄断近代工业,财政困乏的清政府也无力再投资新式企业。同时,外国资本进入中国投资设厂,清政府只好调整工商政策,放松限制,允许民间设厂。中国民族资本主义发展进入了一个新的时期,出现了一些颇具规模的厂矿企业,如上海的裕晋纱厂和苏州的苏纶纱厂等。

如何评价“实业救国”?

评价问题应坚持辩证的观点,运用正确的方法,进行多角度评价:

(1)甲午战争前后,一些爱国工商人士提出了“实业救国”的主张,大力倡导发展实业。

(2)“实业救国”思潮推动了中国民族资本主义的发展,为中国社会变革准备了一些条件。

(3)在半殖民地半封建社会的中国,“实业救国”既不能振兴实业,也不能从根本上挽救中国。

甲午战争后,清政府“准各省广开民厂”的主要目的是( ) A.洋务运动的刺激 B.民族资产阶级的强烈要求 C.扩大税源,解决财政危机 D.抵制列强经济侵略

【解析】选C。本题考查基础知识的识记能力。甲午战争以后,清政府面临严重的财政危机。为了扩大税源,解决财政危机,清政府放宽了对民间设厂的限制。

中国的民族资本主义虽有了初步的发展,但仍然相当薄弱,不但数量少、规模小,而且在发展过程中又遇到重重阻力和困难。

一方面,民族工业无力与实力雄厚的外国在华资本及其廉价商品竞争,随时都有破产和倒闭的危险,

另一方面,民族工业还面临国内封建势力的压迫,承受着繁重的苛捐杂税和官吏勒索。新兴的民族资产阶级迫切要求实行政治变革,改善社会环境,为发展资本主义开辟道路。

19世纪末,中华民族处于生死存亡的紧要关头。一些先进的知识分子,顺应时代的要求,掀起了一场拯救民族危亡的维新变法运动。

思考:如何理解帝国主义侵略的加剧促进了中国民族资本主义的发展?

帝国主义的侵略,促进了中国自然经济的进一步解体,扩大了商品市场和劳动力市场,冲击了中国落后的政治经济制度,传播了先进的生产方式和思想,促进了中国民族资本主义的发展。但这并不是列强侵华的主观目的,而是其客观作用,其主观目的仍是加紧对中国的侵略,以适应其国内资本主义发展的需要。

甲午战争后,日本提出在华设厂,产品内销时免纳内地税的要求,美国的“门户开放”政策要求各国货物一律按中国的现行税率纳税,这两种要求的共同点是( ) A.为列强商品输出创造平等的条件 B.为列强资本输出创造有利条件 C.进一步打开中国市场以获得高额利润 D.列强联合起来压低中国关税

【解析】选C。本题主要考查学生对历史问题的比较能力。A“商品输出”适合于鸦片战争后,B适合于甲午战争后,D只是一种表面现象;符合题干“两种要求的共同点”的应选C。

1.如图是反映近代中国所面临危局的一幅漫画。造成这一局面的直接原因是( )

A.19世纪末主要资本主义国家

向帝国主义阶段过渡 B.列强对外资本输出日益增大 C.清政府的政治日益腐败 D.甲午中日战争中国战败和清政府奉行投降政策

解析:选D 漫画反映的是19世纪末中国面临被帝国主义瓜分的危机,其直接原因是甲午战争中国的战败及投降政策刺激了列强瓜分中国的野心。

抢答

2.1895~1898年间,国内新创建的商办厂矿企业,资本在万元以上的有60多家,其中80%为轻工业,总投资额为1 200多万元,平均每年设厂15家以上。这表明甲午战争后( ) ①民族资本主义企业资本总额增加,但资本仍相对较少 ②民族资本主义工业门类不齐全、不均衡 ③民族资本分布的地域在逐渐扩大,但仍不均衡 ④民族资产阶级已作为独立的政治力量登上了历史舞台 A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

解析:选A 据材料可知,此间民族工业虽有发展,但投资总额并不多,而且集中在轻工业,①②符合材料信息。民族工业的地区分布及民族资产阶级的状况在材料中没有反映,排除③④。

3.下表中的内容摘自中国近代的一部论著,它应该是( )

A.魏源的《海国图志》 B.严复的《天演论》 C.梁启超的《瓜分危言》 D.孙中山的《建国方略》

解析:选C 首先我们要明确材料中给出了三种权力的归属问题,把中国的这三项权力被哪些国家瓜分写得直截了当,因此很明显是梁启超的《瓜分危言》,选择C项。《海国图志》是介绍外国的文化和制度的一本书,是由古文写成的,因此排除A项;《天演论》是介绍达尔文的进化论思想的一本书,不涉及权力的瓜分,排除B项;D项《建国方略》是孙中山对革命之后的政府的规划,都是政治上的安排,不是分析国内外形式和权力划分的,因此也排除。

4.历史学家萧功秦在《危机中的变革》一书中指出:“中国近代历史剧变的基本分界线,是距今一百多年前的甲午战争。”下列最能说明这一结论的是( ) A.中国割地赔款、丧权辱国 B.近代民族工业开始产生 C.开启了制度变革的探索历程 D.开始出现向西方学习的新思潮

解析:选C 甲午战争后,面对日益严重的民族危机,资产阶级知识分子主张学习西方的政治制度,开始了由器物变革向制度变革的转变,C项正确。

本课测评

l.甲午战争后民族危机的加深主要反映在哪些方面?

西方列强通过资本输出(争做中国债主、商品输出、掠夺原料、土地、劳动力、争夺修筑铁路和开采矿山的权利、开设银行等)、强占租借地和划分“势力范围”来瓜分中国。美国提出的“门户开放” 政策,暂时缓和了列强争夺中国的尖锐矛盾,在一定程度上列强建立了共同宰割中国的同盟。

2. 简述甲午战后民族资本主义发展的基本状况。

甲午战争后商办企业在总资本额上占中国产业资本总数的70%,而官督商办、官办企业仅占30%。说明当时出现了一个兴办民族工业的浪潮,民族资本主义有了初步发展。但是中国民族工业的发展是艰辛而缓慢的。随着中国社会半殖民地半封建化的加深,民族工业在帝国主义和封建势力的双重压迫下,依然举步维艰。

学习延伸答案

条约规定了巨额战争赔款,使清政府除了进一步搜括人民外,只得大借外债,而列强通过附有苛刻政治条件的贷款,进一步加强了对中国的控制和掠夺。割地不但使中国失去大片国土,而且使数百万台湾同胞长期处于日本殖民统治的深重灾难之中,使中华民族处于危难之中。这一危机深深地刺激了统治者,促使更多的人发愤图强。当时,新兴的民族资产阶级不仅要求引进西方先进的科学技术,而且要求学习西方资本主义的社会政治制度,在中国发展资本主义,挽救空前严重的民族危机,从此掀起了拯救民族危亡的维新变法运动。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

选修1

二、《马关条约》的签订与民族危机的加深

1895年 《马关条约》签订以后,日本的侵略势力开始进入中国:与此同时,欧美帝国主义列强也趁机扩大对中国的政治侵略与经济掠夺,它们对中国的经济侵略由商品输出阶段进入以资本输出为主的阶段。

清政府承认日本控制朝鲜,使日本终于实现了二十多年梦寐以求的扩张目标,并把朝鲜变成入侵中国的桥头堡。条约规定了巨额战争赔款,加上后来“赎还”辽东半岛的款项,清政府除了进--步搜刮人民外,只得大借外债,而列强通过附有苛刻政治条件的贷款,进一步加强了对中国的控制和掠夺。条约允许日本在华直接设厂,西方列强援引“利益均沾”的特权,同样享有这项权利。甲午战争后,列强便争先恐后地到中国开设工矿企业或修筑铁路,直接掠夺中国的原料和劳动力,沉重打击了尚未成长起来的中国民族工商业,阻碍了中国生产力的发展。四个新通商口岸的开放和内河航行特权的攫取,使各国得以深入长江流域的广阔地区,直接掠夺那里丰富的资源和倾销商品,加深了中国经济的半殖民地化。条约的割地规定,使中国失去大片土地,使数百万台湾同胞长期处于日本殖民统治的深重灾难之中。中国民族危机日益严重。

1894年10月,日军占领旅顺。当时有日本人画了这样一幅漫画,画中的清朝官员被“击溃”,并写上“旅顺口”三字,该官员虽扛着洋枪,但被日军的扫帚把所打碎。该漫画( ) ①是对中华民族的公开侮辱和挑衅 ②客观上体现出清政府的腐朽无能 ③反映出日本侵略者的狂妄自大 ④必将激起中国人民对日本的复仇情绪 A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

【解析】选A。本题考查学生阅读分析史料的能力。清政府在对日战争中的节节失利,主要是由清政府的腐朽无能造成的。题目所给的漫画明显夸大了日本的实力,④的内容在材料中不能体现。

为了缴付对日巨额赔款,财政空虚的清政府先后三次向俄、法、英、德等国举借了附有政治条件的大借款,西方列强进一步控制了中国的经济命脉,扩张了在华的政治势力。

1895 ~ 1898 年清政府向俄、法、英、德的借款

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

借款时间

借款对象

借款额(白银)

借款附带条件

1895年7月

俄、法

9896.8万余两

1.同意以海关税款为抵押

2.允许俄法参与海关管理

1896年3月

英、德

1.以海关关税为担保

1.1277亿余两

2. 以内地的税收(厘金)每年五百万两作抵押

3.由外国人控制海关征收

不准改变由英国人控制中国海关管理权的现状

1898年2月

英、德

9762.2万余两

西方列强还积极争夺在中国修筑铁路和开采矿山的权利。1895年后的几年间,列强通过铁路借款,获得了长达近万千米的铁路投资权和修筑权,控制了铁路沿线的土地和资源。西方列强还援引“利益均沾”的片面最惠国待遇,与日本共享在中国各通商口岸开设工厂的特权,直接利用中国廉价的原料和劳动力,将商品倾销到中国内地。同时,列强又在中国一些城市开设银行,通过资本输出的方式获取更大的利益。

同时,列强还在中国强占租借地和划分‘ 势力范围”,掀起瓜分中国的狂潮。在短短的几年时间里,,中国沿海不少重要港湾插上了列强的旗子,很多国土被肢解为列强的“势力范围”。美国提出“门户开放”政策,分享其他列强的在华侵略权益。中华民族面临空前严重的危机。

美国提出“门户开放”政策的实质是要求列强开放在华的租借地和“势力范围”,使美国享有均等的贸易机会,以免因“排他性待遇”而蒙受“损失”。这一政策使美国在华实力大增,而且在一定程度上形成了列强共同宰.割中国的同盟,中国的半殖民地化程度大大加深,民族危机空前严重。

这是清末一位爱国人士所画。图中熊代表俄国:犬代表英国:蛤蟆代表法国:肠代表德国:鹰代表美国:太阳代表日本。这幅图形象地揭露出帝国主义列强瓜分中国的严重局势。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

列强划分“势力范围”简表

国名

在华主要“势力范围”

英国

长江流城

法国

广东、广西、云南

德国

山东

日本

福建

俄国

东北地区

1.19世纪末,列强在中国强占租借地和划分“势力范围”,掀起了瓜分中国的狂潮。租借地和“势力范围”的实质是( ) A.列强掠夺中国高峰时的产物 B瓜分中国狂潮的主要内容 C.走向殖民地的过渡形式 D.中国已被肢解的具体表现

.

【解析】选C。本题主要考查学生对历史概念的理解能力。租借地和“势力范围”既不同于半殖民地,也不同于殖民地,它是介于两者之间的过渡形式。

抢答

2.19世纪,列强加紧侵略中国,中华民族面临着深重的民族危机。下列相关的叙述不正确的是( ) A.与19世纪中期相比侵华的主要角色发生重大变化 B.资本输出取代商品输出 C.19世纪末中国面临沦为半殖民地的危机 D.参加侵华的国家空前增多

【解析】选B。19世纪中期,列强侵华以商品输出为主,这是由工业资本主义发展所决定的。19世纪后半期,在第二次工业革命的推动下,列强侵华变为以资本输出为主,但这一时期商品输出仍然是列强对外侵略的重要方式。

思考1:甲午战争前后,列强的对华经济侵略方式有什么不同?

甲午战争以前,西方列强对中国的经济侵略以商品输出为主;甲午战争以后,西方列强对中国的经济侵略以资本输出为主。甲午战争以后,西方列强在向中国资本输出的同时,还存在着商品输出,但资本输出占第一位。

二、清政府的统治危机

从1896年起,清政府每年要偿还外债本息2000万两白银,到1898年又增加到2500万两白银。与此同时,各地连续发生严重的洪涝灾害,数十万饥民颠沛流离,清政府不但田赋收人锐减,还要支出巨额资金用于兴修水利和赈灾,结果财政赤字越来越大。

[历史纵横]

清政府为了解决财政危机,决定用举借内债的办法筹款,于1898年发行“昭信股票”白银一亿两,年息五厘,承诺20年内归还。光绪皇帝下旨号召王公大臣和文武官员带头“领票缴银”,以推动各地商民认购。但是,由于清政府在民众中的威望已经大为下降,各级官员又借机强行摊派,结果搞得怨声载道,不得不停止发行。

[资料回放]

来几而政府又不名一钱,于是有昭信股票之设。此实中国内债之噶矣,而恐亦中国内债之末路也。....... 以若此之政府,本不足信;虽欲昭之,其乌可得?故应募者不过官吏,全由强迫,殆同报效,而每省亦不出数十万 ———梁启超《中国国债史》

为了应付日益严重的财政危机,清政府采取了一些节支增收措施:增加地丁银等旧税的征收额度;降低官员薪俸:裁减军队,节省军费开支;加强鸦片税的征收,增加商税以及扩大纳官”等。但是,这些措施遭到了官员的抵制,成效甚微。许多不法官吏趁机巧立名目,中饱私囊,将沉重的负担转嫁到人民身上,使得阶级矛盾和社会矛盾更加激化,统治危机进一步加剧。

下列关于19世纪末清政府统治状况的表述,错误的是( ) A.19世纪末列强掀起瓜分中国的狂潮,加深了清政府的统治危机 B.清政府为解决财政危机,增强鸦片税的征收 C.清政府采取的解决财政危机的措施挽救了其统治 D.清政府的统治危机推动了戊戌变法运动的到来

解析:选C 19世纪末清政府统治危机出现后, 采取了一系列措施,但是收效甚微,没能挽救其危机,C项错误,符合题意,故选C项;A、B、D三项正确,不符合题意,排除。

三、中国民族资本主义的初步发展

随着帝国主义侵略的加剧,中国的自然经济进一步解体,客观上促进了中国民族资本主义的发展。一些爱国工商人士,痛感战败之辱,发出了“实业救国”的呼声,提出自办铁路,自设工厂,抵制洋商洋厂的主张。

当时,洋务派已经无法再垄断近代工业,财政困乏的清政府也无力再投资新式企业。同时,外国资本进入中国投资设厂,清政府只好调整工商政策,放松限制,允许民间设厂。中国民族资本主义发展进入了一个新的时期,出现了一些颇具规模的厂矿企业,如上海的裕晋纱厂和苏州的苏纶纱厂等。

如何评价“实业救国”?

评价问题应坚持辩证的观点,运用正确的方法,进行多角度评价:

(1)甲午战争前后,一些爱国工商人士提出了“实业救国”的主张,大力倡导发展实业。

(2)“实业救国”思潮推动了中国民族资本主义的发展,为中国社会变革准备了一些条件。

(3)在半殖民地半封建社会的中国,“实业救国”既不能振兴实业,也不能从根本上挽救中国。

甲午战争后,清政府“准各省广开民厂”的主要目的是( ) A.洋务运动的刺激 B.民族资产阶级的强烈要求 C.扩大税源,解决财政危机 D.抵制列强经济侵略

【解析】选C。本题考查基础知识的识记能力。甲午战争以后,清政府面临严重的财政危机。为了扩大税源,解决财政危机,清政府放宽了对民间设厂的限制。

中国的民族资本主义虽有了初步的发展,但仍然相当薄弱,不但数量少、规模小,而且在发展过程中又遇到重重阻力和困难。

一方面,民族工业无力与实力雄厚的外国在华资本及其廉价商品竞争,随时都有破产和倒闭的危险,

另一方面,民族工业还面临国内封建势力的压迫,承受着繁重的苛捐杂税和官吏勒索。新兴的民族资产阶级迫切要求实行政治变革,改善社会环境,为发展资本主义开辟道路。

19世纪末,中华民族处于生死存亡的紧要关头。一些先进的知识分子,顺应时代的要求,掀起了一场拯救民族危亡的维新变法运动。

思考:如何理解帝国主义侵略的加剧促进了中国民族资本主义的发展?

帝国主义的侵略,促进了中国自然经济的进一步解体,扩大了商品市场和劳动力市场,冲击了中国落后的政治经济制度,传播了先进的生产方式和思想,促进了中国民族资本主义的发展。但这并不是列强侵华的主观目的,而是其客观作用,其主观目的仍是加紧对中国的侵略,以适应其国内资本主义发展的需要。

甲午战争后,日本提出在华设厂,产品内销时免纳内地税的要求,美国的“门户开放”政策要求各国货物一律按中国的现行税率纳税,这两种要求的共同点是( ) A.为列强商品输出创造平等的条件 B.为列强资本输出创造有利条件 C.进一步打开中国市场以获得高额利润 D.列强联合起来压低中国关税

【解析】选C。本题主要考查学生对历史问题的比较能力。A“商品输出”适合于鸦片战争后,B适合于甲午战争后,D只是一种表面现象;符合题干“两种要求的共同点”的应选C。

1.如图是反映近代中国所面临危局的一幅漫画。造成这一局面的直接原因是( )

A.19世纪末主要资本主义国家

向帝国主义阶段过渡 B.列强对外资本输出日益增大 C.清政府的政治日益腐败 D.甲午中日战争中国战败和清政府奉行投降政策

解析:选D 漫画反映的是19世纪末中国面临被帝国主义瓜分的危机,其直接原因是甲午战争中国的战败及投降政策刺激了列强瓜分中国的野心。

抢答

2.1895~1898年间,国内新创建的商办厂矿企业,资本在万元以上的有60多家,其中80%为轻工业,总投资额为1 200多万元,平均每年设厂15家以上。这表明甲午战争后( ) ①民族资本主义企业资本总额增加,但资本仍相对较少 ②民族资本主义工业门类不齐全、不均衡 ③民族资本分布的地域在逐渐扩大,但仍不均衡 ④民族资产阶级已作为独立的政治力量登上了历史舞台 A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

解析:选A 据材料可知,此间民族工业虽有发展,但投资总额并不多,而且集中在轻工业,①②符合材料信息。民族工业的地区分布及民族资产阶级的状况在材料中没有反映,排除③④。

3.下表中的内容摘自中国近代的一部论著,它应该是( )

A.魏源的《海国图志》 B.严复的《天演论》 C.梁启超的《瓜分危言》 D.孙中山的《建国方略》

解析:选C 首先我们要明确材料中给出了三种权力的归属问题,把中国的这三项权力被哪些国家瓜分写得直截了当,因此很明显是梁启超的《瓜分危言》,选择C项。《海国图志》是介绍外国的文化和制度的一本书,是由古文写成的,因此排除A项;《天演论》是介绍达尔文的进化论思想的一本书,不涉及权力的瓜分,排除B项;D项《建国方略》是孙中山对革命之后的政府的规划,都是政治上的安排,不是分析国内外形式和权力划分的,因此也排除。

4.历史学家萧功秦在《危机中的变革》一书中指出:“中国近代历史剧变的基本分界线,是距今一百多年前的甲午战争。”下列最能说明这一结论的是( ) A.中国割地赔款、丧权辱国 B.近代民族工业开始产生 C.开启了制度变革的探索历程 D.开始出现向西方学习的新思潮

解析:选C 甲午战争后,面对日益严重的民族危机,资产阶级知识分子主张学习西方的政治制度,开始了由器物变革向制度变革的转变,C项正确。

本课测评

l.甲午战争后民族危机的加深主要反映在哪些方面?

西方列强通过资本输出(争做中国债主、商品输出、掠夺原料、土地、劳动力、争夺修筑铁路和开采矿山的权利、开设银行等)、强占租借地和划分“势力范围”来瓜分中国。美国提出的“门户开放” 政策,暂时缓和了列强争夺中国的尖锐矛盾,在一定程度上列强建立了共同宰割中国的同盟。

2. 简述甲午战后民族资本主义发展的基本状况。

甲午战争后商办企业在总资本额上占中国产业资本总数的70%,而官督商办、官办企业仅占30%。说明当时出现了一个兴办民族工业的浪潮,民族资本主义有了初步发展。但是中国民族工业的发展是艰辛而缓慢的。随着中国社会半殖民地半封建化的加深,民族工业在帝国主义和封建势力的双重压迫下,依然举步维艰。

学习延伸答案

条约规定了巨额战争赔款,使清政府除了进一步搜括人民外,只得大借外债,而列强通过附有苛刻政治条件的贷款,进一步加强了对中国的控制和掠夺。割地不但使中国失去大片国土,而且使数百万台湾同胞长期处于日本殖民统治的深重灾难之中,使中华民族处于危难之中。这一危机深深地刺激了统治者,促使更多的人发愤图强。当时,新兴的民族资产阶级不仅要求引进西方先进的科学技术,而且要求学习西方资本主义的社会政治制度,在中国发展资本主义,挽救空前严重的民族危机,从此掀起了拯救民族危亡的维新变法运动。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件